Introdução

Os nossos estudos e pesquisas sobre o porto do Rio de Janeiro acumulam-se há dez anos. Muito temos produzido sobre a operação portuária do Rio de Janeiro (Mantuano, 2015), e, agora, chegou a hora de lançar um olhar mais “nacional” sobre a questão portuária no Brasil oitocentista. O facto é que boa parte das análises que se seguem estão amparadas no caso concreto da corte e da capital federal, mas podemos atenuar uma certa generalização, com as comprovações de que muitas características do porto do Rio são encontradas, de forma paradigmática, na maioria dos portos brasileiros. A questão central proposta e a ser verificada é: em que pontos concretos é possível lançar um “olhar nacional” sobre os portos brasileiros do século XIX?

Dessa forma, procuraremos algumas generalidades nos portos brasileiros. Respeitando um roteiro de estudos urbano-portuário, procuramos comentar as seguintes questões: a construção de um arcabouço jurídico-político comum; a reprodução e os melhoramentos das/nas infraestruturas herdadas do tempo colonial; as dispersas e conflituosas relações político-institucionais nos portos nacionais; as perspetivas do negócio como privilégio; e a força de trabalho, extremamente complexa, se considerarmos a arregimentação, compra ou contratação e seu emprego. Para tanto, entrecruzamos e associamos fontes variadas, que abordam portos distintos em si e entre si, ressaltando generalidades possíveis em meio à diversidade das realidades portuárias encontradas no nosso recorte.

Não se trata aqui de fazer uma simplificação grosseira sobre os portos brasileiros no passado. O recorte cronológico deste artigo está circunscrito à segunda metade do século XIX, quando o nascente Estado nacional brasileiro consolida o arcabouço jurídico-político que regrava o uso das terras de marinha e o próprio funcionamento dos portos e alfândegas, mas também porque é neste momento que os principais portos brasileiros sofrem pressões por mudanças e, de facto, mudam. Reproduzem-se as operações portuárias vigentes ao máximo, em bases generalizáveis, tornando análogas e/ou similares as inadequações reconhecidas em portos de todo país; o recorte termina no final do século XIX, já no regime republicano, pois é neste momento que o advento do porto capitalista de Santos quebra as generalizações que abordarei neste texto. Embora as nossas observações recaiam mais fortemente sobre os mais de trinta portos que chegaram a ser alfandegados1 ao longo do período, muito do que aqui pretendemos demonstrar também se aplica - podendo ser atenuado ou agravado - aos portos de menor dimensão e com outras funções na vasta costa brasileira. Também não se trata de querer reduzir portos e cidades portuárias de distintas regiões a um paradigma central, mas sim de procurar questões comuns enfrentadas de norte a sul do país.

Portos do Brasil: um olhar nacional

Neste artigo, o olhar nacional sobre os portos e a sua operação é limitado, pois reflete a construção do Estado nacional brasileiro. As características do processo de independência política brasileira não tiveram a valia de moldar uma nação baseada na liberdade e na igualdade. Pelo contrário, a manutenção da escravidão e da monarquia confinaram a primeira noção daquilo que era nacional à integridade do território e à manutenção do status quo político e social que conquistou o fim da dominação metropolitana; ambos os objetivos se fundiam no Estado imperial.

A trajetória da construção desta nova associação foi longa e tortuosa, estendendo-se para além do momento da emancipação política. Ela pressupôs a própria construção do Estado imperial, por ser esta a condição necessária à existência da nação. [Mattos, 2005, p. 24]

É claro que, ao longo do século XIX, as instituições do Estado e a própria sociedade civil - com a proeminência da classe senhorial, a priori, e, posteriormente, da nascente burguesia brasileira - teceram novas relações sociais que sofisticaram, no embate político, a estrutura das classes sociais. A própria regionalidade tornou-se mais saliente com a diferenciação interna às mesmas classes e o fortalecimento de províncias e, mais tarde, de estados, mas também de municípios.

Esta definição dirige o nosso olhar, dentro de uma generalização ajustada pela sua larga abrangência, para os portos no território brasileiro que, de alguma forma, estavam sob controlo e regramento do Estado nacional - nas suas diversas especialidades institucionais, mas também nos diferentes entes, tanto o governo nacional, quanto os governos subnacionais - e eram construídos, explorados, reproduzidos e alterados, ou seja, a sua operação portuária era comandada por membros das classes dominantes - construtoras daquele mesmo Estado nacional -, nos seus negócios privados ou à frente de instituições públicas.

Seguindo o caminho de Honorato (1996), resolvemos começar por analisar a evolução do arcabouço jurídico-político que envolve diretamente os portos do Brasil. A sua montagem e remontagem importam, pois servem como uma linha mestra, através da qual conseguimos perceber o modo como as relações sociais se teciam nos interstícios das operações portuárias. Uma série de costumes, leis e decretos entrelaçavam-se num processo que procurava regular o quotidiano e garantir o desempenho dos agentes realizadores das operações portuárias em curso no Brasil. Ao mesmo tempo, procurava expandir e/ou melhorar, além de incrementar, a fiscalização e o controlo das operações portuárias nos portos do Brasil.

Foge ao objetivo deste artigo destrinçar essas leis, mas podemos referir o Código Comercial (1850), as Leis de Terras de Marinha (1808-1868), os Regulamentos das Alfândegas (1832, 1836, 1860, 1885 e 1894), as Leis de Docas (1869 e 1886), os Regulamentos das Capitanias dos Portos (1846 e 1899), os diversos Códigos de Posturas Municipais e os próprios Regulamentos das Inspeções de Saúde dos Portos (Caetano, 1901) como alvos de tensão entre o direito consuetudinário e o direito positivo no âmbito dos portos brasileiros. Desde a construção quotidiana, vivida socialmente, até à parlamentar e executiva, disputada na esfera política, os portos brasileiros estavam no centro das dissensões mais variadas sobre o que se podia ou não fazer das suas terras, infraestruturas, funcionamento e controlo.

Em resumo, estudando os portos no Brasil do século XIX, podemos identificar a marca indelével da modernização conservadora quando encontramos os embates típicos entre o “velho” e o “novo” que coabitam e se confundem nas formações sociais em transição. Segundo Oliveira (2003, p. 85), isto é a expressão histórica do

“transformismo” brasileiro, forma da modernização conservadora, ou de uma revolução produtiva sem revolução burguesa. Ao rejeitar o dualismo cepalino, acentuava-se que o específico da revolução produtiva sem revolução burguesa era o caráter “produtivo” do atraso como condômino da expansão capitalista. O subdesenvolvimento viria a ser, portanto, a forma da exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia.

Como veremos mais adiante, fora da letra fria da lei, esses dois polos interagiram de forma funcional e contraditória durante todo o século XIX. Através desse arcabouço jurídico-político, entendemos também um pouco melhor as relações sociais de produção nos portos brasileiros. Toda esta produção de textos legais e regulamentos estruturava um disperso e mal padronizado conjunto de regras, que era um entrave ao claro entendimento a respeito do funcionamento de cada porto na sua particularidade, mas que, no entanto, convinha aos interessados públicos e privados, especialmente àqueles com força local, que desejavam conquistar e manter os seus privilégios e prerrogativas em dada operação portuária.

Através dessa longa elaboração, percebemos certas condicionantes do funcionamento e propriedade dessas unidades produtivas, por parte de uma fração subordinada da classe dominante - nomeadamente a burguesia em construção brasileira (Campos e Brandão, 2017) -, assim como do controlo dos trabalhadores que por eles eram explorados. Acontece que, no princípio do recorte, a sobranceira coesão da classe senhorial 2 (Mattos, 2017) fazia com que os negociantes (Piñeiro, 2014) não se destacassem enquanto classe.

Há uma relação dialética entre a formação das classes dominantes no Brasil e o nosso próprio objeto: o fortalecimento económico, social e político dos negociantes passou, decisivamente, pela exploração dos portos. Ao mesmo tempo, conforme estes acumulavam capitais e ocupavam maiores espaços no Estado, alcançavam as condições necessárias para a reprodução, em escala superior, das operações portuárias que comandavam e formulavam soluções, mesmo que insuficientes, para o melhoramento das mesmas. A necessidade de expansão e aperfeiçoamento dos portos brasileiros, sobretudo nas últimas décadas do século XIX, ao mesmo tempo que dava maior poder aos seus controladores - em negócios privados ou em cargos públicos - e era uma demanda social generalizada, pode também ser vista como um indício da transformação por que estes passavam enquanto classe social, que culminou com a sua constituição como burguesia no final desse processo.

A principal condicionante para a expansão e desenvolvimento dos portos nacionais foi a inserção brasileira na Divisão Internacional do Trabalho (DIT). No geral, as formações sociais no Brasil oitocentista inseriram-se na DIT através do mercado mundial de forma subordinada ao imperialismo capitalista, aquando da sua primeira mundialização. O padrão de trocas do Brasil com o mundo, longe de trazer mais justiça e equidade, fez-se sem abrir mão da escravidão e da estrutura escravista da sociedade brasileira, através da agroexportação.

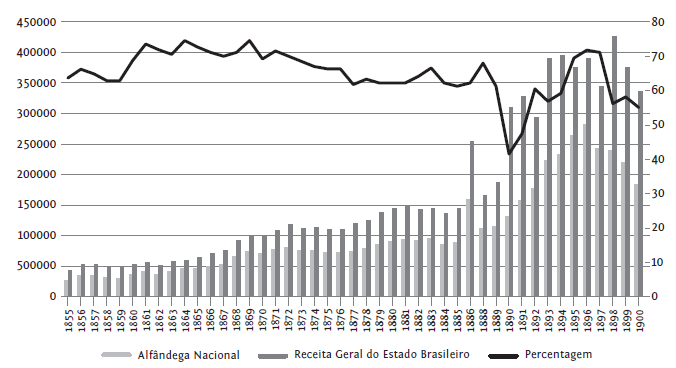

A política fiscal do império alinhou-se com esse processo, privilegiando o financiamento da construção do Estado nacional com recurso à pesada tributação dos bens importados, especialmente os bens manufaturados de consumo, já que os produtos básicos de maior produção nacional deveriam ser efetivados nos mercados internacionais a preços competitivos, e, assim, a taxação sobre os bens exportados era sistematicamente evitada. Como se pode observar no Gráfico 1, durante todo período imperial, a alfândega nacional foi responsável por mais de 60 % da receita geral do império. Ressaltou a importância das alfândegas o então secretário dos Negócios da Fazenda, Manoel da Cunha Galvão: “[…] a nossa principal receita se arrecada em portos de mar, proveniente dos direitos de importação e exportação” (Galvão, 1869, p. 7).

O crescente volume de carga trafegado pelos portos nacionais, somado à importância das alfândegas para a construção do próprio Estado e manutenção do statu quo da economia agroexportadora, de entre outros fatores -como o princípio de uma urbanização mais complexa e extensa, a construção das primeiras fábricas nas cidades portuárias, a crescente demanda por trabalhadores (escravizados ou imigrantes) e o desenvolvimento das trocas interprovinciais - pressionaram os poucos e grandes portos nacionais a adequarem-se a uma movimentação crescente, variada e de vital importância para a vida nacional.

Com a instauração da república, na sua primeira década, a adoção de novas políticas monetárias, fiscais, tributárias e setoriais - que variaram num curto espaço de tempo e não obedeceram a uma sincronia - em alguns momentos agudos, que combinavam a restrição ao crescimento das importações e/ou atividade económica interna aquecida, novas motivações do governo federal para a criação de novas fontes ou acréscimo na arrecadação de fontes menos importantes dos impostos federais, fizeram a proporção das receitas alfandegárias cair drasticamente em dois momentos visíveis no Gráfico 1: em 1890, com o grande aquecimento da economia no auge do encilhamento; e no fim do século, com a crise da dívida que resultou na adoção, pelo governo federal, do pacote económico-financeiro, como contrapartida do primeiro funding loan brasileiro (Levy, 1994).

Estes fenómenos atuaram de determinado modo, diminuindo relativamente os valores ou comprimindo o volume potencial das importações brasileiras, o que se refletiu na arrecadação federal e na proporção das rendas alfandegárias nessa arrecadação. No entanto, passados os seus efeitos mais imediatos, a proporção da arrecadação alfandegária restabeleceu-se, ficando próxima dos patamares legados pelo regime imperial nestes dois casos (Costa, 1998).

Esse crescente volume de produtos, fossem eles de exportação, importação ou para abastecimento das cidades, passavam por tortuosos caminhos até aos vapores que cruzavam o atlântico ou que faziam a navegação interior e de cabotagem. Lamarão alerta para o seu precário funcionamento, pois “[…] as operações de carga e descarga eram extremamente demoradas, sobretudo nos últimos anos, devido ao grande afluxo de mercadorias destinadas às obras de modernização da cidade, bem como às regiões servidas pelo porto” (Lamarão, 1991, p. 139).

Gráfico 1 Receita geral do Estado brasileiro e arrecadação da alfândega nacional (em contos de réis no eixo vertical à esquerda; em percentagem no eixo vertical à direita).

Pensando no Sudeste, até à década de 1850, as sacas de café atravessavam toda a província do Rio de Janeiro em récuas de mulas. No caso da capital do império, com a ferrovia, a partir da década de 1860, a produção era descarregada no Campo de Santana3 e levada por carroceiros ou carregadores até aos armazéns, onde ficava à espera de um pedido, trazido, via de regra, por um consignatário ou comissário. Isso repetia-se também em Santos, com a construção do caminho de ferro que trazia a produção cafeeira do interior.

Assim que solicitadas e devidamente seguradas, as mercadorias eram novamente transportadas pelos carroceiros para os trapiches. O conjunto dessas unidades tomava a forma mais visível daquilo a que podemos chamar “porto” no século XIX. Como se lê, sobre Santos, em Honorato: “[o] que na época se chamava porto, na realidade, não passava de um conjunto desarticulado e mal construído de trapiches de madeira onde encostavam as ‘lanchas’ que levavam as cargas destinadas aos navios que permaneciam fundeados ao largo” (Honorato, 1996, p. 81).

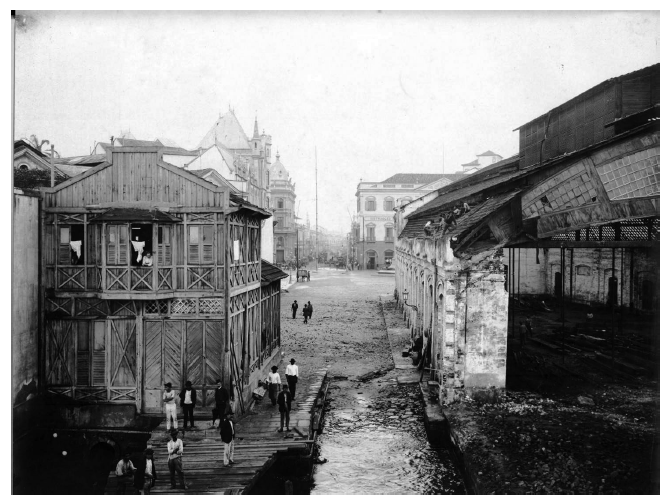

É interessante notar que a Imagem 1, uma fotografia de Emygdio Ribeiro - engenheiro-fotógrafo do Ministério de Indústria, Viação e Obras Públicas - tirada pouco antes da construção do porto do Rio de Janeiro, evidencia um quadro infraestrutural e social muito próximo ao que descreve Honorato sobre o porto de Santos, também antes da sua construção. Nesta imagem, observam-se dois trapiches diferentes e apartados, divididos por um beco e abertos à cidade, um deles de madeira e outro de alvenaria, com acesso ao mar pelas suas pontes e rampas, além, é claro, de um conjunto de trabalhadores prontos a executar os serviços de transporte das mercadorias - e também de pessoas, no caso de Santos, embora esta imagem seja do porto do Rio de Janeiro.

Dedicámos um grande estudo aos trapiches na operação portuária do Rio de Janeiro oitocentista (Mantuano, 2015) e é possível afirmar, com base na bibliografia e em fontes que analisaremos neste artigo, que muito do que se verificava na corte e na capital federal estava a ser reproduzido, em escalas diferentes, em toda costa brasileira. Mas, antes, relembraremos o modo como definimos a constituição física dos trapiches no estágio inicial das nossas pesquisas:

Os trapiches contavam com armazém, pátio e/ou telheiros mal integrados às pontes ou pequenos cais. Os produtos que lá desembarcavam deveriam ficar depositados o menor tempo possível, pois os custos de sua armazenagem eram altos e as condições extremamente precárias. [Mantuano, 2015, p. 151]

Neste trabalho, podemos concluir que a principal razão para a existência do trapiche era a circulação, embarque e desembarque de produtos e alfandegagem. O armazenamento não era a função mais importante que desempenhava; é bastante claro que o trapiche não poderia ser confundido com um simples armazém. Assim, a sua condição precípua era estar localizado em terras de marinha, tendo acesso à costa marítima, baías, rios, lagos, lagoas ou canais. Certamente que, no geral, essas condições estavam em contradição com os aspectos da modernização conservadora que o império e a república tentaram implementar. A bibliografia e as fontes que apresentaremos são inequívocas: a existência dos trapiches era uma realidade ostensiva e absolutamente necessária para o funcionamento mínimo dos portos brasileiros ao longo de todo o século XIX.

As condições materiais e operacionais dos trapiches estão retratadas em inúmeros trabalhos com os quais dialogamos. Destes, é possível tirar observações valiosas, como, por exemplo, informações sobre os trapiches no Rio de Janeiro e em Salvador. No caso da corte, afirma Lamarão: “[o]s serviços então prestados deixavam muito a desejar. Os trapiches, que ocupavam longos trechos do litoral, ofereciam transporte e armazenagem do tipo mais primitivo” (Lamarão, 1991, p. 140). No caso da antiga capital da colónia, assim retrata Rosado: “[o]s trapiches, em geral, não mereciam confiança: fosse pela sua incapacidade de abrigar o volume e a variedade de produtos que recebiam, fosse pelas sabotagens e roubos que ali aconteciam com os gêneros depositados” (Rosado, 1983, p. 39).

Os trapiches, por norma, não eram técnica nem tecnologicamente compatíveis com os navios a vapor nem com as ferrovias. Flávio Gonçalves deixa clara a importância da pressão exercida pela navegação transatlântica a vapor para a progressiva inadequação do seu porto: “[o] porto de Salvador que, até então, supria satisfatoriamente as necessidades da economia local, ia gradualmente tornando-se obsoleto para atender à crescente frota de navios a vapor que chegava à cidade” (Santos, 2013, p. 36).

Nesse complexo, numerosas e não padronizadas pontes construídas com madeira, alvenaria ou ferro, totalmente suscetíveis às intempéries do tempo e das marés, avançavam nas águas das baías e dos rios, ligadas diretamente ao espaço de guarda e armazenagem temporária das mercadorias. A sua limitação era, normalmente, um entrave para o bom andamento do processo de deslocação no espaço portuário. Como regista John Hawkshaw, sobre o porto de São Luís: “[o] fato de não haver nos molhes suficiente superfície de atracação na baixa-mar produz grande perda de tempo e acréscimo de despesa. O tempo para carregar e descarregar as embarcações é, por conseguinte, reduzido […]” (Hawkshaw, 1875, p. 72).

Oficialmente, as pontes serviam para dar alguma integração e facilitar o transporte das mercadorias entre as pequenas embarcações e o interior do espaço de armazenagem do trapiche, mas não era raro que estivessem entulhadas de géneros à espera de guarda, facilitando a ocorrência de diversos tipos de desvios e roubos, assim como deterioração e provocação de incêndios. Em toda costa brasileira, existiam também pequenos cais de baixo calado que, com frequência, desabavam com as ressacas e temporais.

O processo de constituição das operações portuárias na costa brasileira ficou marcado pelas características básicas que identificamos no porto do Rio de Janeiro (Mantuano, 2017a). O complexo portuário da corte era mal articulado, mal integrado, insuficientemente seguro, irregular, desuniforme nos procedimentos e na constituição material, além de contar com precárias condições do controlo produtivo e da fiscalização aduaneira. Como define o contemporâneo engenheiro Alfredo Lisboa4:

Em princípios do século andantes os serviços de expedição de mercadorias para o exterior, e para os Estados por via marítima, e do recebimento das provindas de fora, por mar, eram efetuados geralmente por meio de saveiros, que atracavam a pontes, quase todas construídas de madeiras, a piers ou a cais de pequeno calado d’água; apenas a algumas dessas construções acostavam vapores de pequena cabotagem. [Lisboa, 1922]

Os saveiros e os diversos tipos de pequenas embarcações que executavam as operações de carga e descarga dos navios eram vitais para a manutenção das atividades portuárias. Além da carga, também transportavam os passageiros, guiavam grandes embarcações nas perigosas barras da costa brasileira e faziam a famosa praticagem dos vapores transatlânticos até aos ancoradouros mais seguros. Nesse sentido, o porto do Recife, pelas suas especificidades naturais, é o caso que expõe mais claramente a importância dessas atividades e o seu alto custo:

Os problemas técnicos do porto geravam inúmeras despesas para satisfazer a burocracia imperial e toda clivagem de serviços inerentes àqueles portos de mar ou de rio onde não há entrada franca. Quem tivesse relações comerciais com o Recife arcava com a pilotagem da barra e dos ancoradouros; com as operações de carga, descarga e troca de atracadouros; com o auxílio dos reboques, alvarengas e reparadores de navios; e até com os emolumentos de oficiais para apressar a duração das estadias. A maioria dessas atividades era controlada por diversos homens de negócios da cidade, que tiravam partido das condições ecológicas do porto. Muitos deles cobravam fretes dispendiosos, praticavam contrabando e burlavam o fisco. [Gomes, 2016, p. 19]

A produção que vinha do interior, em récuas de mulas e, posteriormente, pelas ferrovias, parava na praça onde se centrava o comércio por grosso ou na estação ferroviária e, daí, deveria ser carregada, de acordo com a demanda, para os armazéns próximos a esta primeira parada ou mesmo nas imediações do porto. Em algum momento, essas cargas eram encaminhadas para a rua que dava acesso aos trapiches, e eram carregadas - às costas, literalmente - e arrumadas nos depósitos e barracões dos trapiches, até que fossem autorizadas a serem levadas para uma embarcação - primeiramente eram os veleiros, depois ganharam mais importância os vapores.

Dada a autorização e vencidas as exigências alfandegárias, sanitárias e de segurança do porto, os diversos volumes eram levados até às pontes ou cais, para serem então postos pelos estivadores nas pequenas embarcações. Com pouco calado e de tamanho restrito, essas alvarengas, chatas, barcos, etc., transportavam a produção em várias viagens até aos vapores de longo curso, onde outra equipa de estivadores trabalhava para melhor acomodar as mercadorias na embarcação. Assim resume Maria Lucia Gitahy:

[…] produziram-se sérios problemas devido às condições precárias em que [se] encontrava o porto. As embarcações de alto-mar ficavam a mais de cem metros dos velhos trapiches, ligados a eles por simples pontes de madeira onde transitavam escravos e outros trabalhadores do porto, transportando virtualmente nas costas todas as mercadorias, inclusive os milhares de sacas de café que por ali eram exportadas todos os anos. [Gitahy, 1992, p. 24]

Esse era o percurso padrão da operação portuária no século XIX. Entretanto, o tipo de mercadoria que transitava, a própria constituição das unidades produtivas portuárias e a legislação vigente - de acordo com o desenrolar do processo histórico e com as peculiaridades regionais/locais - originaram algumas variações no modo como se davam a sua ordem e o seu funcionamento. Nem sempre essas unidades de produção eram trapiches. As alfândegas, geralmente, eram mais bem constituídas: tinham infraestruturas, equipamento e maquinaria mais sofisticados. Entretanto, é possível dizer que, em todo país, eram os trapiches que dominavam as operações portuárias.

A própria “doca” do centro comercial de abastecimento da cidade de Belém, o Ver-o-Peso5, passou a ter condições muito parecidas com as dos trapiches da cidade. Esses trapiches circundavam a dita doca e confundiam-se com ela. O secretário Manoel da Cunha Galvão alertou para essas condições específicas quando visitou o porto da cidade: “[a]qui sente-se a falta de todos os melhoramentos reclamados pela navegação e pelo comércio. Convém proceder ao estudo dos melhoramentos materiais mais urgentemente reclamados, e impor ao concessionário que obtiver o privilégio das docas, que se devem estabelecer a obrigação de realizar estes melhoramentos” (Galvão, 1869). Segundo o engenheiro Sabóia e Silva, já em 1897, as docas do Ver-o-Peso e os trapiches contíguos deveriam ser aterrados, pois “[…] nas condições em que se acham, são prejudiciais à salubridade pública” (Sabóia e Silva, 1897, p. 62).

Mesmo assim, era corrente a utilização de trapiches pelas repartições fiscais desde os tempos coloniais. As alfândegas, mesas de renda e mesas do consulado serviam-se normalmente de trapiches arrendados e passaram a dar statu de “alfandegado” a trapiches privados. Na década de 1830, surge a possibilidade de os géneros de despacho por estiva serem carregados e descarregados em trapiches, mesmo que estes não fossem propriedade das alfândegas nem arrendados por elas, mas pertencessem a particulares e estivessem sob fiscalização aduaneira. O precedente aberto foi institucionalizado pelo Regulamento das Alfândegas de 1832. Nesse sentido, não nos espantam as considerações feitas pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, no seu relatório: “[…] é mister que o Estado se torne independente dos Trapiches e Armazéns particulares, ao menos nas Alfândegas e Consulados de maior importação e exportação” (Proposta e Relatório, 1840).

Em sentido contrário ao da perceção do ministro, o senhor José Joaquim de Freitas, inspetor da alfândega do Rio Grande e antigo adido na alfândega da corte, escreve, nas suas memórias, sobre a imperiosidade de as repartições fiscais fazerem uso dos trapiches privados, fosse através do seu arrendamento direto ou do alfandegamento destes. O livreto Memórias Sobre as Alfândegas e Repartições Fiscais do Império (Freitas, 1849) foi produzido a partir de uma ordem do Tribunal do Tesouro, para que houvesse um recrudescimento na fiscalização e controlo das rendas que deveriam ser recebidas pelas alfândegas. Nele, Freitas relata algumas das providências tomadas enquanto esteve nas respetivas repartições.

Sobre a situação da alfândega da corte, pregava Freitas:

Não está fora do que me propus mencionar o estado dos edifícios em que se acham as repartições fiscais […]. A Alfândega da Corte tem tido acréscimos para o lado do mar; porém, em minha opinião, ela oferece cada vez mais entraves à necessária fiscalização […]. A Mesa do Consulado da Corte está em um lugar péssimo, e até insalubre; o seu trânsito demanda uma acanhada e estreita rua, e sendo o edifício de propriedade alheia, seria mais conveniente fazer um estabelecimento apropriado no Largo da Prainha, que tendo sido já projetado, este local oferece espaço suficiente. [Freitas, 1849, pp. 11-12]

As infraestruturas das alfândegas nacionais apareciam como um grande poço sem fundo de gastos do Tesouro. Na verdade, esses gastos justificavam-se e eram até insuficientes frente à sua importância na política fiscal brasileira, mas, para as autoridades da época, significava uma expressiva quantia e um grande estorvo com obras constantes, conflitos com as praças comerciais e interesses internacionais dos transportadores.

O mesmo funcionário faz uma clara apologia à aquisição de trapiches como meio mais eficiente de melhorar as infraestruturas das alfândegas, agilizando o serviço e tornando-as mais confiáveis ao fisco:

[…] eu julgo que muito conviria a aquisição do Trapiche da Cidade, e ainda quanto esta despesa fosse avultada, ela seria de muito proveito, por isso que me aprece muito difícil a mudança desta repartição como conviria. A medida tomada pelo governo de tomar a si o Trapiche da Ilha [das cobras] para se recolherem os vinhos e outros líquidos sujeitos aos direitos de 50 por cento, é, em minha opinião, de grande utilidade. [Freitas, 1849, pp. 11-12]

Apesar das constantes obras emergenciais e de algumas obras estruturais que se incorporaram no quotidiano das principais repartições fiscais do país, a situação avaliada por Freitas pouco mudou nas décadas seguintes. Segundo o relatório do Ministério da Fazenda de 1882, “[q]uase todas as Alfândegas precisam concertar e aumentar os edifícios onde funcionam, tornando-os mais compatíveis com as necessidades do serviço e exigências do comércio, e também para que se torne mais regular e pronto o expediente” (Proposta e Relatório, 1882).

O excessivo desgaste do material fixo e rodante das alfândegas era apenas uma das evidências das contradições, crescentes no tempo, entre as operações portuárias no Brasil e a economia que se modificava. A diferença fundamental entre a operação portuária pré-capitalista e a capitalista é visível na medida da predominância da racionalidade tipicamente capitalista no complexo. Isto não exclui o facto de que existem racionalidades de outros tipos, correspondentes a outros modos de produção, mas abordamos um processo em que a racionalidade de tipo capitalista era requerida, embora a racionalidade de tipo mercantil tivesse arraigadas e resistentes raízes nos portos aqui analisados. Acreditamos que essa racionalidade tipicamente capitalista pouco existia nos portos nacionais, à exceção do porto de Santos na última década do século XIX. Melhorar os portos era possível, mas não os tornava coetâneos com o avanço das forças produtivas observáveis nos demais subsetores dos transportes.

O principal objetivo da construção de um porto moderno era exatamente dotar as cidades portuárias brasileiras de infraestruturas, instituições e regras claras que possibilitassem o deslocamento dos bens, no espaço portuário, em consonância com o navio a vapor e a ferrovia. Essa hipótese não é totalmente original; Honorato, na sua tese sobre Santos, resume:

O complexo portuário capitalista assume tais características por articular, com base na lógica do capital, um conjunto variado de atividades que têm por objetivo principal a racionalização do escoamento das mercadorias a serem realizadas nos mercados nacional e internacional. [Honorato, 1996, p. 156]

O intuito da montagem de uma operação portuária capitalista era integrar o subsetor de portos à lógica do capital, racionalizando o embarque e desembarque de mercadorias de tal modo que a produtividade portuária fosse crescente. As características da formação social brasileira, ao longo do século XIX, impuseram importantes obstáculos a esse objetivo. O primeiro era o simples facto de que, até ao alvorecer do século XX, transformar radicalmente as infraestruturas dos portos nacionais não era uma prioridade do governo imperial nem, posteriormente, do federal, e muito menos dos governos municipais e provinciais - posteriormente, estaduais. Isso é comprovado, no caso do porto de Vitória, por Maria da Penha Siqueira:

Para acomodar satisfatoriamente tal movimento, era necessário ampliar as condições naturais do porto para atender ao desenvolvimento que estava ocorrendo e previsto futuramente. Para serem iniciadas, com segurança de conclusão, as obras do porto exigiam verbas que o governo do Espírito Santo alegava não dispor. Apesar de existir, desde 1892, uma lei estadual que criou uma tributação especial destinada a auxiliar as obras de melhoramentos do porto, o produto desta tributação estava sendo aplicado, até 1908, no resgate de dívidas do estado. [Siqueira, 1995, p. 50]

Devido às dificuldades de ordem financeira, política e, até determinado momento, técnico-tecnológica e de recursos materiais, a transformação radical das operações portuárias no Brasil - que muito foi projetada ao longo de 50 anos -, acabou por sucumbir à reprodução superior daquilo que já existia, através da multiplicação das unidades de produção portuárias já existentes e seus melhoramentos. Desta forma, vigorou a lógica hegemónica do porto pré-capitalista, com mutações no tempo, mas que mantinha o essencial. Esta lógica operativa entrava, frequentemente, em contradição e conflito com o avanço dos demais modos de transporte interligados ao porto, nomeadamente a navegação a vapor e a ferrovia. Em seguida, sistematizaremos melhor estas características “essenciais”.

Generalizações possíveis

Construindo uma abstração ao serviço das possíveis generalizações, a “operação portuária pré-capitalista brasileira” reunia um agrupamento de portos que realizavam as suas funções com certas propriedades, características e preceitos essenciais que, em determinado grau, lhes eram comuns:

a implantação do negócio a partir de um privilégio;

a acumulação material desses agentes privilegiados, por conta do controlo exercido em certa(s) atividade(s) económica(s);

o caráter transitório das permissões das unidades produtivas que servem ao porto como complexo;

as infraestruturas construídas rápida e precariamente, sem vultosos investimentos em capital fixo;

a baixa propensão a expressivos ganhos de produtividade com base no incremento tecnológico, poupando trabalhado;

a utilização intensa, volumosa e imperiosa da força de trabalho em todo o processo produtivo;

a não alienação, tipicamente capitalista, dos trabalhadores que transitavam entre as diversas atividades do porto, com uma especialização peculiar que resguardava os seus saberes e possibilitava o entendimento global a respeito das demais tarefas no processo produtivo;

a ausência de uma autoridade portuária que concentrasse prerrogativas organizacionais e de planeamento e que regulasse o complexo;

a falta de uma melhor definição entre o espaço do porto e o da cidade;

e por fim, e mais importante, a ausência de uma racionalidade de tipo capitalista sobre as unidades de produção que serviam o porto, com a sua consequente independência, autonomia, má articulação entre si e má integração dos demais modos de transporte, que eram mal controladas na falta de um centro coordenador suficientemente abrangente.

Os portos brasileiros, até aos estertores do século XIX, operavam dessa forma, ou seja, reuniam os predicados arrolados acima como base para o seu funcionamento. Isso é especialmente verdade no caso dos que, como se constata na Imagem 2, contavam com linhas de navegação perenes, fossem estas costeiras ou de longo curso.

Nesse sentido, cabe a crítica a uma importante autora sobre o tema. Maria Cecília Velasco e Cruz vê alguma operação portuária brasileira, no século XIX, como compatível com o estágio do desenvolvimento das forças produtivas de então. Utilizando critérios polarizados entre atraso e avanço, desordem e ordem, ineficiência e eficiência, Cruz (1998, p. 76) conclui que o conjunto de trapiches era suficientemente “plástico” para dar conta da produção trafegada nos portos nacionais.

Ora, essa proposição não passa de uma tautologia. Se o Brasil produziu, por exemplo, milhões de sacas de café e o Estado nacional auferia rendas com a capacidade nacional de importar uma pauta cada vez mais variada, é claro que esses portos seriam funcionais ao ponto de se adaptarem à nova movimentação portuária, mesmo que de forma gradual. A pergunta a fazer não é como é que o porto do Rio de Janeiro estava configurado e funcionava ao ponto de movimentar crescentes quantidades absolutas e relativas de cargas e pessoas, mas sim o porquê de essas quantidades não terem crescido mais exponencialmente ainda e se o porto do Rio de Janeiro terá sido impedido de crescer ainda mais devido à sua configuração e funcionamento, ao ponto de ter sido alvo de críticas negativas constantes que questionavam a sua importância e centralidade.

A autora tem o mérito de reconhecer factos já antes referidos pela historiografia (Albuquerque, 1983; Lamarão, 1991), tanto na sua tese de doutoramento (1998) como num artigo resultante dessa mesma tese (1999), a respeito da complexidade da operação portuária do Rio de Janeiro na sua interação entre unidades públicas e privadas. Cruz historiciza a regulamentação da instalação de interesses privados no porto e a própria participação de negociantes e empresas no movimento de cargas e pessoas no Rio de Janeiro, bem como as potencialidades dessa “dinâmica interativa” nas capacidades reprodutivas e/ou expansivas desse complexo.

Entretanto, a constatada complementaridade e funcionalidade não mascara aquilo que todas as fontes - de diversos interesses, classes e suas frações - apontam: as operações nos portos brasileiros - incluindo o porto do Rio de Janeiro -, durante o século XIX, frustravam, desagradavam ou punham em risco a maior parte daqueles que os experimentavam, em perspetivas muito variadas - desde as autoridades públicas com alguma prerrogativa sobre o(s) porto(s) até aos que lá trabalhavam, passando por aqueles que ofereciam serviços enquanto parte das operações portuárias e os que contratavam serviços para fazer uso dos portos brasileiros.

Diferentemente do que tenta expor Cruz (1998, pp. 67-68), nas últimas décadas do século XIX, o porto do Rio de Janeiro perdeu capacidade em termos relativos, diminuiu proporcionalmente face ao crescimento do país e teve a sua centralidade questionada, com a construção do porto de Santos. É claro que a operação portuária que predominava no porto da capital, nas suas várias faces, foi responsável, em parte, por este declínio. É evidente que não havia uma “desordem completa”, como esta autora corretamente aponta, salientando o engano em que determinadas fontes podem induzir, mas o tipo de ordem estabelecida era prejudicial ao fluxo de mercadorias e pessoas que utilizavam aquele porto. A principal questão que interponho aos textos de Cruz não diz respeito à patente composição e poder de reprodução do complexo portuário do Rio de Janeiro, mas sim à caracterização das capacidades dessa operação portuária ao longo do tempo, bem como à análise que a autora faz dos predicados desse porto.

O que houve, na realidade, foi um grau crescente de (des)funcionalidade parcial da operação e degradação dos complexos, além do questionamento dos arranjos institucionais firmados em portos de todo país. O reconhecimento do tempo, custos e perdas materiais e humanas crescentes, bem como os alentados debates públicos em torno da sua existência física e material não impedia o funcionamento dos portos nacionais. Pelo contrário, esse processo era fruto do escrutínio e da crítica a respeito do seu desempenho. Podemos dizer que o ocorrido no Rio de Janeiro é uma representação - em escala muito aumentada, com um nível de sofisticação mais elevado e problemas mais acentuados - do que aconteceu em outros grandes portos brasileiros, mantendo-se as suas peculiaridades naturais, regionais e económicas, o que caracterizava e estabelecia um tempo próprio para esse processo em cada porto.

No geral, as operações portuárias no Brasil ofereciam uma má integração com os transportes urbanos, os transportes terrestres de longa distância e, especialmente, as grandes embarcações transatlânticas a vapor. Esta característica era a crítica mais facilmente generalizada aos portos nacionais. Não se tratava de “atraso”, “desordem” ou “ineficiência” pura e simples, como qualificadores soltos, mas do concreto e factual: a sua inadequação era funcional até certo ponto, mas criticável a partir das constatações derivadas do próprio funcionamento de cada porto. Os complexos eram mal articulados e tinham sido montados exatamente para isso. Em todo país, cada agente individual procurava monopolizar uma “linha de serviços” e atuava em diversas atividades para otimizar os seus recursos e baixar os seus custos. Por norma, nas operações portuárias encontradas no Brasil do século XIX, a solução individual primava sobre qualquer padrão, critério ou noção de coletividade. Os conflitos entre os interesses privados eram inevitáveis, mas eram-no também com as instituições públicas. A falta de segurança, densamente comprovada em vários estudos, afetava tanto a navegabilidade dos ancoradouros como o transporte e armazenamento das mercadorias. As perdas eram generalizadas. A regularidade dos serviços era pouco previsível, o que fazia com que os seus preços variassem de acordo com a ocasião, mesmo com a regulação de algumas unidades pelas alfândegas. Não havia qualquer padronização entre as unidades produtivas - públicas ou privadas - destinadas ao comércio de importação e exportação ou, mesmo, de abastecimento; qualquer uniformidade de procedimentos e constituição material era ilusória - quando existia, dizia respeito aos processos de trabalho dominados pelos trabalhadores. A deficiente coordenação das atividades no complexo portuário e o próprio controlo produtivo das unidades componentes, assim como a fiscalização das atividades envolvidas na movimentação aduaneira, foram alvo de intensas críticas durante todo o século XIX.

E nem sempre a questão estava na própria costa - frequentemente, as intervenções hidráulicas para resolução das contradições e inconveniências naturais das operações portuárias no Brasil já eram percebidas aquando das entradas nas barras. Os problemas apontados variavam de porto para porto, mas as consequências eram as mesmas: alto custo, perdas consideráveis e morosidade pronunciada. Por exemplo, a imperiosa necessidade de transposição da barra no Rio Grande, para chegar ao Canal do Norte (um ancoradouro de 20 metros de profundidade), atraía a atenção dos engenheiros e dava grande atividade aos serviços de praticagem nesse porto. Assim descreve Galvão: “[é] sabido que a barra deste porto é perigosíssima por causa dos bancos de areia movediços que existem na embocadura; mas, apesar disso, e não obstante as perdas frequentes que se dão, os navios não cessam de demanda-la” (Galvão, 1869, p. 50). Mesmo com todos os óbices, o tráfego continuava crescente; um facto não anulava o outro.

A má iluminação na costa brasileira era outra grande questão suscitada pelos seus contemporâneos. Além dos perigos militares, as embarcações mercantes tinham, com frequência, de parar onde se encontravam no momento do entardecer. O fim do dia determinava o fim dos trabalhos desde a barra até aos pontos de carga e descarga final para o interior. Segundo Galvão, “[a] falta de iluminação na costa brasileira é minimamente sentida pelos marítimos que a frequentam, e grande obstáculo ao desenvolvimento da navegação e do comércio” (Galvão, 1869, p. 10). Era nessas brechas que boa parte dos produtos eram roubados, contrabandeados ou simplesmente se perdiam em acidentes.

O que depreendemos da leitura da tese de Cruz é uma grande simplificação a respeito das unidades produtivas em operação nos portos nacionais, como se parte das suas características pudessem resumir totalmente o complexo e o seu funcionamento. A autora promove uma perigosa redução dos complexos produtivos, compostos por diferentes unidades - públicas ou privadas, de diferentes dimensões e com diferentes finalidades - a apenas uma fração destas: as que estavam sob controlo aduaneiro.

A melhor comprovação de que isso acontecia está, no entanto, nos relatórios que encaminhavam os balanços feitos nos trapiches alfandegados pelos funcionários aduaneiros. Publicados com certa sistemática, eles atestam que estas unidades portuárias funcionavam geralmente muito bem, deixando entrever que as avaliações feitas pelos paladinos da modernização continham, na verdade, uma boa dose de má fé e objetivos inconfessos. [Cruz, 1998, pp. 103-104]

Como podemos comprovar, em outros trabalhos, os trapiches alfandegados eram uma minoria de entre essas unidades produtivas no porto do Rio de Janeiro (Mantuano, 2015, p. 172).

Como, então, é que essa operação portuária era de facto funcional? O que podemos constatar, nos nossos e em outros estudos, é a capacidade reprodutora dos principais portos nacionais. Longe de montarem uma nova lógica própria, que fosse condizente com a mudança nos outros subsetores de transportes, os portos nacionais reproduziram, com força inédita, a sua própria operação. Segundo Lamarão, “[n]a realidade, verificou-se na segunda metade do século XIX a reprodução daquela estrutura portuária tão condenada, através da proliferação de trapiches” (Lamarão, 1991, p. 160). A cidade de Salvador alcançou o impressionante número de 429 trapiches, em meados da década de 1880 (Rosado, 1983). A Imagem 3, um recorte de uma fotografia tirada do H. M. S. Challenger, demonstra que, para além da quantidade, a constituição física e material de alguns trapiches soteropolitanos passavam a impressão de uma vastidão e nível de verticalização impressionantes, patentes mesmo se capturados numa imagem panorâmica distanciada.

O número de unidades de produção portuária, especialmente de trapiches, aumentou de forma expressiva durante o século XIX em toda a costa brasileira. Nesses portos, foram sendo executados melhoramentos - tornaram-se maiores, foram sendo construídos com outros materiais, e alguns maquinismos foram agregados. Eram de propriedade, fosse direta ou indireta, de grandes empresas e importantes negociantes. Assim, atendiam a interesses privados, frente às limitações das unidades públicas. Em suma, reproduziam a lógica pré-capitalista e adequavam-se, como podiam, às contradições de uma formação social em transição (Mantuano, 2017).

É preciso esclarecer que a tensão entre as unidades públicas e as privadas foi acentuada pela diferença regional e esteve sempre pontuada pela relação complementar e conflitiva entre os melhoramentos portuários e a reprodução da operação vigente. Em todo o nosso recorte, o Estado imperial e a república - na sua primeira década - estiveram suscetíveis às pressões de todas as magnitudes, em todos os níveis e esferas, mesmo que não uniformemente. Nesse grande conflito, as políticas públicas eram hesitantes e instáveis nas suas decisões.

Dessa forma, o Estado estabeleceu uma linha de ação tripla a respeito dos portos nacionais.

Em relação aos proprietários privados de unidades produtivas portuárias já estabelecidas, o Estado reconheceu e legitimou a sua existência. Para tanto, garantiu os seus privilégios a partir da institucionalização e/ou regulamentação das suas unidades e, assim, pôde abrir prerrogativas aos interesses privados em serviços tipicamente públicos. Dessa forma, ao mesmo tempo que incrementou o controlo sobre as atividades portuárias privadas, o que redundava em maior fiscalização e poder de ação do próprio Estado, também garantiu uma maior capacidade reprodutora da operação já estabelecida.

Em relação aos interessados nos melhoramentos materiais dos portos, o Estado criou um arcabouço jurídico-político que garantia uma nova relação com o capital privado de monta superior e de outra origem, que poderia interessar-se por investir nos portos nacionais. Assim, intentava garantir a estabilidade, a confiabilidade e a previsibilidade dos negócios através desses instrumentos legais e, posteriormente, da disposição do próprio Estado nacional para financiar, com as suas rendas, as obras e a exploração sob responsabilidade das empresas.

Em relação às suas próprias infraestruturas fiscais e portuárias, o Estado procurou fortalecer institucionalmente as alfândegas, centralizando nelas as prerrogativas, regulamentando o seu serviço, padronizando, uniformizando e esclarecendo os seus procedimentos e a sua relação com as unidades produtivas portuárias externas a elas. Ao mesmo tempo, timidamente, implementou uma série de obras e aquisições de materiais, máquinas e veículos, assim como pôs em prática o processo de recrutamento de pessoal para a melhoria dos seus serviços. No entanto, estas medidas mostraram-se, ainda assim, muito limitadas.

Esses factos não se contradizem com as características dos complexos portuários no Brasil do século XIX, mesmo que pareçam agravadas no discurso dos que projetavam os melhoramentos, assim como aparecem suavizadas em Cruz. Na realidade, os melhoramentos projetados foram a prova de que a operação portuária pré-capitalista era complementarmente conflitiva com o avanço das forças produtivas nos transportes ao longo do século XIX.

Os trapiches, por exemplo, eram funcionalizados pelas ferrovias, que, comummente, construíam os seus pontões através deles. Segundo Honorato (1996, p. 122), o número de trapiches em Santos mais que duplicou durante a década de 1880. O autor destaca, como infraestrutura à parte desse conjunto, a grande ponte da São Paulo Railway, cuja construção se iniciou ainda na década de 1860, e que tinha 130 metros aquando da sua demolição, vinte anos depois. A ponte da Inglesinha parece-nos mais um daqueles melhoramentos materiais portuários que fogem à conceção estrita do termo. Era um avanço, frente aos velhos trapiches, mas não deixava de reproduzir, em escala superior, a operação portuária pré-capitalista. Os portos, na segunda metade do século XIX, não eram tão similares aos portos coloniais como crê Honorato, mas distavam muito de estarem bem preparados para funcionar, como afirma Cruz.

Nesse sentido, estabelecemos a diferença fundamental entre os melhoramentos portuários e a construção dos portos. Os melhoramentos terminaram por expandir e fortalecer as infraestruturas estabelecidas e reproduzir a lógica portuária pré-capitalista, embora a sua manifesta intenção fosse transformar as infraestruturas portuárias de então - sem mexer no jogo de poder ali estabelecido. No entanto, as próprias formações económico-sociais no Brasil, no seu statu quo político, impediram esse intento radical. Já a construção dos portos modernos, ocorrida nas primeiras décadas do século XX - aquilo a que se costuma chamar Revolução Industrial Portuária (Honorato, 2019) -, tinha como objetivo a transformação da lógica produtiva portuária e a sua consequente rearrumação espacial, implementando assim portos de operação hegemonicamente capitalista.

Apesar das diferenças que mantemos quanto ao ponto da organização, Cruz resume bem o quadro:

O porto do Rio de Janeiro era um enorme complexo de fronteiras fluidas, espacialmente disperso, institucionalmente desintegrado e formado por um grande número de unidades privadas e estatais independentes e relativamente diversas entre si, mas nem por isso constituía um sistema caótico ou desorganizado. [Cruz, 1998, p. 109]

Reavaliamos a nossa posição quanto ao caráter supostamente caótico do porto do Rio de Janeiro; mesmo que este caos se manifestasse em alguns termos, o complexo portuário era, de facto, funcional. Embora fosse, em certa medida, um entrave ao desenvolvimento dos transportes, do comércio, da indústria e da lavoura, acabou por ser funcionalizado em prol destes. Mas ainda consideramos válido o essencial da nossa análise:

As suas unidades eram mal articuladas, não só as que desempenhavam papéis diferentes, como as análogas. Não era raro o conflito entre proprietários de trapiches vizinhos que concorriam não só pela movimentação, como pela extensão de suas pontes ou acesso à rua. Em suma, não havia qualquer coordenação entre as diversas unidades da operação portuária; era oferecida uma péssima integração com os modernos meios de transportes, comunicação e maquinário entre as suas unidades e as demais atividades da comunidade econômica portuária, além da frágil relação com a própria cidade como mercado consumidor e redistribuidor. O controle era absolutamente ineficiente, alfandegavam-se armazéns e, sobretudo, trapiches, mas a alfândega tinha precárias condições de fiscalização. [Mantuano, 2015, pp. 173-174]

A nossa caracterização pode ser comprovada, já no alvorecer do século XX, pelo rico relato do ministro de Viação e Obras Públicas sobre os trapiches em todo o Brasil:

Esses trapiches constam em geral de vastos armazéns constituídos por simples paredes laterais e de frente e cobertos, por folhas de ferro às vezes. Prolonga-os mar adentro uma ponte de desembarque, quando a tem, feita de estacas de madeira sobre que se estende um soalho. Um edifício assim constituído, compreende-se que demanda pouco capital e sua renda não sofre peias nem limites. Não são raros os que em um ano obtêm em renda líquida o seu próprio resgate. [Relatório, 1901]

Esse quadro foi agravado pela inexistência de uma autoridade portuária com prerrogativas abrangentes durante o Oitocentos. Assim como em boa parte do mundo, no Brasil, apenas durante o século XX as instituições ou empresas conseguiram controlar alguns portos com possibilidades tais que, sobre a sua jurisdição e domínio, estivessem o controlo das forças produtivas e do próprio processo produtivo, a coordenação do complexo sobre todas as unidades produtivas e a fiscalização dos tributos devidos ao Estado. Demorou mais de um século para que um único aparato tivesse as obrigações organizacionais de um porto, desde o planeamento e execução da expansão destas mesmas infraestruturas até ao controlo dos processos de trabalho e do processo produtivo desempenhados nos portos nacionais. As tensões entre as autoridades que influíam no estabelecimento e funcionamento dos portos - alfândegas, Diretoria de Rendas do Tesouro Nacional, arsenais de marinha, capitanias dos portos, câmaras municipais, inspetorias de saúde, etc. -, davam-se exatamente por conta da difusão, sobreposição e disputa por essas prerrogativas; esse era um dos balizadores das operações portuárias pré-capitalistas brasileiras. Apenas em 1910 é que os portos brasileiros tiveram uma autoridade portuária com abrangência nacional e prerrogativas suficientes para a distinguir das suas antecessoras: tratava-se da Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais (Coleção das Leis da República do Brasil, 1910).

Essa característica fundamental explica, em parte, a resistência à racionalização tipicamente capitalista nos portos brasileiros deste período, pois o seu caráter geral é que “o porto é uma indústria com fronteiras fluidas e nenhuma forma exata” (Hobsbawm, 2012, p. 242). Cruz complementa:

[…] quanto maior a desintegração institucional, isto é, quanto maior o número de unidades independentes do sistema, maior a complexidade possível das relações de produção; e quanto maiores a desintegração institucional e a dispersão espacial do sistema, maior a probabilidade da cristalização de um mercado de trabalho segmentado. [Cruz, 1998, p. 33]

Entretanto, o que a autora não observa é que dois dos fatores mobilizados na sua avaliação são causados pela utilização, em grande escala, do navio a vapor: o crescimento do número de “unidades independentes do sistema” acontece como resposta ao aperto na infraestrutura criado pelo fenómeno dos transatlânticos a vapor, que transportavam em maior quantidade e com mais segurança e regularidade as mercadorias e os passageiros; por sua vez, a segmentação estratificada do processo de produção nos mares forçava essa tendência nos portos. Antes do predomínio do vapor, o processo de produção e o mercado de trabalho eram tão fluidos quanto as próprias operações portuárias, especialmente nos países escravistas. Essa desintegração vai confirmar a tendência e estratificar o já segmentado processo de trabalho e, por consequência, o mercado de trabalho (Teixeira, 2003; Sarti, 1981).

Esse processo, no entanto, só se confirmou de forma radical quando os portos brasileiros transformaram as suas infraestruturas e arcabouços jurídico-políticos e rearranjaram as instituições com prerrogativas sobre a sua operação. Antes disso, imagens grotescas como as que relata John Hawkshaw, fazendo referência ao porto de Fortaleza, repetiam-se em todo o país:

O algodão e outros produtos são transportados dos armazéns e empilhados na praia nas horas de preamar; na baixa-mar, grande número de homens empregam-se no transporte às alvarengas, fundeadas até 100 metros, aproximadamente, do litoral. Esses homens entram no mar com água pelo pescoço, as mercadorias ficam molhadas com frequência; quando o mar está agitado, os trabalhadores são arrastados e os gêneros ficam perdidos ou avariados. [Hawkshaw, 1875, p. 92]

A segmentação não traz consigo uma especialização a priori - até porque os trabalhadores, mesmo após a revolução dos vapores marítimos, tinham uma noção global do processo de produção -, mas um efeito da evolução estratificada dessa segmentação foi a diminuição do número de atividades que um trabalhador realizava ao longo da vida na cadeia produtiva. A tensão do capital foi nesse sentido: lentamente, foi sendo restringida a possibilidade de um trabalhador participar nas várias áreas da produção ao longo da vida, ao passo que essas áreas foram sendo multiplicadas, segmentando a produção. Entretanto, sem o domínio dos ofícios e havendo ainda uma grande dependência dos conhecimentos e da força física dos trabalhadores, não era possível especializá-los nem padronizar os seus procedimentos (Queiróz, 2015, p. 43).

Em relação ao trabalho portuário, incluindo todos os processos de trabalho que nele se imbricam, a nossa reflexão procura aclarar o seguinte: os vapores marítimos atuaram na modificação do processo de produção portuário, segmentando-o e estratificando-o, ao mesmo tempo que se mantiveram, quase integralmente, os diversos processos de trabalho que o constituíam, até à rutura introduzida pela Revolução Industrial Portuária no século XX.

Conclusão

O que podemos depreender desse longo e tortuoso processo em que se deu uma clara tensão entre permanências e mudanças nos portos nacionais é que uma renhida disputa em torno do sentido da produção estava estabelecida nos portos brasileiros. Foge do escopo deste artigo estudar detidamente o modo como atuavam as classes nessa disputa. Contudo, é importante ter noção dos poderosos interesses locais, nacionais e internacionais entremeados em todos os níveis dessa verdadeira guerra surda. Nem sempre a posição mais óbvia é a que se efetivou na realidade. Por exemplo, ao percebermos que certo número de poderosos capitalistas ingleses não tinha qualquer interesse em transformar por completo o porto do Rio de Janeiro, mas sim, pelo contrário, tiravam dele uma parte substanciosa dos seus lucros (Mantuano, 2017a).

Voltamos a lembrar que todo esse emaranhado processo, complexo de se entender, ocorria por conta da complementaridade conflitiva dos modos de produção escravista e capitalista nas formações sociais brasileiras. A tendência modernizante do império, seguida de forma ainda mais radical pela república, pressionava no sentido da melhoria das condições materiais nos portos nacionais. Ao mesmo tempo, a condição básica dessa mesma tendência, a sua inserção na Divisão Internacional do Trabalho, pressionava para que houvesse maior volume de produtos básicos a serem lançados no mercado internacional. Para que estes produtos agrícolas fossem produzidos, o braço escravo continuou a ser necessário e foi uma prioridade para as classes dominantes durante muito tempo, assim como o funcionamento dos velhos trapiches era necessário para fazer chegar à Europa a produção das terras do Vale do Paraíba ou da Região Cacaueira, em troca da taxação de todos os produtos manufaturados, bens de produção, intermediários e de capital que procuravam viabilizar a modernização conservadora no império e na república do Brasil.

O que trazemos de novo neste artigo é a conceção de que a reprodução das operações portuárias pré-capitalistas no Brasil - simbolizadas pelos trapiches - eram também uma prioridade. Para além da óbvia necessidade de escoar mercadorias e de ampliar, fortalecer e reproduzir essa operação, a sua expansão e fortalecimento, em novas bases materiais, foi uma das metas da política para os portos nacionais.

Fontes

Carta da República dos Estados Unidos do Brazil - Ferrovias, Rios Navegáveis, Colônias, Engenhos Centrais, Linhas Telegráphicas e de Navegação a Vapor (1892), Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Superintendência do Patrimônio da União - Mapoteca 8, Gaveta 6, Prancha 29, Registro 5533, Superintendência do Patrimônio da União, Rio de Janeiro.

Coleção das Leis da República do Brasil, Lei 2.356 de 31 de dezembro de 1910, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.

Coleção Fotográfica de Emydgio Ribeiro (1903-1911), Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.

Finanças: Quadro Sinótico da Receita e Despesa do Brasil (período de 1822 a 1913) (1914), Rio de Janeiro, Tipografia do Ministério da Agricultura.

Proposta e Relatório (1840), Rio de Janeiro, Ministério da Fazenda, Tipografia Nacional.

Proposta e Relatório (1882), Rio de Janeiro, Ministério da Fazenda, Tipografia Nacional.

Relatório (1901), Rio de Janeiro, Ministério de Viação e Obras Públicas, Imprensa Nacional.

CAETANO, A. J. (ed.) (1901), Repertório da Legislação sobre Docas, Portos Marítimos e Terrenos de Marinha (1821-1901), Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.

Landscape of Salvador (1873), HMS Challenger Collections, Natural History Museum, Londres.

FREITAS, J. J. (1849), Memórias Sobre as Alfândegas e Repartições Fiscais do Império: Indicando o que Convém Adotar para a Fiscalização e Arrecadação de Direitos, Rio de Janeiro, Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve.

GALVÃO, M. C. (1869), Melhoramento dos Portos do Brasil, Rio de Janeiro, Tipografia Perseverança.

HAWKSHAW, J. (1875), Melhoramentos dos Portos do Brasil: Relatórios, Rio de Janeiro, Tipografia G. Leuzinger & Filhos.

LISBOA, A. (1922), “Portos do Brasil”. In Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imprensa Nacional.

SABÓIA E SILVA, D. S. (1897), Porto de Belém: Relatório, Rio de Janeiro, Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais.