Introdução

Este estudo cruza dois fenómenos globais tão diferentes que, aparentemente, carecem de quaisquer remotas conexões: a crise pandémica mundial, provocada desde janeiro de 2020 pela dramática disseminação de covid-19, e a progressiva multiplicação, na maior parte dos países de todos os continentes (Global Private Tutoring Market Trajectory & Analycs, 2020-2021, 2022-2026), dos mais variados tipos de “centros de explicação”, que a investigação das últimas duas décadas tem vindo a identificar como shadow education, um conceito a frequentar em português através da “educação-sombra” ou, em termos mais metafóricos, “à sombra da educação formal”. Seja qual for a conceituação proposta, este século tem assistido à proliferação dos mais diferentes espaços privados de apoio educativo a alunos da escolaridade formal não superior em todas as geografias mundiais acompanhando a massificação do ensino, a urbanização e as globalizações. Este apoio pedagógico complementar privado e particular - tutoring em inglês, buxí em chinês, juku em japonês - revela um fenómeno social de grandes repercussões à escala global (Costa et al., 2007), propondo-se oferecer “soluções” para o combate à ansiedade das famílias na procura de serviços de apoio extraescolar que, duplamente, possam acolher os educandos nos seus tempos livres durante o trabalho parental e, sobretudo, os consigam apoiar eficazmente na preparação de exames escolares internos, nacionais e internacionais, assim contribuindo diretamente para a consolidação de aprendizagens formais (Costa, Neto-Mendes e Ventura, 2008) e, indiretamente, para melhorar a posição de pessoas, escolas e mesmo nações nos rankings educativos (Neto-Mendes, Costa e Ventura, 2003) locais, nacionais e internacionais.

A pandemia provocada pelo vírus classificado pela OMS como covid-19 não carece de demoradas evidências para comprovar a sua rápida e dramática globalização com efeitos também devastadores nas escolas e nas sequências de aprendizagem. A complicar ainda mais as possíveis perplexidades das ligações em investigação entre pandemia e “educação-sombra”, este estudo decorreu em Macau, uma Região Administrativa Especial da República Popular da China (RAEM), com 32 km2 de área e cerca de 700.000 habitantes, quando se incluem os milhares de trabalhadores expatriados. Acresce que a pandemia não teve efeitos em Macau semelhantes aos que se têm vindo a acumular na Europa e nas Américas, já que, apesar de terríveis, os números de infetados e mortos são comparativamente menores em África a na Ásia, se descontarmos na primeira o caso da África do Sul e, no grande continente, a Índia e o Irão (Bessa, 2020; Portal Regional da BVS, 2023). Assim, em Macau, registaram-se somente 46 casos de infeções entre 22 de janeiro e 26 de junho, não tendo ocorrido qualquer fatalidade. Apesar destas cifras e das fortes medidas de controlo e restrição tomadas pelo governo, o impacto da pandemia na economia de Macau, centrada nos seus 81 casinos, tem vindo a ser quase aterrador, projetando-se uma das maiores quedas anuais do PIB entre 56-60%, caindo abruptamente dos cerca de 45 biliões de dólares (US$) de 2019, na altura gerando o PIB per capita mais elevado do mundo.

Foi ainda num ambiente marcado pelo aparecimento dos três primeiros casos de infeções por covid-19 que, a 26 de janeiro, o governo decidiu o fecho das escolas, do pré-primário ao universitário, situação que se prolongou com pequenas exceções em cursos universitários muito específicos até ao período entre 4 maio e 1 de junho. Logo, o ensino superior deixou completamente de ter aulas presenciais até praticamente ao final do segundo semestre letivo, o mesmo acontecendo com o ensino infantil e os primeiros anos do ciclo primário, tendo as aulas sido recuperadas apenas desde 11 de maio para o conjunto do ciclo secundário. A resposta das diferentes escolas ao encerramento e cancelamento de todas as atividades letivas presenciais, incluindo universidades e politécnicos, encontra-se largamente por estudar com rigor e com as necessárias ferramentas transdisciplinares, conquanto se tenha verificado uma rápida generalização de “aulas online”, muito pouco coordenadas e assentando no voluntarismo pessoal dos docentes, mobilizando geralmente a mais evidente plataforma Zoom, algumas oferecendo sessões “ao vivo”, muitas outras reproduzindo gravações, vídeos e exercícios de duvidosa proveniência e qualidade. A dimensão curricular e a diversidade pedagógica foram-se perdendo depressa, em poucas semanas, pelo que o impacto destes sistemas virtuais sugere a consequente produção de níveis preocupantes de literacias negativas, nomeadamente retrocesso dos níveis de competência linguística e conceitual, diminuindo também a capacidade cognitiva de organizar, interpretar e resolver problemas, correndo a par com a natural ausência de trabalhos grupais, experimentais e de consolidação prática de aprendizagens em ambiente de sala de aula. A crise pandémica teve, pelo menos, a vantagem de evidenciar que não existem atualmente alternativas virtuais, online, à escola presencial formal e à sua inimitável sociabilidade de aprendizagem.

Os Serviços de Educação do governo permitiram a reabertura dos “centros de explicações” a 2 de março, mais de dois meses antes da autorização para o recomeço das aulas presenciais nos anos mais avançados do ensino secundário. O responsável da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Song, justificava em conferência de imprensa, a 28 de fevereiro, a retoma da atividade dos “centros de explicações e de ensino contínuo” por haver, na sua opinião, “menor concentração nestes espaços e de não ser algo obrigatório, ao contrário da escola”. Acrescentava, em contraste, não adiantar então qualquer previsão para a abertura das instituições educativas porque “a escola envolve muitos estudantes, há muitos cruzamentos. Nos centros de explicações, a capacidade não é assim tão grande […] Se as aulas iniciassem, os alunos tinham de usar transportes públicos e isso pode causar muitos cruzamentos, é diferente dos centros de explicações. Além disso, estudar é obrigatório, ir aos centros de explicações é facultativo” (jornal Tribuna de Macau, 28/02/20, p. 3). Apesar da perplexidade perante estas declarações, é precisamente aqui que se encontra um interessante espaço de investigação para essa quase improvável ligação entre a globalização da pandemia e essa outra anterior continuada multiplicação, com expressão global, dos “centros de explicações” que, neste caso de Macau, parece mobilizar um poder social de tal forma importante ao ponto de anteciparem em meses a reabertura do sistema educativo afetado pela crise pandémica. Como se explica e carateriza este poder das “explicações” verdadeiramente à “sombra” da educação formal?

A expansão em escala global dos “centros e espaços de explicações” ou a inexorável multiplicação da “educação-sombra”

Uma primeira tentativa de resposta geral deve recordar que, nas últimas décadas, o mundo educativo tem assistido à generalização dos apoios escolares privados, vulgo “centros” ou “salas” de explicações, circulando em todos os espaços nacionais como elemento social que pretende agir enquanto facilitador das aprendizagens que ocorrem fora da escola, mas que procura responder às suas exigências e avaliações (Bray, 2009; Bray e Lykins, 2012). Independentemente dos seus vários nomes e formatos, estas atividades de “apoio educativo” externo têm alcançado um grande desenvolvimento em várias partes do mundo, especialmente na Ásia e, sobretudo, no Sudeste Asiático, na China, na Coreia do Sul e no Japão, geografias em que alunos e famílias acreditam na importância social maior da educação, reverenciada como um espaço privilegiado de formação e promoção sociais, o que resulta ainda hoje de vetustas crenças tradicionais, de culturas fortemente familiares e do peso das conceções confucionistas de obediência, disciplina e piedade filial (Kim e Lee, 2010; Liu, 2012). A Coreia do Sul, por exemplo, é um país que destaca grande procura de serviços de explicações, na ordem dos 90% dos alunos do primário e de 80% dos que frequentam o ensino secundário, oferecendo também uma interessante tradição de reflexão sobre as questões relacionadas com o ensino extraescolar (Jang, 2011; Neto-Mendes e Martins, 2014). A mesma percentagem de 80% encontra-se no Japão nos alunos até ao 9.º ano, reduzindo para menos de 20% nos anos complementares do ensino secundário, ainda assim estruturando contingentes e fazendo com que o país tenha hoje uma das mais amplas e lucrativas indústrias de “explicações” do mundo (Entrich, 2018). Os dados existentes para países do Sudeste Asiático sugerem percentagens também entre os 80% na Indonésia e na Malásia, cerca de 60% em Singapura, a rondar os 50% na Tailândia, no Camboja (Dawson, 2010; Entrich, 2018) e no Vietname (Dang, 2007, 2008), mas menos de 40% nas Filipinas (Castro e Guzman, 2010: 43), o que, pelo menos nos últimos cinco países, desafia tanto a exclusividade das explicações culturais centradas na atualização do confucionismo social quanto introduz evidentes dimensões económicas e sociais que obrigam a pesquisas muito mais profundas e multidisciplinares. Daí a necessidade de investigar este fenómeno em Macau, na China continental e em Hong Kong. Na verdade, a imensidão espacial e demográfica da China não mobiliza ainda estudos suficientes para se generalizarem conclusões, conquanto seja clara a grande expansão dos centros de explicações desde finais da década de 1990, sugerindo-se poderem mobilizar até ao 9.º ano 50-55% dos alunos em meios urbanos (Zhang e Bry, 2016: 85-86), mas podendo significativamente chegar a mais de 75% em apoio complementar privado em matemática, do primário ao final do ensino secundário, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas (Wang e Guo, 2018: 93-94). As percentagens especializam-se significativamente em Hong Kong porque existe disponível no território muito mais investigação e, logo, evidências publicadas sobre o tema. Os estudos sugerem que 54% dos estudantes do 9.º ano recorrem a apoios complementares privados, percentagem que se alarga para expressivos 72% no 12.º ano quando se preparam no território os muito exigentes exames de acesso ao ensino superior (Chan e Bray, 2014: 362; Yung, 2020: 1-3). A coleção de investigações que se tem vindo a publicar sobre a indústria de explicações em Hong Kong denuncia ainda um sistema que contribui expressivamente para a desigualdade educativa, sendo mesmo referenciado com o termo forte de opressão, concretizada duplamente quer sobre os estudantes forçados a muitas horas diárias de apoio complementar quer sobre as famílias obrigadas a despender somas importantes em salas de explicações muito caras ou em explicadores privados relativamente menos dispendiosos, nomeadamente quando reúnem ao domicílio vários explicandos (Yung, 2020: 5-13). Pese embora estas desigualdades, as investigações não esclarecem a montante o mais importante: contribuíram os diversos espaços de explicações para alargar diferenças de “classe” nas oportunidades de aprendizagem ou, ao contrário, concorreram para ultrapassar disfunções educativas dos estudantes com mais dificuldades ao longo do percurso da sua escolaridade formal?

As respostas não são fáceis de dar, até porque as organizações e as empresas, os seus tipos e nomes em “educação-sombra”, especialmente no Leste e Sudeste Asiáticos, incluindo Macau, se mostram atualmente polifacetados, senão mesmo criativos: espaços de apoio e educação complementar que se chamam “institutos”, “centros”, “associações” ou até “fundações” convivem com explicadores ao domicílio, mais sítios de explicação baseados na Internet, programas de aprendizagem por subscrição ou simples salas de explicações para depois da escola. A excessiva dependência diária, por várias horas, de qualquer destes tipos de espaços de explicações parece acumular vários sentidos sociais e culturais negativos que muitas investigações em diferentes países têm vindo a destacar: a frequência quotidiana das “explicações” retira estudantes em idade infantil e juvenil do tempo do lazer fora da escola, limitando o convívio social e as formas grupais de sociabilidade (Bray, 2009: 13); contribui generalizadamente, de facto, comprovadamente, para agudizar diferenças sociais e económicas como fatores contextuais de aprendizagens (Bray, 1999, 2009, 2011; Heyneman, 2010: 183-188); afasta os jovens de fundamental socialização, dos jogos, das brincadeiras, na participação em atividades performativas comunitárias; afasta quase radicalmente este estamento de estudantes de práticas e atividades desportivas salutares regulares, especialmente ao ar livre. Apesar de o apoio pedagógico complementar privado poder potencialmente ajudar crianças e jovens com desvantagens de aprendizagem, a verdade é que a tendência global das últimas décadas em estreita ligação à massificação da escola fez-se no sentido da industrialização, comercialização e mercantilização da “educação-sombra”: trata-se cada vez mais de “mercadoria” seguindo as muitas oportunidades da ampliação do “mercado” da educação e muito menos de ajuda pedagógica desinteressada, voluntária, séria, independente do seu valor comercial (Neto-Mendes et al., 2007).

O caso social singular de Macau: o predomínio da educação privada associativa e empresarial

Os regimes políticos de Macau e Hong Kong decorrem das negociações mantidas entre a China e as antigas potências administrantes dos territórios, respetivamente Portugal e o Reino Unido, mais o contexto da política “um país, dois sistemas” que se tornou o contexto para a produção das Leis Básicas de duas regiões com profunda autonomia política e jurídica, economias capitalistas, moeda própria, sistema financeiro e sistema fiscal independentes e até sistema de vistos mesmo para os visitantes chineses oriundos do continente. Os estatutos das duas regiões administrativas especiais consagraram uma autonomia que era também dádiva da primeira década da política de reformas e abertura da China. Com efeito, em 1978, quando Deng Xiaoping e o Partido Comunista Chinês iniciaram a política de abertura, de reformas económicas e imaginaram um amplo processo de crescimento económico assentando na multiplicação de indústrias manufatureiras visando a exportação para o mercado mundial de produtos primários competitivos, nesse período não existiam nem capitais nem divisas estrangeiras em volume suficiente para estribar os novos projetos económicos. Grande parte do capital que, praticamente até 1989, financiou a primeira década de reformas económicas e crescimento industrial da China veio de Hong Kong, de Macau, de Taiwan (sobretudo via Macau) e dos chamados chineses ultramarinos no Sudeste Asiático, especialmente de Singapura e da Malásia. Estes investimentos acompanharam os próprios processos de negociações da retrocessão da soberania de Macau e Hong Kong para a China, logo consagrando o poder, autonomia e especificidade dos capitais, grandes capitalistas e empresas dos dois territórios. Concretizada a retrocessão, estes setores e os seus líderes passaram a dominar grande parte das assembleias legislativas e da governação de Hong Kong e Macau, naturalmente a par com os seus principais movimentos económicos, do imobiliário aos processos de intermediação comercial.

Ainda assim, Macau é muito mais singular do que Hong Kong. Exibe naturalmente essa demorada história de fixação portuguesa na península e ilhas adjacentes por mais de 450 anos, produzindo na longa duração um enclave luso-chinês único, uma espécie de Janus combinando tradições e influência culturais verdadeiramente do Ocidente e do Oriente, mais funções de plataforma comercial da China, tolerado espaço de exílio para os mais diferentes refugiados políticos e económicos, sendo ainda cidade fundamental na troca de conhecimentos científicos e culturais. Na verdade, pela via de Macau recebeu a China, entre finais do século XVI e inícios do século XIX, a revolução científica europeia, instrumentação científica e cientistas tanto como vacinas, tecnologias ou as mais diversas ideias e conhecimentos. Estas memórias não se vazam apenas em património histórico e cultural, mas incluem também a consagração política, quase constitucional, deste legado: o português é língua oficial da RAEM juntamente com o mandarim, parte importante do sistema jurídico tem ainda largo fundamento no direito vindo de Portugal, o que acontece também com as normas de engenharia, regulamentos de arquitetura e muitos outros setores. Por isso, em 2011, o 12.º Plano Quinquenal da República Popular da China comprometia-se, no que a Macau dizia respeito, a concorrer, entre outras ambições, para a “formação acelerada da Plataforma de Serviços de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Todos os três anos, a RAEM tem sido convidada a funcionar mesmo como plataforma de serviços para o desenvolvimento, qualificação e especialização das relações económicas presentes e que se querem com futuro entre a China e os países de língua oficial portuguesa. Em rigor, com a instalação em Macau, em 2003, do Fórum para as Relações Económicas e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, mecanismo de cooperação em que estão oficialmente representados por delegados os oito países de língua oficial portuguesa, mais a China e a RAEM, o território recebeu um presente que não se encontra em Hong Kong ou em qualquer outra grande província da China, Xangai e Cantão incluídas: Macau é largamente ator de diplomacia e relações internacionais com os países de língua portuguesa quando as leis básicas das duas regiões administrativas acordaram em entregar ao governo central, em Pequim, o controlo e desenho das suas relações externas.

É preciso sublinhar que esta definição funcional de Macau pela governação da China como, duplamente, centro de lazer mundial e plataforma para os países lusófonos tem impacto geral na sociedade e políticas locais, incluindo naturalmente o sistema educativo apesar de esmagadoramente dominado por escolas privadas. Na verdade, os mais diversos cursos de turismo proliferam não apenas pelo ensino superior, chegando também às escolas secundárias, ao mesmo tempo que o governo tem vindo a tentar ampliar o ensino do português, a tradução chinês-português, abrindo mesmo novas escolas luso-chinesas para tentar reforçar o bilinguismo que é condição maior da entrega a Macau desse papel de plataforma entre a China e os países de língua oficial portuguesa. Acrescente-se ainda a estes fatores políticos gerais, o panorama muito peculiar do ensino superior no território: entre as dez instituições universitárias e politécnicas, seis privadas, nenhuma oferece cursos em Ciências, Matemáticas, Medicinas e todos os principais domínios científicos primários. Algumas instituições, como a Universidade de Macau, chegam até às Engenharias, mas os conhecimentos fundamentais das outras ciências básicas não se ensinam pura e simplesmente. Um dos resultados imediatos é a muito particular formação nestas áreas dos professores do ensino elementar e secundário: caso não tenham estudado fora de Macau, sobretudo na China e em Taiwan, não têm formação académica para ensinar ciências e matemática. O que convida a maioria dos docentes nestas condições a reproduzir o sistema ainda dominante nas escolas primárias e secundárias do território escorado no manual, geralmente vindo da China continental, e num sistema de memorização centrado na repetição do texto do manual, depois devidamente controlado por testes recorrentes.

O estudante de pós-graduação que quisesse investigar o tema das salas e serviços de explicações privados em Macau haveria de ter o seu obrigatório capítulo de revisão da literatura mais do que facilitado: não se arrolam, ainda que com esforço e boa-vontade, mais do que três curtos títulos. Em 2008, financiado pelo governo de Macau, foi publicado em chinês um relatório intitulado Shadow Education and Related Services in Macao. The Phenomenon and Its Impact, divulgando os resultados de investigação coordenada por Esther Sui-chu Ho, da Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong, informando sobre a situação do sistema privado de explicações na RAEM para se concentrar na produção legislativa produzida desde 1990 (Ho e Kwong, 2008). Na sequência deste texto, descobre-se também, em 2014,o artigo editado em inglês sobre “Private supplementary tutoring in Macao: past, present and the future”, co-autoria de Titus Siu Pang Li, da Faculdade de Educação holandesa Vrij University de Amesterdão, e de Ben Cheong Choi, da Association of Childhood Education (Hong Kong e Macau), estudo novamente debruçado sobre as produções legislativas passadas, presentes e propostas futuras para a regulação do setor (Li e Choi, 2014: 505-517). Fica, assim, enquanto trabalho verdadeiramente em pesquisa primária, o artigo, mais recente, de Vivien Chan, investigadora também da Universidade de Hong Kong, inquirindo sobre os apoios complementares em explicações de inglês para alunos do terceiro ano do secundário, estudo interpretando os resultados de questionários e entrevistas de 145 estudantes (Chan, 2019: 44-63).

A paisagem urbana típica de Macau exibe escolas em grandes edifícios , geralmente contíguos às principais avenidas públicas, logo se descobrindo na sua proximidade não uma, mas várias “salas de explicações” e “apoio pedagógico”: algumas são centros para alunos infantis e do ensino primário; outras são frequentadas por estudantes dos primeiros anos do ensino secundário; outras ainda recebem os alunos do complementar; e ainda os espaços especializados na preparação de exames, em especial dos exames de acesso ao ensino superior, tanto em Macau como em Taiwan e na China continental, os dois principais destinos de cerca de 40% dos alunos que terminam a escolaridade secundária em escolas da RAEM (Almeida, 2016).

A economia da RAEM assenta nas indústrias do jogo e seus serviços de hospitalidade, pelo que entre casinos, hotéis, restaurantes e espaços de entretenimento se encontravam no censo de 2017 cerca de 80.400 trabalhadores, 21% da mão de obra ativa que chegava então a 391.464 pessoas, das quais 102.583 estavam casadas e 110.516 tinham filhos em idade escolar, encontrando-se ambos os pais a trabalhar. Mais ainda, entre os “trabalhadores do jogo”, como são conhecidos, 68.200 trabalhavam em regime de turnos (DSEC, 2017). No ano seguinte, no final do quarto trimestre de 2018, 85% dos empregados do ramo de atividade económica do jogo mais 25% noutros setores totalizavam 140.801 pessoas a trabalhar em regime de turnos, mais de 37% da população então empregada (DSEC, 2019). A maior parte destes turnos, sobretudo nas indústrias do jogo, mas também em várias áreas de armazenamento, transporte, manutenção e retalho, fazia-se (e faz-se) em períodos noturnos e matinais, obrigando os pais a manter os filhos ocupados, sob vigilância, e a fazer os trabalhos de casa diários, geralmente muito extensos, em “salas de explicações” ou de “receção de alunos”, os dois tipos de espaços mais comuns em Macau. Escusado será dizer que os pais mobilizados nestes sistemas de turnos acompanham mal os processos de aprendizagem escolar dos seus filhos, logo confiando nas “explicações” para os ajudar em estudo, exercícios e avaliações escolares.

Estes centros de explicações, entendidos como fornecedores de ensino complementar não formal, são, acima de tudo, promotores de um processo de aprendizagem social que, centrado no aprendente ou explicando, vai reunindo atividades que ocorrem fora do sistema de ensino formal, mas que procuram prioritariamente responder aos seus desafios curriculares, trabalhos de casa quotidianos, testes e exames recorrentes (Neto-Mendes e Martins, 2014). Decorrente, assim, do cruzamento entre as diferentes dificuldades de aprendizagem dos alunos e os imperativos socioprofissionais dos seus encarregados de educação - a trabalhar por turnos, com jornadas superiores a 8 horas, mobilizados para pequenos comércios e retalhos familiares abertos 24 horas por dia, ou mesmo a trabalhar fora de Macau - gera-se imediata e continuadamente esse espaço social, absolutamente utilitário tanto como vital, dos centros, salas ou “institutos” de explicações e apoio pedagógico enquanto consequência, mais do que resposta educativa, ao ritmo do desenvolvimento económico acelerado e da divisão urbana do trabalho. Em continuação, mesmo quando os alunos chegam aos anos finais do ensino secundário, preparando o ingresso no ensino superior, mesmo assim prevalece o andamento diário em direção às “explicações”, visto que, generalizadamente, pais e estudantes encontram na “educação-sombra” esse fundamental “recurso que potencializa o sucesso nos exames e o ingresso numa formação escolar de prestígio” (Neto-Mendes, 2008).

Em 2003, o primeiro governo da RAEM introduziu o tema das “salas de explicações” nas Linhas de Ação Governativas anuais (LAG, 2003).

E em 2016, os espaços privados da “educação-sombra” haviam-se multiplicado às centenas para passarem a fazer definitivamente parte integrante da paisagem e circulação urbanas, muitas vezes sediados em espaços modernos e sofisticados contrastando com vetustas “salas de explicações” obrigadas a reinventarem-se para responderem às novas pressões do mercado. Por isso, uma consulta pública deu ao governo os argumentos sociais para passar não apenas a continuar a reconhecer e licenciar legalmente os espaços de explicações, mas a conceder-lhes também apoios financeiros (DSEJ, 2016).

Elogiadas, apoiadas e subsidiadas pelo governo da RAEM, recentemente, em resposta a uma interpelação escrita de 23 de novembro de 2018 questionando os moldes de funcionamento dos “centros de explicações”, da autoria do deputado da Assembleia Legislativa, Lam Lon Wai - vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau e subdiretor da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários -, o esclarecimento oficial renovou o reconhecimento desse setor educativo complementar, porque o governo “tem dado uma enorme atenção à saúde física e mental e à segurança dos alunos, pelo que atribui grande importância ao ambiente de aprendizagem nas salas de aulas e de aprendizagem complementar nos tempos livres” (DSEJ, 2018).

A proliferação da “educação-sombra” em Macau

Apesar de se desconhecer a extensão do número de explicadores privados, individuais e grupais, ao domicílio ou em visitas, os 558 centros de explicações licenciados não são, ainda assim, suficientes para esclarecer claramente a dimensão real da frequência da “educação-sombra” pelos alunos do ensino não superior de Macau. A única estimativa disponível recua para o estudo-relatório de 2008, sugerindo que cerca de 40% dos alunos do ensino não superior de Macau frequentavam os centros de apoio pedagógico complementar para concluírem os seus trabalhos de casa, e cerca de 20% devido a pressões sentidas com a necessidade de se prepararem para os exames internos ou internacionais (Ho e Kwong, 2008). Em 12 anos, estas sugestões estatísticas podem ter duplicado tanto como o crescimento económico acelerado, as muitas exigências do mercado de trabalho ou, mais especialmente, devido à criação, desde 2017, do “exame unificado de acesso” às quatro principais instituições do ensino superior de Macau: a Universidade de Macau (UMAC), a Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), o Instituto Politécnico de Macau (IPM) e o Instituto de Formação Turística (IFT) (DSES, 2020: https://www.dses.gov.mo/pt/info/unification).

O governo através da DSEJ continua a certificar e subsidiar os espaços de explicações, praticamente seguindo a ordem legislativa anterior datada ainda, como se viu, de 1998, sem cuidar de fiscalizar as habilitações académicas necessárias do pessoal de apoio pedagógico.

Uma indústria que tem crescido vertiginosamente na RAEM na última década, mobilizando a mentalidade social de uma população maioritariamente chinesa, detentora de expetativas familiares de sucesso académico dos seus educandos, o que as investigações em ciências sociais e em economia caraterizam como o “imperativo chinês”, um dos fatores que mais influencia a motivação dos estudantes em cumprir qualificadamente a escolaridade enquanto instrumento fundamental de promoção social (Chen, Warden e Chang, 2005: 609).

Muitos pais de Macau valorizam uma educação tradicional, factual, assentando em testes, exames e muitos trabalhos de casa, estando preparados para pagar somas significativas à indústria privada das explicações para complementar e compensar um ensino muito limitado à memorização, motivações que alimentam ainda mais os muitos centros de apoio pedagógico (Morrison, 2005). Ao não contemplar exames finais padronizados ou externos, suscetíveis de facultar uma referência sobre a qualidade das escolas e das aprendizagens dos alunos no sistema de ensino de Macau (Bray e Koo, 2014), a pressão dos pais sobre os seus educandos tende a transferir-se para as “explicações”, de modo a prepararem-se com “sucesso” exames internos ou, circunstancialmente, internacionais, como ocorre com os exames trianuais do PISA com os seus rankings globais. A maioria dos alunos recebia, por isso, apoios nas disciplinas de matemática, ciências e inglês, somando à dura preparação de testes e exames recorrentes nas escolas privadas as pressões dos explicadores que utilizam frequentemente princípios que parecem ainda saídos da vetusta ideologia dos exames imperiais da China Ming e Qing: “teste de vida ou morte” “uma vez reprovados, perdidos para sempre” (Macau Daily News, 2016).

Um sistema, afinal, ainda muito tradicional, que um professor primário de meia idade descrevia confessadamente em 2019 com estas cores arcanas:

Esqueci tudo o que aprendi na escola e nas explicações, mas permitiu que concluísse os estudos. Fazíamos testes dos anos anteriores, da mesma escola e do mesmo período, todos os dias, das 17h00 às 20h00, de segunda a sábado. Se tínhamos boa nota, podíamos ir para casa e no dia seguinte passávamos ao próximo capítulo. Os que não tinham, repetiam até à exaustão. Tendo em conta a exigência e o estilo de ensino, que se limita a valorizar as notas dos testes e exames, o ensino aqui não presta. Já fui professor primário em duas escolas, os professores mais novos fazem um esforço para mudar o método, mas o sistema não permite. Diminuiu a matéria que os estudantes têm de memorizar, assim como os trabalhos de casa. Mas mesmo assim o sistema continua muito mal. [Daniel Chow, professor, ao jornal semanal Plataforma, 25/01/2019]

Breve enquadramento metodológico e principais resultados

O nosso trabalho de investigação trata, em seguida, de contribuir para destacar a importância crescente da “educação-sombra” na sociedade de Macau, procurando sobretudo sugerir metodologias de pesquisa. Sendo reconhecido e especialmente difícil penetrar com instrumentos de investigação nas escolas privadas de ensino não superior de Macau, muito mais complicado se mostra qualquer tentativa de inquérito científico dirigido diretamente a esse mais de meio milhar de “centros de explicações” com os seus sucedâneos em explicadores de e ao domicílio. Em rigor, estes diferentes espaços privados de explicações são empresas particularmente opacas e nem sempre fáceis de identificar nas suas ligações a escolas, associações, empresários e aos mais diversos grupos económicos de interesses. Tirando alguns centros mais especializados no ensino de inglês, alguns com ligações a empresas multinacionais - como o English for Asia (https://macauenglish.com) -, geralmente dispondo de bons websites e um mínimo de arranjos programáticos, a esmagadora maioria dos centros de explicações não apresenta organização clara, métodos pedagógicos ou planos didáticos, não se conseguindo também recolher relatórios de atividades e contas que, simplesmente, não são conhecidos. É difícil chegar aos responsáveis por estes espaços - acreditando que os há… - e ingrata a tarefa de questionar, o que imediatamente gera desconfianças inultrapassáveis.

No que respeita à recolha de dados, os procedimentos metodológicos adotados, a par de um inquérito de tipo fechado (caraterístico de abordagens quantitativas), recorremos também a entrevistas e observações (caraterísticas de abordagens qualitativas). A tipologia apresentada por Constas (1998) pareceu-nos ser útil para esta metodologia de investigação, construída com base na interação de três dimensões - política, metodológica e representacional. A dimensão política do inquérito está presente quando se investigam e incorporam (como adquiridas), num determinado estudo, questões de natureza política e quando se analisa e se questiona o efeito que as relações de poder podem ter na investigação. A dimensão metodológica do inquérito refere-se às estratégias relacionadas com os procedimentos de recolha de dados e com as técnicas de argumentação. A dimensão representacional diz respeito à natureza do discurso académico (estilo de escrita, léxico e organização do discurso).

Organizámos, a partir de 9 de janeiro de 2020, um programa de inquérito que começou por definir a população-alvo: estudantes do ensino superior de Macau que, residentes permanentes no território, haviam feito toda a sua escolaridade secundária e complementar em escolas privadas de ensino não superior, depois realizando exames de acesso a instituições universitárias e politécnicas. A cronologia da organização e posterior recolha de inquéritos teve a significativa especialização de se confrontar com os impactos educativos da pandemia, pelo que a maior parte das respostas validadas foi realizada já com todas as instituições educativas do território fechadas.

Apesar da frequência cada vez mais maioritária das instituições universitárias e politécnicas de Macau por estudantes da China continental, assim sem residência em Macau, conseguiu-se chegar a uma população a inquirir de 90 aluno(a)s. Todos preenchiam os critérios definidos de possuírem bilhete de identidade de residentes permanentes na RAEM e de terem realizado completa e continuadamente a sua escolaridade secundária e complementar em escola privada do território, encontrando-se atualmente a estudar ativamente numa instituição oficial de ensino superior local. Foi distribuído um inquérito online aberto a todos estes 90 estudantes, dividindo-se em três apartados complementares: um primeiro andamento de questões interrogava os inquiridos sobre as “razões” principais da frequência de salas de explicações; uma segunda bateria de perguntas indagava sobre “perceções” dessa frequência face à escolaridade formal; por fim, uma terceira parte opcional solicitava os respondentes a esclarecer, se o soubessem, a propina ou pagamento dirigido ao centro de explicações.

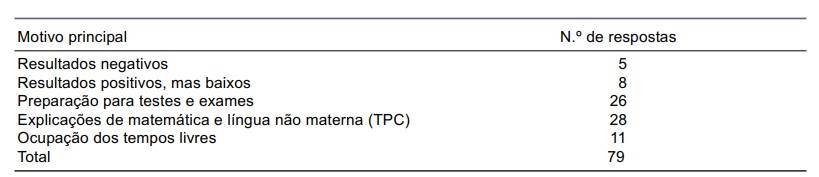

Do conjunto de 90 inquéritos online distribuídos e explicados individualmente recebeu-se um total de 78 respostas escritas que, depois de organizadas e analisadas, foram devidamente validadas (87%). Os 12 estudantes que decidiram não responder ao inquérito fizeram-no por não terem frequentado regularmente “centros de explicações”, mas também por completo desinteresse pelo tema ou dificuldade em escrever respostas pessoais às perguntas solicitadas. Assim, ao primeiro apartado em inquérito, perguntando “qual a razão principal que o/a impeliu a frequentar regularmente explicações pagas em centro/sala ou em explicador privado”, as 78 respostas recebidas apresentam a distribuição que segue no quadro 1.

Quadro 1 Razão principal para a frequência de “explicações”

Fonte: Estatísticas Demográficas 2017, Centro de Documentação e Difusão de Informação da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), do Governo de Macau.

Repare-se nesta distribuição de respostas que um número significativamente baixo de inquiridos recorreu aos centros de explicações para contrariar o que se poderia designar como “insucesso escolar” (5), o que se comprova ainda pela quantidade também pouco expressiva dos inquiridos procurando apoio extraescolar por terem obtido resultados “baixos” nas avaliações formais escolares, apenas 8 (10%). As expressões quantitativas aumentam para três vezes mais para os/as aluno(a)s que justificaram o recurso regular às explicações para se prepararem para testes e exames (26 ou 33%) ou para encontrarem apoio para a aprendizagem das disciplinas de matemática e de língua não materna (28 ou 36%). Sobra ainda, entre as distribuições mais e menos estatisticamente relevantes, uma espécie de causa intermédia invocada por 11 respondentes (14%), esclarecendo terem frequentado com assiduidade “salas de explicações” para ocuparem os seus tempos livres. Numa palavra, 69% dos inquiridos frequentaram regularmente espaços de explicação de Macau durante o período da sua escolaridade secundária e complementar obrigatória para preparar exames e testes, mais ainda para recuperar de dificuldades e disfunções na aprendizagem nos domínios da matemática e da língua não materna, o que neste universo quer principalmente dizer o inglês falado e escrito.

A seguir, o nosso inquérito procurava inventariar a possível coleção de eventuais “vantagens” que, face aos constrangimentos da escolaridade formal, mobilizou os/as estudantes a frequentar com regularidade “centros de explicação” ou “explicadores” privados e, evidentemente, pagos. Certamente sem completa surpresa, as respostas validadas de todos os 78 respondentes (100%), sem exceções, deixaram de produzir uma tabela com várias razões para unanimemente destacarem sempre o mesmo fator, pese embora respondido com algumas naturais diferenças de expressão escrita: a totalidade das respostas repetiu a conhecida impossibilidade de se levantar questões e pedir esclarecimentos durante as aulas da escolaridade formal por imperar sempre algum tipo de constrangimento em relação à autoridade dos docentes, os quais não dispunham de tempo suficiente “para ler os manuais” ou os powerpoints (na verdade, um texto projetado), assim não restando espaço letivo para atender e resolver dúvidas pessoais dos alunos. Daí decorria imediatamente a necessidade imperativa de frequentar “salas de explicações” ou um “explicador” privado capazes de esclarecer com tempo as questões e dificuldades experimentadas diariamente pelos alunos transformados regularmente em explicandos. Uma das respondentes ao inquérito que autorizou a divulgação das suas réplicas resume com clareza e objetividade essas opções estatisticamente maioritárias pela frequência regular, quase intensa, da “explicação”, escrevendo que

Principalmente queria melhorar a nota de matemática. As aulas eram individuais, cerca de 16 horas por mês. Precisava de aulas individuais porque considerava a matemática uma disciplina muito difícil. [Sandra]

Apenas uma pequena percentagem dos 78 inquiridos adiantaram valores de propinas e mensalidades pagas aos centros de explicações . Estas propinas e pagamentos são assumidos pelos pais e encarregados de educação, pelo que muitos dos explicandos ignoram o custo destes apoios extraescolares. Os inquiridos que estudaram em escolas chinesas privadas adiantaram terem frequentado centros de explicações entre 20 a 28 horas semanais, de segunda-feira a sábado, 3 a 4 horas diárias, contra uma prestação pecuniária mensal de 5.000,00 patacas (550 euros). Em complemento mais especializado, alguns dos alunos que haviam feito a escolaridade secundária obrigatória na Escola Portuguesa de Macau destacaram a sua frequência regular de explicadores particulares - por vezes professores ou ex-professores da própria escola - a quem pagavam entre 300,00 a 500,00 patacas por hora, recebendo geralmente cerca de 6 horas semanais ou mais de explicações de português e matemática. Trata-se de montantes pecuniários bastante elevados, mesmo para os padrões económico-sociais de Macau, rondando uma média mensal muito expressiva e onerosa entre as 5.000 a 12.000 patacas (mais de mil euros) por estudante, valor que normalmente duplica em função da família nuclear dominante de dois filhos. Estamos perante um grande negócio para o setor educacional não formal privado, que toma mesmo a forma de uma outra indústria educativa, verdadeiramente uma indústria à sombra da educação escolar formal, empregando milhares de docentes, pessoal não docente, motoristas, seguranças, empregados de limpeza, cozinheiros, eletricistas, canalizadores e vário outro pessoal de manutenção em geral. A expressão quantitativa rigorosa deste peculiar mercado de trabalho é muito difícil de apurar e mesmo de estimar, tendo em vista a estreita comunicação destes diferentes trabalhadores com escolas formais, associações, empresas e intermediários instalados para ficar e continuar neste lucrativo campo cultivado pelas “explicações” à sombra também das patacas pingues de Macau.

Cruzando este inquérito online com outros dados muito mais dispersos e circunstanciais que fomos sistematicamente inventariando e, depois, recolhendo nos media de Macau publicados em chinês, português e inglês, parece ainda possível encontrar alguns outros sentidos e as mesmas confirmações para a grande frequência dos espaços de explicações pelos aluno(a)s do ensino não superior de Macau. Assim, sempre que se cruza o fenómeno com as estruturas assinaladas do mercado de trabalho geral do território, muito marcado, como se sublinhou, pelos turnos e jornadas intensas, os esclarecimentos que se descobrem entre pais e encarregados de educação imediatamente destacam a frequência de “salas de explicações” como local absolutamente necessário para “depositar” filhos e filhas que por esses espaços recebem, para além de apoio educativo, também alimentação, cuidados e transporte:

Vivíamos muito longe da escola. Não tínhamos tempo para os ir buscar e voltar para casa, por isso decidimos inscrevê-los no “Centro Tong Vui Trust”. Os tutores vão buscá-los ao meio-dia, dão-lhes almoço e depois levam-nos a casa ao final do dia. Pagamos MOP$ 8.000,00 mensais por cada filho. [Sra. Lee, ao jornal semanal Plataforma, 25/01/2019]

Apesar desta quase incontornável necessidade funcional diária, muitos outros pais e encarregados de educação que frequentaram as diferentes escolas não superiores de Macau gostariam de poder colocar os seus filhos em Hong Kong ou em Taiwan a estudar. É entendido pela comunidade local que o ensino superior de Hong-Kong tem melhor qualidade que os de Taiwan ou de Macau. Os pais e encarregados de educação dos jovens de Macau, por falta de condições económicas resignam-se a entregar os seus educandos às instituições de ensino locais e, em vários casos, aos mesmos centros de explicações que eles próprios frequentaram e de cuja educação geralmente não gostaram. Por isso, alguns pais que manifestam as suas opiniões à comunicação social normalmente sublinham a direta causalidade entre uma escola formal centrada na memorização, testes e exames recorrentes e a quase compulsória necessidade de procurar nas explicações um mínimo de remédio para responder às pressões deste modelo:

Não gosto do sistema de ensino e de exames de Macau, mas tenho de me resignar […] quero garantir que têm boas notas para que passem sempre de ano. O ensino, assente numa avaliação monopolizada pelas notas dos testes e exames contribui para o aumento das salas de explicações. Os espaços tornaram-se populares porque se generalizou a ideia de que eram determinantes no sucesso escolar dos alunos. [Sra. Eva Choi, ao jornal semanal Plataforma, 25/01/2019]

Os raros diretores e responsáveis das escolas privadas de ensino não superior de Macau que têm uma consciência profissional e pedagógica suficientemente apurada para se pronunciarem com rigor educativo sobre a enorme proliferação dos espaços de explicações parecem adiantar perspetivas muito mais críticas. Assim se confirma nas declarações que o diretor da Escola Vonk Kuoc Ieng adiantou com crítica sinceridade ao único jornal bilingue, chinês-português, em semanal circulação no território:

O objetivo dos centros de explicações é muito claro: as notas. Não é bom. Os miúdos têm demasiado trabalho. Prejudica o rendimento na escola. A criança deixa de ter energia para estar concentrada, e começa a sentir-se pressionada e esgotada. [M. Choi, diretor da Escola Vong Kuoc Ieng, ao jornal semanal Plataforma, 25/01/2019]

Ainda mais raro é poder recuperar-se declarações feitas a meios de comunicação locais por responsáveis de “centros de explicações”. No geral, não apenas se inibem de prestar informações públicas, como também, na maioria dos casos, nem sequer se consegue apurar quem realmente são. Afiguram-se, por isso, interessantes, não pela sua novidade documental, mas antes pela sua quase singularidade, as breves declarações que o fundador e proprietário do Scholar Education Group prestou também em 2019 ao mesmo semanário bilingue, explicando na altura que:

Hoje é praticamente impossível que ambos os pais não precisem de trabalhar. Uma parte dos pais dos alunos que temos aqui trabalham por turnos nos casinos. Ajudamos os menores a fazer os trabalhos de casa. O centro é um espaço de apoio escolar, mas também cuida das crianças. Muitos dos jovens vêm para o centro de segunda a sábado. [P. Alvin, fundador do Scholars Education Group, ao jornal semanal Plataforma, 25/01/2019]

Ainda assim, as salas de explicações locais adaptaram-se bem mais rapidamente ao impacto económico da crise pandémica: atingida a rede económica das pequenas e médias empresas do retalho, da restauração e do turismo, os diferentes centros de apoio educativo abriram imediatamente desde o princípio de março para acolher e ajudar muitos estudantes sem escola a cujos pais e encarregados de educação passaram a permitir pagamentos através do “cartão de consumo”. Trata-se verdadeiramente da única novidade e ajuda governamental direta a famílias e pequenos comércios feita através da emissão de um cartão eletrónico no valor, numa primeira fase, de 3000 patacas, despendidas no limite de 300 patacas diárias até finais de agosto, depois seguido, mais recentemente, por novo carregamento do mesmo cartão de consumo, mais generosamente com 5000 patacas a consumir até aos finais de dezembro de 2020. Um subsídio que foi distribuído a todos os residentes permanentes, incluindo naturalmente crianças. Numa família nuclear normal de quatro membros, estes apoios chegavam a 12.000 patacas até agosto e a 20.000 até finais de dezembro. Os centros de explicação souberam receber as máquinas eletrónicas para leitura destes cartões, deles descontando as percentagens diárias nos limites estipuladas pelo governo. Contrastando com muitas lojas comerciais, pequenos restaurantes, agências de viagens e outras pequenas e médias empresas que desapareceram, provavelmente sem retorno, com a crise pandémica de covid-19, não consta nem se anunciou o encerramento de qualquer espaço de explicações e apoio educativo. Uma indústria, assim, próspera mesmo em período com os piores “ventos e tempestades”.

Perspetivas finais de investigação

Recupere-se, a fechar, a conexão inicial que, afigurando-se distante e remota, mobilizou este estudo, ao cruzar a crise resultante da pandemia a um processo que já vinha de trás e que resultou na proliferação de “centros de explicação” em Macau nas últimas duas décadas. Normalmente, a ligação entre dois fenómenos absolutamente distintos só poderia fazer-se convocando a noção de globalização que comparece em muitos dos estudos que se têm vindo a publicar em diferentes geografias nacionais sobre o enorme desenvolvimento da “educação-sombra”. Na verdade, o comportamento dos espaços de “explicações” de Macau durante a crise pandémica destaca claramente a localização e não a globalização. A maior parte destes espaços privados foi mesmo incapaz de evoluir no sentido das soluções “globais” online, antes pressionando política e socialmente para um rápido regresso à sua atividade de “explicações” habitual. Ao contrário também das pequenas e médias empresas do retalho, da restauração ou das agências de viagem profundamente dependentes dos turistas e visitantes oriundos sobretudo da China continental que deixaram de vir a Macau, encerrando muitos destes negócios, o mercado das explicações foi afetado apenas durante um mês e meio de medidas de confinamento mais duras, logo recuperando os volumes de movimento comercial precisamente porque os seus explicandos-consumidores são estudantes locais. Numa palavra, a localização comercial sobrepôs-se às disfunções dos negócios muito expostos à globalização. O caso de Macau deveria, por isso, cruzar-se com outros case study noutras geografias nacionais para especializar a teoria neste domínio: o mercado das explicações tem uma expressão em escala global, mas nesta região é uma “mercadoria” local, com caraterísticas muito próprias, hostil a algumas futuras formas de transnacionalização da educação não superior, dos curricula às avaliações, hostil também a algumas modalidades de globalização dos sistemas educativos de aprendizagem.

Com efeito, o nosso estudo desvenda quanto os estudantes do ensino não superior de Macau são empurrados para recorrerem regularmente aos centros de explicações por um sistema de ensino não superior ainda muito tradicional, factual e positivista, orbitando o manual, a memorização, testes e exames recorrentes. São, ademais, socialmente obrigados a marchar diariamente depois do fim das aulas escolares em direção às “salas de explicações”, porque os seus pais e encarregados de educação trabalham por turnos nos casinos e afins, cumprem jornadas intensivas de trabalho, mantêm pequenos comércios abertos todo o dia ou labutam nas áreas da intermediação e do transporte, não tendo tempo disponível útil para dedicar aos problemas de escolaridade dos seus educandos, assim entregues ao cuidado geral dos centros de apoio extraletivos. Adensa ainda mais o poder social das “explicações” a mentalidade cultural dominante entre as famílias chinesas de Macau, confiando quase exclusivamente a promoção social futura ao sucesso na escola no presente, muitas vezes entendido enquanto ethos moral filial no sentido tradicional confucionista, assim obrigando filhos e filhas a estudar para retribuir com obediência o sacrifício dos pais e com disciplina os favores da escolaridade e a lição do “mestre”. Seja como for, a indústria da “educação-sombra” é uma realidade incontornável dos sistemas social e educativo de Macau, pelo que deve constituir domínio importante de investigação a escorar em metodologias quantitativas e qualitativas rigorosas capazes de, centradas no inquérito e entrevista sistemáticos aos estudantes, poderem vir no futuro a estudar e interpretar os efeitos dos espaços de explicações no desenvolvimento da moderna educação em aprendizagem de competências e valores que deveria caraterizar as opções educativas das escolas de ensino não superior de Macau.

Este artigo teve como base a tese de doutoramento publicada pela Universidade de Lisboa, com o título “O Programe for International Students Assessment (PISA) enquanto instrumento de regulação das políticas educativas de Macau”.

Fontes e recursos

Consulta Pública (2015), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Decreto-Lei nº 38/98/M, de 7 de Setembro.

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura nº 158/2005. Imprensa Oficial.

Diploma Legislativo nº 947, de 27 de Julho de 1946.

DSEC (2017), Government of Macau Special Administrative Region Statistics and Census Service.

DSEC (2018), Government of Macau Special Administrative Region Statistics and Census Service.

DSEC (2019), Government of Macau Special Administrative Region Statistics and Census Service.

DSEJ (2011), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude de Macau.

DSEJ (2016), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude de Macau.

DSEJ (2018), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude de Macau.

DSEJ (2019), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude de Macau.

Interpelação escrita (2018), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude de Macau.

Jornal Tribuna de Macau (2020).

LAG (2003), Linhas de Acção Governativa. Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Macau Daily News (2016).

Plataforma Macau (25.01.2019).

Portal Regional da BVS (2023), Informação e Conhecimento para a Saúde. Biblioteca Virtual de Saúde.

Businesswire. Global Private Tutoring Market Trajectory & Analycs, 2020-2021 & 2022-2026. ResearchAndMarkets.com, disponível em: https://www.researchandmarkets.com/r/ape7zz (consultado em 16.09.2023).