Introdução

Neste artigo,1 pretendo analisar através da experiência etnográfica junto a diferentes povos tikmũ,ũn, bem como por meio de consulta de documentos históricos, o processo pelo qual esses povos viveram da transformação da mata Atlântica, bioma original das suas terras, em um grande pasto de capim colonião. A proposta é a de tentar olhar para a sobreposição que existe entre essa terra desertificada e um outro território existencial vivido por pessoas tikmũ,ũn, mais conhecidas pelo etnônimo maxakali, através da relação que estabelecem cotidianamente com os yãmĩyxop (coletivos de espíritos cantores).2 Em Ritual e Cosmologia Maxakali: Uma Etnografia sobre a Relação entre os Epíritos-Gaviões e os Humanos, analisei um longo ritual que atualiza a relação entre pessoas tikmũ,ũn e os mõgmõkaxop (povo-espírito-gavião). A partir dessa etnografia, pude perceber uma grande quantidade de cantos que tratavam em especial de trocas de perspectivas entre pessoas tikmũ,ũn e os espíritos gaviões. As mulheres tikmũ,ũn ao longo do rito são vistas como presas em potencial dos espíritos-gaviões. Entretanto, com o desenrolar do rito essa dimensão se inverte, pois assumem o lugar de predadoras, e os espíritos-gaviões o lugar de presas. Argumentei (Campelo 2015) que tal experimentação ocorrida ao longo do rito aponta para uma espécie de “estética perspectivista da predação”. Se no rito pessoas tikmũ,ũn têm essa experiência, como viver uma “estética perspectivista da predação” em uma terra atualmente tomada por gado e capim? Quais imagens emanam da socialidade tikmũ,ũn quando se deparam com as políticas estatais voltadas para seus corpos e para as suas terras?

Na tentativa de adentrar nos meandros dessas questões, o artigo trata dos pormenores da densa malha (Ingold 2015), que envolve diferentes agentes, como: pessoas tikmũ,ũn, yãmĩyxop, gado, capim e os ãyuhuk (não indígenas) apresentando uma tensão entre as políticas voltadas para a terra promovida pelos não indígenas (ãyuhuk) e as formas tikmũ,ũn de estabelecer relação com a terra. Diante desse cenário, observamos que, se por um lado o Estado brasileiro transformou a terra tikmũ,ũn em pasto, por outro há uma outra terra (hãmnõy) tikmũ,ũn que é sacrificial, perspectivista e nômade. Através do sacrifício, da caça e dos yãmĩyxop pessoas tikmũ,ũn fazem a terra devir yãmĩyxop. Podemos perceber então uma sobreposição entre uma terra desertificada e homogênea fruto do agenciamento colonial em contraposição a uma terra múltipla, viva e em expansão, experimentada através da relação de pessoas tikmũ,ũn com os yãmĩyxop. Concomitantemente, sacrifício e predação praticados por pessoas tikmũ,ũn apontam para caminhos outros, que as diferenciam de uma reterritorialização na forma e na estética das políticas do Estado promovidas desde o início do século XX até os dias atuais.

Espero, com isso, olhar para a história do lugar onde hoje habitam pessoas tikmũ,ũn através do sacrifício, da predação e dos yãmĩyxop. Partindo da concepção tikmũ,ũn de que quem canta são os yãmĩyxop e não os humanos, levo adiante tal perspectiva na tentativa de “operar no limite de uma certa linguagem”, como sugere Strathern (1999). Tento trazer para o texto uma dimensão conceitual que sugere que os yãmĩyxop não estão representando algo.3 Inúmeras vezes, quando anunciamos a pergunta “o que cantou um tikmũ,ũn?”, sempre são enfáticos em nos corrigir e dizer “não é tikmũ,ũn, são os yãmĩyxop”. Assim, as/os leitoras/es perceberão que tento equilibrar neste artigo materiais dedicados tanto à história recente tikmũ,ũn quanto ao lugar do sacrifício e da predação na socialidade tikmũ,ũn por meio da relação que travam com os yãmĩyxop. Espero que o leitor compreenda os limites dessa empreitada, que não se propõe a uma análise detida unicamente no tema do sacrifício e da predação e, tampouco, no da história (Campelo 2018 e 2021a). Neste trabalho procuro mostrar um caminho diferente das críticas endereçadas aos trabalhos inspirados na teoria do perspectivismo ameríndio e também daqueles inspirados na proposta da virada ontológica (Ramos 2012; Turner 2009; Bessire e Bond 2014; Oliveira e Quintero 2020). Essas críticas sugerem coincidir abordagens que não levam em consideração os processos históricos, transformacionais, políticos e territoriais das comunidades indígenas. O artigo se inspira e procura levar adiante a proposta de Gow (1991), Vilaça (2000), Kelly (2005) e Sáez (2006), dentre outros, de entender os eventos históricos a partir dos conceitos indígenas pelos quais somos confrontados etnograficamente.

De tal maneira, ao observar historicamente o atravessamento de uma “estética perspectivista da predação” tikmũ,ũn em um território tomado por vacas, bois e capim, o artigo pretende contribuir para ampliar o debate em torno daquilo que Lévi-Strauss (2000) chamou de uma “metafísica da predação”. Um segundo objetivo do artigo consiste em se somar aos esforços de diversos pesquisadores que buscam refletir conceitualmente o que é Terra (Earth) e terra (land) para os povos indígenas (Amoroso, Viegas e Vieira 2015; Iubel e Soares 2017; Lewandowski e Santos 2019) diante dos inúmeros ataques aos direitos à terra dos povos originários no Brasil (Cunha et al. 2017). Aproveitando a pergunta de Danowski e Viveiros de Castro (2014) “se há mundo por vir?”, os grupos tikmũ,ũn que já viram seu mundo acabar há muito tempo, parecem não desistir de estabelecer um vínculo com um mundo que devir yãmĩyxop. Um mundo que encontramos depois da morte, mas que não está alhures, é vivido na T/terra através dos rituais 4 e da circulação de cantos dos yãmĩyxop nos corpos tikmũ,ũn.

Neste sentido, ao final do artigo argumento que a pessoa tikmũ,ũn mobiliza diferentes territórios, através do seu corpo, dos cantos e dos yãmĩyxop. Mas essa “terra” possui uma forma e estética bastante diferentes daquelas dos não indígenas, o que me faz suspeitar que o que está a variar ali é menos uma cultura do que uma natureza na relação entre não indígenas e índios, tal como propuseram Eduardo Viveiros de Castro (1996) e Lima (1996) para o “perspectivismo ameríndio” e o conceito de multinaturalismo. Isso nos permite supor que, se a “perspectiva está no corpo”, a história através do sacrifício e da predação em uma terra tomada por gado e capim ocorre por meio de uma “fisiologia do contato interétnico” aos moldes propostos por Vilaça (2000) através das terras que existem nos corpos tikmũ,ũn e dos não indígenas. Com isso, seguindo por essa linha de raciocínio, argumento que perspectivismo, predação e sacrifício no contexto tikmũ,ũn podem ser vistos tanto por uma dimensão territorial quanto histórica.

Embranquecimento da terra e dos corpos tikmũ,ũn

As questões apresentadas aqui são desdobramentos de uma reflexão iniciada por Berbert e Campelo (2018), onde lançamos um olhar sobre o processo genocida do Estado brasileiro que buscou pacificar e domesticar os corpos e as terras tikmũ,ũn. Inspirados em uma entrevista com o pajé Tomé Maxakali, em que ele relembra interpelar funcionários do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) nos anos de 1960, dizendo a eles: “Vocês encheram de gado aqui, está parecendo terra de branco”, adotamos a expressão “embranquecimento” das terras como uma maneira de dar forma e nome para a estratégia dos neobrasileiros e do Estado de desertificar a terra tikmũ,ũn por meio da exploração de madeira e, posteriormente, na transformação em pastagens para a criação bovina.

Vivendo em um território degradado, o conceito de território existencial me parece importante para as questões que serão trabalhadas ao longo do texto para entender alguns aspectos da vida tikmũ,ũn. Glowczewski (2015: 25) sugere que Félix Guattari (1992) usou como exemplo de território existencial a forma como os warlpiri e outros povos do deserto da Austrália Central “formam conexões, mapas e agenciamentos através dos sonhos e interpretações rituais de narrativas, músicas e desenhos herdados […]”. Para Guattari (1992: 26), “[…] é a partir de ritmos, de cantos, de danças, de máscaras, de marcas no corpo, no solo, nos Totens, por ocasião de rituais e através de referências míticas que são circunscritos outros tipos de territórios existenciais coletivos”. Glowczewski (2015: 25) sugere que a noção de território existencial procura colocar as “redes totêmicas como uma gestão coletiva rizomática de mitos e sonhos projetados sobre a geografia do deserto”. No caso tikmũ,ũn, o deserto de capim foi criado pelos não indígenas. De uma certa forma, entendo que algo semelhante ao caso warlpiri acontece no contexto tikmũ,ũn. É a relação que pessoas tikmũ,ũn estabelecem com os yãmĩyxop que possibilita um outro território existencial, em meio a uma terra que foi embranquecida. Os cantos entoados pelos yãmĩyxop atravessam os corpos tikmũ,ũn, e traçam uma cartografia afetiva com a terra (Tugny 2011) memoriando lugares de ocupação territorial tradicional tikmũ,ũn (Campelo 2018).

Olhando para essas questões, pessoas tikmũ,ũn produzem uma espécie de desterritorialização da desterritorialização empreendida pelo Estado brasileiro. Deleuze e Guattari (1997 [1980]: 224) argumentaram que uma desterritorialização pode ser negativa quando ela é recoberta por uma reterritorialização que a compensa, alicerçada no trabalho, na propriedade e no dinheiro. Esse processo incide sobre as linhas de fuga, para que permaneçam bloqueadas. Os autores vão além e sugerem que para o nômade a “reterritorialização não se faz depois, […] nem em outra coisa […] [Ele] se reterritorializa na própria desterritorialização. É a terra que se desterritorializa ela mesma, de modo que o nômade aí encontra um território (Deleuze e Guatari 1997 [1980]: 52).

Analisando alguns eventos da história recente tikmũ,ũn é possível vislumbrar os caminhos que trilharam para evitar que as suas linhas de fuga ficassem bloqueadas. Sob tal perspectiva, como veremos, a despeito da força necropolítica do colonialismo [ENP] (Mbembe 2018), na sua soberania biopolítica (Foucault 2004 [1979]) de direito sobre a vida e a morte das terras tikmũ,ũn, esses indígenas continuam a fazer a terra ser atravessada pela perspectiva dos yãmĩyxop. Olhando por esse ângulo, se a fauna e a flora praticamente não podem mais ser vistas aos nossos olhos de ãyuhuk, os yãmĩyxop através das suas festas, cantos e danças enunciam o ponto de vista de seres que habitavam a terra tikmũ,ũn antes da chegada dos não indígenas. O caso emblemático é o de um canto entoado na festa onde se intensificam relações tikmũ,ũn com o povo-espírito-gavião (mõgmõkaxop) em que se enumeram 32 espécies diferentes de abelhas, mesmo que já não seja possível vê-las mais em terras tikmũ,ũn (Tugny et al. 2009a: 182). Os cantos e a relação que pessoas tikmũ,ũn estabelecem com os yãmĩyxop é o que possibilita, portanto, um devir yãmĩyxop da terra. Veremos ao longo do artigo que apesar do esforço deliberado do Estado brasileiro de embranquecer a terra tikmũ,ũn para sedentarizar e confinar esses indígenas, o que ocorreu é que, ao invés de se transformarem em pecuaristas, as reses criadas dentro da terra tikmũ,ũn e no entorno foram caçadas ou sacrificadas pelos yãmĩyxop.

Fonte: Douglas Ferreira Gadelha Campelo. Cf. Campelo (2018: 42).

Figura 1 Pequena aldeia em Água Boa, setembro de 2014

Um breve histórico sobre a terra indígena Maxakali

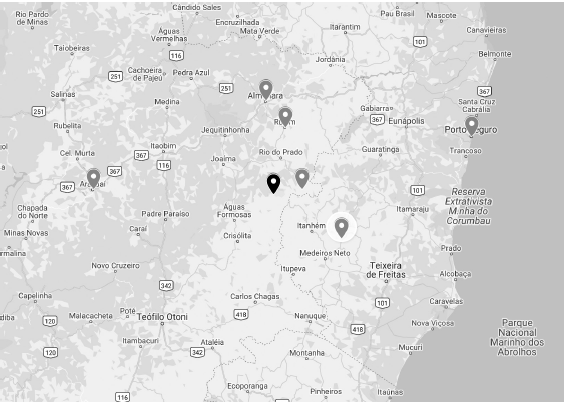

As aldeias tikmũ,ũn estão hoje situadas em uma região brasileira limítrofe entre o nordeste do estado brasileiro de Minas Gerais e o sul do estado da Bahia, e possuem atualmente 5300 hectares. A população tikmũ,ũn contabiliza algo em torno de 2200 pessoas espalhadas em diferentes localidades do estado de Minas Gerais. A terra indígena Maxakali, foco de nosso interesse, é dividida em duas localidades: Água Boa - por ser entrecortada pelo córrego Água Boa - e Pradinho - um mar de capim para pastagem situado em um vale entrecortado pelo córrego Umburanas.5 Água Boa é atendida pelo município de Santa Helena de Minas e Pradinho pelo município de Bertópolis, ambos no estado de Minas Gerais (MG). A terra indígena onde hoje se encontram as aldeias tikmũ,ũn foi um dos últimos refúgios de diversos grupos que se deslocavam por uma ampla área da porção leste das Terras Baixas da América do Sul (TBAS). Os cantos dos yãmĩyxop traçam marcas da memória tikmũ,ũn sobre os deslocamentos dos seus antepassados (Ribeiro 2008; Tugny 2011; Romero 2015a).

Com isso, sublinho as informações reunidas por Ribeiro (2008: 34) sobre a origem territorial dos yãmĩyxop e sua relação com diferentes famílias tikmũ,ũn. Segundo o autor, da região de Vereda, no sul da Bahia, vieram os pajés Justino Maxakali, Herculano Maxakali e Manuel Resende Maxakali, que trouxeram em seus corpos os cantos que compõem as sequências dos momentos de intensidade relacional entre pessoas tikmũ,ũn com o coletivo-espírito-papagaio (putuxop) e coletivo-espírito-lagarta (tatakox). Do mesmo modo, de Almenara, na região do Vale do Jequitinhonha (MG), os pajés Capitãozinho Maxakali e Mikael Maxakali trouxeram sequências de cantos do coletivo-espírito-gavião (mõgmõkaxop). Já de Jeribá, Rubim (MG) e Araçuaí (MG), os pajés Antoninho Maxakali, Damásio Maxakali e Cascorado Maxakali trouxeram cantos do coletivo-espírito-morcego (xunĩmxop). Pessoas tikmũ,ũn, ao realizarem rituais com esses povos-espíritos, atualizam a memória de relação de seus antepassados com diferentes lugares por onde circularam no passado.

Sobre os yãmĩyxop, Tugny (2008: 50) argumenta que “todos são cantores, todos são legiões, possuem aldeias, mas cada um consiste numa modalidade diferente de relação, de forças afetivas, cada um é um dispositivo de transformação dotado de uma estética particular”. De maneira geral, o que está em jogo na relação entre pessoas tikmũ,ũn e os yãmĩyxop é uma troca, carne/comida por cantos e deslocamentos de perspectiva. Dentro de cada yãmĩyxop, no entanto, há particularidades. Ao longo da festa do espírito-morcego (xunĩmxop) cada pessoa adulta, individualmente, deve oferecer uma porção de comida para o espírito-morcego com o qual ela estabelece uma relação de proximidade. Os xunĩmxop entoam “palavras vazias”, sem significado, e quando recebem a comida da pessoa tikmũ,ũn que possui relação mais próxima seus cantos descortinam diferentes imagens poéticas. Na relação entre mõgmõkaxop (gaviões) e pessoas tikmũ,ũn, os anfitriões caçam em conjunto com os espíritos-gaviões e as partes do animal são distribuídas por toda a aldeia, que oferece aos espíritos carne cozida com outros alimentos. Na festa da anta (ãmãxuxxop) são os gaviões e os kotkuphi (espírito do filamento não comestível da mandioca) que caçam e levam para a aldeia alguma caça oferecida pelo anfitrião. Segue a mesma estrutura, as mulheres cozinham a caça, que é comida pelos espíritos-anta na casa dos espíritos. As partes do animal caçado são distribuídas entre os pajés que compuseram a sequência de cantos do rito. No ritual do komãyxop, que divide a aldeia em dois grupos de amigos formais, a comida é trocada entre as duas metades. O espírito-macaco (popxop) pode, em diferentes momentos, cantar na casa dos espíritos pedindo comida às pessoas tikmũ,ũn. As mulheres oferecem pequenas porções e pedem que os espíritos-macaco imitem canções de outros espíritos. Há uma troca entre esses cantos e a pequena porção de comida oferecida pelas mulheres.

No interior da casa dos espíritos, os espíritos junto com os pajés trocam entre si as comidas ofertadas pelas mulheres, ajudando na dissolução de sentimentos sovinas. Este é um tipo de prática realizada corriqueiramente, já na festa mais longa dos popxop segue-se uma estrutura análoga às anteriores: os humanos caçam com a ajuda de espíritos auxiliares e oferecem carne cozida aos popxop. Entretanto, na festa do Kotkuphi e do Putuxop há animais sacrificados vivos na aldeia. Putuxop e Kotkuphi estão mais intimamente ligados ao idioma antropofágico, da guerra e da vingança que aparecem de maneira mais detalhada em cantos e narrativas. Então, o sacrifício-caça fica em uma zona mais cinzenta, pois porcos, vacas e galinhas são abatidos vivos no centro da aldeia. Kotkuphi amarra uma galinha no alto de um poste onde será alvejada por flechas. Tal figuração remete ao mito no qual um humano ocupa esse lugar e é alvejado pelos kotkuphi (Jamal 2017: 66-67). Ao longo da festa dos Putuxop, há cantos sobre a relação das guerras tikmũ,ũn com os conhecidos botocudos (segundo pessoas tikmũ,ũn, são canibais), e trazem então para o centro do pátio da aldeia o sacrifício de um animal vivo. Ademais, os mitos dos putuxop falam de toda uma questão de comer os povos inimigos e deles saírem cantos, o que aponta para uma proximidade entre os putuxop e a prática antropofágica (Jamal e Tugny 2015; Romero 2015a; Campelo 2021b).

A proximidade que tento traçar com o sacrifício está numa zona não muito distante entre caça-antropofagia. De tal maneira, o que pretendo demonstrar nas páginas seguintes é que através do sacrifício, da predação e do deslocamento de perspectivas podemos observar a capacidade indígena de traçar linhas de fuga para o encontro colonial. Como dito anteriormente, as terras tikmũ,ũn foram desertificadas, e eles não podem mais caçar como no passado, apesar de continuarem a caçar capivaras e pequenos mamíferos que ainda são encontrados em suas terras. Entretanto, o fluxo dos yãmĩyxop em terras tikmũ,ũn não pode depender dessas parcas oportunidades de caça; então o que é feito atualmente são negociações de vacas e bois com fazendeiros na região. Apesar disso, esses animais continuam sendo mortos pelos yãmĩyxop e encarados igualmente como formas de caça ou sacrifício. Se hoje esses animais são negociados, porém nem sempre foram: vacas, bois e porcos eram caçados nas terras dos fazendeiros e nas próprias terras tikmũ,ũn. Para tentar entender melhor esses pontos, lançarei um olhar para a história recente tikmũ,ũn, na qual veremos um esforço da política indigenista com feições colonialistas de sedentarizar os grupos tikmũ,ũn. Por outro lado, o que se viu, foi uma recusa tikmũ,ũn em se submeter a essa condição.

Fonte: Marinete Maxakali. Cf. Campelo (2009: 42).

Figura 4 Partes de um boi a serem distribuídas na festa do espírito-gavião.

Conflitos, abigeato e política indigenista

A criação do Posto Indígena Maxakali pelo Serviço de Proteção aos índios surge com a demanda local de que com a instalação do Posto Indígena se poderia diminuir e controlar os conflitos com os diferentes povos tikmũ,ũn (Paraíso 1992). Seguindo alguns dos documentos presentes no acervo do Museu do Índio percebemos o quão litigioso foi o processo de demarcação das áreas destinadas para os grupos tikmũ,ũn que residiam em Água Boa e no Pradinho. Isso ocorreu, pois, entre as duas áreas, diversos posseiros se instalaram, dificultando o trânsito de pessoas entre os dois aldeamentos. O motivo principal dos conflitos consiste nas acusações dos posseiros às constantes investidas tikmũ,ũn às suas produções. Em um relatório datado de 22 de janeiro de 1947, Mariano de Oliveira relata ao inspetor regional do SPI Raimundo Dantas os conflitos na localidade do Pradinho. No documento, os encarregados pedem aos seus superiores que deem andamento à medição das terras da região, pois sempre “há brigas de índios e pessoas residentes na Fazenda [de Dona Bernardina] e queixas constantes que os índios roubam e depredam as roças […]”. Oliveira conclui no seu relatório que a medição da área era a única solução para evitar conflitos maiores, que certamente levaria a mortes entre indígenas e neobrasileiros. Em relatório de 18 de outubro de 1956, o inspetor Francisco Sampaio descreve a área de ocupação destinada às aldeias tikmũ,ũn do Pradinho e diz que “as terras da aldeia do Pradinho que agora medimos, não estão ligadas com as da aldeia de Água Boa demarcada em 1940, porque existem vários posseiros entre uma e outra”.

Diante de tal cenário, começam a se espalhar notícias sobre roubo de gado das fazendas entre Água Boa e Pradinho e no entorno da área demarcada. Ao me deparar com uma série de matérias jornalísticas do acervo da indigenista Geralda Soares Chaves, que atuou ao longo dos anos de 1980 na região junto ao Conselho Indigenista Missionário (Cimi), tive uma ideia do clima que se vivia na região. Os títulos de algumas matérias que percorrem os anos de 1960 falam dos saques às “propriedades” dos fazendeiros, proclamando: “Maxakalis não respeitam cacique e promovem saques em Bertópolis” (Jornal Última Hora - 06/03/1964). “Os índios Maxakali invadem fazendas no Norte de Minas” (O Globo - 04/03/1964).

Em uma carta de 4 de maio de 1967, Tubal Viana Filho, inspetor do SPI, culpa a própria instituição pelo que acontecia nas aldeias tikmũ,ũn: “[…] o SPI […] entendeu de acabar com a paz e a tranquilidade dos semi-civilizados Machakali. Determinou […] que se arrendasse as terras […]”.6 Concomitante a esse processo de dividir e arrendar as terras tikmũ,ũn, observamos as tentativas dos agentes não indígenas de tentarem produzir uma reterritorialização tikmũ,ũn. A tentativa mais explícita desse esforço foi o processo de militarização das terras tikmũ,ũn e a criação da Guarda Rural Indígena.

Fonte: Douglas Ferreira Gadelha Campelo. Fotografia ainda não publicada

Figura 5 Ruína de antiga fazenda em aldeia no Pradinho.

Em 1965, intentando solucionar os constantes conflitos que ocorriam nos postos indígenas em Minas Gerais, o SPI estabelece um convênio com a polícia militar de Minas Gerais para dar agilidade na resolução das contendas envolvendo tikmũ,ũn e posseiros. Neste ínterim, e na transição do SPI para a Funai, foi criada a Ajudância Minas-Bahia, órgão que no período de 1969 a 1973 fazia a gerência das terras indígenas em Minas Gerais e Bahia. Em Minas Gerais, o capitão da polícia militar Manuel dos Santos Pinheiro criou durante a sua administração a Guarda Rural Indígena (Grin) e o Reformatório Agrícola Indígena Krenak.

O objetivo inicial do empreendimento era conduzir parte da polícia militar de Minas Gerais para fazer o policiamento da área, para que os indígenas permanecessem dentro da Terra Indígena. Sem sucesso, a estratégia do capitão foi treinar lideranças tikmũ,ũn dentro de uma rigorosa disciplina militar para que eles próprios fizessem o policiamento. Criou-se inicialmente uma vigilância indígena que, posteriormente, se transformou na Guarda Rural Indígena. A Grin teria, na visão de Pinheiro, a finalidade de defender os aldeamentos contra os abusos e os não indígenas. Com essa ideologia em mente, Pinheiro é conhecido como aquele que buscou “pacificar” lideranças que eram capazes de conduzir bandos Maxakali em investidas nas terras dos fazendeiros, transformando-as em agentes capazes de produzir repressão policial e coerção interna (Berbert 2017: 107).

Uma matéria do Jornal do Brasil dedicada ao policiamento nas aldeias de Minas Gerais, com o título “PM mineira livra a tribo Maxakali de extermínio por alcoolismo e grilagem”, Pinheiro diz que Carmindo Maxakali “é o índio que foi considerado irrecuperável. Ele comandava os assaltos dos Maxakalis às fazendas da vizinhança da tribo”. O capitão Manoel dos Santos Pinheiro diz que ele só foi preso porque estava chefiando os Maxakalis nos assaltos às fazendas. Segundo Pinheiro, depois de passar pela prisão, Carmindo estava “completamente recuperado e [podia] ser muito útil, pois [tinha] um dom de liderança muito grande […]” (Jornal do Brasil - 07/04/1968).

Não será meu objetivo analisar em pormenores esse singular período da história de atuação dos órgãos indigenistas na região, para isso sugiro ver em detalhes Berbert (2017). No entanto, gostaria de reter como parte dessa história o fato de que o alvo de Pinheiro eram justamente esses líderes dos bandos tikmũ,ũn. Se antes os grupos tikmũ,ũn viviam se deslocando por um amplo território onde podiam caçar e pescar, agora restou-lhes o gado que se multiplicava em suas terras. Há nesse processo uma ênfase dos órgãos indigenistas de produzir e promover um confinamento de pessoas tikmũ,ũn dentro das reservas.

Após o afastamento de Pinheiro, que parecia ter criado uma relativa “paz” na região com a sua política de confinamento e repressão, os jornais relatam que houve um período de intensificação de conflitos entre fazendeiros e indígenas. Algumas matérias publicadas entre 1975 e 1985 dão a ver que o motivo principal por detrás dos conflitos continuam sendo as investidas tikmũ,ũn no interior das fazendas. “Os Maxakali saqueiam fazendeiros. É a fome.” (Jornal de Minas - 27/06/1976); “Minas planeja evitar que índios com fome roubem comida dos fazendeiros” (Jornal do Brasil - 29/06/1976). Uma matéria do jornal Vigia do Vales (21/02/1981) enfatiza a decadência em que se encontravam os Maxakali: “Proprietários das melhores terras nas proximidades de Águas Formosas, já possuíram mais de 600 cabeças de gado de primeira qualidade”. Por fim, conclui a matéria, “na semana passada os Maxakali que vivem em absoluta ociosidade voltaram a atacar fazendas vizinhas matando animais e saqueando roças”.

Soluções para os ataques e furtos

Em matéria publicada no Jornal do Brasil com data de 28/06/1976, os fazendeiros da região afirmam que durante a atuação da Grin houve um período de tranquilidade. Segundo consta na matéria o deputado José Santana afirma que, “os índios andavam na linha e não roubavam”. “Nenhum deles pisava fora da reserva para fazer bobagem”. Esse período e as ações realizadas surgem como a solução para os problemas da região. Em um editorial do Estado de Minas, de 01/04/1977, o jornalista Alberto Sena escreve que: “fornecendo instrumentos agrícolas, talvez os Machacalis cultivassem a boa terra em que vivem […]. Aí sim, eles não precisariam furtar o gado dos fazendeiros da região […]”.

Assim, apesar de no contexto se ter as políticas de Pinheiro como horizonte e solução para os problemas na região, os anos de 1980 são marcados pela constante queixa dos fazendeiros das investidas tikmũ,ũn em suas terras. Na edição de 2 de novembro de 1985, o Estado de Minas traz uma matéria com o título “Fazendeiros armados controlam os Maxakali”. Na opinião de Pinheiro, naquele ano a Funai possuía 18 funcionários que não tinham condições de “controlar” os índios, e relembra os tempos em que atuou na área. Para o Capitão, era necessário retomar uma “intervenção da polícia militar na área para o restabelecimento da autoridade e da ordem entre índios e funcionários”. A matéria noticia ainda que a comissão de fazendeiros de Bertópolis, sob a liderança de Pinheiro, pediria ao ministro Costa Couto autorização para que os “proprietários colocassem seu gado nos pastos da reserva pelo sistema de aluguel”. O editorial termina dizendo que pelos seus cálculos, os indígenas mataram naqueles anos mais de 1500 reses. Segundo Pinheiro, os fazendeiros de Bertópolis, Maxakalis, Santa Helena de Minas, Umburaninha, Batinga, Santa Cruz da Vitória e de outras comunidades mantêm seus rebanhos sob a vigia de peões armados durante o dia e a noite, e guardam os animais nos currais com a proteção de cães. O mesmo jornal Estado de Minas, ao entrevistar Pinheiro para uma matéria datada de 2 de agosto de 1982, recebe como resposta que a região deveria ser reconhecida como “vale do esquecimento”. Ele relembra que no período em que atuou na área “os índios foram todos pacificados, eu fiz eles terem 700 cabeças de gado em suas próprias terras, que são as melhores da região”. O editorial do mesmo jornal dá ao leitor um panorama do contexto político e econômico de Bertópolis. Segundo o periódico, o contexto é o de “maior decadência” e é “comum os fazendeiros justificarem a diminuição gradativa dos seus rebanhos dizendo: “Foi roubado pelos índios”.7

Sacrifício, yãmĩyxop e a construção da pessoa tikmũ,ũn

Quando analisamos o processo histórico pelo qual a terra e os corpos tikmũ,ũn passaram, vemos claramente uma tentativa por parte da política indigenista de produzir um confinamento da pessoa tikmũ,ũn. Entretanto, as inúmeras cercas que dividiram o seu território foram atravessadas. Quando suas terras embranqueceram, explicaram-nos: “não foram nós que matamos as vacas, foram os yãmĩyxop”. Muito já foi escrito a respeito do lugar da predação nas TBAS (ver Viveiros de Castro 1996; Fausto 2002). Entretanto, se a relação entre caça, sacrifício e guerra foi amplamente discutida no contexto mesoamericano (Sáez 2019: 90; Olivier 2008) e problematizada em uma série de trabalhos nas TBAS (Sáez 2009; Lanna, Costa e Sousa 2015; Pinto 1997; Viveiros de Castro 2002), acredito que o contexto tikmũ,ũn traz outros elementos para pensar na relação entre sacrifício, caça e gado.

Em um livro ainda em fase de elaboração, Sáez (2020) traça um amplo levantamento sobre as práticas de sacrifícios de animais em diferentes períodos históricos e em diferentes localidades. Nesta empreitada o autor argumenta que há uma proximidade intrínseca entre animais domesticados, sacrifício e hierarquia. Mesmo na Amazônia, onde dificilmente vamos encontrar a prática de domesticação de animais, quando isso ocorre, ainda que de maneira rudimentar, podemos encontrar uma associação entre sacrifício e domesticação. O caso tikmũ,ũn, tratado pelo autor, se aproxima do de outros povos amazônicos em que fortemente se desconfia da domesticação (Sáez 2020: 81). Neste sentido, a aproximação sacrifício-domesticação não pode ser aplicada ao caso tikmũ,ũn, pois são os outros que criam, no caso os não indígenas, e eles, os tikmũ,ũn, em conjunto com espíritos, caçam ou trazem o animal vivo para um sacrifício no pátio da aldeia.

Sáez (2020: 113), no seu novo livro, dá ênfase na importância de se olhar detidamente para o procedimento, os gestos como práticas laboratoriais das práticas sacrificiais. Acredito que a dimensão procedimental do sacrifício de cortar as partes dos animais ou humanos sacrificados aparece em outras esferas da socialidade tikmũ,ũn. No caso tikmũ,ũn, podemos dizer que isso difere da prática culinária de base, na medida em que esquartejar os corpos possibilita a troca de partes de cantos e corpos entre pessoas tikmũ,ũn e os yãmĩyxop. O sacrifício tal como ele é praticado no contexto tikmũ,ũn é atravessado por meio de imagens em torno da quebra e partilha de corpos e cantos, como mecanismo constitutivo de construção da pessoa (Campelo 2021b). A imagem sacrificial que permeia a socialidade tikmũ,ũn encontra ecos em uma interpelação de Sueli Maxakali - importante intelectual tikmũ,ũn - de que pessoas tikmũ,ũn surgiram da quebra e partilha do corpo de uma mulher de barro (putõ’õy hex) e que ao longo do tempo elas foram se diferenciando por meio do parentesco. Segundo a narrativa a que Sueli fez referência, os yãmĩyxop mataram a mulher do lobo-guará, que estava no alto de uma árvore.

“Pegaram uma pedra lascada e a usaram para cortar o corpo da mulher. Dividiram-na em vários pedaços. Cada yãmĩyxop pegou uma parte. E levaram-na para casa. Cada um deixou seu pedaço em casa e foi para a kuxex. Depois mandaram alguém ir às casas olhar se, de cada pedaço, já tinha se formado uma nova mulher. […] Perto das casas ouviram-se vozes de mulher. Os yãmĩyxop ficaram alegres. Foram para casa e cada um encontrou sua mulher.” (Maxakali et al. 2008: 28 e 29)

Ao observarmos essa dimensão de quebra e partilha do corpo da mulher de barro é possível considerar que essa imagem apareça replicada e transformada em outras esferas da socialidade tikmũ,ũn.

Os yãmĩyxop, por exemplo, trazem em seus corpos cantos que por meio da relação com pessoas tikmũ,ũn criam vínculos e afetos. A fabricação da pessoa passa pela capacidade de adquirir esses cantos (Álvares 1992; Campelo 2018). O corpo de um(a) pajé tikmũ,ũn é atravessado por inúmeros cantos que os/as faz serem atravessados(as) por relações com os yãmĩyxop. De tal maneira, se engajar na relação com os yãmĩyxop implica em um cuidado e uma atenção a eles, como participar dos rituais, ouvir, aprender e não esquecer dos cantos e dar comida a eles.

Isso se deve, pois, à medida que a pessoa começa a se distanciar dos vivos - como quando começa a beber muito, a ficar mais isolada, a errar solitariamente, ou quando adoece -, estabelece cada vez mais relações intensas com os mortos e, por conseguinte, com os yãmĩyxop. Essa proximidade se faz pois um dos destinos post-mortem da pessoa tikmũ,ũn é se transformar em yãmĩyxop. Neste sentido, ao intensificar relações com os mortos, pessoas tikmũ,ũn podem adoecer por meio de constantes sonhos com eles. O trabalho dos/as pajés será o de fazer com que essa relação com o morto, através dos sonhos, se transmute em imagens por meio das danças e cantos no pátio da aldeia. Esse processo acontece com o esforço dos pajés tikmũ,ũn nas sessões de reza de diluir a inteireza da doença em seus corpos. A doença deve sair do corpo do doente e atravessar o corpo dos pajés para que os yãmĩyxop saiam do ambiente doméstico para o pátio da aldeia. Há, portanto, uma espécie de quebra e partilha da doença que deverá circular nos corpos dos pajés (Campelo 2021b).

A etapa seguinte consiste na oferenda de um animal caçado ou sacrificado, por parte dos familiares do doente, aos yãmĩyxop e para o restante da aldeia. No passado, possivelmente eram oferecidos grandes animais de caça, mas atualmente pessoas tikmũ,ũn negociam com fazendeiros. A quebra e partilha das partes do animal deve ser feita na casa dos espíritos, a kuxex. Ao longo dos processos de interação com os yãmĩyxop, as partes desse animal serão ofertadas aos diferentes pajés, que serão chamados para compor o rito. Para os interlocutores tikmũ,ũn, os animais caçados são também yãmĩyxop. Comer esses seres é uma forma de devir yãmĩyxop e de fabricar o corpo tikmũ,ũn. Assim, o corpo dos(as) pajés e os cantos formam uma coisa só. A proximidade entre corpo e sequência de cantos fica bastante proeminente diante da morte. As diferentes sequências de cantos que os/as pajés adquiriram em vida devem sair de seus corpos e penetrar o corpo de outras pessoas.

Diante dessas formas de fazer circular partes de corpos de animais sacrificados na aldeia, partes de doenças que saem dos das pessoas para interpenetrarem outras, partes de rituais por meio de cantos que afetam mutuamente outras pessoas, tem-se uma situação pela qual as imagens evocadas pela narrativa de Sueli Maxakali da mulher de barro encontrem ecos em outras dimensões da socialidade tikmũ,ũn. Essas transformações nos aproximam de uma dinâmica de quebra e partilha dos corpos. Dessa forma, a circulação tanto de cantos quanto de partes de animais caçados e sacrificados é fundamental para que a pessoa tikmũ,ũn tenha ao longo da sua vida um devir yãmĩyxop que será, ao fim, seu destino post-mortem (Álvares 1992; Campelo 2018).

De tal modo, o sacrifício de animais no pátio da aldeia, como acontece na festa do povo-espírito-papagaio (putuxop), e a distribuição das suas partes apresenta-se então quase como a imagem de uma transformação estrutural dos sacrifícios humanos dos tupinambás, mobilizando uma magnificação da pessoa tikmũ,ũn nesse devir yãmĩyxop. Se o guerreiro tupinambá deveria possuir inúmeros cantos e nomes ao longo da vida, nos processos de magnificação do seu corpo e da sua pessoa (Sztutman 2005: 57-61), na perspectiva tikmũ,ũn encontramos uma transformação estrutural dessa dimensão quando observamos os atravessamentos de inúmeros cantos nos corpos tikmũ,ũn (Campelo 2021b). Ademais, ao comparar o material mesoamericano com o sul-americano, Sáez (2019: 65) argumenta, através de um jogo reflexivo, que o canibalismo sul-americano e o sacrifício mesoamericano não são “práticas heterogêneas parcialmente superpostas, mas sim variações imediatas de um mesmo procedimento”. Neste sentido, se podemos pensar que a relação com os mai por parte dos araweté ocorreria, como sugeriu Viveiros de Castro (1986), como uma transformação estrutural do canibalismo tupi, constituindo-se como uma espécie de canibalismo ontológico ou de uma “metafísica canibal”. Comparando com o contexto tikmũ,ũn, podemos sugerir que ali parece ocorrer uma transformação dessa transformação araweté. A máquina sacrificial que atravessa o corpo da pessoa tikmũ,ũn faz circular partes do corpo de animais sacrificados no pátio da aldeia ou nas caçadas. Estes corpos são consubstanciados através dos cantos que circulam entre pessoas tikmũ,ũn. Ao mesmo tempo, ao invés de ser devorada por seres, como os mai, a pessoa tikmũ,ũn devir yãmĩyxop transforma-se em um corpo pleno de som, que se transmuta em corpo-palavra-yãmĩyxop.

Diante do que foi exposto, podemos notar que o sacrifício aqui pouco tem a ver com as elaborações de sacrifício aos deuses, como ficou reconhecidamente esmiuçado no célebre artigo de Hubert e Mauss (2005 [1899]). Entretanto, não deixa de ter alguma semelhança pois o que se mobiliza são sacrifícios com e aos yãmĩyxop. Os yãmĩyxop são a materialidade da saudade intensiva dos mortos para com os vivos. O movimento da caça ou do sacrifício dos animais vivos no pátio da aldeia entra como uma forma de banquete sacrificial para que os mortos, que são os próprios yãmĩyxop, amenizem a saudade da partida dos vivos. A caça e o sacrifício são, portanto, uma forma de oferenda aos yãmĩyxop para que a dor da distância entre vivos e mortos diminua, pois ela adoece os vivos. Por isso se compreende que o sacrifício é para e com os yãmĩyxop, constituindo assim uma espécie de comensalidade entre humanos e espíritos. Neste sentido, a relação com os yãmĩyxop possui menos uma dimensão transcendente do que uma perspectiva imanente, na medida em que os yãmĩyxop atravessam os corpos tikmũ,ũn colocando pessoas tikmũ,ũn em um devir yãmĩyxop no post-mortem.

Fonte: fotografia de Isael Maxakali. Cf. Campelo (2009: 126).

Figura 6 Espíritos-gaviões (mõgmõkaxop) esquartejando uma novilha. Primeiro semestre de 2008.

Território existencial, corporalidade e multinaturalismo

Os caminhos tomados por pessoas tikmũ,ũn em meio a uma terra embranquecida sugerem a mobilização do sacrifício e da predação e sua relação com os yãmĩyxop como a possibilidade de viver um outro território existencial em meio à transformação da mata Atlântica em pasto. De tal maneira, os grupos tikmũ,ũn desterritorializam a desterritorialização promovida pelos não indígenas e pelo Estado brasileiro realizando uma reterritorialização dos seus modos de existência em uma terra devastada. Essa dinâmica fica mais clara quando se entende que, da perspectiva tikmũ,ũn, um dos destinos post-mortem é transformar-se em yãmĩyxop, e literalmente seguir para uma “terra outra” (hãmnõy) (Álvares 1992; Romero 2021). Com isso, viver com os yãmĩyxop e seus cantos na terra (earth) inscreve na paisagem a possibilidade de fazê-la uma “terra outra” diferente do projeto agropecuário imposto pelo SPI e a Funai ao longo do século XX. Bárbara Glowczewski argumenta que “os cantos totêmicos aborígenes […] refletem uma forma de nostalgia que está no cerne da ligação espiritual seminômade com uma terra da qual as pessoas sempre partem e para qual acabam retornando” (Glowczewski 2015: 25). Deleuze e Guattari (1997 [1980]: 117 e 118), por sua vez, sugerem que o ritornelo […] sempre leva terra consigo [grifo nosso]”. Ele tem um agenciamento territorial. “O pássaro que canta marca […] um território… Os próprios modos gregos, os ritmos hindus são territoriais, provinciais, regionais”.

Neste sentido, o que o material apresentado aqui revela é que não necessariamente a transformação física de um lugar faz com que um território deixe de existir nos corpos tikmũ,ũn. Talvez, pensando nesses termos, o perspectivismo ameríndio pode ser visto como sendo profundamente territorial. Retomando a enunciação de Viveiros de Castro (1996: 127) de que em alguns contextos ameríndios o que varia é menos a cultura do que a natureza onde “o que para nós é sangue, para o jaguar é cauim; o que para as almas dos mortos é um cadáver podre, para nós é mandioca pubando; o que vemos como um barreiro lamacento, para as antas é uma grande casa cerimonial…”. Eu continuaria as reticências. No contexto onde hoje está a Terra Indígena Maxakali, o que pessoas tikmũ,ũn veem como a possibilidade de continuar a mobilizar um território existencial através do sacrifício e da predação e então ter um devir yãmĩyxop, para os não indígenas é a possibilidade de mobilizar a prática extensiva de criação de gado como acúmulo de capital. Nesse ínterim, se não indígenas e pessoas tikmũ,ũn mobilizam em seus corpos territórios diferentes, isso me permite dizer que, se o ponto de vista está no corpo, então possivelmente no contexto aqui descrito ele é histórico e territorial, e que, diante da terra, o que varia é menos uma cultura do que uma natureza. Ou seja, não se trata de diferentes representações de um território comum, mas de diferentes territórios vividos que atravessam, de um lado, os corpos tikmũ,ũn e de outro os corpos dos não indígenas, o que poderíamos conjecturar, parafraseando Aparecida Vilaça (2000: 64), tratar-se de uma possível “geologia do contato interétnico”.

Ao mesmo tempo, se o desejo tikmũ,ũn passa por habitar uma terra outra no post-mortem, como explicado acima, essa dinâmica coexiste com um outro caminho que a pessoa tikmũ,ũn pode seguir, que é transformar-se em ĩnmõxa: um zumbi que devora seus parentes tikmũ,ũn quando se levanta do lugar onde foi enterrado. De alguma maneira, ĩnmõxa confere um certo estatuto aos brancos, pois muitos tikmũ,ũn nos explicam que os ãyuhuk surgem das cinzas desses seres e começam a proliferar o mundo (cf.Campelo 2018). Ĩnmõxa é como os brancos, não é capaz de estabelecer diálogo e se aproxima deixando destruição e morte. Sua pele é dura e impenetrável às flechas tikmũ,ũn, suas mãos possuem facas cortantes ao invés de dedos e é morto apenas através dos seus orifícios (Tugny 2008). Essa forma corporal impenetrável pode ser facilmente associada ao corpo, às roupas e armaduras dos membros de expedições militares promovidas pela Coroa Portuguesa nos vales do Mucuri, Doce e Jequitinhonha ao longo dos séculos XVIII e XIX (Romero 2015b). Da perspectiva da pessoa tikmũ,ũn, toda a sua vida é atravessada por essa possibilidade de se transformar no post-mortem em ĩnmõxa - quando a pessoa não respeita uma série de regras relacionadas em especial aos fluxos sanguíneos dos corpos (Álvares 1992) ou virar yãmĩyxop - por meio de um engajamento na vida ritual. De tal maneira, a vida tikmũ,ũn opera entre um bailar na beira de um devir yãmĩyxop e um devir branco/zumbi no post-mortem.8

***

Diante de toda a violência apresentada acima promovida pelo Estado brasileiro e suas práticas coloniais sobre a terra e corpos tikmũ,ũn, não é de se estranhar que das cinzas de ĩnmoxa tenham surgidos os brancos. Entretanto, apesar de conhecerem profundamente este aspecto violento constitutivo que a forma e a estética em relação aos brancos assume, os grupos tikmũ,ũn viveram e vivem cotidianamente uma relação muito próxima com estes. Apesar dessa proximidade, os casamentos interétnicos são raros, e aqueles que acontecem são reprovados veementemente por uns, mas aprovados por outros. Ao mesmo tempo, crianças que não se comportam no ideal tikmũ,ũn são repreendidas e insultandas de ãyuhuk. Por outro lado, a incorporação de elementos oriundos do mundo dos não indígenas passa por constantes avaliações e são geradoras de conflitos, mas muitos desses elementos não são encarados como problema. Além disso, não é incomum a incorporação de não indígenas dentro da categoria de amigo formal (komãyxop), como comerciantes, agentes de saúde, funcionários da Funai, etc. No entanto, apesar de todos esses atravessamentos que um convívio muito próximo insere, muitos dos diferentes grupos tikmũ,ũn insistem em atualizar e seguir por um caminho que os conduza para as “terras outras” dos yãmĩyxop quando morrem. Neste sentido, parece que é aquilo em que me transformo e o território vivido que habito depois da morte que estão em jogo ao longo da vida tikmũ,ũn.

Assim, quando olhamos para a recusa desses indígenas em territorializar seus corpos na agropecuária vê-se uma tentativa de recusa em abandonar o território existencial que atravessa e constitui seus corpos através dos yãmĩyxop. Sob essa ótica, quando olhamos para o gado caçado/sacrificado dos fazendeiros, este circulou pelos corpos dos yãmĩyxop e de pessoas tikmũ,ũn permitindo a existência de uma outra terra, um mundo por vir, depois da morte. Evidentemente não podemos excluir a fome que passaram e passam os grupos tikmũ,ũn, mas tampouco reduzir o argumento a ela, que em si justificaria uma reterritorialização na agropecuária. O que vimos acima é que não foi isto o que ocorreu, mesmo em dias atuais, quando outras tentativas por parte dos órgãos indigenistas de implementarem a criação de gado em terras tikmũ,ũn terminou em sacrifício destes animais (Pires Rosse: 2013). Ao mesmo tempo, quando vemos uma massa de famílias tikmũ,ũn monetarizadas por salários, aposentadorias, programas assistenciais, projetos pagos pela universidade, a dimensão sacrificial da vida tikmũ,ũn não deixa de ser operacionalizada. Não é de se estranhar que para se iniciar projetos nas aldeias tikmũ,ũn as lideranças negociem com os envolvidos a possibilidade de compra de uma vaca ou um porco que será morto em contexto ritual.

Considerações finais

Ao longo do artigo procurei lançar um olhar para as encruzilhadas coloniais da vida tikmũ,ũn, mobilizando conceitos como predação, sacrifício, perspectivismo e yãmĩyxop. Tal dimensão se aproxima ainda da proposta defendida recentemente por Florencia Tola (2020), de enfatizar que uma aproximação com uma dimensão ontológica dos conceitos dos grupos pelos quais entrelaçamos nossas vidas não significa nos afastarmos da dimensão política, histórica e territorial; ao contrário, o que se procura é justamente politizar a política através desses conceitos. Com isso, busquei uma aproximação com as formas tikmũ,ũn de luta pelas suas terras. Quando dizem que os yãmĩyxop caçavam vacas dos fazendeiros, pois aqueles tinham fome, e se entendemos que um dos destinos post-mortem da pessoa tikmũ,ũn é ter um devir yãmĩyxop em “terras outras”, não é difícil compreender que ao longo de todo o século XX estes indígenas estavam em luta pela possibilidade de existência de uma “outra terra”.

Reforço esses pontos, pois, comumente, dentro do campo da etnologia associa-se alguns dos temas tratados ao longo do artigo como exotizantes e com efeitos danosos para os próprios povos indígenas. Mas se tais questões saltam aos nossos olhos, o que deve ser feito? Escamotear os dados? Purificá-los? Infelizmente, é preciso notar que o desinteresse antropológico ao longo de todo o século XX pela relação que pessoas tikmũ,ũn estabelecem com os yãmĩyxop em detrimento das relações “interétnicas” (Rubinger, Amorim e Demarquet 1980; Nascimento 1984; Popovich 1980) teve algumas consequências, uma delas foi não tornar visível a possibilidade de existência dessa “outra terra”. É digno de nota que apenas no início dos anos de 1990 Miriam Martins Álvares (1992) nos ensinou que pessoas tikmũ,ũn preferiam falar dos yãmĩyxop e de seus cantos do que qualquer outro assunto. Ademais, é apenas nos anos 2000, com as parcerias da professora Rosângela de Tugny com pajés e professores tikmũ,ũn, buscando realizar a tradução e transcrição dos cantos dos diferentes yãmĩyxop, que se descortinou e se tornou possível aprofundar uma série de questões da vida tikmũ,ũn até então pouco visíveis pela etnografia (Tugny et al. 2009; Tugny 2011). Uma delas, diga-se de passagem, reside no fato de que é através dos rituais e da relação com os yãmĩyxop mediada pelos cantos que pessoas tikmũ,ũn atualizam uma relação com lugares que ficaram fora dos processos de demarcação das suas terras. Os cantos dos yãmĩyxop estruturam narrativas com riqueza de detalhes, de lugares de ocupação tradicional tikmũ,ũn. (Campelo 2018: 349-399). No vídeo produzido por Edgar Kanaykõ, videasta xacriabá, se veem mapas contendo esses lugares sendo entregues para a Funai na tentativa de que essa terra volte para os grupos tikmũ,ũn.9 Recentemente, o filme Nũhũ yãgmũ yõg hãm: Essa Terra É Nossa aprofunda essa dimensão da territorialidade tikmũ,ũn.10 De tal modo, se na Austrália os povos originários disseram algo como: “We have the song, so we have the land” (Koch 2013), o mesmo pode ser dito no contexto tikmũ,ũn. Os cantos atualizam uma outra natureza, uma outra terra e um outro ponto de vista que atravessam os corpos tikmũ,ũn, apesar de compartilharem o território da agropecuária imposto pelo colonialismo do Estado brasileiro.