Introdução: o fracasso da transição ecológica

Do global para o local

Desde as greves climáticas de 2019, e ainda mais após o reconhecimento das raízes ambientais da pandemia de covid-19, a transição ecológica parece omnipresente. Enquanto a União Europeia (UE) a transformou na pedra angular da sua estratégia de recuperação, alguns governos da UE criaram inclusive novos ministérios dedicados ape- nas a este fim. No entanto, um levantamento histórico sucinto é suficiente para moderar tal entusiasmo. É um facto que, pelo menos desde 1992 - ano da famosa Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, sob a égide das Nações Unidas -, os países envolvidos têm legislado em linha com uma estratégia que podemos definir como «transição ecológica partindo do global». A ideia central subjacente é simples, mas inovadora: não é verdade, como se acreditava anteriormente, que a conservação ambiental e o crescimento económico sejam mutuamente exclusivos. Pelo contrário, a economia verde - se bem compreendida - permite internalizar o limite ecológico, que se transforma, de um «bloqueio» ao desenvolvimento capitalista, numa «base» para um novo ciclo de acumulação.

Centrando a nossa atenção na governança climática trans- nacional, a adaptação dessa ideia central é que, mesmo que o aquecimento global seja uma falha de mercado, resultante do facto de as chamadas «externalidades negativas» não serem contabilizadas, a única forma de lidar com isso é o estabelecimento de novos mercados para fixar preços e trocar diferentes tipos de «natureza enquanto mercadoria», por exemplo, a capacidade das florestas de absorver CO2. Não se trata de viagens delirantes a um reino platónico de teoria abstrata: tais mecanismos flexíveis de mercantilização do clima, estabelecidos pelo Protocolo de Quioto em 1997 e relançados pelo Acordo de Paris de 2015, permanecem a principal ferramenta de política económica implantada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. A mensagem é clara: «[se se]atribuir um preço à natureza - o problema estará resolvido»2.

Desde o início, a promessa desta transição ecológica - aplicada ao aquecimento global - era ambiciosa e explícita: a «mão invisível» do mercado seria capaz de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e, ao mesmo tempo, garantir altas taxas de lucro. Sem dúvida, um quarto de século é um espaço de tempo suficientemente longo para avaliar a eficácia de uma política pública, ainda mais no caso da crise ecológica, pois é óbvia a urgência de tomar medidas decisivas. A questão, portanto, é: as emissões diminuíram?

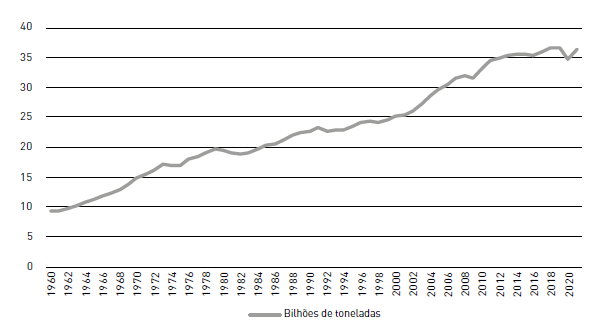

Gráfico 1 > Emissões globais de CO2 provenientes de combustíveis fósseis (1960-2021) Fonte: Global Carbon Project3.

Este gráfico é bastante eloquente: não, as emissões não diminuíram.

Rios de tinta foram derramados para debater as razões de tal fiasco. Eis algumas hipóteses: excessiva «generosidade» na alocação das quotas, informação imprecisa, corrupção omnipresente, falhas de projeto, deficiências regulatórias. No entanto, o resultado - que é o que conta - é inequívoco: colocar o mercado como eixo da política económica e climática não conduz a uma diminuição das emissões, mas a novos aumentos. Cientes disto, podemos avançar e colocar a questão da convergência estratégica entre os desafios no local de trabalho e a justiça climática na atualidade4.

As raízes operárias da ecologia política

Antes de chegar ao cerne da questão, dois avisos impõem-se. O primeiro diz respeito ao facto de que a transição ecológica partindo do global sugere uma compatibilidade - mais, uma afinidade eletiva - entre proteção ambiental e crescimento económico5 apenas sob a condição de relegar o movimento operário, com a sua função social de contrastar a desigualdade, para segundo plano - ou, pior, para o papel de um ator que resiste à mudança em nome da proteção de empregos ecologicamente insustentáveis. O tema da economia verde é o «autoempreendedor»: ousado, esclarecido, inteligente. A sua carga inovadora, na verdade, nasce de uma indiferença em relação às amarras colocadas pelos órgãos intermediários (pelos sindicatos, em primeiro lugar) e da burocracia perdulária da mediação institucional, particularmente das práticas demo- cráticas. Isso gera uma tendência - segundo alerta - para assumir que a causa do trabalho e a do ambientalismo são irremediavelmente inconciliáveis. A ideia subjacente é de que a chantagem do emprego - «a tua saúde ou o teu salário» - é essencial para o destino da indústria6.

Tal narrativa recebeu alguma legitimação historiográfica, mas, mesmo que não seja completamente falsa, é certamente parcial e está longe de ser inocente. Datar a primeira politização generalizada da questão ambiental com o período entre o final da década de 1970 e o início da de 1980 - ou seja, após o grande ciclo de lutas da fase fordista - é, na verdade, uma internalização implícita da derrota do chamado «Longo 1968», uma temporada extraordinária de mobilizações que apontara a democracia económica como condição necessária para contrastar a degradação ambiental no local de trabalho - incluindo a poluição do ar, do solo e da água - em alguns casos eliminando-a por completo.

Para evitar mal-entendidos, esclareçamos que não há como contornar o facto de que tal derrota efetivamente aconteceu. No entanto, é legítimo questionar a sua suposta inevitabilidade. Além disso, a constante deterioração das bases materiais da reprodução da biosfera torna extremamente urgente que nos debrucemos sobre essa viragem histórica sob uma nova perspetiva. A marginalização do movimento operário, de facto, não sobreveio à erradicação da nocividade industrial. Não obstante décadas de negociações climáticas, nos últimos trinta anos, a quantidade de emissões de gases de efeito de estufa excedeu o total produzido entre o século XVIII e 1990. É necessário romper com o fetiche de uma cumplicidade entre o capital e o ambiente, de forma a abrir espaço para (re)vincular movimentos ecológicos e trabalhistas. Em suma, é disso que precisamos, e tal é perfeitamente exemplificado pelo ex-Plano GKN para um Hub Público para a Mobilidade Sustentável, como veremos. Neste contexto, voltar a questionar os conflitos em torno da nocividade ocorridos entre as décadas de 1960 e 1970 permite demonstrar que as questões ecológicas se tornaram amplamente politizadas graças ao movimento operário, e não apesar deste7. Foi na esteira de disputas duras e inovadoras, como as das unidades de pintura da FIAT8, ou das fábricas químicas de Montedison9, que a reivindicação de um ambiente saudável - primeiro na fábrica e depois nas zonas circundantes - foi convertida, de tecnicalidade, em aposta política das lutas sindicais e dos movimentos sociais.

Podemos usar a evocativa fórmula «ambientalismo operário»10 para designar a constituição de um conhecimento partidário centrado no local de trabalho. Este último tornou-se, assim, um tipo particular de ecossistema à medida que a classe trabalhadora o transformou em seu habitat «natural», acabando por conhecê-lo melhor do que ninguém. Não é por acaso que os conflitos contra a nocividade industrial foram os primeiros a criticar ferozmente a chamada «monetização da saúde», isto é, a noção de que aumentos salariais e bonificações poderiam compensar a exposição a substâncias tóxicas - por vezes mortais - e outras formas de riscos profissionais. Foi em torno da impossibilidade de indemnizar danos para a saúde que figuras-chave dessas batalhas - como Ivar Oddone11 em Turim e Augusto Finzi em Porto Marghera - lançaram campanhas militantes duradouras, cujo rastro é facilmente reconhecível na reforma sanitária de 1978, que estabeleceu o serviço nacional de saúde da Itália12.

Dois elementos importantes devem ser adicionados ao quadro. O primeiro é que as lutas contra a nocividade industrial não teriam tido um impacto tão disruptivo sem a sua ligação a mobilizações mais amplas que afirmassem a centralidade da reprodução social, graças aos desenvolvimentos no pensamento feminista. O segundo aspeto é que o movimento operário não conseguiu alcançar uma estratégia unificada: ao invés, criou-se uma tensão entre a perspetiva de uma «redenção» do trabalho assalariado - apoiada, por exemplo, por Bruno Trentin, que à época era secretário-geral da Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM), o maior sindicato dos metalúrgicos - e a de uma «libertação» do trabalho assalariado, abraçada pelas organizações operárias como Potere Operaio, primeiro, e Autonomia Operaia, mais tarde.

Parece-nos razoável supor que a incapacidade de conciliar estas duas opções em torno da reivindicação comum de uma redução da jornada de trabalho (sem cortes salariais) tenha sido um fator significativo na derrota desse ciclo de lutas. Em vez do controlo, por parte da classe trabalhadora, sobre a composição qualitativa da produção, o que ocorreu foi a reação violenta do capital13: fragmentação do trabalho, retração do Estado social, financeirização acelerada, bem como - ambientalmente - a transição ecológica partindo do global que acabamos de descrever. No entanto, à medida que o fracasso desta estratégia se torna evidente, o jogo reinicia-se. A memória das lutas de há meio século assume hoje uma relevância renovada e a questão da convergência estratégica entre as disputas em torno do local de trabalho e as mobilizações climáticas e ambientais revela-se extremamente oportuna.

«Convergindo para se erguer», no seio da e contra a crise ecológica

A derrota do Longo 1968 empurrou-nos para um mundo de desindustrialização nociva, uma expressão que designa a desindustrialização do emprego em áreas onde ainda operam indústrias significativamente nocivas14. De acordo com as estimativas recente- mente atualizadas pela Organização Internacional do Trabalho, a percentagem global do emprego industrial diminuiu lenta, mas consistentemente, de 15,6% em 1991 para 13,6% em 2021. No mesmo período, as emissões de carbono geradas por combustíveis fósseis - que incluem as provenientes de dispositivos produzidos pela indústria, mas utilizados em todos os outros setores e pelos consumidores finais - aumentaram de 23 para 36 mil milhões de toneladas anuais (como mostra o gráfico 1). Para além disso, entre 1991 e 2018, as emissões geradas pela indústria passaram diretamente de 4,4 para 7,6 mil milhões de toneladas, de acordo com a Climate Analysis Indicators Tool. Em suma, a lógica do lucro resultou tanto na perda (relativa) de empregos nas fábricas, com a precarização do emprego que geralmente se segue, quanto no agravamento da devastação ambiental.

As temperaturas sem precedentes, as secas, as colheitas fracas, o derretimento de glaciares e as mortes causadas por condições climáticas extremas que testemunhámos em 2022 são a enésima confirmação de que a situação é dramática. Estamos dentro da crise ecológica, não apenas como vítimas dos impactos da devastação ambiental, distribuí- dos de forma altamente desigual pelas classes, «raças» e géneros à escala global. Esta- mos numa crise porque, na nossa sociedade, a subsistência da classe trabalhadora depende do trabalho capitalista e, portanto, a maioria das pessoas depende do cresci- mento infinito da produção de bens. Nesse sentido, a chantagem do emprego não diz respeito apenas a instalações de produção altamente nocivas, é antes uma característica intrínseca e transversal do capitalismo, que surge com níveis variáveis de intensidade em diferentes contextos.

De forma a colocar a questão de como fortalecer um ambientalismo partindo do local, parece-nos útil atualizar o método de análise da composição de classes15 em três linhas:

1) uma conceção ampliada da classe trabalhadora, definida pela necessidade de vender a sua força de trabalho; 2) uma conceção de trabalho que inclua tanto a produção quanto a reprodução; 3) uma conceção dos interesses da classe trabalhadora16 abrangendo tanto o local de trabalho quanto a comunidade (ou território)17.

Em primeiro lugar, consideramos como parte da classe trabalhadora todos aqueles que - privados da propriedade e do controlo significativo dos meios de produção - vivem sob a necessidade de vender a sua força de trabalho, tanto para a produção de bens quanto para a reprodução de força de trabalho adicional, independentemente de encontrarem compradores estáveis ou não. Mesmo que esta concetualização exclua a classe média - à qual o capital delega algumas responsabilidades na gestão da sociedade - ela é, no entanto, mais ampla do que as estreitas visões dominantes; ampla o suficiente para incluir os desempregados, os trabalhadores reprodutivos, os trabalhadores informais, os trabalhadores intelectuais subordinados e os falsos trabalhadores independentes.

Em segundo lugar, seguindo o feminismo da reprodução social18, definimos como trabalho capitalista todas aquelas atividades - assalariadas e não assalariadas, diretamente produtivas e reprodutivas - explícita ou invisivelmente subordinadas à acumulação de capital, independentemente do setor económico. Os desprovidos, de facto, trabalham ou no fabrico de bens (trabalho diretamente produtivo) ou no fabrico e manutenção não diretamente mercantilizada de uma força de trabalho empregável pelo capital (trabalho reprodutivo). A distinção entre trabalho diretamente produtivo e trabalho reprodutivo é determinada não por diferentes tipos de atividades concretas, mas pela «fronteira da desmercadorização»19.

Em terceiro lugar, vemos os interesses da classe trabalhadora como relacionados tanto com o local de trabalho quanto com a comunidade ou o território. A distinção entre local de trabalho e comunidade - à semelhança da distinção entre produção e reprodução - não se baseia em espaços físicos diferentes, mas em relações sociais: o local de trabalho é o domínio dos «trabalhadores-como-produtores-ou-reprodutores», enquanto a comunidade é a esfera dos «trabalhadores-como-reproduzidos»20. Os interesses da classe trabalhadora são muitas vezes concebidos como centrados no local de trabalho (segurança no emprego, salários elevados, saúde e segurança, etc.). Sem dúvida, a redistribuição da riqueza por meio de salários mais elevados por horas de trabalho mais curtas ajudaria a superar o dilema empregos versus ambiente, reduzindo logo à cabeça a necessidade de empregos. No entanto, em qualquer caso, os trabalhadores não desaparecem depois de deixarem os seus locais de trabalho. Ao invés, regressam aos seus bairros, respiram o ar no exterior das fábricas e dos escritórios, gozam o seu tempo livre relacionando-se com as ecologias que os rodeiam. Os interesses da classe trabalhadora, portanto, não envolvem apenas os direitos relativos ao local de trabalho, mas também as condições das suas comunidades (preços de consumo, serviços sociais, ecologias saudáveis, etc.).

A tripla expansão da classe trabalhadora, do trabalho e dos interesses da classe trabalhadora aqui proposta visa superar as perspetivas que reforçam a chantagem dos empregos. De facto, se o trabalho «real» é apenas assalariado e industrial e, portanto, a classe trabalhadora «real» é desproporcionalmente masculina (e branca, até recentemente), e se os interesses «reais» da classe trabalhadora consistem principalmente em manter o emprego como ele é, está fora do alcance qualquer saída. Este impasse aprofunda-se ainda mais se as mobilizações comunitárias forem vistas como desprovidas de qualquer conteúdo de classe, como se os habitantes das comunidades maioritariamente operárias afetadas por graves injustiças ambientais não tivessem de trabalhar para ganhar a vida. Por outro lado, uma compreensão inclusiva destes conceitos presta-se mais facilmente à construção de coligações entre trabalhadores diferencialmente localizados dentro do sistema de classe género-raça.

Na teoria operaísta, as formas nas quais os trabalhadores são distribuídos, segmenta- dos e estratificados no local de trabalho em diferentes sectores económicos, processos de trabalho, hierarquias salariais, cadeias de bens, etc., constituem a composição técnica da classe trabalhadora, o seu lado «objetivo». A composição política da classe trabalhadora, pelo contrário, indica até que ponto os trabalhadores como classe ultra- passam, ou não, as suas divergências para afirmar os seus interesses comuns em relação ao capital. Este é o lado «subjetivo», constituído pelas formas de consciência, luta e organização dos trabalhadores. Seth Wheeler e Jessica Thorne propuseram construtivamente atualizar esse quadro, acrescentando a composição social da classe trabalhadora, ou seja, as formas como os trabalhadores são reproduzidos na comunidade, por exemplo, através de regimes familiares, habitacionais, assistenciais e de saúde21. O lado objetivo da composição de classes é então bifurcado entre composição técnica (respeitante ao local de trabalho) e composição social (relativa à comunidade).

Nessa perspetiva, é possível analisar como a classe trabalhadora é segmentada também em relação à degradação ambiental. Por exemplo, as comunidades em torno de indústrias altamente poluentes são muitas vezes compostas desproporcionalmente pelas camadas mais desfavorecidas da classe trabalhadora, em muitos casos também racializadas, e não têm necessariamente acesso generalizado a empregos nas fábricas. Para estes segmentos da classe trabalhadora, as transições ecológicas locais significariam uma queda bem-vinda nas taxas de cancro acima da média e outras doenças. Para os trabalhadores empregados em indústrias poluentes, porém, a situação é diferente, mesmo que não necessariamente inconciliável. Para estes, as transições ecológicas representam provavelmente um risco maior de acabar em empregos mais precários e de menor remuneração.

O desafio de ser contra a crise ecológica é, portanto, o de pôr cobro à chantagem, criando convergências entre as lutas relativas ao local de trabalho e às comunidades22. Esse passo está longe de ser automático, pois a classe trabalhadora está fragmentada ao longo de uma miríade de configurações ocupacionais e residenciais, uma realidade objetiva que amiúde alimenta divisões entre o sindicalismo como expressão dos interesses do local de trabalho e o «ambientalismo partindo do local» como expressão dos interesses comunitários da classe trabalhadora. Trata-se de buscar recompor politicamente tais segmentações, construindo plataformas de reivindicações para articular em conjunto as lutas relativas ao local de trabalho e à comunidade.

A disputa ex-GKN e a transição ecológica

Partindo do local

A luta do ex-Coletivo da Fábrica GKN é um passo fundamental na construção de uma alternativa a uma transição ecológica do global para o local que - ao evitar questionar o sistema que produziu a crise - não tem muito a oferecer em termos de sustentabilidade real. De facto, recuperando o fio vermelho do ambientalismo operário, o Coletivo ofereceu uma demonstração prática e militante de que a convergência de locais de trabalho e territórios em torno das palavras de ordem da justiça climática é uma estratégia viável23. A sua abordagem inovadora foi de facto capaz de gerar amplas mobilizações em massa, levando repetidamente às ruas dezenas de milhares de pessoas e, assim, conseguindo alterar planos de reestruturação que não encontraram resistência impactante em situações comparáveis noutros lugares.

Relembremos por um instante o que sucedeu em Campi Bisenzio: até 9 de julho de 2021, os operários da GKN costumavam produzir semieixos, principalmente para carros de luxo. No entanto, naquele dia, a Melrose Industries - proprietária financeira da fábrica - enviou um e-mail a anunciar a demissão de mais de 400 trabalhadores. A demissão foi retratada como o resultado natural da «transição ecológica» no sector automóvel: «Não abraçou a Greta?!??», a narrativa dominante recriminava os sindica- listas radicais do Coletivo da Fábrica. «Agora aceite as inevitáveis demissões!»24. Mas aqueles recusaram-se a aceitá-las e lançaram uma montagem permanente dentro da fábrica - que funciona até hoje25.

No início, estes trabalhadores exigiam uma coisa comum: voltar a trabalhar. Com o passar das semanas, no entanto, perceberam que a única forma de manter a produção a funcionar era defender uma fábrica pública e (territorialmente) integrada, o que essencialmente significava mudar profundamente a produção. Em que direção? Bem, aqui reside provavelmente a sua intuição mais significativa, pois a resposta foi: rumo à justiça climática. Numa declaração conjunta com a filial italiana da Fridays for Future (25 de julho de 2022), operários e jovens manifestantes apresentaram um argumento claro:

«A realidade é que a justiça climática (JC) não pode ser alcançada sem tocar nos interesses económicos mais profundos e dominantes da sociedade. A JC não pode ser alcançada sem colidir com a densa teia de interesses económicos no topo da sociedade. Para alcançar a JC, é crucial repensar radicalmente o modelo de produção e consumo, que atualmente se baseia numa forte assimetria de poder. Isso implica, entre outras coisas: a propriedade coletiva de sectores-chave da economia, a fim de conduzir a política industrial de acordo com os princípios ecológicos; necessidade e suficiência; reduzir o consumo dos mais ricos, protegendo assim os segmentos mais fracos da população, ao mesmo tempo diminuindo o peso climático do consumo por parte dos super-ricos e estabelecendo, por meio da redistribuição, medidas assistenciais verdadeiramente universais que reconheçam a importância das atividades de prestação de cuidados»26.

Tal processo vai muito além do destino da fábrica em si mesma, como indica uma declaração conjunta anterior, novamente pelo ex-Coletivo da Fábrica GKN e pela Fridays for Future, para lançar os protestos bem-sucedidos de 25 a 26 de março de 2022:

«Uma verdadeira transição climática, ecológica e social não pode desconsiderar a capacidade de uma sociedade de estabelecer formas abrangentes e sustentáveis de planeamento. E esse planeamento não pode ser gerado através de chantagens e hierarquias no local de trabalho ou na opressão e repressão das comunidades - como tem sido o caso há anos, por exemplo, no Vale do Susa -, mas deve emergir do despertar de uma democracia radical e participativa»27.

Finalmente, essa «democracia radical e participativa» insiste numa ligação intrínseca entre o ambientalismo operário, a mobilização social em geral e a justiça climática:

«A seca, o derretimento dos glaciares seculares e as ondas de calor cada vez mais intensas são a confirmação dramática das mudanças geradas pelo aquecimento global. Lutamos constantemente para chegar ao fim do mês, contra a precariedade, contra a terceirização, contra a inflação e por um salário digno. No entanto, a luta pelo fim do mês não tem sentido se não vencermos essa luta contra o «fim do mundo». E é impossível envolver cada vez mais parcelas da população na luta contra o fim do mundo se não a unirmos à luta para chegar ao fim do mês»28.

Estas palavras captam a dimensão sistémica do nosso dilema. A mercadorização, na verdade, é uma barreira que separa a produção capitalista da reprodução da vida e subordina esta à primeira. O lucro não depende apenas do crescimento infinito, mas também da capacidade de produzir coisas que as pessoas efetivamente adquiram. No entanto, as escolhas de consumo do mercado são intrinsecamente individuais e de curto prazo, ao passo que o planeamento democrático é coletivo e desejavelmente previdente. O plano de reconversão elaborado pelo ex-Coletivo da Fábrica GKN e pelo seu Grupo de Investigação Solidário é um exemplo de como horizontes aparentemente tão distantes podem encontrar, mesmo na atual conjuntura política desfavorável, uma saída concreta: a nacionalização sob o controlo dos trabalhadores com vista à criação de um Hub Público para a Mobilidade Sustentável. A ideia consistia em continuar a produzir semieixos, mas para autocarros elétricos, porque o setor automóvel, no quadro de uma transição ecológica partindo do local, não pode deixar de assentar numa forte crítica ao uso de veículos particulares. O plano foi alvo de muita atenção, ganhou o reconheci- mento do Ministério do Desenvolvimento Económico e acabou por ser publicado pela Fondazione Feltrinelli. No entanto, nenhum governo até agora teve a coragem de pro- mover uma cadeia de abastecimento regional para a mobilidade pública coletiva.

Confrontado com um sistema político impérvio, o Coletivo da Fábrica continuou a trabalhar com movimentos de justiça climática para abrir espaço à conceção de uma transição ecológica politicamente atraente partindo do local. Juntamente com a dimensão qualitativa da desmercadorização, o aspecto quantitativo e distributivo relativo aos níveis de rendimento e às horas de trabalho também deve ser abordado:

«Exigimos a redução do horário de trabalho sem cortes salariais, para que as quotas de trabalho sejam igualmente redistribuídas pela população. É possível trabalhar menos se todos trabalharem, e é um direito pelo qual todos os trabalhadores, de hoje e de amanhã, devem lutar»29.

De facto, o aumento dos preços dos alimentos e da energia ao longo de 2022 - que gerou uma onda de mobilizações e revoltas em massa em vários países (Peru, Equador, Panamá, Sri Lanka, Serra Leoa, etc.) - confirmou que nenhuma transição ecológica será possível sem a redistribuição da riqueza à escala global.

Conclusão: as cooperativas de trabalhadores como instâncias de uma transição ecológica partindo do local?

O que vemos crescer, argumentamos, é o perfil sem precedente de uma transição ecológica partindo do local. Aqui estão alguns dos seus elementos-chave: desmercadorização da produção, redução do horário de trabalho, redistribuição da riqueza. A convergência entre as lutas relativas ao local de trabalho e as comunitárias, de que a disputa ex-GKN é um exemplo, será um ponto fulcral para as amplas mobilizações necessárias para se chegar ao final do mês e ao mesmo tempo ultrapassar o fim do mundo.

Neste sentido, mesmo perante uma manifesta falta de vontade política para sequer considerar a viabilidade do Hub Público para a Mobilidade Sustentável - ou seja, nos últimos meses -, o Coletivo da Fábrica recusou-se mais uma vez a capitular. Por meio de um novo ciclo de intercâmbios com o Grupo de Investigação Solidário, os trabalhadores criaram o Projeto Reindustrialização 2.0. Um dos objetivos é contribuir para a descarbonização da logística de pequena escala tanto nos locais de trabalho de grande dimensão quanto nas cidades italianas que ainda estão longe de adotar uniformemente planos de mobilidade sustentável. O primeiro protótipo de bicicleta de carga foi construído em poucos meses e apresentado em fevereiro de 2023, com projetos técnicos baseados em conhecimento partilhado por empresas ecossociais e matérias-primas provenientes de componentes reciclados.

O projeto desse empreendimento ainda está em fase inicial e recebeu financiamento de uma bem-sucedida campanha de crowdfunding chamada «ex-GKN FOR FUTURE», apoiada pela Fridays for Future Italy, BancaEtica (uma instituição bancária ética, próxima dos movimentos cooperativos e sociais) e a ARCI, a mais antiga rede de clubes de entretenimento e cultura da Itália30. Como dizem as ativistas-académicas Francesca Gabbriellini e Paola Imperatore:

«A ideia é construir uma base popular de acionistas para apoiar o novo projeto: o terreno sobre o qual a fábrica está construída será o primeiro acionista dessa pequena eco-revolução. O primeiro passo da campanha visa acumular os recursos necessários para o lançamento concreto da cooperativa de trabalhadores. Em menos de um mês, com a participação de centenas de cidadãos e associações, a campanha de crowdfunding já ultrapassou os 175 mil euros»31.

É possível que a classe trabalhadora finalmente tenha compreendido que a sua liderança é necessária para que a transição ecológica partindo do local tenha realmente uma hipótese de se tornar a política inspirada na justiça climática mais ambiciosa que alguma vez foi imaginada.

TRADUÇÃO: SAMUEL JERÓNIMO