Introdução

Nas margens da arte medieval, sobretudo na sempre elástica planura que rodeia a palavra escrita nos manuscritos iluminados, os macacos são uma presença constante e indispensável, ainda que nem sempre epistemologicamente pacífica1. Frequentemente tidos como espelho do comportamento pecaminoso do homem pós-edénico, pela sua semelhança e por uma aptidão comum para a luxúria, para a gula e para uma cobiça por vezes confundida com excesso de curiosidade, os macacos marginais serão, acima de tudo, reflexos híbridos da sua própria natureza e da natureza humana em todos os seus aspectos, positivos e negativos.

A abundante presença do macaco na arte e literatura medievais inscreve-se num continuum que a própria historiografia ilustra, uma vez que um dos primeiros estudos iconográficos dedicados a este animal, The Ape in Antiquity de William C. McDermott (1938)2, lida com a sua presença “in art, as a pet, as a source of humour, and as an evil beast”3 no Mediterrâneo da Antiguidade. Depois deste, o estudo seminal de H. W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and Renaissance (1952)4 virá transportar o macaco para o restante espaço europeu e para os séculos que deram continuidade - cronológica mas também artística, cultural e até ideológica -, ao legado clássico, mantendo-se até hoje uma referência incontornável para os muitos trabalhos que, alicerçados no interesse pelos marginalia5 e pelas imagens marginais, se têm visto na necessidade de rever, de forma mais ou menos tangencial, o papel deste protagonismo simiesco6.

“Babuinar” as margens: entre macacos (e) grotescos

A associação deste mesmo protagonismo ao espaço físico e epistemológico da margem, do interstício, do fundo sobre o qual se destaca, organizada, a figura, fica, desde logo, explícita no termo babuinare, a primeira designação efectivamente medieval que conhecemos para aquilo que viríamos a apelidar, sucessivamente, de arabesque, drôlerie, plaisanterie e, finalmente, marginalia7.

O termo babuinare é documentado pela primeira vez no século XIII quando o jurista bolonhês Odofredo descreve a história, supostamente contada na primeira pessoa, de um pai amargurado que mandara o seu jovem filho de Bolonha para a Universidade de Paris com o estipêndio anual de 100 liras, para prover aos seus estudos e manter-se numa cidade estranha, mas que viera a saber que este havia gasto tudo em calçado, novo a cada sábado, e a mandar adornar e pintar os seus livros escolares: “fecit libros suos babuinare de literis aureis”8. Texto exemplar, certamente dirigido a um jovem de quem se esperava que fosse capaz de aprender com os erros de outrem, fala-nos de uma tradição pictórica que ultrapassa o brilho reluzente das letras douradas. De facto, Girolamo Tiraboschi, que cita precisamente este excerto em 1795, elucida o leitor quanto à real significação do termo: “La voce babuinare coniata dal nostro Odofredo, indica, come ognuno vede, quelle strane figure, di cui si veggon talvolta fregiati gli antichi Codici; ed è tratta dalla volgar voce Babbuini.”9

Não obstante a data recuada em que o faz, a leitura de Tiraboschi não é simplesmente intuitiva e muito menos infundada. Em Itália, o termo babuino era, desde há muito, associado tanto ao animal que a partir dele se identifica, como a figuras comicamente grotescas, acontecendo exactamente o mesmo em muitas outras línguas e dialectos. E, de facto, se Du Cange (1678) define baboynus, ou babuynus como “Simia epecies, idem atque Babewynus, Ital. Babbuino, nostris Babouin”10, no início do século XX, Lazare Sainéan regista numerosos exemplos da utilização histórica, de longuíssima espessura cronológica, de termos relacionados com diversos tipos de símios e a partir de várias línguas e dialectos do ocidente europeu - babouin, marmoset, moucaco, mouno, mono, bogio11 - como equivalentes de figura ridícula, cómica, grotesca ou assustadora, mas também associados a bizarro, excêntrico, ébrio, feio, lascivo, rabugento, velhaco. Da mesma forma, babouinerie, singerie, moneria, bugiaria, mogiganga, remetem invariavelmente para situações, ora espontâneas, ora festivas e premeditadas, de excessiva gesticulação, caretas, palhaçada e mascarada12.

E, de facto, a ambivalência enunciada por Tiraboschi encontra exemplos vários nas próprias fontes medievais, sobretudo a partir do século XIV. No De rebus gestis, de Galvano Fiamma, o termo baboynos identifica um dos tipos de símios representados na ménagerie do palácio de Azzone Visconti: “Habet etiam in diversis caveis diversa genera animalium, scilicet leonem, ursos, symias, baboynos et multa talia”13. Já fora de Itália, surgem exemplos que dão conta da sua equivalência ao qualificativo pejorativo de feio, ou grotesco, como sucede na crónica Branche des Royaux lignages criada por Guillaume Guiart para Philippe le Bel (c. 1306), quando diz “Li quens de Flandres Baudouin / Ne semble mie Babouin, / Ne becjaune, ne fous naïs, / Au départir de Son païs”14.

No poema Cleanness, atribuído ao anónimo autor de Pearl e Sir Gawain and the Green Night (séc. XIV), descreve-se o sumptuoso banquete oferecido por Belshazzar, do qual constam carnes assadas servidas em grandes salvas de prata decoradas com pequenos edifícios feitos de papel recortado com apontamentos dourados e figuras grotescas (baboynes) em cima, animais em baixo e, no meio, aves esvoaçando por entre folhagem15, tudo ricamente pintado (enaumayld, ou esmaltado) de azure e indigo.16

Também Geoffrey Chaucer, em The House of Fame, nos oferece uma outra descrição ecfrástica, desta feita de um extraordinário edifício feito de vidro e decorado com “many subtil compassinges,/ Babewinnes and pinacles, / Imageries and tabernacles”17. John Lydgate, ao descrever a Nova Tróia (The Book of Troy c. 1412-1420), dota os muros da cidade de quimeras tremendas e as casas de gárgulas. Descrevendo as casas dessa cidade ideal, perfeitas como palácios, fala-nos de abóbadas cheias de babewynes18, termo que continuará a surgir nas fontes inglesas medievais. De facto, no mesmo século XV, o Proptorium Parvulorum indica: “Babewyn, or babewen (babwyn, or babwen, P.) Detippus, C. F., ipos, figmentum, chimera“19, reforçando o sentido fantasista que, sem dúvida, se reflecte nos marginalia medievais.

Para Espanha, e segundo a recolha de Daniel Rico Camps, no século XV as figuras híbridas acrescentadas às obras de arte e arquitectura são designadas sob o termo bestión ou bestió (nas fontes catalãs), ficando claro que estes equivalem aos babewynes ingleses: “bestió o babuy de talla… bestions o bobaines”20. Já em Portugal, bastiões ou bastiães é o termo que mais de perto parece acompanhar este legado medieval, aplicando-se a um tipo de lavor que a historiografia ainda só conseguiu documentar de forma efectiva para a arte dos metais21.

Babuinar livros, edifícios, peças de mobiliário, de ourivesaria ou de torêutica, têxteis ou couros, entre tantos outros suportes, corresponde, então, a uma escolha artística que, algures entre o impulso decorativo patente no livro de um estudante universitário e o sentido programático subjacente ao complemento pictórico ou escultórico de uma abóbada, ou à decoração de uma salva de prata, terá resultado naquilo que hoje designamos como marginalia. Um de muitos nomes possíveis, à época e em qualquer época, por certo, não deixa de nos confrontar com o sugestivo protagonismo dos símios no imaginário e na arte medievais.

Singeries trecentistas: um século a bugiar

No século de (quase) todas as crises, (quase) não surpreende que o monstruoso, o híbrido e o metamórfico tenham aberto caminho pelas margens dos mais variados objectos artísticos, nelas encontrando o seu lugar natural. A par deles, o cómico e o grotesco que a representação do macaco transporta e potencia, como acabámos de ver, instalam-se no gosto e nos hábitos de consumo das elites do tempo.

Apesar do geral desconhecimento da natureza e composição efectiva das ménageries reais portuguesas na época medieval, ou até mesmo de provas substanciais da presença de macacos em Portugal antes do final do século XV22 (por mais previsível que seja), as primeiras representações inequívocas de macacos na arte medieval portuguesa surgem bastante mais cedo, sempre remetidas a espaços marginais ou secundários de decoração e representação.

Num dos fólios de um saltério português, proveniente do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e datado ainda da segunda metade do século XIII23, surgem dois macacos, simetricamente colocados de cada lado do número do caderno, funcionando como um dispositivo decorativo que, contudo, já retrata estes animais como ávidos consumidores de comida e bebida, uma vez que cada um segura um jarro numa das mãos e uma peça de fruta na outra. Apesar da economia e estilização do desenho, a caracterização física é suficientemente cuidada para que possamos aproximá-los dos numerosos macacos-de-gibraltar (Macaca sylvanus) que povoam as margens dos manuscritos iluminados dos séculos XIII e XIV.

Algumas das características atribuídas aos macacos ao longo deste período, inspiradas no seu comportamento real, tanto quanto (se não mais) nas fontes escritas de carácter moralizador, encontram eco num saltério trecentista (c. 1300-1325), de pequenas dimensões, que se conserva hoje na Biblioteca Pública Municipal do Porto (Ms. 623)24. Gravitando em torno da caixa de texto, a par de seres híbridos e compósitos (grylli, grotescos, híbridos teriomórficos), figuras humanas e animais, o macaco está abundantemente representado em quase todas as suas possibilidades iconográficas. Nele encontramos, portanto, o macaco guloso e despudorado, que come avidamente um fruto que segura numa das mãos enquanto, com a outra, toca no próprio ânus (com representação anatomicamente explícita, fl. 108r), o macaco vaidoso a mirar-se ao espelho, com um pente na mão (fl. 53r) e o macaco imitador, que tenta calçar as botas do caçador que está naturalmente à espreita e o apanha (fl. 159v).

Se todas estas versões são simultaneamente comportamentais e morais, a última, em particular, entronca na tradição literária do bestiário, alimentada por fontes clássicas. De facto, segundo Plínio, seguido por autores medievais como Richard de Fournival, o caçador que se encontra no encalço de um macaco calça e descalça as botas, deixando uma delas no caminho e escondendo-se à espreita, pois sabe que o animal irá procurar calçá-la e que assim, entretido e incapaz de correr, será mais facilmente surpreendido (“et li singes chaucies ne puet en nul leu ne en arbre monter ne ramper si est pris”)25. Sintéticos como são os marginalia deste manuscrito, a narrativa do bestiário aparece naturalmente comprimida na figura do macaco que se entretém a calçar uma bota azul. Encontramo-los depois em interacção com aves, animais com os quais os macacos têm uma relação frequentemente tumultuosa: num dos fólios, um macaco ataca um mocho e noutro (fl. 184r) (fig. 1), monta uma armadilha para pequenas aves (fl. 181r)26. Noutro, ainda, surge-nos como um digno e orgulhoso falcoeiro, figura cara ao iluminador das margens do Ms. 623.

Juntando-se a este elenco, um outro símio surge como parte de uma evidente relação entre texto escrito e marginalia visuais, que pontualmente se detecta no Ms 623. Junto do verso salmístico “Intellexisti cogitationes meas de longe: semitam meam, et funiculum meum investigasti”, a palavra investigasti é explicitamente acompanhada pela imagem de um industrioso macaco que, tomando de empréstimo um dos mais conhecidos métodos de diagnóstico da medicina medieval, a uroscopia, ergue um frasco de urina em direcção ao texto, para o qual aponta com o dedo indicador, indiciando os resultados da sua investigação (fig. 2). Esta opção escatológica está, na realidade, em consonância com o papel desempenhado pelos macacos na margem deste e de outros manuscritos e suportes de imagem: conhecido pelo impulso de perscrutar tactilmente os orifícios do seu corpo (tal como surge no fólio 108r), o macaco é o especialista indicado para glosar humoristicamente a expressão “funiculum meum investigasti”, servindo o termo funiculum como indicador do âmago profundo, umbilical do salmista que Deus passou a conhecer.

Fig. 2 Saltério, c. 1300-1325, (França?), Biblioteca Pública Municipal do Porto, MS. 623, fl. 172r (detalhe).

Em cronologia aproximada, reencontraremos o macaco entre a fauna fabulosa das gárgulas da fachada poente da Sé de Évora: segurando um fruto com uma das mãos e apontando para os olhos com a outra, parece querer alertar quem passa para a dimensão mais tangível dos sentidos. Comer com voracidade, e ver para logo imitar são, de facto, características frequentemente atribuídas aos macacos, animais sistematicamente associados aos excessos do corpo, dos seus desejos e dos seus impulsos mais básicos, como veremos adiante.

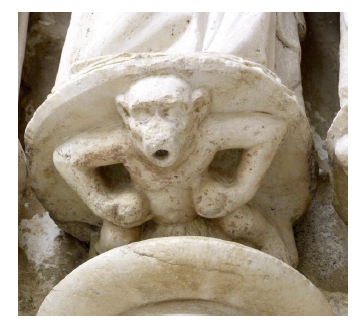

Também no conjunto escultórico do portal, atribuído a mestre Pero (c. 1330), o macaco tem uma das suas primeiras aparições plásticas (fig. 3), com um tratamento anatómico inequívoco27. Inscrito numa das mísulas do apostolado, agacha-se sob os pés de um dos apóstolos (não identificado), segurando um fruto em cada mão e projectando os lábios (desgastados, mas fáceis de intuir), num gesto claramente sugestivo do som habitualmente produzido por estes animais. Mais do que um apontamento exótico - que não deixa de ser - este macaco, preso aos desejos terrenos e aos impulsos do corpo, encarna os vícios sobre os quais se ergue o exemplo virtuoso do apóstolo.

Fig. 3 Mestre Pero (atr.), Apostolado do portal axial da Sé de Évora (detalhe de mísula), c. 1330, foto da autora.

Semelhante função parece cumprir, num contexto de leitura ainda mais desafiante, uma outra figura, muito semelhante a um símio, que acompanha uma das figuras híbridas que suportam a arca tumular de Inês de Castro (c. 1360-1362) (fig. 4). Apesar da degradação do suporte pétreo, que a descaracterizou um pouco, sobretudo ao nível da cabeça, o desenho geral aproxima-se da representação estilizada de um macaco ou, quando muito, de um demónio de traços simiescos. Na medida em que este parece debater-se violentamente com a figura de suporte - a única do conjunto explicitamente caracterizada como feminina -, torna-se tentador acompanhar Francisco Pato de Macedo e Maria José Goulão na sua identificação como o combate a um vício, porventura a luxúria28, que mais importaria arredar da imagem póstuma da rainha em tempos fora (e para muitos continuaria a ser) barregã do rei29. Específica e deliberada, esta opção não seria, contudo, despropositada, quer a partir dos múltiplos sentidos simbólicos do macaco à época, quer à luz do entendimento do túmulo de D. Inês de Castro como peça fundamental de uma tentativa de “corrigir e rescrever a história”30, que justificaria também a excepcionalidade dos seus suportes.

Fig. 4 Túmulo de D. Inês de Castro (detalhe de suporte), c. 1360-1362, Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, foto da autora.

Excepcionais são, também, os macacos que surgem, no final do século XIV, no túmulo de D. Fernando e, já na transição para o século XV, na igreja do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, aos quais daremos destaque por se tratarem de casos inéditos e de particular complexidade.

O macaco físico do túmulo de D. Fernando

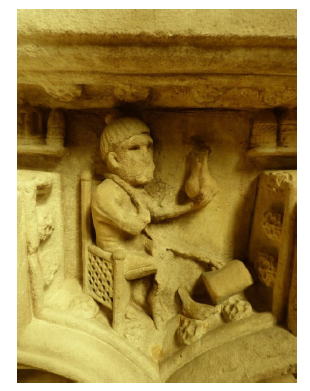

Com raízes lançadas no entusiasmo sensível do século XIX, a identificação de um alquimista no túmulo de D. Fernando (fig. 5) encontrou, muito naturalmente, o seu caminho ao longo do século XX, não só porque o seu enunciado a fazia credível à luz da relação do homem medieval com a imagem, mas porque também a narrativa pessoal de D. Fernando autorizava e expandia, na sempre emocionante correspondência entre a arte e a vida, essa mesma interpretação. O enunciado, legado à posteridade por Joaquim Possidónio da Silva não podia, na verdade, ser mais apelativo: “um alchimista sentado em uma poltrona mirando um frasco, porém [...] prezo a uma corrente que do pescoço termina a um cêpo que se vê aos seus pés, afim de que os seus malefícios não possam ser nocivos aos homens.”31

Fig. 5 Túmulo de D. Fernando (detalhe escultórico), c. 1380s, proveniente do Convento de S. Francisco de Santarém, Museu Arqueológico do Carmo, foto da autora.

A esta descrição, dar-lhe-ia Manuel Joaquim Gandra o devido desenvolvimento, numa obra dedicada às infiltrações do hermetismo e das referências alquímicas no tecido artístico medieval e moderno e sintomática dessa abertura aos temas marginais e às linhas de investigação marginalizadas pela historiografia tradicional32. Abordado, finalmente, por Carla Varela Fernandes, que explorou as suas possíveis associações ao judeu e à sua negativização iconográfica33, conheceu uma muito oportuna articulação com a hipótese lançada por Rita Costa Gomes, a propósito da rápida e inesperada deterioração do estado de saúde de D. Fernando, que o conduziria até à morte, supondo que “O motivo esculpido no túmulo de D. Fernando poderia referir-se ao castigo do físico que, muito possivelmente, o envenenou. Ou que, tentando curar o rei poderia ter contribuído para a sua morte.”34

Recuando um pouco em relação aos dados interpretativos e atendendo aos dados puramente formais - se quisermos, pré-iconográficos - a figura do alquimista, que se encontra bastante deteriorada ao nível do rosto, apresenta, contudo, pistas inequívocas para uma outra identificação, que se confirma pelo escrutínio de outras margens, nomeadamente as dos manuscritos iluminados: a do macaco físico.

Pela comparação directa com diversas representações deste motivo35 (fig. 6), percebe-se que a protuberância dos traços faciais, mais não é do que o vestígio de uma face prognata, amputada pelas inclemências do tempo, e que a mão perdida estaria muito provavelmente erguida, apontando para o frasco ou indicando o acto de proferir o diagnóstico. A perna cruzada, gesto de autoridade tantas vezes associado a figuras de poder, como os próprios monarcas, sublinha a auctoritas doutoral e, com ela, o potencial paródico da figura.

Fig. 6 Romances arturianos (detalhe), c. 1275-1300, General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, © Yale University, Beinecke MS. 229, fl. 110v.

Tomando de empréstimo o comportamento, a gestualidade e os atributos do físico, ele mantém, contudo, os sinais evidentes da sua natureza, na nudez e na prisão, que caracteriza a sua relação quotidiana com o homem (seu dono, que procura limitar-lhe os movimento e impedi-lo de subir ou de fugir para onde não deve) e a sua condição alegórica, que remete para as prisões do mundo terreno e carnal, que bestializam o homem36.

Parte de uma vastíssima família de símios que pululam pelas margens dos manuscritos dos séculos XIII e XIV37, mas também em exemplares obras quatrocentistas (livros de horas e missais, sobretudo), este macaco inscreve-se também numa ampla categoria de animais médicos, sobretudo símios, eleitos para satirizar os profissionais da medicina de então. Quase sempre representados sentados sobre verdadeiras cátedras, que sublinham a sua superioridade (e poder) face ao paciente, estes macacos são por vezes representados totalmente nus, mas mais frequentemente envergam uma peça que se remete não ao exercício prático da medicina, mas ao estatuto e conforto económico que lhe correspondia. Capas, capuzes ou chapéus são, assim, as peças preferenciais, com estes últimos a aproximarem-se com alguma frequência, como Carla Varela Fernandes não deixaria de notar a partir da escultura fernandina, do chapéu típico dos judeus, eles próprios particularmente hábeis no domínio das ciências médicas38.

Segundo David Sprunger, as críticas aos médicos, à sua concupiscência e à sua ineficiência, tão antigas e frequentes como a própria prática da medicina, encontram no século XIV e, sobretudo, no protagonismo dos animais o meio ideal para a sua expressão, enquanto agentes da inversão que permitia à sociedade do seu tempo identificar, criticar, satirizar e, num recurso catártico, rir dos seus próprios males39. Assim, o macaco substitui frequentemente o médico naquela que é a sua mais característica actividade e a sua verdadeira expressão icónica: a uroscopia, ou o diagnóstico do estado clínico de um paciente a partir da observação das propriedades (cor, transparência, cheiro ou sabor) da sua urina que, por vezes, chega mesmo a dispensar a presença física do diagnosticado40. A importância e recorrência deste tipo de diagnóstico é tal, que a representação de qualquer figura a segurar e perscrutar cuidadosamente um frasco de urina, seja ela humana, animal ou híbrida, é imediatamente equiparada ao físico. Precisamente por causa da eficácia icónica deste atributo, e ao contrário do que afirma Sprunger, o macaco médico surge frequentemente sozinho, como se comprova pelo túmulo de D. Fernando, pelo MS 623 da Biblioteca Pública Municipal do Porto e por tantos outros exemplos avulsos fora de Portugal. É, contudo, habitual que surja acompanhado pelos seus pacientes que, levando a tensão da inversão ao paroxismo, são frequentemente aves (sobretudo pernaltas), as presas preferenciais dos macacos nas suas travessuras e malfeitorias pelas margens (mesmo quando não são médicos)41.

A associação particular do macaco a este tipo de representação extrai-se da liminaridade física e comportamental do próprio animal: símile do homem, capaz de imitar mas não de compreender o que imita, ele é pura e simplesmente o veículo ideal para a crítica à oca performance do físico palavroso que, no fundo, não sabe o que faz. Tidos, mais ainda, como gananciosos, invejosos e dados aos prazeres do corpo (os macacos são também, como vimos já, símbolos de luxúria e de gula), eles contemplam a plena natureza do pior dos físicos, mais interessados na sua remuneração do que no bem físico do seu paciente, sempre mais lestos a socorrer o rico do que o pobre. Quase literalmente ilustrada, esta descrição encontra-se esculpida numa misericórdia da igreja inglesa de St. Mary at Beverley (East Yorkshire), datada de c. 1425-1450, em que um médico simiesco oferece os seus préstimos ao homem rico e mundano que lhe mostra uma moeda, voltando as costas ao homem pobre e bom cristão que não tem mais que lhe dar do que uma pequena pitança.

De facto, a necessidade de uma tão dirigida crítica, encontrá-la-emos enunciada também na literatura e cultura oral, desde o rico Físico dos Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer (c. 1345-1400), à Nave dos Loucos de Sebastian Brant (1494), até ao Auto dos Físicos de Gil Vicente (c. 1519-1524), passando pelos provérbios, de longa espessura temporal e frequentemente partilhados entre os vários espaços do território europeu42. Assim, criticam-se os médicos que acumulam dinheiro com o mal-estar dos outros, que nem sempre se preocupam, de facto, em resolver (“Quando o enfermo diz, ai, o Medico diz, dai.”); que ostentam essa riqueza com roupas exuberantes de ricos tecidos, chapéus e trajes académicos que em nada garantem que sabem o que fazer (“Médicos de Valença, grandes fraldas, pouca Sciencia”); que manipulam a vida das pessoas e, quando a prática é má, são piores do que a própria doença (“Os erros do Medico a terra os cobre”)43. A súmula de todos eles reflecte bem a desconfiança e o desconforto sentidos perante a aleatoriedade dos diagnósticos e das prescrições, da charlatanice, e da fundamental falta de compaixão de muito dos médicos aos quais as pessoas se entregavam com insegurança. Tal como reflecte, no fundo, a inexorabilidade da morte e a sua inevitável vitória sobre os esforços - mesmo que competentes e bem-intencionados - de um médico. Na miniatura iluminada de livro de horas flamengo de c. 1300 (Fig. 7), representou-se a cena de passamento de um homem, cujo enterramento acontece no bas-de-page, devidamente assistido por um macaco curioso e por um físico que perscruta (ainda) o frasco de urina, proferindo um diagnóstico que de pouco vale, já, ao seu paciente.

Fig. 7 Livro de Horas, uso de Roma (detalhe), c. 1300, © Trinity College, Cambridge, MS. B.11.22, fl.55v

A partir do macaco físico, não só dotado do imprescindível frasco da uroscopia, mas rodeado dos vasos de ervas, unguentos e demais compostos medicinais, estabelece-se precisamente essa desconfiança, marcando parodicamente e comicamente a ideia do “médico como inimigo natural do paciente”44. Esta comicidade não anula, contudo, a veemência ou a assertividade da crítica que, neste contexto, poderá até assumir o tom de lamento, tratando-se de um monumento funerário. No túmulo de D. Fernando tudo concorre, de resto, para o protagonismo desta figura entre a figuração marginal, desde o cuidado posto na sua execução escultórica, passando pelo cenário que lhe é preparado e o subtrai à abstracção de simples ornamento, até à sua intrínseca interpretabilidade ou legibilidade, que o destaca das restantes figuras, híbridas, impossíveis de classificar ou inscrever numa intencionalidade precisa.

E é, de resto, a intencionalidade que parece anunciar-se nesta escultura em particular, que nos leva ao encontro de teorias recentes em torno do provável envenenamento de D. Fernando ou, em todo o caso, da doença prolongada que terá debilitado progressiva mas fatalmente a sua saúde, conduzindo à sua morte prematura45. Um ano antes do início desta sua deterioração, identificado com o ano de 137946, deixava D. Fernando lavrado, no seu primeiro testamento a consciência do impacto da doença e da dor sobre o discernimento e a própria consciência da natureza humana:

consyrando como a Jnfyrmdade do corpo faz abetar e escurecer o entendemento e a Razom que o homem há ca pela door que padece nom tan solamente as cousas tenporaes mays si meesmo e a sua natureza faz esquecer47

Quer se trate, portanto, do resultado de uma determinação explícita do monarca, da alusão às particulares circunstâncias dos seus últimos anos e do seu passamento por decisão de terceiros ou, ainda, a uma opção da responsabilidade do artista responsável pela execução do túmulo, apenas relacionável com a sua vocação funerária por via do envolvimento das noções de saúde do corpo e da alma, o macaco físico, tão trágico quanto cómico, esclarece que a salvação não passa pelos médicos do mundo, acorrentados à sua própria (des)humanidade, ela própria espelho da fuga da razão humana que a dor impõe ao enfermo. E assim se esclarece, também, a flagrante centralidade desta imagem marginal no unicum que é o túmulo de D. Fernando.

Os macacos exibicionistas do Mosteiro da Batalha

Num dos capitéis da capela de Santa Bárbara, a primeira (cremos) a ter sido concluída na cabeceira da igreja monástica de Santa Maria da Vitória48 e, portanto, cronologicamente situada no limiar entre os séculos XIV e XV, encontra-se, devidamente centralizada, a representação, da Anunciação do Anjo e a Encarnação do Verbo, patente na evidente gravidez de Maria. Qual margem ornamentada de um manuscrito iluminado, as extremidades do capitel vão fazer acompanhar a Anunciação de um músico, tocando um instrumento de cordas e de, nada menos do que, um macaco exibicionista49, alçando uma das pernas e expondo os genitais e o ânus a quem quer que olhe na sua direcção. (Fig. 8) O facto de ser esta a figura mais interiorizada de todas, perfeitamente oculta do lado de fora da capela e apenas visível a partir do semicírculo absidal, reforça a manipulação dos olhares (e da eficácia das imagens) no interior dos vários espaços da igreja.

Fig. 8 Capitel da Anunciação, capela de Santa Bárbara da igreja de Santa Maria da Vitória, Batalha, final séc. XIV-início séc. XV, foto da autora.

Procurar paralelos que permitam a sua contextualização desvia-nos, novamente, da rota da escultura para o universo dos códices iluminados, onde encontraremos, de facto, profusa documentação para a convivência pacífica entre a representação do sagrado, ao centro, e a natural profanidade convulsa e dissonante das margens. Episódios do ciclo mariano ou cristológico, temas hagiográficos e representações de cunho litúrgico, quase sempre vertidos em miniaturas ou iluminuras de plena página, convivem com as mais distractivas, inusitadas ou até escabrosas singeries: macacos que dançam, tocam instrumentos, colhem e comem frutos, cuidam de si e dos seus gatos (com virtuoso desvelo maternal); macacos que montam armadilhas às aves e saem em caçada, que lutam com humanos ou com outros animais; e, ainda, macacos que parodiam a missa, brincam com as alfaias litúrgicas e as sagradas partículas, tocam as suas partes íntimas sem pudor e, sempre sem ele, dão livre curso ao seu pantagruélico trânsito intestinal50 (Fig. 9).

Fig. 9 Saltério, c. 1320-1330, Ghent, Bodleian Libraries, © University of Oxford, Bodleian Library MS Douce 6, fl. 96r.

Numa Igreja cujo programa iconográfico é fortemente marcado pela ideia do poder salvífico da palavra, apanágio dos predicatores dominicanos, a sugestão do som provindo das entranhas (ou “das badarrinhas”51) deste estranho macaco não deixa de funcionar como complemento sonoro e parodicamente musical, do instrumentista que acompanha também a Anunciação52. Entre o som bestial e corpóreo do macaco e o som musical e instrumentalmente mediado do tangedor estabelecem-se necessariamente discursos paralelos, marginais, mas também um circuito conjunto e indestrinçável de protecção e celebração do centro, que com eles se entrelaça também pelo som sussurrado do anúncio do Mensageiro e a Palavra encarnada, garante de salvação: “Verbum caro factum est” (João 1:14).

Aliada a este poder sugestivo, glosa visual das diversas declinações do sopro divino que concretiza a encarnação do Verbo, a presença deste macaco exibicionista e anal junto à Anunciação (quase que na Anunciação) deve, também, entender-se a partir da sua potencial função apotropaica, que vai além do simbolismo do animal, instrumentalizando-o (e à sua semelhança com o homem) com vista a desencadear uma acção, ou uma reacção. A pretendida eficácia da exposição das partes íntimas, crida pelos antigos romanos como indispensável para a neutralização do mau olhado e vertida em muitos episódios e designações que envolvem ou se destinam à exibição do rabo ao léu53, parece nada menos do que razoável no cumprimento do propósito de afastar o mal do espaço onde se representa (já) a Encarnação e, inclusivamente, de proteger a Virgem, particularmente frágil porque já transformada em recipiente da vida do Filho de Deus, num tempo em que a vulnerabilidade da mulher grávida ao mau olhado era uma preocupação quotidiana. Esta é, de resto, uma preocupação que voltará a insinuar-se numa segunda representação batalhina da Anunciação, à entrada da Sala do Capítulo, ao fazer-se esculpir em torno do pescoço da Virgem amuletos que, entre os vários aspectos simbólicos que uma análise iconológica pode sempre congregar, têm atribuições claras de protecção e profilaxia54.

Este seu papel hipoteticamente protector parece ver-se confirmado pela repetição do mesmo motivo por uma segunda vez (e em versão dupla) sobre o lacrimal de um dos contrafortes da fachada sul do mosteiro (Fig. 10). Aí, junto àquela que, durante algum tempo, terá sido a principal porta de acesso, no alto mas na imediata proximidade do portal (limes do transepto), encontramos um casal de macacos, com as bocas abertas num esgar aparentemente cómico, visível apesar da degradação naturalmente infligida pelos elementos e pelo tempo. Dolentemente reclinados sobre a superfície intersticial de um dos ressaltos do contraforte, expõem os genitais, claramente diferenciados no género, a um olhar que não parece ser necessariamente o do transeunte, dada a distância a que se encontram. Esculpidos in extremis, como as centenas de gárgulas que prestam guarda ao perímetro do mosteiro e lançam, pontualmente, avisos a quem passa e as consegue alcançar com o olhar55, estes macacos serão definitivamente mais eficientes enquanto imagens-objecto, surpreendendo e divertindo quem os encontra e cumprindo uma função outrora importante, mas hoje difícil de verter num discurso que se pretende de limitada (e fundamentada) especulação: repelir o mal, os demónios, o temido mau olhado.

Fig. 10 Escultura de macacos sobre lacrimal de contraforte, fachada sul do mosteiro de Santa Maria da Vitória, Batalha, final séc. XIV-início séc. XV, foto da autora.

Habituais agentes cómicos, os macacos são também criaturas sem censura, tidas como feias, grotescas e até mesmo demoníacas, numa reciprocidade frequente, pois também o diabo, émulo incompetente e incompleto de Deus, é apelidado de imitador, ou macaco de Deus (diabolus simia dei)56. Além disso, e talvez esta seja uma das motivações para a frequente exacerbação da natureza anal dos símios, uma das versões do Physiologus regista que o macaco, como o diabo, tem princípio mas não tem fim, expondo no seu hediondo traseiro a sua má natureza pois, tal como o diabo foi um anjo mas deixou de ser, “o macaco, não tendo cauda, também não tem espécie; e a sua parte traseira torna-se torpe, por não ter cauda; tal como o diabo, ele não tem um bom fim”57. Nesta medida, a identificação que Saúl Gomes propõe para a figura do capitel, que vê como um demónio,58 não deixa de ecoar as associações diabólicas do macaco que na sua ambiguidade, profundamente liminar (a meio caminho entre o animal, o homem e o demónio), se torna tão mais eficaz a repelir o mal, em modalidades de funcionamento apotropaico que Ruth Melinkoff caracterizou como sendo de simpatia ou de susto59.

No primeiro caso, a eficiência apotropaica do macaco reside no facto de este se assemelhar aos demónios e de se comportar como eles, atraindo-os como a semelhantes e distraindo-os de tudo o resto. No segundo, certamente mais funcional, ele assusta-os pela exposição das suas partes íntimas, entendidas como suficientemente feias para aterrorizar forças opositoras, desde exércitos inimigos até aos próprios demónios60. Esta instrumentalização apotropaica do sexo, feminino e masculino, e a crença no carácter protector da exposição genital e anal, que encontramos visualmente documentada em tantos outros exemplos escultóricos, desde as sheelas anglo-saxónicas às gárgulas de rabo-ao-léu das igrejas portuguesas (de onde não são, obviamente, exclusivas) é transversal a figuras zoomórficas, antropomórficas e monstruosas, mas voltará a repetir-se a partir do corpo símio nas igrejas da Graça de Santarém e de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, ambas datadas do início do século XV, bem como, já no século XVI, na igreja de São Salvador de Vilar de Frades.

Conclusão

Independentemente das suas distintas motivações, formas e funções, nenhuma destas representações se demite, em absoluto, do potencial lúdico, profilático e apotropaico do grotesco e do riso61, valores seminais da relação entre marginalia e singerie.

Dos manuscritos iluminados, para o espaço edificado, atravessando a generalidade da baixa Idade Média e vários dos seus territórios, as diversas circunstâncias em que o termo babuíno ocorre anunciam essencialmente a natureza grotesca, extravagante e, acima de tudo, distractiva e divertida de muitas figuras marginais - entre elas, macacos. Na arte portuguesa do século XIV, eles confirmam-se enquanto figuras-chave de um imaginário que, a pouco e pouco, começamos a considerar com a seriedade que merece, sem o privar da comicidade que sempre terá implicado. Inegavelmente retratado como “uma espécie de bobo da corte do mundo animal”62, o macaco entretém e diverte enquanto conta histórias, ilustra vícios e sublinha virtudes, satiriza e critica, protege e alerta, acompanhando os homens e mulheres do passado nas suas leituras, no exercício da sua devoção, na performance da liturgia e na espera da morte.

Fontes

Fontes manuscritas

Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, MS Santa Cruz 24.

Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Ms. 623.

The Aberdeen Bestiary - MS 24 [Em linha] Aberdeen: University of Aberdeen [Consultado a10 Junho 2023]. Disponível em https:// www.abdn.ac.uk/bestiary/translat/12v.hti

Fontes impressas

BLUTEAU, Raphael - Vocabulario Portuguez & Latino. Vol. 2. Coimbra: Colégio da Companhia de Jesus, 1728.

CHAUCER, Geoffrey - The House of Fame. Ed. Walter Skeat. The Complete Works of Geoffrey Chaucer. London: Oxford University Press, 1937.

Cleanness. Ed. Richard Morris. In Early English Alliterative Poems in the West-Midland Dialect of the Fourteenth Century. London: Trübner & Co., 1864. pp. 38-91.

DE LA HALLE, Adam; GUIART,Guillaume - Branche des royaux lignages: chronique métrique de Guillaume Guiart. Ed. J.-A. Bouchon. Paris: Verdière, 1828.

DU CANGE,et al. - Glossarium mediae et infimae latinitatis [Em linha]. éd. augm. Niort : L. Favre, 1883‑1887 [consultado a 10 Junho 2023]. Disponível emhttp://ducange.enc.sorbonne.fr/

FIAMMA, Galvano - De rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus ab anno MCCCXVIIII usque annum MCCCXLII. Ed. C. Castiglioni. Rerum Italicarum Scriptores. Series II, Tomo XII, 4. Bologna: Nicola Zanichelli, 1938.

LYDGATE, John - Troy Book. Ed. Henry Bergen. Lydgate’s Troy Book. I. London: Trübner & Co., 1906.

Promptorium Parvulorum sive Clericorum. Ed. Albert Way. London: Camden Society, 1838.

ROLLAND, Francisco - Adagios, Proverbios, Rifãos e Anexis da Lingua Portuguesa. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1780.

TIREL, Guillaume - Le viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent. Ed. Jérôme Pichon, Georges Vicaire. Paris: Techner, 1892.

VICENTE, Gil - Auto dos Físicos. Ed. Centro de Estudos de Teatro. Teatro de Autores Portugueses do Séc. XVI - Base de dados textual [Em linha]. Lisboa: Centro de Estudos de Teatro, 2010. [Consultado a 06 Junho 2023]. Disponível em http:// www.cet-e-quinhentos.com/obras