I - O pão em primeiro lugar

Os europeus da Idade Média sempre valorizaram sobremaneira o pão dentro do seu sistema alimentar, valorização que o decorrer dos séculos foi aprofundando, à medida que um outro alimento, também ele altamente valorizado - a carne - se ia tornando mais escasso1. Escassez devida, sobretudo, à diminuição das pastagens, provocada, esta, de modo especial, pelo aumento demográfico da Plena Idade Média e consequente movimento arroteador, na procura de mais alimentos reclamados pelo acréscimo de bocas e às restrições cada vez mais numerosas ao livre exercício da caça, também ela mais rarefeita na sequência desse mesmo acréscimo de terras conquistadas para a agricultura2.

Todavia, o pão tinha já, à época, não só na Europa mais em toda a bacia mediterrânica, uma tradição mais do que milenar, tradição que o guindara a um lugar de grande preponderância, desde o Próximo Oriente até estes confins da Europa em que nos situamos. Quando, há dois mil anos, na Palestina, os discípulos de Jesus Lhe pediram que os ensinasse a orar, Ele compôs um texto onde a par de algumas invocações e expressões de louvor dirigidas a Deus Pai, Lhe eram feitos diversos pedidos. Só um, porém, de carácter material - o pedido de alimento: “o pão nosso de cada dia nos dai hoje”. Isto é, o alimento por excelência era já o pão, porque o pão significava todo o alimento. Isto só podia traduzir um hábito cultural já profundamente arreigado em toda a população. Depois, a difusão do Cristianismo por todo o Ocidente veio, por assim dizer, sublimar o seu consumo.

Nascida e desenvolvida esta doutrina em ambiente mediterrânico, rapidamente assumiu como símbolos alimentares e utilizou como sinais visíveis nas suas celebrações cultuais, os produtos que eram a base material e ideológica dessa civilização: o pão, o vinho, o azeite3. Basta lembrar, uma vez mais, que o pão, confeccionado com bom trigo, o cereal nobre4, podia transformar-se, no momento culminante da Eucaristia, ela própria designada, nos primeiros tempos do Cristianismo, por “Fracção do Pão”, no corpo de Cristo; que o vinho, naquele mesmo momento, se transformava no sangue do mesmo Cristo; que o azeite, utilizado nas unções rituais, acompanhava momentos decisivos da vida do cristão: a Unção Sacerdotal, o Baptismo, o Crisma, a Extrema Unção.

Por outro lado, não eram produtos oferecidos tal qual pela Natureza. Eram antes resultado do engenho humano actuando sobre os frutos que ela, a Natureza, criara. Eram produtos culturais e, portanto, afastados da “barbárie”. Nessa medida, tanto mais valorizados pelo povo romano, e em especial pelas suas elites.

Por tudo isto considerava-se que comer pão e beber vinho5 era uma clara afirmativa de promoção social.

Assim, e sobretudo na Baixa Idade Média, o pão era componente indispensável de qualquer cardápio, consideração transversal a todos os estratos sociais. Isto é, a falta de pão, mesmo que outros alimentos se encontrassem disponíveis, representava pouco menos que a fome6.

Tendo-se assim firmado o pão como alimento imprescindível para o sustento de todos, mas sobretudo para os menos abonados, que eram a enorme maioria da população, os camponeses afadigavam-se na produção de cereais, semeando-os por toda a parte onde qualquer nesga de terra os pudesse receber, com uma perseverança e uma insistência que as fontes da época documentam à saciedade. Nem importava que a terra fosse, ou não, adequada ao seu cultivo.

No entanto, a obtenção de cereais não era tarefa simples nem fácil na Idade Média e factores adversos contribuíam para que a produção cerealífera fosse, muitas vezes, deficitária: o rendimento da semente era, em regra, muito baixo - uma produtividade de quatro, cinco sementes era considerada satisfatória7 - porque não só a qualidade dos solos nem sempre era a melhor, como já ficou dito - e na zona mediterrânica poucas vezes o era - como a fraca potência dos instrumentos de cultivo, a pouca ou nenhuma aportação de fertilizante, a deficiente força de trabalho, humana como animal, para isso contribuíam; depois as deficientes condições de armazenamento que podiam provocar perdas consideráveis pelo apodrecimento dos cereais, pela propagação de diversas doenças, pelas razias que ratos e insectos podiam provocar, ajudavam a agudizar os problemas8; depois, ainda, os flagelos da Natureza, perante os quais a Idade Média se encontrava perfeitamente indefesa vinham, por vezes, destruir em poucas horas o resultado de todo o esforço que tão laboriosamente o agricultor depositara nas suas glebas durante meses de trabalho9. Quando não eram também aqueles atropelos que os homens provocavam10.

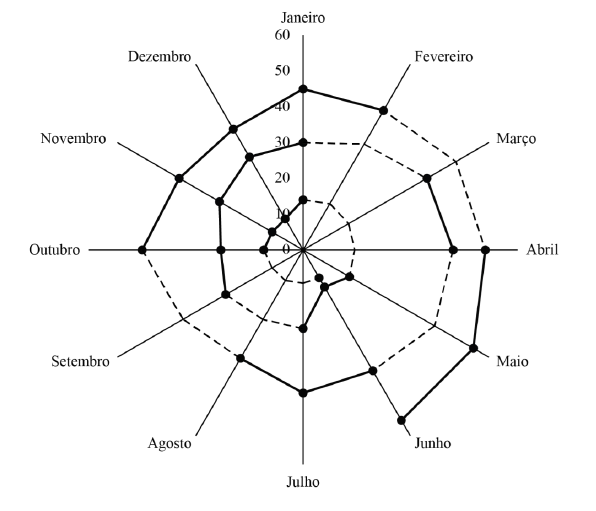

Todos estes factores e outros ainda actuavam um pouco por toda a parte no espaço geográfico em que nos inserimos - a Europa Mediterrânica -, onde poucos são os campos propícios ao cultivo dos cereais. Fernand Braudel afirma mesmo que “le blé et le pain ce sont les tourments sempiternels de la Mediterranée, les personages décisifs de son histoire”11. Esta região é uma terra de solos pobres, seca, com uma pluviosidade que nos anos normais apenas coincide com o nível hídrico mínimo do trigo12, mas que sofre muitas e acentuadas quebras, sendo a chuva, ao mesmo tempo, mal repartida ao longo do ano, mais abundante durante a época fria, altura em que a vegetação pára, a cumprir o seu descanso invernal. Não pode ser uma terra propícia ao desenvolvimento da maior parte das plantas13. Só se exceptuam aquelas que crescem com raízes bastante profundas, capazes de poderem procurar a humidade de que necessitam bem longe, no subsolo14, caso que não é, de forma alguma, o dos cereais. Pelo contrário, quando as plantas retomam a sua actividade vegetativa, com o regresso do calor, que se instala e tantas vezes aperta em desmesura, não é raro a colheita perder-se ou resultar drasticamente diminuída. Restava, para algumas culturas, o recurso à rega, mas esta estava muito longe de chegar à seara.

Todavia, como tão incisivamente deixou registado Georges Duby, os hábitos alimentares, uma vez estabelecidos e assumidos por uma qualquer sociedade, impõem-se de forma tirânica, obrigando por vezes a grandes sacrifícios para a obtenção dos produtos desejados15.

Assim sendo, nesta nossa região mediterrânica, os camponeses, que formavam a imensa maioria da população16, trabalhavam afincadamente para extrair das suas glebas uma produção cerealífera quase sempre insuficiente para alimentar todas as bocas17 e que quaisquer perturbações climáticas, as quais, em regra e de acordo com o que acima ficou dito eram representadas por uma seca mais prolongada ou severa, podiam tornar catastrófica18.

Ora, as gentes medievais não tinham forma de se opor ou contornar as condições naturais adversas, a não ser apelando para Deus a pedir a Sua intercessão, a implorar o milagre. Que nestas circunstâncias, no Mediterrâneo, era quase sempre o milagre da chuva. As preces, as rogativas, as procissões sucediam-se por toda a parte em alturas de aflição19, possivelmente com resultados diferentes de uns casos para os outros, de uns locais para os outros.

Durante estes transtornos de produção, sobretudo se sucediam em anos consecutivos, a fome instalava-se em áreas mais ou menos dilatadas, com maior ou menor intensidade, de acordo com a extensão e a violência dos fenómenos que a haviam causado.

Foram numerosos os períodos de escassez ou mesmo de crise cerealífera aguda que a Europa conheceu20 e assim, naturalmente, também Portugal21.

É certo que os maiores problemas que afectavam a Europa meridional - a seca, como já referi e por vezes também o calor excessivo e extemporâneo - não eram os mesmos que afectavam as regiões setentrionais, onde aquelas condições até podiam ser favoráveis, mas onde se temiam as chuvas excessivas22 e os longos e rigorosos Invernos23 que, por sua vez, atenuados como sempre o eram pelo clima meridional, podiam, aqui, ser benéficos. Deste modo, era raro que as condições meteorológicas fossem adversas ao mesmo tempo em toda a Europa, pelo que as regiões de produção normal e sobretudo excedentária podiam sempre encaminhar alguns cereais para aquelas onde a colheita fora deficitária. Só que os transportes não correspondiam àquilo que seria necessário em termos de agilidade e eficácia e resultavam demasiado caros para a maioria da população24. Além de que, e apesar de tudo, as disponibilidades resultavam sempre diminuídas e não chegavam para todos.

É certo que a Baixa Idade Média conheceu alguns progressos a nível tecnológico, sobretudo no respeitante à navegação e também a nível das técnicas comerciais, como sejam a aprendizagem da gestão do risco e do cálculo das margens de lucro25, o que permitiu a circulação de mercadorias em espaços geográficos cada vez mais alargados e um mais rápido colmatar de lacunas onde quer que as houvesse. Mas tal progresso estava longe de ser suficiente e, além disso, os produtos chegavam muito mais caros ao local de consumo e tanto mais quanto de mais longe proviessem.

Claro que nestas conjunturas a cidade e o campo reagiam de forma diferente e sofriam também, diferentemente, as consequências destas penúrias. Como seria de esperar.

A cidade reagia com rapidez a qualquer indicio de carência cerealífera e bastava um simples rumor26 de carestia para que todo o sistema de abastecimento frumentário se descontrolasse e entrasse em alerta e para que todos os mecanismos geralmente postos em acção nestas circunstâncias27 fossem activados, com um enorme rol de consequências. Politicamente organizada, com órgãos directivos a quem não convinha permitir situações capazes de perturbarem seriamente a ordem pública, com instituições religiosas em regra dispostas a ajudar nas maiores carências, a cidade estava mais protegida28.

Já são conhecidos diversos destes casos urbanos no seu desenrolar29. É sobretudo a cidade que produz documentação. É ela, portanto, que os tempos pretéritos nos mostram com alguma clareza. No campo, tudo ou quase tudo se encontra envolto em maior silêncio. Não é o campo que fala e quando o faz é na perspectiva do senhor.

É certo que os camponeses, os produtores de alimentos, se encontravam, ao menos teoricamente - e isso tem sido defendido por alguns autores - em situação menos desesperada do que os citadinos pobres ou mesmo remediados. E assim era, ao menos nos anos de colheita normal, e mesmo com produção deficitária podiam adiar um pouco os efeitos mais perniciosos de falta de alimentos, lançando mão de produtos outros e, inclusive, de uma ancestral actividade recolectora que, de todo, não terminara ainda30. Mas isso não passava de um paliativo que apenas atrasava um pouco a chegada do inevitável. De resto encontravam-se desprotegidos, podendo apenas contar consigo próprios e com alguma ajuda da vizinhança, que em situação de penúria generalizada se encontrava em condição semelhante, mais carecendo de auxílio do que podendo prestá-lo. É certo que um ou outro mosteiro rico, sedeado nas proximidades, podia mitigar um pouco os efeitos da catástrofe. Como o de Alcobaça, por exemplo. Mas esse auxílio não podia chegar a todos e era sempre insuficiente. Por isso, em situações catastróficas ou tendendo para tal, muitos camponeses demandavam a cidade, na perspectiva de algum auxílio. Só, porém, quando toda a esperança de poder sobreviver nas suas terras, e apoiados pelas estruturas agrárias que conheciam, se tinha já de todo desvanecido. Aliás, não lhes restando recursos, num ambiente que não era o seu e onde, portanto, teriam dificuldade em se movimentar, facilmente caíam na marginalização social. O que deve ter acontecido não poucas vezes31.

II - A penúria de 1438-1440

Se, como atrás ficou lembrado, era raro que as carências alimentares se verificassem ao mesmo tempo em toda a Europa, algumas houve que, efectivamente, alastraram por todo o seu espaço. Nestes casos, revestiam-se de uma enorme virulência, pela impossibilidade, ou quase, da obtenção de um auxílio minimamente eficaz. Pelo menos para as famílias pobres ou nessa conjuntura caídas em pobreza32.

Assim foi aquela que assolou a Europa em 1438-1440, mas que se iniciou nas regiões setentrionais um ano antes33 e que apenas se atenuou com a colheita deste último ano de 1440, retomando a normalidade durante os dois anos seguintes.

Naturalmente, também em Portugal essa carência se fez sentir com grande intensidade de Norte a Sul do País e sobejam-nos disso bastantes provas, embora, na sua maioria, de proveniência urbana, como de habitual.

As queixas partiam de muitos lados, mas, e era assim sempre, de Lisboa em primeiro lugar, porque, como a maior cidade do País, mais bocas tinha para alimentar; porque, como a mais rica e cosmopolita, maiores exigências os seus moradores colocavam na procura de todos os bens.

Segundo o seu dizer, já 1438 “fora muy minguado de pam e todos outros mantimentos”34 mas, no ano seguinte, os lamentos intensificaram-se. A cidade “ora ha mingoa e falimento de pam e outros mantijmentos”35 e continuavam as queixas acerca do grande “falimento e neçesidade que ora em esta cidade ha”36; “da mingoa que ora ha em ella [Lisboa] asy de legumes como dos outros mantimentos”37; de como era “minguada de pam e doutros mantimentos”38.

Mas também do Porto saíam queixumes “por a grande mjngoa de delle [pão] ham”39; de Évora, e tanto que o rei permite à cidade que aos castelhanos que aí fossem vender cereal se pudesse pagar em ouro que levariam consigo; que, inclusivamente, pudessem comprar ouro com o dinheiro resultante da venda desse cereal e, mais ainda, que os portugueses pudessem ir a Castela comprar pão pagando-o, lá, com ouro40; de Faro, onde vendiam “dante mãao algũa fruyta pera ssoportarem ssuas vidas […] por aazo da grande carestia de pam em que fomos postos asy como ainda somos”41. E mais tarde, em 1443, o rei lembrava o “grande trabalho em que nossos Regnos forom postos os anos pasados por a mjnga de pam que em elles auja”42.

Foram, pois, accionados na altura, todos os mecanismos considerados eficazes para fazer face ao problema. E nestas conjunturas o rei e os concelhos davam-se as mãos no sentido de, cada qual dentro da sua esfera de acção, conseguir a vinda do máximo possível de alimento. Todos temiam as perturbações causadas pela fome.

Alguns desses mecanismos só o rei podia manejá-los e, por iniciativa própria ou a pedido dos povos, ia-os pondo em funcionamento. Um dos mais importantes era sem dúvida a isenção de impostos: sisas, dízimas, outras imposições43. O erário régio e por vezes também os concelhios ressentiam-se, é certo, mas os mercadores tinham maior ganho assegurado e isso era, sem dúvida, um incentivo a não desprezar. Mas tanto ou ainda mais importante do que o lucro a obter era a segurança de pessoas e bens. A pirataria era prática corrente nas águas do Atlântico e o apresamento de mercadorias, navios e homens de um determinado país por piratas de um outro dava direito a igual acção por parte dos naturais do primeiro país sobre quaisquer outros do segundo, independentemente de serem, ou não, pessoalmente responsáveis por aquele furto. Era o direito de represália, muito fácil de exercer sobre qualquer navio que tivesse entrado a barra do porto.

Portugal, pouco farto de cereais, abastecia-se do exterior sobretudo a partir de determinadas regiões, que foram variando com o tempo e as circunstâncias44. Durante o período em que se desenrolou a escassez cerealífera aqui em análise, era a Bretanha um dos nossos maiores abastecedores45, embora o contencioso entre Portugueses e Bretões, talvez sobretudo os de Saint-Malo, expressamente designados em alguns documentos, devesse ser grande. Para que os navios bretões pudessem demandar os portos portugueses sem perigo nem temor, sucederam-se as cartas de segurança aos naturais do ducado, cartas que continuaram ainda depois de reposta, por esta vez, a normalidade46. Mas também de Castela nos vinha trigo e também os mercadores castelhanos foram agraciados com cartas de segurança47. Aliás, Castela, aqui tão perto e podendo com mais facilidade e rapidez fazer chegar o seu trigo até nós, mereceu mais: receber o seu preço em ouro ou comprar ouro com o dinheiro recebido, como já atrás ficou lembrado48. Era uma grande concessão, esta que a realeza lhes fazia.

Nestas alturas, a liberalização das importações e exportações era também um trunfo a ser utilizado. Permitia-se a saca de variados produtos, mesmo para terra de mouros, o que era o máximo da concessão, desde que em troca viesse pão ao reino49.

Por sua vez, as comunidades politicamente organizadas tudo faziam para procurar e atrair cereal até si: expediam-se cartas com pedidos urgentes de apoio50; enviavam-se emissários onde quer que houvesse notícia da existência de trigo, por longe que ele se encontrasse51. A impressão que se colhe das fontes é que a procura e aquisição dos cereais implicava muitas e por vezes bem longas viagens. E não só daqueles que pretendiam um mercado para colocar o produto52. De todos quantos procuravam esse produto.

Todavia, em épocas de crise como esta de 1438-1440, era preciso mais do que isso para atrair os mercadores. Era preciso oferecer algumas contrapartidas suplementares que viessem juntar-se às já disponibilizadas. Neste sentido, cada um oferecia o que lhe parecesse mais atractivo e estivesse nas suas possibilidades concretizar: arcar com os custos do pagamento das sisas53, do armazenamento dos cereais54 ou das dízimas e fretes de transporte55. No Porto os próprios homens bons, que bem sabiam como o sal era necessário nos países do Norte europeu, para a conservação das suas abundantes pescarias, dispuseram-se a guardar rotativamente as portas da cidade para impedir a saída de sal sem a correspondente entrada de trigo56.

À margem, ou quase, de todo este fervilhar, de todo este afã de procura, ficava o camponês, o produtor, que, quando terminasse de consumir aquilo que restara da sua lavra, após ter pago todos os tributos e direitos que oneravam a seara, ficava sem alimento e desprotegido. Com a morte no horizonte, nestes anos de penúria. Sobretudo aqueles que viviam do aluguer dos seus braços, que tantas vezes ficariam sem ocupação e sem o correspondente salário. O facto era mesmo reconhecido por homens mais ricos, os influentes concelhios, os que tinham assento nas assembleias municipais e nas reuniões de cortes e podiam fazer ouvir a sua voz. Em 1498 ficou dito, nas cortes então realizadas, que no reino “ha muytos homes pobres braceiros que tem muytos filhos e filhas os quaaes morrem de fome e andam Nus e esfarrapados por nam terem que lhes dar nem ssuas fazendas o podem sofrer”57.

Alguns deles habitariam as terras de Alcobaça58 e teriam sofrido as agruras destas fomes de 1438-1440.

III - Nas terras de Alcobaça

Nestas, como em outras terras, raramente o camponês tinha oportunidade de fazer ouvir a sua voz. Se é que alguma vez tinha. Pelo menos de modo a chegar aos nossos dias. A não ser que fosse obrigado a vender ou de outra forma ceder as suas terras a uma igreja, a um mosteiro ou a algum influente da terra. Mas a documentação de carácter senhorial permite-nos, por vezes, alguns vislumbres destas gentes, dos ambientes em que viviam e das vicissitudes por que passavam.

A abadia de Alcobaça fez chegar até nós um precioso códice onde se encontra registada a sua contabilidade referente aos anos de 1437-1440, isto é, com início a 24 de Junho de 1437 e encerramento em igual dia de 144059. Abrange assim o período crucial desta crise agrária, permitindo-nos conhecer alguns aspectos do seu desenrolar, embora, repito, na perspectiva do senhor. Como não podia deixar de ser.

1 - As rendas cerealíferas da abadia

Como todos os grandes senhores da época, o mosteiro de Alcobaça não cobrava directamente as suas rendas; mas arrendava-as todos os anos a troco de uma quantia em dinheiro.

Mas esta abadia era uma enorme casa que sustentava continuamente um numeroso grupo de pessoas, para lá também dos numerosos hóspedes que recebia, dos muitos salários, em dinheiro e géneros, que pagava, dos pobres a quem auxiliava com dádivas de cereais. Gastavam-se diariamente no mosteiro volumosas quantidades de trigo60. Por outro lado, tendo este produto uma colocação tão segura e rendosa em qualquer mercado onde fosse posto à venda, interessava ao senhor receber em géneros as rendas provenientes das suas imensas searas. Não de todas, naturalmente, porque elas se dispersavam em profusão em grande parte do País61, mas dos grandes coutos estremenhos e do pequeno mas importante couto alentejano: Beringel. Do primeiro porque aí se recolhia a maior quantidade de cereal; porque, alastrando por vários quilómetros à volta do mosteiro, o seu transporte para os celeiros centrais, na própria abadia, era mais fácil e menos oneroso62; porque daí, quando era o caso, se podiam fazer vendas mais controladas e sob a supervisão directa dos monges. Do segundo porque localizado nos arredores de Beja, numa das regiões de solos mais ricos e adaptados à cultura do trigo que Portugal podia oferecer63 e por isso habitual exportadora para fora do seu território, nomeadamente para Lisboa e para o Algarve64; porque aí as condições de solo e clima permitiam a conservação do trigo durante vários anos65, o que não acontecia nos coutos da Estremadura. Por isso aí detinha o mosteiro grandes celeiros e numerosos silos para armazenamento do trigo66; por isso aí se faziam vultosos negócios67.

Estas rendas, em anos de colheita normal, faziam entrar nos celeiros centrais do mosteiro quantidades muito volumosas de cereal68 que, no entanto, se quisermos fazer fé nas queixas que de vez em quando os monges faziam chegar ao monarca, não bastavam para os gastos da casa. O mosteiro tinha tão grandes encargos, tanto na hospitalidade que, segundo dizia, tinha de manter, como em muitas outras obrigações69, que precisavam de uma carta régia mandando a todos os concelhos que deixassem o abade comprar nos seus termos pão para o mosteiro, “ca os frades d alcobaça nom podem garecer per o pam que ham se o nom comprarem”70 e falam mesmo na “mjnguoa de pam que esse mosteiro padece”71. A ser assim, o que as vendas efectuadas desmentem, a não ser em conjunturas de escassez, em que se documentam compras, também a abadia sofreu durante esta penúria e se o pão não faltou - como de certo não faltou - tanto nas mesas monacais como também nas outras que a abadia sustentava, talvez algumas rações tivessem diminuído um tanto72 porque as rendas, essas, diminuíram bastante.

As rendas cerealíferas que alimentavam a abadia, também elas chegavam pelas mãos dos rendeiros. Cada uma das vilas com o respectivo termo73 era arrendada separadamente, por quantidades estipuladas para cada um dos cereais agricultados na região: trigo, cevada, centeio e milho.

Esta forma de recebimento das rendas tinha para o senhor muitas vantagens. Se os camponeses eram obrigados a pagar - e pagavam - o quarto e o dízimo da sua produção total74, quaisquer que fossem os cereais que tivessem cultivado e os quantitativos que tivessem recolhido de cada um deles, o senhor não estava subordinado às escolhas dos seus foreiros. Ele podia contratar com o rendeiro as quantidades que queria receber de cada um dos grãos e era isso o que fazia. Ao rendeiro restava como lucro e para pagamento das despesas que a arrecadação implicava, a diferença entre as quantias por ele acordadas com o mosteiro e as que efectivamente arrecadara. Independentemente de saber em que cereais se haviam verificado essas diferenças e os respectivos valores.

Todos os senhores preferiam as suas receitas cerealíferas em trigo. Era com ele que queriam confeccionado o pão que se servia às suas mesas e era ele que, colocado no mercado, trazia de volta os lucros mais significativos. O Abade de Alcobaça queria receber as suas rendas cerealíferas na base de dois terços de trigo para um terço de segunda.

A cevada era um cereal utilizado, ao menos nos anos de colheita normal e entre as famílias com algum poder económico, na alimentação animal, sobretudo cavalar e muar75, sendo assim a base sobre que assentava todo o sistema de transportes e comunicações e da força militar76. Era também importante por isso mesmo. Daquele terço que ficara reservado para os cereais de segunda o mosteiro recebia em cevada dois terços, isto é, dois nonos do total.

Apenas um nono restante ficava reservado para o centeio e o milho - miúdo ou alvo, porque o maiz estava longe de chegar até nós e o painço quase não se encontra na documentação alcobacense -, que dividiam igualmente entre si essa porção. Eram estes, centeio e milho, cereais com pouco significado entre as famílias possidentes ou mesmo acomodadas. Isto em toda a zona mediterrânica e em Portugal em toda a sua metade sul. Teria que ser assim no mosteiro. Aliás, no âmbito das fontes proporcionadas por Alcobaça, milho e centeio aparecem sem utilização específica para lá de umas vagas referências à alimentação animal: aves e cães. As aves - de capoeira - podiam alimentar-se com milho e também com ele se confeccionavam boroas para os cães77; os cavalos, além da cevada, podiam também receber uma ração de centeio78. Nos anos de grande escassez, estes cereais chegavam às mesas da abadia79.

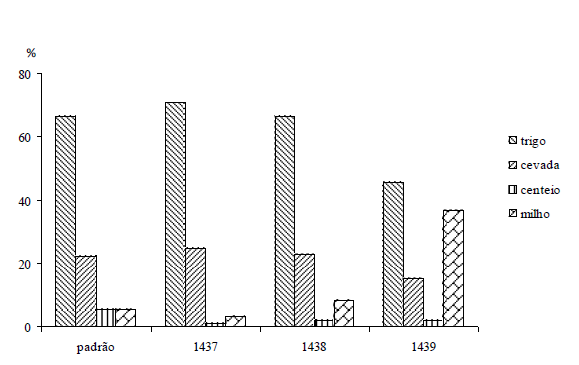

Isto é, as percentagens de cada uma das gramíneas que o mosteiro reclamava para si correspondiam, efectivamente, à forma como elas se encontravam hierarquizadas, de acordo com o apreço que cada uma delas merecia. E essas percentagens, se quisermos transformar os dizeres da documentação, acima referidos, numa escala de valores mais consentânea com as formas de pensamento actual, teremos que ao trigo cabiam 66,6% das rendas, à cevada 22,2% e ao centeio e ao milho 5,6% a cada um80.

Claro que a relação entre as quantias recebidas pelos monges e aquelas que correspondiam à punção exercida sobre a colheita dos camponeses podia não ser ajustada e dependia de diversos factores que passavam pelo número de interessados no arrendamento, pelo seu poder negocial, pelo estado das searas, pela capacidade de correr riscos por parte dos potenciais rendeiros e outros em cada altura actuantes, de acordo com as circunstâncias de momento. Mas se nem sempre as quantidades acordadas com os rendeiros entravam sem quebras nos celeiros monásticos, se, por vezes, demoravam anos a ser pagas, acabavam por se resolver, em regra, a contento de ambas as partes, terminando por vezes com algum do cereal a ser substituído por dinheiro81; se raramente as percentagens estabelecidas eram escrupulosamente respeitadas pelos rendeiros82, talvez por dificuldades acontecidas no preenchimento dos quantitativos respeitantes a alguns dos grãos, talvez por perdas sofridas em medições e transportes, talvez por outros motivos, de qualquer modo resultavam sempre bastante aproximadas das proporções estabelecidas nos contratos. Isto em anos de colheita normal e, mesmo que deficitária, não catastrófica.

Não assim quando a produção descia a níveis de ruptura ou muito próximo disso. O que aconteceu durante o período aqui em análise.

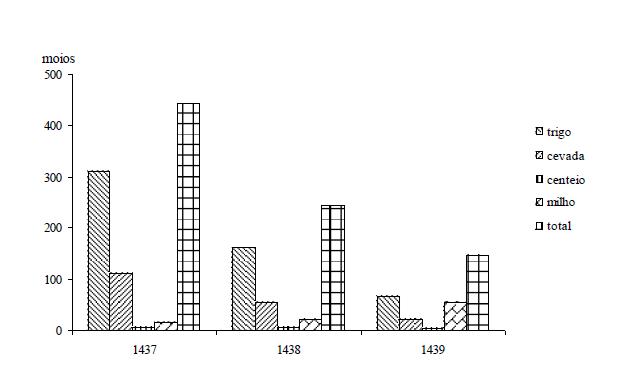

A colheita de 1437, se bem que não farta, resultou numa produção dentro da normalidade. Os monges encontraram homens interessados em tomar de arrendamento as suas rendas cerealíferas em todas as vilas dos coutos em que habitualmente elas eram arrendadas e arrecadaram nos seus celeiros 444 moios de cereal, de que 314 de trigo83. O ano seguinte já foi um ano mau. Os monges já não conseguiram arrendar as suas rendas em todas as vilas mas apenas nas mais populosas e onde, possivelmente, residiam homens mais ousados ou mais habituados a correr riscos84, pois as searas já tinham que mostrar bem a sua fraca qualidade. As rendas da abadia desceram a 243 moios85, isto é, pouco mais de metade do ano anterior. Mas o pior ainda não tinha acontecido. A colheita de 1439 anunciava-se ainda mais desastrosa. Em nenhuma das vilas alcobacenses foi encontrado quem manifestasse interesse em tomar de arrendamento as rendas abaciais, pelo que todas elas foram cobradas directamente pelos monges. Que apenas conseguiram carrear para os seus celeiros 146 moios de cereal86, quer dizer, tão-somente um terço do que tinham arrecadado em 143787. E se os proventos eclesiásticos sofreram um tal desgaste, nas eiras camponesas o desgaste foi ainda maior. Porque, recolhidas as rendas pelos próprios monges, toda ou quase toda a punção feita naquelas eiras foi transportada aos celeiros senhoriais e não há que ter em consideração os ganhos dos rendeiros. É certo que uma operação desta envergadura era muito dispendiosa. Dispendiosa em dinheiro, mas também em cereal. E não só porque, possivelmente - embora não se encontre documentado - alguns pagamentos terão sido feitos em géneros, como também porque a alimentação do grupo de trabalhadores, sem dúvida bastante numeroso, que colaborou na operação, terá sido feita, no todo ou em parte, à custa do mesmo cereal. Mas outros pagamentos - de transportes, medições - eram feitos a dinheiro, o que poupava o grão e, de qualquer modo, o que sempre se poupava era o lucro do rendeiro. Em resumo: a quebra de produção deve ter sido bastante maior do que aquela documentada pelas receitas monásticas.

E o certo é que nesse ano ficaram registadas várias compras de trigo efectuadas pela abadia88.

Como já atrás ficou dito, de uma maneira geral os rendeiros não faziam entrar no mosteiro um volume de cereais a corresponder rigorosamente às percentagens pedidas. Mas andava sempre muito próximo delas e por isso os monges, homens do seu tempo, um tempo em que o rigor do quantitativo não era valorizado em demasia, não faziam muita questão do facto. Queriam apenas que fosse cumprida a soma global ajustada com o rendeiro e que as proporções se não afastassem muito do que fora estabelecido. Tanto mais que quase sempre o trigo e a cevada se revelavam excedentários, ficando abaixo do acordado o milho e sobretudo o centeio. Para a abadia estava bem assim.

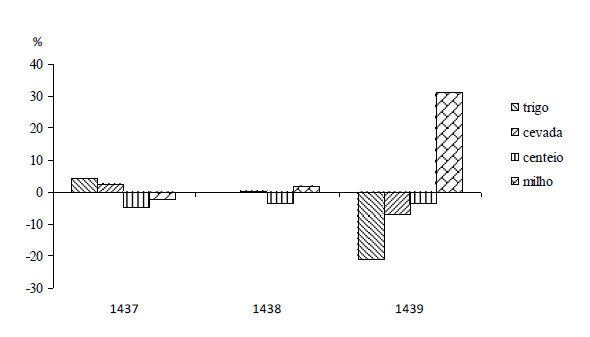

Aquando das colheitas de 1437 e 1438 ainda foi isso o que aconteceu. Comparando os quantitativos arrecadados com o padrão estabelecido verifica-se que, no primeiro daqueles anos, o trigo e a cevada, com os seus 70,4% e 24,8%, respectivamente, ultrapassaram os quantitativos pedidos, enquanto o milho e o centeio com os seus 3,4% e 1,1% ficaram bastante aquém. Em 1438 ainda se manteve o esquema habitual, com o trigo muito próximo de percentagem padrão - 66,7% - como também a cevada, embora esta um pouco mais excedentária, mas só ligeiramente - 22,8%. O centeio, como habitualmente, não preencheu a sua cota. Mas verifica-se já um elemento anómalo: o milho, em regra deficitário, como acima ficou dito, porque pouco cultivado, neste ano de 1438 ultrapassou a parte que lhe estava destinada, com os seus 8,4% do total89.

As searas que iriam ser ceifadas em Julho desse ano mostraram, por certo desde cedo, aos olhos experientes dos camponeses que iriam ser, no mínimo, pouco fartas. Havia que fazer alguma coisa na tentativa de minorar a situação. E se os homens medievais não tinham grandes recursos perante conjunturas adversas, aqueles de que dispunham, esses não podiam ser desprezados.

Embora os cereais de Inverno fossem, de longe, os mais importantes e aqueles que, na verdade, saciavam a fome das populações, não podiam ser desprezados os cereais de Primavera, plantas menos exigentes sob o ponto de vista pedológico e com um ciclo vegetativo curto, permitindo, em situações de penúria, ajudar à sobrevivência das camadas sociais mais desprotegidas. Em situações adversas fazia-se bom uso desses cereais90.

É certo que se conhecia o trigo tremês e que também em Alcobaça se semeava como grão de Primavera91, mas era o milho-alvo que de preferência desempenhava estas funções supletivas e talvez com uma produtividade que podia ser bastante compensadora92. Por todo o lado se semeava milho em situações de penúria, como documentação vária, de outras proveniências, não deixa que o esqueçamos. E de tal maneira isso se apresentava aos olhos de todos como alguma coisa de muito importante, que em diversos momentos, aquando de situações de escassez, eram os próprios homens bons, em cortes, que pediam ao monarca tornasse obrigatória a sementeira de milho93.

Assim, sendo claro que nas terras de Alcobaça era também pelo milho que se começava a tentar suprir as deficiências da colheita, em 1438, chegada que era a altura das sementeiras de Primavera, semeou-se milho e com ele se supriram, no que toca às rendas da abadia, as habituais insuficiências do centeio.

Com a safra de 1439 tudo se modificou de forma drástica. Tudo tinha, aliás, que ser diferente. Nesse ano, em nenhuma das vilas se apresentou qualquer homem com interesse em tomar de arrendamento as receitas monásticas ou, se em alguma delas isso aconteceu, nenhum chegou a acordo com a abadia de modo a poder formalizar um contrato. A operação de cobrança ficou totalmente à responsabilidade dos monges.

Feita a cobrança directamante, os cereais arrecadados nos celeiros monásticos tinham que corresponder, com bastante proximidade, à composição da colheita global de todas aquelas terras. Mas que, por sua vez, devia estar longe do que costumeiramente se praticava. O milho revelou-se como um dos cereais predominantes, a par do trigo. Isso só pode significar que, vista a calamitosa situação das sementeiras de Inverno, os camponeses se apressaram a lançar à terra todo o milho possível, na ânsia de ainda reverter, ao menos algum tanto, a situação que se avizinhava. A sua representação, assim sobrevalorizada, transformou por completo aquilo que eram as habituais participações numéricas de todos os cereais94.

O que acabei de dizer penso que se torna mais claro quando analisamos os desvios verificados entre as rendas que chegavam ao mosteiro e o padrão estabelecido para a sua entrega. Nos dois primeiros anos aqui em análise, esses desvios estavam dentro da normalidade, se exceptuarmos a percentagem excedentária de milho em 1438, aliás pequena - 1,8% -, só merecendo reparo porque habitualmente esse cereal era deficitário. A grande diferença encontra-se em 1439, onde só o comportamento do centeio correspondeu ao costumado: não preencheu a respectiva cota95. Por outro lado, a grande baixa percentual do trigo - menos 20,8% relativamente ao padrão - mas que, no entanto, foi ainda a gramínea mais cultivada, torna-se tão inusitada quanto o milho, a ultrapassar, em 31,2% a percentagem padrão que lhe era atribuída96.

2 - O pão que se comia

Já por mais de uma vez abordei alguns aspectos relacionados com o pão que se confeccionava nas terras de Alcobaça durante a Idade Média e nomeadamente na sua abadia97. Não o farei de novo aqui. Mas talvez não seja inoportuno, perante o descalabro que os números atrás apontados mostram para a aneza de 1439, tecer algumas considerações sobre o assunto.

Não sabemos, e qualquer projecção sobre o tema será falível, com que intensidade grassou a fome nestas terras e muito menos se houve consequências ainda mais graves. Com base documental, como adiante referirei, apenas é possível saber que algumas famílias esgotaram completamente ou quase as suas reservas cerealíferas, a ponto de consumirem a própria semente. Nestas circunstâncias, houve, com toda a certeza, uma subalimentação agravada ao menos entre as famílias mais pobres e aquilo a que Armindo de Sousa chamou “fome cultural” em contraponto com a “fome biológica”98, isto é, a falta de alimentos consagrados pelo costume, diferente da falta total de alimentos. E se o pão era o primeiro desses alimentos culturalmente consagrados, havia que confeccioná-lo de qualquer maneira.

É de crer que os monges continuaram, neste ano de penúria, a consumir o mesmo pão branco de sempre. Até porque as sêmeas que saíam de uma segunda peneiração da farinha destinada ao seu fabrico nunca se desperdiçavam, antes eram utilizadas na confecção de outros pães destinados a outras mesas postas na abadia. E, não obstante o grande abatimento das rendas, o trigo arrecadado pelo mosteiro era mais do que suficiente para a mesa monacal. Mas nem todos, no mosteiro, continuaram a comer o pão habitual.

Como sempre acontecia em todo o lado em circunstâncias semelhantes, a taxa de extracção de farinha aumentava e tanto mais quanto mais rareasse o cereal99. Depois, todos os grãos de segunda entravam na panificação. Aqui, em primeiro lugar o milho, porque, de acordo com o que atrás ficou dito, era o mais abundante, mas também porque o milho-miúdo produz um pão de bastante boa qualidade100. Mesmo dentro do mosteiro vemo-lo entrar no forno, juntamente com o centeio já após a safra de 1438, mas sobretudo da de 1439101, decerto para entrarem ambos no fabrico do pão destinado aos servidores da Ordem.

Sendo assim no mosteiro, não podia ser de outro modo nas vilas e aldeias que se espalhavam pelos coutos. Antes os efeitos negativos da escassez resultariam agravados. Como penso ter mostrado em trabalho anterior, os camponeses residentes nas terras de Alcobaça comiam sobretudo um pão confeccionado à base de farinha de trigo102, mas por certo, como é expectável e como acontecia em outros lugares, além da taxa de extracção de farinha se ter elevado ao máximo, como já ficou dito, a dona de casa pouparia o seu trigo, que iria juntando ao milho nas quantidades possíveis, para enriquecer o pão da família. Comia-se, assim, um pão cada vez mais escuro e áspero e também com menos qualidades nutritivas, não só porque com menor quantidade de trigo, como também porque, com uma seara debilitada, o próprio grão tinha diminuído de qualidade, apresentando-se menos denso e produzindo menos farinha103.

Ao mesmo tempo, era habitual consumirem-se os cereais de segunda em outras preparações culinárias como as papas ou os caldos, consumo que, aliás, não se resumia aos períodos de escassez e chegou quase até aos nossos dias104.

Nestas circunstâncias, a hierarquia dos cereais esvaía-se. Não só a segunda passava a desempenhar o papel do trigo - no fabrico do pão, como já ficou dito, mas também na distribuição de esmolas e outras dádivas por parte do mosteiro105, no pagamento de salários106 -, como a relação de preço entre ambos, tradicionalmente de um para dois ou próximo disso107, se tornava paritária ou quase108, o que também acontecia com os próprios cereais. Se, em anos normais, a eventual substituição de trigo por um cereal de segunda se fazia na base de um para dois, a acompanhar o comportamento dos preços, na aneza de 1439 e mesmo já na de 1438, vários pagamentos habitualmente feitos no cereal nobre foram-no em milho - “em preço de trigo”, segundo o dizer da época, isto é, na base de um para um109. E este é mais um indício seguro da entrada cada vez mais volumosa dos grãos miúdos na panificação.

Não é possível saber se o pão dos camponeses, a partir daqui, ainda via a sua qualidade mais diminuída. É sabido como, em casos de fome extrema, e não imaginando os homens e as mulheres da Idade Média subsistir sem o pão, se farinavam para confeccioná-lo, além das castanhas e das bolotas sobretudo de azinheira, o que já era longamente tradicional, também legumes, raízes comestíveis e até cascas de árvores110. O medo de morrer de fome era real para largas camadas de população111 e, por isso, ia-se muito longe na procura e na diversificação de alimentos, sobretudo para conseguir pão. Sempre o pão.

Não existem quaisquer indícios de elementos exógenos a entrarem na panificação nas terras de Alcobaça e não entraram, como toda a verosimilhança. Mas que o pão perdeu muito da sua qualidade e que as rações de muitos diminuíram bastante; que se utilizaram largamente os cereais de segunda, incluindo a cevada; que os mais pobres se sentiram acossados e que o medo de morrer de inanição bateu às suas portas, isso está dentro de toda a possibilidade que a documentação permite vislumbrar. Nem de outro modo se podia entender a reacção das gentes perante uma baixa de produção como aquela que ficou registada. Tanto mais que até em Beringel, situado, como já atrás ficou dito, numa terra que exportava trigo para fora de região e ocupava aí um dos espaços mais produtivos, se viram, nesta altura, os celeiros monásticos a serem assaltados e despojados de todo o grão aí armazenado112.

3 - O comportamento dos preços

Entretanto, os preços iam subindo. Aliás, os preços dos cereais panificáveis - o trigo em primeiro lugar - oscilavam constantemente e, mesmo em anos de produção normal, iam subindo à medida que a época das ceifas ia ficando mais afastada113 e podiam mesmo duplicar durante o ano agrícola114. Todavia, perante uma quebra real de produção, ou até mesmo uma simples ameaça, verdadeira ou imaginada, de que isso ia acontecer, os preços podiam subir de forma dramática.

Claro que o fenómeno era sobretudo urbano. A cidade vivia já muito dependente do mercado e qualquer oscilação na oferta de um produto tão sensível como o cereal era susceptível de produzir consequências da mais variada ordem. E da mais variada grandeza. Bastava que um rumor se espalhasse anunciando que o trigo iria faltar para que a afluência ao mercado crescesse em desmesura e provocasse ela própria uma carestia que ia aumentando à medida que o rumor crescia e alastrava115. Se a escassez de cereais se prolongava e às vezes por vários anos, a alta dos preços podia tomar proporções assustadoras116 e arrastava consigo os preços de outros bens alimentares e não só117.

Naturalmente que em ambientes rurais como o que aqui está em análise, tudo, a este nível, se passava de modo diferente. Mas sendo os preços do trigo, como diz Antoni Riera Melis, que determinavam em última instância a conjuntura económica118, oscilações tão espectaculares como aquelas que por vezes se verificavam tinham, necessariamente, que alastrar as suas consequências a todos os ambientes. E assim também aos rurais, aos produtores. Como Alcobaça.

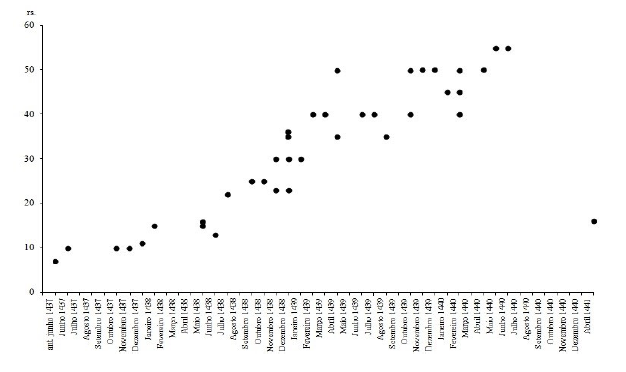

Em Alcobaça em data não muito anterior a Junho de 1437, mas impossível de precisar melhor119, o alqueire de trigo valia sete reais, mas logo subiu para dez e assim se foi mantendo ao longo do ano. Era um preço aceitável e praticado também em contextos urbanos, até porque em Junho do mesmo ano foi esse o valor de referência estipulado por D. Duarte para o pagamento de salários a oficiais do concelho de Lisboa120. Mas esse foi um preço que não demorou muito a ser superado, com subidas constantes ao longo do ano de 1438, ano em que atingiu o preço de trinta reais, valor que até aí, tanto quanto a documentação permite saber, nunca fora atingido121, mas para rapidamente passar aos quarenta e aos cinquenta reais, valor que manteve, a par de outros menores. Todavia, e vista a fraca produção de 1439, subiram ainda um pouco mais, até ao valor máximo de cinquenta e cinco reais122.

Preços praticados num mercado rural, como era o de Alcobaça, correspondentes, quase todos eles, a vendas feitas pelo mosteiro a revendedores que iriam apresentar o trigo em outros mercados, sem dúvida urbanos, esses preços só podiam subir bastante no consumidor final. A tornarem-se incomportáveis para muitas bolsas. A sugerirem-nos a verosimilhança, nesses lugares, da introdução de farinhas de várias espécies, algumas, talvez, de procedências exógenas, na panificação dos pobres, como acontecia com frequência123. E como já atrás ficou lembrado.

Mesmo aqui, em Alcobaça, analisando os preços médios124 que o trigo foi atingindo ao longo dos três anos documentados, infelizmente com algumas falhas de informação, vemos desenhar-se uma autêntica espiral de preços que nem sequer abranda com a aproximação das ceifas - o mês de Junho em que, eventualmente, até já se poderia ceifar alguma seara mais temporã, semeada em lugar mais soalheiro -, antes mantém o maior preço de que nos ficou registo125.

A colheita de 1440, por sua vez, já deve ter sido normal ou próximo disso, porque o preço de que nos ficou notícia após a ceifa desse ano - infelizmente de data impossível de precisar com rigor - mostra uma quebra brusca para os níveis anteriores à escassez126. O que era habitual em casos semelhantes127.

4 - Alguns efeitos secundários

a - A valorização dos grãos inferiores

Sendo o trigo, nas terras de Alcobaça, o primeiro dos cereais panificáveis e o que todos mais consumiam em anos de colheita normal, porque o mais produzido em todas estas glebas, já atrás ficou visto como, em anos de escassez, o milho se lhe podia aproximar bastante em volume de colheita e, por isso mesmo, o podia substituir em diversas circunstâncias, inclusive na panificação do próprio mosteiro. Mas se o milho se apresentava, de entre os grãos secundários, como o mais proeminente, era apenas porque a sua condição de cereal de Primavera permitia uma larga sementeira suplementar, mas todos os outros o acompanhavam - uma presença benfazeja e sempre desejada.

Porém, não só os cereais de segunda: também as leguminosas. E era assim em todo o lado.

Em circunstâncias normais, os legumes conheciam um cultivo difuso por todo o lado. Sobretudo as favas, sem dúvida os mais importantes128, até porque o seu grão tinha atingido já um tamanho relativamente grande, mas também ervilhas, chícharos, lentilhas, grãos-de-bico, feijões e outros ainda129. Naturalmente, em épocas de escassez cerealífera, o seu cultivo intensificava-se e as suas formas de consumo diversificavam-se, a entrarem, como já atrás ficou dito, na própria panificação. Deste modo, já alguns investigadores os têm considerado como verdadeiros cereais de substituição130.

Assim era, também, nas terras senhoreadas pelo mosteiro de Alcobaça.

É certo que a documentação - e repito: toda ela de proveniência monástica -, embora se refira com frequência às leguminosas, fá-lo quase sempre de forma estereotipada e englobando-as a todas no mesmo grupo e sem individualizar qualquer delas. As mais das vezes que as fontes alcobacenses as mencionam é no contexto dos contratos de locação de terras, onde ficava dito que delas se pagava o quarto da produção, na eira, como os cereais131. Mas a partir daí é o silêncio, ou quase. Arrendadas as rendas, os monges pareciam desinteressar-se delas e deixá-las, na sua totalidade, aos rendeiros.

Mas não assim os camponeses.

Em Alcobaça, como em todo o lado, qualquer família aldeã cultivava junto de casa, na horta que aí afeiçoara, uma grande variedade de vegetais, onde nunca faltavam algumas leguminosas. Destinavam-se ao autoconsumo e, na sua maior parte, tal como até épocas muito próximas de nós, eram consumidas em verde. E tanto mais era assim nas terras de Alcobaça quanto, para elas, usufruíam os camponeses da vantagem de não serem oneradas com qualquer punção, regalia que lhes era assegurada pelas primitivas cartas de povoamento132 e confirmada mais tarde pelos chamados forais manuelinos133. E era essa uma vantagem apreciada e tanto que, numa determinada altura - finais do século XIV -, durante uma contenda entre Aljubarrota e o mosteiro, na lista de agravos apresentada em tribunal por aquela vila, constava o facto de que, desde havia três anos, o D. Abade lhes mandava quartar134 as verças na horta, o que ia contra os seus direitos135. Todavia, essas leguminosas cultivadas na horta ainda eram, talvez, as menos importantes, embora a sua época de produção - Primavera, princípios de Verão -, altura em que os cereais ceifados no ano anterior começavam a aproximar-se, perigosamente, da exaustão, elas fossem muito bem-vindas e afirmassem uma presença quase constante na mesa dos camponeses.

No entanto, o cultivo destas plantas em campo aberto era já o mais importante na Baixa Idade Média e encontrava-se bastante generalizado, conhecidos que eram os benefícios de vária ordem que daí advinham, tanto para as terras que enriqueciam, sobretudo em azoto, quando enterradas em verde, como para a alimentação, tanto humana como animal136. Os legumes entravam assim no ciclo de rotação dos cereais, constituindo no mundo mediterrânico, como já foi notado, o equivalente ao que na época se praticava nos terrenos cerealíferos da Europa do Noroeste com o afolhamento trienal e a sementeira dos cereais de Primavera137.

Eram estes que se secavam, que podiam ser consumidos ao longo de todo o ano, que nas épocas de penúria cerealífera podiam ser farinados e entrar na massa de que eram feitos os pães dos pobres ou eram confeccionados de várias outras maneiras. Eram estes que, na cidade, sintomaticamente, gozavam, como os cereais, da isenção de sisas e dízimas ou que, como estes, conferiam segurança aos mercadores que de fora aqui os fizessem chegar138. Prova clara da importância que lhes era atribuída no seu papel de produtos supletivos dos cereais.

Nas terras de Alcobaça fazia-se também, de forma bastante generalizada, a sementeira, ao menos parcial, dos pousios com leguminosas139 e se, como atrás ficou dito, o mosteiro parecia desinteressar-se daquele quarto que lhe pertencia, de acordo com a letra dos contratos de locação que celebrava com os camponeses, neste ano de 1439 arrecadou-as em todas as vilas onde também arrecadou o cereal140.

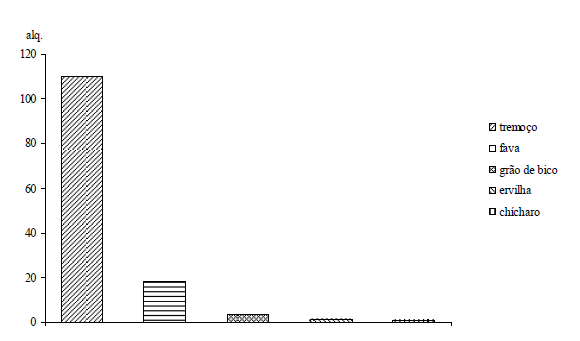

Os legumes chegados ao mosteiro foram a fava, o grão-de-bico, o tremoço, a ervilha e o chícharo. Quase todos em pequenas ou mesmo muito pequenas quantidades141.

Nota-se, neste enumerado, a falta de dois dos legumes mais cultivados e consumidos no Ocidente europeu: a lentilha e o feijão. Se nas hortas dos camponeses alcobacenses eles tinham alguma expressão, essa não podia ser grande, na medida em que não o comportava o espaço sempre tão pequeno e tão retalhado da horta. Aparentemente, não entravam no pousio das searas, nem sequer as lentilhas, nunca referidas nas fontes medievais de Alcobaça. Os feijões, pelo contrário, sabe-se que faziam parte do cardápio dos monges nos dias de abstinência ritual e em que por isso se consideravam menos bem alimentados. Mas eram adquiridos fora, em Santarém, por compra142. Quanto aos camponeses, ao menos o feijão deviam cultivá-lo, talvez a partir de algumas espécies já conhecidas que podiam consumir-se em verde, com a respectiva vagem143. Apenas semeados na horta.

Os quantitativos de legumes secos arrecadados pela abadia neste ano de 1439, não obstante serem, como disse, pouco avultados, foram recolhidos em quantidades muito díspares desde os 113,5 alqueires de tremoços até ao menos de um alqueire de chícharos144. O que talvez tenha algum significado em termos das utilizações que eram dadas a cada um deles e da conjuntura em que esta colheita se integrava.

Os tremoços, com os seus 82,7%145 do conjunto, revelaram-se largamente maioritários em todo o espaço em consideração. Mas este legume conhecia utilizações outras, bem diferentes do consumo humano. É possível que, tal como acontecia em diversas paragens, eles fossem utilizados na alimentação animal, o que libertaria para os homens e as mulheres boa parte da cevada que em regra era consumida por animais. Mas sabemos que ainda em épocas muito posteriores àquelas que aqui estão em apreço, se faziam nestas terras grandes sementeiras de tremoço para azotar os solos, pelo seu enterramento na época da floração146. Pelo que era necessário reservar grandes quantidades para lançar à terra no ano seguinte. Como, por outro lado, não podiam ser consumidos em verde, todos chegavam à eira, e aí a punção senhorial lá estava, para se exercer sobre eles. Por tudo isto avultaram de forma tão exuberante.

As favas eram também nestas terras, como em outros lugares, os legumes mais consumidos147. Aqui, os seus 13,5% no conjunto das rendas monásticas não parecem confirmá-lo. Mas há alguns aspectos a tomar em consideração. Por um lado, a presença grandemente maioritária dos tremoços, a conseguir uma redução drástica das representações de todos os outros legumes; por outro, eles não se dirigiam, sequer na sua maior parte, à alimentação humana.

A fava, pelo contrário, destinava-se ao consumo humano, independentemente de à planta, que não ao grão, serem dadas outras utilizações, como o enterramento e a alimentação animal, e sabe-se que ela entrava com muita frequência em todas as mesas. Nos casos em que foi possível saber quando e a que ritmo isso acontecia, verificou-se uma presença assídua durante os meses de Abril/Maio, a denunciar, precisamente, a sua condição de legume verde. E isto em mesas com alguma ou mesmo muita exigência148. Podendo os camponeses de Alcobaça alimentar-se livremente de legumes, tendo, muitos deles, exaurido as suas reservas cerealíferas149, com uma ceifa que se anunciava mais desastrosa ainda do que a anterior, todas aquelas famílias se alimentariam, o mais possível, desse bem-vindo recurso que eram as favas. E que eram todos os outros legumes, sobretudo também as ervilhas, com apenas 2,4% nas receitas da abadia, mas podendo, do mesmo modo, comer-se livremente em verde. E todos os outros, que todos eram uma bênção em períodos de carência.

Penso que a fraca representação dos legumes secos destinados à alimentação humana se deveu, neste ano de 1439, a um grande aumento do seu consumo em verde, na falta dos cereais.

Um outro sucedâneo do pão, que também muito se utilizava em períodos de penúria e não só, era a castanha. As terras de Alcobaça não se encontram na zona preferencial do castanheiro, que procura terras mais frias, mas ele ainda aí cresce e frutifica com alguma facilidade. Em redor do mosteiro e até à Maiorga, erguiam-se pequenos soutos, matas mais cuidadas porque a dominância pertencia ao castanheiro150. Aliás, os seus frutos faziam parte, como os legumes, dos jantares monásticos nos dias em que a refeição era “magra”, isto é, nos dias em que, ritualmente, deviam alimentar-se de peixe151. Devido às suas qualidades nutritivas. Assim sendo, sobretudo em épocas de fome, fazia-se sempre das castanhas o maior consumo possível, utilizando-as cruas ou em diversas preparações culinárias, inclusive na panificação152. Embora mais moderadamente do que em outras regiões mais a Norte, porque o produto não abundava, também os camponeses alcobacenses não deixavam de introduzir a castanha nas suas refeições, sempre que isso se tornava possível.

b - Dificuldades subsequentes

Com maior ou menor intensidade, esta escassez cerealífera atingiu a generalidade das famílias, para lá daquela ínfima camada de gentes possidentes. De forma diferente na cidade e no campo, mas tanto nuns locais como noutros, a fome ou, ao menos, o seu fantasma muito nítido bateram a quase todas as portas. O que não podia ter deixado de acontecer, dado que acontecia com frequência mesmo em épocas de abastecimento normal. Ao menos nas casas de gente pouco abonada, que era a maioria. Giovanni Cherubini diz-nos mesmo que “la minaccia della fame o la fame pura e semplice erano […] compagne inseparabili dell’uomo del Medioevo”153.

Nesta medida, os camponeses trabalhavam afadigadamente durante o ano inteiro para o autosustento da família e para pagar todos os tributos devidos ao senhor da terra. Assim todos aqueles que habitavam os coutos alcobacenses, uma vez que viviam em terras senhoriais, que todas elas pertenciam ao mosteiro. Se uma ou outra família detinha, fora deste circuito, algumas glebas alodiais, tal facto não surgiu, nem seria expectável que surgisse, na documentação que temos disponível. De qualquer modo, não seriam muitas as famílias nessas condições e, se residiam nos coutos, é lógico pensar que aí teriam a maior parte dos seus interesses económicos. Em resumo: a generalidade destes camponeses via sempre substancialmente reduzidas as suas colheitas após os pagamentos devidos ao mosteiro. Poucos ou nenhuns excedentes seriam capazes de produzir.

Porém, neste final da Idade Média toda a sociedade, urbana como rural, encontrava-se já bastantes monetarizada, de modo que também os camponeses precisavam de algumas moedas para compra de um ou outro produto indispensável que não eram capazes de produzir e para satisfazer diversos encargos. Por isso, podiam mesmo precisar de aventurar-se a colocar no mercado algumas pequenas quantidades dos víveres que arrancavam à terra. O que, em regra, não era muito compensador, a não ser que o próprio fizesse o transporte. Neste caso, o mercado teria que ser próximo e as quantidades realmente pequenas.

Para os camponeses de Alcobaça, os mercados mais apropriados e revestindo já alguma dimensão eram os de Leiria e Óbidos, possíveis de atingir em menos de um dia, para homens que se deslocavam a pé ou, se se queria algo de maior dimensão, era preciso demandar Santarém, mas para isso gastava-se todo um dia de marcha a partir de Alcobaça154. O que não assustaria caminheiros experientes como eram todos os camponeses medievais.

Ora, o trigo era um produto com larga aceitação em qualquer mercado urbano e tanto maior quanto mais pobre se revelasse a oferta do mesmo. Por outro lado, quando a inflação se manifestava actuante, então, sim, a venda de alguns alqueires de trigo podia apresentar-se como sendo compensadora155.

Por outro lado ainda, sabe-se que, em alturas de carência cerealífera, pequenos comerciantes e até artesãos apresentavam-se em mercados compensadores a vender trigo comprado a camponeses das proximidades ou até mais afastados156, pelo que percorriam as aldeias com propostas por certo aliciadoras.

Não há notícia de semelhantes procedimentos nas terras de Alcobaça, mas as circunstâncias permitem, pelo menos, colocar as hipóteses de alguma destas ocorrências perante a subida documentada dos preços e a certeza do seu aumento bem maior em qualquer mercado urbano. É possível que um ou outro dos camponeses alcobacenses se sentisse aliciado ou até pressionado pelas circunstâncias a desfazer-se de algum do seu trigo, pensando subsistir, até melhores tempos, com os grãos de segunda e as leguminosas.

Mas o que é realmente seguro é que algumas famílias acabaram por esgotar completamente as suas reservas e viram-se constrangidas a consumir também uma parte da semente.

Era esta uma situação aflitiva e desastrosa. E tanto assim que até as elites concelhias, aquelas cuja voz era audível porque tinham assento em cortes, se mostravam sensíveis a esta circunstância, a ponto de apresentarem o pedido de que, quando algum lavrador tivesse dívidas, o não mandassem penhorar nos bois de arado e na semente, se outros bens tivesse, “polla grande perda que se lhe sege por ficar sem boys e sem semente”157.

Sem semente ou com pouca para lançar à terra, a colheita do ano seguinte encontrava-se seriamente comprometida, ainda que as condições meteorológicas e outras se mostrassem propícias ao desenvolvimento das plantas. Havia que envidar todos os esforços no sentido de colmatar a lacuna.

O recurso mais comum era recorrer ao empréstimo158. Mas, em regra, na própria comunidade não havia muita margem de escolha, porque todas ou quase todas as famílias da região se encontravam em situação semelhante ou, quando muito, tinham à justa as quantidades de que precisavam para as suas searas.

Porém, o senhor tinha sempre excedentes e não lhe convinha que as terras ficassem improdutivas, uma vez que também seria participante do prejuízo. Emprestava cereal aos seus foreiros, para sementeira, sim, mas por vezes também para consumo.

Assim fizeram os monges alcobacenses nesta conjuntura depressiva. Entre 8 de Maio de 1439 e 3 de Março de 1440, emprestaram aos seus camponeses, entre trigo e milho, perto de oito moios de cereal159, por vezes com a indicação de que se destinava à sementeira160, outras talvez também ao consumo161. Pena que na maior parte dos casos o destino do grão não tivesse sido registado. Mas, entre 8 de Maio e 10 de Dezembro de 1439, o cereal emprestado foi maioritariamente o milho162, o que leva a crer que os primeiros empréstimos terão sido para lançar à terra, mas não os últimos, já demasiado tardios. Para estes, o destino mais lógico seria o consumo. Entre 12 de Fevereiro e 3 de Março de 1440 emprestou-se trigo163. Algum dele também para semear, como já foi registado. Lançado à terra já em finais de Fevereiro - até 22164 -, era sem dúvida trigo tremês, também ele de Primavera, que, com o seu ciclo vegetativo mais curto do que os de Inverno, ajudaria ainda a compor a colheita desse ano de 1440. Aliás, uns dias antes seguira para uma das searas do mosteiro, dita “do abade”, na Roda, uma remessa de trinta alqueires de trigo “para semear” e registou-se a seguir trigo tremês165. Tudo se fazia, em conjuntura tão depressiva, para minorar a escassez.

É certo que por esta via os aldeãos resolviam alguns dos seus problemas mais imediatos. Mas é certo também que uma parte da colheita futura ficava desde logo comprometida, porque em conjunto com os foros habituais havia que pagar o empréstimo, com ou sem juros, juros que também as instituições religiosas podiam cobrar166. Nada nos permite saber se o mosteiro cobrava ou não algum interesse por esses empréstimos, mas, mesmo que o não fizesse, tinha que ser ressarcido das quantias emprestadas. E mesmo sem esse ónus suplementar, a conjuntura já era suficientemente má para ter deixado muitas sequelas.

Para finalizar

Não é possível saber que outras marcas, permanentes ou não, esta escassez cerealífera deixou nas terras de Alcobaça.

O mosteiro, embora tenha tido alguns prejuízos, que teve - a diminuição das rendas, os gastos causados pela cobrança em 1439, o assalto aos celeiros de Beringel, não foram compensados pela subida dos preços -, mas os monges eram ainda, nesta altura, muito ricos167, pelo que facilmente se recompuseram, se é que, na verdade, chegaram a precisar disso.

Mas não assim as famílias camponesas, pelo menos em boa parte. Se elas eram tão pobres como o próprio abade reconhecia e atrás ficou referido; se tantas dessas famílias precisaram recorrer ao empréstimo, ao menos de cereal168, é porque a fome chegou a bater às suas portas e elas envidaram os esforços possíveis para a não deixar entrar. Se é que o conseguiram. No entanto, como a conjuntura depressiva se não arrastou por demasiado tempo - como atrás ficou dito, a colheita de 1440, como tudo leva crer, já se mostrou normal ou próximo disso -, é possível que as feridas se tivessem curado com alguma rapidez e não tivessem chegado a ser muito profundas169.

Todavia, quando se trata de camponeses, que não falavam por si próprios porque a sua voz não era audível, temos que ficar, muitas vezes, por conjecturas.

Referências

Lisboa, Arquivo Nacional / Torre do Tombo

a - Fundos alcobacenses

Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 2ª incorporação (= Ordem de S. Bernardo, Mosteiro de Alcobaça), m. 1, 4, 8, 25, 33, 38, 62, 70, 86 e 89.

Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, 1ª incorporação, Documentos Particulares (= Corporações Religiosas, Mosteiro de Alcobaça), m. 38, 41, 42.

Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Documentos Régios (= Corporações Religiosas, Mosteiro de Alcobaça, Documentos Reais), m. 2, 4.

Ordem de Cister, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (= Conventos Diversos, Mosteiro de Alcobaça), liv. 5, 11, 12, 14, 15, 136, 183, 194, 212.

b - Chancelarias régias

Chancelaria de D. Afonso V, liv. 2, 16, 18, 20.

Chancelaria de D. João III, liv. 50.

c - Leitura Nova

Estremadura, liv. 4, 6, 7.

Odiana, liv. 4.

d - Fragmentos

Fragmentos, cx. 13.

Fontes impressas

Actas de vereação de Loulé. Séculos XIV-XV. Supl. de al’-Ulyā, n.º 7. Loulé: Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 1999-2000.

Actas de vereação de Loulé. Século XV. Supl. de al’-Ulyā, n.º 10. Loulé: Arquivo Histórico Municipal de Loulé, 2004.

Cortes portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1498). Lisboa: Centro de Estudos Históricos - Universidade Nova de Lisboa, 2002.

Crónica de Portugal de 1419. Ed. crítica de Adelino de Almeida Calado. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1998.

Descobrimentos portugueses. Documentos para a sua história. Public. e pref. por João Martins da Silva Marques. Vol. I (1147-1460) e supl. ao vol. I (1057-1460). Lisboa: Edição do Instituto para a Alta Cultura, 1944.

Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa. Livros de Reis. Vol. I e II. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1957-1958.

Documentos das Chancelarias reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos. Ed. por Pedro de Azevedo. T. I (1415-1450), Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1915.

Documentos históricos da cidade de Évora. Ed. por Gabriel Pereira, [2.ª ed.]. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1998.

Forais manuelinos do reino de Portugal e do Algarve conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa. Ed. por Luiz Fernando de Carvalho Dias. Estremadura. Beja: Ed. do Autor, 1962.

“Vereaçoens”. Anos de 1401-1449. Nota prévia de J. A. Pinto Ferreira. Porto: Câmara Municipal do Porto - Gabinete de História da Cidade, 1980.

Vereações da Câmara Municipal do Funchal. Século XV, ed. por José Pereira da Costa, Funchal: Secretaria Regional de Turismo e Cultura - Centro de Estudos de História do Atlântico, 1995.