1. Introdução

Este artigo - que parte de um projeto mais alargado de doutoramento - procura compreender as dinâmicas discursivas em memoriais online publicados por funerárias locais nas suas páginas de Facebook. A necrologia tem vindo a ganhar importância na comunicação digital por parte de funerárias portuguesas, tanto nos seus websites como no Facebook (Mendes, 2018), sendo que este último parece criar condições para um contacto mais frequente das instituições, potenciando formas de participação de luto renovadas, que surgem das reações e comentários dos utilizadores em cada obituário. Neste sentido, a hipótese que norteia esta investigação é a de que, nos casos específicos em análise, a produção do discurso de luto público através do digital promove a criação de comunidades e aproxima-as da morte e do luto. Esta ideia parte, por um lado, de um determinado afastamento histórico da morte no ocidente, em que uma maior institucionalização profissionalizou a gestão de morte (e.g., predominância de funerárias; morte comum em hospitais, ao invés de casas; Ariès, 1974); por outro, de o digital poder ser visto como um meio com potencial para tal reaproximação, por permitir uma certa apropriação social que resulte em algum tipo de participação individual e comunitária.

Esta investigação procura responder a esta e outras questões através de uma abordagem interpretativa e qualitativa, oferecendo um filão investigativo que permita um entendimento mais focado e circunscrito. Deste modo, optou-se, juntamente com os princípios da análise crítica do discurso, pela etnografia em âmbito virtual, que concorre para uma melhor identificação e compreensão dos processos comunicativos, interativos e comunitários presentes nas publicações de óbitos de cada funerária. São analisados os comentários e reações do ponto de vista do utilizador e tem-se em conta a comunidade de seguidores de cada página de Facebook e, concretamente, a comunidade criada em cada publicação de óbito, constituída pelas pessoas que reagem à morte. O discurso de condolências e as interações entre utilizadores permitirão compreender aspetos referentes à forma de percecionar e comunicar a morte, possibilitando ainda um entendimento sobre o que estas comunidades podem significar para as dinâmicas de luto. De realçar que os resultados aqui apresentados apenas se referem a estes casos em específico. Para além da hipótese mencionada, a investigação parte de três questões orientadoras:

2. O Luto Público e as Redes Sociais Online

O luto manifesta-se de forma diferente mediante o contexto social (Lofland, 1985), e em sociedades modernas ocidentais parece ter-se assistido a mudanças no que concerne as consequências emocionais de conotação negativa no processo de luto (Walter, 2017). No contexto dos rituais funerários no ocidente - em que atitudes perante a morte se parecem revelar relativamente estandardizadas pelas diferentes sociedades (Brubaker et al., 2013) - é desencorajada a expressão emocional pública, normalmente resultante em choro, ira ou medo (Parkes et al., 1997/2003). A morte é vista como um evento essencialmente privado, em que a partilha com o resto da comunidade é circunstancial e pouco aprofundada (Laungani & Young, 1997/2003), ao contrário de países como a Índia ou a China, ou sociedades formadas por pequenos grupos (Parkes et al., 1997/2003), em que a morte tende a afetar emocionalmente não apenas a família do falecido, mas a comunidade na sua integralidade; em tais sociedades, as manifestações emocionais por parte das famílias, perante a proximidade, são aceites, detendo uma função catártica (Laungani & Young, 1997/2003). Ao mesmo tempo, a morte, apesar de difundida profusamente em diversos meios (e.g., séries de televisão, que simulam violência e morte), encontra-se essencialmente confinada a tempos e espaços específicos, tendencialmente privados e agendados, como é o caso da morte em hospitais, que hoje se estabelece como a norma no modo de morrer (Laungani & Young, 1997/2003). Neste sentido, parece existir um desfasamento entre morte simulada e morte real (Young & Papadatou, 1997/2003), promovendo-se perante esta última uma posição de maior desfasamento e até proteção (e.g., evitamento no contacto com cadáveres; Longbottom & Slaughter, 2018).

Num espaço como o do Facebook, onde a fronteira entre público e privado é difícil de definir (Martins et al., 2022), as expressões de luto tenderão a sofrer mudanças, e de igual modo a relação da morte com a proximidade - em especial em âmbito digital, caracterizado por uma maior permanência e amplitude de alcance - parece tornar possível a renovação de dinâmicas no que respeita a uma morte mais participada. Tendo em conta a comunicação instantânea entre estranhos, que permite a reconfiguração social e comunicacional de indivíduos outrora isolados (Walter, 2007), redes sociais online, como o Facebook e o YouTube, tornaram-se espaços de dinâmicas relevantes de discussões, comentários e relatos pessoais relacionados com a morte e o processo de uma doença (Gustavsson, 2011).

O digital possui assim um papel particular na questão da morte, por um lado, por permitir uma ligação entre os domínios privado e público, trazendo esse tema para a vida quotidiana das redes de sociabilidade que vão para além da família imediata; por outro, por fornecer uma audiência para comunicações privadas com os mortos, como é o caso dos memoriais online (Walter et al., 2012). Tais memoriais revelam tendências para a comunicação entre enlutados, de enlutados para utilizadores fora das redes mais próximas (e.g., conhecidos, vizinhos), e, como se aludiu, para uma comunicação direta com os falecidos (Arnold et al., 2018; Vries & Rutherford, 2004). Ainda assim, estas características não são propriamente novas, desde logo no contexto de um velório físico, parecendo assistir-se mais propriamente a uma reconfiguração das práticas do que a um afastamento de práticas tradicionais.

3. Obituários, Web 2.0 e Particularidades Discursivas em Memoriais Online

Um memorial desempenha um papel relevante na construção da memória coletiva e de como se recorda uma morte ou evento trágico (Ulmer, 2005). Se os websites de memorialização surgidos na década de 90 seguiram o conceito dos memoriais físicos, redes sociais online como o Facebook, que permitem a produção de conteúdos de utilizadores, revelaram-se, mais tarde, espaços metafóricos relevantes para partilhar sentimentos e experiências, inclusivamente de perda e de luto (Moyer & Enck, 2018).

Já o obituário tornou-se um documento sociológico relevante na sociedade ocidental, capaz de refletir estruturas e dinâmicas sociais (Fernández, 2007; Fowler, 2007) ou mesmo desconformidades societárias ao nível económico, de género e de etnia (Marks & Piggee, 1998). No que respeita à criação de uma memória coletiva - de como um grupo, neste caso, imagina e recorda uma pessoa que faleceu -, o obituário contemporâneo tende a recapitular o passado do indivíduo, com acontecimentos ou mesmo traços de personalidade selecionados por aqueles que estão nas suas redes íntimas (e.g., familiares; Fowler, 2007). De facto, e mesmo em contextos de rituais fúnebres, a significação de um indivíduo - outorgada pelos outros em relação à pessoa que morreu - parece hoje resultar essencialmente de uma recapitulação que os vivos fazem da vida do morto (Walter, 2017). Por outro lado, o que já parece suceder nos obituários online é uma transferência desse discurso para o utilizador pertencente a círculos secundários do morto; estes poderão produzir publicamente comentários, factos ou vivências que contribuam para a memória coletiva, proporcionando espaços de envolvimento social, passíveis de mudança constante (Kohn et al., 2012; Nansen et al., 2014), e, em especial, o Facebook contribui para a vivificação da memória coletiva, no contexto de uma morte, formatando-a da esfera pública e “sendo formatada por esta, numa dinâmica recíproca de participação popular e interação da sociedade com os mortos” (Ramos, 2015, p. 47).

Quanto ao discurso de luto, restrições de natureza social no contexto da morte em sociedades de cultura ocidental fazem com que os indivíduos hesitem em lidar com ela de uma forma que não a tradicional ou expectável (Fernández, 2007). Assim, os indivíduos e a comunidade envolvente dispõem de uma série de mecanismos linguísticos - tanto dirigidos para a família como para o morto (e.g., eulogia) - que se encontram em conformidade com as normas sociais e religiosas dos eventos em questão (Al-Shboul & Maros, 2013).

Com o desenvolvimento tecnológico, a vida social contemporânea tornou-se textualmente mediada, com os textos a atravessarem diversos domínios e a contribuírem para um corpus online vastíssimo (Giaxoglou, 2014). Tendo em conta a participação e as transformações linguísticas específicas ocorridas nos espaços digitais, verificam-se particularidades discursivas tais como erros gramaticais, utilização de vernáculo ou partilha de memes (Nansen et al., 2017; Williams & Merten, 2009). Outra propensão discursiva é o habitual tratamento de condolências, ou frases de homenagem, na segunda pessoa do singular, promovendo uma tendência forte para uma comunicação direta com o morto, sem necessariamente existir com os enlutados (Giaxoglou, 2014). Já Rusu (2020) refere que a morte de alguém, nomeadamente após um obituário online, forma tendencialmente uma comunidade sem mexericos, motivada por um tabu no que respeita a julgar os mortos. Por essa razão, no contexto das proximidades não parece ser incentivada a liberdade para recapitular experiências negativas.

Tais tendências discursivas de condolências existem num espaço público e testemunhável (Nansen et al., 2017), sendo este interativo e sincrónico (com a potencialidade de respostas imediatas; Riva & Galimberti, 1998). Por outro lado, o que aqui sucede não é muito distinto da experiência do velório físico: se for tida em conta a ideia de dramaturgia de Goffman (1959), na qual é feita a distinção entre bastidores e palco, quem realiza a performance (a condolência) participa simultaneamente numa comunicação privada (por ser sobre essa pessoa) e pública (por estar exposta à comunidade). Tal situação, em abstrato, pode causar determinadas tensões, por existirem expectativas distintas entre o lado privado e público. E se Goffman se centrava em interações face a face, o contexto mediado do online pode promover outro tipo de condicionantes ao nível comunicacional.

4. A Cultura de Proximidade das Funerárias Portuguesas e Tendências Digitais dos Seus Obituários

Tendo sido abordada a literatura relativamente ao luto público e ao contexto discursivo em redes sociais online, será ainda importante perceber melhor o contexto português no que respeita ao mercado funerário e esclarecer a relação entre funerárias e proximidade, que permitirá contextualizar melhor o discurso de luto que iremos observar.

A estrutura do mercado funerário em Portugal é similar à da generalidade das sociedades ocidentais (Nansen et al., 2017), com a divisão entre uma multinacional predominante (em Portugal, a Servilusa) e empresas de pequenas dimensões, mais localizadas e que tenderão a ter uma relação intergeracional com a região em que a sua loja se encontra (Kayseller, 2012). Contudo, a própria Servilusa, cuja comunicação online se revela centralizada e se caracteriza por um elevado grau de formalismo corporativo (Pais & Neto, 2022), parece valorizar uma noção de relação mais “familiar” entre funerárias e proximidades através da preservação dos nomes das funerárias que passa a integrar1, como, a título de exemplo, a Agência Funerária Borges, de Almada, que possui à entrada da loja uma apresentação estandardizada da empresa (e.g., logótipo, cores) com a designação “Borges”. No texto da sua página online (Servilusa, s.d.) é referido tratar-se de uma funerária “com tradição e de referência na Cova da Piedade”, o que, precedendo um discurso mais formalizado que caracteriza o resto do texto, valoriza ainda assim o cariz histórico da loja no contexto da proximidade.

A mesma fotografia da entrada da loja mostra ainda, na montra, um cartaz publicitário alusivo a um plano de antecipação do pagamento do funeral - cuja específica comunicação do serviço, no seu website, se foca no público idoso, que surge representado no cartaz (Pais & Neto, 2022) -, podendo indicar uma comunicação que tem em conta características específicas da comunidade (por exemplo, e como hipótese, uma eventual existência de população mais envelhecida nos arredores). Em geral, esta multinacional parece assim reconhecer, em termos logísticos e comunicacionais (ainda mais se entendermos a própria presença física como um meio de comunicar com os arredores), uma certa cultura de proximidade - que tenderá, pois, a existir nas funerárias independentes.

Em Portugal, o estabelecimento das funerárias, no século XIX, como elementos institucionais pareceu acompanhar o desenvolvimento de um movimento ideológico de maior valorização do indivíduo e da dignidade dos funerais, tanto na metrópole como em ambientes ruralizados (Catroga, 1991); passou assim a existir - também com o surgimento aí da figura do “agente funerário” (Mendes, 2018) - uma relação mais explícita entre instituições e proximidades, no que respeitava a processos fúnebres. Em parte, as páginas de Facebook parecem uma extensão desse tipo de relação, dado que se pressuporá que os seguidores detenham de algum modo uma relação com a localidade (e.g., residentes, emigrantes oriundos desse local). Ademais, permitindo um foco comunitário perante a pessoa que morreu, estas páginas parecem também criar condições para um discurso de luto não tanto cingido a experiências de cariz mais íntimo, como grupos fechados de Facebook em que se procura a partilha e a validação emocional (Santi & Bianchi, 2023), mas, como já se disse e posteriormente se explorará, um discurso tendencialmente lateralizado, proveniente de círculos secundários que, neste caso, poderão advir de relações e conhecimentos de âmbito físico e local.

Em específico, a publicação de óbitos por estes meios tem vindo a crescer em Portugal. Se, como diz Mendes (2018), as funerárias sempre os publicaram em jornais, hoje são, em paralelo, publicados em meios digitais, ao mesmo tempo que um número mais alargado de serviços oferece novas opções ao cliente, modernizando-se perante a sua população próxima. Para além de websites próprios e Facebook, existem parcerias com plataformas necrológicas online, onde as agências publicam os óbitos e estes podem ser alvo de comentários, como o Até Sempre e o InfoFunerais2, que, como no Facebook, permitem a criação de um memorial, produzindo uma identidade virtual do morto através de informação básica (e.g., nome, fotografia, datas de nascimento e morte). Assim, assiste-se, no geral, à evolução do setor funerário no sentido de aproveitar novas formas online de comunicar com o cliente local, sendo o Facebook - que é analisado neste artigo - um dos meios escolhidos.

5. Metodologia

5.1. Análise Crítica do Discurso e Etnografia no Âmbito da Internet: Modelo Semiestruturado

A análise crítica do discurso discerne significados discursivos e promove o cruzamento de significados com outros textos (Kristeva, 1986). Podendo observar aspetos visíveis, é reveladora de aspetos “ausentes” - próximos da estratégia “implícito”, referida em Rebelo (2000), que valoriza a relação interpretativa entre anunciador e destinatário -, por sua vez, intimamente ligados à dimensão sociocultural que compõe o contexto (Fairclough, 1997; van Dijk, 1997).

Sendo esta metodologia utilizada ao longo da investigação de tese que deu origem a este artigo, ao analisar páginas de Facebook, revelou-se necessário ter em conta a comunidade da página em si e das comunidades observáveis em cada publicação de óbito. Desta forma, julgou-se apropriado aliar aos princípios da análise crítica do discurso uma dimensão etnográfica, adaptada ao âmbito da internet.

A etnografia revela-se como a descrição de indivíduos, grupos ou culturas no seu próprio ambiente por um determinado período temporal, existindo um conjunto de métodos gerais - e de definição pouco rígida - de cariz qualitativo (Skåbegy, 2011), que ajuda a fornecer uma visão irreplicável dos processos e significados que sustentam e motivam os grupos sociais (Herbert, 2000). A transposição destes princípios para o campo virtual cria alguns desafios, nomeadamente pelo caráter de intermediação dos espaços: as interações que ocorrem em comunidades online (fóruns, chats, redes sociais) promovem que focos tradicionais de análise etnográfica, como a linguagem corporal e as expressões faciais, sejam substituídos pelo uso simbólico de constituintes pictográficos (Maclaren & Catterall, 2002). Ao mesmo tempo, a autenticidade do discurso e dos comportamentos engloba-se numa perspetiva teoricamente mais subjetiva, na medida em que uma maior intermediação dificulta a compreensão de até que ponto o uso de um determinado símbolo traduz a disposição mental do indivíduo, para além da dificuldade que apresenta a possibilidade de multiplicidade de identidades de um mesmo participante (Naidoo, 2012). Fatores como estes deverão de ser tidos em conta aquando da análise aos obituários, ainda para mais quando a maioria dos comentários e reações ocorre sem um destinatário que proceda, necessariamente, a uma resposta direta, exponenciando algumas dificuldades concernentes à análise interacional.

No contexto da etnografia em âmbito virtual, Hine (2000) promove algumas questões que ajudam a orientar a análise, nomeadamente perceber que significado tem para os utilizadores a utilização da internet como meio de comunicar com o outro, e quem consideram ser o seu público-alvo; como é afetada a organização das relações sociais neste contexto; se tal organização é diferente das formas como a vida física/offline se dispõe e, se sim, como são as duas conciliadas ou complementadas; se o online é experienciado de modo radicalmente diferente do offline; como são as identidades em espaço virtual interpretadas e experienciadas, e como é a sua autenticidade julgada.

No que concerne particularmente ao Facebook, este tem-se revelado um campo preferencial para a aplicação deste método devido à forma como está organizado e ao sucesso de integração da plataforma na vida quotidiana (Martins et al., 2022). Ao mesmo tempo, esta rede digital promove distinções cada vez menos claras entre os domínios público e privado, e espaços online e offline (Baker, 2013; Martins et al., 2022), que de resto parecem latentes no contexto desta análise, que, para além de questões ligadas à criação de identidades por via de outrem, promove igualmente uma ligação particular entre a comunidade física - onde a loja da funerária se encontra - e a comunidade virtual - onde é produzido discurso de luto.

Relativamente ao plano analítico, considerou-se relevante, pelo caráter qualitativo da análise, estabelecer um modelo semiestruturado que permitisse orientar a análise e estabelecer um modelo semiestruturado que, relacionando a análise crítica do discurso e a etnografia, concedesse uma liberdade parcial e permitisse alguma latitude analítica, concedendo uma liberdade parcial que permitisse alguma latitude analítica. Trata-se de uma observação não participante e as páginas são públicas.

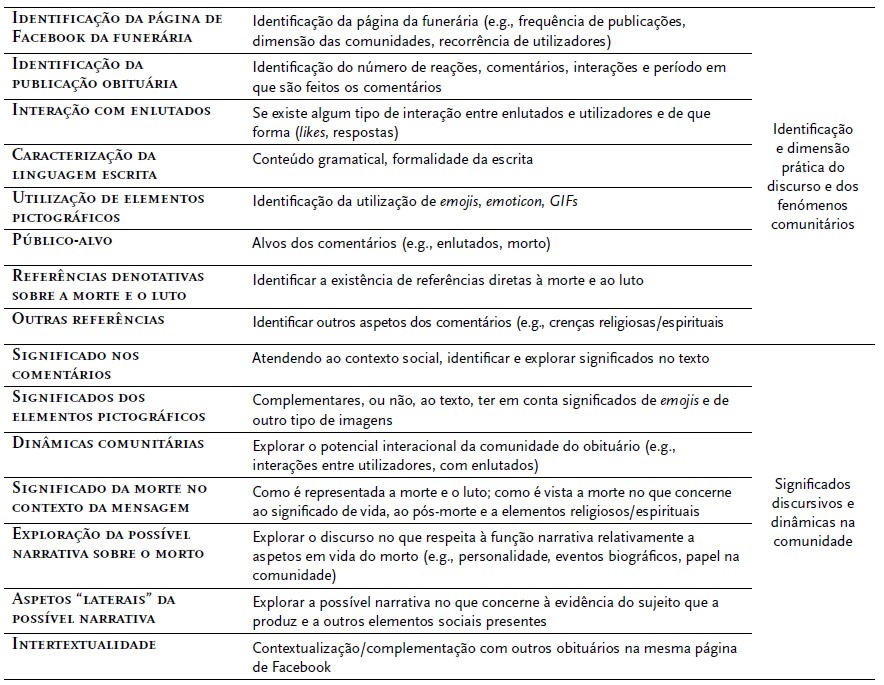

O modelo é aplicado a cada publicação de óbito, que, por sua vez, é contextualizada mediante a comunidade mais abrangente da página em que se insere. Após uma primeira parte de identificação denotativa, é procurado, com um olhar conotativo, compreender os significados discursivos e as dinâmicas observáveis em cada publicação (Tabela 1).

Tabela 1 Modelo analítico que alia princípios da análise crítica do discurso e da etnografia virtual

As páginas de Facebook foram escolhidas mediante os seguintes critérios: (a) pertencerem a empresas funerárias locais, declaradas no setor e independentes da multinacional Servilusa, permitindo aprofundar o caráter local e a ligação entre comunidade física e online; (b) serem ativas no Facebook, com publicações frequentes; (c) terem uma página de Facebook essencialmente dedicada à necrologia, com a publicação de óbitos de clientes; (d) que a página possuísse um número de seguidores relativamente elevado (na ordem dos milhares); e (e) que se verificasse nas publicações uma dinâmica quantitativa e qualitativa considerada relativamente elevada, por via da participação - nomeadamente através de comentários - dos seguidores.

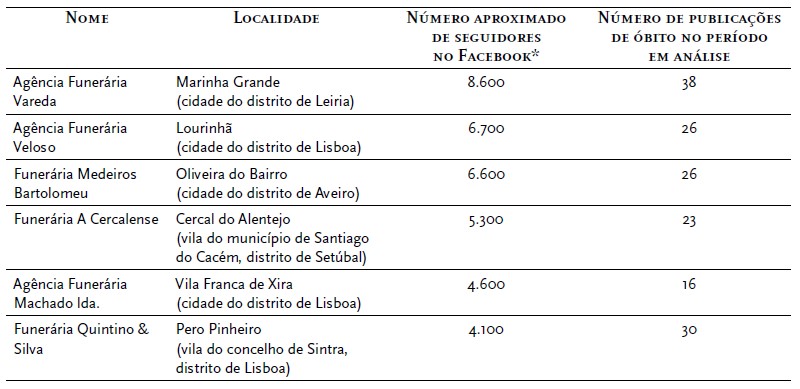

Os resultados expostos (Tabela 2), surgidos da análise qualitativa, referem-se a estes casos em específico, não existindo aqui o objetivo de caracterizar (e.g., demograficamente) este tipo de espaços no geral. Tendo isto em conta, selecionou-se seis funerárias, promovendo um equilíbrio entre a análise a funerárias distintas - oferecendo alguma diversidade analítica - e o aprofundamento das mesmas. Ao todo analisou-se 159 publicações de óbito, entre 1 de outubro a 30 de novembro de 2023 (60 dias).

6. Apresentação de Resultados e Discussão

6.1. Caracterização das Plataformas e Dinâmicas Discursivas

Ao contrário de websites de memoriais necrológicos portugueses, como o Até Sempre, as páginas de Facebook não são especializadas em obituários e memoriais (e.g., sem motor de pesquisa de óbitos), sendo que é pelo potencial comunicativo comunitário e quantitativo desta rede social online (Nansen et al., 2014) que as empresas a parecem utilizar para este fim. Portanto, pelo feed surgem publicações de todo o tipo (e.g., publicações triviais, notícias) -, condicionadas, também, pelo que o algoritmo seleciona. A morte surge assim pelo Facebook do utilizador no meio de outras publicações e a distinção visual encontra-se a cargo da imagem e do texto do obituário.

Os comentários são tendencialmente efetuados no próprio dia ou até dois ou três dias após a publicação de óbito, revelando-se uma reação temporária, como Nansen et al. (2014) haviam verificado noutros casos sobre a reação online a mortes. A maioria revela condolências comuns, com frases como “descanse em paz” ou “paz à sua alma”. Sucede porém a já mencionada diversificação do alvo comunicacional, em que - como observável em Arnold et al. (2018) - ocorrem comunicações diretas para com o morto entre mensagens de alvo neutro e de outras diretamente dirigidas aos enlutados. Tais comunicações de caráter direto ao morto observam-se pela utilização (mesmo que omissa) da segunda pessoa singular, “tu” (e.g., “descansa”), ou, mediante o contexto interpessoal ou a idade (mais avançada) da pessoa, a utilização mais distante de um “você” omisso (e.g., “descanse”).

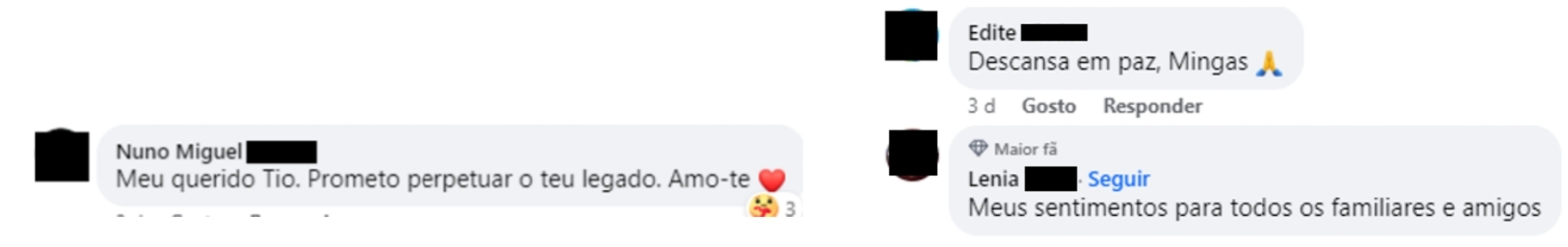

Os recortes3 seguintes procuram ilustrá-lo (Figura 1). Primeiro, com a mensagem direta de um sobrinho (com uma intimidade pouco comum no contexto desta análise), em que é escrito: “prometo perpetuar o teu legado. Amo-te”, estando implícito um elogio ao passado do morto. Depois, dois alvos comunicacionais distintos numa mesma publicação, sendo um dirigido diretamente ao morto e outro oferecendo os seus “sentimentos para todos os familiares e amigos”.

Fontes. Funerária Vareda e Funerária A Cercalense, respetivamente

Figura 1 Dois recortes de comentários em publicações distintas

Em diversas mensagens, visíveis nestes exemplos, o sujeito enunciador encontra-se muitas vezes presente - em linha com o conceito de “dictização” de Rebelo (2000), em que a utilização de dícticos evidencia o sujeito no discurso. Assim, as condolências não omitem necessariamente o sujeito, como é o caso de “meus sentimentos” ou do primeiro recorte (à esquerda), em que a experiência do produtor do discurso - intencionando uma perpetuação de legado - é, para além de explícita, fundamental quanto ao caráter conotativo do comentário.

De referir que a mencionada dimensão direta na comunicação detém inerentemente, pelo contexto público e testemunhável do espaço, um caráter comunicativo também para com outros utilizadores, inclusive enlutados. Não é assim inteiramente privada, potencialmente não verbal, entre o indivíduo e o morto (ou a ideia que tem do morto); trata-se antes de uma comunicação produzida (em texto), que participa e é observável, concorrendo deste modo, mesmo que inconscientemente, para um discurso exteriorizado de luto. Este aspeto ganha uma nova dimensão quando o discurso do utilizador vai além das condolências e contribui para um processo de imaginação identitária do morto, algo abordado na última secção.

A este respeito, ainda, tem-se a participação dos próprios enlutados. Porém, tal sucede esporadicamente, tanto ao nível do like a um comentário (percebendo-se pela insistência da mesma pessoa em gostar dos comentários e/ou pelo facto de ter o mesmo apelido do defunto), como ao nível do comentário, normalmente agradecendo.

As interações entre os utilizadores (excluindo enlutados) revelam-se incomuns e pouco detalhadas, no sentido em que, mesmo existindo, estas não se mostram especialmente abundantes no que respeita à caracterização do falecido. Já interações através do like a um comentário parecem revelar-se mais usuais, embora se apresentem como interações mais subtis, em comparação com respostas em texto.

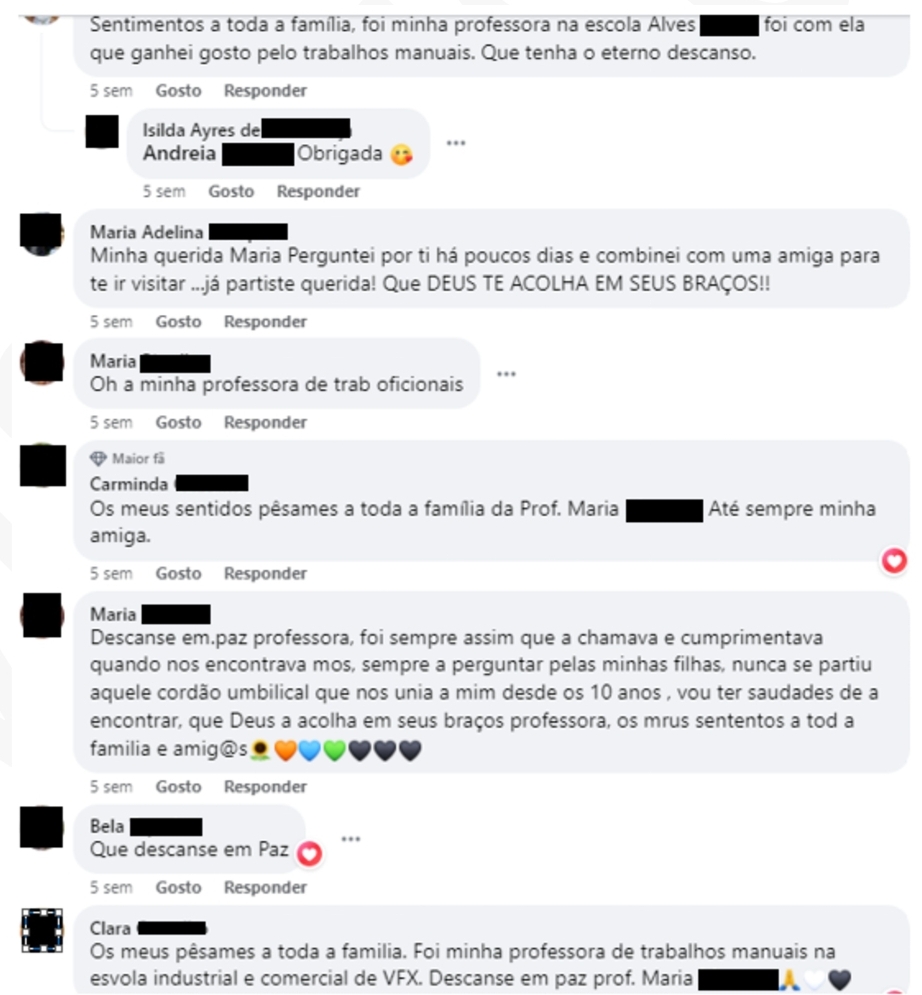

Por outro lado, é interessante verificar a existência de obituários que informam sobre a pessoa e o seu papel social, o contexto e as disposições emocionais da proximidade relativamente ao defunto. É possível perceber quando este teve um papel social significativo - por via do estatuto ou da profissão (e.g., médico, professor) -, por se refletir num discurso prolixo e mais detalhado, usando-se o espaço para transmitir o pesar e partilhar experiências. O próximo recorte (Figura 2) ilustra-o, com comentários que oferecem informações diversas, como a profissão da pessoa (professora de trabalhos manuais) e o impacto que o seu ensino teve em vários dos seus alunos. E, como sucede em diversos outros obituários, verificam-se também pontuais classificações acerca do caráter da pessoa (e.g., “sempre a perguntar pelas minhas filhas”, revelando afabilidade ou cortesia).

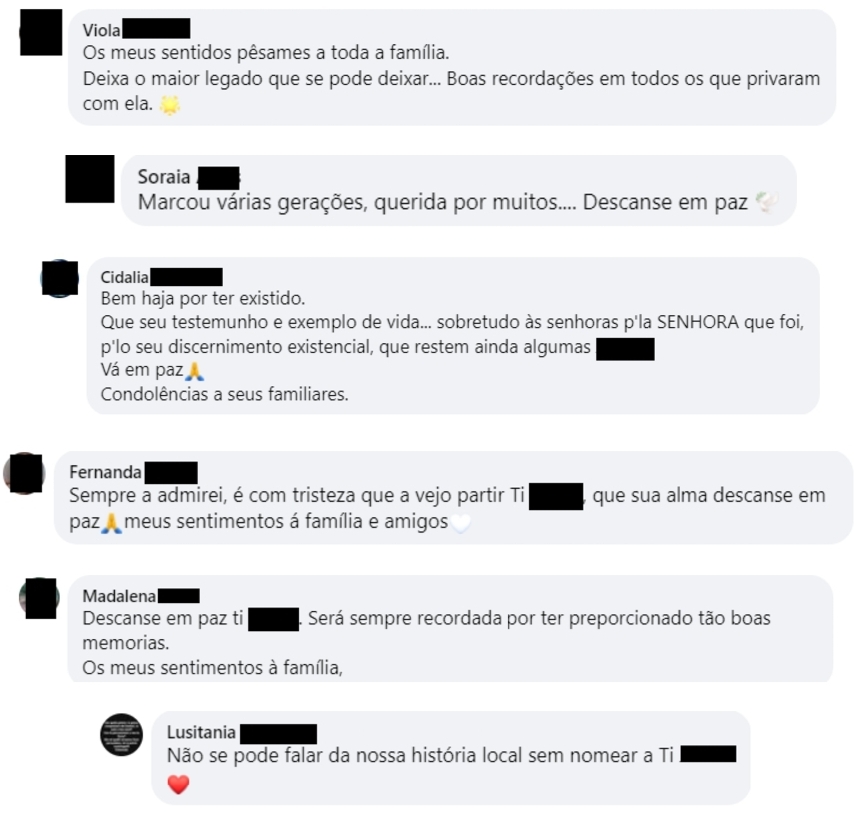

Por vezes, é igualmente possível perceber nos comentários o impacto de uma morte, sem que se perceba necessariamente o papel social da pessoa. O próximo recorte (Figura 3) demonstra-o, com uma série de comentários que discorrem sobre a importância e a personalidade de uma idosa. Destaca-se o comentário: “não se pode falar da nossa história local sem nomear [a pessoa defunta]”, revelador da dimensão local presente na própria essência destas comunidades digitais.

Tais publicações vão ao encontro do mencionado por Walter (2007), de que, mesmo em espaços mediados de internet, é possível sentir como uma morte pode afetar emocionalmente utilizadores e, também, grupos de proximidade. Ora, numa análise etnográfica que permite observar os fluxos e dinâmicas de fenómenos comunitários, tais ocorrências revelam-se claras pelas diferenças discursivas - mais do que na sua quantidade, na sua qualidade - evidenciadas pelos utilizadores.

6.2. Linguagem, Informalidades e Literacia Emocional em Contexto Digital

Nestes espaços verificou-se a existência de informalidades, nomeadamente ao nível da linguagem e utilização de emojis e animações.

A linguagem verificada nestes espaços parece ocorrer em duas dimensões: em primeiro lugar, pela utilização de uma linguagem digital, alicerçada em códigos comunicativos online, evidentes no uso de emojis, que procuram, através de uma expressão pictográfica, transmitir algum tipo de sentido (e.g., apreciação, pesar); ao nível da escrita, a linguagem digital pode ser verificada quando utilizadores utilizam os acrónimos “RIP” (rest in peace) ou “DEP”, lexicalização comum de um “descansar em paz”. Em segundo lugar, com uma linguagem caracterizada por erros gramaticais, o que vai ao encontro do que é observado em estudos em espaços digitais relativos à morte (Nansen et al., 2017; Williams & Merten, 2009).

Particularmente no que respeita à escrita, a intenção do utilizador em deixar uma condolência parece assim ser mais valorizada do que a sua própria integridade gramatical - importa fazê-lo, não como é feito. É especialmente interessante se este comportamento for contrastado com um velório físico, que detém um conjunto de regras implícitas (e.g., indumentária, comportamento comedido); e verifica-se que num contexto mediado como o online, a formalidade do comportamento, que na dimensão física se alicerça em determinadas expectativas sociais, parece secundarizada ou mesmo ignorada por determinados utilizadores. Na confrontação entre dimensões física e online, pode assim colocar-se a hipótese de que embora práticas mais informais, em contexto fúnebre, não sejam novas, a dimensão mediada do espaço tenderá a promover uma maior informalidade no tipo de comunicação produzida.

Verifica-se igualmente a extensa utilização de elementos pictográficos (e.g., emojis), que se encontram cada vez mais integrados no dia-a-dia comunicativo e textual dos indivíduos (Ghazanfar et al., 2022). Estas são formas simples e imediatas de mostrar uma determinada disposição emocional ou de agirem como elementos que oferecem maior ênfase ao texto (Stark & Crawford, 2015).

Referindo-nos exclusivamente a reações a publicações e a comentários, verificou-se a tendencial existência de três tipos de reações: like, emoji com uma lágrima e emoji a abraçar um coração. Desde logo, transparece aqui uma ideia de contraste, de paradoxo (o like transmitindo aprovação e o emoji com uma lágrima transmitindo tristeza), embora se torne menos paradoxal se a reação for compreendida do ponto de vista do utilizador e mediante a sua própria interpretação dos códigos ali presentes (isto é, pode presumir-se que o like não significa que o utilizador goste que uma morte tenha ocorrido).

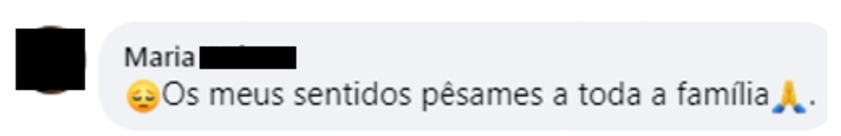

No que respeita à produção de comentários, o recurso aos emojis continua. Estes parecem funcionar de duas formas: como potenciadores de sentidos já explícitos e implícitos no texto, detendo um papel complementar, que surge após ou em função do texto; e como inteiramente substitutos de sentidos, que não são comunicados por texto. O próximo recorte (Figura 4) exemplifica estas duas potencialidades recorrentes: o primeiro emoji, que surge primeiro do que o texto, pretende transmitir o estado de ânimo da pessoa - de pesar -, através da simulação de um rosto que transmite tal emoção; aqui, um texto como “sinto-me triste com a notícia” é portanto substituído por um elemento pictográfico, suficiente para criar o sentido intencionado. Já o elemento pictográfico seguinte, que simula uma oração, exacerba o sentido da condolência comunicada em texto.

Ocorrem também comentários sem texto datilografado, sucedendo nestes uma certa sofisticação dos elementos pictográficos, com a utilização de GIFs (imagens animadas), imagens ou vídeos, ainda que todos estes elementos possam conter - e diversas vezes contêm - alguma forma de texto inscrito nas imagens. A ilustração seguinte (Figura 5) mostra dois vídeos de um mesmo utilizador: primeiro, a frase “saudade é um sentimento que quando não cabe no coração escorre pelos olhos”, surgindo um homem a chorar; outra com “morremos um pouco cada vez que perdemos um ente querido. Luto!”, com uma imagem a preto e branco, e uma flor, elemento recorrente em celebrações funerárias e que, entre diversos simbolismos, pode também ser conotado à ideia de uma vida cíclica e breve. Ambos evitam o texto comum e, de forma mais animada, procuram transmitir intenções de apoio.

Outra tendência observada prende-se com a recorrência com que alguns utilizadores comentam, em mensagens repetidas, obituários. Embora não todos, estes podem ser identificados como tendo a designação “maior fã”, atribuída pelo Facebook4. Isto é visível em todas as funerárias analisadas (detendo cada uma os utilizadores recorrentes), e promove uma dinâmica comunitária específica, sendo o equivalente a que numa localidade uma mesma pessoa surgisse em cada celebração funerária e produzisse um mesmo comentário, independentemente de quem falecera ou da família enlutada. Em parte, tal tendência faz recordar a figura da carpideira, na integração da expressão de emoções numa encenação pública em contexto de rituais fúnebres (Sales, 2016); de qualquer forma, parece haver a tendência, através destas recorrências e repetições textuais e pictográficas - numa espécie de copiar colar -, para uma menor discriminação emocional, o que poderá significar que esse contacto, embora ocorra sempre numa perspetiva de comunicar o pesar, possuirá pouca validação emocional.

Assim, depreende-se que o digital pode entregar um caráter de facilitismo a alguns atos de oferecer condolências, por o utilizador não ter de lidar diretamente com os recetores das condolências. Por outro lado, e sem que exista contradição, também se pode depreender - nomeadamente pela quantidade de reações e comentários - que o online permite a estes e outros utilizadores que participem ativamente no processo de luto. São criadas comunidades digitais - alicerçadas no contexto físico, onde a funerária tem a loja - que revelam não apenas um espaço aparentemente eficaz para este processo, mas também uma forma de a proximidade recuperar, através de uma apropriação social do digital, uma certa participação no luto que poderá não ter no contexto físico, no qual a funerária se apresenta como uma mediadora quase total.

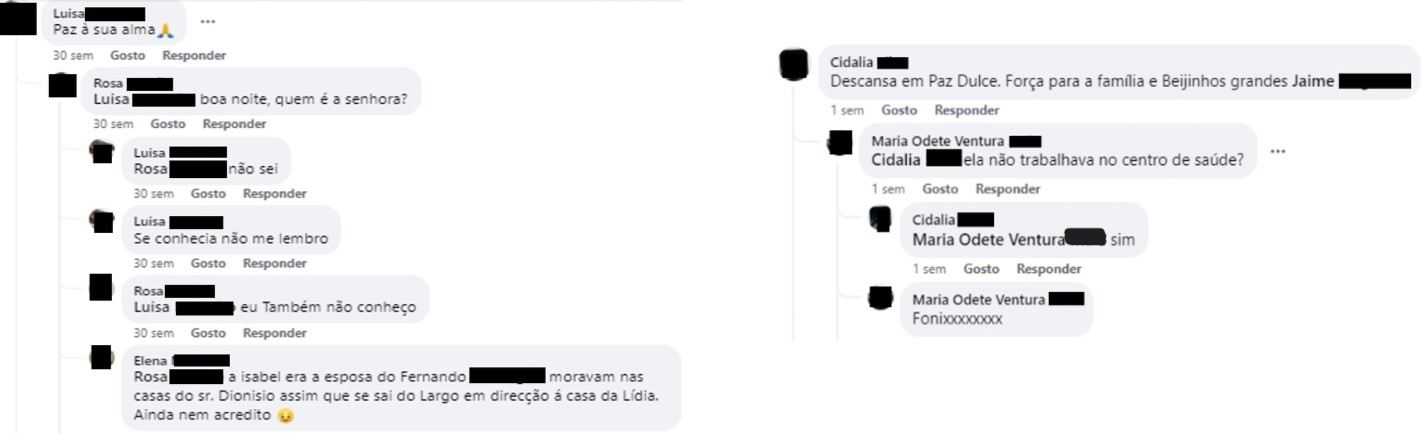

Por último, e no que respeita à verificação destes espaços como detentores de uma certa informalidade e contraste, têm-se interações - relativamente comuns - entre utilizadores que parecem ignorar o peso emocional e social de um obituário - o que, podendo ocorrer também em velórios físicos, poderá, pois, ser exacerbado pela mediação digital. Normalmente, isto surge da curiosidade em saber ou confirmar de quem se trata a pessoa falecida, e os dois recortes seguintes (Figura 6) retratam-no, com destaque para o segundo (à direita), onde é utilizado vernáculo num diálogo onde também são produzidas condolências.

Fontes. Funerária A Cercalense e Funerária Vareda, respetivamente

Figura 6 Dois comentários de caráter informal

Ainda para mais, podem simultaneamente existir comentários conscientes do contexto, transmitindo partilhas de experiências de luto dirigidas aos enlutados, e comunicando empatia e apoio (ver Figura 7) - especialmente, parece, se a morte for tida como inesperada, não natural, em que poderá existir uma propensão para se tentar fazer sentido da morte e descortinar-lhe um significado (Walter, 2005).

Revelam-se assim espaços imprevisíveis e discursivamente heterogéneos. Concretamente, os comentários/interações ditos despropositados, mais do que espontâneos, optou-se por caracterizá-los como inocentes, na medida em que, ignorando o caráter público do espaço, ainda assim tendem a respeitar a pessoa e a corrente discursiva - tendência mencionada por Rusu (2020). Ora, argumenta-se assim que a inocência aqui identificada parece assim encontrar-se em linha não tanto com falta de literacia digital em si, mas com falta de literacia emocional em contexto digital, em que o caráter mediado do espaço poderá promover a que algumas pessoas não tenham consciência da complexidade emocional presente e da probabilidade de o seu discurso ser observável por enlutados. Para isto, poderá contribuir a já aludida impreparação do Facebook para fins necrológicos.

6.3. Espaços para Imaginar o Falecido

Aquando da notícia da morte existem alguns aspetos que vale a pena identificar. Primeiro, o facto de ser a funerária que cria uma identidade do falecido através de informações básicas como fotografia, nome, datas de nascimento e morte, ou localidade - e nunca por via de algum texto biográfico, que informe profissão, cargos comunitários ou outros aspetos. Assim, e nunca sendo referenciado qualquer perfil de Facebook do falecido (este, aliás, poderá nunca ter tido qualquer perfil em redes sociais online), é criada, potencialmente pela primeira vez, uma identidade virtual da pessoa, próxima da noção de divíduo (Deleuze, 1990), em que a personalidade é reconfigurada parcialmente e servindo os propósitos do contexto em que se insere. Ademais, os seguidores do Facebook que comentam o obituário reconhecerão a pessoa da comunidade física, ocorrendo uma dimensão particular de mortalidade híbrida (relação entre morte online e física).

Historicamente, os obituários serviam como veículos de comunicação de poder por parte de determinadas famílias, que aproveitavam o momento para valorizar a vida e o papel da pessoa defunta na sociedade, reforçando a “memória coletiva” em seu redor (Fowler, 2007). Porém, nos espaços aqui em análise, a potencial narrativa sobre o morto parece transladar para os utilizadores, que tenderão a pertencer a círculos secundários (e.g., vizinhos, conhecidos). São esses que poderão publicamente incidir alguma luz sobre a vida do falecido, comunicando aspetos mais ou menos pormenorizados que contribuam para uma espécie de narrativa semiótica da pessoa, fosse pelo seu papel social ou profissional, pelos valores que transmitira, pela relação que tinha com a proximidade, ou outros aspetos considerados relevantes e que podem passar por simples evocações imagéticas. Ainda para mais, como veremos, esses comentários informam também sobre o próprio utilizador que os produz e o contexto social.

Ora, a mudança de produção de narrativas de redes primárias para redes secundárias faz com que uma potencial biografia do falecido surja mais compartida, menos coerente e com menor linearidade, na medida em que surge da colagem de discursos produzidos por um conjunto de utilizadores, e não de uma só voz. A criação de uma memória coletiva relativamente ao morto é, portanto, mais acidental e repartida, o que em parte vai ao encontro do trabalho de Lahire (2005), que valoriza a incorporação do social nos indivíduos e olha para estes como expressões das pluralidades das relações sociais (Caprara, 2023); ou seja, o lugar de cada pessoa na estrutura social, para Lahire, é precisamente fragmentado, consoante os círculos de socialização secundária em que age (e.g., família, classe, religião, relações laborais, experiências escolares). O discurso presente nos espaços de obituários aqui em análise revela-se assim como fragmentos que, após interpretação - ou após uma colagem -, ajudam a compor uma determinada identidade, criando, como foi aludido, um avatar próximo da noção de divíduo (Deleuze, 1990), por se revelar uma reconstrução parcial da identidade do morto.

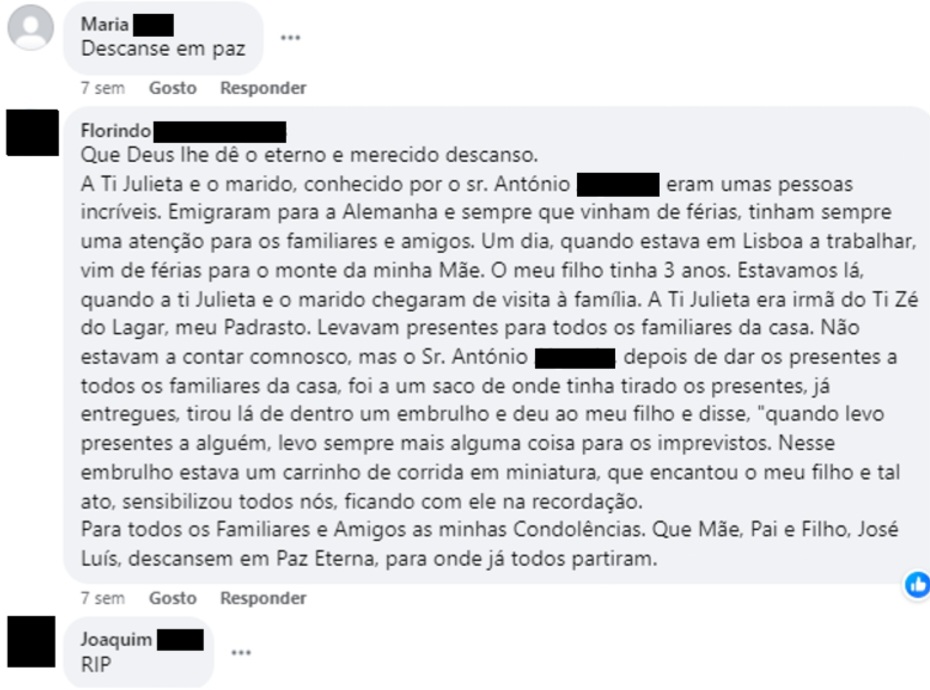

Precisamente, através do próximo recorte (Figura 8) é então possível perceber a forma como a pessoa em causa faleceu, criando-se também uma evocação imagética dessa pessoa. A sua morte é vista pela utilizadora como uma oportunidade para a falecida ter parado “de sofrer”, indo agora “morar num lindo lugar no céu” - frase que, por si, nos informa de crenças religiosas, de visões sobre a doença grave5 e de como a morte pode ser vista de forma positiva por terminar o sofrimento (associando-se à crença cristã de que, no pós-morte, “no céu”, o sofrimento não existe); posteriormente, a falecida é lembrada como uma vizinha que passeava os cães, memória selecionada que nos faz imaginar a ela e, em parte, a própria utilizadora, já que criamos a memória através da experiência subjetiva desta - uma experiência que, recapitulando parte do passado, contribui para a criação de algum significado da existência de outrem.

A tendencial brevidade do comentário, bem como a descontextualização das caracterizações (não sabemos qual era a doença, há quanto tempo estava doente), é o que particulariza este discurso dos círculos secundários. E ao existir mais informação numa mesma publicação, a colagem discursiva - efetuada por alguém (um terceiro sujeito) que observa o espaço - contribui para uma memória coletiva mais consistente e menos fragmentada.

Mais raro é o que sucede na ilustração seguinte (Figura 9), em que um utilizador relata uma narrativa estruturada, optando por um discurso detalhado e reflexivo. As referências são múltiplas e a vários níveis. Menciona a pessoa defunta, mas também o marido falecido desta, idealizando uma união inseparável entre o casal; informa que estes eram emigrantes mas não esqueciam as raízes, tendo “sempre uma atenção para os familiares e amigos”. Na história, o utilizador referiu ter regressado à terra com o filho e que, uma vez lá, os dois conterrâneos, de forma imprevista, ofereceram uma lembrança ao menino.

Ocorre aqui uma caracterização não apenas da falecida, mas do marido desta e de aspetos gerais da vida do casal (e.g., eram emigrantes), do próprio utilizador que a produziu (e.g., cresceu na ruralidade, trabalhava em Lisboa, tinha um filho pequeno), e ainda caracterizações socioeconómicas que retratam a importância da emigração na memória coletiva portuguesa. Alicerçados nesta caracterização, são por fim realçados, pelo produtor do discurso e por via da sua experiência subjetiva, valores como altruísmo. Embora raros, este tipo de comentários estruturados e detalhados apontam assim para o potencial do espaço no que respeita não só à transmissão de condolências, mas de aspetos mais aprofundados e reflexivos, que informam sobre uma série de pessoas e de contextos espaciotemporais.

Por fim, como já foi aludido, refira-se que ocorre neste tipo de mensagens - bem como, em parte, nas condolências comuns - uma assinalável dictização (Rebelo, 2000), na medida em que os sujeitos procuram de algum modo evidenciar-se para clarificar a mensagem. Tal demonstra que estes não são espaços neutros, com os utilizadores, de forma mais ou menos reflexiva, a evidenciarem-se e a estabelecerem discursivamente uma relação com o morto e/ou enlutados; são assim espaços onde os utilizadores sabem poder - e talvez mesmo dever - dar o seu contributo a um processo de luto senão através da sua experiência (na relação com o morto), pelo menos pela manifestação de pesar para com os enlutados que tenderão a reconhecer da comunidade física. Por tudo isto, é também necessário, da parte de quem observa este discurso, ter conhecimento de algum do contexto (e.g., quem morreu, quem produz o comentário, relação entre eles) de modo a contextualizar e compreender os dícticos observados.

7. Considerações Finais

No que respeita à primeira questão de partida, sobre qual a relação entre as comunidades verificadas nestas páginas e o seu contexto físico, esta pode apenas ser lateralmente respondida, dado aqui se ter focado exclusivamente a análise no âmbito online; ainda assim, verificou-se que, para além de condolências comuns, existem também evocações mais específicas que permitem, de algum modo, perceber que o discurso produzido no digital detém a sua base no contexto físico, da localidade. Os casos em questão parecem assim apontar para uma relação interessante - e que poderá ser futuramente explorada - entre o papel do digital no que concerne ao discurso de luto (onde é produzido, talvez até exclusivamente), e a aparente tendência para que as relações interpessoais de alguma forma subsistam e advenham do campo físico, e não do online.

Em termos de dinâmicas, estas não parecem depender de diálogos entre utilizadores, já que as interações diretas entre utilizadores (incluindo com enlutados) se revelam pouco comuns. Ainda assim, e tendo em conta a análise etnográfica, essas contribuições individuais, produzidas num espaço público, parecem ajudar a formar uma determinada comunidade em cada página, seja pela recorrência de utilizadores específicos, seja por dinâmicas distintas (e.g., discurso mais emocional, de algum desespero) no discurso mediante o tipo de morte que sucede (e.g., acidental).

Assim, no que concerne à hipótese do artigo exposta na primeira secção - e que se cinge, pois, aos espaços em análise -, esta parece confirmar-se em parte, já que as dinâmicas dos utilizadores indicaram que, por um lado, se verifica tal aproximação, devido à aparente vontade individual em participar no discurso de luto e de se estabelecer, mesmo que indiretamente, uma relação discursiva com falecidos e enlutados; por outro, como vimos, existem diversas limitações - desde logo, a mediação do espaço e, nos utilizadores, a identificada falta de literacia emocional nesse contexto - que parecem indicar um certo alheamento, que poderá tornar o discurso menos consciente. Ou seja, parecem existir oportunidades temporárias para, em conjunto, publicamente, focar atenções numa determinada identidade e de sobre ela discorrer ou produzir discurso comum de luto, mas alguma tendência para a desresponsabilização discursiva permitirá questionar uma eventual evolução de que se considerem estes espaços como suficientes para a produção discursiva de luto e, consequentemente, para a relação dos indivíduos, no âmbito digital, com conceitos como o “luto” e a “morte”.

Desse ponto de vista, seria interessante produzir investigações que melhor compreendam o entrelaçamento entre morte física e online (no contexto das proximidades) e discutam qual o papel que o físico poderá reassumir em sociedades que, como nos mostrou Ariès (1974), e que outros autores têm continuado a discutir (ver Kellehear, 2007; Walter, 1997/2003, 2008; Young & Papadatou, 1997/2003), têm tendido para uma gestão mais institucionalizada da morte, afastando-a dos círculos primários e secundários do morto. Como hipótese, o digital - e a participação dos indivíduos - poderá aqui ser visto, então, como uma oportunidade para, através da sua apropriação social, se revelar um veículo de reaproximação a uma parte significativa da morte e do luto.

texto em

texto em