1. Introdução

A centralidade das tecnologias da comunicação na vida contemporânea tem impulsionado a ideia de mediatização, cujas teorias possuem como pedra de toque a relação entre transformações nos média e na sociedade. Interessam-nos particularmente as transformações da experiência, entendida como o conjunto de formas através das quais os indivíduos se relacionam com o mundo. Trata-se, neste artigo, de abordar a receção como experiência, o que significa olhar para o lado do público na tentativa de captar transformações historicamente articuladas com os processos de mediatização.

São conhecidas, porém, as vicissitudes dos estudos históricos da receção, cujo material empírico remete em grande medida para a vida quotidiana e coloca as pesquisas perante o problema da grande dispersão de fontes e de testemunhos apenas fragmentários. Como alternativa, decidimos tomar a literatura como ponto de partida, coligindo referências num conjunto de memórias e autobiografias de escritores e artistas, complementadas com romances relativos à mesma época. A dispersão e a intermitência foram assim aceites como método num longo processo de localização de referências relacionadas com a experiência mediada. O conjunto de textos literários não é encarado como um corpus que, no sentido clássico, permitisse mapear a estrutura geral das experiências mediadas numa dada época. Vemo-lo, antes, como um modo de identificar aspetos relevantes que podem depois ser explorados com outras fontes, primárias (imprensa e outros materiais da época) e secundárias (investigações anteriores). É o que fazemos em relação ao processo que envolve teatro e cinema entre o século XIX e a primeira metade do século XX.

Antes da abordagem empírica, examinamos os conceitos de “mediatização”, “mediação” e “experiência”, com o objetivo de articulá-los numa perspetiva histórica.

2. Teoria da Mediatização

O conceito de “mediatização” acrescenta uma lente diacrónica ao de “mediação”, mas a maioria das abordagens acaba por se focar no presente. Em algumas, há um diacronismo abstraído da história (Stromback, 2008). Noutras, o caráter histórico é, por fim, inerente à mediatização e envolve determinadas premissas que passaremos a explicar.

A primeira assume que uma cascata de mudanças quantitativas leva à presença crescente dos média na sociedade (Couldry & Hepp, 2017; Schulz, 2004). Enfatiza-se a sua intensificação, geralmente com início na reprodutibilidade introduzida pela imprensa, passando pela massificação operada por organizações de larga escala, até ao uso constante de dispositivos móveis.

Uma segunda premissa é que o processo envolve transformações qualitativas. Estas têm sido averiguadas por dois prismas epistemológicos deste campo de estudos: um prisma institucional, que examina os modos como as mediações comunicativas interferem na organização e no funcionamento de outros campos; e um prisma construtivista, olhando para as formas de construção de sentido no quotidiano. As mudanças podem ser concetualizadas de forma geral - nos padrões comunicativos (Lundby, 2014), nas visões do mundo (Hepp & Krotz, 2014), na construção social da realidade (Couldry & Hepp, 2017) - ou procuradas em domínios específicos - da religião ao desporto.

Nestes casos, a visão diacrónica derrama-se sobre o próprio conceito: a mediatização é definida como “uma categoria para descrever um processo de mudança” (Hepp & Krotz, 2014, p. 3) ou “um tipo distintivo de abordagem das transformações contemporâneas” (Couldry, 2014, p. 34). Ela inscreve, assim, os média numa perspetiva processual e dinâmica do social, convidando a situá-los em momentos históricos específicos.

Assim, esta perspetiva implica os média nas transformações da sociedade de forma mais ampla do que fazem outras correntes atentas à mudança, como a medium theory, que tende a focar um meio de comunicação per se. A mediatização é justamente um processo que advém da acumulação e interação de vários média, velhos e novos, numa espécie de estratos geológicos em que uns se sedimentam, outros sobressaem, outros se esbatem. As transformações sociais dão-se no quadro da relação dos indivíduos e das instituições com o conjunto específico dos média que existem num dado contexto e que têm graus distintos de relevância.

No entanto, o viés teórico para a mudança pode obscurecer processos de continuidade, reprodução ou reforço de fenómenos já existentes, que também podem ocorrer com o incremento dos média. Definir a mediatização exclusivamente pela transformação arrisca-se a não apreender algumas dinâmicas históricas ligadas à intensificação mediática quando estas vão no sentido da estabilização social.

Por outro lado, a perspetiva histórica é raramente discutida em detalhe (Bollin, 2014) e a noção temporal é desigual entre os investigadores. Alguns concebem a mediatização como fenómeno contemporâneo (Hjavard, 2014), outros como movimento de caráter antropológico presente em toda a história humana (Bourdon & Balbi, 2021; Krotz, 2017). Há quem refira momentos de rutura ou revolução (Lundby, 2014), e há quem veja uma linha evolutiva mais ou menos contínua, ainda que com fases de maior incrementação (Fornas, 2014; Verón, 2014).

À pergunta sobre quando se iniciou a mediatização (Kortti, 2017; Lundby, 2014), alguns respondem com uma periodização histórica. Couldry e Hepp (2017) apontam um processo de cinco séculos, iniciado com a imprensa, e desenrolando-se em três vagas: mecanização, eletrificação e digitalização. Semelhante é a periodização de Garcia e Subtil (2022), mas com quatro fases, a terceira assente na eletrónica, telecomunicações e audiovisual, e a quarta na convergência destes com a informática, conduzindo à digitalização. Outros apresentam quadros históricos mais latos, como Kortti (2017), que recua à pré-modernidade para salientar o papel das imagens religiosas. Fornas (2014) rejeita que a mediatização esteja confinada a períodos recentes e duvida que se possa traçar uma linha histórica entre um mundo pré-mediatizado e um pós-mediatizado. Bourdon e Balbi (2021) atacam o “curto-termismo”, criticando que muitos estudos só vislumbrem o início da mediatização com os média eletrónicos no século XX.

Vários teóricos têm-se preocupado, por outro lado, em fugir ao prisma dos efeitos (históricos) dos média, tentando distanciar-se de uma linearidade causal. A reivindicação de uma análise simultânea das transformações nos média e na sociedade, bem como a ideia de mediatização enquanto “meta-processo” (Krotz, 2017) interdependente com outros processos de largo alcance - modernização, comercialização, globalização - fazem parte dessa tentativa epistemológica para não ver a priori nas mudanças dos média a causa unilateral das restantes transformações.

Estas proclamações dialéticas acabam frequentemente por não evitar deslizes para a causalidade dos média. Declara-se o objetivo de “apreender as inter-relações [ênfase adicionada] entre as mudanças na comunicação e as mudanças na cultura e na sociedade”, mas afirma-se, pouco adiante, que à mediatização correspondem “os processos de transformação na sociedade que resultam [ênfase adicionada] da mediação” (Couldry & Hepp, 2017, p. 35). Defende-se que a mediatização “não é apenas acerca dos média”, e sim acerca das “transformações socioculturais relacionadas [ênfase adicionada] com a comunicação mediada”, mas acaba por se dizer que ela “explora o potencial transformador da comunicação mediada sobre [ênfase adicionada] a cultura e a sociedade” (Lundby, 2014, pp. 33, 40-41).

Atribuir aos média causalidade sobre os demais fatores é vê-los apenas como agentes de mudança. Estabelecer relações entre fatores é perspetivar os média enquanto parte das mudanças. Nas abordagens históricas, a visão unilateral de causalidade mediática enfraquece a perceção dos próprios média como historicamente produzidos. Um processo de mediatização pode dar-se sem que os média sejam o ponto de partida ou os principais propulsores, mas sim porque outras dimensões contextuais proporcionam um incremento mediático e traços particulares nos média, implicando-os em amplas transformações socioculturais.

O mediacentrismo das pesquisas sobre mediatização também afeta as articulações entre comunicação mediada e direta. As mais antigas referências a mediatização, por Ernst Mannheim há um século, notavam que ela não implicava substituir a comunicação interpessoal, mas sim reformulá-la (Averbeck-Lietz, 2014). Pode falar-se também em amalgamação de atividades mediadas e não-mediadas, ou extensão, ou acomodação (Schulz, 2004). Mas a tónica nos média costuma ser tão forte que alguns autores têm de lembrar que é “uma falácia identificar a comunicação com a comunicação mediática” (Garcia & Subtil, 2022, p. 237) e defendem que o conceito de “mediatização” perde valor se não prestar atenção às relações entre fenómenos mediáticos e não mediáticos (Verón, 2014).

Por isso, é importante não descartar o conceito de “mediação”, como complementar ao de mediatização. Nas ciências da comunicação, predomina uma aceção restrita de mediação, que corresponde à utilização de meios técnicos socialmente institucionalizados, tipicamente os mass media (Averbeck-Lietz, 2014; Fornas, 2014; Hjavard, 2014), mas podendo englobar todos os “meios de base tecnológica que estendem ou modificam as possibilidades básicas da comunicação humana” (Couldry & Hepp, 2017, p. 32). Há, ainda, entendimentos diversos de tecnologia, por vezes equivalente aos dispositivos modernos, mas em rigor extensível a formas arcaicas de mediação técnica, das tabuinhas de argila aos folhetos manuscritos.

Já uma aceção ampla de mediação alarga-se aos mecanismos naturais da comunicação humana, dado que “o sentido não pode ser transmitido diretamente de mente para mente” e necessita sempre de “veículos” como a voz ou a gestualidade (Lundby, 2014, pp. 32-33). Ela contempla, por outro lado, a mediação pela linguagem, aspeto privilegiado numa perspetiva simbólica em que os signos são os mediadores sem os quais os humanos não poderiam apreender o que os rodeia (Cassirer, 1997).

Há, portanto, mediações técnicas e mediações não técnicas, que são naturais e culturais. Neste artigo interessa-nos a noção trans-histórica dos meios técnicos pela sua relevância enquanto dispositivos privilegiados de comunicação em espaços e/ou tempos diferidos. Mas sem esquecer que outros níveis de mediação continuam conspicuamente presentes na atividade humana, ainda que obscurecidos pelas lentes modernistas. Consideramos que o processo de mediatização é a intensificação de meios técnicos de comunicação, mas que o estudo da mediatização implica ter em consideração todo o conjunto de mediações.

Entendemos, portanto, que investigar a mediatização é abordar o papel histórico das várias formas de mediação (incluindo as de sentido amplo). Esta abordagem leva-nos além da “história dos média” clássica, geralmente vista como intrínseca aos meios de comunicação. A teoria da mediatização, numa versão dialética e historicista, ajuda-nos a articular os média de forma mais densa com as dinâmicas sociais de cada época.

3. Mediatização da Experiência

O que procuramos com a noção de “experiência” é compreender como se reorganiza historicamente a relação dos indivíduos com o mundo nos seus diferentes espaços e tempos: o aqui e agora, por um lado; o distante e diferido, por outro. Equacionar a recomposição destes níveis da experiência em articulação com os processos de mediatização remete para o alargamento dos universos humanos. Mas o nosso olhar não se dirige para a interpretação de conteúdos específicos por parte das audiências, e sim para as características da experiência tida no âmbito da receção.

Sociólogos que relevam a comunicação têm refletido também sobre o conceito de “experiência”. Uma conceção clássica, como a de Norbert Elias (1989/1994), designa como experiência aquilo que é vivenciado pessoalmente através das impressões sensoriais. Àquilo que é recebido através da comunicação atribui-se, por sua vez, um caráter de conhecimento acerca das experiências de outrem, que surgem “sob uma forma simbólica” (Elias, 1989/1994, p. 92). Elias (1989/1994) dá, porém, mais um passo, admitindo que o indivíduo que adquire esse conhecimento adquire “experiências simbolizadas” (p. 129), mas não é nítido se com isso se refere a experiências alheias (que lhe são comunicadas) ou do próprio (que as realizaria ao confrontar-se com o material simbólico).

De forma mais clara, Anthony Giddens (1991/2001) assume que também a receção mediática tem um caráter de experiência. Giddens fala em “experiência mediada” para se referir a acontecimentos remotos que “podem ser experimentados pelo indivíduo” (p. 24) e afirma que os meios de comunicação modernos proporcionaram um “tremendo crescimento na mediação da experiência” (p. 22), implicando-se assim numa teoria da mediatização mesmo que não use o conceito.

A dicotomização dos tipos de experiência recua, pelo menos, à década de 1920 no contexto da sociologia da imprensa na Alemanha, onde se fala de experiência indireta ou secundária, e na sua coexistência com a experiência direta ou primária dos contactos face a face, sendo crucial em autores do período entre guerras como Otto Groth e Ernst Manheim (Averbeck-Lietz, 2014).

Recentemente, foi John Thompson (1995) quem, adotando os termos de Giddens, mais elaborou no plano sociológico sobre a dicotomia entre experiência direta (ou “pessoal”) e experiência mediada. Na modernidade, a capacidade de os indivíduos experienciarem o mundo deixa de estar necessariamente ligada aos encontros, proliferando a experiência mediada (Thompson, 1995). Um reordenamento complexo de diferentes formas de experiência entrelaça-as e mistura-as entre si. Por outro lado, o crescimento de instituições especializadas “sequestra” um conjunto de experiências (como a morte), retirando-as do quotidiano diretamente vivenciado pela generalidade das pessoas, mas paralelamente elas “são reintroduzidas - e talvez até ampliadas e acentuadas - através dos média” (Thompson, 1995, p. 227). Para os indivíduos, a experiência mediada é descontínua e filtrada pelas estruturas de relevância do self, ao passo que a “experiência vivida” é constituída pelo que acontece no mesmo espaço-tempo do indivíduo de forma contínua no dia a dia.

Outro sociólogo que relaciona experiência e comunicação é Adriano Duarte Rodrigues (1999). Numa conceção multivalente de experiência, o autor inclui dois tipos de dispositivos mediadores entre os indivíduos e o mundo: naturais e artificiais. Isso significa, primeiro, que adota uma ideia ampla de mediação cujo ponto de partida são os órgãos sensoriais, interface natural com o exterior; segundo, que os dispositivos artificiais, “inventados pelas sucessivas gerações” (p. 7), não são apenas os do domínio técnico, mas também as mediações culturais, como a própria linguagem, cuja interiorização é indispensável para que haja “respostas” ao mundo.

Anterior a estes autores é a teoria social que mais elaborou sobre a noção de “experiência”: a tradição fenomenológica. Na abordagem de Alfred Schutz (1970/1979), o processo experiencial inclui perceções e reflexões do indivíduo na sua vivência do mundo, sendo um fluxo contínuo e imparável. Esse processo tem duas dimensões: a experiência do mundo exterior, ou dos objetos da experiência; e a experiência da perceção interior, ou experiência “subjetiva”. A investigação fenomenológica dirige-se à revelação destes “atos da experiência subjetiva”, que o indivíduo costuma perder de vista no dia a dia ao concentrar-se nos objetos da experiência.

Schutz também dicotomiza a experiência entre direta e indireta (ou “mediata”). A experiência do “presente vívido” pressupõe relacionamentos em copresença, havendo uma perda de vividez à medida que se passa para situações indiretas, numa “escala decrescente” que é marcada pela diminuição do número de perceções (Schutz, 1970/1979, pp. 213-214). Esta dicotomia não coincide com a diferença entre mediações técnicas e não técnicas, dado que Schutz não restringe a experiência “mediata” à utilização de dispositivos tecnológicos. Esta tanto envolve a conversação telefónica e a troca de cartas como as mensagens através de uma terceira pessoa. As relações com aqueles a que chama “meros contemporâneos” ou com os “predecessores” podem ser mediadas tecnicamente ou através de outras pessoas, não sendo vivenciadas imediatamente e envolvendo um conhecimento “impessoal”, mas fazendo parte da experiência (indireta).

Se o primado ontológico conferido por Schutz à situação face a face e a recusa de atribuir a mesma riqueza a experiências mediadas podem ser preconceitos nocivos à abordagem da mediatização, já a atenção que presta às mediações tradicionais contribui para não esquecer que a experiência humana continua a contar com formas ancestrais e diversas de ir além do aqui e agora.

Adotamos esta perspetiva, radicando-a na ideia de que o universo simbólico é uma dimensão inescapável do humano. A par da perceção sensorial do mundo, interpõe-se na experiência humana uma imensa teia de formas simbólicas humanamente construída e que, se aceitarmos a filosofia antropológica de Cassirer (1944/1995), significa que “já não [se] pode defrontar imediatamente a realidade” (p. 33). Esta conceção do ser humano como “animal simbólico” convidaria a considerar que nenhuma experiência é direta. Mas deixemos essa discussão e sublinhemos o que aqui interessa, por óbvio que pareça: os símbolos não funcionam apenas como expressão dos sujeitos, são também “designadores” de objetos (Cassirer, 1944/1995, p. 38). Através de formas simbólicas - que, na aceção larga de Cassirer (1997), vão da linguagem aos sistemas religiosos e científicos - pode ser presentificado aquilo que é tempo passado ou que está distante no espaço. É este sentido de mediação como forma de conexão com espaços-tempos diferidos que tem utilidade para abordar a mediatização da experiência.

Essas operações de presentificação constituem as modalidades indiretas de experiência, envolvam ou não meios técnicos. É célebre a reflexão de Walter Benjamin (1936/2012) sobre a narração oral, onde sublinha que aquilo que é narrado por alguém a partir da sua experiência se pode transformar em experiência daqueles que ouvem uma história. Esta é a modalidade mais evidente dos processos de mediação que, sendo unicamente humanos, operam ancestralmente como modos de transcender o imediato. É também por isso que Schutz (1970/1979) sugere a própria memória como forma de “metiatidade” para anteriores experiências pessoais, re-experienciadas em certas circunstâncias, indiretamente e com novas colorações. Ou que Bourdon e Balbi (2021) lembram a existência de práticas tradicionais - de rituais religiosos ao teatro e outras práticas artísticas - capazes de proporcionar experiências distanciadas não menos vívidas do que as oferecidas por formas de mediatização modernas e, por vezes, mais intensas do que a própria experiência imediata.

Tais práticas correspondem a formas tradicionais de mediação simbólica; também estas são passíveis de fazer uma transposição entre espaços-tempos diferentes. A presunção de que, nas sociedades tradicionais, a experiência dos indivíduos estava limitada ao aqui e agora corresponde a um preconceito “modernista” (Bourdon & Balbi, 2021). Além disso, algumas teorias da mediatização, na sua conceção redutora do tecnológico ao eletrónico e digital, minimizam formas técnicas não modernas, como as cartas, historicamente significativas para as experiências distanciadas (Bourdon & Balbi, 2021).

A relevância da mediatização afere-se pela sua participação num vasto cenário em que não apenas coexiste com a experiência direta, mas em que também outros processos de mediação simbólica permanecem, se transformam ou se extinguem como formas de experiência distanciada à medida que a modernidade avança. Para Benjamin (1936/2012), a transmissão da experiência pela oralidade está dependente de um dom de narrar e de ouvir que o autor via a desfazer-se juntamente com os antigos ofícios a que estava ligado e as comunidades de ouvintes, processo concomitante com o advento do romance e da imprensa noticiosa.

A análise das transformações da experiência à medida que se desenvolvem e institucionalizam os média modernos é levada a cabo na aludida obra de Thompson (1995). O ponto de partida é também neste autor uma noção lata de “formas simbólicas”, como algo inerente à vida social desde os mais elementares modos de linguagem humana, mas cuja presença e estruturação se alteram quando conteúdos simbólicos relativamente evanescentes como os da conversação vão adquirindo substratos materiais que lhes facilitam a fixação, a durabilidade, a reprodução e a circulação. As transformações com que a modernidade reordena profundamente a experiência humana são, segundo Thompson, marcadas pela expansão maciça destas mediações e pela “de-sequestração” da experiência, isto é, pela sua libertação dos limites espácio-temporais através de formas simbólicas que representam eventos distanciados.

Concentrado em escalpelizar as consequências dos média modernos na experiência, Thompson parte destes e recorre à maneira mais nítida de concetualizar a questão: traça uma divisão binária entre experiência mediada e experiência direta; e faz corresponder a experiência mediada simplesmente à mediação pelos meios técnicos de comunicação.

Cremos, porém, que banir da “experiência mediada” tudo o que não passe pelos média não é a melhor forma de compreender as relações da experiência com os vários espaços-tempos e, por acréscimo, com as nuances de um processo de mediatização da experiência. As formas como a experiência se liberta do imediato não dizem respeito apenas à diferença entre a presença e a ausência dos média, nem a uma oposição entre mediações técnicas e não técnicas, mas sim às modalidades através das quais a formação de uma experiência “não sequestrada” recorre a umas e outras. A mediatização da experiência corresponderá a esse processo histórico em que cada período articula à sua maneira as mediações tradicionais e os média emergentes, fortalecendo a participação dos segundos.

Por isso, entendemos que o conceito de “mediação”, no que concerne à experiência dos indivíduos para além do aqui e agora, corresponde a um âmbito amplo de natureza simbólica dentro do qual se incluem quer os processos de mediatização (mediações que implicam o uso de meios técnicos) quer modos de mediação não mediatizada.

Por outro lado, a compreensão da dualidade entre direto e mediado requer também não amalgamar o plano comunicacional com o plano experiencial, onde a dicotomia tem significados diferentes. As interações comunicativas são facilmente dicotomizáveis: são diretas quando dois ou mais agentes partilham o mesmo espaço-tempo; são mediadas quando as entidades envolvidas não partilham o mesmo espaço e/ou tempo, estabelecendo-se a comunicação através de meios técnicos. Nos atos comunicativos, a mediação significa a utilização dos média, sejam eles modernos e sofisticados ou antigos e rudimentares.

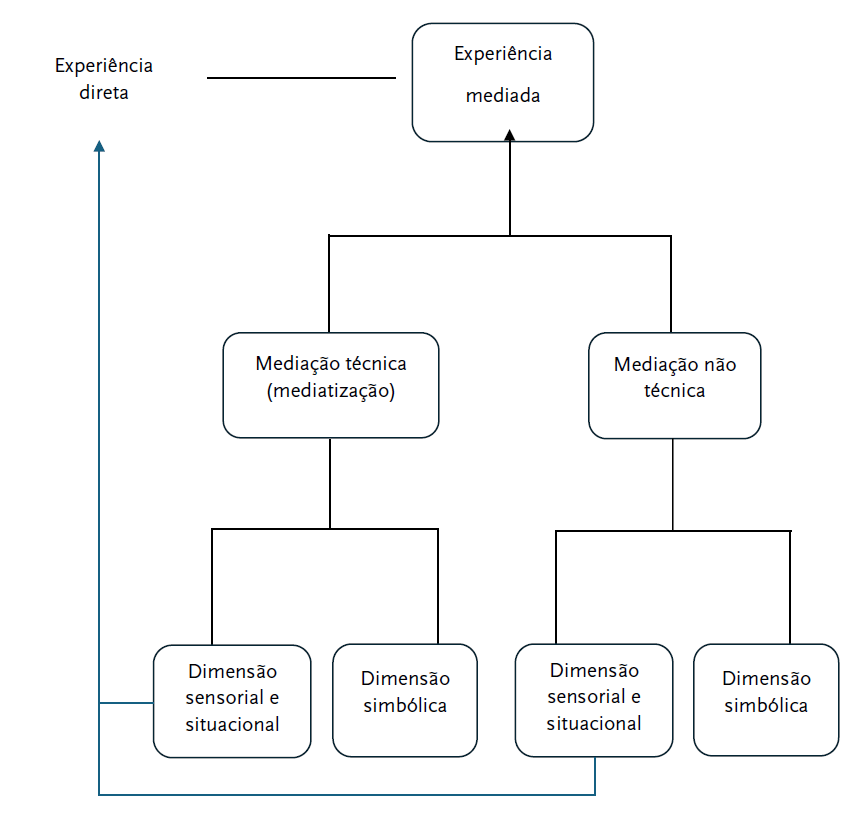

A experiência não é tão simplesmente divisível. Se a experiência direta envolve apenas aquilo que vivenciamos presencial e sincronicamente, já a experiência mediada, que proporciona contacto simbólico com algo distante, é sempre bidimensional (independentemente de envolver mediação técnica ou apenas humana). A sala de cinema, a leitura do jornal ou a escuta de uma história numa roda de ouvintes possuem dimensões de vivência imediata, cada uma com as suas funções sensoriais e situacionais particulares. O conteúdo dessas mediações, por sua vez, pertence a uma dimensão simbólica, e é essa que transcende o aqui e o agora. A Figura 1 esquematiza este raciocínio.

As formas simbólicas configuram uma energia espiritual através da qual as significações emergem de signos sensíveis e concretos (Cassirer, 1997). Daí que as experiências mediadas mais significativas para os indivíduos sejam aquelas em que se sentem simbolicamente “transportados” para além do aqui e agora. Benjamin (1936/2012) sugere que a experiência narrada não é suficiente, em si mesma, para se transformar em experiência de quem ouve, porque esta não está estritamente contida no relato e só se dá com a imaginação ativa do ouvinte. Nesse sentido, a experiência não seria algo que se transmite, mas algo que se (re)cria do lado recetor. Isso, por sua vez, não é independente da dimensão imediata que existe na vivência de receção. No caso da narração oral, precisa de um quadro social favorável e de um estado psíquico “de descontração que é cada vez mais raro” na modernidade.

Devemos ainda incluir na experiência mediada aquelas formas simbólicas que vão além do mundo real, contrariando a visão modernista que enfatiza apenas o acesso a eventos distantes e marginaliza dos reinos da experiência todo o repertório de fantasia que é património da humanidade e entrou há milénios nos processos de mediatização, antes de proliferar industrialmente na modernidade (Bourdon & Balbi, 2021). Estes objetos da experiência, que não podem ser percecionados no plano imediato por não existirem no mundo real (o deus Júpiter, Anna Karenina ou os hobbits), não deixam de ter representações efetivas e ser parte da experiência como objetos que podem ser pensados e falados significativamente e levam os indivíduos a transcender o aqui e agora.

4. Mediatização na História do Teatro e do Cinema

Visto pelo prisma mais comum é evidente que a ascensão do cinema, tomando a primazia ao teatro como principal espetáculo público nas décadas de 1910 e 1920, é um movimento de caráter mediatizante. Entre a representação ao vivo e a exibição de fotogramas em movimento pode mesmo apontar-se uma rutura: onde o teatro apenas mostra o presente, o cinema dá a ver o distante, numa nova oferta de experiência mediada. O facto de boa parte da produção cinematográfica da época dizer respeito a filmes documentais como as “vistas” e os “naturais”, além dos “jornais de atualidades”, contribui para uma noção de acesso a lugares e eventos do mundo real. Tal sucedeu desde a primeira sessão pública em solo nacional, em 1896, quando no Real Colyseu de Lisboa se mostrou imagens parisienses de bailes e da Pont Neuf (Pina, 1986). Assim como depois - entre inúmeros exemplos das décadas seguintes - o público de Viseu visionava a Ascensão ao Monte Branco (O Cinema, 1 de janeiro, 1919, p. 2) ou o de Ponta Delgada assistia à Peregrinação Portuguesa a Lourdes e Roma (Cinema, 3 de janeiro, 1929, p. 3). A imprensa cinematográfica reiterava, aliás, o poder de levar o público longe:

o pano branco, como a janela de um comboio ou a amurada de um navio, ( … ) permite-nos conhecer, na extravagância das suas originais existências, os povos mais estranhos e mais afastados. Os montes do Himalaia, os juncais da China, os sertões africanos, os fiordes noruegueses ( … ) tomamos parte nas mais maravilhosas viagens. (O Cinema do Operário, 21 de novembro, 1931, p. 38)

Por outro lado, se a mediatização consiste, antes de mais, no incremento dos média, a rápida massificação do cinema reforça a ideia. A primeira sala de Lisboa abriu em 1904; em 1912, já havia 17; em 1932, eram 31 e os bilhetes vendidos por mês equivaliam a metade da população lisboeta (Baptista, 2007). Nos anos 20, a imprensa impressionava-se com os números internacionais: 2.200 cinemas em Itália, 3.700 na Alemanha, 18.000 nos Estados Unidos (O Cinêma, março, 1921, p. 2). O impulso mediatizador é sugerido pela própria criação de imponentes “palácios dos sonhos” para centenas de espetadores (Briggs & Burke, 2009).

Por tudo isto, a história dos média inclui frequentemente o cinema ao lado de imprensa, rádio e televisão como os grandes meios de massa do século XX. No processo histórico de mediatização, o surgimento do cinema teria, assim, constituído um episódio particular dentro da vasta fase da “eletrificação” (Couldry & Hepp, 2017) que atravessou os séculos XIX e XX, e distinguir-se-ia do teatro como espetáculo graças às suas inauditas possibilidades tecnológicas para mediatizar a experiência do público massivamente.

Mas se mudarmos de lente epistemológica, podemos ver outro tipo de transformações que caracterizam este processo de mediatização.

Um entendimento amplo da mediação acolhe perfeitamente a encenação de uma história em palco como forma simbólica através da qual o público pode experienciar algo que transcende aquele local e tempo. Esse sentido está presente em várias obras literárias. Em As Confissões de Felix Krull, a obra mais autobiográfica de Thomas Mann (1875-1955), o jovem personagem, filho da burguesia industrial alemã, estreia-se na ida a um teatro, onde assiste a uma opereta com ação situada em Paris:

até então nunca tinha visto, excepto na igreja, um tão grande conjunto de pessoas dentro de uma sala alta, sumptuosa e decorada de lustres como aquela. E, de facto, o teatro, com as suas solenes divisões, esse lugar em que, no palco e sob uma luz radiosa, seres de eleição com vestidos de várias cores, no meio de eflúvios musicais, executam passos e danças ( … ) apareceu-me como o templo do prazer, um lugar em que os homens ávidos de visões edificantes se reúnem na sombra, em face duma esfera de claridade e perfeição, para contemplar, de boca aberta, os que incarnam o seu ideal. (Mann, 1954/2003, p. 32)

Ora, este contexto teatral, que Mann situa no final do século XIX, concretiza já uma transformação crucial na estrutura de mediações dos espetáculos dramáticos que no século XX irá caracterizar também o cinema, mas que é anterior ao cinema, e que se define pelo exacerbar da dimensão simbólica, onde, “ávidos de visões”, os espetadores “se reúnem na sombra”.

Um dos pontos em causa é, precisamente, o que se dá a ver nos teatros. A tradição das salas de teatro, com grandes lustres sobre a plateia, era manter essas luzes acesas durante os espetáculos, iluminando todo o recinto e não constituindo o palco mais do que uma zona de gradação na luz geral. A novidade da iluminação a gás, introduzida em inícios de Oitocentos, não tinha modificado esse hábito. Mas, a partir de meados do século XIX, alguns teatros começaram por vezes a diminuir as luzes ou a apagá-las de forma intermitente em certas cenas - algo que o sistema a gás já permitia (Rees, 1978). A lógica era a mesma que presidiu à invenção das luzes da ribalta - também introduzidas a meio do século - e destinava-se a realçar pontos específicos do palco, salientando atores e cenas através de efeitos visuais.

Porém, a pretensão de escurecer a sala por parte de alguns empresários e encenadores debateu-se com a resistência do público, ancorada na componente festiva e na sociabilidade que há séculos dominava o teatro. Tanto a tradição aristocrática, marcada pela não deferência para com os artistas (vinda dos contextos de corte onde eram vistos como subalternos), como a tradição popular, dominada pela interação turbulenta e irreverente (vinda dos espetáculos de rua e do espírito carnavalesco), se pautavam por uma atenção apenas episódica da assistência ao que se passava em palco (Butsch, 2000).

Obras literárias oitocentistas refletem isso mesmo. Victor Hugo (1802-1885) ter-se-á inspirado no público popular do seu tempo para descrever magistralmente a assistência desatenta e desafiante do início de Nossa Senhora de Paris (embora o enredo seja do século XV). Uma longa descrição do público aristocrático do século XIX é feita por Tolstoi (1828-1910) em Guerra e Paz, onde a ida à ópera é sobretudo uma ocasião para os presentes se darem a ver mutuamente:

surgiu a fila dos camarotes iluminados, cheios de senhoras decotadas, e a plateia resplandecente de uniformes de gala. ( … ) Natacha sentou-se ( … ) e pôs-se a olhar a fila dos camarotes do outro lado. ( … ) Aquelas centenas de olhos fitos nos seus braços e no seu colo nus eram uma coisa ao mesmo tempo agradável e penosa. (Tolstoi, 1869/1973, p. 608)

Também nos Estados Unidos, a “soberania da audiência” vigorava plenamente na primeira metade do século XIX, quando era reconhecido o direito, nomeadamente ao público popular, de censurar e atacar artistas e empresários no decorrer do espetáculo, reivindicar canções que queria ouvir, assobiar, gritar e atirar coisas para o palco ou mesmo amotinar-se até impor a sua vontade (Butsch, 2000). Do teatro lisboeta da rua das Trinas, no bairro de pescadores e varinas do Mocambo, há registo de que “[se] comia e bebia durante a função, por lá circulando a fava-rica, as pevides, o burrié cozido e outros acepipes” (Filipe, 2017, p. 49), sendo a guarda municipal frequentemente chamada para controlar desacatos.

O espetáculo era entendido pelos membros do público como apenas um de entre vários elementos do teatro, a par da convivência familiar e comunitária, da participação coletiva ou da própria apresentação perante os outros, e a atenção fluía alternadamente e sem constrangimentos entre a cena representada e outras atividades.

É essa atividade que se restringe à medida que o século XIX se aproxima do final e que aos espetáculos vai afluindo cada vez mais uma audiência de classe média, com noções burguesas de respeitabilidade e decoro. Vai-se proibindo os comportamentos ruidosos, prendendo as cadeiras ao soalho, cerceando a ação do público, num processo que culmina no escurecer da sala. Com o apagar das luzes, como, por exemplo, aconteceu em 1890 no teatro londrino de Covent Garden com resistência dos velhos habitués, os membros da assistência deixavam de poder ver-se e a interação do público era substituída por uma relação diferente com os atores: “a peça passava a ter lugar num charco de luz do qual a audiência ficava separada, no escuro: a observar a partir de fora” (Rees, 1978, p. 188).

É como velho frequentador de teatros, já no início do século XX, que a biografia do pintor Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) regista as suas queixas sobre a transformação:

não há direito de encerrar as pessoas no escuro durante três horas. É um abuso de confiança. ( … ) É-se obrigado a olhar para um único ponto luminoso, o palco. Isso é tirania! Pode apetecer-me olhar para uma linda mulher que está num camarote. ( … ) Para mim, o espectáculo está tanto na sala como no palco. O público é tão importante como os actores. (Renoir, 1958/2005, p. 159)

Também o dramaturgo e empresário teatral português Sousa Bastos (1844-1911) aconselhava ainda, no dealbar de Novecentos, a “iluminar o teatro com economia, mas sem deixar o público às escuras como alguns fazem” (Bastos, 1908, p. 76), um compromisso próprio da fase de transição. O facto é que, facilitada pelos avanços na luz elétrica, a progressiva utilização da técnica para atrair a atenção da assistência e criar efeitos dramáticos e espetaculares (Held, 1955) concilia-se com o ethos individualista do público burguês e com a lógica comercial da oferta de objetos destinados ao consumo.

Silenciando e isolando os membros do público, a nova norma teatral “privatizou a experiência” de cada pessoa, que passou a “experienciar o evento psicologicamente a sós” (Butsch, 2000, p. 15). Acentuou-se a dimensão simbólica da experiência mediada e esbateu-se a dimensão situacional, o que também era um processo de controlo social e neutralização política de um público popular a quem se anulava uma arena coletiva e participante. O novo contexto de receção obnubila o imediato e favorece a transposição do espetador para os universos representados, podendo conduzir a pontos longínquos no tempo e no espaço, ou ainda mais além, dada a popularização das então chamadas “mágicas”, enredos fantásticos e sobrenaturais aliados ao esplendor de cenários, adereços e música com vista a provocar a imersão do público numa espetacularidade deslumbrante (Bastos, 1908). A capacidade de oferecer formas simbólicas transfiguradoras e magnetizantes é salientada pela própria crítica intelectual aos géneros teatrais menosprezados. O jornal Illustração Popular descreve o número de uma beldade dos confins da Argélia num espetáculo de variedades do teatro portuense Príncipe Real: “chega o momento esperado e a sala toda se apaga para que apenas a beleza fulgure. Sucedem-se as transformações, belos quadros se projectam no panno branco e o seu corpo escultural, aureolado de luz, mais parece fantástica visão” (Illustração Popular, 27 de dezembro, 1908, p. 13). Depois, porém, a artista regressa ao palco e, “já sem as rutilâncias da luz e o vaporoso aspecto de sonho, agradece como qualquer corista de teatro barato”.

No início do século XX, teatro e cinema surgem com frequência sob uma única avaliação. O mesmo periódico punha lado a lado o cinematógrafo, as mágicas e o teatro de revista, criticando a preponderância destas formas, que vinham “espicaçando o público com chamamentos ao seu instincto e espalhando à sua volta uma almiscarada atmosfera de delícias” conducente ao declínio do teatro dramático (Illustração Popular, 1 de novembro, 1908, p. 8). O conceito de “casa dos sonhos” foi usado em 1909 pela socióloga norte-americana Jane Addams (2004) para abarcar criticamente tanto os teatros que ofereciam peças de mistério e romance a milhares de jovens como as “salas de 5 cêntimos”, conhecidas como nickelodeons, onde se exibia séries de pequenos filmes.

A sala escura dos cinemas ainda não garantia, porém, a concentração exclusiva nos objetos fílmicos, designadamente entre o público popular, para quem essa experiência continuava a ser participativa. Os nickelodeons de inícios do novo século eram por vezes “autênticos centros sociais em que grupos da vizinhança podem ser encontrados todas as noites”, onde “as pessoas conversam de forma amigável e as crianças se movimentam livremente pela sala” (Butsch, 2000, p. 148). Também as crónicas lisboetas de Carlos Malheiro Dias (1875-1941) registaram o ambiente de informalidade nos cinematógrafos em que “o espectador entra e sai a qualquer hora, de chapéu na cabeça e cigarro aceso”, mas que “conseguiu abalar os corações com tragédias que duram dez minutos” (Dias, s.d., p. 42). O escritor José Rodrigues Miguéis (1901-1980) deixou igualmente uma pincelada sobre as pequenas salas na Lisboa da sua infância:

na loja acanhada onde já foi drogaria, a campainha do Animatógrafo retine incertamente, lança uma faísca azulada ( … ). Na Páscoa, a Vida de Cristo passa entre relâmpagos, borrões de cor, num confuso atropelo de imagens ( … ) e uma trovoada de latas rebenta por trás da cortina quando Nosso Senhor aparece pregado, enfim, na sua Cruz, entre o Bom e o Mau Ladrão. (Miguéis, 1993, p. 110)

A atenção oscilante entre o espetáculo e o público parece ter-se prolongado nesta época de filmes mudos e sonorizações ao vivo. Nos serões viseenses do teatro Viriato, um frequentador notava, “nos seus camarotes, o quadro mais elegante e encantador que é possível conceber-se. Senhoras graciosas e elegantes d’uma beleza pouco vulgar e d’um espírito culto que endoidece os frequentadores”. Mas o transporte simbólico para outras paragens rivalizava como chamariz, “porque muitos films que ali se exibem têm enredos e paisagens tão sublimes que o público vê-se seriamente confuso em escolher o melhor [entre filme e beldades na assistência]” (O Cinema, 5 de janeiro, 1919, p. 1.).

Mesmo nas salas construídas em Lisboa nos anos 20 e que atraíam já a classe média, a projeção “podia tornar-se um aspecto secundário da sessão”, com indiferença artística dos espetadores e “a redução da sua cinefilia à imitação dos cortes de cabelo, maquilhagem, roupas e poses de actores e actrizes” (Baptista, 2007, para. 12). Do início da década de 30, continua a haver testemunhos de uma assistência popular interventiva.

O jornal da Voz do Operário escreve que

nos peões comprimem-se principalmente garotos de todas as idades, vivos e buliçosos, irrequietos e gritadores, prontos a assobiar e berrar impropérios contra o operador à menor desquadragem da película; a aplaudir ruidosamente as lutas dos heróis das fitas e a incitá-los. (O Cinema do Operário, 1 de abril, 1932, p. 26)

O poeta José Gomes Ferreira (1900-1985), então cronista cinematográfico, deixou uma série de retratos, tanto do público dos cinemas de bairro que lança gritos e assobios, como das salas centrais em que por vezes observa as lágrimas e os soluços das senhoras ou os comentários pitorescos, mas noutras vezes se queixa que “a tosse, o calor, os risinhos ( … ), as conversas das frisas, tudo estraga o filme, não o deixam à vontade, não lhe permitem o cumprimento do seu dever de fazer rir ou criar estados de emoção ou ternura” (Kino, 22 de janeiro, 1931)1.

Note-se que esta audiência ativa tem, na maioria das descrições, uma ação de tipo diferente da dos auditórios teatrais até meados de Oitocentos. A ação não é agora desatenta às formas simbólicas, mas conspicuamente despoletada por elas: incita e aplaude os heróis, chora nas cenas românticas, comenta a imagem dos atores. Até a imitação de penteados e poses demonstra um alargamento da experiência do público através da mediação.

A imprensa descreve histórias distantes e fantasiosas como A Mulher na Lua, de Fritz Lang, com a tónica na experiência simbólica do espetador, que “está inquieto pela sorte dos que partem; aguarda com impaciência e angústia o momento da largada. E sofre a incerteza do êxito, os momentos penosos do início, a tortura da falta de ar - experimentando todos os estados de alma” (O Cinema do Operário, 28 de novembro, 1931, p. 43). A intensidade dessa experiência simbólica requer o apagamento de tudo o resto. Gomes Ferreira diz fazer esforços para esquecer que os outros existem na sala de cinema. Escreve mesmo uma “Crónica Contra o Público”:

mexem-se nas cadeiras. Bocejam, impacientes. Riem-se. Dizem piadas grosseiras ( … ). Tenho sempre desejos de me levantar e desatar aos berros: Eh, palermas! Que estão aqui a fazer? Vieram de propósito para me estragar a noite? Então, agradecia-lhes muito se saíssem. Deixem-me só! Deixemme sozinho no meio da plateia. (Imagem, 31 de outubro, 1933, p. 19)2

Distinta dos velhos rituais de comunhão coletiva que levam os participantes a transcender o espaço-tempo, a busca moderna da experiência extática é a do indivíduo frente a frente com os objetos simbólicos. E o seu contexto mais vasto é o de uma cultura de exibição que é própria da economia simbólica do capitalismo, a mesma que a partir de meados de Oitocentos situa os teatros cada vez mais nas áreas comerciais das cidades (Butsch, 2000) e que Thomas Mann descreve quando Felix Krull “pára encantado sob a luz brilhante que os music-halls e os teatros de variedades projectam” e exprime como lhe agrada também que “os armazéns, os bazares, as salas de venda ( … ) não guardem avaramente os seus tesouros no interior, mas os projectem largamente para o exterior e os ofereçam à vista, faiscantes” (Mann, 1954/2003, p. 88).

5. Discussão Final

Como quando se ouve intensamente uma história contada por alguém, também o teatro não pode deixar de ser considerado uma experiência mediada, que leva o público, por vezes, a transcender o tempo e o espaço presentes. Ele é uma faceta dos processos de mediação simbólica da experiência, ao passo que o cinema configura propriamente uma mediatização dessa mesma experiência, no sentido em que utiliza meios técnico-institucionais consagrados como média.

Mas se repararmos que algumas das tendências mais importantes da mediatização pelo cinema em inícios do século XX são uma continuidade, e não uma rutura, das que transformaram o espetáculo teatral nas décadas anteriores, percebemos que certas características desse processo de mediatização da experiência não residem na nova vertente tecnológica introduzida pelos filmes, e sim num movimento que põe em evidência as formas simbólicas para ambos os públicos, construindo com os seus membros uma relação mais individualizada.

O teatro, que na segunda metade do século XIX, passou de uma experiência sobretudo imediata para uma experiência essencialmente mediada, transitando de uma prevalência da dimensão situacional da sociabilidade para um predomínio da dimensão simbólica do espetáculo, foi seguido pelo cinema no processo gradual de dissuasão da audiência coletiva e participante. Várias tecnologias - o gás, a eletricidade, os filmes sonoros - tiveram um papel como fatores de domesticação e desmembramento do público, mas o fundamental reside na mudança gradual de contextos e normas nas salas de espetáculos e a sua força motriz é a economia da atenção que o capitalismo desenvolve na era industrial.

Se Thompson (1995) considera que os média na modernidade conduzem a uma “de-sequestração” da experiência, por a desprenderem dos limites de tempo e lugar, o facto é que as transformações do público no teatro e cinema corresponderam, por outro lado, à sequestração da sua experiência no nível simbólico. Anulou-se progressivamente a experiência situacional dos membros da audiência, com vários mecanismos postos em prática para impedi-los de se moverem, de se olharem, de falarem, num processo que procurou maximizar a sua extração ao aqui e agora e orientá-los para a monopolização de uma experiência psíquica e des-corporizada. O cinema, com uma potência técnica de nova ordem conjugada com a fabricação de um determinado contexto de exibição, elevou a capacidade de transportação simbólica de que falava Benjamin (1936/2012) a propósito da imaginação do ouvinte. É enganoso, porém, pensar que esse tipo de experiência foi produzido em primeira instância pela mediação técnica do filme.

Assim, o conceito de “mediatização” pode ser teoricamente discutido a partir deste processo histórico, nomeadamente: (a) na sua habitual acoplagem à ideia de transformação; (b) na atribuição de causalidade a aspetos tecnológicos; e (c) numa perspetiva tendencialmente mediacêntrica.

A tendência para encarar a mediatização como uma teoria explicativa da mudança social (Couldry & Hepp, 2017; Lundby, 2014) arrisca-se a ver a implicação dos média exclusivamente em transformações, fornecendo uma lente epistemológica que distorce o seu papel em determinados momentos da história em que o significado do incremento de novos meios é de consolidação de processos já instalados sob outras formas. O risco, nesses casos, é de o conceito salientar mudanças que são mais novas na aparência do que no significado. O caso aqui abordado insere-se numa progressiva emergência de formas de mediação simbólica da experiência, que aliás também faz parte de um movimento de longa duração relacionado com a coação das emoções numa vida quotidiana mais segura e programável, que Norbert Elias (1976/2006) caracterizou como processo civilizacional, e que tem outra face na procura de substitutos para o que falta no quotidiano. A demanda por experiências de emotividade vicária que no burguês se articula perfeitamente com a cultura de autodomínio sobre as emoções produz a institucionalização de espaços sociais para o seu exercício controlado e introvertido em que o teatro, primeiro, e o cinema, depois, se tornam à medida que são reprimidas as lógicas representacionais e interativas dos públicos aristocrático e popular. Como este processo tem início no teatro torna-se claro que o poderoso contributo do cinema não é uma transformação em sentido diferente, mas sim um reforço e um aprofundamento das operações de presentificação simbólica que medeiam a experiência.

Mesmo quando os novos média são um fator determinante nas transformações sociais, não deve ser descartado que eles próprios possam ser já respostas intencionais a necessidades sociais, dinâmicas económicas e valores culturais que requerem dispositivos tecnológicos congruentes. Novas mediações técnicas não são necessariamente a origem de um processo de mudança, devendo ser encaradas como produtos de uma época histórica em que funcionam simultaneamente como incentivos e como respostas dentro de mais vastas transformações sociais (Williams, 2003). Seria estéril tentar estabelecer a exata medida em que o cinema foi um fator decisivo de aprofundamento da experiência mediada ou se foram as pulsões socioeconómicas que encontraram um recurso tecnológico nas imagens em movimento e as encaminharam para as condições específicas da sala escura com um público silencioso. O essencial será perspetivar o binómio técnica-cultura como articulação própria num processo de intensificação da dimensão simbólica da experiência que, posto em andamento, engloba fatores inextricáveis. Mas uma condição para isso é não tomar a mudança tecnológica como apriorismo epistemológico. Embora seja tentador tomar como ponto de partida o aparecimento de um novo meio, porque ele é uma evidência material facilmente identificável, isso também pode ser uma cedência ao senso comum. Pegar isolada e aprioristicamente no cinema, ignorando as transformações do teatro no século XIX, não nos permitiria identificar a amplitude das dinâmicas de mudança em que se insere a mediatização da experiência através do filme.

No que respeita à experiência humana, o conceito de “mediatização” torna-se limitado se apenas iluminar aquilo que se relaciona com mediações proporcionadas pela técnica. Ver nesta o critério único para dicotomizar a experiência entre direta e mediada é, na verdade, próprio de uma noção prostética da tecnologia que se desenvolveu a partir do século XIX e que a vê como a extensão por excelência do humano (Martins, 1996). A importância histórica que as experiências tecnicamente mediadas vão adquirindo corre o risco de não ser convenientemente apreendida, primeiro, se elas forem isoladas das articulações com a experiência direta, incluindo a própria dimensão situacional que também é parte integrante das experiências mediatizadas, e segundo, se não forem vistas como um tipo de experiência simbólica entre outras cuja superação quotidiana do aqui e agora continuam a operar para além dos média técnicos ou em conjugação com eles.

As nuances transformadoras da experiência do público de teatro e cinema não retiram pertinência à ideia de mediatização, mas questionam a oposição que o conceito sugere entre a experiência direta e a mediada tecnologicamente, e contestam que os meios técnicos tenham um papel de sobredeterminação histórica. Ver mediações da experiência apenas nos usos de tecnologias é um reducionismo cultural e uma epistemologia enviesada pelo senso comum do nosso tempo (mesmo quando olha para a história).

texto em

texto em