1. Introdução - Ou de Onde Partimos?

O trabalho analisa os elementos que compõem a realidade migrante, mais especificamente das migrantes venezuelanas em Cuiabá, que protagonizam o curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (Irmãos, Aqui Estamos), da diretora Jade Rainho (2021). Trata-se de uma pesquisa em andamento1, que analisa a produção mato-grossense como referência de escuta dessas migrantes, estabelecendo quais elementos estão presentes na vida de mulheres que migraram e lutam para sobreviver no Brasil, país que as recebeu.

Como ferramentas teórico-analíticas, mapeamos o realismo capitalista de Fisher (2020), entendido como o sentimento de que o capitalismo é o único sistema possível, do qual não existe saída a não ser a própria lógica capitalista, para entender as migrações e os discursos que envolvem a realidade dessas migrantes em Cuiabá; a relação da discriminação das pessoas migrantes com a exploração da sua mão de obra, apresentada como etapa de uma estratégia econômica-política (ElHajji, 2018); e a subalternidade e representação femininas a partir da obra de Gayatri Chakravorty Spivak, Pode o Subalterno Falar?.

A pesquisa é qualitativa, com objetivos descritivos, natureza básica (Gil, 2002) e usa como método a análise temática (Braun & Clarke, 2006) para realizar a categorização dos elementos que se repetem durante o curta-metragem documental, compreendendo os padrões narrativos midiáticos sobre a experiência de ser mulher migrante no Brasil.

Vale ressaltar que, neste trabalho, entendemos o curta-metragem documental como uma produção fundamental para que as mulheres venezuelanas entrevistadas contem suas histórias diretamente. Ao mesmo tempo que, por se tratar de um produto comunicacional, exibido em festivais e mostras, viabiliza que mais pessoas escutem as histórias dessas mulheres, em contexto nacional e internacional.

Considera-se que o curta-metragem documental, com forte presença feminina, proporciona o protagonismo das personagens e tem um papel importante na escuta e comunicação da realidade das migrantes venezuelanas na capital mato-grossense, com suas especificidades e condições de (im)possibilidade do Estado brasileiro em garantir o resguardo dos seus direitos fundamentais. Por fim, a análise revela as perspectivas de mulheres invisibilizadas, mesmo sendo visíveis nos diversos pontos da cidade. Discriminadas, em função da sua origem, gênero, cor e oprimidas pela sociedade capitalista, que as força a migrar, criar novos sonhos, deixar pessoas para trás. Ou seja, são, muitas vezes, sujeitas a processos de desumanização e, apesar disso, resistem, coletivamente, com suas identidades, memórias, vozes, sendo protagonistas de suas histórias, o que justifica a relevância deste trabalho.

2. Lentes Teóricas Para Olhar as Migrações

O realismo capitalista é o “sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar uma alternativa a ele”, conforme apresenta Fisher (2020, p. 10). O autor explica que o termo não é inédito, mas a sua interpretação é uma novidade.

O que é novo no uso que faço do termo é o significado mais expansivo - e até exorbitante - que atribuo a ele. O realismo capitalista, como o entendo, não pode ser confinado à arte ou à maneira quase propagandística pela qual a publicidade funciona. Trata-se mais de uma atmosfera abrangente, que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação - agindo como uma espécie de barreira invisível, bloqueando o pensamento e a ação. (Fisher, 2020, p. 33)

A partir do que apresenta Fisher (2020), é possível notar que o realismo capitalista fica mais evidente a cada nova problemática. Por exemplo, com os fluxos migratórios intensos pelo mundo, sejam eles causados por guerras, questões ambientais, sociais, econômicas e outros motivos, as pessoas são forçadas a migrar. Muitas arriscam a vida em botes no mar (Peoples Dispatch, 2023) ou pagam atravessadores, também conhecidos como coiotes2, apenas para terem a chance de [r]existir com dignidade em outro lugar. Mas como são recebidos aqueles e aquelas que conseguem migrar, atravessar as fronteiras, o mar, o deserto? Há uma diferença na recepção de migrantes em função da sua cor de pele? Se são ricos ou pobres? Do Norte Global ou do Sul Global?

De forma complementar, é pertinente apresentar o que consideram Faustino e De Oliveira (2022) ao questionarem a aplicação do conceito xeno-racismo, cunhado por Sivanandan (2001), à realidade brasileira. Para Sivanandan (2001)

se é xenofobia, é - na forma como deprecia e reifica as pessoas antes de segregá-las e/ou expulsá-las - uma xenofobia que traz todas as marcas do antigo racismo, exceto que não é codificado por cores. ( … ) É racismo em substância, mas xeno em forma - um racismo que é distribuído a estranhos empobrecidos, mesmo que sejam brancos. Isso é xeno-racismo. ( … ) uma característica do mundo maniqueísta do capitalismo global, onde só existem ricos e pobres - e a pobreza é o novo negro. (p. 2)

Todavia, Faustino e De Oliveira (2022) argumentam que o conceito se mostra “frágil” diante das “dimensões racializadas sob o qual a xenofobia se manifesta, sobretudo, em contextos (coloniais) onde o estrangeiro lido como branco gozou sempre de significações superiorizadoras” (p. 204). Nesse sentido, os autores complementam:

o que procuramos enfatizar é que a racialização exerce influência sobre os marcadores sociais de diferença e exclusão (...). Esta realidade, no entanto, está longe de ser pautada por um “racismo que não pode ser codificado por cores” (Sivanandan, 2001) e se apresenta como desafio ainda não suficientemente problematizado pelos estudos sobre migração no Brasil. (p. 205)

Contudo, vale destacar a negação política e jurídica sofrida pelos estrangeiros que, como Faustino e De Oliveira (2022) apresentam, com base no que é exposto por Sivanandan (2001), “permite, a partir da demonização e histeria diante a sua presença, controlar, criminalizar ou gerir o seu trânsito, a despeito de seus direitos humanos básicos e da sua contribuição para as economias nacionais que os recebem” (p. 196-197).

ElHajji (2018), por sua vez, aponta que “o projeto neoliberal tenta adequar os fluxos humanos às suas necessidades gerenciais marcadas pela flexibilização das relações de trabalho e a fluidez just in time da mão de obra” (p. 94). Assim, é possível compreender que as migrações e a condição de migrante como estrangeiro num novo país o sujeita a discriminações e explorações, sem as quais o capitalismo não existiria, como pontua Mezzadra (2013, p. 79). Tal afirmação vai ao encontro do que destaca Fisher (2020):

é preciso ter em mente que o capitalismo é tanto uma estrutura impessoal hiper abstrata quanto algo que não poderia existir sem a nossa colaboração. ( … ) O capital é um parasita, um vampiro insaciável, uma epidemia zumbi, mas a carne viva que ele transforma em trabalho morto é a nossa, os zumbis que ele produz somos nós. (p. 29)

Sobre a figura do migrante, ElHajji (2018) aponta um potencial subversivo capaz de provocar estranheza ao observador, seja de forma positiva, por exemplo, ao causar fascínio, ou negativa ao causar repulsa (p. 90). O autor ressalta ainda a natureza minoritária dos migrantes que, historicamente, se deslocam para regiões já ocupadas.

Aliás, só pode-se falar em migrações humanas, no sentido geográfico, político, social e econômico moderno dado à noção, quando o lugar de destino já se encontra sob domínio reconhecido de um povo nativo que, de algum modo, detém controle efetivo sobre sua extensão. Caso contrário, tratar-se-ia, antes, de povoamento ou colonização. (ElHajji, 2018, p. 90)

Além disso, ElHajji (2018) salienta, a partir do estatuto jurídico e social excepcional do migrante apresentado por Sayad (1998), que a condição de não nacional coloca o migrante numa posição de não sujeito dispondo de direitos humanos mínimos, que garantem somente sua sobrevivência imediata, “sem dignidade ou expectativas a médio ou longo prazo” (ElHajji, 2018, p. 92). O autor completa, dizendo que, tal como a “boa educação recomenda que o hóspede tenha uma atitude reservada perante as discussões da família anfitriã, o indivíduo ou grupo acolhido se deve de não incomodar os nativos, não questionar suas regras sociais e seus princípios filosóficos” (p. 93).

Ou seja, o migrante é colocado numa posição de não questionar, não reivindicar e apenas aceitar aquilo que lhe é imposto, “a partir do momento que o migrante aceita e adota essa atitude ética, ele se encontra preso em uma espiral de espoliações, discriminações, injustiças e de sua futura desumanização” (ElHajji, 2018, p. 93). Sendo assim, é importante questionar, o que pode o migrante?

Spivak (1988/2010), na obra Pode o Subalterno Falar?, reflete sobre as viúvas indianas, questionando a ideia de representação exposta por Foucault e Deleuze. A partir do que é exposto, é possível fazer uma correlação entre a condição dessas mulheres e a condição dos migrantes, de modo mais específico, a condição das mulheres migrantes. Ao abordar a questão da representação, a autora evidencia que “se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (Spivak, 1988/2010, p. 85).

De modo semelhante, Demartini (2018) pontua que “no Brasil, os imigrantes sempre foram considerados como ‘outros’, nem sempre como ‘sujeitos’. Tornaram-se números, parte dos estudos econômicos, sociológicos, históricos, mas de certa forma estavam ausentes da produção sobre eles próprios” (p. 64). Dessa forma, ao entender que a condição de migrante e de mulher migrante é uma posição de subalternidade e distanciamento da possibilidade de autorepresentação, o objeto deste trabalho, o curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (2021), é compreendido como um meio importante para a representação, a resistência e o protagonismo dessas mulheres venezuelanas que migraram para a cidade de Cuiabá e que, mesmo que com alguma mediação/intervenção da diretora Jade Rainho, puderam contar sobre suas vivências com suas próprias palavras.

Segundo o relatório produzido pelo Observatório das Migrações Internacionais, em 2022 o Brasil recebeu 50.355 solicitações de refúgio, sendo que, dessas, 33.753 foram feitas por pessoas de origem venezuelana. Tal número representa 67% do total de pedidos de reconhecimento da condição de refugiado (Junger et al., 2023, p. 12). De 33.000 solicitações, 45,4% foram de mulheres venezuelanas.

Para um contexto regional, de acordo com o Atlas Temático: Observatório das Migrações em São Paulo - Migrações Venezuelanas (Baeninger et al., 2020, p. 267), entre 2000 e 2019, 985 migrantes da Venezuela residiram na capital mato-grossense. Esse fluxo migratório se intensificou diante da crise venezuelana e, como resultado, nos últimos anos, ao circular pela cidade, observa-se um número expressivo de migrantes venezuelanos. Nos principais semáforos, rotatórias, viadutos, por exemplo, famílias, sobretudo, mulheres e crianças venezuelanas pedem ajuda, trabalho ou vendem produtos para sobreviver, como frisam Almeida et al. (2022). O curta-metragem documental analisado neste trabalho também apresenta dados que contextualizam a migração venezuelana no Brasil:

desde 2015, os venezuelanos começaram a atravessar a fronteira para o Brasil, fugindo da crise política, econômica e humanitária em seu país. De 2018 para cá, tornaram-se a maior comunidade estrangeira do país, à frente de bolivianos e haitianos. A projeção para 2021 é de 381 mil imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, há aproximadamente 5.000.000 de refugiados e migrantes da Venezuela pelo mundo, configurando o maior êxodo da história latinoamericana recente (informação audiovisual, Hermanos, Aqui Estamos, 2021).

Sobre a migração de mulheres, Morales (2007) explica que “as mulheres sempre foram tidas como agentes passivos dos processos migratórios, e não enquanto atores sociais” (p. 24). Costa e Schwinn (2018) acrescentam que “as causas das migrações femininas se constituem de múltiplos fatores” (p. 202), que muitas vezes, de acordo com Morales (2007), se inter-relacionam, entre eles: a busca por melhores condições econômicas e profissionais e a reunificação familiar (p. 25). Além disso, Costa e Schwinn (2018) complementam que as violências sofridas pelas mulheres migrantes são distintas.

Em razão da distância de suas origens e referências (local de nascimento, moradia, família); da indiferença oficial, com pouca ou nenhuma proteção governamental; dos abusos (sobretudo sexuais) e da estigmatização em razão da condição de mulher e migrante, são diferentes as dimensões da violência sofrida pelas mulheres, que tem influência direta sobre o processo de adaptação a uma nova realidade. (Costa & Schwinn, 2018, p. 202)

No entanto, apesar das violências a que são expostos, homens e mulheres migrantes sobrevivem na cidade, principalmente nas ruas, comunicando-se de diversas formas, para criar comunidades. Como destacado por ElHajji (2018) “a comunicação constitui um precioso recurso político, social e simbólico para a organização das comunidades migrantes e seu posicionamento favorável no país de destino e para com o resto da sociedade de acolhimento” (p. 100). Ou ainda, como forma de sobrevivência, já que “muitos encontram as ruas movimentadas da cidade como possibilidade para garantir os alimentos, dinheiro e, para isso, criam algumas estratégias comunicacionais para se apresentarem como candidatos a um emprego formal ou informal” (Almeida et al., 2022, p. 142).

Por isso, é possível ver que a comunicação em formato de curta-metragem documental possibilita, sobretudo, às mulheres migrantes, que protagonizam essa produção, uma maneira de lidar com as tentativas de desumanização que enfrentam devido à condição de categoria mulheres e categoria migrante. Assim, respondendo à pergunta feita anteriormente sobre o que pode o migrante, a partir do curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (2021), é possível dizer que o migrante ou, mais especificamente, as migrantes venezuelanas podem ser protagonistas das suas histórias e tornarem-se “menos ‘estranhos’, mais presentes, parte da mesma sociedade” (Demartini, 2018, p. 64), resistindo, portanto, às constantes práticas de desumanização enfrentadas em território estrangeiro.

3. Desenho Metodológico

Para este trabalho optou-se pela pesquisa com abordagem analítica qualitativa, definida por Gil (2002) como “uma [sic] sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório” (p. 133). Além disso, também entendemos que trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que tem “o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (Gil, 2008, p. 27).

Com relação à análise, entendemos que a análise temática (AT; Braun & Clarke, 2006) é adequada para essa pesquisa, já que as autoras apontam que esse método deveria ser visto como fundamental para as pesquisas qualitativas e que um dos seus benefícios é a flexibilidade; também, graças à sua liberdade teórica, a AT provê uma ferramenta “que pode potencialmente proporcionar um rico e detalhado, ainda que complexo, conjunto de dados” (Braun & Clarke, 2006, p. 5).

Além disso, Braun e Clarke (2006) apontam a AT como “um método para identificar, analisar e relatar padrões (temas) a partir dos dados” e acrescentam que “ela minimamente organiza e descreve seu conjunto de dados em (ricos) detalhes” (p. 6). Soma-se a isso o fato de que a AT ser um meio acessível de análise, especialmente para quem está iniciando a carreira em pesquisa qualitativa e deste trabalho ter sido produzido no âmbito da iniciação científica (p. 9). Além disso, como apontam as autoras, a AT pode servir para refletir a realidade. Tal característica desse método vai ao encontro do objetivo principal deste trabalho, que é analisar os elementos que compõem a realidade migrante.

Apesar das suas características particulares, Rosa e Mackedanz (2021) ressaltam que a AT se assemelha a outros tipos de análise: “algumas das fases da AT são semelhantes às fases de outras pesquisas qualitativas não sendo, portanto, etapas necessariamente exclusivas a este tipo de análise” (p. 13). Ademais, Braun e Clarke (2006) apontam duas maneiras para identificar temas ou padrões a partir da AT, a indutiva ou a dedutiva. Segundo as autoras, a análise indutiva difere da análise dedutiva por ser guiada pelos dados e não por teorias ou epistemologias, ainda que de alguma forma esses dados sejam analisados com base em concepções prévias do pesquisador, já que “os dados não são codificados num vácuo epistemológico” (p. 12). Sendo assim, entendemos que essa pesquisa é feita de maneira indutiva e contextualizada, uma vez que parte dos dados para a análise e não o contrário.

Rosa e Mackedanz (2021) apresentam seis fases para a realização da AT, sendo elas: a familiarização com os dados; a geração dos códigos iniciais; a busca por temas; a revisão dos temas; a definição e a denominação dos temas; e, por último, a produção do relatório (p. 13). Nesse processo de familiarização com os dados, o curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (2021) foi assistido diversas vezes e as falas das migrantes venezuelanas que protagonizam esse filme foram transcritas e lidas repetidamente. Na fase da geração de códigos iniciais foram produzidos códigos que resultariam em possíveis temas, que consequentemente, foram identificados, transformados ou descartados. Na sequência, os temas foram revistos e [re]nomeados.

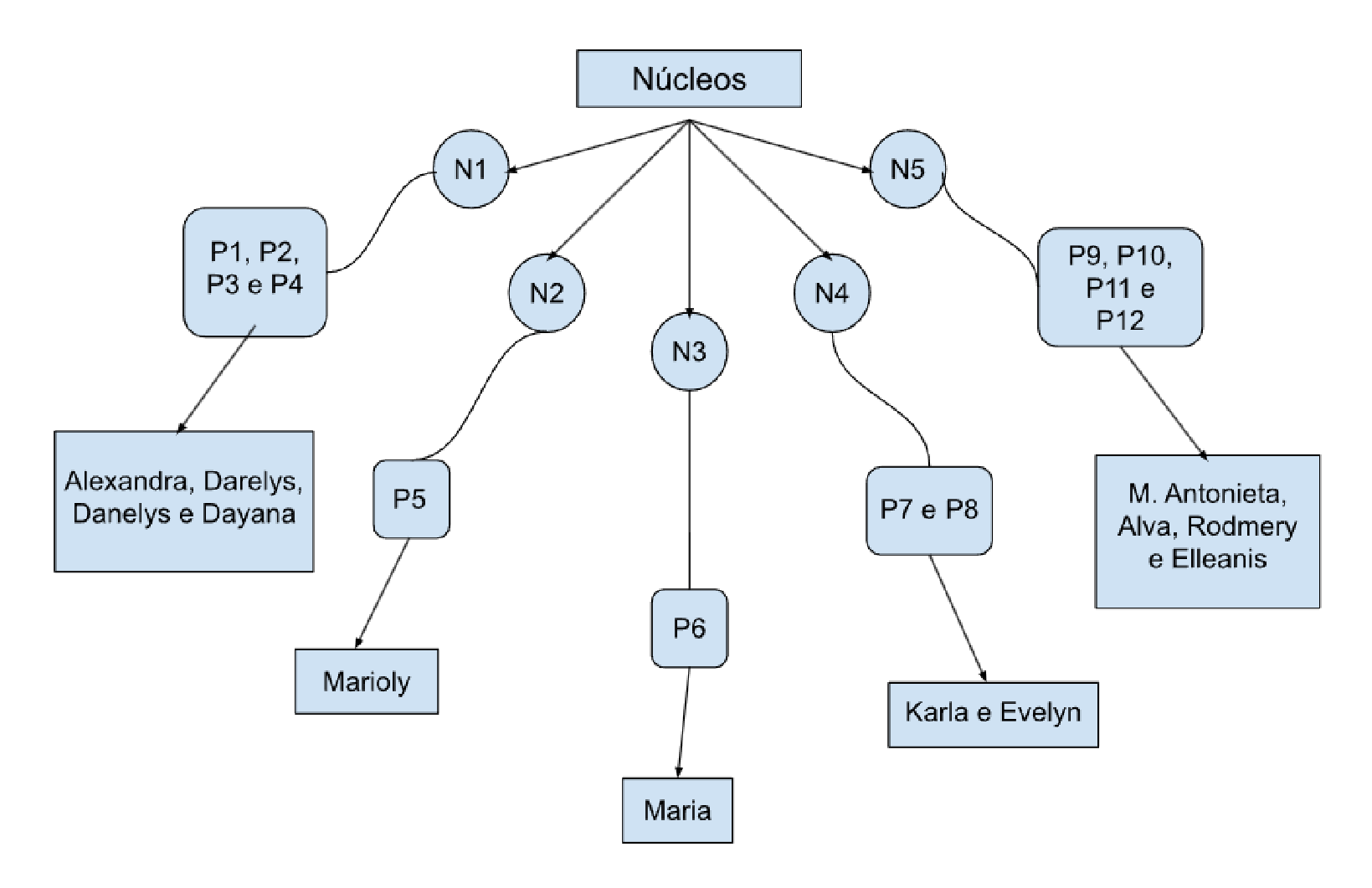

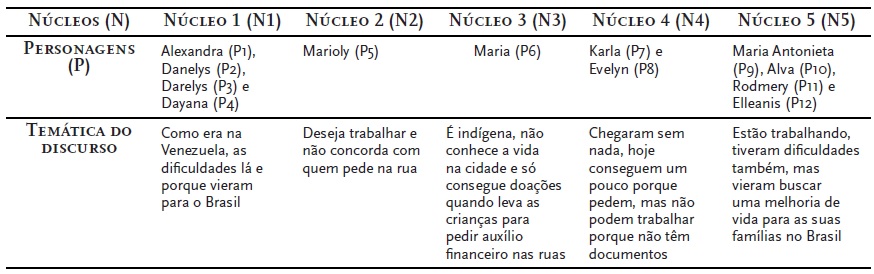

Para a análise, dividimos o filme a partir dos seus respectivos cinco núcleos narrativos, a constar: primeiro, o núcleo de Alexandra (N1); segundo, o de Marioly (N2); terceiro, o de Maria (N3); quarto, o de Karla (N4); e, quinto, o de Maria Antonieta (N5), como demonstra a Figura 1 a seguir, que permite a visualização do corpus de análise do texto. As personagens presentes em cada núcleo foram identificadas na Figura 1 pela letra P, acrescidas de números. Logo, é possível observar que os núcleos um e cinco possuem quatro personagens cada e que todos os núcleos juntos contam com doze personagens. As pistas de análise são: os afetos narrados pelas personagens, o gênero, as escolhas impostas pela condição de migrante, o discurso neoliberal e o trabalho.

4. Análise

O curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (2021) possui duração de 24 minutos e 50 segundos e foi produzido em Cuiabá pela diretora Jade Rainho com financiamento da Lei n.º 14.017 (2020; Aldir Blanc), através do Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. A sinopse do filme, disponível no site da produtora Cadju Filmes (s.d.), apresenta essa produção como um “documentário de curta-metragem sobre as imigrantes venezuelanas em Cuiabá-MT, refugiadas da grande crise econômica, social e humanitária em seu país” (para. 7).

O documentário foi reproduzido em diversos eventos na capital mato-grossense, como o evento de lançamento do volume I do livro Cinema e Audiovisual em Mato Grosso, realizado na Universidade Federal de Mato Grosso, no Brasil, com a presença da diretora Jade Rainho e o evento Encontro com Cinema - Realizadores de Mato Grosso, promovido pelo Cine Teatro Cuiabá, que teve como parte de seu público migrantes venezuelanos residentes na Casa do Migrante. Além desses eventos, o curta-metragem documental também foi exibido em festivais nacionais e internacionais, sendo, inclusive, premiado no festival Women’s Voices Now Film Festival3. A motivação para produzir o filme, segundo a diretora, veio da normalização das migrantes venezuelanas como parte da paisagem local e das “afirmações preconceituosas” (Santos et al., 2023, p. 246) que escutava. Algumas questões levantadas por Rainho como “quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? O que trouxe elas [sic] pra cá?” (Santos et al., 2023, p. 246) vão ao encontro de perguntas que compõem os subtemas da nossa análise: “quem são?”, “como chegaram?” e “por que estão aqui?”.

Importa referir também que o filme, como é destacado em Santos et al. (2023), foi realizado no início de 2021, “no auge” da pandemia de COVID-19, quando a vacina “ainda não tinha sido distribuída pra [sic] população, então, quando a gente filmou, ninguém tinha sido vacinado ainda” (p. 250). A diretora diz ainda que, por causa da pandemia, a fronteira estava fechada e, por isso, muitas das mulheres, “as que tavam [sic] chegando recentemente, atravessaram pela ‘trocha’ - isto é pela selva, pela floresta, com os coiotes, ilegalmente” (Santos et al., 2023, p. 250).

A diretora ressalta também o protagonismo feminino que para ela representava um “compromisso” como mulher “de trazer essas narrativas femininas, de privilegiar esse espaço para que mulheres possam ser ouvidas, e vistas e escutadas, então foi um filme muito importante nesse sentido também” (Santos et al., 2023, pp. 252-253). Além disso, explica que o contraste entre as realidades das personagens que protagonizam o documentário foi intencional.

Sim, a intenção foi de mostrar esse contraste, na verdade, essas dualidades, esses múltiplos pontos de vista e de realidades, para que a gente possa abrir um lugar de reflexão e um enfrentamento de preconceitos e de julgamentos, para que a gente possa ouvir também de cada um o que se passa, e, a partir disso, de maneira sutil e sensível, se gerar incômodos, estranhamentos e questionamentos. (Santos et al., 2023, p. 253)

Dessa forma, ao assistir o curta-metragem documental, é possível observar que as personagens são mulheres e crianças venezuelanas que têm histórias diferentes, mas que são atravessadas pela condição de migrantes. Foi possível identificar cinco núcleos, representados pela letra N, são eles: N1. Alexandra e suas filhas; N2. Marioly; N3. Maria; N4. Karla e Evelyn; N5. Maria Antonieta, Alva, Rodmery e Elleanis. Na Tabela 1, apresentamos as personagens e o resumo do discurso central de cada núcleo.

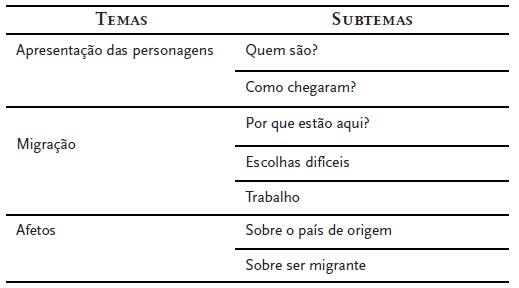

Após a identificação dos núcleos e das personagens, foram produzidos códigos que resultaram nos seguintes temas: apresentação das personagens, migração e afetos. Além desses, inicialmente, também foram estabelecidos outros temas como: escolhas difíceis, gênero, trabalho e sonhos. Os temas “escolhas difíceis” e “trabalho” transformaram-se em subtemas. Os temas “gênero” e “sonhos” foram reconfigurados. Partindo do pressuposto de que a apresentação das personagens carregava os códigos de gênero, mas que não se limitava a eles, optou-se por um subtema que correspondesse aos códigos produzidos, assim, entende-se que o subtema “quem são?” contempla de forma implícita os códigos que poderiam estar expostos no tema “gênero”. De modo semelhante, o tema “sonhos” foi renomeado para “por que estão aqui?”, como pode ser observado a seguir, na Tabela 2.

Além disso, a partir da análise dos dados entendemos que o subtema “como chegaram aqui?” é importante para a apresentação das personagens e que os afetos podem ser divididos entre aqueles que se relacionam com a Venezuela, como, por exemplo, saudade ou tristeza com a situação do país, mas também aqueles que se relacionam à condição de migrante ou ao país para onde essas mulheres migraram, como a vontade de explorar o Brasil ou as dificuldades encontradas.

Conforme o nome sugere, o primeiro tema “apresentação das personagens” é composto de trechos que apresentam as personagens ou de informações que foram extraídas das falas das personagens e fazem parte dessa apresentação. O tema também mostra trechos nos quais as personagens relatam como chegaram à cidade de Cuiabá, sobre o trajeto, sobre como foi chegar a um novo lugar na condição de migrante.

Já no tema “migração” são dispostos trechos sobre o motivo que fez as personagens migrarem, as escolhas feitas em busca de melhores condições de vida, as escolhas diárias para sobreviver e, também, trechos relacionados ao trabalho. Por fim, no tema “afetos” são apresentados trechos que descrevem sentimentos e emoções sobre o país de origem das personagens e o país que as recebe.

Voltando ao primeiro tema, é possível notar na apresentação das personagens que quase todas as adultas são mães e esposas. Alexandra, a primeira personagem a ser apresentada no filme, é mãe de nove filhos e Alva, mãe de um. Karla e Evelyn são gravadas em um dos pontos da cidade vendendo água e pedindo trabalho por meio de um cartaz improvisado feito de papelão. Maria, de modo semelhante, pede ajuda financeira. Ao se comunicarem por meio de mensagens escritas em pedaços de papelão nas vias de Cuiabá, Karla, Evelyn e Maria fazem uso do que Almeida et al. (2022, pp. 10-11) chamam de estratégias comunicacionais.

Karla relata como foi a chegada, já Alexandra conta como foi o trajeto até à capital mato-grossense. Marioly, Maria Antonieta e Alva contam o que as levou a vir para o Brasil. As três relatam motivos parecidos: a situação do país de origem, o desejo por melhores oportunidades e futuro para seus filhos e famílias.

Sobre as escolhas difíceis, Alexandra conta como foi ficar três anos distante do marido e a dificuldade de não poder alimentar a família, não pela falta de dinheiro, mas pela falta de comida no país. A migração de Alexandra e sua família, portanto, é motivada pela reunificação familiar e pelo desejo de uma vida digna, corroborando Costa e Schwinn (2018) e Morales (2007), para quem a migração é multifatorial e esses fatores muitas vezes se inter-relacionam.

Maria, da etnia Warao5, conta sobre a necessidade de pedir dinheiro com as crianças, já que sem elas não consegue receber doações para sobreviver. Entendemos que a subsistência de Maria, na Venezuela, estava ligada à natureza, a partir da fala “nós não vivemos na cidade. Nós vivemos no rio” (P6, 00:11:55). Ou seja, sua realidade no seu país de origem não correspondia às demandas impostas pelo sistema capitalista. Apesar de não ser possível saber se Maria, por ser indígena, recebia algum tipo de auxílio do Estado quando estava na Venezuela, podemos pensar como a condição de migrante impõe sobre ela uma lógica de exploração que é imprescindível à existência do capitalismo (Mezzadra, 2013). Para pagar o aluguel, comprar comida, água e outros itens básicos, Maria precisa ter dinheiro, mas para isso é forçada a pedir nas ruas com as crianças.

Ainda sobre as escolhas difíceis, Evelyn relata sobre a necessidade de pedir dinheiro ou trabalho nas ruas para sobreviver e providenciar a alimentação do filho, que está na Venezuela: “ou peço nas ruas, ou não como. Ou não mando nada para que meu filho coma lá em Tucupita, na Venezuela” (P8, 00:14:58).

Ao falar sobre trabalho, Darelys, uma das filhas de Alexandra, diz que a sorte da família quando estava na Venezuela foi o pai ter migrado para o Brasil para trabalhar. A sua mãe, Alexandra, conta também que, antes da crise econômica no país, ela era uma empreendedora e tinha o próprio negócio, uma padaria. No curta-metragem documental, Alexandra narra a sua história enquanto faz uma receita de pão venezuelano, na cozinha da Casa do Migrante, em Cuiabá.

Marioly, por sua vez, apresenta uma fala que reproduz a lógica neoliberal ao dizer que discorda dos migrantes que pedem nas ruas, mas também conta que quer trabalhar por ela e pelos filhos, para ter uma vida melhor, como a que tinha antes na Venezuela. Em contraste, Evelyn, que estava há cerca de um mês em Cuiabá, relata que todos os dias precisou pedir ajuda e aderir ao trabalho informal, já que não tinha documentos para conseguir um trabalho formal.

Seguindo a ilusão fomentada pela sociedade empreendedora apontada por James (2008, p. 150), Marioly acredita que seu sucesso depende somente dela, independentemente das condições, como podemos observar neste trecho: “penso que se tenho duas mãos, tenho duas pernas, acredito que posso... fazer. Mas, entretanto, se eu não tivesse pernas, nem tivesse mãos, creio que também poderia fazer” (P5, 00:10:23).

Sobre os afetos, Danelys, também filha de Alexandra, diz que não conhece muitos lugares do seu país de origem e que mesmo estando feliz no Brasil, deseja ser feliz na Venezuela. A sua irmã, Darelys, por outro lado, relata que apesar de gostar de morar lá, nos últimos anos as coisas estavam mais complicadas, já que, muitas vezes, a família não conseguia comprar comida ou material escolar. Ela narra que se sentia triste em ver a situação do país, em ver as pessoas de que ela gosta passando por dificuldades e ressalta que nem todos tiveram a sorte de vir para o Brasil como ela.

Alexandra conta também sobre sua tristeza por ter fechado sua padaria e ter demitido seus funcionários, que sustentavam suas famílias com aquele trabalho. Além disso, ao contar que ela e a sua família tinham que dividir um quilo de comida durante uma semana, destaca que não sente saudades do país da forma como estava, em crise, com pobreza e fome e afirma que isso que viveu não corresponde a uma vida e a uma alimentação dignas.

Sobre ser migrante, Alexandra expressa sua vontade de conhecer o Brasil, assim como conheceu a Venezuela. Ela acrescenta ainda o desejo de que as filhas também se interessem por isso e destaca que elas devem conhecer todos os lugares, já que para elas não há nenhuma fronteira. Ao final do curta, sua filha Dayana, declama um poema de autoria própria, intitulado “Nós Venezuelanos não Temos Limites”, que vai ao encontro da fala de sua mãe.

Ainda sobre a vivência como migrante, Darelys salienta que não é fácil se acostumar ao novo país e a uma nova língua e cultura. Sobre as dificuldades, Karla relata que foi impactante chegar ao Brasil sem nada e que o pouco que conseguiram para sobreviver desde que chegaram foi porque pediram nas ruas. Evelyn concorda com Karla e diz que foram dias muito difíceis e que chorou muito, de saudades do filho e por ter que pedir nas ruas para conseguir, ainda que de maneira precária, manter a si e a sua família.

Maria Antonieta, assim como Darelys, fala da dificuldade com a língua, e também reforça as falas de Karla e Evelyn ao dizer que os primeiros dias no Brasil foram difíceis. Por fim, Alva agradece ao Brasil por aceitar os migrantes venezuelanos e pela oportunidade de melhorar de vida. Em seu poema, Dayana também demonstra gratidão ao país que a acolheu.

O que é possível perceber ao analisar os relatos das personagens é que, como dito anteriormente, embora as personagens possuam histórias diferentes, muitas vivenciaram situações, afetos, dificuldades e decisões parecidas, tanto ao decidirem migrar, quanto no processo de migração e adaptação ao novo país. Vale destacar a percepção potente de Alexandra e suas filhas, que não se sentem limitadas pela condição de migrantes, pelo contrário, se utilizam dela como potencial para desbravar novos lugares. Além disso, outro fator de destaque foi a vontade da filha de Alexandra de voltar ao país, o que demonstra a esperança em ver o país superar os problemas sociais, políticos e econômicos.

5. Considerações Finais - Ou Aonde Chegamos?

Ao utilizar a AT (Braun & Clarke, 2006) para identificar os temas que atravessam a realidade migrante das personagens do curta-metragem documental, foi possível coletar, organizar, categorizar e analisar dados que demonstram a importância do protagonismo de mulheres migrantes como narradoras de sua própria história, além de ser uma importante fonte para análises futuras. Por se tratar de um trabalho em andamento sobre esse produto comunicacional que é o curta-metragem documental Hermanos, Aqui Estamos (2021), entendemos que o presente estudo alcança o que foi proposto dentro das condições de possibilidade de fazer pesquisa no contexto atual no Brasil. Neste sentido, a categorização dos temas e subtemas auxiliou na observação das semelhanças e diferenças entre as personagens protagonistas do curta-metragem e também na identificação dos elementos que compõem a realidade das migrantes que protagonizam o curta-metragem. Além disso, observou-se que, de modo geral, as protagonistas do curta-metragem vieram ao Brasil em busca de condições dignas de vida para si e suas famílias, mas que, até aquele momento, muitas enfrentavam situações precárias para sobreviver e manter seus familiares.

No entanto, apesar das condições impostas, também vimos a partir do tema “afetos” que essas mulheres carregam sonhos, expectativas, saudades, que vão além da sobrevivência imediata à qual são submetidas pela condição de não nacional (ElHajji, 2018). Tal fato demonstra que essas migrantes são muito mais do que números ou meras “paisagens” nos pontos da capital mato-grossense. Elas são pessoas com passado, presente e futuro.

Sendo assim, foi possível observar por meio dessa análise que o curta-metragem documental tem um papel fundamental em potencializar as histórias das migrantes venezuelanas em Cuiabá, ao proporcionar não apenas representação, mas protagonismo para as mulheres migrantes, que de forma recorrente são tratadas como sujeitos subalternos (Spivak, 1988/2010). O curta-metragem também possibilita que essas histórias cheguem a vários lugares, inclusive a outras migrantes venezuelanas que passam ou passaram por situações similares e que outras pesquisas sobre migração também se utilizem de um material como esse, no qual pessoas migrantes são protagonistas.

Importa mencionar que essa produção, além de abrir um importante espaço para que essas histórias sejam narradas, é essencial para escancarar os problemas que ainda precisam ser enfrentados pela sociedade e pelo Estado brasileiro que devem acolher, conforme os Direitos Fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (1988), essas migrantes.

texto em

texto em