1. A Des-Construção do Lugar

A solução em altura adoptada responde a um problema económico de aproveitamento do terreno e implica condições de vida muito próximas das arreigadas nos seus futuros ocupantes, tendo havido o cuidado de reforçar este aspecto por judiciosa concepção do conjunto das galerias, das caixas de escadas e dos elevadores, ainda que, diga-se de passagem, com algum sacrifício do custo da obra. (Câmara Municipal do Porto, 1969, p. 2)

A origem do Bairro do Aleixo, localizado no Porto, está associada a um estudo de renovação urbana do centro histórico da cidade desenvolvido no final da década de 1960. Apesar de particularmente sensível à permanência da população local, o “Estudo de Renovação Urbana do Barredo”, coordenado pelo arquiteto Fernando Távora1, previa a saída de cerca de 40% dos habitantes da zona de intervenção como forma de contornar um quadro agravado de degradação, precariedade e sobrelotação habitacional (Queirós, 2019). Para abrigar as famílias a desalojar da Ribeira-Barredo, uma área de encostas entre a Sé e o rio Douro, próxima à ponte D. Luís, o estudo indicava, então, a necessidade de se construir novos aglomerados de habitação pública tanto quanto possível próximos à zona de origem ou estrategicamente localizados em zonas de expansão da cidade (Távora, 2019).

O projeto do Grupo de Moradias Populares do Aleixo2 começa a ser esboçado enquanto o estudo orientado por Távora ainda estava em curso, sendo desde logo destinado a apoiar o seu desenvolvimento. O Bairro do Aleixo foi concebido tendo por base um terreno acidentado de cerca de 3 ha, localizado na freguesia de Lordelo do Ouro - terreno este, na altura, situado na periferia urbana, apesar de distar menos de 4 km do centro histórico. O conjunto destoava do que até então havia sido feito em termos de habitação pública na cidade e, possivelmente, no país3. Era composto por cinco torres de 13 andares interligadas por veredas e arruamentos que, conforme o plano original, deveriam ser apoiadas por infraestruturas complementares, como uma escola básica, um centro social e pequenas lojas para uso comercial (Câmara Municipal do Porto, 1969). De acordo com a memória descritiva do projeto, a relativa proximidade com a baixa visava beneficiar a população a realojar, originalmente ribeirinha e maioritariamente empregada em ofícios relacionados a atividades portuárias e à economia do rio (Câmara Municipal do Porto, 1969). A isso se somava o facto de a freguesia de Lordelo do Ouro ser, em meados dos anos 1970, um dos principais núcleos industriais da cidade, oferecendo perspetivas de empregabilidade para a população em questão, essencialmente operária (Queirós, 2019).

O bairro contava com 320 habitações, que chegaram a abrigar um total de cerca de 1.400 pessoas (Queirós, 2019). Inicialmente, as famílias realojadas do Barredo foram instaladas nas altas torres em melhores condições de habitabilidade, mas num modelo de habitação e vizinhança muito diferente do que estavam habituadas. No entanto, ao longo do tempo, estes moradores se apropriaram do espaço, ao fazer uso das escadarias, galerias e do vão central, criando pequenos jardins, zonas de convívio e de uso comum. De certa forma transpuseram ao novo arranjo em altura algumas das lógicas de uso do espaço horizontalizado a que estavam acostumados, o que “contribuiu para a criação de um espírito de vizinhança pouco comum em edifícios de habitação coletiva” (Pestana & Moreira, 2014, para. 5).

Apesar de concebido como um projeto exemplar, inicialmente associado a um estudo célebre idealizado por um renomado arquiteto, uma série de questões de ordem política e económica se interpuseram entre o plano e a sua concretização. A execução integral dos equipamentos complementares, por exemplo, viu-se desde cedo ameaçada por entraves políticos e económicos. O Aleixo foi construído em uma longa e conturbada empreitada, iniciada às vésperas de abril de 1974, marcada por dificuldades orçamentárias, atrasos e problemas construtivos. O processo de realojamento dos moradores e de distribuição das habitações foi também pontuado por desacordos e atropelos entre os órgãos responsáveis, o que culminou na ocupação clandestina de uma das torres, em 1975, por um grupo que incluía residentes do Barredo temerosos de perderem o direito ao realojamento (Pinto, 2019b; Queirós, 2019).

Já no começo da década de 1980, difunde-se pela cidade, sobretudo nas áreas próximas e no próprio bairro, uma imagem pública depreciada do Aleixo e dos seus habitantes (Queirós, 2019). Parte desse estigma devia-se aos preconceitos já direcionados à população realojada que, como referido, provinha da classe popular e residia na Ribeira, pelo que supostamente não estaria “preparada” para habitar as “inovadoras” torres. Esse cenário de “degradação material” e “desvalorização simbólica” agravou-se no final dos anos 80, sobretudo com o declínio da industrialização, que colaborou para acentuar uma grave situação de desemprego e vulnerabilidade económica4 em considerável parte dos moradores (Queirós, 2019, p. 58). Essa complexa conjunção de fenómenos estabeleceu o cenário favorável para o desenvolvimento de uma economia subterrânea relacionada ao consumo e ao tráfico de droga. Como se pode imaginar, a instauração de um circuito económico e social relacionado com a droga não era um fenómeno restrito ao sítio, mas uma questão social e de saúde pública alargada à cidade como um todo e de modo expressivo em meados da década de 1980.

Antes de ser materialmente demolida, uma casa é gradualmente destruída no imaginário. Ao seu desmantelamento estrutural antecede a erosão da sua sacralidade enquanto refúgio, assim como da sua legitimidade em continuar a ocupar o terreno onde se encontra. As máquinas de destruição são lubrificadas por uma pressão política e mediática que autoriza o processo. Assim, são instrumentos de demolição “os documentos, os inquéritos, os bilhetes de identidade, os formulários, os martelos, os bulldozers, as escavadoras, as bolas de demolição e, ocasionalmente, as bombas e os cartuchos de artilharia” (Raqs Media Collective, 2011, para. 2), mas também a câmara, a caneta e o decreto. No caso do Aleixo, a demissão da municipalidade das suas responsabilidades na manutenção do espaço e no estabelecimento de um trabalho consistente de acompanhamento social ao longo dos anos contribuiu para a situação de vulnerabilidade e degradação do lugar. A estigmatização pública do bairro e dos seus moradores, incentivada pelo discurso exaustivo da comunicação social e das representações estatais, converteu-se no principal mecanismo para autorizar a sua demolição faseada no início da primeira década dos anos 2000. Aos argumentos em torno da degradação física, social e moral, somavam-se as teorias sobre a inadequação da construção em altura para alojar as populações em causa. Os discursos mediático e político esforçaram-se por criar um consenso em torno da inevitabilidade de uma solução de natureza estritamente espacial para as intricadas problemáticas socioeconómicas que atravessavam o bairro. Segundo essa conceção higienista, o Aleixo, representado publicamente como um território perigoso e irrecuperável5, comprometia a segurança de toda a cidade, pelo que a solução mais lógica passava por apagá-lo definitivamente do mapa.

Outras questões, economicamente mais pragmáticas, parecem também ter contribuído para tornar a sua destruição uma operação inevitável para os órgãos de gestão da cidade. Com a expansão urbana, a transformação do entorno e a correspondente valorização do solo, as torres passaram a parecer fora de lugar. Deslocado na paisagem, o Aleixo assentava num conjunto de terrenos em encosta e com vistas para o Douro, que se tornou estratégico do ponto de vista político e imobiliário, sobretudo no contexto recente de uma cidade turística que se pretende cosmopolita e atrativa internacionalmente. O debate sobre a demolição do Bairro do Aleixo foi prolongado, disputado e esteve em pauta em três campanhas eleitorais para a Câmara do Porto (2001, 2005 e 2009). Em 2008, é oficialmente anunciada a decisão de demolir o conjunto, porém a operação só seria concluída 11 anos mais tarde.

2. A Fotografia Entre Outros Fragmentos

O bulldozer tornou-se numa das principais máquinas de destruição espacial sob o capitalismo globalizado: uma massa de aço pesada, sólida e de alta potência que esmaga objetos a fim de transformar a sua forma e suavizar o espaço. (Gordillo, 2014, p. 263)

Em 2011, a Torre 5 foi deitada abaixo num evento espetacular de implosão com fortes contornos simbólicos6, transmitido em direto nos canais televisivos. Em 2013, quando acontece a demolição da Torre 4, a repercussão mediática é bem menor, já que o debate havia se apaziguado e o bairro contava com apenas metade dos habitantes (457 moradores) em relação ao início do processo em 2011 (Queirós, 2019). Seis anos mais tarde, em 2019, as três torres restantes foram “desmontadas” (e não implodidas) a partir de um lento e demorado processo de des-construção civil do edifício7.

Em agosto desse mesmo ano, decidi filmar o processo de demolição da Torre 2. Quando cheguei, a Torre 1 já havia sido demolida e a porção de terreno aberta pela operação estava parcialmente limpa, livre da maior parte dos escombros. Apesar de ter conhecimento da iminente obliteração total do bairro e do debate público que envolvia o processo e a gestão do terreno, não sabia que a demolição estava a acontecer naquele exato momento. Descobri quando, ao passar pela zona ribeirinha, distingui um ruído distante de maquinaria que direcionou o meu olhar para o alto de Lordelo do Ouro, onde estava a ser desmontado um dos edifícios. Na altura, seguia o interesse pelos ciclos incessantes de demolição e construção que dão forma à cidade e pelos vazios (materiais e simbólicos) abertos por essas operações. Vazios que, apesar de sua aparente nulidade ou banalidade, são como arquivos espaciais intensamente preenchidos por tensões e memórias.

Comparada à demolição das duas primeiras torres, esta foi bem menos espetacular. Além de mim (e da minha câmara), dois ou três curiosos recostavam-se nos muros e improvisavam assentos na calçada para assistir ao lento trabalho da máquina, dessa vez pouco televisionado. Os membros dessa audiência ocasional conversavam sobre o bairro, rememoravam o que este havia sido neste e noutros tempos. Depois, falavam, como era de se esperar, da questão da droga e de como a demolição das torres, no lugar de resolver o problema (argumento sustentado pela autarquia e reiterado pela comunicação social), parecia tê-lo dispersado por outros conjuntos de habitação pública da cidade.

Enquanto as implosões das primeiras torres não duraram mais de cinco segundos, a desmontagem das últimas prolongou-se por cerca de seis meses. A cada dia que voltava ao local, encontrava a Torre 2 decomposta num arranjo diferente do dia anterior, enquanto a Torre 3, esvaziada, porém ainda de pé, aguardava o mesmo destino. Os movimentos repetitivos do braço mecânico conduziam a pinça de ferro que mastigava o edifício como se fosse papel. Rasgava uma por uma as paredes, abrindo os cómodos à vista, onde se distinguiam alguns restos de mobília dos antigos moradores, assim como os revestimentos sortidos de azulejos e papéis de parede. O cenário era tão violento que chegava a ser obsceno. A montanha de escombros resultantes da “desmontagem” acumulava-se ao redor do esqueleto do antigo edifício e misturava-se aos vestígios da Torre 1, que havia sido demolida pouco tempo antes. Quando era possível ultrapassar os obstáculos, aproximava-me para examinar esse monte de entulhos. No meio dos blocos disformes de cimento e concreto, entre lascas de vidro e cerâmica, encontrei uma fotografia.

Nunca soube muito bem o que fazer com os registos em vídeo que fiz durante a demolição. Reexibi-los passou a parecer-me uma maneira de reproduzir simbolicamente a destruição, arriscando sublimar a sua violência. No entanto, essa fotografia, que levei para casa, parecia conter qualquer coisa que só agora arrisco-me a desenvolver. Quando encontrada, distinguia-se dos outros fragmentos (des)construtivos por sua materialidade leve e frágil. Um retângulo de papel, de aproximadamente 12,5 cm x 8,5 cm. Misturava-se aos pedaços daquele edifício e a alguns outros objetos (um fragmento plástico de um brinquedo, portas de armários em madeira, alguns trapos, um par desfalcado de sapatos) como mais um vestígio que imprimia o que foi a vida no lugar. Aqueles objetos mundanos e fraturados eram os documentos que compunham uma espécie de arquivo desordenado do Aleixo. Por uma sequência de acasos, que envolve também a minha presença naquela situação, a fotografia teve um destino diferente dos outros escombros que, segundo o motorista da escavadora de demolição, estavam a ser recolhidos e separados para o reaproveitamento em diferentes obras de construção. Quantas outras imagens e objetos anónimos deverão ter permanecido soterrados na montanha de entulhos?

3. A Mulher e a Torre

A coisa nunca é apenas um objeto, mas um fóssil em que uma constelação de forças está petrificada. (Steyerl, 2010, como citado em Gordillo, 2014, p. 259)

Uma mulher posa para uma fotografia na varanda de um apartamento suspenso num dos últimos andares de uma das torres do antigo Bairro do Aleixo (Figura 1 e Figura 2). No fundo da imagem, é possível distinguir a metade de outra torre. A mulher está posicionada na diagonal em relação ao fotógrafo e parece esboçar um sorriso que não vemos, mas é denunciado pelas rugas no seu queixo. Tem o cabelo apanhado num rabo-de-cavalo baixo, que segue pelo seu ombro direito e um halo branco no topo da cabeça. Não conseguimos olhar nos seus olhos, que se tornaram dois buracos negros como obturadores permanentemente abertos.

A parte frontal do seu rosto está obscurecida pela penumbra que vaza do interior do apartamento, enquanto a lateral direita é iluminada pela luz exterior. Usa um vestido branco de verão, com tecido leve translúcido e mangas esvoaçantes. Não é possível identificar os seus braços, que devem estar cruzados atrás do corpo, escondidos da câmara, num gesto de timidez. Talvez se possa considerar que toda fotografia é uma espécie de ruína, transportando, até o presente, vestígios daquilo que ficou para trás. Nesta, porém, o arruinamento transborda à própria constituição da imagem. O corpo da impressão está salpicado por pontos castanhos, que parecem grãos de terra. A sua metade inferior é um enigma, já que a impressão está esmaecida e corroída. Foi invadida por uma crosta de oxidação que se pode atribuir ao tempo, mas também ao período que passou entre os outros escombros, possivelmente exposta à chuva e à humidade. Não é possível saber o que se esconde por baixo dessa camada, assim como (ainda) não é possível dizer algo sobre a identidade mulher. De todo modo, a atitude desta - o olhar direcionado ao fotógrafo, os braços cruzados sobre si mesmos - parece indicar que ela é a única pessoa retratada na imagem.

No entanto, a mulher não é o único fantasma da imagem. A varanda onde a cena teve lugar provavelmente localizava-se na Torre 1, o edifício cuja demolição tinha acabado de ser concluída quando encontrei a fotografia (Figura 3). Um terço da parte superior desta é ocupado, ao fundo, pela Torre 4, implodida em 2013. Dessa varanda provavelmente também se via o rio Douro, mas ao enquadrar a cena, o fotógrafo optou por não ignorar a presença maciça da construção na paisagem. O corpo da mulher e o da torre, lado a lado, ocupam espaços equivalentes no quadro.

©2023 Maxar Technologies (Google)

Figura 3 Esquema que ilustra a disposição das torres do antigo Bairro do Aleixo e o ponto de vista a partir do qual a fotografia em questão foi possivelmente tirada. Elaborado pela autora a partir de imagem de satélite, 2023

Embora a construção em altura seja uma decisão económica pautada pelos mercados fundiário e imobiliário urbanos, o emprego da verticalidade como um símbolo de poder, geralmente associado ao masculino, é uma escolha cultural comum (Bondi, 1992). Segundo Hayden (1977), o arranha-céu é “um acréscimo à procissão de monumentos fálicos da história - incluindo postes, obeliscos, pináculos, colunas e torres de vigia” (para. 15). Tais analogias entre construções e anatomias, apesar de pautadas numa interpretação essencialista, biológica e dualista de género, continuam ativas na reprodução de estereótipos sexistas que predominam no imaginário coletivo. No caso do Aleixo, lembremos que as torres eram a materialização do gesto arquitetónico singular de um projetista (homem) a marcar a paisagem urbana. Na fotografia, o esqueleto fálico da torre insinua-se como uma assombração por trás do corpo da mulher. Um lembrete da sua inadequação, já que “as nossas cidades são o patriarcado escrito em pedra, tijolo, vidro e betão” (Darke, 1996, como citada em Kern, 2020, p. 31). A projeção da forma sólida e ereta contrasta com a proteção do recanto penumbroso e doméstico, domínio culturalmente associado ao género feminino, onde a mulher da fotografia, de facto, se encontra.

Para além de que toda fotografia representa um evento único, passível de reprodução parcial apenas como imagem, essa situação jamais poderia ser reencenada. O disparo da câmara foi seguido, décadas depois, pelo disparo da consola Riotronic DT, “utilizada para detonar túneis, pedreiras, ou edifícios” (Pestana & Moreira, 2014, para. 1). Já não existe a Torre 1, o que torna possível o ponto de vista elevado do fotógrafo e a pose da mulher; nem a Torre 4, a segunda figura da representação.

Em A Câmara Clara: Nota Sobre a Fotografia, ensaio lutuoso que escreve após o falecimento de sua mãe (e, ironicamente, um de seus últimos escritos), Barthes (1980/1984) menciona que toda a fotografia aciona “uma coisa um pouco terrível” que seria o “retorno do morto” (p. 20). Essa é forma que encontra para se referir a uma condição paradoxal da fotografia: ao mesmo tempo em que o disparo da câmara opera uma espécie de micromorte do sujeito8, convertendo-o em objeto fixo da representação, essa captura mortificante é justamente o que permite o prolongamento da sua existência no tempo para além do seu próprio e inevitável fim. Ao remeter para um instante já transcorrido e irrecuperável, a fotografia portaria uma dupla posição, de realidade e de passado. Certificaria a existência de “uma coisa real que se encontrou imóvel diante do olho” do fotógrafo (e da câmara) no momento do disparo (Barthes, 1980/1984, p. 116).

Arrisco dizer que a fotografia em questão, ainda a preto e branco e bastante desgastada, teria sido feita nos primeiros anos do bairro, cuja ocupação inaugural remonta às vésperas do 25 de abril de 1974. A ocupação inicial da Torre 1, onde se encontra a mulher, teria sido feita entre o final de 1974 e o começo de 1975 pelos primeiros desalojados da Ribeira-Barredo, quando o conjunto contava apenas com as primeiras duas torres, uma delas ainda em processo de finalização (Queirós, 2019). Na altura, desacordos entre os órgãos responsáveis acerca dos critérios de atribuição das primeiras casas acirraram os ânimos da população por realojar. Temendo uma mudança brusca dos planos de alocação dos fogos ou uma ocupação clandestina por pessoas externas ao centro histórico, um grupo de moradores da Ribeira-Barredo assaltou, na madrugada de 12 para 13 de dezembro de 1975, a Torre 2, quando esta ainda não estava sequer finalizada (Queirós, 2019). Superadas essas dificuldades iniciais, a Torre 4, que aparece no fundo da imagem, só seria ocupada cerca de um ano depois, entre o final de 1975 e o início de 1976. Após uma cerimónia de inauguração e entrega das chaves, esta passou a abrigar os moradores do Barredo que habitavam os “quarteirões-piloto” do estudo de Távora (Queirós, 2019).

No momento do disparo da câmara, o lugar ainda não era “o Aleixo", que viria a ser marginalizado e demonizado pela opinião pública. Era ainda um conjunto de torres recém-construídas, em meio a muitos percalços, como mencionado anteriormente, mas também a alguma expectativa, já que eram símbolo de uma “experiência isolada e inovadora na cidade do Porto pela sua construção em altura, pela sua localização sobranceira ao rio e pelos equipamentos propostos de apoio” (Lima, 2012, para. 1). E, talvez fosse nesse enquadramento social e político que as altas (e, na altura, novas e modernas) torres figuram tanto como cenário quanto como personagens da fotografia. Poderíamos imaginar também que a mulher posa para o fotógrafo na varanda da casa para a qual se mudou há pouco tempo. No entanto, a banalidade da cena no momento em que a imagem foi realizada adquire outras camadas de leitura a partir dos eventos que tiveram lugar cerca de três décadas depois. À morte mecânica acionada pelo dispositivo fotográfico e à máscara fúnebre que este empresta ao rosto da mulher, soma-se a constatação da “morte” material do lugar.

Em sua definição do termo “demolição”, o trio Raqs Media Collective (2011) faz notar como este significa muito mais do que o desmantelamento de uma estrutura construída, sendo também a dissolução súbita de uma vida de trabalho, a destruição de afinidades, histórias, de uma forma de viver, partilhar e sonhar. Além dessas consequências traumáticas para os usuários do espaço, a ação violenta de demolição produz uma armadilha à memória e ao olhar. A lacuna aberta pela destruição impõe-se violentamente como se antes pouca coisa, ou mesmo nada, tivesse existido (Figura 4). A desaparição súbita de um lugar fundado para perdurar no tempo pode causar uma espécie de loucura. De repente, toda a vida que ali passou se assemelha a uma ficção. “Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver apesar de tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas” (Didi-Huberman, 2011/2017, p. 61). Contra a amnésia, é preciso afirmar: aqui , onde aparentemente não há nada, existiu algo. A imagem sobrevivente, recuperada dos escombros, nos recorda que “nenhum espaço desaparece por completo, sem deixar qualquer vestígio” (Lefebvre, 1991, p. 164). Como prova de realidade e de passado, a fotografia em questão contraria a polémica supressão das torres da paisagem, ao atestar indubitavelmente a sua existência no tempo e no espaço da cidade. Resiste, então, à tentativa de apagamento engendrada pelo poder estatal e afirma teimosamente a persistência dos vestígios, espectros e memórias que pairam atualmente sobre o vazio deixado pela demolição do bairro (Figura 5).

Filipa Brito/CM (arquivo)

Figura 4. O terreno do antigo Bairro do Aleixo, algum tempo depois da demolição do conjunto, 2022

Flora Paim

Figura 5. O grafiti num antigo muro do bairro diz: “Aleixo sempre/uma história, um bairro que nunca acaba", 2019

Teria a imagem, então, adquirido punctum, esse elemento afiado que “vem cortar minha leitura” (Barthes, 1980/1984, p. 67) do quadro geral de intenções do fotógrafo9? Em um primeiro momento, considerando ser o punctum aquele detalhe que “fere” a imagem, poderia-se pensar ser este a mancha que literalmente corrói a parte inferior da fotografia. A mancha convoca à superfície da imagem o conjunto de episódios de violência que participaram na constituição do bairro desde a sua génese. Resta como uma cicatriz produzida na fotografia pela demolição, sendo esta última também “uma ferida, não só no espaço, mas no corpo do tempo” (Raqs Media Collective, 2011, para. 3). Alude ainda ao estigma persistente que fere a reputação do lugar e dos seus moradores. De outro modo, poderia-se também considerar o punctum como o abismo negro dos olhos da mulher ou as mangas leves do vestido esvaziadas dos seus braços (numa leitura warburgiana, seria este um pathosformel, uma emergência acidental da fórmula clássica, da Vénus de Milo?). No entanto, Barthes (1980/1984) fala também de outro tipo de punctum, que não é um detalhe e que parece ser o que particularmente “me punge (mas também me mortifica, me fere)” (p. 46): “sei agora que existe um outro punctum (um outro ‘estigma’) que não o ‘detalhe’. Esse novo punctum, que não é mais de forma, mas de intensidade, é o Tempo, é a ênfase dilaceradora do noema (‘isso-foi’), sua representação pura” (Barthes, 1980/1984, p. 141).

Para Barthes, em algumas imagens, ao noema da fotografia (o “isso-foi”) também poderia ser somada a condição de um futuro anterior do qual já temos consciência (“isso-será”). Ao criar a possibilidade de existência póstuma do sujeito através da imagem, a fotografia faz-nos experimentar uma cruel consciência do fluxo do tempo e dos seus efeitos inexoráveis. Susan Sontag (1977) diz que “tirar uma fotografia é participar da mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa (ou coisa)” (p. 17). Para ela, todas as fotografias seriam memento mori, lembretes de que todos nós, os nossos lugares e os objetos que os preenchem eventualmente irão desaparecer. Olho para esta imagem e penso: estas torres já não existem e vão ser destruídas; esta mulher foi desalojada e vai perder a sua casa. Como diz Barthes (1980/1984), sofro retrospetivamente “por uma catástrofe que já ocorreu” (p. 142). E esse dado fere-me também porque se relaciona à já anunciada demolição da minha própria casa10.

4. Representações Entre o Público e o Privado

A demolição de uma casa, o local por excelência do espaço privado, tem sempre lugar em público ( ... ). O interior, para o qual apenas amigos íntimos e familiares foram convidados, é exposto à vista de todo o tipo de gente, e os objetos mais queridos da casa voam no ar e são despedaçados no meio das ruínas, abandonados a qualquer mão. (Azoulay, 2013, p. 219)

A fotografia em questão, disparada no interior de uma casa que nunca visitei e de cujos moradores não conheço sequer a identidade, veio parar nas minhas mãos porque uma operação violenta de demolição desestabilizou os limites entre as dimensões pública e privada, ao virar do avesso o espaço íntimo de uma série de indivíduos (Figura 6 e Figura 7). Como mencionei, além da imagem, outros fragmentos de objetos pessoais figuravam entre os escombros. Durante a demolição, uma ou outra peça de mobiliário também caía do alto da torre junto com os blocos de alvenaria, levando a crer que algumas casas ainda permaneciam parcialmente montadas. Porque será que essa fotografia ficou para trás? Será que os moradores optaram por não levar alguns dos seus pertences, ou não tiveram tempo e condições de removê-los antes da demolição?

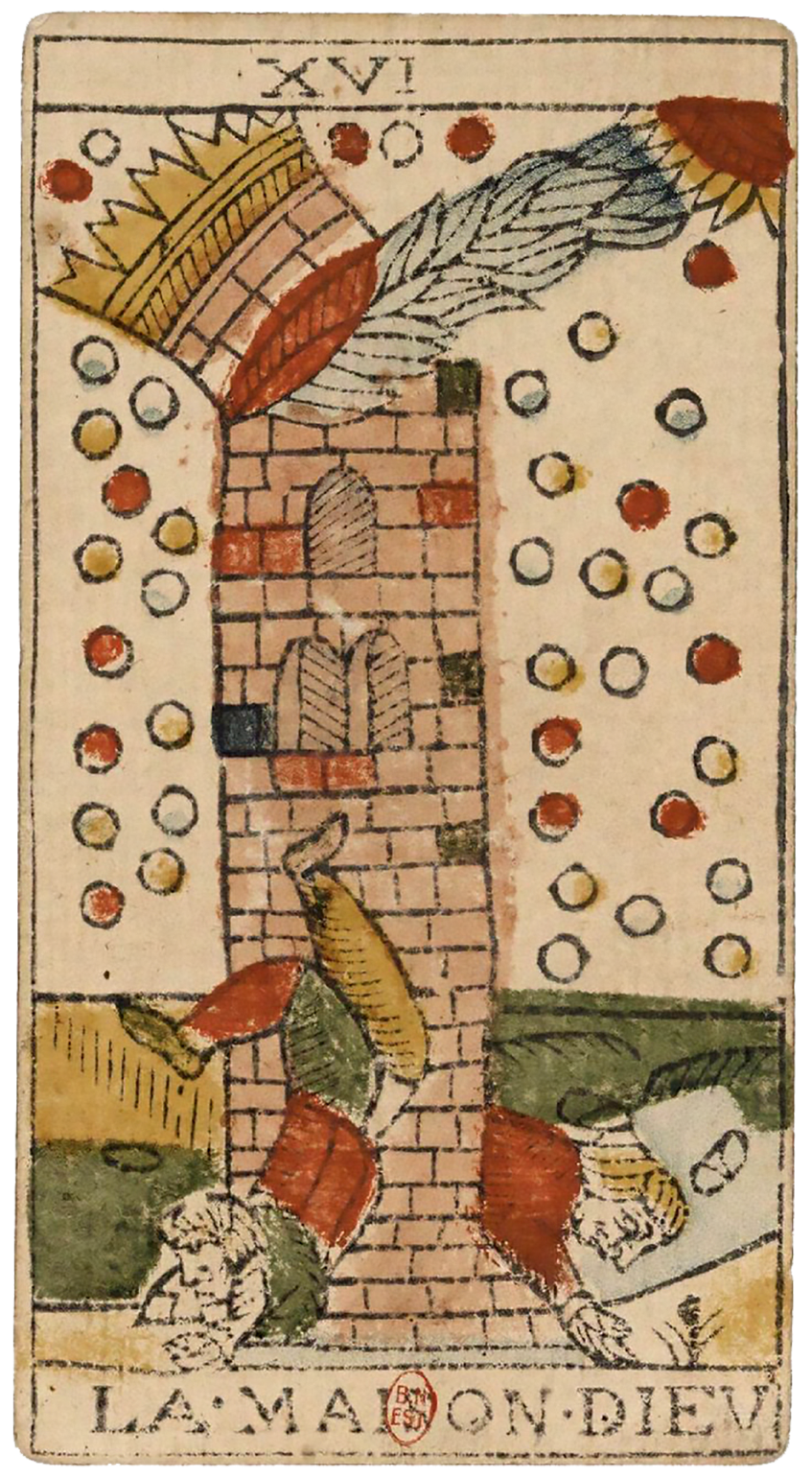

Figura 6 Arcano XVI, a carta da Torre no baralho do tarot de Marselha desenhado por Jean Dodal, 1701-1715

Processos de remoção e transferência habitacional são essencialmente delicados e complexos. Poucas coisas devem ser mais traumáticas do que ser desapropriado da sua casa contra a sua própria vontade. No caso do Aleixo, talvez por conta de todo o estigma associado ao lugar, o processo de realojamento dos antigos moradores foi demorado e violento, como atestam as reportagens jornalísticas da época11. Antes da demolição, o bairro estava numa espécie de limbo à espera do fim: com os edifícios quase vazios e mais vulneráveis em termos de segurança. As últimas torres encontravam-se bastante degradadas e não recebiam manutenção adequada por parte da municipalidade. Os elevadores já não funcionavam regularmente (aliás, o seu funcionamento ao longo dos anos parece ter sido intermitente), o que tornou o deslocamento das pessoas e de seus pertences durante a mudança uma questão12. Lembremos que tal degradação era um dos argumentos justificativos da demolição, e que não prevenir o aumento dos níveis de inseguridade e insalubridade do espaço só fortalecia essa decisão diante da opinião pública.

Ao analisar as demolições em massa de habitações palestinianas operadas pelas autoridades de Israel em Gaza, Ariella Azoulay (2013) retoma ideias de Hannah Arendt para definir três formas de relação entre os domínios público e privado. Duas delas nos interessam particularmente13: a “condição de proteção” e a “condição desprotegida de exposição ao poder” (Azoulay, 2013, pp. 203-208). A primeira, a condição de proteção, baseia-se numa relação de condicionamento entre ambos os domínios em que a existência de um espaço privado, onde a diferença é afirmada e protegida, seria o pré-requisito para a participação no espaço público, onde as diferenças devem ser negociadas para a convivência. A condição desprotegida de exposição ao poder, por sua vez, seria uma inversão da primeira, sendo possível “identificá-la e caracterizá-la através da observação do estado dos despossuídos, dos deslocados internos e dos refugiados contra a quem é dirigida” (Azoulay, 2013, p. 205). Conforme sublinha a autora, a presença destes indivíduos num território político não lhes garante entrada no espaço público, nem a sua integração no corpo político. Azoulay (2013) destaca como, no caso dos palestinianos, é justamente o seu não reconhecimento enquanto cidadãos pelo Governo de Israel que autoriza que estes sejam violentados e expostos na sua dimensão privada, nomeadamente pela demolição das suas casas. A inversão entre as duas condições cria uma espécie de loop: enquanto numa condição, a existência do lugar privado garante ao indivíduo o ingresso na esfera pública; na outra, a não admissão na esfera pública, retira-lhe o direito, perante o Estado, da possessão de um lugar privado (que, por sua vez, seria a condição universal para entrada na esfera pública). Segundo Azoulay (2013):

há aqueles cuja casa lhes dá acesso ao espaço público e é imune à demolição, e há aqueles cuja própria casa não lhes dá um lugar no espaço público e, portanto, a sua casa perde a sua sacralidade como habitação humana e é designada para demolição ou invasão. (p. 210)

Obviamente, não se trata de equiparar realidades tão díspares como estas - a destruição e a ocupação do território palestiniano por Israel e as destituições efetivadas por operações de “reabilitação” urbana14. No entanto, o raciocínio de Azoulay (2013) pode fornecer ferramentas para complexificar os eventos de demolição abordados e desvendar o posicionamento político subjacente a eles. Quando “a casa habitada não constitui um obstáculo físico ou simbólico no caminho de uma força governamental violenta” (Azoulay, 2013, p. 207) e os moradores são destituídos da sua dimensão privada, torna-se implícita a sua deslegitimação enquanto sujeitos ativos numa esfera pública de negociação da diferença.

As representações públicas do lugar abordado são sintomas dessa deslegitimação e da desubjetivação dos seus moradores. Uma busca pelo verbete “Bairro do Aleixo” no arquivo de imagens do Google, por exemplo, aponta maioritariamente para registos relacionados às demolições das torres e a reportagens sobre o tráfico de droga no sítio. No Arquivo Municipal do Porto, por sua vez, o bairro aparece visto de longe, ao fundo da fotografia duma capela próxima e no canto duma captura panorâmica da cidade (Figura 8). As demais ocorrências dizem respeito aos desenhos dos projetos de arquitetura e engenharia das torres e de seus equipamentos complementares. Aparentemente indigno de ser registado na memória do arquivo público oficial da cidade, o bairro consta no conjunto apenas enquanto uma imagem externa e distante ou um plano abstrato de construção ainda não profanado pela chegada dos moradores.

Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico. Identificador 255899

Figura 8 Vista panorâmica do Campo Alegre, tirada de uma torre da Pasteleira. As torres do Bairro do Aleixo aparecem ao longe, no canto superior direito, 2000

No texto supracitado, Azoulay (2013) também destaca como as arenas de demolições domésticas, mantidas à vista do público pelos poderes de Israel como demonstrativos de força, convertem-se num dos poucos lugares onde não era proibida a aglomeração coletiva aos palestinianos. Ao redor dos escombros, os residentes trocam olhares cúmplices e impressões sobre o evento e a violência generalizada pelo resto da cidade. Tornam o lugar de uma antiga casa numa espécie de praça pública, revelando que o poder instituído “nunca será capaz de destruir o espaço público e negar a sua comum existência” (Azoulay, 2013, p. 221)15. De modo semelhante, o antropólogo Gaston Gordillo (2014) afirma que:

os escombros são potencialmente perturbadores dos lugares e relações existentes porque muitas vezes transformam o que antes era propriedade privada ou estatal numa parte de facto dos bens comuns. Os escombros são uma matéria que não pertence a ninguém e a todos16 e que irradia à sua volta uma espacialidade coletiva. (p. 265)

A observação de Gordillo (2014) é ilustrada tanto pelas circunstâncias do meu encontro com a fotografia, quanto pelos registos da implosão da Torre 4 (Figura 9). Estes atestam a invasão dos recém-produzidos destroços por um conjunto de pessoas, em sua maioria moradores, como forma de protesto pela destruição (Lusa, 2013).

Como mencionado, a fotografia em questão era uma imagem privada, provavelmente colecionada num álbum familiar (o que se pode adivinhar pelo resquício de cola e papel no verso da imagem - Figura 2). Ela foi lançada como escombro no espaço público no momento da demolição, sendo colocada em evidência (à vista de todos). Mas será que esta imagem poderia ser recolocada como evidência (prova e testemunho de realidade)? Poderá ser ela encarada como um testemunho da existência prévia do lugar apagado, assim como da violenta prática de remoção/demolição operada pelo Estado? E mais: a fotografia, provavelmente feita por um antigo morador no interior de sua casa, poderia ser uma contraimagem17 ao discurso dominante sobre o bairro? Poderia fornecer uma representação mais digna e subjetiva do lugar que contrarie a superficialidade e crueldade de sua estigmatização pública?

5. A Imagem-Escombro

A imagem de arquivo é apenas um objeto nas minhas mãos, uma tiragem fotográfica indecifrável e insignificante enquanto eu não estabelecer a relação - imaginativa e especulativa - entre o que vejo aqui e o que sei por outras vias. (Didi-Huberman, 2004/2012, p. 146)

Neste texto busquei perceber como a leitura de um fragmento resultante da demolição do antigo Bairro do Aleixo, a fotografia encontrada entre os escombros, poderia ser um ponto de partida para repensar “o que o espaço é, como é produzido, como é destruído e o que é criado por essa destruição” (Gordillo, 2014, p. 2). A fotografia em questão é um objeto que traz armazenado em si uma série de processos e tensões que participam na constituição do lugar, considerando ser este um “tecer de histórias em processo”, formado por uma “sempre mutante constelação de trajetórias” (Massey, 2005/2008, pp. 191, 215). O Aleixo, apesar de pretensamente apagado, persiste a partir dos vestígios e recordações, mas também como fantasma que assombra a memória coletiva da cidade. Em modo conclusivo, gostaria de arriscar a definição da noção de “imagem-escombro” como uma chave de leitura conceptual dessa imagem e, de modo mais amplo, de outros possíveis vestígios produzidos por processos semelhantes de apagamento.

A imagem torna-se escombro quando é re-produzida por um evento de destruição que faz com que o seu caráter, anteriormente privado, seja convertido em potencialmente público. Ao ser arremessada para o espaço aberto e público, a imagem-escombro clama por um sentido de responsabilização coletiva pela ação de destruição, sobretudo por parte daqueles representados pelas forças que o operaram (neste caso, o Estado). Esmaecida enquanto imagem e quase perdida enquanto objeto, a sua sobrevivência deu-se por uma espécie de acaso. Praticamente todas as imagens-escombros são destruídas antes de serem conhecidas. A imagem-escombro é uma categoria de ruína já que carrega pouco mais que traços daquilo que está ausente e imprime em seu corpo as texturas da destruição e os efeitos do tempo. E, assim como a ruína, a sua materialidade é incompleta e frágil, mesmo que teimosa.

A imagem-escombro é delicada, mas pode ser incómoda. Ela cumpre o regresso do morto e lembra que ele não morreu de causas naturais. A imagem-escombro faz emergir o que foi reprimido da esfera pública, convoca os fantasmas coletivos e as questões não resolvidas. Relembra, assim, o acerto de contas que ainda não aconteceu. A imagem-escombro resiste à destruição simbólica daquilo que representa, ao se recolocar de forma subtil no contexto onde teve origem. Contradiz a nulidade do vazio deixado pela destruição ao indicar pistas sobre as tensões e memórias associadas ao espaço. A imagem-escombro afirma que aquilo que foi apagado existiu de facto e o faz a partir da representação de um instante absolutamente quotidiano e trivial. Na sua aparente banalidade, contrapõe-se às representações existentes nos arquivos oficiais, abrindo-se como possibilidade alternativa para re-imaginar o lugar e as narrativas associadas a ele.

texto em

texto em