1. Introdução

Em junho de 2023, o Brasil foi surpreendido com a notícia da volta de um dos mais bem preservados mantos tupinambás (Seta, 2023; Figura 1), remanescente do período da colonização, guardado em instituições europeias. O manto, que retornará ao Brasil, pertence à coleção etnográfica do Nationalmuseet, o museu nacional da Dinamarca, e passará a integrar o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro.

Após negociações sigilosas, o Nationalmuseet anunciou a devolução em nota oficial, destacando que a doação é uma contribuição única e significativa para a recuperação do acervo do museu brasileiro, que foi em grande parte destruído durante um incêndio de grandes proporções em 2018.

A volta do manto tupinambá delimita-se como um momento icônico dentro da “virada decolonial na arte brasileira” (Paiva, 2022, p. 15). Elemento constante nos registros dos colonizadores sobre o, então, território de Pindorama, o manto está associado diretamente aos rituais antropofágicos do povo indígena tupinambá, marcando assim toda uma longa cartografia cultural em torno da construção de uma simbologia exótica sobre o Brasil. Apesar de terem sido declarados extintos pelo Governo brasileiro no século XIX, os tupinambás atualmente possuem comunidades ativas, como na terra indígena tupinambá de Olivença, no sul da Bahia.

Este artigo esquadrinha as apropriações artísticas e simbólicas em torno do manto por meio do trabalho de três artistas mulheres: Glicéria Tupinambá, Lívia Melzi e Lygia Pape. A partir da análise de suas poéticas, e estabelecendo uma reflexão entre estas criações e a dimensão iconográfica do artefato em determinados marcos históricos, pretendemos entender como uma comunidade reimagina seus artefatos (Braga et al., 2022) ou como o passado não cessa de reconfigurar-se por meio das imagens (Didi-Huberman, 2000/2008). Para além do debate sobre a repatriação de objetos de interesse etnográfico, nossa análise se concentra na interpretação das ações artístico-culturais a partir da metodologia da crítica da arte e de uma base teórica multidisciplinar, englobando autorias da teoria e da história da arte, além dos estudos culturais e decoloniais.

Não há dúvidas que a devolução do manto reacendeu de forma bastante expressiva os debates sobre a devolução de artefatos expropriados durante o período colonial brasileiro. Porém, nossa intenção é apontar para a importância do resgate das técnicas e dos gestos implementados pelas artistas, que permitem que novos mantos sejam realizados e reapropriados simbolicamente, fato congruente com a reflexão acerca do fazer político nos campos da estética e da museologia. Mesmo assim, é preciso enfatizar que a volta do manto tupinambá apresenta importantes contribuições sobre as múltiplas dimensões do problema, mostra como a arte pode impulsionar campos de forças diversos, entre eles, a museologia, que atualmente enfrenta o maior dos desafios de sua história, a descolonização dos acervos.

O manto está situado em uma categoria de artefatos, cuja simbologia original reúne uma série de atributos estranhos à cultura ocidental. Mbembe (2018), ao se referir à cultura africana, suas formas de produção de obras de arte e rituais, explica que só há objeto em relação a um sujeito, que em estado de reciprocidade atribui subjetividade a qualquer ser inanimado. Este seria um mundo impossível de se reconstituir no limitado universo museológico ocidental, onde objetos são a prova eterna dos crimes de espoliação e genocídio cometidos pela Europa.

Ao trazer em suas poéticas o manto tupinambá, estas artistas reconfiguram sua potência, extrapolando ao máximo a ontologia da arte enquanto experiência. Especialmente no caso da artista Glicéria, esta experiência se torna concretamente um exemplo a seguir, quase um modelo frente às discussões sobre reparação histórica e de como podemos lidar com objetos que, como afirmou Mbembe (2018), são mediadores entre o ser humano, a ancestralidade e a potência vital, veículos de energia e de movimento, matérias vivas que cooperam com a existência. Glicéria revolve a substância de que é feito o manto, o elã dos encantados, provando assim que a reparação histórica não pode ser feita de forma superficial, com a simples devolução “civilizada” daquilo que foi roubado. Ela parece dizer que os povos indígenas não se contentarão com a restituição de objetos sem alma.

Sobretudo, propomos entender como as obras destas artistas estão entrelaçadas à lógica da arte contemporânea, levando-se em conta a contribuição dos estudos interdisciplinares para a compreensão deste momento em que as artes vêm sendo atravessadas por uma mudança de paradigma associada ao movimento decolonial, o que tem se reverberado na potencialização da natureza política e ativista da produção cultural. O diálogo de longa data entre estudos culturais e história da arte tem sido precisamente sobre como lidar com a cultura visual, para além da perspectiva da representação (Gilroy, 1993; Mercer, 2012). Diante do fenômeno da virada decolonial nas artes em escala mundial, que traz em seu bojo as discussões sobre os desmantelamentos do cânone da tradição artística eurocêntrica, nossa pesquisa tem se focado nas relações entre arte contemporânea e as poéticas que tratam do tema da decolonialidade, concebendo tanto a arte socialmente engajada quanto o pensamento decolonial como elementos baseados na práxis da transformação social. Castellano (2021) argumenta que há muito a se ganhar ao colocarmos estas tradições em diálogo, já que ambas compartilham objetivos e podem se complementar e aprimorar mutuamente, criando experiências e desafios ao raciocínio lógico do capitalismo neoliberal.

A nossa proposta é situar os projetos destas três artistas em torno da simbologia do manto tupinambá dentro de um quadro amplo de ação e pensamento progressistas sobre as artes, destacando as maneiras heterogêneas em que essas correntes criativas ajudam a dar sentido às experiências da arte contemporânea. Propomos, então, entender como estes exercícios de imaginação radical podem ajudar a inventar diferentes problemáticas artísticas. Para isto, situamos o trabalho de Lygia Pape como um ponto deflagrador (uma vez que a artista pertencia a uma geração anterior) para o entendimento a respeito dos pilares conceituais que sustentam a arte contemporânea, que no Brasil de sua época focou-se de forma substancial na questão da identidade nacional por meio de propostas altamente experimentais, para depois entender como o trabalho de Glicéria e Melzi se situam no contexto de uma nova geração de artistas, cujas poéticas se alinham à pauta decolonial, com obras que enfatizam as temáticas étnico-raciais e de gênero, fortalecendo, principalmente, os vínculos entre injustiça social, territorialidade, ecologia e outros aspectos.

Como unidade conceitual basilar, o termo “decolonialidade” é aqui utilizado para mostrar como o sistema de poder colonialista sobreviveu ao colonialismo histórico, persistindo até hoje na matriz das relações assimétricas sociais e culturais, que se perpetuaram nos últimos séculos (Walsh, 2009), inclusive nos modos de operar do imperialismo (Ballestrin, 2017). É a partir do foco racial e da sua articulação interseccional com outras questões, como o gênero e a etnia, que o pensamento decolonial começou a questionar de maneira mais direta os padrões da historiografia artística eurocêntrica. Essas mudanças influenciaram a historiografia latino-americana, como está refletido em estudos de diversas áreas: (a) nas propostas conduzidas sob a terminologia “decolonial” do grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade (Dussel, 2003; Mignolo, 2010; Quijano, 2005; Walsh, 2009); (b) nas teorias relacionadas aos estudos latino-americanos, asiáticos e africanos (Canclini, 2015; Césaire, 1950/2020; Fanon, 2021; Said, 1978/2007; Spivak, 1985/2018); e (c) nas teorias que abordam especificamente a problemática da arte indígena contemporânea (Borea, 2021; Esbell, 2018; Lagrou, 2013; Pitman, 2021; Rojas-Sotelo, 2023; Suckaer, 2017).

2. Sobre a Volta do Manto ao Brasil

É preciso regredir cronologicamente para entender a força iconográfica do manto tupinambá no imaginário coletivo ocidental. Seu marco inicial se localiza nas inúmeras narrativas dos europeus viajantes nas Américas que, quando voltavam ao velho continente, tinham a disseminação de suas epopeias acompanhadas por ilustrações que despertavam interesse fervoroso na sociedade europeia.

Nesse marco, cientistas e artistas viajantes inserem-se na protohistória da globalização. Eles tornaram-se - direta ou indiretamente agentes de produção da cultura visual do mundo natural que circulou e circula na Europa, seja sob a estética, seja sob a episteme. (Oliveira, 2022, p. 42)

Os objetos, que eram levados para os gabinetes de curiosidades europeus, refletiam “uma mentalidade de domínio sobre a natureza e culturas a serem subjugadas, contribuindo para o desenvolvimento capitalista e enciclopédico da cultura europeia moderna” (Caffé et al., 2023, p. 261).

O manto tupinambá está entre as peças mais famosas de todas as que marcaram o período predatório da expansão colonialista nas Américas. A peça que retornará ao país é belamente confeccionada com as penas vermelhas do pássaro guará, ou de “fino escarlate”, como definiu o frade francês André Thevet (1516-1590), ao descrever suas aventuras exploratórias no Brasil do século XVI no livro Singularidades da França Antártica, a que Outros Chamam de América. Diversos acontecimentos históricos - como a volta de Thevet à Europa, portando um dos mantos que fora doado por ele a um nobre europeu - revelam as facetas curiosas sobre a vestimenta que era utilizada pelos tupinambás em ocasiões formais, como as assembleias, os enterros de pessoas queridas e os rituais antropofágicos. Como afirma Chiarelli (2023), logo no início do século XVI, as primeiras apropriações do manto tupinambá se deram de duas formas: pela troca da peça entre brancos e indígenas, possibilitando aos primeiros levarem para o velho mundo exemplares da peça; e pela “apropriação gráfica” presente nas ilustrações produzidas para os livros dos artistas viajantes, como nos relatos de Hans Staden (1525-1576).

As imagens reproduzidas no livro India Occidentalis e Historia Americae sive Novi Orbis, de Théodore de Bry (1528-1598), o gravador belga, que nunca atravessou o Atlântico, é um exemplo de imagens que foram produzidas no século XVI e que ainda permanecem em circulação, reforçando o imaginário exótico sobre o “novo mundo”. Para além do regime documental, estas imagens provocam incômodos semânticos e visuais (Oliveira, 2022). Afinal, “os selvagens representam canibais em corpos renascentistas e maneiristas” (Oliveira, 2022, p. 43).

Nos retratos da corte, o manto também foi representado. Maria Henrietta Stuart (1631-1660), princesa de Orange, por exemplo, foi caracterizada com a indumentária por cima de um vestido branco. Curiosamente, a nobreza no século XIX também lançou mão dos mantos tupinambás em solenidades brasileiras, como mostra o episódio em que Pedro I (1798-1834) vestiu-se com um manto inspirado nas vestimentas indígenas, criado pelo pintor Jean-Baptiste Debret (1768-1848), e registrado em sua obra O Imperador, no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de 1834. Já um quadro do pintor Pedro Américo (1843-1905) exibe Pedro II (1825-1891) usando um dos mantos em 1872, no Rio de Janeiro, durante a abertura da Assembleia Geral.

Chiarelli (2023) afirma que tanto as representações quanto a presença concreta dos mantos na Europa, a partir do período colonialista, se tornaram decisivas na iconografia europeia e brasileira dos séculos seguintes. Entre os remanescentes físicos, atualmente, há mais de uma dezena deles em museus europeus. Segundo Caffé et al. (2023), os artefatos se encontram no Musée des Arts Premiers du Quai Branly, em Paris, França (um manto); no Museum des Kulturem, na Basileia, Suíça (um manto); no Nationalmuseet Etnografisk Samling, em Copenhaga, Dinamarca (um manto, uma capa e três capuzes); nos Musées Royaux d’Art et d’Histoire, em Bruxelas, Bélgica (um manto); no Museo Nazionale de Antropologia e Etnologia, em Florença, Itália (dois mantos); e no Museum Septalianum da Biblioteca Ambrosiana, em Milano, Itália (um manto).

No ano 2000, o manto ganhou expressivo protagonismo no Brasil por conta de sua exibição durante a exposição “Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento”, vinculada à Fundação Bienal de São Paulo. A peça exposta era a mesma que agora retornará ao Brasil. Na época, a convite do jornal Folha de S. Paulo, a liderança Nivalda Amaral de Jesus, a Amotara, e Aloísio Cunha da Silva, ambos indígenas da comunidade tupinambá de Olivença (já falecidos), visitaram a exposição. A líder comunitária e seu colega choraram diante do manto, como ficou registrado em reportagem no jornal paulistano. Os indígenas declararam: “não conseguimos fazer mais nada assim, uma veste que cai pelas costas. Agora entendo: quando os colonizadores levaram o manto, roubaram nosso poder - e, fracos, perdemos tudo” (Roxo, 2021, para. 31)1.

Esta declaração mostra o quanto a reconstrução do manto tupinambá pela artista Glicéria aponta para uma interessante alternativa a respeito da temática da devolução de peças usurpadas pelos países colonizadores das comunidades originárias. A carga simbólica de um objeto, distante de seu povo através dos séculos, passou a ser resgatada não apenas com a possível devolução da peça, mas também por meio deste refazer processual, que para além do artefato em si, estático e material, revela que há uma agência a ser repatriada, um sentido a ser vivenciado. E isto se dá pela intensa expansão do campo da arte para o campo da política.

A partir do episódio da Bienal, o manto se tornou símbolo do processo de resgate cultural do povo tupinambá. Recentemente, a cacica Maria Valdelice Amaral de Jesus, filha de Amotara, escreveu o seguinte à direção do Nationalmuseet:

os sonhos dos nossos ancestrais, que são também os nossos, seguem vivos. Amotara preservou em sua memória a lembrança da existência de um Manto Sagrado para o nosso povo. Nossos Mantos são ícones da nossa espiritualidade e, por isso, acreditamos que devem estar de pé e vivos, próximos ao seu povo de origem. (Roxo, 2023, para. 8)

Também enviaram cartas o cacique Rosivaldo Ferreira da Silva, o Babau, da aldeia Serra do Padeiro (Olivença), e Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional do Rio. Os três documentos foram entregues pelo embaixador do Brasil na Dinamarca, Rodrigo de Azeredo Santos, à direção do Nationalmuseet, que se sensibilizou com as correspondências e preparou um parecer favorável à devolução da peça2.

3. Estudo de Caso: Três Artistas Mulheres em Torno do Manto

3.1. Glicéria Tupinambá

O percurso de Glicéria em torno do manto é bastante peculiar. Com formação em antropologia, a artista, que vive na aldeia Serra do Padeiro, no território indígena tupinambá de Olivença, mostra como a interação entre antropologia e arte nas práticas contemporâneas molda a abordagem e a criação visual. Mergulhar em estudos antropológicos para compreender e representar sua cultura, além de estudar os rituais, tradições, símbolos e identidades originários, têm sido a tônica de seu trabalho, que proporciona uma lente crítica para examinar questões culturais, sociais e políticas que desafiam estereótipos e criticam relações de poder. Apesar de não estar diretamente ligada às negociações burocráticas para a volta do manto ao Brasil, a artista teve forte influência na decisão, uma vez que seu trabalho vem sendo amplamente divulgado.

É importante, inclusive, enfatizar que a artista será a representante do Brasil na “Bienal de Veneza”, em 2024, sendo a primeira artista indígena brasileira a apresentar exposição individual no evento. Este espaço expositivo, tradicionalmente conhecido como “Pavilhão do Brasil”, foi renomeado nesta edição como “Pavilhão Hãhãwpuá”. O nome deriva da palavra usada pelo povo indígena pataxó para se referir ao território hoje reconhecido como Brasil, antes de sua colonização pelos portugueses. De forma também inovadora, a curadoria será feita por três artistas de origem indígena: Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco.

No início dos anos 2000, Glicéria começou a empreender diversas pesquisas teóricas e práticas sobre o manto. A ideia da retomada do artefato tinha como objetivo o reencontro com as tradicionais práticas materiais e rituais de feitura da peça que, para ela, implicavam na reconexão com o território, com os encantados (seres que não habitam fisicamente este mundo) e com a cosmologia tupinambá. Em 2006, a artista iniciou a confecção de um manto a pedido do Professor Titular João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional do Rio de Janeiro (vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro). Esta primeira versão integrou a exposição “Os Primeiros Brasileiros”, que teve curadoria de Pacheco e reuniu peças do acervo do museu que não haviam sido atingidas pelo incêndio de 2018 (Oliveira, 2020).

Posteriormente, a artista confeccionou outras peças, resgatando técnicas ancestrais e empregando materiais adaptados. As visitas pessoais aos acervos dos museus europeus, como o Musée du Quai Branly e o Nationalmuseet, permitiu à artista resgatar técnicas ancestrais do trançado e vários tipos de materiais. Uma das mostras recentes da qual a artista participou ativamente foi a exposição “Kwá Yepé Turusú Yuriri Assojaba Tupinambá: Essa É a Grande Volta do Manto Tupinambá”, realizada a partir de 2021 na Galeria Fayga Ostrower (Brasília, Distrito Federal) e na Casa da Lenha (Porto Seguro, Bahia), além de ser exibida na própria aldeia Serra do Padeiro.

Recentemente, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresentou o filme longa metragem Quando o Manto Fala e o que o Manto Diz (2023; Figura 2), de Glicéria e Alexandre Mortágua, que registra o processo de confecção do manto, demonstrando as singularidades desta tecnologia ancestral, como a rede da estrutura e as penas de aves nativas. O filme também reforça a perspectiva feminina e o protagonismo da mulher indígena, o que tem sido uma temática recorrente nas falas de Glicéria. Em 2023, a Casa do Povo, espaço sócio-cultural em São Paulo, também recebeu um dos mantos tecidos pela artista. O objeto integrou a exposição “Manto em Movimento” (https://casadopovo.org.br/manto-em-movimento/), uma mostra documental que refez o percurso da artista no seu reencontro com o manto e como se interconectou com a temática da luta pela demarcação do território tupinambá. Mapas, iconografias, textos e registros de viagens documentavam o percurso da artista.

Imprensa MASP

Figura 2: Quando o Manto Fala e o que o Manto Diz (2023, frame do vídeo), de Glicéria Tupinambá e Alexandre Mortágua

Sobre seu processo criativo, Glicéria explica que não se trata de reproduzir a aparência dos mantos, mas sim relembrar e reinventar seu modo de feitura e dos rituais que eles representam. Para tanto, a artista consulta os encantados, esperando em sonhos que eles a guiem nessas “viagens de reencontro”. Como uma “artista-etnográfa”, Glicéria também resgata a memória da comunidade local, utilizando vasta pesquisa iconográfica e documental, a partir das quais ela relembra as formas de conexão tupinambá entre o mundo material e imaterial, seja por meio da feitura da agulha, do ponto do jereré (base do trançado que segura as penas), da comunicação com os pássaros e da reconexão com as matas. No vídeo “O Manto e o Sonho”, realizado pelo projeto Ciclo Selvagem, Glicéria diz que a trama do manto representa o céu, as estrelas. Também faz uma relação entre a trama e a pele da galinha. Segundo a artista, são “cosmotécnicas” (SELVAGEM ciclo de estudos sobre a vida, 2023).

3.2. Lívia Melzi

Oceanógrafa de formação, a artista brasileira, residente na França, começou sua pesquisa em torno do manto em 2018, quando entrou em contato com as instituições europeias que abrigam a peça, reunindo um levantamento extenso sobre seus percursos, sua documentação e modos de conservação. Entre as referências e temáticas de suas criações estão o Manifesto Antropofágico, do escritor modernista Oswald de Andrade, publicado em 1928; a exploração do espaço museológico como gestor de poder sobre os objetos; e as narrativas literárias e visuais produzidas por viajantes europeus, como o alemão Johan Maurits (1604-1679), enviado para as colônias brasileiras. Melzi utiliza vídeo, fotografia, objetos, entre outros elementos, para compor uma obra marcada pela reimaginação colonial. Na obra “Tupi or Not Tupi”(Tupi ou Não Tupi), apresentada em 2022, no Palais de Tokyo, em Paris, a artista investigou as representações ocidentais de mantos tupinambás, como nos relatos de viagem e na antropofagia cultural proposta por Oswald de Andrade, que declara no Manifesto Antropofágico a famosa sentença “tupi ou não tupi, eis a questão”.

A simbologia do manto perpassa outros trabalhos de Melzi. Como a obra “AutoRetrato”, em colaboração com Glicéria Tupinambá. Aliás, a colaboração entre as artistas revela um processo de trocas bastante intrigante. No site de Melzi (https://liviamelzilab.com/) estão alguns vídeos, imagens e mensagens nas quais estão registrados os processos de criação de Glicéria sobre a feitura do manto. Em outra situação, um retrato realizado por Melzi de um manto tupinambá que pertence à coleção do Musée Art et Histoire, em Bruxelas, foi colocado na instalação “Qu’il Était Bon Mon Petit Français” (Quão Bom Era o Meu Pequeno Francês; 2021), que também conta com a imagem de Théodore de Bry numa tapeçaria de Aubusson. O tapete ficou suspenso como uma pintura. No chão, Melzi dispôs um complexo aparelho de jantar advindo da arte da mesa francesa que, colocado no chão, convida os visitantes a fazerem uma analogia com a pintura “O Almoço na Relva”, de Édouard Manet, de 1863.

Melzi apresenta trabalhos com um viés predominantemente decolonial, como “Plat de Résistance” (Prato de Resistência; 2022), no qual joga com sua dupla cultura (nascida brasileira e residente na França), no Grande Salão da Embaixada do Brasil em Paris, majestoso espaço de recepção decorado com painéis em baixo relevo representando cenas de caça. Foi neste cenário que a artista filmou o seu primeiro trabalho em vídeo. Na obra, um maître d’hôtel prepara uma grande mesa segundo os mais requintados costumes franceses, com prataria, cristal e fina porcelana. A artista coloca essas tradições em diálogo com os antigos rituais antropofágicos dos tupinambás (igualmente elaborados, mas hoje extintos), ao mostrar neste contemporâneo jantar antropofágico que nas bandejas são servidos como alimentos pernas e mãos moldadas em gesso (as peças foram compostas a partir dos membros do presidente do Palais de Tokyo, Guillaume Desanges, que também é diretor artístico do Salon de Montrouge, onde Melzi foi premiada com o Grande Prêmio em 2021).

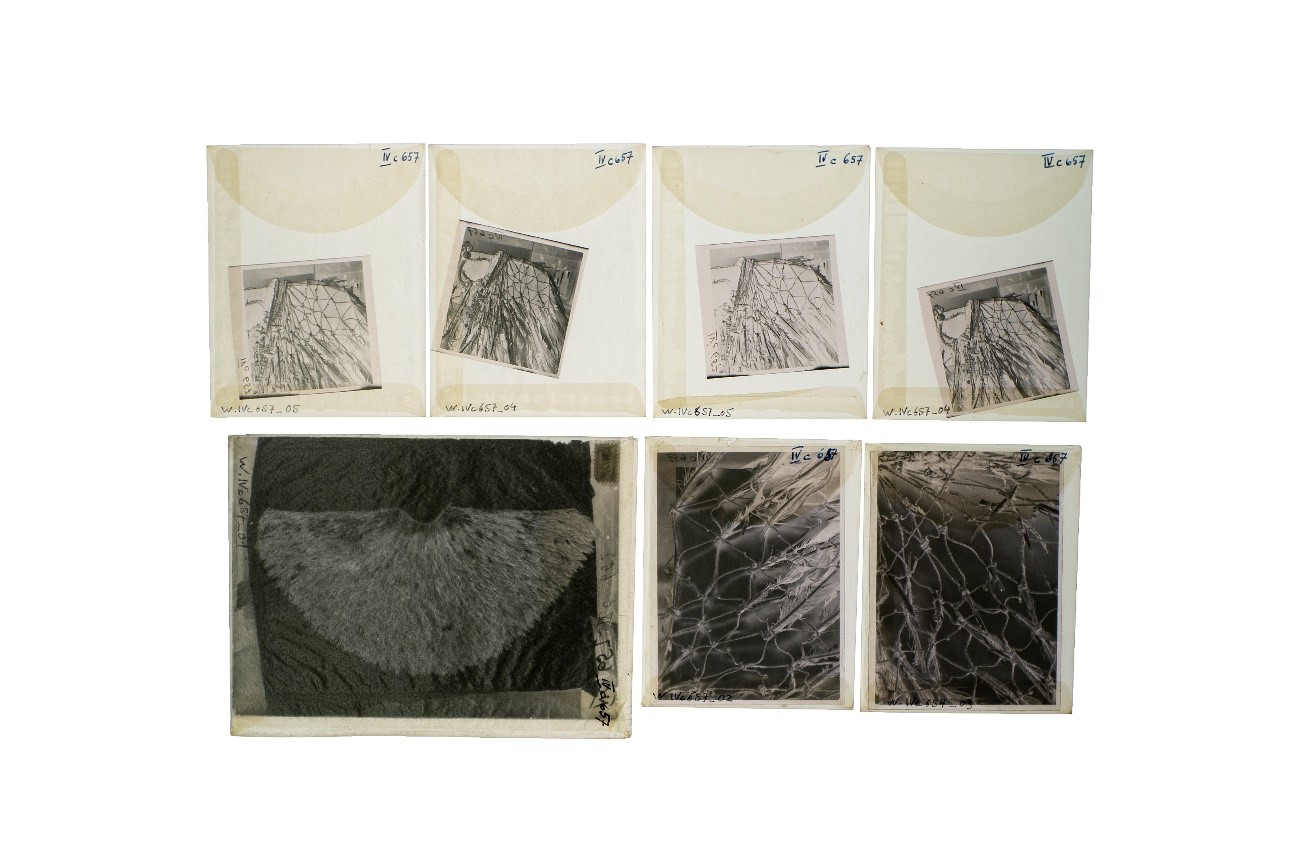

Na obra “Sem Título” (2022), a artista fotografa os mantos feitos por Glicéria, amplamente abertos sobre a estrutura de madeira onde são confeccionados, e os exibe em duas imagens em preto e branco, a frente e o verso (Figura 3). Trata-se de uma operação metalinguística, como uma obra dentro da obra. Uma ação que envolve não apenas a complexa teia de referências formais em seu trabalho, mas sua própria relação subjetiva com seu local discursivo.

Lívia Melzi

Figura 3: Trabalho da artista Lívia Melzi em torno dos registros do manto, em Basiléia (2019)

A artista explica que foi um processo artístico longo para entender seu papel.

Sou uma mulher branca, estrangeira na França, nós somos latinas, não somos consideradas brancas aqui; precisava entender esse lugar de brasileira “branca” que mora na Europa e eu precisava decidir através de qual prisma eu queria olhar essa história. E o único prisma possível era o do "inimigo". (Artista Brasileira Reflete Olhar Decolonial Sobre Mantos Tupinambás em Paris, 2022, para. 7)

A artista lembra, referindo-se à ideia de vingança, enfatizando que a França teve papel preponderante na construção da iconografia brasileira3. Assim, “Lívia Melzi vinga memórias”, como afirma Zalis (2022, p. 9). A artista também costuma se pronunciar sobre seu profundo respeito em relação a Glicéria, enfatizando os diferentes locais de fala de cada uma (uma mulher branca e uma indígena), discussão que tem gerado muitas polêmicas no Brasil (Figura 4).

3.3. Lygia Pape

Artista notável na história da arte brasileira, Lygia Pape (https://lygiapape.com/artista/) fez parte do epicentro da mais inventiva vanguarda no país, como afirmou Cocchiarale ( 1987). Da mesma geração e filiação estética que Lygia Clark e Hélio Oiticica, Pape fez parte, como eles, do Grupo Frente (1953), núcleo do movimento concretista no Rio de Janeiro, que impulsionou a formação do movimento neoconcreto. Nos momentos posteriores de sua trajetória, criou diversas obras que marcaram a história por seu caráter experimental e inovador, como instalações e propostas interativas que questionam o alcance social da arte, o papel do artista e do espectador, revitalizando uma série de conceitos nessas esferas.

Entre os seus trabalhos mais icônicos, estão “Divisor”, “Ovo” e “Roda dos Prazeres”, no final dos anos 1960 (quando a ditadura militar se tornou ainda mais dura), marcados por um momento de transição para experimentações que introduziam novas formas de engajamento em contextos que ultrapassavam os limites tradicionais das artes, direcionando-se para públicos diversos e espaços urbanos abrangentes. Embora distintas, essas obras mantinham um caráter propositivo evidente, revelando um anseio por uma arte com presença ativa no cotidiano. Para Brett (2000), o “Divisor” representou uma das “imagens político-poéticas” mais memoráveis dos anos 1960, por unir e individualizar ao mesmo tempo uma multidão de pessoas, criando uma “metáfora ambivalente”, relacionada tanto ao individualismo quanto ao comunitário. Trata-se de um grande tecido branco cheio de aberturas por onde as pessoas podiam colocar a cabeça e tentar se locomover coletivamente, aceitando o fluxo, ou não, da direção escolhida pelo grupo.

A artista também utilizou a simbologia do manto tupinambá para sua criação, retomando as ideias de Oswald de Andrade. Apreciadora e estudiosa dos povos originários brasileiros, em especial os tupinambás, a artista possuía em seu acervo pessoal diversos livros e documentos sobre o assunto. Assim, criou nos anos 2000 a série Tupinambás, sendo a mais emblemática peça o manto tupinambá, exposto pela primeira vez na “Mostra do Redescobrimento”, a mesma que exibiu o manto original visto por Amotara. “Eu queria fazer do meu ‘Manto Tupinambá’ uma coisa extremamente bonita, como a arte plumária Tupinambá original, e ao mesmo tempo capturar o terror da morte. Porque ambos estão presentes o tempo todo” (Lygia Pape, s.d., para. 2), afirmou a artista. O conjunto de obras com esta temática incluía peças como “Memória Tupinambá” (1996-1999), “Bus Stop” (1999) e “Carandiru” (2001). As esferas compostas por penas vermelhas e fragmentos corporais com sangue, parte da obra “Memória Tupinambá”, evocam uma provocativa força plástica por sua visualidade e beleza enigmáticas.

Quanto ao manto de Pape, a primeira versão foi feita para uma exposição individual no Centro Cultural São Paulo, em 1996, que tinha um espelho com baratas em cima e uma corda caindo dentro do espelho. Conforme as pessoas se aproximavam, podiam se projetar dentro dele. Sobre este trabalho comentou a artista: “há a questão da antropofagia, da devoração da cultura do outro” (Mattar, 2003, p. 89). Um manto impossível de se concretizar acabou se transformando em uma montagem fotográfica que exibe uma vasta nuvem vermelha cobrindo a Baía da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, território ancestral do povo tupinambá. Essa representação abordava a ideia do território como paisagem, buscando criar uma aura encantadora que unificasse a cidade, apesar de suas contradições e dos múltiplos significados que emergiam diante dessa visão representada pela nuvem-manto (Machado, 2008).

O processo de criação desta série teve como base a estreita relação de Pape com o escritor Mário de Andrade, que, quando voltou para o Brasil, depois de seu exílio em Paris, queria fazer uma grande exposição sobre a cultura indígena brasileira. Pape e Mário trabalharam juntos neste projeto, que tinha como intenção a exibição de uma grande mostra no Museu de Arte Moderna. Entretanto, com a ocorrência de um grande incêndio no museu, em 1978, que destruiu quase todo seu acervo, o projeto foi interrompido4. Mas Pape continuou a criar. Nas suas criações com temática indígena, a artista explorou uma ampla gama de tratamentos estéticos, que variavam desde esferas de poliestireno com detalhes de baratas em relevo até esferas cobertas por penas vermelhas. Um exemplo notável foi a montagem do manto na forma de uma grande rede vermelha repleta dessas esferas emplumadas, exibido na “Mostra do Redescobrimento”.

Na composição fotográfica “Bus Stop” (1999), Pape está retratada enquanto lê seu jornal diário, aguardando o ônibus, envolta por um manto etéreo e vermelho, assemelhando-se à nuvem na Baía de Guanabara, uma espécie de "manto tupinambá" para uso cotidiano e reflexão histórica constante. Em contraste, em “Carandiru” (2001), o encanto presente no manto-nuvem e em “Bus Stop” é dissolvido: imagens de índios tupinambás, em preto e branco, são justapostas a fotos de homens encarcerados, em tons de vermelho, insinuando um paralelo entre o extermínio dos indígenas e dos 111 detentos assassinados pela polícia militar no massacre ocorrido no presídio paulistano Carandiru, em 1992, com anuência governamental. Exibida em 2001, no Centro de Arte Hélio Oiticica, a instalação incluía um segundo espaço com uma cascata vermelha incessante, ecoando áudios com os relatos dos sobreviventes. A base da cachoeira, onde o "sangue" escorria, tinha a forma de um manto tupinambá.

4. As Reviravoltas em Torno do Manto

Vamos analisar o trabalho destas três artistas, ancorando nossas discussões em torno das premissas decoloniais e suas relações com o estatuto da arte contemporânea. Queremos perguntar (e responder) o que une e o que distancia o trabalho destas artistas mulheres. Assim, detectamos a priori que as três apresentam uma forte síntese a respeito do potencial das práticas estéticas em desafiar hegemonias políticas e exercitar o projeto pós-colonial contemporâneo. Cada uma faz isto na sua própria maneira, em sua temporalidade e espacialidade específicas, entretanto, todas valem-se do que poderíamos chamar de uma “etnografia estética” ou “estética etnográfica”, referindo-nos aqui aos conceitos de Foster (1996/2014), para quem o artista etnógrafo possuiu uma afetividade pelo real atrelada à necessidade de redefinição de sua experiência individual e histórica a partir de seus traumas (raciais, culturais e sociais).

Glicéria, indígena, tem como projeto estético a retomada do manto; este é o leitmotiv de sua permanente busca por uma subjetividade-coletividade-originária. Faz isso como uma antropóloga-artista ou artista-antropóloga, que vasculha arquivos, faz palestras, retoma antigas técnicas, em uma trajetória pontuada por dizeres intuitivos que marcam a sabedoria oral de seus ancestrais. Torna-se, assim, uma entidade estética per se, movendo diversas forças em torno de sua persona que resultam em respostas políticas palpáveis, como um lugar na “Bienal de Veneza” ou a repatriação de um objeto histórico.

Melzi, ao usurpar as ferramentas através das quais o regime colonial de verdades impõe a marginalização e a violência epistêmica, trabalha com sua programática da vingança, desafiando as ideologias imperiais que ordenam regimes de representação e hierarquias de valor. Faz isso, sobretudo, dentro e para os espaços museológicos.

Já Pape refaz as reminiscências de um Brasil então completamente alheio à luta indígena (demonstrando uma lógica temporal com seu momento), revitalizando sua materialidade por meio da confecção de objetos reinterpretados com expressiva força plástica. Podemos notar esta questão na fala do crítico Osorio (2006), para quem, entre todas as obras da série Tupinambá, o manto produzido para a exposição na “Bienal de São Paulo” teve o maior impacto. “Nada poderia ter um maior impacto político do que trazer à tona essa memória dos derrotados”, pontuou o autor, completando: “como sempre, a beleza física de suas instalações conferia poder ao seu impacto político em vez de obscurecê-lo” (Osorio, 2006, p. 583).

O que estas artistas têm em comum? Para além da abordagem do debate decolonial e seu viés étnico, entendemos que todas articulam-se, em termos de linguagem, a um entrelaçamento ontológico com o estatuto da arte contemporânea. Apropriação, auto-referencialidade, metalinguagem, conceitualidade, entre outras características, perpassam seus trabalhos. Todas as artistas abordadas aqui seguem, em maior e menor grau, e com particulares em cada poética, a quebra da lógica material como valor atribuído ao objeto de arte, à obra concluída, algo menor em comparação ao processo de criação. Em suas obras, o sentido não se restringe apenas ao espaço material da escultura ou à superfície bidimensional da tela. Produzem projetos que incluem uma dimensão temporal na obra pela experiência vivencial, e por uma comunicação mais direta com o corpo daqueles que interagem com a obra (às vezes, em processo).

Portanto, é Glicéria quem estende a um nível mais radical toda uma cadeia de potências criativas detonadas por suas ações. O potencial transformador da sua criatividade artística é subversiva, radical e colaborativa, e ajuda a reconfigurar o repertório conceitual para a descolonização epistêmica e corporal. Paradoxalmente (ou não), talvez resida no fato de Glicéria estar no lugar de fala de uma indígena a potencialização dos modos de operar da arte contemporânea. Sua confluência direta - sua própria corporalidade - com o debate decolonial talvez produza maiores aberturas para a radicalidade da linguagem e sua profunda relação com a vida. Por exemplo, Glicéria cria um produto, porém este produto não tem sentido por si só. Esta natureza relacional e agencial situa sua poética no campo da desmaterialidade contemporânea, já que sua estratégia é enfatizar o significado estético, ético e tático performático de sua participação em ações/eventos/rodas de conversa que produzem o encontro de si com os outros. Trata-se de uma obra em permanente ação política, afinal, a artista tem um papel preponderante na volta do manto ao Brasil, mostrando o quanto o estético pode ser extra-estético, isto é, o quanto o campo artístico expande-se para a vida, como por meio de sua interconexão com o campo da política.

Como afirma Rojas Sotelo (2017), muitos criadores indígenas contemporâneos usam uma variedade extensa de recursos midiáticos para “ativar espaços nos quais o oral e o performativo se fortalecem a partir do visual, onde o ato criativo se entrelaça com o evento cultural, inclusive com desdobramentos de natureza jurídica” (p. 5). A partir de sua condição de mulher e antropóloga e de sua identidade indígena, Glicéria utiliza situações, materiais e narrativas contextuais, tanto de cunho autobiográfico quanto relacional. Seu trabalho gira em torno do aspecto ritual no cotidiano, da presença de elementos ancestrais e de técnicas como a apropriação, a montagem, o situacionismo, a recontextualização, a ação plástica e uma ação quase jurídica (sua influência na volta do manto) e etnográfica (pois ela tem afirmado o papel da mulher na feitura dos mantos, o que era algo ainda não muito aventado pelos antropólogos).

Isto nos leva agora a perguntar: quais as diferenças entre essas artistas? Pode-se dizer o “lugar de fala”, que tem sido um dos problemas centrais dos debates decoloniais no Brasil5. Não sinalizamos aqui o conceito como limitador e, sim, problematizador. Afinal, os regimes de troca, como idioma, estruturas, culturas, são tanto ferramentas de opressão quanto definidores de culturas políticas e criativas (Spivak, 1985/2018). Podemos pensar, então, que é “na digestão antropofágica que dinamizam-se alteridades” (Zalis, 2022, p. 11). Glicéria, como indígena e com propriedade, também lança mão das estratégias da arte contemporânea, renovando-lhe sua ontologia pelo fato de estar neste local de enunciação. Ao mesmo tempo, dinamiza seu fazer artístico ao utilizar as estratégias legadas pela tradição da arte ocidental. Esta ligação se dá principalmente pela desfronteirização entre as dimensões da vida e da arte, tão comuns tanto para os povos originários quanto para muitos artistas ocidentais contemporâneos. Pape não era indígena, e como artista branca vinculada ao mainstream do sistema cultural hegemônico, apresentou o que lhe era possível dentro de seus limites históricos, subjetivos e situacionais. Isto não diminui a envergadura de seu trabalho, de importância ímpar para a história da arte. Entretanto, é interessante notar como na série Tupinambá, realizada em uma etapa posterior em sua trajetória, não há a mesma força interativa e relacional que as obras anteriores que lhe lançaram ao topo das renovações neoconcretistas, como foi o caso da antológica obra “Divisor”. Em seu trabalho Tupinambá, encontramos um processo de criação voltado ao fazer plástico do objeto, no qual a materialidade está em primeiro plano, mesmo que haja aberturas para a participação do fruidor e a crítica política.

Também não indígena, Melzi produz uma poética na qual, por meio de sua relação com Glicéria, cria “afetos ordinários” (Stewart, 2007), que permitem refletir sobre os fluxos afetivos que impulsionam sensações e a política no cotidiano e na arte. A autora argumenta claramente que não devemos estar preocupados em fazer representações, objetos conhecidos ou conhecíveis, mas em criar algum tipo de abordagem que seja adequada à sua forma, sem a necessidade de veracidade. Ao fazer isso, as artistas retiram as formas culturais do mundo e as tornam propícias à fascinação. Podemos dizer que se entrelaçam num fazer poético mútuo, apresentando uma “superfície viva em ação” (Stewart, 2007), produzindo uma zona de contato inusitada.

É nesta circularidade entre as estéticas de Melzi e Glicéria que podemos notar uma partilha para além do objeto, são como os afetos ordinários que dão às coisas a qualidade de algo para habitar e animar (Williams, 1977). Mesmo que objetos vivazes brotem deste encontro (os mantos produzidos por Glicéria e as obras de Melzi), parece estar na inter-conexão de suas partilhas a potencialidade verdadeira de uma estética renovadora.

As artistas confirmam o que Rancière (2004) afirma sobre as "práticas artísticas" como "formas de fazer e criar", que intervêm na distribuição geral do fazer e criar. Para o autor, o político é inerentemente estético e a estética, produzida através das práticas artísticas, está enraizada em um mundo elitista de redes de produção e pontos de referência representacionais auto-perpetuantes que devem ser desmantelados. Assim, a desconstrução das formas pode contribuir para uma política e estética mais democráticas; e isto está intrinsicamente ligado ao trabalho ativista de Glicéria. Na ótica de Rancière, pode-se aplicar ao seu regime estético uma ordenação do sensível na qual arte e vida não aparecem mais separadas uma da outra. Se Melzi lança mão de uma arte crítica pós-colonial, Glicéria leva ao extremo uma poética encarnada e disruptiva, forçando uma reformulação das relações entre arte e artefato, estética e taxonomia colonial, e, por fim, propondo a implosão da experiência museológica ocidental para as culturas racializadas. Glicéria cria com a vida.

É interessante notar a pertinência da análise destas três artistas, do ponto de vista do debate decolonial, a partir da linha temporal que salta de Pape para Glicéria/Melzi. Mesmo que não pertença às vanguardas modernistas históricas, Pape expõe, com a série Tupinambá, os desdobramentos sobre as polêmicas em torno da ideia de “apropriação cultural” enfatizados recentemente com o movimento decolonial. Grande parte destas discussões voltaram à tona no Brasil, em 2022, devido ao centenário da “Semana de 22”, evento icônico do modernismo nacional. Se as vanguardas históricas almejavam o forjamento da identidade nacional com base na noção de classe social/geopolítica - sem a questão racial e de gênero - e nas apropriações culturais a partir das referências às culturas originárias, para os artistas contemporâneos (especialmente, negros, indígenas e LGBTQIA+), isto não faria mais sentido. Uma das novas lentes para a reinterpretação deste momento histórico tem sido a ideia de “re-antropofagia”, utilizada por artistas para definir a necessidade da devoração daqueles que antes os devoraram6. Os artistas de hoje mostram que o termo tão alardeado por Oswald de Andrade para definir a deglutição cultural dos valores europeus encobria a outra devoração que ocorria paralelamente, a da cultura dos povos originários e afro-diaspóricos por parte de artistas brancos da elite aristocrática da época.

A geração seguinte, do pós-guerra, à qual Pape pertencia, vai revolver a questão identitária trazendo novos elementos que forjariam o movimento tropicalista. Ao analisar o trabalho da artista, Brett (2000) afirma que foi esse espírito rebelde da vanguarda brasileira nos anos 1950 e 1960 que a possibilitou penetrar a fundo nas ideias de abstração europeia sem qualquer cerimônia exageradamente respeitosa ou sentimento de inferioridade. Para o autor, era possível para estes artistas visarem o universal, estando ao mesmo tempo imersos no local e no particular (lembrando aqui que a categoria “universal” vem sendo questionada, uma vez que o “universal” está atrelado a uma matriz eurocêntrica e estadunidense na história da arte, isto é, a uma determinada particularidade). Assim, conseguiam escapar da imagem do exótico ou de ser apenas uma variação local de movimentos centrados no hemisfério norte. Mesmo que ainda não houvesse neste período uma abordagem declaradamente decolonial, artistas como Pape apontavam para a ideia de “pluriverso” que, como define Escobar (2020), se trata de uma visão na qual cabem muitos mundos. Certa vez, Pape contou ter planejado um trabalho onde cavaria um grande buraco e ficaria dentro dele. Quando as pessoas perguntassem: que é que você está fazendo aí embaixo? Ela responderia: “estou procurando as raízes brasileiras” (Pape, 1998, p. 78).

A mudança de paradigma apontada pela virada decolonial reacende os remanescentes do debate sobre a identidade brasileira, porém agora sob a ótica daqueles que foram realmente alijados de seu programa, como as pessoas negras e indígenas. Com sua poética que desvela criticamente o problema pós-colonial, Glicéria mostra que chegou a hora e a vez de ter a voz livre do controle violento dos colonizadores.

5. Conclusão

Castellano (2021) afirma que o endividamento histórico da filosofia ocidental e eurocêntrica e do pensamento crítico à experiência anticolonial (que afeta a crítica de arte de maneiras semelhantes) está alinhado com a cegueira presente de muitas visões ditas "globais" que ainda enxergam o Sul como um lugar de ideias e práticas derivativas, um lugar congelado no tempo, onde originalidade, inovação e relevância histórica foram extirpadas e traduzidas para outro lugar. Se para o autor a prática informa nossa compreensão dos processos culturais tanto quanto a teoria, aprendemos aqui a tentar negociar um terreno comum entre os múltiplos atores envolvidos na colaboração artística, que pode se tornar uma poderosa fonte de pensamento crítico. Ao citar Theodore Schatzki, para quem a teoria é sempre praticada e que a prática sempre contém um grau de pensamento (coletivo), Castellano (2021) mostra o quanto as múltiplas maneiras pelas quais a criatividade radical de contextos pós-coloniais e não ocidentais pode informar a teoria; e este tem sido um trabalho perpetuado por Glicéria. A artista nos ensina muitas lições sobre a importância da experiência e da experimentação, a necessidade de encontrar soluções abertas para problemas em constante mudança, a mistura fértil de pragmatismo e imaginação utópica, e o potencial de locais contingentes, porém abertos.

Podemos entender as retomadas estéticas do manto tupinambá a partir do conceito de “constelações da performance” (Fuentes, 2019), isto é, padrões multiplataforma de ação coletiva que articulam performances assíncronas e em múltiplos locais e temporalidades. Como performances de protesto multiplataforma, as constelações de performance protagonizadas por Pape, Melzi e Glicéria respondem aos desafios trazidos pelas mudanças na arte contemporânea, que levaram as artistas a recalibrarem suas táticas, alvos e objetivos. Estas artistas mostram como é possível pensar a estética como algo poderoso e politicamente capaz de usurpar os “regimes de verdade” aceitos (Hall, 2001) e a representação (Hall, 1997).

Ao conectar estética e política, estas “partilhas do sensível” apontam para a reorganização dos papéis, dos espaços e das expressões, desafiando as ideias pré-determinadas. Afinal, Rancière (2004) argumenta que qualquer expressão estética, ao se tornar um novo conjunto de sensibilidades, está fundamentalmente ligada à política: política e estética se fundem como reorganizações do material da comunidade, gerando, assim, experiências que reconstroem de maneira desafiadora os modos de criar, observar, sentir e comunicar. Basbaum (2013) emprega o termo “artista-etc.” para reconhecer o artista que se vê, cada vez mais, como um dispositivo de atuação, questionando a função tradicional do artista, e tornando a conexão entre quem cria e quem frui um fluxo contínuo entre indivíduos, grupos, coletivos e instituições. Glicéria, Pape e Melzi são artistas-etc. por excelência.

E conseguem responder, com suas poéticas, à primeira pergunta deste artigo: como as comunidades reimaginam seus objetos?

A resposta pode ser encontrada na declaração de Glicéria, que disse certa vez que sua cultura é como um pote de barro que se quebrou,

um pote inteiro que jogaram num lajedo e que voou em caquinhos por todos os lados e que tínhamos que fazer esse trabalho de mosaico, de juntar os caquinhos e colar de novo. Vai ser o mesmo pote, mesmo que rachado, mas isso não importa. (Tupinambá, 2021, p. 19)

Sua fala vai ao encontro do que diz Zalis (2022): “nos estilhaços deixados pelo genocídio colonial, o Manto Tupinambá não pode ser reproduzido tal qual, e não faz sentido que o seja” (p. 9).

Sobre o outro questionamento no início deste texto - como o passado se reconfigura por meio das imagens - encaixa-se esta afirmação: “insubmisso destino o das imagens que trabalham forçosamente contra aquele propósito que as originou. Theodore de Bry, equivocado, quis retratar o canibalismo, mas o que fez foi povoar o imaginário político com uma filosofia da diferença” (Zalis, 2022, p. 5). Com seus trabalhos sistemáticos em torno do manto, resgatando cacos e estilhaços históricos, Glicéria, Melzi e Pape ajudam a reimaginar as possibilidades múltiplas de uma simbologia anticolonial brasileira. Assim, recriam o passado e partir de uma poética da diferença.

texto em

texto em