1. Introdução

O ensaio que apresentamos nesta edição da revista Vista reflete sobre o processo de construção do trabalho Mulheres Sempre Presentes de autoria de Carmen Loureiro Rosa, Soraya Vasconcelos e Catarina Mateus. Neste movimento reflexivo, que aqui se retoma, junta-se Teresa Mendes Flores.

O trabalho originou-se no contexto das discussões ocorridas no seio do grupo curatorial em que todas participámos (incluindo outros e outras colegas) com o objetivo de conceber a exposição “O Impulso Fotográfico. (Des)arrumar o Arquivo Colonial”, patente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa desde 21 de dezembro de 20221. Resultou de um projeto de investigação homónimo que estudou a produção visual, sobretudo fotográfica e fílmica, das missões de geografia e antropologia coloniais dirigidas às possessões coloniais portuguesas, num recorte temporal entre 1890 e 19752.

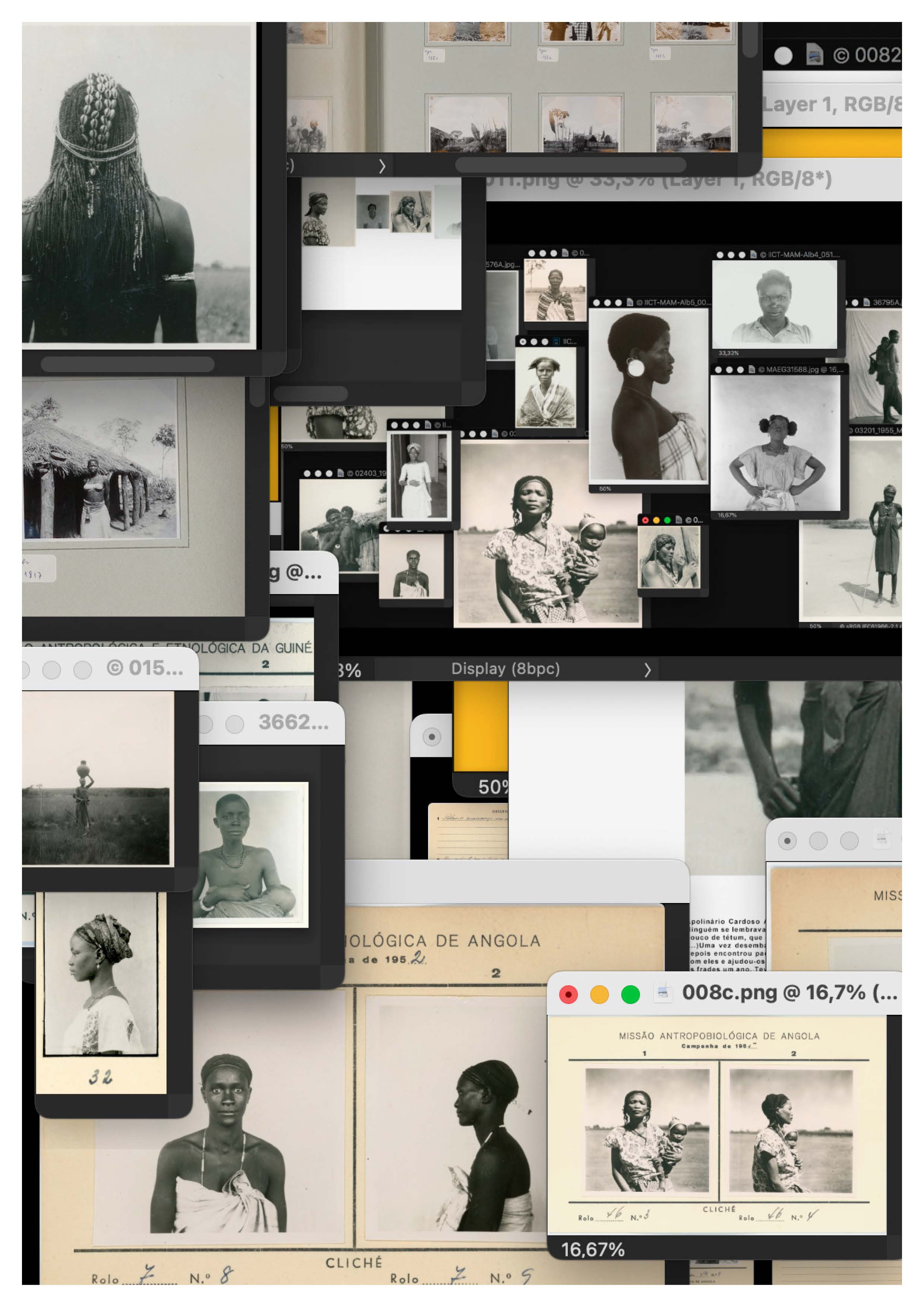

Procurando uma abordagem sensível, confrontámo-nos com milhares de retratos da antropologia física portuguesa colonial, assentes em processos e em práticas de desumanização e de objetificação dos sujeitos fotografados. Como mostrar estas práticas fotográficas sem re-objetificar as pessoas fotografadas tornou-se o problema a enfrentar. O trabalho Mulheres Sempre Presentes é uma resposta possível. Recorrendo a estratégias de ressignificação para se opor à reprodução dos estereótipos sociais e fotográficos, que trabalham muitas vezes ao nível do inconsciente, impondo e naturalizando representações excludentes, discriminatórias e racistas.

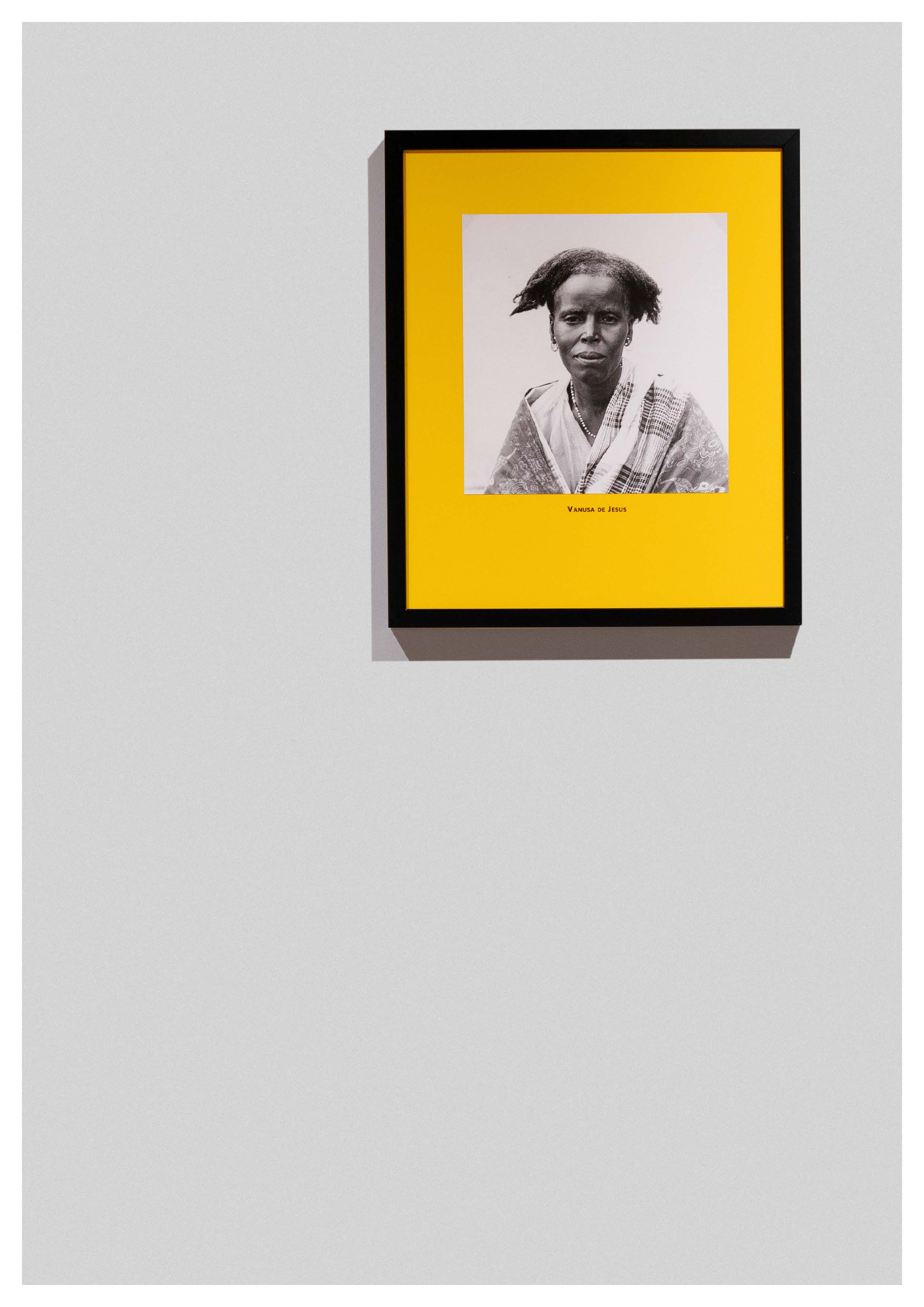

O trabalho exibido na exposição resultou de um processo de diálogo e leituras, trocas de referências de livros3, poemas, letras de músicas e conteúdos consultados on e offline de forma mais ou menos informal na procura de ideias e soluções; foram longas conversas entre as autoras e muitas tentativas, erros, desvios e encontros até chegar à forma final. Foram selecionados retratos de mulheres entre o material fotográfico das missões antropológicas portuguesas à GuinéBissau, Angola e Moçambique; retirados aos suportes originais (fichas e álbuns), reenquadrados e associados a um texto onde Carmen Loureiro Rosa convoca e (re)mistura referências poéticas que pontuam a sua experiência pessoal enquanto mulher negra a viver em Lisboa, com uma infância marcante em Angola.

São retratos de mulheres cujo olhar nos prendeu, no qual nos reconhecemos. Mulheres a quem quisemos afirmar a identidade e individualidade - já que isso não lhes foi dado no arquivo - (re)nomeando todas menos uma: Messudi Camará, cujo verdadeiro nome foi dos poucos registados nas fichas fotográficas, encontrado durante o processo de trabalho.

Alguns dos nomes atribuídos por Carmen Loureiro Rosa, como Njaya, Ndreza Muturi e Caninguili têm origem em personagens de ficção das literaturas angolana e moçambicana, de que é leitora assídua. Outros são nomes angolanos populares como Masoxi, Tchissola e Vanusa. Carmen Loureiro Rosa recupera ainda nomes da sua história afetiva como Malamba, nome “de casa" do seu irmão mais novo que nasceu em plena guerra civil angolana e que significa “sofrimento” em quimbundo e quis também homenagear algumas mulheres reais, como Deolinda (Rodrigues), guerrilheira angolana, ou Josephine (Baker), artista. O trabalho é constituído por 16 painéis de PVC amarelo emoldurados, com 11 retratos originais de arquivo e nome (original ou ficcionado) e cinco secções do texto construído por Carmen Loureiro Rosa.

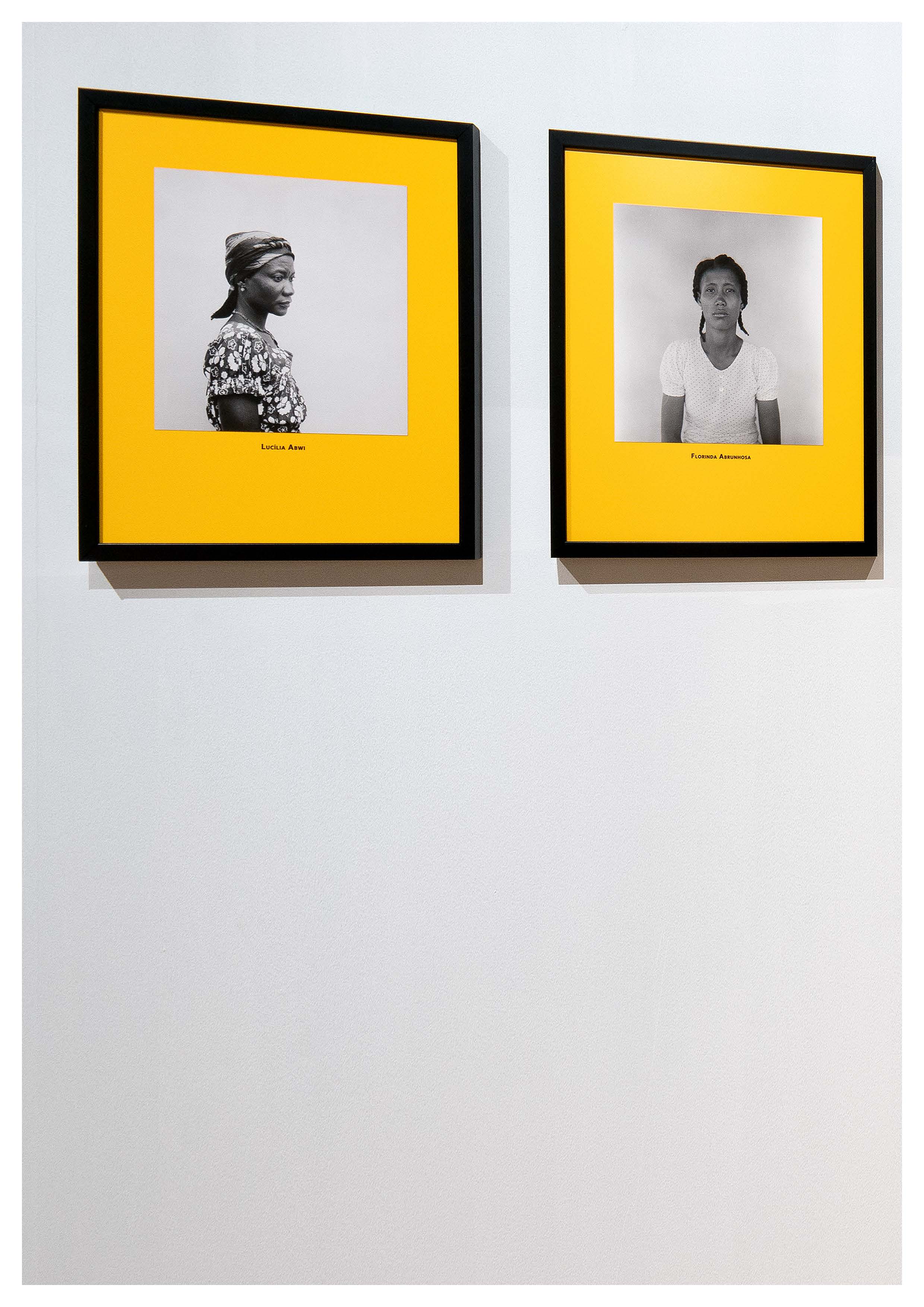

As mulheres retratadas foram presença constante e invisível ao longo do período histórico tratado na exposição e assistiram, silenciosas e muitas vezes silenciadas, à ocupação dos seus territórios, corpos e mentes (ver Figura 1 e Figura 2). Procurando ser coerente com a estratégia seguida - de corte e colagem4 - e pretendendo tornar visível o diálogo entre as autoras, as imagens são agora colocadas em relação com textos que pensam as imagens e fazem pensar com as imagens. Que, esperamos, se revelem imagens pensantes.

Soraya Vasconcelos, 2023 (a partir de fotografia de João Paulo Serafim, 2022)

Figura 1: VANUSA DE JESUS [s/legenda no original] MAM, 1955-56. Santos Júnior [atrb.], Moçambique. INV. Nº UL/IICT-MAM-ALB-XX_004

2. “É Urgente Reagir e Agir”, Carmen Loureiro Rosa

Sou negra, nasci em Angola, vivo em Portugal desde 19795. Sou técnica superior da função pública. Digo isto porque estas referências ajudam a perceber qual a posição a partir da qual estou a falar. Vivo na Europa há décadas e considero que tenho uma posição privilegiada, porque pude estudar e empregar-me sem ser numa posição de total desproteção e subalternidade.

O ser mulher remeteu-nos durante longo tempo ao silêncio. Não nos ouviam e não nos viam. E a invisibilidade foi e ainda é um meio poderoso de inferiorização. Vivíamos e, por vezes ainda vivemos, o silêncio da oprimida - da conformada, da invisível - ao qual nos remetíamos resignadamente, por acharmos que simplesmente era assim. Julgávamos que isso tinha a ver com o nosso destino, já que não nos era possível ter outra vida. Mesmo nas lutas pelos direitos civis, ser mulher não era um aspeto importante da nossa identidade. Não tínhamos estatuto de pessoa autónoma e capacitada e nem nos lembrávamos (de ouvir dizer sequer) que alguma vez o tivéssemos tido. Passávamos da autoridade do pai para a autoridade do marido; deixávamos o nome do pai para adotar obrigatoriamente o nome do marido; íamos da casa do pai para a casa do marido. Em suma, tínhamos sempre um dono.

Em contextos coloniais, ainda se juntavam o patrão, o capataz, o soba, o chefe de posto, entre outros. Nascíamos e crescíamos mergulhadas numa socialização sexista, para além de racista, que nos ficou impressa nos espíritos, condicionando-nos e levando-nos a desvalorizar a nossa condição de mulher. Passámos a encarar a “raça” como o único fator relevante de identificação.

Como já referi, estou a falar a partir da minha posição de mulher negra. Esta localização racial-social, muitas vezes, confunde-se. Mesmo entre nós mulheres, apesar dos pontos de luta em comum, não partimos todas da mesma posição, mesmo entre negras, visto que os aspetos referentes à diferenciação social, educação, poder económico, pesam bastante. Mas apesar de tudo isso, ser-se negro significa quase sempre teorizar a partir da noção de se pertencer à periferia, se não mesmo à margem. Os lugares de fala naturalmente autorizados costumam ser os da hegemonia “ocidental”.

Cabe-nos portanto, se nos queremos libertar, rejeitar esse lugar que se estipulou ser o nosso e trabalhar com afinco, determinação e coragem para sairmos dele, tanto a nível material, como simbólico. Porque também sabemos que, a bem do conforto e da paz-de-espírito de tantos, interessa antes que permaneçamos vítimas da pobreza e da ignorância, para que se mantenha a subalternidade tanto de género como de “raça”. Encontramo-nos na base da pirâmide e temos de lutar e trabalhar para sair dessa posição. Estar nesse sítio manieta-nos e esmaga-nos. É urgente reagir e agir. Ter consciência dos nossos direitos. Exigir respeito e dignidade (ver Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6).

João Paulo Serafim, 2022

Figura 4: LUCÌLIA ABWI - Mulher Cabinda [legenda original] MAA, 1950. s.a., Cabinda, Angola INV. Nº UL/IICT-MAA 34453; FLORINDA ABRUNHOSA - Celestina Akes/Alves(?), Mulher de Catió, filha de pai chinês e mãe Papel [legenda original] MAEG, 1946. s.a., Catió, Tombali, Guiné-Bissau, INV. Nº UL/IICT-MAEG 31553

João Paulo Serafim, 2022

Figura 5: KIEZA MANDUME - Mulher Kanhemba [legenda original] MAA,1952. s.a., Mengange, Angola, INV. Nº UL/IICT-MAA 34784; [TEXTO]; ENGRÁCIA MASOXI - Mulher Kassekele de Cazama [legenda original] MAA, 1955. s.a. Cazamba, Angola, INV. Nº UL/IICT-MAA 35532

3. (Re)parar as Violências Coloniais Contra as Mulheres: Pode a Fotografia de um Corpo Subalternizado Falar?, Teresa Mendes Flores

“Neste ensaio, centro-me numa figura que escreveu com o próprio corpo. É como se ela tivesse tentado ‘falar’ além da morte, tornando o seu corpo grafemático” (Spivak, 1988/2021, p. 17).

É com esta afirmação que Spivak (1988/2021) inicia o seu emblemático ensaio Pode a Subalterna Tomar a Palavra? Neste ensaio, a autora parte do acontecimento extremo que foi o suicídio de Bhubaneswari Bhaduri, uma jovem mulher de “dezasseis ou dezassete anos”, ocorrido em Calcutá, em 1926, e através do qual a jovem pretendeu afirmar a sua posição política anticolonial, no caso, contra o colonialismo britânico na Índia. Contudo, na altura do sucedido, esta mensagem não foi compreendida por ter sido “escrita” usando códigos inimagináveis para uma jovem mulher, “foi escrita no alfabeto da transformação discursiva” (Spivak, 1988/2021, p. 17). Alfabeto revolucionário, emancipatório, considerado impróprio para mulheres e, portanto, largamente a elas interdito.

A interpretação política do “corpo grafemático” de Bhubaneswari Bhaduri só surgiu 10 anos mais tarde, quando foi revelada uma carta que ela deixara à sua irmã mais velha e onde contava ter pertencido a um movimento de libertação e luta pela independência do seu país. Os revolucionários desse grupo “tinham-lhe confiado um assassínio político. Incapaz de enfrentar a missão e (. . . ) consciente da necessidade prática da confiança, matou-se” (Spivak, 1988/2021, p. 126).

O que o ensaio vai depois debater, discutindo os legados teóricos do marxismo e do pós-estruturalismo ocidentais, é, por um lado, a exemplaridade deste gesto, enquanto prova de confiança para com os membros do seu grupo, e, simultaneamente, ato de coragem, de resistência e de (paradoxal) afirmação de existência (e do direito à existência); e, por outro, o falhanço desse ato, face à incapacidade de leitura deste suicídio no momento em que ocorreu: “o suicídio era um enigma” (Spivak, 1988/2021, p. 126); “‘falou’ mas as mulheres não ‘ouviram’, não a ‘ouvem’” (p. 17). E, é também face a este falhanço que surge a questão: “pode a subalterna falar?”, pode ela verdadeiramente “tomar a palavra”? Quais as condições para que ela fale e seja, realmente, escutada?

A questão da leitura do suicídio tem particular complexidade na Índia devido à tradição da “boa esposa”, o ritual do Sati, da autoimolação das viúvas na pira dos seus falecidos maridos, com todas as suas ressonâncias para este caso. Sendo a jovem solteira, o ato seria injustificado, a não ser que estivesse grávida. E como explica Spivak (1988/2021), a jovem fez questão de se matar estando menstruada, para eliminar essa interpretação. Não havia, assim, códigos aceitáveis para explicar o acontecido, a não ser o seu silenciamento e apagamento, que o ensaio de Spivak resgata e restitui.

***

Só recentemente esta história e estas reflexões ecoaram na minha mente para pensar o trabalho Mulheres Sempre Presentes (de Rosa, Vasconcelos e Mateus, 2022), que pretende restituir dignidade e agência a um conjunto de retratos de mulheres negras submetidas a “operações fotográficas” opressoras que visavam transformá-las em espécimes de “tipos raciais” (Edwards, 1990; Poole, 2005). Falamos das fotografias produzidas pelos antropobiólogos portugueses no contexto das missões de antropologia realizadas entre 1936 e 1975 às, então, possessões coloniais portuguesas em África e na Ásia.

Como podem os corpos fotografados tomar a palavra? - Na verdade, esta questão sempre esteve subjacente à nossa experiência destas imagens bem como às investigações que realizámos sobre elas. Agora com alguma distância temporal sobre o momento das discussões coletivas que conduziram à realização deste trabalho pelas suas autoras, o ensaio de Spivak (1988/2021) ilumina as nossas reflexões e parece, de certo modo, amplificá-las para as questões do estatuto da subalternidade e das possibilidades de fala e, talvez tão importante quanto a posse da palavra, as possibilidades de escuta: de se ser escutada e levada a sério.

Como podem estas imagens mudas falar? Como podem, hoje, aqui e agora, fazer-nos falar? Como, falando, podem, ainda assim permanecer silenciadas? Quem são estas mulheres, que do primeiro plano da imagem - representadas de modo tão nítido e em enquadramentos tão próximos - nos olham? O que foram elas obrigadas a dizer? E a calar?

Durante a pesquisa sentimo-nos como Pandora a abrir a sua caixa e a libertar alguns “males pelo mundo”, a despertar fantasmas adormecidos. Esses fantasmas assombraram-nos, particularmente diante do compromisso de realizar uma exposição final do projeto.

Depressa enfrentámos o problema da reprodução de estereótipos negativos sobre as populações negras. Iríamos nós exibir estas imagens reproduzindo estereótipos?

Expor significa dar atenção e, quase sempre, engrandecer, enaltecer, e exige uma tomada de consciência sobre a política de visualidade que aí se joga. Tínhamos consciência de estarmos diante de práticas da imagem que integravam um conjunto mais vasto de procedimentos que reproduziam, agora sobre a aura legitimadora da “cientificidade”, a já longa construção cultural da “negritude” e que esta construção pouco se relacionava com as pessoas negras tomadas como seus “objetos”. Pelo contrário, diziam muito sobre os seus produtores, os cientistas “medidores”, embora escondendo que se tratava de um ponto de vista: o da branquitude (Fanon, 1952/2017; Thuram, 2020/2022).

Said (1997/2004) demonstrou largamente como o “orientalismo” foi uma invenção do pensamento ocidental. Do mesmo modo que o pensamento branco (Thuram, 2020/2022) criou a “negritude”6. Todos e todas estamos (ainda) no mesmo barco, embora herdeiros e herdeiras de lugares diferentes nesse barco.

Por isso, a exposição só poderia ter algum significado verdadeiro se pusesse em confronto várias perspetivas sobre esta mesma história, várias subjetividades socialmente constituídas através destas oposições. Em sintonia com várias práticas de descolonização dos museus (German Museums Association, 2018; Golding & Modest, 2013; Odumosu, 2020; Vergès, 2023; Vlachou, 2022), a exposição foi construída através de uma curadoria participativa e coletiva.

***

Operators, Spectrum, Spectators

As missões portuguesas coloniais de antropologia física (ou antropobiologia), dirigidas pelos médicos-antropólogos do Instituto de Antropologia do Porto, fotografaram milhares de pessoas não brancas usando a gramática visual proposta pelo sistema de Alphonse Bertillon (1890), conhecido por “bertillonage”, originalmente concebido para a identificação criminal. Para além de um conjunto alargado de medições corporais (a ficha usada pelas missões portuguesas indica cerca de 60 medidas), deveriam juntar-se fichas fotográficas realizadas de modo a facilitar a identificação dos criminosos.

Cada sujeito capturado/a pela objetiva era fotografado/a de frente e de perfil, contra um pano de fundo “neutro”, deveria manter-se sério/a e com os braços alinhados ao longo do corpo. No retrato de frente, recomendava-se uma orientação da cabeça ligeiramente oblíqua para tornar visível uma das orelhas e evitar distorções causadas pelo nariz. A iluminação deveria ser clara e eliminar sombras. Para certos propósitos, como o registo de tatuagens ou sinais particulares, usavam-se escalas de plano mais aproximadas. Algumas fotos de corpo inteiro e de costas também eram possíveis (Bertillon, 1890).

O objetivo das fichas de identificação criminal, organizadas no arquivo a partir de características físicas tipificadas (formas da cabeça, do nariz, tipo de orelhas, etc.), era identificar reincidentes, considerados casos exemplares para o estudo do crime e das suas origens. Testava-se a hipótese de uma origem biológica do crime, no contexto dos estudos de hereditariedade, que remontavam a Lamarck e Darwin, e que tinham sido em parte apropriados pelo eugenismo (de eu-boa, genes-geração), tendência da ciência biológica que procurava conter (ou mesmo eliminar) indivíduos portadores de “maus genes”, causadores de degenerações da espécie humana.

Esta prática das imagens tem as suas origens mais antigas na ilustração científica, uma especialidade que se desenvolve na Europa desde o período renascentista, associada à constituição das ciências naturais como ciências da observação e, mais tarde, à história natural.

A aplicação do sistema de Bertillon à antropologia colonial foi um pequeno passo. Essa aplicação justificava-se pela conceção de que a espécie humana tem diferentes “raças” e de que aquelas que não são as de pertença dos cientistas brancos/as (que formularam estas ideias) se encontrariam em estágios de desenvolvimento “mais primitivos” (devendo ser ajudadas...) ou que sendo biologicamente inferiores, deveria perceber-se qual o lugar social mais “adequado” às suas características naturais para serem mais úteis à sociedade.

Compreender as suas características físicas, das quais se acreditava depender

“a mentalidade indígena”, os seus comportamentos e organização social, era, então, um benefício para todos/as, colonizadores e colonizados/as, em nome de um (suposto) colonialismo científico e moderno, plenamente feliz e justo. Era como se o colonizador fizesse um favor aos povos colonizados! Um fenómeno bem conhecido na psicanálise, como “inversão” (Fanon, 1952/2017; Kilomba, 2008/2019).

As imagens fotográficas das missões antropológicas constituem, por isso, uma operação de instituição, isto é, de imposição de uma identidade colonial baseada na pertença a um grupo étnico tido como fisicamente distinto de outros.

Os corpos eram obrigados a falar.

O sistema fotográfico produzia a sua fala, organizava - através da sua gramática - o seu sistema de diferenças negativas. Submetia os sujeitos fotografados a uma ordem que pretendia dar a ver a sua “desordem”, o seu “desvio” face à norma. Estas séries de fichas fotográficas, repetitivas, produzindo dados visuais comparáveis, em amplas amostras populacionais (pretensamente generalizáveis), arquivadas e classificadas como espécimes constituintes do objeto científico, foram organizadas como inventário de degenerados.

No grupo curatorial reagimos a estas interpretações. Identificámos muitas formas de resistência dos próprios fotografados (conscientes ou não): corpos que não se enquadravam no sistema de Bertillon e não se disciplinavam na pose. Olhares que não se submetiam, que resistiam. Mulheres que não largavam os seus filhos, ainda bebés ou muito pequenos (e os filhos não interessavam aos antropometristas).

Apesar das leituras impostas pelo sistema codificado, a fotografia, por ser indicial, regista a inteireza do sujeito: as mulheres e homens apresentam a sua identidade por inteiro. Os seus corpos, atitudes e expressões falam-nos e resistem ao dispositivo. A sua presença (Edwards, 2021) mediada fotograficamente chegou até nós. Como honrá-la?

É preciso politizar essa presença; aprender a ler o que dizem estes corpos; criar um espaço para a escuta ser possível. O projeto colonial foi bem sucedido em muitos apagamentos: algo se perdeu irremediavelmente.

O silêncio gritante destas imagens está também no facto de a maioria de nós não ser capaz de as ler (tal como a comunidade indiana não soube ler o suicídio de Bhubaneswari).

A partir desta antropologia colonial nada sabemos sobre sistemas políticos, organizações económicas, religião e crenças das pessoas fotografadas. Existiu, além disso, uma redução ao folclore etnográfico para musealizar (objetos entendidos como estando em vias de desaparecer, merecendo serem salvos).

O carácter indexical da fotografia se é elemento de reificações e de prova, não é completamente dominável pelo operator (Barthes, 1980/2008). Há sempre imponderáveis, detalhes ignorados, interstícios.

Sobre a dificuldade de criar “tipos” através da fotografia, diz-nos Deborah Poole (2005) que as fotografias trazem sempre um “excesso de descrição”, ou, como sugere Patricia Hayes, as fotografias são “ambivalentes” (Hayes & Minkley, 2019), não permitindo uma fixação de sentido absoluta.

A fotografia é indomável (bem o afirmava Barthes).

Muitas das mulheres retratadas (Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13), pela sua pose, resistem ao sistema da “bertillonage”, algumas desafiam a câmara. Reconhecemos rostos e corpos que reclamam reganhar as suas histórias pessoais apagadas, que desafiam o estatuto de subalternidade e de colonizadas, com o qual não se definem (tal como a jovem Bhubaneswari Bhaduri).

João Paulo Serafim, 2022

Figura 9: MESSUDI CAMARÁ - Mulher Nalu de Capeane - Cacine [legenda original] MAEG, 1947. s.a., Capeane, Cacine, Guiné-Bissau INV. Nº UL/IICTMAEG 31588; NDREZA MUTURI COM MALAMBA AO COLO - Mulher Mukankala, de Capelongo, Quipungo [legenda original] MAA, campanha de 1955. s.a., Capelongo, Angola INV. Nº UL/IICT-MAA 35725

João Paulo Serafim, 2022

Figura 10: DEOLINDA CANINGUILI - Velha Mucuissi [legenda original] MAA, 1955. s.a., Angola INV. Nº UL/IICT-MAA 35609; [TEXTO]

João Paulo Serafim, 2022

Figura 11: TCHISSOLA COM KIZUA ÀS COSTAS - Mulher transportando o filho. [legenda original] MAEG, 1946. s.a., Ilha de Uracane, Guiné-Bissau INV. Nº UL/IICT-MAEG 26419; [TEXTO]

João Paulo Serafim, 2022

Figura 12: [TEXTO]; NJAYA OKAVANGO - Penteado de uma mulher Kan-hemba [legenda original] MAA, 1952. s.a., Mucusso, Cuando-Cubango, Angola INV. Nº : UL/IICT-MAA 35385

4. Nota Sobre o Arquivo: Para Onde Nos Levam as Imagens?, Catarina Mateus

Este trabalho partiu de um facto, lançado para a mesa da discussão em torno da exposição, de que a grande maioria dos retratos não estavam identificados. De facto, são milhares de retratos sem um nome, uma identidade pessoal de cada indivíduo, substituído por uma tipificação, agrupando pessoas por etnia ou grupo cultural, e, noutros casos, por atribuição de um suposto estigma, fosse ele uma tatuagem, uma escarificação, ou a modificação intencional dos dentes (no arquivo está identificado como mutilação dentária). Acrescentou-se à discussão, para maior precisão, que este padrão era visível sobretudo nas missões antropológicas a Angola e a Timor, chefiadas por António de Almeida, e Moçambique, chefiada por J. R. dos Santos Júnior, estando presente em menor escala na missão antropológica e etnológica à Guiné, chefiada por Amílcar M. Mateus, onde parte dos retratos estão identificados com o nome, escrito no verso da prova ou na ficha.

Não foram encontrados no arquivo registos sobre a razão da ausência de identidade: nas discussões especulou-se entre serem opções de metodologias de trabalho (para a estatística, os nomes não entram nas observações médicas), do próprio objetivo de cada missão (o estudo das populações no ponto de vista bioétnico era o principal foco; Decreto-lei 34478, 1945); ou ainda do interesse pessoal e dos diferentes graus de sensibilidade dos antropólogos que lideravam as campanhas (embora todos seguissem as orientações de Mendes Correia, diretor da Escola de Antropologia do Porto). Surgiu ainda a ideia da dificuldade em escrever/entender os nomes que lhes seriam facultados nas línguas de origem. Dificilmente se chegará a conclusões assertivas sem registos probatórios. Mas independentemente da opção metodológica ou das razões que levaram a este anonimato, o facto está em que a maioria das pessoas fotografadas nas missões antropológicas coloniais se limitam a “existirem” como tipo feminino, tipo masculino ou pertencerem a um grupo étnico muitas vezes denominado pela maneira ocidental - o caso dos khoisan serem apelidados de “bosquimanos” (homem dos bosques) - ou até sem qualquer identificação como no caso das fotografias da Missão Antropológica de Moçambique.

Este facto impressiona e perturba quem consulta o arquivo, e para mais associado a todo um contexto da aplicação de um estudo assumidamente discriminatório, classificatório e sobretudo político, promovido pelo governo português, dada a urgente ocupação efetiva dos territórios e a “ação civilizadora” tão declaradamente propagandeadas.

Os arquivos das missões antropológicas, materialmente representados através de documentos, fotografias, relatórios, notas e diários de campo, não são estáticos. Também eles têm um percurso - a sua história biográfica e custodial -, desde a sua criação até hoje, que nem sempre é fácil de seguir. A sua lógica de organização (ou ausência dela) nem sempre é fácil de entender. A ligação ou a dispersão de documentos - que acontecem por inúmeras razões relativas ao seu uso -, e a disposição do ser humano para classificar, organizar, fragmentar ou associar de forma a criar códigos de comunicação que lhes sejam úteis (note-se que os documentos nem sempre são considerados “arquivo” por quem os produz nem por quem os mantêm, e nem sempre são tratados arquivisticamente por profissionais de arquivo) levam, por vezes, a um emaranhado de informação e a consequentes interpretações mais ou menos fidedignas dos factos.

É importante, por isso, apaziguarmo-nos quando surge um resultado mais interpretativo ou artístico sobre os arquivos científicos. Num trabalho que se pretende honesto, assumimos as interpretações, as ambivalências, as perturbações pessoais com as quais somos confrontados quando lidamos com a História e com a nossa própria história. Não podemos apenas indiciar o arquivo como a única testemunha dos “crimes”, porque a historia do próprio arquivo pode ser ela mesma uma fonte incompleta e desviada, algures no tempo, de factos essenciais para a sua compreensão. Os arquivos, por razões quase sempre alheias ao leitor, nem sempre estão tratados ou disponíveis nos timings que nos propusemos.

No caso do ensaio Mulheres Sempre Presentes, assumimos duas incorreções na forma como lemos as notas manuscritas dos documentos: encontrámos agora o nome de Celestina Akes/Alves (?) num outro documento, uma mulher que à data da exposição era anónima aos nossos olhos. Retificamos aqui também o nome de Messudi Camará, cuja caligrafia manuscrita nos originais nos deu tantas dúvidas e que nos levou a reproduzir o seu nome de forma incorreta em 2022, chamando-a de “Mussudi”. Talvez não fosse importante esta retificação num ensaio assumidamente visual e artístico, mas estas mulheres, cujo nome lhes foi retirado no passado, merecem esse reconhecimento.

Concepção visual e editorial de Soraya Vasconcelos a partir de: imagens captadas na exposição "O Impulso Fotográfico. (Des)arrumar o Arquivo Colonial" por João Paulo Serafim, 2022 (Figura 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12); imagens alteradas ou produzidas por Soraya Vasconcelos, 2023 (Figura 1, 3, 6, 7, 8 e 13); e textos de Carmen Loureiro Rosa, Teresa Mendes Flores, Catarina Mateus

***

MULHERES SEMPRE PRESENTES, 2022 Carmen Loureiro Rosa, Soraya Vasconcelos, Catarina Mateus

Ficha técnica: 11 fotografias impressas a jacto de tinta sobre papel mate, coladas sobre placa de PVC amarelo com nome impresso a preto; cinco placas de PVC amarelo com texto impresso a magenta; dimensões: 30 x 30 cm (impressão); 44 x 50 cm (moldura).

Texto composto por Carmen Loureiro Rosa a partir da apropriação de excertos de: Alda Lara ("Anúncio", "Presença Africana", "De Longe", "Regresso"), Tomás Vieira da Cruz ("Bailundos"), António Cardoso ("É Inútil Chorar") e Agostinho Neto ("Adeus na Hora da Largada").

Retratos provenientes da coleção de fotografia do Instituto de Investigação Científica Tropical, integradas na Universidade de Lisboa/Museu Nacional de História Natural e da Ciência de Lisboa: Col.Missão Antropobiológica de Angola (MAA); Col.Missão Antropológica e Etnológica da Guiné (MAEG); Col.Missão Antropológica de Moçambique (MAM)7.

texto em

texto em