Introdução

“(…) o carácter comum da experiência humana que é marcado, articulado, clarificado pelo acto de narrar em todas as suas formas, é o seu carácter temporal. Tudo o que se narra acontece no tempo, desenvolve-se temporalmente e o que se desenvolve no tempo pode ser contado. Talvez mesmo todo o processo temporal só seja reconhecido como tal na medida em que ele é narrável de uma forma ou de outra.” (Ricoeur, 1991, p.24).

O conceito de lugar arquitetónico1, tendo como definição prévia um edifício (como o epicentro do lugar) e a relação que este estabelece com a envolvente, levanta questões no campo disciplinar da arquitetura quando, na tentativa de leitura de certos lugares contemporâneos a partir dos parâmetros tradicionalmente utilizados (a análise formal dos mesmos), não encontrámos respostas adequadas para a sua leitura e interpretação. Neste sentido, a primeira questão de pesquisa que se coloca prende-se com o modo como se reflete acerca dos lugares no campo disciplinar da arquitetura.

A aplicação recorrente de técnicas de análise arquitetónica à “imagem do cientista que isola um objeto para ver como ele é feito” (Palmer, 1999, p.18), tal com descreve o professor de filosofia Richard Palmer (n. 1933) em relação à aplicação do método científico ao estudo de obras literárias, é o modelo dominante de leitura dos lugares e das obras arquitetónicas no campo disciplinar da arquitetura. Do nosso ponto de vista, esse tipo de leitura trata as obras e os lugares arquitetónicos como se fossem “objetos, naturais e silenciosos” (Palmer, 1999, p.19), limitando a sua compreensão, uma vez que, para além do seu valor material, como um objeto construído com paredes, muros, vãos, etc., existe um conjunto de valores que não são considerados e que dotam os lugares arquitetónicos de uma multiplicidade de significados, ou seja, segundo a terminologia do filósofo Paul Ricoeur (1913-2005), de um excesso de sentido (Ricoeur, 2000). Ora, partindo do pressuposto de que qualquer obra arquitetónica está associada ao espaço e ao tempo pretendemos acrescentar às leituras mais comuns, centradas na descrição formal dos lugares, diferentes dimensões, ligadas aos conceitos de espaço e de tempo e à consciência do papel dos intérpretes, tais como a finitude, a temporalidade e a historicidade necessárias para uma melhor compreensão do lugar. A partir dos contributos teóricos da área disciplinar da arquitetura e à luz da filosofia hermenêutica2, as obras e os lugares arquitetónicos, ao contrário das obras de carácter científico - que têm um sentido literal e unívoco -, são passíveis de múltiplas interpretações, fazendo o seu estudo parte daquilo que o filósofo Hans-Georg Gadamer (1990-2002) designa como ciências do espírito, em oposição às ciências da natureza.

Partindo desta perspetiva, a segunda questão de pesquisa que se levanta assenta no facto de o método indutivo, não ser suficiente para se compreender corretamente a natureza do lugar arquitetónico. Neste sentido, na linha de Gadamer, “o método indutivo (…) observa unicamente regularidades” (Gadamer, 1998, p.25); ora, para compreender um lugar, o que se pretende é compreendê-lo na sua singularidade e na sua unicidade, ultrapassando a sua descrição e incluindo um outro tipo de leitura. À semelhança do que a hermenêutica defende para as obras literárias, os lugares deverão ser alvo de uma compreensão humanista, que implica a interpretação, isto é, a decifração da marca humana que qualquer lugar comporta. Um dos pressupostos fundamentais da nossa asserção, e na linha de Gadamer, é o facto de a existência humana e consequentemente as cidades enquanto criações do homem, incorporarem a finitude e a temporalidade (historicidade) e, por conseguinte, abrangerem a globalidade da experiência que delas decorre. A partir deste pressuposto, o fenómeno da compreensão e da interpretação passa a ter uma outra conceção: para além de fazer parte do campo das ciências, pertence à experiência humana do mundo. A dimensão hermenêutica da interpretação, associada à perspetiva hermenêutica de espaço e de tempo é, deste modo, considerada como uma componente importante para a compreensão das obras de arquitetura e das cidades, porque ultrapassa as técnicas de explicação, para se situar num horizonte humano de sentido. Propomos, deste modo, acrescentar às leituras mais comuns, centradas na descrição formal dos lugares, tópicos associados aos conceitos de tempo, espaço e narrativa.

Este artigo estrutura-se a partir de duas áreas disciplinares, a arquitetura e a filosofia hermenêutica, e organiza-se em duas partes antecedidas de uma Introdução. A Parte 1. Arquitetura, inclui uma revisão sobre o conceito de lugar no campo disciplinar da arquitetura a partir dos contributos de vários autores nacionais e estrangeiros. Nesta parte são abordados os conceitos de espaço e de tempo a partir essencialmente dos contributos de Sigfried Giedion, (2004), Bruno Zevi (1977), Manuel Taínha (2000), entre outros. A Parte 2. Filosofia Hermenêutica, convoca os conceitos de tempo narrativo, narrativa e tripla mimésis a partir dos contributos dos filósofos Hans-Georg Gadamer (1998, 2004) e Paul Ricouer (1983, 1991, 2000, 2003) cruzando estes conceitos com contributos dos arquitetos Álvaro Siza, Fernando Távora e Manuel Tainha. As duas partes são seguidas de uma Discussão, uma Conclusão e uma Bibliografia.

Arquitetura

1.1. O conceito de lugar arquitetónico

Como ponto de partida para a ideia de lugar arquitetónico temos o conceito generalista de lugar. Das diferentes aceções generalistas do conceito de lugar, podemos referir que a mais comum é a definição de lugar em termos físicos associando-o ao conceito de espaço aristotélico3: lugar é normalmente “parte determinada de um espaço” (ACL, 2001, p.2306) ou é o “sítio onde está qualquer coisa” (GEPB, s/d., p.569).

Na área disciplinar da arquitetura em Portugal, apesar de os conceitos de lugar e de lugar arquitetónico serem bastante referenciados em textos acerca de obras de arquitetura - nomeadamente nas memórias descritivas feitas por arquitetos acerca dos seus projetos ou em comentários feitos por outros (teóricos, críticos, etc.), acerca dos mesmos projetos -, podemos dizer que a maioria dos autores arquitetos que tratam das questões do lugar aborda -o à luz da noção aristotélica, o que significa que o lugar é o local ou sítio onde se irá colocar o edifício. Por outro lado, e mais na vertente teórica, podemos encontrar referências de outro tipo: “a poética do lugar” (Duarte, 2002b), “sentir o lugar ou as paisagens da memória” (Gaspar, 2002), “semânticas do lugar” (AA.VV., 2002), “os valores do lugar” (Duarte, 2002), etc. Em ambos os casos, a questão do lugar arquitetónico é um tema recorrente; no entanto, o debate é invariavelmente pouco profundo e o tema é tratado, quase sempre, com alguma ambiguidade. Exceções a esse tipo de tratamento são alguns trabalhos académicos pouco divulgados, como as provas de aptidão pedagógica do arquiteto Pedro Maurício Borges (1997); a dissertação de mestrado do arquiteto Paulo Pinheiro (2003); a tese de doutoramento do arquiteto Fernando Hipólito (2003); o conjunto de textos do arquiteto José D. Gorjão Jorge (2007), as dissertações de mestrado das arquitetas Célia Faria (2009) e Raquel Martins (2009), assim como alguns textos avulsos de outros autores, apresentados na maioria dos casos em publicações periódicas e que consideramos com grande importância para a nossa formulação. Destacamos o texto “Per Forza di Levare” do historiador Paulo Varela Gomes (Gomes, 1989), publicado na revista Architetti; o texto do arquiteto José Aguiar “O Lugar e o Projeto” (1989); o texto “A Arquitectura e o Sítio” do arquiteto Michel Toussaint (Toussaint, 1993), publicado no Jornal dos Arquitectos; a sebenta de arquitetura O Lugar, publicada pela Universidade Lusíada (AA.VV., 2001), o número 7 da revista Protótypo (AA.VV., 2002) e numa linha existencialista, um artigo “Transformar, Habitar - A Construção do Lugar”, publicado no Jornal Arquitectos (Correia, 2001). Por último, destacamos dois autores arquitetos, Fernando Távora (1923-2005) e Manuel Tainha (1922-1912), que, no domínio da arquitetura, introduzem conceções um pouco diferentes da habitual, alargando o debate através de conceitos que ultrapassam o lado formal da arquitetura, e que iremos referenciar com mais detalhe adiante.

Relativamente a autores estrangeiros que exploram tópicos que nos ajudarão a refletir sobre a questão do lugar arquitetónico destacamos o arquiteto Gordon Cullen (1914 -1994), que centra a sua investigação nos aspetos percetivos do lugar (Cullen, 1990); o urbanista Kevin Lynch (1918 -1984), que elege três conceitos -chave para a leitura do lugar, os conceitos de legibilidade, imaginabilidade e sentido (Lynch, 1989); o arquiteto Robert Venturi (1925 -2018), que explora a possibilidade de uma obra de arquitectura ou um lugar poder comportar diferentes significados (Venturi, 1989,1966); o arquiteto Christian Norberg -Schulz (1926 -2000), que define o conceito de genius loci - o espírito do lugar -, referindo-se à autenticidade e ao carácter dos lugares (Norberg -Schulz, 1986); o arquiteto Vittorio Gregotti (1927 -2020), que reflete sobre o significado e a possibilidade de diferentes leituras dos lugares (Gregotti, 2004); o arquiteto e historiador Kenneth Frampton (1930 -), que centra a sua prática em dois pressupostos: o entendimento do lugar e a tectónica (Frampton, 2000); o arquiteto Aldo Rossi (1931 -1997), para quem a identidade do lugar é primordial sendo que através do estudo das tipologias nos remete para a sua estrutura, ou seja, para o carácter imutável da tipologia (Rossi, 2001); o arquiteto e urbanista Christopher Alexander (1936 -), que identifica certos elementos, designados como padrões (patterns), como aquilo que há de permanente nas cidades e nos lugares e que nos é transmitido pela cultura e pela tradição (Alexander, 1981); o arquiteto e teórico de arquitetura Josep Muntañola (1940 -), cuja obra se centra fundamentalmente no tema do lugar, abordando o papel dos diferentes intérpretes que o lugar convoca, assim como, a significação em arquitectura (Muntañola, 1996, 2003a, 2003b); o arquiteto, historiador e filósofo Ignasi Solà -Morales (1942 -2001), que investiga o lugar na contempora neidade através de dois tipos de intervenções: os edifícios que ignoram o lugar onde se implantam - edifícios ícones (objectos isolados, singulares), ou os edifícios que partem de dados que se encontram na cidade (restos, memórias, fragmentos, directrizes, etc.) e define mutações, fluxos, contentores e terrenos baldios como quatro categorias das cidades contemporâneas Solà -Morales (1998, 2002); o arquiteto Rem Koolhaas (1944-), que explora a cidade contemporânea, a qual designa de cidade genérica, destituída de identidade e onde o espaço suplanta o tempo (Koolhaas, 2007); o escritório MVRDV-Architects (1993-), que se debruçam sobre os limites das possibilidades tecnológicas como campo de reflexão crítica sobre a experiência fragmentada dos lugares no mundo global (MVRDV, s.d.); o arquiteto Peter Zumthor (1943-), que destaca a importância das sensações na construção de ‘atmosferas’ (Zumthor, 2009), buscando criar espaços de qualidade para o desenvolvimento das pessoas e o arquiteto Juhani Pallasmaa (1936-), que incentiva os arquitetos a verem os lugares não apenas com a visão, mas com o toque, o som e outros sentidos (Pallasmaa, 2011).

Em síntese, na área científica da arquitetura de expressão portuguesa é comum encontrar, por um lado, um modo de proceder que pressupõe a obra arquitetónica como um objeto isolado, visto exclusivamente em termos da sua aparência física, e, por outro, um tipo de leitura ligado à intuição ou intenção dos autores ou intérpretes, imprimindo -lhe desta forma a subjetividade desses mesmos autores e intérpretes. O primeiro tipo de abordagem diz respeito ao lado formal da arquitetura, sendo elaborada a partir da decomposição do objeto a tratar. O segundo tipo, independentemente do resultado, procura perceber o que o autor quis fazer, quais as suas intenções, os seus propósitos e os seus objetivos4.

Dos autores estrangeiros podemos retirar que ao conceito de lugar são atribuídas diferentes perspetivas associadas a diversos pontos de vista: uns apresentam uma perspetiva mais territorial (Cullen, Lynch, Venturi, Norberg-Schulz, Gregotti e Koolhaas) e outros apresentam uma perspetiva associada aos lugares a partir dos edifícios que os compõem (Frampton, Rossi, Alexander, Muntañola, Solà-Morales, MVRDV, Zumthor e Pallasmaa). Em todos eles, embora as investigações não sejam diretamente sobre o conceito de lugar, encontramos tópicos importantes para a leitura e interpretação do lugar arquitetónico.

Decorrente da revisão do conceito de lugar que levámos a cabo, partimos para a discussão a partir da predefinição de lugar como sendo constituído por um edifício ou conjunto de edifícios (como o epicentro do lugar) e pela relação que estes estabelecem com a envolvente. Para cumprir o nosso objetivo de ampliar as leituras que se fazem dos lugares arquitetónicos até agora avançados, apoiamo -nos nos conceitos de espaço, tempo e narrativa convocados pelas duas áreas disciplinares anteriormente referidas: a arquitetura e a filosofia hermenêutica.

Conceitos de espaço e tempo

O conceito de espaço normalmente convocado pela área disciplinar da arquitetura é visto, numa primeira instância, tal como o lugar, à luz da conceção aristotélica; ou seja, é um espaço geométrico definido pelas três dimensões - altura, largura e profundidade. Ao longo de grandes períodos da história da arquitetura, o espaço é igualmente sinónimo de espaço escavado, de espaço interno, ou seja, o espaço arquitetónico é conotado com a ideia de abrigo. Na perspetiva do historiador e crítico da arquitetura Sigfried Giedion (1988-1968), autor da obra “Espaço, Tempo e Arquitetura” [1941] (2004), essa conceção encontra fundamento nos últimos dois mil anos, desde os tempos da Roma Imperial, onde “o espaço interno tem sido o problema central da arte da construção.” (Giedion, 2004, p.15).

Porém, para este autor existe outra conceção de espaço que merece reconhecimento e que persistiu ao longo das primeiras grandes civilizações como no Egito, na Suméria e mesmo na Grécia. Para Giedion, em todos estes períodos a configuração do espaço interno não era considerada de grande importância. Nesta perspetiva, as formas não são definidas pelos seus limites físicos, mas é “a interação entre volumes que dá sentido à primeira conceção de espaço arquitetónico.” (idem, ibidem, p.17). Para Giedion (2004), o que está na base da arquitetura em todos os períodos de tempo não é a criação de formas independentes e autónomas, mas a organização das formas no espaço, ou seja,

“a maneira pela qual os volumes são dispostos no espaço e se relacionam entre si, a maneira pela qual o espaço interno é separado do externo, ou é atravessado por ele a fim de promover uma interpenetração espacial - é o atributo universal que está na base de toda a arquitetura contemporânea”. (idem, ibidem, p.8).

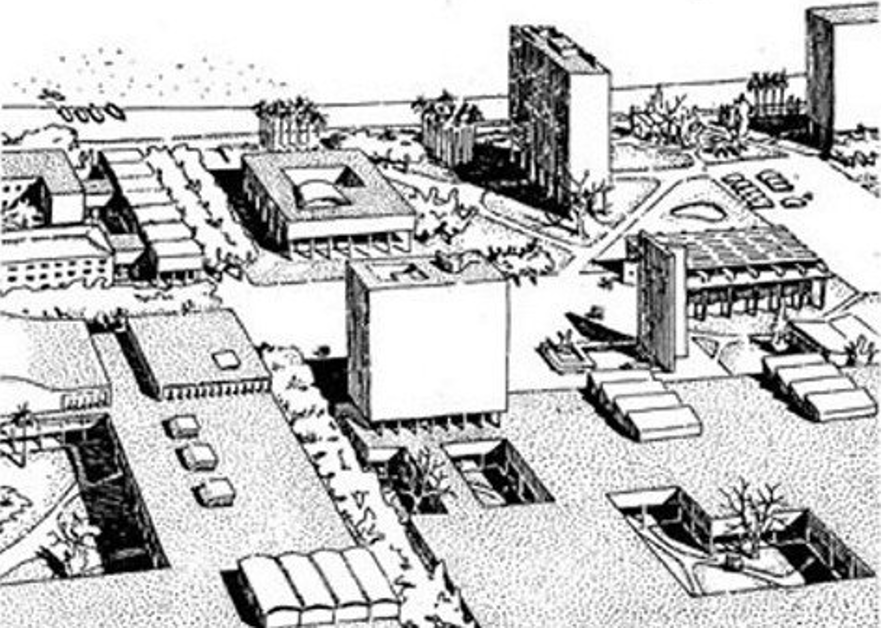

Na perspetiva de Giedion, a arquitetura moderna tem afinidades com esta arquitetura de origens remotas, porque neste tipo de arquitetura os volumes afetam o espaço da mesma maneira que uma parede dá forma a um espaço interior. A propósito do projeto do arquiteto Le Corbusier (1887-1965) para o centro cívico de Saint Dié (1945) (Figura 1), refere que os diferentes edifícios “são projetados e implantados de maneira tal que cada um cria e preenche a sua própria atmosfera espacial, ao mesmo tempo que mantém uma relação íntima com o todo”. (idem, ibidem, p.17).

Plan Regulador de Chimbote, José Luis Sert y Paul Lester Wiener, Town Planning Associates - TPA, 1946 - 1948, La Forma Moderna en Latinoamérica. Acesso: http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/2013/06/plan-regulador-de-chimbote.html

Figura 1 Perspectiva del Centro Cívico de Saint Dié Le Corbusier, (1945)

Em síntese, para Giedion há três fases de desenvolvimento do espaço que correspondem a três conceções de espaço. “A primeira conceção espacial - o espaço se constituía enquanto tal pela interação de volumes. Essa fase compreendia a arquitetura do Egito, da Suméria e da Grécia. O espaço interno não era considerado.” (idem, ibidem, p.26). Podemos perceber esta interação se observarmos a arquitetura da Grécia antiga, onde a posição relativa dos edifícios cria encadeamentos espaciais relacionais. (Figura 2).

Mitologia e Civilização Grega. Acesso: http://mitologiaecivilizgrega.blogspot.com/2009/12/conheca-agora-de-atenas.html

Figura 2 Reconstrução da Ágora de Atenas baseada em vestígios arqueológicos

“A segunda conceção de espaço teve início em meados do período romano, quando o espaço interno, e com ele o problema da cobertura, passou a constituir o objetivo mais elevado da arquitetura.” (idem, ibidem, p.26). O Panteão romano marca o início desta fase, durante a qual o espaço interior, como espaço escavado, ganha destaque como o protagonista da arquitetura. (Figura 3).

“A terceira conceção do espaço constitui-se no início do século XX, quando a revolução ótica aboliu o ponto de vista único da perspetiva” e, desta forma, “as qualidades espaciais dos edifícios isolados podiam novamente ser apreciados, o que sugere certa afinidade com a primeira conceção do espaço.” (idem, ibidem, p.26), (Figura 4).

fotografia Madeira da Silva, T., 2015

Figura 4 Casa unifamiliar de Le Corbusier. Conjunto habitacional Weissenhof, Stuttgart, Alemanha

De forma diferente, a partir da obra seminal do arquiteto e crítico Bruno Zevi (1918-2000), “Saber Ver Arquitetura” (1977)5, o conceito de espaço é abordado no campo disciplinar da arquitetura associado ao conceito de tempo, através daquilo que o autor designou como a quarta dimensão da arquitetura. Para este autor, o espaço, em primeira instância, é o protagonista da arquitetura (Zevi, 1977):

“Todos aqueles que, ainda que fugazmente, refletiram sobre este tema, sabem que o caráter essencial da arquitetura, o que a distingue das outras atividades artísticas, está no fato de agir com um vocabulário tridimensional que inclui o homem.” (idem, ibidem, p.17).

Apesar disso, acrescenta o autor,

“(…), a realidade do objeto não se esgota nas três dimensões da perspetiva (…). Existe, pois, um outro elemento além das três dimensões tradicionais, e que é precisamente a deslocação sucessiva do ângulo visual. Foi assim designado o tempo, ‘quarta dimensão’” (idem, ibidem, p.21).

Na perspetiva do autor, esta quarta dimensão corresponde ao requisito das dimensões da arquitetura, uma vez que “(…) todas as obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas requerem o tempo da nossa caminhada, [ou seja] a quarta dimensão.” (idem, ibidem, p.22). No espaço arquitetónico, o homem “movendo-se no edifício, estudando-o de pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta dimensão, [isto é] dá ao espaço a sua realidade integral” (idem, ibidem, p.23) e nisto consistiria, a experiência espacial própria da arquitetura.

Apesar de Zevi convocar o homem na conceção do espaço arquitetónico, o homem é associado à componente física e espacial, e não temporal nem histórica dos lugares e do espaço. Dentro da mesma linha de pensamento, um dos pressupostos que estão na base das linhas traçadas por Manuel Tainha é a noção de que espaço e tempo têm uma ligação íntima e constante, não se podendo pensar um sem o outro. Diz-nos Tainha que

“(…) tal como o tempo não se percebe à margem dos acontecimentos, também o espaço não se percebe à margem dos objetos; (…) o tempo e o espaço são formas dadas aprioristicamente, constituindo como que o recetáculo onde as coisas se colocam, se situam, se movimentam. A separação entre espaço e objeto não tem sentido, como não tem sentido a separação entre tempo e evento.” (Tainha, 2000, p.67).

Por assim ser, o conceito abstrato de espaço ou espaço definido como um objeto arquitetónico isolado não faz sentido. O espaço só se compreende através do desenrolar dos acontecimentos que nele ocorrem e, por isso, na sua ligação ao tempo. O espaço é um espaço de vida, que envolve a vivência de quem usufrui e, neste sentido, ultrapassa o espaço cartesiano definido através de três dimensões.

Para além da ideia de tempo, como o tempo da nossa caminhada (associado ao espaço), trazida por Zevi para o domínio da arquitetura, devemos mencionar aqui a ideia de tempo cronológico e de tempo histórico igualmente considerados e sobretudo aceites no estudo da história da arquitetura. Neste sentido, o tempo cronológico é o tempo determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados, ou seja, é o tempo considerado como o intervalo de tempo em que os acontecimentos se desenrolam, decorrendo de um modo sequencial. Também o tempo histórico alude à época ou momento histórico em que a ação se desenrola (ou a obra arquitetónica foi criada ou construída) ou, por outras palavras, é o tempo que se centra numa escala de períodos, tendo, como unidades de medida os anos, as décadas ou os séculos.

Filosofia hermenêutica

3.1. Tempo narrativo

Uma vez que o nosso ponto de partida pressupõe as obras arquitetónicas e as cidades como formas de expressão do ser humano e, por isso, sujeitas à interpretação, o campo aberto pela hermenêutica trouxe -nos valiosos contributos teóricos para alargar os conceitos de espaço e tempo na leitura dos lugares. O conceito de tempo que aqui convocamos associa-se à temporalidade e à narrativa, ou seja, ao “tempo concretamente vivido, por oposição ao tempo como pura dimensão ou relação mensurável [e] é caracterizado pela finalidade da existência humana…” (Bleicher, 2002, p.366).

Assim, de modo diferente, em relação às abordagens mais comuns no campo da arquitetura, o que aqui convocamos é o tempo narrativo, ou seja, um tempo vivido ou sentido por quem o interpela. Na linha de Ricoeur, é um tempo humano, na medida em que se expressa segundo um modelo narrativo e é vivido através do desenrolar de uma ação (Ricoeur, 1991). Nesta medida, o conceito de tempo no estudo da relação das obras arquitetónicas e das cidades tem um duplo sentido: por um lado, considera que se altera m com o tempo; por outro, considera-os como o resultado de uma atividade exercida e pensada pelos homens e essa atividade inscreve -se na história. Também aqui, o tempo não é encarado somente como o tempo universal, cronológico (enquadrado cronologicamente pelo calendário), e o espaço não é encarado somente como o espaço geométrico “(…) é um tempo narrativo, isto é, um tempo vivido, experienciado, incorporando o presente do passado - a memória - e o presente do futuro - a atenção” (Ricoeur, 2003, p.11).

O carácter temporal, à luz deste ponto de vista, remete -nos para a hermenêutica de Gadamer, uma vez que, com a introdução da temporalidade na compreensão da obra arquitetónica, chegamos à teoria da consciência histórica, ou seja, à consciência de estar exposto à história e à sua ação. O conceito de condição histórica, trazido por Gadamer, desenvolve -se no campo filosófico na linha hermenêutica do filósofo Martin Heidegger (1889-1976) e é marcado pela consciência do enraizamento do ser humano no mundo onde o homem, dada a sua finitude, toma consciência de si mesmo a partir do presente, mas inserido numa tradição (Gadamer, 1998).

Também Giedion (2004), considera “o passado não como algo morto, mas sim como uma parte integral da existência” e daí referir que “o passado corrói o futuro.” (Giedion, 2004, p.13). Para Giedion, “a história não é estática, mas dinâmica. Cada geração descobre novos aspetos de uma obra de arte em todas as suas facetas.” (Giedion, 2004, p.32). E, neste sentido,

“A história não é um simples repositório de fatos imutáveis, mas um processo, um conjunto de posturas e interpretações vivas e mutáveis. Como tal, é parte da nossa natureza. Voltar-se para uma época passada não significa apenas examiná-la no sentido de encontrar um padrão que será o mesmo para todos os que a visitam.” (idem, ibidem, p.33).

Neste sentido, podemos dizer que

“O olhar retrospetivo transforma [o] seu objeto; todo o espetador, em qualquer período - em qualquer momento, de fato -, inevitavelmente transforma o passado de acordo com a sua própria natureza. Referências absolutas não existem nem para o historiador nem para o físico; ambos produzem descrições relativas a uma situação específica.” (idem, ibidem, p.33).

Do que foi dito anteriormente podemos incluir na leitura dos lugares a ideia de que um lugar comporta objetivações e significações e, por isso, quando abordamos um lugar como uma “espécie de instrumento lógico” (Ricoeur, 1991: 152), explicamo -lo, mas não o interpretamos. De uma forma sucinta, o que queremos acrescentar à leitura do lugar é ultrapassar a leitura habitual com um carácter descritivo a partir do seu lado formal e antes compreendê-lo a partir da sua singularidade, ou seja, incluindo a marca humana que qualquer lugar comporta e que se expressa nos significados que ao longo do tempo se vão acrescentado.

3.2. Narrativa e tripla mimesis

“O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal. (…) o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal.” (Ricoeur, 1983, p.15).

Retomando a analogia que Ricoeur convoca entre as obras literárias e a obras de arquitetura através dos conceitos de narrativa e intriga podemos compreender os lugares arquitetónicos de um modo diferente do que até agora tem dominado o campo disciplinar da arquitetura. De acordo com Ricoeur, “a arquitectura seria para o espaço o que o relato é para o tempo, quer dizer uma operação ‘configuradora’.” (Ricoeur, 2003, p.11). Partindo deste pressuposto, e dado que a narrativa organiza uma intriga que “(…) consiste, principalmente, na seleção e organização dos acontecimentos e das ações contadas, que fazem da fábula uma história ‘completa e inteira’ (…) com princípio meio e fim” (Ricoeur, 1991, p.25), podemos considerar que existe um “paralelismo entre o ato de construir, ou seja, edificar no espaço e o ato de narrar, colocar a trama no tempo.” (Ricoeur, 2003, p.11). Deste modo, para o entendimento de uma obra arquitetónica, a noção de intriga torna -se um dos aspetos relevantes, uma vez que esta pressupõe inteligibilidade e, portanto, remete-nos para a compreensão. Assim, refere Ricoeur,

“(…) direi que ela [a intriga] é a unidade inteligível que conjuga circunstâncias, finalidades, meios, iniciativas, consequências não desejadas. (…) é o ato de ‘tomar em conjunto’ - de conjugar - estes ingredientes da ação humana que, na experiência quotidiana, permanecem heterogéneos e discordantes.” (Ricoeur, 1991, p.26).

Em Tempo e Narrativa (1983), Paul Ricoeur aprofunda a sua conceção de interpretação através da tripla mimesis6 (mimesis I, II e III), constituindo esta um contributo metodológico para alargar o foco que pretendemos explorar no que se refere à leitura e interpretação do lugar arquitetónico. Neste sentido, transpomos a teoria da tripla mimesis para o campo da arquitetura de modo a introduzir um outro ponto de vista à leitura habitual dos lugares. De uma forma sucinta, a tripla mimesis apresenta -se, a partir de três instâncias, da seguinte forma: na mimesis I ou prefiguração (ideia de lugar), o mundo do texto (ou do lugar) não é resultado da imaginação delirante de um sujeito alienado, mas parte do mundo da ação no interior do qual vive o seu autor; na mimesis II ou configuração, a construção de um texto (ou de um lugar) procura configurar um mundo outro, distinto do mundo do autor; na mimesis III ou reconfiguração, o texto (ou o lugar) exerce sempre influência sobre o modo de o leitor (ou habitante) sentir, habitar ou sonhar o mundo (apropriação do lugar).

Assim, a mimesis I mostra que a representação da ação implica um enraizamento vivencial, ou seja, uma pré -compreensão do agir humano que une autor e usufruidor. No caso da narrativa literária ou das obras arquitetónicas, estas só fazem sentido para as pessoas porque lhes subjaz a ação humana que elas pretendem configurar.

E é por isso que o arquiteto Álvaro Siza (n. 1933) defende que tudo o que arquiteto concebe sofre a influência do que já viu e nada tem a ver com imitação nem com a invenção, mas antes com transformação a partir dos dados e das condições pré-existentes (Siza, 2000). Para Siza,

“Existe uma série de processos fundamentais dos quais, de qualquer modo, nem sequer temos conhecimento. Sucede, algumas vezes, fazerem-me notar um determinado aspeto de uma obra, que é absolutamente evidente, mas do qual eu não tinha consciência.” (Siza, 2000, p.139).

Siza dá-nos o exemplo do projeto da Escola Superior de Educação em Setúbal (1986-1994), que o próprio projetou perto do Santuário do Cabo Espichel, e que o próprio conhece muito bem (Figura 5).

Madeira da Silva, T., 2016 e 2018

Figura 5 Santuário do Cabo Espichel (1701-1770) (esquerda) e Escola Superior de Educação de Setúbal. Álvaro Siza (1986-1994) (direita)

Diz-nos Siza:

“Alguém notou a influência, muito evidente, do santuário na escola e repentinamente tomei consciência disso: era verdade em muitos aspetos, inclusive nas proporções. Trata-se de influências que se manifestam no subconsciente e que entram no projeto sem que nos apercebamos disso”. (Siza, 2000, p.139).

Desde modo, também reforça a ideia de que “existe uma bagagem de conhecimentos aos quais inevitavelmente recorremos, de modo que nada de quanto façamos é absolutamente novo” (Siza, 2000, p.139). Assim, o sentido dado ou estruturado pela visão preliminar e pela antecipação forma, para qualquer projeto, o horizonte a partir do qual qualquer coisa será compreendida.

De acordo com a conceção heideggeriana da pré -estrutura da compreensão, compreendemos uma obra ou situação não com a consciência vazia, temporariamente preenchida com a situação em causa, mas antes fazendo atuar uma intenção anterior à situação, um modo de ver já estabelecido; ou seja, algumas conceções prévias. Deste modo, “a compreensão implica sempre uma pré -compreensão que é, por sua vez, pré -figurada pela tradição determinada na qual vive o intérprete e que modela os seus preconceitos” (Gadamer, 2004, p.13). Daqui decorrem duas consequências que nos ampliam a consciência da nossa posição na leitura do lugar: uma diz -nos que não há compreensão sem preconceitos e outra que não há uma visão ou uma compreensão pura da história ou de uma obra do passado sem referência ao presente. Neste sentido, Tainha refere que

“A perceção dos eventos arquitetónicos é a coisa mais impura, mais contaminada deste mundo: além de todos os sentidos, nela participa todo o ‘lixo’ depositado nos arsenais da memória (ia a dizer da alma), e que é afinal o luxo das nossas vidas únicas e irrepetíveis” (Tainha, 2000, p.67).

Dito de outro modo, a história é vista e compreendida apenas e sempre através de uma consciência que se situa no presente. Mas, mais do que isto, o presente só é visto e compreendido através das intenções, modos de ver e preconceitos que o passado transmitiu. Colocada a questão nestes termos, podemos dizer que a situação do intérprete (habitante), é sempre caracterizada pela antecipação de sentidos, ou seja, pelo conjunto de preconceitos que o próprio traz consigo. De acordo com Gadamer, os preconceitos existem como um dado positivo e não como um fator a menosprezar na interpretação. Na sua perspetiva, o sentido atribuído à mimesis I é que na interpretação existe sempre uma pré-figuração, ou por outras palavras, ninguém interpreta uma obra sem preconceitos, uma vez que não se vive isolado nem desligado do passado, nem da situação histórica em que se encontra. Os preconceitos chegam -nos a partir da tradição, através da educação, da cultura e da sociedade onde cada um se insere.

A mimesis II corresponde à construção configuradora da ação (correspondente ao ato de projeto arquitetónico) e faz a mediação entre a mimesis I, a prefiguração ou ideia de lugar, e a mimesis III, a sua reconfiguração pela receção da obra arquitetónica. O sentido de configuração, expresso por Ricoeur, prende -se com o conceito de composição. Associamos aqui a leitura que Fernando Távora faz dos ingredientes com que se constrói um projeto de arquitetura. Para Távora, apesar da importância da circunstância, ou seja, da envolvente do lugar pré-existente na forma de organização do espaço, a organização de um projeto “não é por esta ‘fatalmente determinada’” (Távora, 1996, p.24), cabendo ao arquiteto uma grande liberdade de escolha de formas e por isso uma imensa diversidade de soluções (de construir uma intriga). Sabemos que para os mesmos sítios e com as mesmas condicionantes não se projeta nem se constrói da mesma maneira: nunca há dois projetos iguais para o mesmo sítio, porque para além dele (sítio) existem, como descreve Távora (no projeto da Casa de férias em Ofir, 1959),

“(…) uma infinidade de factores, de valor variável, é certo, mas todos, todos de considerar. (…) A família para quem a casa se destina tem a sua constituição e os seus gostos, as suas possibilidades económicas; o terreno tem a sua forma, a sua vegetação, a sua constituição (…); na construção devem ainda ser resolvidos mil e um pequenos (às vezes enormes) problemas de insolação, isolamento térmico e acústico, iluminação artificial, etc., etc.” (Távora, 1957, p.11).

Se o lugar, enquanto pré-existência, é um dos fatores a ter em conta na organização de qualquer espaço, este não é por si só determinante para o resultado final dessa mesma organização. A forma como se interpretam todos os fatores que envolvem um projeto e a situação do intérprete (neste caso, o arquiteto) são elementos a considerar na realização de qualquer lugar. Deste modo, a configuração de um lugar arquitetónico não é mais do que a construção de uma intriga. Para Ricoeur, a configuração da ação é uma construção ficcional, implicando o recurso à imaginação com o fim de configurar acontecimentos reais, tal como para a arquitetura. Na configuração, podemos dizer que a intriga (projeto) realiza a mediação entre acontecimentos desligados (fatores de valor variável) e o todo que constitui a história (a obra). Na mimesis II, ou seja, na configuração, o enredo permite transformar os vários incidentes numa história e a narrativa é considerada mediadora, na medida em que une os diversos acontecimentos, ou incidentes da história, sob a forma de uma totalidade temporal.

A mimesis III reflete, nas palavras de Gadamer, o regresso ao mundo da vida e da experiência temporal, correspondendo deste modo ao que Gadamer designa por aplicação. Nesta operação são intersectados dois mundos: o mundo configurado no texto (ou na obra arquitetónica) e o mundo do leitor (ou do usufruidor). Em mimesis III, Ricoeur trata o poder reconfigurador da narrativa, ou seja, o poder que a narrativa exerce sobre o leitor ou intérprete e o mundo real em que este se insere. Deste modo, é somente no confronto do mundo do texto (ou do lugar) com o mundo do leitor (ou do usufruidor) que a obra literária (ou o lugar arquitetónico) adquire uma significação no sentido pleno do termo.

Daí que Manuel Tainha (2000) defenda que o lugar arquitetónico não é uma pura imagem, mas um espaço reconhecido pela atividade sensível de cada homem, através da sua memória conformada pela própria experiência de vida. Por esta razão, não podemos isolar as obras arquitetónicas do seu contexto quer físico quer significativo e, neste sentido, somos levados à ideia de que cada pessoa identifica o lugar à sua maneira, dando-lhe um sentido que difere de utilizador para utilizador. Diz-nos Tainha: “o mar é mar. Ele é, porém, coisa bem diferente para o pescador, do que é para o biologista marítimo, para o navegador ou para o veraneante de banhos” (Tainha, 2000, p.54). Por outras palavras,

“O mesmo mar é uma coisa para aqueles que de um modo ou de outro têm com ele uma relação ativa, sensível, nem sempre isenta de perigo e de tragédia; e é outra para todo aquele que com o mar mantém uma relação compassiva e distante, seja de pesquisa, de observação ou de pura contemplação.” (Tainha, 2000, p.54).

Visto desta forma, o conhecimento não é algo que se possui, mas algo em que participamos e algo em que nos situamos, e por isso, como refere Távora, os lugares resultam da “participação de todos os homens, em graus diferentes de intensidade e até de responsabilidade, mas, de qualquer modo, obra de que nenhum homem pode eximir-se” (Távora, 1996, p.19). Deste modo, Távora fala-nos até de uma participação horizontal e de uma participação vertical: “(…) uma participação a que chamaremos horizontal, que se realiza entre homens de uma mesma época, uma outra a que chamaremos vertical que se realiza entre homens de épocas diferentes”. (Távora, 1996, p.21).

Neste sentido, de acordo com Távora, há fatores condicionantes da organização do espaço que nela estão implícitos e, ao mesmo tempo, essa organização irá adquirir um papel condicionante. Diz-nos Távora: “uma cidade ou uma casa realizam-se segundo condições pré-existentes, mas criam, uma vez realizadas, condições de existência para os homens que as vivem” (Távora, 1996, p.19). E continua

“Quando a história da arte, por exemplo e tal como é geralmente ensinada, nos descreve formas sem as enquadrar na sua circunstância comete, a nosso ver, dois erros graves: em primeiro lugar deixa supor que as formas são livres e aparecem um pouco por acaso (a circunstância é tão fundamental para a definição da forma como a água é indispensável para a vida do peixe) e, em segundo lugar, porque não nos fornece elementos para a sua melhor compreensão, dá-nos apenas um conhecimento vago delas e não nos aproxima da sua verdadeira realidade” (Távora, 1996, pp.23-24).

O essencial na experiência de uma obra não é nem o conteúdo nem a forma, mas a coisa significada, totalmente mediada por uma imagem ou por uma forma; a obra é um mundo com a sua própria dinâmica, que inclui a experiência de quem a realizou e a experiência de quem a usufrui, num horizonte que inclui conjuntamente a obra, uma parte do significado que ela adquire ao longo da sua existência e a nossa situação presente.

Assim, superando o seu significado literal, qualquer lugar proporciona uma pluralidade de leituras que surgem na continuidade umas das outras, o que implica considerarmos o lugar arquitetónico uma obra aberta que, como refere o filósofo e perito em semiologia Umberto Eco (1932-2016), nasce da relação de fruição entre quem produz a obra e o fruidor (entre os diferentes intérpretes). Este conceito de obra aberta, tendo surgido a partir das experiências musicais do compositor italiano Luciano Berio (1925-2003), assenta “numa possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete, e apresentam -se portanto não como obras acabadas que pedem para ser revividas e compreendidas dentro de uma direção estrutural dada, mas como obras ‘abertas’, que serão levadas a cabo pelo intérprete no mesmo momento em que as frui esteticamente” (Eco, 1986, p.67).

Discussão

Tendo em conta o que foi exposto anteriormente, qualquer lugar, para além de ser de natureza métrica (ter altura, largura e profundidade), caracteriza -se igualmente pelo carácter de acontecimento que se define como “algo que ocorre, toma lugar, ou sucede, numa determinada região do espaço ao longo de um determinado período de tempo” (Branquinho, 2001, p.22), que lhe é inerente e que nos remete para a sua natureza mutável. A acrescentar a estas mudanças, as pessoas deslocam -se cada vez com maior rapidez, alterando assim a sua relação com os lugares e o sentido que lhes atribuem. Se existem nas cidades elementos de natureza particular (de permanência, segundo Rossi, 2001), onde são reconhecidas poucas mudanças, como é o caso dos monumentos, não quer dizer que o significado que têm para nós se mantenha ao longo do tempo. Nesta perspetiva, reconhecer a existência de uma estrutura e identidade é reconhecer uma parte do lugar, e não o lugar na sua total dimensão. Considerar o tempo de vida desses lugares (e consequentemente as suas alterações físicas), a variedade dos seus utilizadores e a frequência com que mudam de lugar, faz-nos reconhecer uma certa intertextualidade, reflexo da tensão gerada entre diferentes edifícios e elementos urbanos de configurações diferentes e de épocas diferentes.

Tendo em conta estas características (a mutabilidade e a intertextualidade), o estudo dos lugares arquitetónicos torna -se particularmente delicado, uma vez que, mesmo partindo do princípio de que a arquitetura trabalha com materiais inertes, a sua envolvente modifica -se certamente e o olhar que temos sobre eles também. Dado que a mutabilidade do lugar arquitetónico se refere ao facto de as relações que esse lugar estabelece com o mundo físico que o cerca não serem estáveis e permanentes, esta característica permite -nos perceber a razão pela qual, nas nossas cidades e nos edifícios que construímos, o que acontece é normalmente diferente daquilo que esperávamos e as expectativas que tínhamos acerca de um lugar mudam muitas vezes de um modo imprevisível. A partir da construção do edifício como elemento fundador, ao longo do tempo percebemos que aquilo que já foi não pode vir a ser e o lugar é deste modo uma entidade irreversível. Igualmente, o que acontece muitas vezes aos lugares está longe das expectativas do seu autor. O lugar arquitetónico, para além das suas características físicas, é igualmente as leituras que fazemos dele ao longo do tempo (sejam os autores, os seus habitantes, ou outros) (Tabela 1).

Tabela 1 Caracterização do lugar arquitetónico a partir dos contributos da arquitetura e da filosofia

| Contributos da Arquitetura ESPAÇO + TEMPO | Contributos da Filosofia TEMPO + INTÉRPRETES |

|---|---|

| MENSURÁVEL O lugar tem natureza métrica (tem altura, largura, e profundidade e é passível de ser medido.) | MUTAVEL O lugar como acontecimento é algo que acontece numa determinada região do espaço ao longo e um período de tempo. |

| OBJETIVÁVEL O lugar tem estrutura e trabalha com materiais inertes e por isso é passível de ser objetivável. | INTERTEXTUAL (o lugar e os elementos da envolvente alteram-se e os seus interpretes relacionam-se de diferentes maneiras ao longo do tempo gerando uma tensão entre os diferentes elementos e as diferentes configurações. |

| - | IRREVERSIVEL Aquilo que um lugar foi já não volta a ser porque se modifica e porque as leituras que se fazem dele trazem sempre as leituras passadas. |

| LEITURA ÚNICA O lugar é lido a partir das suas características formais e materiais (Descrição). | LEITURA PLURAL / ABERTURA O lugar é o resultado de inúmeras interpretações e apropriações de diferentes interpretes e usuários (Interpretação). |

| IDENTIDADE O lugar pode ser reconhecido pelas suas características físicas. | UNICIDADE /SINGULARIDADE Um lugar é único e nunca é passível de ser repetido. |

Neste sentido, os lugares e os significados que se constroem acerca deles são sempre o resultado de inúmeras interpretações anteriores à nossa, que, ao longo do tempo, enformam qualquer leitura que se possa fazer de um lugar e que incorporam o próprio lugar. Assim, o lugar é uma entidade em aberto que se deve ao facto de este, por um lado, estar exposto a quem o quiser habitar (existe perante qualquer lugar uma infinidade de modos de apropriação) e, por outro, ser um todo construído a partir de diferentes partes. Tendo um lugar várias partes com diferentes relevâncias, pode ser construído, observado e usado de várias maneiras, reconhecendo -se assim um campo ilimitado de leituras, usos e interpretações possíveis, tornando -se um todo individual e por isso singular e único. A singularidade e a unicidade do lugar resultam igualmente da relação do edifício com a envolvente, uma vez que está implícito o conceito de individualidade, ou seja, um lugar nunca é passível de ser repetido, porque se inscreve num determinado local de uma forma única e irrepetível. É devido à relação que estabelece com o mundo que o envolve que um lugar ganha individualidade e que, ao ser percecionado, pode ser compreendido segundo esta ou aquela perspetiva, mas nunca segundo todas as perspetivas ao mesmo tempo. Por outro lado, ao proporcionar diferentes respostas, estas estão orientadas segundo um estímulo definido pela própria obra. Cada intérprete dá uma resposta orientada pelas particularidades de cada lugar, uma vez que um lugar é sempre uma resposta a uma pergunta que já traz um sentido.

Conclusão

A partir dos contributos convocados dos dois campos disciplinares, arquitetura e filosofia, a leitura dos lugares arquitetónicos e consequentemente das cidades assenta em duas conclusões fundamentais. A primeira prende-se com o facto de que a leitura dos lugares deverá incluir uma conceção alargada de espaço e de tempo que abranja o papel dos seus intérpretes e, consequentemente, as diferentes leituras que dele se fazem. Uma vez que a interpretação tem a ver com o presente, ela não é rígida nem permanente; mas é o que significa para nós, numa determinada situação histórica. Neste sentido, ao tomar consciência do papel dos diferentes intérpretes que a leitura do lugar convoca, tomamos igualmente consciência do distanciamento entre a situação original (da génese do lugar) e a situação atual (do intérprete). Por isso, os lugares e as cidades são transmitidos pela tradição e, neste sentido, apreendidos de forma sempre diferente, porque são sempre compreendidos em função da situação histórica concreta daqueles que os usufruem.

A segunda conclusão refere-se à natureza dos lugares arquitetónicos. Partindo do conceito de narrativa e da analogia entre as obras literárias e os lugares convocada por Ricoeur, considerarmos que qualquer lugar é realizado como uma narrativa englobando, para além da componente objetiva, a componente significativa. Ao ser encarado como uma narrativa, percebemos que não se reduz a um conjunto de componentes materiais e construtivas, mas resulta de uma intenção de construir, de comunicar alguma coisa e de ser apropriado. Todos sabemos que os lugares mudam. Atualmente, reflexo de novas dinâmicas e da alteração do estilo de vida, os lugares crescem de forma contínua, mas incluem ruturas a nível formal e temporal; por outro lado, não têm limites facilmente reconhecíveis. Também se verifica que alteram os seus usos e a sua forma com grande rapidez, transformando -se deste modo noutros lugares: antigos castelos ou conventos são atualmente pousadas, antigos cafés são hoje instituições bancárias e edifícios históricos passaram a ser sedes de grandes empresas, os espaços vazios são substituídos por novas construções, ou ocupados de forma repentina.

Através dos contributos teóricos avançados a partir do cruzamento da área disciplinar da arquitetura e da filosofia hermenêutica anteriormente referidos e dos conceitos de espaço, tempo e narrativa a elas associados, podemos referir que o lugar engloba um conjunto de características pouco referenciadas no campo disciplinar da arquitetura. Apesar da sua natureza métrica, a sua dimensão varia consoante o ponto de vista dos seus intérpretes, o seu modo de ver, a época em que se encontram, a sua experiência e cultura. Por outro lado, os lugares tem como características o seu carácter relacional, porque qualquer lugar faz sempre parte de outros lugares - daí a intertextualidade que verificamos nas cidades e a singularidade que lhes atribuímos: um lugar é único e irrepetível porque se relaciona naquele sítio, daquela maneira (se não fosse assim seria outro lugar). Para além de serem únicos porque se relacionam de uma só maneira com o local onde se implantam, a singularidade advém -lhes igualmente do facto de serem um todo e, como tal, poderem ser lidos a partir das suas diferentes partes, mas nunca de todas ao mesmo tempo. De acordo com as mudanças que ocorrem em qualquer lugar, os lugares podem ser vistos como acontecimentos, ou seja, como algo que ocorre numa determinada região durante um período de tempo. Igualmente, os lugares só se completam se forem apropriados pelos seus intérpretes e utilizadores, sendo essa apropriação um campo de possibilidades aberto e ilimitado, constituindo-se como entidades em aberto. Os lugares e as cidades para além de nunca se darem como terminados, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista das interpretações que deles se possam fazer, comportam sempre uma carga de não objetividade que lhes dá um sentido e que permite que sejam apropriados de forma inédita.