Introdução

O artigo 1 analisa os efeitos sociais da realização das obras de instalação do Projeto Hidrelétrico El Quimbo (PHEQ) sobre um conjunto de comunidades camponesas dedicadas ao trabalho na terra e à pesca no rio Magdalena, numa região localizada nos vales interandinos do Alto Magdalena (Colômbia). A área foi inundada em 2015, tendo sido utilizadas diferentes ferramentas do governo por parte da empresa Emgesa 2 para lidar com as comunidades atingidas, tais como: a elaboração e utilização de cadastros censitários para identificação de possíveis afetados pelo empreendimento (2007, 2009, 2010); a distribuição de compensações seguindo diferentes categorias classificatórias propostas na licença ambiental (resolução 899 de 2009) concedida pelo Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT 2009); e o uso da violência física.

As famílias camponesas que vivem na região de Alto Magdalena se organizam por um calendário agrícola e pesqueiro em que a relação com a terra e o rio não está submetida, como uma mercadoria, à regra da sua livre compra e venda no mercado. Porém, entrando em choque com este tipo de relação, as compensações propostas na licença ambiental seguiram tipificações arbitrárias e simplificadoras para identificar quem seria atingido. Assim, dominou uma perspectiva patrimonialista das compensações (Vainer 2008), ao oferecer um número restrito de alternativas, sendo elas: a compra de terra em outro local; o pagamento de um valor aos donos de propriedades e posses;3 ou a restituição de uma soma indenizatória aos cadastrados como “não proprietários”.

Como se verá mais adiante, tais ações foram utilizadas pela empresa e pelo Estado para tentar mostrar que o projeto representaria um “progresso” para a região, invertendo o sentido de um direito legítimo dos camponeses (Lacerda 2021: 734 e 745). Por sinal, nos relatórios elaborados pela empresa, os atingidos eram definidos como “beneficiários” de “planos de restituição econômica”.

Por outro lado, as “medidas compensatórias” adotadas exigiram a complexa e questionável tarefa de traduzir e reduzir o valor social dos elementos naturais presentes no território (terra, rio, floresta, etc.) e das relações comunitárias a um valor a ser pago em dinheiro (Martinez-Alier e Roca Jusmet 2013: 285). Assim, grande parte dos atingidos pelo PHEQ foram desconsiderados ou forçados a se encaixar em uma das classificações propostas pela empresa para obter algum tipo de reparação. Contudo, em ambos os casos todos tiveram de aceitar compulsoriamente a perda de elementos insubstituíveis presentes em suas relações comunitárias, afetivas e territoriais.

Sobre a implementação da barragem, esta poderia ser resumida cronologicamente nos seguintes momentos: em 2007 teve início uma série de explorações na área feitas por engenheiros, assistentes e cientistas sociais da INGETEC (2008), empresa contratada pela Emgesa; como resultado deste trabalho, foram elaborados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o primeiro cadastro censitário que contabilizou proprietários, posseiros e residentes das terras que seriam alagadas; em setembro de 2008 foram declarados pelo Ministerio de Minas y Energia (MinMinas) 8250 hectares de terras de “utilidad pública” (resolução 321 de 2008), o que impediu qualquer investimento produtivo na área demarcada; em 2009 a Emgesa organizou e aplicou um segundo cadastramento que incluiu alguns residentes e pessoas cuja parte da renda derivava do uso da área a ser inundada; em maio de 2009 foi expedida a Licença Ambiental pelo MAVDT; em 2010, por meio de petições feitas por grupos de atingidos que comprovaram fazer parte de alguma das categorias usadas pelo MAVDT, mais alguns deles foram incluídos no cadastro da empresa; e entre 2011 e 2015 foram construídas as obras da hidrelétrica e distribuídas as compensações.

Neste último momento algumas famílias ainda conseguiram provar sua condição de posseiro, pescador ou trabalhador (o que lhes dava direito a algum tipo de ressarcimento), enquanto a maioria delas não obtiveram tal reconhecimento. Além disso, o avanço das obras foi criando novos atingidos que se materializavam no território.4 Em cifras atualizadas de junho de 2015,5 o número de atingidos variava entre 1920 compensações entregues pela empresa Emgesa e 28.000 pessoas reclamantes de algum tipo de reparação.

Portanto, o artigo tem como objetivo contribuir teoricamente para as discussões da antropologia econômica e da economia ecológica a partir do processo descrito acima. Como se verá adiante, as esferas de intercâmbio e significado construídas entre parentes, com a terra e com o rio são percebidas pelos camponeses 6 como relações de troca distribuídas em espaços institucionalizados nas comunidades. Esses espaços funcionam a partir de valores morais específicos (Bohannan e Dalton 1962), pelo que sua desestruturação, provocada pela construção da hidrelétrica, acabou por comprometer relações entre as famílias, o trabalho na terra (Woortman 1994), e sua relação com o rio (Martins-Costa 2013).

Tendo como eixo norteador a realização de projetos de infraestrutura, o artigo dialoga com a literatura sobre os impactos para as populações locais (Sigaud 1986; Martins-Costa 2013); efeitos de sua continuidade no tempo ( Mabel e Bartolomé 1992); implicações em termos de construção de novas identidades (Derrosso e Ichikawa 2014); aportes de trabalhos focados nos desastres e crimes ambientais (Rigotto 2018); formas de governança mediante estabelecimento de compensações (Lacerda 2021); paradigmas no seu licenciamento e instalação (Teixeira, Zhouri e Motta 2021); caráter estrutural deste tipo de projetos (Bartolomé 1992); além de textos acadêmicos que se debruçaram sobre o caso do PHEQ (Naranjo 2014; Gutiérrez 2018; Clavijo-Bernal 2021).

Sobre a estrutura do texto, este está organizado em seis partes. Primeiro, apresento a metodologia e como foi realizado o trabalho de campo. Segundo, faço uma breve descrição dos camponeses da região afetada pelo empreendimento. Terceiro, descrevo seis “situações-tipo” construídas a partir das classificações da licença ambiental e os efeitos sociais do projeto. Quarto, evidencio o seu caráter impositivo. Quinto, analiso as disputas entre a empresa e os atingidos pela sua inclusão/exclusão nos cadastros censitários. E sexto, exemplifico com as situações-tipo as alterações do projeto nas relações dos camponeses com a terra, o rio e entre suas comunidades.

Metodologia

O presente texto é fruto da realização de um trabalho etnográfico em que foi coletado material empírico baseado na vivência cotidiana e em entrevistas e conversas informais realizadas em diferentes momentos e lugares. Antes do alagamento realizei, em 2010, 2012 e 2013, cerca de 30 entrevistas distribuídas nas veredas (bairros rurais) de Veracruz, Rioloro, La Escalereta e San José de Belén (cf.figura 1). Em algumas delas conversei com filhos ou netos de camponeses que obtiveram terra pela reforma agrária feita pelo governo colombiano nas décadas de 1970 e 1980 e também com camponeses que tinham menos terra e/ou trabalhavam parte do ano em haciendas ou fincas (terra de menor tamanho) da região. Depois da inundação, em 2015, 2016 e 2019, fiquei por algumas semanas em um dos reassentamentos coletivos na casa de uma das famílias que tinha conhecido anteriormente, seguindo as trajetórias dos seus integrantes. Desde 2010, também conheci algumas famílias e integrantes da Asociación de Afectados por la Hidroelectrica El Quimbo (Asoquimbo).7

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental (INGETEC 2008).

Figura 1 Municípios, veredas e povoados da área de influência direta (AID) do PHEQ

A imersão e o trabalho com os atingidos me distanciaram dos funcionários da empresa, o que fez com que não fossem entrevistados. No caso da Emgesa, vali-me de informações oficiais desta ou publicadas pela imprensa ou em sites. Com o trabalho de campo na área, sistematizei as vivências e os diálogos que tinha naquelas casas e organizei analiticamente as informações, construindo de forma indutiva as seis situações-tipo e um gráfico que as exemplifica (cf.figura 2). Ademais, apoiei uma pesquisa de campo liderada pela Asoquimbo com pescadores e reassentados, entre 2019 e 2020. Nela, foram realizadas dez entrevistas. Em 2021, fiz com a associação um trabalho de cartografia social com um grupo de pescadores localizados abaixo da barragem no município de Hobo.

Por fim, ao longo destes anos falei com proprietários e posseiros que aceitaram as compensações desde 2011, pescadores excluídos dos cadastros e reassentados que, ao confrontarem a empresa, resistiram por uns anos a receber a compensação. As informações foram complementadas com reportagens, documentos estatais, peças judiciais, e o arquivo 4090 do projeto constante na Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) do MAVDT, o qual contém centenas de cartas de camponeses, petições e estudos realizados pela Asoquimbo, além de relatórios e comunicados feitos pela Emgesa.

Os camponeses do Alto Magdalena

Os camponeses atingidos moravam em pequenos povoados, em núcleos dispersos ou nas beiras do Magdalena que administrativamente pertenciam às veredas. Algumas famílias moravam há várias gerações na região e contavam com uma divisão interna de tarefas conforme o gênero e a idade, bem como espaços de autonomia (Heredia 1979) constitutivos de um ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico (Fortes 2011 [1958]) conformado por esferas de intercâmbio nas suas comunidades (Bohannan e Dalton 1962).

Como em outras sociedades camponesas, a terra como propriedade privada convivia com outras formas de apropriação e administração (Bohannan 1967), adquirindo significados específicos para as diferentes comunidades (Bartolomé 1992).

A região foi contemplada com iniciativas de reforma agrária nas décadas de 1970 e 1980, quando algumas grandes propriedades foram divididas e distribuídas entre camponeses sem terra. Os camponeses de Escalereta, povoado fundado em 1973 por 21 sócios beneficiados pela distribuição das terras (470 hectares), chegou a ter 91 núcleos familiares em 2010. Entretanto, outras comunidades, como a de San José de Belén, contavam com posses localizadas nas margens das haciendas, e muitos de seus integrantes vendiam sua força de trabalho nelas.

No caso da administração da terra, esta guardava algumas semelhanças com outras realidades camponesas, pois na prática a terra era “transmitida” a partir de uma série de vínculos baseados em intercâmbios de produtos, trabalhos e ajudas geracionais dentro das famílias e comunidades.

Já a utilização da terra se dava pelo cultivo de um solar (lote atrás das casas) e/ou de uma manga (extensão de terra maior), em que seus integrantes podiam cultivar milho e feijão, produzir cana para rapadura e em alguns plantar pés de cacau. Dependendo da terra disponível, os camponeses vinculavam-se através de diferentes graus de dependência, formas de trabalho e hierarquias nas terras dos patrones, sendo estas cultivadas com arroz, cacau, tabaco, pecuária e produção de peixe em lagoas artificiais.

Entre aqueles que não possuíam terra, alguns podiam ter sua casa construída na manga de um familiar e trabalhar nela dividindo entre parentes os ganhos de um cultivo de ciclo curto, como milho e feijão. Também podiam trabalhar em certos momentos do ano para os patrones como jornaleros (diaristas que ganham salário por dia de trabalho) ou contratistas (ganho por tarefa). Outros ainda podiam morar e plantar na terra do patrón com sua esposa e filhos, sob a figura do partijero, quando o ganho de um cultivo é dividido com o dono da terra, ou como mayordomo, quando o patrón paga um valor mensal à família pelo trabalho.

Por fim, outro grupo de camponeses estava localizado nas beiras do rio Magdalena. Dedicando-se principalmente à pesca, geralmente moravam em ranchos (um tipo de barraca feita de plásticos e palma), deslocando-se conforme os movimentos do rio ao longo dos meses e anos, e plantando na vazante banana e mandioca. Em geral, os camponeses da área tinham um profundo conhecimento do rio, dos peixes, animais silvestres, plantas e árvores medicinais, aprendendo cotidianamente e estruturando suas vidas coletivas (Bartolomé 1992: 21). Como um camponês pescador expressou em um trabalho realizado pela Asoquimbo no início de 2020,

“Eu sinto o rio como meu, é algo em que existe uma complementaridade, eu e o rio somos ele e eu, eu sinto que ele é parte da minha vida e que eu faço parte da vida do rio.” [Entrevista a um pescador, 2020, tradução minha]

O mesmo pode ser dito sobre a relação com a terra, caso deste agricultor que conheci neste mesmo ano:

“Ser camponês é viver no campo e ter com o que trabalhar, ter terra para trabalhar e que goste de trabalhar e produzir comida […]. Você semeia qualquer cultivo e você vai olhando e a mesma planta vai lhe ensinando.” [Entrevista a um reassentado, 2020, tradução minha]

Como se pode ver nestas e em outras falas que ouvi, tanto o rio como a terra estão integrados na vida cotidiana, sendo constitutivos das comunidades, incluindo seu processo de aprendizagem e construção de saberes. Como me ensinaram durante o trabalho de campo, desde o nascimento cada camponês vai tendo acesso a práticas que são transmitidas, reproduzidas e transformadas com a observação, o ensaio, e as condições sociais e ambientais do meio que os rodeia.

As situações-tipo

O rio Magdalena percorre o país de sul a norte, sendo a principal artéria fluvial da Colômbia, comunicando o interior dos vales andinos com o mar Caribe. Nos anos 80, entre 1981 e 1987, foi construído o primeiro grande projeto sobre suas águas com a Central Hidroeléctrica de Betania (CHB).8 Na década seguinte, a 35 quilômetros acima da cota altimétrica de Betania, uma empresa estatal solicitou a construção do PHEQ, mas foi considerada inviável pelo MAVDT em 1997. Logo após o processo de privatização da CHB no final dos anos 1990 e constituída a empresa privada Emgesa, foi realizada, em 2007, uma nova solicitação para a realização do projeto (Dussán Calderón 2017: 167).

A licença ambiental foi expedida em maio de 2009, sendo que para os potenciais atingidos, “a compensação será realizada de uma só vez quando comprovado o pertencimento a uma categoria”. Segundo o artigo 10.º do referido documento, para ser categorizado como “beneficiário” dos “planos de restituição econômica”, seria preciso estar incluído em uma das três categorias descritas abaixo (tradução e síntese minha):

“1) condição de proprietário ou posseiro de lotes localizados na ‘Área de Influência Direta’ (AID),9 estando agrupados em três tipos: (a) ‘grandes’, com mais de 50 hectares, sendo estes obrigados a vender a terra; (b) ‘médios’, que possuíam entre cinco e 50 hectares, os quais deveriam escolher entre o reassentamento com a mesma quantidade de terra em outro local ou vender consoante ao ‘manual de preços’;10 (c) ‘pequenos’ proprietários ou ‘posseiros’ de menos de cinco hectares, cuja compensação foi de cinco hectares de terra e uma casa ou seu pagamento em dinheiro;

2) condição de dependência da AID, grupo compreendido pelos ‘residentes não proprietários’ ou ‘não residentes com atividade econômica’, os quais foram obrigados a aceitar uma compensação monetária dependendo da ‘ficha censitária’ realizada pela Emgesa;

3) pertencimento ao mesmo ‘grupo familiar’, definido como o ‘conjunto de pessoas com laços de afinidade ou consanguinidade que compartilham a propriedade, a posse, ou a ocupação de uma propriedade com ou sem moradia’.”

Os efeitos sociais das classificações para as famílias camponesas foram condensados com informação do trabalho de campo em seis situações-tipo (cf.figura 2), tendo como base os pescadores localizados abaixo da barragem e uma das famílias extensas da vereda de San José de Belén.11 No caso desta última, menos de metade dos seus integrantes foram transferidos para um dos reassentamentos coletivos: dos “275 residentes que correspondem a 70 famílias” registrados no local em 2012, “31 famílias têm [tiveram] direito a compensação pelo projeto” (Arq. 4090, 23/07/2012: 15.462).

Deste modo, as situações-tipo são: (a) pessoas nascidas e criadas na região de abrangência do projeto que não comprovaram, com recibos ou documentos oficiais, que moraram naquele lugar cinco anos antes de a área ser declarada de “utilidade pública” em 2008; (b) trabalhadores categorizados como “não residentes com atividade econômica”; (c) atingidos que conseguiram comprovar com papéis sua condição de posseiro ou proprietário, acessando a terra e virando novos produtores agrícolas em outro local; (d) pessoas com terras em sucessão na família; (e) mulheres, filhos, parentes ou agregados12 incluídos em uma mesma compensação sobre a categoria de “grupo familiar” ou não cadastrados como atingidos por morarem fora da AID; por fim, com o avanço das obras, novas pessoas e famílias foram atingidas, conformando a sexta situação-tipo: (f) pescadores localizados fora da AID, e mayordomos e partijeros expulsos das áreas designadas para os “reassentamentos”.

De todo o modo, as situações-tipo resultam de uma imposição que não tomou em conta a diversidade de práticas e formas de viver e habitar empregues pelos camponeses da região, privilegiando, como em outras barragens construídas no mundo, a existência do “título de propriedade” para comprovar a condição de “beneficiários” da “restituição econômica” (Bartolomé 1992: 19).

A imposição do projeto hidrelétrico

Com o anúncio do projeto em 2007, as diversas manifestações contra sua realização juntaram em uma pauta comum “diferentes lados” dentro de uma sociedade atravessada por oposições prévias (Lacerda 2019). Uma reunião de interesses que se refletiu em bloqueios de estradas e das obras, dos quais participaram tanto patrones como os diferentes camponeses da região atingida. Porém, tais manifestações conjuntas foram se dissolvendo com o tempo, tanto pela negociação individualizada levada a cabo pela empresa, como pela violência exercida pelo Estado.

Em fevereiro de 2011,13 o presidente da república Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018) inaugurou o início das obras. Alguns meses depois, em julho de 2011, a Asoquimbo organizou com pescadores e outros grupos de atingidos uma ocupação no canteiro das obras que durou vários meses. Logo após a paralização de parte das obras e o fracasso das negociações que procuravam mostrar a inviabilidade do projeto, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2012, o governo autorizou a utilização do Escuadrón Movil Anti-Disturbios (ESMAD), expulsando os manifestantes violentamente do local. Frente ao uso excessivo da força, o presidente então declarou:

“Que fique claro que o Governo vai exercer o princípio da autoridade no lugar que o tenha que fazer. Não vamos deixar que uns poucos impeçam que o interesse geral predomine.”

Note-se que, apesar de a violência ser usada de modo indiscriminado pelos aparelhos repressores do Estado, é preciso legitimá-la a partir de uma narrativa totalizante. Como expõem Bartolomé (1992) e Gerhardt (2014: 68), menções supostamente inclusivas como esta (relativas ao “interesse público”) representam uma tentativa de impor e fazer valer interesses hegemônicos sobre a heterogeneidade que caracteriza as demandas das populações deslocadas por estes projetos.

Com o fechamento dos espaços de negociação, a falta de alternativas econômicas fez com que parte dos camponeses aceitassem ser contratados pela Emgesa na construção da barragem; outros ficaram trabalhando ou administrando parcelas de terra compradas pela empresa sob a figura dos “comodatos”; e os mayordomos e partijeros, embora tenham continuado resistindo a sair das terras de seus patrões, acabaram por ser expulsos pela polícia em novembro de 2013.

Durante todo o período de construção da hidrelétrica, diferentes ações e protestos continuaram a ser feitos: bloqueios de rodovias e impedimentos de ingressos aos funcionários da empresa nas veredas; expulsões de assistentes sociais da empresa; ocupações de terras compradas para reassentamentos; e ocupações de terras dentro da AID. Aos poucos a área foi sendo esvaziada, e em 30 de junho de 2015 a Emgesa começou a inundar a área sem avisar previamente às autoridades locais,14 terminando o alagamento em setembro de 2015.

Nesta altura, quem havia sido removido para outras terras, passou a receber uma mensalidade por “grupo familiar”. Além disso, a empresa utilizou-se do poder que detinha para compensar primeiro os grandes proprietários de terra, desarticulando e expulsando seus trabalhadores, e camponeses que incomodavam a execução das obras. Outro expediente adotado foi dilatar no tempo o cumprimento de obrigações acordadas para cansar e desestruturar a organização de grupos como os pescadores, os quais precisaram de sair da área para trabalhar e sobreviver em outras atividades. Já quando tais táticas não surtiam efeito, ou não eram aceitas as opções da empresa, fazia-se uso da violência para que o projeto avançasse.

As disputas pelas cifras e as afetações

Os cadastros censitários concretizaram as compensações de cada pessoa oficialmente reconhecida como atingida.15 Segundo a resposta da empresa a um requerimento da Controladoria Geral da República, o último cadastro oficial foi feito entre agosto de 2009 e janeiro de 2010, período em que o grupo de cientistas sociais contratados pela empresa se deslocou pela região para tomar informações dos proprietários, dos posseiros e da “população vulnerável em situação irregular”, isto é, sem títulos formais de propriedade ou posse. Entretanto, para o registro dos trabalhadores “não residentes” foram contatados os patrones e os “líderes” dos trabalhadores que subministraram uma informação enviesada sobre eles (Arq. 4090, 07/06/2012: 24657).

Este tipo de abordagem na confecção dos registros fez com que integrantes das comunidades percebessem mais adiante que haviam sido informados parcialmente sobre o que implicavam suas respostas. Isto porque o que era declarado para os pesquisadores estava relacionado com suas expectativas em relação ao projeto, evidenciando o que Rigotto (2018: 236) define como “injustiça cognitiva” ao “dificultar o acesso dos ameaçados pelo empreendimento ao conhecimento da integralidade dos seus riscos”. Assim, era comum que trabalhadores entrevistados dissessem ter “baixos salários”, pois pensavam que a empresa poderia tirar deles o pouco que tinham:

“No censo, esse dia estava o patrão aí e não nos informaram que o que se colocava aí era para a compensação. Então a maioria de nós colocou um salário baixinho. A maioria das mulheres dos mayordomos, do núcleo familiar, não ficou com nada, porque não explicaram para que era esse censo.” [Entrevista a um mayordomo, novembro de 2013, tradução minha]

Além de não informar a finalidade das perguntas feitas, não foram contatados nem contabilizados os pescadores e trabalhadores que não estavam nos momentos em que “os sociais” faziam os registros. Frente a essas deficiências a Contraloría Departamental del Huila (Concepto CDH, 23 de agosto de 2012) estimou que “os cadastros carecem da universalidade e eficácia requerida para adiantar com critérios técnicos a compensação e indenização à população”.

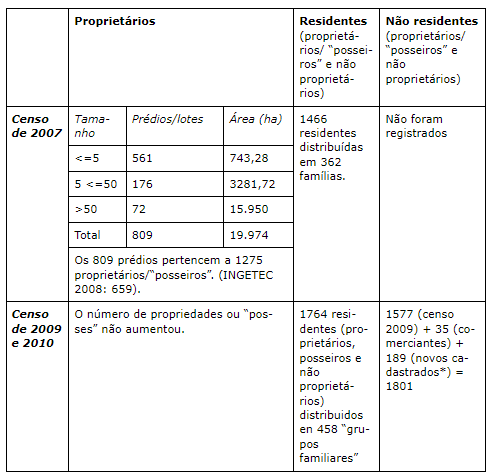

Muito antes disso, em 2007, a Emgesa havia identificado inicialmente 1466 pessoas “residentes” que corresponderiam a 362 “grupos familiares”. Essa cifra cresceu em um novo levantamento feito em 2009 para 1764 pessoas distribuídas em 458 “grupos familiares” (CDH 2012). Neste cadastro de 2009 foram ainda agregados os “não residentes” que, segundo a empresa, não moravam, mas tinham alguma relação de renda com a área, e chegaram ao número de 1801 pessoas (cf.tabela 1). Já as propriedades ou posses registradas em 2007 foram 1275, correspondendo a 809 lotes (INGETEC 2008). Contudo, este número acabaria sendo reduzido pelo uso da categoria “grupo familiar” e as sucessões que juntaram terras de casais e parentes, resultando em 707 lotes com direito a compensação (auto 2148 de 29/05/2015). Destas, 612 tinham menos de 50 hectares, o que lhes facultava escolher entre o reassentamento em outro local ou receber indenização. Porém, a cifra final de compensados com terra ficou em 151 “grupos familiares” (Dussán Calderón 2017: 82), sendo compensados em dinheiro os restantes 551.

Tabela 1 Cifras de "atingidos" cadastrados

* Incluídos de janeiro a setembro de 2010. Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos censos de 2007 e 2009, do Informe da Controladoria Geral da República sobre os censos (2012), do EIA (INGETEC 2008: 659-666) e da Escritura Pública n.° 1804 de 2010 (Notaria Primera de Garzón, Huila).

Embora os proprietários/posseiros pudessem “escolher” entre três possibilidades - reassentamento individual, coletivo ou pagamento em dinheiro -, a empresa os induzia a aceitar esta última alternativa em detrimento da licença ambiental que priorizava a adjudicação de terras em reassentamentos, sendo que frente à negativa de um grupo de camponeses em aceitar as opções oferecidas pela Emgesa, foram acionadas contra eles medidas de expropriação (Dussán Calderón 2017: 72).

Por outro lado, os residentes não proprietários (209 “grupos familiares”) foram igualados com a mesma compensação dos “não residentes” (1272 pessoas) (Emgesa-ICA 8 2013a: 13 e 14), oferecendo a ambos “planos de restituição econômica” que consistiam em: (1) seis meses de oficinas do Servicio Nacional de Aprendizaje 16 (SENA); (2) apoio de manutenção mensal de 518 mil pesos durante seis meses (cerca de 273 dólares em março 2010); e (3) pagamento, ao final do curso, de um “capital semente”, para realizarem um “projeto produtivo” cujo montante dependeria do valor registrado na “ficha censal”.17

Assim, os “residentes não proprietários” nascidos e criados na área lutaram por ser reconhecidos como “posseiros” para terem direito à terra com seu “grupo familiar”. Acompanhei uma dessas famílias que resistiu a aceitar a compensação em dinheiro e conseguiu comprovar, frente a instâncias judiciais em 2014, sua posse na área devido à construção de um banheiro externo à casa que estava conectado ao esgoto da vereda. Este “grupo familiar” escolheu fazer parte de um dos reassentamentos coletivos junto com integrantes da sua comunidade (situação-tipo c). No entanto, outras famílias dessa mesma comunidade não puderam comprovar sua condição e foram obrigadas a aceitar o dinheiro da empresa (situação-tipo a).

Frente às constantes reclamações e novos impactos (como o relacionado com pescadores a jusante da barragem), foram encaminhadas inúmeras cartas pedindo para que fossem incluídos novos atingidos. No entanto, o MAVDT declarou em setembro de 2012 que, “frente ao tema do cadastro, […] já está fechado e não vai ser objeto de abertura” (Arq. 4090, 26/09/2012: 20224). As denúncias continuaram e fizeram com que a Corte Constitucional obrigasse a empresa a reabrir o cadastro através da “Sentencia T-135” de 2013, alegando que “as afetações deste tipo de projetos são dinâmicas, pelo que podem surgir impactos não previstos pela licença ambiental” (Clavijo-Bernal 2021). A ordem, contudo, não foi atendida e o número oficial de afetados pelo empreendimento não aumentou.

A aplicação das compensações e o avanço do projeto

A forma como as pessoas foram categorizadas e as compensações distribuídas criaram violentamente “corpos homogêneos”, estabelecendo limites e fronteiras (Appadurai 2001[1996]: 142) que, além de reduzirem drasticamente as opções disponíveis, apagaram a diversidade das atividades do campesinato na região. Tanto o caráter excludente presente na elaboração do cadastro das pessoas como suas tentativas posteriores de alcançar algum tipo de reparação produziram diversas situações de conflitos e o surgimento de novas identidades, em que integrantes das comunidades tiveram de se adaptar forçosamente às classificações do projeto. Assim, visando mostrar a violência por detrás deste tipo de procedimentos, neste tópico serão analisadas as situações-tipo identificadas anteriormente.

O tempo para ser posseiro

O Código Civil colombiano (artigo 105.º) estima uma escala de direitos que protege melhor proprietários e posseiros em detrimento dos não proprietários. Assim, posseiros com terras localizadas na AID teriam os mesmos direitos que os “pequenos proprietários”. No entanto, seguindo a orientação patrimonialista de atingido (Vainer 2008), vários integrantes de “grupos familiares” nascidos e criados na região não conseguiram comprovar, através dos documentos exigidos pela empresa, o tempo de moradia prévia de cinco anos antes de setembro de 2008 (situação-tipo a).

A isso se soma outra característica da dinâmica familiar local. Entre os camponeses da região, os casais primeiro moram na casa dos sogros e têm filhos/as, para só então iniciarem a construção da casa na manga ou solar de um familiar. Portanto, a categoria de posseiro impôs um tempo (cinco anos) e quesitos espaciais (local de moradia) que não estavam presentes nem na linguagem local, nem na concepção nativa sobre o que seria um direito legítimo. Como resultado, o não reconhecimento da posse gerou constantes angústias entre as pessoas nascidas e criadas ali. Isto porque elas foram integradas na mesma categoria do que os “não residentes” (situação-tipo b) e obrigadas a aceitar uma indenização, e ainda, além de perder suas casas e seu lugar de trabalho, foram impedidas de fazer parte dos “reassentamentos coletivos” junto com os demais integrantes das suas comunidades.

“O grupo familiar” e a invisibilização das mulheres e dos filhos solteiros

A classificação de “grupo familiar” sujeitou mulheres e filhos solteiros ao homem da casa,18 uma vez que agrupou na compensação os diferentes trabalhos e atividades dos seus integrantes. De fato, em muitos casais tanto o homem quanto a mulher eram proprietários e administravam suas próprias terras (situação-tipo d). Porém, a classificação de “grupo familiar” juntou propriedades que na prática eram independentes. Com base nisso, foi oferecida, sem se fazer uma distinção intrafamiliar, uma compensação em dinheiro ou na forma de reassentamento por “grupo familiar” com propriedades ou posses. Igualmente, as famílias de “residentes não proprietários”, como mayordomos ou partijeros, ficaram em uma situação ainda mais crítica, pela negação da compensação em terra.

Além disso, o uso da classificação de “grupo familiar” gerou preocupação, brigas e disputas entre casais, parentes próximos (filhos, sobrinhos) e/ou agregados, pois quem não recebia compensação perdia parte da sua autonomia. Assim, filhos ficavam sem terras para trabalhar, agregados tinham de ir embora de casa “sem nada”, e as mulheres não tiveram suas atividades reconhecidas como algo a ser compensado ou indenizado.

Em contraposição a tal perspectiva, nas diversas experiências que tive em campo ficava evidente como as mulheres organizavam o espaço da casa, acordavam antes do amanhecer para realizar diversas tarefas domésticas, preparavam o café da manhã e o serviam à restante família, arrumavam a roupa, faziam o almoço e cuidavam dos filhos. Entre tantas outras funções, as mulheres cuidavam dos animais da casa, e geralmente se encarregavam do cultivo de um pequeno pedaço de terra, da família ou dado pelo patrão, com o que podiam adquirir alguma renda própria.

Igualmente, havia mães-solo, que junto com a criação de seus filhos realizavam atividades de jornaleo, como a retirada de ervas daninhas dos lotes de arroz ou tabaco. Também em cultivos como o cacau existia uma divisão sexual do trabalho: os homens se encarregavam de colher a mazorca das árvores com um facão e um carrinho de mão; já as mulheres debulhavam o cacau, visto que seriam “mais hábeis com as mãos”, fazendo também a comida para os trabalhadores. Contudo, elas foram totalmente desconsideradas nas suas atividades relacionadas com o cuidado familiar, a produção da terra e a reprodução social das atividades cotidianas (Boris 2014), colocando-as sob uma nova situação de exclusão, subordinação e invisibilidade (situação-tipo e).

Por outro lado, a classificação “grupo familiar” incluiu na compensação dos pais filhos que ficaram em desvantagem em relação aos seus irmãos que receberam suas próprias compensações:

“No núcleo familiar não estou recebendo nada, porque é praticamente da minha mãe, que é a que tem o título da casa, ela é a que recebe os cinco hectares. E quando minha mãe morrer, então automaticamente fica em sucessão, em mãos de 13 filhos. E assim […] todo esse tempo eu tenha trabalhado ganhando o que eu colha, e eu fique sem compensação, porque a terra é dividida igual para todos os irmãos.” [Jornalero, novembro de 2013, tradução nossa]

Como se pode notar, mães, filhas e filhos solteiros que moravam sob o mesmo teto ou na mesma terra sem títulos independentes, foram cadastrados na compensação do “grupo familiar”. Este tipo de classificação cadastral fez com que somente as mulheres viúvas ou mães-solo que eram posseiras ou proprietárias conseguissem uma compensação e trouxe preocupações para os filhos solteiros, uma vez que no momento em que a mãe morresse (cf. figura 2) a herança seria dividida entre os herdeiros. Como resultado, as irmãs e irmãos sujeitos a seus pais ou mães viúvas ficaram em desvantagem frente àqueles irmãos que receberam compensação independente.

A alteração da transmissão da terra

A categoria de transmissão não pode ser confundida com a categoria jurídica de “sucessão”, que está relacionada com a titulação de terra para os filhos quando os pais morrem. De fato, o termo transmissão se aproxima aqui do sentido proposto por Shanin (1983 [1971]: 58), que analisa questões que fogem da titulação formal. Assim, na região onde foi construída a hidrelétrica, a transmissão era resultado de um sistema de solidariedade parental onde o cuidado dos idosos por parte de filhos/as era um costume que criava entre as gerações um pacto moral e uma esfera de intercâmbio que permitia a reprodução social dos camponeses. Na medida em que os pais das famílias iam ficando mais velhos, eles eram ajudados em maior grau pelos membros de suas comunidades, seus filhos trabalhavam e as rendas da terra eram divididas.

Desse modo, existia um sistema de transmissão da terra (Shannin 1983 [1971]; Narotzky 2004: 167) baseado em trocas familiares: os idosos obtinham o que precisassem em sua vida cotidiana - cuidado diário, algum dinheiro e sua remesa (compra no mercado) semanal - enquanto os demais parentes que cuidavam deles tinham a garantia da sua casa na geração seguinte. Ao mesmo tempo, tradicionalmente os herdeiros tinham o direito de construir suas casas nas terras de seus pais. No momento em que os donos morriam, a herança era repartida entre os sucessores que moravam e trabalhavam na área, perdendo esse direito quem abandonava a região (situação-tipo d). Portanto, nas famílias não era uma regra a divisão em cartório das propriedades, sendo a distribuição geralmente feita por acordos verbais sustentados por relações de confiança mútua entre os herdeiros (Woortman 1994).

A Emgesa não considerou essas regras costumeiras, designando uma compensação única para propriedades em sucessão e que incluía irmãos e parentes em terras que não haviam sido divididas em cartório antes de setembro de 2008. Como resultado, criaram-se problemas com relação à escolha da compensação, dado que os herdeiros deviam informar à Emgesa sua decisão por terra ou dinheiro, o que interferiu nas hierarquias e autonomias das famílias. Em alguns casos esta situação atraiu herdeiros de fora que, conforme as regras comunitárias, não teriam direito à terra, criando disputas e brigas entre irmãos e entre pais e filhos devido à alteração das regras da transmissão.

Os pescadores: entre o desconhecimento e ser “não residentes”

A dinâmica dos pescadores atingidos se caracterizava pela movimentação e ocupação intermitente, encontrando-se espalhados em pequenos núcleos ao longo do rio, semeando em épocas do ano mandioca, banana e milho nas beiras e nas ilhas que se formavam na dinâmica sazonal do rio, conformando o que Martins-Costa (2013: 33-47) chamou de “agricultura da vazante”.

De acordo com algumas pessoas entrevistadas, no caso específico dos ciclos de produção de peixe estes eram divididos do seguinte modo: em fevereiro, março e abril era a melhor época para pescar (desova), enquanto em maio a quantidade de peixe diminuía, sendo junho, julho e agosto os tempos críticos (com pouco peixe), começando a se recuperar em setembro, outubro e novembro e caindo novamente em dezembro e janeiro.

Assim, enquanto alguns permaneciam morando nas beiras e nas ilhas do rio, outros viviam da pesca nas épocas de abundância e jornaleavam ou trabalhavam na extração artesanal de minério nos outros meses do ano. Ou seja, muitos pescadores não viviam na área durante todo o ano, fato que acabou por produzir uma nova exclusão entre aqueles que tinham na pesca sua principal atividade. Isto porque enquanto os que se encontravam na AID no momento da realização dos censos conseguiram ser contabilizados e classificados como “não residentes com atividade econômica”, os demais pescadores que moravam abaixo da barragem, ou que simplesmente não estavam na área no momento em que foram realizados os registros, ficaram de fora dos cadastros b.

Por outro lado, tanto aquelas pessoas cadastradas que não estavam de acordo com a compensação em dinheiro, quanto os pescadores excluídos delas manifestaram-se em repetidos momentos com protestos contra a construção da barragem. No entanto, as compensações dividiram os pescadores: dos 117 cadastrados pela empresa, 114 receberam uma indenização em 28 de fevereiro de 2013 (Emgesa-ICA 8 2013b); por outro lado, pescadores excluídos continuaram resistindo dentro de associações próprias (Gutiérrez 2018: 13) e realizaram novas manifestações,19 frente ao que receberam ameaças de morte 20 e em 2023 foram assassinados vários deles.21

Por fim, após o barramento do rio, a transformação nos fluxos de água fez com que a situação dos pescadores se tornasse crítica em matéria alimentar e de salubridade (Gutiérrez 2018: 8). Aqueles que estavam abaixo da barragem (situação-tipo f) viram diminuir a quantidade de peixe que comiam e vendiam, bem como a comida que cultivavam nas beiras e nas ilhas. “Mataram o rio”, me comentava um dos pescadores. De fato, atualmente o fluxo das suas águas está sujeito aos interesses da empresa que abre e fecha as comportas da barragem dependendo da produção de energia e das bolsas de valores.

Considerações finais

Como se pode notar, o caráter arbitrário por detrás do cadastramento, o jogo de poder envolvendo a distribuição ou não de medidas compensatórias e os efeitos concretos das obras de execução do PHEQ produziram consequências que foram além da queda da principal atividade econômica dos camponeses, muito disso devido à perda de práticas, relações e espaços de intercâmbio familiar e comunitário (Bohannan e Dalton 1962). Mesmo no caso de alguns grupos que obtiveram a mesma extensão ou mais terra do que tinham antes.

Não por acaso, por vários anos uma parte expressiva dos camponeses cadastrados rejeitou as compensações alegando que isso significaria “abandonar o que eles eram e desejavam para o futuro” (Naranjo 2014: 103). Por outro lado, ao menos antes da inundação, em junho de 2015, parte do movimento social sentia que as pessoas que aceitavam as compensações perdiam legitimidade para se opor à sua realização. Com efeito, consentir ser “compensado” remete à ideia, ainda que tácita, de que se estaria aceitando a fatalidade da obra, podendo implicar uma mudança de status entre quem se opunha à construção da hidrelétrica. Afinal, virar “beneficiário” da empresa significava se tornar um “atingido oficial”.

Ao mesmo tempo, a empresa deslegitimava e criminalizava quem lutava por uma compensação, alegando que eram “cidadãos aconselhados irregularmente por pessoas que querem obter benefícios se apresentando com documentos falsos” (jornal La Nación, 2014, apudClavijo-Bernal 2021: 83).

De todo o modo, vimos que o cadastro dos atingidos foi realizado sem que a população contabilizada fosse informada sobre as consequências de suas respostas, gerando uma “injustiça cognitiva” (Rigotto 2018). Seu número ficou inalterado desde 2010 do mesmo modo que a AID não foi mais modificada desde setembro de 2008. A isso se soma o fato de que, após o início das obras, os atingidos não se restringiram aos camponeses afetados pela área de inundação.

A aplicação das compensações alterou os referenciais espaciais e temporais das comunidades atingidas. O seu avanço gerou novos efeitos que nem a Emgesa, nem as agências estatais procuraram admitir ou mitigar, seguindo “um conjunto de pressupostos morais e ideológicos” (Bronz 2016: 444-445) que colocou por sobre os conflitos a representação dominante de que o que existiria seriam “beneficiários” do projeto. Contudo, embora alguns tenham conseguido se “adaptar” a categorizações que lhes foram impostas (Partridge e Brown 1983), havendo até mesmo alguns posseiros que conseguiram cinco hectares que se identificam hoje como “produtores bem-sucedidos”, os impactos do projeto permanecem e continuam produzindo seus efeitos no tempo (Bartolomé e Barabas 1984).

As situações-tipo demonstram a disputa dos camponeses por serem incluídos em categorias jurídico-administrativas como “proprietário”, “posseiro”, “grupo familiar” e morador ou trabalhador da AID. As compensações igualaram grupos que na prática tinham diferentes afetações (situações-tipo a e b) e mantiveram parcialmente as condições de produção e reprodução de outros (situação-tipo c). Grupos foram expropriados das suas condições de reprodução com a terra e o rio (situações-tipo a e f), enquanto o uso da classificação de “grupo familiar” juntou patrimônios e desconsiderou atividades de mulheres e filhas e filhos solteiros que ficaram sujeitos ao chefe de família, reforçando sua condição de subordinação (situação-tipo e). Assim, somente mulheres viúvas ou mães-solo com posse ou propriedade na AID conseguiram uma compensação. Por último, o congelamento de processos legais acirrou conflitos prévios, posto que herdeiros ou casais em processo de separação não puderam dividir a terra (situação-tipo d).

Por fim, a empresa impôs sobre a população atingida “mecanismos e práticas que direcionam ações, desejos e formas de viver” (Lacerda 2021: 732). As compensações e a execução física do projeto compartimentaram e distribuíram de uma nova forma os recursos forçando os “compensados” a se adaptar aos “planos de restituição econômica” e os “não compensados” a procurar estratégias para sobreviver e se reproduzir nas novas condições sociais e territoriais da região.