“A veces parece que la historia se acerca a su final. Para que no se cuenten más historias, algunos de nosotros aquí en la avena salvaje, en medio del maíz extraño, pensamos que sería mejor comenzar a contar otra historia, que tal vez la gente pueda continuar cuando la anterior haya terminado. Quizás.” Úrsula K. Le Guin

Explorar la imaginación del futuro, un porvenir distinto al impuesto, se reafirma como una necesidad colectiva, en la apuesta por superar tiempos y espacios marcados con adversidad, en particular para aquellas sobre quienes se acumulan violencias.1 Preguntar sobre el futuro es desear transformaciones, es la necesidad de ilusionarnos y comprender maneras de existir fuera de relaciones de dominio y propiedad; así como considerar otras comprensiones del tiempo, observarlo como contracción que recrea en un ahora los recuerdos que queremos vigentes en el porvenir (García Canal 2004).

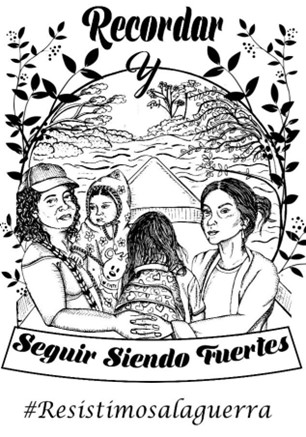

El aliento para imaginar se acoge en este escrito que recupera la capacidad de plantear políticas de vida desde posiciones de subordinación en el sistema moderno colonial de género (Lugones 2008), a partir de la experiencia afectiva (Ahmed 2015) de campesinas que habitan la frontera sur de Colombia límite con Ecuador, en los ríos San Miguel y Putumayo. En lo que se conoce como Bajo Putumayo se dialoga junto a dos organizaciones del Movimiento Popular de Mujeres por la Vida y el Territorio en Putumayo, Sucumbíos y Piamonte: la Asociación Campesina del Sur Occidente del Putumayo (Acsomayo) y la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en la cual las campesinas han conformado la organización Mi Nombre Es Mujer Perla Amazónica (Mempa).2 Conocer los afectos o emociones que atraviesan la vivencia de las campesinas que allí habitan ha implicado, metodológicamente, un enfoque cualitativo que privilegia su experiencia subjetiva. Escuchar atentamente sus relatos y las explicaciones propias a través de técnicas etnográficas: entrevistas, talleres y observación participante de algunos de sus espacios propios y reuniones colectivas entre junio y agosto del 2021; así como explorar la divulgación que, por medio de páginas de internet y redes sociales, hicieron estas organizaciones durante 2021 y 2022.

Estas reflexiones se tejen con quienes permanecen en el territorio, deciden mantenerse en el problema (Haraway 2019), imaginarse un porvenir donde quieren estar. Hablo con ellas sobre sus apuestas de vida y la manera como se relacionan con la experiencia afectiva (Ahmed 2015) que tienen en el Bajo Putumayo. Me interesa la creatividad desenvuelta al filo del orden impuesto y en el desinterés por reproducir la subordinación que abarca su cuerpo-territorio (Cabnal 2019). Delimito las narrativas de futuro como categoría teórico-epistemológica para conectar con la complejidad de sus comprensiones espaciales, que entienden como red de interdependencia (Linsalata 2020), y el tiempo, que conciben fuera de la idea evolutiva moderna, por lo cual sus proyectos de vida son señalados como anacrónicos (Dahbar 2019).

Ser campesina cocalera como un tránsito que desencadena un potencial creativo

Entrar en diálogo con narrativas de futuro de campesinas-defensoras territoriales en el Bajo Putumayo y la experiencia afectiva generada con su territorio conlleva considerar sus propuestas en defensa de la vida, así como sus búsquedas por generar economías distintas a la coca, que se ha impuesto en el Bajo Putumayo, y encontrar alternativas propias frente a la negligencia del Estado.

En la actualidad, la actividad cocalera para producción de cocaína dinamiza económicamente el Bajo Putumayo y genera posibilidades de subsistencia a muchas personas.3 No obstante, este trabajo de cultivo de coca es perseguido en Colombia. La relación de campesinos y campesinas cocaleras con el Estado está mediada, por una parte, por sus experiencias de violencia y confrontación con agentes militares, quienes forzan la erradicación de sus cultivos y estigmatizan su práctica de sobrevivencia, junto a la desconfianza ante promesas incumplidas por instituciones estatales, que se comprometen a buscar alternativas de sustitución a cultivos de uso ilícito.

En este contexto, nombrarse campesinos y campesinas cocaleras ha sido una determinación de algunas comunidades que trabajan la hoja de coca; es un tránsito entendible en la liminalidad (Turner 1988 [1969]) cuando se considera el potencial de las transiciones para inaugurar nuevos órdenes a partir de lugares antes no reconocidos en la clasificación social. En la perspectiva de Ciro (2020), campesinos - colonos - cultivadores de coca son quienes detonan el campesinado amazónico, se arraigan a partir de su trabajo cultivando, se resisten a ser estigmatizados como colonos cocaleros, aunque se saben parte de este tránsito como potencial creativo.

Sus pertenencias son un entremedio que pone en evidencia un movimiento extraño para lo que serían las identidades autorizadas. Lo digo por contradicciones que de entrada (y quizá en clave prejuiciosa) podrían implicar decir campesina-colona como quien siembra para cosechar y a la vez tumba monte para tener tierra dónde cultivar;4 o campesina-cocalera como quien trabaja sembrando alimento,5 principalmente coca, que si bien no consume la puede vender y transportar en el territorio donde está; o campesina-amazónica, quien trabaja la tierra para producir cosechas a comercializar, en la selva comprendida como lugar de preservación y autoabastecimiento indígena.

Esta historia de tránsitos e intentos de identificación, de lugares de enunciación, se entreteje con la materialidad del saber hacer y lugar que se habita; también con lo que se espera según las distribuciones de género tradicionales en el campo. Entre las familias campesinas que dependen de su fuerza de trabajo para sobrevivir, el trabajo de autosostenimiento y el reproductivo recaen sobre las mujeres (León de Leal y Deere 1980), considerados cuestión privada e infravalorados. En esta medida, representan una vulnerabilidad económica y social (Federici 2015) frente a los hombres y, por supuesto, frente a dinámicas capitalistas.

En el Bajo Putumayo el protagonismo de mujeres en tareas de cuidado de la naturaleza y resistencia contra la guerra, a través de la conformación de organizaciones específicas de mujeres autonombradas campesinas, traza una consciencia de su posición subordinada proponiendo visiones de vida, reflexionando sobre la implicación de economías y dinámicas extractivas y violentas impuestas a su territorio y hacia ellas mismas. Actualmente se manifiesta, por ejemplo, en el Movimiento Popular de Mujeres por la Vida y el Territorio en Putumayo, Sucumbíos y Piamonte quienes se convocan para concebir estrategias colectivas de protección corpo-territorial (Cabnal 2019) y es en ese saber que crean donde se alinea la categoría: narrativas de futuro.

Las narrativas de futuro como un tiempo contenido del todo por hacer

Lo narrativo aquí se comprende como el relato por medio del cual las personas organizamos y damos sentido a experiencias que constituyen nuestra identidad. Es la manera de volver sobre explicaciones que construimos sobre nosotras/es/os mismas, nuestro mundo y deseos (Andrews 2002). Permiten evidenciar la relación entre discursos, subjetividades, grupos y formaciones culturales de pertenencia (Jimeno 2016). Así es un ejercicio de significación, conciencia y creatividad vinculado con experiencias interiores, que se desarrolla en un marco social, es decir, en diálogo con otras personas.

Lo anterior se asocia con estudios de la memoria colectiva (Allier 2008; Assmann 2008), en tanto la memoria se cuenta y en esa narración un espejo refleja la estructura temporal de la vida, múltiples puentes trazados entre el pasado y el presente (Allier 2008) que permiten una pregunta diversificada sobre futuro colectivo. La memoria es un escenario de pugna por perspectivas de lo que se quiere mantener o transformar: más que un recuerdo, una estipulación (Assmann 2008) y una expresión de la multiplicidad de lo posible.

A raíz del debate durante los años 80 sobre el régimen de historicidad moderno y sus nociones de razón y progreso que planteaba un futuro en clave evolutiva,6 el interés se concentró en la contemporaneidad por reivindicación de lo plural y la necesidad de escuchar distintas voces que enunciaban memorias colectivas. El presentismo como otro régimen de historicidad fortalecido en tanto muere la idea socialista de futuro y que abarca un vacío entre la idea moderna de progreso y sensación presente de futuro incierto (Hartog 2007).

La tendencia a valorar catastróficamente el porvenir se ha ido consolidando y está siendo criticada pues devela impaciencia; una disposición a sustraernos de la responsabilidad y capacidad de agencia (Haraway 2019). Parece importante, entonces, preguntarse cómo concebir el tiempo de otras formas, qué otros marcos temporales son posibles y desde cuáles perspectivas podría resignificarse esta comprensión.

Al respecto, algunas reflexiones plantean abordar la noción hegemónica del tiempo. Retomo a Solana (2017), quien propone desnaturalizar el tiempo y reconocer la pluralidad temporal, el tiempo como una vivencia desorganizada, un campo de fuerzas múltiples, la densidad del ahora. En consonancia, Dahbar (2019: 134) comprende lo anacrónico como desafío del tiempo, otras figuraciones “en este tiempo sin pertenecer del todo a él”. Me suscribo a ellas en la idea del tiempo como campo en disputa, así como en contemplar otras maneras de comprender el tiempo para poder dar paso a visiones de mundo, experiencias y corporalidades otras.

Las visiones de vida que las campesinas del Bajo Putumayo plantean en su proyecto territorial a futuro, al ser entendidas en vinculación con experiencias emocionales que las suscitan, evidencian vivencias presentes o añoranzas del pasado. Hay narrativas asociadas con un anhelo de lo vivido y el enraizamiento, desarrolladas en la ancestralidad indígena o aprendizajes de trabajar la tierra. Mucho de lo que ellas plantean del futuro hace parte de lo que están viviendo en el presente pues sus colectividades se esfuerzan en construirlo y lo que buscan es que se amplíe y cristalice, desde la valoración social que de ellas se hace en tanto mujeres. Asimismo, hay nuevos significados, cosas por hacer que se renuevan y toman cauces creativos.

La entremezcla de tiempos conlleva hablar de la densidad del ahora (Solana 2017), del tiempo contenido del todo por hacer. La densidad del ahora reúne la coca como tradición ancestral, la desconfianza en el Estado como trasfondo de la acción de campesinas cocaleras, posibilidad de tránsito a otras economías. Permanecer en el territorio vincula el legado de lo que hay por proteger, la herencia ancestral por realizar en la siembra. El déjà vu de la guerra hace sentir un momento en el que nunca se ha querido estar, menos después de la tranquilidad que significó el acuerdo de paz en Colombia. Defender la vida como horizonte permanente.

Así, la materialidad colonial impuesta resulta en un vaivén. Aunque se esfuerza en posicionar una linealidad progresiva, no puede impedir la intermitencia de proyectos colectivos no inscritos en la modernidad. Anacronía (Dahbar 2019) que desafía violencias de lo evolutivo; resistencia que imagina nuevas versiones por la vida y lo común. Una reversión del tiempo para habilitar un lugar más habitable, para hacer de la experiencia afectiva en el territorio acciones de respons-habilidad (Haraway 1999, 2019) que permitan reciprocidad como interdependencia (Linsalata 2020).7

Fantasear fuera del orden colonial y patriarcal

Con la comprensión del tiempo se conecta el fantaseo, la imaginación, el disfrute y vinculación entre la comunidad emocional (Jimeno 2019; Peláez 2020) que posibilita la resistencia de personas valoradas anacrónicas.

La violencia que en el Bajo Putumayo viven las comunidades campesinas tiene matices según la experiencia corporizada. Para quienes se entienden y son entendidas como mujeres, estos procesos de imposición han implicado, por lo menos, una doble inferiorización: de raza y género (Lugones 2008), donde se desprende la acumulación de violencias sobre sus cuerpos. Es decir, una experiencia corpo-territorial (Cabnal 2019) específica, en la que se vinculan pluralidad de violencias acontecidas en sus comunidades y familias donde están afianzadas relaciones patriarcales. En esa experiencia corpo-territorial, las labores y escenarios que socialmente les han sido asignados posibilitan una comprensión particular de la interdependencia, el cuidado y lo común.

Desde esa comprensión específica y compartida se imaginan el cambio de lo que Pizano (2015: 13) llama cultura fracasada, basada en relaciones de dominación: “Quién sino nosotras podemos cambiar esta propuesta de vida construida por los hombres desde su vara del poder, la cual tiene a más de la mitad de la población sumida en la invisibilidad y sumisión”. La confusión del mundo en el que vivimos coloca la necesidad de seguir con el problema, de mantenernos en búsqueda de alternativas locales y cotidianas, superar el dominio de la naturaleza enfatizando la tarea común “de generar problemas, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores” (Haraway 2019: 19).

Con este sustento, entiendo las narrativas como una elaboración propia del mundo, de enunciación de un saber situado (Haraway 1995), corpo-territorial (Cabnal 2019), encarnado (Cruz 2020). Digo entonces narrativas de futuro, como categoría que permita entender que los saberes territoriales no solo tienen una dimensión espacial y relacional colocada en un lugar, sino que apuestan por una reversión de las formas temporales modernas que suponen linealidad evolutiva y homogeneidad en la experiencia del tiempo. La densidad del ahora (Solana 2017) explica la heterogeneidad de la sensación del tiempo, la multiplicidad y contraposición de fuerzas que suceden en un momento dado. La potencia de la anacronía (Dahbar 2019) es la posibilidad de un tiempo contenido del todo por hacer.

Lo andino amazónico como un nuevo antiguo lugar

La pregunta imaginativa para su porvenir comienza a responderse con la apuesta por seguir en el Bajo Putumayo. Las voces sumatorias en este anhelo traen a cuesta un mandato ancestral de cuidado de la selva, el agua y el aire, la preservación de un lugar en abundancia y salud. A su vez, hablan de posibilidades asociadas a esta tierra como materialidad vital para existir y medio para la práctica campesina que convierte en cosecha la semilla. Voces que insisten en renovar la comprensión de la frontera como baldío y se arraigan en seguir forjando organización y haciendo planes propios de vida para lo que han nombrado región Andino-Amazónica.

Las organizaciones campesinas de las defensoras territoriales se articulan en espacios de construcción de proyectos territoriales que de manera asentada trazan políticas de vida con un énfasis en la protección de lo común (Caffentiz y Federici 2019; Tzul Tzul 2019), trabajan por una recomprensión de la responsabilidad con el entorno y procuran hacer otras formas de economía de la coca en su territorio. En este sentido, contraponen la búsqueda de autonomías para el desarrollo de sus proyectos de vida, en relación cercana con la naturaleza a la que no comprenden solamente como medio de producción económica (Devine, Ojeda y Yie 2020; Seger 2020).

En un contexto de guerra y extractivismo,8 la oposición a un proyecto territorial ajeno se da en clave de sostener la vida y se traduce en la defensa del agua, suelos, vegetación y la existencia humana. Para Ramírez (2001), en la Amazonia occidental los movimientos sociales y políticos surgen de la sensación de exclusión, abandono estatal y, por supuesto, estigmatización de la actividad cocalera. El hecho de que sus comunidades y territorios sean subordinados se ha traducido en un anhelo de dignidad y justicia que moviliza a la colectividad, aun con los matices de por medio, convoca a un mutuo reconocimiento entre organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

En esa dinámica emocional de oposición a una perspectiva impuesta de afuera, la exigencia por la redistribución de la tierra, la generación de condiciones para la producción agrícola, la garantía de la vida o la protección de la Amazonia acarrea imaginarse un proyecto propio y posicionarse. La enunciación como campesinos/as cocaleras no entra en contradicción con pensar un territorio independiente de las lógicas de la economía de la coca, corre en paralelo, es un tránsito desde el que se resiste.

A partir de su organización colectiva y demandas políticas, se han construido saberes y propuestas a futuro. Ejemplo de ello es el PLADIA, un plan construido a partir de un diagnóstico rural participativo con una visión territorial a 2035. Allí se define la comprensión de lo andino-amazónico en razón de características biofísicas y ambientales, así como socioculturales y económicas, caracteriza problemáticas socioambientales de la región, reúne propuestas de economía sostenible para una vida digna en el campo (Meros 2017). Dicha comprensión de la región se alinea con la descripción de Zulma:

“Yo diría que la región andino-amazónica es una región con mucha diversidad cultural porque habitan pueblos indígenas, afros, campesinos, con diferentes luchas en sus territorios, en defensa territorial. Pero también, esta región es rica en todos los minerales, en toda la materia, materias no renovables, y que eso de alguna manera nos ha llevado también a la preocupación de tener que defender el territorio a costa de desplazamiento, de muertes de líderes, amenazas.” [Zulma, comunicación personal, 2021]

Lo andino-amazónico es un sentimiento y trayectoria de vida compartida, una región ideada fuera de los márgenes departamentales administrativamente en Colombia, un espacio dado por las migraciones campesinas, por la confluencia étnica múltiple, por la lucha territorial en protección del agua, la selva y las especies (Meros 2017), por la vinculación con los ríos, que bajan caudalosos por la montaña y se hacen anchos en la llanura, trazando ecosistemas que cobran un sentido más amplio que ellos mismos. Muchas veces las campesinas expusieron la centralidad del río, su preocupación por disfrutarlo y cuidarlo para conservar la Amazonia:

“Pues a mí me gusta el agua, porque nosotros nos venimos acá a bañarnos y también pues hay abundante agua, y el agua saludable, y entonces por eso me gusta a mí los ríos cuidarlos porque también hay que hacer eso, porque la verdad que nosotros como mujeres somos los que más pensamos en cuidar las cosas y queremos pues que estos ríos no mermen, estén así como está ahorita, está bien lleno y los niños se vienen aquí a una recreación, los adultos, los amigos y los vecinos, entonces pues por eso me gusta a mí porque yo he vivido mucho tiempo aquí, y entonces hay que también cuidar las cosas.” [Olivia Buesaquillo, comunicación personal, 2021]

El significado de lo andino-amazónico propuesto por la gente de varios territorios entre los que se incluye el Bajo Putumayo es un saber que se desenvuelve desde la vinculación al entorno, comprendiendo que somos en relación, nos constituimos al vincularnos, al convivir con/en el río, al querer cuidarlo para que otras puedan disfrutarlo. Un saber encarnado (Cruz 2020) que se coloca en conversación con otras formas de entender el territorio, que exige al Estado considerar lo que dicen las campesinas en tanto intelectuales locales (Ramírez 2001).

El futuro del amor como interdependencia en la episteme campesina

Fantasear un futuro distinto (Pizano 2015) es más probable desde quien no está cómoda en el lugar que le ha sido asignado. Subordinadas, otras inapropiables, seres intersticiales o en estado de liminalidad, que se convocan en comunidades emocionales (Jimeno 2019) a partir de las que plantean posturas contrahegemónicas (Peláez 2020), políticas de vida (Tzul Tzul 2019) por lo común (Caffentiz y Federici 2019), por la complicidad y el disfrute desde el que se conforman saberes encarnados (Cruz 2020).

Tanto para las mujeres de Acsomayo como para las de la zona de reserva campesina Perla Amazónica, la posibilidad de encontrarse en complicidad con otras es algo que relatan con alegría, como capacidad de transformación de una experiencia solitaria o de rivalidad entre ellas. Posicionan en sus organizaciones y comunidades la importancia y necesidad de considerar su vivencia particular, al enfatizar cómo se entrecruza la subordinación campesina en las dinámicas del capital global, con relaciones patriarcales en las que ellas están supeditadas. Lo recalcan para proponer salir de un destino supuestamente cerrado, desde reconocerse mutuamente y disfrutar, es decir, darle la vuelta a la experiencia emocional asignada de aislamiento, abnegación o sumisión. Se trata de facilitar continuidad y nuevas formas a la historia (Haraway 1999), imaginarse fuera de la opresión (Pizano 2015).

Las narrativas de futuro tienen materialidad en el territorio y en la encarnación de cada quien, surgen de la afectación que circula en el relacionamiento (Ahmed 2015), de la emoción como forma de conectarnos con el mundo. En algunos casos se muestran como contestación a una imposición, como reverso de lo no deseado para la propia vida, la comunidad, el territorio. No son solo eso, las narrativas de futuro embargan creación que surge en el goce de lo comunitario, que trae altos contenidos de placer, de contemplación, de vinculación revitalizante.

Conscientes del vínculo cuerpo-territorio-tierra y la subordinación que han vivido, las campesinas andino-amazónicas fundan sus visiones de futuro en la idea del amor como interdependencia. Tienen la comprensión sentida de la urgencia por proteger su entorno, en el marco de labores de reproducción de la vida, de las que están a cargo en el campo. Ver de cerca la contaminación del agua o presenciar la desaparición de plantas y animales les hace sensibles e impulsa a la acción.

El amor como trasfondo de sus apuestas de futuro, donde la interdependencia es el eje articulador. La conciencia de la afectación con lo que nos rodea, la capacidad de sentir la limitación o el fluir de otros seres con quienes nos relacionamos (Linsalata 2020). Esa conexión profunda que las campesinas amazónicas delimitan como amor, se desarrolla en el sentido del espacio y del tiempo. Es una preocupación práctica mantener limpia el agua, arborizar cerca de los ríos, ser cuidadoras del bosque. Hay un sentido de respons-habilidad (Haraway 2019) y una intención por salirse de la lógica de dominio (Pizano 2015). Lola fue quien hizo explícita la idea del amor como interdependencia:

“El amor con alegría, con cariño. Como estimar una persona, un niño, algo. Que se da como ese amor de ayudarlo. Da como, no sé, como esa alegría de saber que voy a hacer algo por ayudar a esa persona o, por ejemplo, no solamente una persona, están contaminando un río y uno sufre, le duele, pero uno se alegra cuando la gente se despierta y dice: mire vamos a hacer algo para que no sigan contaminando. Así, da como esa ilusión, como esos deseos de acompañamiento. Ahí yo creo que también sería tener amor por algo. [Lola Camayo, comunicación personal, 2021]

En la intención de cuidar a los seres junto a los que se existe, hay una dimensión estética. Al contemplar la belleza se disfruta del contacto con el entorno. La naturaleza es algo que se “sentipiensa” en el mundo campesino (Seger 2020), permite seguir imaginando fuera de las afectaciones de la violencia. Preguntar por un futuro territorial deseado trajo suspiros, relajación corporal, sonrisas y entusiasmo a las conversaciones que sostuvimos, reactivó recuerdos de infancia caracterizados por el sosiego. Al preguntarle a Magola quién le enseñó a cuidar la naturaleza, me aclaró que fue algo que aprendió conscientemente en la organización campesina, es decir, con la zona de reserva campesina. Sin embargo, también me explicó que ver la belleza y experimentar las sensaciones placenteras que eso genera es el principio del deseo de preservación.

Junto a esta faceta relacional, la idea del amor como interdependencia atraviesa el tiempo. Trae a cuenta la ancestralidad y hace presente el porvenir. La tierra es para las generaciones que siguen después de ellas, fue el legado de protección que a muchas les enseñaron sus familias, abuelas y abuelos: el amor para las nuevas generaciones. Hablan de preservar para sus hijos e hijas, para sus nietos, aunque también en su rol de mujeres voceras o líderes de organizaciones sociales, de una descendencia comunitaria territorial a quienes también orientan sus acciones:

“Dejar agua para nuestros niños, van renaciendo, porque al final yo no pienso en mí sino en los niños y en los demás, porque los vecinos también van y bañan, se siente como nueva usted, tiene una pereza y va y se tira al río y salió pa’ todo el año. Entonces de pronto por eso uno tiene como ese conocimiento, de pronto cuidarlo y para cuidar pues hay que sembrarle árboles porque los mismos hombres estamos talando las montañas, la selva, entonces puede ser que de aquí a mañana no pueda haber agua, como puede ser que sí. Porque nosotros no pensamos sino en el día de hoy, pienso hoy yo y ya, pero no pensamos en los demás, y lo bonito fuera que como decía mi padre, o decía mi madre, hay que cuidar porque ¿qué van a aprovechar ustedes? [Olivia, taller narrativas de futuro, 2021]

Responder por el futuro puede traer evasión, resignación o pesimismo, esa fue la sensación que tuve repetidas veces cuando iniciamos la conversación respecto a cómo se imaginaban o deseaban que fuera su territorio. A medida que llenaban de contenido la incertidumbre pesimista que saltaba como primera reacción, su relato se llenaba de verdes, de agua, animales, de libertad, tranquilidad y belleza, de nuevas infancias, de antepasados. Es la densidad del ahora (Solanas 2017), el tiempo contenido del todo por hacer:

“Porque si yo hablo de la montaña observo biodiversidad, observo animales, aves, mi trabajo que he realizado, eso es libertad y eso es tranquilidad y yo creo que eso es paz, y que no me suenen las bombas y nada de eso, ni los helicópteros ni los aviones de guerra, ni nada de eso, que cuando yo abra la ventana de mi casa pueda respirar libertad, tranquilidad, yo quisiera, si yo llegara a mi vejez, yo quisiera ver eso y qué bonito sería que eso yo pudiese dejárselo a mis hijos, a mis nietos y a todas las generaciones que vienen detrás de ellos, poder respirar libertad.” [Sandra, comunicación personal, 2021].

Reflexiones en germinación

La tierra es el tiempo: esta fue quizá la comprensión más importante que pude tener dialogando con campesinas amazónicas, así como con otras pensadoras territoriales de Abya Yala. La tierra es la preservación, la práctica, el deseo en el mundo campesino, la conjunción que le da secuencia a un lugar, lo que coloca ritmo a las ganas de existir. El tiempo es elemento, sustento, excusa para relacionarme con otras existencias del después, del ahora y del antes. Las campesinas defensoras del territorio quieren que sus hijos, hijas y demás descendencia puedan disfrutar de la vida en el campo, la misma que ellas luchan por poder vivir y que reaviva lo que sus antepasados les han transmitido sobre la libertad, la abundancia, el autoabastecimiento, la medicina natural, la tranquilidad y la contemplación de la belleza.

El tiempo es la secuencia de la tierra como ciclo vital, en la cual me permito seguir afectándome, emocionándome de unas u otras maneras con lo que nos rodeamos. En ese tiempo contenido se hace relacionamiento, territorialidad propia y campesina, el cual se encuentra en tensión con la imposición colonial capitalista que acentúa lo patriarcal. El tiempo no puede ser estático, si así fuera no sería tiempo. La territorialidad campesina se mueve, se pregunta y transforma. Habla de feminismo campesino o empieza a escuchar el saber encarnado en las feminizadas, la imaginación que vincula la justicia para no lidiar con la opresión.

Digo narrativas de futuro como categoría teórico-epistemológica para dialogar con saberes no hegemónicos. La comprensión del saber encarnado, la experiencia afectiva y la imaginación desde la densidad del ahora, elementos para poder disponernos a entender la visión compleja y profunda que tienen las defensoras territoriales sobre el mundo. El cuerpo-territorio-tierra propuesto por Cabnal (2019) para explicar desde dónde están “sentipensando” la red de sanadoras ancestrales. El cuerpo es la situación en la que me encuentro según la trayectoria vivida en razón a mi carnalidad. El territorio es una red de relacionamiento, no un espacio delimitado. La tierra es la vida.

Cuando empecé esta investigación me estaba preguntando por la esperanza. Suponía que en esa perspectiva había una contención de tiempo, esperar y avanzar, un juego, una tensión del momento posible, una intermitencia que siempre está buscando la ocasión para poder brillar. Después me ligué a las narrativas porque son una manera de abordar la propia explicación sobre nuestros acontecimientos, la significación dada a lo vivido, el sentido puesto a lo que nos pasa y el trazo de lo que escogemos recordar u olvidar, o quizá simplemente no decir. Esa escogencia se hace en razón a los afectos, a lo emocional como modo de percibir el mundo y decidir actuar en torno a éste, sucede como experiencia afectiva desde una encarnación particular. Se hace saber territorial al comunicar, disfrutar y colectivizar nuestros deseos de algo distinto, imaginarnos en relacionamientos fuera de la imposición.

También se trata de un asunto orgánico, del cuerpo-territorio-tierra, del cuidado de la interdependencia en una significación distinta a la que traza el capitalismo, con su mercado de intermediación, el patriarcado y sus formas de imposición violenta sobre cuerpos y territorios colonizados. El poder de lo vital tiene que ver con esa conexión mutua con otros elementos de la red de la vida con los que nos afectamos y nos protegemos. De allí la potencia de la enunciación como defensoras territoriales, en la disposición a la protección de una manera de relacionamiento que se quiere preservar y reavivar a través del tiempo, es decir, en vinculación con la tierra.

Esa intención de lo que está por hacer, de lo que aún no se ha podido realizar en medio de las prohibiciones y las dinámicas de despojo que se imponen por medio de la fuerza allí en el Bajo Putumayo, configura un tiempo condensado en el que se siguen trazando los propósitos a partir de permanecer pacientemente en el lugar legado o habilitado como medio de vida y subsistencia para proteger. La Amazonía es la materialidad que propicia la experiencia emocional del arraigo, el amor que expresan por este entorno y las sensaciones de libertad y bienestar que allí les suceden. De alguna manera sopesan la zozobra o incertidumbre que generan los actores armados y las economías extractivas que ellos respaldan.