Introducción: etnografiar el futuro de la gente del Pueblo de la Lluvia

Al llegar el siglo XXI a la antropología el futuro la alcanzó. Con la llegada del nuevo siglo, la noción de futuro ha adquirido relevancia de manera creciente en los estudios de antropología. La reflexión se ha dado al menos en tres sentidos: uno que se pregunta por el futuro de nuestra disciplina en un contexto donde la autonomía disciplinar y la exclusividad del método etnográfico se ha puesto a discusión (Augé 1998; Trejo y Olivos 2021); otro que da voz a las identidades del sujeto social contemporáneo donde aparecen nuevas subjetividades (De la Peña Martínez 2016; Fischer 2009) y donde, además, los animales y el medio ambiente son otredades fundamentales de la interacción social (Arizpe 2019; Escobar 2018; Kroker 2014); el tercero que problematiza el futuro como hecho cultural (Appadurai 2015), propuesta que inaugura una ola de reflexión en torno al reto epistemológico de hacer de esta dimensión temporal una forma, un hecho o un horizonte cultural y, por tanto, un nicho fértil de investigación etnográfica para la antropología.

Estos tres sentidos de futuro aparecen cuando desde la antropología nos preguntamos cómo se mantiene vigente la cultura Ñuu Savi en pleno siglo XXI.1 En un primer orden, acercarnos a este fenómeno nos obliga a idear recursos teóricos y metodológicos para conocer y dar cuenta de las diferentes trayectorias de acción que las personas del Pueblo de la Lluvia configuran para andar rumbo al tiempo por venir. El reto disciplinar se pone sobre la mesa: sí el futuro aún no sucede, es desconocido y no se puede examinar, ¿cómo lo vamos etnografíar? Un segundo orden atiende una identidad étnica presente de formas diversas en el mundo actual. Las personas que en el nuevo contexto mundial se autonombran como Ñuu Savi, mixtecos o gente del Pueblo de la Lluvia conforman un grupo de ascendencia indígena donde se hace manifiesta una identidad relacional y múltiple, y son parte de una cultura que, como afirma Lourdes Arizpe (2011: 71), no está conformada por objetos, sino por formas de relación en las que interviene la libre decisión de las personas de asumir, portar y practicar un comportamiento cultural. El tercer sentido de futuro se ocupa de cómo se confeccionan los horizontes venideros de la cultura mixteca, poniendo el ojo en mecanismos de la acción, que siguen los mixtecos oaxaqueños en la búsqueda de la prevalencia de su identidad indígena.

Este artículo pretende esbozar algunas reflexiones a partir de un trabajo etnográfico que inicia temporalmente en el 2017 y que se ha prolongado hasta el año 2023 con la visita a un poco más de una docena de comunidades ubicadas en la región mixteca del estado de Oaxaca, aproximación que me ha permitido identificar la construcción de futuros entre los mixtecos como una experiencia diferenciada, expresada en mecanismos de acción individual y colectiva que en el tiempo presente configuran horizontes venideros para su cultura Ñuu Savi. Se exponen dos casos como muestra; el sistema de cargos de San Juan Cahuayaxi y la fiesta patronal de Santiago Juxtlahuaca.

La temporalidad futura en la antropología

Se dice con frecuencia que debido a que todavía no sucede, el futuro es desconocido y no se puede examinar. Típicamente se ha pensado que el tiempo pertenece al monopolio de la filosofía, pero fue la sociología desde el siglo XX quien otorgó importancia al estudio del tiempo como hecho social.

Buscando la genealogía del descubrimiento del futuro, Hölscher nos previene en el hecho de que la capacidad de proyectarse en un futuro no es ninguna constante antropológica, ninguna facultad innata de la existencia humana en sí, sino una forma de pensar históricamente específica (2014: 10). Podemos entonces construirlo incluso sin estar totalmente conscientes de ello. En este orden de ideas, en la antropología, ya muy avanzado el siglo XX, emerge un campo de estudio que considera el futuro como una temporalidad posible de etnografiar dado que es un factor social, tal como lo considera Arjun Appadurai (2015: 377). Ese fue punto del arranque para la metodología propuesta por Rebeca Bryant y Daniel Knigth (2019) quienes invitan a centrar la investigación de los nuevos contextos etnográficos en el futuro, el cual entienden como un medio para comprender el presente y desde ahí contemplar el dinamismo temporal de nuestras acciones (2019: 16). En The Anthropology of the Future estos autores presentan seis orientaciones temporales por medio de las que se pueden diseñar acercamientos etnográficos cuyo eje analítico sea la temporalidad futura. Siguiendo las ideas de Theodore Schatzki (2010), consideran que la “orientación” presenta a las personas caminos y futuros por pretender, ayuda a obtener el control etnográfico sobre la relación entre el futuro y la acción, incluido el acto de imaginar el futuro (Bryant y Knight 2019: 17). Las orientaciones futuras o temporales que proponen son anticipación, expectativa, especulación, potencialidad, esperanza y destino; éstas representan diferentes profundidades de tiempo, son independientes unas de otras. Lo importante aquí es que representan herramientas teóricas que nos auxilian en la etnografía de los mixtecos sumando detalles valiosos en nuestra búsqueda para comprender lo cotidiano que entra en juego para diseñar el día después de mañana.

Esto nos lleva a entender el futuro como el espacio donde habitan las expectativas (Hölscher 2014: 11). Si el futuro puede imaginarse en el presente, desde una perspectiva temporal, preguntarse por la reproducción social es hacerlo por el pasado que configura el presente y las condiciones de futuro que desde este último se visualizan (Contreras Román 2022: 32). Estos elementos nos permiten a través de nuestro dispositivo metodológico explorar cuáles son las aspiraciones y expectativas de los mixtecos oaxaqueños en torno a la vigencia de su cultura ancestral, con la claridad que estos deseos y aspiraciones pueden ser el eje de trayectorias de acción diseñadas de manera consiente como mecanismos que orientan la acción en búsqueda de fines, o bien, parte de un inconsciente colectivo de pertenencia a una cultura, que vincula a los agentes sociales que la portan con acciones prácticas para la afirmación de su pertenencia étnica. La capacidad de aspiración puede entenderse como una capacidad social y colectiva con la que la gente puede cambiar sus destinos en contextos desfavorables. Así, las orientaciones futuras son formas de navegar en lo cotidiano, son horizontes de expectativas y visiones del porvenir, ha explicado el antropólogo Arjun Appadurai (2015: 379). Este autor sugiere construir una concepción del futuro a partir de la exploración de las interacciones entre la imaginación, la anticipación y la aspiración, ya que los tres elementos interactuando moldean la construcción de la temporalidad futura como una forma de diferencia entre las culturas.

La anticipación es mirar hacia delante, empujar hacia el futuro y preparar las bases para que algo suceda. Es también una forma colectiva de abordar la ansiedad y la incertidumbre y prevenir o alterar algo que amenaza el presente. En este tiempo de anticipación, el pasado se convierte en un recurso para reescribir el futuro en el presente. La expectativa, mientras tanto es lo esperado, el tener futuro, algo que está por hacerse. Bryant y Knigth la describen como una teleología conservadora que da grosor al presente a través de su dependencia del pasado. Despierta una sensación de cómo deberían ser las cosas dadas unas condiciones particulares. A nivel colectivo, la expectativa crea espacios de tiempo que son siempre una promesa. Se compara muchas veces con el horizonte, no empuja el presente al futuro si no que lo ancla al pasado, donde las cosas son de una forma específica (Bryant y Knigth 2019: 213-215).

La gente del Pueblo de la Lluvia: diversidad, movilidad y mundo relacional

Para etnografiar el futuro de la cultura Ñuu Savi son tres elementos que se deben considerar como parte de la identidad mixteca actual: la diversidad cultural, la movilidad humana y el mundo relacional que se genera. En el sur de México se localiza el estado de Oaxaca, territorio donde se asientan más de 15 grupos étnicos: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocoltecas, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, nahuas, popolocas, tlapanecos, triquis, zapotecos y zoques, así como población descendiente de los esclavos de origen africano que llegaron con los españoles en los tiempos de la conquista. En la antigüedad estos pueblos fueron constructores de ciudades, artífices de códices y de obras de arte. Su sociedad era compleja, con gobernantes que habitaban palacios y campesinos que labraban el campo y sostenían con su tributo la nobleza; de eso dan cuenta diversos investigadores como Paddock (1966), Caso (1996), Carmagnani (1988), Dahlgren (1990), Bartolomé (1999) y Cortés y Cervantes (2004).

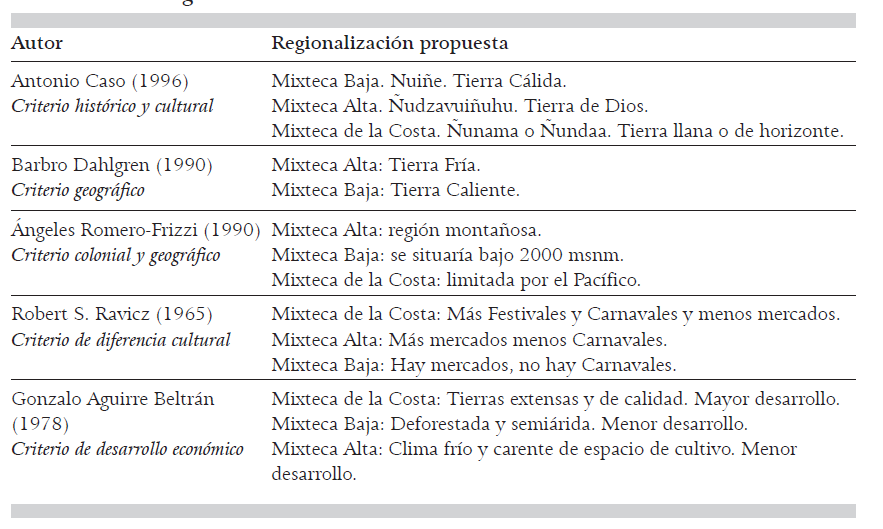

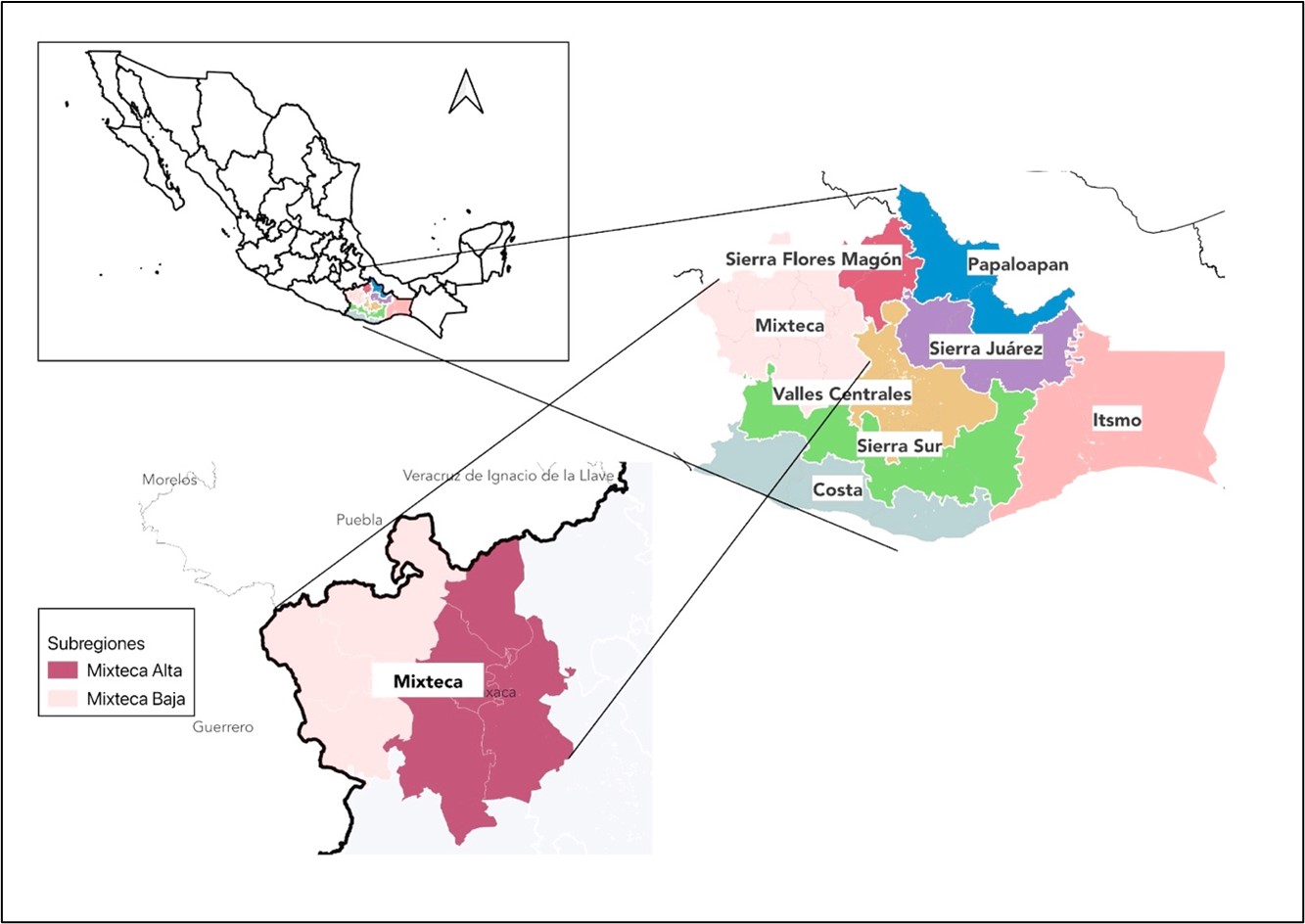

Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios en el país: 570, de los cuales 418 se rigen por sistemas de gobierno local indígena conocidos como sistemas normativos internos, que tienen en la asamblea comunitaria su máxima autoridad de representación.2 Alberga en su territorio un poco más de 11 mil comunidades que dan forma a ocho regiones geoeconómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Tuxtepec o Papaloapam y Valles Centrales. La región mixteca abarca siete distritos, 155 municipios y más de 2000 comunidades, cada una con particularidades culturales definidas principalmente por la subregionalización que indica que existe una Mixteca Alta, una Mixteca Baja y una Mixteca de la Costa. Establecer una única delimitación de la Mixteca de Oaxaca ha sido un objetivo tan sinuoso como su propia orografía (ver mapa 1). Diversos autores han propuesto diferencias en el tema de la regionalización mixteca de acuerdo con criterios históricos, culturales, geográficos o económicos (ver tabla 1). Si bien no existe un consenso entre los especialistas en el estudio de esta región para describir cómo es la cultura mixteca, lo que sí se sabe es que es multidiversa.

Fuente: Mapa realizado por Ángel Fernández con información de la Base de Estudios Regionales del Gobierno del Estado de Oaxaca (2013). El gobierno para fines administrativos reconoce dos subregiones mixtecas.

Mapa 1 Subregionalización de la Mixteca en Oaxaca, México.

Debido a que en sus lugares de origen no existe oferta suficiente para satisfacer necesidades como el trabajo o el estudio, los mixtecos salen a buscar oportunidades a otros lugares, como la capital del estado, la Ciudad de México, Puebla o Veracruz. De manera significativa también migran a la frontera norte del país y a diferentes ciudades en Estados Unidos. Este fenómeno documentado exhaustivamente trae aparejado una constante y permanente movilidad humana que inviste a la actual identidad mixteca de un carácter multisituado que,3 siguiendo las ideas de George Marcus, tiene que ver con la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo y espacio difuso, es decir, que no permanece centrado en una sola localidad (2001: 111). Dicho carácter condiciona las interacciones sociales, políticas, económicas y culturales de la región y, por consecuencia, imprime un sello particular en la construcción de este futuro étnico.

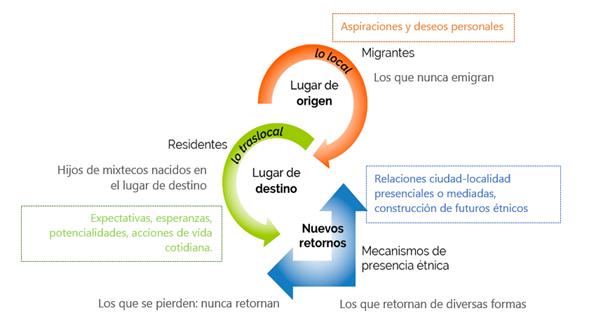

Como resultado de siete años de observación de las prácticas de vida cotidiana de los mixtecos de origen oaxaqueño radicados dentro o fuera de sus comunidades, ha sido posible distinguir este mundo relacional, mismo que se ilustra en la figura 1, en un modelo que he dado en llamar “mundo relacional de la movilidad mixteca” y que se estructura a partir de tres desplazamientos de los mixtecos y seis actores protagónicos en los mecanismos de acción que conforman la identidad mixteca actual. El primer desplazamiento es el que la gente de Pueblo de la Lluvia realiza cuando deja su lugar de origen, por ello está vinculado con los municipios expulsores de la Mixteca Oaxaqueña y con los motivos personales que cada sujeto tiene para dejar su localidad. Dado que salen de su comunidad, se conocen como población migrante. Este desplazamiento está ligado al lugar de origen y a la configuración de elementos locales de su identidad étnica. Se vincula también a las aspiraciones y deseos personales que cada individuo involucra en la decisión de salir de su comunidad.

El segundo desplazamiento se da cuando los mixtecos oaxaqueños llegan al lugar de destino que puede ser la capital oaxaqueña, la Ciudad de México y su zona metropolitana, otro estado del país o algún lugar en el extranjero. Lugares donde residen de manera temporal o permanente. En dicho lugar de destino estos mixtecos se conocen como población residente, categoría política con la que el Estado reconoce el hecho de que son personas radicadas en un lugar distinto al lugar dónde nacieron. En este desplazamiento se configura lo “traslocal”, que se refiere al hecho de la producción de localidades como una dimensión de la vida social, como una estructura de sentimiento, como mundos existenciales constituidos por asociaciones relativamente estables, historias relativamente conocidas y compartidas cuya existencia, como lo ha planteado Appadurai (1997), se debe a la movilidad humana estimulada por la crisis del Estado-nación. En ese sentido, el segundo desplazamiento de este modelo implica llegar a lugar de destino, es ahí donde los mixtecos arriban con la expectativa de lograr sus sueños, aspiraciones y deseos. Es donde tienen la esperanza de obtener lo que el lugar que los vio nacer no les ofrece; donde despliegan potencialidades personales e intentan seguir planes de acción para lograr los objetivos.

El tercer desplazamiento representa una movilidad latente entre los mixtecos radicados dentro y fuera de su región y es el resultado de las diversas relaciones presenciales o a distancia que los Ñuu Savi establecen con sus comunidades de origen. Este desplazamiento puede ser físico al volver a la comunidad de origen o auxiliado por la intermediación de asociaciones civiles o dispositivos tecnológicos, digitales o comunicativos a través de los que se generan relaciones de las que emergen diversos mecanismos de la acción que benefician la presencia Ñuu Savi. He dado en llamar “nuevos retornos” a estas relaciones múltiples, porque más que un regreso o vuelta al lugar que los vio nacer, son acciones de vida cotidiana que los Ñuu Savi establecen para seguir vinculados a su lugar de origen, a la cultura y tradiciones que los caracterizan.

Como se observa en la figura 1, en el mundo relacional de la movilidad mixteca cada desplazamiento tiene dos agentes-clave que participan en la reconfiguración de la identidad étnica del presente: el migrante y el que nunca sale de su lugar de origen, el mixteco radicado y el que nace en el lugar de destino, el que retorna a la comunidad por medio de diferentes relaciones y el que nunca lo hace. Estos seis agentes configuran la construcción de la actual identidad mixteca y contribuyen al diseño de mecanismos que hacen posible su presencia étnica en el mundo contemporáneo. Esta comunidad en su conjunto, por medio de diversas prácticas presentes en su hacer cotidiano, va materializando el futuro que han imaginado respecto a la cultura mixteca y que está ligado al deseo de preservación y revitalización de sus códigos identitarios. En seguida se exponen dos casos para ilustrar la construcción de futuros en comunidades de la región mixteca en Oaxaca.

San Juan Cahuayaxi: anticipación y certeza del mañana

El primer horizonte de construcción de futuros se origina en San Juan Cahuayaxi, donde la anticipación ha jugado un papel fundamental en la revitalización del sistema de cargos por el que se rige esta comunidad. La localidad de San Juan Cahuayaxi está situada en la Mixteca Alta en el Municipio de San Juan Mixtepec. El Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2021) estima que el 98% de su población es indígena y habla su lengua materna además del español. La vida social se rige por el sistema normativo local, donde el sistema de cargos sigue siendo el pilar de las interacciones en la comunidad. Es por ello que, para mantener sus derechos civiles, la gente originaria de esta localidad debe cumplir con los cargos que la asamblea comunitaria les asigne, asunto que los obliga a permanecer en su comunidad el tiempo que dure el cargo, mismo que ejercen sin goce de sueldo.

Cahuayaxi es una agencia pequeña, con grandes construcciones edificadas con material de concreto, con servicios públicos como drenaje, luz y agua potable. La gente que ahí radica se dedica al campo, a la albañilería, a las labores del hogar o al pequeño comercio. Debido a la falta de empleo esta localidad registra un alto índice de migración, principalmente a Santa María California en Estado Unidos, al Valle de San Quintín en Baja California y a Hermosillo, Sonora, em México. Aunque no existe un registro oficial de las personas que han emigrado, organizaciones de migrantes calculan que en Cahuayaxi radica sólo una cuarta o quinta parte de su población originaria, el resto vive fuera de la comunidad. Por ello, la vida en Cahuayaxi depende en buena medida de las relaciones que existen entre los ciudadanos que están fuera de la localidad y quienes viven en ella.

En tiempos recientes, algunas personas originarias de ese lugar y que radican en la Unión Americana perdieron sus tierras y sus derechos civiles por la imposibilidad de asistir a su comunidad para cumplir con los cargos que les asignó la asamblea. Al radicar fuera de su lugar de origen se enfrentaban a una disyuntiva: optar por abandonar sus trabajos y suspender de manera temporal la trayectoria escolar de sus hijos y presentarse a cumplir sus cargos, o bien quedarse en el lugar donde radican para mantener sus trabajos y dar continuidad a los estudios de sus hijos, asumiendo el riesgo latente de perder sus tierras y derechos ciudadanos por incumplir sus cargos comunales. Frente a esta situación, los cahuayenses radicados fuera de la región mixteca se organizaron para plantear a la asamblea comunitaria la necesidad de que la asignación de cargos se realizará, de manera anticipada, al menos dos años antes de entrar en funciones y no el mismo año como habitualmente se hacía. El principal objetivo de este ajuste al tradicional sistema de cargos es proporcionar a los interesados una ventana de tiempo para organizar el retorno temporal a Cahuayaxi; asunto que implica prepararse mental, emocional y sobre todo económicamente para cumplir sus cargos, reduciendo con ello el riesgo de perder sus trabajos y truncar los ciclos escolares de sus hijos en los lugares donde radican. La asamblea comunitaria lo discutió, la petición fue concedida y el cambio se implementó desde el año 2021.

La gente de Cahuayaxi considera que la asignación anticipada de cargos ha traído beneficios a la comunidad, es una planeación a futuro que conlleva una revitalización del sistema tradicional de organización local. Anticipar sus metas les permite trazar planes de acción individuales y colectivos sobre una plataforma de certidumbres como, por ejemplo, tramitar permisos temporales en sus empleos y en las escuelas de sus hijos, organizar el trabajo que realizarán en la comunidad durante el periodo que dure su cargo, prepararse económicamente para realizar el viaje desde la frontera norte de México o alguna ciudad de Estados Unidos hasta Cahuayaxi, ahorrar para financiar la estancia de ellos y su familia en la comunidad, debido a que durante el ejercicio del cargo no existe ingreso económico. Por otro lado, al asegurarse el retorno de los lugareños a su comunidad, el sistema de cargos local se ha revitalizado, factor que beneficia a la vigencia de las prácticas de organización comunal en las que se basa la cultura mixteca desde tiempos ancestrales.

La fiesta patronal de Santiago Apóstol: tradición e innovación hacia el futuro

El segundo caso se sitúa en Santiago Juxtlahuaca, municipio de la Mixteca Baja. En este lugar en julio de cada año se aprecia la vigencia de su cultura y tradiciones como un complejo fenómeno donde jóvenes, niños y adultos, oriundos del lugar y radicados dentro o fuera de este territorio, participan de la fiesta patronal en torno a Santiago Apóstol. En esta temporada se despliegan, por un lado, la disputa entre dos cofradías por la titularidad de la fiesta, además, el trabajo comunitario para realizar actividades a lo largo de una semana de festejos y el fervor de los jóvenes por ser parte de la danza de los diablos, la actividad con mayor participación de la población y en la cual se delinean de manera latente algunos horizontes del tiempo por venir de esta tradición.

Santiago Juxtlahuaca es la cabecera del municipio del mismo nombre, tiene una población de casi 35 mil habitantes, donde un poco más de la mitad se considera indígena (INEGI 2021). Las lenguas indígenas más habladas son triqui, mixteco y en menor medida el náhuatl. Es un municipio de índole comercial, ganadera y agrícola, en el que la mayoría de las personas se autonombra mixteco. En este lugar existe una disputa por la titularidad de la fiesta patronal entre la Cofradía del Centro y la Cofradía del Barrio de Santo Domingo, que de acuerdo Cándido Beristáin (2002: 129) data de 1960, situación que provoca diversas tensiones en la convivencia cotidiana de los pobladores, pero que también ha generado una especie de competencia por realizar la fiesta, apegándose a las prácticas existentes desde tiempos de la Colonia. La cofradía del barrio de Santo Domingo es la más antigua y la de mayor arraigo entre la población, mientras que la del Centro es una cofradía fundada por gente originaria de Juxtlahuaca, mayormente radicada fuera de la comunidad, con una condición política y económica favorable; entre los lugareños se conoce como la “cofradía de la gente bien”. Consideran que la fiesta patronal realizada por la cofradía del barrio es la que más apega a las tradiciones y cultura del lugar, mientras que la fiesta de la cofradía del Centro se percibe como “la fiesta de una familia rica que no respeta las tradiciones”, ya que desde que se fundó, ha modificado los trajes de la danza de los chareros, incursionando el uso de lentejuelas. En este contexto la fiesta tiene dos mayordomos; del barrio mixteco y del barrio mestizo.

La danza de los chareros y la danza de los diablos son elementos fundamentales en la fiesta patronal. La primera es una adaptación mixteca de la danza de moros y cristianos traída por los evangelizadores a México; la segunda es originaria de Santiago Juxtlahuaca, y data del siglo XVII. Es una representación del dios mixteco Cuaqusiqui u Once Venado, utilizada a manera de analogía por los evangelizadores en tiempos de la conquista para representar el triunfo del bien sobre el mal (Beristáin 2002: 193). De acuerdo con la tradición, los diablos solo aparecen en un momento de la danza de los chareros, sin embargo, en la actualidad, los días principales de la fiesta numerosos grupos de jóvenes y niños personificados de diablos se presentan en ambas cofradías a bailar. Además, participan de manera masiva en el desfile organizado por el gobierno municipal donde se reúnen conforme al “grupo de diablos” al que pertenecen: Diablos San Judas Tadeo, Tavayucos, A ver si puedes y Barrio Santa Cruz, por mencionar algunos.

La original danza de los diablos involucra a hombres entre 35 y 40 años, vestidos de manera elegante y con una máscara con rostro de diablo, que ejecutan una danza lenta para llevarse el alma del recién fallecido. En la actualidad, esta danza moviliza a cientos de jóvenes y niños de ambos sexos, vestidos con costosas chivarras y sofisticadas máscaras que representan al diablo, a personajes de cuentos míticos o a superhéroes de la industria cinematográfica. Bailan con más ánimo festivo que ceremonial y en su danza exponen sus elegantes trajes que se componen de máscara, botines, pañoletas terciadas sobre chamarras de piel o sacos y corbatas, chicote y pañuelo en las manos y chivarras o chaparreras de piel con pelambre de macho cabrío que hacen lucir al bailar doblando las rodillas al son de chilenas (Cortés 2022). “El desfile de diablos en julio es como una pasarela de modas, los jóvenes esperan ese día para ver qué modelos de máscaras y chivarras estarán en tendencia. Vivimos en la época de la innovación”, expresó en entrevista uno de los artesanos tradicionales que elaboran máscaras de diablo en este municipio.

La intensa apropiación de la danza de los diablos por parte de los jóvenes permite observar la forma en que las prácticas tradicionales se van revitalizando, entre otras cosas por un impulso a la productividad artística y artesanal de la gente que compone y ejecuta música, fabrica máscaras, confecciona chivarras y pañoletas. Por ejemplo, se puede apreciar el espíritu de innovación en las máscaras de modelos cada vez más sofisticados y realizadas con materiales costosos como la fibra de vidrio. Hay máscaras que alcanzan un costo de 30 mil pesos e incluso se cotizan en dólares debido a que muchos de los clientes son mixtecos radicados en Estados Unidos. En el caso de las chivarras, actualmente se elaboran con piel de cabrío que se exporta de Yugoslavia, debido a que, por el frío, en esa región los cabríos tienen el pelo largo. Y es que entre más largas las barbas de la chivarra más aumenta su precio, asunto relevante porque el día de la danza destaca el diablo con la máscara y la chivarra más cara. Actualmente en Juxtlahuaca existen al menos una treintena de maestros mascareros, número que va en ascenso por la existencia de talleres donde los jóvenes interesados están aprendiendo el oficio. Algunos aprenden por el interés de continuar con la tradición de elaborar su propia máscara y otros, porque debido a la demanda, ven en el oficio una atractiva fuente de ingresos a futuro.

Fuente: Archivo personal

Figura 3 Vestimenta de la danza de los diablos. Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Julio de 2022.

En definitiva, la fiesta patronal de Santiago Apóstol en Juxtlahuaca representa en términos de horizontes futuros un entramado complejo donde jóvenes y adultos son fuerzas de una tensión constante entre el pasado y el futuro, quienes en el tiempo presente mantienen viva una tradición con elementos que se reinventan conforme a las aspiraciones y deseos de quienes en ella participan, situación que otorga certeza a la permanencia de sus manifestaciones culturales en el mundo actual. Mixtecos y mestizos oriundos de Juxtlahuaca, independientemente del lugar donde radican, participan de sus costumbres y tradiciones. Algunos jóvenes han incursionado en la realización de máscaras, formando cuadrillas de danzantes, aprendiendo instrumentos musicales para formar bandas de música regional que amenizan sus fiestas, e innovando en el mundo empresarial con marcas de ropa que difunden los símbolos de su cultura, como son las máscaras de los diablos o el guajolote. Mercancía que incluso importan para los paisanos radicados fuera del país.

El futuro étnico, la cultura y la antropología

A manera de cierre es importante recordar que en este texto se aborda una dimensión de la cultura que está vinculada a su orientación al futuro, y que esto no significa desanclar la noción al tiempo pasado, pero si nos invita a diseñar marcos metodológicos y epistemológicos para acercarnos a los mecanismos mediante los cuales los seres humanos orientan sus aspiraciones y expectativas respecto al tiempo que está por llegar. Mediante la exposición de la construcción de horizontes futuros étnicos de dos comunidades de la región Ñuu Savi, se ha pretendido elaborar una aproximación a la forma en la que en este siglo XXI una identidad cultural como la mixteca se reconfigura y permanece.

Antes de la antropología del futuro, Marcello Carmagnani (1988) explicó a detalle cómo la reconstitución étnica en México es un proceso de larga duración, plurisecular, que reelabora constantemente los elementos prehispánicos a la luz de los elementos internos y de los elementos condicionantes de las sociedades indias, favoreciendo la consolidación y la expansión de la identidad étnica.

En esta forma, dice Carmagnani (1988: 13), el proceso de reconstitución permite a las sociedades indias reelaborar y proyectar al futuro un patrimonio étnico, desarrollar una nueva racionalidad, una nueva lógica, diferente a la prehispánica, pero no por ello menos india que la precedente.

Siglos más tarde, acercarnos a la configuración del futuro de las identidades étnicas permite afirmar que el mundo indígena está en movimiento, que es un conjunto de personas que quieren seguir siendo parte de su cultura indígena, en este caso la cultura Ñuu Savi. En esta elaboración participan personas que se autoadscriben como mixtecos porque ellos o los familiares que les antecedieron nacieron en alguna de las más de dos mil comunidades de la región mixteca. Se vinculan y trabajan desde su mundo relacional y desde el lugar donde radican, para anticipar mejores horizontes futuros en la práctica de su tradición. Implementan en lo individual y en lo colectivo acciones con las que reelaboran sus códigos identitarios; por ejemplo, revitalizando el sistema de cargos sobre plataformas de certidumbres o bien modificando sus expresiones culturales. No hay que pasar por alto que las formas de relación que emergen entre las ciudades o centros urbanos y las localidades de origen de quienes conforman estas urbes dan información importante del reconocimiento étnico de los mixtecos oaxaqueños en el cuál cimientan una presencia étnica con diversos horizontes de futuro en pleno siglo XXI.

Finalmente, es importante reconocer que la antropología tiene una deuda con la temporalidad futura, al tomar como objeto de conocimiento al hombre y su forma de hacer cultura, debe involucrar las tres dimensiones temporales: pasado, presente y futuro, replantear los marcos teóricos fundantes basados en el vínculo pasado-presente, e idear métodos de acercamiento a las identidades del mundo contemporáneo que están en constante movimiento y que en su presente impulsan, diseñan y/o provocan su tiempo venidero. A pesar de que existen críticas a la antropología de los futuros porque se dice que más bien es etnografía del tiempo presente, debemos seguir ideando acercamientos teóricos y metodológicos que identifiquen las diferentes formas de orientar nuestras acciones al tiempo después de mañana.