Introdução

No decurso normal de crescimento e desenvolvimento humano encontramos inúmeras transições desenvolvimentais, entre as quais a transição da infância para a adolescência e da adolescência para a idade adulta (Schumacher & Meleis, 1994). Em geral, a adolescência e a juventude são os períodos mais saudáveis do ser humano, com menores índices de morbimortalidade em relação a outros grupos etários (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2010). Quando a doença crónica acontece nesta faixa etária, os adolescentes experienciam uma jornada diferente, visto que a vivência das novas tarefas desenvolvimentais conflituam muitas vezes com o tumulto emocional que o diagnóstico acarreta (Papalia & Duskin, 2020). A prevalência de doença crónica no adolescente é difícil de mensurar devido á escassez de estudos focados apenas nesta faixa etária, bem como a diversidade de metodologias e definições utilizadas. Estima-se que 10%-30% dos adolescentes sejam diagnosticados com uma condição crónica de saúde (Russo, 2022). Para se compreender melhor este processo de transição saúde/doença do ponto de vista do adolescente, é imperativo identificar as suas condições facilitadoras/inibidoras, de entre as quais se destacam os significados atribuídos pelo próprio. Releva-se ainda que a adolescência pode ser perspetivada em 3 fases distintas - adolescência precoce, intermédia e tardia (Fonseca, 2017) e que em cada uma destas fases identificam-se características singulares. Meleis & Schumacher (1994) defendem que os significados podem influenciar a qualidade de uma experiência de transição. Re (encontrar) os significados e propósitos de vida e ir ao encontro da forma como os adolescentes vão elaborando estas construções e reajustando os seus valores, torna-se assim determinante para os enfermeiros que trabalham com adolescentes com condições crónicas de saúde.

O interesse deste estudo relaciona-se com a importância de promover o processo de transição saúde/doença do adolescente com doença crónica.

Definiu-se como questão de investigação: Quais são os significados atribuídos pelos adolescentes com doença crónica relativamente à sua condição de saúde? Para a formulação da questão de investigação seguiu a mnemónica PICO: população, fenómeno e o contexto conforme Tabela 1. Aceitou-se o pressuposto de que numa síntese qualitativa não é necessária a descrição do resultado pois a expressão do fenómeno de interesse é o resultado (Lockwood et al, 2020). O objetivo consiste em descrever os significados que os adolescentes com doença crónica atribuem à sua condição de saúde. O estudo tem como finalidade contribuir para a melhoria das práticas de enfermagem no cuidado ao adolescente que experiencia uma condição crónica de saúde.

Tabela 1-Estratégia PICO para formulação da questão de partida

| P | População / Participantes: Adolescentes entre os 10 e os 19 anos, portadores de condição crónica de saúde |

| I | Fenómeno de interesse: Os significados atribuídos à condição crónica enquanto condição facilitadora / inibidora de uma transição saudável |

| Co | Contexto do fenómeno de interesse: A comunidade e os hospitais pediátricos de qualquer localização geográfica |

1. Métodos

Amostra

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura de abordagem qualitativa de estudos publicados entre janeiro de 2010 e março de 2018, em inglês e português.

Partindo da questão de investigação, foram definidos de forma clara e unívoca os critérios para inclusão dos estudos. Quanto aos participantes foi definido serem adolescentes de ambos os sexos, entre os 10 e os 19 anos, a vivenciarem um processo de doença crónica. Como fenómeno de interesse, considerou-se os estudos que relatassem os processos de adaptação à doença crónica com enfoque nos significados atribuídos à condição de saúde e às experiências vivenciadas durante o processo. No tipo de estudos aceitou-se integrar estudos primários, qualitativos, nomeadamente fenomenológico, etnográfico ou Grounded Theory e estudos descritivos simples, estudos de caso e inquéritos.

Como critérios de exclusão foram considerados os estudos com crianças menores de 10 anos ou adultos jovens acima dos 19 anos e estudos que incluíssem adolescentes com compromisso cognitivo e ainda todo o tipo de estudos não contemplados nos critérios de inclusão.

1.2 Instrumentos de recolha de dados

A estratégia de pesquisa visou a identificação de estudos publicados através de um processo com três fases (Lockwood et al, 2020). Na primeira identificaram-se as palavras-chave com base no conhecimento do tema e numa lógica de partida dos títulos e dos resumos usados nas bases de dados para descrever os artigos relevantes, no sentido de construir uma estratégia de pesquisa específica para cada base de dados incluída. Numa segunda fase, implementou-se a pesquisa em cada base de dados: CINAHL (EBSCO host via OE); MEDLINE (EBSCO host via OE); MedicLatina (EBSCO host via OE); Nursing & Allied Health Collection (EBSCO host via OE); PubMed; Scielo e Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. Na terceira fase procedeu-se à revisão da lista de referências dos estudos recuperados, no sentido de procurar estudos adicionais relevantes.

Assim, foi feita pesquisa de artigos por dois pesquisadores, de forma independente, em março de 2018. Fez-se a pesquisa em título e resumos, utilizando-se os descritores, “Adolescent“Chronic Disease” NOT (adult)

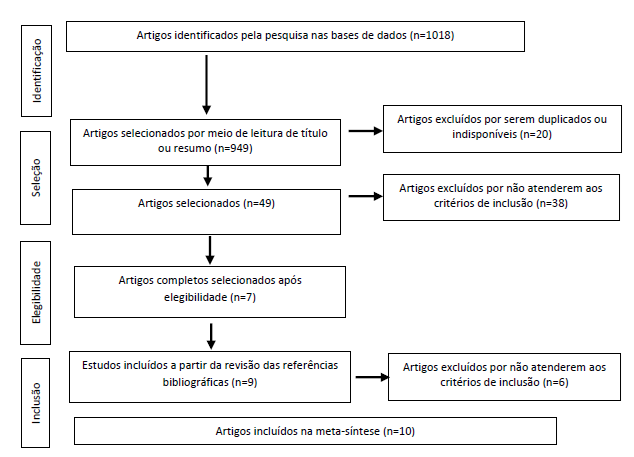

”Adolescent”,“Emotions”, “Perception” e os operadores booleanos AND e OR. Foram recuperados 1018 estudos e resultaram 49 para aplicação dos testes de triagem (Teste Relevância I e II). Após esta análise, foram incluídos onze artigos e verificadas todas as referências bibliográficas resultando em mais nove artigos potencialmente relevantes. Após aplicação do teste de relevância I, foram incluídos 4 para serem submetidos ao teste de relevância II, resultando no final 10 estudos elegíveis para avaliação da qualidade metodológica. Esta foi efetuada por dois revisores independentes utilizando o instrumento de avaliação crítica para estudos qualitativos do Instituto Joanna Briggs (Lockwood et al., 2020). Os dados extraídos incluíram detalhes relativos à população estudada, contexto geográfico e cultural, metodologia e fenómeno de interesse. No processo de identificação dos achados, realizado por leituras repetidas dos textos, foi atribuído um nível de credibilidade e confiabilidade, com base na escala: inequívoco, credível e não suportado (Munn et al., 2014)

Na etapa final deste processo as categorias foram agrupadas num conjunto de sínteses avaliadas pelo nível de confiabilidade.

Para esta avaliação foi utilizado o ConQual Score no sentido de determinar quanta certeza (ou confiança) podemos atribuir na síntese das descobertas da evidência qualitativa. A pesquisa permitiu aceder a 10 estudos e apresenta-se na Figura 1 o processo de seleção dos estudos.

2. Resultados

Conforme se observa na Tabela 2, a congruência entre a perspetiva filosófica e a metodologia de investigação tem apenas uma percentagem global de 30%, pelo facto de esta não ser clara na maioria dos estudos. O conhecimento, como uma verdade subjetiva, requer que o investigador explicite o seu paradigma uma vez que isso tem implicações na forma como o leitor irá compreender a palavra escrita (Lockwood et al, 2020). Apenas em dois estudos existe uma declaração que localiza cultural e teoricamente o investigador e em dois dos estudos considerou-se insuficiente a representação das vozes dos participantes. Os autores, na sua grande maioria, não abordam a sua possível influência na investigação e vice-versa. Estes factos vão ao encontrado noutras RSL de cariz qualitativo pesquisadas pelo investigador principal. A decisão de incluir ou não o estudo numa revisão qualitativa pode ser determinado pela proporção do cumprimento dos critérios em avaliação (Aromataris & Munn, 2020). Os revisores consideraram a inclusão dos 10 estudos dado que a avaliação metodológica dos mesmos é igual ou superior a 7/10, como ser verifica na tabela abaixo.

Tabela 2 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos

| Estudo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Score |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fuchs et al. (2008) | NC | S | S | S | S | NC | S | S | S | S | 8/10 |

| Rhee et al. (2014) | NC | S | S | S | S | S | NC | NC | S | S | 7/10 |

| Berntsson et al. (2007) | NC | S | S | S | S | N | NC | S | S | S | 7/10 |

| Cavini et al. (2016) | S | S | S | S | S | N | NC | S | S | S | 8/10 |

| Spratling (2012) NA2 | S | S | S | S | S | NC | S | S | S | S | 9/10 |

| Martini, Schneider (2011) | NC | S | S | S | S | S | N | S | S | S | 8/10 |

| Damião, Pinto (2007) | S | S | S | S | S | N | N | NC | S | S | 7/10 |

| Damasceno et al (2013) | NC | S | S | S | S | N | N | S | S | S | 7/10 |

| Araújo et al. (2011) | NC | S | S | S | S | N | N | S | S | S | 7/10 |

| Rhee et al. (2007) | NC | S | S | S | S | NC | N | S | S | S | 8/10 |

Nota. S = Sim; N = Não; NC = Não Claro (Lockwood et al, 2020

Na tabela 3 é apresentada a síntese dos estudos incluídos nesta revisão.

Tabela 3 Desenho dos Estudos Selecionados

| Autor | Objetivos | Tipo de estudo | População | Instrumentos | Resultados |

|---|---|---|---|---|---|

| Fuchs, Sinnema, Geelen, Hermans, Kuis, (2008) | Obter uma visão da experiência pessoal e dos sentimentos de um adolescente com doença crónica | Estudo de caso | 1 adolescente de 18 anos com artrite juvenil idiopática | Aplicação do método de auto-confrontação | A adolescente reconheceu e abordou a luta emocional para manter a artrite em segredo e testar constantemente os limites físicos do seu corpo. Após o processo de autorreflexão, a adolescente mostrou uma melhor integração das suas experiências com artrite na sua história de vida. |

| Rhee, Fairbanks, Butz, (2014) | Descrever sintomas, sentimentos, atividades e uso de medicamentos por adolescentes com asma não controlada | Estudo transversal, descritivo | 29 Adolescentes (16 do sexo feminino e 13 do sexo masculino) entre os 13 e os 17 anos com asma | Diário de asma, nas 24 horas; gravação áudio dos sons respiratórios; registos médicos eletrónicos dos adolescentes | Emergiram relatos de sentimentos predominantemente negativos associados aos seus sintomas. A resposta mais comum foi "cansaço". Outros sentimentos negativos foram “medo”, “desafiador”, “difícil”, “frustrado”, “pânico”, “assustado”, “triste”, “chateado”. Alguns responderam de maneira neutra, minimizando os sintomas relatando "nada demais - acostumado a isso" ou "sentindo-se normal". Sentimentos positivos ou otimistas (por exemplo, “relaxado”, “calmo”, “bom” ou “OK”) também foram relatados por um pequeno número de participantes, especialmente quando os sintomas percebidos diminuíram. |

| Berntsson, Berg, Brydolf, Hellstrom, (2007) | Descrever o significado de bem-estar na vida diária de adolescentes que vivem com doença crónica ou incapacidade | Estudo qualitativo de abordagem fenomenológica | 15 adolescentes entre os 12 e os 19 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino), com idioma sueco, e portadores de doença crónica há mais de dois anos. | Entrevista semiestruturada | Emergiram três categorias relativamente às experiências de bem-estar: sentimento de aceitação da doença ou incapacidade como parte natural da vida; sentimento de suporte (da família, amigos, profissionais de saúde e sociedade) e sentimento de crescimento pessoal. |

| Cavini, Gonçalves, Cordeiro, Moreira, Resck, (2016) | Revelar os sentimentos e o significado de ser adolescente com diabetes mellitus tipo 1 | Estudo qualitativo de abordagem fenomenológica | Sete adolescentes com diabetes mellitus tipo I | Entrevista aberta | Emergiram quatro categorias e duas subcategorias: categoria 1. Vivenciando o impacto do diagnóstico; categoria 2. Ser adolescente com diabetes mellitus; categoria 3. O dia a dia de ser adolescente com diabetes mellitus; categoria 4. Ser adolescente com diabetes mellitus: impasse entre o controlo materno e a perda da autonomia. Evidenciou-se que os adolescentes se adaptam bem à condição crónica mas apresentam dificuldades em lidar com as implicações da doença mesmo com o passar do tempo. |

| Spratling, (2012) | Reportar as experiências de adolescentes clinicamente frágeis que requerem assistência respiratória | Estudo qualitativo de abordagem fenomenológica | Onze adolescentes entre os 13 e os 18 anos, que utilizam pelo menos um equipamento tecnológico de assistência respiratória | Entrevista semiestruturada | Das entrevistas emergiram cinco temas: 'Conheça-me', 'Permita-me ser eu mesmo', 'Estar lá para mim', 'Não importa o que aconteça, a tecnologia ajuda' e 'Eu sou uma pessoa independente'. |

| Schneider, Martini, (2011) | Compreender o quotidiano do adolescente com doença crónica | Estudo qualitativo | Onze adolescentes (oito do sexo feminino e três do sexo masculino), entre os 12 e os 17 anos, com diagnóstico de doença crónica. | Entrevista semiestruturada | As categorias que emergiram foram: o cotidiano da escola, que mostra como o processo de escolarização é alterado, e a importância da participação da escola e instituição hospitalar na promoção da continuidade da sua educação; o quotidiano da alimentação, que aponta as restrições alimentares e necessidade de reeducação alimentar, como aspeto que interfere nas relações sociais, sendo vivenciado com sofrimento; e a alimentação na escola, que mostrou o quanto é difícil para estes adolescentes seguirem a sua dieta neste ambiente. |

| Autor | Objetivos | Tipo de estudo | População | Instrumentos | Resultados |

| Damião, Pinto, (2007) | Compreender a experiência do adolescente que vive com uma doença crónica como a diabetes mellitus tipo 1 | Estudo qualitativo | Sete adolescentes (três do sexo feminino e quatro do sexo masculino) com idades entre os 12 e os 18 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo I há pelo menos um ano | Entrevista semiestruturada | Emergiu a perceção do adolescente sobre a sua experiência e vivência através de três temas: “receber o diagnóstico de diabetes”, “ser transformado pela doença” e “sendo uma vida pontiaguda”. Os adolescentes do estudo são pessoas resilientes dado que se tornaram mais fortes. |

| Alencar, D., Lima, A., Almeida, V., Sampaio, K., Damasceno, M. & Alencar, A. (2013)19 | Compreender a experiência do adolescente frente ao processo de viver com diabetes | Estudo qualitativo | Onze adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo I, na faixa etária dos 10 aos 19 anos (seis do sexo masculino e cinco do sexo feminino) | Entrevista semiestruturada | Emergiram dificuldades desde o momento do diagnóstico, principalmente no plano alimentar e nas mudanças no estilo de vida, desencadeando sentimentos como medo, insegurança e revolta. Com o passar do tempo, incorporam as mudanças necessárias ao tratamento e cuidados, e passam a ver a doença de forma normal. Conclui-se que é necessário compreender os adolescentes, seus comportamentos, medos e anseios e apoiá-los nos diversos âmbitos dessa experiência. |

| Araújo, Y., Collet, N., Gomes, I. & Amador, D. (2011)20 | Conhecer os saberes e experiências que adolescentes hospitalizados possuem em relação à sua condição crónica | Estudo qualitativo | Cinco adolescentes, entre os 14 e os 19 anos (quatro do sexo feminino e um do sexo masculino) com doença crónica | Entrevista semiestruturada | Emergiu a categoria adolescente e a doença crônica: saberes e experiências. Identificou-se que eles apresentam insegurança em definir a doença, mas reconhecem os seus sinais e sintomas. Quando diagnosticada desde o nascimento, a convivência com as condições impostas pela doença é facilitada, caso contrário percebe-se maior dificuldade no processo adaptativo e a aceitação precisa ser trabalhada. |

| Rhee, H., Wenzel, J. & Steeves, R (2007)21 | Explorar as experiências psicossociais e as estratégias de Coping numa amostra de adolescentes com asma | Estudo descritivo com abordagem qualitativa | 19 adolescentes (8 sexo masculino e 11 do sexo feminino), com o diagnóstico de asma | Seis entrevistas em grupos focais | Emergiram três descrições gerais de experiências com asma foram encontradas nos dados: "Fazer menos com mais esforço", "Perder" e "Não é tão ruim". As emoções negativas dos adolescentes foram agravadas pela perceção das respostas dos outros. Três estratégias de enfrentamento: “Endurecimento”, “Proteção” e “Modificação” também foram identificadas. |

Foram extraídos um total de 30 achados, destes dez estudos. O agrupamento dos achados em categorias foi baseado na similaridade das palavras e dos conceitos que emergiram, sendo posteriormente discutidas com o segundo revisor. Apesar do objetivo da revisão sistemática se centrar nos significados atribuídos à doença crónica, foram também geradas categorias adicionais, isto é, significados atribuídos ao que envolve o adolescente no seu processo de desenvolvimento enquanto portador de uma condição crónica e que permite aprofundar a compreensão acerca dos sentimentos experienciados. A tabela 4 representa a meta-agregação das categorias.

Tabela 4 Metassíntese das categorias

| Categorias | Síntese das descobertas |

|---|---|

| Sentimentos negativos na convivência com a doença | Significados negativos Síntese da narrativa: A evidência sugere que a condição crónica é vista pelo adolescente como sendo uma injustiça que o diferencia dos seus pares e que contribui para o seu isolamento. Desta forma, o adolescente, à medida que no seu processo de desenvolvimento aumenta a sua perceção da condição de ser portador de doença, experiência sentimentos negativos no seu quotidiano. |

| Doença como isolamento social | |

| Perceção da existência da condição crónica é penosa | |

| Injustiça de ser diferente | |

| Os amigos ajudam | Significados positivos Síntese da narrativa: A evidência sugere que, com o tempo e com a ajuda dos amigos, o adolescente perceciona benefícios na sua condição crónica de saúde. A tecnologia de apoio à doença é vista como positiva pelo potencial de contribuir para a autonomia dos adolescentes. |

3. Discussão

Nesta revisão sistemática foi utilizado o ConQual Score enquanto ferramenta para a determinação da confiabilidade e credibilidade da síntese das descobertas. Relativamente à primeira descoberta sintetizada, o ConQual revelou um score baixo, pelo facto de apenas em dois dos dez estudos se evidenciar a localização teórica ou cultural do investigador e porque em apenas um dos estudos foi abordada a influência do mesmo. Também a existência de um mix no nível de credibilidade dos achados (sete dos achados são inequívocos, enquanto cinco são credíveis) influenciou o score baixo atribuído.

Quanto à segunda descoberta sintetizada há descida de um nível na avaliação da confiabilidade (pelos mesmos motivos expressos acima). Já em relação à avaliação da credibilidade, mantivemos o nível inequívoco, uma vez que todos os achados foram avaliados dessa forma.

Esta revisão identificou e incluiu dez estudos qualitativos de moderada qualidade, que se centram na perceção dos adolescentes sobre a sua condição crónica de saúde. Trinta achados foram identificados, congregados em sete categorias que resultaram em duas descobertas sintetizadas que exploram significados negativos e positivos atribuídos à condição de saúde. Ao atender-se aos significados negativos, a síntese da narrativa diz-nos que a condição crónica é vista pelo adolescente como sendo uma injustiça que o diferencia dos seus pares. Esta constatação enforma uma propriedade universal de qualquer transição - mudança e diferença: o adolescente pode sentir-se diferente, pode ser visto como diferente ou ver o mundo e os outros de forma diferente. Este dado não é, contudo, partilhado pelo estudo de Freire e colegas (Freire et al, 2011), onde a maioria dos adolescentes não se sentia diferente dos seus pares. No entanto, salienta-se que aquele estudo se centrou em adolescentes com anemia falciforme, e, portanto, com menor impacto relativamente a alterações corporais / potencial de autonomia, relativamente aos adolescentes com outras patologias incluídos nesta revisão. Com efeito, na adolescência precoce (10-12 anos) e intermédia (13-16 anos), as preocupações com a imagem corporal são comuns e levam os adolescentes a comparar-se com os seus pares (Fonseca, 2017). Sentir-se, de facto, diferente, desenvolve sentimentos negativos no adolescente, que, em função do seu desenvolvimento, se torna cada vez mais ciente dos seus sentimentos. Mesmo na adolescência tardia (acima dos 17 anos), onde se regista uma diminuição da preocupação com o corpo e com a imagem corporal, o mesmo não acontece quando existem anomalias físicas relevantes (Fonseca, 2017). Algumas das ilustrações encontradas nos estudos referem-se à vergonha de ser diferente, e por este motivo, o adolescente tenta manter a revelação da sua condição de doença crónica dentro do núcleo familiar. Ainda no domínio dos significados negativos que constituem a primeira descoberta sintetizada, emergiu o isolamento social como condição dificultadora, o que, de acordo com a literatura estudada, é revelado pelo facto dos adolescentes com doença crónica apresentarem elevado grau de absentismo escolar e desenvolvimento psicossocial comprometido (Yeo, M. & Sawyer, S., 2005). A consciencialização do adolescente relativamente à sua condição de doença crónica é também um momento penoso, como é descrito pela literatura e como referem as ilustrações dos adolescentes. Mesmo quando a doença acompanha o adolescente desde idades precoces na infância, é na adolescência, com a capacidade do pensamento abstrato, mais reflexivo e teórico, que surge a perceção dessa condição e da transição saúde/doença.

Para os adolescentes com compromisso nos processos corporais e no autocuidado, há construção de um significado positivo face à tecnologia, pela contribuição para o processo de autonomização. Por outro lado, os adolescentes que podem participar em atividades recreativas ou desportivas utilizando equipamentos adaptados têm menor risco de isolamento social (Yeo, M. & Sawyer, S., 2005). Aqui releva o papel dos pares no processo de adolescer, especificamente quando nos referimos a adolescentes com doença crónica. A segunda descoberta sintetizada objetiva o significado positivo atribuído aos amigos. Mesmo na transição desenvolvimental, logo na adolescência intermédia há maior tempo dedicado pelo adolescente ao grupo de pares (Fonseca, 2017). O grupo de pares é uma fonte de afeto, acolhimento, compreensão e orientação moral (Papalia, E., & Duskin, R., 2013), sobremaneira importante para um adolescente com doença crónica.

Os resultados evidenciados na presente meta-síntese expressam a tendência da investigação produzida no fenómeno de interesse, contudo algumas limitações emergiram deste processo. A principal limitação decorre do período variável desde o diagnóstico de doença crónica dos adolescentes, sendo que alguns sempre viveram com esta condição. Apesar de alguns estudos definirem como critério de inclusão um período mínimo desde o diagnóstico, é igualmente pouco provável que os adolescentes se encontrem no mesmo patamar de adaptação. Além disso, o facto de esta investigação estudar um período do desenvolvimento humano que em si é constituído por três períodos (adolescência precoce, intermédia e tardia) com níveis diferentes de maturação social e cognitiva, também se constitui como uma limitação. Ainda assim, a inclusão de todos os estudos forneceu uma visão mais alargada do impacto da doença no quotidiano dos adolescentes.

Outra limitação reside no facto de as patologias com maior expressão nos estudos incluídos serem a asma e a diabetes mellitus tipo 1, o que, pelas suas implicações específicas, poderá tendenciar o tipo de significados atribuídos pelos adolescentes e, naturalmente, o fenómeno de interesse. Além disso, em alguns estudos a amostra era muito reduzida, facto que, embora comum em estudos de cariz qualitativo, implica com a saturação dos dados. Como os adolescentes não foram seguidos ao longo do tempo, as interpretações baseadas na sua idade devem ser cautelosamente compreendidas e todos estes factos devem acautelar reservas para a generalização dos fenómenos encontrados.

Os critérios de inclusão definidos eliminaram alguns artigos potencialmente relevantes, na medida em que incluíam relatos de crianças com menos de 10 anos e de jovens adultos, idades definidas como critério de exclusão. Estes estudos suportavam dados que possivelmente dariam maior robustez às categorias elaboradas.

Além disso, a pesquisa poderá ter sido condicionada pela utilização do termo “meanings”, essencial na condução desta revisão sistemática, mas que não é considerado um descritor MesH. Finalmente, pelo facto de a maioria dos estudos ter sido conduzida nos Estados Unidos da América e no Brasil e apenas um na Suécia e outro na Holanda, deve ser levado em consideração, assim como o ter-se optado por estudos publicados em inglês e português, o que poderá ter condicionado o número de artigos potencialmente relevantes.

Conclusão

A síntese dos achados desta revisão proporciona uma visão do ponto de vista dos adolescentes que vivenciam processos de transição saúde-doença, fornecendo pistas para as terapêuticas de enfermagem a implementar. O enfermeiro, pela proximidade que tem com o adolescente portador de doença crónica, seja no domicílio, nos cuidados de saúde primários, no hospital ou em unidades de cuidados paliativos, encontra-se numa posição privilegiada para a ação autónoma, promover uma transição saudável, quer do ponto de vista da doença, quer do ponto de vista do seu crescimento e desenvolvimento. Sendo as terapêuticas de enfermagem entendidas como intervenções continuadas, estas devem ser antecedidas pela compreensão do processo, nomeadamente, através da compreensão das condições que podem ajudar ou dificultar a adaptação dos adolescentes à sua condição. Conclui-se que, para o adolescente que experiencia uma condição crónica de saúde, esta significa isolamento, sentir-se diferente, viver uma injustiça e vivenciar emoções negativas. Por outro lado, se a sua condição crónica implicar a utilização de tecnologias que facilitem a sua autonomização, o significado atribuído é positivo. As relações com os amigos também emergem como significado positivo na vivencia da doença. Conhecer o saber do adolescente e entendê-lo, será promotor de uma assistência intencional porque embasada nas conceções do jovem sobre a sua própria doença e nos significados que lhe atribui. É assim relevante nortear o cuidado de enfermagem tendo em conta estes significados, pelo que se torna basilar na assistência aos adolescentes que vivem com doença crónica:

Desenvolver uma compreensão dos sentimentos associados ao quotidiano do adolescente, especialmente durante o processo de consciencialização / perceção da existência da doença e das suas fases de exacerbação

Promover o contacto do adolescente com o seu grupo de pares, sempre que possível, (limitando ao máximo as situações de isolamento) e recrutar o seu apoio

Assistir os adolescentes a restaurarem a sua imagem corporal e a promover a autoestima, para que diminuam a sensação de sentir-se diferente e ser visto como diferente, considerando a vergonha da condição clínica como um sentimento negativo

Assistir o adolescente na redefinição dos significados negativos atribuídos pelo próprio à sua condição, tendo em conta que o conhecimento ajuda na construção dos significados

Potenciar o sentimento de autonomia do adolescente instruindo sobre o uso de equipamentos/tecnologias de suporte às limitações

Mais investigação é necessária para explorar os significados atribuídos em adolescentes de diferentes contextos e culturas.