Introdução

A Gestão da Dor (GD) é antes de mais a expressão do mais profundo respeito pela condição da dignidade humana e o mais elementar sinal de empatia pelo sofrimento sentido ou expresso. A dor, seja súbita, aguda ou crónica, é definida, como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a danos reais ou potenciais nos tecidos. Os cuidados que têm como finalidade a GD são de importância vital em qualquer unidade de saúde, mas sobretudo em Serviços de Urgência Básica (SUB), por se assumirem legalmente como o “primeiro nível de acolhimento em situações de urgência, de maior proximidade das populações, constitui um nível de abordagem e resolução das situações mais simples e mais comuns de urgência.” (Diário da República, nº153, 2014).

Esta pesquisa, emerge da necessidade sentida, durante as práticas clínicas, de analisar a sensibilidade dos enfermeiros para os aspetos cuidativos à dor, e de refletir como é que a atual conceção de cuidar, considera a dor, no campo formativo e empírico dos contextos de enfermagem. Ignorar ou subavaliar a dor, é antiético e não deontológico. O conhecimento limitado e as atitudes omissas, de interpretação minoritária, relativamente à gestão da dor, têm sido relatados como obstáculos à gestão eficaz da dor entre os enfermeiros (Samarkandi, 2018). A Ordem dos Enfermeiros (OE, 2008, p. 7), preconiza que a “relação da dor com o sofrimento merece uma referência particular”, uma vez que “a negação ou a desvalorização da dor do outro é um erro ético no confronto com o sofrimento e a dor, e uma falha na excelência do exercício profissional”. Como é percecionada em sintoma subjetivo, “a dor corre o risco de estar colocada num quadro de análise que a considera «necessária» ou «inevitável» - sofrimento é o consentimento humano à finitude, a dor pode e deve ser avaliada, atenuada, mitigada.” (OE, 2008, p. 7).

A primeira definição do Subcomité de Taxonomia e adotada pelo Conselho da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) assume que dor é “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita nos termos de tal lesão” (Raja et al., 2020). A Organização Mundial de Saúde (OMS) argumenta que, a atual compreensão da dor justifica uma reavaliação da definição, pelo que a IASP, propõe que as atuações de profissionais de saúde respeitem as seis notas esclarecedoras e conceptuais, relativos à etimologia da Dor:

“1. A dor é sempre uma experiência pessoal influenciada, em graus variáveis, por fatores biopsicológicos e sociais, culturais, espirituais e emocionais. 2. Dor e nocicepção são fenómenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurónios sensitivos. 3. Através das experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. 4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor, deve ser respeitado. 5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. 6. A descrição verbal é apenas um, dos vários comportamentos para expressar a dor; a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor” (IASP, 2018, as cited in Raja et al., 2020).

Corroborando estas conceções, a DGS (2003), na respetiva Circular Normativa nº9, assumiu que a dor passou a ser considerada, o “5º sinal vital”, e a sua gestão, é um direito da pessoa, - doente ou não -, um dever profissional fundamental, de efetiva humanização dos cuidados de saúde. A dor, como sintoma, “é difícil de ser avaliada, relaciona-se com as experiências individuais e sujeita a uma infinidade de variáveis. A dor percebida, deve ser acreditada, avaliada e tratada com o devido zelo, respeito e conhecimento sob a visão holística” (Rodrigues, 2022, p. 44), não devendo os enfermeiros que exercem no SUB subestimar a sua gestão, neste contexto específico.

Em Portugal, mais de 30% das pessoas adultas relata dor crónica e mais de 14% classifica a dor como moderada ou forte, sendo a dor aguda, o principal motivo de admissão hospitalar (Mota et al., 2020), e Giusti et al. (2018) referem que 70% dessas ocorrências é por dor, assumindo que apesar destas estatísticas, a dor nem sempre é devidamente gerida, e é por vezes subestimada em contexto de Serviço de Urgência.

Para o desenvolvimento metodológico foi elaborada a seguinte questão de investigação:

“Será que os enfermeiros do SUB, aplicam todas as tipologias de intervenções de enfermagem, nos doentes com dor?”

Os resultados obtidos servirão de contributo para uma maior consciencialização dos enfermeiros sobre a GD. Segundo a Ordem dos Enfermeiros (OE, 2008, p. 7), as intervenções dos enfermeiros na avaliação e no controlo da dor “podem ter carácter autónomo ou interdependente”, com destaque para as intervenções “autónomas, prescritas pelo enfermeiro” e as “interdependentes”, com a “existência de protocolos cuja execução fica ligada à tomada de decisão casuística e concreta, adequada à pessoa singular, pelo enfermeiro”. A OE, no Regulamento 161/96, clarifica que as intervenções autónomas de enfermagem dizem respeito às “ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, (…)” (Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 Setembro, 1996) determinando, que os enfermeiros “organizam, coordenam, executam, supervisam e avaliam as intervenções de enfermagem aos três níveis de prevenção e decidem sobre técnicas e meios a utilizar na prestação de cuidados de enfermagem, (…) os recursos existentes, criando a confiança e a participação ativa do individuo, família, grupos e comunidade.” (Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 Setembro, 1996). Tendo por base estes pressupostos, o presente estudo tem como objetivo geral: analisar as intervenções de enfermagem (IE) identificadas na GD, em SUB, e como objetivos específicos, para orientar as ações de investigação:

Caraterizar a amostra do ponto de vista das variáveis sociodemográficas, profissionais e de formação;

Identificar as tipologias das intervenções de enfermagem implementadas na GD;

Analisar as relações entre as variáveis sociodemográficas, e as IE na GD;

Analisar as relações entre os contextos de formação e as IE, na GD.

1. Enquadramento teórico

O sentido e significado de cuidar, perante a dor é essencial ao ser humano, e segundo a OE (2008), a GD é muito pertinente, e implica a sua avaliação, controlo, ensino à pessoa/cuidador principal/família, documentação e existência de políticas organizacionais. Segundo a Direção Geral de Saúde DGS (2003), “a dor é classificada em nociceptiva, neuropática e psicogénica”, e Baranoski & Ayello, (2006, p. 24), explicitam que “a primeira, emerge de uma lesão tecidular contínua, estando o Sistema Nervoso Central íntegro, e resulta de uma excitação anormal dos nociceptores periféricos somáticos ou viscerais sem que ocorra lesão das estruturas nervosas, sendo descrita como latejante ou sensação de pressão” (p.24). Contudo, pelo facto de a mesma causa, poder prejudicar a espinal medula ou os centros superiores e causar dores neuropáticas centrais, Sampson et al. (2020), defendem, que é credível a relação entre a gestão de dor e a execução de boas práticas em cuidados dos enfermeiros. Esta proposta de relação, vem ao encontro do princípio básico de que a gestão adequada da dor nos serviços de saúde é um padrão de qualidade e um direito dos utentes, pelo que a DGS (2003) considera que deve ser feita a sua avaliação e registo sistemático, uma vez que o sucesso da estratégia terapêutica, depende também do controlo regular da dor em todas as suas vertentes.

Deste modo, a avaliação e a “a aquisição e atualização de conhecimentos sobre dor é uma responsabilidade das instituições de formação, de prestação de cuidados e dos enfermeiros individualmente” (OE, 2008, p.19).

Partindo destes pressupostos e da premência em reconhecer a avaliação da dor, são sugeridas pela OE (2008) algumas escalas para avaliação da dor, como por exemplo: Escala Visual Analógica (EVA), Escala de Avaliação Numérica (EAN), Escala Qualitativa (para autoavaliação), conforme recomendam autores atuais como Sampson et al., (2020) e Varndell et al., (2020). Estes autores, defendem que a gestão inadequada da dor nos SU, é um desafio mundial, mas constatam a escassez de estudos no tema, pese embora a dor, continue a ser a queixa mais comum no SUB, e a principal razão para a procura deste serviço (Sturesson et al., 2017; Thornton et al., 2018).

Na perspetiva de reconhecer estes contextos, o estudo de Sampson et al. (2020) com 37 enfermeiros e 19 doentes de um SU de Inglaterra entre 2014 e 2016, permitiu verificar que: 1. A gestão da dor (GD) não estava bem alinhada, com o núcleo de prioridades do serviço e foi muitas vezes negligenciada; 2. A GD não é observada como uma prioridade chave para a organização; 3. Os enfermeiros referiram a necessidade de mais formação e reconheceram muitas barreiras ao nível das práticas, implementadas na GD no doente que recorre ao SU.

Estes resultados, foram corroborados por Shoqirat et al. (2019), no qual verificaram:

Embora a dor seja uma queixa comum entre os doentes que recorrem aos SU, existe escassez de literatura de enfermagem, sobre barreiras à GD.

Existem doentes com expectativas de cuidados considerados irrealistas pelos enfermeiros, e que estes, descrevem a escassez de recursos humanos no SU e uma realidade contextual de gestão da dor, pelo domínio médico.

Na perceção da amostra, o trabalho de equipa, era bloqueado por barreiras que os afetavam e levavam à angústia, e prejudicavam a seleção de ações, e a respetiva aplicação na GD.

Os autores, concluíram, que a função dos enfermeiros na GD no SU é multifacetada, e a implementação de políticas para ultrapassar essas barreiras bloqueadoras às práticas, eram essenciais.

Nestes percursos de pesquisa, Santos et al. (2021) avaliaram a implementação de um protocolo de GD iniciado por enfermeiros, para doentes triados como urgentes, e o seu impacto na intensidade da dor no SU. Os doentes que receberam a intervenção: Protocolo de Gestão da Dor com Administração de Analgésicos (GDAA) foram comparados aos de abordagem convencional (avaliação médica antes da administração de analgésico). Em resultados verificou-se que o grupo em Protocolo GDAA apresentou sintomas mais leves, e melhor recuperação. Por este motivo, a melhoria da GD é um objetivo real em cuidados de enfermagem no SUB.

2. Métodos

Estudo transversal, quantitativo, descritivo e correlacional.

2.1 Amostra

A amostra, do tipo “bola de neve”, com base primária no contato com os enfermeiros de um SUB do Norte de Portugal, para divulgação a outros enfermeiros, foi constituída por 157 profissionais de enfermagem, a exercerem funções em SUB.

2.1.1 Critérios de inclusão e exclusão

Como critérios de inclusão, estiveram presentes o exercício funcional SUB, aceitação espontânea na participação do estudo, e como critérios de exclusão, os enfermeiros em gozo de férias ou de atestado de doença.

2.2 Instrumento de Recolha de Dados

O Instrumento de Recolha de Dados (IRD) aplicado e divulgado entre 1 de Abril a 31 de julho de 2022, a partir do Google Docs, após o parecer positivo da Comissão de Ética da Instituição do Norte onde se iniciou o estudo, e do parecer favorável de autorização autoral para utilização do IRD - constituísse por duas partes:

A primeira, inclui as variáveis de caracterização sociodemográfica e profissional em estudo (Idade, Sexo, Habilitações Académicas, Tempo de Exercício Profissional, Tempo de Exercício Profissional em SUB, e Formação em Dor);

A segunda, inclui a Escala de Práticas de Enfermagem na Gestão da Dor (António, 2017), validada para a população portuguesa. Consiste num formulário de autopreenchimento com 68 itens que correspondem às variáveis relativas às práticas de enfermagem implementadas na GD nos seguintes domínios: (1). Avaliação inicial (itens 1-28); (2.) Planeamento (itens 31- 37); Execução de intervenções farmacológicas (itens 38-40); Execução de intervenções não farmacológicas (itens 41- 51); Reavaliação (itens 53-54; 57-60); Registo (itens 29-30; 55-56); Ensino à Pessoa com Dor (itens 61-68).

Cada domínio, é operacionalizado através de conjuntos de variáveis comportamentais (entre 7 a 27 itens), que por sua vez, cada item/intervenção é operacionalizado - e mantendo o respeito pela terminologia autoral - através de uma Escala de Likert que quantifica o valor de frequência de ocorrência: (0) não sei/sem opinião; (1) nunca; (2) raramente; (3) frequentemente; (4) sempre, conforme apresentação autoral (António, 2017).

2.3. Procedimentos

No tratamento estatístico, utilizou-se o programa IBM - Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 26. As variáveis categóricas foram estudadas através de estatística descritiva, pelo que se apresentam através frequências absolutas (n) e relativas (%), algumas medidas de tendência central: Média (X); medidas de dispersão: Desvio padrão (δ) e Coeficiente de variação (CV%); medida de assimetria e achatamento. Para estudar a relação entre as variáveis sociodemográficas, profissionais e de formação e as intervenções de enfermagem na GD, foram utilizados testes não paramétricos, por não se verificar o cumprimento do pressuposto da normalidade em vários fatores da variável dependente: teste U de Mann-Whitney (UMW), ), um teste não paramétrico alternativo ao Teste t-Student para amostras independentes, particularmente, quando os pressupostos deste teste não são válidos, isto é, quando as amostras são de pequena dimensão, muito diferentes ou as variâncias muito heterogéneas, permitindo verificar a igualdade de comportamentos de dois grupos de casos (Pestana & Gageiro, 2014); Teste Kruskal-Wallis (KW), utilizado nas situações em que a ANOVA não pode ser utilizada, designadamente quando as variâncias são muito heterogéneas. O Teste de Kruskal-Wallis aqui usado para comparar as distribuições de duas ou mais variáveis, observadas em uma ou mais amostras independentes (Pestana & Gageiro, 2014). Em todos os testes, o valor de significância considerado foi 5%, ou seja, as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de significância for inferior a 0.05 (p (0.05).

3. Resultados

Caracterização sociodemográfica, profissional e de formação da amostra

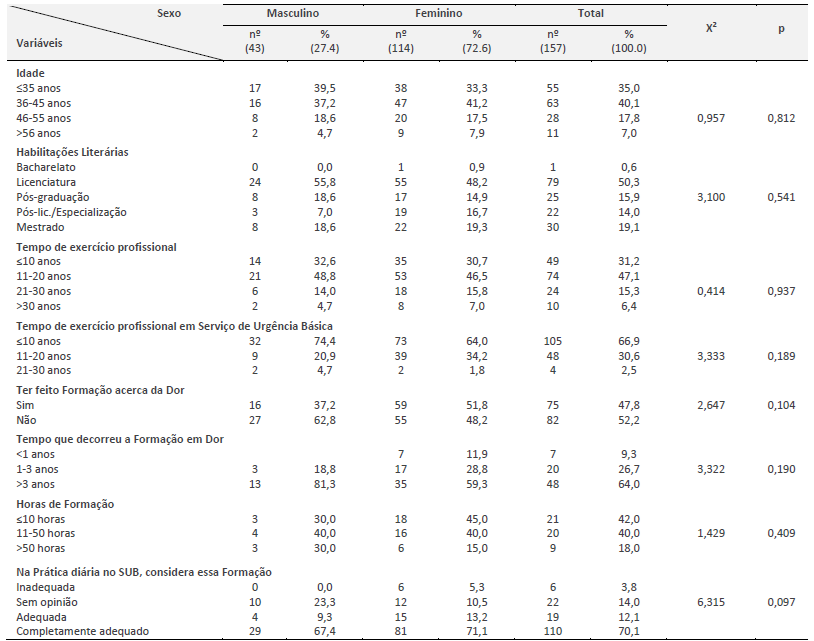

A amostra de enfermeiros em estudo, a exercer funções em SUB (Tabela 1) constitui-se por 157 enfermeiros, maioritariamente (72,6%) do sexo feminino, e no global, 40,1% apresentam idades entre 36-45 anos, e só 11 (7,0%) apresentam idade acima de 56 anos, o que representa uma amostra relativamente jovem.

No que respeita às Habilitações Literárias, o grau académico de licenciatura aglutina a maioria, com 50,3% da amostra, e há 47 enfermeiros (29,9%) com Pós-graduação e Pós-licenciatura/Especialização e 30 (19,1%) com mestrado. No global, 47,1% apresenta um tempo de exercício profissional entre 11 e 20 anos, e 66,9% da amostra apresenta Tempo de Exercício Profissional em SUB ≤10 anos.

No total da amostra, 52,2% referiu não ter Formação em Dor, mas há 75 enfermeiros, (47,8%), que têm Formação em Dor. Em geral, os enfermeiros do sexo masculino 62,8%, - por oposição a 48,2% do feminino - não fizeram Formação em Dor. Entre os (47,8%) de enfermeiros que fizeram Formação em Dor, a grande maioria (64,0%) referiu que essa formação ocorreu há mais de 3 anos, o que é comum a ambos os sexos.

Em relação ao Tempo (horas) de Formação, verificamos que 42% dos enfermeiros, assumiram ter vivido um tempo de formação ≤10 horas. Maioritariamente, os enfermeiros (70,1%) admitiram que, na prática diária, no SUB, essa formação é completamente adequada e 19 (12,1%) consideraram-na adequada. Todavia há 6 enfermeiros (3,8%) que a consideram inadequada, e há 22 enfermeiros (14,0%) que não têm opinião a este respeito. Em nenhuma das variáveis se registaram diferenças estatisticamente significativas, no que diz respeito à aplicação de intervenções para a GD.

3.2 Intervenções de enfermagem em GD em Serviço de Urgência Básica

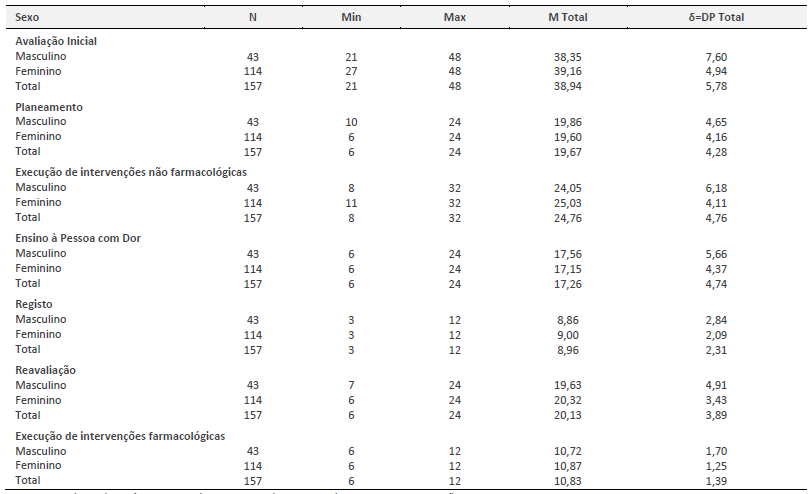

No que respeita às IE, verifica-se que o sexo feminino - em Tabela 2, coluna M Total -, aplica em média mais frequentemente, este tipo de intervenções do que o masculino: na Avaliação Inicial X=39,16; (δ=4,94) vs X=38,35, na Execução de Intervenções não Farmacológicas X=25,03 vs X=24,05, no Registo X=9,00 vs X=8,86, na Reavaliação X=20,32 vs X=19,63, e por último, a execução de Intervenções Farmacológicas com X=10,87 vs X=10,72, em geral, é mais elevado, o valor relativo às enfermeiras do que aos enfermeiros, pese embora sem diferença significativa. No que respeita ao Planeamento, verifica-se que 19 a 20, X=19,86 (δ= 4,65) enfermeiros apresentam estas intervenções, e em relação ao Ensino à Pessoa com Dor, no global da amostra, a média global é de X=17,26 (δ= 4,74), e apresenta-se ligeiramente mais elevada para os enfermeiros do sexo masculino X=17,56 (δ= 5,66).

3.3 Relação entre as variáveis sociodemográficas, profissionais e as I E na GD

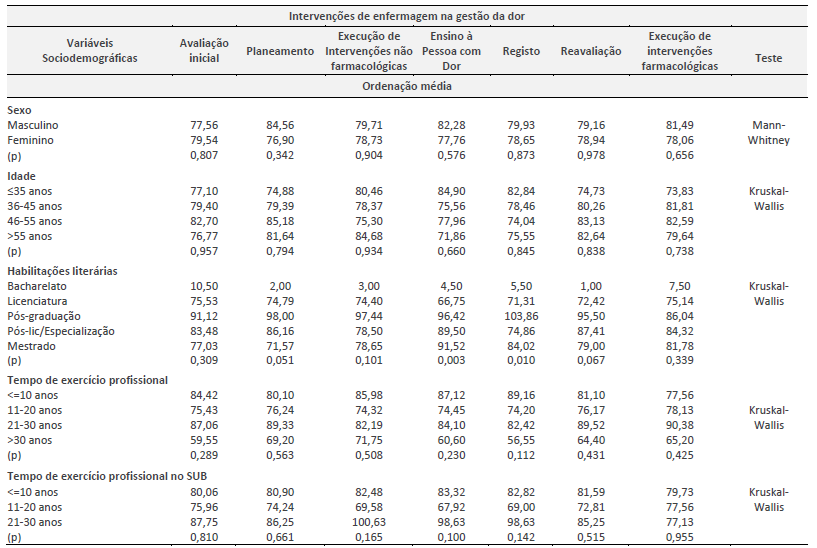

Da análise da relação entre as variáveis sociodemográficas e profissionais e as IE na GD (tabela 3) verifica-se, que não existem diferenças estatisticamente significativas entre o sexo e as IE, quer ao nível de cada dimensão de GD, quer na GD em geral. Na globalidade, os enfermeiros do sexo masculino, à exceção das IE na Avaliação inicial (XM=77,56 vs XF=79,54), apresentam mais frequência executória do que os do sexo feminino. De igual modo, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as IE em GD e os respetivos intervalos de idade, todavia, pôde constatar-se que: os enfermeiros entre os 46-55 anos, apresentaram maior prevalência de ações na Avaliação Inicial da Dor, no Planeamento, na Reavaliação e na Execução de Intervenções Farmacológicas; os enfermeiros com idade superior (>55 anos) apresentam mais execuções em Intervenções não Farmacológicas, e finalmente, os de idade inferior (≤35 anos) apresentam maior nível de intervenções no Ensino à Pessoa e no Registo da Dor.

Quanto às Habilitações Literárias, revelou-se uma variável determinante, já que se verificou, não só maior prevalência executória por parte dos enfermeiros pós-graduados, como também se obtiveram diferenças estatisticamente significativas, ao nível das suas execuções, nas dimensões no Ensino à Pessoa e no Registo da Dor (p<0,05).

O Tempo de exercício profissional, também se revelou determinante: os enfermeiros com ≤10 anos, apresentam valores executórios mais elevados na globalidade das dimensões; e os enfermeiros com entre 21-30 anos de Tempo de Exercício Profissional, apresentam mais intervenções na Avaliação Inicial, no Planeamento e na Execução de intervenções Farmacológicas. A análise dos valores de Tempo de Exercício Profissional no SUB, revela que os enfermeiros com praxis entre 21-30 anos, apresentaram prevalência de execuções em todas as dimensões, à exceção da execução de Intervenções Farmacológicas, onde se revelaram mais executores os enfermeiros com ≤10 anos no SUB.

3.4. Relação entre as variáveis formações em dor e as e as I.E na GD

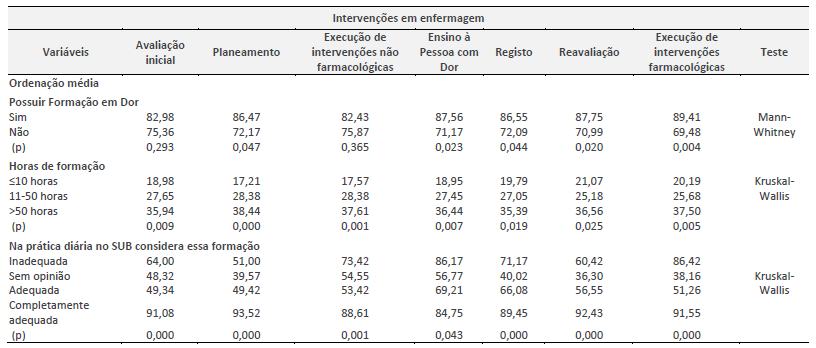

Os resultados da análise da relação entre as variáveis de contexto de Formação em Dor e as IE na GD, (Tabela 4), indicam a existência de diferenças estatisticamente significativas entre possuir ou não Formação em Dor: (1). Os enfermeiros com Formação em Dor, apresentaram maior prevalência (p<0,05) executória no Planeamento, no Ensino à Pessoa com Dor, no Registo, Reavaliação e na Execução de Intervenções Farmacológicas. (2). Os enfermeiros com mais horas de formação (>50 horas), apresentam também mais execuções (p<0,05) em todas as IE na GD. (3) Os enfermeiros que percecionam a Formação em Dor, como um investimento completamente adequado para a prática no SUB, apresentam maior nível executório de IE em todas as dimensões de GD (p<0,05). Em suma, o perfil em perspetiva para o tipo de enfermeiro “mais cumpridor”, seria aquele que tem mais formação em dor, e esta, com mais de 50 horas, e considerada mais adequada para prática de SUB.

4. Discussão

Neste estudo, a análise das variáveis sociodemográficas, profissionais e de formação revelou uma amostra de 157 enfermeiros em SUB, maioritariamente do sexo feminino (72,6%), com uma média de idade de 40 anos (δ= 8,77), maioritariamente licenciados, com tempo de serviço profissional entre os 11-20 anos, e em SUB com menos de 10 anos (66,9%). Este perfil sociodemográfico e profissional, está em conformidade com a amostra no estudo de Mota et al. (2020), cuja maioria é do sexo feminino, e com a idade média em torno dos 34 anos (δ=8,56) prevalecendo a idade inferior a 30 anos. Também corrobora o nível de habilitação: maioritariamente a totalidade da amostra é licenciada. Também é semelhante a média de tempo em SU, tal como nesta, a amostra de Mota et al. (2020), correspondia a 8 anos (δ=7,47) anos, com metade da amostra a exercer funções no serviço há menos de 5 anos.

As IE na GD, identificadas revelam que esta amostra, demonstrou na globalidade a implementação de IE, e, em observação decrescente, as dimensões que apresentam maior investimento por parte da amostra são: a Avaliação Inicial, já que é nesta, que a maioria dos enfermeiros, assume ter execuções; seguida da Execução de Intervenções não Farmacológicas, em que em média 25 enfermeiros assumem investir; na Reavaliação investe uma média substancial de 21 enfermeiros, o Planeamento, é a área em que 20 enfermeiros assumem ter execuções; no Ensino à Pessoa com Dor intervêm uma minoria de 18 enfermeiros em média. Grupos minoritários concentram-se em torno das Intervenções e do Registo da Dor, com 11 (δ=1,39) e 9 enfermeiros a assumir fazê-los.

Pese embora haver mais enfermeiros com formação, dos que os que não a têm, o facto é que estes resultados indicam ainda prevalências executórias relativamente baixas, em algumas das dimensões das IE, o que indica a necessidade de formação contínua para os enfermeiros do SUB, no sentido de promover as suas intervenções na GD, um pressuposto reiterado na literatura (Shoqirat et al., 2019; Mota et al., 2020; Santos et al., 2021), e que de alguma forma se tornou expressivo nesta amostra.

A gestão da dor é um objetivo prioritário e a aplicação deste conjunto de procedimentos depende da formação. Ora o que aqui se constata é que quase metade da amostra, 75 enfermeiros assumem ter formação em dor, e destes, a quase totalidade (68) teve-a durante pelo menos 1 a 3 anos, e a maioria amostral, 110 enfermeiros, considera-a completamente adequada para a prática diária. Todavia, não se verificam estes números na implementação, nem em qualquer dimensão das IE, e esta ausência de capital laboral, coloca neste a primeira questão de investigação a ser estudada: porque é que os enfermeiros fazem formação adequada em dor, mas não expressam na prática essa formação recebida? Que variáveis estão pressupostamente omissas no processo entre a teoria e a prática?

Importa perceber que, a falta de formação assumida pela maioria, 82 enfermeiros, poderia em si mesma constituir uma barreira fundamental, já que o volume de não formados nas equipas de trabalho, poderia condicionar o clima social e de iniciativa na implementação de execução de cuidados, mas não explica a baixa prevalência de IE nas dimensões aqui apresentadas. E este panorama necessita de estudo e investimento para reversão destes números. A qualidade dos cuidados e do nível de satisfação dos utentes, depende destas IE. Tal como Shoqirat et al. (2019) e Sampson et al. (2020) concluíram, a função dos enfermeiros na GD no SU é multifacetada e essencial, porque mesmo recentemente, verificaram que a dor continua a ser a queixa comum entre os doentes em SU.

O estudo das relações entre as variáveis sociodemográficas, e as IE na GD, da amostra em SUB, veio revelar que apenas se obtiveram diferenças estatisticamente significativas no Ensino à Pessoa e no Registo da dor (p<0,05), onde se revelaram mais executores os enfermeiros pós-graduados, tendo sido também estes, os que se destacaram nas restantes dimensões, em GD. Estes resultados deixam a descoberto, a eventual “aparente superioridade formativa” das pós-graduações versus os mestrados em enfermagem, facto que não era conhecido e que deve ser investigado no futuro. Verificou-se que a maior prevalência de práticas em GD não corresponde ao maior grau de formação em enfermagem. Será que pode estar subjacente o fenómeno assumido por Samarkandi (2018), de conhecimento limitado e atitudes omissas, de interpretação minoritária, em GD?

O facto de nesta amostra, só metade dos enfermeiros (50,3%) apresentarem licenciatura, tal como em Giusti et al. (2018), permite verificar, as diferenças entre as duas amostras estudadas: A amostra em Giusti et al. (2018) apresentou melhor prevalência de implementação de cuidados e um nível expressivo de reflexão em termos de contexto cuidativo, competência que a OE, vem solicitando aos enfermeiros.

Todavia verificaram-se pormenores diferenciadores, que são uma mais valia para o conhecimento cuidativo em enfermagem: no que respeita às relações entre os contextos de formação e as IE, na GD, não foram encontrados autores em oposição ou concordância, mas nesta amostra, o facto de possuir Formação em Dor, o número de horas da formação e o considerar a formação completamente adequada, expõe um perfil de enfermeiro com maior frequência de implementações de IE. Assim, os resultados revelaram que os enfermeiros com formação em dor apresentam um nível mais elevado de IE aplicadas nas dimensões do Planeamento, do Ensino à Pessoa com Dor, do Registo, de Reavaliação e na Execução de intervenções farmacológicas (p<0,05). Por exemplo e mais especificamente, verificou-se que quanto mais horas tiver a Formação em Dor, mais prevalentes são as IE em GD (p<0,05), com destaque para os enfermeiros com mais tempo de horas de formação (>50 horas). E nesta perspetiva, quanto maior for o nível de adequação (considerado) para a Formação em Dor na prática em SUB, mais consistente é a práxis em todas as dimensões de GD (p<0,05). Neste contexto, os enfermeiros com maior prevalência de aplicação de IE, foram os que consideram essa formação completamente adequada.

Estes resultados reforçam o referido por Mota et al., (2020), segundo os quais “a formação contínua relacionada com a dor deve ser um imperativo maior para os enfermeiros”. Esta premissa levou os mesmos autores a aconselhar “planos de formação cuidados e criteriosos no sentido de minimizar os efeitos da dor não controlada”, face ao que se manifesta total concordância para a realidade dos enfermeiros que exercem no SUB.

No global, e após as observações dos resultados, importa considerar que qualquer estudo é pertinente não só pelos resultados que apresenta, mas também pelas novas questões que levanta. E nesta perspetiva, emergem questões para futuras investigações, que aqui, podem ser consideradas limitações deste estudo: além da limitação amostral, resultou redutor o estudo relativo à variável Habilitações Literárias, para poderem ser analisadas as diferenças entre a incidência das IE implementadas e as respetivas áreas científicas das pós-graduações.

Conclusão

As intervenções de enfermagem na Gestão da Dor, podem assumir-se como indicadores de qualidade aos cuidados prestados, pelo que importa rever as expectativas em objetivos e respetivos resultados. A amostra apresenta características representativas da população portuguesa, do ponto de vista sociodemográfico, profissional e formativo. As intervenções de enfermagem na GD, foram identificadas em cada dimensão da GD. As relações entre as variáveis sociodemográficas, e as IE na GD, fizeram emergir algumas realidades: as variáveis sociodemográficas, não apresentaram quaisquer relações significativas relevantes. Das variáveis profissionais, as Habilitações Literárias, a experiência em SUB, revelaram-se determinantes, já que os enfermeiros com pós-graduação e mais tempo de experiência em SUB apresentam melhor nível de intervenções em GD. As relações entre os contextos de formação e as IE, permitiram verificar alguma insuficiente Formação em Dor, o que se traduziu em intervenções moderadas, e menos conseguidas, ao nível de GD.

Os resultados, são um contributo promotor da proposta para a aposta na formação em Dor, desde a licenciatura, passando pela formação contínua e formação em serviço, reforçando assim, o empoderamento da equipa de saúde, especialmente dos enfermeiros, bem como a melhoria de qualidade da vida do doente em SUB.

Na proposta para futura investigação, e partindo das questões emergentes, seria pertinente encontrar algumas respostas reflexivas por parte dos enfermeiros para o seguinte:

Será que há diferença entre o nível de qualidade cuidativa, em enfermeiros que obtêm pós-graduações versus mestrados em enfermagem? Será que outras amostras poderão expressar atitudes semelhantes? O que é que esta realidade tem a ensinar-nos? Será que a maior prevalência de práticas em GD não corresponde ao maior grau de formação em enfermagem? E sobretudo, será que há variáveis omissas semelhantes às “atitudes omissas, e de interpretação minoritária” encontradas em Samarkandi (2018), nomeadamente, com poder preditivo na forma como os enfermeiros perscrutam o sentido e o significado da dor, em GD?

E uma vez reconhecido este nível de variáveis, será que poderia ser estudada a relação entre a tipologia e a intensidade da dor, com que os doentes recorrem ao SUB e a tipologia de IE implementadas?

E finalmente quais as barreiras que poderemos ainda reconhecer, a partir destes resultados? Será que a formação, tem efeito discriminatório no nível de prestação cuidativa em GD, ao nível de cada dimensão? E quais as barreiras que estariam aqui representadas? Enfim, deixa-se a proposta de uma pesquisa de carater fenomenológico, num desenho metodológico qualitativo, com a aplicação de entrevista semiestruturada, a uma amostra de enfermeiros selecionados para o efeito. Todos, instituições e cuidadores, mas sobretudo os doentes, ficariam a ganhar com isso.

Agradecimentos e financiamento

Agradecem-se os contributos do Instituto Politécnico de Bragança e de todos os Enfermeiros participantes no estudo.

Contribuições dos autores

Conceptualização, C.F. e M.A.V.B.; tratamento de dados, C.F. e M.A.V.B.; análise formal, C.F. e M.A.V.B.; aquisição de financiamento, C.F. e M.A.V.B.; investigação, C.F. e M.A.V.B.; metodologia, C.F. e M.A.V.B.; administração do projeto, C.F. e M.A.V.B.; recursos, C.F. e M.A.V.B.; programas, C.F. e M.A.V.B.; supervisão, C.F. e M.A.V.B.; validação, C.F. e M.A.V.B.; visualização, C.F. e M.A.V.B.; redação - preparação do rascunho original, C.F. e M.A.V.B.; redação - revisão e edição, C.F. e M.A.V.B.