Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Relações Internacionais (R:I)

Print version ISSN 1645-9199

Relações Internacionais no.21 Lisboa Mar. 2009

Um novo modelo energético? «Yes we can»

António Costa Silva *

O Presidente Obama apresentou um plano com vista a agir na crise actual. Para compreendermos as limitações e os riscos do seu programa, em particular na área da energia, começaremos por dissecar o contexto em que esta mudança ocorre, caracterizar os contornos da crise actual e as suas características, bem como as respostas possíveis. Depois iremos discutir o plano do Presidente Obama nos seus objectivos e nas três vertentes essenciais (em particular a energia) para lançarmos um olhar para o futuro com base na análise dos riscos associados ao seu plano e que podem fazer gorar as imensas expectativas criadas.

Palavras-chave: Plano Obama, crise económica e financeira, política energética, segurança energética

A new energetic model? «Yes We Can»

President Obama has presented a plan to act in the current crisis. In order to understand its limits and risks, especially in energy issue, we will start to explore its context, describe the current crises, as well as the possible answers. After that we will discuss the mains goals of Obamas plan and its risks which could undermine the expectative created around it.

Keywords: Obamas plan, financial and economic crises, energetic policy, energetic security

Em 1933, quando o Presidente Franklin Roosevelt tomou posse e lançou o New Deal disse uma frase famosa: «A Nação está a pedir acção e acção já.» Quando hoje se fazem comparações entre o Presidente Obama e Franklin Roosevelt e se fala de um novo New Deal é preciso muita precaução porque as épocas históricas são diferentes, os problemas têm especificidades diferentes e a história nunca se repete da mesma maneira. Mas há no entanto um traço comum: hoje como em 1933 os Estados Unidos e o mundo inteiro pedem acção e acção já. E não há dúvida que o Presidente Obama vai empreender essa acção. Mas para compreendermos o que se pode passar e quais são as limitações e os riscos do seu programa, em particular na área da energia, é importante dissecarmos primeiro o contexto em que esta mudança ocorre, caracterizar os contornos da crise actual e as suas características, bem como as respostas possíveis. Depois iremos discutir o plano do Presidente Obama nos seus objectivos e nas três vertentes essenciais (em particular a energia) para de seguida lançarmos um olhar para o futuro com base na análise dos riscos associados ao seu plano e que podem fazer gorar as imensas expectativas criadas.

A CRISE ECONÓMICA E FINANCEIRA ACTUAL E AS RESPOSTAS

O ano de 2008 foi caracterizado por um primeiro semestre em que o alto preço do petróleo e das commodities em geral, incluindo as alimentares, levou alguns a desenterrar as teorias de Malthus e a prever todo o tipo de catástrofes por falta de recursos e terminou com um segundo semestre em que se assistiu a uma intervenção crescente dos governos na economia e ao regresso das teorias de outro economista – John Maynard Keynes[1].

De facto, 2008 foi o ano de todos os cisnes negros[2], arrasou muita da sabedoria convencional e triturou muitas ideias feitas e lugares comuns. Do ponto de vista económico o primeiro semestre de 2008 foi dominado pela luta contra a inflação alimentada pelos altos preços das commodities e a segunda metade pela crise financeira e o perigo da queda acentuada da procura mundial que pode gerar um período (mais ou menos longo) de deflação.

É neste contexto que devemos perguntar: porquê o regresso das teorias keynesianas que estão na base do plano do Presidente Obama e que foram consagradas na cimeira do G-20 realizada em Washington em Novembro de 2008? Keynes é um economista que, nas últimas décadas, apesar de continuar a ser estudado nos meios académicos, foi hostilizado por ideólogos e políticos defensores do fundamentalismo do mercado livre, da desregulação, da privatização e do «Estado mínimo».

Acontece que, com o alastramento da crise do mercado de crédito desencadeada no Verão de 2007 e que se agravou consideravelmente em 2008, ficou claro face às primeiras medidas tomadas pela Administração Bush (o primeiro Plano Paulson) e por alguns governos europeus, que a política monetária já não é suficiente para estimular a economia – a prova são as taxas de juro que chegaram perto de zero por cento nos Estados Unidos e no Japão. Por outro lado, a falta de confiança gerada nos mercados financeiros faz que os bancos não emprestem dinheiro uns aos outros e às empresas que precisam. Foi esta situação, aliada ao colapso da procura, que abriu caminho à progressiva intervenção dos governos na economia e ao ressurgimento das teorias keynesianas. Keynes defendeu todo um programa para estimular a economia nestas circunstâncias com base no aumento da despesa pública (financiada pela dívida) e na redução dos impostos. É neste quadro que emerge o plano do Presidente Obama e as propostas da cimeira de Novembro do G-20 apelando a respostas para a crise económica e financeira que passam por uma maior intervenção dos governos na economia, mais sector público e mais regulação. Vai começar um ciclo político que é o contraponto daquele que o Presidente Reagan iniciou nos anos de 1980, quando postulou: «O Governo não é a solução para os nossos problemas». Neste novo ciclo o Governo é uma solução, desde que seja eficaz, sem que isso desvalorize o papel do mercado livre como gerador de riqueza e progresso. O que é importante acentuar é que estes ciclos, que apelam num caso ao estímulo da oferta (com base na redução de impostos), e noutro ao estímulo da procura (com base no efeito «multiplicador» do investimento do Governo), não devem favorecer visões económicas extremistas e redutoras como diz Robert Barro[3]. A realidade é demasiado complexa para ficarmos prisioneiros de disputas políticas e ideológicas que usam as teorias económicas como campo de batalha.

Há que ter algumas precauções em relação ao entusiasmo excessivo à volta da teoria keynesiana porque esta não é uma panaceia universal e tem limitações. Ela funcionou bem e ajudou a estimular a economia dos Estados Unidos e do mundo depois da Grande Depressão de 1929 mas falhou nos anos 70 do século passado em vários países. O plano do Presidente Obama que contempla basicamente um investimento significativo nas infra-estruturas do país, na ajuda aos governos estaduais e num package energético substancial, pode falhar se alguns riscos não forem minimizados. Não é suficiente jogar dinheiro para cima dos problemas (atirado de helicóptero como na metáfora de Milton Friedman) para resolver a situação, como se está a verificar com a intervenção dos governos no sistema financeiro que não está a produzir os resultados desejados. Também não basta aumentar a despesa pública financiada com a dívida para sairmos da crise. E como alerta Robert Barro[4] «a crise financeira e a possível depressão não invalidam tudo o que aprendemos sobre macroeconomia desde 1936». É preciso todo um programa estratégico de intervenção, bem desenhado e articulado, com mecanismos eficazes e estímulos fiscais apropriados, que seja capaz de usar o dinheiro dos contribuintes de forma sábia, para mudar a situação e transformar a crise em oportunidade. Isso está longe de estar garantido e algumas dúvidas se levantam na análise do Plano Obama e da sua execução como se ilustra abaixo.

O PLANO OBAMA: CONTEXTO E OBJECTIVOS

CONTEXTO

O Plano Obama para a recuperação económica dos Estados Unidos contempla três vertentes essenciais: o investimento em infra-estruturas; a ajuda aos governos estaduais e comunidades locais; e o investimento em tecnologias limpas e no ambiente para mudar a matriz energética americana e reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis (cf. Tabela 1).

Tabela 1 › SÍNTESE DO PLANO OBAMA

| Área de intervenção | Pacote financeiro (mil milhões de US$) | Objectivos |

| Ajuda ao sistema financeiro e económico | 700 a 825 | • Estabilizar o sistema financeiro • Criar cinco milhões de novos postos de trabalho |

| Mudança da matriz energética | 150 | • Emergência de uma economia baseada em energias limpas (energias renováveis) • Reduzir a dependência do petróleo em 5 MB/D |

| Acelerar a introdução de carros eficientes | 7 (compra de carros)

4 (fabricantes) | • Mudar a frota automóvel tornando-a mais eficiente • Ajudar os fabricantes a modernizarem as fábricas • Pôr até 2015 um milhão de carros eficientes nas estradas |

| I&D |

| • Programas de investigação orientados para a eficiência energética |

| Eficiência energética |

| • Aumentar os standards da indústria automóvel • Melhorar a eficiência no consumo de combustíveis quatro por cento ao ano |

| Redução de emissões de CO2 |

| • Reduzir emissões 80 por cento abaixo dos níveis de 1990 até 2050 • Investir na geração eléctrica em centrais a carvão que gerem baixas emissões • Introduzir um esquema cap-and-trade |

| Biocombustíveis |

| • Apostar nos biocombustíveis que não competem com as culturas alimentares • Construir a infra-estrutura para incorporar 60 mil milhões de galões em 2030 |

| Emprego |

| • Criar «empregos» nas indústrias verdes • Desenvolver um plano de treino dos militares americanos veteranos de guerra |

| Outros estímulos fiscais |

| • Política selectiva de redução de impostos • Apoiar empresas que criem emprego • Apoiar as empresas que apostem em equipamentos mais eficientes |

| Produção doméstica de petróleo |

| • Aumentar a produção doméstica de petróleo • Reduzir as importações do exterior |

O Plano Obama tem sido comparado ao New Deal de Franklin Roosevelt mas não é a mesma coisa. O New Deal foi introduzido num país diferente em que pontificavam as grandes empresas e os grandes sindicatos capazes de negociarem grandes acordos com o Governo. Hoje, a sociedade americana hoje é muito mais fragmentada e fluida. E o que é interessante é que as companhias de sucesso como a Google, a Microsoft ou a Apple, são companhias que nada têm a ver com o paradigma da Standard Oil ou da General Motors. Esta última, como a General Electric, tem ainda algumas características das grandes companhias do passado, mas são exactamente estas companhias que estão hoje com grandes dificuldades. O mundo empresarial e a sociedade americana são muito diferentes do início dos anos de 1930. Como salienta o The Economist[5], hoje são mais os americanos que são proprietários de uma companhia (15 por cento) do que aqueles que pertencem a um sindicato (12 por cento).

É neste país mais fragmentado e mais fluido que o Presidente Obama vai aplicar o seu plano. Um país que registou uma queda de cerca de um terço no seu mercado de acções e que registou uma queda significativa na produção industrial e nos níveis de confiança dos agentes económicos, sem precedentes nos últimos anos. Além disso, com o colapso no sector imobiliário e no sector financeiro, a economia americana entrou em recessão em 2008 havendo outra variável-chave que não pode ser ignorada: a taxa de desemprego. Em Novembro de 2008 a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 6,1 por cento e as estimativas apontam para oito por cento no fim de 2009, o que significa que este ano se pode atingir a maior taxa de desemprego do país nos últimos vinte e cinco anos. Nos primeiros nove meses de 2008 cerca de 800 mil pessoas perderam os seus empregos nos Estados Unidos e o total de desempregados passou de 7,3 milhões para 9,5 milhões de pessoas. No que diz respeito à estimativa para 2009 é que o PIB dos Estados Unidos sofra uma contracção de 1,5 por cento, semelhante à da União Europeia (-1,5 por cento) e do Japão (-2,5 por cento).

Neste quadro, o plano do Presidente Obama tem dois objectivos claros no curto prazo: reactivar a economia e lutar contra o desemprego. Para isto acontecer o plano aposta na área da energia e das tecnologias limpas para servir de motor à activação da economia do país levando a um novo ressurgimento económico. A questão que isto suscita é a seguinte: será a energia uma boa solução? O plano é plausível?

Como vamos procurar demonstrar a energia é uma boa escolha. A energia é uma das mais importantes indústrias da economia global e tem hoje constrangimentos sérios porque utiliza a quase totalidade da capacidade instalada, mesmo numa época de recessão. O investimento na infra-estrutura energética tem sido altamente deficitário. Um indicador preocupante é que a capacidade global de armazenamento de petróleo, que está funcional, corresponde a menos de dez dias da procura mundial, o que significa que há menos de dez dias a separar a destruição da procura da destruição da oferta. Vivemos, portanto, num sector crucial para a economia global, no fio da navalha. A reformulação da matriz energética dos Estados Unidos e do mundo pode resolver muitos problemas e constrangimentos se esse objectivo for alcançado e em particular pode diminuir a dependência energética dos Estados Unidos dos combustíveis fósseis, pode mudar o actual modelo de desenvolvimento e consumo tornando-o mais sustentável e competitivo, e pode gerar muito emprego, o que é um factor crucial na situação actual. Neste sentido podemos dizer que a transformação total da matriz energética e o impacto positivo que pode ter no modelo de desenvolvimento económico pode ser uma boa resposta à recessão global e faz sentido. De facto, se analisarmos as últimas grandes crises que o mundo atravessou, vemos claramente que há uma interacção de todas elas com os períodos seguintes de desenvolvimento económico. Neste contexto, as lições da História são importantes.

A saída da Grande Depressão de 1929-1933 baseou-se num programa keynesiano de grandes obras públicas mas também no desenvolvimento do complexo militar e industrial americano que serviu de motor económico, recebeu um grande impulso com a II Guerra Mundial e gerou um ciclo positivo de desenvolvimento. No fim dos anos 90 do século passado a saída da crise assentou no desenvolvimento da internet, na aposta nas novas tecnologias de informação e comunicação e na emergência das redes. Quando se deu o colapso das empresas «dot.com» em 2001, com o rebentar da bolha tecnológica, a saída da crise assentou na expansão do mercado imobiliário e financeiro que gerou um novo ciclo de desenvolvimento e riqueza. Este ciclo, por sua vez, conduziu à crise destes sectores em 2007 e 2008 e gerou a primeira crise verdadeiramente global. A História mostra que nem todas as saídas para a crise são boas e que é crucial construir um eixo estratégico de desenvolvimento que seja sustentável e potencie a economia para o futuro. A saída da crise actual implica a escolha de um novo sector de desenvolvimento que possa servir de motor ao crescimento económico. Olhando para os grandes desafios do século XXI – o terrorismo, a segurança energética e a ameaça climática – é indubitável concluir que a aposta na economia da energia é uma boa escolha[6]. A energia pode ser o eixo estratégico de desenvolvimento virado para o futuro e, para ter sucesso, como saída para a crise, é importante que os investimentos sejam sustentáveis e respondam aos critérios enunciados por Lawrence Summers[7], «as melhores medidas serão aquelas que representam investimentos no curto prazo com retorno para o Governo ao longo do tempo ou aquelas que se integram em acções a longo prazo para melhorar o orçamento». A aposta na energia deve inserir-se neste quadro e pode levar à transformação total da matriz energética tendo impacto na génese de um novo modelo de desenvolvimento económico capaz de corrigir os desequilíbrios actuais da economia mundial e ser mais competitivo e sustentável.

OBJECTIVOS

O Presidente Obama tem um plano que está sumarizado na Tabela 1. Este plano prevê basicamente o seguinte:

· Um package de 700 a 800 mil milhões de dólares para a ajuda ao sistema financeiro e à economia; destes, 300 mil milhões vão assumir a forma de reduções fiscais.

· Um investimento 150 mil milhões de dólares em dez anos como parte de um programa estratégico para criar uma ruptura na matriz energética dos Estados Unidos que conduza à emergência de uma economia baseada em energias limpas.

· A redução da dependência energética do petróleo do exterior diminuindo em dez anos o consumo das importações combinadas da Venezuela e do golfo Pérsico[8] (5).

· A criação de cinco milhões de novos postos de trabalho associados a este programa de investimentos em energias limpas.

· O aceleramento da introdução no mercado americano dos carros eléctricos e dos carros híbridos, concedendo sete mil milhões de dólares em créditos fiscais para a compra de carros mais eficientes e quatro mil milhões de dólares aos fabricantes para modernizarem as fábricas e produzirem carros mais eficientes.

· A aposta, de forma significativa e consistente, no desenvolvimento das energias renováveis.

· A aposta em programas de Investigação e Desenvolvimento para tecnologias avançadas para automóveis, incluindo baterias, com o objectivo de até 2015 pôr um milhão de carros eficientes (híbridos e eléctricos) nas ruas.

· O aumento da eficiência energética do país e em particular dos standards do consumo de combustíveis em cerca de quatro por cento ao ano.

· O investimento na geração eléctrica em centrais a carvão que gerem um baixo nível de emissões de CO2.

· A proposta de um programa, baseado num esquema cap-and-trade, para a redução das emissões de CO2 em 80 por cento abaixo dos níveis de 1990, até 2050.

· A aposta na nova geração de biocombustíveis que não entre em competição com as culturas alimentares; o investimento de recursos federais no desenvolvimento das alternativas mais promissoras e a construção das infra-estruturas necessárias para a incorporação de pelo menos 60 mil milhões de galões de biocombustíveis em 2030.

· Desenvolvimento de um programa de treino dos militares americanos veteranos de guerra para trabalharem nas indústrias «verdes».

· Utilização de uma política selectiva de redução de impostos para empresas, sectores de actividade e segmentos populacionais para estimular a economia e aliviar algumas dificuldades.

· Estimular a produção doméstica de petróleo nos Estados Unidos como medida para prevenir o aumento do preço do petróleo e reduzir as importações do exterior.

Para analisarmos a plausibilidade deste programa há três níveis de reflexão que não podemos evitar: o contexto económico e financeiro em que o programa vai operar e os riscos associados; o contexto energético dos Estados Unidos e as suas debilidades e dependências actuais; por fim o contexto político dos Estados Unidos e do mundo e as debilidades e riscos associados.

VANTAGENS E RISCOS ASSOCIADOS

OS RISCOS ECONÓMICOS

O principal risco que existe a nível económico advém do facto de os três principais motores económicos do planeta – Estados Unidos, União Europeia e Japão – estarem em recessão simultânea. A contracção do PIB prevista para 2009 é significativa nas três economias mais importantes do mundo o que, combinado com a resposta abaixo do expectável das economias emergentes e a desaceleração da economia chinesa, pode levar à existência de uma recessão prolongada. Isto mesmo é confirmado pelas previsões mais recentes da Global Insight[9] que apontam para uma contracção da economia global de 0,4 por cento em 2009, o que a acontecer será a primeira contracção do PIB mundial nos últimos setenta anos. Todo este cenário pode alterar as prioridades do Presidente Obama. Quando existe uma crise económica profunda, as preocupações a curto prazo (reactivar a economia e diminuir o desemprego) correm o risco de sobrepor-se a tudo o resto. Os recursos financeiros são mais escassos, o crédito é mais apertado e o dinheiro pode não chegar para tudo, nomeadamente para os investimentos de fundo na mudança da matriz energética, no ambiente e em tecnologias limpas.

Por outro lado, em épocas de recessão, a História ensina que o proteccionismo e o nacionalismo sofrem um aumento considerável. E os Estados Unidos são um país particularmente propenso a estes fenómenos, mesmo em períodos de prosperidade, como se viu recentemente na Administração Bush – e apesar do esforço positivo desta – com o chumbo das duas câmaras do Congresso à proposta da empresa estatal chinesa de petróleo (CNOOC) para a aquisição da companhia americana UNOCAL ou o chumbo à proposta da empresa dos portos do Dubai (DPC) para a aquisição de interesses nas infra-estruturas portuárias dos Estados Unidos. Se o proteccionismo se acentuar com a crise iremos assistir a um recuo considerável do comércio mundial e do preço das commodities, o que terá um grande impacto nas taxas de crescimento dos países emergentes, acentuando ainda mais a recessão mundial.

O comércio mundial está a ser profundamente afectado pela crise do crédito e pela queda dos preços do petróleo e isto é exponenciado pela crise bancária e a queda de confiança. Esta crise do comércio mundial é o resultado directo do colapso da procura com a queda vertiginosa das vendas não só na indústria automóvel mas noutras como a de computadores, tecnologias de informação e maquinaria industrial. A consequência é a queda acentuada da produção industrial que só nos últimos três meses de 2008 caiu a uma taxa anualizada de 20 por cento, segundo a JP Morgan. Por outro lado, com a queda do banco Lehman & Brothers, a crise do crédito globalizou-se, o sistema bancário mundial esteve perto do colapso e funções financeiras básicas como a emissão de cartas de crédito foram afectadas, o que dificulta ainda mais a vida das empresas e as trocas comerciais. Com o colapso da procura o resultado é o declínio do comércio mundial no curto prazo, o que já é reflectido na queda das exportações e importações de países como os Estados Unidos, a China, a Inglaterra e o Canadá[10]. E um dado crítico é que as exportações e importações da China caíram em Dezembro de 2008 pelo segundo mês consecutivo e são esperadas quedas maiores. O declínio das exportações da China pode criar problemas internos no país e agravar ainda mais a desaceleração económica chinesa, o que traz receios acrescidos devido à importância da China na economia mundial e à sua posição de grande credor dos Estados Unidos. Quanto às importações da China o seu declínio tem sido ainda mais rápido do que o das exportações, facto que causa grande preocupação pois reforça o papel da China como fornecedor de bens ao resto do mundo e não contribui para reequilibrar a economia mundial dado que não reduz os surpluses da China e aumenta o risco de se desencadearem tensões no comércio internacional, agravando a recessão.

O papel da China e do resto dos países emergentes é importante para a saída da crise mundial e para a correcção dos desequilíbrios existentes, nomeadamente dos défices gémeos dos Estados Unidos que são um dos factores que geraram a situação actual. Como diz Martin Wolf[11], uma das causas desta crise e que torna difícil a sua superação é a interacção dos desequilíbrios persistentes – externo e interno – dos Estados Unidos (os défices gémeos) com o resto do mundo. Em tempos de procura crescente este modelo, baseado na acumulação de défices por parte dos Estados Unidos e, alguns países desenvolvidos e na expansão do crédito, funcionou. Mas a grande questão é que quando a procura entra em declínio e há uma retracção do consumo privado, como acontece agora, é preciso uma mudança radical do modelo de desenvolvimento. A discussão desta mudança e da sua direcção é feita no ponto 4,3, com base na proposta de Mohamed El-Erian[12]: os Estados Unidos, a Europa, o Japão e os países emergentes têm que adoptar políticas específicas e mais coordenadas entre eles e a nível global. Os riscos económicos actuais não podem ser minimizados sem medidas políticas sérias e profundas que sejam capazes de estimular a procura, em especial nos países que têm excesso de reservas monetárias como a China, a Alemanha e os países emergentes mais dinâmicos. Esse é o único caminho e não é claro que o Plano Obama incorpore esta dimensão externa, absolutamente necessária, da acção coordenada e global. Como resumiu Martin Wolf, hoje a escolha «é entre uma economia mundial mais equilibrada ou a desintegração»[13].

Curiosamente, os países emergentes estão hoje numa situação em que muitos deles exibem surpluses consideráveis, são credores e não devedores, e a forma correcta de resolver a crise passa por uma coordenação das políticas dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, da Rússia e dos restantes países emergentes em que estes últimos, adoptando políticas keynesianas para estimularem a procura interna, podem permitir a criação de condições para uma saída mais rápida da recessão mundial e um combate mais eficaz aos desequilíbrios do modelo de desenvolvimento económico vigente. Ora, o paradoxo relativamente aos países emergentes é o seguinte: hoje têm condições para adoptar políticas keynesianas mas é pouco provável que o façam, enquanto que no passado não tinham condições e adoptaram essas políticas o que levou ao agravamento das suas crises.

As medidas do Plano Obama são acertadas em múltiplas dimensões, nomeadamente o investimento nas infra-estruturas e a política selectiva de redução de impostos No entanto é preciso também aqui alguma precaução e ter em conta as críticas de alguns economistas eminentes, como Greg Mankiw[14] quando argumenta que um grande programa de investimentos do Estado pode conduzir ao desperdício e é lento a implementar. Mankiw apoia mais uma política de redução de impostos que pode ter efeitos mais rápidos. Tendo em conta este quadro, as medidas do Plano Obama, se forem bem estruturadas, podem criar incentivos para as empresas aumentarem o número de empregados e investirem em novos equipamentos e em tecnologias mais limpas. É também importante a preocupação do Plano Obama em assegurar reembolsos às empresas com prejuízos em 2008 e 2009 para que possam ter liquidez.

A política de redução de impostos é crucial e, se for feita de forma selectiva para beneficiar as empresas que recrutem mais empregados e adquiram equipamentos e tecnologias limpas, pode funcionar no sentido positivo para estimular a economia. No entanto, a redução dos impostos para as famílias tem sempre o perigo de esse dinheiro servir para aumentar as poupanças e não estimular o consumo. A sabedoria económica mostra que as reduções de impostos para serem eficazes e estimularem a economia devem ser selectivas, feitas na altura apropriada e terem efeitos temporais definidos associados a objectivos concretos. E sobre isto o Plano Obama apresenta muitas ambiguidades que não garantem a eficácia da sua aplicação.

O apoio às famílias mais carenciadas também é importante para estimular o consumo. O investimento em infra-estruturas e a ajuda aos governos estaduais revestem-se de uma importância crucial na conjuntura actual. Aliás, um outro economista de renome, de que hoje pouco se fala, J. K. Galbraith, vai voltar à ribalta não só porque no seu livro clássico The Great Crash, 1929 mostrou como os mercados, nos processos que geram as bolhas especulativas, se desconectam da realidade, mas também porque demonstrou que o crédito fácil conduz a catástrofes financeiras e a melhor maneira de reactivar a economia é fazer grandes investimentos em infra-estruturas, na linha do que defende Obama.

Um elemento que é importante para dar solidez ao Plano Obama é o reconhecimento mais ou menos disseminado de que a superação da crise económica e financeira é um problema que os mercados livres e não regulados e o capital privado não vão resolver. Como disse o Presidente Franklin Roosevelt há muito tempo atrás, citado por Paul Krugman[15]: «Nós sempre soubemos que o interesse privado irrestrito é má moral; sabemos agora que é também má economia.» Nessa mesma linha, Paul Krugman[16] fez uma crítica demolidora a um grande economista, Milton Friedman, quando este defendeu o fundamentalismo do mercado:

«No início dos anos 60 Friedman fez um completo retorno ao fundamentalismo do mercado livre argumentando que mesmo a Grande Depressão foi causada não pelas falhas do mercado mas sim pelas falhas do Governo. O seu argumento é insustentável e, direi eu, quase no limite da desonestidade intelectual. Mas o facto de um grande economista se sentir compelido a engajar-se numa posição intelectual dúbia é, por si só, uma indicação do poder de atracção do fundamentalismo do mercado livre.»

O curioso é que estes argumentos são repetidos hoje a propósito da crise actual, que seria, ela própria, produto das falhas dos governos e não dos mercados. Os debates intelectuais tendem a repetir-se mas essa repetição associa-se sempre a um certo tom de comédia. A intervenção do Estado na economia é hoje uma ideia que colhe um apoio transversal no espectro político, existindo a convicção clara de que deixar o mercado funcionar, de forma livre e desregulada, como defendem alguns fundamentalistas do mercado, na esperança vã de vir a renascer um capitalismo purificado, levaria ao colapso brutal da economia global com o aumento da pobreza e consequências imprevisíveis. No fundo, o que a crise financeira actual veio pôr em causa não é a ideia do mercado em si mas o princípio da auto-regulação dos mercados, e isto é um dado importante para formatar as políticas que vão lidar com a crise. Há, no entanto, dois riscos maiores que o unanimismo sobre a intervenção do Estado pode gerar e onde o Plano Obama, como outros, pode falhar. O primeiro risco é uma excessiva intervenção estatal, o que não será bom para a economia a médio e longo prazo porque pode afastar investidores e asfixiar o espírito de iniciativa. O segundo é uma excessiva regulação dos mercados que pode asfixiar a sua dinâmica. É necessário minimizar ambos os riscos.

Finalmente, existe hoje a convicção de que o resgate dos bancos feito pelos governos já não é suficiente. Sem resolver o problema dos activos tóxicos e limpar o balanço dos bancos, a confiança não vai voltar ao sistema financeiro. Isto exige uma terapia de choque e não é suficiente continuar gradualmente a recapitalizar os bancos ou optar pela criação de um «Banco Mau» (Aggregate Bank) que recolha os activos tóxicos (e a que valor?) para resolver o problema. A terapia de choque deve passar pela nacionalização temporária dos bancos com dificuldades inultrapassáveis, mas não é claro que o Presidente Obama queira seguir por aí. Essa medida exige muita coragem política, sobretudo num país como os Estados Unidos, embora tenha sido exactamente este caminho que o governo dos Estados Unidos seguiu no fim dos anos de 1980, como lembra Paul Krugman, com a nacionalização temporária dos bancos moribundos e a transferência dos seus activos tóxicos para a Resolution Trust Corporation, seguida pelo pagamento das dívidas dos bancos para os tornar solventes e finalmente com a sua revenda a novos accionistas. Desta forma, o dinheiro dos contribuintes não é gasto em vão e em muitos casos ainda assegura um retorno aceitável.

OS RISCOS ENERGÉTICOS

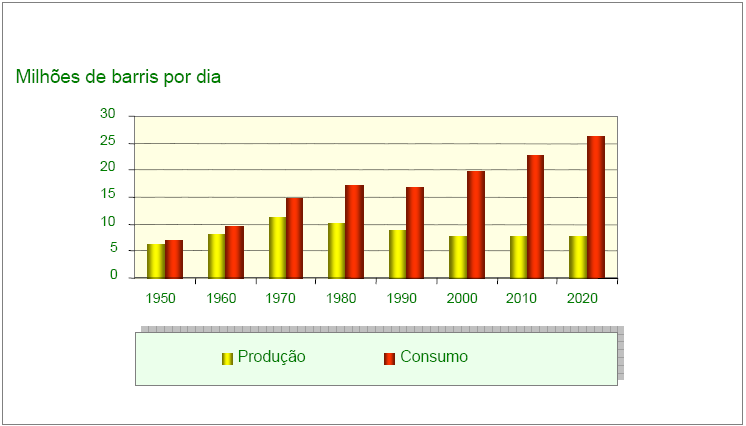

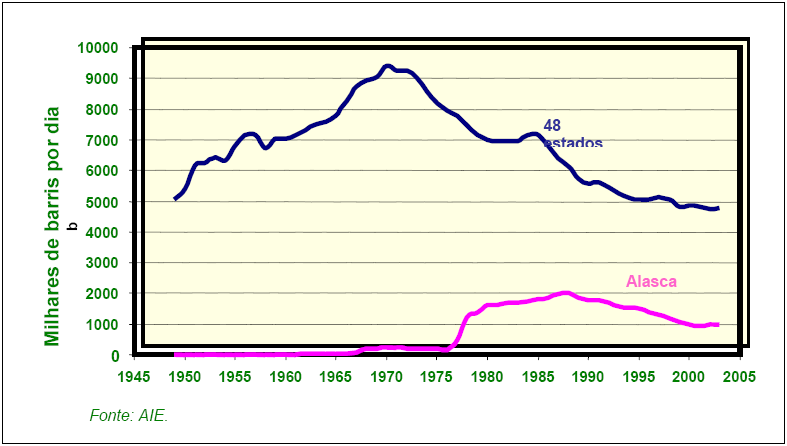

Para avaliarmos o possível impacto do Plano Obama na área da energia é preciso analisar o actual contexto energético do país. Os Estados Unidos têm um perfil de produção e consumo que está ilustrado nas figuras 1 e 2.

Figura 1 › PRODUÇÃO E CONSUMO DE PETRÓLEO NOS ESTADOS UNIDOS

Figura 2 › PETRÓLEO: PRODUÇÃO E DECLÍNIO NOS ESTADOS UNIDOS

Este perfil mostra com clareza o seguinte:

• O país atingiu o pico de produção em 1970, como foi previsto por King Hubert[17] e depois entrou em declínio irreversível.

• O país tem um problema claro de dependência energética do exterior[18]: entre 1959 e 1973 as importações de petróleo do exterior representavam nove por cento do consumo do país; em 2003 foi de 59 por cento e em 2020 pode chegar a 70 por cento (Figura 1).

• O Plano Obama pretende reduzir esta dependência do exterior.

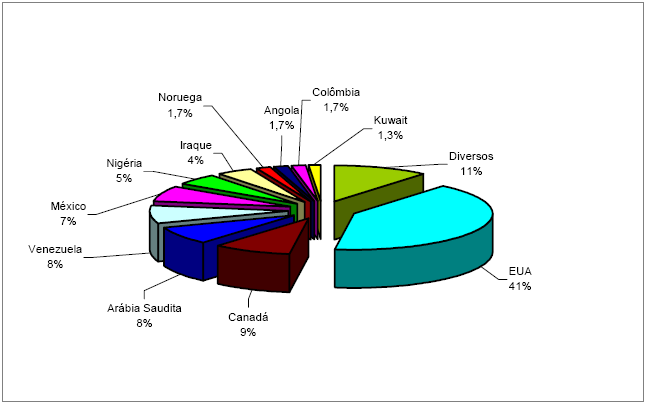

• Os Estados Unidos são o primeiro consumidor de petróleo do mundo. Um em cada quatro barris de petróleo que são produzidos no mundo vai para os Estados Unidos. Em 2007, consumiram 21 MB/D (milhões de barris por dia). A Figura 3 mostra a origem do petróleo consumido nos Estados Unidos segundo os dados da Agência Internacional de Energia.

Figura 3 › ORIGEM DO PETRÓLEO CONSUMIDO NOS ESTADOS UNIDOS

|

Os Estados Unidos têm uma clara estratégia de diversificação das suas fontes de abastecimento, o que é uma lição para a Europa que está excessivamente dependente do petróleo e gás da Rússia[19]. A estratégia dos Estados Unidos é notável: 75 por cento das suas fontes de abastecimento estão localizadas no hemisfério ocidental; o eixo atlântico que vai da América do Norte (Canadá) à América Central (México), à América do Sul (Venezuela e Colômbia), à África Ocidental (Nigéria e Angola) e à Europa do Norte (Noruega), funciona em pleno. Esta estratégia de valorização da bacia atlântica, ao mesmo tempo que não descura outras grandes zonas produtoras como o Médio Oriente (Arábia Saudita, Iraque e Kuwait), mostra de forma espectacular o que é uma verdadeira estratégia de diversificação para minimizar os riscos de ruptura no abastecimento. Só que o problema dos Estados Unidos não é este mas sim um excessivo consumo e uma excessiva dependência do exterior, e esta situação cria muito nervosismo em Washington.

No que concerne às importações os Estados Unidos recebem hoje da Venezuela cerca de 1,4 MB/D e do golfo Pérsico e Norte de África (Líbia e Argélia) 3,6 MB/D. O objectivo de Obama é reduzir o consumo de petróleo em dez anos numa quantidade equivalente às importações combinadas da Venezuela e Médio Oriente, o que significa uma redução de cerca de cinco MB/D como o demonstra John Duffield[20]. Para isso Obama defende a aposta noutras fontes alternativas de energia (energias renováveis, biocombustíveis, etc.) e no aumento da eficiência energética do país.

Esta abordagem não é nova. Já foi tentada antes pelos presidentes Nixon, Carter, Clinton e Bush e falhou sempre. Como explica o embaixador Richard Holbrooke[21], o Presidente Jimmy Carter fez uma tentativa sem sucesso de mobilizar o país com um discurso em Abril de 1977, propondo um projecto de independência energética que era «o equivalente moral duma guerra». Como todas as tentativas anteriores e posteriores também esta falhou e ficou célebre, na altura, uma das primeiras medidas que o Presidente Reagan tomou assim que foi eleito e se instalou na Casa Branca: mandou desmantelar os painéis solares instalados pela Administração Carter. O país viciado no petróleo não muda facilmente.

Uma das razões porque essas tentativas falharam sempre é que a indústria petrolífera é cíclica e quando um ciclo de altos preços do petróleo é seguido por uma baixa significativa, a aposta em fontes alternativas desaparece. Isso aconteceu a seguir ao choque petrolífero de 1979-1980. Quando em 1985 o preço do petróleo chegou abaixo dos 10 dólares por barril, todas as tecnologias de substituição que tinham sido desenvolvidas, incluindo as energias renováveis e a nuclear, foram postas em causa. O que sobrou foi a energia nuclear nalguns países, em especial em França, onde hoje é responsável pelo fornecimento de 80 por cento da electricidade do país. Actualmente, assiste-se a uma erosão significativa do preço do petróleo que passou de 147 dólares por barril em 11 de Julho de 2008 para menos de 80 por cento em Janeiro de 2009 (abaixo de 40 dólares por barril). Esta descida é explicada pelo declínio acentuado da procura mundial, pelas expectativas de baixo ou nulo crescimento económico, pelo aumento dos stocks de reservas nos países desenvolvidos e pelo abandono do capital especulativo do mercado da energia. Estão assim criadas as condições para um período de mais baixos preços da energia e das commodities em geral. Quando isto acontece, como a História amplamente demonstra, o desenvolvimento de fontes alternativas de energia sofre em geral uma desaceleração. Esperemos que desta vez os erros do passado não se repitam, mas nada o garante.

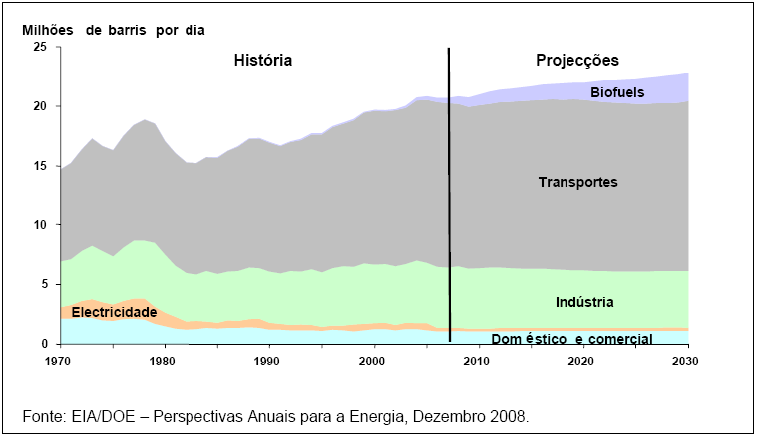

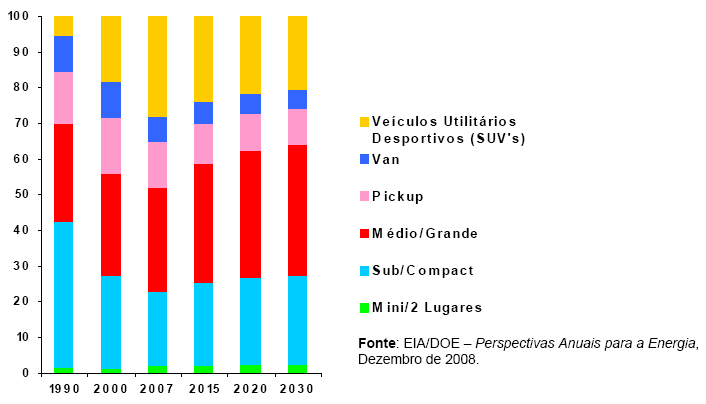

Este é um risco claro para a implementação do Plano Obama e para a sua aposta nas energias alternativas. E só há uma forma de fazer face a este problema: é aumentar os impostos nos Estados Unidos sobre o petróleo e a gasolina aplicando uma espécie de Taxa Pigou. Este economista britânico foi o primeiro a preocupar-se em estudar o efeito de um imposto para penalizar os produtos que provocam a poluição do ambiente e não ajudam à preservação dos bens públicos globais. Pigou[22] mostrou, nas primeiras décadas do século XX, quando a teoria das externalidades se disseminou na economia, articulada com estratégias de mitigação dos danos ambientais, que um imposto pode estabelecer um custo marginal para os poluidores igual ao dano marginal causado pela poluição. Ao mesmo tempo, a Taxa Pigou serve para estimular os produtos que protegem o ambiente e asseguram um desenvolvimento sustentável. Mas o problema é que nunca até hoje nenhum Presidente americano ousou enfrentar este problema aumentando os impostos do petróleo e gasolina e não é seguro que o Presidente Obama vá alterar esta posição. É preciso muita coragem para o fazer num país em que o automóvel é o cerne do modo de vida americano, um país que é o maior consumidor de petróleo no mundo e onde os Sport Utility Vehicles (SUV) são um ícone cultural. Estas máquinas de consumo frenético de combustíveis continuam a gozar de uma certa simpatia do público, sobretudo agora que os preços do petróleo estão de novo baixos. Como mostra a Figura 4 da EIA (do Departamento de Energia da Administração americana), os Estados Unidos consomem 65 por cento do petróleo no seu sistema de transportes.

Figura 4 › HISTÓRIA E PROJECÇÕES DO CONSUMO DE PETRÓLEO NOS ESTADOS UNIDOS

Esta é uma das mais elevadas taxas do mundo e uma mudança será lenta e coloca muitos desafios.

A Figura 5 mostra que o perfil de aquisição de carros nos Estados Unidos é dominado pelos SUV (30 por cento do mercado) e pelos carros médios e grandes (28 por cento). A influência dos carros mais pequenos é diminuta. A projecção para 2030 feita pelas próprias autoridades americanas não mostra uma grande alteração deste perfil e até reforça a contribuição dos carros médios e grandes.

Figura 5 › INVERSÃO NAS VENDAS DE VEÍCULOS: O AUTOMÓVEL VOLTA A ESTAR EM DESTAQUE

Fonte: EIA/DOE – Perspectivas Anuais para a Energia, Dezembro de 2008.

Estará a América preparada para uma grande mudança cultural e mental? Estará a nova liderança política americana suficientemente motivada para enfrentar o desafio e vencer todos os lóbis que se lhe vão opor, a começar pela indústria petrolífera, a indústria do carvão, a indústria automóvel e outras?

O facto de a UE ter impostos elevados sobre o petróleo e a gasolina leva a que na Europa a frota automóvel tenha sofrido um processo de «dieselização», sendo que os automóveis com motor a gasóleo têm uma eficiência maior e uma menor emissão de CO2(4). Isto ainda não aconteceu nos Estados Unidos onde os carros a gasóleo tinham em 2007 uma presença insignificante (cf. Figura 8).

Toda esta análise mostra que no contexto actual os baixos preços do petróleo e da gasolina criam pouco estímulo económico para o desenvolvimento de energias alternativas e o objectivo do Plano Obama de reduzir o consumo de petróleo dos Estados Unidos em cinco MB/D pode não funcionar se não for adoptada uma medida clara de aumento de impostos sobre o petróleo e a gasolina. E sobre isso existem todas as dúvidas porque, como vimos essa medida requer uma enorme coragem política, sobretudo num país como os Estados Unidos.

Uma falha importante do Plano Obama é a pouca atenção que dá à intervenção na rede eléctrica americana – envelhecida e sobrecarregada – e que tem dado origem a blackouts como o de 2003 que deixou 50 milhões de pessoas sem luz na parte noroeste do país. A intervenção na rede eléctrica e a luta pela criação de redes inteligentes (smart grids) que se adequem a um novo modelo energético, é essencial para o futuro. Este novo conceito de rede usa as tecnologias de informação para gerir os fluxos eléctricos, tem em conta que os consumidores podem ser também produtores de energia e a rede acolhe a possibilidade de múltiplas ligações para maximizar a utilização de fontes alternativas. Neste quadro, as redes inteligentes gerem a intermitência inerente às energias renováveis, ajustam a procura e a oferta, tornam o sistema mais resistente a falhas de equipamento e blackouts. As smart grids são uma aposta para o futuro e são equivalentes às «auto-estradas da informação» aplicadas à energia.

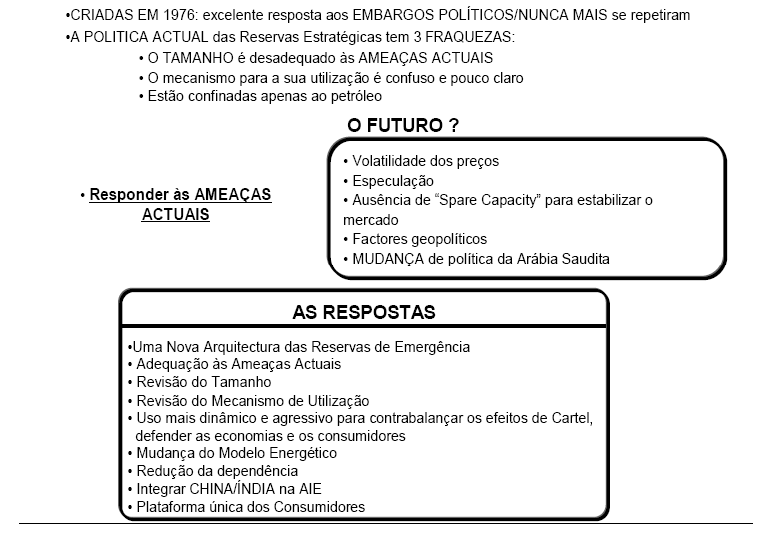

Outra falha importante do Plano Obama é que, aparentemente, a política energética não tem uma dimensão externa, não se articula com a política internacional do país e não prevê acções concertadas com outros países nesta área. Hoje, a redução da dependência energética é impossível de atingir no plano estritamente nacional. Quanto à dimensão externa, Obama é um dos poucos presidentes americanos que ignoram essa dimensão. Ao contrário da Europa, a energia esteve sempre presente na política externa dos Estados Unidos[23] – basta recordar o famoso encontro do Presidente Franklin Roosevelt com o rei da Arábia Saudita Ibn Saud, em Fevereiro de 1945, a bordo do porta-aviões US Quincy. Este encontro foi decisivo para marcar a política externa dos Estados Unidos e incorporar a dimensão estratégica da energia relativamente ao Médio Oriente e ao mundo em geral e à Arábia Saudita em particular. Há muito que o país compreendeu que a política externa é uma trave mestra para assegurar a segurança energética e mudar as dependências actuais. O problema é que o modelo e a arquitectura de segurança energética que existem hoje no mundo foram criados na sequência do primeiro choque petrolífero quando o Presidente Nixon e o seu secretário de Estado Henry Kissinger lançaram os três pilares do modelo vigente[24]: a criação das Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR); a criação da Agência Internacional de Energia (AIE) como grande plataforma dos países consumidores; e a definição de standards para a indústria automóvel através da chamada lei CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency).

O que é aqui paradoxal é que o mundo mudou muito e a arquitectura de segurança energética mantém-se na mesma. As ameaças já não são as de 1973 (ameaças de ruptura no abastecimento a partir dos países produtores), são mais vastas[25] e englobam o terrorismo, a dependência da OPEP, a ameaça climática, a extrema volatilidade dos preços (Figura 6).

Figura 6 › O CONCEITO DE SEGURANÇA ENERGÉTICA

|

| Ameaças | Respostas estratégicas |

| Século XX | • Ruptura do abastecimento nos países produtores • Repetição do embargo político de 1973 • Volatilidade dos preços no mercado | • Criação das reservas estratégicas de emergência de petróleo (SPR) • Criação da Agência Internacional de Energia • Redução da dependência: standards para a indústria automóvel (CAFE/USA) • Utilização da spare capacity da Arábia Saudita |

| Século XXI | • Terrorismo • Desestabilização interna nos países produtores por grupos extremistas • Erosão da spare capacity • Dependência crescente da OPEP • Furacões como o Katrina e Rita • Paralisação da rede de produção e distribuição de energia • Blackout’s • Volatilidade extrema dos preços • Ameaça climática • Factor demográfico • Insustentabilidade do modelo energético actual | • Redução da dependência da OPEP • Mudança do modelo energético • Aposta nas energias renováveis, nos biocombustíveis, na energia hidroeléctrica, nuclear, biomassa, microgeração • Nova política para as Reservas Estratégicas de Petróleo • Criação de Reservas Estratégicas de Gás • Diversificação das fontes de abastecimento (eixo Mediterrânico/Atlântico/Ásia Central) • Integração da China e da Índia na Agência Internacional de Energia • Construção do Mercado Único Integrado Europeu de Energia |

O Presidente Obama parece não ter dado atenção no seu plano a esta necessidade vital de adaptar a arquitectura de segurança energética ao mundo de hoje, o que implica rever a magnitude e os mecanismos de utilização das Reservas Estratégicas de Petróleo, criar as Reservas Estratégicas de Gás, rever a arquitectura da Agência Internacional de Energia e a necessidade de nela incluir como membros de pleno direito a China e a Índia constituindo uma plataforma mais forte dos países consumidores para fazer face à extrema volatilidade dos preços e enfrentar os desafios do futuro. Este conjunto de medidas, e em particular um novo modelo de gestão das reservas estratégicas[26], é crucial para o futuro (Figura 7).

Figura 7 › AS RESERVAS ESTRATÉGICAS

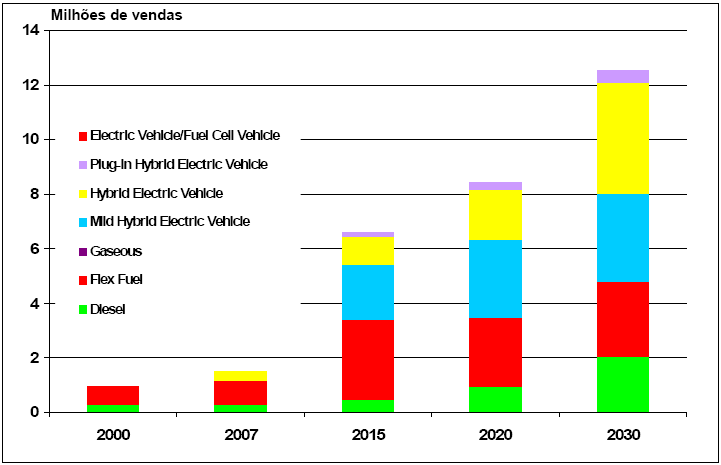

O Plano Obama contém elementos absolutamente positivos como a aposta na mudança da matriz energética e na criação de uma economia baseada em energias limpas. É certa também a aposta na utilização deste programa económico para combater o desemprego. É certa a aposta na introdução de carros mais eficientes e usar estímulos fiscais para o fazer. São certas as apostas nas energias renováveis e nos biocombustíveis. É, no entanto, importante enfatizar, tal como é ilustrado na Figura 4, que, hoje, a contribuição dos biocombustíveis nos Estados Unidos é muito residual e os planos para a sua expansão vão levar muito tempo para terem realmente um impacto significativo na matriz energética. Sem uma ruptura séria do modelo existente e sem uma atitude mental nova em relação ao parque automóvel, o objectivo do Plano Obama dos 60 mil milhões de galões em 2030 arrisca-se a não ser materializado. A definição de novos standards para a indústria automóvel e para a utilização mais eficiente da energia, contempladas no Plano Obama, são medidas muito positivas.

Relativamente ao programa para reduzir as emissões de CO2, o Plano Obama limitou-se a copiar o modelo europeu que tem dado fracos resultados. É bom ver que o cap and trade scheme tem grandes limitações, fixa um tecto de emissões em vez de fixar um preço para a tonelada de CO2 e com isso cria muitas ambiguidades no mercado o que se reflecte nos fracos resultados alcançados. Além disso, na Europa o cap and trade scheme foi desenhado e montado por empresas privadas que recolhem a maior parte dos benefícios financeiros deste esquema, juntamente com as grandes empresas poluidoras a quem são atribuídas licenças de emissão que depois revendem, quando os recursos financeiros gerados deviam ser utilizados exactamente para promover o desenvolvimento de novas tecnologias limpas. O Plano Obama não tira ilações dos erros da Europa nesta matéria e indo pela mesma via arrisca-se a prometer muito na teoria e a alcançar pouco na prática como acontece em quase todos os países europeus.

No que diz respeito à luta contra a ameaça climática e a busca de um acordo pós-Quioto é preciso que o Presidente Obama se empenhe no Processo de Copenhaga mas também é necessário que não fique prisioneiro desse processo e busque uma solução mais ampla na linha do que propôs o embaixador Richard Holbrooke[27]: «Há uma outra abordagem que deve ser considerada, sem abandonar o Processo de Copenhaga. Acordos múltiplos em que várias combinações de nações resolvam partes específicas de um problema mais vasto. Nesta colecção de acordos há lugar para uma grande cooperação entre os Estados Unidos e a China.»

Um outro elemento que é muito positivo no Plano Obama é a aposta em Investigação e Desenvolvimento, mas são necessárias precauções. O Governo deve assegurar a Investigação fundamental e básica, mas deve resistir à tentação de seleccionar as tecnologias mais promissoras deixando esse papel ao mercado. Como se sabe, os governos não são bons nem a alocar recursos nem a escolher tecnologias. Este aspecto pode limitar e obscurecer o alcance das medidas propostas.

Por último, a introdução de um milhão de carros mais eficientes (eléctricos e híbridos) no mercado em dez anos parece não ter em conta o ciclo de reposição da frota automóvel nos Estados Unidos[28] e a fraca penetração dos carros eléctricos e híbridos. Tradicionalmente a substituição de carros nos Estados Unidos é decerca de seis a sete por cento ao ano. Como mostra a Figura 8, em 2007 a soma dos carros a diesel, flexifuel e híbridos é muito baixa, são cerca de 1,8 milhões de carros num país que tem um parque automóvel que se cifra em 200 milhões de veículos. Isto representa 0,009 por cento. Mas o potencial é enorme tendo em conta a magnitude da frota dos Estados Unidos e as projecções da EIA, como revela a Figura 8, mostram que a contribuição prevista dos carros eléctricos em 2015 está acima do milhão que consta do Plano Obama. Tudo vai depender da dimensão da mudança porque o potencial é inegável mas a atracção dos americanos pelos SUV e pelos carros a gasolina é grande, facilitada pelo sistema de preços e pelos impostos baixos sobre os combustíveis, o que inibe o pagamento das externalidades negativas. Mudar não vai ser fácil.

Figura 8 › VENDAS DE CARROS NOS ESTADOS UNIDOS

|

OS RISCOS POLÍTICOS

Os riscos políticos do Plano Obama são vários. Em primeiro lugar, Obama precisa da aprovação do Congresso e necessita de manter a postura de agregação da vontade política dos dois grandes partidos – Democrata e Republicano. Obama quer romper com a postura muito partidária e ideológica de Bush e regressar a uma grande tradição dos democratas: desenvolver os grandes planos nacionais com apoio bipartidário. Ora no que concerne ao seu plano há uma divisão clara entre democratas e republicanos. Os democratas favorecem os grandes investimentos nas infra-estruturas e no ambiente e os republicanos favorecem uma política fiscal equilibrada e a redução de impostos. O primeiro desafio de Obama é conciliar estas posições num plano articulado e virado para o futuro. Como diz Paul Krugman[29], existem

«dois grandes arcos na história moderna americana – um arco económico que vai da desigualdade elevada à igualdade relativa e depois volta ao princípio, e um arco político que vai da extrema polarização à colaboração bipartidária e depois volta ao princípio. Estes dois arcos movem-se em paralelo: a idade dourada da igualdade económica corresponde grosseiramente à idade dourada da colaboração política bipartidária».

O Presidente Obama tem tudo para iniciar um novo ciclo assente na colaboração bipartidária para buscar uma nova prosperidade económica mas sem esquecer a luta contra a desigualdade.

O segundo risco é a profunda crise económica e financeira e o perigo real de ela arrastar Obama para os problemas de curto prazo, alterar as suas prioridades e hipotecar uma parte significativa do plano (o package da energia e ambiente, a aposta nas energias alternativas, a diminuição da dependência do petróleo e a mudança da matriz energética). Se isso acontecer, os objectivos de curto prazo vão ofuscar os objectivos a longo prazo e pôr em causa a visão estratégica para o futuro. Será um erro profundo que pode pôr tudo em causa. Obama não pode abdicar do mais importante para favorecer o mais urgente.

O terceiro risco é a convicção gerada de que está tudo compreendido acerca da crise actual, das suas causas e efeitos e agora só a acção interessa. Isto pode não ser verdade e podemos estar a lidar apenas com a ponta do iceberg. Como diz Mohamed El-Erian[30], há quatro variáveis-chave cuja evolução vai moldar o futuro: o crescimento económico, o comércio, a formação de preços e o fluxo de capitais. Se Obama ceder, como tudo parece indicar, à tradição mais proteccionista dos Estados Unidos, isso terá um grande impacto no declínio do comércio internacional e no fluxo de capitais. As consequências podem ser drásticas: a recessão pode acentuar-se ainda mais e durar mais tempo. Como disse Keynes: «A Economia é um método e não uma doutrina, é um aparelho conceptual, uma técnica de pensamento que ajuda a tirar conclusões correctas.» É bom que o Presidente Obama continue a dar toda a atenção à compreensão da realidade e a evitar aquilo que Nassem Taleb[31] chama a «Cegueira para os Cisnes Negros» (Blindness of Black Swans), isto é, a distorção do pensamento que favorece sempre a subestimação de eventos que são percepcionados como raros mas estão associados a desenvolvimentos políticos, económicos e sociais que podem ter grandes consequências. O ano de 2008 mostrou que os «Cisnes Negros» estão ao virar da esquina, se por «Cisnes Negros» entendermos os eventos que combinam raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva. É uma tendência humana inata vermos o mundo como estruturado e compreensível e apagarmos os sinais que não se enquadram nesta espécie de «pensamento único simplista». Hoje, a unanimidade das soluções propostas para a crise económica e financeira exige precaução, confrontação das hipóteses de explicação e revisitação contínua da realidade. Não é claro que Obama vai saber resistir a uma «corte» que pode cultivar o «pensamento único» ou o «pensamento de grupo» e tentar, como é tradicional nas «cortes», traduzir a realidade simplificando-a e apagando a complexidade. Este foi um dos erros conceptuais mais profundos da Administração Bush que simplificou a realidade com base em dicotomias redutoras (o «Eixo do Mal» e o «Eixo do Bem», os «bons» e os «maus») e de posições ideológicas obscurantistas inspiradas por preconceitos religiosos (a recusa da investigação com base em células estaminais). O Presidente Obama parece querer cortar com estas atitudes e mostra-o não só colocando vários cientistas de renome na sua Administração como quando defende que «Promover a ciência significa assegurar que os factos e evidências não são nunca distorcidos ou obscurecidos pela política ou pela ideologia.» O «pensamento de grupo» se for redutor e baseado em preconceitos pode ser nocivo para a busca de respostas aos problemas que vão surgir. E sem avançar na compreensão da crise actual e dos seus efeitos, é difícil encontrar um caminho adequado.

O quarto risco para o Plano Obama é a resistência vital à mudança. Há uma inércia inerente ao comportamento humano que não favorece os grandes planos de mudança. E isto é particularmente válido para o Plano Obama na área da energia: para ter sucesso exige a mudança do quadro mental dos americanos, exige a mudança do comportamento da nação viciada no consumo de petróleo e gasolina, como a definiu o Presidente George W. Bush, para a transformar numa nação mais amiga do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Como já foi referido, a profunda recessão económica e a baixa do preço dos combustíveis não favorece para já esta mudança. Maquiavel escreveu a «mudança não tem clientes». No contexto económico actual uma mudança energética profunda pode ter ainda menos clientes, sobretudo nos Estados Unidos.

O quinto risco é a pouca atenção que o Plano Obama dá à articulação entre a dimensão interna e a dimensão externa da política dos Estados Unidos. É possível que o Presidente Obama esteja alertado para a necessidade de repensar a cooperação multilateral e de propor uma nova arquitectura para regular os problemas internacionais. Como diz Henry Kissinger[32]: «O colapso financeiro expôs a miragem. Tornou evidente a ausência de instituições globais para amortecer o choque e reverter a tendência»; e adverte: «A nova Administração não pode cometer erro pior do que descansar na sua popularidade. A vontade de cooperação que existe neste momento precisa de ser canalizada para uma grande estratégia que vá para além das controvérsias do passado recente.» São palavras avisadas e no Plano Obama é clara a falta dessa «Grande Estratégia» que vá para além dos problemas internos e abrace a reorganização das instituições internacionais que já não respondem aos desafios actuais e cujo vazio e inoperância foi acentuado pela crise financeira e económica. A «Grande Estratégia» passa por novas organizações multilaterais, pela reinvenção da ONU – que hoje está completamente desacreditada e inoperante –, por um novo acordo financeiro global do tipo Bretton Woods, por um organismo multilateral para lidar com a gestão dos recursos do planeta e a ameaça climática e arquitectar um acordo pós-Quioto realmente global e efectivo. Esta tarefa é hercúlea e o Presidente Obama, chamado a resolver os problemas internos mais urgentes e as crises internacionais no Afeganistão, no Iraque, no conflito entre Israel e a Palestina, pode ver ofuscada a necessidade de repensar a arquitectura internacional para o longo prazo. Além disso, como disse a ex-secretária de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, esta redefinição equivale a «redesenhar o avião enquanto se está a voar nele». Para esta tarefa ter êxito é também necessário que o Presidente Obama corte com o unilaterismo da Administração Bush e assuma uma liderança clara nos assuntos internacionais mas buscando a ajuda dos aliados e amigos, construindo parcerias sem excluir dialogar com os adversários e inimigos, incluindo o Irão, país-chave para a solução de grande parte dos problemas do Médio Oriente. Como disse Benjamin Barber[33]: «O unilaterismo é de facto a privatização aplicada aos assuntos globais.» E já vimos que isso não só não funciona como piora as coisas. Existe uma área geográfica no mundo onde vivem cerca de mil milhões de pessoas e que se estende da Somália à Índia e à Rússia passando pelo Cáucaso, pela Península Arábica, o Médio Oriente e que engloba Israel, a Palestina, o Afeganistão, o Iraque, o Irão e o Paquistão e que deve merecer uma atenção particular do Presidente Obama. Estabilizar esta área geográfica é uma contribuição indispensável para criar uma nova atmosfera nas relações internacionais. Mas para se alcançar esse objectivo «a abordagem mais eficaz é direccionar e mudar a política dos Estados Unidos da Gestão de Conflitos para a Resolução de Conflitos», como escreveu o ex-embaixador americano Edward Djerejian[34], que serviu oito administrações, de John Kennedy a Bill Clinton.

Uma coisa é certa: business as usual, quer na área da energia quer nos problemas internacionais, é o caminho certo para o desastre. E nada melhor ilustra esta questão do que o diagnóstico certeiro de Mohamed El-Erian[35] quando diz: «Uma solução global apela essencialmente para que os países implementem medidas específicas de uma forma coordenada e em simultâneo no contexto de uma responsabilidade partilhada.» A seguir enumera os passos específicos que devem ser dados para resolver a crise actual e que podem resumir-se assim:

• Os Estados Unidos devem reduzir o consumo para permitir a interrupção e depois a reversão dos seus défices interno e externo e dos desequilíbrios que eles causam na economia mundial e que são uma das causas da crise.

• A Europa e o Japão devem implementar reformas estruturais que permitam que as suas economias aumentem a sua capacidade de crescimento económico e a sua produtividade.

• A Ásia e os países exportadores de petróleo devem estimular os componentes domésticos da sua procura interna agregada.

É evidente que este caminho é o que pode levar a corrigir os fortes desequilíbrios económicos e orçamentais, relançar a economia do planeta, promover um crescimento económico mais sustentável e reduzir os riscos de instabilidade do sistema financeiro.

A crise global exige uma resposta global. O mundo precisa, mais do que nunca, da liderança esclarecida dos Estados Unidos para ultrapassar esta crise. Mas, em função da análise aqui feita, é claro que o Presidente Obama e o seu plano falham na dimensão externa da sua política. Obama dá pouco relevo à necessidade de acção coordenada e da sua implementação global e simultânea. Sem essa compreensão, sob pressão dos assuntos mais urgentes e da crise, com a possível ascensão do nacionalismo e do proteccionismo americano (que é sempre compaginável com as épocas de recessão), há o risco de a Administração Obama ser arrastada pelos problemas internos de curto prazo. Se isso acontecer o mundo pode uma vez mais falhar uma oportunidade que, pura e simplesmente, não pode perder. Como diz o The Economist[36], os próximos quatro ou oito anos podem ser «uma desilusão, um renascimento triunfal ou algo intermédio». O Presidente Obama é um digno herdeiro das grandes tradições democráticas americanas e é um mobilizador e agregador de vontades, características dos grandes presidentes americanos de Abraham Lincoln a Franklin Roosevelt. Na noite de 10 de Fevereiro de 2007, quando fez a declaração da sua candidatura em Springfield, no Illinois, a terra onde Lincoln exerceu advocacia, Obama aludiu ao grande campeão da unidade do país e afirmou: «Ele disse-nos que há poder nas palavras. Ele disse-nos que há poder nas convicções. Ele disse-nos que há poder na esperança.» O futuro vai mostrar se as palavras, as convicções, a esperança e o poder de mobilização do Presidente Obama serão suficientes para levar a cabo a grande mudança que os Estados Unidos e o mundo precisam.

[1] SILVA, António Costa – «O regresso de Keynes?». [Consultado em 31 de Dezembro de 2008]. Disponível em http://blog.fundacaorespublica.pt.

[2] TALEB, Nassem Nicholas – The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Nova York: Random House, 2007.

[3] BARRO, Robert – «Government spending is no free lunch». In The Wall Street Journal, 22 de Janeiro de 2009.

[4] Ibidem.

[5] «How new a deal?». In The Economist, 22 de Novembro de 2008.

[6] SILVA, António Costa – «Europe and Russia: how the energy partnership can work?». Bureau of European Policy Advisers – Monthly Briefing, UE, Bruxelas, Dezembro de 2008.

[7] SUMMERS, Lawrence – «Tax payers can still benefit from a bail-out». In Financial Times, 24 de Setembro de 2008.

[8] DUFFIELD, John S. – «The Obama Presidency, oil and the Middle East.» In Symposium «An Obama Administration in the Middle East». MERIA, EUA, 2009.

[9] «Economia mundial pode entrar no vermelho». In Diário Económico, 14 de Janeiro de 2009.

[10] GILES, Chris – «World trade flows dry up fast as oil prices plummet». In Financial Times, 14 de Janeiro de 2009.

[11] WOLF, Martin – «Choices made in 2009 will shape the globe’s destiny». In Financial Times, 6 de Janeiro 2009.

[12] EL-ERIAN, Mohamed – When Markets Collide. Nova York: McGraw Hill, 2008.

[13] WOLF, Martin – «Choices made in 2009 will shape the Globe’s Destiny». In Financial Times, 6 de Janeiro de 2009.

[14] MANKIW, Greg – http://gregmankiw.blogspot.com.

[15] KRUGMAN, Paul – «The Obama agenda». In International Herald Tribune, 8-9 de Novembro de 2008.

[16] KRUGMAN, Paul – The Conscience of a Liberal. Londres: Penguin Books, 2007.

[17] SILVA, António Costa, e ALVES, Fernando Barata – «Partex Oil and Gas: a vision of the world market and the role of gas as the future of oil». ASPO, Maio de 2005.

[18] LESTRANGE, Cédric de, PAILLARD, Christophe-Alexandre, e ZELENKO, Pierre – Géopolitique du Pétrole. Paris: Editions Technip, 2005.

[19] SILVA, António Costa – «A segurança energética da Europa». Nação e Defesa. Lisboa. N.º 116, Abril de 2007.

[20] DUFFIELD, John S. – «he Obama Presidency, oil and the Middle East».

[21] HOLBROOKE, Richard – «The next President: mastering a daunting agenda». In Foreign Affairs, Setembro-Outubro de 2008.

[22] PIGOU, Arthur Cecil – The Economics of Wellfare. Londres: MacMillian, 1920.

[23] SILVA, António Costa – «O petróleo e as relações internacionais». In Relações Internacionais. Lisboa. N.º 6, 2005. [ Links ]

[24] SILVA, António Costa – «A segurança energética da Europa».

[25] SILVA, António Costa, e ALVES, Fernando Barata – «Partex Oil and Gas: a vision of the world market and the role of gas as the future of oil».

[26] SILVA, António Costa – «A segurança energética da Europa».

[27] HOLBROOKE, Richard – «The next President: mastering a daunting agenda».

[28] DUFFIELD, John S. – «The Obama Presidency, oil and the Middle East».

[29] KRUGMAN, Paul – The Conscience of a Liberal. Londres: Penguin Books, 2007

[30] EL-ERIAN, Mohamed – When Markets Collide.

[31] TALEB, Nassem Nicholas – The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Nova York: Random House, 2007.

[32] KISSINGER, Henry – «The chance for a new world order». In International Herald Tribune, 12 de Janeiro de 2009.

[33] BARBER, Benjamin R. – Fear’s Empire: War, Terrorism and Democracy. Nova York: W. W. Norton & Company, 2003.

[34] DJEREJIAN, Edward P. – Danger and Opportunity. Nova York: Threshold Editions, 2008.

[35] EL-ERIAN, Mohamed – When Markets Collide.

[36] «Renewing America». In The Economist, 17 de Janeiro de 2009.

* Professor universitário. Presidente da Comissão Executiva do Grupo Partex Oil and Gas.