Introducción

La Transición a la democracia en España comenzó con el fallecimiento del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Dos días después de esta fecha, Juan Carlos I fue proclamado rey2. Su primer discurso como jefe del Estado ante las Cortes fue muy prudente: si bien dijo que se atendría a los principios vigentes, habló sobre todo de reconciliación, tolerancia y libertad3. Estas declaraciones establecerían el tono fundamental del proceso recién iniciado, ya que era necesario que los grupos implicados en gobernar el país se esforzaran por lograr un gran acuerdo.

Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, su sucesor designado por el Consejo del Reino, expuso públicamente el 17 de julio de 1976 su programa político que él mismo denominaría: la devolución de la soberanía al pueblo español». Incluía entre sus puntos fundamentales la libertad de expresión e información, los derechos de asociación y reunión, la legalización de partidos y sindicatos, la amnistía de delitos políticos, la celebración de elecciones libres con un sistema electoral proporcional y la redacción de una Constitución (SUÁREZ, 1995, p. 201-212).

Las diferencias con el Ejecutivo anterior eran evidentes: el nuevo presidente soslayaba toda idea de continuismo y hablaba de la democracia como la obra de todos (SOTO CARMONA, 2017, p. 35). Así pues, el reto al que enfrentaba Suárez era constituir un marco de convivencia real, sin perder el control del proceso. Para ello se recurrió a una fórmula legal complicada: la Ley para la Reforma Política. Esta partía de reconocer la legalidad franquista y desmantelaba el régimen desde dentro. Una vez refrendada, en diciembre de 1976, las fuerzas políticas comenzaron a prepararse para la lucha electoral.

Si hay una fecha representativa de la materialización de la democracia en España esa es el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones generales libres desde la Segunda República. La participación fue alta (78,7%) y la jornada se desarrolló en un verdadero clima de euforia política, tal y como lo explica el periodista Fernando Ónega, ya que dos tercios de la sociedad era la primera vez que votaban en unos comicios de estas características: «Los ciudadanos se habían levantado con la sensación de abrir un tiempo nuevo, lleno de esperanzas. Los políticos les habían hablado de ilusiones. Los periódicos les saludaban desde los quioscos con titulares como el de la portada de ABC: «España elige hoy su futuro» (ÓNEGA, 2017, p. 21).

El vencedor de la cita electoral fue quien anteriormente había sido designado presidente: Adolfo Suárez (Unión de Centro Democrático-UCD) con 165 escaños, seguido de Felipe González (Partido Socialista Obrero Español-PSOE) con 118, Santiago Carrillo (Partido Comunista de España-PCE) con 20 y Manuel Fraga (Alianza Popular-AP) con 16 (JULIÁ, 1992, p. 88). El hecho de que ninguna fuerza política obtuviera mayoría absoluta fue interpretado positivamente, dado que obligó a los distintos partidos a realizar una Transición basada en el consenso.

Una de las tareas primordiales de los parlamentarios elegidos durante aquel 15 de junio era redactar una Constitución, a fin de guiar los destinos del país hacia una democracia4. La norma suprema fue el resultado de un proceso atípico: no había tenido lugar una ruptura con el régimen anterior, sino una reforma, y las Cortes se atribuyeron a sí mismas el carácter de constituyentes. Poco después de las elecciones generales, el 26 de julio, se nombró una Comisión Constitucional5 en el Congreso de los Diputados. Dicho organismo encomendó a una ponencia de diputados la redacción de un anteproyecto de ley, el cual comenzó a tomar forma el 1 de agosto de 1977.

Estas siete personas, conocidas como los «Padres de la Constitución», fueron: Gabriel Cisneros (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Miquel Roca i Junyent (Pacte Democràtic per Catalunya)6, Manuel Fraga Iribarne (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (Partido Socialista Unificado de Cataluña). Por primera vez en la Historia de España, la elaboración de la Constitución no iba a responder a la imposición unilateral de un partido, sino al acuerdo entre las fuerzas políticas más importantes.

1. Objetivos y metodología

La finalidad del presente artículo se basa en analizar los principales asuntos que se pusieron de relieve durante la ponencia de la Constitución española (1977-1978) en tres esferas: la política, la periodística y la social. Este objetivo principal se divide a su vez en tres específicos correspondientes a cada una de las áreas de estudio: analizar la filtración del borrador constitucional en la prensa de Madrid, identificar las causas y consecuencias del abandono del PSOE de las negociaciones políticas y examinar la recepción del proyecto constituyente en la sociedad española.

A fin de lograr estos propósitos se ha desarrollado una metodología enfocada desde una triple perspectiva. En primer lugar, se analiza el discurso que publicaron tres cabeceras de Madrid, en aras de conocer cuáles fueron los temas que más debate suscitaron durante la ponencia constitucional y qué posicionamiento tenía la prensa sobre ellos. En cada uno de los periódicos se ha focalizado la atención especialmente en las primeras páginas y en los artículos editoriales por ser los géneros más importantes, ya que es donde se revela la opinión del diario sobre un tema concreto. El periodo de estudio abarca desde noviembre de 1977, cuando se realizó la filtración del borrador constitucional, hasta diciembre de 1978, al producirse el refrendo de la Carta Magna.

La utilización de esta fuente es apropiada para una investigación de estas características. Coincidimos con numerosos investigadores (CASTRO, 2010; QUIROSA-CHEYROUZE, 2009; ZUGASTI, 2008; COTARELO; CUEVAS, 1998; GRECIET, et al., 1998) en que, durante la Transición a la democracia, los diarios no solo fueron meros espectadores del cambio de sistema político, sino que participaron activamente en el proceso de democratización de España. De los periódicos que se publicaban a finales de los años setenta, se han elegido los editados en la capital de España por ser «los principales formadores de opinión de la época» (CRESPO DE LARA, 2014, p. 14).

Entre todos ellos se han consultado ABC, Diario 16 y El País por su notable tirada e influencia en este periodo y porque cada uno de ellos representa un segmento ideológico diferente, lo cual hace de este estudio un elemento de contraste. ABC (1903) es conservador, tradicional, defensor de los valores cristianos (BERROCAL; RODRÍGUEZ-MARIBONA, 1998, p. 154) y, sobre todo, monárquico (PÉREZ MATEOS, 2002, p. 180), mientras que El País (1976) tenía un perfil progresista, europeísta y encontró enseguida un público situado más bien en el centro izquierda del espectro (SEOANE; SUEIRO, 2004, p. 125). Por su parte, Diario 16 (1976) también estaba muy comprometido con los valores democráticos (BAZÁN, 2015, p. 55) y una de sus características más destacadas, además de un marcado progresismo, fue un cierto exceso de sensacionalismo (ZUGASTI, 2007, p. 85-86)

A fin de completar el vaciado hemerográfico se han llevado a cabo entrevistas a destacados periodistas para conocer, desde un punto de vista personal, cómo se vivió en las redacciones el desarrollo de la ponencia constitucional. Por último, se ha examinado una muestra de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, en aras de analizar la perspectiva social que rodeó al proyecto político.

2. El papel de la prensa: la filtración del borrador de la Ley de leyes

La Ponencia constitucional comenzó a redactar el primer borrador de la Carta Magna a mediados de 1977, con unas expectativas muy altas en la prensa de Madrid. ABC apuntaba que la Constitución se tenía que redactar con el mayor apremio posible, ya que se estaban gestando asuntos clave para la democracia y el documento no podía nacer desbordado, ni tampoco podía ser un compendio de acuerdos ya cerrados7. El País, por su parte, afirmaba que la Ley de leyes debía ser un texto simple y claro, que devolviese a los españoles la confianza en las leyes y en el sistema. Planteaba que los políticos debían promover «la originalidad y la imaginación» para hacer frente a los problemas de España. En definitiva, entendía la necesidad de realizar formulaciones claras que regulasen «la convivencia política de todos, sin excepción»8.

En opinión de Álex Grijelmo, periodista de El País, la Constitución de 1978 fue el hito más importante que cubrió la prensa durante la Transición a la democracia9 pero, en un primer momento, los políticos no revelaron el contenido de sus reuniones a los medios. Soledad Gallego-Díaz, periodista encargada de la información parlamentaria para El País y para Cuadernos para el Diálogo, recuerda así los primeros meses de los debates constitucionales: «Nos decían cuatro generalidades. Nos daban una información mala, y los periodistas éramos conscientes de la importancia del texto y de la desinformación que estábamos teniendo, tanto nosotros como los ciudadanos»10. Para algunos profesionales de la información, esa vaga información no fue suficiente. No les bastaba con imaginar cómo sería el texto que había elaborado la ponencia. Querían leerlo y, sobre todo, publicarlo, para que la ciudadanía también estuviera implicada en la elaboración este proyecto.

Este objetivo lo consiguieron tres periodistas: Federico Abascal, José Luis Martínez y Soledad Gallego-Díaz11 se hicieron con el borrador de la Constitución. El día 24 de noviembre de 1977 se publicaron 39 artículos en la revista Cuadernos para el Diálogo. Este hecho acarrearía a esta publicación numerosos problemas: Gregorio Peces-Barba (PSOE), uno de los miembros de la ponencia constitucional que era consejero de la revista, dimitió. El director, Pedro Altares, también tuvo varios altercados con políticos de la época al tener amistad con ellos12.

Pero esto no fue todo. Los periodistas tenían en la recámara otros 114 artículos que, dados los inconvenientes, no pudieron publicar en Cuadernos para el Diálogo. Por ello, se los ofrecieron a El País y a La Vanguardia (REIG, 1999, p. 787) para concluir con éxito la que se ha definido como la primera exclusiva de la democracia en España. Gallego-Díaz y De la Cuadra publicaron los artículos restantes en El País13 al día siguiente14. Juan Luis Cebrián, director del medio, no les puso ningún impedimento: «No me preguntaron ni de dónde había salido (risas). No querían saber nada. Solo querían saber si era totalmente cierto y les apetecía leerlo: tenían mucha curiosidad»15. Los periodistas nunca revelaron sus fuentes16 y comenzó una ‘caza de brujas’ donde los políticos se acusaban entre ellos tratando de averiguar quiénes habían sido los ‘traidores’.

Diario 16 se mostraba indignado; no por la filtración, que le parecía adecuada, sino por el propio borrador. Señalaba que el texto constitucional no tenía el nivel deseado y los artículos eran un auténtico «parto de los montes». Y es que, tras la publicación, se había demostrado que la Ley de leyes estaba «muy verde»17. El País defendía su decisión de publicar el borrador, afirmando que la Constitución no podía hacerse «a hurtadillas y en un régimen de confidencialidad». En concreto, consideraba necesario abrir un gran debate para tratar el tema autonómico, ya que en el texto todavía había muchas dudas sobre esta cuestión18. Y ABC exponía su punto de vista sobre este asunto en el editorial, «Un vistazo al borrador de la Constitución». La mayor preocupación del diario también tenía que ver con la organización territorial de España. El diario decano estaba en desacuerdo con que apareciese en el texto final el término ‘nacionalidades’: «esto no encaja en el texto de una Constitución deseable». Afirmaba que la inclusión de esa palabra era un hecho muy grave, y no solo por el significado puramente semántico: «Nación, sólo hay una: España. Nacionalidad, sólo puede haber una: la española. Así lo ha establecido la común Historia»19.

La filtración, en suma, hizo saltar las alarmas en los diarios. Los tres demandaban a los políticos que orientasen los artículos de la Norma suprema en base a su línea editorial, ya que consideraban que era el mejor modo de llevar las riendas de la democracia en España. No obstante, la política del consenso se tambaleó en marzo de 1978, a causa de desavenencias entre las distintas fuerzas políticas. Y en aquel momento fue la prensa quien veló por el común acuerdo.

3. El abandono del PSOE de la ponencia constitucional y las disensiones de UCD

La redacción de una Ley de leyes no fue una tarea fácil en España, ya que se trataron de conciliar corrientes ideológicas muy diversas. Concretamente, hubo cuestiones que suscitaron una gran polémica: el modelo territorial, la confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo o el divorcio, entre otros asuntos.

La tensión se palpó desde el comienzo de los debates, pero llegó a su punto álgido el 7 de marzo de 1978, cuando se retiró de la ponencia el político del PSOE, Gregorio Peces-Barba, quien alegó que era imposible «mantener las condiciones técnicas del trabajo de la ponencia, e incumplimiento de las condiciones políticas que hasta ahora habían hecho posible el consenso»20. Según el socialista, la finalidad perseguida por su partido era redactar un texto que dejase a todas las fuerzas políticas un poco insatisfechas, pero no tanto como para pedir inmediatamente su reforma. Al parecer la piedra angular sobre la que había girado el desacuerdo era la cuestión autonómica, ya que el partido gubernamental presentó un nuevo texto de dieciocho artículos, el cual no suscribía la principal fuerza política de la oposición.

Con asombro, preocupación y enfado recibieron los tres diarios esta noticia, que fue la información más destacada de sus primeras páginas. Sus titulares fueron muy significativos: «Roto el consenso sobre la Constitución» (El País) 21 , «Portazo del PSOE a la Constitución» (Diario 16)22y «El PSOE rompe la baraja» (ABC)23(Figura 1).

En esta misma línea estaban sus artículos editoriales, donde se constataba su rechazo ante este hecho que ponía en peligro, además de la propia Constitución, el espíritu de común acuerdo donde se asentaba la joven democracia. ABC afirmaba que el abandono socialista era el hecho de mayor importancia acaecido en la política española desde que fueran firmados los Pactos de la Moncloa. Estos, en su opinión, simbolizaban el consenso que el PSOE acababa de romper: «Desde ayer la política nacional ha cambiado de marco y de horizonte»24.

Por su parte, Diario 16 creía que el propio Peces-Barba, en su discurso de dimisión, no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Desde su punto de vista, UCD había cometido errores tratando de imponer su postura, pero el PSOE no tenía que haber respondido con la misma moneda: «El Gobierno ha de pactar la fecha de esas elecciones con las que juega, y la oposición socialista adecuar sus defensas a los ataques que reciba, renunciando a gestos mitad triunfalistas y mitad suicidas, indignos de su pasado y de su tarea futura». A su vez, defendía que no había ningún camino para la democracia que no estuviese marcado por la presencia socialista y, por ello, esperaba su reflexión ante este hecho. Ante todo, tenía que prevalecer la estabilidad del país como manifestaba el titular del editorial: «Prioridad constitucional»25.

El País fue muy crítico con la decisión del PSOE y atacó muy duramente al partido: consideraba su retirada un acto de cobardía. Al comienzo de su editorial enunciaba el siguiente interrogante: «¿Por qué […] los socialistas han dado la ‘espantada’ cuando sólo quedaban unas manos para acabar la partida?» Su respuesta manifestaba una clara «estrategia de duplicidad». El partido había intervenido en muchos puntos de la Constitución que ya estaban cerrados y, retirándose, podría criticar todo lo que le pareciese y no asumir ninguna responsabilidad, al no haber participado hasta el final en la elaboración del texto. Además, solo quedaban por determinar asuntos espinosos, como el Título VIII, dedicado a la organización territorial de España, donde el PSOE siempre había expresado una marcada ambigüedad:

La retirada de la ponencia constitucional seguramente permitirá al PSOE no sólo descomprometerse con el resultado de la negociación dentro de ese colectivo, sino aplazar, en su propio seno, el conflictivo debate que puede enfrentar a los nacionalismos de las zonas industrializadas con la búsqueda de identidad regional de las áreas subdesarrolladas del centro y del sur de España26.

Otra de las polémicas preconstitucionales se produjo en el seno de la UCD, y fue debido al tema autonómico, pero este hecho no tuvo tanto eco en la opinión publicada. Durante la primera quincena de marzo de 1978, los ponentes centristas presentaron en el transcurso de pocos días dos versiones radicalmente distintas del Título VIII. Este hecho llevó a Herrero y Rodríguez de Miñón (ponente por UCD) a votar en contra de su propio partido (POWELL, 2011, p. 29):

Propuse cambiar [el término nacionalidades] por el expreso reconocimiento del derecho a la autonomía de Cataluña y Galicia y los derechos históricos navarros y vascos […] Voté con nacionalistas y comunistas frente a Fraga y mis dos colegas Cisneros y Pérez Llorca. […] El escándalo fue mayúsculo, pero se enterró inmediatamente en el olvido debido, supongo, a su feliz desenlace. (HERRERO; RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, 1993, p. 157-158).

Por todo lo sucedido, los debates del proyecto constitucional dieron un cambio radical. La momentánea retirada del principal partido de la oposición y las disensiones en UCD, todo ello unido al temor de Suárez de que el texto resultante pudiese ser visto como una Constitución ‘de derechas’, obligó al Ejecutivo a buscar un nuevo cauce de negociación.

Este se llevó a cabo entre Fernando Abril Martorell, hombre de confianza del presidente Suárez, y Alfonso Guerra27, vicesecretario general del PSOE. Eran reuniones secretas y paralelas a los trabajos de la Comisión Constitucional del Congreso. Los acuerdos de estos dos políticos fueron cruciales para que la Constitución saliese adelante, ya que se encargaban de despejar los temas más espinosos donde no se llegaba a un acuerdo. Al ver que la estrategia era satisfactoria, invitaron a comunistas y nacionalistas a esas reuniones off the record, y así se fueron cerrando cada uno de los puntos más polémicos de la Carta Magna.

4. El desconocimiento social del proyecto constituyente

Como hemos visto en los epígrafes anteriores, la prensa estaba muy pendiente de los asuntos referidos al debate constitucional y en que estos llegaran a la ciudadanía, pero ¿la opinión pública recibía e interiorizaba dichos mensajes? Paralelamente, ¿la sociedad era consciente de la batalla política que se estaba librando en la ponencia constitucional? No hay que olvidar que la Ley de Leyes debía ser refrendada por el pueblo español una vez se aprobara en las Cortes. A fin de dar respuesta a estas cuestiones, en este apartado se analiza una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, «Constitución II», que se llevó a cabo en septiembre de 1978.

Empecemos por una pregunta básica, que vista la respuesta no parece tal. El CIS preguntaba28 a los encuestados cuál era el principal proyecto que se estaba discutiendo en aquel tiempo en el Senado. Sorprendentemente, solo acertaba un 34,5%, mientras un 43,8% erraba en su respuesta y un 21,7% no lo sabía. Era tal la ignorancia sobre esta cuestión que un 42,1% directamente no conocía cuál era la función de una constitución29 en una sociedad democrática.

Sorprende aún más si cabe que, con el poco conocimiento que tenían los encuestados del proyecto constitucional, un 45,4% siguiera los debates del Congreso a través de los medios de comunicación30 y, de ese porcentaje, un 23,9% lo hiciera diariamente y un 34,8% casi todos los días31. ¿Quiere esto decir que los medios de comunicación movilizaban a la sociedad, pero esta no sabía hacia dónde? En todo caso, y pese a este acusado desconocimiento, a un 55,4% le parecía un asunto muy o bastante urgente que se aprobase una constitución en España, mientras que a un 8,6% le parecía poco o nada urgente y un 36% se decantó por la opción no sabe, no contesta32.

Tras estas preguntas generales, el estudio entró de lleno en el tema de la organización territorial de España, al ser uno de los puntos más controvertidos que se debatió en la ponencia constitucional. La primera pregunta era muy directa: ¿Cuál era el modelo de Estado preferido por los encuestados? Un 18,5% señalaba que lo ideal sería «Que las regiones tuvieran su propio Gobierno», seguido de un 18,1% que prefería la opción de «Un gobierno central, pero que deje ciertas autonomías a las regiones». En cualquier caso, el porcentaje más alto era «No sabe», con un 25,6%33, lo que vuelve a evidenciar el poco interés de una sociedad que se encontraba en pleno cambio político. Un 55,4%, además, consideraba que a partir de que se hiciese efectiva la descentralización la ciudadanía estaría más interesada en participar en asuntos políticos34.

En esta línea, el CIS también preguntó35 si la concesión de autonomías podría desembocar en el desmembramiento de la unidad del país; a este respecto, un 21,8% señalaba que sí, mientras que un 41% afirmaba que no y un 34% no lo sabía. Esta última opción fue la preferida, con un 40%, cuando se planteó otro interrogante al hilo de esta cuestión36: ¿Aumentarán o disminuirán las diferencias entre unas comunidades y otras con el régimen autonómico?

Las últimas preguntas estaban orientadas a conocer la intención de voto de los encuestados. El estudio revela que un 49,2% pensaba acudir a las urnas con toda seguridad, mientras que un 20,1% señalaba que probablemente sí, un 4,9% que probablemente no y un 5,4% no, con toda seguridad37. En conclusión, ¿la ciudadanía respaldaría con su voto el proyecto constitucional? Un 32,7% tenía claro que votaría a favor de la Ley de leyes, mientras un 2,8% lo haría en contra y lo que más llama la atención era el alto porcentaje de indecisos que había dos meses antes del referéndum: un 43%38

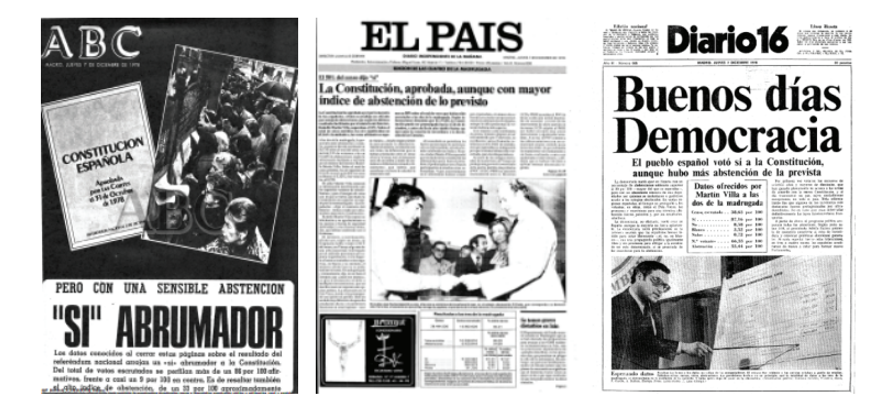

Finalmente, la Constitución fue aprobada aquel 6 de diciembre de 1978. Un 87,78% de votos emitidos fueron afirmativos39. Y los diarios mostraron un gran júbilo por los resultados cosechados, aunque también hicieron hincapié en la acusada abstención que había tenido lugar (Figura 2).

Conclusiones

La Constitución española se redactó a través de la política del consenso que se desarrolló entre las distintas fuerzas políticas durante los primeros años de la Transición a la democracia. Este ‘pacto de convivencia’ peligró especialmente en marzo de 1978, cuando el Partido Socialista abandonó los debates constitucionales al no acatar ciertas propuestas de Unión de Centro Democrático. En todo caso, el partido de Gobierno y la principal fuerza de la oposición fueron los dos pilares fundamentales de la ponencia, al ser quienes gestionaron los asuntos más importantes sobre los que era muy difícil llegar a un común acuerdo. Y lo hicieron a través de unas negociaciones bilaterales encabezadas por Fernando Abril Martorell (UCD) y Alfonso Guerra (PSOE).

Los diarios, por su parte, realizaron un doble juego. Por un lado, alentaron a las fuerzas políticas a lograr el consenso. Las tres cabeceras actuaron como principales valedores del acuerdo en las cuestiones más importantes para el desarrollo democrático en España. Prueba de ello es que un periódico como El País, que a priori respaldaba la posición ideológica del PSOE, criticó a este partido político su salida de la ponencia constitucional y le pidió que reconsiderase su postura en favor del bien común. Los otros dos diarios también hicieron lo propio.

Pero, por otro lado, la prensa tuvo un destacado rol de contrapoder en lo referente a dichos debates. Este hecho se revela en su ahínco por ser parte implicada en cada una de las decisiones que tomaban los políticos y por mostrar a la sociedad el borrador de la Ley de leyes. Y es que los periódicos durante este periodo desempeñaron un papel didáctico muy importante, ya que era necesario mostrar a la ciudadanía en qué se traducía que España pasase de ser una dictadura a una democracia.

Pese a esta intencionalidad de las cabeceras, las encuestas de opinión que se han examinado revelan que buena parte de la sociedad estaba al margen de los debates que se estaban produciendo en las Cortes. Sin embargo, un alto porcentaje de españoles respaldó la Constitución en las urnas aquel 6 de diciembre de 1978. Este hecho demuestra que posiblemente no caló en la ciudadanía el proyecto político en su totalidad, pero sí lo hizo el mensaje prodemocrático que emitían y publicaban los medios de comunicación de forma constante.

En definitiva, con un gran respaldo mediático y social, la Constitución de 1978 salió adelante gracias al consenso imperante en aquel tiempo. Consenso que en ocasiones ha resultado exitoso, pero en otras no lo ha sido tanto. Consenso que, en cuestiones como la organización territorial del Estado, que ya era objeto de controversia durante la Transición, sigue pasando factura cuarenta años después. En 2012, Romero señalaba que la Ley de leyes era reconocida por casi todos «como lugar de encuentro, pero como estación de llegada para unos y como punto de partida para otros», pero actualmente son muchos los ciudadanos que reniegan de esta obra común que, con sus aciertos y sus fallos, posibilitó que España comenzase una nueva andadura por la senda de la libertad.