Introdução

Há mais de duas décadas um campo de estudo vem se desenvolvendo em torno das mobilidades com a proposição de se observá-las por outro paradigma. Esta “virada” implica a emergência de novas questões, enquadramentos teóricos, aplicações metodológicas e, por conseguinte, entendimentos sobre fenômenos essencialmente móveis (Sheller e Urry 2006; Freire-Medeiros, Telles e Allis 2018; Cresswell 2006, 2010; Hannam, Sheller e Urry 2006).

Neste contexto, o turismo vem ganhando algum protagonismo, talvez pela obviedade da natureza do fenômeno (mobilidade de pessoas entre distintas posições geográficas), ou/e pelas demais dimensões de (i)mobilidades associadas aos processos de efetivação das práticas turísticas, também subjetivas. Assim, para muito além de referir-se sinonimicamente aos deslocamentos de turista proporcionados pelos transportes, as mobilidades turísticas apontam para a constituição de um grande enfoque teórico-metodológico, com potencial para (re)reestruturar as próprias concepções sobre turismo, sua gestão e execução, imbricações socioespaciais, disputas por e acesso a recursos, produção de narrativas e análises de seus desdobramentos em todas as esferas da vida contemporânea.

O que se coloca como grande desafio para a constituição do campo das mobilidades - e na sua aplicação para o turismo - é o desenvolvimento ou ajuste de repertórios metodológicos, na direção do que vem sendo tratado como os chamados métodos móveis (Büscher, Urry e Witchger 2011).

Nessa vertente, a Antropologia pode trazer contribuições importantes para fomentar o debate atual nas Ciências Sociais, ao detalhar etnograficamente as mobilidades como construção ideológica, sendo muito mais do que movimento mecânico (Salazar 2012). Já há estudos significativos e consolidados da Antropologia e Turismo, tendo a cultura como uma importante chave de leitura, abordando, por exemplo, relações entre visitantes e visitados, alteridades, autenticidade, identidades e imaginários e, recentemente, mobilidades. Destaca-se o papel de Tom Selwyn e Nelson Graburn, desde a década de 1980, ao proporem debates e caminhos de ensino sobre o turismo com as lentes da antropologia social (Graburn 1980, 1983; Selwyn 1989, 1990a, 1990b). Pela perspectiva metodológica, observa-se, mais recentemente, o uso das práticas e métodos etnográficos, com grande privilégio à pesquisa participante (Salazar 2020; Pinto e Pereiro 2010).

De fato, a etnografia é acionada ao desenvolver os métodos móveis em consonância com suas técnicas de “ir junto”, como foi sintetizado na diversidade de abordagens da coletânea Mobile Methods, organizada por Büscher, Urry e Witchger (2011). Neste trabalho, os autores dos capítulos utilizam diversas nomenclaturas para definir o “acompanhar das mobilidades” como “walking with”, “walk along”, “street ethnography”, “co-present immersion”, “the shadow”, “ride-along”, “participation-while-interviewing”. Na perspectiva das mobilidades, as metodologias e técnicas cumprem o papel central de “seguir” quem ou o que é estudado, exigindo que o pesquisador se mova e viaje ao lado dos sujeitos em movimento e que também considere o movimento em suas reflexões. Requer também engajamento metodológico, valendo-se das observações do pesquisador, entrevistas, mapeamentos e outras técnicas de rastreamento destinadas a captar as complexas mobilidades do sujeito (Salazar 2019). Por isso, adotar as técnicas etnográficas é um caminho bastante plausível para analisar as mobilidades contemporâneas, sobretudo o turismo.

Contudo, há pouca clareza nas dimensões teóricas, metodológicas e epistemológicas que considerem estes três enfoques: mobilidades, etnografia e turismo. Por isso, a motivação e justificativa para este trabalho se apresenta por dois grandes motivos. O primeiro é número crescente de pesquisadores de turismo assumirem um arcabouço analítico pelo paradigma das (não tão) novas mobilidades. O outro motivo é uma percepção do protagonismo das metodologias etnográficas nos estudos das mobilidades turísticas. Um exemplo seria a técnica de “sombreamento”, ou “shadowing” ou “sombreo” ou “sombreado”, que fornece orientações metodológicas para “ir junto” com sujeitos considerando suas mobilidades urbanas diárias, (Jirón 2012; Pujadas 2016), e, ainda que incipiente, no turismo (Vaittinen e McGookin 2016).

Portanto, para buscar sanar tais lacunas e gerar outros questionamentos para os estudos dos campos em questão, considerando também suas relações interdisciplinares, propomos um estudo exploratório a partir de uma revisão integrativa da literatura, com base em uma pesquisa bibliográfica. Tal apuração terá como objetivo mapear os elementos de mobilidades nos estudos de turismo que adotam metodologias etnográficas, analisando as nomenclaturas e práticas metodológicas utilizadas. Assim, de maneira sucinta indagamos: que elementos de mobilidade têm povoado - e como - os estudos etnográficos sobre turismo? Neste contexto, a variável independente de análise são as mobilidades, uma vez que podem direcionar reflexões da aplicabilidade da etnografia nos estudos do turismo. Portanto, o referencial teórico está centrado inicialmente nas mobilidades turísticas, tratativa que direciona aspectos teóricos e metodológicos, e posteriormente na relação etnografia e mobilidades.

Referencial teórico

Turismo pelas lentes das mobilidades

O paradigma das mobilidades proporciona um “conjunto de questões, teorias e metodologias, em vez de uma descrição totalizante ou redutora do mundo contemporâneo” (Sheller e Urry 2006: 1). Em seu sentido mais amplo, desafia as Ciências Sociais a mudarem tanto seus objetos de investigações, quanto seus enfoques aplicados. Contudo, o estudo das mobilidades neste campo “não é algo fácil, em função da divergência sobre aquilo que se entende por ‘mobilidade’. Pode ser uma questão de mobilidade espacial, física, informacional, cultural, social ou material” (Forget e Salazar 2020: 16).

A relação entre mobilidades e turismo sempre esteve mais diretamente associada ao estudo dos transportes, priorizando aspectos operacionais e de gestão (Allis, Castro e Fraga 2020). Entretanto, o “giro” das mobilidades aponta para a oportunidade de olhares mais amplificados (Freire-Medeiros, Telles e Allis 2018). Allis, Moraes e Sheller (2020), ao revisitar a introdução do livro Tourism Mobilities: Places to Play, Places in Play de Sheller e Urry (2004) - uma das primeiras obras a propor um nexo específico entre turismo e mobilidades -, refletem sobre fluxos que se movem aos destinos turísticos (places to play), bem como sobre lugares que se movem eles mesmos e lugares que movem entidades/sujeitos. Assim, “[…] a noção de mobilidades turísticas pressupõe que a produção de lugares turísticos está condicionada ao fluxo de turistas, mas não apenas. Há uma série de outros fluxos que concorrem para a produção das mobilidades turísticas” (Allis, Moraes e Sheller 2020: 274).

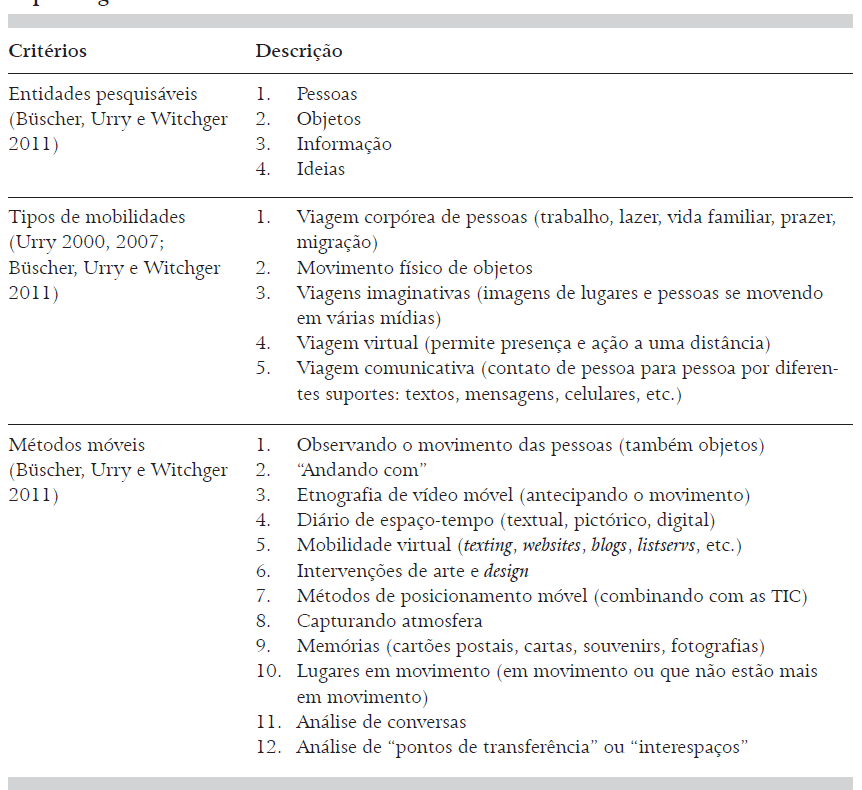

É fato que o turismo, analisado como atividade econômica, prática social, fenômeno socioespacial, ou como campo de conhecimento, pressupõe a ideia de movimento: de indivíduos, de teorias e definições, de ideias, de dinheiro, de objetos, de veículos, de poluição, de trabalho. Contudo, urge considerar o turismo um fenômeno muito mais amplo do que o deslocamento de turistas, partindo do princípio de que as mobilidades turísticas são entendidas como campo analítico que contempla e dialoga com múltiplas dimensões de mobilidades (entidades pesquisáveis - quadro 1; Allis 2016).

Diferentes mobilidades expressam o turismo, moldam os locais onde o turismo é realizado e impulsionam o (des)fazer de destinos. As mobilidades turísticas podem ser entendidas como arranjos complexos de movimento e quietude, realidades e fantasias, diversão e trabalho. O turismo também diz respeito às (i)mobilizações de memórias e performances, corpos, considerando também gêneros e raças, emoções e ambientes (Sheller e Urry 2006). Sacramento (2019), por exemplo, põe em destaque, no âmbito das mobilidades turísticas, os relacionamentos íntimos transfronteiriços e os fluxos turísticos e migratórios de turistas europeus com mulheres brasileiras.

Reforçamos que “as pesquisas sobre as mobilidades turísticas devem conjugar a (ainda presente) contingência da viagem física - que coloca em proximidade pessoas, lugares e eventos - com as múltiplas e sempre crescentes possibilidades associadas às tecnologias da informação, como prática e método” (Allis 2016: 113). Por outro lado, as mobilidades também incluem movimentos de imagens e informações na mídia em diferentes escalas (Sheller e Urry 2006). No âmbito do turismo, além do movimento de pessoas entre pontos físicos, no território, observamos o movimento de “ideias e modelos de sociedade, capitais, trabalhadores, rejeitos (inclusive poluição ambiental), quase sempre sem uma divisão clara entre um ou outro” (Allis 2016: 103).

Segundo Elliott e Urry (2010), as viagens imaginativas são proporcionadas pelas imagens dos lugares e das viagens virtuais, muitas vezes em tempo real, ultrapassando distâncias geográficas e sociais. Estas manifestações se apresentam pelo que chamam de múltiplos sistemas de mobilidade, nestes casos aparelhos eletrônicos com conexão na Internet que se combinam para antecipar, acompanhar ou prolongar a experiência vivida no plano físico - ou seja, nos chamados destinos turísticos. É possível vivenciar múltiplas modalidades de territórios, de forma simultânea (no caso a mobilidade “virtual”) ou sucessiva (no caso da mobilidade física), num mesmo conjunto, surgindo assim um novo tipo de “experiência espacial integrada” (Haesbaert 2014).

Também é essencial jogar luz sobre as imobilidades, se referindo a tudo o que impede ou constrange movimentos de toda a ordem: as paradas, barreiras, muros, na medida em que reconhecemos que o turismo implica diversas formas de viagens que perpassam pela movimentação (ou a imobilização), estas sempre permeadas por relações de poder (Allis 2016). A imobilização pode ser manifestada nas dimensões simbólicas e físicas do território. As chamadas contenções territoriais que denotam a ambiguidade intrínseca às formas contemporâneas de territorialização envolvem sempre a impossibilidade de reclusão completa, seja em seu caráter provisório, parcial e paliativo de fechamento (Haesbaert 2014).

Os exemplos de mobilidades, impulsionados pelo e no turismo, direcionam também para as análises aprofundadas sobre os tipos de mobilidades mais gerais (quadro 1). Nesse contexto do turismo, e em outros fenômenos, é importante destacar que os tipos de mobilidades (corpórea, de objetos, imaginativa, virtual e comunicativa) devem ser tratados de maneira sistêmica considerando toda a sua complexidade. Na prática, não é possível observá-los separadamente, pois, ao analisar os fenômenos socioespaciais, esses tipos se desvelam interdependentes, se entrelaçando, se intercalando e se sobrepondo. No paradigma das novas mobilidades, não existe movimento puro em si, os vários tipos nos auxiliam a observar os movimentos que se manifestam em um regime de mobilidades complexo (Freire-Medeiros e Lages 2020; Büscher, Urry e Witchger 2011).

Quadro 1 O paradigma das novas mobilidades e os métodos móveis

Fonte: Allis, Castro e Fraga (2020: 12).

As mobilidades, nesse sentido, se apresentam como diretrizes teórico-metodológicas presentes em todas as etapas de reflexão conceitual e empírica de uma pesquisa. É a partir do pressuposto de que o mundo está em movimento (e isso inclui os constrangimentos ao movimento) que os problemas e técnicas de pesquisa são elaborados e executados. Em resumo, as mobilidades representam “um analisador de fenômenos contemporâneos e servem para questionar diversos níveis das dimensões sociais” (Singh, Giucci e Jirón 2018: 15).

Assim, urge se construir um conjunto de métodos que capturem, rastreiem, simulem e “vão junto” com os vários sistemas de movimentos e experiências, os chamados métodos móveis (Büscher, Urry e Witchger 2011). Para tanto, é preciso reconhecer distintos tipos de mobilidades e, daí, as entidades pesquisáveis, que serão objeto de estudo específico (quadro 1). As mobilidades, nesse sentido, se apresentam como diretrizes teórico-metodológicas presentes em todas as etapas de reflexão conceitual e empírica de uma pesquisa. É a partir do pressuposto de que o mundo está em movimento (e isso inclui os constrangimentos ao movimento), que os problemas e técnicas de pesquisa são elaborados e executados.

A emergência desse debate ilustra que é urgente, do ponto de vista teórico-metodológico e mesmo ontológico, colocar o turismo em movimento - ou como vem sendo indicado no inglês: to mobilize tourism (Coles, Hall e Duval 2005). O termo “mobilidades” refere-se não apenas ao movimento, mas a um projeto mais amplo de estabelecer uma ciência social “orientada pelo movimento”, seja ele movimento potencial ou movimento bloqueado, bem como imobilidades voluntárias/temporárias (Büscher, Urry e Witchger 2011). Assim, as mobilidades turísticas confirmam sua importância para a continuidade das reflexões do paradigma das novas mobilidades (PNM), sobretudo no que tange a alguns dos aspectos que consideram a dinamicidade do fenômeno sem ocultar suas mobilidades e complexidade. Neste bojo, um dos caminhos observados na problematização construída direciona para a relevante contribuição das metodologias etnográficas.

Mobilidades e etnografia

Ao se considerar (possíveis) aspectos móveis da etnografia ao longo das décadas, há que se admitir que a primeira geração de etnógrafos, como Malinowski e seus discípulos, provavelmente experimentou sensações mais profundas de deslocamento e mobilidade do que a maioria dos etnógrafos atualmente (Novoa 2015; Marcus 2001). Contudo, em geral, a etnografia tradicionalmente possuía uma abordagem relativamente sedentária, com tendência a privilegiar as relações face a face, a residência longa e permanente e as fronteiras fixas, negligenciando interações, movimentos e conexões (Salazar 2020).

Büscher, Urry e Witchger (2011) afirmam que pesquisas que consideram aspectos móveis não foram desenvolvidas em larga escala anteriormente ao século atual, embora a “etnografia multissituada” de Marcus (1995) aborde isso quando se refere a “correntes, caminhos, fios, conjunções ou justaposições” e “following the people”. Já Hannerz (2003) afirma que, antes de Marcus, estudos de migração já estavam se tornando um ideal estabelecido do “estar lá” (“being there”), tanto nos pontos de partida quanto nos pontos de chegada (Watson 1977, citado em Hannerz 2003), trabalhando, ao menos, bi-localmente.

Ao vincular as mobilidades aos estudos antropológicos, Rapport (2018: 193) aponta que o “movimento é a chave” para estudos sobre culturas, pois pode apontar como a incorporação individual (embodied experience) é experimentada e como o conhecimento do mundo é constituído. Portanto, o movimento é fundamental para o estabelecimento e a mudança de relações pelas quais as coisas ganham, mantêm e continuam a acumular identidades. O movimento está no centro dos sujeitos (sejam eles migrantes ou indígenas, turistas ou locais, urbanos ou rurais), por isso observa-se a multiplicação e diversidade de termos analíticos da Antropologia, ao reconhecer a centralidade do movimento como globalização, hibridação, sincronicidade, sincretismo, cosmopolitismo e o “flux of becoming”.

Com efeito, quando se trata de metodologias etnográficas, há certa variedade de termos para abarcar o movimento, como etnografia multissituada (ou etnografia multilocal) e etnografia móvel. Para Marcus (2001), a etnografia multilocal tem como foco de estudo objetos que não podem ser abordados em uma única localidade. Ao reconhecer os conceitos teóricos acerca do macro e de narrativas sobre o sistema mundial, esta abordagem pressupõe o seguimento de trajetórias inesperadas, seguindo formações culturais através e dentro de múltiplos locais, em um contexto de idiossincrasias pós-modernas.

A pauta da globalização está centralmente presente nesta conjuntura pós-moderna, como em debates da Antropologia transnacional e globalização que, por volta da última década, tornaram-se um novo foco de pesquisas. Hannerz (1997) aponta aspectos de mobilidades e estudos da cultura, ao tecer considerações sobre as palavras-chave “fluxos”, “fronteiras” e “híbridos”. Especialmente sobre os fluxos é interessante pontuar que eles sempre possuirão direções, estando relacionados com temporalidade dos movimentos, mas nem sempre espacializados. Afinal, o fluxo não é simplesmente oposto à ideia de fixidez, uma vez que é preciso incorporar significado a estes sistemas (Hannerz 1997).

Inserido em desafio imposto pelas dinâmicas complexas contemporâneas, o emprego da etnografia multilocal pressupõe incorporar conhecimentos e categorias por um olhar interdisciplinar, que contribui para a adaptação às condições contemporâneas dos estudos de culturas e sociedades. Seus objetos de estudo têm como base diferentes técnicas, considerando o movimento e o rastreamento necessários para se coletarem informações pertinentes. Há possibilidades de rastreamento que extrapolam a materialidade de objetos e corpos em movimento, como seguir objetos, seguir metáforas, seguir enredos, história ou alegoria, e seguir conflitos (Marcus 2001).

A etnografia multilocal quase sempre envolve uma seleção de locais entre os muitos que poderiam ser incluídos. Tais escolhas têm que ver com o problema de pesquisa, sendo significativamente translocais, que não devem ser confinados a um único lugar. Os locais estão conectados mutuamente, de tal forma que as relações entre eles são tão importantes para esta formulação quanto as relações dentro deles, uma vez que os campos não são uma mera coleção de unidades locais (Hannerz 2003).

Assim, uma etnografia móvel envolve um campo espacialmente disperso, em que o próprio etnógrafo se move. Movimento que também ocorre no campo conceitual, uma vez que seu processo se dá pela triangulação de dados e métodos (Streule 2020). Vislumbra-se, portanto, mais do que um potencial da etnografia para a análise de sujeitos e objetos móveis: trata-se de reconhecer a intencional incorporação das relações complexas do mundo constituído de diferentes regimes das mobilidades, ao fugir das binaridades (Freire-Medeiros e Lages 2020; Schiller e Salazar 2013). Assim como as mobilidades não são vistas somente como objetos a serem estudados, o processo de pesquisa móvel precisa ser analisado considerando a produção dialética do território do pesquisador e do pesquisado (Streule 2020).

Segundo Novoa (2015), as etnografias móveis têm sido recentemente associadas ao chamado “paradigma das novas mobilidades”, ainda que esta proposição venha se estruturando há mais tempo (Sheller e Urry 2006). Isso se deve ao fato de a própria mobilidade ter recebido atenção como um enquadramento específico das ciências sociais e humanidades apenas há pouco mais de 20 anos (vide, por exemplo, os trabalhos iniciais de Urry 2000). Nesta relação, a etnografia móvel implica uma dimensão prática e teórica da mobilidade, simultaneamente. Isso porque não pode ser somente definida pela atuação em movimento do etnógrafo, mas também pelos direcionamentos de pesquisa com objetivo de explorar os fenômenos móveis do ponto de vista teórico e analítico (Novoa 2015).

A etnografia móvel pode ser compreendida como uma tradução da tradicional observação participante em contextos de mobilidade, seja em sentido físico ou por deslocamentos metafóricos, sendo epistemologicamente associada à mobilidade (Novoa 2015).

Etnografia móvel, do ponto de vista aplicado, implica em se envolver, viajar com pessoas ou “andar com”, como uma forma de engajamento sustentado dentro de uma visão de mundo, em que o pesquisador se move e emprega técnicas de observação e registro de modo dinâmico. Também pode envolver em uma participação com entrevista, em que o etnógrafo participa dos movimentos e entrevista pessoas, individualmente ou em grupos, sobre como suas diversas mobilidades constituem sua padronização da vida cotidiana (Urry 2007: 40, citado em Novoa 2015).

Neste contexto, há que se refletir sobre alguns aspectos para sua aplicação, como debater e considerar questões que envolvem a privacidade do entrevistado; promover a adaptação das estratégias de campo, tendo em vista diferentes públicos e intensidades de contato com os entrevistados; o etnógrafo deve estar atento aos detalhes da vida cotidiana que podem possuir potencial para se desenvolver ou questionar grandes teorias; deve-se analisar significados, ao considerar a produção de sentido e representação de comentários e anunciações dos informantes; analisar sensações, visto que a pesquisa poderia jogar luz nos sentimentos de mobilidade; e, por fim, lançar mão de mais técnicas de pesquisa, como fotos, vídeos e entrevistas, dando conta da complexidade e riqueza que o campo fornece (Novoa 2015).

Estes acompanhamentos também são descritos por alguns pesquisadores como sombreamento. Para Jirón (2012), o sombreamento consiste em uma “etnografia multilocalizada móvel” que, a partir de uma densa e profunda descrição das rotinas diárias dos habitantes urbanos móveis, permite compreender aspectos de práticas urbanas específicas, desvelando como as pessoas atuam e vivem experiências de mobilidades. Já Pujadas (2016), se apoiando na etnografia urbana e móvel, busca um novo olhar e de técnicas etnográficas específicas para captar fenômenos que definam a vida social metropolitana, pelos aspectos da mobilidade, simultaneidade, fragilidade e multiterritorialidade.

Em comparação com a etnografia clássica que se aprofunda em uma localidade, Hannerz (2003) joga luz sobre a qualidade das etnografias multissituadas. Problemas de profundidade e amplitude podem existir e devem ser enfrentados. No entanto, é importante perceber que um local em um estudo de vários locais atualmente se difere do único local daquele antropólogo de meados do século XX. Em uma perspectiva, o ideal é focar no objetivo da pesquisa e adaptar técnicas, como a incorporação de entrevistas.

Neste bojo, Salazar (2020: 6) questiona se o principal desafio deste diálogo com o turismo é metodológico: “como estudar a mobilidade turística reconhecendo a perda de profundidade etnográfica?”, uma vez que as técnicas etnográficas precisam de ser adaptadas para serem úteis em pesquisa sobre mobilidades. Isso porque nas mobilidades turísticas percebemos uma maior presença de territórios fluidos e transitórios, sobretudo ao analisar o turista - que, por princípio, tem uma relação fugaz e temporária com os territórios -, característica que se opõe a uma prática etnográfica imersiva. Com vias à superação deste desafio, Streule (2020) afirma ser preciso questionar e refinar os métodos etnográficos clássicos a partir de uma perspectiva dinâmica. Especialmente no contexto urbano, tal metodologia pressupõe que os processos de urbanização, que estão em conflito e entrelaçados, são partes integrantes de situações locais paralelas relacionadas entre si, não externas a elas. Por isso, as metodologias devem estar coerentes com as complexidades encaradas atualmente.

Diante das possibilidades e urgências que as metodologias etnográficas proporcionam para o estudo do turismo, bem como a expansão da fronteira teórico-metodológica para a área, debruçamo-nos sobre a literatura disponível, com protocolos de busca muito acurados, para tentar construir um estado da arte e, a partir disso, apontar possíveis caminhos de avanço em construções metodológicas. Isso será tratado na próxima seção.

Metodologia: revisão integrativa da literatura

Para esboçar um panorama sobre as interfaces entre mobilidades, etnografia e turismo, lançamos mão de uma revisão integrativa da literatura. Para Botelho, Cunha e Macedo (2011), este tipo de análise permite uma aproximação com a problemática, ao traçar um panorama sobre determinada produção científica, tendo a possibilidade de compreender a evolução do tema temporalmente e, com isso, visualizar possíveis lacunas e oportunidades de pesquisa.

Para tal, as autoras apresentam seis etapas de pesquisa. A primeira é chamada de “identificação do tema e seleção da questão de pesquisa”, que, para o nosso caso, já foi esclarecida na problematização na introdução deste trabalho.

A segunda etapa consiste no “estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão”. Neste sentido, foram empreendidas no segundo semestre do ano de 2021 buscas sistemáticas na base de dados Scopus, considerando somente artigos, sem filtro temporal, utilizando a seguinte arquitetura de palavras-chave e operadores booleanos: TITLE-ABS-KEY (mobil* AND ethnograp* AND touris*), somente na área Social Sciences. Esta busca resultou em 147 resultados.

Na terceira etapa, que compreende identificar e selecionar os estudos por meio da leitura dos títulos, palavras-chave e resumos dos artigos, foram selecionados somente 16 artigos da listagem original. Buscamos selecionar artigos que tratassem as mobilidades como diretrizes teórico-metodológicas em conjunto com a etnografia de maneira objetivada. Este esforço se dá pelo uso recorrente na literatura da palavra/expressão mobilidade de maneira inespecífica ou imprecisa, quase sempre como objeto ou tema - e não como “analisador de fenômenos” (Singh, Giucci e Jirón 2018), distante, portanto, da noção do paradigma que orienta direcionamentos teórico-metodológicos específicos - em linha com concepções basilares propostas por Sheller e Urry (2006), Urry (2000, 2007) e Cresswell (2006). Além disso, foi considerado como critério de exclusão artigos que não abordassem sobre o fenômeno do turismo de maneira central, pois alguns artigos recuperados somente mencionavam o turismo de maneira incidental, mas não o incorporavam como objeto de estudo, nem como campo de conhecimento.

A quarta (“categorização dos estudos selecionados”) e a quinta (“análise e interpretação dos resultados”) etapas podem ser esclarecidas em conjunto. A matriz de síntese foi construída no software Microsoft Office Excel e os dados extraídos do Scopus foram baixados em formato csv, para então serem exportados para formato xls. Além das informações gerais dos artigos, como título, autores, digital object identifier (DOI), link de acesso, ano, resumo e palavras-chave dos autores, foram inseridas duas colunas: tipos de mobilidades (Allis, Castro e Fraga 2020) e expressões de interesse (quando se referiam às metodologias empregadas).

Importante mencionar que, seguindo as recomendações teóricas discutidas nas seções anteriores (Freire-Medeiros e Lages 2020; Büscher, Urry e Witchger 2011), os tipos de mobilidades serão observados inicialmente de maneira delimitada, para que posteriormente os tipos de mobilidades possam ser compreendidos em conjunto em uma análise que considere suas interdependências e complexidades.

Mobilidades, etnografia e turismo: análise da literatura

Antes de realizar o levantamento principal deste estudo, fez-se necessária a confirmação da existência e centralidade das mobilidades nos estudos etnográficos do turismo. A construção do argumento para elaboração de revisões de literatura não deve ser fruto somente de desejos do pesquisador, mas sim a partir de inter-relações que saltam aos olhos e que ainda não foram desveladas.

Nesse contexto, ao analisar um levantamento quantitativo na base de dados Scopus, somente com a chave de busca ethnography AND touris* nos títulos, palavras-chave e resumos, percebemos que emergem expressões que se referem às mobilidades de maneira mais explícita (travel, migration, diaspora, por exemplo), porém não de forma evidentemente central. Percebemos ainda as palavras mobility e mobile ethnography presentes nos dois maiores clusters, o que, em alguma medida, anuncia a existência e importância desta interseção, reafirmando, portanto, a coerência do estudo em questão (figura 1).

Fonte: Gerado por VosViewer, com dados da base Scopus, TITLE-ABS-KEY (ethnography AND touris*), 710 resultados, segundo semestre de 2021. Mínimo seis ocorrências, de 2273 palavras-chave dos autores, 42 agrupamentos.

Figura 1 Coocorrências de palavras-chave

Análise descritiva

Nos resultados analisados na busca principal (que engloba as expressões “mobilidades”, “etnografia” e “turismo” e suas variações), percebemos, nas metodologias, distintos termos adotados: “etnografia móvel”, “etnografia de vídeo móvel”, “etnografia multissituada”, “etnografia multilocalizada”, “etnografia multilocal”, “abordagem móvel para etnografia”, “etnografia virtual móvel” e “etnografia global multissituada”. Em um primeiro momento de análise, de acordo com os tipos de mobilidades estudados nas publicações, 12 artigos tratam as mobilidades corpóreas, quatro informam sobre viagens imaginativas, três abordam comunicativas, dois sobre a mobilidade virtual e nenhum sobre o movimento físico de objetos (quadro 2).

Há a predominância das mobilidades corpóreas, mas isso não significa que as análises estejam direcionadas somente para os deslocamentos físicos, visto que há aprofundamentos subjetivos em diversas discussões, como em Tonnaer (2012) e Sacramento (2016), ao levantarem sobre relações afetivas a partir da corporeidade.

Em outro ponto, ainda que as mobilidades imaginativas, muitas vezes, não sejam esclarecidas de forma explícita ou objetiva, este tipo de mobilidade perpassa alguns trabalhos de maneira direta, como em Bloch (2011) que, ao sugerir seguir os turistas e sua imaginação, propõe acompanhar os turistas com foco no confronto das expectativas surgidas do imaginário turístico com a realidade vivenciada. A pesquisadora acompanhou os turistas em uma viagem de um mês à Índia e a observação participante foi uma chance de confrontar o que os turistas declararam em entrevistas, com suas práticas cotidianas. Para a autora, analisar as mobilidades imaginativas turísticas é um desafio, por essa imaginação ser moldada não apenas pela produção cultural puramente turística, mas também por literatura de ficção e não ficção.

Ainda sobre o imaginário, Wang, Xie e Sun (2020), com base na literatura sobre metodologias móveis, acompanharam viajantes ao longo da rodovia Sichuan-Tibete empregando a etnografia móvel e a autoetnografia, atreladas a entrevistas aprofundadas, observações, registros de viagens pessoais e coleta de dados secundários. Notaram que a imaginação dos viajantes sobre a estrada desempenha um papel importante em suas interações durante a viagem, ajudando-os a entender o significado da estrada em si.

Também nesta vertente, Degtiar (2021) utiliza o método da autoetnografia e da mobilidade como metáforas conceituais que servem como ferramentas para a desconstrução da imagem turística. Em reflexões complexas, o autor se coloca (como pesquisador) no processo de (des)construção de imaginários. Afirma que ao desconstruir uma imagem, a posição do pesquisador sobre o objeto e o espaço etnográfico mudam. O principal resultado de tal desconstrução são as conclusões éticas da relação do sujeito com o objeto, bem como o efeito performativo da autoetnografia. Ao procurar uma solução para estabelecer certa reciprocidade com o objeto, aponta como sendo uma das soluções possíveis a utilização do conhecimento antropológico na mercantilização da cultura do objeto em seus interesses econômicos.

Ainda nesta dimensão do papel do pesquisador, Tonnaer (2012) realiza reflexões densas sobre o desafio de fazer etnografia multissituada no turismo, uma vez que contatos com os turistas são intensamente afetados por seus processos de territorialização transitórios. O próprio autor, em primeira pessoa, ao reconhecer e (re)inserir analiticamente a influência imperativa de suas relações como pesquisador, afirma ter conseguido desenvolver múltiplas e móveis empatias, necessárias para conduzir pesquisas além das fronteiras culturais. Esta questão supera o envolvimento corporal com os turistas, inserindo-os também em suas próprias relações afetivas como pesquisador.

Witte (2020), se referindo aos princípios do paradigma das mobilidades, utilizou a etnografia móvel para compreender a prática da caminhada a partir de turistas chineses como atividade de lazer e recreativa. Menciona a técnica de entrevistas em movimento (walking interviews) como parte integrante da metodologia. Já em trabalho posterior, Witte (2021) realiza um aprofundamento nas discussões sobre caminhada turística em uma das trilhas da Ancient Tea Horse Road da China em Yunnan, como uma prática discursiva de criação de lugares, remetendo também às mobilidades imaginativas. Assim, caminhando junto com turistas chineses na província de Yunnan, a autora interpreta a “caminhada no contexto chinês como uma cultura de lazer moderna e móvel, sujeita a influências tanto da China quanto do exterior, criando novas redes discursivas de crenças, práticas e comunidades de caminhada” (Witte 2021: 18-19).

Recursos audiovisuais, como vídeos e filmes, também são utilizados nos estudos do turismo ao apreenderem a mobilidade e etnografia como métodos e técnicas. Äijälä (2021) se utiliza da etnografia de vídeo móvel (mobile video ethnography), que consiste no uso de uma minicâmera como uma técnica de “acompanhamento”. Em seu caso, o vídeo é utilizado para seguir os participantes da pesquisa em um canil para cães de trenó situado na Lapônia finlandesa, enquanto eles realizam suas rotinas móveis comuns, permitindo ao pesquisador observar como os indivíduos se relacionam, e refletir sobre suas práticas, experiências, relações e ambientes.

Moriarty (2020), ao desenvolver a chamada etnografia linguística, analisou a partir de filmagens as interações de pessoas surdas em práticas turísticas. Nesse bojo, a etnografia móvel com filme possibilita documentar a diversidade de repertórios e modalidades comunicativas de surdos em contextos múltiplos e transitórios. As gravações permitiram examinar o que as pessoas fazem, em vez do que dizem que fazem.

Notamos que a metodologia científica tem evoluído à medida que os pesquisadores se interessam pelas técnicas móveis, como o uso de pequenas câmeras fixadas em pessoas e objetos em movimento e pelas várias formas de compreender e representar as mobilidades. Para Moriarty (2020), o filme etnográfico, além de servir como documentação e divulgação de pesquisas, também se apresenta como uma oportunidade de obter dados metalinguísticos por meio de discussões reflexivas com o público sobre as práticas linguísticas apresentadas. Permite uma análise da diversidade de repertórios e modalidades comunicativas utilizadas pelas pessoas à medida que se comunicam.

A revisão também demonstrou que, em geral, as mobilidades comunicativas estão acopladas às virtuais, pois o pesquisador em meio não físico rastreia as experiências virtuais dos usuários (ou viajantes) a partir da troca de mensagens/comunicações. Um exemplo é Molz (2016), ao estudar como se dão as experiências e motivações de famílias que vivenciam o turismo voluntário em países do Sul global, em suas comunicações face a face e virtuais. A etnografia virtual móvel permite que os pesquisadores conduzam um estudo profundo e imersivo de grupos sociais móveis e online, como viajam, “seguindo” e “viajando com” participantes de pesquisa em ambientes físicos e virtuais.

Também em meio virtual, Cai, Cohen e Tribe (2019) aplicam a etnografia multissituada e netnografia para acompanhar mochileiros chineses na Europa para explorar sua dinâmica de grupo. O pesquisador principal seguiu os mochileiros em espaços físicos e virtuais, com o objetivo de se envolver mais plenamente em suas viagens. Para os autores, enquanto a etnografia multissituada realiza o “sombrear” de sujeitos por meio de observação participante e entrevistas em lugares e momentos específicos, a netnografia é projetada para obter uma compreensão reflexiva dos fenômenos online de cultura e comunicação para além de espaços físicos. Posteriormente, em metodologia similar feita por Cai, Gebbels e Wan-Zainal-Shukri (2021), foram analisadas experiências gastronômicas de turistas chineses sozinhos em viagem à Europa.

Em outra perspectiva, em conjunto com o que se chama de “conexões móveis complexas” (complex mobile connections), Azcárate (2006) se aprofunda na etnografia global multissituada (multi-sited global ethnographies) ao debater relações entre o global e local no estudo que fez em Celestún (Yucatán, México). O reconhecimento de que existem fenômenos que escapam de uma lógica que se mantém em um só local, tecem e aprofundam discussões sobre o turismo alternativo. Também nesta vertente, Sacramento (2016) afirma realizar um trabalho de campo etnográfico itinerante e multissituado ao estudar a relação afetiva e conjugal transnacional de mulheres brasileiras com turistas europeus.

Luzecka (2016) buscou compreender de que maneira noções do turismo sustentável se inserem nos planejamentos de turistas que realizam anos sabáticos, em especial a juventude britânica. A partir de uma etnografia multissituada em profundidade, a pesquisadora adotou uma perspectiva de prática social para explorar os fundamentos socioculturais das escolhas de viagens, mapeando significados, normas e recursos do ano sabático e identificando os agentes de rede importantes envolvidos em sua formação. Como técnicas, a autora utiliza entrevistas em profundidade, análise de conteúdo de materiais de promoção e observação participante.

Wang e Xie (2021) buscaram compreender as interações sociais e experiências turísticas dos viajantes alternativos pela etnografia móvel (citado em Merriman 2014) e etnografia multissituada (citado em Marcus 1995). Em especial, os autores se referem à etnografia móvel também como viagem com o entrevistado (travel with interviewee), permitindo que os pesquisadores se mobilizem, fiquem e observem com seus sujeitos de pesquisa para obter uma compreensão mais direta e precisa (citado em Merriman 2014).

Muskat, Muskat e Zehrer (2017: 2) possuem uma visão sobre o conceito de etnografia móvel bem definida e distinta dos demais: “A etnografia móvel […] concentra-se na aquisição, interpretação de dados coletados em ambientes não digitais ilimitados, aplicando um dispositivo móvel”. Para os autores, há uma confusão teórica sobre a etnografia móvel na literatura, pois ela é restrita quando há coleta de dados por dispositivos móveis. Desenvolvem reflexões e fornecem contribuição acerca de quatro dimensões explicativas para a etnografia móvel: o papel do pesquisador, foco de pesquisa, coleta de dados e ferramentas, e análise de dados.

Neste sentido, de maneira geral, na literatura o tema aparece de maneira bastante diversa e não necessariamente articulada com os preceitos daquilo que se convencionou chamar paradigma das novas mobilidades. Ainda assim, de maneira mais descritiva, conseguimos enxergar um conjunto de referências que, se analisadas de forma conjunta, pode prover importantes substratos para a composição de um arcabouço metodológico para pesquisas assentadas sobre os princípios das mobilidades.

Há, contudo, um conjunto de reflexões mais apuradas a serem feitas, que nos levam a olhar para este esforço metodológico na direção do que seriam possíveis caminhos de construção teórico-metodológica nos estudos de turismo como um todo.

Análise crítica

A análise descritiva proposta, sintetizada no quadro 2, auxilia em partes na compreensão sobre como as diversas dimensões dos tipos de mobilidades são tratadas metodologicamente na literatura corrente, porém é insuficiente para abarcar muitas nuances dos sistemas de mobilidades na sua complexidade. Isso porque, na densidade dos fenômenos socioespaciais, tais tipos de mobilidade estão dispostos de maneira interdependente (Freire-Medeiros e Lages 2020). Na perspectiva aqui defendida, um estudo de mobilidades deve ser capaz de equalizar simultaneamente uma série de formas de mobilidade, evitando, por outro lado, um olhar binário (Schiller e Salazar 2013). Contudo, a partir desta visão mais sistemática, conseguimos neste momento analisar esse corpo de produções de maneira conjugada, ainda que nem sempre os autores tenham buscado uma afiliação teórica explícita aos estudos de mobilidades da forma como apresentado como pressuposto teórico.

A análise dos artigos informou sobre a presença de abordagens sobre mobilidades corpóreas, imaginativas, virtuais e comunicacionais, em diferentes níveis e com alguns entrecruzamentos. A ausência de estudos sobre mobilidades físicas de objetos já era esperada, pois os estudos do turismo, em geral, ainda não se dedicam à compreensão de materiais, rejeitos e utensílios utilizados em/por equipamentos turísticos e agentes do turismo, embora sejam fundamentais para a atividade.

Há a predominância das mobilidades corpóreas, mas isso não significa que as análises estejam direcionadas para a vertente estritamente física dos deslocamentos, uma vez que há também aprofundamentos subjetivos e simbólicos, como em Äijälä (2021). Por isso, caberia detalhar uma possível subcategoria ou exemplos nas descrições das mobilidades corpóreas (apresentado no quadro 1), não restritas aos movimentos físicos de corpos. Ou, ainda, atentar para a diversidade de sujeitos (e seus corpos), deslocando o foco para um olhar extremamente concentrado na figura de turistas. Temos, por óbvio, uma cadeia de processos, sujeitos e territorialidades que se compõem para a produção das situações turísticas para os turistas, que comportam membros da comunidade anfitriã (envolvidos ou não diretamente como turismo), trabalhadores (de front-stage, mas também de backstage) e outros agentes que poderiam ser identificados e ter suas modalidades reconhecidas, estudadas e analisadas.

Considerando que a mobilidade beneficia diferentes conjuntos de atores de maneiras muito diferentes (Schiller e Salazar 2013), é importante destacar, ainda, a quantidade incipiente de pesquisas que estudam os demais agentes do turismo, como os trabalhadores - enfoque adiantado por Carneiro e Fratucci (2021). Tal aproximação se coloca também com objetivo de fortalecer o turismo como campo de conhecimento, não somente como setor econômico constituído e disponível para necessidades exclusivamente de um sujeito (o turista).

Em trabalhos que destacam as mobilidades imaginativas, seu reconhecimento, por vezes, não é muito bem definido. Em alguns casos, não há a citação direta deste tipo de mobilidade, mas em uma leitura atenta notamos que, além da presença mais direta das mobilidades imaginativas (Bloch 2011; Wang, Xie e Sun 2020; Degtiar 2021), também foram classificados como tais mobilidades artigos que os pesquisadores utilizam de imagens advindas de mídias secundárias, ou produzidas pelo acompanhamento realizado para estímulos aos interlocutores, para além do movimento comunicacional (Witte 2021). Tal percepção reafirma a dificuldade de captá-la (Bloch 2011), sobretudo por seu caráter intangível, pelo fato de o funcionamento dos imaginários serem ocultos à vista (Salazar 2012).

No que tange às mobilidades comunicativas, em geral, estão entremeadas às virtuais (também restritas aos turistas). Isso porque o pesquisador em meio não físico também rastreia as experiências virtuais dos usuários (ou viajantes) a partir de troca de mensagens/comunicações (e.g. Molz 2016). Com efeito, este é um desafio já apurado por Hine (2015, 2000), que chama a atenção para cuidados e soluções para uma etnografia em meio digital; a autora se pergunta: “… para onde vamos enviar nossos etnógrafos e o que eles farão quando chegarem lá?” (Hine 2015: 2). Mas, por outro lado, ela sustenta que a Internet é, na vida contemporânea, um fenômeno incorporado (embedded), corporificado (embodied) e do cotidiano (everyday) - ou “Internet E3”, da sigla em inglês. Portanto, se a etnografia, por fundamento, tem certos graus de imprecisão e ambiguidade, não é de se imaginar que deixaria de buscar adaptar-se para estudo no campo virtual.

No meio virtual, a netnografia também se coloca como técnica recorrente. Contudo, sua aplicabilidade se diferencia da etnografia virtual. A etnografia virtual (Hine 2000) parte do entendimento da Internet sob dois vieses, com cultura e enquanto artefato cultural, onde o online e off-line são partes indissociáveis que devem compor as análises. Já a netnografia é associada aos estudos no campo do marketing e do consumo nas redes que, em geral, pretende analisar potenciais consumidores e seus comportamentos (Fragoso, Recuero e Amaral 2011).

O relevante número de autoetnografias realizadas em conjunto com etnografias móveis ou multissituadas nos estudos identificados chama a atenção para a importância de ampliar o ato de viajar também ao pesquisador. Para Cresswell (2010: 647, citado em Muskat, Muskat e Zehrer 2017), no bojo da etnografia móvel o papel do pesquisador mudou, particularmente seu nível de engajamento e participação. Por isso, o “conhecimento” resultante não pode mais ser considerado conhecimento objetivo, e sim co-criado pelo pesquisador e participantes - daí a importância de reconhecer e planejar as performances do pesquisador no meio turístico pesquisado.

Considerando que o pesquisador segue as experiências dos turistas (seja nos meios físico, virtual, comunicativo, imaginativo), seus corpos e imaginários também se movem. Contudo, essa viagem do etnógrafo nos estudos do turismo ainda não é reconhecida e explorada com profundidade. Consideramos que esta discussão auxilia não somente o turismo como campo de conhecimento, mas a partir de reflexões da mobilidade do etnógrafo, poderá ocorrer o amadurecimento do emprego das etnografias móveis e o aprimoramento de suas técnicas. Nesse contexto, o paradigma das mobilidades, conforme inicialmente proposto por Urry (2000, 2007) e Sheller e Urry (2006), pode ser visto como uma cola que une o turismo e a etnografia, uma vez que discussões das mobilidades também trazem à luz questões e sensações experienciadas pelo pesquisador no campo. Com efeito, a condição humana é abordada na Antropologia por meio de uma apreciação da experiência individualmente incorporada - tanto a do antropólogo, quanto a dos interlocutores - e essa experiência diz respeito à construção imaginativa e prática de mundos de significado em determinados tempos e lugares (Rapport 2018).

Por fim, numa perspetiva especificamente etimológica, notamos o uso ambíguo da palavra móvel (mobile), ora adjetivando a mobilidade (vinculado ao mobile methods), ora relacionada com recursos móveis, como celular ou outro dispositivo (em tradução literal). Por vezes, tal diferenciação se apresenta nitidamente somente ao se ser informado sobre o objeto estudado e o referencial bibliográfico escolhido pelos autores. Neste sentido, como este campo ou enfoque ainda está em construção, é previsível alguma imprecisão ou variação semântica, ou mesmo etimológica - especialmente diante de uma diversidade entre diferentes línguas -, sem, contudo, perder de vista os processos e intenções que sustentam a construção de pesquisas ancoradas numa emergente epistemologia das mobilidades.

Considerações finais

A partir da proposta de realizar um sobrevoo em literatura selecionada, percebemos que ainda há conceituações dispersas sobre os elementos de mobilidades nos estudos de turismo quando se valem das etnografias como recurso metodológico, tanto nas nomenclaturas e teorias, quanto nas práticas aplicadas, bem como uma imprecisão na diferenciação entre etnografia multissituada e móvel (e suas traduções). Ainda que os esclarecimentos metodológicos tenham sido apresentados na maioria dos artigos analisados, suas aplicações e discussões dos resultados contribuem de maneira bastante dispersa ou mesmo inconsciente para um avanço metodológico em consonância específica com o turismo como campo de conhecimento. Nesse sentido, este levantamento pode servir de ponto de partida e estímulo para a realização de pesquisas com o objetivo de investigar mais profundamente o diálogo do paradigma das mobilidades e práticas de pesquisa etnográficas, considerando o turismo de maneira mais multidimensional - como se tem buscado em esforços analíticos recentes (vide, por exemplo, Allis, Moraes e Sheller, 2020).

Os principais achados apontam para uma esperada inter-relação dos tipos de mobilidades, lacunas relevantes em suas aplicabilidades, combinação de diferentes técnicas etnográficas - mas que, para que possa instrumentalizar pesquisas específicas, precisavam ser observadas por um enfoque específico no plano metodológico. Recomendamos também que, uma vez que estudos etnográficos já possuem uma tradição em colocar e reconhecer o pesquisador como sujeito relevante no processo de pesquisa, se aprofunde a discussão sobre viagem/turismo do etnógrafo e seus meandros com as mobilidades turísticas. Por isso, ao ampliarmos aqui atenção para o ato de viajar também ao pesquisador, seria condizente inseri-lo no bojo das entidades pesquisáveis das mobilidades, incluindo debates sobre ética na pesquisa. Além disso, é preciso reforçar que o turismo é um fenômeno muito mais amplo do que as representações e atividades de turistas, sendo urgente trazer para o centro do debate e das pesquisas outros sujeitos (como anfitriões e, especialmente, trabalhadores).

Em que pesem as práticas de pesquisa, não é menos importante o alerta de Büscher, Urry e Witchger (2011) sobre sensibilidades éticas que devem reger a construção e aplicação de um arcabouço teórico-metodológico que se baseie em múltiplas técnicas de seguimento, rastreio, mapeamento, etc. Na mesma direção, mas de maneira mais contundente, Doering e Duncan (2016: 55) apontam limitações críticas das “metodologias móveis”, uma vez que tendo sido “desenhada com o propósito de capturar e estabilizar a mobilidade acabam por reforçar em vez de desestabilizar as formas fixas problemáticas de conhecer e estar no mundo”.

Como limitações deste estudo, há que se reconhecer como fragilidade a utilização de somente uma base de dados (Scopus), e isso reforça o distanciamento de autores e pensamentos do Sul global, sobretudo pelo idioma buscado.