Introdução

Relacionar o 25 de Abril de 1974 e o processo revolucionário que se lhe seguiu com o campo das liberdades sexuais e da igualdade de género poderá ser um exercício em que o tempo da revolução se dilata, incontornável e simultaneamente difuso, muito além daquele que é, geralmente, considerado o seu período histórico. No Portugal em ditadura nenhuma diversidade era considerada a partir do leque que, sabemos hoje, é múltiplo na paleta dos comportamentos sexuais e respetivas orientações. Pelo contrário, o regime reprimia com violência a homossexualidade no quadro de um sistema de valores em que a própria sexualidade feminina só era considerada no quadro da família e da reprodução biológica. Às mulheres, mesmo que incluídas no mercado de trabalho em carência de mão de obra masculina, mobilizada para a guerra colonial e para a emigração massiva, era reservado o espaço doméstico da gestão familiar, na dependência jurídica dos chefes de família, invariavelmente homens. A influência internacional dos movimentos de libertação das mulheres e de afirmação de direitos civis de homossexuais e lésbicas, que se fazia sentir na América do Norte e em muitos países europeus, desde o final dos anos 1960, era fortemente condicionada pela censura e fechamento do regime que se protegia a partir da repressão e da afirmação de uma moral assente no conservadorismo católico (Afonso, 2019; Almeida, S. J., 2010).

No Largo do Carmo, em Lisboa, com a rendição de Marcelo Caetano e do último governo da ditadura, perante o batalhão de Salgueiro Maia e de todas as pessoas que encheram o largo em desobediência às indicações do MFA (Movimento das Forças Armadas), que recomendava o recolhimento, um regime que desprezava as mulheres e os jovens, que tinha no patriarcado o sistema que garantia a dominação dos homens que governavam o país, sofria o seu primeiro e decisivo golpe. Mas não foi esse o momento do seu final. O patriarcado do regime deposto sobreviveu ainda durante longos anos, mesmo perante a euforia revolucionária que acelerou o tempo e fez de Portugal exemplo e esperança de que a liberdade conquistada se refletisse também nas estruturas da moral sexual, dos papéis de género e do seu enquadramento familiar. Bastará recordar a imagem da primeira conferência de imprensa da Junta de Salvação Nacional, nas fardas militares e óculos escuros, dentro dos estúdios de televisão, e a sua extraordinária semelhança com o mesmo momento de Pinochet no Chile, meses antes, após esmagar a Frente Popular e o governo democrático de Allende. Se no processo revolucionário português, depressa se impuseram amplas dinâmicas no campo progressista, em torno da necessidade de acabar com a guerra colonial, de libertar presos políticos, abolir de vez a censura ou para garantir a liberdade sindical, as questões da igualdade de género e dos direitos sexuais e reprodutivos foram palco de acesas disputas e permaneceram décadas depois como exemplos de campos onde a revolução ficou manifestamente incompleta1.

Se a memória própria é recurso óbvio para quem viveu estes tempos, ainda que a partir de uma limitada perspetiva, o presente texto não deixa de beneficiar plenamente dos trabalhos de quem refletiu e investigou sobre os temas da igualdade de género no país e, em menor quantidade, mas idêntica densidade temática e analítica, das pessoas que publicaram sobre diversidade e orientação sexual. Assim, as primeiras secções beneficiam da ampla bibliografia nos estudos de género, marcadamente feministas, que a partir dos anos 1990 se consolidaram (Amâncio, 2017). As restantes secções, também beneficiárias de estudos precursores sobre as realidades das pessoas que se incluem na sigla LGBTI+, foram organizadas a partir das memórias próprias e do arquivo pessoal de quem teve participação nos três acontecimentos selecionados para ilustrar a influência de uma componente radical, marcada pelo anticapitalismo, num movimento com maior expressão a partir dos anos 1990 (Brandão, 2008). Sugere-se aqui um contributo para a história do movimento LGBTI+ que teve nestes três momentos, apesar de díspares nos seus significados, relevância acrescida. O primeiro deles, referindo-se ao momento inaugural da comemoração de Stonewall, marca ainda hoje a celebração da comunidade LGBTI+ em grande parte do mundo. Em Portugal, em 2023, foram 24 as cidades que viram esta comemoração acontecer nas suas ruas. O momento seguinte foi o do assassinato de Gisberta Salce Júnior, no Porto, acontecimento com repercussões internacionais, que marca decisivamente a transfobia como fenómeno diferenciado da homofobia e as pessoas trans como sujeitos de discriminações, situações complexas face aos processos de transição e de uma cultura de resistência específica. E, finalmente, a aprovação do casamento civil para pessoas do mesmo sexo é o terceiro acontecimento escolhido para sinalizar os significativos avanços na estrutura jurídica do país face a uma população historicamente objeto da discriminação. Esta reconstituição, com o “dever de memória” como impulso (Nora, 1984), não ignora que se trata de uma interpretação face ao vivido que, inevitavelmente, coloca o centro da análise onde outras interpretações poderão naturalmente divergir. A história far-se-á a partir dos múltiplos lugares onde as pessoas intervenientes organizam as suas memórias, no confronto e na complementaridade que estas sempre transportam.

A liberdade que não aconteceu

A liberdade tornada possível pelo golpe militar, que permitiu o processo revolucionário e transformou o país, também significou o levantamento da censura de obras consideradas perigosas e desviantes. As salas de cinema encheram-se para assistir a filmes como O Último Tango em Paris, em agosto de 1974 (Canelas, 2018), Emmanuelle, em 1975, ou Garganta Funda, em julho de 1976 (Seabra, 2005). Obras de Marco Ferreri como A Grande Farra ou de Pasolini como Saló e os 120 dias de Sodoma, em que o sexo era não só razoavelmente explícito em algumas sequências, como também o seu tema genérico, estiveram meses em exibição. Marlon Brando e Maria Schneider tiveram por cá o seu momento de apoteose em simultâneo com os primeiros tempos da revolução.

A revolução permitiu o fim do processo judicial que as autoras das Novas Cartas Portuguesas, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa enfrentavam, acusadas de difusão de pornografia, naquele que o Estado Novo considerava um texto subversivo e indecente, e que é, afinal, uma obra feminista de referência em que a sexualidade das mulheres é tema central numa época em que esta era constantemente negada na sua existência pela ideologia da classe dominante. O impacto desta obra e do processo que enfrentou foi o incentivo para a criação do Movimento de Libertação das Mulheres (MLM), que, em brochura datada de 4 de maio de 1974, reivindicava o direito ao aborto livre e gratuito (Tavares, 2003). Em janeiro de 1975, ainda distante daquele que viria a ser conhecido pelo “verão quente” do PREC (Processo Revolucionário Em Curso), o MLM convoca uma ação em que uma ativista vestia de noiva, outra assumia o papel de dona de casa e uma terceira de vamp. O objetivo destas militantes do MLM era denunciarem, assim, os estereótipos machistas da época, acabando por queimar os figurinos numa intenção de tornar visível a sua libertação e a contestação da mulher como objeto sexual. A imprensa antecipou o assunto com o anúncio de que haveria queima de sutiãs e até striptease. O Parque Eduardo VII, em Lisboa, encheu-se de pessoas, num misto de curiosidade voyeurista e indignação sexista, e as feministas foram empurradas, insultadas e impedidas de realizar a ação que tinham previsto. Dizem, mais tarde, que temeram pelas suas vidas naquela que foi a primeira ação pública do movimento feminista. A ação de “queima de sutiãs”, que nunca esteve para acontecer, tornou-se um símbolo desse momento de divergência profunda entre o desejo de igualdade de género e as massas que, na rua, faziam a revolução acontecer. O país, mesmo em euforia revolucionária, não estava preparado para derrubar o machismo e questionar os preceitos do patriarcado.

O crime continuava na lei

Mesmo após a institucionalização do processo revolucionário e a sua normalização, quando a representação política toma o lugar da participação intensa de homens e mulheres que caracterizou a Revolução dos Cravos, o país não esteve preparado para enfrentar a desigualdade de género e a discriminação. Um sinal evidente (mas não exclusivo) desse desfasamento entre os princípios constitucionais de igualdade e a situação de subalternidade das mulheres, foi sem dúvida, a prática de aborto clandestino que, durante largos anos, condenou milhares de mulheres a graves problemas de saúde.

Não pretendo aqui fazer a história do processo de vai-e-vem legislativo que só termina realmente em 2007, com uma lei que, pela primeira vez, garantiu às mulheres o acesso, em estabelecimentos de saúde, à interrupção voluntária da gravidez, por sua vontade, até à décima semana de gestação. Foi, certamente, um dos movimentos sociais mais significativos do pós-25 de Abril aquele que lutou pela alteração da lei de criminalização do aborto que, pelo caminho, reforçou o acesso ao planeamento familiar, à contraceção e, finalmente, garantiu o aborto a pedido da mulher. Os tribunais do Portugal democrático não deixaram nunca de julgar mulheres por terem abortado ou por terem estado envolvidas nas práticas que a lei considerava crime2. Houve até um processo contra uma reportagem exibida na RTP sobre o assunto3. Em cada um destes processos o movimento de mulheres pelo direito de optar reforçou-se na solidariedade com as acusadas e tornou visível a injustiça de uma lei que criminalizava as mulheres, com especial incidência para aquelas dos grupos sociais mais desfavorecidos. A lei de 2007 garantiu o fim do aborto clandestino e com ele das sequelas, físicas e psicológicas que, durante décadas, mutilaram e diminuíram muitos milhares de mulheres. Mas não terminou o enfrentamento entre um espectro conservador que utiliza o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde, garantido por lei, como forma de obstaculizar o direito consagrado. A possibilidade de regressão de direitos conquistados arduamente está na ordem do dia e acompanha o ascenso da extrema-direita em muitas latitudes.

Se foi a manhã libertadora de 25 de Abril que permitiu o início de um percurso, ainda que demorado, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos e no respeito pela diversidade de orientações sexuais, terão sido as componentes políticas mais radicais destes movimentos a garantirem a sua continuidade e as agendas de luta que os constituíram. Sem exclusividade, no tempo longo das reivindicações por cumprir juntaram-se inúmeras vozes e sensibilidades de áreas bastante diferentes4. Mas não deixa de ser uma evidência que, no caso do movimento feminista pelo direito ao corpo e à decisão das mulheres relativamente ao aborto e ao planeamento familiar, foram as mulheres de organizações como o Movimento de Esquerda Socialista (MES), as Brigadas Revolucionárias (BR), a Liga Comunista Internacionalista (LCI), o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), o Partido Socialista Revolucionário (PSR) e, a partir de 1979, a União Democrática Popular (UDP), que contribuíram desde o primeiro momento para estas lutas (Tavares, 2003; Peniche, 2007), a par com organizações fora do espectro partidário, como o MLM, o Movimento Democrático das Mulheres (MDM)5, a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) ou a Associação para o Planeamento da Família (APF). As organizações maioritárias da esquerda, o Partido Socialista (PS) e o Partido Comunista Português (PCP), apesar de terem tido um papel determinante na aprovação de leis, hesitaram durante um longo período em integrar estes movimentos e assumir as suas reivindicações.

Relevante foi a aliança imediata do movimento LGBTI+ com as reivindicações das mulheres e do aborto como um direito básico de decisão sobre o próprio corpo. A partir de 1999, entre os dois referendos, houve a participação do Grupo de Mulheres da Ilga Portugal e do Clube Safo na Plataforma Pelo Direito de Optar (Tavares, 2003). A campanha do barco Borndiep foi outro momento de clara participação do movimento LGBTI+ na exigência da mudança da lei do aborto. No final de agosto de 2004, a convite da Não te Prives, do Clube Safo, da UMAR e da Acção Jovem Pela Paz, as ativistas da organização holandesa Woman on Waves entram em águas internacionais ao largo da Figueira da Foz. Nas 12 milhas que separam o barco da costa portuguesa impera a lei holandesa pelo que seria possível ministrar a pílula abortiva às mulheres que o requeressem. As ativistas tinham já estado na Irlanda e Polónia, os casos de leis repressivas a que Portugal então se juntava. O governo de direita, liderado por Durão Barroso e Paulo Portas, reage proibindo o barco de atracar no porto da Figueira, intimidando a sua tripulação em alto mar. Foi a oportunidade para tornar clara a solidariedade internacional com a luta das ativistas e organizações portuguesas e ainda para divulgar o método da pílula abortiva, afastando os temores dos procedimentos cirúrgicos que, pela clandestinidade, tinham sido responsáveis por tantas sequelas irreparáveis. Em todos os momentos da presença das ativistas da organização holandesa, foi notória a participação das associações LGBTI+, fundamental para o debate que aconteceu e para a logística necessária. No início do milénio, o movimento de mulheres encontrava no movimento LGBTI+ um aliado natural e o movimento LGBTI+ encontrava no movimento de mulheres um exemplo precursor para as lutas que enfrentava.

Também liberdade sexual

Ficou célebre a frase do almirante Galvão de Melo, membro da Junta de Salvação, de que a revolução não se tinha feito para prostitutas e homossexuais, tornando assim claro que, no campo do novo poder revolucionário, havia assuntos em que a ideologia e práticas repressivas do Estado Novo permaneciam intocadas. O movimento LGBTI+ tinha um caminho ainda muito marcado pela invisibilidade que a revolução não contrariou, apesar da coragem do Movimento de Acção dos Homossexuais Revolucionários (MAHR) que, a 13 maio de 1974, publicava no Diário de Lisboa o seu Manifesto. Junto aos Clérigos, no Porto, este movimento realizava, ainda, aquela que seria a primeira manifestação de homossexuais. Esta organização, com uma existência efémera, foi a primeira em que a homossexualidade era afirmada como uma condição sujeita à discriminação e onde o direito à sexualidade, à felicidade e à própria existência ganhava estatuto de questão política. No final dos anos 1970 e início da década seguinte, a condição homossexual continuou a surgir na literatura, de forma mais ou menos explícita, no cinema e no teatro onde grupos independentes foram uma escola de libertação e de expressão de uma cultura ainda muito remetida para os submundos da noite e da marginalidade social (Cascais, 2004).

Foram precisos oito anos após o derrube do governo de Caetano para que a homossexualidade deixasse de constituir um crime no Código Penal, muitos mais ainda para que os direitos civis de homo e heterossexuais fossem minimamente equiparados. Se hoje temos um quadro legislativo que considera famílias monoparentais, famílias constituídas por casais de homens gays e mulheres lésbicas no acesso a direitos sucessórios, na possibilidade de adoção ou no acompanhamento em situações de doença, tal é resultado de lutas intensas que foram desenvolvidas a partir dos anos 1990 com o surgimento das estruturas associativas que deram corpo a um movimento social que aí deu os seus primeiros passos. Um movimento que foi desde o seu início plural e representativo de setores variados da sociedade que se mobilizaram contra as estruturas morais que serviam de base à repressão e à discriminação de que eram alvo. Mas foi ainda no seio da esquerda não-parlamentar que, em 1991, surgiu o primeiro grupo de intervenção política nos temas da homossexualidade, o Grupo de Trabalho Homossexual (GTH) do PSR. Este partido tinha, desde o final dos anos 1980, integrado o tema da homossexualidade nas suas campanhas e base programática. “O direito a ser feliz” era a forma genérica utilizada.

Esta componente radical com o anticapitalismo como base ideológica, permaneceu num contexto de alargamento e disseminação dos espaços associativos e de expressão política. Influenciou agendas e debates, garantiu presença em estruturas de representação do movimento, construiu iniciativas e momentos de referência para todo o movimento. Nada de original no contexto de outros países industrializados em que estes movimentos também tiveram as suas origens em setores radicalizados e politicamente à esquerda da social-democracia e, simultaneamente, divergentes do comunismo pró-soviético. Mas a originalidade da situação portuguesa terá sido o desfasamento temporal dos movimentos congéneres nos outros países do lado de cá da cortina de ferro. Quando em Portugal as questões LGBTI+ assumiam estatuto de questões políticas (“fraturantes” como se dizia na altura, para significar a sua capacidade para mobilizar a opinião pública), com as primeiras associações a tornarem-se visíveis no espaço público6, a igualdade formal era já consagrada nos discursos do centro político de muitos países europeus, a homofobia desconsiderada e as primeiras leis igualitárias aprovadas. Esse desfasamento, explicado pela democracia tardia nos países ibéricos, permitiu processos diferenciados na constituição deste movimento social que beneficiou das experiências internacionais e dos seus conhecimentos adquiridos.

O movimento LGBTI+ e a influência radical

De seguida, através da análise e revisitação de três acontecimentos e dos momentos que lhe estão associados, ilustra-se a influência marcante desse setor radical no movimento LGBTI+: julho de 1995, fevereiro de 2006 e janeiro de 2010. O primeiro momento relativo à primeira comemoração pública de Stonewall em Portugal, numa discoteca de Lisboa; o segundo corresponde à morte trágica de Gisberta no Porto; o último à aprovação parlamentar do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Através destes acontecimentos e dos debates intensos que provocaram no movimento LGBTI+ e bastante mais além, podemos seguir um movimento social no seu percurso. Nesse trajeto estiveram presentes uma pluralidade de setores em amplo espectro ideológico apesar de ser na esquerda que foram alicerçados os seus programas e agenda. Nesta diversidade, a influência de um setor anticapitalista esteve sempre presente e, em alguns casos, determinou posicionamentos comuns, linhas prosseguidas pelo movimento no seu conjunto, identificação e reconhecimento7.

No conhecimento produzido pelos movimentos sociais, os relatos do que aconteceu são efetuados a partir de pontos determinados e de lugares específicos nos debates políticos e estratégicos que os atravessam. No caso, esse lugar específico é a componente radical do movimento LGBTI+. Esclarecendo que o que aqui se entende por radical é a ideia de que as questões da igualdade de género e liberdade sexual não estão dissociadas das questões políticas, da organização económica e da organização social (Oliveira, 2017). Que o capitalismo é incompatível com a igualdade plena. Que a austeridade, as guerras, o colonialismo e o racismo, a exploração laboral ou a ameaça climática são elementos do mesmo problema que é a ocupação humana do planeta - o nosso território comum, incontornável para o futuro que temos pela frente. Com a consciência de que esta definição peca por insuficiente e simplificadora, por deixar de fora letras que se acrescentam, tantas causas determinantes e identificações específicas, por apagar as subtilezas de todos os momentos de geometrias variáveis que tiveram expressão social e fizeram avançar o movimento (Almeida, M.V., 2010). Mas assim mesmo, serão reveladores os três acontecimentos que ilustram a influência decisiva dessa componente anticapitalista e radical no movimento LGBTI+.

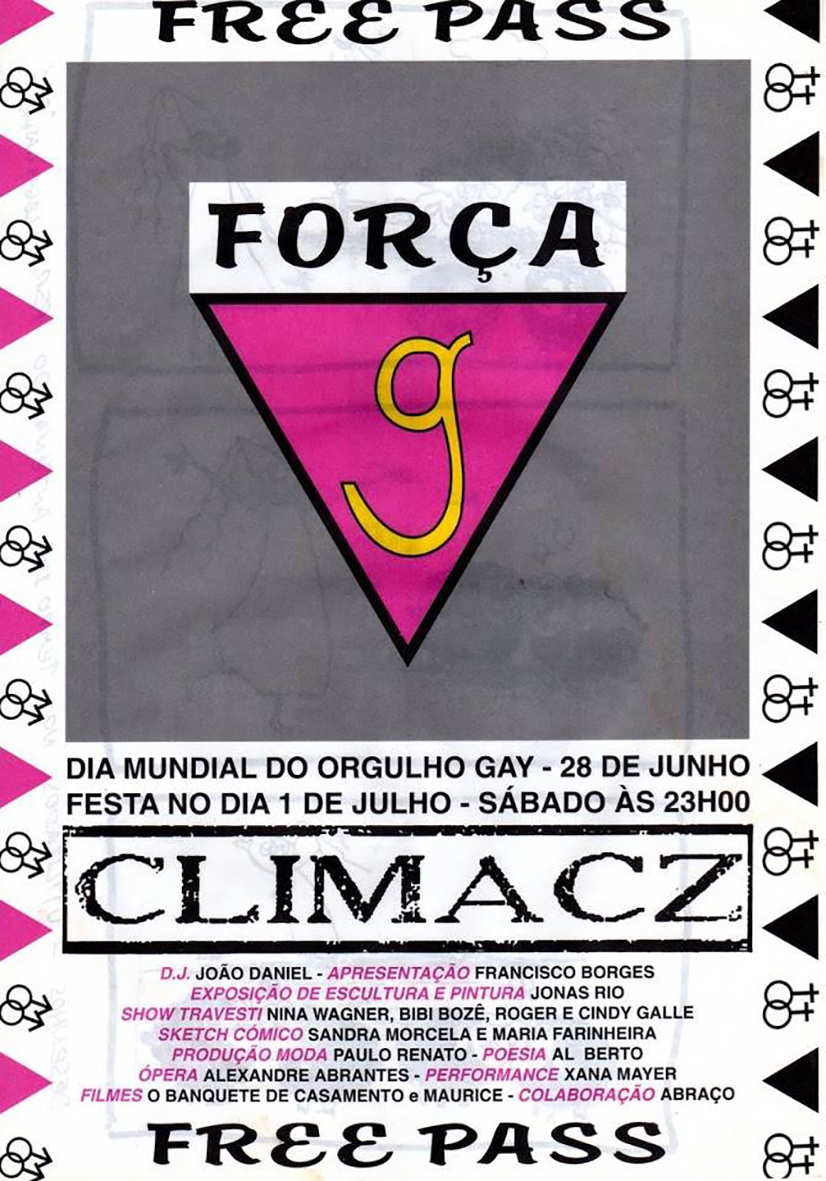

Stonewall pela primeira vez8

O primeiro desses momentos é o de um tempo fundador. A primeira comemoração de Stonewall num espaço público e amplamente divulgada9. A 1 de julho de 1995, numa discoteca de Lisboa, três clientes habituais da discoteca avançam com o projeto para o qual contactam o GTH/PSR que com eles organizou o evento a que também se juntou a Associação Abraço. Não existia ainda a sigla LGBT e o orgulho que então se comemorava era “gay” (com aspas), mesmo se os jornais do dia seguinte assinalavam de forma mais inclusiva o orgulho de ser gay ou lésbica. O cartaz anunciava música, exposições de escultura e pintura, show travesti, sketch cómico, ópera, performance e filmes, atividades que viriam a acontecer no decorrer da noite. Al Berto, o poeta de Lunário e de Horto de Incêndio, declamou na ocasião, foi também lido um manifesto e a festa durou até manhã alta. Neste momento inicial, foi a participação dos militantes do Partido Socialista Revolucionário e do seu Grupo de Trabalho Homossexual que tornaram a iniciativa um acontecimento político marcante para aquilo que viria a ser o ativismo LGBTI+. José Carlos Tavares, o principal protagonista do GTH nesses anos, era uma das poucas pessoas que surgiam então na comunicação social, de cara descoberta e orientação sexual assumida.

Estudante universitário na época, a luta contra o aumento de propinas do governo de Cavaco Silva marcava os ritmos principais do ativismo em que estive envolvido. Do Climacz, naquela noite, retenho o formato vertical do espaço da discoteca, o ambiente de festa e surpresa transgressora, a alegria espalhada nos rostos, a surpresa dos encontros. Um deles foi com um responsável da reitoria da Universidade. Habituados que estávamos a encontrá-lo em momentos formais e a desempenhar papéis com a devida distância oficial, não esperaríamos encontrá-lo ali, feliz, com outro homem pela mão e uma t-shirt que ostentava orgulhosamente um pénis estilizado.

Essa noite no Climacz inaugurou um tempo em que a revolta de Stonewall é comemorada cada ano, como símbolo de luta e resistência, contra a discriminação e violência de que são alvo as pessoas trans, lésbicas, gays, intersexo ou bissexuais. Em 2023, foram 24 as cidades portuguesas onde aconteceram marchas e iniciativas do Orgulho.

A transfobia mata

Figura 3 Marcha do Orgulho LGBT, Lisboa 2007. Arquivo Panteras Rosa - Frente de Combate a LesBiGayTransfobia.

O momento seguinte é ainda doloroso: o assassinato de Gisberta Salce Júnior (Figura 2), no Porto, em fevereiro de 2006. Com a sua morte, o movimento LGBTI+ acordou para a sua letra T, para a realidade das pessoas trans e das suas vidas, que ativistas como Jô Bernardo, Eduarda Santos e Lara Crespo foram percursoras. Mas esse despertar significou debates intensos, alguns deles em assuntos hoje tão evidentes como a transfobia ser ou não ser uma fobia específica e em qualquer caso diferente da homofobia, que devia ser nomeada enquanto tal. Ou sobre a responsabilidade da Igreja Católica perante a educação dos assassinos de Gisberta. E o nome, sempre o nome, porque mesmo depois de morta a violência continuou: GISBERTA e não Gisberto!

O trágico fim de Gisberta tornou a questão trans central e com ela fez acontecer ativismo em torno da autonomia, dos procedimentos médicos, do reconhecimento nos documentos oficiais, do espartilho do binarismo no entendimento do género. A sua vida foi objeto de livros e filmes, de peças de teatro e exposições. Gisberta é hoje uma referência internacional incontornável para a resistência trans e foi também para a rede internacional que, em 2007, iniciou a campanha pela despatologização trans e pela sua retirada das listas oficiais de doenças mentais. Desde o seu início nesta rede, as Panteras Rosa receberam, em 2007, o prémio Triângulo de Ouro, atribuído pelo Coletivo Gay de Barcelona, pelas ações internacionais desenvolvidas no caso Gisberta (Figura 3). De Barcelona também, a Guerrilha Travolaka, as Mariboleras Precárias da Corunha, grupos de Madrid e Bilbau, as congéneres francesa e italiana das Panteras Rosa, o Act-Up de Paris, foram algumas das presenças assíduas na rede que marcou o tema e alargou o âmbito dos argumentos utilizados pela autonomia plena das pessoas trans, no enfrentamento necessário. Em Portugal, para além das Panteras Rosa, estiveram envolvidos na campanha que se prolongou até 2013, grupos tão significativos como o Grupo Transexual Portugal, o Poly Portugal, a Não Te Prives, o Portugal Gay, o Caleidoscópio LGBT, a UMAR, o SOS Racismo, as Bichas Cobardes, a Opus Gay e o Grupo Ativistas em Tratamentos (GAT). Neste caso, as ausências significam tanto como as presenças e representaram entendimentos estratégicos bastante diferentes. Vingou a ideia radical da autonomia plena e do direito à autodeterminação na identidade de género. Uma ideia que é hoje património coletivo do movimento no seu todo, que conquistou avanços legais e devolveu cidadania às pessoas trans num percurso que está ainda longe de terminado.

Casar e depois?

O último dos momentos para esta reflexão está sempre associado à imagem de duas mulheres, vestidas de noiva a beijarem-se em frente à Assembleia da República. As mulheres são a atriz Joana Manuel e a cineasta Raquel Freire que interpretaram o papel juntamente com um casal de rapazes. Uma outra ativista fez de funcionária do Registo Civil que celebrava o casamento encenado. A ocasião foi a votação parlamentar e o chumbo dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e Partido Ecologista “Os Verdes”, em outubro de 2008. No primeiro mandato de José Sócrates à frente do governo, o PS juntava-se à direita para reprovar as propostas de casamento igualitário.

Alguns dias antes, António Poveda, presidente da Federação Estatal de Lésbicas, Gays e Transgéneros espanhola, tinha vindo a Lisboa para participar numa audição parlamentar do Bloco de Esquerda. Face ao chumbo previsível, insistiu que devíamos garantir que a imagem do momento fosse nossa. Essa imagem foi a do casamento encenado pelas Panteras Rosa, no momento da discussão parlamentar, ainda hoje utilizada pela comunicação social sempre que trata de casamento entre pessoas do mesmo sexo (Figura 4). O vistoso guarda-roupa das noivas foi cedido pela associação Karnart, C.P.O.A.A. (KARNAT, Criação e Produção de Objectos Artísticos, Associação), militantes constantes do encontro da arte com a política.

Figura 4 Ação frente à AR outubro 2008. Arquivo Panteras Rosa- Frente de Combate a LesBiGayTransfobia.

Figura 5 Ação frente à AR, janeiro 2010. Arquivo Panteras Rosa- Frente de Combate a LesBiGayTransfobia.

Do texto dito na ocasião pela figura da funcionária do Registo:

Pela autoridade que me é conferida pela Constituição da República portuguesa, nomeadamente no seu artigo 13º, venho celebrar a união destes dois casais. Casam por amor e por respeito mútuo, por direito próprio de aceder a todos os direitos, pela cidadania que não pode ser uma realidade amputada, representam hoje a dignidade democrática e a coragem da República que confere aos seus cidadãos e cidadãs a responsabilidade de escolherem livremente com quem querem partilhar as suas vidas e a forma que desejam para a consagração desta união. Casam porque querem, sem mais demoras. Porque não podia ser de outra forma. Sejam felizes.10

Pouco mais de um ano depois, em janeiro de 2010, o PS junta-se à exigência do movimento LGBTI+ e o casamento igualitário é finalmente aprovado. Nesse dia, o brinde das duas ativistas das Panteras em frente ao Parlamento foi de alegria pela vitória significativa (Figura 5), mas não esquecia que a mesma lei impedia o acesso à parentalidade através da possibilidade de adoção. Joana Manuel, entre carrinhos de bebé e bonecos a fazer de crianças, foi uma vez mais a voz da política radical nesse momento. Disse ela no seu brinde:

Hoje os deputados e deputadas resolveram que era tempo de consagrar na lei a não intromissão do Estado nos nossos amores e nas suas decisões. Brindemos a isso. Finalmente! A personagem que representei [em 2008], casava grávida. A criança teria já quase um ano, duas mães e muito amor à sua volta. Poderia estar aqui entre nós, nesta comemoração. Mas o Estado só reconhece uma das mães e a lei hoje aprovada, ao desconsiderar a capacidade parental das pessoas LGBT, ignora estas crianças e os seus direitos. Brindemos aos nossos filhos, que não podem estar aqui hoje, por conservadorismo e falta de coragem da Assembleia da República.11

Esta história não se pode contar sem a Teresa Pires e a Helena Paixão: duas mulheres que em fevereiro de 2006 iniciaram um processo em tribunal contra o Estado quando o seu casamento foi negado. O processo, em recursos sucessivos até ao Tribunal Constitucional, foi perdido, mas a sua iniciativa deu corpo e voz a esta luta. Com enormes custos que as fizeram mudar de casa e de cidade por diversas vezes, assim como a dificuldade de encontrarem trabalho, Teresa e Helena foram as primeiras pessoas do país a casar, assim que a lei o permitiu. Foi no movimento radical que encontraram sempre a cumplicidade e o apoio que precisaram para este processo.

Foi ainda através da proposta das Panteras Rosa que aconteceu um encontro nacional de ativistas pela igualdade no acesso ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo e contra a homofobia, na sede do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, a 26 de abril de 2009. Esse encontro decidiu a criação do Movimento Pela Igualdade (MPI) e “a necessidade de intensificar a presença no espaço público dos argumentos favoráveis à igualdade, de agilizar os canais de comunicação internos que sirvam para um debate capaz de responder às estratégias conservadoras”12.

Este encontro foi, por si só, um elemento de convergência fundamental para espelhar a diversidade do movimento à sua escala nacional, mas também as suas alianças estratégicas e capacidade de encontrar terrenos para uma resposta concertada na disputa da opinião pública contra a homofobia. A tarefa não era de todo evidente: de um lado, organizações que optavam por um plano de atuação mais institucional e que consideravam a questão do casamento como central para o conjunto do movimento e das reivindicações associadas. Do outro, posições que não escondiam que o casamento tinha uma componente assimilacionista ao modelo conservador heterossexual e que pretendiam garantir um maior leque de direitos.

A 31 de maio desse ano, o cinema São Jorge, em Lisboa, enchia-se de pessoas na defesa dos argumentos pelo direito ao casamento igualitário. Entre os mais de mil subscritores da petição do MPI estava José Saramago, António Costa, Miguel Sousa Tavares, Boaventura Sousa Santos, Fátima Bonifácio, Odete Santos, Sérgio Godinho, Fernando Rosas, Teresa Beleza e Catarina Furtado. Esta estratégia, construída em comum, resultava em apoios significativos e num crescente movimento de opinião que contrariou os muitos argumentos conservadores e abria caminho à maioria parlamentar que alguns meses depois viria a aprovar a lei.

Conclusão

Seria inútil e certamente errado argumentar que esta relevância do ativismo radical no seio do movimento LGBTI+ não foi acompanhada de outros setores igualmente incontornáveis para os sucessos alcançados e para as estratégias seguidas. De alguma maneira, a conjugação complementar de intervenientes e organizações tão díspares foi aquilo que fez acontecer este movimento social nos seus momentos fundamentais. A diversidade de vozes e entendimentos é uma força e não uma debilidade, sempre que as divergências foram ultrapassadas e terrenos comuns de luta encontrados. Os três acontecimentos aqui referidos são exemplo disso mesmo.

Por outro lado, o que merece destaque é o facto de as décadas que se seguiram à Revolução dos Cravos, terem sido de rutura com as estruturas ideológicas do patriarcado e, simultaneamente, de aprofundamento das conquistas alcançadas no âmbito da igualdade de direitos face ao género e à orientação sexual. Nesse percurso, ainda hoje por completar, a Revolução de Abril de 1974 é sem dúvida o momento inicial, ainda que carregado de dúvida, mas que deu lugar à liberdade para as lutas que impuseram as mudanças fundamentais.

Na organização destas memórias, não podia deixar de referir a importância da presença solidária de ativistas radicais de outros países que, desde o início, por aqui estiveram a partilhar as suas experiências: Eugeni Rodriguez, Peter Tatchel, Peter Drucker, Carla Antoneli, Louis-Georges Tin, Juana Ramos, Miquel Missé, Stefan Jacob, Terry Conway entre outros. Sem eles, este movimento social, as suas conquistas e aspirações, teriam sido bem mais estreitas e limitadas.

Num tempo em que o conservadorismo ganha espaço e em que cresce a desigualdade social, todas as conquistas do movimento iniciado em Stonewall podem bem estar em risco de retrocesso. A igualdade não é um ponto de destino, mas um longo caminho repleto de obstáculos, com avanços e recuos, que temos inevitavelmente de percorrer. A política, os e as ativistas radicais do movimento LGBTI+ são parte incontornável desse caminho projetado no futuro, como foram naquele que nos trouxe até aqui.