Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Lusófona de Estudos Culturais (RLEC)/Lusophone Journal of Cultural Studies (LJCS)

versão impressa ISSN 2184-0458versão On-line ISSN 2183-0886

RLEC/LJCS vol.8 no.1 Braga jun. 2021 Epub 01-Maio-2023

https://doi.org/10.21814/rlec.3156

Thematic articles

Comunicação e Mobilidade: Experiências de Deslocamento Mediado em Buenos Aires

1Departamento de Ciências da Comunicação, Faculdade de Comunicação Social, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brazil

Este artigo tem como objetivo identificar e descrever as especificidades da experiência de mobilidade urbana dos habitantes que utilizam aplicações de transporte para se deslocarem pela cidade de Buenos Aires, levando em conta os aspectos sociais, econômicos e culturais de suas experiências. Buscamos elementos para entender como o uso dessas apps faz parte da vida cotidiana das pessoas e, em última instância, até que ponto contribui para a inclusão social, revelando os aspectos sociais que estão em jogo. Com a intenção de mobilizar os estudos de comunicação, teoricamente, este trabalho articula o novo paradigma da mobilidade nas ciências sociais com os estudos culturais. Acompanhamos nove participantes do estudo, desde o primeiro evento de seus dias até o último, durante uma jornada diária. Ao acompanhá-los pela cidade, os instrumentos de coleta incluíram entrevistas e gravações em vídeo de momentos da viagem a partir da perspectiva dos próprios participantes, que usaram óculos com uma câmera de vídeo oculta. Com base nas narrativas sobre as histórias de vida dos participantes durante a viagem, descrevemos como imaginar, adaptar e pertencer a um ambiente estranho e às vezes hostil se relacionam com experiências de viagem mediadas por dispositivos móveis. Portanto, descrevemos processos nos quais as narrativas sobre as experiências de migração e os fluxos diários de deslocamento são articulados com a mediação de aplicações de transporte.

Palavras-chave: aplicações; experiência; Buenos Aires; comunicação; mobilidade

This article aims to identify and describe the specificities of the urban mobility experience of inhabitants who use transportation apps to move around the city of Buenos Aires taking into account social, economic and cultural aspects of their experiences. We seek elements to understand how the use of these apps is part of people’s daily lives and, ultimately, to what extent it contributes to social inclusion, revealing the social aspects that are at stake. Intending to mobilize communication studies, theoretically, this paper articulates the new paradigm of mobilities in the social sciences with cultural studies. We accompanied nine participants of the study, from the first event of their days to the last, during a daily journey. When accompanying them around the city, the collection instruments included interviews and video recording of travel moments from the perspective of the participants themselves, who wore glasses with a hidden video camera. Based on the narratives of participants’ life stories during commuting, we describe how imagining, adapting and belonging to a strange and at times hostile environment relates to mobile-mediated travel experiences. Therefore, we describe processes in which the narratives about the experiences of migration and the daily flows of displacement are articulated with the mediation of transportation applications.

Keywords: applications; Buenos Aires; experience; mobile communication; urban mobility

Introdução

Nosso foco neste artigo é descrever a experiência de deslocamento mediada por dispositivos móveis na cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina, e identificar as particularidades do uso de aplicações de transporte1 pelos habitantes. Argumentamos pelo aspecto multidimensional que caracteriza a utilização de aplicações de dispositivos móveis para auxiliar os deslocamentos dos habitantes na cidade de Buenos Aires. Neste sentido, descrevemos momentos em que as especificidades e as necessidades diárias de deslocação dos habitantes, mediadas por essas aplicações, entrelaçam-se com as suas histórias de vida.

Teoricamente, nosso trabalho é inspirado por investigações que articulam o novo paradigma de mobilidade nas ciências sociais (Hannam et al., 2006; Sheller & Urry, 2006; Urry et al., 2006) e os estudos culturais (Goggin, 2012; Morley, 2017; Ozkul, 2015; Ozkul & Gauntlett, 2014; Wiley & Packer, 2010; Wilken & Goggin, 2012). Nesta perspectiva, a comunicação ocorre em movimento e em relação com outras disciplinas tais como a sociologia, antropologia, geografia, e outras, abordando questões relacionadas à comunicação, mobilidade, transporte, e tecnologias.

Neste trabalho, não pretendemos descrever o potencial de desenvolvimento da mobilidade urbana através da utilização de aplicações. Buscamos elementos para compreender como este processo faz parte da vida cotidiana das pessoas e, em última instância, em que medida contribui para a inclusão social, revelando os aspectos sociais que estão em jogo. Nossa hipótese sugere que um olhar mais atento a partes selecio nadas do cotidiano dos habitantes forneceria dados qualitativos capazes de revelar e caracterizar os pontos de conexão e desconexão entre, de um lado, as estruturas de mobilidade e comunicação estabelecidas na cidade e, do outro, as necessidades e desejos vividos pelos habitantes.

Então, a partir desta problemática mais ampla, nos concentramos em duas questões primárias para este trabalho:

Como essas aplicações são utilizadas pelos usuários de transportes públicos na cidade de Buenos Aires?

Como a utilização dessas aplicações pelos habitantes se relaciona com as suas experiências de vida?

Dessas questões decorrem os dois objetivos que propusemos abaixo:

Identificar as especificidades da experiência de mobilidade urbana dos habitantes que utilizam as aplicações de transporte para se deslocarem pela cidade de Buenos Aires.

Descrever as especificidades da mobilidade urbana cotidiana em Buenos Aires, considerando os aspectos sociais, econômicos e culturais da experiência dos habitantes

A proposta teórica de abordar a comunicação em movimento teve suas implicações metodológicas. Neste sentido, as entrevistas com os participantes aconteceram enquanto eles se deslocavam de um lugar para outro da cidade. Nesta pesquisa, acompanhamos nove habitantes que utilizavam aplicações de transporte para auxiliar seus deslocamentos pela cidade, desde o primeiro evento de seus dias, até o último. Ao acompanhá-los pela cidade, realizamos entrevistas e gravamos vídeos a partir da perspectiva dos próprios habitantes por meio de óculos com uma câmera de vídeo oculta.

Comunicação e Mobilidade: Um Diagrama Teórico Para Entender as Experiências de Deslocamento Guiadas por Dispositivos Móveis

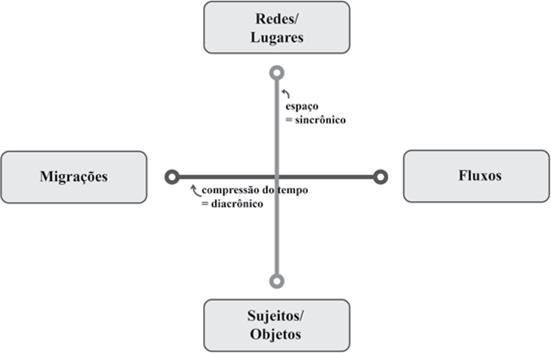

À medida que a pesquisa se desenvolveu, algumas noções emergiram como pontos-chave para entender a relação entre comunicação e mobilidade através da experiência dos participantes. Questionamentos sobre migração, fluxos, redes, lugares, sujeitos e objetos emergiram das histórias contadas pelos participantes sobre suas próprias experiências de mobilidade. Assim, a conexão que estabelecemos entre estes conceitos foi feita através de elementos que encontramos no trabalho de campo. Da mesma forma que a pesquisa teórica nos proporcionou uma compreensão do significado histórico destes termos, a pesquisa de campo nos mostrou aspectos do contexto social e das práticas.

A Figura 1 ilustra a correlação que estabelecemos entre estes conceitos. Ela mostra como visualizamos o fenômeno e nos ajudou a sistematizar a análise e a descrever os processos em estudo. O diagrama que desenhamos está disposto sobre dois eixos: um horizontal, representando a compressão do tempo; e um vertical, representando o espaço. O eixo de compressão de tempo associa migrações e fluxos, enquanto o eixo espacial conecta simultaneamente redes e lugares com sujeitos e objetos. O eixo espacial funciona como um marco que se move ao longo do eixo de compressão de tempo, conectando o passado com o presente e a lentidão do processo de migração com a alta velocidade dos fluxos cotidianos contemporâneos.

Créditos. Lucas Durr Missau

Figura 1: Diagrama de Conceitos para Interpretar as Experiências de Deslocamento Mediado por Dispositivos Móveis

Com isso em mente, estamos pensando a mobilidade e a comunicação para além de nossa vida cotidiana, para além dos aspectos concretos da rotina de partir e chegar a um lugar. Buscamos descrever como esses momentos de deslocamento diário também se relacionam com as histórias do passado vividas pelos habitantes de Buenos Aires. Os meios de transporte e, em nosso estudo, os dispositivos móveis, são objetos técnicos em relação aos quais “os sujeitos constroem sentidos e imaginários e através do qual reproduzem habitus e modos de vida” (Martins & Araujo, 2017, p. 109).

Como indicam Martins e Araujo (2017), isto “não só atravessa dimensões objetivas no uso do transporte ou meio de deslocação, como combina memórias e estórias dos lugares, das relações e das situações de vida dos autores da narrativa, bem como de pessoas e outras personagens” (p. 110). Assim, descrevemos e refletimos sobre as experiências dos sujeitos que se cruzam com a mobilidade, como etnicidade, identidade, gênero, classe, política, trabalho, lazer, e outros.

Os estudos migratórios são um campo interdisciplinar, constituído por estudiosos de antropologia, sociologia, política, relações internacionais, comunicação, geografia, história, direito, psicologia e línguas, entre muitos outros. É também um campo diversificado porque não se concentra apenas na circulação de pessoas de um país para o outro, mas também na imobilidade e nos processos de fixação, adaptação e integração de migrantes em um país estrangeiro.

Fortier (2014, pp. 64-65) assinala que a pesquisa científica que tem a migração como objeto de estudo está dividida em três níveis. O primeiro nível - o nível macro

concentra sua abordagem nas estruturas ou infra-estruturas da migração, tais como práticas institucionais, políticas e leis que regulamentam o movimento migratório; sua fixação e integração; e movimentos ou organizações transnacionais. O segundo nível

o nível meso - diz respeito às tecnologias de viagem e comunicação; estratégias e condições de migração e assentamento; movimentos políticos e de base; e várias redes locais, nacionais, transnacionais ou de diáspora. O terceiro - o nível micro - concentra-se em experiências individuais e coletivas, estratégias, aspirações e decisões familiares relativas à migração e mobilidade, mas também trata de produções culturais e representações das vidas dos migrantes.

Nossa pesquisa se concentra nas práticas sociais de deslocamento mediadas por dispositivos móveis. Focalizamos a análise e o trabalho de campo no nível micro, já que abordamos a mobilidade urbana cotidiana - nível micro - inter-relacionada com a comunicação e tecnologia - nível meso.

Sob esta abordagem, a migração conecta a mobilidade diária com a biografia dos participantes. Além de revelar o país de origem de cada um dos habitantes, nossa abordagem apresenta o movimento em um modo histórico, complementando a noção de fluxos. Um importante ponto que conecta as noções de migrações e de fluxos é o imaginário social, como definido por Fortier (2014): “‘imaginários’, que moldam e são moldados por regimes de práticas, estão profundamente integrados ao nosso cotidiano e informam as nossas formas de ver e compreender o mundo” (p. 69). Os estudos de migração com foco no imaginário social abordam como o fenômeno se desenvolve e como ele se desdobra entre as pessoas, seus interesses e desejos no panorama da mobilidade. Entre os trabalhos com este escopo, Fortier (2014) identifica estudos sobre a representação de filmes, livros, fotografias, discursos públicos entre outros; e também trabalhos que tentam entender como o imaginário molda a percepção de identidades e diferenças, de fronteiras e limitações, da relação com outros próximos ou distantes:

o que eu sugiro é que adicionar imaginários e afetos ao conjunto de ferramentas conceituais da pesquisa sobre migração dentro dos estudos sobre mobilidade nos permite sondar as formas pelas quais os sujeitos marginais e dominantes, móveis e sedentários estão envolvidos na inextricabilidade do desejo e da política através de complexos processos de internalização, incorporação e (des)identificação. (p. 70)

A migração também é abordada a partir da produção e reprodução das diferenças no espaço urbano. Num diálogo crítico com a noção de gueto para entender a reprodução das mudanças no espaço urbano, representado por autores como Wirth (1928) e Sennett (1994/1997); e outro modelo que estudou a configuração e uso do espaço urbano, enfatizando a heterogeneidade racial e cultural dos espaços segregados, representados por Rodríguez e Arriagada (2004) e Portes et al. (2005), Caggiano e Segura (2014) concluem, com base em uma investigação sobre a experiência dos imigrantes bolivianos na Região Metropolitana de Buenos Aires, que a configuração dos espaços urbanos não pode ser compreendida apenas pela lógica dos estudos acima mencionados. Em outras palavras, “elas não podem ser plenamente compreendidas com uma simples aplicação da lógica de centro da cidade rico/periferia pobre, nem segundo o esquema típico do gueto racial” (Caggiano & Segura, 2014, p. 39). Segundo os autores, a distinção nas formas de apropriação dos espaços urbanos é feita através da articulação entre a lógica desigual do mercado imobiliário e a estigmatização social dos migrantes.

Se, em nossa perspectiva, a migração está mais concentrada nas histórias de vida, os fluxos se concentram nos deslocamentos diários. Ambos são determinados pela prática social. Na elaboração teórica de Martín-Barbero, a ideia de fluxo está relacionada a fluxos virtuais de imagens e dados, onde ocorre uma compressão espaço-temporal (Moura, 2009). Em nosso trabalho, ampliamos esta noção para incluir as práticas sociais de mobilidade. Assim, o termo também aborda o sentido de qualidade de deslocamento e movimento, relacionando sujeitos e objetos com lugares e redes, que buscam maximizar a compressão do espaço e do tempo.

Outros reconhecidos teóricos das ciências sociais, como Anthony Giddens, Arjun Appadurai, Manuel Castells, Bruno Latour e Zygmunt Bauman, pensam sobre as particularidades da globalização contemporânea e do capitalismo com base no conceito de fluidez, relacionando-o com o crescimento dos números e variedades de mobilidade (Salazar & Jayaram, 2016, p. 3). Entretanto, os fluxos não são caracterizados apenas por sua fluidez.

Uma descoberta de nossa pesquisa de campo foi que a mobilidade não era fluida. Ou seja, os fluxos que envolvem sujeitos, objetos e ideias, de fato, enfrentam resistência. Esta descoberta empírica também está presente no trabalho teórico de estudiosos nas áreas de antropologia, geografia e sociologia (Cresswell, 2014a; Edensor, 2011; Marston et al., 2005; Smith, 1996; Tsing, 2005) que problematizam a noção de fluidez.

Essa resistência se denomina fricção (Cresswell, 2014a; Tsing, 2005), que, neste contexto, assume um sentido social e cultural. “A fricção, aqui, é um fenômeno social e cultural que se experimenta e se sente quando se deixa de dirigir por uma cidade ou se pára para ser interrogado em um aeroporto internacional” (Cresswell, 2014a, p. 108). Neste sentido, assinalamos a fricção entre sujeitos, objetos e ideias no desempenho diário de deslocamento na cidade de Buenos Aires, evidenciando o aspecto diferenciado da mobilidade.

As noções de sujeitos e objetos indicam as experiências das pessoas sob uma perspectiva relacional com espaços, lugares e objetos. Estas categorias mostram a inter

-relação entre participantes e dispositivos móveis, e expõem as singularidades e generalidades que compõem estas relações.

Por sua vez, enquanto se movem, as pessoas estabelecem relações concretas e simbólicas com o ambiente. Assim, lugares e redes são criados à medida que as rotas são rea lizadas; os lugares são os pontos de ancoragem e as redes são as tramas que conectam estes pontos. Por outro lado, em movimento, sujeitos e objetos rompem com conexões estabelecidas com determinados lugares e criam novas conexões com outros lugares.

Embora os abordemos juntos, redes e lugares são conceitos diferentes. Os lugares têm sido estudados há muito tempo na sociologia e na geografia (Cresswell, 2004, 2006, 2014b; Easthope, 2004; Gieryn, 2000; Malpas, 1999; Soja, 1989). Doreen Massey (1995) propõe uma definição de lugar que nos ajuda a dialogar com o conceito de rede. Ela define um lugar como “a localização de conjuntos particulares de relações sociais [e] espaços de atividade que se entrecruzam” (Massey, 1995, p. 61). Como Easthope (2004) resumiu, através de Massey, lugares podem ser entendidos como “pontos nodais em redes de relações sociais” (p. 129).

Em resumo, os lugares são “espaços aos quais as pessoas deram sentido. São espaços aos quais as pessoas estão conectadas de uma forma ou de outra. Esta é a definição mais simples e comum de um lugar - uma localização dotada de sentido” (Cresswell, 2004, p. 7).

Dotados de sentido, os lugares são construídos dentro da diversidade e adquirem o status de lugares de história e identidade na cidade (Cresswell, 2004, p. 5). Assim, podemos usar algumas diretrizes para defini-los. Cresswell (2004, pp. 7-9) destaca três elementos fundamentais indicados pelo geógrafo John Agnew (2002, p. 16) para a definição de lugar: (a) uma localização na qual a vida diária se concentra para um determinado grupo de pessoas; (b) um locale, que conecta a localização a redes mais amplas e à extensão de terra a que pertence; e (c) um sentido de lugar ou identificação simbólica de um lugar como constitutivo e distintivo de identidades e interesses pessoais.

Na sociologia, Gieryn (2000) contribui com três outros elementos para a definição de um lugar: (a) localização geográfica; (b) forma material; e (c) investimento com sentido e valor. Por definição, eles se assemelham aos conceitos de Agnew (2002). Ambos concordam sobre a relevância do sentido na constituição de um lugar. “Um lugar no universo, com uma reunião de coisas físicas ali, torna-se um lugar somente quando abrange história ou utopia, perigo ou segurança, identidade ou memória” (Gieryn, 2000, p. 465).

Inspirada nos estudos de Massey (1994, 1995, 2005, 2007, como citado em Jirón, 2009, p. 176) e repensando o conceito de lugar aplicado à lógica da mobilidade urbana contemporânea, Paola Jirón (2009) define lugar como um evento, um evento que nunca está completo, finalizado ou limitado. Semelhante a Cresswell (2001), ela entende que os lugares estão em processo de ser (trans)formados. Jirón (2009) escolhe a expressão “mobile place making” (p. 176) para caracterizar as práticas diárias de mobilidade

urbana.

Embora esta noção de lugar esteja ligada aos elementos constitutivos expostos por John Agnew (2002), a definição de Jirón (2009) o posiciona no contexto das práticas de mobilidade diária. Para a autora, lugar é a apropriação e transformação do espaço, um fenômeno relacionado à reprodução e transformação da sociedade no tempo e no espaço. A noção de lugar adquire um sentido aberto, em constante construção e composta de repetidas práticas sociais cotidianas. “Lugar é o contexto da prática e o produto da prática; portanto, a relação entre lugares e práticas, particularmente aquelas que ocorrem diaria mente, é extremamente relevante na vida urbana contemporânea” (Jirón, 2009, p. 177).

Por sua vez, pensamos as redes como as tramas virtuais existentes por meio das quais é possível a conexão entre lugares através dos sentidos construídos. A estrutura física das redes é o lugar, mas a sua essência é o sentido entre um lugar e outro. As redes são as pré-localizações responsáveis pelas conexões que vão além das limitações de espaço e tempo da mobilidade física. As redes são a estrutura abstrata de mobilidade. Por vezes, podem ser mapas mentais e virtuais, redes sociais, comunicação instantânea através de mensagens, vídeos, imagens, conteúdo informativo, e muito mais. Portanto, ao olhar a comunicação e a mobilidade no contexto das tecnologias de informação e comunicação, os lugares e redes são analisados juntamente com o foco nas práticas sociais.

Em uma abordagem ampla, nossa hipótese teórica sugere que as estruturas de comunicação e mobilidade moldam as experiências diárias de viagem e condicionam estilos de vida. As tecnologias de comunicação, que atuam como mediadoras neste processo, aprimoram os parâmetros que operam nestes moldes. Entretanto, enquanto as aplicações são projetadas para melhorar a integração dos habitantes com as estruturas de transporte, as experiências de mobilidade dos habitantes são desafiadas por fatores sociais que vão além das competências planejadas e implementadas. Portanto, nossa hipótese indica a necessidade de políticas públicas que visem a inclusão baseada em parâmetros sociais que vão além das competências das tecnologias em uso.

Neste trabalho, não pretendemos esgotar os conceitos ilustrados na Figura 1. Descrevemos como eles foram percebidos no contexto de nossa pesquisa. Em razão dos objetivos deste texto, nosso propósito é descrever experiências relacionadas a migrações e fluxos. A partir das narrativas das experiências de habitantes, descrevemos processos e práticas sociais que estão em jogo em contextos de deslocamentos mediados. Neste contexto, migrações e fluxos se articulam na performance diária da cidadania em um país estrangeiro e nas aspirações e desejos de vida que são constituintes do imaginário social.

Uma Abordagem Metodológica Para a Comunicação em Movimento

Abordar a mobilidade através de estudos de comunicação móvel requer métodos capazes de acompanhá-la. Assim, necessitamos de métodos móveis para monitorar os deslocamentos e de criatividade para encontrar ferramentas capazes de revelar as particularidades do nosso objeto de investigação.

A fim de identificar as particularidades da experiência de mobilidade urbana dos cidadãos que usam aplicações móveis para se deslocarem pela cidade, realizamos uma etnografia multissituada (Marcus, 1995, 2011) usando a técnica de sombra (Jirón, 2011, 2012); um método de coleta de gravações de vídeo em que os próprios participantes da pesquisa gravaram seus deslocamentos usando óculos com câmeras embutidas neles. Os participantes foram selecionados pelo método snowball (bola de neve, ou em cadeia). Os participantes de uma amostra inicial feita para testar a metodologia (adaptação dos participantes ao uso dos óculos e a gravação das entrevistas em movimento) recomendaram outros participantes. A composição do grupo final de estudo priorizou os usuários de transporte público e que utilizavam diferentes meios de transporte.

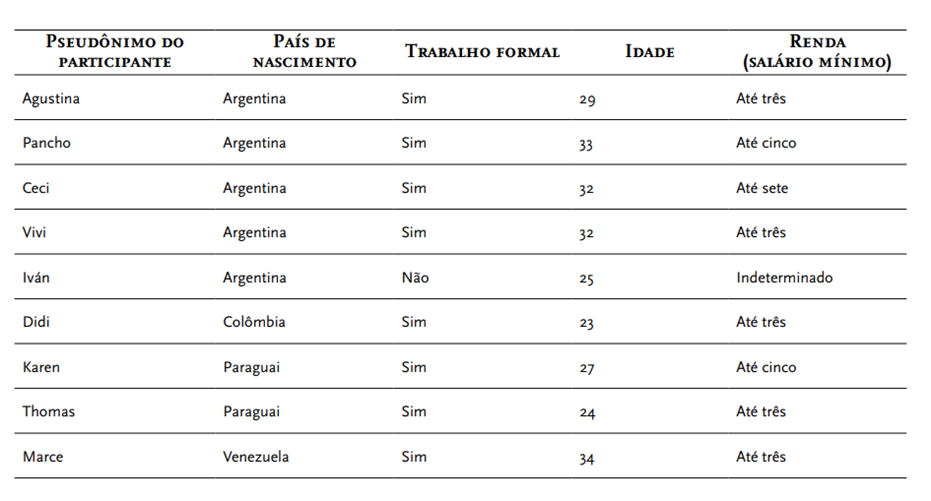

Conduzimos entrevistas em movimento, enquanto os habitantes se deslocavam pela cidade, com participantes que tinham entre 22 e 34 anos. Eles eram nativos dos seguintes países da América Latina: Argentina (cinco), Paraguai (dois), Colômbia (um) e Venezuela (um). Oito desses participantes estavam empregados e tinham uma renda mensal fixa. Apenas um deles, músico e artista de rua, não tinha um emprego formal. Sua renda variava entre um e sete salários mínimos (Tabela 1).

Os instrumentos de coleta de dados que utilizamos para nosso acompanhamento incluíram entrevistas, mapeamento das rotas de deslocamento dos cidadãos, e os vídeos gravados por eles. As entrevistas foram baseadas em um conjunto de perguntas que os participantes responderam enquanto se deslocavam pela cidade.

As rotas de deslocamento foram mapeadas usando uma aplicação2 instalada no telefone do pesquisador. Esta aplicação permitiu o rastreamento de locais, horários e modos de viagem. Os vídeos foram gravados usando óculos com câmeras embutidas que os participantes usavam durante suas viagens do dia. Os habitantes foram informados sobre a câmera e consentiram participar do estudo.

Usamos um modelo simples de óculos para a gravação dos vídeos. Trata-se de um modelo conhecido no mercado como “óculos de espionagem”. Escolhemos este modelo por sua discrição, praticidade e custo. Este modelo de óculos grava vídeos em alta resolução (HD em formato 1280x720p, com iluminação mínima de 1 lux) por um período entre 50 e 70 minutos, tendo um total de 16 gigabytes de memória. Leva uma hora para recarregar a bateria uma vez que ela se esgote.

Para esta série de acompanhamentos, caminhamos junto a nove participantes por uma de suas jornadas diárias. Eles foram de suas casas para seus escritórios no trabalho, para bares, para atividades de lazer. Estes deslocamentos foram registrados a partir de seus próprios pontos de vista. Os acompanhamentos aconteceram em dias distintos para cada habitante, nos meses de maio e junho de 2016 e novembro e dezembro de 2017.

Para fins deste estudo, as rotas dos participantes foram limitadas à cidade autônoma de Buenos Aires. Todos os participantes moravam na capital federal, exceto Thomas, que vivia temporariamente com sua irmã na cidade de Berazategui, na província de Buenos Aires. Ele dormia, no entanto, em um espaço cultural localizado perto de seu trabalho alguns dias por semana, onde ele conhecia os proprietários. Os bairros mais distantes a que fomos foram Mataderos (com Agustina), e Villa Pueyrredón e Saavedra (com Marce). Também acompanhamos os participantes pelos bairros3 de Almagro, Barrio Chino, Barrio Norte, Belgrano, Boedo, Caballito, Centro, Colegiales, Congreso, Once, Palermo, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San Nicolás, San Telmo e Villa Crespo.

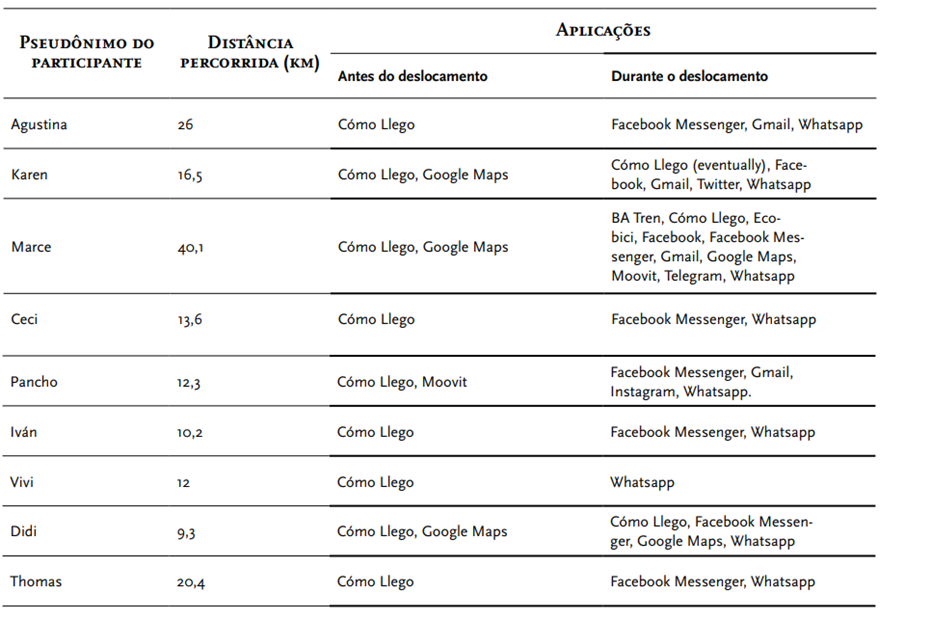

Os participantes se deslocaram pela cidade de bicicleta, a pé, de ônibus, trem e metrô. Eles usaram as aplicações de celular Cómo Llego, Ecobici, Moovit e Google Maps4 para ajudá-los a se deslocarem pela cidade, além disso, usaram as mídias sociais (Facebook e Twitter), plataformas de relacionamento interpessoal (WhatsApp, Facebook Messenger) e mídia (não conseguimos identificar qual) durante suas viagens.

Os participantes usaram, principalmente, as aplicações de transporte e os dispositivos móveis no período anterior à viagem. Durante suas viagens, eles usaram email, mensagens instantâneas e aplicações de mídia social, bem como de outras atividades relacionais.

Cómo Llego e Google Maps foram as aplicações de transporte mais utilizadas pelo grupo de participantes no período antes de sua viagem. Cómo Llego, Trem BA, Ecobici, Moovit e Google Maps foram as aplicações relatadas ou utilizadas durante o período de viagem dos participantes. Outras aplicações que os participantes utilizaram foram WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Gmail, Twitter, Telegram e Instagram (Tabela 2).

Imaginar, Adaptar e Pertencer: Três Processos que Articulam Migrações e Fluxos

Aqui descrevemos como o uso de aplicações de transporte articula as noções de migrações e fluxos com base nas narrativas da experiência de vida dos participantes dentro do escopo desta pesquisa. As especificidades das experiências que relatamos aqui estão relacionadas aos aspectos sociais, culturais e econômicos que encontramos ao fazer as entrevistas com os participantes e acompanhá-los em seus movimentos pela cidade. Portanto, descrevemos os processos nos quais as narrativas sobre as experiências de migração e os fluxos diários de deslocamento são articulados com a mediação de aplicações de transporte. Entretanto, as experiências de migração, os fluxos diários e as viagens mediadas pelo celular são mais complexas e vão além das competências deste trabalho. Abordaremos os avanços da mesma pesquisa em outras publicações.

Através das conversas com os habitantes que participaram da pesquisa, identificamos que três processos fazem parte de suas vidas no novo país. Imaginar uma vida diferente de acordo com parâmetros racionalizados, adaptar-se a um novo contexto de experiências e pertencer a um ambiente social estranho e, às vezes, hostil.

Quatro das pessoas que participaram do estudo eram migrantes. A razão predominante para Didi, Marce e Thomas terem migrado a Buenos Aires foi econômica. Em contraste, Karen tinha uma vida confortável em seu país de origem e a deixou para viver experiências nas esferas social, cultural e política que, para ela, eram limitadas em seu país de origem. Segundo ela mesma, a palavra que melhor definia o motivo de sua mudança para Buenos Aires era diversidade, que se referia às relações sociais e às expressões artísticas e políticas.

Se identificamos, entre os participantes, que o aspecto econômico é o principal motivo para a decisão de migrar, notamos que aspectos relacionados com o imaginário social também estão em jogo. Além dos aspectos cotidianos da migração, notamos que a decisão de migrar é reforçada por tentativas de racionalizar um imaginário social. Os participantes justificam suas decisões de deixar seu país de origem de acordo com parâmetros muito claros de comparação com o local de destino, sejam eles relativos às condições sociais, econômicas, culturais ou políticas. Estes parâmetros são compostos de idealizações e representações imaginadas sobre a vida no novo país. Um dos participantes, Marce, por exemplo, utilizou três critérios básicos para escolher para qual país se mudar:

bem, uma das razões pelas quais escolhi a Argentina como destino foi por causa de sua taxa anual de homicídios. O que eu estava buscando em um lugar para viver era: transporte público 24 horas por dia, eu queria um lugar com uma taxa anual de homicídios de um dígito, e eu queria uma inflação baixa (que a Argentina não tem). A inflação é alta na Argentina, mas não é tão alta quanto na Venezuela, que tem a taxa mais alta do mundo hoje. A segunda maior taxa é a Argentina, com 27% ao ano. (Marce, 29 de novembro de 2017)

Outra participante, Didi, vivia em Bogotá, Colômbia, quando decidiu se mudar para Buenos Aires em busca de uma educação mais barata e de melhor qualidade. Ela também questionava o modelo de vida mais comum em seu país de origem:

tudo é muito comum na Colômbia. A segregação de classes sociais é muito ruim. Na Colômbia, a segregação de classes é muito feia. Aqui, todos estão mais relaxados… Eles levam um estilo de vida diferente. Conheci muita gente em Córdoba que diziam “não, eu vim de Buenos Aires para Córdoba porque Buenos Aires é uma cidade muito rápida”. Para mim, Buenos Aires é três vezes mais lenta do que Bogotá. Também não há tantos espaços culturais (em Bogotá). Em outras palavras, as pessoas só vão ao trabalho, chegam em casa, comem, dormem e... E você vê sua família no fim de semana. E para mim, agora é essencial ter um espaço para mim mesma, e sair às 11 da noite e tudo ainda está aberto. Buenos Aires é ótima. Esta cidade é ótima, e é por isso que vou ficar mais tempo aqui. (Didi, 13 de dezembro de 2017)

Os imaginários sociais também estão relacionados a um desejo de diferentes experiências de vida. Para Didi, o acesso a espaços culturais e lugares de entretenimento, lazer e cultura não foram as únicas razões que a levaram a mudar-se para outro país. Há também a percepção da migração como um estilo de vida marcado pela possibilidade de conhecer outros lugares e suas particularidades, o que inclui aceitar incertezas sobre o futuro e a possibilidade de uma vida mais diversa, o que se refere a aspectos de sua vida relacionados a novas configurações de relacionamentos (amigos e amantes), a exposição a manifestações artísticas de diferentes modos de expressão e a aproximação com questões políticas preteridas em seu país de origem.

Outro processo que identificamos é a adaptação ao novo país de residência, que está relacionada com experiências de mobilidade. Marce, que percorreu mais lugares e cobriu distâncias maiores (Tabela 2) entre esses lugares no dia em que o seguimos, havia migrado para Buenos Aires cinco meses antes de nossa entrevista. Os meios de transporte que ele relatou utilizar regularmente eram bicicleta, ônibus, metrô e trem, todos transportes públicos. Durante os trajetos em que lhe acompanhamos, Marce consultou as aplicações Moovit, Cómo Llego, Ecobici e Google Maps. Desde que havia chegado a Buenos Aires, ele usava essas aplicações para facilitar sua mobilidade. Segundo ele, as aplicações lhe ajudaram a se adaptar à cidade. Marce argumentou que o processo de adaptação está relacionado ao conhecimento da nova cidade, de suas ruas e de seus meios de transporte. Neste sentido, estar espacialmente bem localizado na nova cidade é também uma das condições para o seu sentimento de pertencimento a ela:

as aplicações me ajudaram muito. Estou morando aqui há cinco meses. E ainda utilizo elas o tempo todo. Quero dizer, há partes do meu trajeto que já conheço, porque fazem parte da minha rotina. Mas, por exemplo, quando vou de ônibus, uso Moovit para saber quando devo descer. Ou seja, não fico olhando pela janela e sempre sei onde estou, quase sempre! Estou muito feliz por poder me adaptar tão rapidamente a uma cidade tão grande. Sendo muito urbano, gosto muito da mobilidade, gosto da rua em geral. Esta cidade é enorme. Eu olho para fora e vejo um nome de rua que não conheço e, sem a app, eu estaria realmente perdido. Então, tendo usado as aplicações para visualizar, agora sei mais ou menos onde estou, e se vejo um nome (de rua) em particular, sei onde estou. (Marce, 29 de novembro de 2017)

Moovit era sua aplicação preferida para escolher rotas devido à sua característica multimodal e ao seu sistema de notificação que alertava quando ele se aproximava da parada em que tinha que descer. Ecobici era útil para verificar a disponibilidade das bicicletas (seu meio de transporte preferido) nas estações.

A experiência de andar de bicicleta pela cidade é um exemplo dos argumentos apresentados no estudo de Caggiano e Segura (2014) de que a mobilidade dos migrantes na cidade é uma questão de provisionamento e definição de pertencimento: poder acessar e fazer parte da cidade, “ambos os fenômenos são tratados conjuntamente” (p. 40).

Para retirar uma bicicleta em qualquer uma das estações distribuídas na cidade, o governo exigia um registro prévio feito online ou pessoalmente em algumas das estações de atendimento ao cidadão. O registro requeria um documento de identificação e um certificado de residência. Somente após o envio destes documentos o sistema permitia o acesso através da app Ecobici.

De acordo com a declaração de Didi, a sua confirmação de acesso e a permissão de uso das bicicletas nunca ocorreram:

Pesquisador: Você já utilizou as bicicletas da cidade?

Didi: Não, nunca recebi. Ou seja, meus documentos, eles enviam um cartão ou um recibo para que você tenha acesso, e nunca chegou. Para mim, é muito limitante que eles deixem você usar (as bicicletas) apenas por uma hora. Por que uma hora, certo? E quando ela expira, eles não deixam mais você retirar. Então, se for mais de uma hora de trajeto, você leva uma multa, eu acho. E se você se acidentar ou algo assim e a hora passar? É muito limitado. (Didi, 13 de dezembro de 2017)

Diferentemente, Marce tinha acesso à aplicação através de duas contas: uma própria, feita a partir de seus próprios documentos, e outra que ele usava emprestada de seu ex-namorado. Quando o acompanhamos, uma das viagens que fizemos foi de bicicleta. Com sua conta, ele retirou uma bicicleta para si mesmo; com a outra, ele retirou uma bicicleta para o pesquisador. Enquanto nos dirigíamos a uma das estações para pegar as bicicletas, Marce comentou com entusiasmo sobre sua preferência pelas bicicletas. Em seu raciocínio, ele se referiu às sensações de autonomia, liberdade e pertencimento que andar de bicicleta em Buenos Aires produzia nele. Ele enfatizou seus argumentos com um efusivo “eu sinto que a cidade é minha”, falando fortemente enquanto fechava uma de suas mãos em punho.

Pertencer também está relacionado às condições de fixação de residência. A este respeito, uma das peculiaridades que encontramos refere-se às dificuldades de estabelecer residência em função das garantias exigidas pelo mercado imobiliário para alugar imóveis. Didi relatou o número de vezes que ela se mudou de um lugar para outro em Buenos Aires:

não, quando cheguei aqui, vivia em um albergue em Colegiales. Depois vivi na esquina da Avenida Pueyrredón e Marcelo T. (de Alvear). Depois eu morei em Arcos, o distrito de Arcos, você sabe? Próximo a Avenida Juan B. Justo e Santa Fe. E agora eu estou aqui. Eu me mudei muito. Sim, porque é muito difícil conseguir um apartamento aqui também. (Didi, 13 de dezem- bro de 2017)

O testemunho de Marce reforçou este argumento. Ele morava em Buenos Aires há seis meses e contou que havia vivido por alguns meses com um amigo em um apartamento. Depois, ele alugou um quarto em uma casa residencial no bairro de San Telmo e, no momento em que o entrevistamos, ele estava se mudando com seu namorado para o apartamento de amigos no bairro Flores, enquanto esses amigos haviam se mudado a uma cidade no interior do país.

A experiência de Thomas foi semelhante. Ele tinha 24 anos quando fizemos a entrevista com ele e estava morando com a sua irmã mais velha na cidade de Berazategui, no estado de Buenos Aires5. Ele e seus pais são paraguaios que migraram para Buenos Aires há muito tempo, quando ele ainda tinha cinco anos de idade. Depois voltaram ao Paraguai, viveram lá por um tempo e anos mais tarde se estabeleceram novamente em Buenos Aires. Seus pais viviam em Florencio Varela, outra cidade do estado de Buenos Aires, com seus irmãos mais novos. Aos 19 anos de idade, Thomas decidiu deixar a casa de seus pais e mudar-se sozinho para a cidade de Buenos Aires. Ele tinha problemas de relacionamento com eles porque eram muito religiosos e não aceitavam sua sexualidade. Eles discutiam muito sobre sua maneira de se vestir, falar, andar, entre outros. Thomas gostava de usar saltos e roupas mais justas, o que seus pais não consideravam apropriado para um homem.

Quando chegou à cidade de Buenos Aires pela primeira vez para viver sozinho, morou em um albergue no bairro Colegiales. Ele não soube dizer por quanto tempo ficou lá, mas mais tarde decidiu morar com sua irmã em Berazategui para economizar um pouco de dinheiro. Ele trabalhava em uma das lojas de uma franquia mundialmente conhecida de cafés em Colegiales. Para evitar o deslocamento diário da casa de sua irmã ao seu trabalho, Thomas dormia na casa de amigos em alguns dias da semana. Entre as razões que o impediam de estabelecer residência sozinho na cidade de Buenos Aires estavam sua situação financeira e sua dificuldade em lidar com as garantias exigidas pelas imobiliárias.

Conclusão

Estes dados ilustram a conexão entre comunicação e mobilidade a partir da perspectiva das práticas sociais. Descrevemos experiências de deslocamento mediadas na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, identificando especificidades do uso de dispositivos móveis por parte dos habitantes. Neste contexto, focamos nos momentos em que as especificidades e as necessidades diárias de deslocamento dos habitantes, mediadas por aplicações de dispositivos móveis de transporte, entrelaçaram-se com suas histórias de vida. As noções de migrações, fluxos, redes, lugares, sujeitos e objetos, em nosso diagrama, foram fatores importantes para compreender o impacto que esses dispositivos específicos tem sobre a vida dos participantes.

Quatro dos habitantes que monitoramos eram imigrantes da Colômbia, Paraguai e Venezuela. Considerando as particularidades relatadas por cada um desses quatro participantes, observamos que imaginar uma vida, adaptar-se a um novo conjunto de demandas locais e criar e estabelecer estratégias de pertencimento são processos relevantes vivenciados por eles.

Se a noção de migrações que trabalhamos neste texto está mais concentrada nas histórias de vida, os fluxos se concentram nos deslocamentos diários. Ambos são determinados pela prática social. Na análise que fizemos sobre fluxos, incluímos a resistência ao movimento que os participantes experimentam diariamente. Então, os fluxos também se referem aos efeitos da lógica instituída da compressão de tempo sobre os sujeitos que os experimentam de forma positiva e negativa com seus corpos, objetos e ideias. Somente então pudemos perceber os aspectos sociais da mobilidade mediada pelas tecnologias móveis.

Embora parciais, os resultados desta pesquisa indicaram algumas especificidades que mostraram continuidade e também revelaram rupturas no movimento das pessoas na cidade. As estruturas de comunicação e mobilidade moldam as experiências diárias de viagem e condicionam estilos de vida. As tecnologias de comunicação, que atuam como mediadores neste processo, potenciam os parâmetros que operam nestes moldes. Os dispositivos móveis são projetados para contribuir para o desempenho de sujeitos, objetos e ideias, mas eles não transformam esta lógica; a experiência dos habitantes de deslocamento mediado nem sempre ocorre dentro destes parâmetros.

REFERÊNCIAS

Agnew, J. (2002). Place and politics in modern Italy. The University of Chicago Press. [ Links ]

Caggiano, S., & Segura, R. (2014). Migración, fronteras y desplazamientos en la ciudad. Dinámicas de la alteridad urbana en Buenos Aires. Revista de Estudios Sociales, 48, 29-42. https://doi.org/10.7440/res48.2014.03 [ Links ]

Cresswell, T. (2001). Introduction: Theorizing place. In G. Verstraet & T. Creesswell (Eds.), Intersecting: Place, sex and race. Mobilizing place. Placing mobility: The politics of representation in a globalized world (pp.11-32). Rodolpi. [ Links ]

Cresswell, T. (2004). Place: A short introduction. Blackwell. [ Links ]

Cresswell, T. (2006). On the move. Mobility in the modern western world. Routledge. [ Links ]

Cresswell, T. (2014a). Friction. In P. Adey, D. Bissell, K. Hannam, P. Merriman, & M. Sheller (Eds.), The Routledge handbook of mobilities (pp. 107-115). Routledge. [ Links ]

Cresswell, T. (2014b). Mobilities III: Moving on. Progress in Human Geography, 38(5), 712-721. https://doi.org/10.1177/0309132514530316 [ Links ]

Durr Missau, L. (2019). Comunicación y movilidad urbana: propuestas de contenido informativo y periodístico para dispositivos móviles a partir de la experiencia de desplazamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARG (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata);. SEDICI. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/77923 [ Links ]

Easthope, H. (2004). A place called home. Housing, Theory and Society, 21(3), 128-138. https://doi.org/10.1080/14036090410021360 [ Links ]

Edensor, T. (2011). Commuter: Mobility, rhythm and commuting. In T. Cresswell & P. Merriman (Eds.), Geographies of mobilities: Practices, spaces, subjects (pp. 189-204). Ashgate. [ Links ]

Fortier, A. M. (2014). Migration studies. In P. Adey, D. Bissell, K. Hannam, P. Merriman, & M. Sheller (Eds.), The Routledge handbook of mobilities (pp. 64-73). Routledge. [ Links ]

Gieryn, T. F. (2000). A space for place in sociology. Annual Review of Sociology, 26(1), 463-496. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.463 [ Links ]

Goggin, G. (2012). The iPhone and communication. cultural technologies, mobile communication, and the iPhone. In L. Hjorth, J. Burgess, & I. Richardson (Eds.), Studying mobile media (pp. 11-27). Routledge. [ Links ]

Hannam, K., Sheller, M., & Urry, J. (2006). Mobilities, immobilities, and moorings. Mobilities, 1(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/17450100500489189 [ Links ]

Jirón, P. (2009). Mobility on the move: Examining urban daily mobility practices in Santiago de Chile (Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science LSE Theses Online ).. http://etheses.lse.ac.uk/2325/ [ Links ]

Jirón, P. (2011). On becoming “la sombra/the shadow”. In M. Büscher, J. Urry, & K. Witchger (Eds.), Mobile methods (pp. 36-53). Routledge. [ Links ]

Jirón, P. (2012). Transformándome en la “sombra”. Bifurcaciones. Revista de Estudios Culturales Urbanos, 10, 1-14. http://www.bifurcaciones.cl/2012/11/transformandome-en-la-sombra/ [ Links ]

Malpas, J. E. (1999). Place and experiencce. A philosophical topography. Cambridge University Press. [ Links ]

Marcus, G. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1), 95-117. [ Links ]

Marcus, G. (2011). Multi-sited ethnography: Five or six things I know about it now. In S. Coleman & P. Van Hellerman (Eds.), Multi-sited ethnography: Problems and possibilities in the translocation of research methods (pp. 16-34). Routledge. [ Links ]

Marston, S. A., Jones, J. P., & Woodward, K. (2005). Human geography without scale. Transactions of the Institute of British Geographers, 30(4), 416-432. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00180.x [ Links ]

Martins, H., & Araújo, E. (2017). Uma abordagem interpretativa aos usos dos meios deslocação e transporte nas mobilidades casa-trabalho: Um estudo exploratório (d)na cidade do Luxemburgo. Cidades, Comunidades e Territórios, 35, 108-128. https://doi.org/10.15847/citiescommunitiesterritories .dec2017.035.art06 [ Links ]

Massey, D. (1994). Space, place and gender. Polity Press. [ Links ]

Massey, D. (1995). The conceptualization of place. In D. Massey & P. Jess (Eds.), A place in the world? Places. cultures and globalization (pp. 45-85). Oxford University Press;The Open University. [ Links ]

Massey, D. (2005). For space. Sage Publications. [ Links ]

Massey, D. (2007). World city. Polity Press. [ Links ]

Morley, D. (2017). Communications and mobility: The migrant, the mobile phone, and the container box. Wiley- Blackwell Publishing. [ Links ]

Moura, M. (2009, September). Jesús Martín-Barbero: As formas mestiças da mídia. Pesquisa FAPESP, 163. https://revistapesquisa.fapesp.br/as-formas-mesticas-da-midia/ [ Links ]

Ozkul, D. (2015). Location as a sense of place. Everyday life, mobile, and spatial practices in urban spaces. In A. Souza e Silva & M. Sheller (Eds.), Mobility and locative media: Mobile communication in hybrid spaces (pp. 101-116). Routledge. [ Links ]

Ozkul, D., & Gauntlett, D. (2014). Locative media in the city: Drawing maps and telling stories. In J. Farman (Ed.), The mobile story: Narrative practices with locative technologies (pp. 113-127). Routledge. [ Links ]

Portes, A., Roberts, B., & Grimson, A. (2005). Ciudades latinoamericanas. Prometeo. [ Links ]

Rodríguez, J., & Arriagada, C. (2004). La segregación residencial en la ciudad latinoamericana. Revista EURE, 29(89), 5-24. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004008900001&script=sci_arttext&tlng=es [ Links ]

Salazar, N. B., & Jayaram, K. (2016). Keywords of mobility. Critical engagements. Berghahn. [ Links ]

Sennett, R. (1997). Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental (C. Vidal, Trans.). Alianza Editorial. (Original work published 1994) [ Links ]

Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and planning A: economy and space, 38(2), 207-227. https://doi.org/10.1068/a37268 [ Links ]

Smith, N. (1996). Spaces of vulnerability: The space of flows and the politics of scale. Critique of Anthropology, 16(1), 63-77. https://doi.org/10.1177/0308275X9601600107 [ Links ]

Soja, E. W. (1989). Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory. Verso. [ Links ]

Tsing, A. L. (2005). Friction: An ethnography of global connection. Princeton University Press. [ Links ]

Urry, J., Larsen, J., & Axhausen, K. W. (2006). Mobilities, networks, geographies. Ashgate. https://doi.org/10.1080/00330120802115391 [ Links ]

Wiley, S. B. C., & Packer, J. (2010). Rethinking communication after the mobilities turn. The Communication Review, 13, 263-268. https://doi.org/10.1080/10714421.2010.525458 [ Links ]

Wilken, R., & Goggin, G. (2012). Mobile technology and place. Routledge. [ Links ]

Wirth, L. (1928). The ghetto. Chicago University Press. [ Links ]

1Este artigo discute parte dos resultados de uma tese de doutoramento realizada entre os anos de 2014 e 2019, no Douto- rado em Comunicação da Universidade Nacional de La Plata, Argentina (Durr Missau, 2019).

2A aplicação Moves estava disponível nas lojas de apps iTunes (https://itunes.apple.com/br/app/moves/id509204969?mt=8) e Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.protogeo.moves&hl=pt_BR).

3Um mapa com as trajetórias dos participantes durante o trabalho de campo na cidade de Buenos Aires foi preparado pelo autor usando o Google Maps e os dados coletados durante os acompanhamentos. Disponível em https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e0hxzukgkHinkkekRcSQm6fQc_JNCVVG&usp=sharing.

4Durante o trabalho de campo, também acompanhamos pessoas que usavam carros como seu principal meio de trans- porte e, assim, utilizavam a aplicação Waze para se orientarem pela cidade. Entretanto, para este trabalho, priorizamos aqueles que utilizam o transporte público e combinado com outros meios porque, com base em nossa percepção e nas experiências de pesquisa que realizamos, as viagens daqueles participantes que utilizaram meios de transporte diferentes e alternativos forneceram um material de análise mais rico do que aqueles que possuíam um carro e o utilizavam como seu principal meio de transporte.

Recebido: 13 de Janeiro de 2021; Aceito: 22 de Março de 2021

texto em

texto em