Introdução

Não se ama o que não se conhece. Towê Veríssimo Fulni-ô

Tive a honra de dirigir o Museu Paranaense entre 2011 e 2018 e, dentre as várias e diversas tarefas a que me dispus junto à equipe reduzida que contávamos, a reestruturação do circuito de longa duração, que considerávamos pouco representativo da História e de uma poção mais abrangente do território do Paraná, era uma tarefa que considerava das mais importantes e a que levaria mais tempo de estudo para sua maturação.

Do museu discorrerei mais adiante. O que pretendo nessa introdução é pontuar algumas características deste circuito a que chamávamos de Ocupação do Território do Paraná e identificar aspectos da exposição sobre os imigrantes. A exposição geral prontificava-se a representar a ocupação humana, com ênfase a partir da colonização portuguesa no século XVI, inicialmente no litoral à Leste, e espanhola, a partir do Oeste, até o Tratado de Madrid, de 1750, em uma área de cerca de 200 mil km2 do território brasileiro ao sul.

Como museu histórico, arqueológico e etnoantropológico, fundado no último quarto do século XIX, o Museu Paranaense dispõe de um considerável acervo que inclui coleções coletadas de populações proto-indígenas que habitaram o território há mais de 8.000 anos1. Assim, o circuito localizado no anexo mostrava uma linha de tempo que descrevia esta ocupação como em um continuum de tempo sem, no entanto, conseguir alcançar além do início do século XX, detendo-se principalmente na região que abrangia o chamado Paraná Tradicional, que incluía o litoral, os campos de Curitiba e Gerais e pouco mais, ignorando a porção mais ao Norte e ao Oeste do estado.

A exposição que descreverei com detalhes ao longo deste artigo preencheu uma lacuna identificada na história da formação da população paranaense descrita pelo museu, para a qual foi desenvolvida uma narrativa mais condizente com as mais atualizadas pesquisas e teorias acerca do fenômeno da migração, enfatizando os aspectos culturais e as contribuições socioeconômicas dos diversos grupos sociais no Paraná. A mensagem final que pretendíamos passar aos visitantes, em especial aos estudantes, é que todos os grupos eram de igual importância neste processo, mesmo os advindos de migrações mais recentes, desmistificando um discurso antigo que se tomou por oficial de que povos europeus e brancos tinham mais contribuições a dar à nossa sociedade.

A esta altura, pode-se perceber que este artigo é fruto de uma experiência pessoal, mas também coletiva, de um diretor junto aos pesquisadores, restauradores, administradores e demais trabalhadores do Museu Paranaense na concepção, pesquisa de acervo, elaboração de textos, design e montagem da exposição “Imigração no Paraná”, objeto deste artigo. Seu propósito é deixar registrado o processo de sua montagem, com intensa participação dos diversos grupos étnicos e sociais que compõem a moderna população paranaense, a partir da coordenação da equipe do Museu. As fontes para sua elaboração estão arroladas em Relatórios Anuais deste Museu e de sua Sociedade de Amigos, fundamental na obtenção de recursos financeiros para os projetos da gestão, como a desta exposição, além de outros documentos de gestão gerados nos anos que ocupei sua direção, como fotos, ofícios e textos preliminares.

Este texto descreverá, pois, o estado do Paraná, o Museu Paranaense, os Imigrantes que vieram desde o século XVII para cá e a exposição de longa duração em sua homenagem a esses povos.

Breve histórico do Paraná

O Paraná foi a última província instalada pelo Império brasileiro, em 1853, a partir da emancipação de parte do território de São Paulo. Tendo sido palco, como o que ocorreu em boa parte meridional da América do Sul, da criação e destruição das missões jesuítas no século XVIII, o Paraná era considerado de muito baixa densidade demográfica no século XIX. “A Sociedade tradicional ocupara apenas as zonas de campos, de ervais e de matas de araucária. Restavam vazias as grandes florestas dos vales do Paranapanema, Paraná, Ivaí e Iguaçu” (Westphalen, 1981, p.10). Nessa afirmação não estavam computadas as populações indígenas existentes, principalmente pertencentes aos povos Guarani e Kaingang, que sobreviveram à escravização e dizimação promovidas pelos exploradores paulistas e pelas tropas que colaboraram, ao fim, para a expulsão dos jesuítas do Brasil.

Ocupado inicialmente, no período colonial português, em seu estreito litoral por populações de origem lusitana e espanhola, a conquista dos planaltos se deu de maneira custosa pela dificuldade de acesso pelos contrafortes da Serra do Mar, finalmente contornada, pois “com três dias de caminho pelo sertão, se dá nos campos que chamam de Curitiba, que são mui férteis” (Balhana, Machado & Westphalen, 1969, p. 39).

Curitiba foi elevada à categoria de vila em 1693, quando pouco mais era que um arraial miserável de garimpeiros luso-brasileiros que haviam subido ao planalto durante os séculos XVII e XVIII em busca de ouro. Firmando-se a economia da região a partir da tradição tropeira, de criação e transporte de tropas de gado, e da produção de erva-mate pela construção e confluência de duas estradas, a da Graciosa, que ascendia do litoral, e a da Mata, que ligava o sul produtor de gado ao interior de São Paulo, a cidade foi indicada como capital da província em 1854.

Da atividade de produção e exportação da erva-mate formou-se uma elite burguesa que deu sustentação política à emancipação já citada, cujos processos econômicos se baseavam na exploração da mão de obra escravizada de origem africana, muito semelhante ao que ocorria em outras regiões brasileiras. Mas, por mais que o mate fosse produtivo e rentável em sua exportação para o mercado platino, a economia cafeeira de São Paulo e do Rio de Janeiro acabava sendo mais atraente e capaz de absorver a mão de obra escravizada de outros centros periféricos, como o Paraná, principalmente com as restrições ao tráfico marítimo de escravizados africanos a partir de 1850.

Mesmo não possuindo o poder de São Paulo e de outras províncias mais bem estruturadas, os recursos econômicos e políticos dos paranaenses permitiram que considerassem a instalação de uma infraestrutura capaz de alavancar o desenvolvimento da região, como a pavimentação da estrada da Graciosa, de 1854 a 1873, e a estrada de ferro entre Paranaguá e Curitiba, construída de 1880 a 1885. Ambas as construções eram também de interesse estratégico do Império, visto que o Oeste do Paraná é região fronteiriça com o Paraguai e Argentina, e a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) havia deixado patente a necessidade de uma ligação férrea entre o litoral e o interior da província, para permitir o fluxo de mercadorias e para um possível deslocamento de tropas para a defesa do território nacional, se preciso fosse.

O Museu Paranaense

Havia, entretanto, que se preocupar também com as coisas do corpo e do espírito e para tanto organizaram a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, em 1852, e o Licêo de Curitiba, em 1846, atual Colégio Estadual do Paraná, seguido pelo Arquivo Público, em 1855, e a Biblioteca Pública, em 1857. Em 1874, dois intelectuais foram ao governo provincial solicitar a criação de uma instituição, instalada oficialmente em 1876, como Muzeu de Curitiba, depois Museu Paranaense.

“Temos a honra de levar a conhecimento de V.Ex.a que no intuito de colligir os riquissimos productos agricolas e industriaes d'esta provincia, pretendemos levar a effeito a creação de um museo agricola e um jardim de acclimação”. Foi nestes termos que Agostinho Ermelino de Leão e José Cândido da Silva Murici, em 14 de janeiro de 1874, propuseram ao presidente da Província do Paraná, Frederico José Cardoso d'Araújo Abranches, a criação de um museu. A inauguração se deu em 25 de setembro de 1876, nas dependências do antigo mercado. Em 1882 a estrutura foi incorporada ao governo provincial.

Havia ainda um teatro, o São Theodoro, inaugurado em 1884 e desativado durante a Revolução Federalista, em 1894, quando a cidade de Curitiba permaneceu ocupada durante cem dias pelos revolucionários vindos do Rio Grande do Sul, comandados por Gumercindo Saraiva. Foi reinaugurado em 1900, como Teatro Guayrá, hoje chamado de Teatro Guaíra.

Essa estrutura administrativa e cultural tinha por objetivo subjacente a elevação cultural de Curitiba, diferenciando-a da antiga sede em São Paulo. Havia que se constituir na província nova e acanhada em sua estrutura um ambiente adequado aos “barões do mate”, como era chamada a burguesia industrial e exportadora de erva-mate, responsável economicamente, em grande parte, pela emancipação do Paraná.

A participação do Paraná nas feiras nacionais e internacionais, eventos típicos do século XIX, precisava de uma sede que concentrasse a recepção e seleção dos produtos que mostrariam a pujança da nova província. Organizavam-se em Curitiba, então, exposições prévias, nas quais se destacavam as empresas que representariam o Paraná. O museu seria a instituição que assumiria pelo governo da província o suporte às comissões organizadoras, inclusive recebendo produtos e objetos para organizar as exposições e também quando de sua volta das grandes feiras. Tratava-se, assim, de garantir uma identidade paranaense a partir de uma unidade de propósitos sobre, principalmente, as condições naturais do Paraná, mas também sobre a capacidade empreendedora dos paranaenses.

Este intuito apareceria ainda mais forte sob a longa gestão como diretor de Romário Martins no Museu Paranaense entre 1902 e 1928. Aliás, Romário havia sido um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, em 1900, nos moldes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro-IHGB, criado no início do Império para, de certa forma, estabelecer a identidade brasileira2. Foi um dos responsáveis, também, por um movimento de afirmação da identidade paranaense denominado Paranismo.

No período da Primeira República, surgiu no Paraná um movimento conhecido como paranismo ou movimento paranista, que desempenhou um papel fundamental na construção de uma identidade para o estado.

O paranismo pode ser entendido como um movimento ocorrido no início do século XX, que contou com vários políticos, intelectuais e artistas na divulgação e valorização da história e das tradições paranaenses e na construção de uma identidade cultural própria para o estado. (...)

No discurso paranista eram enfatizadas as riquezas naturais, como o clima ameno e o solo fértil para o plantio de muitos produtos, a grande quantidade de madeira e de campos, além das características do povo paranaense, como a disposição para o trabalho.

A visão idílica por parte dos adeptos ao paranismo, imbuída de um ufanismo regionalista, deveu-se à preocupação com os imigrantes de várias nacionalidades e seus diferentes costumes, que constituíam ameaça ao nacionalismo e à identidade paranaense (...)

As exposições do museu constituíram-se em eventos que difundiram os valores paranistas de progresso, promovendo a interação entre a população e os ideais do paranismo, bem como as publicações de periódicos e revistas. (...)

Romário Martins foi um dos que mais disseminou as ideias paranistas, publicando um manifesto e participando da criação do Centro Paranista, fundado pelo Instituto Histórico e Geográfico Paranaense e pela Sociedade de Agricultura do Paraná, em 1927, com objetivos de estudo, estímulo e realização de iniciativas concernentes ao conhecimento, ao progresso e à civilização do estado do Paraná. (...) Como um inventor de tradições, foi o criador dos símbolos do jovem estado, da bandeira e do brasão do Paraná, bem como os mesmos símbolos para a cidade de Curitiba, tendo proposto a data de 29 de março como aniversário da fundação da capital (Carneiro, 2013, p. 90-95).

Tendo ficado tantos anos como diretor, a visão de Romário Martins moldou de certa forma o Museu Paranaense, que passaria por uma reformulação a partir do médico e antropólogo José Loureiro Fernandes, que assumiu a direção entre 1936 e 1943, sendo reconduzido entre 1945 e 1946, dando ao Museu uma feição mais científica e especializada, com a criação de departamentos para os quais atraía cientistas nacionais e estrangeiros, e uma maior ênfase em pesquisas antropológicas e arqueológicas. Ainda assim, do ponto de vista do discurso histórico, o Paranaense nunca abandonou totalmente esta preocupação quanto ao fortalecimento de uma identidade do Paraná.

Ao destacar na afirmação de Cíntia Carneiro a resistência do Paranismo aos imigrantes que afluíam ao estado durante as primeiras décadas do XX busco refletir sobre as razões pelas quais nunca se chegou a formar um acervo e exposições de longa duração a respeito dos diversos grupos de imigrantes que vieram constituir a população paranaense. Terá sido, talvez, certa xenofobia? Ou, de alguma forma, as diversas direções do Museu não chegaram a atualizar a noção do que poderia ser uma nova identidade do paranaense?

É fato que o conceito de identidade pode ser redutor de realidades complexas e serve perigosamente a discursos de exclusão, como os que dominaram os regimes nazifascistas das décadas de 1930 e 1940, e mais atualmente o ressurgimento de supremacistas brancos nos Estados Unidos da América e radicais de direita na União Europeia, movimentos estes fortalecidos desde a guerra ao terrorismo do início do século XXI e às vagas de refugiados que vêm tomando o litoral mediterrâneo a partir do Norte da África. Tomar uma parte da sociedade - em geral composta de homens brancos, ocidentais, heterossexuais, cristãos, com ensino superior - pelo todo social é um processo que agrava as condições de discriminação e exploração de populações subalternizadas.

Não se trata mais de promover a identidade de cima para baixo, como fizeram os grandes museus nacionais a partir do século XIX, mas de compreender as razões e os novos olhares que diferentes profissionais, além do próprio público, vêm trazendo para o universo dos museus, colocando-os no centro de novos e promissores debates (Vasconcellos, Funari & Carvalho, 2015, p. 7).

Assim pensando, a noção de identidade pode também fortalecer o sentimento de pertencimento de um grupo social, para sua valorização, não como num jogo de “nós contra eles”, no qual as virtudes do grupo representado se sobrepõem e subjugam os outros, mas para afirmativamente consolidar uma posição de igualdade social a grupos tradicionalmente desvalorizados por serem considerados minorias. Pode servir como base, portanto, de políticas afirmativas, como as cotas para afrodescendentes, indígenas ou para mulheres em universidades públicas ou partidos políticos, que não teriam como competir em termos de igualdade de oportunidades com as elites socioeconômicas de um país como o Brasil, ou de outros países latino-americanos.

Os imigrantes

Retomando a questão da vinda de imigrantes ao Paraná, esta se deu pela necessidade de suprir a carência de mão de obra que se instalou com a venda de negros escravizados entre as províncias e para colonizar vastas áreas consideradas pouco povoadas. O Paraná acabou sendo tributário de uma intensa migração para seu território iniciada pelos portugueses e espanhóis ainda no século XVI e intensificada no último quarto do século XIX, com italianos e alemães, oriundos dos êxodos resultantes das guerras de unificação de seus países na década de 1870, e também, em menor número, com franceses, suíços, austríacos, ingleses, holandeses, acrescidos ainda de sírio-libaneses, poloneses, judeus, russos e ucranianos, vindos desde o final da Primeira Grande Guerra e outros no limiar da Segunda Guerra.

A ideia inicial para este movimento migratório - e para isso se fez intensa propaganda nos países europeus - era povoar um território fértil e com condições muito mais próximas ao clima temperado da Europa do que as porções mais ao Norte do Brasil. Para isso selecionaram-se principalmente agricultores nas primeiras levas do século XIX, para que se instalassem no entorno de cidades como Curitiba. Porém, em alguns casos, os imigrantes eram instalados em áreas relativamente distantes ou de difícil acesso, e a esperança que tinham de produzir para o mercado consumidor dessas cidades acabava sendo frustrada, bem como seus sonhos de independência e progresso.

Várias colônias de imigrantes foram sendo constituídas no último quarto do século XIX nos arredores da capital, mas também espalhadas nos Campos Gerais, região de planalto logo acima da região onde se encontra Curitiba. Aos poucos, as mais próximas foram sendo incorporadas às cidades no entorno das quais se situavam. Hoje muitos bairros de Curitiba acabaram sendo constituídos primordialmente por populações descendentes daqueles imigrantes, como Santa Felicidade, dos italianos do Vêneto; Santa Cândida, Orleans, Lamenha, Pilarzinho e Abranches, de poloneses, e Bigorrilho de ucranianos, para ficar em alguns exemplos.

Dos primeiros grupos - desde o século XIX, intensificando-se no XX, principalmente no período pós-guerras - estavam os alemães. Os maiores contingentes vieram formados de imigrantes que, apesar das exigências oficiais de trato na agricultura, eram oriundos de ambientes urbanos, em sua maioria artífices, operários, comerciantes e profissionais liberais, que mal chegados às novas colônias, reemigravam para cidades, formando um grupo que se dedicava ao comércio e à indústria de produtos básicos, como tecelagem e alimentos.

Nesses novos ambientes, os alemães passaram a constituir sociedades religiosas (mais de 75% dos que vieram eram ligados ao Luteranismo e outras confissões protestantes), sociais, culturais e recreativas, fortalecendo seu vínculo de grupo, o que, por vezes, não era encarado de maneira tranquila pela população de origem luso-brasileira. “O idioma português era-lhes estranho, e sua confissão religiosa, a primeira religião não-católica a ser professada no Brasil, afastava-os ainda mais dos habitantes da terra de destino” (Magalhães, 2004, pp. 41-42). Muitos protestos eram dirigidos contra comerciantes de origem alemã acusados de sonegação de produtos para forçar aumento de preços dos alimentos.

Com a proximidade da Segunda Grande Guerra, a situação foi ficando cada vez mais tensa para os grupos formados por italianos, japoneses e alemães. Por mais que o governo de Getúlio Vargas fosse simpático à causa nazifascista, havia muita pressão para que o Brasil aderisse aos Aliados contra os países do Eixo. Em 1938, o governo brasileiro proibiu que fossem usadas em público outras línguas que não o português, medida com forte impacto sobre os grupos de origem imigrante, uma vez que muitas famílias falavam somente as línguas maternas. Este fato era reforçado pela manutenção de escolas destinadas às populações alemãs e italianas custeadas pelos respectivos governos nacionais, o que também passou a ser proibido.

Em Curitiba muitos eventos de depredação de propriedades e clubes sociais alemães ocorreram após o afundamento de navios brasileiros pelos submarinos alemães a partir de 19413, forçando-os, inclusive, a mudar de nome a partir da entrada no país no esforço de guerra contra Alemanha, Itália e Japão. No Brasil foram instalados vários campos de concentração para os súditos dos países do Eixo que chegavam durante a guerra ou considerados perigosos por espionagem.

Passada a guerra, as relações se tornaram mais amenas e as mudanças políticas pelas quais o país passou com a deposição de Vargas e a modernização empreendida, a partir dos anos de 1950, fizeram com que a desconfiança e o preconceito contra os descendentes dos imigrantes diminuíssem consideravelmente.

O Paraná também enfrentou um forte ciclo de modernização, com urbanização acelerada no Norte e Noroeste do estado a partir dos anos de 1950. Curitiba passou a ser apresentada desde os anos 1970 como uma região em que a participação europeia se fazia sentir mais fortemente no Brasil, deixando de considerar que Santa Catarina havia recebido contingentes ainda maiores de europeus. O Paraná se via como “Um Brasil diferente”, para usar as palavras de Wilson Martins, escritor e crítico literário que defendia a originalidade do Paraná (Martins, s/d). Mas esse legítimo representante do conservadorismo, ao traçar as características europeias das terras paranaenses, esquecia-se que o Paraná era originalmente terra de Kaingang e Guarani, povos que foram expulsos de suas terras a partir do século XVI. Os demais europeus, que fariam as delícias do pensamento do autor, só aqui chegariam a partir do último quarto do século XIX até meados do XX.

Entretanto, ainda assim, essa ascendência europeia, acrescida da imigração japonesa ao Norte do Paraná, faria parte dos planos do urbanista Jaime Lerner, prefeito da capital em três gestões, entre 1971 e 1989, e governador do Estado entre 1995 e 2003, para a implantação de um marketing político capaz de impulsionar o turismo e os negócios em Curitiba. Bairros com a predominância de populações de origem italiana, alemã, polonesa, ucraniana, árabe, portuguesa, espanhola e japonesa receberiam parques, praças e monumentos em homenagem a esses povos, na criação de espaços verdes voltados ao lazer e à preservação dos fundos de vale na capital. Além disso, um Festival Folclórico de Etnias desenvolvido todo o ano desde 1958 apresentava essa visão folclorizada dos principais povos que constituiriam o Paraná.

A Exposição “Imigração no Paraná”

Curiosamente o Museu Paranaense não tinha uma única sessão que apresentasse essa característica de uma terra de imigrantes, em nenhuma das sedes que ocupou ao longo de seus mais de 140 anos de existência, como exposição de longa duração. No final de 2002, o Museu passou a ocupar a antiga sede do Governo do Paraná, prédio originalmente construído pelo empresário do comércio de carnes, Júlio Garmatter, descendente de alemães, para sua residência em 1928. Posteriormente adquirido pelo Executivo, em 1938, passou a se chamar Palácio São Francisco. Para esta mudança, um grande anexo foi construído nos fundos de seu terreno, onde se instalou o que foi chamado de circuito da Ocupação do Território do Paraná.

A exposição de longa duração desde sua instalação em 2003 mostrava exemplares de pesquisas arqueológicas datados desde 8 mil anos, testemunhos dos povos indígenas do estado, a entrada de portugueses no litoral, a presença das reduções jesuíticas espanholas do século XVIII, vários aspectos da religião católica, dominante no estado, uma seção destinada a mostrar objetos e retratos das famílias abastadas da região no século XIX, alguns conflitos armados que envolveram a população paranaense, como a Guerra do Contestado e muito acervo militar, com origem nas coleções adquiridas pelo Museu. Nos primeiros anos da organização desta exposição de longa duração, havia alguma referência aos povos imigrantes, ainda que de uma forma tímida e temporária na porção final do anexo, principalmente pela falta de acervo para melhor representar essas populações. Ainda assim, mostras temporárias foram montadas nesta sede em homenagem a alguma etnia em especial, de tempos em tempos.

Verificando-se que o circuito de longa duração do Museu Paranaense precisava de uma intensa modernização para que se mostrasse condizente com as pesquisas históricas mais recentes e com o conceito de uma identidade paranaense abrangente e inclusiva, foi apresentado o circuito de uma forma linear, com uma representação da ocupação do território que se limitava a Curitiba, aos Campos Gerais e ao litoral do estado, ignorando totalmente as regiões ocupadas mais recentemente no século XX, e sua cronologia tampouco era abrangente, remetendo a populações pré-históricas, povos indígenas confinados no passado anterior ao contato com os brancos europeus e o domínio de uma elite burguesa, tendo como marco temporal mais recente o início do século XX. A justificativa para essa montagem era que o Museu não possuía acervo capaz de dar conta dos períodos e regiões ignoradas pelo circuito, mesmo tendo em suas reservas técnicas aproximadamente 500 mil itens, em sua maioria de origem arqueológica.

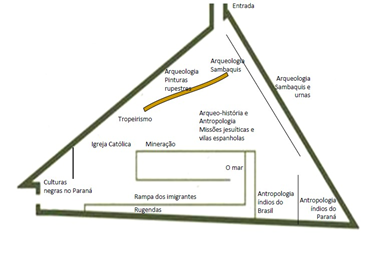

O segundo anexo do Museu - o primeiro havia sido construído em 1965, seguindo o estilo do prédio original, tombado pelo Patrimônio Estadual - é uma construção triangular em concreto, aço e vidro, com dois amplos pisos, com grandes vãos abertos, contidos numa pirâmide de vidro. Sua entrada se faz por meio de uma passarela entre o primeiro anexo e o piso superior, enquanto a saída está localizada no piso inferior, que se liga ao pátio externo do Museu. A ligação dos dois andares é feita por meio de dois segmentos de rampas, o primeiro com 70 metros, o segundo com 64 metros de extensão e 2 metros de largura. Há ainda uma terceira rampa, ligando o andar inferior ao maior dos depósitos de acervo do Museu, com aproximadamente 100 metros de extensão e uma largura que começa em 3 metros, terminando em cerca de 4 metros nas portas de vidro da Reserva Técnica 3. O croqui a seguir permite melhor entender a descrição.

Fonte: relatórios do Museu Paranaense

Figura n.º 1 Layout do segundo anexo do Museu Paranaense, andar superior

Nos anos de 2013 e 2014, o Museu recebeu doações de três grandes empresas do Paraná que encerraram suas atividades em Curitiba. Foram elas: a indústria de bebidas Matte Leão, a Impressora Paranaense e a indústria Massas Todeschini, todas fundadas nas proximidades da passagem do século XIX para o XX. Entre centenas de objetos, testemunhos de suas histórias centenárias, algumas máquinas de grande porte, como misturadores de massa e uma prensa tipográfica, tinham dimensões que não permitiam que ficassem guardados em reservas técnicas. Como as rampas não tinham exposições que mostrassem nada de particular interesse, resolvemos ocupar a terceira e maior rampa com uma exposição dedicada à Indústria do Paraná, inaugurada em junho de 20154. Como o Museu exercia um papel importante para as instituições de ensino fundamental e médio - que compunham quase metade de seu público anual -, no sentido de fornecer elementos para que fossem usados complementarmente ao estudado em salas de aula, o novo circuito e suas exposições deveriam ser didáticas e atrativas, estabelecendo narrativas que servissem tanto aos professores e seus alunos, mas também ao visitante em geral.

Apesar de ser um lugar pouco usual para uma mostra, o que obrigou a retificar a inclinação com plataformas de madeira para sustentar os acervos a serem expostos, a mostra acabou por ficar muito interessante ao dedicar espaços a seis indústrias, além de um stand montado para o extinto Banco do Estado do Paraná, cujo acervo havia sido incorporado ao Museu em 2005. Na foto a seguir se vê, em primeiro plano, um cancheador usado para separar as folhas dos galhos destinadas à preparação do chá da erva-mate. Na sequência, pode-se observar como ficaram os setores destinados às outras indústrias.

Fonte: foto do autor

Figura n.º 2 Exposição dedicada à Indústria do Paraná, instalada na rampa de acesso à Reserva Técnica, no Museu Paranaense

O sucesso de público desta exposição de longa duração, marcado inclusive por incorporar um novo espaço para exibição de acervos, levou a equipe do Museu a planejar a instalação de uma mostra para homenagear as diversas origens das populações que formam o Paraná. Assim, ainda em 2015, iniciou-se a pesquisa para a montagem da exposição “Imigração no Paraná”. O local escolhido para recebê-la seria a primeira rampa de acesso ao andar inferior do anexo. Nele estavam construídos sete nichos com cerca de um metro de profundidade, sendo cinco com aproximadamente 1,5 metros x 1,5 metros e dois com cerca de 1 metro x 2 metros, ficando o último ao fim da rampa, numa posição muito alta para que seu conteúdo fosse apreciado adequadamente. Como o material que revestia as paredes ao longo da rampa e os nichos era inadequado para dar suporte a uma exposição, foi providenciada a instalação de sete grandes painéis de compensado para receber as plotagens que iriam ser feitas para contar a história das imigrações, bem como portas de vidro para que os nichos, que também foram revestidos, pudessem receber com segurança objetos tridimensionais. Nas etnias para as quais não haviam nichos capazes de receber objetos foram providenciadas caixas em acrílico a serem afixadas nos painéis, com poucos, mas significativos objetos.

Definido e preparado o local, listaram-se os principais grupos étnicos que migraram para a região e mapearam-se suas origens, buscando para isso o auxílio de professores da Universidade Federal do Paraná para orientar a equipe e ajudar a ultrapassar o senso comum e possíveis preconceitos. Havia que se estabelecer uma narrativa em textos curtos sobre as principais características de cada grupo, época de chegada, aspectos de suas culturas - como religião e trabalho - e principais contribuições que legaram ao Paraná.

A seguir, fez-se uma pesquisa no acervo para levantar quais objetos o Museu possuía em suas reservas técnicas que poderiam ser atribuídos a cada grupo étnico almejado a ser representado pela exposição, mapeando inclusive as ausências, que deveriam ser preenchidas por ação da equipe junto às entidades e pessoas ligadas a estes grupos. Foram selecionados objetos de uso pessoal, ferramentas, adornos, fotos e documentos e todos os materiais foram fotografados ou digitalizados para que as designers da Coordenadoria de Desenho Gráfico da Secretaria de Estado da Cultura, SEEC - órgão ao qual o Museu Paranaense estava ligado - pudessem ajudar na expografia. Os recursos financeiros para a montagem da exposição foram conseguidos junto à própria secretaria ou com a Sociedade de Amigos do Museu Paranaense-SAMP. A exposição foi inaugurada em 24 de setembro de 2017, representando doze povos imigrantes no Paraná5.

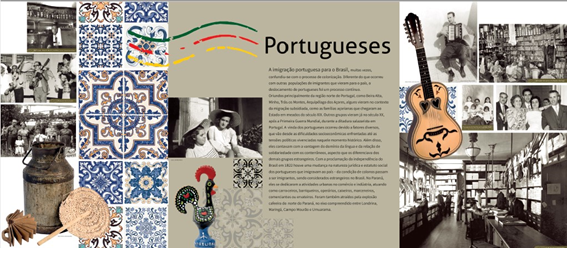

A exposição começava no alto da rampa com uma instalação de malas e baús de viagem, sendo seguida de um painel de abertura com um breve resumo das necessidades de receber outros povos além dos que estavam no território. Seu design como um todo reforçava concepção de uma narrativa ao longo de toda sua extensão. O próximo conjunto era destinado aos primeiros colonizadores que chegaram ao Paraná, os portugueses. No painel, junto a um nicho com objetos ligados à cultura lusitana, muitos dos quais doados por funcionários ou amigos do Museu, contava-se brevemente as origens e causas de sua vinda ao Paraná. A participação da professora Roseli Boschilia foi fundamental para garantir as informações do texto e a seleção de imagens e objetos. Algumas das fotos foram cedidas pela designer Maria Helena Adonis do acervo de seus sogros portugueses.

Oriundos principalmente da região Norte de Portugal, como Beira Alta, Minho, Trás-os-Montes, Arquipélago dos Açores, alguns vieram no contexto da migração subsidiada, como as famílias açorianas que chegaram ao estado em meados do século XIX. Outros grupos vieram já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, durante a ditadura salazarista em Portugal. A vinda dos portugueses ocorreu devido a fatores diversos, que vão desde as dificuldades socioeconômicas enfrentadas até as tensões políticas vivenciadas naquele momento histórico. Além disso, eles contavam com a vantagem do domínio da língua e da relação de solidariedade com os conterrâneos, aspecto que os diferenciava dos demais grupos estrangeiros. Com a proclamação da independência do Brasil em 1822 houve uma mudança na natureza jurídica e estatuto social dos portugueses que imigravam ao país - da condição de colonos passam a ser imigrantes, sendo considerados estrangeiros no Brasil. No Paraná, eles se dedicaram a atividades urbanas no comércio e indústria, atuando como carroceiros, barriqueiros, operários, caixeiros, marceneiros, comerciantes ou ervateiros. Foram também atraídos pela explosão cafeeira do Norte do Paraná, no eixo compreendido entre Londrina, Maringá, Campo Mourão e Umuarama6.

Os textos dos painéis da exposição, como este e os demais deste ponto em diante, foram escritos pela equipe de historiadores do Museu, composta por Tatiana Takatuzi, Leslie Gusmão e Renê Ramos e seus estagiários. O conjunto seguinte, também com um nicho para alguns objetos, era destinado aos alemães. A partir deste grupo, os textos dos painéis eram traduzidos para a língua de origem do grupo, em uma parceria com o Centro de Línguas Modernas da Universidade Federal do Paraná e com instituições ou membros da comunidade a que os imigrantes pertenciam. No caso dos alemães, o Goethe-Institut Curitiba, por meio de sua diretora, Claudia Römmelt avalizou o conjunto de informações.

Depois dos portugueses, os alemães foram um dos primeiros grupos de imigrantes a se estabelecer de forma definitiva no Paraná, no século XIX. Em 1829 eles fundaram a Colônia Rio Negro, na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, e, a partir de 1850, Curitiba recebeu novos grupos de alemães vindos desse estado. No campo, foram responsáveis por inovar técnicas agrícolas e introduzir cultivos como o trigo e a criação de suínos. Estabeleceram várias colônias agrícolas e agroindustriais espalhadas pelo estado em municípios como Rolândia, Marechal Cândido Rondon, Palmeira, Guarapuava, entre outros. As indústrias introduzidas pelos alemães e seus descendentes estão entre as maiores do estado e do país em geral. Também trouxeram para o Brasil o princípio do associativismo e do cooperativismo. Além disso, dedicaram-se a inúmeras atividades, como carpintaria, comércio e construção civil, implantando a indústria de metalurgia e gráfica. No âmbito da cultura trouxeram costumes e a valorização da educação e da religião, representada pela Igreja Luterana.

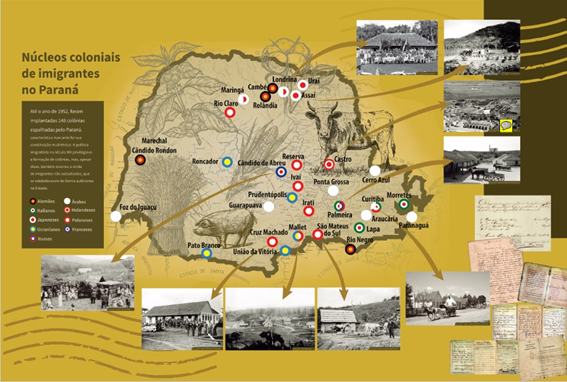

Na sequência, dois grandes painéis mostravam informações sobre o processo de imigração, sendo o primeiro ocupado por um grande mapa com as principais colônias desde o século XIX.

Seu texto apresentava as principais colônias e os grupos étnicos que as compunham, enquanto as fotos mostravam as paisagens onde se localizavam algumas das colônias, com imagens de documentos de viagens, como passaportes, dando continuidade ao próximo painel.

O segundo painel deste conjunto informativo mostrava as agruras vividas pelos primeiros grupos vindos no século XIX, quando a escravidão ainda era praticada no Brasil, bem como as desconfianças que os brasileiros nutriam pelos imigrantes na conjuntura das grandes guerras europeias. Imagens de passaportes, carteiras de identidade, fichas de imigração, pedidos de visto, carteiras de vacinação, documentos diversos de imigrantes pertencentes a acervos particulares completavam as informações.

Para o conjunto que representava o povo ucraniano, a exposição contou com o auxílio da Sociedade Ucraniana do Brasil, que cedeu inclusive dois trajes completos, masculino e feminino, além de outros objetos para a vitrine e painel.

Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil vindos da Galícia (Ucrânia Ocidental) em 1891. A vinda em massa (quase cinco mil famílias ucranianas), se deu em virtude da grande propaganda que fizeram os agentes italianos e as companhias de imigração, nos anos de 1895-1896. Neste período, a Ucrânia Ocidental estava sob o domínio austríaco. A segunda etapa da imigração ucraniana data do período entre os anos de 1907 e 1914. Neste tempo, o governo brasileiro havia começado a construir a Estrada de Ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul e foi buscar mão de obra barata na Ucrânia. A terceira etapa aconteceu entre as duas Guerras Mundiais e ainda uma quarta etapa, deu-se após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, estima-se no estado do Paraná, incluindo nascidos de casamentos mistos, mais de 500 mil ucranianos. Eles estão integrados na vida social, econômica e política do Paraná e do Brasil.

Fonte: https://www.tourvirtual360.com.br/mp_imigracaoparana/imigracao.html

Figura n.º 4 Vitrines da exposição “Imigração no Paraná”, Museu Paranaense

O conjunto seguinte dedicado aos japoneses contou com o apoio do Consulado-Geral do Japão em Curitiba e de sua assessora cultural, Akemi Ferreira, que cedeu documentos de sua família para o painel. Da mesma forma, a coordenadora do Setor de História do Museu, Tatiana Takatuzi, trouxe fotos e objetos de seus avós imigrantes. Para completar o design da vitrine, ela confeccionou a dobradura (origami) de alguns pássaros, atividade típica de sua cultura: os tsurus, ave sagrada do Japão, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna.

A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada pela necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café e cana-de-açúcar, bem como parte de uma política de emigração adotada pelo governo japonês, em virtude de uma desestruturação socioeconômica desencadeada pela Era Meiji. A primeira leva significativa de imigrantes ocorreu em 1908 e trazia 781 japoneses, divididos em 165 famílias, a bordo do navio Kasato-Maru. Estima-se que, de 1908 a 1913, tenham entrado no Brasil cerca de 3.400 famílias japonesas. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o número de imigrações subiu consideravelmente, chegando a um total de mais de 160 mil japoneses adentrando o país entre 1917 a 1940. Grande parte se instalou no Norte do Paraná, contribuindo para a formação de cidades como Assaí, Uraí, Londrina, Maringá, Rolândia e Arapongas. Na capital, se estabeleceram na região dos atuais bairros do Boqueirão, Jardim das Américas, Guabirotuba, Uberaba e Vila São Paulo.

Ao nicho dos japoneses sucedeu-se o dos italianos, um dos maiores grupos de imigrantes instalados no Paraná e em Curitiba, em especial. Para sua montagem o Museu recebeu objetos de famílias de descendentes, algumas delas ligadas ao ramo de restaurantes de Santa Felicidade, bairro típico italiano. As fotos no painel são do acervo de Vladimir Kozak, tcheco radicado em Curitiba, que foi responsável pelo setor de cinema educativo do Museu nas décadas de 1940, cuja obra foi recebida por herança pelo Museu e que, parte dela, encontra-se tombada como patrimônio do projeto Memória do Mundo da UNESCO.

A imigração italiana foi uma das mais expressivas no Paraná, ocorrendo a partir de 1870. Foram atraídos pela propaganda de oferta de terras baratas e facilidades para aquisição dos lotes no Brasil, e fugindo de graves problemas como a Guerra pela Unificação (1870), a falta de terras disponíveis, o crescimento populacional e o êxodo rural. Posteriormente, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais também foram motivos da emigração. O primeiro grupo fundou a colônia de Assungui, em Alexandra, distrito de Paranaguá. Em Curitiba fundaram várias colônias, entre as quais Pilarzinho (1870), São Venâncio (1871), Abranches (1873), Santa Cândida (1875), Santa Felicidade (1878), dentre tantas e inúmeras no interior, como a Colônia Cecília, em Palmeira, a primeira experiência anarquista (1892).

O próximo grupo foi o dos poloneses. Para caracterizar essa etnia, o Museu contou com o apoio do Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba e do fotógrafo João Urban, descendente de uma família tradicional polonesa da capital. O Paraná tem o maior contingente de população de origem polonesa fora da Polônia, fato que fez o estado receber a visita do Papa João Paulo II, em 1981, dando origem ao Bosque do Papa, parque instalado em homenagem ao Pontífice com antigas casas de imigrantes poloneses trazidas do interior do estado ao local.

Os imigrantes poloneses vieram para o Brasil e para o Paraná, especificamente, em momentos intercalados, a partir do ano de 1869, período em que aquela região foi marcada por inúmeros conflitos que resultaram na restauração da independência da Polônia, em 1918. Estima-se que, entre 1869 e 1915, mais de 40 mil imigrantes entraram no estado, continuando, porém, o período imigratório até pouco depois do fim da II Guerra Mundial. Sebastião Edmundo Wos-Saporski, considerado o "pai da imigração polonesa no Paraná", foi o primeiro polonês a fixar residência em Curitiba. Para Curitiba, em 1871, veio o primeiro grupo de imigrantes poloneses composto por 32 famílias, vindas de Brusque-SC (antiga Colônia D. Francisca) que se estabeleceu inicialmente na colônia Pilarzinho, em seguida, outros pequenos grupos nas colônias de Santa Cândida e Abranches, e, para o interior do estado, estabeleceram-se nos atuais municípios de Araucária, Mallet, Rio Claro, Irati, São Mateus do Sul, Prudentópolis, Cruz Machado, Ivaí, Reserva, Antônio Olinto, Ponta Grossa e muitos outros.

A partir deste ponto da exposição os grupos étnicos passaram a ser representados apenas em painéis, pois já não haviam nichos disponíveis na rampa. Por terem menores contingentes populacionais no estado foram colocados lado a lado dois grupos em cada painel, com caixas de acrílico afixadas para receber alguns objetos. Assim, o primeiro desta série recebeu os imigrantes russos e judeus. Para o grupo russo, a equipe selecionou fotos de Vladimir Kozak do acervo já mencionado e para o grupo hebreu o Museu pôde contar com o apoio do Instituto Cultural Judaico-Brasileiro Bernardo Schulman, que forneceu fotos antigas e objetos de sua cultura.

Os primeiros russos a chegar ao Brasil foram atraídos por anúncios de oferta de terras e passagens a quem quisesse formar colônias agrícolas no país. A imigração ocorreu em três momentos distintos: um primeiro grupo de russo-alemães do Volga veio em 1870 e se instalou na colônia Mariental (Lapa); o segundo, de russo-alemães menonitas, chegou em 1928 formando a colônia Witmarsum (Palmeira); e o terceiro grupo, denominado de russos brancos, originários na Rússia, mas vindos da China, vieram a compor a colônia Santa Cruz em 1958, no município de Ponta Grossa. Outras colônias foram formadas, como Pugas, Quero-Quero, Lago, Papagaios Novos, Santa Quitéria e Alegrete, entre Ponta Grossa e Palmeira. Algumas colônias mantiveram suas tradições culturais voltadas à religiosidade ortodoxa, que determinam seu estilo de vida, roupas, costumes, e proíbem o uso dos meios de comunicação. Apesar disso, se modernizaram tecnologicamente, atuando na agricultura, extração e beneficiamento do mate.

Fonte: https://www.tourvirtual360.com.br/mp_imigracaoparana/imigracao.html

Figura n.º 5 Vitrines da exposição “Imigração no Paraná”, Museu Paranaense

Sobre o segundo grupo na parte seguinte do painel:

A presença judaica no Brasil remonta ao século XVII. Os primeiros imigrantes que se estabeleceram no Paraná vieram no final do século XIX e pertenciam às famílias Flacks e Rosenmann. A maioria era proveniente da Galícia Austríaca e se fixou na colônia Tomás Coelho, atual município de Araucária. O período de maior entrada de judeus no Brasil ocorreu durante a perseguição nazista na Europa, e, posteriormente, no período pós-Segunda Guerra Mundial. No início do século XX a comunidade judaica criou a Sociedade Israelita do Paraná, em Curitiba, que passou a organizar atividades culturais, com sessões de leitura, música e jogos. A partir dos anos 1920 ocorreu um crescimento significativo de imigrantes judeus na região e foi criado o Centro Israelita do Paraná, que congregou outras instituições judaicas existentes anteriormente. Com isso, efetivou-se a criação de novos espaços para a expressão da religiosidade, como a Sinagoga e o Cemitério Israelita. Parte da memória histórica da comunidade judaica no Paraná pode ser resgatada a partir da revista “O Macabeu”, que circulou entre os anos 1950 e 1970 na região de Curitiba.

O painel seguinte, dedicado como o anterior a dois grupos, representou os povos oriundos dos Países Baixos - então nominados holandeses - e da Espanha. Para o primeiro deles, houve o apoio da Casa do Imigrante Holandês, instalada no interior do Paraná, na cidade de Arapoti, enquanto que para os espanhóis o contato foi com o Consulado Honorário da Espanha em Curitiba, nas figuras de Blanca Hernando Barco e Carmen Teresa Garay Díaz, que cederam fotos e objetos. Aliás, um belo leque espanhol que estava exposto havia sido trazido por Esmerina Luz, técnica de restauro e conservação do Museu.

O primeiro grupo de holandeses a imigrar para o Paraná se estabeleceu em Gonçalves Junior (Irati) em 1908. Devido às péssimas condições de vida e de trabalho, três famílias se mudaram para o projeto da companhia férrea ‘Brazil Railway Company’ na fazenda Carambehy em 1911, no município de Castro. Outro grupo de imigrantes que buscava um futuro na agropecuária formou a Colônia Castrolanda (Castro) em 1951. Esta imigração aconteceu de forma planejada e dirigida com apoio governamental e de entidades. Um novo projeto se iniciou em Arapoti em 1960. Esta colônia foi formada de holandeses das duas colônias já mencionadas e de imigrantes da Holanda, iniciando as atividades da Cooperativa Agropecuária Arapoti Ltda. (CAPAL). Baseadas no ensinamento protestante reformado de gerir a comunidade estruturada na união, na fé cristã e na educação, as cooperativas primaram pela formação técnica, pela pesquisa e pela intercooperação. Este conjunto de fatores foi significativo para o desenvolvimento econômico destas comunidades e colaborou para o fortalecimento da agricultura e da pecuária na região dos Campos Gerais.

Também aqui, sobre o segundo grupo na parte seguinte do painel:

Os espanhóis ocuparam o território paranaense desde tempos coloniais, sobretudo na região Oeste do Paraná com a presença de cidades e missões jesuíticas. O movimento imigratório de espanhóis para o Brasil iniciou em 1910 num processo de fuga de guerras, fome e miséria que atingia a Europa. Entre 1930 e 1940, a transição política ocorrida na Espanha, de Monarquia para República e a Guerra Civil Espanhola impulsionaram a vinda de imigrantes, sendo o Paraná um dos principais pontos de fixação. Vindos da região da Galícia, Andaluzia e Catalunha, fugindo da instabilidade política e econômica, os imigrantes espanhóis se estabeleceram principalmente nas cidades de Curitiba e Londrina. A tradição do trabalho com pedras e granitos influenciou na construção de calçamentos e obras em marmoaria em Curitiba, como o Palácio do Governo, a Biblioteca Pública e o Teatro Guaíra.

O último painel, diferentemente dos demais, trazia referências mais genéricas aos povos africanos e árabes. Esses grupos apresentam características peculiares em nossa história. Os primeiros africanos foram trazidos à força, entre os séculos XVI e XIX, e o texto tinha que trazer referências a essa diáspora maldita, mas não limitando os africanos à condição de escravizados. Além disso, nos episódios mais recentes das imigrações ao Paraná do século XXI, contingentes pequenos de diversas origens do enorme continente africano são os que mais procuram refúgio, fugindo de situações de miséria e violência em suas terras natais. Até por esta diversidade, foi impossível estabelecer uma única língua para traduzir o texto que acompanha as imagens deste grupo, como nos demais povos imigrantes, que levou o Museu a optar a manter apenas o texto em português. Para a montagem deste painel, a equipe teve o auxílio do Cônsul Honorário da República do Senegal, Ozeil Moura dos Santos, e de Adebayo Abidemi Majaro. O artista Isidoro Diniz cedeu também fotos de sua família.

Desde o século XVI, diferentes povos africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. O processo de escravidão homogeneizou de forma brutal as diversas etnias, culturas e línguas desses povos vindos de diferentes regiões da África. Forçados ao trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar, mineração de ouro e o café, no Paraná trabalharam nas fazendas de gado, na extração do ouro, na produção da erva-mate e na construção de grandes obras públicas, como a Ferrovia Paranaguá-Curitiba. Os africanos e seus descendentes conseguiram preservar suas tradições culturais por meio da resistência, agrupados em comunidades quilombolas e negras, expressando sua religiosidade e língua em terreiros de umbanda e candomblé, sua manifestação artística por meio de danças, ritos e esportes, recuperando e ressignificando sua identidade étnico-cultural afro-brasileira. Nos séculos XX e XXI, imigrantes africanos, na sua maior parte estudantes universitários e refugiados políticos e econômicos, adentram o Paraná vindo de países como Congo, Senegal, Gana, Guiné Equatorial, Camarões, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Costa do Marfim. O continente africano sofreu inúmeras guerras civis após o fim do período colonial europeu, que assolaram vários países levando a miséria, fome, destruição e genocídios contra grupos éticos minoritários. A violenta Guerra Civil de Angola é um exemplo desse processo, que ocorreu entre 1992 e 1993, e produziu 500 mil mortes. O Brasil foi um dos destinos de inúmeros destes refugiados.

Os painéis correspondentes aos povos árabes contaram com a participação de Gamal Oumairi, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos do Paraná, localizado na Mesquita Iman Alli a menos de uma quadra do Museu Paranaense, que foi parceiro constante em diversas atividades. Por seu intermédio, o Museu recebeu um traje completo masculino - instalado num nicho bem alto, ao qual foi anexada uma plataforma para que se destacasse da parede da rampa -, um tapete e outros objetos para a exposição.

Os árabes chegaram ao Paraná no final do século XIX, em Paranaguá. Estabeleceram-se em Curitiba, Araucária, Lapa, Ponta Grossa, Guarapuava, Cerro Azul, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, cidade que hoje tem a maior colônia libanesa do estado, devido à atração exercida pela construção da usina de Itaipu. Em Curitiba vieram em função da Segunda Guerra Mundial, chegaram a representar 10% da população da capital. Libaneses, sírios, palestinos, iranianos, iraquianos são os grupos mais expressivos. Influenciaram na gastronomia, no comércio, na arquitetura, na literatura. A partir de 2011, o Brasil e o Paraná receberam uma onda imigratória de sírios que fogem de uma sangrenta guerra civil. Um traço comum na comunidade árabe é a religião muçulmana, professada pela maioria dos povos árabes. Por isso cidades paranaenses como Curitiba e Foz do Iguaçu, apresentam em sua paisagem urbana a Mesquita, símbolo desta religião. Mas destacam-se também a Igreja Ortodoxa, presente principalmente na Síria.

Por fim, um pequeno painel fechava a exposição com a mensagem que o Museu queria passar aos visitantes sobre a realidade de receber outros povos no território do Paraná, fato que persiste e se intensifica nessa conjuntura recente, que faz com que povos procurem melhores condições de vida em terras distantes.

A imigração marcou de forma definitiva o Paraná, tornando-o um território multiétnico. Todos os povos citados, assim como outros grupos que vieram em menor quantidade, contribuíram para a construção material, cultural e simbólica da região. O movimento migratório no mundo contemporâneo é contínuo, sendo muitas vezes motivado por conflitos armados, guerras civis, divergências étnicas e situações de intolerância religiosa, além de também ser causado por graves crises econômicas e sociais ou, ainda, por desastres naturais. O Brasil recebe parte desses novos imigrantes, muitos dos quais entram no país na condição de refugiados. Grupos de diferentes continentes foram acolhidos no Paraná neste início do século XXI, como os haitianos, sírios, senegaleses, chineses, coreanos, nigerianos, angolanos, moçambicanos, e tantos outros. Esses imigrantes almejam inserção social, econômica e cultural e, da mesma forma, buscam o direito do reconhecimento de sua condição étnica diversa. A experiência dessas populações resulta em um significativo encontro de alteridades, estabelecendo uma pluralidade cultural, simbólica, científica e tecnológica.

Fonte: relatórios do Museu Paranaense

Figura n.º 6 Painel dedicado aos portugueses na exposição “Imigração no Paraná”, Museu Paranaense

Em 2018, o Museu Paranaense, num projeto em parceria com o Departamento de Letras-LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) da Universidade Federal do Paraná, desenvolveu um vídeo destinado ao público com necessidades especiais auditivas sobre esta exposição, que foi colocado em um monitor em looping para que este público pudesse usufruir a exposição “Imigração no Paraná”, o que veio a contribuir para que essa mostra se tornasse ainda mais inclusiva7.

Conclusão

Por sua descrição, pode-se perceber que a exposição “Imigração no Paraná” do Museu Paranaense pôde contar com uma extensa rede de participantes, desde sua concepção à sua montagem, num processo coletivo e colaborativo que resultou em uma mostra sensível e atualizada com a produção mais recente da academia sobre o tema. Ao colocar em situação de equilíbrio populações de imigrantes que vieram ao Paraná nos mais variados contextos, buscou-se desmistificar um discurso oficial que valorizava algumas etnias enquanto ignorava outras, como se algumas das origens - localizadas em países europeus que hoje são mais desenvolvidos - fossem melhores que outras, ou mais merecedoras de destaque ou atenção das autoridades públicas.

Para o Paraná vieram, desde o século XVI até os tempos presentes, pessoas que buscavam melhores condições de vida e esta condição os igualava, com exceção dos africanos escravizados, vítimas de uma migração forçada até o fim do século XIX. Os novos imigrantes, em sua maioria oriundos da África, do Oriente Médio ou mesmo de países americanos, fogem de situações de miséria, violência ou desastres naturais, em contextos muito parecidos com o que enfrentaram os europeus do passado. Se portugueses, alemães, ucranianos, japoneses, italianos, poloneses, russos, judeus, holandeses, espanhóis e árabes do passado conseguiram vencer as adversidades e construir uma nova vida neste território no Sul do Brasil, por que negar essa mesma oportunidade a haitianos, venezuelanos, nigerianos, angolanos, sírios e afegãos, entre outros?

A potência que um museu possui para ilustrar de forma lúdica e atraente um aspecto contundente da sociedade em que se insere, como a questão da discriminação racial e o acolhimento de refugiados, por exemplo, faz deste tipo de instituição um forte aliado para o estabelecimento de políticas públicas que visem a melhoria das relações sociais e o encaminhamento de soluções para problemas estruturais de uma comunidade.

O Museu Paranaense, com a montagem dessa exposição, buscou mostrar a seus visitantes, com especial atenção para o público escolar, que, se as épocas são diferentes, os problemas dos imigrantes do passado ou de agora são muito próximos e a solidariedade, o respeito e o conhecimento são fundamentais para que avancemos construindo uma sociedade mais justa, fraterna e acolhedora.