I. Introdução

O objetivo central deste artigo é compreender as trajetórias de vidas experienciadas interseccionalmente por mulheres a partir do conceito de assemblage thinking na produção de seus respectivos contextos geográficos, especificamente, a realidade daquelas que viveram/vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana / Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) em Presidente Prudente - São Paulo Brasil. Frente a isso, tomamos como primeiro movimento o destaque para os aspectos céleres e transformadores da sociedade contemporânea. É fato que, cotidianamente, temos nos deparado com situações cada vez mais complexas, imersos em tramas produzidas por agentes e estruturas de ordens e tempos distintos, o que nos leva a experienciar fenômenos espaciais altamente mutáveis e de difícil apreensão (Lévy, 2010; Martins, 2020; Silva, 1982, 1996).

À luz dessa interlocução, se faz de suma importância as múltiplas trocas que foram e são fomentadas, mormente, em relação aos avanços conceituais no campo da Geografia Cultural em âmbito internacional que apresentam, em diferentes graus, saltos qualitativos, como por exemplo, o impacto da virada conceitual provocada pela concepção de assemblage thinking (Thrift & Dewsbury, 2000).

Ao partimos deste pressuposto, centramos esforços sob a configuração da concepção de assemblage thinking, que se dedica a abordar os processos compostos por elementos de diversas naturezas, sejam eles humanos e não humanos, naturais e técnicos, orgânicos e inorgânicos. “Em termos gerais, a assemblage é, então, parte de uma reconstituição mais geral do social que busca integrar as divisões do social-material, do próximo-distante e da estrutura-agência” (Anderson & McFarlane, 2011, p. 124), priorizando assim as relações em realidade aberta, abarcando tanto o “atual” (aqui/agora) quanto o “possível” (devir/contingência) em múltiplas escalas (Massey, 2008, 2009). Em outras palavras, esta concepção não desconsidera a força das interlocuções assimétricas existentes entre o particular e o universal, pois trata-se de um constante exercício de compreensão das possibilidades em movimento que, por sua vez, transitam entre os aspectos internos e externos dos atores constituintes do contexto geográfico.

Além disso, o pensamento de assemblage passa da análise das partes para a exploração das relações entre as partes em diferentes escalas. Dessa forma, pode ser adotado como uma lente teórica eficaz para compreender a generatividade, emergência e complexidade, onde os resultados são muitas vezes imprevisíveis. Esse é de fato um foco nos processos e não nos produtos. (Kamalipour & Peimani, 2015, p. 406)

A construção deste raciocínio exprime a necessidade de olharmos para aquilo que é construído pelos sujeitos a partir das diferentes relações que estabelecem nas distintas etapas dos seus cursos de vida (infância, juventude, idade adulta), tendo como canais de leitura os corpos, as estruturas, as interseccionalidades1, as narrativas, o material-imaterial, que chegam aos sujeitos em movimentos de ruptura e continuidade. Pautar tais questões coloca em debate a proposição de outro raciocínio conceitual; o de contexto geográfico. Deste modo, se trata da construção de um caminho para além do que está dado, fixo, fechado, categorizado ou finito, em outros termos, o contexto geográfico está comprometido com a compreensão dos modos espaciais de existência das pessoas, portanto, está alinhado às constâncias e inconstâncias que acontecem na vida dos sujeitos (Guimarães et al., 2023; Pedroso, 2022).

Refletir sobre esta problemática nos exige um exercício interpretativo que nos reposiciona no ato de construir Geografias, de modo que a premissa não está diretamente associada a ordem sincrônica de grandeza (particular > universal ou universal > particular), mas sim a de composicionalidade de relações assimétricas (Silva, 1982). Em termos de sentido, isso sempre dependerá do estabelecimento de conexões desiguais que configurarão, por vezes, realidades múltiplas, conflituosas e imprevisíveis (Latour, 2012; Silva, 2000). É neste sentido que propomos o conceito de contexto geográfico como um conjunto de relações dialógicas, relacionais e dinâmicas, que tomam os sujeitos como princípio de ação e significação e, portanto, são passíveis de transformações que o configuram ao mesmo tempo que os conectam ao particular e ao universal (Pedroso, 2022).

Tal interlocução se refere ao movimento flexível de afetamentos, (des)continuidades e complementariedades que via contexto geográfico encontram a possibilidade de elucidar a complexidade de fenômenos reais (Kwan, 2014), ou seja, destaca os contornos que fundam a conformação de realidades específicas. Isso permite que o contexto geográfico se insira neste debate como uma proposição que amplia o espectro analítico e possibilite que outras perspectivas emerjam da experiência do real (Matthews, 2017), elaboradas enquanto arcabouço teórico-metodológico crítico que garante leituras coerentes dos fenômenos vivenciados pelos sujeitos.

Neste sentido, o que denominamos por contexto geográfico é a realidade evocada pelas vozes dos sujeitos enquanto forma de compreensão do movimento dos fenômenos que, para nós, envolvem diretamente as questões interseccionais, principalmente, as de gênero, saúde e doença. Deste modo, o contexto geográfico enquanto conceito expressa uma realidade específica de espaço-tempo, de conteúdo e de agência, compreendidos como:

Espaço-tempo - Realidade específica evocada pelas vozes dos sujeitos que conjunturam o cotidiano e a contingência por meio do passado, da interpretação do presente e da projeção de futuro em diferentes escalas;

Conteúdo - Interação de elementos materiais e imateriais que constituem a vida dos sujeitos e dão substancialidade para a significação das estruturas, dos corpos, das normas, das culturas e signos presentes na sociedade;

Agência - Movimento da ordem dos acontecimentos e afetamentos que partem da potência dos sujeitos por meio de suas capacidades de ações e respostas sob a conformidade de seus modos de existência (Pedroso, 2022).

À vista disso, a construção teórica do contexto geográfico advoga para que este seja compreendido enquanto uma realidade específica de espaço-tempo com foco nos sujeitos, o que possibilita estabelecer relações diretas de composicionalidade com os conteúdos e as agências que partem dos sujeitos enquanto poder de ações e transformações. Este raciocínio articulado tende a evidenciar centralidades de análise que configuram nuances que estarão atreladas aos interesses de pesquisa e, isso é entendido enquanto uma potência explicativa para as múltiplas complexidades enfrentadas pelos estudos que se dedicam aos sujeitos na Geografia, o que torna tal interlocução com as contribuições da assemblage thinking coerentes e legítimas.

Deste modo, o presente artigo segue estruturado de antemão pela Introdução que, como acima destacada, apresenta o objetivo central e a temática debatida. Também compõem o texto três seções. A primeira seção, “Metodologias de pesquisa”, está dedicada em evidenciar o percurso metodológico construído no que tange a produção e análise dos dados qualitativos, especificamente apoiado pela História de Vida e Análise do Discurso (AD). A segunda seção, “Vidas que acontecem: interpretações geográficas em movimento”, versa sobre a realidade das mulheres participantes da pesquisa, mormente, sobre as experiências interseccionais vivenciadas na infância e juventude. Este momento centrou esforços em destacar os principais elementos que compuseram os contextos geográficos, bem como salientar, as interseccionalidades, acontecimentos e pontos de inflexão mais expressivos acerca das violências e vulnerabilidades. A terceira seção, “Assemblage thinking e contextos geográficos: vidas em continuidade”, alude sobre os movimentos de transição entre as juventudes e vida adulta, de modo que evidencia o rearranjo interseccional a partir das acontecimentos e pontos de inflexões, como por exemplo o surgimento e ressignificação do HIV/AIDS em diferentes contextos geográficos. Além destas seções, o artigo conta com a Conclusão.

II. Metodologias de pesquisa

Tomamos como lastro empírico de análise os cursos de vida das mulheres que participaram de nossa pesquisa, para que se façam evidentes as interações, acontecimentos, rupturas, transições e ressignificações acerca das interseccionalidades presentes em suas trajetórias. Nesse movimento, entendemos que é necessário averiguar os diferentes elementos que se fizeram/fazem presentes no cotidiano das mulheres, tendo como prerrogativa não somente tomar conhecimento destes elementos em si (Allen, 2012). Isto é, trata-se de investigar o que acontece no plano concreto do indivíduo em seu movimento pela vida, ou seja, em suas respectivas cotidianidades (Lefebvre, 2005, 2006). Para isso, se faz importante apresentar o perfil das participantes, como dispõe o quadro I.

Quadro I Perfil das mulheres participantes.

| Identificação | Idade | Tempo de sorologia (Anos) | N° de filhos | Estado civil | Cor autodeclarada | Escolaridade* | Religião | Renda (R$) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Alyssa | 54 | 22 | 3 | Viúva | Branca | E. F. incompleto | Evangélica | 954 |

| Bonet | 39 | 22 | 2 | Solteira | Parda/Preta | E. M. completo | Evangélica | 700 |

| Del Rio ✝ (2020) | 61 | 18 | 5 | Viúva | Parda/Preta | E. F. incompleto | Evangélica | 1.400 |

| Latrice | 41 | 8 | 3 | Solteira | Parda/Preta | E. F. incompleto | Católica | 954 |

| Monique | 43 | 21 | 3 | Viúva | Parda/Preta | E. F. incompleto | Evangélica | 954 |

| Tammie | 58 | 21 | 1 | Divorciada | Parda/Preta | E. F. incompleto | Evangélica | 954 |

E. F. - Ensino Fundamental; E. M. - Ensino Médio. Fonte: Pedroso (2022, p. 35)

A partir do exposto, fica evidenciado algumas das principais características das mulheres participantes do Grupo “Plug and Play” pertencente à Associação Prudentina de Incentivo à Vida (APIV), localizada em Presidente Prudente - SP, Brasil. Em linhas gerais, o grupo apresenta alto grau de semelhanças frente às características iniciais, uma vez que se desenha a partir de um perfil de mulheres autodeclaradas pardas, de meia-idade, com ocupações múltiplas de baixo rendimento, evangélicas, mães, com escolaridade incompleta, vivendo com HIV/AIDS e em situação monoparental. Estas informações são importantes, pois situam os sujeitos, ou seja, trata de quem são as mulheres que centralizam a discussão.

Ao propormos tal reflexão, metodologicamente nos aproximamos das contribuições da História de Vida que, no presente caso, serviu como ação de pesquisa para a produção dos dados qualitativos. Essa metodologia preza pelo relato da enunciante que narra sobre sua vida no movimento de reconstrução das ocorrências experienciadas ao longo do tempo, portanto, trata-se de uma “(…) narrativa linear e individual dos acontecimentos que ele considera significativos, através dela se delineiam as relações com os membros de seu grupo, de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar” (Queiroz, 1988, pp. 20-21).

É neste sentido que a História de Vida permite liberdade ao narrador para decidir o que contar, e como contar acerca do que foi vivido, dado que não há o estabelecimento prévio de questões. Trata-se do registro subjetivo de como o sujeito olha para trás e enxerga sua trajetória de vida, “exatamente o modo como fala sobre ela, como a ordena, ao que dá destaque, o que deixa de lado, as palavras que escolhe, e que são importantes para a compreensão de qualquer entrevista” (Thompson, 1992, p. 258).

Seguindo estes parâmetros cabe ressaltar que as entrevistas foram produzidas e gravadas2 com o consentimento livre e esclarecido das mulheres. Este tipo de registo permite realizar “(...) o recorte de turnos, a transcrição de falas e de fenômenos conversacionais, (...) tornados cientificamente relevantes pela acumulação e consolidação de resultados de investigação” (Binet, 2012, p. 3). A execução das entrevistas permitiu o registo de uma infinidade de acontecimentos de grande riqueza como as pausas, ênfases e entonações presentes nas falas (Ladeira, 2007), elementos estes que foram registrados no diário de campo que, por sua vez, aglutina os elementos não graváveis como os gestos, expressões corporais e faciais, etc. (Aguiar, 2004).

Em caráter de sistematização e interpretação, nos dedicamos ao uso da AD, o que possibilitou assumir as narrativas das participantes como corpus da análise textual (Maingueneau, 1990, 1997). Neste sentido, alguns aspectos da AD são úteis para a compreensão dos contextos geográficos enunciados a partir das falas das mulheres entrevistadas, uma vez que esta metodologia considera a cenografia da enunciação, também denominada de dêixis discursivas, que confere situacionalidade espacial e temporal implicadas nos atos enunciativos ao ressaltar o EU/TU - AQUI/AGORA proporcionando sentido às formações discursivas através da enunciação (Mussalim, 2008).

Destarte, esta metodologia viabiliza a interpretação textual, pois coloca em reflexão o que fora vivenciado nas etapas metodológicas anteriores, já que todos estes elementos compõem o corpus textual. Isso evidencia a construção do que fora produzido em conjunto, e são essas marcas que “conduzem o leitor a perceber a orientação argumentativa e as relações entre o texto e o contexto em que foi produzido” (Gregolin, 1995, p. 17).

III. Vidas que acontecem: interpretações geográficas em movimento

Ao abordarmos as múltiplas realidades dos sujeitos, entendemos que se trata de uma relação que não cessa, dado que as pessoas somatizam diferentes valores em seu processo formativo, como “(...) habilidades e comportamentos aprendidos no início da vida que estão ligados de maneira importante às experiências posteriores por meio de suas associações com interações interpessoais e a seleção de ambientes” (Mcleod & Almazan, 2003, p. 393). Neste sentido, se torna indispensável considerarmos as principais manifestações que ocorreram na vida dessas mulheres, como por exemplo: as escolaridades inconclusas, gravidez indesejada/não planejada, saída da casa dos pais, casamento, prostituição, separação, violência doméstica, maternagem, chefia de família, diagnóstico do HIV/AIDS, entre outros, como veremos adiante.

De fato, é um grande desafio dimensionar as múltiplas complexidades que envolvem a vida das pessoas, isso porque é necessário interpretar de forma profunda como estas reviravoltas se mantiveram e se (re)organizaram sob a conformidade do espaço-tempo, conteúdo e agência. A confluência destas modificações perpetuadas a longo prazo expressa o que se é compreendido como contexto geográfico, uma vez que estas elucidam padrões de estabilidades que derivaram das múltiplas transições3 narradas pelos sujeitos.

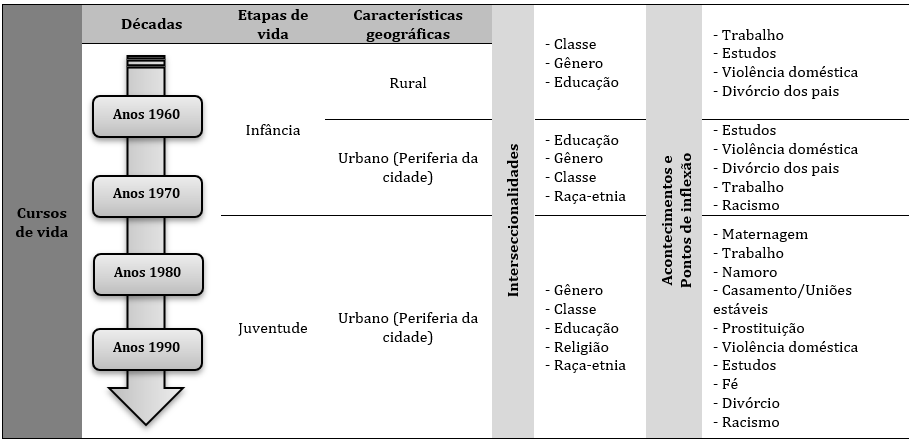

Esse esforço nos permitiu evidenciar os principais movimentos das trajetórias, e com isso denotar as interseccionalidades que foram acionadas pelos acontecimentos presentes nas transições das etapas de vida em diferentes contextos geográficos, como apresenta o quadro II.

Quadro II Cursos de vida na compreensão dos contextos geográficos: infância e juventude.

Fonte: Pedroso (2022, p. 163)

A partir da sistematização exposta no quadro II, é possível entender que essas relações de aproximação e interação permitem refletir sobre as duas gerações de mulheres (Turra Neto, 2014) que adquiriram suas experiências de infância e juventude durante as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 e que, mesmo em contextos geográficos distintos, manifestaram encontros e cruzamentos semelhantes. Desta forma, cabe destacar a forte presença da relação campo-cidade, visto que o contexto geográfico experienciado pelas entrevistadas esteve lastreado na realidade interiorana de Presidente Prudente. À vista disso, vale salientar que ambas as realidades estiveram ligadas a questões de subsistência familiar, ou seja, relacionadas ao desempenho de trabalhos que envolviam todos os membros da família, o que por si só expressa a questão de classe. Assim sendo, estas condições que configuraram os contextos geográficos proporcionaram diferentes experiências na infância, como pode ser observado nas falas de Tammie, Alyssa e Monique.

A gente trabalhava no sítio, trabalhava na roça, nós sempre trabalhamos na roça. Eu trabalhei muito pouco, e naquela época, quando eu ainda morava no sítio... a gente tinha que lavar a roupa na mina em uma ‘tauba’(tábua)... na ‘tauba’ e era muita roupa, mas eu ajudava minha mãe, só que eu era desobediente porque eu não tinha amigos, não tinha colegas naqueles anos. (Tammie, 2018)

A minha infância o que eu lembro, assim, é quando a gente morava no sítio, e meu pai trabalhava nessa fazenda. (…) Então era bom, e no outro tanto era ruim, né?! Mas, aí eu lembro que meu pai plantava morango, aqueles morangões, alface, e depois a gente ia pra cidade pra vender, eu e meu irmão. (Alyssa, 2018)

Eu morei aqui no Bongiovani (bairro urbano), na época era tudo barraco, eu não lembro muito não, e eu fui adotada, eu fui pega para criar... adotada, não tinha nem um ano de idade, é o que minha mãe que me adotou fala, né?! E desde então, eu tive uma infância boa, eu sempre fui muito arteira (risos), eu aprontava muito. (Monique, 2018)

Tais reflexões evidenciam algumas características que se assemelham e contribuem com as demais a ponto de estabelecer paralelos que elucidam a pluralidade de contextos geográficos, ora mais próximo ao rural, ora em transição ou mesmo estritamente conectados ao urbano. Assim sendo, todas as memórias avultam, simultaneamente, suas perspetivas individuais, como também caracterizam elementos que garantem a coetaneidade que está diretamente ligada a estrutura e formação do contexto geográfico protagonizado pelas entrevistadas.

Ainda sobre as infâncias, vale destacar as questões interseccionais ligadas ao gênero dado sua expressividade demarcada nas falas, bem como a experiência de episódios de violência doméstica, enquanto acontecimento e pontos de inflexão, que foram constantemente presentes nas realidades dessas mulheres, como evidenciam as falas de Alyssa e Bonet.

Ah, era muita briga... eles só brigavam. Não sei... eles discutiam e meu pai batia muito na minha mãe, mesmo quando minha mãe estava grávida do meu irmão (…). Desde que eu conheço meu pai e minha mãe sempre foi briga, batendo e discussão. A gente corria pro milharal porque ficava com medo... e foi assim. (Alyssa, 2018)

Eu lembro do meu pai batendo na minha mãe (momento de silêncio). Eu lembro de uma briga deles que minha mãe chegou da CICA (antigo bairro rural que concentrava cooperativas) e falou assim pra ‘nóis’ (nós), o que ‘nóis’ ia querer... Daí, meu pai falou assim... ‘Não vai comprar nada disso para eles não, vai comprar arroz e feijão!’, e minha mãe falou para ele assim... ‘Eu não casei para sustentar gigolo’, e daí ele tacou o copo de café na cabeça dela e cortou, fez aquele corte, e meu pai foi para cima da minha mãe e eu nas costas do meu pai para ele não bater mais na minha mãe. Nossa! (expressão de espanto e anestesia). (Bonet, 2018)

Os relatos selecionados acima apresentam fortes marcas acerca da infância, dado que apresentam lembranças latentes e expressivas no que tange às reverberações da violência. Tais questões elucidam problemáticas presentes na vida das entrevistadas, dado que elas experienciaram tais condições desde muito cedo, o que condiciona a situação de vulnerabilidade não somente sobre as vítimas diretas da violência - psicológica, verbal e física - mas, também sobre as que presenciam tal fenômeno nos mesmos espaços, como por exemplo a espacialidade da casa, diretamente ligada a violência doméstica ou intrafamiliar (Gontarek & Silva, 2020).

Destarte, as narrativas aludem sobre o elo entre os contextos nesta etapa de vida, dado que as interseccionalidades destacadas como dominantes junto aos principais acontecimentos e pontos de inflexões são basicamente os mesmos (vide o quadro II). Outra confluência importante destacada no processo, é que todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde, adquiriram experiências e realizaram práticas na cidade já na condição de jovens, o que torna tais realidades pujantes. Ao conceber a juventude no plural - juventudes - evocamos diferentes elementos que caracterizam as experiências das entrevistadas (Cassab, 2015). Tal multiplicidade além de plural é relacional, uma vez que permite transitar entre o individual e o coletivo na busca por elementos que estejam conectados através das formas e significados presentes nos discursos (Spink & Medrado, 2004).

A respeito desta etapa de vida e seus respectivos contextos geográficos, cabe destacar que as narrativas das mulheres evocam acontecimentos e pontos de inflexões relacionados à família, casamento/uniões estáveis, prostituição, etc., o que garante pluralidade ao contexto juvenil das entrevistadas. Como importante exemplo para esta etapa, selecionamos relatos de Del Rio e Monique que, respectivamente, narram sobre suas curtas experiências juvenis em decorrência do matrimônio e da gravidez precoce.

E depois minha juventude já, e aí eu não saía de casa, né?! Era da igreja para casa e da casa para escola, então eu não tive! A minha mocidade foi muito pouco tempo, foi uns dois anos só porque eu logo comecei a namorar e já casei e acabou. Casei cedo, casei com dezoito anos, nós nos casávamos já. Isso tudo aqui em Prudente (risos). Isso quer dizer que eu não tive aquela mocidade assim que dava para aproveitar, que dava para ir para os bailes, ir no cinema. Eu fui no cinema a primeira vez com o meu marido. (Del Rio, 2018)

Eu tive a minha filha mais velha com quinze anos de idade, eu trabalhava na guarda mirim e eu engravidei... Não foi bom, porque era uma ‘criança’ cuidando de outra, né?! Mas eu não me arrependo, não. Eu arrependo de ter tido filho muito cedo, antes de ter uma profissão, porque se eu não tivesse saído teria continuado lá e hoje teria uma outra profissão, mas por causa da gravidez eu tive que parar, né?! (Monique, 2018)

A partir das falas fica evidenciado que são múltiplas as formas de experienciar a juventude (Paula & Pires, 2013; Pires, 2013), visto que ora os contextos geográficos se aproximam e confluem, ora se distanciam e divergem conforme a interação das realidades específicas de espaço-tempo, conteúdo e agência. Tais reflexões tornam inteligível a complexidade dos contextos geográficos experienciados pelas mulheres. Assim sendo, os trajetos de vida interpretados permitiram adentrar não somente na vida particular, suas experiências e percalços, mas também perceber as mudanças cumulativas - positivas e desfavoráveis (Bailey, 2009; Hutchison, 2011) que foram ponderadas a partir dos elementos constituintes dos contextos geográficos dos quais fizeram e fazem parte (Pearce, 2018). A respeito disso, se faz contrastante, enquanto outro exemplo, as falas de Alyssa e Latrice que narram sobre as vivências juvenis produzidas a partir das relações estabelecidas com a prostituição.

E como a gente já era acostumada a beber em festinhas e essas coisas, eu comecei. Daí, chegava os fregueses e pagavam bebida e (pequena pausa) eu acostumei a beber e fazer programa... e ganhar dinheiro. Eu achava fácil fazer programa, era um dinheiro fácil e nisso eu acostumei na ‘vidona’. Aí, eu fui pro mundão, pra ‘vidona’, pra boate, virei mulher de programa. (Alyssa, 2018)

Eu queria liberdade! Porque eu queria morar sozinha e eu não queria ficar morando com os outros. Eu morei um bom tempo pagando aluguel. É, e eu fiquei bastante tempo sendo garota de programa, foi até eu pegar a doença, quando eu descobri que eu estava com a doença eu só tive mais dois namorados, porque eu morria de medo de passar a doença pra eles. (Latrice, 2018)

A complexidade acerca da juventude exige que olhemos para a dimensão espaço-tempo das mulheres e também da sociedade que é constituída pelos mesmas por meio dos movimentos simultâneos de conteúdo e agência, já que são as combinações, em certos momentos dos cursos de vidas, que tornam compreensíveis os projetos, ações, trajetórias, acontecimentos e encontros (Massey, 2008, 2009; Paiva, 2017, 2018) - normalmente marcados pelas desvantagens cumulativas - dadas as condições constituídas nos contextos geográficos vividos. Tais colocações nos permitem pensar que os argumentos oferecidos pela assemblage thinking proporciona contribuições para a compreensão do contexto geográfico, uma vez que se passa a considerar criticamente

(…) um realismo experimental orientado para processos de composição; uma teorização de um mundo de relações e daquilo que ultrapassa um conjunto atual de relações que envolve focalizar as capacidades tanto das interações quanto das partes componentes; um repensar da agência em termos distribuídos e da causalidade em termos não lineares imanentes; e uma orientação para a capacidade expressiva das ordens montadas como forma de descrever como elas permanecem estáveis e mudam. (Anderson et al., 2012, p. 185)

Ao destacar estas considerações, Anderson et al. (2012) contribuem para que possamos pensar o complexo emaranhado abstraído e interpretado a partir dos atravessamentos presentes nas realidades de espaço-tempo, conteúdo e agência da vida das mulheres. Esta perspectiva evidencia que o trânsito entre as etapas de vida é intrínseco à existência das participantes. Tal complexidade interlocutiva garante a possibilidade de interpretação das violências e vulnerabilidades, melhor dizendo, dos contextos geográficos que salientam as opressões que se fizeram presentes no cotidiano infanto-juvenil das mulheres, que experienciaram a infância, adolesceram, se casaram, foram mães, trabalharam, exerceram a prostituição, ou mesmo vivenciaram todas estas experiências nesta relação plurilocal construída (Pires et al., 2016).

IV. Assemblage thinking e contextos geográficos: vidas em continuidade

Ao partirmos da realidade experienciada pelas mulheres entendemos que a assemblage thinking toma como foco os aspectos processuais dos fenômenos por meio da interação dos sujeitos, ou seja, o que especialmente importa é “(…) perceber como é que as relações se desenvolvem na prática, os fluxos e movimentos das coisas e os seus resultados” (Paiva, 2017, p. 164). É a partir dessa abordagem que se evidencia o alargamento da interpretação sobre as vivências construídas pelos indivíduos. Logo, estas inter-relações se tornaram preponderantes não somente para a compreensão das singularidades dos sujeitos, mas também para as ações relacionais que estes estabeleceram entre si e com o mundo (Duff, 2016; Pedroso, 2019; Pedroso & Guimarães, 2022).

Diante disso, é necessário considerarmos o devir dos sujeitos enquanto processo descentrado, visto que “(…) toda a questão está em elucidar como os agenciamentos de enunciação reais podem colocar em conexão essas diferentes instâncias” (Guatarri & Rolnik, 1996, p. 31) de espaço-tempo, conteúdo e agência a ponto de viabilizar a interpretação dos contextos geográficos em voga. Para nós, tais aspectos são de suma importância, uma vez que a transição entre as etapas juventude e vida adulta passam a depender da articulação dos elementos em realidades específicas, visto que suas articulações configuram múltiplas possibilidades (Camarano et al., 2006; Turra Neto, 2015).

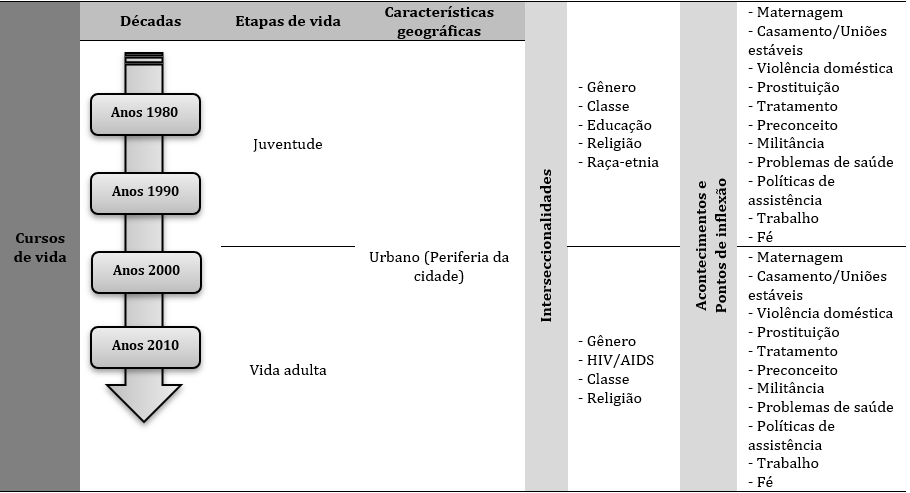

Por ter tais questões como preocupação, mantivemos atenção nos movimentos interseccionais manifestados pelos acontecimentos e pontos de inflexão durante a consolidação das transições entre as etapas de vida, neste momento, da juventude para a vida adulta, o que nos permitiu evidenciar os elementos centrais para uma compreensão situada dos contextos geográficos experienciados, como pode ser observado no quadro III.

Quadro III Cursos de vida na compreensão dos contextos geográficos: juventude e vida adulta.

Fonte: Pedroso (2022, p. 235)

Tais reflexões podem ser empenhadas no que tange a compreensão de vida adulta, e de como esta é elaborada a partir dos marcadores eleitos, uma vez que é o conjunto que define com mais e/ou menos precisão o momento de transição de cada sujeito ou grupo social (Brandão, et al., 2012). Assim, a articulação destes elementos está atrelada às “(…) peculiaridades de tempo e lugar e abraçar modelos dinâmicos, sistêmicos e interativos como uma forma de mapear e compreender o desenvolvimento ao longo da transição adolescente-adulto e, na verdade, ao longo de toda a vida” (Hendry & Kloep, 2007, p. 78).

Para a realidade das mulheres participantes, a transição para vida adulta se torna um limiar muito tênue, dado que todas apresentaram atravessamentos de diferentes ordens em suas experiências juvenis, que de certo modo limitaram esta etapa de vida. Isso porque elas se defrontaram com agenciamentos capazes de reorganizar “(…) determinada estrutura de transição (processo de mudanças para distintas situações de vida) [que] interfere na constituição das trajetórias sociais dos jovens” (Carrano, 2008, p. 68). No presente caso, as mulheres participantes, desde tenra idade, vivenciaram acontecimentos que as projetaram - muitas vezes forçosamente - para outras etapas de vida, como por exemplo, as curtas experiências juvenis e o ingresso na vida adulta durante as décadas de 1980 e 1990, quando já residiam nas periferias da cidade.

Colocada tamanha complexidade, uma estratégia possível para a compreensão do fino movimento de transição entre as etapas de vida é a interpretação das mudanças na articulação interseccional, que não somente se reorganiza, mas também permite com que outras interseccionalidades emerjam e passem a compor o conjunto (Alves, et al., 2019; Guimarães et al., 2023; Silva, 2010). Estas mudanças expressam a realidade interseccional evocada a partir das relações que as participantes estabeleceram com o mundo, ou seja, como os significados foram construídos na fundação dessas realidades específicas de espaço-tempo, conteúdo e agência. Para isso, tomaremos alguns elementos destacados no quadro III, como por exemplo as narrativas de síntese que Tammie, Monique e Alyssa elaboraram sobre suas trajetórias de vida.

Hoje eu vejo que os anos se passaram e eu tenho de admitir que hoje eu envelheci mais... o tempo se passou e eu me tornei uma mulher mais madura, mais velha, tanto na aparência quanto na mente. E é isso que eu vejo. (Tammie, 2018)

Eu vejo uma mulher guerreira (emoção e choro) (…) batalhadora, uma boa mãe e uma boa avó, que luta para superar todos os obstáculos que aparecerem com muita fé em Deus e com muita determinação (momento de acolhimento e abraço). (Monique, 2018)

Eu vejo uma mulher corajosa que luta e que conquista através da palavra de Deus, a gente luta e conquista. E eu acho assim... Eu sou uma vencedora! É isso que eu sinto! Que Deus é na minha vida (risos). (Alyssa, 2018)

Os relatos destas mulheres expressam a longevidade de seus cursos de vida ao ponto que evocam elementos que corroboram para a interpretação dos processos pelos quais passaram; estes mesmos envoltos pelas interseccionalidades acionadas nas dimensões de espaço-tempo, conteúdo e agência, ou seja, concretizados pelas articulações que constituem os contextos geográficos em curso. Neste sentido, é preciso destacar que as interseccionalidades dispostas são aquelas que surgem a partir das experiências evocadas, ou seja, daquilo que demanda a imprevisibilidade presente na assemblage thinking, o que não quer dizer que as demais interseccionalidades deixem de existir ou mesmo que mantenham inalteradas suas significâncias e ordenações em diferentes contextos geográficos. Este mesmo raciocínio se coloca no que tange aos acontecimentos e pontos de inflexão, uma vez que estes fazem parte dos cursos de vida, ou melhor dizendo, das histórias corporificadas das mulheres, de seus acúmulos e memórias que permanecem em movimento. Exemplo disso é a vivência com o HIV/AIDS que, para essas mulheres, inicialmente possuía caráter disruptivo e posteriormente passa a agregar outros significados nos contextos geográficos (Pedroso & Guimarães, 2022), como relatam Bonet e Tammie.

Ah, pra mim é normal! (risos). É como se eu estivesse falando de qualquer outra coisa, mas antes... antes eu falava: ‘Deus me livre pegar HIV/AIDS... Deus me perdoe pegar AIDS’. Era isso que eu falava (risos) (…). Mas, ele (HIV) me impactou nos primeiros momentos, mas depois eu me reconciliei com Jesus, dei minha alma pra ele. Hoje não é nada pra mim, não é nada! Deus é maior, um bem maior que o HIV. (Bonet, 2018)

Falar sobre HIV pra mim (pequena pausa)... Ah, é normal! É só no início quando a gente sabe que vive todo aquele choque, que parece que o mundo, parece que o chão não está aqui, parece que ele afundou, ele afundou por saber que eu tinha AIDS! Mas hoje é normal, para mim é uma doença normal, eu considero uma doença normal. É o que eu penso sobre o HIV hoje! (Tammie, 2018)

As narrativas de Bonet, Tammie e Monique explicitam as diferentes buscas por acolhimento ou mesmo por ações que apontassem outros horizontes, fazem parte da movimentação dos contextos geográficos que já se apresentavam outros em decorrência dos acontecimentos e pontos de inflexão vividos. Essa relação exprime as reorientações e ressignificações, bastante comuns após situações disruptivas (Hutchison, 2011), que se tornam componentes importantes para a organização dos agenciamentos no plano cotidiano.

Em outras palavras, trata-se do estabelecimento de experiências que transcenderam o perceptual apreendido por meio dos símbolos e valores (Scott, 1998). Assim, não se preocupam estritamente com as “(…) representações mentais da realidade (significados, sentimentos, discursos, estruturas), mas também com o modo como essas representações são produzidas e praticadas corporeamente no decorrer das acções e interacções de que o mundo é constituído” (Paiva, 2017, p. 161). Sendo assim, essa preocupação ampliada incorpora no processo de representação os elementos que compõem a vida cotidiana, dando ênfase em como se estabelecem os afetamentos e experiências decorrentes das interações (Bailey, 2009; Thrift & Dewsbury, 2000; Wiltshire, 2018).

V. Conclusão

Ao colocarmos esta realidade em pauta foi possível por meio da concepção de assemblage thinking focarmos interpretações nas práticas e conhecimentos cotidianos, em outras palavras, foi possível elucidar os movimentos de vida dos sujeitos pelas dimensões de espaço-tempo, conteúdo e agência que compõem os contextos geográficos, especificamente, os das mulheres que vivem com HIV/AIDS em suas diferentes fases de vida. Isso porque o contexto geográfico é um conceito interpretativo que permite a leitura das complexas realidades produzidas pelos sujeitos em seus movimentos de resistência corporificada que, mesmo condicionados pelos agenciamentos, não se rendem ao determinismo, visto que permanecem abertos no campo de possibilidades que fomenta a continuidade da vida, do novo, do ainda desconhecido.

Durante o amadurecer da discussão se fez possível notar o quão complexo é raciocinar sobre a vida dos sujeitos, dada a exigência de refletir sobre a pluralidade experienciada em distintos momentos/etapas, sobre a fluidez de seus espaços-tempos, (i)materialidades e condições de ações em seus cursos de vida. Isto pelo fato de que estas mulheres lidaram e interagiram com diferentes agentes conforme a relação contextual que estabeleceram com/no espaço-tempo em continuum, podendo assim mudar seu contexto e seu campo de possibilidades, visto que estes estão em permanente constituição, nunca fechados, sempre em devir.

É evidente que este debate não está findado, pelo contrário, são intensas as constâncias que tensionam por reflexões metodológicas e teóricas acerca da lacuna existente entre o vivido e o conceitualmente construído sobre a vida dos sujeitos. Este entendimento nos faz crer na potencialidade do emprego da assemblage thinking e do contexto geográfico enquanto contribuições de e para a Geografia, sobretudo, nos campos comprometidos com os sujeitos, suas culturas, corpos, movimentos e suas interseccionalidades. Isso porque são nestes ramos do conhecimento geográfico - denominados de geografias outras, geografias marginais, geografias dissidentes - que se fazem presentes movimentos efervescentes, que nos levam a questionar... Não é da margem que deve advir a revolução?

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio e fomento da pesquisa no período de 2018 a 2020 (Bolsa no país - processo n° 2018/05706-2), e também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), responsável pelo financiamento de pesquisa no período de 2020 a 2022 (Bolsa no país - processo n° 88887.513741/2020-00).