I. Introdução

Vidal de La Blache, em conferência proferida na Universidade de Paris, em 1914, intitulada ‘Sobre o Raciocínio Geográfico, recomendou, principalmente aos docentes, compreender melhor sobre o que venha a ser raciocinar geograficamente. Naquela oportunidade, ainda indagou: “Assim, sobre o que a Geografia é capaz de criar um raciocínio próprio? Em termos de método, o que ela traz de essencial e de novo?”* (Ribeiro, 2019, p. 3).

O geógrafo francês Yves Lacoste utilizou o termo Raisonnement Géographique em alguns trabalhos quando publicou, nos anos de 1980, sobre o caso do bombardeio dos diques no delta do Rio Vermelho, no Vietnã, por tropas americanas. Nestas publicações, Lacoste relata sua própria experiência na guerra, tendo inclusive ido a campo para verificar sua hipótese: os bombardeios aos diques não teriam sido aleatórios, mas sim orientados segundo investigação geográfica pautada na observação, mapeamento e análise integrada de fatores físicos e humanos. Tal investigação teria sido desenvolvida sob o rito de um raciocínio não somente espacial, mas, acima de tudo, geográfico**. A lógica operacional desencadeada por parte das tropas americanas teria resultado de um raciocínio que combinou níveis diversos de análise do território inimigo (Lacoste, 2008).

No caso em tela, Lacoste evidencia a construção de um raciocínio sofisticado que inclui localizações, suas relações e sobreposições, tornado possível a partir de processamento progressivo de informações eficiente em responder questões ligadas à distribuição dos canais e da população, considerando quase todo o contexto daquele território. Não obstante, não fica claro quais os elementos empregados em tal raciocínio; cabe ressaltar que os artigos de Lacoste não eram voltados ao ensino, mas é possível encontrar o termo “raciocínio geográfico” em outras publicações da esfera geopolítica, sob influência do citado autor, como em Giblin (1985, 2012) e Loyer (2019).

Dito isto, acreditamos que raciocinar geograficamente dependeria, então, do estabelecimento de relações lógicas que se aplicam a questões geográficas, em concordância com Castellar e Paula (2020) quando afirmam que o raciocínio exige o uso de uma lógica-dialética-argumentativa propositiva e inferencial. Apesar desta afirmação, cabe-nos destacar que consideramos o fato de haver e coexistirem, neste momento e no contexto das pesquisas do ensino de Geografia, diferentes pontos de vista sobre o que seria raciocinar geograficamente. Como indica Cachinho e Reis (1991), podemos partir do pressuposto de que pesquisadores do processo educativo em Geografia possuem formações acadêmicas diversificadas e que suas práticas e pesquisas se apropriam de ampla sucessão de ideias, modelos e teorias, não sendo fácil encontrar um fio condutor coerente entre todas essas ideias e, mais ainda, de que as diferenças não são fáceis de se pôr de acordo.

Nesse sentido, ressaltamos o que aponta Silva e Valadão (2019, p. 2) ao afirmarem que há distintas expressões que buscam nomear um tal modo de se pensar na Geografia, e que “nenhum foi objeto de sistemático refinamento quanto à sua definição e concepção”, a ponto de não haver “ainda consenso entre os pesquisadores quanto aos elementos constituintes desse modo de pensar”.

No campo do ensino de Geografia no Brasil, o termo “raciocínio geográfico” tem ganhado amplitude em razão das mais recentes reelaborações curriculares destinadas a atender às indicações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, e que, na atualidade, rege a educação básica no Brasil (República Federativa do Brasil. Ministério da Educação, 2017). Ao nosso ver, o cenário do ensino de Geografia no Brasil indica que o momento é fértil para esse campo de pesquisa (Botelho & Valadão, 2022). Contudo, porque o ensino de Geografia no Brasil vem dando importância ao termo raciocínio geográfico?

De acordo com Castellar e Paula (2020, p. 298), a educação geográfica brasileira se difere “substancialmente da matriz epistêmica anglo-saxônica, muito influenciada por Hartshorne (1939)”. Os pesquisadores defendem que as interpretações do espaço no Brasil estão mais voltadas para a ótica da produção do que para a ótica da organização, e da mesma forma, o espaço é interpretado de maneira relacional e relativa mais que meramente locacional*** (Botelho & Valadão, 2023a; Castellar & Paula, 2020). Assim sendo, as formulações presentes, por exemplo, no relatório estadunidense publicado pelo NRC/2006 voltadas ao pensamento espacial, são consideradas, por um grupo de pesquisadores brasileiros, insuficientes para fundamentar uma interpretação geográfica (Castellar & Paula, 2020). Deste modo, seria a construção do raciocínio geográfico a maneira de promover a interpretação das espacialidades (Ascenção et al., 2018), sendo o desenvolvimento de tal raciocínio o objetivo da Geografia Escolar (República Federativa do Brasil, Ministério da Educação, 2017). Por outro lado, o pensamento espacial, conceito trabalhado no NCR (2006), estaria ligado à capacidade de o sujeito localizar-se e posicionar-se, além de estabelecer relações, formando imagens mentais dos objetos e de suas relações espaciais, tornando-se, portanto, habilidades cognitivas essenciais à Geografia escolar (Botelho & Valadão, 2023b; Newcombre, 2013).

Em oportunidade de concretização de programa de doutoramento em dupla titulação de Botelho deste artigo, sob a orientação de Valadão e Rocca que lhe são signatários, buscou-se investigar propostas metodológicas quanto ao encaminhamento preconizado no intuito da efetivação do raciocínio geográfico****. Com o objetivo de encontrar propostas de desenvolvimento do raciocínio geográfico e identificar possibilidades de ações a serem desenvolvidas na prática pedagógica, neste artigo envidamos esforços na elaboração de um levantamento bibliográfico sobre o tema, buscando por propostas tanto em autores que se dedicam à epistemologia da Geografia quanto em autores do ensino desta disciplina na educação básica.

Internacionalmente, além dos autores supracitados, encontramos em Durand-Dastès (1984), Cachinho e Reis (1991), Brunet et al. (1993), Hugonié (1999), Labinal (2012), Hooghuis et al. (2014), Örbring (2017) e Mitchell (2021), questões que nos levam a pensar sobre o raciocínio geográfico, sua importância e razão de sua aplicação nas aulas de Geografia. No entanto, nesse âmbito, ou seja, em veículos de publicação técnico-científicos fora do Brasil, uma proposta sistemática de desenvolvimento do raciocínio geográfico encontramos somente em Bernadette Mérenne-Schoumaker (1985, 1986a, 1986b, 1998, 2002, 2012).

No âmbito brasileiro, há uma série de artigos, dissertações e teses envolvendo o termo “raciocínio geográfico” publicados após a homologação da BNCC. Contudo, como assevera Silva e Valadão (2019), é importante registrar que, mesmo antes da homologação da BNCC, já havia certo quantitativo de publicações sobre o raciocínio geográfico. Como, por exemplo, a obra intitulada “Quadros Geográficos” de Gomes (2017), em que, a fim de compreender a base do raciocínio geográfico, o autor assevera que a Geografia promove uma forma de pensamento dotada de originalidade, que permite interrogar os fenômenos a partir de uma lógica espacial.

Em um levantamento que compreendeu o período de 2006 a 2018, Silva e Valadão (2019) identificaram 13 trabalhos, entre dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos em que se busca aclarar o conceito de raciocínio geográfico, mas não apresentam uma pesquisa sistematizada e aprofundada sobre os seus elementos constituintes e o seu desenvolvimento.

Quanto a este aspecto, a existência de pesquisas sistemáticas sobre o assunto no Brasil recai sobre os trabalhos desenvolvidos por dois grupos de pesquisa, um na Universidade de São Paulo (USP) e um outro na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Destacamos que o trabalho desses dois grupos de pesquisa - GEPED/USP***** e GEPEGEO/UFMG****** -, por mais de uma década, têm se dedicado a reconhecer e compreender os elementos constituintes do raciocínio geográfico e seu processo cognitivo. É notória a contribuição destes grupos e de seus pesquisadores, boa parte dela materializada em publicações veiculadas em anos mais recentes. Reiteramos que certamente há, no Brasil, outros pesquisadores preocupados em investigar métodos de desenvolvimento do raciocínio geográfico a ser aplicados na educação básica, porém, não têm sido suas pesquisas sistemáticas até este momento. Deste modo, não consideramos trabalhos que buscam clarificar o conceito de “raciocínio geográfico”, mas que apresentem um proposta sistematizada para o seu desenvolvimento.

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar as propostas sistematizadas sobre o desenvolvimento do raciocínio geográfico encontradas a partir de levantamento bibliográfico, ao mesmo tempo em que se estabelece uma análise cruzada entre elas (as propostas de Mérenne-Schoumaker e dos grupos de pesquisa - GEPED/USP e GEPEGEO/UFMG). Nosso intuito é o de dar destaque àquilo que se revela em maior aproximação e convergência entre as propostas em perspectiva, promovendo uma reflexão que possa auxiliar a discussão sobre o desenvolvimento do raciocínio geográfico, seja no cenário brasileiro - que está envolvido com a temática na atualidade -, seja no cenário internacional.

II. A proposta de mérenne-schoumaker

No continente europeu, é notória a contribuição da geógrafa belga Bernadette Mérenne-Schoumaker destinada a propor encaminhamentos para o desenvolvimento do raciocínio geográfico, com destaque para suas publicações veiculadas entre os anos de 1985 e 1986. Mérenne-Schoumaker é professora do Departamento de Geografia da Universidade de Liège, na Bélgica. Apesar de ter dedicado grande parte de sua carreira aos estudos sobre a evolução de atividades econômicas, em 1984 fundou o Laboratório de Metodologia Geográfica (LMG), na já referida Universidade, cuja finalidade é a pesquisa da didática da Geografia.

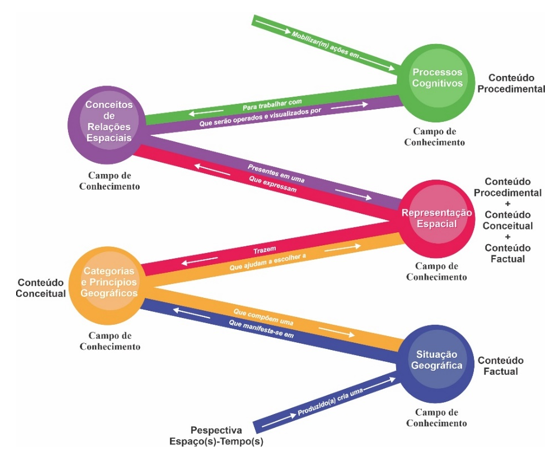

Em seu livro Didactique de la Géographie: organiser les apprentissages, publicado pela primeira vez em 1984, Mérenne-Schoumaker dedica um capítulo à discussão de sua proposta de raciocínio geográfico (fig. 1). Tal livro se tornou uma referência no mundo francófono, principalmente na Bélgica, onde sua última edição foi em 2012. Nele, a professora se refere ao desenvolvimento do raciocínio geográfico como a finalidade da educação geográfica, bem como defende que é esse raciocínio uma forma de contribuir para a formação intelectual dos alunos.

Mérenne-Schoumaker se apropria da conhecida frase de Lacoste “Saber pensar o espaço” (Lacoste, 1998, p. 24) para falar sobre a importância de um movimento de pensar geograficamente. E, ao legitimar o raciocínio geográfico, compreende que é necessário saber pensar as relações entre o espaço e as sociedades, acrescentando que isso é possível por meio do estudo de diferentes escalas espaciais e temporais. Segundo seu entendimento não há como desenvolver um raciocínio geográfico sem as seguintes perguntas iniciais: “Onde?” e “Porquê lá e não em outro lugar?”. Afirma ainda que, para se responder a estas perguntas, não basta localizar o objeto de estudo, é imprescindível buscar suas relações, seus vínculos lógicos com os demais elementos articulados à realidade em questão. Ao que tudo indica, estas relações e vínculos lógicos se referem aos processos que ocorrem no espaço, porque, para a autora, as lógicas podem ser naturais, sociais e econômicas.

Fig. 1 Representação do processo cognitivo de raciocínio geográfico. Fonte: Merenné-Schoumaker (1999, p. 119)

A autora estabelece claramente que o raciocínio geográfico decorre de uma abordagem sistêmica em que se combinam “os métodos indutivo e dedutivo e onde assumem um papel fundamental os conceitos, as noções, as palavras-chave e os modelos espaciais, bem como os saberes-fazer” (Merenné-Schoumaker, 2002, p. 46-47). A partir dessa lógica, Mérenne-Schoumaker (2002, p. 46) afirma que “as consequências de uma tal escolha parecem-nos importantes tanto ao nível epistemológico como ao nível metodológico”, e, fundamentada em Hugonié (1989) e Pinchemel (1982), afirma que os conceitos estão no centro de qualquer ciência, sendo eles seus produtos. Salienta, porém, que não basta somente ter os conceitos, é preciso, acima de tudo, buscar articulá-los. Devem ser eles relacionados, situados um em relação ao outro, a fim de se evitar uma geografia de gaveta. Com base nesta afirmação, reitera que a única maneira de se obter uma explicação verdadeiramente espacial é fazendo-se uma análise sistêmica, de modo a que o estudo de um único conceito ou componente espacial não explicaria a realidade. Em síntese, a autora atribui importância a uma prática docente voltada para a abordagem sistêmica, problemática e dinâmica.

Neste contexto, há, portanto, uma clara aproximação com uma das questões centrais apontadas por Ascenção e Valadão (2014, 2016, 2017a, 2017b) no ensino de Geografia no Brasil, e que orientam os estudos do GEPEGEO/UFMG: o conhecimento geográfico raramente é operado pelos professores de Geografia em suas aulas, pois, nelas, é comum os alunos serem meramente informados sobre componentes espaciais contidos nos currículos (Ascenção & Valadão, 2017a) - o clima, o relevo, a urbanização, a população, a economia, etc. e, essa realidade, acaba por distanciar o ensino de Geografia de seu objeto de estudo. Com frequência, o professor assume a postura de transmissor de conteúdo, como se ele abrisse uma caixa e, dela, retirasse um componente espacial e o trabalhasse de forma separada, sem nenhuma relação, sem promover problematizações e conexões, em largo emprego de descrições simplistas marcadas pelo ensino isolado dos componentes espaciais (Ascenção & Valadão, 2017b).

De acordo com nossa experiência, é ao se tomar conceitos e componentes geográficos isoladamente como conteúdo, e, diga-se de passagem, é o que corriqueiramente se faz em sala de aula, em um trabalho sequencial, tratando componente por componente, que o professor se distancia dos conhecimentos substantivos da Geografia. Torna-se, assim, difícil a ancoragem em conceitos fundantes do campo, uma vez que a centralidade da análise em curso migra para as ocasionalidades e se distancia do núcleo que a fundamenta. Neste emaranhado de conhecimentos isolados se perde a oportunidade do desenvolvimento de uma análise geográfica. A partir daí, facilmente se chega às informações meramente enciclopédicas que muito pouco contribuem para a explicação da realidade do ponto de vista geográfico (Botelho et al., 2023).

III. Os conceitos fundamentais da ciência geográfica

Ao analisar a proposta de Mérenne-Schoumaker identificamos quais os conceitos geográficos que a autora considera de mobilização essencial no processo de exercício de um raciocínio efetivamente geográfico. O espaço está presente, mesmo que, às vezes, a autora recorra à palavra território como sinônimo, como na frase “Tornar inteligíveis os territórios próximos e distantes é procurar compreender o seu funcionamento e a sua organização espacial” (Mérenne-Schoumaker, 2002, p. 47). Logo em seguida, se refere ao espaço ao demarcar a importância de se compreender seu funcionamento, e que, para isso, “é preciso conhecer os mecanismos que regem a sua construção e evolução, isto é, os princípios gerais de organização do espaço” (p. 48).

Outro conceito presente, e que recebe certo destaque, pois chega a adjetivar o raciocínio geográfico, é a escala. Segundo Mérenne-Schoumaker (1998) este raciocínio é multiescalar e dinâmico, já que raciocinar geograficamente é aprender a confrontar análises em diferentes escalas e escolher o nível espacial mais relevante para resolver o problema proposto. Contudo, ela nos adverte que nenhum nível é suficiente para entender o problema em sua totalidade, sendo essa contradição o que permite a construção de uma explicação. Como exemplo, cita que há muitas vezes conflitos de interesse entre níveis espaciais, a exemplo da construção de um aeroporto que, embora seja um trunfo para o desenvolvimento regional, pode ser um incômodo local.

Ancorada em Lacoste (1980), a autora enfatiza os níveis escalares global, continental, nacional, regional e local. Todavia, ao tratar da lógica da escala no exemplo da construção do aeroporto já mencionado, nos auxilia pensar com mais clareza na diferença entre as escalas cartográfica e geográfica. Logo, compreendemos que, assim como Castellar e Paula (2020) e Ascenção et al. (2018), a autora considera a importância da escala geográfica sem elidir a escala cartográfica, pois, a certa altura, aponta a necessidade de se compreender as distâncias e as proporções apresentadas nos mapas. Além disso, a autora assevera que apesar de se escolher uma escala de análise para compreender o fenômeno, é preciso também aceitar que todos os níveis são importantes para compreender parte do contexto sobre a localização e a situação posta.

Assim como a escala, o tempo é outro conceito fundamental nas análises geográficas. Apesar de considerar o tempo no desenvolvimento do raciocínio geográfico como o tempo do hoje (hodierno), para a autora, deve-se procurar nas evoluções do passado - não muito distante - as explicações das estruturas espaciais do presente e, com base nas tendências atuais, identificar mudanças possíveis ou pelo menos elementos a serem introduzidos em cenários futuros (Mérenne-Schoumaker, 2012).

Mérenne-Schoumaker (2012), adicionalmente, lista uma série de conceitos básicos, justificando suas escolhas por serem o centro de qualquer ciência. No caso da Geografia, lista conceitos em torno do que entende como as questões-chave da Geografia, afirmando que as suas articulações permitem estudar o espaço, um componente espacial ou um processo. Os conceitos paisagem (através de fotos, imagens de satélite etc.), representação (através de textos, desenhos, anúncios publicitários, vídeos, opiniões dos alunos) e distribuição-repartição (através de mapas da população, de atividades, de redes de circulação etc.) permitem entrar no problema a ser estudado, sendo então denominados conceitos de partida. Esses conceitos devem ser reposicionados em prol de uma problemática induzida por uma situação-problema e, como exemplo, apresenta a seguinte pergunta: “Será que a desertificação ameaça o Sahel (ou um de seus países)?” (p. 50).

Para Mérenne-Schoumaker (2012), a escala e a localização devem ser levadas em consideração, na medida em que outros conceitos favorecem ao questionamento - Como? -, quanto aos processos: estruturas espaciais; diferenças regionais; dinâmicas locais e espaciais. As estruturas servem como guia para detecção dos modos de disposição dos componentes no espaço. As diferenças regionais destacam subconjuntos. As dinâmicas locais e espaciais introduzem o tempo, pois permitem confrontar distintas temporalidades. O conceito relação-interação conduz à questão fundamental do estudo geográfico: “Por que lá e não em outro lugar?”.

Quanto à combinação de conceitos epistemológicos e metodológicos, Mérenne-Schoumaker assevera que:

A este nível, procuramos combinar as abordagens metodológicas com as epistemológicas privilegiando caminhos múltiplos, que permitissem aos professores fazer as suas escolhas, a fim de evitar a monotonia e dar conta da diversidade de situações de aprendizagem (em função do conteúdo, das turmas, do contexto escolar, da atualidade…). (Mérenne-Schoumaker, 2002, p. 49)

Neste sentido, Castellar et al. (2021) consideram que o estatuto epistemológico da Geografia vem sendo desenvolvido desde o século XIX a partir do trabalho de uma série de pensadores*******, responsáveis pela produção de teorias analíticas da ciência geográfica. Segundo estes pensadores, há elementos comuns que atribuem identidade ao fazer geográfico, com destaque para o espaço geográfico como elemento central, conceito que surge em diferentes núcleos epistêmicos ao longo da história do pensamento geográfico. Este estatuto envolve, portanto, a construção de um sistema que permite ao pensamento analítico se aproximar da realidade empírica. Logo, ao se estudar Geografia somos capazes de perceber o espaço em que vivemos e a sua relação com os outros espaços através de situações geográficas (Castellar et al., 2021).

De modo semelhante, Ascensão et al. (2022) recorreram aos clássicos******** do pensamento geográfico, na busca por identificar o conhecimento substantivo da ciência geográfica, seus elementos epistemológicos, notadamente aqueles que se consolidaram como permanentes nas análises geográficas. Nessa direção, Ascenção et al. (2018, p. 36) se referem “à existência de um núcleo duro desta ciência, composto por conceitos estruturantes e estruturadores, passíveis de identificação em análises geográficas clássicas até contemporâneas”.

Justificando a preocupação com esta questão, Ascenção e Valadão (2017b, p. 181) afirmam não haver construção do conhecimento, seja essa acadêmica ou escolar, “desprovida de sólido alicerce de conceitos que se articulam sob mediação de processos cognitivos”, e continuam apontando que toda ciência mobiliza um campo de conhecimento que “é nucleado segundo a organização que contempla conceitos estruturadores e estruturantes”. Os autores identificaram como conhecimentos substantivos o espaço, o tempo e a escala, e como conhecimentos sintáticos da matéria os movimentos cognitivos localizar, descrever e analisar.

Em conformidade com essas ideias, e diante de outras pesquisas (Carli e Moraes, 2018), fica evidente o fato de grande parte dos pesquisadores do campo da Geografia Escolar se preocupar com os conceitos geográficos e com a finalidade de se garantir a aprendizagem com base científica (Botelho et al., 2023). Segundo Cachinho (2000), é ao responder questões de cunho geográfico que se faz necessária a utilização de um conjunto de conceitos fundamentais, e a partir da associação e correlação de tais conceitos é possível conferir cientificidade à Geografia, apesar de que a identificação desses conceitos, assim como de seu grau de relevância, estão longe de ser consensuais.

IV. O desenvolvimento do raciocínio geográfico

No que se refere aos procedimentos práticos para a operacionalização do raciocínio geográfico, Mérenne-Schoumaker (2012) afirma que estes se articulam em torno de três fases principais: (i) observação de fatos e questionamentos; (ii) análise do problema; (iii) construção de uma explicação. O caminho proposto é, portanto, em primeiro lugar baseado em uma abordagem indutiva, pois parte da observação dos fatos. Mas este caminho pode, também, recorrer a fases dedutivas, principalmente ao se desenvolver hipóteses (por exemplo, mencionar os fatores explicativos gerais) ou construir uma explicação (usando um modelo de organização).

Sendo assim, para facilitar esse processo, muitas vezes se torna útil proceder seguindo uma abordagem científica que mobiliza, em particular, as seguintes estratégias:

fazer hipóteses explicativas (ou seja, explicações possíveis) desde o início do processo, após a formulação do problema a ser estudado;

testar os primeiros resultados obtidos pelo estudo de outros casos, pois nunca se pode concluir a partir de um caso singular;

confrontar os primeiros resultados com as perguntas formuladas a partir do começo: obteve-se uma resposta satisfatória? E enfrentar a explicação para as observações originais: corresponde com o que foi observado?;

recorrer ao conhecimento e às ferramentas da disciplina no intuito de se construir as hipóteses iniciais, buscar informações e analisar os dados coletados. (Mérenne-Schoumaker, 2012, p. 115).

Contudo, em tais etapas do raciocínio geográfico torna-se essencial:

identificar e demarcar claramente a questão a ser abordada;

dispor de bons documentos, tanto para gerar questões e dúvidas, quanto para formular as hipóteses explicativas e para a fase de análise;

limitar o número de premissas/hipóteses;

implementar conhecimento (conceitos, modelos, etc.), ferramentas (mapas, diagramas, etc.) e habilidades (busca de informações, analisar os dados...) do nível dos alunos;

limitar a explicação a processos compreensíveis pelos alunos e preferir adiar certas questões para um estágio mais avançado da formação do que simplificar;

permitir que uma solução razoável seja obtida após algumas horas de aula (Mérenne-Schoumaker, 2012, p. 115).

Para a professora Mérenne-Schoumaker (1986a), o raciocínio geográfico, ao incorporar o método científico, não negligencia as percepções e experiências. A finalidade desse raciocínio é “saber pensar o espaço”, ou mesmo, “melhor compreender para melhor agir” (Mérenne-Schoumaker, 1998, p. 105). Em linha de raciocínio semelhante, Castellar e Paula (2020, p. 298) também apontam que, para desenvolver conteúdos, há a necessidade de estratégias, procedimentos e práticas pedagógicas que garantam o seu sentido e significado. Entendem que “as práticas podem, para além das aulas discursivas, assumir um ensino que seja investigativo a partir de processos e métodos que possibilitem as aplicações conceituais para explicar a realidade” (Castellar & Paula, 2020, p. 307).

Segundo Castellar et al. (2021), para tal tarefa é necessário apresentar uma determinada situação geográfica, na qual o aluno, ao localizá-la, percebe a magnitude e extensão do evento, possibilitando fazer conexões ancoradas nos princípios geográficos. Este processo torna possível observar, descrever, analisar, comparar, distinguir e avaliar o fenômeno sob o ponto de vista geográfico (Castellar & Juliasz, 2017). Ao se apropriarem do conteúdo de forma significativa e lógica, os alunos começam a integrar a situação geográfica com seus próprios contextos, podendo organizar e agir de forma consciente mediante desenvolvimento de capacidades críticas, racionais e autônomas (Castellar et al., 2021).

No artigo O papel do pensamento espacial na Construção do Raciocínio Geográfico, publicado em 2020, Castellar e Paula afirmam que a análise da realidade a partir de informações espaciais contidas nas representações, relacionando-as com sistemas de localização, é o mote para o desenvolvimento do raciocínio geográfico e, desta forma, apresentam uma possibilidade de mobilização dessa forma de pensar. Assim como Ascenção e Valadão (2017a), os autores defendem que o pensamento espacial é peça chave na construção do raciocínio geográfico.

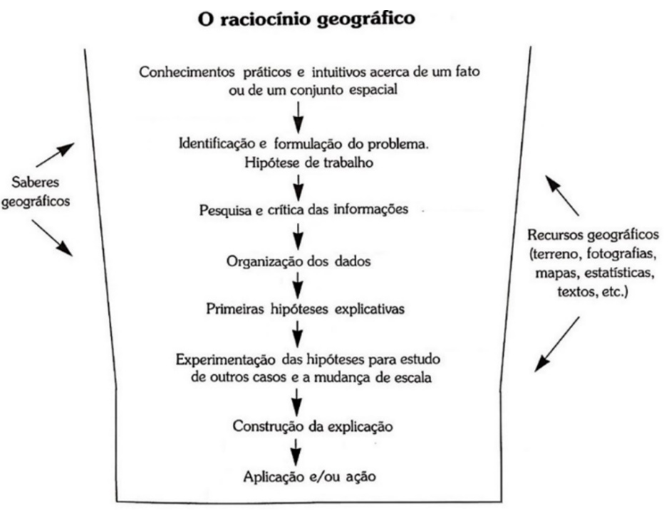

Ancorados nas ideias de pesquisadores da área da psicologia cognitiva, Castellar e Paula (2020) defendem que o pensamento espacial é um processo mental, uma cognição espacial e, portanto, não se trata somente de uma habilidade. Desta maneira, afirmam que o pensamento espacial como conteúdo procedimental favorece o desenvolvimento do raciocínio geográfico, de tal modo que seus campos de conhecimento se constituem em processos cognitivos, conceitos de relações espaciais e representações do espaço. A partir da articulação desses campos é possível responder à questão ‘Onde?’. Nessa dimensão, a conexão entre os campos de conhecimento espacial, somados ao estatuto epistemológico da Geografia, é o que reúne a complexidade de relações que entendemos como raciocínio geográfico (Castellar & Paula, 2020, p. 299).

A partir desta premissa, Castellar & Paula (2020) consideram que os campos do pensamento espacial associados às categorias e princípios geográficos e à situação geográfica perfazem os cinco campos de conhecimento que permitem o desenvolvimento do raciocínio geográfico (fig. 2).

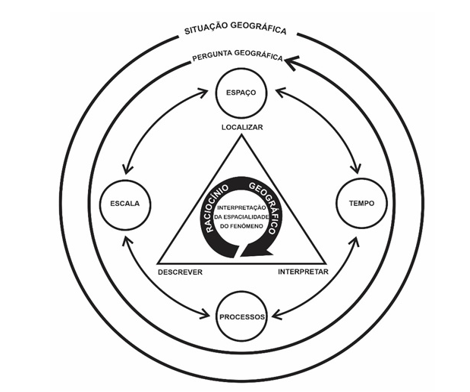

Sob o ponto de vista de Ascenção et al. (2018), o raciocínio geográfico se constrói mediante adoção do tripé metodológico localizar - descrever - interpretar, sempre em interação e diálogo com os conceitos fundantes em rede (espaço, tempo, escala, processos), com o objetivo de interpretar a espacialidade do fenômeno de interesse do investigador (fig. 3). Segundo os autores, metodologicamente é necessário que seja formulada uma questão norteadora de cunho geográfico, a qual contenha os elementos que desencadeiem a análise de uma determinada situação geográfica. Essa coleção de procedimentos e movimentos cognitivos está ao serviço da interpretação da espacialidade do fenômeno de interesse do investigador.

Consequentemente, perguntas como: Por que as coisas estão onde estão? Por que um determinado fenômeno acontece aqui e não ali? Por que dois espaços com características similares reagem ao mesmo fenômeno de modo distinto? Por que espaços com características similares reagem ao mesmo fenômeno de modo semelhante? (Ascenção et al., 2018), são questões que orientam o refletir geograficamente, pois, são “perguntas feitas ao espaço e cuja resposta exige a interrelação entre o que o compõe, ou seja, objetos e ações” (Ascenção et al., 2022). Além disso, tais perguntas nos remetem à lógica da relação entre o espaço e o fenômeno, “sendo o espaço, ao mesmo tempo, um produto e um condicionador das relações sociais” (Souza, 2016, p. 235). Para responder a questões deste tipo reside o conteúdo geográfico que será trabalhado, “mediante a busca por analogias, conexões e compreensões a respeito das distribuições, dentre outros princípios didáticos do raciocínio geográfico” (Ascenção et al., 2022). O desenvolvimento do raciocínio geográfico proposto por Ascenção e Valadão (2017a, 2017b, 2016, 2014, 2011) e Ascenção et al. (2018, 2022) constitui, então, um modo de operação intelectual a partir do qual é possível realizar interpretações espaciais.

Ascenção et al. (2018, p. 37) entendem que a interpretação da espacialidade se dá “através da articulação entre conceitos fundantes e o tripé metodológico”. Nesta lógica, Cruz e Ascenção (2021, p. 3) compreendem que “tal operacionalização conferiria identidade e distinção à ciência geográfica junto às demais áreas que compõem as chamadas ciências sociais aplicadas”.

Fig. 3 Rede conceitual alimentadora da análise geográfica com vista à interpretação da espacialidade do fenômeno. Fonte: Ascenção & Valadão (2017a) e Silva (2021)

V. A situação geográfica e a pergunta geográfica

Todas as propostas, em alguma medida, convergem para a ideia de uma determinada situação, de cunho geográfico, que permita a elaboração de perguntas e nos leve ao entendimento da realidade posta. Apesar de Mérenne-Schoumaker (1986a, 2002, 2012) não trazer o termo situação geográfica, a autora utiliza-se do termo situação-problema, e é categórica ao afirmar que para mobilizar o problema em questão é preciso iniciá-lo com uma pergunta fundada em uma problematização.

Ascenção e Valadão (2017a) propõem que um estudo deve conter uma organização espacial empírica em que o objetivo não deve ser tratar de um componente espacial isoladamente, como já referido. Para os autores, deve-se favorecer aos alunos “um entendimento de uma dada situação real; um recorte do cotidiano, próximo ou não do aluno, mas com existência efetiva” (p. 190).

Nesta mesma direção, Castellar e Paula (2020) concordam com Ascenção e Valadão (2017a) ao atribuírem importância ao papel da situação geográfica e da pergunta norteadora no sentido de sistematizar a problemática espacial em estudo. É preciso então compreender que uma situação “é sempre real e singular - pode ser percebida, a um só tempo, como uma construção histórica, concreta, e como uma construção metodológica, lógica e coerente” (Silveira, 1999, p. 23). Aqui, a proposta é buscar sentido na tarefa de compreender a realidade, pois ela por si só não seria suficiente (Silveira, 1999). Metodologicamente, a ideia de situação geográfica proposta por Silveira (1999, p. 27) tornar-se

um instrumento metodológico, fértil para abrigar, num esquema lógico e coerente, os conteúdos do espaço geográfico a cada momento, atualizando assim os conceitos. E, por isso, ela exige um esforço de seleção e hierarquização das variáveis numa estrutura significativa do real em cada período histórico. (Silveira, 1999, p. 27)

A partir do contexto da situação geográfica, Silva (2021, p. 36) considera que “a pergunta dirigida a uma determinada situação é essencial para que se instaure uma análise de fato geográfica e o caminho percorrido para responder tal questão possibilitará o desenvolvimento do raciocínio geográfico”. E completa seu raciocínio em concordância com Ascenção e Valadão (2014, 2016, 2017a, 2017b) ao afirmar que: “(...) o sujeito mobiliza um raciocínio geográfico quando interpreta uma dada situação geográfica por meio da articulação entre os conceitos estruturadores e estruturantes da Geografia e seu tripé metodológico” (Silva, 2021, p. 51). É então a partir da mobilização desses conceitos, em determinada situação, que se evidencia a original e genuína natureza do raciocínio geográfico (Cachinho, 2000).

Castellar e Paula (2020), fundamentados por Santos (2014) e Zabala (1998), entendem por situação geográfica um tipo de conteúdo factual, um conjunto sistêmico de eventos, que decorre de movimentos contínuos, ou até mesmo de rupturas, o que favorece a “identificação da qualidade dos fatos, fenômenos e processos”, e afirmam que “A situação geográfica traz o tema e o problema” (p. 307). Ancorados em Silveira (1999) e Santos (2014), complementam que consideram “a situação geográfica como um ponto de partida, uma dimensão epistêmica, com método e metodologia para compreensão de fenômenos e processos geográficos no contexto das sociedades”, e ainda, “é o entrecruzamento harmônico - e conflituoso - do tempo e do espaço, a realização concreta da totalidade no lugar, a conversa entre a condição e a conexão” Castellar & Paula (p. 310).

Epistemologicamente, é demasiadamente importante compreender o que aponta Christofoletti (1976) quanto ao método regional, ao afirmar que, sob o ponto de vista da análise geográfica, tal método considerava que cada categoria de fenômeno era objeto de estudo de uma determinada ciência com o objetivo de produzir análises sobre temas particulares, como por exemplo, a geomorfologia, a climatologia, a demografia, economia, etc. O papel da Geografia, portanto, era reunir e coordenar as informações, sendo considerada a ciência síntese, e, assim sendo, uma ciência que permitia uma visão global. No entanto, na prática, o que percebemos e compreendemos a partir desse método é a própria fragmentação dos temas ao se estudar Geografia.

Talvez sob o signo do determinismo ambiental, o possibilismo e o método regional, classificados por Costa e Rocha (2010) como os três principais paradigmas da Geografia tradicional, foi possível construir uma Geografia compartimentada, onde se estuda, como já mencionamos algumas vezes, o componente espacial isoladamente, a exemplo do relevo, depois, o clima, posteriormente a vegetação, e assim sucessivamente; tema a tema. Daí surge a importância de percebermos a função da situação e da pergunta geográfica na mobilização do raciocínio geográfico no esforço de se evitar a compartimentação do conteúdo.

VI. Considerações finais

Nosso intuito, neste artigo, foi apresentar propostas de desenvolvimento do raciocínio geográfico que possam auxiliar nas reflexões didático-pedagógicas no campo da Geografia escolar. Nossa motivação surgiu devido à importância que a ação de raciocinar geograficamente ganhou no cenário brasileiro nas últimas décadas e, principalmente, após a homologação do currículo nacional em 2017. Para tanto, foi feita uma pesquisa prévia para a identificação de propostas dessa natureza nos contextos internacional e nacional. Apesar da identificação de autores que tratam do raciocínio geográfico em ambos os contextos, encontramos somente três propostas que se preocupam com o seu desenvolvimento em sala de aula, resultado de pesquisas conduzidas por Mérenne-Schoumaker, Castellar e ainda Ascenção e Valadão. A análise cruzada destas propostas possibilitou discutir possíveis aproximações e distanciamentos entre elas, além de subsidiar reflexões destinadas à mais significativa compreensão do que se vem a constituir a ação de raciocinar geograficamente.

Destaca-se um conjunto de convergências entre as propostas analisadas, mesmo que nelas sejam empregadas terminologias e abordagens distintas, o qual contempla caminhos para se chegar ao desenvolvimento de um raciocínio efetivamente geográfico. Em relação aos conceitos que fundamentam este raciocínio, as propostas têm em comum a clareza quanto à importância do emprego de conceitos específicos, sendo o seu uso deles conduzido de modo articulado, em rede, não como uma escolha, mas uma obrigatoriedade. Verifica-se que os conceitos espaço, tempo e escala são evocados nas propostas aqui analisadas.

Outro ponto que se destaca na análise das propostas é a identificação de uma determinada situação (geográfica ou problema) e das questões que se colocam ao serviço de seu entendimento. Nesta perspectiva, a situação geográfica se torna uma estratégia didática para o desenvolvimento do raciocínio geográfico, e, juntamente com a pergunta geográfica norteadora, constituem ponto de partida para o desenvolvimento de tal raciocínio.

Compreendemos que é inerente às propostas, como questão de fundo, a preocupação e busca por uma cientificidade no ensino de Geografia, sendo o raciocinar geograficamente uma forma de contribuir para o intelecto dos alunos, segundo pesquisadores tanto brasileiros quanto europeus.

Particularmente, acreditamos que o cerne do raciocínio geográfico reside na argumentação sistemática, de modo a decompor os elementos e compreender as relações, buscando os vínculos lógicos com outros elementos que se articulam com a realidade em questão. Todo este exercício, voltado que está para a compreensão das espacialidades, inclui articulações entre os componentes espaciais que as representam e, ao mesmo tempo, favorece o reconhecimento de práticas sociais. Trata-se, portanto, de uma forma organizada de pensar, de um raciocínio articulado por conceitos geográficos.

Epistemologicamente, o desenvolvimento do raciocínio geográfico fomenta um ensino de Geografia pautado na cientificidade, uma vez que é necessário o emprego de conceitos específicos desta ciência articulados em rede. Tais conceitos são, consequentemente, substantivos naquelas análises geográficas comprometidas com o desenvolvimento do raciocínio geográfico, e, consequentemente, com um ensino-aprendizagem bem-sucedido. Ao adjetivar tal raciocínio como geográfico defendemos que os conceitos espaço, tempo e escala, sob o ponto de vista geográfico, são não só imprescindíveis como também permanentes. Acreditamos que o cerne de uma virada pedagógica na Geografia reside na compreensão da perenidade dessa rede conceitual, da compreensão de seus significados e propósitos em prol da alfabetização geográfica e científica, de modo a refutar uma Geografia meramente descritiva e fragmentada.

Metodologicamente, comungamos com a ideia apresentada, junto às propostas analisadas, de que a situação geográfica e a pergunta geográfica são estratégias didáticas e metodológicas. Elas possibilitam a identificação de um tema e de um problema geográfico, portanto, permitem o recorte espacial e apresentam o problema a ser analisado.

Estamos cientes que é o pensamento científico o capaz de nos guiar metodologicamente na análise crítica de fatos e fenômenos, na busca por responder o como e o porquê das coisas. Assim sendo, é necessário pensar de modo mais amplo nas contingências da educação e romper com métodos anacrônicos de transmissão de conteúdos no processo de ensino. No caso específico da Geografia escolar, acreditamos que o desenvolvimento do raciocínio geográfico promove o pensamento científico, portanto, propomos que o mesmo deva ser treinado e desenvolvido pelos professores em favor de uma cultura científica.