Introdução

Palavra sensível, escusada, polémica, tanto pelo seu sentido pejorativo quanto pela sua estreiteza, dado que evoca um conjunto limitado de manifestações de violência política. Palavra comum, apesar de tudo, e com lugar de destaque na memória coletiva, bastando pensar em determinadas datas e nos lugares que elas evocam: 11 de setembro de 2001, Nova Iorque… 11 de março de 2004, Madrid… 7 de julho de 2005, Londres… 22 de julho de 2011, Oslo e ilha de Utøya… Datas e lugares que demonstram, afinal, um entendimento muito parcial da questão, que prioriza os eventos mais espetaculares e sangrentos, desligando-os das tensões precedentes ou consequentes e deixando igualmente de parte, de modo sistemático, outras agressões provocadas por desequilíbrios de poder como a discriminação racial, a pobreza extrema ou os danos causados ao ambiente (Blakeley et al., 2019, p. 8). O que é então o “terrorismo”? Enquanto os estudiosos do assunto confessam a sua dificuldade em oferecer uma definição minimamente operativa (Zulaika, 2009, pp. 20-24), os governantes e os media continuam a falar de terrorismo como uma coisa autoevidente e a apresentá-lo como um flagelo que urge combater. Daí a importância de reiterar o impasse acerca da definição do conceito num ensaio que toma por objeto a atividade de uma força policial contraterrorismo e os debates em torno da segurança interna, comunitária e internacional potenciados pelos eventos acima referidos. Reiterar o impasse não como quem pretende ultrapassá-lo, sublinhe-se, mas antes contribuir mesuradamente para acentuá-lo, mostrando o “terrorismo” e o “contraterrorismo” como um jogo de símbolos onde o que parece, muitas vezes, não é.

As mesmas reservas se aplicam ao conceito de “radicalização”, que, ao longo das últimas duas décadas, tem servido de mote à criação de uma série de instituições, redes de colaboração, e programas de deteção e prevenção quer a nível nacional, quer no âmbito de organizações internacionais como as Nações Unidas, a NATO ou a União Europeia (Sedgwick, 2010). Inicialmente associado à última geração de guerreiros mujahidin, o significado deste conceito foi, entretanto, engordando até albergar diversas convicções religiosas e ideológicas que aprovavam o recurso à violência como meio, incluindo as convicções cristãs e supremacistas europeias na base dos atentados de 2011 na Noruega.

A partir do ano de 2014, a emergência de um autoproclamado Estado Islâmico na instável região sírio-iraquiana chamou a si milhares de combatentes estrangeiros provenientes de todos os continentes e desencadeou uma nova onda de atentados em várias cidades europeias. Inserem-se neste âmbito os tiroteios parisienses na sede da revista satírica Charlie Hebdo em janeiro de 2015 e no teatro Bataclan, em novembro do mesmo ano, assim como os ataques bombistas suicidas em Bruxelas no ano seguinte, ou os atropelamentos em massa na Promenade des Anglais, em Nice (2016) e na Ponte de Londres (2017). Em qualquer dos casos, a ideia de radicalização esteve no centro da discussão, sendo invocada por responsáveis políticos e agentes de segurança para classificar, compreender e prevenir tamanhas irrupções de violência no meio de cenários urbanos relativamente tranquilos.

Ora, a que nos referimos quando falamos de radicalização? O website da Direção Geral das Migrações e dos Assuntos Internos da Comissão Europeia informa que a “radicalização é um processo complexo e faseado no qual um indivíduo ou um grupo adota uma ideologia ou crença radical que aceita, usa ou tolera a violência, incluindo atos terroristas, para alcançar um fim político ou ideológico específico”.1 Definição tautológica? Sem dúvida. Definição controversa? Absolutamente, dada a tenuidade e inconstância da linha que separa uma opinião “extremista” ou “radical” de uma opinião “moderada” ou “legítima”, como aliás costuma suceder com qualquer posição política arreigada (Vergani et al., 2020, p. 855). Definição expressiva e consequente? Também, na medida em que é encarada com atenção por parte de muitas instituições internacionais, Estados e governos, independentemente da maior ou menor relevância das estatísticas nacionais do terrorismo (Seixas, 2021) - e Portugal destaca-se, como se verá, pela sua irrelevância.

A literatura sobre radicalização pode ser dividida em dois grandes conjuntos. De um lado, aqueles trabalhos que, acolhendo o conceito, tratando-o com respeito e gravidade, se dedicam a sobrepesar os múltiplos fatores da radicalização e a delinear medidas concretas para combatê-la (Conway, 2017; Jensen et al., 2020; Vergani et al., 2020). Neste quadro, os posicionamentos radicais foram inicialmente pensados a partir de tipos ou perfis psicológicos definidos em função de certas carências - como a procura de vingança, de estatuto, de identidade ou apenas de emoção (Venhaus, 2010) -, passando gradualmente a ser vistos como um “processo” ou “caminho” (Horgan, 2008; McCauley e Moskalenko, 2008; Jensen et al., 2020), ou ainda como um “puzzle” (Hafez e Mullins, 2015). É que as supostas causas desses posicionamentos variam de autor para autor, podendo incluir elementos biográficos decorrentes de traumas, frustrações ou privações pessoais; elementos estruturais de cariz socioeconómico como a invisibilidade cultural, a segregação residencial de minorias, o desemprego crónico ou a precariedade laboral; elementos organizacionais ligados, por exemplo, ao funcionamento das prisões; elementos sociotécnicos ligados às capacidades da internet superficial ou profunda; e elementos de natureza mais contextual relacionados com a eficácia de determinados grupos religiosos e políticos, tanto em termos de propaganda como de recrutamento e concretização de atentados (estes aspetos são aprofundados por Conway, 2017; Freestone, 2017; Hafez e Mullins, 2015; Jones, 2014; Khosrokhavar, 2013; Vergani et al., 2020, entre outros autores). Saliente-se, igualmente, a atenção prestada às mobilizações inspiradas pelo fundamentalismo islâmico, que se destacam pela sua vertente doméstica (muitos dos indivíduos ditos radicalizados são de nacionalidade europeia e residem em países europeus), pela sua rapidez (embora os dados sejam díspares, há registos de evoluções que duraram um ano ou dois, outras apenas alguns meses) e ainda pela sua dimensão virtual, ligada às facilidades de comunicação da Web 2.0, circunstância que tem proporcionado algumas adesões a ideários extremistas sem nenhuma interação presencial com indivíduos extremistas (Binder e Kenyon, 2022; Klausen, 2015; Mølmen e Ravndal, 2021; Precht, 2007, p. 33).

Num plano distinto situam-se os contributos que se propõem repensar o paradigma securitário subjacente ao conceito de radicalização (Ali, 2018; Amoore, 2014; Baker-Beall, 2016; De Goede, 2011; De Goede e Simon, 2013; Salerno, 2017). Assim, a cientista política Marieke De Goede (2011) situa as práticas contraterrorismo contemporâneas no contexto de uma cultura securitária de cariz antecipatório que se encontra em ascensão e não depende do número de ilícitos para se implementar. Embora seja possível remeter esta cultura para formas de disciplina (Foucault, 1975) e vigilância (Lyon, 2018) típicas da modernidade (Giddens, 1990), é inegável que as recentes preocupações em redor do terrorismo provocaram uma intensificação da colegialidade para fins de decisão, bem como um aumento da procura de financiamentos específicos sob a forma de projetos e uma extensão das redes colaborativas e de trocas de informação (Ali, 2018; Feldman, 2019; Lyon, 2018, p. 34; Salerno, 2017, p. 103). Torna-se por isso legítimo falar da disseminação de uma postura de alerta permanente abarcando todas as dimensões da vida quotidiana e atravessando toda a hierarquia política, das mais elevadas esferas do Estado ao cidadão mais anónimo (De Goede e Simon, 2013).

Embora contendo afinidades com este segundo conjunto de estudos sobre policiamento e terrorismo, a contribuição que aqui se ensaia procura ir além das abordagens centradas no funcionamento de determinados algoritmos de segurança (Amoore, 2014) ou no conteúdo dos discursos e documentos oficiais (Baker-Beall, 2016; Seixas, 2021), focando-se, ao invés, nas minudências da atividade de investigação criminal, enquanto ponto de encontro de lógicas político-institucionais com representações e ansiedades de maior alcance social. Estando próxima dos agentes policiais que combatem as ameaças terroristas, é natural que a análise se mostre igualmente recetiva a um leitmotiv da literatura de índole solucionista que compõe o primeiro conjunto de textos: a tensão entre a radicalização e o domínio da pessoalidade, entendida esta última como um modelo de cidadania adequado às sociedades modernas (Martin, 2018, pp. 135-139; Feldman, 2019, pp. 74-82). Mais precisamente, o conceito de radicalização encerra em si uma outra ideia acerca do que significa ser “eu” (Humphrey, 2008, p. 359), que desafia os padrões estabelecidos e, por isso mesmo, merece ser objeto de atenção policial. Esta nova conceção do eu distingue-se não pelo seu carácter mutável (dado que todas as pessoas mudam), mas pela rapidez dessa mutação, a que se junta um exercício do livre-arbítrio que extravasa os limites moral e politicamente aceites por incluir a possibilidade de práticas destrutivas como o planeamento e a execução de atentados.

Ao longo do presente artigo, recorrer-se-á à expressão “determinação subjetiva” para designar, precisamente, estas evoluções pessoais politicamente sensíveis, evitando assim o fardo ideológico do conceito de radicalização. O termo determinação tem raízes hegelianas, sendo empregue na Fenomenologia do Espírito (Hegel, [1807] 2001) para designar a entrada em cena, no percurso evolutivo da consciência, de um novo tipo de experiência cognitiva - ou, se se preferir, de um novo tipo de sujeito cognoscente - por via da superação e abandono de um tipo anterior (Heidemann, 2008, p. 18, nota 32; Moyar, 2008, pp. 155-156; Solomon, 1983, pp. 230-231). Assim, e recuperando um exemplo caro às correntes marxistas dos anos 1950 e 1960, a autoafirmação por via do domínio dos outros, correspondente à condição do senhor, traria consigo dependências e impasses que só poderiam ser resolvidos mediante uma reapreciação das potencialidades da condição de servo (Kojève, [1947] 2014); da mesma forma, as insuficiências de uma disposição contemplativa prestar-se-iam a ser momentaneamente suplantadas pela adoção de uma disposição hedonista (Solomon, 1983, pp. 474-475). Num sentido mais aberto, determinação refere-se a qualquer coisa que exista individualmente e se distinga de todas as outras (Chiereghin, 2009, p. 62; Rosen, 2014, p. 22) - como uma pessoa singular, portadora de interesses, experiências e escolhas próprias (Baumann, 2018, p. 64). É precisamente este o sentido da expressão determinação subjetiva, a qual, sem perder de vista o carácter relacional e agonístico dos indivíduos ditos radicalizados, abre perspetivas sobre a construção de sujeitos que vão além das visões disciplinares (Foucault, 1975) ou governamentais (Foucault, [1978] 2001 e [1982] 1988).

Ora, o policiamento das determinações subjetivas sobressai como um trabalho de natureza semiótica, ou seja, como um trabalho marcado por interpretações e inferências falíveis, tecidas em torno das marcas da pessoalidade e do exercício da cidadania. Neste contexto, assume especial importância uma prática que será apelidada de “personificação”, e que se refere à emissão, por parte de sujeitos que admitem ser objeto de vigilância policial, de sinais relativos à sua pessoa suscetíveis de confundir os dispositivos policiais e a lógica do poder disciplinar. A noção de “personificação” é retirada de Hobbes, que usava a palavra personation para designar o processo através do qual uma pessoa se podia fazer representar por outra devidamente mandatada para agir em prol da primeira (Leviatã, capítulo xvi). Daqui decorre a famosa distinção hobbesiana entre ator e autor, segundo a qual o ator seria alguém que age ou atua em nome de um autor - i. e. que personifica um autor. Aliada a uma outra distinção, traçada por Goffman (1959, pp. 252-253), entre o “eu atuante” e o “eu personagem”, esta ideia permite pensar que um mesmo indivíduo possa ser, simultaneamente, autor e ator e, inclusivamente, que esse indivíduo (enquanto ator ou personagem) personifique uma falsa imagem de si próprio (enquanto autor ou eu atuante). Uma pessoa deixa assim de ser apenas algo ou alguém que aparece diante dos outros, e cujos sinais têm de ser interpretados, para se revelar uma agência dinâmica que se desdobra nas funções de autoria e autorização/personificação - o que, no caso das determinações subjetivas extremas, torna todo o procedimento semiótico mais reflexivo e incerto, como se procurará demonstrar.

O principal suporte empírico deste ensaio consiste num conjunto de entrevistas formais (seis) e informais (três) a inspetores de uma unidade policial contraterrorismo, realizadas durante uma série de visitas a essa mesma unidade, que também envolveram observação participante e o estabelecimento de relações de colaboração com alguns interlocutores para fins de follow-up. Estes dados foram recolhidos de forma intermitente entre maio de 2017 e abril de 2019. É material escasso, estando igualmente permeado por preocupações de sigilo, o que torna o seu conteúdo abstrato e lacunar. Mas esta parece ser uma condição partilhada com outras abordagens socio-antropológicas da investigação criminal (Feldman, 2019, p. 32) e do contraterrorismo (Maguire, 2014), pese embora o confortável lastro etnográfico das pesquisas sobre o policiamento fardado (Durão, 2008; Garriott, 2011; Herbert, 1996; Manning, 1978; van Maanen, 1978). No sentido de complementar a informação recolhida, foram ainda realizadas entrevistas com um jornalista que investigou o terrorismo jihadista e com os responsáveis de um projeto dedicado à prevenção da radicalização em Portugal, a par de uma recolha e análise de documentação relevante.

O ensaio está dividido em seis secções: após esta introdução, uma segunda secção apreciará a dimensão semiótica do conceito de radicalização, chamando a atenção para alguns dos impasses que essa dimensão coloca ao policiamento contraterrorismo. A secção seguinte descreve o contexto português, oferecendo um retrato crítico da atividade terrorista com base nas estatísticas disponíveis. A quarta secção debruça-se sobre exemplos concretos de policiamento preventivo marcados pela triagem de indícios e a desmontagem de falsos alarmes. A quinta secção aprecia uma outra vertente do policiamento de sujeitos em vias de radicalização. Nestes casos, a atuação desdobra-se entre processos de disrupção, que visam inverter o devir radical, desconstruindo o suspeito e refazendo o cidadão, e processos de vigilância prolongada, com o intuito de recolher informações sobre o funcionamento do terrorismo internacional sem a mínima preocupação de moldar cidadãos (podendo mesmo contribuir indiretamente para aperfeiçoar a autorreflexividade e a disposição personificadora das pessoas vigiadas). A secção final revê o argumento e situa-o no âmbito das teorias do poder disciplinar e da cultura securitária antiterrorismo.

Determinações subjetivas e semiose, ou os imbróglios do contraterrorismo

Policiar determinações subjetivas é um trabalho eminentemente colaborativo, implicando redes formadas por unidades de diferentes países e, igualmente, organizações não governamentais, polícias de proximidade, escolas e demais instituições que intervêm a nível local, líderes comunitários e até cidadãos anónimos. E é também, em boa medida, um trabalho de natureza semiótica (Morris, [1938]; Eco, 1994 [1981]). São sobejamente conhecidas as características definidoras de um trabalho deste tipo: segundo Charles Morris ([1938] 1944, pp. 3-4), está-se perante um processo de semiose quando algo (um artefacto) é interpretado por alguém (um intérprete) como manifestação ou vestígio de contacto de outra coisa que permanece meio escondida (a intenção ou mentalização de um agente, ou a ideia que este agente tem acerca do tipo de pessoa que é). Assim, o sorriso de uma criança pode indicar boa disposição, tal como as janelas iluminadas de uma casa sugerem a presença de gente no seu interior. Quando os processos semióticos assentam em “sinais fortes” ou “necessários” - os célebres tekmérion de Aristóteles -, os argumentos tendem a ser irrefutáveis, partindo do universal para o particular e assumindo um carácter dedutivo: de alguém com febre conclui-se que está doente, tal como de alguém que deu à luz se espera que esteja lactante (Retórica, 1357b). Sucede que toda a interpretação depende de um contexto e nenhum sinal é suficientemente seguro a ponto de eliminar, de uma vez por todas, a tensão entre certeza e dúvida (o aumento brusco da temperatura corporal também pode ser devido à ingestão de certas drogas). O que frustra qualquer tentativa de distinção rigorosa entre a dedução e a indução, a qual liga o particular a outro particular através do geral e fornece uma conclusão não propriamente irrefutável, mas ainda assim convincente; ou entre a indução e aquela terceira operação cognitiva envolvendo inferências mais livres, que Peirce (1998 [1894]) apelidou de abdução (Barthes, 1970, pp. 204-205), operação essa que remete para uma inferência causal menos consistente ou medianamente provável e que requer aprofundamento. Como nos casos em que uma tabuleta mal colocada indica o caminho errado, ou em que a presença de fumo não decorre da presença de fogo…

Motivada por um estado de alerta permanente e focada em signos ou indícios ambíguos - polissémicos, e que remetem para um conjunto de causas meramente hipotéticas -, a vigilância exercida e promovida pelos agentes contraterrorismo apresenta contornos eminentemente abdutivos, combinando elementos racionais e emocionais. Veja-se, a título de ilustração, o projecto coppra - Community Policing and the Prevention of Radicalisation, uma de várias iniciativas destinadas a preparar os profissionais das “linhas da frente” e os cidadãos em geral para a deteção e denúncia de determinações subjetivas radicais ou extremistas. Coordenado pela Polícia Federal Belga, o coppra tem realizado ações de formação de agentes policiais em diversos países da Europa, incluindo Portugal, sustentadas por um guia de bolso ao qual vale a pena conceder alguma atenção.

Este guia de bolso concebe a radicalização com base num modelo em pirâmide proposto pelo psicólogo iraniano Fathali Moghaddam (2005) e designado de Staircase to Terrorism. Parte de uma base geral e não perigosa (colorida a verde), representando as pessoas infelizes na sociedade, que ascende por um percurso que implica uma sucessão de etapas cada vez mais preocupantes - procura de justiça, sentimento de frustração, associação a um grupo radical, reforço da radicalização - culminando num topo de cor vermelha ocupado pelo terrorismo. Não sendo o único modelo evolutivo ligado ao fenómeno da radicalização (De Goede e Simon, 2013, pp. 323-324; Bouzar et al., 2018, pp. 1114 e 204-208), a pirâmide de Moghaddam foi particularmente criticada tanto pela sua forte persuasão psicológica, que retira pertinência à dimensão político-moral das determinações subjetivas, como pela sua persuasão quantitativa, desdobrando-se em combinações de contingência e fatalismo que tornam o terrorismo cada vez mais provável a cada novo degrau, encarando-o como um desenlace quase inevitável assim que as posições radicais são reforçadas (De Goede e Simon, 2013, pp. 321-322; Amoore, 2014). Em todo o caso, o guia de bolso do projeto coppra mantém-se como um documento de referência que instrui quanto a alguns sinais de radicalização - como a alteração de nome ou o recurso a pseudónimos; a mudança na maneira de vestir (por vezes com preferência por uma marca de roupa ou uma cor específicas); a mudança de aparência física; ou o uso de crachás e logótipos e de tatuagens escondidas. Entrando pelo campo da simbologia, o mesmo guia fornece indicações genéricas sobre as cores e sobre o significado de alguns emblemas (a estrela de cinco pontas, que se refere aos cinco dedos da mão do trabalhador, a foice e o martelo como sinal da união entre camponeses e operários na luta contra o capitalismo, a cruz de ferro como representação de adoração militar…).

O guia é igualmente explícito na definição dos campos políticos inimigos, em particular das ideologias que devem ser vigiadas ou combatidas: nacionalismos e separatismos, socialismos extremistas que pretendam abolir a sociedade de classes, fascismos e outros posicionamentos autoritários e racistas, fundamentalismos motivados pela religião e, inclusivamente, por propósitos ambientalistas - todos eles apresentados, numa conflação suprema, como “grupos ativistas e terroristas”.

Como seria de prever, a frontalidade e singeleza desta informação tem suscitado numerosas objeções. De Goede e Simon (2013, p. 317) consideram estar em curso uma extensão da vigilância à totalidade da vida social, doméstica e mundana, online e offline, apoiada nas premissas do que reputam ser um novo modelo de segurança antecipatória. Trata-se de uma ideia estimulante e profusa - aliás conciliável com a presumível emergência de paradigmas ditos “pós-disciplinares”, “pós-panóticos” ou “omnióticos” em muitos outros contextos da vida moderna (Jurgenson, 2013; Lyon, 2018) - e que será problematizada no final deste artigo.

No que toca ao policiamento contraterrorismo em sentido mais estrito, a preocupação com as determinações subjetivas afetou de uma maneira curiosa as práticas de investigação criminal. Em primeiro lugar, o conceito de radicalização parece ter abalado o primado das categorizações e estereótipos que influenciam a atribuição da condição de suspeito a indivíduos racializados, uma vez que qualquer pessoa é passível de se radicalizar. Evidentemente, certos grupos identificados com minorias étnicas ou religiosas continuam a ser objeto de uma atenção especial em muitos países europeus, mas isto não basta para produzir segurança, até porque, da parte dos movimentos terroristas, tem-se verificado um cuidado na ocultação dos sinais de radicalização através da montagem de uma fachada comportamental que simula uma adesão à sociedade maioritária (ou seja, através da personificação). Neste contexto, a deteção de pessoas assente em traços racializados ou estereótipos culturais, comum em diversos tipos de policiamento - veja-se os suspeitos de consumo de estupefacientes e de permanência ilegal em território francês policiados pela Brigada Anticrime (Fassin et al., 2013, pp. 150-151), mas também tantos suspeitos de terrorismo (Blakeley et al., 2019) - perde eficácia e, acima de tudo, perde sentido.

Em segundo lugar, o fenómeno da radicalização veio tornar difusa a distinção entre a adoção de uma ideia política e a passagem à prática dessa ideia. Vários Estados europeus - entre os quais Portugal - passaram a criminalizar a apologia do terrorismo na sequência da ascensão do Estado Islâmico e da vaga de foreign fighters que se deslocaram para a Síria e para o Iraque e regressaram, já com experiência de guerra, para organizar atentados nos países de origem. A partir desta altura, a própria expressão de ideias, que devia ser livre, tornou-se objeto de uma vigilância mais apertada. Nas palavras de uma das inspetoras entrevistadas: “o discurso de apelo à violência é proibido. Mas, a fronteira entre esse discurso de incitamento à violência, que é crime, e o discurso radical - em que muitas vezes nós sabemos que não é preciso dizer tudo, está tudo subentendido… - é muito ténue” (Lisboa, 15 de dezembro de 2017). Como tal, o policiamento passa a incluir a desmontagem de manifestações expressivas com conteúdo extremista, esforçando-se por identificar, dentro destas, quais as que podem constituir uma ameaça de violência.

A investigação criminal assume, portanto, uma dimensão fortemente semiótica, sobretudo quando as determinações subjetivas se tornam menos ostensivas e os indivíduos em devir monitorizam cuidadosamente os sinais emitidos. Aquela aparência ou este comportamento deixam de poder ser tomados como indicadores seguros da presença de uma mentalidade extremista. A ligação entre estes sinais e um posicionamento pessoal radical presta-se a ser concebida, ao invés, como uma inferência causal ou abdução - para recuperar os termos de Peirce (1998 [1894]). E nisto consiste boa parte do trabalho policial contraterrorismo em Portugal.

Portugal: a irrisão estatística

Antes de explorar mais em detalhe a vertente semiótica da investigação criminal, impõe-se um ponto de situação relativo ao contexto português. Ao falar-se de terrorismo, as reminiscências menos longínquas remetem para a década de 80, quando a organização clandestina Forças Populares 25 de abril (mais conhecida pelo acrónimo FP-25) reivindicou vários atentados em território nacional, alguns deles tendo provocado vítimas mortais. Por essa altura, noutros países, operavam grupos como a Euskadi Ta Askatasuna (ETA), a Action Directe, as Céllules Communistes Combatantes, as Brigate Rosse ou a Rote Armee Fraktion, contribuindo, cada um à sua maneira, para a cristalização de um imaginário terrorista de extração europeia adaptado às tensões ideológicas da Guerra Fria. Em Portugal, a atividade das FP-25 suscitou a criação da primeira unidade policial vocacionada para o combate ao terrorismo, que entrou em ação no final do ano de 1982 e se mantém em funcionamento até hoje. Nem de propósito, o nome inicial deste departamento evitava a palavra começada por “t”, usando em seu lugar a expressão “banditismo” para retirar valor político ao grupo ideológica e militarmente apetrechado que se propunha combater (Vilela, 2005, p. 274; Ventura e Dias, 2015, pp. 23-24) - detalhe que remete para as dificuldades que rodeiam a construção de uma definição minimamente consensual de terrorismo e que adquire uma pertinência especial no âmbito do presente ensaio, que se propõe descrever o contraterrorismo contemporâneo como um jogo de aparências e de inferências.

Até ao final da década de 80, a recém-criada unidade policial dedicou-se quase exclusivamente a combater as Forças Populares 25 de abril, cuja atividade cessaria em 1991. Dez anos depois, o nervosismo global desencadeado pelos ataques às Torres Gémeas fomentaria importantes alterações legislativas e organizacionais, em consonância com a União Europeia. Assim, na sequência da Decisão-Quadro do Conselho de 13 de junho 2002, foi promulgada a Lei de Combate ao Terrorismo (n.º 52/2003) e criada uma Unidade de Coordenação Antiterrorismo reunindo forças e serviços de segurança portugueses com o propósito de alargar a partilha de informação e a cooperação interinstitucional. Seguiu-se uma Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo em 2015, convenientemente alinhada com a Estratégia Antiterrorista da União Europeia (2005) e a Estratégia da União Europeia de Combate à Radicalização e ao Recrutamento para o Terrorismo (adotada igualmente em 2005, atualizada em 2008 e revista em 2014). Após a promulgação da Diretiva 2017/541 do Parlamento Europeu e do Conselho, revogando a Decisão-Quadro de 2002, procedeu-se a uma atualização da Lei de Combate ao Terrorismo em 2019, a qual foi completada em 2022 com a Proposta de Lei 29/XV/1. Em maio de 2023, o Conselho de Ministros aprovou uma nova Estratégia Nacional de Combate Terrorismo (Resolução n.º 40/2023), cujo enquadramento alerta para a “persistência do terrorismo islamita» sob a forma de «atores individuais, autorradicalizados através do consumo de conteúdos extremistas difundidos online e estimulados por uma miríade de motivações”.

Como se depreende, o cumprimento da agenda europeia teve repercussões a vários níveis, destacando-se a articulação interinstitucional e a produção de informação estatística, com os dados relativos à atividade terrorista em Portugal a serem divulgados pelos Terrorist Situation and Trend Reports (vulgo TE-Sat) da Europol - relatórios estes cuja publicação se iniciou em 2007, num contexto de reforço da coordenação europeia após os atentados de Madrid e Londres, e que, como observa Marieke de Goede (2011, p. 7), têm servido para promover uma imagem harmonizada da ameaça a partir da contabilização do número anual de ataques, detenções e decisões judiciais relacionadas com o terrorismo.

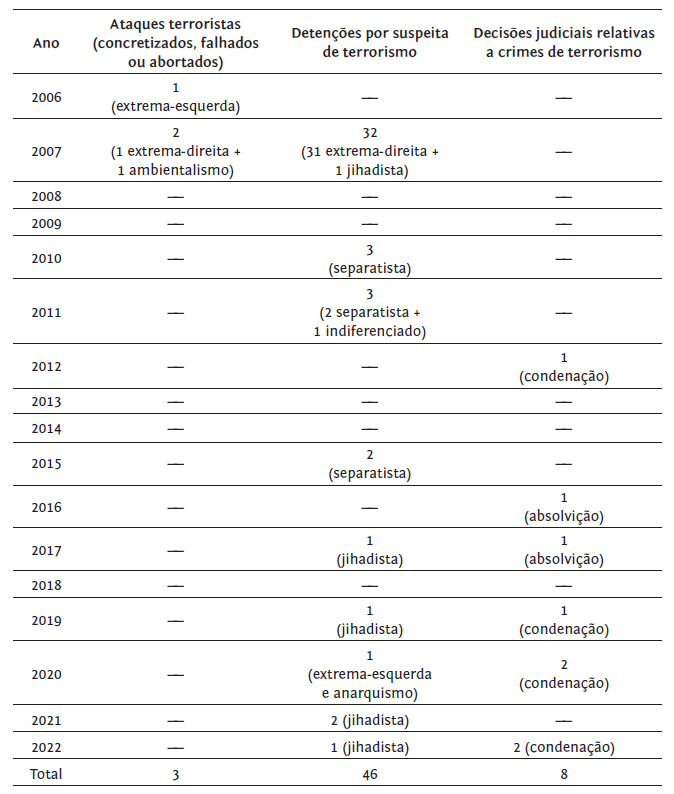

É sabido que as representações estatísticas da criminalidade devem ser analisadas com cuidado, dado assentarem quer em denúncias, quer em investigações policiais que oscilam significativamente consoante as sensibilidades em voga ou a maior ou menor proatividade institucional (Cunha, 2019). Não obstante, os números dos relatórios TE-Sat demonstram cabalmente que Portugal tem sido poupado às vagas de atentados inspirados tanto no fundamentalismo islâmico internacional de organizações como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, como nas ideologias de extrema-direita (embora tenha havido atividade de grupos neonazis merecedora de atenção e de intervenção policiais). Considerando o período de 2006 a 2022 (ver Quadro 1), o país contabiliza apenas três “ataques terroristas frustrados ou falhados”, 46 “detenções por suspeitas de terrorismo” e oito “decisões judiciais relacionadas com crimes de terrorismo” (cinco condenações e três absolvições).

No mesmo período (2006-2022), a vizinha Espanha contabiliza 1160 ataques consumados, falhados ou evitados, 1876 detenções e 2623 decisões judiciais; a França apresenta 1486 ataques ou tentativas de ataque, 6507 detenções e 1325 decisões judiciais; e o Reino Unido (cujas estatísticas são incompletas), mais de 600 ataques ou tentativas de ataque, mais de 1400 detenções e mais de 700 decisões judiciais. Outros países, como a Bélgica, contabilizam 24 ataques ou tentativas de ataque, 725 detenções e 892 decisões judiciais. É verdade que quase tudo merece ser questionado nestas estatísticas, desde a definição de terrorismo subjacente - que engloba ações potencialmente violentas inspiradas tanto pelo fundamentalismo islâmico, pelo totalitarismo nacionalista ou pelo racismo, como por ideais ecologistas, horizontais ou independentistas regionais - às próprias categorias de medição, as quais parecem particularmente talhadas para empolar a dimensão da ameaça, dando a impressão de uma Europa em vigilância permanente. Como tem sido frisado por diversos autores (Blakeley et al., 2019, p. 11; Baker-Beal, 2016), a esmagadora maioria dos incidentes terroristas do século xxi ocorreu no Médio Oriente, no Norte de África, no Sul da Ásia e na África Subsaariana, ao passo que a probabilidade real de alguém ser vítima de um atentado na Europa ou nos Estados Unidos permanece residual.

Quadro 1 Ataques terroristas, detenções policiais por suspeita de terrorismo e decisões judiciais relativas a crimes de terrorismo em Portugal (2006-2022).

Nota: As motivações político-ideológicas dos ataques e das detenções, indicadas entre parênteses, reproduzem as categorias oficiais. Fonte: Dados coligidos pelo autor a partir de informação divulgada nos Terrorist Situation and Trend Reports da Europol (2007-2022).

Tudo isto sobrepesado, só há uma conclusão a tirar: os números de Portugal são irrisórios, em especial no que concerne ao terrorismo de inspiração fundamentalista islâmica, que os mesmos relatórios da Europol têm apresentado como a ameaça mais perigosa à segurança internacional. Nem a organização da Cimeira das Lajes em 2003 (na qual participaram o presidente dos Estados Unidos e os primeiros-ministros do Reino Unido, Espanha e Portugal, tendo todos aprovado a controversa decisão de invadir o Iraque), nem a ligação histórica ao Garb Al-Andaluz terão sido suficientes para despertar o interesse dos novos jihadistas. Quanto às explicações adiantadas para a irrisão estatística, elas passam pela reduzida importância estratégica de Portugal ao nível internacional (ou o seu carácter semiperiférico) e pela pequena dimensão da comunidade muçulmana portuguesa não-negra, aparentemente poupada à segregação e exploração coloniais e dando mostras de estar bem integrada na sociedade maioritária (Pinto, 2012, pp. 117-121), apresentando-se mesmo, nas palavras do ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, “totalmente imune a fenómenos de radicalização” (Agência Lusa, 2018).

Para além de irrisórios, os números relativos à atividade terrorista em Portugal são igualmente episódicos, sendo tantos os anos em que não acontece nada como os anos em que quase nada acontece. Assim, de um total de 46 detenções por suspeitas de terrorismo entre 2006 e 2022, 32 ocorreram num único ano (2007), quase integralmente ligadas ao movimento de extrema-direita Portugal Hammerskins, filiado na organização internacional Hammerskins Nation, que representa provavelmente a ameaça mais séria que o país enfrenta neste campo (Ventura e Dias, 2015, pp. 57-58). Impressões idênticas provêm da consulta dos Relatórios Anuais de Segurança Interna, que registam 72 participações relacionadas com terrorismo feitas às forças policiais ou pelas forças policiais no período de 2006 a 2023, tendo em conta as duas categorias criadas em 2007 para efeitos de medição desta atividade criminosa (ver Quadro 2) e que quase sempre têm figurado no último lugar das contabilizações dos crimes violentos e graves.

Hífens (-), asteriscos (*), hífens e asteriscos (--*), células vazias (e, bem entendido, celas vazias de terroristas nas prisões…) são, portanto, os sinais mais frequentes das estatísticas portuguesas relativas ao terrorismo e que configuram uma tendência perfeitamente consolidada no médio prazo. Daí que a maior parte do trabalho levado a cabo pelos inspetores da unidade contraterrorismo se insira no combate à criminalidade organizada e ao banditismo - e não no terrorismo propriamente dito.

Quadro 2 Criminalidade violenta e grave participada aos/pelos órgãos de polícia criminal de competência genérica

Nota: As células vazias ou preenchidas com sinais não numéricos podem indicar 0, 1 ou 2 participações, não explicitadas ao abrigo do segredo estatístico. Fonte: Dados coligidos pelo autor a partir de informação constante nos Relatórios Anuais de Segurança Interna -RASI (anos de 2006 a 2023).

Há que ter em conta, mesmo assim, que a ausência de atentados e vítimas, sendo uma circunstância feliz, não significa a inexistência de atividade instrumental de organizações terroristas, como roubo e falsificação de documentos ou criação de santuários e refúgios (isto tornou-se patente nos derradeiros anos de luta armada da ETA, entre 2006 e 2010). Mesmo no tocante ao terrorismo de inspiração islâmica foram investigadas várias pessoas de nacionalidade estrangeira que passaram por Portugal, algumas delas suspeitas de ligações à célula da Al-Qaeda de Hamburgo, outras ao grupo Hofstad (Ventura e Dias, 2015, pp. 67-71), outras ainda ao Estado Islâmico (Pinto, 2018). É legítimo falar-se, portanto, de uma réstia de intervenção contraterrorismo. Para além disso, Portugal tem participado ativamente nos esforços de concertação europeia e internacional de combate à radicalização, aspeto que, com efeito, tem afinado a sensibilidade policial e suscitado uma atenção permanente em relação a este tópico, como se verá em seguida.

Desmontando falsos alarmes

Apreciar a investigação contraterrorismo na sua dimensão semiótica tem duas implicações relevantes. Trata-se, em primeiro lugar, de trabalho que se poderia classificar como artesanal, desempenhado fundamentalmente por seres humanos com base em impressões, intuições, heurística. Aqui não intervêm aqueles algoritmos de análise de links com base em atributos, nem as árvores de decisão ou de eventos, os quais têm sido usados para fins preventivos, incorporando e rotinizando a inferência humana em protocolos de segurança capazes de calcular probabilidades condicionais, mas incapazes - como nota Louise Amoore (2014) - de problematizar devidamente a própria calculabilidade. A segunda implicação passa pelo reconhecimento das afinidades entre o trabalho semiótico e o mito do inquérito policial cristalizado nos romances de espionagem e de detetives, tantas vezes desacreditado pela literatura criminológica em função de uma comparação com a realidade prática do policiamento. Basta recordar o aviso de Jean-Paul Brodeur (1984, pp. 20-21) para o papel crucial das denúncias na investigação criminal, em detrimento da identificação e descodificação de pistas e de outros procedimentos glamorosos da ciência forense. Mas o que é uma denúncia senão um outro indício que precisa de ser interpretado e desmontado? Sob este prisma, qualquer inquérito policial que vise a reconstituição de um acontecimento tem uma vertente sherlockholmiana, quer dizer, abdutiva - malgrado o facto de Arthur Conan Doyle ter erradamente apresentado o seu famoso personagem como um mestre da dedução (Eco, 1994 [1981], p. 43). Além disso, quando se trata de detetar determinações subjetivas, o objetivo não é compreender os passos que levaram ao cometimento de um crime (por exemplo, a apologia do terrorismo) e descobrir as pessoas culpadas, mas sobretudo perceber se há intenção criminosa e, em caso afirmativo, impedir o crime. Na maior parte das vezes, nem chega a haver culpados. Apenas suspeitos. Apenas sinais, sugestões, fumo sem fogo - coincidindo a solução do mistério, quase sempre, com a dissolução do caso.

Os indícios que os agentes especializados em contraterrorismo são chamados a investigar podem ser descobertos casualmente no espaço público ou transmitidos por via das redes e canais de informação instalados e que envolvem outras forças policiais (nacionais e estrageiras), profissionais da linha da frente ou até cidadãos anónimos: um homem que subitamente invade a pista do aeroporto da Portela; um outro que é visto a tirar fotografias ao interior de uma gare ferroviária; um menor que mantém conversações através da internet com uma mulher adulta residente no Iraque; um comentário numa rede social que talvez esteja ligado a um indivíduo radicalizador; uma pintura mural alusiva ao Estado Islâmico; alguns tags surgidos numa carruagem do metropolitano com a mensagem “bombing with”; uma série de mensagens de teor neonazi pintadas nas paredes exteriores da mesquita de Lisboa…

Numa das visitas efetuadas à unidade contraterrorismo, foi possível assistir ao momento em que um dos inspetores consultava um email recente, proveniente de um civil com o qual se encontrava em contacto por causa de um outro processo: «Venho por este meio informar que suspeito ter no meu perfil de Facebook um apoiante do terrorismo», mensagem acompanhada de algumas imagens retiradas da conta da pessoa denunciada e que mostravam um jovem de aspeto oriental em poses vagamente militaristas (individuais e de grupo). É um episódio que demonstra como os processos de semiose se estendem a todos os domínios da vida - neste caso, à atividade online -, podendo a vigilância das determinações subjetivas ser exercida por qualquer um sobre qualquer um (De Goede e Simon, 2013) com base em reações emocionais, preconceitos, associações de ideias e um maior ou menor sentido de dever cívico. De todo o modo, caberia ao inspetor analisar mais detalhadamente a informação facultada em busca de sinais de apologia do terrorismo, um tipo de investigação designado no meio policial por “triagem” ou “desmontagem”. No fundo, trata-se de descodificar os indícios (os artefactos detetados incluem pichagens, tags, autocolantes ou, como no exemplo relatado, páginas de Facebook) e eventualmente procurar informação adicional, de modo a concluir se se trata de uma simples brincadeira, de uma provocação elaborada, ou de algo mais sério.

Noutros países europeus, a investigação policial de certas intervenções estéticas suspeitas de constituírem uma apologia da violência foi objeto de contestação por violar a liberdade de expressão e visar especialmente artistas não-brancos (Kilpatrick, 2020, pp. 10-16). A presença de imaginários racializados tem sido uma constante no combate ao terrorismo (Amoore, 2014, p. 428) e, como se depreende, Portugal não é exceção. De todo o modo, a maioria dos indícios investigados pela unidade contraterrorismo revelam-se inócuos (cf. Figuras 1 3 e 4). São os chamados falsos alarmes, mobilizando um ou dois agentes policiais, sendo decifrados em pouco tempo (uma semana pode ser suficiente) e sem necessidade de qualquer seguimento. Nestes casos, passa-se da abdução à dedução por via da conjugação de elementos que retiram ao indício original boa parte da sua ambiguidade e permitem inseri-lo numa sequência clara de eventos, atribuindo-lhe uma causa plausível (por exemplo, um desejo adolescente de diversão e rebeldia). O processo de semiose enceta um caminho que desemboca num significado seguro - o da exclusão de indivíduos suspeitos de radicalização - que, por sua vez, legitima a decisão de suspender a vigilância e encerrar o caso. Trata-se de um resultado recorrente e que permanece largamente invisível ao público, revelando, todavia, uma faceta importante do policiamento precaucional, cuja eficácia permite conter a propagação do medo alimentada pelas televisões e imprensa sensacionalistas.

Figuras 1 e 2 - Pichagens alusivas ao Estado Islâmico pintadas num muro junto a uma praia fluvial da margem sul do Tejo, alegadamente por alunos de uma escola próxima.

Figura 3 Inscrição em dinamarquês detetada numa estação de metro de Lisboa em 2015, cuja tradução se lê: “Hamas para sempre”.

Figura 4 Autocolantes com caracteres desconhecidos encontrados num pilar metálico de um passadiço do terminal fluvial do Terreiro do Paço (Lisboa) em 2016.

A desmontagem de potenciais ameaças de radicalização implica que sejam tiradas ilações acerca das determinações subjetivas por detrás dos sinais causadores de alarme. A pessoa e a mente afiguram-se, portanto, objeto de atenção, de observação à distância, sem que chegue a haver propriamente uma intervenção sobre elas por parte dos agentes policiais - tal seria inútil, uma vez dissipada a suspeita quanto à presença de desígnios radicais ou intenções criminosas. Sucede que este tipo de policiamento exercido sobre as determinações subjetivas não escapou à atenção daqueles indivíduos ou grupos mais comprometidos com a violência política, os quais passaram a atuar num sentido mais discreto e a personificar um falso eu. A personificação compreende diversas estratégias de desvio de suspeitas, incluindo a dissimulação de características exteriores facilmente associáveis à radicalização (de que são exemplo, no caso dos fundamentalistas islâmicos, o uso de barbas compridas ou de vestes como a djellaba) e mesmo a adoção de comportamentos conotados com a sociedade que se pretende combater (como o consumo de álcool por parte de alguns “jihadistas” de última geração), lado a lado com a difusão de conteúdos inócuos em plataformas online não encriptadas. À semiose contraterrorismo sobrepõe-se, por conseguinte, uma contra semiose terrorista que dificulta o estabelecimento, por parte das autoridades policiais, daquilo que os Princípios de Joanesburgo (Princípio 6, alínea c) descrevem como “uma ligação direta e imediata entre a expressão e a probabilidade ou ocorrência” de violência. O que introduz frustração entre as forças da ordem. Nas palavras da mesma inspetora atrás citada: “As pessoas perceberam que deixaram de poder manifestar aquilo que pensam e aquilo que sentem, porque passavam a ser perseguidas. E isto já aconteceu noutros tempos, com outras religiões e com outras ideologias. Depois temos este paradoxo que é: andamos à procura de sinais e eles não existem” (Lisboa, 15 de dezembro de 2017). O jogo dos símbolos complica-se: o que é mostrado serve para passar despercebido e o que levanta suspeitas acaba por se revelar, muitas vezes, inócuo.

Disrupção e monitorização de ameaças consideradas reais

Mas nem tudo são falsos alarmes. Apesar de, neste século, ainda não ter havido nenhum devir pessoal conducente à realização de um atentado em Portugal, existem sujeitos com posicionamentos radicais sob vigilância. Para além dos núcleos de extrema-direita, os jornais deram conta de uma jovem madeirense alegadamente convertida ao Islão e às ideias fundamentalistas através da rede social Ask.fm, que alimentou o desejo de viajar para a Síria e desposar um indivíduo ligado a um grupo terrorista, projeto esse que veio a ser interrompido devido à intervenção policial (Pereira, 2016).

Os inspetores da unidade contraterrorismo mantêm-se, portanto, atentos à internet e, embora os recursos humanos sejam insuficientes para empreender pesquisas exploratórias e proactivas, certos conteúdos requerem um escrutínio regular. É o caso da propaganda do Estado Islâmico em língua inglesa, sinalizada pelas polícias de outros países, de que se encontra um exemplo paradigmático na revista Dabiq, publicada entre 2014 e 2016 na internet profunda e, entretanto, disponibilizada em páginas da rede de superfície. Perante material deste tipo, os agentes procedem à identificação tanto da fonte, como dos perfis dos utilizadores que os visionaram, no intuito de localizar pessoas que tenham passado por uma fase de radicalização e que, por isso mesmo, mereçam ser vigiadas. Os processos internos dão então azo à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público e os alvos da atenção policial recebem a designação de “suspeitos”. A partir daqui o policiamento reparte-se por dois caminhos, cavados nessa distância volúvel que separa a radicalização da prática de violência terrorista.

O primeiro caminho é designado de disrupção e procura reverter o processo de radicalização através da abordagem direta do indivíduo suspeito, confrontando-o com a situação. Pretende-se, dessa forma, transmitir a mensagem de que a polícia está vigilante e, concomitantemente - e em perfeita consonância com o discurso das instituições europeias focadas no combate a este tipo de ameaça (Briggs e Feve, 2013; Glazzard, 2017; RAN, 2019) -, acionar uma contranarrativa que alerta o visado para os eventuais perigos e consequências do terrorismo. Note-se que, uma vez que a adesão a ideias políticas extremas não constitui, por si só, um crime, a polícia não deve ir além disto. Os inspetores entrevistados sublinham, inclusivamente, a importância de se ser cuidadoso nas situações de “abordagem”, evitando confrontar a pessoa suspeita na presença de terceiros, sejam estes familiares ou colegas de escola ou de trabalho (o cenário preferido para tais contactos é a via pública).

A abordagem dissuasora assenta na abdução de que o sujeito radicalizado é regenerável, tendo apenas - na pior das hipóteses - um compromisso recente e superficial com indivíduos ou grupos criminosos (foi precisamente esta a estratégia aplicada à rapariga que pretendia viajar para a Síria e casar com um combatente jihadista com quem havia mantido conversações exclusivamente através da internet). A condição de radicalizado conhece, portanto, algumas cambiantes. Quando essa condição não pressupõe socializações prolongadas nem mobiliza amigos ou parentes do sujeito visado, a disrupção tende a ser eficaz - a pessoa suspeita é desmanchada e subsequentemente reconstruída como cidadã, numa operação que, para além dos agentes policiais, pode requerer a colaboração de familiares, professores, psicólogos e outros técnicos.

De fora de uma abordagem deste tipo ficam os poucos indivíduos indiciados por possuírem ligações profundas e operacionais com organizações terroristas, sendo por isso mesmo reputados de irregeneráveis na fase pré-judicial. Nestes casos, abdica-se de qualquer intervenção sobre a pessoa. O Ministério Público promove a abertura de um inquérito e os suspeitos passam a ser regularmente vigiados. Sucedeu assim com os menos de vinte indivíduos de nacionalidade portuguesa identificados como foreign fighters e que combateram pelo Estado Islâmico na Síria. Embora todos eles residissem no estrangeiro à data da sua radicalização e posterior incorporação no Daesh, alguns destes indivíduos mantiveram contactos com Portugal e usaram moradas em território nacional como refúgio para outros combatentes estrangeiros que pretendiam rumar à Síria (Franco e Moleiro, 2015, p. 92). Durante um determinado período, uma equipa da unidade policial contraterrorismo monitorizou a atividade online e offline deste grupo, tendo logrado obter informações relativas aos pontos de entrada na Síria a partir da fronteira turca que se revelaram preciosas para as polícias de outros países europeus (devidamente mantidas ao corrente no âmbito dos protocolos de cooperação internacional).

A vigilância de alvos é uma tarefa tão exigente e intensiva quanto frustrante, podendo prolongar-se por vários meses durante os quais nenhum indício de atividade terrorista é emitido pelos suspeitos - aliás como é comum noutros domínios da investigação criminal (Feldman, 2019). Mas a laboriosa operação montada em redor dos foreign fighters portugueses beneficiou da autoconfiança e descontração dos próprios indivíduos vigiados que, nos primeiros tempos, comunicavam livremente entre si e com outros interlocutores do meio, promovendo Portugal como um país seguro onde os irmãos muçulmanos se sentiriam à vontade para se movimentarem (a irrelevância do contexto servindo também, neste caso, para alavancar a causa). Esta disposição não personificadora alterou-se com a publicação das primeiras notícias sobre o assunto, resultantes de investigações jornalísticas paralelas. Cientes disto, os suspeitos alteraram o seu modo de comunicar e desapareceram de vista, para frustração da equipa encarregue de os vigiar.

É oportuno acrescentar que a unidade contraterrorismo mantém relações oficiais e oficiosas com os órgãos de comunicação social, através das quais são trocadas informações. Porém, e ao contrário do que se poderia pensar com base num ou noutro exemplo mediático (Guerreiro, 2022), estas relações estão longe de funcionar de forma harmoniosa ou complementar. Em rigor, existe uma tensão entre o trabalho policial de triagem de sinais e de disrupção ou vigilância de suspeitos, e a exploração mediática ou política de conteúdos sensacionalistas, na medida em que estas comprometem a eficácia do próprio policiamento, para além de também contribuírem para uma generalização da ansiedade coletiva.

A presença confirmada de determinações subjetivas radicais convoca, uma vez mais, actos de natureza semiótica que começam por decifrar os sinais emitidos, procurando retirar-lhes o seu carácter ambíguo. Por detrás do fumo, surgem acendalhas, faíscas, incandescências. As duas vias de ação que se desenham a partir daqui são ambas informadas pelo conceito de radicalização enquanto processo de transformação pessoal que compreende várias fases e é parcialmente reversível (Bouzar et al., 2018, pp. 147-149). Diante de determinações subjetivas interpretadas como incipientes, os inspetores intervêm diretamente sobre a pessoa suspeita, esforçando-se por dissuadi-la e trazê-la de volta a uma condição pacífica. Quando, ao invés, se conclui que o processo de radicalização não pode ser revertido na fase pré-detenção, a vigilância prossegue e intensifica-se, com o intuito de recolher informações que ajudem a prevenir eventuais ações terroristas. Deixa de haver, portanto, intervenção sobre a pessoa, mas continua a haver semiose, a qual é praticada tanto pelos agentes policiais como pelos indivíduos suspeitos, que aprendem a contornar a vigilância de que são alvo através da dissimulação dos sinais comprometedores (optando por comunicar através de telemóveis de primeira geração, de plataformas de comunicação encriptadas ou da Dark Web) e da projeção (personificação) de uma fachada inofensiva.

Conclusão

Este ensaio propôs-se analisar as modalidades de policiamento da radicalização em Portugal, as quais se enquadram numa vertente precaucional do combate ao terrorismo, que procede por antecipação, visando identificar ameaças e neutralizá-las antes de estas assumirem proporções dramáticas. Está em jogo, portanto, o policiamento de algo que ainda não se manifestou ou que existe apenas em potência, o que implica - para resumir um desiderato cientificamente motivado numa formulação incongruente - entender o que se passa quando (ainda) não se passa nada.

Foram identificados três tipos de atuação policial. O primeiro tipo consiste na desmontagem de situações potencialmente alarmantes que depois se percebe não representarem perigo algum: neste caso, há processos semióticos com vista a decifrar a intencionalidade por detrás dos sinais detetados, mas não chega a haver intervenção sobre a pessoa dos presumíveis suspeitos. O segundo tipo de atuação consiste na disrupção de posicionamentos radicais incipientes, o que envolve processos semióticos e intervenção sobre a pessoa dos indivíduos suspeitos. O terceiro tipo de atuação compreende a vigilância de posicionamentos radicais reforçados, pretensamente avessos a qualquer tentativa de disrupção, procurando-se recolher informações sobre os circuitos e contactos de tais indivíduos e prevenir eventuais ações violentas: neste último caso, continua a haver semiose e recolha de pistas para identificar locais, contactos e percursos, mas abdica-se de qualquer intervenção direta sobre a pessoa. Por outro lado, a tomada de consciência de que podem ser alvo de vigilância policial estimula os sujeitos vigiados a dissimularem os sinais mais comprometedores e a ostentarem uma aparência de conformidade com as normas da sociedade a que se opõem.

Estes dados permitem aprofundar e até problematizar algumas ideias relativas à cultura securitária de cariz antecipatório que, defendem vários autores, se tem vindo a disseminar na União Europeia enquanto programa de governação (Ali, 2018; Amoore, 2014; de Goede, 2011; de Goede e Simon, 2013; Lyon, 2018). Trata-se de uma cultura supostamente nova, mas que também dá mostras de preservar certos princípios do célebre dispositivo panótico deslindado por Foucault (1975). Relembre-se que Foucault entendia o panótico como uma realidade potencialmente pan-institucional, capaz de ligar os diversos mecanismos disciplinares autónomos através de uma “disciplina intersticial” (Foucault, 1975, p. 216). A polícia constituía, de resto, um bom exemplo disso: embora estivesse organizada como um aparelho estatal, a polícia punha em prática mecanismos de poder que se espraiavam pela sociedade (mobilizando comissários, inspetores, informadores, prostitutas…) e proporcionavam uma vigilância “permanente, exaustiva, omnipresente” sobre “a poeira dos eventos, das ações, das condutas, das opiniões” (Foucault, 1975, 215). Hoje, o aparato técnico é naturalmente outro, incorporando peritos de novas áreas científicas e procedimentos analíticos especializados como a modelização algorítmica de gestão de risco, a visualização de redes, o planeamento de cenários, a simulação de desastres ou os testes de stress (Amoore, 2014; De Goede, 2011, pp. 5 e 10; De Goede e Simon, 2013, pp. 321 e 330). Mas a lógica de funcionamento é tributária do modelo panótico.

Em consonância com esta ideia, tem havido estudos sobre a radicalização que examinam a importância do aparato disciplinar clássico na fabricação ou multiplicação de sujeitos delinquentes (Foucault, 1975, pp. 282-288), a começar, naturalmente, pela prisão (Khosrokhavar, 2013; Jones, 2014). E, todavia, há algo nas operações semióticas de interpretação e abdução, bem como nas funções de autoria e personificação, que as afasta de qualquer aparato organizacional tecnologicamente sofisticado, revelando-as como competências humanas genéricas, artesanais, hesitantes, falíveis. Mais: tais operações conduzem, de quando em quando, à suspensão de certas categorizações que balizam o trabalho policial normal (como os estereótipos e perfis racializados, dado que qualquer pessoa pode incorrer numa deriva extremista) e à atenuação de importantes distinções judiciárias (como as que costumam separar a manifestação de apoio a uma ideia radical da concordância íntima com essa ideia, ou a adoção de uma posição extremista e eventual recurso à violência em prol dessa posição). Em boa verdade, a semiose remete para dimensões da interação social típicas das sociedades modernas e que se distinguem pela sua reflexividade elevada (Goffman, 1959; Giddens, 1990). A própria expressão “contraterrorismo” é indicativa de um movimento especular que continua a gerar formas invertidas, dado que - e como os próprios agentes policiais reconhecem - os indivíduos radicais ou terroristas são capazes de exercitar uma contrasemiose por via da personificação de um falso eu político. De tal modo que, se os ataques de 11 de setembro de 2001 provocaram uma sofisticação das estratégias contraterrorismo e um reforço da articulação entre os Estados, estas mudanças suscitaram, por sua vez, uma atualização das práticas terroristas com repercussões claras ao nível dos sinais indiciadores das determinações subjetivas. O imbróglio prossegue, por conseguinte, entre o dispositivo panótico e o vocativo semiótico.