I. Introducción

La presente contribución tiene como objetivo reflexionar sobre lugares de COVID-19 en contexto de conflictos socio-espaciales por la dignidad en Chile. Se describe el contexto de conflictos socio-espaciales y la emergencia del COVID-19 en Chile, que configuraron lugares con específicas formas de habitar, transitar y significar, lo que concierne a relaciones socioespaciales que en el lugar de vida se han ido construyendo. Finalmente, desde una perspectiva crítica se discute en torno a la construcción del desastre, para finalmente arribar a preguntas en torno a la deconstrucción del mismo.

II. Desde los conflictos socio-espaciales al COVID-19 en Chile

Chile es un país sudamericano con una población de 17 574 003 habitantes de acuerdo con el último censo nacional (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). El Estado de Chile puede ser caracterizado por sus políticas a favor del libre mercado, país exportador de materias primas y con una fuerte alianza pública-privada construída postdictadura militar. Si bien a partir de tales alianzas se habría favorecido el crecimiento económico de parte de la sociedad, y la pobreza se ha reducido, la desigualdad económica es claramente muy significativa.

El modelo y las cualidades globales de la sociedad en Chile (Moulian, 1997; 1998), se encuentran articuladas a formas de gubernamentalidad donde el gran endeudamiento de la población y morosidad, incluso el sobreendeudamiento ha funcionado en la práctica como mecanismo de control social. El sobreendeudamiento, dado el valor de los alquileres, transporte público, distancias al trabajo, son uno de los factores que amenazan frecuentemente el bienestar de la sociedad, y ser entendido como una forma contemporánea de servidumbre, o bien, como parte de la gubernamentalidad del modelo económico-político en Chile (Foucault, 2007; González, 2018; Alcota, 2020).

En el país existen grandes desigualdades, donde un porcentaje minoritario conserva gran parte de la riqueza económica del país (Palma, 2016). La desigualdad en Chile se relaciona con la concentración de los ingresos en el 1% más rico, específicamente “el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico” (PNUD-Chile, 2018, p. 22). Estas desigualdades que tienen una matriz asociada a un pasado colonial racial, hoy actualizado a través de la promoción extrema del vínculo público - privado, lo que ha impactado por una parte en la sobrerrepresentación política de la elite económica, como también en los vínculos socioespaciales, y en particular, respecto a la manera de ocupar, habitar y transitar el espacio público, considerando la fuerte segregación socioespacial presente en el país (PNUD-Chile, 2018).

En este manuscrito se entiende que los conflictos socio-espaciales presentan base en diferencias intergrupales que han escalado en magnitud o profundidad y alcance, conservando distintas formas de presentación (Alcota, 2019; 2020; Pereira & Ramalhete, 2017). Estos conflictos se vinculan a pugnas por la gubernamentalidad sobre los entornos, respecto a las acciones y significaciones que implican los lugares o espacios para los sujetos que lo habitan. Estos conflictos se han incrementado a lo largo de la historia, dado que también significan diferencias en las formas de como un hábitat es construido, sea como un espacio o un lugar de vida.

Por otra parte, en lo que concierne a lugar, los enfoques y significados respecto a tal es tan diverso, como las disciplinas que han procurado construir significado para su definición (Castello, 2010). Dicha diversidad sólo puede indisponer a quién tiene clara preferencia por la homogeneidad o uniformidad. La riqueza del constructo es justamente su heterogeneidad tal como la realidad social.

Un lugar corresponde a un conjunto de redes sociales, características ambientales, y discursos sobre un entorno, que juntos podrían incidir en el bienestar y salud, construyendo identidades y memorias colectivas (Alcota, 2019), un espacio carece de los condicionantes simbólicos e imaginarios de un lugar. En consecuencia, un mismo entorno para un grupo podría ser un espacio, mientras que para otro grupo un lugar. Se estima que ahí se inscribe parte importante de los conflictos socio-espaciales.

No obstante, más allá de la impronta discursiva con la que se definan los lugares, su sentido gira en torno a “one way into place is through the things that gather there. Places are also sites of value. Forms of valuing (and devaluing) help to distinguish a rich sense of place from mere location” (Creswell, 2019, p. 4). Su transformación o permanencia, variará según dimensiones materiales del lugar, valores y regímenes que articulen o no dichas dimensiones (Creswell, 2019).

Lo indicado podrá promover el desarrollo o hegemonía de ciertos lugares, mientras que subordinación y grave desigualdad en otros casos, es decir, una serie de conflictos socio-espaciales o crisis de gran envergadura (Serpa, 2018; Hadjimichalis, 2019; Salerno, 2020), y para su comprensión profunda es preciso advertir la relevancia de las memorias y prácticas que lo construyen.

Teniendo en consideración lo señalado, en Chile, el no lugar clásico que nos plantea el antropólogo francés Marc Augé (2000), comienza a mutar respecto a las formas de naturalización del habitar y el transitar un entorno. Fueron masivos grupos de estudiantes secundarios quienes interrumpieron el servicio de transporte público subterráneo en la capital del país. El mensaje público que realizaban de “evade”, saltando de manera masiva el obstáculo que representaban los torniquetes, que impiden la libre movilidad, es un gesto simbólico que trasciende el acto de protesta o la fase de la insurrección, dado que materializaba una pausa respecto a una serie de injusticias que se están viviendo y se han vivido de larga data (Alcota, 2020), promoviendo que un no lugar, pasara a ser un lugar.

Fue en dicho contexto que las formas de habitar, de significar y transitar por lugares de vida de distintos sectores y regiones a lo largo del país, instalaron la pregunta sobre las realidades que sistemáticamente se han oprimido, olvidado o han sido consideradas como insignificantes para el poder dominante.

Este conflicto ha sido un terremoto sociopolítico para las formas convencionales de gubernamentalidad del modelo neoliberal-capitalista colonial y sexista del país. En marzo del año en curso, el significativo pronunciamiento del movimiento feminista en Chile fue icónico en lo consignado, pronunciamiento que cobró revuelo a nivel mundial, impugnando nuevas formas de significación y utilización del espacio público, donde el espacio privado y público convergían.

Fue en el mismo período, a inicios de marzo, que en Chile se confirma el primer caso de una persona con el diagnóstico de COVID-19, mientras que en China ya habían transcurrido más de 100 días del primer caso. A nivel mundial, a mediados de marzo, el avance de esta enfermedad ya significaba varios miles de muertos y una serie de medidas restrictivas a favor del distanciamiento físico, a modo de hacer frente a una de las principales formas de contagio del virus.

Mientras el conocimiento científico al respecto avanzaba, y los alcances de las respuestas tardías también, Chile no asombraba a la prensa internacional, ni tampoco a la comunidad científica local e internacional, dado que la espectacularidad de las cifras de países con una población significativamente mayor a la de Chile, difícilmente llamaba la atención sobre este último. La omisión de la comparación entre países en términos de población proporcional ha sido una constante, junto con no considerar la rapidez de contagios y fallecidos asociados a COVID-19, según días transcurridos desde el primer caso confirmado y en términos de población proporcional. Por lo planteado, las formas de ocupar el espacio público y el tránsito en aquél, en término de conducta colectiva que se promovió desde la gubernamentalidad, disminuyendo la percepción de riesgo de contagio y el foco situado en la responsabilidad individual, mientras se llamaba a la normalidad, es probable que haya sido clave para la construcción del desastre.

III. El desastre y sus alcances diferenciados

Los desastres emergen ante acontecimientos naturales o antrópicos. Estos acontecimientos se pueden caracterizar por una amenaza, o los efectos de una acción u omisión, acontecimientos que signifiquen transformar un lugar y el curso de vida de sujetos o comunidades, pudiendo incidir en aspectos simbólicos, imaginarios o reales del lugar. En consecuencia, es la dimensión social y política del abordaje de estos acontecimientos, la que conserva gran parte de la potencialidad de que dichos graves acontecimientos sean instituidos o construidos como un desastre.

La literatura científica respecto a los efectos de los desastres, enseña el impacto diferenciado de éstos, en especial respecto a grupos no hegemónicos de la sociedad (Norris et al., 2002). A su vez, la evidencia demuestra que las condiciones territoriales inciden de manera diferenciada, respecto no sólo al acceso a la salud, sino que la posibilidad de sostener la vida en el lugar (Alcota, 2019). Es probable que dicha realidad se agudice aún más dada la actual situación asociada a la pandemia. En este sentido, la evidencia científica ha mostrado las dimensiones raciales, culturales y geopolíticas al presentarse los desastres. No sería de extrañar que la magnitud de lo planteado no sólo se presente en Chile, sino que, a nivel global, y con mayor fuerza en Latinoamérica y África.

En Chile, las condiciones estructurales a nivel sociopolítico, permitirían que la contingencia asociada al COVID-19, impacte de manera violenta y diferenciada según proximidad a la élite política económica, supuesto que sólo el tiempo y el juicio sobre éste, podrá dar mayores luces sobre la pertinencia de la afirmación. No obstante, en la actualidad la evidencia demuestra que uno de los efectos concretos y observables respecto al avance de la mortalidad asociada al COVID-19, es que Chile ocupa el tercer lugar, tras Etiopía y Guatemala, en duplicar el número total de muertes confirmadas por COVID-19 en estos últimos días (Roser, Ritchie, Ortiz-Ospina, & Hasell, 2020).

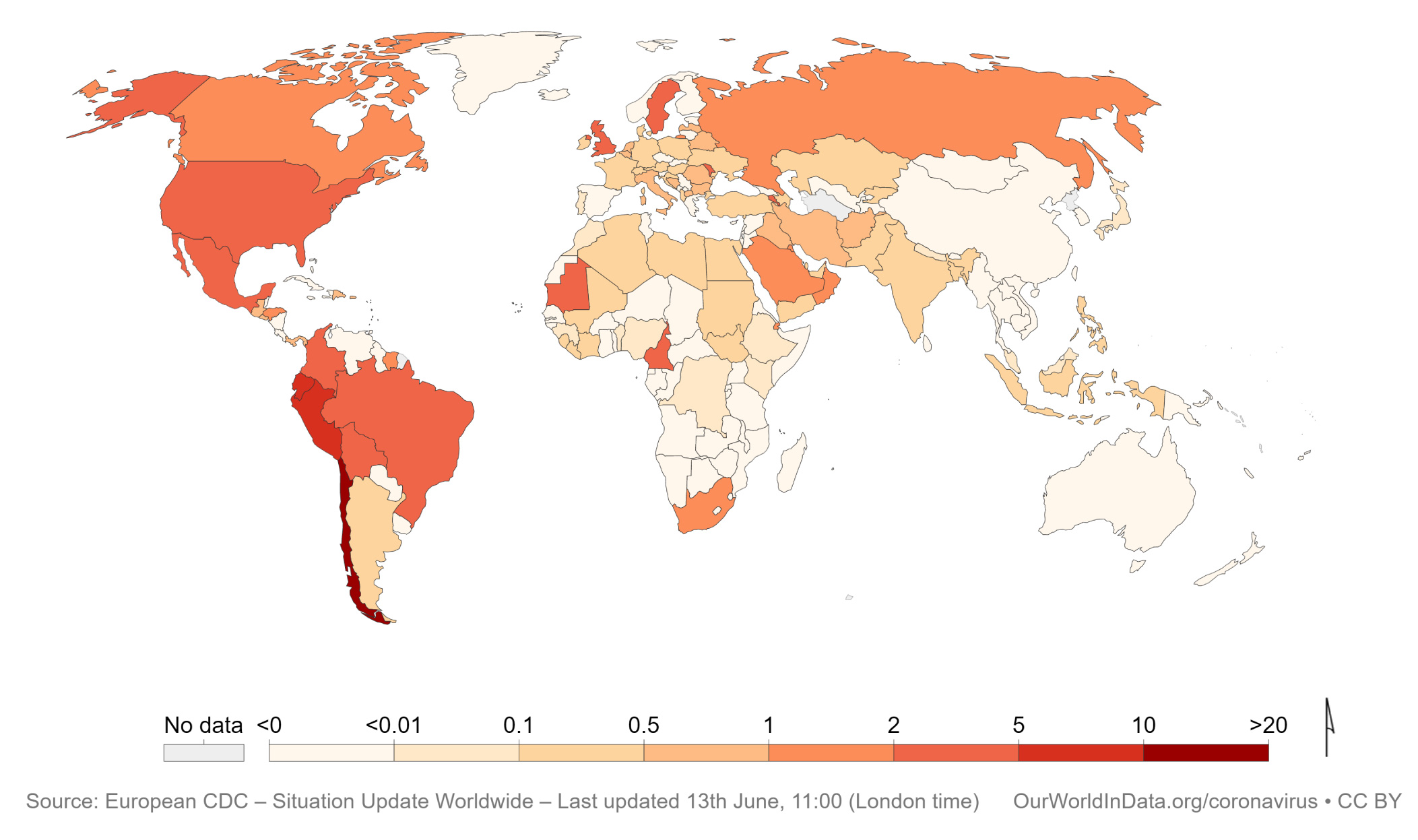

La materialidad de lo precedente se nutre de la cantidad diaria de fallecidos confirmados por COVID-19 por millón de habitantes (fig. 1).

Fuente: Roser et al. (2020)

Figura 1 Muertes diarias confirmadas por COVID-19 por millón de personas, 13 de junio de 2020. Figura de color disponible en línea

Según cifras oficiales informadas por la Organización Mundial de la Salud (2020), Chile cuenta con cerca de 700 fallecidos por cada millón de habitantes, a menos de 7 meses del primer caso COVID-19 confirmado en el país. La población fallecida por COVID-19 en Chile, es reportada por OMS com fecha 21 de septiembre de 2020. La población total del país es la informada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (2018) según último Censo Nacional (INE, 2018). Al gran pesar por el fallecimiento de las personas aludidas, se suma la preocupante realidad asociada al menor lapso de tiempo transcurrido, en relación a otros países, para llegar a dicho adverso indicador.

Actualmente, la estrategia política de las autoridades del gobierno de Chile ha consistido en otorgar una respuesta más tardía y permisiva, respecto a determinantes asociados al contagio por COVID-19, al compararse con países sudamericanos de acuerdo con el “Government Stringency Index” (Roser et al., 2020), índice que considera mediciones específicas a partir de la pandemia, como el cierre de escuelas y lugares de trabajo; restricciones a reuniones públicas; restricciones de transporte y requisitos para quedarse en casa.

Es por lo planteado que puede identificarse cómo un grave acontecimiento puede llegar a construirse como un desastre sin precedentes, según las acciones u omisiones sociopolíticas que se desplieguen en un territorio. Es probable que grandes sectores de la sociedad que no se sitúan en una condición de privilegio, deban seguir asistiendo a sus lugares de trabajo habitual, con mínimas medidas de seguridad, transportándose por horas para llegar a su trabajo, o bien para sostener un trabajo que ya precedentemente era precario, con escasos a nulos derechos laborales.

IV. Derivas e interrogantes

Las reflexiones críticas que se derivan de la descripción de un contexto nacional, no solamente se orientan a identificar la responsabilidad de autoridades políticas de un gobierno específico, como en el caso de Chile, sino que describir cómo las formas de habitar y transitar un territorio, presentan una fuerte base ideológica, en este caso impregnada en una política-económica neoliberal capitalista.

Los alcances de sistemas de gubernamentalidad icónicos del siglo XX en estas territorialidades (Foucault, 2007), junto con la prioridad que otorgan a sus ideales económico-políticos, están construyendo desastres de una magnitud que será inconmensurable al tratarse de vidas humanas.

En la academia tenemos un rol activo en la construcción de nuevo conocimiento científico. La historia ya nos ha enseñado tanto a inicios del siglo XX y mediados del mismo, las diversas oportunidades en que gobiernos y disciplinas se aproximaron a las ciencias sociales y humanas, para poder encontrar respuestas ante los graves desastres que se vivían.

En estos tiempos, un sin número de preguntas se mantendrán abiertas hasta que el tiempo pase, y se nos permita derivar y arribar en respuestas. Estamos en un escenario de preguntas, incertidumbre y confusión más que de respuestas, nos encontramos en un estado de shock. Mientras, los núcleos de los conflictos socio-espaciales, que han llevado a interpelar al Estado de Chile y la legitimidad de su gubernamentalidad, por cierto, no exclusiva de Chile, se han agudizado y profundizado. Es posible leer que la administración política de la presente pandemia, ha promovido la profundización de los conflictos socio-políticos ya aludidos, observándose un intento de la autoridad, por reivindicar las posiciones de dominación que justamente estaban siendo desarticuladas, a partir de nuevos campos de sentido, ocupación del espacio público e imaginarios que se presentaban abiertamente para una nueva forma de organización socio-política.

¿Qué tiene que ocurrir para que desde distintas disciplinas y contextos geopolíticos nos aproximemos a afrontar mancomunadamente este grave desastre, a modo de interpelar las formas de gobernanza instituidas por márgenes territoriales de gobiernos nacionales?, ¿Estaremos dispuestos a nuevas formas de colaboración basada en conocimientos científicos y locales que signifique abrir los márgenes de posibilidad de acción, para alternativas de mundo que permitan afrontar de manera humana lo que vivimos?, ¿Será el tiempo en que las comunidades que construimos el habitar y transitar del lugar de vida, recuperemos la agencia delegada a la autoridad, a modo de promover el bienestar de lugar y cultural?

Para construir respuestas a dichas preguntas, será necesario incrementar esfuerzos de trabajo multidisciplinario que permitan la construcción de conocimiento para deconstruir el desastre de la pandemia experimentado en distintas territorialidades. El desafío es que estos esfuerzos se traduzcan en investigaciones multidisciplinarias que articulen conocimiento científico y local, que respete las heterogeneidades territoriales, siendo investigaciones que tributen de manera significativa a la relevancia social de la investigación, dado su compromiso ético-político, que fomente la proximidad entre mundos, como el de comunidades académicas con otras comunidades de la sociedad, que habitan y construyen los lugares.

De acuerdo con lo planteado, será urgente reconocer las bases ontoepistémicas de los paradigmas y teorías con las que se fundamentarán las investigaciones e intervenciones, que aspiren a otorgar respuestas, por ejemplo, sobre los determinantes socio-políticos de la salud, en consideración del presente contexto. El constructo lugar y el rol protagónico de agencia de la sociedad son aspectos muy importantes en este sentido. El trabajo entre distintas disciplinas y con la sociedad, de igual a igual, será fundamental para construir respuestas que permitan afrontar el presente desastre, siempre que la premura por la acción o las ansias de reconocimiento científico o disciplinar, no vuelva a nublar o subvertir la riqueza transformadora del nuevo conocimiento y su vocación se encuentre en el bienestar de la sociedad, y no en la riqueza y conveniencia de los que sostienen el statu quo, que tanta desigualdad e injusticia han instituido en distintos lugares.