1. Educação Matemática à Deriva

Estar à deriva Na linguagem. Estar só. Em órbita. Traído à vista do mar: pela origem a ponto de trair se tornar um verbo totem. Esculpido no mar à revelia de ti. (Pereira, 2017, p. 11).

Neste artigo1 nos colocamos como navegantes à deriva, abertas para ouvir e nos deixarmos afetar pelas histórias vindas de lugares epistemológicos outros que ecoam nos movimentos de luta e resistência às relações de saber e poder promovidas pela Modernidade/Colonialidade nas suas diferentes instituições. Estar à deriva mesmo em terras conhecidas, estar à deriva na linguagem numa terra (jamais) pensada, estar à deriva diante de um mundo que te olha e trata como exótico, enxergar com lentes que não são tuas; estar à deriva numa educação que exclui, na medida em que promove valores que determinaram, escolheram, transfiguraram conceitualmente, hierarquicamente e abstratamente o que se chama ‘Matemática’; estar à deriva para transitar por um currículo escolar hegemônico estandardizado; estar à deriva… num mundo que estabeleceu quais são os lugares de fala e de silenciamento, os lugares de vida. Estes lugares são caracterizados também pela violência da colonialidade, criando mecanismos de exclusão e invisibilidade dos conhecimentos africanos que chegaram à Abya Yala como efeito da escravidão e do tráfego negreiro.

Estar à deriva em Abya Yala, uma terra marcada historicamente por diversas formas de colonialismo que têm demarcado, e ainda demarcam, diretrizes particulares para a manutenção do capitalismo - dentro de uma lógica de transferência desigual de valores - significa questionar o fato das epistemologias africanas terem sido e estarem sendo relegadas ao campo do folclore, ou do mito, com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória.

Abya Yala são palavras em língua indígena Dule para se referir ao espaço geográfico dos povos que viviam na parte do mundo que ficou conhecida, mundialmente, como ‘América’ após o processo de colonização, assim como a um território ressignificado pela sua interação com os corpos negros submetidos à escravidão pelos colonizadores. A expressão Abya Yala, na língua deste povo, que habita tanto no Panamá como na Colômbia de forma binacional, significa Terra madura, Terra Viva ou Terra em florescimento. Esta autodesignação faz parte de “um processo de construção político-identitário em que as práticas discursivas cumprem um papel relevante de descolonização do pensamento e que tem caracterizado o novo ciclo do movimento indígena” (Porto-Gonçalves, 2009, p. 28).

Faz sentido trazer este diálogo com os processos político-identitários dos povos originários, na medida em que nos permitem, de forma dialógica, tensionar a concepção institucionalizada das epistemologias africanas e indígenas ao estarem relegadas ao âmbito do folclore, do mito ou do empírico. Por isso, nesta escrita, problematizamos o fato de reduzir uma cultura, uma epistemologia, a um conjunto de representações estereotipadas, com base nos padrões de poder e saber alheios aos contextos que as produziram. Isto é, buscamos combater de forma dialógica a negação das epistemologias africanas que tem sido fundamental no mundo contemporâneo para legitimar e validar regimes únicos de referência.

Nesta direção, partimos dos estudos decoloniais2 em diálogo com filósofos africanos (Cardoso, 2010; Castro-Gómez, 2005, 2014; Mignolo, 2008, 2014, 2017a; Omoregbe, 2002; Ondó, 2001; Oyěwùmí, 2004; Quijano, 1992; Walsh, 2009), pois entendemos que estas vozes, juntas, contestam - desde lugares diferentes - a visão essencialista do mundo instituída pela epistemologia ocidental, desconstruindo não só as explicações positivistas do mundo social e físico, mas também a certeza da ciência e a verdade da filosofia ocidental. Com base nestes autores, a pergunta “Haverá uma episteme universal ou haveria uma episteme de acordo com cada cultura?” torna-se fundamental para questionar o imaginário social e as produções acadêmicas sustentam que o conhecimento mantém uma universalidade.

Entendendo que estes lugares de fala apresentam campos de luta e resistência ao eurocentrismo, nos aproximamos do pensamento de desencantamento wittgensteiniano (Miguel & Tamayo, 2020), pois suas ideias3 podem lançar luzes sobre a impossibilidade de manter uma concepção única e universal de conhecimento com base na crítica desenvolvida por Ludwig Wittgenstein (2017) sobre a visão essencialista da linguagem. Assim, o tensionamento proposto pelo filósofo apresenta semelhanças com os debates levantados por Mignolo (2008) no que se refere à “desobediência epistêmica”, entendendo que, num sentido wittgensteiniano, tal atitude pode ser compreendida como a luta contra o enfeitiçamento pela linguagem,

pois tal luta revelaria as nuances e configurações de poder e colonialidade entretecidas nos conhecimentos muitas vezes tomados como neutros em discursos hegemonicamente produzidos e naturalizados. Tanto para Ludwig Wittgenstein (2009) quanto para Mignolo (2008), a pesquisa acadêmica deve procurar dissolver as imagens ilusórias que nos enfeitiçam. Ainda que por vias diferentes, eles nos convidam a desconfiar de nossas certezas mais incontestáveis, forjadas por uma determinada estética de pensamento, por um tipo de racionalidade, desafiando-nos a estampar as feridas colonialistas da Abya Yala, com o propósito de se criar imagens de outros mundos possíveis nos quais diferentes formas de vida possam coexistir. (Miguel & Tamayo, 2020, p. 31)

Articulando esses pensadores, nos colocamos à deriva na linguagem, em órbita de pensamentos outros. Como professoras e pesquisadoras que trabalham com os cursos de licenciatura em Matemática (USP/UFMG), Pedagogia (USP/UFMG) e o Curso de Formação Intercultural para Professores Indígenas (UFMG), buscámos, nestes últimos três anos, pensar a respeito do ensinar e do aprender na sala de aula de matemática a partir das práticas africanas4 - no caso, neste artigo, trataremos da mancala5.

Estas práticas socioculturais de origem africana vêm sendo movimentadas nas disciplinas que ministramos no ensino superior, em minicursos e comunicações orais e em eventos da área da Educação Matemática, nos quais buscamos problematizar a organização disciplinar do conhecimento nos currículos escolares, tensionando-o ao estudar práticas de povos africanos na escola. Para isto, nos orientamos teoricamente com a compreensão da Etnomatemática como um discurso de contraconduta no interior da Matemática, a qual considera que há conhecimentos matemáticos que se manifestam de diferentes maneiras em todas as culturas (Tamayo & Silva, 2018a).

Consideramos importante levar esta discussão para espaços de formação inicial e continuada de professores, ao discuti-la na forma em que compreendemos a Etnomatemática e os diversos desdobramentos que tal postura provoca, para entender como práticas socioculturais diferentes produzem matemáticas diferentes (Tamayo & Silva, 2018b; Silva & Tamayo, 2019, 2021). Entendemos que estes debates possibilitam a decolonização do nosso olhar sobre o ensino da cultura afrobrasileira e africana na escola, em especial na aula de Matemática. A proposta de conhecer e estudar a prática da mancala demarca o desafio de rompimento com perspectivas abissais de totalidade, que concebem a Matemática como universal e única, contrárias ao movimento de pensar em matemáticas, no plural, uma vez que assumir este posicionamento na escola ou na universidade - sendo instituições concebidas pelo Ocidente hegemônico - confronta a monocultura da ciência, a partir do reconhecimento de conhecimentos heterogêneos.

Ao propormos levar a mancala para a escola e para a sala de aula de Matemática tentamos promover experimentações que contribuam para o reconhecimento, estudo e problematização dos saberes que emergem nas fronteiras culturais (Tamayo & Lemos, 2016). Esta atitude procura pelo múltiplo, ao invés das divisões físicas e discursivas que separam pessoas, conhecimentos, histórias... No devir dessas fronteiras, ao trilhá-las, construímos pontes que articulam e tensionam concepções de conhecimento colocadas como antagônicas pelas narrativas da Modernidade/Colonialidade. Deste modo, entendemos que, ao deslocar a prática da mancala para a aula de Matemática, atravessamos pontes que tensionam a manutenção da monocultura promovida pelos currículos escolares e universitários.

Nesse movimento há um deslocamento da prática da mancala dos seus contextos originais de realização e, por conta deste deslocamento, de acordo com Miguel (2010), não poderíamos, em rigor, dizer que estamos diante da mesma prática; porém, fazer este exercício para tratar destas práticas socioculturais não escolares, e de outras, na escola

transgride as fronteiras de campos culturais disciplinares estabelecidos a fim de se reconhecer como igualmente legítimas, do ponto de vista da análise cultural, atividades humanas e práticas socioculturais que nelas se realizam que, por quaisquer razões, não alcançaram o estatuto disciplinar. (Miguel, 2010, p. 4)

Dita transgressão é entendida como um fazer/estar ‘indisciplinar’ na sala de aula de Matemática, no qual “todas as atividades humanas são produtoras de cultura” (Miguel, 2010, p. 4).

Assumir a opção indisciplinar pressupõe entender que as práticas socioculturais poderiam ter vida escolar e não escolar, o que nos obriga a indagarmo-nos acerca das práticas que escapam à escola, ao currículo, à aula de Matemática, pois

uma problematização indisciplinar vista como uma prática terapêutico-gramatical consiste em rastrear diferentes práticas culturais não escolares em diferentes campos de atividade humana. A ideia é tomar um objeto de investigação e, assim como na terapia filosófica sugerida pela filosofia de Wittgenstein, percorrer diferentes usos, ou, no caso, possibilitar o descolamento de uma prática cultural (vista como jogo simbólico-discursivo) por diferentes campos e contextos de atividade humana, dentre eles, o campo de atividade educativa escolar, o qual possui, como campo de atividade humana, suas singularidades. É esta problematização que nos tem permitido ver os processos de mobilização cultural escolar de uma outra maneira, não mais subordinada ao regime disciplinar. (Miguel et al., 2012, p. 2)

Esta prática educacional se contrapõe à subalternização de conhecimentos, o que dialoga com a perspectiva da decolonialidade, isto porque, tanto na primeira quanto na segunda concepção, todo conhecimento produzido no seio de uma forma de vida deve ser tratado considerando suas próprias regras e parâmetros epistemológicos. O exercício indisciplinar está voltado a não traduzir a prática da mancala usando como padrão de referência a Matemática, o que não nos impede de encontrar semelhanças entre esses modos de agir. Entendemos que olhar para a mancala enquanto prática sociocultural, e não como um jogo, é um ato de desobediência epistêmica, no sentido de Mignolo (2008). Diante deste posicionamento, este artigo não visa mostrar o desenvolvimento dessas práticas em sala de aula, mas sim apresentar teoricamente o nosso modo de olhar para a mancala como uma prática sociocultural e os efeitos que isto traz no questionamento da Matemática eurocêntrica, na luta contra a colonialidade do saber. É por isto que nossas reflexões não têm como propósito definir se a prática da mancala “é” ou “não é” Matemática, mas sim descrevê-la “como encenações simbólicas regradas do corpo humano, performadas normativamente e de forma inequívoca” (Tamayo & Silva, 2018b, p. 271).

Esta escrita busca apresentar como fomos decolonizando nosso olhar sobre a mancala, na medida em que, em algum momento, olhamos para esta produção cultural como jogo - no sentido como é entendido no Ocidente - e hoje a entendemos como prática sociocultural, assim nos afastando de muitos pesquisadores da Educação Matemática, em especial da Etnomatemática (Pereira, 2011; Santos, 2008; Voogt, 1997). Trazer estes debates para a Educação Matemática significa, de um lado, decolonizar as metodologias de pesquisa e, do outro, decolonizar esse nosso olhar verificacionista que nos captura e nos incita a ver no ‘outro’ a nós mesmos.

Acreditamos que é preciso que educadores matemáticos se deixem encantar pelas filosofias e epistemologias africanas, pois, como diz a nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí (2004), uma das características da chamada era moderna é “o estabelecimento de hegemonia cultural euro-americana (...). Em nenhum lugar isso é mais profundo que na produção de conhecimento sobre comportamento humano, história, sociedades e culturas” (p. 1), o que implica em um grande problema, que é a “racialização do conhecimento” (p. 1), em que a Europa se coloca como única fonte do conhecimento (de cultura).

Propositalmente, como um movimento de resistência, no sentido de Foucault (2009), temos apontado reiteradamente em nossas escritas decoloniais a Lei 10.639/2003, promulgada em 25 de janeiro de 2003, que determina o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana no currículo escolar brasileiro. Isto porque, não só se torna uma expressão contra o racismo sistemático que opera em todas as instâncias sociais brasileiras, mas também desestabiliza a crença instituída de que os europeus (homens brancos) são os únicos capazes de produzir conhecimento, colocando o resto do mundo à margem, negando, inclusive, a capacidade, neste caso, dos povos africanos de produção de conhecimento. Além do mais, entendemos também que a referida Lei representa desafios, tais como: superar a desconfiança a respeito da capacidade da África de produzir um pensamento filosófico; superar as compreensões equivocadas sobre a tradição oral africana; superar a visão preconceituosa de que abaixo do Saara todo mundo vê bruxas e feiticeiros por todos os lados; fortalecer o debate sobre a filosofia brasileira, como discutido por Pereira (2011).

Assim, pensamos que é tarefa da Educação Matemática contribuir com mudanças nessas perspectivas, posto que, no contexto global da produção de conhecimento, devemos considerar a busca pela compreensão das realidades africanas e da sua diáspora na América Latina, realidades cruéis de negação, epistemicídio, enfim, uma política contínua de negação do Outro, ou seja, dos povos africanos, afrodiaspóricos, indígenas, latino-americanos, e das mulheres.

Entendemos que esta atitude reclama por práticas de pesquisa outras que não estão interessadas em traduzir as matemáticas usando a Matemática como padrão de coreção das mesmas, mas sim em estudar as práticas socioculturais das diversas culturas, inclusive sem negar a Matemática acadêmica. Deste modo, neste artigo, ao assumir a problematização indisciplinar, buscaremos elucidar sobre como uma prática terapêutico-gramatical-decolonial pode criar caminhos para o questionamento de discursos naturalizados sobre a Matemática, tensionando-a enquanto um campo disciplinar neutro e universal. Entendo que, a problematização indisciplinar é “sobretudo, um ato de transgressão de limites disciplinares” (Miguel & Mendes, 2021, p. 125), pois estimula mecanismos que desestabilizam, descolonizam ou desconstroem “determinadas maneiras de pensar, não só com o propósito de se dar visibilidade a outros modos de pensar, mas também de se criar novos esquemas de politização na luta por um novo direito antidisciplinar” (Miguel & Mendes, 2021, p. 125).

2. Mancala, uma Prática Sociocultural Africana: um Olhar Terapêutico-Gramatical-Decolonial

Existem diversos estudos e pesquisas que, procurando indicar outras formas de fazer e ensinar Matemática, têm assumido a mancala como um jogo, o que tem implicado vários desdobramentos teóricos, práticos, didáticos e metodológicos através de uma construção teórica que assume diversas concepções inspiradas em autores que, do nosso ponto de vista, ainda estabelecem um diálogo unilateral e colonizador. Mesmo que estas pesquisas pretendam dar um reconhecimento a esses saberes, ainda usam como padrão de correção e de análise da mancala a Matemática. Neste sentido, os saberes mobilizados na mancala se colocam ao serviço da Matemática, em termos de Lizcano (2006). Esta atitude contribui com a manutenção das políticas epistemológicas promovidas pelo projeto Modernidade/Colonialidade, na medida em que “a discussão desses saberes outros têm a função de aprimorar ou garantir o poder da Matemática que tudo sabe e tudo resolve” (Monteiro & Mendes, 2019, p. 6).

Procuramos, pois, outras vias de aproximação da prática da mancala, assumindo o que, para este artigo, denominamos atitude terapêutico-gramatical-decolonial. Esta atitude procura questionar e desterritorializar a manutenção de uma única imagem de Matemática permitindo criar novos territórios, linhas desconstrutivas para produzir novos fluxos nas salas de aula e nas pesquisas, novas formas de entender o conhecimento para além das usuais dicotomias que organizam o pensamento ocidental. Criar outros fluxos conjugados às formas de vida, suas crenças e rituais. A ideia é caminhar no sentido da invenção, criação, acontecimento na sala de aula.

Vale a pena notar, neste ponto, que a atitude terapêutico-gramatical-decolonial encontra inspiração na aproximação entre a terapia wittgensteiniana e as práticas de pesquisa promovidas pelos estudos decoloniais. Na terapia wittgensteiniana se parte do que está manifesto nas encenações da linguagem, se parte das práticas socioculturais para desconstruir, isto é, “descompactar enunciados nelas manifestos, mostrando-nos que é possível vê-los de outras maneiras, visando à desconstrução de enunciados metafísicos, absolutistas e essencialistas manifestos nas encenações da linguagem” (Miguel, 2016, p. 384). No segundo caso, essa aproximação fica caracterizada pelos debates epistemológicos promovidos pelos pesquisadores decoloniais que, problematizando a matriz colonial de poder, procuram desconstruir determinadas maneiras de pensar e agir instituídas no mundo contemporâneo.

Neste sentido, quando apontamos a possibilidade de associação e comparação dos códigos de determinada cultura com a simbologia da Matemática contida nos nossos programas curriculares escolares, dizemos que não deslegitimamos as metodologias que leem ou entendem os conhecimentos de outras formas de vida usando única e exclusivamente seus próprios parâmetros - neste caso, da gramática (Wittgenstein, 2017), da geometria, da aritmética, da álgebra, ou outros de cunho Matemático. Contudo, entendemos que esta atitude não é suficiente para transgredir indisciplinarmente. Cientes disso, nos aproximamos da noção de semelhanças de família de Wittgenstein (2017), entendendo que esta noção busca pela diferença, ou seja, pelo exercício de olhar para os diferentes significados desses conhecimentos e práticas sem sobrepor uns aos outros, entendendo-os como independentes.

A noção de semelhanças de família é caracterizada por Wittgenstein (2017) entre os aforismos §§65-88 do livro Investigações Filosóficas. Este filósofo tem a linguagem como eixo das suas pesquisas caracterizando-a a partir das diversas práticas socioculturais, isto é, a linguagem está ligada ao agir humano, aos modos em que humanos e não humanos, em contextos de atividade específicos, ao se relacionarem entre si, produzem significados sobre o mundo. Por exemplo, a palavra “matemáticas” não designa nada, nem uma experiência individual, nem coletiva. No entanto, isso não significa que a ela não sejam atribuídos significados segundo os usos que coletivos de pessoas podem vir a fazer dela. Seu significado está dado em práticas sociais, nos jogos de linguagem, que governam o uso da expressão em uma forma de vida. Estas práticas socioculturais, ou estes jogos de linguagem, permitem que alguém reconheça e identifique uma certa experiência como uma instância do conceito de “matemáticas”.

A expressão jogo de linguagem se refere, em termos de Wittgenstein (2017), ao “conjunto da linguagem e das ações com as quais está interligada” (§7, p. 8), aos ilimitados usos praxiológico-corporais que fazemos dos signos de qualquer tipo de linguagem no contexto de uma atividade que se realiza em uma forma de vida. Um jogo de linguagem pode ser entendido, então, como corpos humanos em (inter)ação simbólica com outros humanos ou demais seres naturais, e é nessa interação - que se dá de forma simbólico-corporal - que conhecimentos são validados, legitimados e usados (Miguel, 2016).

Neste sentido, será possível enxergar a mancala como um tipo particular de jogo de linguagem com as suas próprias regras instituídas? Por exemplo, podemos significar e distinguir os sinais impressos na mancala com base nas regras gramaticais6 de dois jogos de linguagem distintos: o da prática cultural da semeadura e colheita desse povo e o da prática cultural de orientação e localização espacial ao se lidar com as covas e as sementes a serem distribuídas. Tanto uma atividade como a outra possuem regras que orientam o significado atribuído aos sinais, que direcionam as performances corporais dos praticantes da mancala, para que a distribuição das sementes seja realizada de forma inequívoca, isto é, cada atividade possui sua gramática (Tamayo, 2017). (ver Figura 1).

Fonte: http://www2.clarku.edu/faculty/jborgatti/discover/1meaghan/ayo.htm

Figura 1: Praticantes da Mancala.

A mancala, como um tipo de jogo de linguagem, possui regras que envolvem, por exemplo, a contagem. Porém, estas regras são independentes das regras que organizam a contagem que utilizamos na Matemática escolar para registrar e operar com números. Então, podemos ver matemáticas, no plural, nas encenações dos praticantes da mancala? Nós diremos que sim! Não porque há números envolvidos nas ações que são realizadas neste jogo de linguagem pelos seus praticantes, mas porque suas ações são orientadas por regras que conferem significados inequívocos. Regras que orientam as ações dos participantes e que dão sentido ao uso combinado dos signos presentes no desenvolvimento da prática da mancala.

Ver Matemática em encenações corporais ordinárias permite desatrelá-la daquela imagem disciplinar exclusivista - escolar ou acadêmica - a que nos acostumamos aprisioná-la. Ajuda-nos a vê-la no plural, como “matemáticas”, como aquilo que as pessoas podem fazer, podem aprender a fazer ou fazem sem saber que o fazem quando praticam certos jogos de linguagem. Permite-nos ver a própria Educação Matemática de outra maneira e olhar de forma crítica para o que se tem feito secularmente na escola em nome do que temos chamado “educação matemática escolar”. Permite-nos considerar outros inesgotáveis modos como as pessoas se educam matematicamente em todos os contextos de atividade humana. (Miguel, 2016, p. 375, grifos do autor)

Na máquina pós-metafísica de Wittgenstein (2017), na leitura feita por Miguel (2016), se compreende as matemáticas em ação como conjuntos heterogêneos e dinâmicos de encenações simbólicas regradas - jogos de linguagem - do corpo humano com propósitos inequívocos, pois “se a matemática é um jogo, então, jogar um jogo é fazer matemática, e se assim é, por que dançar não é também matemática?” (Wittgenstein, 1998, p. 258). Por que a mancala não produz matemáticas na sala de aula? Como fazer matemáticas com a mancala na sala de aula? Como praticar a mancala entendendo-a como um jogo de linguagem normativamente orientado?

Entendemos que a prática da mancala, ao ser composta por encenações simbólicas do corpo humano, nos mostra como “certamente a matemática é, em certo sentido, uma doutrina - mas também um fazer” (Wittgenstein, 2017, Parte II, p. 219, itálicos do autor). Inclusive, esta prática é realizada de diversas formas no continente africano, como documentado por Santos (2008), como uma família das mancalas. Nós entendemos que esta família de mancalas inclui tipos de jogos de linguagem que se assemelham entre si, pelas suas gramáticas e regras, assim como pela semelhança nas performances corporais que são realizadas pelos seus praticantes.

A mancala (ver Figura 2) é realizada com o manuseio de pequenas sementes no chão, movimentando-as por pequenas covas. Também, em alguns casos, se usam tábuas como instrumentos para a realização da prática, que simulam as covas que são feitas no chão. Com este esclarecimento, pretendemos apontar que a prática não está determinada pelo uso da tábua, na medida em que ela é um instrumento que permite a sua realização, assim como as sementes.

Para o povo Yorubá da Nigéria, o Ayoayo possui dois suportes figurativos criados em ambos os lados da tábua onde estão representadas as covas que são feitas no chão; este suporte simboliza os valores culturais (ver Figura 3). Há uma figura masculina entre duas figuras femininas em cada lado simbolizando os relacionamentos, que são uma parte importante de sua cultura. “Para os Yorubás, a vida é um agregado de relacionamentos - relacionamentos com outras pessoas, com a natureza, com doenças e morte, e com o próprio passado e o destino pessoal. Os relacionamentos nunca são estáticos” (Fagg & Pemberton, p. 164, como citado em O'Connell, 2004, p. 1) e o Ayoayo é um instrumento que carrega consigo estes valores.

Fonte: https://www2.clarku.edu/faculty/jborgatti/discover/1meaghan/ayo.htm

Figura 3: Ayoayo Yoruba (Nigéria).

A jornalista O'Connell (2004), nas suas pesquisas desenvolvidas junto ao povo Yorubá, mesmo caracterizando a mancala como um jogo, o que é muito comum na literatura, relata como a mancala, entendida como uma prática de diversas tradições africanas, é utilizada em ocasiões culturais e religiosas. Por exemplo, em rituais fúnebres é usada nas casas de luto para divertir os espíritos dos mortos antes de serem enterrados. Inclusive, procuram não fazer a prática à noite, pois acreditam que os espíritos vão querer participar e podem levar a vida dos participantes. O'Connell (2004) também relata que cada aldeia teria dois tipos de tábuas, uma com uma parte superior plana e outra com uma parte superior curvada. Quando uma pessoa morria, os aldeões não usavam o tabuleiro favorito desta pessoa, para que seu espírito não quisesse participar.

Assim, entendemos que pensar nas diferentes formas em que se pode praticar a mancala herdadas dos conhecimentos africanos que chegaram a Abya Yala nos processos de colonização significa reconhecer sua origem e perceber que, para além do instrumento que é usado (no caso, uma tábua) e das estratégias que podem ser usadas para semear e capturar o maior número de sementes, existem, por trás dessa grande família, epistemologias que sustentam a sua relevância cultural. Por exemplo, alguns povos praticam a mancala somente durante o dia, deixando a tábua fora de casa à noite, para que os deuses também possam praticar a mancala e, assim, com sua intervenção, favoreçam as colheitas. Outros povos não realizam esta prática à noite, pois acreditam que nesta hora espíritos virão, levando, então, a alma dos semeadores embora.

Entender e estudar estes locais de produção da prática da mancala parte de um desprendimento epistêmico/político (Mignolo, 2014) para desconstruir o pensamento que se quer universal, homogêneo, descorporificado e atemporal. Fazer este exercício nos permite ser “epistemologicamente desobedientes, e pensamos e fazemos descolonialmente, habitando e pensando nas fronteiras e as histórias locais, confrontando-nos aos projetos globais” (Mignolo, 2017b, p. 21).

Então, começamos a perceber que jogos de linguagem são múltiplos e podem variar de uma forma de vida para outra, eles não se interligam a uma única forma, ou a uma única narrativa, não existe nada essencial neles que os perpassa de forma homogênea, mas através de algumas semelhanças é possível que eles dialoguem uns com os outros; porém, eles são autônomos, pois pertencem a formas de vida diferentes (Tamayo, 2017).

Portanto, o movimento das semelhanças de família se faz no movimento das diferenças, de modo que cada prática obedece a um lugar epistemológico diferente, e se realizam umas independentes das outras, não são dependentes para sua realização; “é assim que funciona a linguagem, isto é, se a linguagem funciona, na verdade, não como ‘a’ linguagem, mas como um conjunto de jogos de linguagem heterogêneos, descontínuos e não uniformes, que mantêm entre si semelhanças de família” (Miguel, 2015, p. 251).

Deste modo, entendemos que são essas semelhanças de família, enfatizadas por Miguel (2015) fundamentado em Wittgenstein, as que permitem o intercâmbio de ideias e o diálogo entre formas de vida distintas, por meio de seus jogos de linguagem. A linguagem surge a partir de uma prática social que faz parte de uma forma de vida em que cada um desses jogos de linguagem constitui uma linguagem completa, e não podemos significar algo fora ou independentemente dos jogos de linguagem.

Neste ponto, então, se opera ao nível das práticas sociais independentes entre si, isto é, a mancala enquanto prática funciona de forma independente das práticas da Matemática disciplinar, porém encontramos semelhanças entre os modos de agir dos sujeitos que as praticam. Modos de agir que estão sempre envolvidos num movimento da diferença. Assim, os usos da linguagem emergem de forma autônoma, ou seja, nos encontramos ao nível do pensamento fronteiriço que, por definição, pensa desde/para/com os espaços e tempos que a “autonarrativa da modernidade inventou como seu exterior para legitimar sua própria lógica de colonialidade” (Mignolo, 2017b, p. 30). Isto é, “o pensamento fronteiriço é singularidade epistêmica de qualquer projeto decolonial” (Mignolo, 2017b, p. 16). Pensamento fronteiriço e desobediência epistêmica no sentido de desprender-se para aprender habitando a fronteira, sentindo e pensando a/na fronteira como um espaço de lutas, resistências, de novas formas de subjetivar-se (Mignolo, 2017b).

Nesse trânsito, pelas bordas e pelas fronteiras epistemológicas, semelhanças de família entre jogos de linguagem de formas de vida podem ser estabelecidas como parte do movimento da diferença (Tamayo, 2017). Por exemplo, como já indicamos, na mancala há um desenvolvimento de contagem, porém as regras que orientam os participantes neste desenvolvimento são independentes das regras que organizam a contagem utilizadas e instituídas na Matemática escolar para registrar e operar com números. Isto é, tanto na prática da mancala se faz contagem, como na Matemática. Neste aspecto podemos dizer que encontramos uma semelhança entre estes dois jogos de linguagem, pelos modos como os sujeitos conduzem esta prática. Entretanto, as regras e os objetivos que os orientam são diferentes em cada contexto de atividade. Encontramos formas de contagem diferentes.

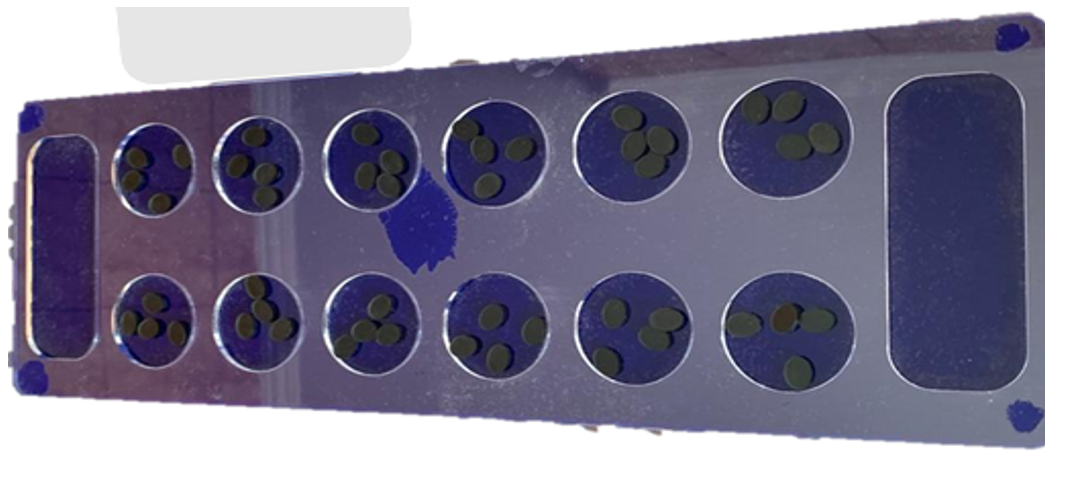

Vejamos, a gramática e as regras que orientam quem pratica a mancala nos permitem entender esta prática como um jogo de linguagem completo: a movimentação das sementes pelas covas da tábua ou do chão, quando se pratica a mancala, segue regras gramaticais que possuem o sentido de semeadura e colheita. A preparação para iniciar a semeadura consiste em colocar quatro sementes em cada uma das covas (ver Figura 4). Na frente de cada fileira fica uma pessoa; cada fileira pode ser de quatro ou seis covas, ou mais, e elas representam o campo de semeadura e/ou colheita de cada pessoa. As duas concavidades maiores nas extremidades da tábua, também chamadas de oásis, servem para colocar as sementes capturadas. É atribuída a cada participante a cavidade (oásis) referente ao seu lado esquerdo.

Figura 4: Mancala de 6 Covas a Cada Lado da Tábua Elaborada no Fab Lab - Laboratório de Ensino - Pelos Alunos da Licenciatura em Matemática da Faculdade SESI/SP de Educação na Disciplina de Etnomatemática.

Cada pessoa semeia as covas de forma alternada, uma por vez. Para iniciar, devem-se recolher as sementes depositadas em uma cova e com elas semear, no sentido anti-horário, suas covas, bem como as covas do outro participante, deixando uma semente em cada nova cova. Seguindo a gramática deste jogo de linguagem (as regras da prática), as doze covas da tábua são consideradas como se formassem um círculo, que deve ser percorrido sempre no sentido anti-horário. Assim, se o número de sementes a ser semeado for maior que onze, dá-se uma volta completa pela tábua, pula-se a cova de partida sem deixar ali nenhuma peça e prossegue-se repartindo as sementes restantes pelas covas seguintes.

Para capturar as sementes é preciso que a última cova onde o semeador semeou satisfaça duas condições: 1) pertença ao campo do outro semeador; 2) contenha duas ou mais sementes, já contando com aquela recém-semeada. O propósito que orienta quem pratica a mancala é compartilhar as sementes. O acaso e a estratégia usada por cada praticante determinarão quem irá ficar com o maior número delas. Além do mais, no momento em que a última semente for colocada numa cova vazia pertencente ao semeador, ele pode “colher” todas as sementes que estiverem na casa do outro semeador, que se encontra em frente e “paralela” à sua, colocando-as no seu oásis.

Ao terminar a semeadura - distribuição das sementes - e realizar a colheita (se for o caso), o semeador passa a vez. Exceto quando a última semente distribuída for colocada no seu próprio oásis; nesse caso, ele deve semear de novo. A prática da mancala termina quando todas as covas de um dos lados estiverem vazias e o semeador da vez não tiver mais nenhuma cova com um número suficiente de sementes para alcançar o outro lado. Também se finaliza quando alguém tiver o maior número de sementes em seu oásis, lembrando que as sementes restantes na tábua não entram na contagem. Na mancala não tem “ganhador” ou “perdedor”, pois o objetivo da prática é compartilhar as sementes.

Vale a pena notar que, na descrição do desenvolvimento da mancala, usamos os termos próprios da sua prática, como ‘semeadura’, ‘colheita’, ‘tábua’, ‘cova’, buscando reforçar a prática da mancala e os usos da linguagem que a orientam. Como jogo de linguagem, essa prática possui seu propósito em concordância com as formas de vida em que se realiza e que imprimem sentido, significado, às ações efetuadas de um certo modo e não de outro.

O fundamental aqui é percebermos que há uma relação de elementos semelhantes que podem existir entre jogos de linguagem que recaem sobre as formas de agir dos sujeitos dentro de uma prática. Por exemplo, entendemos que ao semear na mancala se realiza uma contagem, nela há uma correspondência entre um objeto e um signo. Esta correspondência, por analogia, pode se assemelhar com uma das características da definição de contagem elaborada pelo matemático Bento de Jesus Caraça (1951), para quem a contagem significa realizar sucessivamente uma correspondência entre cada objeto contado numa coleção e um número da sucessão do conjunto dos Naturais. Tal correspondência, neste jogo de linguagem da Matemática disciplinar, pode ser biunívoca (que se traduz na igualdade) ou prevalente (que se traduz pela desigualdade), sendo que estas características são algumas das regras gramaticais que orientam este jogo. Portanto, ainda que nestes dois contextos de atividade humana esteja se realizando a contagem e seja possível encontrar semelhanças nas formas de agir dos sujeitos, nos diz Wittgenstein (2017):

Em vez de mencionar algo que é comum a tudo o que chamamos de linguagem, digo que essas manifestações não têm uma coisa em comum pela qual empregamos para todos eles a mesma palavra - mas que eles estão mutuamente aparentados de muitas formas diferentes. E é devido a esse parentesco, ou a esses parentescos, que nós chamamos a todos eles de “linguagem”. (§ 64)

Em diálogo com este modo de olhar de Wittgenstein (2017), podemos afirmar que mesmo que, em algum aspecto, estas práticas se assemelhem, elas são jogos de linguagem diferentes entre si e independentes que possuem suas regras gramaticais e propósitos específicos que estão em conformidade com as formas de vida às quais pertencem. E, mesmo que certas relações de parentesco ou de semelhanças de família se manifestem, alguns traços podem ou não ser comuns entre eles, isto porque “os significados encontram-se na prática da linguagem, nos usos, mas, ao mesmo tempo, não são arbitrários. Eles são direcionados pela gramática (...) e condicionados por formas de vida, mas não preestabelecidos definitiva e universalmente” (Vilela, 2010, p. 438).

Esta perspectiva apresenta um grande desafio para os educadores matemáticos, os etnomatemáticos e professores de Matemática, na medida em que se propõe uma reconstrução epistêmica como estratégia de decolonizar o olhar diante, neste caso, de práticas socioculturais que têm sido invisibilizadas pela racionalidade científico-técnica colonial. Assim, tais práticas devem contribuir para um desprendimento da racionalidade moderno-colonial de modo que, no diálogo com outras epistemologias, não se imponham padrões de correção baseados, por exemplo, na Matemática. E, neste ponto, entendemos que Wittgenstein (2017) nos permite esse diálogo e nos coloca diante da possibilidade de uma enunciação de fronteira em que histórias e práticas outras, não ocidentais hegemônicas, são contadas com base nos critérios epistemológicos em que elas se sustentam, toda a vez que

o pensamento de fronteira torna-se, então, a epistemologia necessária para desvincular e descolonizar o conhecimento e, no processo, construir histórias locais decoloniais, restaurando a dignidade que a ideia ocidental da história universal tirou de milhões de pessoas. (Mignolo, 2012, p. X)

Contudo, notamos que estamos distantes desta postura epistêmica, na medida em que, nos dias atuais, encontramos, por exemplo, no livro didático de Matemática do Projeto Araribá (2010), a mancala que é apresentada ao 6.º ano do Ensino Fundamental como uma sugestão de jogo - no sentido em que o Ocidente hegemônico compreende esta palavra - para desenvolver o raciocínio lógico Matemático e os processos de contagem. O livro ainda sugere que a mancala seja trabalhada no início do ano letivo, já que neste momento também são apresentadas as histórias dos sistemas de numeração com base no currículo da Matemática. Assim, ainda que consideremos importante colocar a mancala como parte do currículo escolar, visto que já representa uma transgressão aos padrões de poder instituídos na escola, reiteramos que as atividades envolvidas não devem tornar-se mais uma ferramenta que permite valorizar apenas a cultura eurocêntrica com base num jogo de linguagem que é produzido em outra forma de vida.

O anterior não quer dizer que não possam ser estabelecidas relações de semelhança entre a gramática que orienta a prática da mancala e a gramática que orienta a Matemática, procurando que epistemologias diferentes dialoguem; ao contrário: significa possibilitar encontros de saberes que não inviabilizem ou subalternizem a história, cosmogonia e epistemologia africana. Este encontro é por nós concebido como um movimento decolonial, indisciplinar, político/epistêmico, isto é, um olhar terapêutico-gramatical-decolonial como possibilidade para diálogos epistemológicos.

Vejamos, a ideia é que essa questão tenha visibilidade na escola, no sentido de essas práticas também serem estudadas na sala de aula de Matemática e não só nas aulas de Ciências, Geografia e História, o que pode reforçar preconceitos instituídos de as práticas africanas serem uma questão relegada ao passado, fossilizada. O professor de Matemática pode desenvolver atividades com essa prática sem associá-la diretamente a números, gráficos, porcentagem, lógica ou outros conceitos atribuídos ao conhecimento disciplinar organizado pela Matemática, fazendo um desprendimento da sua epistemologia e permitindo-se uma aproximação às práticas africanas como parte da cultura da humanidade.

Isto posto, deixamos de ver ‘Matemática em tudo’ e passamos a ver práticas socioculturais ou jogos de linguagem independentes entre si com lentes decoloniais/indisciplinares. Assim, esta escrita propõe um diálogo teórico que busca questionar a imposição do olhar eurocêntrico, no caso, sobre as práticas matemáticas africanas, uma vez que essa atitude pode evitar o conhecimento da prática da mancala apenas como parâmetro para a Matemática ocidental.

A partir do olhar da mancala como prática social com sua própria gramática, nos colocamos diante de um movimento decolonial e de desprendimento e, como efeito, se criam fissuras na concepção tradicional de currículo escolar que tende a responder às perguntas “que ensinar?” - conteúdos matemáticos disciplinarizados e hierarquizados - e “como ensinar?” - metodologias e técnicas de ensino -, para começar a pensar nas perguntas “a quem ensinamos?” e “onde ensinamos?”, deslocando o nosso olhar para as subjetividades e nos colocando o desafio de pensar currículos escolares indisciplinares centrados nas formas de vida e suas práticas sociais.

Desaprender a aprender só com o cérebro. Aprender com a cabeça toda, com o olhar, o olfato, o paladar, com as mãos, pernas, pés, coração, aprender com o corpo todo. Quando fazemos “covas na areia” nos propomos a aprender desaprendendo, se nos permitirmos ser afetados por sensações outras e histórias outras e vidas outras e... Quando vemos de outros modos, passamos a alimentar outras imagens

da Matemática que calcula por aproximações, que considera muitas variáveis frequentemente não envolvidas nos processos de cálculos rigorosos tais como gostos e preferências (LAVE, 2002), o sol e vento (COSTA, 1998), o esforço físico (KNIKNIK, 1996), ou ainda, a sazonalidade (MONTEIRO, 1998). (Vilela, 2010, p. 445)

3. Reflexões à Vista: Desaprender para Aprender

Concordamos com Mignolo (2014) quando afirma que colonialidade “é o lado obscuro e necessário da modernidade; é a sua parte indissociavelmente constitutiva” (p. 30). Portanto, pensamos que movimentar estudos e ideias da mancala como uma prática social legitimada e validada numa outra forma de vida possibilita desestabilizar a escola enquanto, por exemplo, instituição normalizadora de práticas e táticas das relações de poder e saber (Foucault, 2009). Assim, entendemos que as atividades escolares que buscam discutir a história e a cultura africana e afrobrasileira devem estar em diálogo com práticas pedagógicas decoloniais que não usam estes conhecimentos em prol de manter a Matemática disciplinar e o seu status de neutralidade e universalidade.

Com esta reflexão procuramos levantar o debate, na Educação Matemática, sobre a necessidade de um diálogo indisciplinar e decolonial com a epistemologia africana e afrobrasileira, como forma de ampliar nossa visão da Matemática e tensionar as formas de colonialidade, numa tripla dimensão - poder, saber e ser -, que se reproduzem sob a primazia epistêmica do pensamento ocidental. Assumir esta posição significa confrontar a monocultura da ciência moderna, na medida em que partimos do reconhecimento da pluralidade epistêmica, e também partimos da concepção de conhecimentos heterogêneos, sendo um deles a Matemática disciplinarmente organizada.

Este tensionamento epistemológico nos permite pensar currículos escolares indisciplinares centrados nas formas de vida e suas práticas sociais e, nesta direção, procurar respostas à seguinte pergunta: “como deverão ser planejados, organizados e implementados os currículos de modo a que a escola possa dar melhores respostas às mudanças do mundo contemporâneo?” (Veiga-Neto, 2002, p. 166).

Esta pergunta pede uma resposta ainda a ser construída. Vemos como possibilidades essas ações surgirem a partir de condutas e posturas que nascem à deriva na linguagem, navegando pela vida contemporânea. Nós acreditamos que o olhar terapêutico-gramatical-decolonial que se compromete com a desobediência epistêmica para aprender a desaprender nos permite transitar pelas trevas do labirinto da linguagem, tendo como base o fato de que: “não há outra maneira de saber, fazer e ser descolonialmente, senão mediante um compromisso com a desobediência epistêmica” (Mignolo, 2017b, p. 23). Isto provoca uma relação outra com o nosso tempo contemporâneo.

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro (...). O contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige- se direta e singularmente a ele. Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu tempo. (Agamben, 2009, pp. 62-63)

Assim, educadores matemáticos que mantêm fixo o olhar no nosso tempo, são convocados com esta escrita, a desafiar as estruturas predeterminadas - pelo projeto civilizatório da modernidade/colonialidade - com uma educação que caminhe junto com as vozes silenciadas. Caminhos afrodiaspóricos que junto com vozes de outras epistemologias resistem e insurgem aos tempos políticos, sociais e econômicos que demandam uma Educação Matemática que se decolonialize e se reinvente.