1. Introdução

Desde a década de 80 do século XX que temos vindo a assistir à emergência e desenvolvimento de novos modos de regulação dos sistemas educativos baseados nos princípios da Nova Gestão Pública, tendo esta “como finalidade melhorar a eficiência, a eficácia e o rendimento geral dos serviços públicos nas burocracias modernas” (Verger & Normand, 2015, p. 599). Ainda que de forma distinta e com intensidades diferenciadas, muitos países, entre os quais Portugal, têm vindo a transpor para o campo educativo os seguintes princípios: profissionalização da gestão; definição de padrões de desempenho e performance com objetivos mensuráveis e claramente definidos; ênfase no controlo dos resultados (e não nos processos); desagregação do setor público; promoção da competição; racionalização no uso dos recursos (Hood, 1991).

Tem vindo, assim, a ser configurada uma agenda educativa globalmente estruturada (Antunes, 2004), sustentada pela gestão baseada em resultados, a qual se tem traduzido na apologia da performatividade e excelência académicas (Afonso, 2014; Ball, 2000; Eurydice, 2016; Maroy & Voisin, 2013). Associada às preocupações com a competitividade e eficácia do sistema educativo, a excelência escolar tem sido apresentada como “o antídoto para uma alegada crise da educação” (Quaresma, 2017) e como a chave para se promover uma educação de qualidade e vencer na competição global por empregos (Ribeiro & Gouveia, 2017). Estendida a todos os níveis de ensino, esta ideologia sustenta a sua legitimidade na produção de um conjunto de indicadores e estudos de avaliação comparada internacional, entre os quais se destaca o PISA (Carvalho, 2011; Sellar & Lingard, 2014).

Em Portugal, esta apologia da performatividade e excelência, ainda que de modo relativamente “suave” (Maroy & Voisin, 2013), ter-se-á acentuado desde que os exames nacionais se generalizaram a todos os níveis de ensino, incluindo, em 2012, o 4.º ano de escolaridade. A extinção destes exames em 2015 e a sua substituição por provas de aferição no 2.º ano de escolaridade não parece ter infletido a tendência de sobrevalorização dos resultados mensuráveis da avaliação dos alunos que se vinha observando desde finais de 1990, através das avaliações externas das escolas, avaliação do desempenho docente e exames de alunos (Afonso, 2012; Quaresma & Torres, 2017).

A recuperação e generalização das práticas de distinção dos melhores alunos, através da implementação dos “Quadros de valor e excelência” nas escolas portuguesas (1990), bem como o “Prémio Nacional do Professor” (2007), os “Prémios de Mérito Ministério da Educação” a atribuir ao melhor aluno (2008) e o “Prémio de Escola” (2012), constituem um indicador claro de como a retórica da excelência também parece ter-se instalado no sistema educativo português (Neto-Mendes & Gouveia, 2017; Torres & Palhares, 2017).

Ora, se é certo que a conceção de mérito e excelência que transparece na legislação que regulamenta estes mecanismos de distinção não se encontra apenas focada na componente académica dos resultados, prevendo que esta possa também contemplar atitudes e comportamentos, vários estudos têm vindo a dar conta que, nos níveis de escolaridade mais elevados, predomina uma norma de excelência definida a partir da sobrevalorização da componente cognitiva em detrimento do mérito social, comportamental e atitudinal que possa ser evidenciado pelos alunos (Antunes & Sá, 2010; Quaresma, 2017; Quaresma & Torres, 2017; Torres & Palhares, 2017; Torres et al., 2017). Assim, se, no plano político e legislativo, a tónica é colocada nos valores democráticos, o resultado combinado das múltiplas pressões do Estado, da comunidade e do mercado “tem redundado no desenvolvimento de uma cultura escolar de tipo integrador e performativo e na apologia de uma lógica meritocrática nos modos de gestão pedagógica e organizacional” (Quaresma & Torres, 2017, p. 570).

Em que medida este ethos meritocrático (Neto-Mendes & Gouveia, 2017, p. 125), que perdura no ensino secundário, está presente nos níveis mais precoces de escolaridade? Estará o 1.º ciclo a ser marcado por dinâmicas escolares que se focam na promoção da competição individual e num trabalho escolar voltado para o ‘alto rendimento’ (Torres et al., 2017, p. 104)? A existência de provas de aferição, provas finais e quadros de honra no 1.º ciclo parece constituir um indício nesse sentido. Para além disso, que outras transformações se observam no mandato do 1.º ciclo do ensino básico?

O impacto da performatividade nas atitudes das crianças tem sido pouco estudado, sendo sobretudo explorado nos países anglo-saxónicos (Bradbury, 2019; Hall & Pulsford, 2019; Moss et al., 2016), dadas as pressões exercidas pelo rígido modelo de accountability (Maroy & Voisin, 2013) que ali prevalece. Em Portugal, não só os primeiros anos de escolaridade têm estado ausentes da agenda de investigação, como não existem até à data, tanto quanto sabemos, trabalhos dedicados ao impacto da ideologia da performatividade nos alunos de tenra idade, eventualmente por nos encontrarmos perante um modelo de accountability “reflexivo”, “que se baseia na suposição de engajamento e de reflexividade dos atores e numa lógica de obrigação de resultados que apela preferencialmente à autoavaliação e não à sanção externa” (Maroy & Voisin, 2013, p. 886). Por outro lado, as crianças não são geralmente ouvidas nas pesquisas realizadas no campo da sociologia da educação, ao contrário do que já sucede no campo da sociologia da infância, que aqui também mobilizamos.

É a partir destas preocupações que procuramos compreender de que modo a agenda da qualidade e excelência terá reflexos nos modelos escolares e nos ideais de aluno e afetará as subjetividades dos atores educativos, concretamente das crianças do 1.º ciclo de escolaridade. Com base numa pesquisa realizada em três escolas de regiões distintas de Portugal, no âmbito de um projeto mais vasto1, analisaremos, neste texto, as perspetivas que as crianças possuem sobre o que é um bom aluno.

2. Da escola tradicional-industrial à escola performativa-competitiva: que modelos de criança-aluno e conceções de ‘excelência’?

A escola sempre utilizou a avaliação, mas as crescentes exigências para a produção da excelência escolar têm vindo a acentuar a importância que lhe é conferida enquanto instrumento de criação de “hierarquias de excelência” (Perrenoud, 1999, p. 11). Os exames e as provas contribuirão bastante para a definição social de uma norma de excelência, mas é ao longo do ano letivo, através de testes e trabalhos, e também de modos de estar e de ser em sala de aula, que os professores, nomeadamente os do 1.º ciclo do ensino básico, vão comparando e classificando os alunos – mais ou menos explicitamente – e estes vão interiorizando determinadas conceções e práticas de sucesso e excelência escolar.

Que conceção de excelência tem sido valorizada pela instituição escolar e regula atualmente as práticas de ensino-aprendizagem nos anos de escolaridade mais precoces? Conceito complexo e de difícil definição, a excelência escolar pode ser problematizada de formas distintas, variando segundo os sistemas educacionais e, no interior de cada um, segundo as épocas (Perrenoud, 2003, p. 25).

O sistema educativo moderno, criado no final do século XVIII, e cuja frequência se generalizou, transformou-se num espaço institucional de pertença das crianças. O processo de socialização escolar colonizou o “ofício de criança”, impondo o “ofício de aluno” (Perrenoud, 1995; Sirota, 1993). Na verdade, é do aluno – mais do que da criança – de quem a escola se ocupa. De certa maneira, a criança ‘morre’ na instituição escolar, “enquanto sujeito concreto, . . . para dar lugar ao aprendiz, destinatário da ação adulta, agente de comportamentos prescritos, pelo qual é avaliado, premiado ou sancionado” (Sarmento, 2011, p. 588).

Criando uma relação particular com o saber, através da uniformização do modo de aquisição e transmissão do conhecimento, a “forma escolar” moderna (Vincent et al., 1994) foi criada para moldar todas as crianças, independentemente das suas diferenças individuais, de classe ou de género, a partir de um conjunto de regras características de um modelo organizacional “que, simultaneamente, inspira e é inspirado pelo modelo fabril e pela ‘administração científica’ das empresas industriais” (Sarmento, 2011, p. 589). Este modelo de escola industrial, responsável por produzir “um novo tipo de seres humanos” (Candeias, 2009) através da instrução da leitura, escrita e cálculo, sustentava o seu programa civilizador da “natureza crua” dos alunos na disciplina (Sibilia, 2012). Só depois de se “apagar no homem a animalidade” se poderia convertê-lo num cidadão do futuro e promover o progresso científico-industrial (Sibilia, 2012).

Ora, o sistema educativo moderno foi legitimado pela sociedade para poder julgar e definir quem se encontra mais apto para participar no processo produtivo ocupando os cargos de conceção, em oposição aos que são considerados como apenas capazes de desempenhar funções de execução, a partir de uma definição formal de sucesso e excelência. Como recorda Perrenoud (1999), o sucesso que conta, em definitivo, na determinação dos destinos escolares é aquele que a escola reconhece. O sucesso escolar é, portanto, “uma apreciação global e institucional das aquisições do aluno” (Perrenoud, 1999, p. 36) que a escola constrói através dos seus próprios meios e, depois, apresenta, “se não como uma verdade única, pelo menos como a única legítima quando se trata de tomar a decisão de reprovação, orientação ou certificação” (Perrenoud, 1999, p. 37).

O conceito de sucesso e excelência preconizado por este modelo escolar certamente variaria segundo os contextos e os docentes. Ainda assim, dois tipos de requisitos pareciam ser necessários para se ser considerado bom aluno, de acordo com Perrenoud (1984): i) recursos intelectuais e culturais suficientes para assimilação dos saberes e saberes-fazer; ii) disciplina/trabalho/conformismo. Este autor sugere que muitas facetas da excelência escolar “não repousam sobre aprendizagens intelectualmente muito exigentes, mas sobre aprendizagens metódicas, impositivas, ‘escolares’ com o que isso implica de conformismo, de perseverança, de resistência ao tédio” (Perrenoud, 1984, p. 48). Considerando que a excelência escolar é, em grande medida, “a arte de refazer o que acaba de ser exercitado em aula” (Perrenoud, 1984, p. 45) para aprender o que o professor exige, pelo menos na escola primária não é necessário ter aptidões fora do comum. Basta, em regra, “ser trabalhador, aplicado, preocupado em fazer bem” (Perrenoud, 1984, p. 48). Podendo não ser excecionalmente “inteligentes”, os bons alunos distinguir-se-iam, então, por revelarem “conformidade às regras de conduta e aos modelos de expressão e pensamento, “bons hábitos” [de trabalho], e habilidade tática face à avaliação” (Perrenoud, 1984, pp. 305-306). Neste modelo de aluno ideal está tanto em causa a posse de boa memória, a inteligência ou a posse de capital cultural, como “um certo perfeccionismo e uma constante aplicação na observação e imitação do modelo magistral e na memorização e aplicação das regras” (Perrenoud, 1999, p. 45).

Este modelo de aluno, equivalente ao do “oficiante-operário” (Sarmento, 2011), parece estar longe de corresponder ao espírito competitivo da atualidade. Nos sistemas educacionais dominados por uma rígida accountability, a identidade do aluno, desde o nível pré-escolar, é constituída através de um quadro de valores que não anulou as noções mais antigas de um ‘bom aluno’, como, por exemplo, as que valorizavam o bom comportamento, o cuidado e a atenção com o outro e a ‘vontade de aprender’ (Bradbury, 2013). No entanto, sobrepõem-se, passando a constar nas prioridades dos discursos, novos valores como o culto da performance individual, reflexividade, responsabilidade, autonomia, empreendedorismo, flexibilidade e assertividade, bem como a capacidade de autorregulação, autotransformação e autopromoção, por parte dos alunos (Bradbury, 2013, 2019). Ainda que operem em tensão com outras noções de ‘sucesso’ e ‘excelência’, são estes referenciais que impregnam o modelo dominante que tem sido incorporado implicitamente nas políticas educativas e no discurso diário dos professores dos países anglo-saxónicos desde finais dos anos 2000.

A mesma tendência parece já existir noutros países da Europa (Garnier, 2016), incluindo Portugal, também desde o pré-escolar (Ferreira & Tomás, 2017). No caso do 1.º ciclo, são de salientar as alterações organizacionais e pedagógicas ocorridas de 1997 a 2018 que transformaram este nível de ensino num “ciclo intermédio da educação básica” (Formosinho & Machado, 2018). Muito mais próximo dos restantes ciclos, o 1.º ciclo sofreu uma tendencial uniformização das práticas organizacionais e pedagógicas através da sua integração em megaestruturas burocráticas e do aprofundamento da lógica disciplinar e da compartimentação curricular. Estas transformações parecem apontar para uma profissionalização precoce do ofício de aluno de forma a garantir a adaptação das crianças a um sistema performativo.

O que parece estar em causa nestes ciclos iniciais de escolaridade é, portanto, a produção de uma “nova normalidade da criança”, onde o ideal é “uma criança que será flexível, que estará pronta para o desenvolvimento das incertezas e oportunidades do século XXI” (Bradbury, 2013, p. 15). Encontramo-nos perante uma nova perspetiva do que deve ser o ofício de aluno e de um redirecionamento do modelo escolar tradicional-industrial para um modelo assente numa conceção de organização flexível do trabalho (Sarmento, 2011).

Este novo modelo escolar mantém a forma escolar característica da primeira modernidade. No entanto, encontra-se agora atravessado pela competitividade diferenciadora como princípio de organização e gestão e pela pedagogia empreendedora (Lima, 2019). Sustentada na ideia inquestionável de que só se conseguirá garantir “o desenvolvimento económico, a sustentabilidade, melhores empregos e coesão social” (Lima, 2019, p. 14), se a escola promover algumas competências-chave nos indivíduos, entre as quais se contam a flexibilidade e adaptabilidade, a pedagogia empreendedora agora em vigor tem em vista produzir “personalidades assertivas e resilientes, seres humanos ajustáveis, dotados de grande mobilidade e capacidade de prontidão” (Lima, 2019, p. 14), e está impregnada no próprio quotidiano dos alunos, professores e famílias (Lima, 2019). Trata-se, assim, de um modelo escolar onde a meritocracia está hipervalorizada e intrincada com a ideia de excelência, no qual se destaca “a ambição pessoal como crucial, a inteligência como nuclear, a aplicação do esforço pessoal como questão meramente volitiva, a competição como algo natural e que deve ser encorajado logo na escola, bem como a natureza puramente individual dessa competição” (Lima, 2019, p. 10).

É este o perfil de bom aluno que a escola de hoje deve produzir, quando, paradoxalmente, se mantém a forma escolar da primeira modernidade e continua a ensinar-se todos como se fossem um só.

Em que medida o trabalho escolar das crianças do 1.º ciclo, em Portugal, estará marcado por estas alterações e se reflete nas suas subjetividades?

3. Modos de constituição das subjetividades das crianças-alunos

Compreendendo o aluno como indivíduo que é subjetivado, isto é, que é transformado em sujeito e simultaneamente submetido a relações de micropoder, através do discurso2 (Foucault, 1991), assume-se neste artigo que as escolas, através dos discursos que constroem e difundem, são locais de constituição de subjetividades (Bradbury, 2013; Thompson, 2010). Assume-se também que as crianças, enquanto alunos, são produzidas e produzem-se de forma relacional e em termos comparativos, pois é assim que o poder normalizador e disciplinar é implementado nas escolas (Foucault, 1991).

Os dispositivos escolares atuam para produzir e restringir o que as crianças podem ser e como podem pensar as suas vidas, na medida em que geram subjetividades relativamente ao aluno de um modo hierárquico e binário: bom versus mau aluno (Thompson, 2010). Ao utilizarem determinadas tecnologias disciplinares (julgamentos hierárquicos, classificações, exames e provas), as escolas subjetivam o aluno, expondo-o ao olhar vigilante da instituição, de outras pessoas e de si mesmo. Esses aparatos e dispositivos disciplinares que hierarquizam os bons e os maus entre si produzem modelos culturais aos quais as crianças recorrem para construírem a sua compreensão de si mesmas e se ‘medirem’ entre si (Foucault, 1991; Youdell, 2006) enquanto crianças e enquanto alunos.

Atuando nos alunos através das práticas do discurso, a idealização do bom aluno permite-lhes calcular a distância a que se encontram relativamente à norma padrão arbitrariamente determinada. Ao valorizar certas práticas e descartar outras, cada escola e cada professor constrói um discurso do ‘bom aluno’ que comunica o comportamento ‘correto’ a ter. O bom aluno é, portanto, constituído pelas formações sociodiscursivas através das quais se move, se torna visto e valorizado, em certos momentos e de certas maneiras (Thompson, 2010). A naturalização da ideia de bom aluno é reveladora de como o discurso é produtivo e capaz de operar como um “regime de verdade” (Foucault, 1972). O discurso “tem o poder de moldar quem é considerado como bem-sucedido, fornecendo uma estrutura através da qual as crianças são constituídas como bons alunos em graus variados e especificando um modelo ideal que cada criança deve procurar atingir” (Bradbury, 2013, p. 6).

No entanto, a partir de contributos da sociologia da infância, a abordagem às subjetividades das crianças sublinha que estas não são seres totalmente agidos, porque são críticos e criativos (Marchi, 2010; Sarmento, 2003). Como alguns estudos demonstram, as crianças, enquanto alunos, também são competentes para subverter e resistir às regras do jogo escolar (Sirota, 1993).

4. Opções metodológicas e contextos analisados

O projeto a que já aludimos envolveu a realização de três estudos de caso, em três turmas do 1.º ciclo do ensino básico, pertencentes a escolas públicas que se encontram localizadas em diferentes regiões de Portugal – Região Centro, Área Metropolitana de Lisboa e Região Autónoma dos Açores – e que possuem uma composição social igualmente distinta. Enquanto as escolas da Urze e da Várzea se localizam em contextos urbanos, a da Colina está integrada num contexto suburbano e pertence a um agrupamento de escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Em cada uma destas escolas foi acompanhada uma turma ao longo de três anos letivos: de 2016/17 a 2018/19. Quando o projeto se iniciou, em 2016/2017, as crianças frequentavam o 2.º ano de escolaridade, tendo os estudos de caso terminado quando concluíram o 4.º ano de escolaridade.

A turma da Urze possuía uma composição social heterogénea: 44% das mães das crianças tinham o ensino básico, 22% o ensino secundário e 33% o ensino superior. A turma da Várzea era composta por crianças cuja composição social era maioritariamente favorecida: 61% dos pais e 68% das mães tinham o ensino superior. Já a turma da Colina, contemplava um conjunto de crianças de origem desfavorecida em termos socioeconómicos: 100% dos pais detinham o ensino básico, 53% das mães o ensino básico e 41% o ensino secundário.

Estas turmas eram compostas por 19 a 26 alunos, do sexo masculino e feminino, com idades entre os 8 e os 9 anos. No entanto, enquanto nas turmas da Urze e da Várzea a distribuição por sexos era equitativa, na turma da Colina havia mais rapazes que raparigas. As três professoras destas turmas possuíam cerca de 20 anos de serviço.

No que respeita às classificações a Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões obtidas pelas crianças destas turmas, em 2017/18, também se observou uma disparidade de resultados. Enquanto a turma da Várzea apresentava uma larga maioria de alunos muito bons (cerca de 2/3), a turma da Colina tinha muito poucos alunos com nota “Muito Bom”. A turma da Urze possuía uma percentagem de alunos muito bons na ordem dos 20 a 30%.

Os dados que aqui discutiremos resultam da análise de conteúdo qualitativa categorial temática (Bardin, 2009; Maroy, 1997) de entrevistas semidiretivas, realizadas em pequenos grupos, de dois a três alunos, das três turmas. No total, foram entrevistadas 61 crianças, em fevereiro de 2018 (ano letivo 2017/18), com uma duração que oscilou entre 15 e 35 minutos cada. Estas crianças encontravam-se a frequentar o 3.º ano de escolaridade.

5. Como ser um bom aluno? Perspetivas das crianças

A inventariação dos princípios geradores do ‘bom aluno’, a partir da análise dos processos de referenciação e significação próprios das crianças, permite-nos começar por salientar as regras que enformam as suas práticas quotidianas escolares e adivinhar um modelo de escola que, mais do que produzir sujeitos, assujeita as crianças (a expressão é de Sarmento, 2003). Senão, vejamos.

Quando interrogadas sobre o que tinham de fazer para serem bons alunos, as crianças entrevistadas remeteram para um conjunto de comportamentos que respeitam: i) ao próprio aluno; ii) à relação com os pares e com a professora; iii) ao comportamento da turma; e iv) ao trabalho da professora.

Foram, no entanto, as referências à primeira categoria as que predominaram nos seus discursos, o que, desde logo, revela uma forte consciência do trabalho sobre si que têm de realizar para se conformarem com sucesso às lógicas escolares. As suas subjetividades podem ser interpretadas segundo duas preocupações: a) referentes à postura e comportamento que exigem ordem e contribuem para a ordem escolar; b) relativas ao processo de aprendizagem. Estas preocupações refletem as duas principais dimensões das práticas escolares: a dimensão cognitiva e a dimensão do poder (Vincent et al., 1994).

5.1. O que dizem as crianças sobre a dimensão do poder das práticas escolares?

Nas referências à postura e comportamento, encontrámos, em primeiro lugar, alusões genéricas à necessidade de ser preciso ter e manter um comportamento ordeiro e respeitoso: “É preciso portar bem”; “não portar mal”; “cumprir as regras”; “obedecer à professora”; “fazer o que a professora manda”.

Mas, para além disso, o ponto de vista das crianças expressa, de forma minuciosa e detalhada, o imenso conjunto de regras e procedimentos a que estão sujeitas para que o ambiente escolar se mantenha ‘em ordem e em paz’. Assim, não sendo suficiente “portar bem”, as crianças mencionam atitudes que remetem para a aquisição de disposições ascéticas, para a disciplina do corpo e da mente e para competências de autorregulação. Não só devem estar em silêncio – “Não falar com o colega do lado”; “Não falar quando a professora sai da sala” –, como têm de se submeter à autoridade dos professores – “pedir autorização à professora para ir à casa de banho”; “pedir autorização para falar”; “pôr o dedo no ar” –, possuir competências de auto-organização – “ter a mesa arrumada” –, educar o corpo – “estar quieto”; “estar bem sentado”; “fazer fila por ordem alfabética”; “não brincar na hora que a professora dá a matéria” –, focar a mente – “estar com atenção”; “estar concentrado”; “não olhar para o boneco” – e submeter-se à disciplina do tempo escolar, a ponto de controlar as necessidades mais básicas, o que implica “só fazer chichi nas horas certas” e “não comer dentro da sala da aula”, para além da pontualidade e assiduidade – “não se atrasar a chegar à escola”,“ nem faltar às aulas”.

O esforço individual e a abnegação necessários para o cumprimento destas regras são ainda traduzidos pelas crianças que salientam a importância de não se poder resistir ou quebrar a ordem escolar “fazendo “birras”, “palhaçadas” ou “parvoíces”, ou não “assobiando, atirando borrachas ou assoando o nariz para chamar a atenção”.

Alguns alunos vão mais longe e, parecendo reconhecer como todos os espaços escolares estão sujeitos a um forte controlo e regulação, afirmam que “mesmo quando a professora não está na sala, é preciso manter o comportamento adequado” e descrevem assim a escola: “a sala de aula é onde podemos aprender, o recreio onde podemos brincar e a cantina onde podemos comer quando toca”.

A explicação avançada por uma criança na sua resposta à pergunta “o que dizias se tivesses de explicar a um menino que vinha de longe o que era isso de andar na escola?” demonstra, exemplarmente, como os quotidianos escolares continuam a ser marcados não só por espaços, mas também por temporalidades e ritmos ainda muito característicos do modelo de escola dominantemente tradicional, típico da forma escolar da primeira modernidade:

Eu dizia que primeiro entrávamos na sala e púnhamos a mochila no lugar, que era um lugar que não podíamos trocar, e púnhamos a mochila na cadeira, tirávamos o estojo e os livros, depois fazíamos a data que está no quadro, depois quando tocasse, quando a professora mandasse, íamos todos para a fila, que era o primeiro intervalo. Ela tinha que levar o lanche ou ela só bebia o leite que está lá em baixo, e depois, quando já tivesse acabado, ia para o recreio, lá para fora, brincar. Quando tocasse tinha que voltar para a sala e continuar a fazer. Quando voltasse a tocar, outra vez, tinha que fazer a mesma coisa, a fila, ir lá para baixo, sentar na mesa e comer o almoço ou trazer o almoço de casa e comer. Depois, quando acabar, vai-se para o recreio brincar; depois, outra vez, quando tocasse, voltava aqui dentro [para a sala de aula]. Depois, quando tocasse outra vez, quer dizer que estava na hora de sair, pegava na mochila, arrumava tudo e ia para casa e ficava ali à espera dos pais. (Aluna 3)

Tal como os aprendizes operários estão continuamente sujeitos aos tempos que marcam compassadamente o ritmo de um trabalho rotineiro e automatizado, também as crianças iniciadas na aprendizagem do ofício de aluno são socializadas num ambiente diário em que o “fazer”, sempre no mesmo lugar, é interrompido regularmente por toques de campainha que anunciam os pequenos momentos de pausas a que têm direito e se destinam a alimentarem-se ou a irem brincar. Só então lhes é permitido, ainda que de forma controlada (Foucault, 1991), assumir a sua condição de crianças.

A aprendizagem do ofício do aluno tradicional por crianças que têm de se deixar formatar, disciplinando o corpo e mente de tal forma que “não deve mexer nem nos dedos, nem nos lápis” para apenas “estar atento e concentrado no que a professora diz”, aparece plasmada nos seus requisitos quando caracterizam a conduta certa exigida ao bom aluno e descrevem a lógica que regula as suas práticas escolares.

A dimensão do comportamento associada à manutenção da ordem escolar aparece de forma transversal nos discursos das crianças, o que permite salientar como a estrutura do modelo de escola tradicional-industrial subsiste na atualidade.

No entanto, as crianças entrevistadas também explicitaram um outro conjunto de condições para atingir o modelo de aluno ideal, que se prendem com as aprendizagens a alcançar.

5.2. O que dizem as crianças sobre a dimensão cognitiva das práticas escolares?

Algumas crianças referiram, genericamente, que era preciso “saber” e “aprender”, isto é, ‘dominar os conteúdos; atingir as aprendizagens’. A relevância atribuída ao domínio cognitivo das aprendizagens foi por elas traduzida em expressões que apelam essencialmente à memorização e à quantificação dos conteúdos lecionados: “é preciso saber sempre tudo”; “saber tudo de cor”; “memorizar tudo o que a professora diz”; “aprender muito bem”.

Algumas destas crianças, maioritariamente da escola da Colina, parecem entender que os principais ingredientes que justificam o sucesso escolar residem na posse de aptidões individuais como a inteligência e a memória. Assim, enquanto umas referem a importância de “ser esperto; ser inteligente ou [ter uma] boa cabeça para se saber guardar as coisas”, outras estabelecem hierarquias entre “eles próprios” e os “outros”, posicionando-se a partir do cálculo daquilo que os aproxima ou afasta do modelo de bom aluno, revelando uma autoimagem construída a partir dos ‘dons’ e que é, nalguns casos, muito depreciativa – “sou o burro da sala”; “não sou nada esperto” – e, noutros, bastante positiva: “sou quase o mais esperto da sala”; “como o meu cérebro está mais grande, eu já sei a tabuada até ao 12”.

Será esta conceção ‘naturalista’ e fatalista da excelência escolar um sinal da presença configuradora do modelo de escola tradicional-industrial nos habitus (Bourdieu, 1983) deste grupo de crianças? Ainda que nos seus discursos não tenhamos encontrado mais indícios do tipo de aluno ideal correspondente a este modelo de escola, é de salientar o contraste existente entre estas conceções – assentes na posse de aptidões e na capacidade de ‘armazenamento’ da informação escolar – e as produzidas pelas outras crianças.

Com efeito, a maioria especificou de forma mais esmiuçada e pormenorizada as condições para se participar no processo de aprendizagem. E é nestes detalhes que é possível vislumbrar como, em algumas crianças, é já um habitus próximo do modelo performativo-competitivo que aparece ressignificado nos seus discursos, dando lugar a conceções que valorizam o esforço, o empenho, a determinação, a capacidade de trabalho, a autonomia, a capacidade de autorregulação e autossuperação. Senão, vejamos.

Para um grupo de crianças, o estudo, o esforço e o trabalho constituem os ingredientes principais para conseguir vir a ser um bom aluno, mas aqueles devem ser acompanhados de alguma autonomia, uma grande dose de empenho e dedicação, tentativa de autossuperação e espírito de competição: é preciso “estudar muito”; “estudar tudo”; “estudar em casa sem ajuda”; “esforçar para ter boas notas”; “esforçar o máximo”; “trabalhar muito, muito, trabalhar mais que todos”. Na mesma linha, as crianças também ressaltaram a importância de os alunos terem que dar provas da aquisição das aprendizagens, quer demonstrando que são capazes de acompanhar o ritmo do trabalho escolar – “trabalhando mais rápido”; “fazendo logo a conta muito depressa” –, quer dando sinais de que dominam os conteúdos – “não copiando”; “fazendo sem olhar para o quadro”; “tendo tudo certo”; “não vomitando a primeira coisa que vem à cabeça” –, o que parece ir ao encontro das competências de “autopromoção” enunciadas por Bradbury (2013).

5.3. Desnaturalizar os discursos das crianças: as variáveis turma, nível de instrução da mãe, sexo e resultados escolares

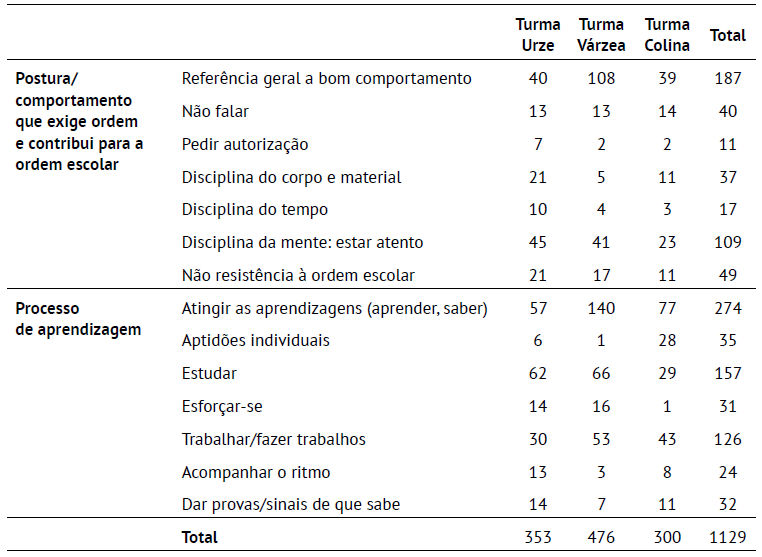

A hipótese de que algumas crianças já têm incorporado um conjunto de disposições que as preparam para corresponder às exigências do modelo de escola performativa-competitiva ganha força quando verificamos, considerando a totalidade de ocorrências por categoria, que as subcategorias relativas aos processos de aprendizagem são bem mais mencionadas do que as do comportamento (Tabela 1).

Tanto as crianças da Várzea, como as da Urze e da Colina valorizaram bastante mais a componente cognitiva do trabalho escolar do que as que remetem para o autodomínio do corpo e para a submissão à autoridade escolar, revelando conceções de sucesso essencialmente centradas no talento, trabalho e esforço individual. Mas parecem ser sobretudo os alunos da Várzea e da Urze que poderão já ter adquirido disposições mais consonantes com um modelo de escola performativa-competitiva e assente na responsabilidade individual. Como uma criança da Várzea resume, para se atingir o modelo de aluno ideal:

temos de trabalhar, esforçar-nos, fazer todos os TPC ou ainda mais… Por exemplo, a professora manda, por exemplo, para casa, fazer uma conta três vezes, três contas… Não, faz quatro! Por exemplo… Se quisermos, fazemos três, se quisermos, fazemos quatro! É melhor fazermos quatro pr’aprendermos mais! Mesmo se não quisermos, temos de fazer. (Aluna 52)

Em síntese, se uma parte das crianças sustenta as suas conceções de trabalho escolar na ideia de “ter de saber” e “ter de fazer” e de excelência na posse ou ausência de dons, muitas outras dão sinais de já terem compreendido como a reconfiguração do ofício de aluno implica um trabalho escolar sobre si que obriga à mobilização de capacidades cognitivas e incide sobre aspetos atitudinais, comportamentais e ‘disposicionais’ (no sentido bourdieusiano) que parecem mais típicas das lógicas do modelo escolar performativo-competitivo: “aprender” e “saber” “tudo” implica uma enorme dose de esforço, trabalho, autonomia, determinação, autorregulação e autossuperação.

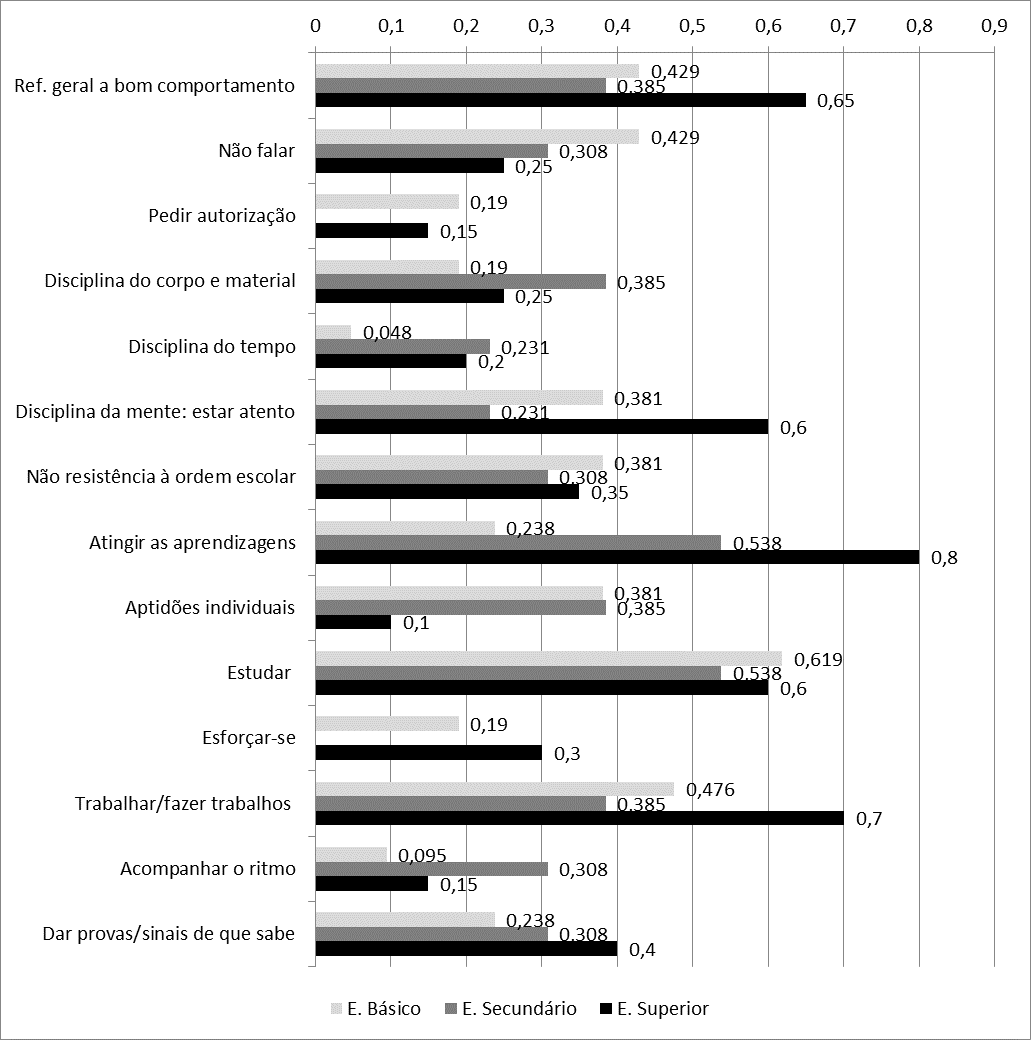

Em grande medida, já o afirmámos, os discursos e as práticas escolares são constitutivos dos habitus que as crianças vão incorporando e (re)construindo ao longo do seu processo de escolarização, mas, como se sabe, outros contextos de socialização concorrem e interferem naquele processo de aquisição de disposições, nomeadamente o contexto familiar (Lahire, 2000). Ora, a influência da família, concretamente da escolaridade das mães, no modo como os alunos se revelam mais sensíveis à necessidade de se conformarem à ordem escolar ou mais predispostos a desenvolverem competências de estudo e trabalho afincado é passível de ser detetada quando analisamos as condições para se ser um bom aluno, por nível de instrução da mãe (Figura 1).

Figura 1: Condições Para Ser Bom Aluno, Por Nível de Instrução da Mãe (% de Crianças que Referem Mais Vezes Expressões Enquadradas em Cada Categoria)

Enquanto as crianças com mães menos escolarizadas (detentoras do ensino básico) enunciam mais as categorias relativas à conformidade à ordem escolar, como o não falar, pedir autorização e não resistir à ordem escolar, as crianças com mães portadoras de diplomas de ensino superior enunciam um leque bastante mais alargado e diversificado de condições para se ser bom aluno, nomeadamente atingir as aprendizagens, trabalhar, estudar, estar atento, esforçar-se, dar provas de que sabe e ter um bom comportamento em geral, destacando-se nos seus discursos as categorias referentes às aprendizagens.

As estratégias educativas de famílias dos diferentes meios sociais poderão contribuir para explicar as tendências identificadas, na medida em que têm efeitos na produção de certos estilos de filhos-alunos. Como demonstram Kellerhals e Montandon (1991), pais que possuem um estatuto social mais elevado e profissões que implicam iniciativa e responsabilidade individual dão importância à autorregulação da criança e à sua criatividade e tendem a valorizar e a encorajar a autonomia dos filhos; pais das classes populares que desenvolvem tarefas repetitivas e rotineiras, sujeitas a vigilância, exercem um maior controlo e exigem ordem e obediência dos filhos. A correspondência existente entre as regras familiares e as regras escolares poderá também contribuir para justificar por que motivo nos meios menos escolarizados se valoriza mais a obediência à autoridade do professor (Seabra, 1999).

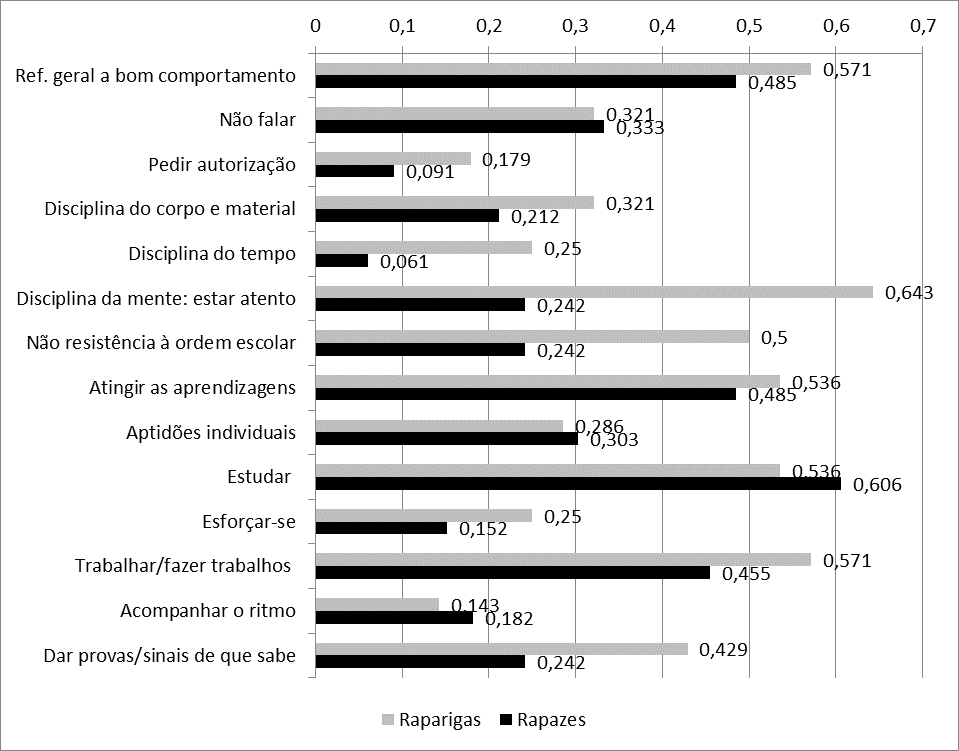

As diferenças nas subjetividades destas crianças-alunos são também claras quando se analisam as condições que enumeram para se ser bom aluno, por sexo (Figura 2).

Figura 2: Condições Para Ser Bom Aluno, Por Sexo (% de Crianças que Referem Mais Vezes Expressões Enquadradas em Cada Categoria)

As raparigas enumeram mais condições para se ser um bom aluno, parecendo, assim, mais sensíveis aos sinais que as professoras transmitem relativamente à complexidade de fatores que integram o modelo de aluno ideal. Já os rapazes, enunciam maioritariamente – talvez mais pragmaticamente – o estudar, o atingir as aprendizagens, o bom comportamento em geral e o trabalhar. A única categoria que os rapazes referem mais que as raparigas é estudar, enquanto estas se destacam por valorizarem a capacidade de disciplinarem a mente, isto é, estarem atentas e concentradas.

A já bem conhecida vantagem escolar das raparigas (Grácio, 1997) parece, assim, começar a desenhar-se bem cedo: as suas disposições múltiplas para corresponderem a um modelo ideal de aluno que envolve competências diversificadas (de trabalho e estudo, mas também de empenho, autonomia e bom comportamento) preparam-nas para protagonizarem, mais que os rapazes, percursos bem-sucedidos, mais empenhados e ancorados na realização pessoal (Diogo, 2016).

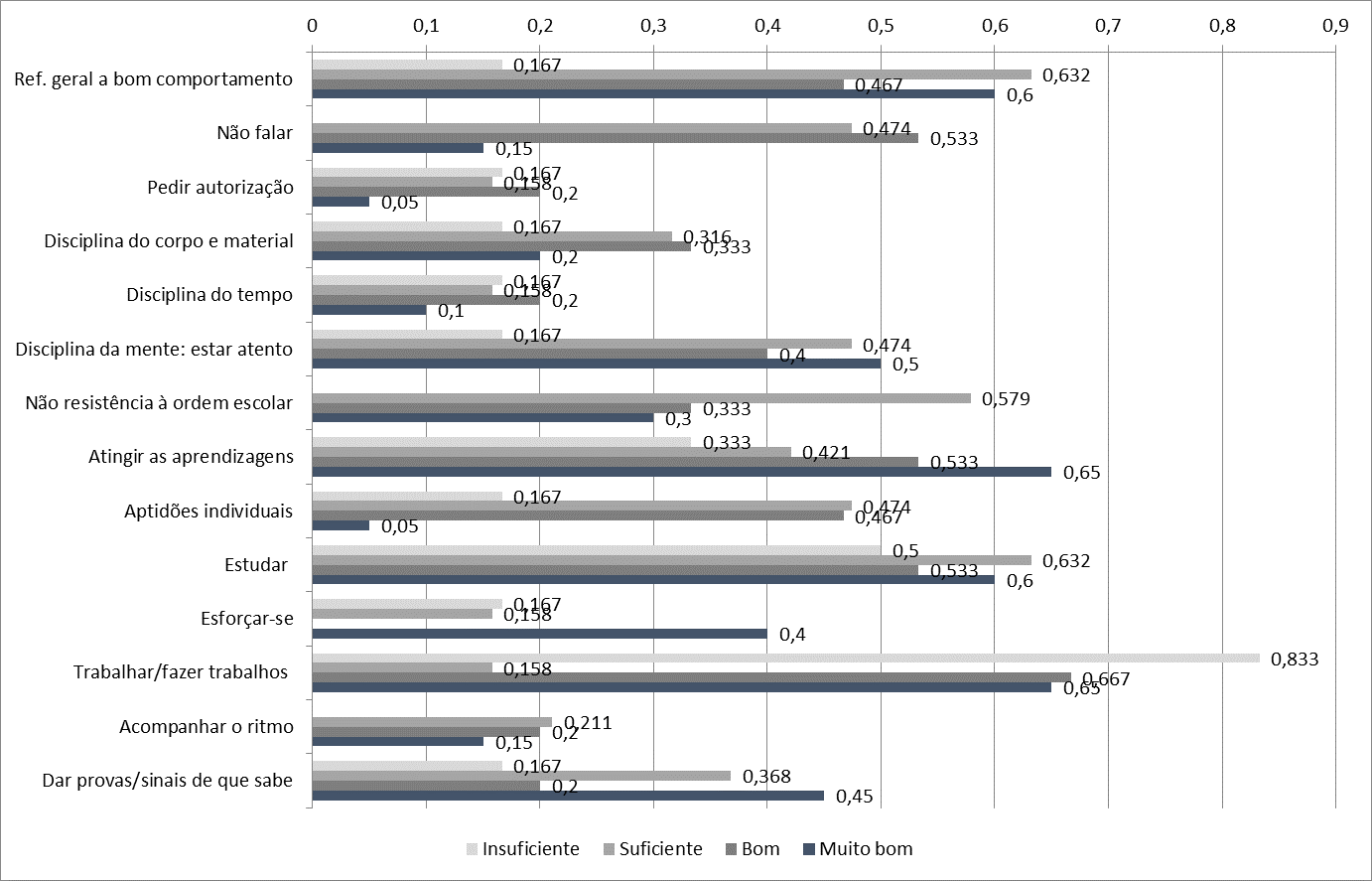

Por fim, observámos ainda configurações distintas nas subjetividades das crianças em função dos resultados escolares que obtiveram. Tomando como exemplo as suas classificações na disciplina de Português (Figura 3), constata-se que as crianças que atingiram o nível “Muito Bom” mencionam mais frequentemente dar provas de que sabem, estão atentas e atingem as aprendizagens, revelando estarem mais focadas nos processos de aprendizagem do que nas questões da ordem escolar.

Figura 3: Condições Para Ser Bom Aluno, Segundo as Classificações a Português (% de Crianças que Referem Mais Vezes Expressões Enquadradas em Cada Categoria)

Por seu lado, as crianças que têm “Bom” referem mais questões relativas à ordem escolar: não falar, disciplinar o corpo, capacidade de auto-organização e disciplina do tempo. Já aquelas com “Suficiente”, referem mais o bom comportamento em geral e a não resistência à ordem escolar, embora também mencionem o estudar e o acompanhar o ritmo. As que têm nível “Insuficiente”, por último, destacam-se por mencionar o trabalho, seguidas das que referem o estudar e o atingir as aprendizagens. À semelhança das que têm “Muito Bom”, estas crianças descrevem mais as ações que associam à aprendizagem, não valorizando tanto as questões da ordem escolar.

Uma hipótese explicativa para a similaridade de representações entre os alunos com melhores e piores resultados poderá assentar no tipo de julgamentos escolares habitualmente proferidos pelos professores e nas modalidades de classificações adotadas no 1.º ciclo. Ainda que se utilizem nos testes as avaliações de natureza qualitativa (Muito Bom a Insuficiente), a cada uma destas notações correspondem percentagens (atribuídas numa escala de 1 a 100) que representam ‘as fatias’ de conteúdos programáticos atingidos em cada prova escrita. Mesmo que a componente dos comportamentos e atitudes dos alunos em sala de aula pese na classificação final, as apreciações que sobre eles são produzidas em termos escolares tendem a subsumir-se aos resultados obtidos nos testes, aquilo que é considerado como “aprendizagens atingidas” e que resultarão, essencialmente, do estudo e do trabalho.

Compreende-se, assim, que seja em torno das dimensões cognitivas do trabalho escolar que se configurem as subjetividades infantis, nomeadamente as que, sendo bem-sucedidas academicamente, parecem já incorporar um habitus consonante com o modelo de escola performativa-competitiva que parece estar a emergir no 1.º ciclo, em Portugal.

A questão que permanece por resolver é a que respeita aos efeitos destes discursos e práticas escolares naquelas crianças que não conseguem atingir o modelo ideal tipo de aluno, mas que agora se autoclassificam como incapazes para integrar o “reino da aceitabilidade educacional” (Bradbury, 2019). Ainda que exploratórios, esperamos que estes resultados contribuam para o estudo do impacto da ideologia performativa nas desigualdades educativas, dado que estas começam a esboçar-se bem cedo, no início do processo de escolarização das crianças.

6. Conclusões

A emergência de uma nova racionalidade escolar, sustentada na gestão baseada em resultados, tem conduzido à apologia da performatividade e excelência académicas. Ainda que esta agenda se tenha imposto com bastante mais evidência nos países anglo-saxónicos, em Portugal já se farão sentir os seus efeitos, tanto no ensino secundário, como nos anos mais precoces de escolaridade. Admitindo que estará em curso a produção de uma ‘nova normalidade da criança’, a que corresponde uma nova perspetiva do que deve ser o ofício de aluno, bem como o redirecionamento do modelo escolar tradicional-industrial para um outro modelo de escola, performativo-competitivo, procurámos, neste texto, analisar as perspetivas que crianças, oriundas de contextos geográficos, escolares e socioeconómicos distintos, possuem sobre o que é ser um bom aluno e identificar de que forma as suas representações de sucesso escolar refletem reconfigurações do ofício de aluno e do modelo de escola.

Ao modelo de escola tradicional-industrial, caracterizado por uma ação homogeneizadora e disciplinante, corresponderá um tipo ideal de aluno que, para além de ser disciplinado e conformado, é perfecionista na aplicação das regras escolares e possui boa memória, inteligência e capital cultural. Também o modelo de escola performativo-competitivo mantém a sua vocação homogeneizadora e disciplinadora e continua a sustentar a sua ação pedagógica na forma escolar moderna. Por isso, o tipo ideal de aluno por ele produzido deve ser disciplinado e conformado. Porém, a este é agora exigido que seja responsável, autónomo, empreendedor, flexível, reflexivo, resiliente, ambicioso e competitivo, possuindo ainda competências de autorregulação, autotransformação e autopromoção.

Foi possível observar que os princípios geradores do ‘bom aluno’, a partir das subjetividades das crianças, têm correspondência com as duas principais dimensões das práticas escolares: a dimensão do poder e a dimensão cognitiva. Encontrámos, assim, um conjunto detalhado de referências à postura e comportamento e um outro relativo às aprendizagens. No primeiro caso, as crianças não só evidenciaram a necessidade de se “portar bem”, como explicitaram diversas atitudes que remetem para a aquisição de disposições ascéticas, para a disciplina do corpo e da mente e para competências de autorregulação. A dimensão do comportamento associada à manutenção da ordem escolar apareceu de forma transversal nos discursos das crianças, o que permite concluir como a estrutura do modelo tradicional-industrial subsiste na atualidade. Para além disso, ao salientarem a natureza rotineira e ‘automatizada’ dos tempos, ritmos e tarefas do seu quotidiano escolar, as subjetividades das crianças permitiram-nos confirmar como o ofício de aluno do 1.º ciclo, em grande medida, continua a implicar o ato de se deixar formatar, “disciplinando o corpo e a mente”.

No entanto, ainda que todas as crianças tenham destacado a relevância da componente comportamental para se ser um bom aluno, valorizaram mais a componente cognitiva dos resultados escolares. As condições enunciadas pelas crianças para se participar no processo de aprendizagem permitiram-nos apreender dois tipos de conceções de sucesso e excelência escolar: um sustentado na crença na inteligência generalizada e mensurável; outro centrado no trabalho, esforço, dedicação e superação individual. Verificámos, assim, que uma parte das crianças – na sua maioria, da escola da Colina – sustenta as suas conceções de excelência escolar na posse ou ausência de dons, mas muitas outras – sobretudo da escola da Várzea e da Urze – deram sinais de já terem compreendido como a reconfiguração do ofício de aluno implica um trabalho escolar sobre si que obriga à mobilização de capacidades cognitivas e incide sobre aspetos atitudinais, comportamentais e ‘disposicionais’ que parecem mais conformes às atuais lógicas performativas que promovem um processo de “socialização para a individualização” (Sarmento, 2011). Estas crianças parecem já ter incorporado um habitus próximo do modelo performativo-competitivo, dado que as suas conceções de bom aluno valorizam o esforço, o empenho, a dedicação, a capacidade de trabalho, a autonomia, a capacidade de autorregulação, autossuperação e autopromoção.

As crianças com discursos mais sensíveis às aprendizagens tendem a ser mais da turma da Urze e da Várzea, sobretudo da Várzea; a ter pais mais escolarizados (ensino superior); e a ter um aproveitamento escolar muito bom. As raparigas, parecendo mais atentas aos sinais que as professoras transmitem relativamente ao que é preciso cumprir para se ser bom aluno, referem mais frequentemente que os rapazes, tanto ações e comportamentos relativos à ordem como à aprendizagem.

Na base destas conceções poderão estar disposições distintas e uma preparação desigual das crianças para enfrentarem a incerteza e se adaptarem às múltiplas exigências de competição e responsabilização individual que marcam as sociedades contemporâneas, questão que acentua a importância de se continuar a ter em atenção os processos de (re)produção das desigualdades escolares.