Com as teorias raciais, podemos provar e refutar tudo o que quisermos.

Max Weber2

A raça é, sem dúvida, a categoria mais problemática e volátil das ciências sociais no início do século XXI - como disse Zora Neale Hurston, é "como fogo na língua dos homens". Colocamo-la entre aspas ou não? Faz-se acompanhar de etnia para especificar o seu âmbito ou alargar o seu alcance? Utiliza-se como um substantivo (como se fosse uma "coisa" no mundo) ou como um adjetivo (racial, racializado, racialista ou o acusatório racista) ligado a uma perceção, crença, ação ou instituição? A raça baseia-se na descendência, no fenótipo ou no tom de pele? Mas o que dizer de propriedades sociais tão variadas como o estatuto jurídico, a região, a língua, a migração e a religião, que há muito servem também de vetores de racialização?3

Qual é a relação entre o entendimento social da raça e a sua suposta designação genética e neurológica? A raça é uma força social autopropulsora ou deriva de outros poderes causais (por exemplo, a classe ou a nacionalidade)? Uma construção histórica de utilidade em certas sociedades, como as potências imperiais e as suas colónias, ou uma construção abstrata de alcance universal? Mais urgentemente ainda, é um “pecado do Ocidente” (ligado à posse de escravos), como proclamam vigorosamente muitos estudiosos e ativistas das questões raciais, ou funciona em todas as civilizações? Os princípios que orientam a autópsia concetual da “underclass” enquanto categoria racializada - elaborados no meu último livro, The Invention of the “Underclass” - podem ajudar-nos a ganhar alguma clareza e força nestas questões, permitindo-nos ver como noções que ganharam grande popularidade, como “racismo estrutural” e “racismo sistémico”, criam mais problemas do que resolvem4.

Reenquadramentos

Primeiro princípio: historicizar. O problema da “raça” no Ocidente não começou no século XX ou XXI. É coextensivo com a vida da noção, que, desde o seu surgimento em meados do século XVIII, tem traficado constantemente na cumplicidade entre o senso comum e a ciência. Os naturalistas da época, que conceberam a ideia de que a humanidade podia ser dividida em categorias biofísicas (as quatro raças de Lineu, branca, negra, amarela, vermelha, correspondendo aos quatro humores do corpo e aos quatro continentes da terra, que sobrevivem sob diversas formas até hoje), que mais tarde seriam decretadas como intrinsecamente desiguais por Gobineau e os seus seguidores, codificavam um vasto conjunto de perceções comuns pré-modernas e participavam numa revolução científica que colocava, pela primeira vez, a questão de saber como conjugar a diversidade e a hierarquia humanas5.

Essa confusão originária entre o senso comum e a erudição manteve-se até ao presente e está incorporada no acoplamento convencional de “raça e etnicidade”. Sempre que os cientistas sociais assumem este duo dóxico, endossam e amplificam o efeito simbólico definidor da raça, que é, precisamente, a crença ideológica de que é fundamentalmente diferente da etnia. O mesmo se aplica ao binómio “raça e racismo”: o que é a raça senão uma invenção da crença coletiva na sua existência autónoma, ou seja, o racismo? Então, porquê a duplicação? E a pluralização da categoria, como nos aparentemente evidentes e infinitamente multiplicados “racismos”, só vem agravar o problema. Este comércio duvidoso entre o senso comum e a ciência tem-se mantido ininterruptamente ao longo de três séculos, de modo que inúmeros princípios pré- sociológicos sobre a “raça” sobrevivem, e até prosperam, na ciência social contemporânea. Dentro de demasiados construtivistas raciais, há um essencialista racial a lutar para sair6.

Segundo princípio: alargar o âmbito geográfico para descentralizar o debate. Isto implica três ações. A primeira é juntar o Oriente e o Ocidente para escapar ao paroquialismo continental. É uma visão curiosamente eurocêntrica da história acreditar que a raça, enquanto princípio essencialista de classificação e estratificação, é um monopólio das nações e impérios ocidentais. Os japoneses, para dar apenas um exemplo, não esperaram pela chegada do Comodoro Perry, em 1853, para racializar a casta medieval dos Eta (que significa “abundante em sujidade”) e a classe criminosa dos Hinin (“não-humanos”) na “raça invisível” dos Burakumin (“povo das aldeias”), que se acreditava serem inatamente diferentes, inferiores e imundos, e para os tratar como tal ao longo dos séculos, incluindo após a sua emancipação em 1871, mesmo que nenhuma propriedade fenotípica os distinguisse. E a penetração japonesa na Coreia, no início do século XX, foi um projeto colonial impregnado de pensamento e ação raciais, mesmo quando os japoneses encobriram esta captura com a linguagem da amálgama e da assimilação, baseada no paradoxo da ascendência comum7

O passo seguinte consiste em estabelecer uma ligação entre os domínios colonial e metropolitano, a fim de detetar as semelhanças e diferenças de tratamento entre os subalternos do interior (camponeses, classe trabalhadora, minorias étnicas em razão da região e da religião) e os subalternos do exterior (súbditos coloniais), bem como a transferência bidirecional de representações, subjetividades e técnicas de governo racializadas entre o centro imperial e a sua periferia. Esta é a tarefa de uma nova geração de académicos que promete produzir uma sociologia colonial e pós-colonial cujo trabalho incide diretamente sobre as teorias da raça (e da formação de grupos) no Norte global da era contemporânea8.

O último movimento espacial consiste em desalojar os Estados Unidos da sua posição arquimediana. Tal como o conto tripartido da “underclass” foi uma história exclusivamente americana, alimentada por um antiurbanismo virulento e por um medo racial sufocante ativado pela revolta negra dos anos 1960, os debates académicos e cívicos sobre a raça a nível global são dominados por categorias, pressupostos e reivindicações americanas - como ilustrado recentemente pela difusão internacional da interseccionalidade na academia e do Black Lives Matter nas ruas. Mas a definição americana de raça como crime cívico e da negritude como desonra pública transmitida através de uma hipodescendência rigorosa são casos isolados na história9. Nenhum outro grupo étnico nos Estados Unidos está limitado nessa base e nenhuma outra sociedade no planeta define a negritude dessa forma. As limitações da melhor teorização sobre a raça na ciência social americana podem ser atribuídas diretamente à confiança dos seus progenitores nas singularidades da experiência histórica nacional10.

Por exemplo, a ideia de que a raça é igual à “cor”, ou seja, ao tom de pele, deixa de fora casos de dominação etnorracial em que são utilizados outros marcadores fenotípicos (como o cabelo, a altura, ou a cor dos olhos, como na China, na África Central e nos Andes); situações em que não existe qualquer diferença fenotípica (Judeus, Eslavos e Sinti na Europa da era Nazi, os Burakumin do Japão, os Dalits da Índia); casos em que o racializador é uma população “de cor” (os impérios da África e da Ásia pré-coloniais) ou o “branco” racializado (os irlandeses aos olhos dos britânicos no período entre guerras). Não pode explicar como um continuum gradacional é transformado em categorias discretas nem em quantas (como documenta a profusão de categorias de cor flexíveis utilizadas no quotidiano pelos brasileiros). E, ironia final, não inclui a “raça canónica”, os Afro-Americanos, que são definidos por uma hipodescendência estrita, independentemente da aparência física (o que poderíamos chamar o paradoxo de Walter White), nem reconhece a generalidade da discriminação da cor entre as pessoas de cor11.

O terceiro princípio consiste em evitar a lógica do julgamento, que trunca a investigação ao procurar provar a culpabilidade e atribuir culpas, em favor de um empenhamento implacável na lógica a sangue-frio da construção teórica e da validação empírica, independentemente do rumo que estas tomem12. Foi Du Bois quem advertiu que, ao efetuar um estudo social, “o máximo que o mundo pode exigir não é a falta de interesse humano e de convicção moral, mas sim a qualidade de ser justo e um desejo sincero pela verdade, apesar do seu possível desagrado” (Du Bois, 2019 (1899), p. 3). Isto implica uma proibição rigorosa, se bem que provisória, do julgamento moral e uma rejeição permanente dos apelos às emoções que, com demasiada frequência, orientam a investigação sobre a desigualdade etnorracial - como quando o autor branco de um livro sobre o tema se sente obrigado a exibir a sua boa-fé racial num prefácio, confessando o seu privilégio e afirmando a sua solidariedade étnica (de uma forma que um colega da classe alta que escreve sobre a desigualdade de classes não pensaria em fazer).

Um sociólogo da classe, da família, do Estado, da modernidade não escreve mecânica e irrefletidamente contra a classe, a família, o Estado, a modernidade, para denunciar o fenómeno em questão. E quando o faz, o resultado é bastante questionável: vide a infeliz previsão de Marx de que a polarização mecânica da estrutura de classes do capitalismo conduziria inevitavelmente à revolução comunista e à abolição das classes que ele tão ardentemente desejava. Porque é que os sociólogos da raça se sentem obrigados a escrever contra a raça em vez de escreverem sobre a raça - ou, melhor ainda, porque é que deixam tão facilmente que o primeiro impulso domine o segundo e que o vitupério prejudique a elucidação?

Isto não quer dizer que os cientistas sociais devam permanecer indiferentes às lutas etnorraciais pela igualdade e pela justiça, longe disso. O que se pretende é afirmar, com Weber, que devem participar nessas lutas como cidadãos, ao mesmo tempo que se certificam de que cumprem os seus deveres científicos de acordo com critérios especificamente científicos13. De facto, é quando sublimam rigorosamente as suas paixões sociais numa rigorosa construção teórica, em conceções metodológicas robustas e numa escrupulosa observação empírica que os sociólogos melhor servem os interesses históricos dos dominados, produzindo explicações convincentes das estruturas complexas e mutáveis que os mantêm em baixo.

Dupla rutura

Um quarto imperativo é demarcar e repatriar. Demarcar significa romper com o senso comum, vulgar e académico, e elaborar uma construção analítica suficientemente ampla para abarcar as variadas formas de dominação etnorracial utilizadas ao longo do tempo e do espaço. A noção de que a ciência avança rompendo com a opinião e o conhecimento prévio já existentes, tratados como “obstáculos epistemológicos”, para se envolver num processo interminável de “retificação” que produz “aproximações” da realidade, bem como descontinuidades históricas na formação do conhecimento, é o ensinamento central da epistemologia histórica, a filosofia da ciência elaborada por Bachelard, Koyré e Canguilhem, e posta em prática nas ciências sociais por Foucault e Bourdieu14. É também o primeiro mandamento do método sociológico sobre o qual Marx, Durkheim e Weber concordam: os conceitos populares e analíticos pertencem a registos de conhecimento diferentes; os primeiros respondem a necessidades sociais, exprimem ou ocultam interesses conflituosos e constituem receitas cognitivas práticas para a ação; os segundos são forjados especificamente para fins de descrição, interpretação e explicação científicas.

Bourdieu parte desta base epistemológica para salientar o facto de que as “ideologias” de Marx, as “pré-noções” de Durkheim e os “complexos de sentido” de Weber, longe de serem meras ilusões, fazem parte integrante da realidade objetiva do mundo social - formam aquilo a que ele chama a “objetividade de segunda ordem” (Bourdieu, 1980)15. Isto significa que temos de efetuar uma dupla rutura: num primeiro movimento, varrer para o lado as crenças raciais comuns para reconstruir a economia política material e simbólica subjacente à estratificação etnorracial (ou seja, demarcar); depois, num segundo movimento, reincorporar no modelo objetivista de dominação racial essas mesmas perceções e crenças (ou seja, repatriar). Isto, sublinha Bourdieu (1986, p. 154), porque “a ‘realidade social’ de que falam os objetivistas é também um objeto de perceção. E a ciência social deve tomar como seu objeto tanto esta realidade como a perceção desta realidade, as perspetivas, os pontos de vista que os agentes formam desta realidade, dependendo da sua posição no espaço social objetivo”. A subjetividade racial, as emoções, os discursos e a interpelação são parte integrante da realidade objetiva do domínio racial e, por isso, devem figurar plenamente na sua ciência16.

Efetuar o repatriamento, o segundo movimento da dupla rutura, é essencial porque a etnicidade se baseia, em última análise, na perceção e no discernimento, ao contrário de outros princípios canónicos da visão e divisão sociais, que têm todos uma base material autónoma independente da cognição: a classe (o modo de produção), o género (o modo de reprodução), a idade (o desenvolvimento da vida biológica), a cidadania e a nacionalidade (filiação num Estado). A fenomenologia racial é parte integrante da realidade racial de uma forma que não é verdadeira para as outras bases de estratificação - isto é: as classes existem, ainda que potencialmente, na ausência de consciência de classe; o mesmo não acontece com os grupos etnorraciais na ausência de cognição etnicamente infletida (nem que seja apenas pelo dominante). Dito de outra forma, a raça é uma modalidade pura de violência simbólica, a dobragem da realidade social para se ajustar a um mapa mental da realidade; ou, para o dizer de forma ainda mais concisa, um caso limite da realização de categorias, o enigma que está no cerne da sociologia de Bourdieu17. Mas como podemos captar a sua especificidade enquanto base realizada de classificação e estratificação?

Eis os lineamentos de um quadro que trata a raça como um subtipo paradoxal de etnicidade, paradoxal na medida em que nega ser étnica, isto é, fundada nos acidentes da história, e, no entanto, revela que o é por essa mesma negação (no sentido freudiano de Verneinung).

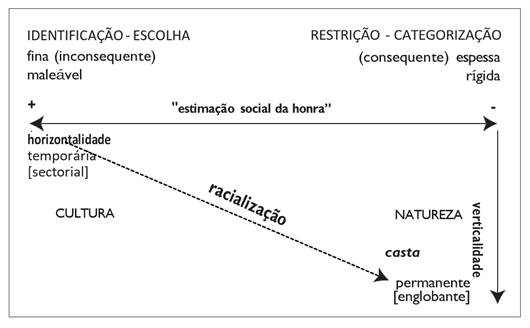

A Figura 1 (a seguir) oferece uma visão sinóptica da análise da visão e divisão etnorraciais subjacentes à minha argumentação. Combina o mandato de Bachelard para efetuar uma “rutura epistemológica” limpa com o senso comum (leigo e académico), considerando o “carácter ilusório da experiência primária” da raça numa dada sociedade, a teoria de Weber do “grupo de status” (Ständische Lage) como um coletivo baseado numa “reivindicação efetiva de estima social em termos de privilégios positivos ou negativos”, e a teoria de Bourdieu do “poder simbólico” como “o poder de constituir o dado ao enunciá-lo”, ou seja, “impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por conseguinte, fazer e desfazer grupos” (Bachelard, 1938, p. 26; Weber, 1978, vol. 1, p. 305; Bourdieu, 2000 (1982), p. 283). Oferece um modelo ideal-típico para investigar as causas, os mecanismos e as consequências da dominação etnorracial.

Este quadro postula que a etnicidade como base da identidade, estratégia e estrutura sociais forma um continuum enraizado naquilo a que Weber chamou “a estimação social da honra”, qualquer que seja a sua base. A honra pode, de facto, ser concedida ou negada com base num vasto leque de motivos, pois “qualquer traço cultural, por mais superficial que seja, pode servir de ponto de partida para a tendência familiar de fechamento monopolista” (Weber, 1978, p. 388)18. Entendida ao longo do eixo da heterogeneidade, a etnicidade vai desde a pura identificação (uma identidade autoatribuída), baseada na escolha, marcada pela aura e tendendo para a horizontalidade (o que significa que as populações etnicizadas estão num plano de igualdade simbólica, cada uma dotada de dignidade), até à pura categorização (uma identidade atribuída a outrem, em que a dignidade é graduada e pode ser negada), imposta por constrangimentos, marcada pelo estigma ou pela desonra coletiva e tendendo para a verticalidade, ou seja, para uma desigualdade cada vez mais acentuada e duradoura.

Num extremo, a etnicidade “fina” admite plenamente a sua arbitrariedade19: é abertamente “étnica”, no sentido em que se baseia, de forma evidente, nos caprichos da cultura e da história, como acontece com as variantes das categorias etnorreligiosas, etnonacionais e etnorregionais (os Judeus na França contemporânea, os Zainichi no Japão pós-colonial, os Toltecas no México atual, por exemplo); no outro extremo, a etnicidade “espessa” nega a sua própria historicidade (que se torna assim encoberta) e afirma estar enraizada nas necessidades da natureza e da biologia (ou no seu análogo lógico, a cultura entendida como um sistema de ligação e virtualmente imutável), materializada na sua forma mais extrema pela casta e por arranjos semelhantes à casta. A primeira é maleável, muitas vezes temporária ou episódica, e aplica-se de forma diferente em diferentes sectores da vida social (na verdade, pode estar presente e ser consequente em alguns e ausente noutros); a segunda é rígida, aparentemente permanente, impregna todas as zonas da estrutura social e da subjetividade, e tem impacto em todos os resultados sociais20. As formas racializadas de etnicidade levam-nos até à dimensão vertical da desigualdade.

Convém sublinhar aqui que um tipo ideal weberiano, como o que a Figura 1 capta, não é uma descrição dos fenómenos sociais, mas sim uma “construção mental” (Gedankenbild) obtida através de uma “acentuação unilateral”, que fornece uma referência analítica para dissecar as formações sociais e formular hipóteses (Weber, 1947 (1904), p. 90). Assim, na realidade histórica, as várias oposições desenhadas pela Figura 1 não estão tão nitidamente alinhadas, mas frequentemente combinadas, enredadas ou aninhadas umas dentro das outras. Por exemplo, a identificação e a categorização estão sempre ambas presentes na formação étnica; a escolha e o constrangimento também se misturam em diferentes proporções e em diferentes instituições; a identificação é aparentemente permanente até se dissolver sob a pressão da mudança social, como acontece quando as identidades etnorregionais são submergidas, ou melhor, apagadas, pelas etnonacionais, ou vice-versa, com o colapso dos Estados nacionais que se transformam em divisões etnorreligiosas. Quanto às atribuições de estigma, podem ser postas em causa e até invertidas, como quando uma categoria desenvolve formas internas de orgulho coletivo sob a dura crosta da difamação simbólica por parte dos dominantes21.

Não obstante, este tipo ideal tem a virtude de fornecer “meios inequívocos” - citando de novo Weber - para percorrer a extensão dos casos históricos e fomentar uma comparação rigorosa suscetível de alimentar novas teorizações.

Em particular, este quadro ajuda-nos a problematizar e a focalizar aquilo a que chamo a diagonal da racialização, o processo histórico pelo qual uma população ou categoria é empurrada ou puxada do lado superior esquerdo do eixo horizontal do diagrama para o lado inferior direito do eixo vertical, onde a etnicidade se torna etnorracial - isto é, espessa, rígida, abrangente e consequente em todos os sectores da realidade social, como num regime de castas22 (Berreman, 1972, pp. 385-414; Dollard, 1989(1937); Bayly, 2001; Wacquant, 2020). Este modelo também pode ser utilizado para estudar casos de desracialização, como quando os Irlandeses-Americanos e os Judeus nos Estados Unidos perdem o seu estatuto de "raça" separada para se fundirem na designação étnica "branca", bem como casos de submersão etnorracial falhada, como o dos Zainichi no Japão após a Segunda Guerra Mundial, ou de absorção étnica fluida, como a experimentada pelos imigrantes Portugueses em França (Ignatiev, 1995; Brodkin, 1998; Lie, 2008; Volovitch-Tavares, 2016)23. Também pode ser utilizada para iluminar a questão controversa da resistência e as duas formas principais que pode assumir: em que condições materiais e simbólicas os subordinados contestam a classificação etnorracial (por exemplo, pedindo o reconhecimento ou o apagamento de categorias intermédias ou o fim da categorização étnica estatal) e contestam a estratificação etnorracial (ou seja, pedindo uma distribuição igual ou equitativa de recursos entre categorias).

Nesta perspetiva, racializar significa naturalizar, transformar a história em biologia, as diferenças culturais em dissemelhanças de essência; eternizar, estipular que essas diferenças são duradouras, se não imutáveis, ao longo do tempo, passado, presente e futuro; e homogeneizar, perceber e imaginar todos os membros da categoria racializada como fundamentalmente iguais, como partilhando uma qualidade essencial permanente que justifica o tratamento diferenciado dos seus membros no espaço simbólico, social e físico. Tal como a própria racialização, a naturalização, a eternização e a homogeneização não são coisas, mas sim atividades simbólicas - envolvendo uma relação real e imaginada entre o racializador e o racializado - e uma questão de grau; mas tendem a avançar rapidamente e a implicar-se mutuamente. Uma forma paradoxal de racialização é a crença, por parte dos subordinados ou dos seus porta-vozes autonomeados, de que possuem uma essência comum, imutável e uniforme, como nas variantes do afro- pessimismo, segundo as quais todos os negros, em todo o lado, enfrentam para sempre as mesmas forças de antinegritude, independentemente da sua posição social e das constelações institucionais com que se confrontam, como se tivessem o fardo ontológico de existir fora da história (Wilderson III, 2020).

O modelo neobourdieusiano aqui proposto faz da “raça”, tal como é reconhecida e praticada numa dada sociedade e num dado momento, uma variante dissimulada de classificação e estratificação étnicas que tem de ser explicada (explanandum), em vez de ser tomada como um dado adquirido e tratada como uma causa autopropulsora (explanans) da gama de resultados sociais; e, para esse efeito, devidamente localizada no mapa analítico das formas possíveis de etnias, racializadas ou não. A posição e o movimento ao longo da diagonal da racialização são, além disso, explicados por lutas materiais e simbólicas sobre a divisão do espaço social e a designação de populações, em que os poderes simbólicos supremos - entre os quais se destacam o Estado, a lei, a ciência, a religião e a política partidária - competem pelo “monopólio dos meios legítimos de violência simbólica” (Wilderson III, 2020).

Tanto assim é que a raça é ao mesmo tempo o produto, o instrumento e a aposta das lutas de classificação que visam reforçar ou subverter a sua utilização como “princípio de visão e divisão social” preeminente, acima e contra outras bases possíveis de agrupamento e reivindicação, classe, género, idade, sexualidade, religião, região, nação, etc. Escreve Bourdieu: “As lutas pela identidade étnica ou regional, ou seja, pelas propriedades (estigmas ou emblemas) ligadas à origem através do local de origem e das marcas duradouras que lhe estão associadas, como o sotaque, são um caso particular de lutas de classificação, ou seja, lutas pelo monopólio do poder de fazer ver e fazer crer, de fazer conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por conseguinte, de fazer e de desfazer grupos” (Bourdieu, 2002, pp. 282-3, itálico no original).

Pêntade de dominação etnorracial

Historicizar, espacializar, renunciar à incriminação, demarcar e repatriar. Um quinto princípio é o da desagregação24. O mito académico e político da “underclass” emergiu da fusão de relações sociais díspares, enraizadas na etnicidade, na geografia, no mercado de trabalho, na família e no Estado, e foi negociado com base nessa fusão. Era uma categoria irregular que, por essa razão, criava confusão empírica e problemas teóricos - para não falar de má orientação política e regressão política. A lição a retirar aqui é decompor os fenómenos etnorraciais nos seus elementos constituintes, aquilo a que chamo as formas elementares de dominação racial: categorização (atribuição a um sistema de classificação hierárquico e naturalizante, que engloba preconceito, parcialidade e estigma), discriminação (tratamento diferenciado e impacto díspar com base na pertença real ou putativa a uma categoria), segregação (afetação diferenciada no espaço social e físico), guetização (enclausuramento e paralelismo institucional) e violência, utilizada para assinalar e impor fronteiras raciais, desde a intimidação e a agressão aos pogroms e à limpeza étnica, até à guerra e ao genocídio (a forma final de dominação étnica25).

Estas cinco formas elementares enredam-se e articulam-se de forma diferente em sociedades diferentes, para populações diferentes e em épocas diferentes. E podem variar em uníssono (acoplamento rígido) ou, pelo contrário, evoluir independentemente umas das outras (acoplamento flexível). Por conseguinte, os grupos podem enfrentar diferentes perfis de dominação etnorracial ao longo do tempo e do espaço, como o demonstra vividamente a experiência dos Afro-Americanos ao passarem da escravatura para o terrorismo de castas de Jim Crow, para o gueto urbano, para a engrenagem triádica do hipergueto, do sistema penal e do bairro segregado da classe média negra, após a revolta racial dos anos 196026. Nos últimos cinquenta anos, o domínio etnorracial sobre os negros foi-se atenuando e alterando: o preconceito público desapareceu (para ser unanimemente escoriado quando os seus vestígios reaparecem); a discriminação difundiu-se pelas instituições; a hipersegregação persistiu; a guetização entrou em colapso; e a violência homicida tornou-se interna. Mas o fulcro da opressão etnorracial na América, nomeadamente a regra da uma só gota que encurrala exclusivamente os negros dentro de uma “cerca de sangue” (e não atrás de uma “linha de cor”), resistiu ao ataque das mudanças sociais multifacetadas - imigração, disseminação da genómica e do multiculturalismo e substituição de coortes - que analistas influentes da questão negra na América previram com confiança que dariam início a uma nova ordem racial democrática (Hochschild, Weaver & Burch, 2012).

De forma decisiva, o perfil da dominação etnorracial imposta aos negros bifurcou- se em função da classe, em formas que o pensamento e a mobilização atuais sobre a desigualdade racial não conseguem ter plenamente em conta. Uma ilustração brutal: os Afro-Americanos sem educação universitária têm 22 vezes mais probabilidades de cumprir pena de prisão do que os negros com alguma educação universitária, enquanto a diferença entre negros e brancos é de 6 para 1 (Muller & Roehrkasse, 2021). Isto significa que o Estado penal é simultaneamente uma instituição que cria raças e uma instituição que divide classes, o que desmente as denúncias emotivas da justiça penal como um “Novo Jim Crow” que têm servido de grito de guerra dos militantes da reforma penal (Wacquant, 2010, pp. 74-90). É pouco provável que essas reformas consigam desligar a raça da penalidade, na medida em que partem de uma especificação errada da sua relação.

Agora, atravessemos o Atlântico e vejamos o contraste com os ciganos urbanos espalhados pela Europa de Leste. A pêntade da regra racial dá-nos um modelo para determinar a sua situação. De um modo geral, o seu perfil contemporâneo combina preconceito generalizado e estigma pungente, discriminação moderada e flutuante, elevada segregação tanto no espaço físico (residência) como no espaço social (escolaridade, casamento e profissão), guetização incipiente (que ajuda a reproduzir as outras formas de dominação, mas também oferece uma plataforma para a resistência coletiva) e incidentes dispersos de violência, uma articulação que é complicada pela “passagem” generalizada infletida pela classe, e que varia acentuadamente entre países, bem como ao longo da divisão urbano-rural27. A tarefa da sociologia da dominação etnorracial é precisamente desmantelar tais articulações de dominação etnorracial no papel, ajudando assim a forjar melhores ferramentas para possivelmente as desmantelar na realidade.

Dois pontos cruciais neste contexto são as intersecções entre o domínio etnorracial, a economia política e o Estado. Os fundamentos económicos e as implicações do domínio racial são um tema imenso, de uma amplitude e complexidade assustadoras, que nem sequer pode ser abordado nos limites deste ensaio. Basta notar aqui que os interesses económicos motivam e moderam as diferentes articulações da dominação etnorracial; que as divisões etnorraciais e de classe podem ser coevas ou ortogonais; e que a divisão racial nem sempre é funcional para a economia28. Assim, a divisão étnica da força de trabalho, resultante da categorização e da discriminação, facilitou em toda a parte a exploração, mas também prejudicou o desenvolvimento económico (o Sul dos EUA) e desencadeou a fusão e a rebelião etnonacional (África do Sul). A guetização serviu para extrair valor económico de uma população estigmatizada - os Judeus na Europa renascentista, os negros nos EUA fordistas - ao mesmo tempo que limitava as relações sociais com os seus membros; mas, ao fazê-lo, deu a essa população um Lebensraum separado no qual experimentar dignidade e acumular o capital social e simbólico necessário para desafiar a subordinação etnorracial. Os imperativos económicos têm tanto impulsionado como contido a violência etnorracial, como quando a necessidade de mão de obra impede a limpeza étnica e controla projetos genocidas, e também não conseguem explicar a violência expressiva que serve para marcar a superioridade de casta ou a exclusividade nacional.

Neste ponto, temos de resistir ao reflexo de limitar a sociologia da raça e da economia, em primeiro lugar, à escravatura e ao trabalho assalariado, em segundo lugar, ao capitalismo e, em terceiro lugar, à experiência estado-unidense. Com efeito, a racialização também contribuiu para lubrificar as engrenagens de formas de trabalho forçado, como a servidão tardia, a servidão contratada e o trabalho condenado, que desempenharam um papel central na acumulação de capital e no colonialismo; funcionou em regimes imperiais, comunistas e despóticos; e a experiência continental americana com a raça é um mau guia para a diversidade de configurações assumidas pelas economias racializadas, reunidas sob a categoria cativante e abrangente (catch-all) de capitalismo racial29.

Um segundo pivot analítico para a pêntade das formas etnorraciais é o grau em que a categorização e a distribuição correlativa de capital (económico, cultural, social e simbólico) são reconhecidos, codificados e patrocinados pelo Estado, ou apoiados por outras agências simbólicas de primeira ordem, como a lei, a religião e a ciência, em oposição ao senso comum da vida quotidiana. As dinâmicas de racialização assumem um carácter diferente quando o Estado, enquanto fonte de honra e desonra públicas, valida a classificação étnica e solidifica, ou mesmo agrava, as correspondentes disparidades de estratificação. Por conseguinte, o estudo da dominação etnorracial deve imperativamente incluir uma sociologia comparativa sistemática dos Estados raciais, da sua génese, estrutura e funcionamento na história30.

Este estudo tem de resolver três complicações incómodas. Em primeiro lugar, o Estado não é um monólito, mas um espaço de forças e de lutas em torno das suas próprias fronteiras, arquitetura e missões, de tal modo que algumas unidades administrativas podem atuar como forças racializantes, enquanto outras são racialmente neutras ou mesmo desracializantes - como aconteceu com as forças armadas dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial ou com o abastecimento público de água, que reduziu drasticamente a desigualdade entre negros e brancos no que respeita a mortes por doenças infeciosas transmitidas pela água, mesmo no Sul (Troesken, 2004)31. A unidade do pensamento e da ação raciais dos gestores do Estado tem de ser estabelecida, e não assumida. Em seguida, existe sempre um fosso entre os projetos de política estatal destinados a instituir e a impor fronteiras etnorraciais a partir de cima e a realidade da sua implementação pelas burocracias existentes ao nível do terreno, que têm de se contentar com diferentes graus de recalcitrância e resistência. É por esta razão que o historiador do nazismo Devin Pendas prefere caracterizar até o Terceiro Reich como “um regime racializante, não um Estado racial” (Pendas, 2017, p. 135)32.

Por último, mesmo nos casos mais coerentes, as taxonomias etnorraciais promulgadas pelo Estado são confusas, multifacetadas, divididas por contradições e enfraquecidas por exceções. Isto porque, sendo produtos históricos de lutas de classificação passadas, incorporam múltiplos critérios nascidos e orientados para a ação política e não para o conhecimento erudito ou a conformidade burocrática. Em geral, não passam de nomenclaturas étnicas, listas de nomes de grupos desprovidos de racionalidade formal.

E divergem geralmente das designações populares mais ricas invocadas pelas pessoas na vida quotidiana. As categorias étnicas comuns também são sempre, em certa medida, difusas, porque admitem múltiplas leituras e podem ser manipuladas e contestadas, mesmo nos regimes de dominação aparentemente mais rígidos, para não falar dos mais flexíveis. Por exemplo, dois terços das pessoas classificadas como ciganas pelos entrevistadores de um inquérito transnacional sobre pobreza e etnicidade na Hungria e na Roménia não se consideravam ciganas, enquanto dois terços das pessoas identificadas como ciganas pelos entrevistadores se autoidentificavam como tal na Bulgária. São estas as inevitáveis ilógicas da classificação etnorracial que a sociologia deve ter o cuidado de não apagar das suas contas. A combinação destes três fatores torna a sociologia comparativa do Estado etnorracial como máquina de classificação e estratificação simultaneamente difícil e indispensável33.

Classificação, estratificação, formação de grupos

Afirmar que a raça é um subtipo de etnicidade, tanto lógica como historicamente, não é negar a realidade bruta e brutal da dominação racial, como temem os ativistas e os académicos que se agarram à distinção entre raça e etnicidade como se a sua vida dependesse disso. Pelo contrário: é dar a nós próprios os meios analíticos para descobrirmos em que condições e devido a que forças e mecanismos a etnicidade comum se transforma em etnicidade racializada (denegada), e a diferença que a naturalização faz em diferentes arenas de ação social - por exemplo, amizade, casamento, escolaridade, mercado de trabalho ou participação cívica. Termos desajeitados como “racismo estrutural” ou “racismo sistémico”, que, na sequência dos movimentos sociais pela justiça racial, se espalharam a uma velocidade estonteante nos últimos anos - em parte devido à influência de grupos de reflexão e fundações filantrópicas ansiosas por reformular velhos programas na nova linguagem racial do momento34 - podem funcionar bem como lemas políticos para mobilizar as pessoas e dar-lhes um sentido pessoal de zelo moral e benevolência cívica; no entanto, são maus guias para dissecar e, consequentemente, subverter a ordem racial.

De facto, para além da sua valência progressista, a ressurreição do “racismo institucional” sob o disfarce de “racismo estrutural” pode vir a ser para a década de 2020 o que a invenção da “underclass” foi para a década de 1980: uma noção irregular que interrompe o trabalho analítico exatamente onde este deveria começar, que funde e confunde mecanismos de dominação etnorracial (eles próprios raciais e não raciais), constituindo assim um obstáculo prático à remoção cirúrgica das fontes operacionais da desigualdade racial. É o caso, por exemplo, de ataques retóricos abrangentes ao “racismo estrutural na justiça criminal” que confundem as diferentes escalas do Estado penal americano (federal, estadual, distrital e municipal), ignoram o hiperlocalismo e a fragmentação administrativa de um sistema de justiça criminal que não é um sistema, e amalgamam as diferentes práticas de legislação, policiamento, prisão preventiva, acusação, defesa pública, negociações de apelos e litígios, sentenciamento, supervisão, programação mandatada pelo tribunal, encarceramento e administração de pena, cada uma das quais tem camadas de complexidade interna e pode ou não produzir disparidades etnorraciais em loop35. O “racismo estrutural” postula aquilo que precisa de ser descoberto e demonstrado. Ofusca a primazia da disparidade de classe no processamento criminal. Substitui o estudo meticuloso por slogans fáceis e a ação corretiva precisa por apelos vagos a mudanças sistémicas que dificilmente se concretizarão ou produzirão os resultados esperados. Ao fazê-lo, esta palavra em voga trai o seu objetivo ostensivo: escavar as condições sociais de possibilidade da justiça etnorracial.

A estipulação do conceito de “raça” aqui esboçada preenche os critérios que constituem uma construção analítica sólida36. É semanticamente discreta, clara e neutra. É logicamente coerente, específica e parcimoniosa. É heurística, na medida em que nos permite dissecar empiricamente e integrar num único quadro teórico as diversas formas assumidas pela ordenação étnica na história e através dos continentes - etnorreligiosa, etnolinguística, etnorregional, etnonacional e etnorracial propriamente dita. Um esforço concetual igualmente vigoroso para unificar estas categorias “como uma única família integrada de formas”, numa base comparativa e histórica, é Grounds for Difference de Rogers Brubaker (2009, pp. 21-42). Não vai suficientemente longe: em vez de incluir a raça e o nacionalismo sob a etnicidade, como etnicidade biologizada e etnicidade afiliada ao Estado, respetivamente, Brubaker mantém-nas como três perspetivas cognitivas e conativas coiguais sobre o mundo social. Andreas Wimmer vai mais longe nessa direção, ao desenvolver uma análise comparativa da formação étnica numa perspetiva global em Ethnic Boundary Making (Wimmer, 2013, especialmente pp. 7-10). Mas nem Brubaker nem Wimmer dão o passo seguinte, ao inscreverem as categorias de etnia, raça e nacionalismo numa teoria neobourdieusiana geral do poder simbólico e da formação de grupos - abrangendo a classe, o género, a idade, a sexualidade, a religião, a cidadania, a localidade, etc. - cuja possibilidade e necessidade demonstram.

O quadro analítico esboçado neste ensaio estabelece para a sociologia da dominação racial a tarefa central de descobrir o modo como um sistema de classificação etnorracial - uma taxonomia que negoceia na correspondência aberta ou encoberta entre ordenações sociais e naturais - é criado e inculcado, sedimentado no corpo socializado sob a forma de habitus étnico e mapeado num sistema de estratificação etnorracial através da distribuição diferencial de bens materiais e simbólicos, privilégios e penalizações, lucros e perigos, através do espaço social e físico. A classificação inclui as taxonomias do Estado, politicamente informadas e burocraticamente inscritas, e os modos quotidianos de ordenar as pessoas, utilizados pelas pessoas comuns no decurso da sua vida quotidiana e durante os momentos de ação e emoção coletivas, ambos com várias camadas, variavelmente incongruentes e eminentemente maleáveis e manipuláveis37. Do mesmo modo, a estratificação refere-se às macrodistribuições de recursos e recompensas subjacentes à estrutura do espaço social, bem como às microdistribuições que moldam as

interações face a face, incluindo o reconhecimento, o respeito e a deferência, ou a sua negação.

A génese, cristalização e transmutação recursiva da classificação em estratificação, e vice-versa, constituem a problemática central para a formulação da sociologia da raça como uma modalidade particular de formação de grupos, sem cair nas armadilhas gémeas do “grupismo” e do “race-centrism” Brubaker, 2004; Wimmer, 2015, pp. 2186-2205). Esta problemática leva-nos a determinar o que é genérico e o que é específico na raça enquanto categoria a ser realizada, e a descobrir como é que ela atinge ou não) o estatuto de princípio dominante de visão e divisão em resultado das lutas por aquilo a que Bourdieu chamou evocativamente “realeza simbólica”.

Dedicatória: Este artigo é dedicado aos estudantes de pós-graduação de Berkeley que serviram como leitores do Soc131B ao longo dos anos. Beneficiou consideravelmente das sugestões generosas e das críticas acutilantes de Aksu Akçaoğlu, Magali Bessone, Sarah Brothers, Rogers Brubaker, Jenae Carpenter, Mara Loveman, Ellis Monk, Chris Muller, Nazli Ökten, Daniel Sabbagh, Victor Lund Shammas, David Showalter e Andreas Wimmer.