Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Sociologia, Problemas e Práticas

versão impressa ISSN 0873-6529

Sociologia, Problemas e Práticas n.63 Oeiras maio 2010

Inovação e justiça social

Políticas activas para a inclusão educativa

Luís Capucha*

* Docente do ISCTE-IUL e presidente da Agência Nacional para a Qualificação. E-mail: luis.capucha@iscte.pt; luis.capucha@anq.gov.pt

Resumo

As reformas levadas a cabo na educação especial em Portugal nos últimos anos motivaram um aceso debate em torno da chamada escola inclusiva, no qual se cruzaram orientações internacionais com resultados de pesquisas realizadas em Portugal, interesses particularistas de carácter corporativo com mistificações conceptuais não menos interessadas na dominação de um campo específico das políticas educativas, opções políticas sustentadas pela ideologia da escola para todos com críticas resultantes de diferentes concepções do que possa ser essa escola. Neste contexto, o presente artigo começa por clarificar os conceitos subjacentes à noção de escola inclusiva, situando o debate num quadro de referência mais alargado que lhe dê sentido. A noção de exclusão social e a relação entre os fenómenos da exclusão e da reabilitação são de seguida equacionados de modo a perspectivar o alcance de diferentes modelos de intervenção e o respectivo impacte no desenho institucional e nas práticas típicas de uma escola inclusiva.

Palavras-chave: educação inclusiva, incapacidades e deficiências, políticas sociais activas.

Innovation and social justice: active policies for inclusion in education

Abstract

The reform of special education carried out in Portugal in recent years has provoked a heated debate on the topic of the inclusive school. This debate has crossed international guidelines with the results of Portuguese research, private corporative interests with conceptual mystifications no less interested in dominating a specific field of educational policy, and political options based on the school for all ideology with criticisms arising from the different perceptions of what that school could be. Against this background, this article starts out by clarifying the concepts underlying the idea of the inclusive school, placing the debate in a broader framework of reference that makes it meaningful. It then considers the notion of social exclusion and the relationship between the phenomena of exclusion and rehabilitation in order to gain an insight into the reach of the different intervention models and their impact on the institutional design and typical practices of an inclusive school.

Key-words: inclusive education, incapacities and disabilities, active social policies.

Innovation et justice sociale: politiques actives dinsertion éducative

Résumé

Les réformes menées ces dernières années dans léducation spéciale au Portugal ont suscité un débat enflammé autour de lécole dite inclusive, au cours duquel se sont croisées des orientations internationales avec des résultats de recherches réalisées au Portugal, des intérêts particularistes dordre corporatif avec des mystifications conceptuelles non moins intéressées par la domination dun champ spécifique des politiques éducatives, des choix politiques fondés sur lidéologie de lécole pour tous, avec des critiques résultant de différentes conceptions de ce que peut être cette école. Dans ce contexte, le présent article commence par clarifier les concepts sous-jacents à la notion d école inclusive, en situant le débat dans un cadre de référence plus élargi qui lui donne un sens. La notion dexclusion sociale et le rapport entre les phénomènes de lexclusion et de la rééducation sont ensuite abordés afin de mesurer la portée des différents modèles dintervention et leur impact sur la structure institutionnelle et sur les pratiques typiques dune école inclusive.

Mots-clés: education inclusive, incapacités et personnes handicapés, politiques sociales actives.

Innovación y justicia social: políticas activas para la inclusión educativa

Resumen

Las reformas llevadas a cabo en la educación especial en Portugal en los últimos años motivaron un acalorado debate en relación a la llamada escuela inclusiva, en el cual se cruzaron orientaciones internacionales con resultados de investigaciones realizadas en Portugal, intereses particularistas de carácter corporativo con mistificaciones conceptuales no menos interesadas en la dominación de un campo específico de las políticas educativas, opciones políticas sustentadas por la ideología de la escuela para todos con críticas resultantes de diferentes concepciones de lo que pudiera ser esa escuela. En este contexto, el presente artículo comienza por clarificar los conceptos subyacentes a la noción de escuela inclusiva, situando el debate en un marco de referencia más amplio que le de sentido. La noción de exclusión social y la relación entre los fenómenos de la exclusión y de la rehabilitación son enseguida analizadas para poner en perspectiva el alcance de diferentes modelos de intervención y el respectivo impacto en el diseño institucional y en las prácticas típicas de una escuela inclusiva.

Palabras-llave: educación inclusiva, incapacidades y minusvalías, políticas sociales activas.

Introdução

Como acontece com todas as políticas sociais modernas, a educação inclusiva implica uma filosofia de activação quer dos cidadãos, visando a autonomia e a participação onde prevalecia a protecção e a compensação, quer das instituições, visando a abertura onde existiam entraves à participação. O duplo movimento de inclusão, construído a partir da capacitação das pessoas e da criação de oportunidades nos sistemas e instituições sociais, tem implícito o valor da justiça social (incluindo a diferenciação positiva, a igualdade de oportunidades e a igualdade de condições), requer imaginação e apela à inovação nos modos de trabalhar e de organizar a distribuição dos recursos.

Começaremos, de forma clássica é sempre mais seguro, quando o objectivo é inovar , por situar o problema, precisar conceitos que se movem num campo polissémico em que nem sempre prevalece o rigor, e discutir modelos de intervenção que orientam decisões de política educativa com consequências diversas.

De que falamos quando falamos de inclusão?

Como todos reconhecerão (ver, por exemplo, Tilstone e outros, 2003; Capucha, 2005a; Ainscow, 2007), ao falarmos de educação inclusiva colocamo-nos perante uma noção controversa e com contornos nem sempre bem definidos.[1] Começar por ver quais possam ser os seus antónimos pode ajudar a estabelecer o sentido da noção e, daí, as problemáticas que envolve. O que é, então, o contrário da educação inclusiva? As respostas mais óbvias são: educação segregada ou exclusão educativa.

O contrário da educação inclusiva é, então, uma educação que se opõe à educação que segrega ou exclui uma parte daqueles que é suposto incluir. Propomos que para esclarecer melhor o conceito o que é sempre determinante para termos depois uma visão mais clarividente das práticas analisemos as problemáticas para as quais ele nos remete, primeiro numa lógica compreensiva e procurando depois especificá-las no domínio da educação.

Tendo uma história longa nas ciências sociais, a noção de exclusão encontra no conceito de estratégias de fechamento de Max Weber (1989 [1905]) uma das principais referências clássicas. O fechamento por exclusão consiste nas estratégias das classes sociais dotadas de maiores recursos económicos e profissionais postos em marcha, com vista a conservar o monopólio do acesso a esses recursos, excluindo os que, sem os atributos legalmente requeridos, se vêem assim remetidos para estratégias de usurpação.

A história viria porém a inverter o sentido da noção, que descobrimos mais tarde, com a designação de estigma, para definir a situação dos mais severamente segregados (Goffman, 1982 [1963]). Sensivelmente os mesmos que nos anos 80 Lenoir (1974) titulou um francês em cada dez.

Durante anos a noção permaneceu sob a sombra dos conceitos de pobreza que, em conjunto com os emergentes estudos feministas e da etnicidade, vieram enriquecer a abordagem das desigualdades, até então monopolizada pela problemática das classes sociais e da estratificação. Até que nos finais da década de 1980 e início da de 1990, por razões acima de tudo pragmáticas (alguns Estados-membros da União Europeia não aceitavam continuar a financiar programas contra a pobreza, tema a evitar em sociedades que tinham de si próprias, com alguma razão, a imagem de abundância), a noção reemerge com os estudos de Room e outros (1993) e da sua equipa no âmbito do II Programa Europeu de Luta contra a Pobreza e com os trabalhos de autores como Paugan (1991) e Castel (1995).

Estes últimos, propondo noções como as de desqualificação e de desafiliação na linha dos conceitos de anomia de Durkheim (1977 [1893]) e de estigma de Goffman , colocaram o enfoque nos laços sociais, nas representações e nas identidades, enfatizando a imagem negativa e o preconceito com que os grupos excluídos são socialmente segregados, a formação de identidades negativas e a degradação dos laços sociais de proximidade. Já Room salientou a natureza política da exclusão, remetendo-a para a ruptura do contrato social que liga os cidadãos às instituições de referência. Assim, excluídos são os que se vêem impossibilitados de aceder ao direito (i) ao rendimento digno, (ii) ao trabalho e à actividade económica, (iii) à educação e à formação; (iv) à saúde e à habitação e (v) à igualdade de oportunidades. Impossibilidade que se estende ao cumprimento dos deveres correspondentes à condição de plena cidadania.

A exclusão pode ser vista, cruzando as duas perspectivas, como uma realidade dinâmica, que varia com a trajectória das pessoas mas também com os processos de construção social dos direitos e deveres e com a reconstrução das identidades e representações sociais; multidimensional, envolvendo quer dimensões materiais da existência, quer dimensões subjectivas; e relacional, em dois sentidos: chama a atenção para a importância das pertenças sociais e, ao mesmo tempo, para a relação entre as pessoas e as instituições, nas quais se inscrevem os recursos e as regras que conferem o acesso aos direitos.

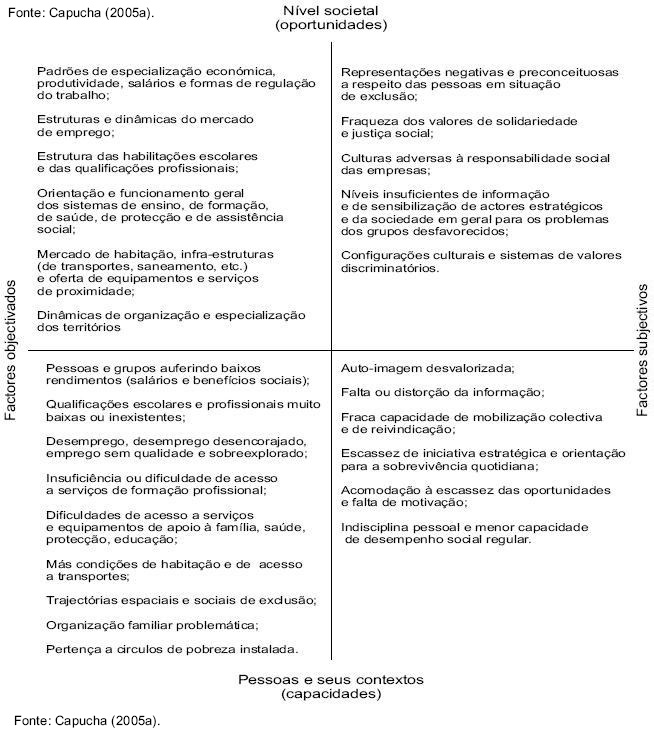

Podemos assim representar as dimensões em que se joga a exclusão social em dois eixos cruzados (Capucha, 1998). O primeiro situa de um lado as estruturas e os processos de nível macro, os quais determinam as oportunidades inscritas nos sistemas sociais, e do outro lado as práticas e os quadros de interacção, a que se associam as capacidades das pessoas para jogar com aquelas oportunidades. O segundo eixo situa os factores objectivamente exteriores aos agentes no pólo simétrico dos que se encontram incorporados nas representações e disposições das pessoas e das comunidades.

As mutações tecnológicas e na organização do trabalho estão a modificar os factores de competitividade das empresas e o modo como elas se relacionam entre si e com os seus trabalhadores. Os segmentos mais competitivos, funcionando em redes de organizações cada vez mais exigentes em conhecimento e adaptabiliadade, fazem com que os sectores económicos mais atávicos e conservadores se vejam expostos a situações de risco que os fragilizam ou até inviabilizam.

Figura 1 Dimensões da exclusão social

Estas dinâmicas têm consequências nos rendimentos gerados nestes sectores e no funcionamento dos mercados de emprego. O desemprego ou o emprego de má qualidade são consequência, em grande medida, da falta de competitividade desses segmentos da economia.

A estrutura das habilitações escolares e das qualificações profissionais mantém com o mercado de emprego uma relação estreita. Um mercado cada vez mais exigente no domínio das qualificações tende a deixar de fora os sectores menos escolarizados e qualificados da população. Quando os sistemas de ensino se orientam para a selecção dos poucos de quem se espera o prosseguimento de estudos de nível superior e quando o sistema de qualificação reproduz os segmentos de qualidade (ou de falta dela) do tecido económico, também eles contribuem para a exclusão social.

O mesmo se pode dizer dos sistemas de protecção social e da sua capacidade para redistribuir de forma equitativa os rendimentos, prevenir riscos e activar os beneficiários. Ou dos sistemas de saúde e do seu funcionamento segundo princípios que se revelem incapazes de proteger diferenciadamente aqueles que mais carecem de cuidados, os que menos conhecimento possuem sobre estilos de vida saudáveis e os que não possuem capital social mobilizável nas relações com o sistema e os seus profissionais.

Um domínio fortemente articulado com os restantes é o da habitação e das infra-estruturas. O mercado habitacional e a localização dos equipamentos e serviços no território geram desigualdades marcadas entre diferentes segmentos da população, deixando uma boa parte dela distante de condições de vida dignas. Por sua vez, os territórios mais desfavorecidos reforçam e ajudam à reprodução de todos os restantes factores de exclusão social.

Estas dimensões de nível societário têm a sua outra face na vida concreta das pessoas. São elas que, na prática, auferem baixos rendimentos do trabalho, muitas vezes de forma incerta. São elas que sofrem o desemprego e a exclusão do mercado de trabalho (ao ponto de muitas vezes ser desencorajada a procura de emprego) ou, pelo menos, dos seus segmentos de qualidade aceitável. São elas que vêem os seus saberes, quando os possuem em nível relevante, tornar-se obsoletos. São também elas que se viram e vêem excluídas da escola e da formação qualificante e assim se apresentam no mercado sem as qualificações mínimas de empregabilidade. São elas que às vezes têm que se contentar com níveis mínimos de prestações sociais. Sofrem mais frequentemente o risco de doença e deficiência e mais dificuldade têm de acesso aos serviços e equipamentos. São pessoas concretas quem habita em casas com piores condições, sem acessibilidades e sem equipamentos nas proximidades, em contextos territoriais degradados e às vezes perigosos.

No plano simbólico e das identidades, as pessoas e as famílias em situação de exclusão social desenvolvem muitas vezes uma auto-imagem desvalorizada, têm mais dificuldade em aceder e processar informação, não possuem o capital simbólico e as disposições organizativas indispensáveis para reivindicar autonomamente os seus direitos, orientando-se muitas vezes para a necessidade de sobrevivência quotidiana sem condições para conduzir uma acção estratégica. Assim, é frequente que se acomodem à sua condição, se desmotivem e percam, se alguma vez as tiverem possuído, competências pessoais básicas para a participação social.

Estas identidades negativas são o reflexo de preconceitos que existem na sociedade, ao mesmo tempo que ajudam a alimentá-los, como se as vítimas, ao pensar e comportar-se conforme a imagem que delas se faz, acabassem por confirmar essa imagem. Construída sobre falsas crenças, como a de que as pessoas excluídas são incapazes e inúteis, umas vezes por suposta fatalidade, outras por preguiça, atribuindo-se, em qualquer dos casos, aos indivíduos, defeitos causados, pelo menos em boa parte, pelas condições em que sobrevivem. O equilíbrio instável entre, por um lado, valores individualistas e interesses particulares e, por outro lado, os valores da solidariedade e da justiça social é outro factor a considerar. Tal como a frequente ausência de responsabilidade social por parte das empresas e organizações ou a excessiva insensibilidade dos interesses instalados em relação aos mais desfavorecidos ou a secundarização da coesão social enquanto prioridade política e económica. Eis alguns dos traços das representações e valores sociais negativos que marginalizam aqueles que interiorizam essa imagem marginal de si próprios.

Claro está que a inclusão social é, para voltar ao ponto de partida, o contrário de tudo isto. Do ponto de vista das pessoas, estar incluído, ser membro de pleno direito de uma sociedade globalmente desenvolvida, significa:

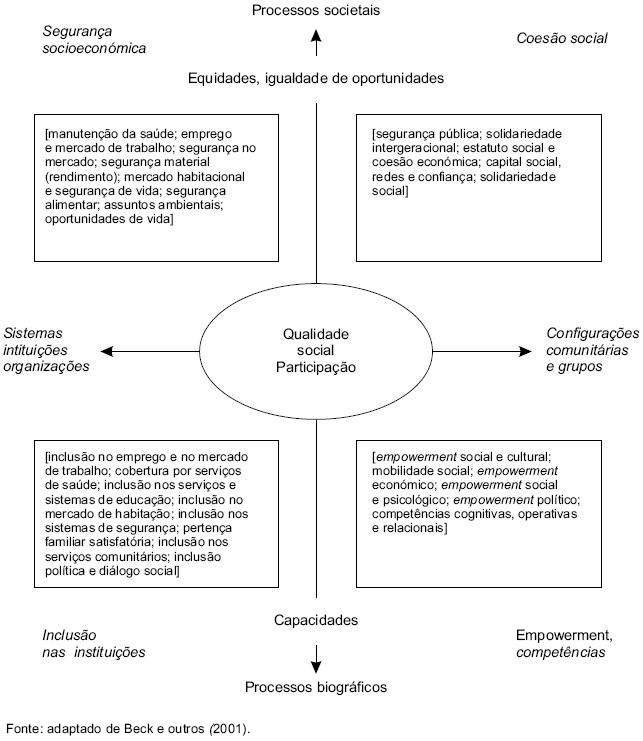

O nível da disponibilidade existente em determinada sociedade para proporcionar aos seus cidadãos estas condições é a medida da qualidade dessa mesma sociedade. Encontramo-nos, assim, em pleno centro de debates recentes a respeito do conceito de qualidade social (Beck e outros, 2001) que tem vindo a ser trabalhado em torno de quatro campos que retomam, de algum modo, as dimensões da exclusão e da inclusão social.

Segundo este esquema conceptual, a qualidade social enquanto modelo de que cada sociedade concreta se afasta ou aproxima em maior ou menor grau, não enquanto descritor de nenhuma realidade ontologicamente observável tem subjacente o princípio fundamental da abertura à participação, o que implica processos societais geradores de igualdade de oportunidades e equidade social. Isto é, sociedades em que existam recursos estruturais que permitam a segurança socioeconómica e regras (explícitas ou implícitas) que permitam a inclusão dos cidadãos nas instituições em que tais recursos são acedidos.

Figura 2 Quadrantes da qualidade social

Essas são condições necessárias à justiça social, mas não suficientes. É também indispensável que os indivíduos adquiram e desenvolvam capacidades para tirar partido das oportunidades. Para isso terão de estar disponíveis em escala alargada mecanismos de solidariedade promotores da coesão social e económica e terão de se desenvolver práticas de autodeterminação dos sujeitos nas diversas dimensões da vida cultural, social, económica e política.

De forma resumida, pode-se dizer que a qualidade social não decorre da natureza das próprias coisas, antes só pode ser o resultado da mobilização de poder e, em particular, das políticas públicas. Mais concretamente, de políticas públicas activas.[2] Não no sentido restrito como elas são concebidas em determinados países, enquanto instrumento de incentivo ao trabalho, seja ele de que qualidade for. Falamos de políticas activas no sentido de se mostrarem capazes de dotar as pessoas das competências e dos poderes que facilitem a sua inclusão no emprego e no mercado de trabalho, nos serviços e cuidados de saúde, no sistema de educação e formação, no mercado de habitação regular, nos sistemas de protecção e segurança, em quadros familiares enriquecedores, em comunidades de pertença diversas (trabalho, residência ou outras), nos programas de combate à discriminação, nas instituições de representação de interesses gerais (políticos) ou particulares (profissionais, culturais, etc.).

Políticas activas ainda no sentido de estimularem a coesão social e a solidariedade e de promoverem elevados padrões de desempenho dos sistemas de saúde, de emprego, de educação-formação, de distribuição dos rendimentos (incluindo os rendimentos primários do trabalho e de pensões e os rendimentos secundários proporcionados pela protecção social), de segurança, de qualidade ambiental, da actividade económica, de ocupação do território, de promoção dos valores da igualdade e do respeito pela diferença. Sistemas que devem fornecer respostas à medida das necessidades de cada cidadão, o que implica a combinação de políticas universais com políticas de diferenciação positiva, dirigidas aos grupos mais desfavorecidos, segundo critérios de justiça social.

Deficiência e risco de exclusão

Todos os estudos sobre a exclusão social indicam as pessoas com deficiências e incapacidades como uma das categorias sociais mais vulneráveis. Os estudos específicos sobre estas pessoas tendem a produzir um diagnóstico semelhante: a história das pessoas com deficiências e incapacidades é um capítulo importante da história das desigualdades sociais (Sousa, 2007: 17). Para além de reforçar outros factores de desigualdade, como o género, a classe social ou a etnicidade, a deficiência tende a ser, em si mesma, um factor de vulnerabilidade.

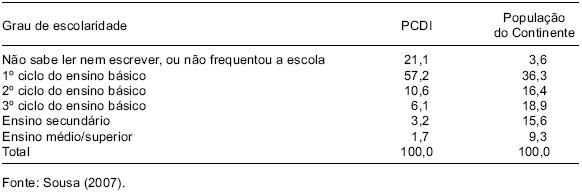

Quadro 1 Grau de escolaridade (25-70 anos) (%)

Um estudo recentemente realizado pelo Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (Sousa, 2007) mostra como é grave a situação das pessoas com deficiências e incapacidades em Portugal. De entre o conjunto de indicadores de caracterização que integram o diagnóstico sobressai o dos níveis de escolaridade, variável de que depende um vasto conjunto de saberes, finalistas e instrumentais, utilizáveis em diversos contextos, desde o profissional até à participação cívica, passando pelos relacionamentos sociais e pelo desempenho das mais diversas tarefas do quotidiano. De facto, nas idades compreendidas entre os 25 e os 70 anos de idade, a proporção dos que não sabem ler nem escrever é quase sete vezes maior do que entre a população portuguesa, encontrando-se nesse patamar de falta de ensino uma em cada cinco pessoas com deficiências ou incapacidades. Mais de 78% não ultrapassa quatro anos de escolaridade (39, 9% para a população portuguesa). No pólo oposto, são apenas um terço os que possuem o ensino secundário e cinco vezes menos os que têm um curso superior.

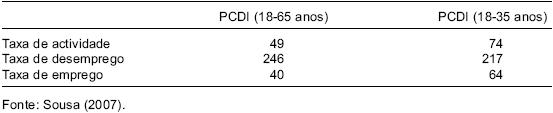

Apesar de algumas melhorias verificadas entre os mais jovens no domínio da transição da escola para a vida activa, em grande medida provocadas pelas políticas apoiadas pelo Fundo Social Europeu, os principais indicadores de emprego revelam de forma igualmente clara a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades. Neste campo a exclusão é também particularmente grave, dadas as diversas implicações do trabalho na vida das pessoas: ele afecta o estatuto social, a imagem e a identidade pessoal, assegura rendimentos e a formação de direitos noutros sistemas como os de saúde e protecção social, permite o estabelecimento de redes sociais e a integração em comunidades de referência. Ora, são cerca de metade as taxas de actividade e ainda menos as de emprego das pessoas com deficiência em relação às verificadas para a população do Continente e são mais do que duas vezes e meia maiores as taxas de desemprego, às quais provavelmente teríamos de acrescentar o desemprego desencorajado que se esconde nas taxas de actividade e de emprego. A estes problemas poderíamos ainda acrescentar os da subutilização das capacidades, do subemprego, das dificuldades de promoção nas carreiras profissionais, entre outros.

Quadro 2 Relação com o trabalho (população do Continente = 100)

Revela-se, com respeito à situação na profissão, uma frequência anormalmente elevada de pessoas com trajectórias sociais descendentes, apesar do contrário se estar a passar na população em geral.[3] Predominam entre os inquiridos no estudo citado as classes socioprofissionais de menores recursos (2,4% são empresários, dirigentes e profissionais liberais, 2,0% profissionais técnicos e de enquadramento, 13,0% são trabalhadores independentes, 36,2% empregados executantes e 46,3% são operários e assalariados agrícolas). Ora, olhando para a posição dos agregados de origem, verificamos que as classes dos empregados executantes (15,1%) e dos operários e assalariados agrícolas (51,4%) somam um total de 66,5%, o que nos permite concluir duas coisas: por um lado, a incidência da deficiência entre estas categorias é maior e, por outro lado, apesar da tendência para a reprodução da condição de classe, há uma certa despromoção social. Elas representam 66,5% na origem e sobem para 82,5% entre os inquiridos nestas duas classes, tendência que se confirma pela descida de 29,1% de trabalhadores independentes entre os agregados de origem para 13,0% entre os inquiridos e de 2,3% para 2,0% no caso dos profissionais técnicos e de enquadramento. Apenas no caso dos empresários, dirigentes e profissionais liberais terá havido um ligeiro crescimento de 2,0% para 2,4%.

O estudo que temos vindo a seguir revela, ainda, a grande limitação dos rendimentos dos agregados familiares das pessoas com deficiências e incapacidades, cuja dimensão média é de 2,4 pessoas. Ora, em Portugal, o limiar de pobreza oficial situava-se, no ano em que se realizou o estudo, em 360,00 euros por adulto equivalente, o que daria, para um agregado daquelas dimensões composto por dois adultos e um menor, um valor próximo de 900,00 euros mensais. Mesmo tomando em linha de conta que parte dos agregados de menor rendimento total são de menores dimensões (incluindo isolados), e sem que este valor possa ser lido como mais do que uma aproximação grosseira ao fenómeno, podemos estimar que perto de dois terços das pessoas com incapacidades e deficiências viverão perto ou abaixo do limiar de pobreza.

Mas não são apenas as condições materiais, como as que aqui se resumiram, que importa considerar. Um outro estudo realizado em Portugal sobre os impactos do Fundo Social Europeu na área da reabilitação revelou indicadores preocupantes ao nível da participação política e dos consumos culturais. Quanto ao primeiro domínio, os inquiridos que dizem que não se interessam pela política nem votam são 30,7%, 28,1% e 22,9%, respectivamente nos escalões etários 26-35 anos, 36-45 anos e 46 anos ou mais. Os que dizem que apenas votam são, para os mesmos escalões, 53,5%, 53,9% e 56,3%. A apatia política não é exclusiva das pessoas com deficiências e incapacidades, mas esperar-se-ia que a frequência dos sistemas de ensino e formação (trata-se de pessoas que foram abrangidas por medidas apoiadas pelo FSE) influenciasse o comportamento político de forma mais positiva, pelo que aqui se regista claramente um problema estrutural de ausência de participação política.

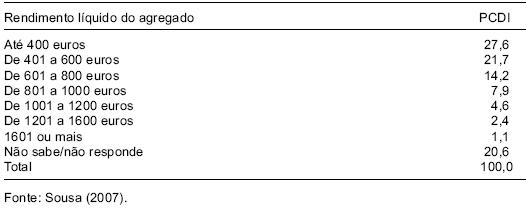

Quadro 3 Rendimento líquido mensal do agregado (%)

Quadro 4 Interesse por questões políticas por grupos etários

Já quanto aos consumos culturais, para além de eventuais razões especificamente ligadas ao capital cultural de origem, não podemos deixar de considerar que a escassez de produtos adaptados e as carências nas acessibilidades justificam que, numa escala de 7 pontos, a média da leitura de livros seja só 3,1, a ida a museus 1,9, a ida ao teatro 1,8, a ida ao cinema 2,7 e a ida a concertos 1,9. Assim, o lazer é ocupado principalmente com a televisão (6,7), a rádio (6,2), ler jornais (3,5) ou ler revistas (4,0).

É certo que o estudo indica que existe uma apreciação globalmente positiva por parte das próprias pessoas com deficiências e incapacidades acerca das oportunidades que se lhes oferecem, dos mecanismos de discriminação de que não se sentem vítimas, da avaliação favorável da trajectória e das expectativas esperançosas quanto ao futuro. Mas, comparando essas apreciações com as situações de facto, o que sobressai é que a atitude positiva não extravasa para dois domínios onde maior poderia ser o impacto da mobilização de poder por parte dos sujeitos: os da actividade política e cultural.

Modelos de intervenção

Mesmo nas sociedades mais modernas permanece muito presente uma imagem da deficiência como uma fatalidade que marca um destino a que não se pode escapar. Há, de facto, agentes com responsabilidades políticas, económicas ou culturais que continuam a julgar que as taxas de escolarização ou de desemprego que vimos acima são normais para pessoas consideradas incapazes de uma participação activa e regular na vida colectiva e nas principais instituições que a organizam.

Não é porém essa a doutrina oficial do Estado, da sociedade civil organizada e das organizações interestatais, principalmente a partir dos anos 60. Dois factores determinaram a definição da deficiência como um problema social e político: a crescente afirmação dos direitos sociais como compromisso dos Estados de bem-estar e o aparecimento na cena política e social de organizações de pessoas com deficiência ou de representantes dos seus interesses.

O modo como o problema tem sido definido e a orientação global das políticas têm evoluído. Existem várias tipologias de classificação dos modelos de intervenção na área da reabilitação. Propomos uma que comporta três modelos.

O primeiro concebe a deficiência como um problema exclusivamente pessoal, causado por doenças, malformações ou acidentes cujos efeitos se podem minorar através de intervenções especiais centradas nos indivíduos, promovidas por instituições ou serviços especializados. As pessoas são classificadas em função dos seus défices e a rotulagem associada às suas (in)capacidades tende a não ser combatida. Conferindo aos especialistas todo o poder no processo de intervenção, ao qual compete protegê-la e cuidá-la, este modelo tende a medicalizar a relação entre a pessoa com deficiência e o seu contexto de vida.

Conhecido como modelo médico o que constitui uma certa injustiça simbólica de culpabilização de uma profissão, quando o que está em causa é a individualização do enfoque este paradigma teve um papel determinante na criação de um campo político e institucional inovador.

Progressivamente o modelo foi evoluindo da protecção para a compensação das dificuldades decorrentes da deficiência, de modo a capacitar as pessoas para uma vida tão autónoma quanto possível na sociedade tida por normal.

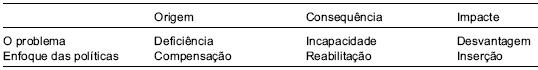

Quadro 5 Reabilitação na óptica das capacidades das pessoas

De facto, em 1989 foi traduzido para português um documento da Organização Mundial de Saúde, datado de 1976, Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Handicaps (SNR, 1989), no qual se fornece uma definição conceptual que tem dominado o campo até aos nossos dias. A deficiência é definida como qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica (idem: 56) que se torna problemática na medida em que se associa a uma desvantagem, entendida como [...] uma condição social de prejuízo sofrido por um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade, que lhe limita ou lhe impede o desempenho de uma actividade considerada normal para esse indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo e os factores sócio-culturais (idem: 182). O enfoque do problema é pois colocado já na relação entre o indivíduo e o meio, mas as medidas incidem principalmente no primeiro, cabendo à reabilitação compensar as incapacidades com vista a reduzir ou anular as desvantagens no desempenho.

As primeiras manifestações práticas deste modelo encontramo-las nos movimentos cívicos que deram origem às escolas especiais promovidas, entre outras, pelas APPACDM, pelas CERCI e por organizações de pessoas com deficiências específicas e, mais tarde, em parte sob a pressão da necessidade de resposta às primeiras gerações de crianças escolarizadas, no âmbito dos programas financiados pelo FSE na área da formação profissional especial e do emprego, com predomínio para o emprego protegido. O ambiente de inovação política que se seguiu à Revolução de Abril e à modernização política e social decorrente da entrada na CEE foram a este propósito factores propulsionadores importantes.

A Carta Social Europeia de 1991, a primeira Lei de Bases da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência em 1989, o Decreto-Lei n.º 247/89, relativo à formação profissional e emprego, publicado no mesmo ano, e o documento de 1992 do Conselho da Europa intitulado Uma política coerente para a reabilitação das pessoas com deficiência (publicado pelo Secretariado Nacional de Reabilitação em 1994) foram documentos de referência neste processo evolutivo.

Nos anos 60 nasceu no Reino Unido um modelo conhecido como social. Dada a inversão de enfoques que propõe em relação ao modelo individualista e à severidade da crítica que lhe faz, poderemos chamar-lhe também radical. Segundo o modelo radical são as atitudes, os sistemas e os serviços (ou a sua ausência) que são colocados em causa. A deficiência tende a ser vista não como um problema dos indivíduos, mas sim como resultado dos obstáculos que a sociedade lhes coloca. A questão é a da incapacidade da sociedade para prever e ajustar-se, em todos os domínios, às necessidades específicas de cada um (Oliver, 1990). A deficiência consiste na exclusão das principais actividades correntes provocada pela organização social em relação a pessoas que tenham alguma lesão, isto é, ausência parcial ou total de um membro ou defeito no funcionamento de um mecanismo ou função do corpo.

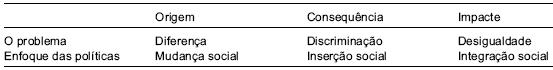

Quadro 6 O modelo radical

Com razão, os investigadores, os profissionais e os activistas que defenderam e defendem este modelo consideram que a sociedade deve organizar-se para proporcionar a todas as pessoas a oportunidade de participação.

Uma sociedade acessível não o é só para quem tem uma lesão ou disfunção corporal. É para todos os que possuem algum atributo que conduza à segregação e à exclusão. Porém, as razões que levam à discriminação sexual ou racial, por exemplo, não são as mesmas que afectam as pessoas com limitações permanentes ou prolongadas das estruturas e funções corporais. As políticas de empowerment pessoal e grupal, por um lado, e de abertura e inclusão institucional, por outro, não podem, assim, ser as mesmas.

Um exemplo típico deste tipo de perspectiva e das suas limitações encontramo-lo no campo da educação em Portugal. Defende-se que, se as crianças com dificuldades de aprendizagem forem educadas no ambiente segregado de um sistema paralelo de ensino, o seu desenvolvimento será diferente (deficitário) e a integração na sociedade, que não será treinada no processo educativo, será mais problemática. As instituições criadas para dar resposta à exclusão são, assim, responsabilizadas pela produção de resultados opostos aos desejados.

Os recursos e as políticas têm, pois, de ser dirigidos à adaptação das escolas regulares (por exemplo, através da preparação dos profissionais de educação e da integração de alunos com diferentes tipos de risco de insucesso) e não tanto aos indivíduos com deficiências e incapacidades.

A indiferenciação de políticas pode, porém, facilmente tornar-se vulnerável a radicalismos utópicos. Este perigo teve expressão no funcionamento da educação especial até recentemente. Assente na filosofia de que a educação inclusiva tem como objectivo [...] eliminar a exclusão social que, por sua vez, é consequência de certos tipos de atitudes e respostas à diversidade, raça, classe social, etnia, religião, género e capacidades (Lima-Rodrigues e outros, 2007), à escola especial, segregada, opõe-se uma espécie de escola miscelânea, onde são colocados todos os alunos com especiais factores de risco de exclusão.

São de cinco tipos as consequências negativas desta abordagem:

(i) cresce a visibilidade das diferenças, alimentando o estigma associado;

(ii) paradoxalmente, são fornecidas respostas homogéneas a todos os excluídos, necessariamente desadequadas a alunos com diferentes dificuldades de aprendizagem, sejam elas necessidades educativas especiais (termo que continua a ser conotado, em todo o mundo, com a educação de pessoas com deficiências ou incapacidades), ou de origem social e de escassez de capital cultural;

(iii) por outro lado, estas miscelâneas deixam de fora com frequência os alunos com dificuldades mais acentuadas, dada a tendência para atender em primeiro lugar os casos mais comuns de dificuldades menos acentuadas; muitos desses alunos mais problemáticos acabam por ser atirados para a escola segregada que se quer combater, ao passo que os casos menos difíceis, apesar da intervenção especial, se acumulam em turmas de repetentes, para onde são muitas vezes deslocadas as crianças com diversos tipos de dificuldades de aprendizagem, sem qualquer vantagem para elas (e portanto, também para os resultados da escola), pois geralmente acabam por ser vítimas de retenções sucessivas ou de progressões sem aquisições relevantes, terminando sem sucesso o seu percurso escolar;

(iv) o número de alunos sinalizados para os apoios educativos especiais não pára de crescer, porque nas organizações de ensino tende a gerar-se a tendência para encaminhar para a miscelânea formada em turmas de repetentes todos os alunos difíceis, limpando as outras turmas e provocando assim o crescimento de enclaves segregados, o que constitui uma vantagem apenas aparente, porque essas turmas, para além de prejudiciais para as crianças, acabam por afectar o funcionamento de conjunto das escolas;

(v) assim, com o aumento dos alunos sinalizados, cresce também o número de profissionais de apoio àqueles enclaves, cujo trabalho tende a tornar-se, independentemente do esforço e das competências desses profissionais, pouco eficiente. [4]

O terceiro modelo podemos chamá-lo relacional, embora na gíria seja conhecido pelo deselegante descritor bio-psico-social (Engel, 1977). A pessoa com deficiência é vista numa perspectiva sistémica, multidimensional, de forma globalizante e total, incluindo não apenas os traços da sua personalidade e das suas limitações e capacidades, mas também o modo como interage no contexto social.

Se na óptica do chamado modelo médico, o enfoque é colocado no trabalho a desenvolver junto das pessoas com vista a dotá-las dos apoios e das competências que lhes permitam alargar as possibilidades de superar a desvantagem resultante de um atributo específico inerente à sua condição, e se no modelo radical o enfoque é colocado exclusivamente nas instituições e estruturas sociais, na óptica do modelo relacional a deficiência é concebida como uma diferença específica característica de cidadãos que são iguais a quaisquer outros em direitos e deveres, diferença essa que gera discriminação produtora de desigualdades nas diferentes esferas da vida social. A reabilitação não passa apenas pela intervenção junto das pessoas vítimas da discriminação de modo a aumentar-lhes as capacidades, nem tão-só pela eliminação de barreiras e pela modificação das estruturas, ambientes e serviços sociais, mas pela afirmação do princípio da universalidade dos direitos, o que implica o empowerment das pessoas, por um lado, e que as instituições se transformem no sentido de se tornarem acessíveis a todos os cidadãos, promovendo a igualdade de oportunidades, por outro lado. O problema não é nem apenas das pessoas, nem só da sociedade e das políticas, mas de ambos e da sua relação (Oliver, 1986; Barton, 1993; Finkelstein, 2001; Capucha, 2005a; Sousa, 2007). Em resumo, o modelo relacional tem por trás a ideia de que é preciso activar as pessoas e também, em simultâneo, activar as instituições, as estruturas e as redes sociais, de modo a assegurar a participação autónoma de todos na vida colectiva e o bem-estar de cada um.

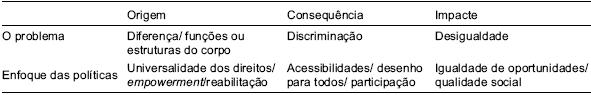

Quadro 7 O modelo relacional

Ainda há apenas algumas décadas, a deficiência era uma fatalidade a que as famílias e as pessoas se acomodavam como podiam. Depois, passou a ser passível de tratamento terapêutico e pericial, ligado à correcção das desvantagens físicas, fisiológicas, psíquicas e sensoriais. Mais tarde, este conceito foi alargado às dimensões cognitivas e culturais resultantes da deficiência, razão pela qual a educação e o treino de competências passaram a ser um complemento necessário da reabilitação médica.

Hoje em dia, não apenas a reabilitação constitui um conceito amplo e abrangente, abarcando a dimensão médica, cultural, pessoal e familiar, em diversos domínios da vida, como o das condições de habitação, protecção social, lazer, consumos culturais, exercício de uma profissão ou ocupação, entre outros, mas também passa a envolver a organização da sociedade e dos diversos contextos em que se joga a interacção e a participação social de sujeitos diferentes nas suas especificidades mas iguais em direitos e deveres.

Datam dos anos 60 as primeiras experiências portuguesas orientadas pelo modelo relacional no domínio da educação, nomeadamente a inclusão de cegos em escolas preparadas para os receber e educar como a qualquer outro aluno, isto é, de acordo com as suas necessidades específicas mas tendo em vista as aquisições básicas comuns. Foi preciso porém esperar cerca de trinta anos para se passar dessa experiência precursora para uma actuação mais ampla. Caminha-se para um sistema aberto e integrado, no qual as crianças com deficiência são antes do mais uma parte dos alunos que necessitam de respostas diferentes de todos os outros grupos de risco e diferentes também internamente em função das características de cada um.

A OMS deu um novo impulso a estas ideias ao publicar a nova Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que representa uma tentativa consequente de combinar o modelo médico e o modelo social, adiantando uma definição operacional que compreende as pessoas com [...] limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou em vários domínios de vida, decorrentes da interacção entre as alterações funcionais e estruturais de carácter permanente e os contextos envolventes, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e participação social, dando lugar à mobilização de serviços e recursos para promover o potencial de funcionamento bio-psico-social (Sousa, 2007: 53).

Obstando ao problema da rotulagem, a CIF constitui uma classificação universal do funcionamento humano. Considera depois que esse funcionamento depende de estruturas e funções do corpo que determinam capacidades e não apenas incapacidades. Em vez de uma tipologia das deficiências fornece um quadro de referência para abordar e compreender o potencial e as limitações de cada pessoa, considerada na sua complexidade. Não classifica os indivíduos de modo essencialista, mas sim em função dos contextos em que operam as capacidades e incapacidades, permitindo ou não a participação.

Por isso, é útil em diferentes sectores de intervenção, incluindo a educação, para desenhar medidas e planos de intervenção moldáveis a cada situação concreta, insistimos, num sentido de empowerment e capacitação das pessoas e de modificação dos contextos em que estas têm o direito a participar.

Os serviços deixam de se centrar apenas nos indivíduos, para se centrarem no contexto triplo das instituições gerais, das comunidades e das pessoas singularmente consideradas.

O conceito de qualidade de vida aparece, neste quadro, muito relacionado com os níveis de satisfação dos utentes com os cuidados prestados (Boswell e outros, 1998; Chubon, 1985; Capucha, 2005a). [5] A qualidade de vida, que não existe enquanto dado, mas se conquista enquanto direito, implica três áreas estruturantes (Sousa, 2007), alinhadas com os quatro quadrantes da qualidade social de que falámos atrás:

- o bem-estar físico e material: acesso a rendimentos oriundos do trabalho ou da segurança social; a cuidados de saúde; ao trabalho e ao emprego; a habitação com condições pelo menos básicas de conforto; ao turismo, ao lazer e aos bens de cultura; à mobilidade e ao acesso a edifícios e espaços colectivos;

- a autodeterminação e desenvolvimento pessoal: autonomia e resiliência; comunicação; equilíbrio emocional e fruição de afectos; capacidade de relacionamento e integração em redes sociais; educação e formação ao longo da vida; criatividade e expressão artística; pertença a uma família que suporte projectos de vida e seja local privilegiado de expressividade afectiva;

- direitos cívicos: associativismo e representação de interesses; participação política; acesso à justiça; respeitabilidade pública.

A educação não é um item mais desta lista de domínios da qualidade de vida. Ela tem uma função estruturante. Promove a aquisição de competências para o acesso ao trabalho e ao emprego, é o local de aquisição de conhecimentos e hábitos de saúde, promove a familiaridade com os bens de cultura, permite a capacitação para uma vida autónoma, ajuda a desenvolver não apenas saberes formais, quer abstractos quer operacionais, mas também competências resultantes dos contactos com colegas e profissionais na escola. Estimula a criatividade e a sensibilidade artística e é um lugar central para a expressão criativa. Permite a aquisição de consciência cívica e política. Por tudo isso, podemos dizer, a escola inclusiva é um paradigma do modelo relacional na abordagem dos problemas das deficiências, das incapacidades e do direito à participação social.

Escola inclusiva

Pode a escola inclusiva cumprir a missão de preparar as pessoas com deficiências e incapacidades para uma vida com qualidade? Posta a questão de outra forma, pode promover o sucesso educativo? E quais são as vantagens que apresenta em relação à escola especializada? O combate ao insucesso escolar é a bitola que permite responder a estas questões.

Podemos agrupar o conjunto dos factores do insucesso escolar em quatro grandes grupos:

§ o desajustamento entre o capital cultural de origem das famílias e a linguagem tradicional da escola gera dificuldades especiais aos alunos de meios populares. Trata-se do problema clássico da reprodução das desigualdades sociais no quadro da dominação cultural. As pessoas com deficiências e incapacidades, na maioria oriundas de famílias de meios populares, como vimos, são particularmente afectadas por este factor, que se soma às desvantagens resultantes de problemas nas funções e estruturas do corpo;

§ a desarticulação entre a escola, as famílias e o mercado de trabalho tende em muitos casos a incentivar o abandono precoce para iniciar uma carreira profissional. Muitas famílias de menores recursos caem na falácia de julgar mais conveniente a entrada precoce no mercado de trabalho, que por sua vez absorve com relativa facilidade jovens sem qualificações que, por seu turno, possuem baixas probabilidades de prosseguir estudos com sucesso. Estando em dissipação com a diversificação das vias de ensino e o reforço dos apoios sociais e financeiros às famílias de menores recursos, este problema não tende a ser o mais problemático para os jovens com deficiências e incapacidades. O problema maior é o apoio na transição para a vida activa e o da obtenção de um emprego uma vez concluído o percurso escolar inicial;

§ funcionamento interno do sistema de ensino. A deficiente qualidade do processo pedagógico, muitas vezes ainda centrado na transmissão unilateral de saberes manualescos; a falta de equilíbrio no currículo entre as diferentes competências (básicas, cognitivas específicas, operativas, cívicas, expressivas, etc.); a disciplinarização do currículo e o excesso do número de disciplinas, com pouco espaço para o enriquecimento curricular e a integração de saberes; a má ou escassa utilização das tecnologias e a desvalorização das aprendizagens experimentais; a raridade de medidas destinadas à aprendizagem de métodos de estudo e trabalho; a ausência de mecanismos de detecção precoce do risco de insucesso; a raridade de elementos de identificação dos alunos com a sua escola; a fraca autonomia da escola e uma organização escolar pouco estruturada, sem liderança forte e pouco virada para o apoio a alunos com maiores dificuldades; a ineficiência e debilidade dos serviços de orientação escolar, nos casos em que existem; a fraca qualidade do parque edificado e dos equipamentos escolares; a dificuldade no acesso à escola; o escasso envolvimento dos pais e da comunidade com a escola são estes alguns dos factores que tornam os alunos cujas famílias não os podem compensar nas maiores vítimas do insucesso e do abandono escolar. Também neste conjunto de factores a existência de deficiências acresce às dificuldades sentidas por muitos outros alunos;

§ relação entre os agentes educativos e alunos com problemáticas específicas. Crianças que vivem em ambientes familiares instáveis, jovens que adoptam comportamentos sexuais de risco, comportamentos aditivos ou que constituem grupos organizados em torno de símbolos e práticas marginais, indivíduos pertencentes a minorias culturais e étnicas fortemente contrastantes com a cultura escolar e objecto de preconceito, crianças e jovens com deficiências e incapacidades, todos eles apresentam factores de risco, porém muito diferenciados uns dos outros. Ou as escolas têm disponíveis e devidamente activados mecanismos e estruturas para uma relação de qualidade com estes alunos, ou o insucesso emerge. Essas medidas vão das tutorias aos aconselhamentos, dos planos de recuperação ao reforço do trabalho individual e em grupo com estes alunos, do combate ao preconceito à diversificação das vias de ensino ao trabalho com as comunidades e ao envolvimento de pais e encarregados de educação, das adaptações curriculares às ajudas técnicas e outras medidas incluídas no ensino especial. Repete-se que, sendo diferenciadas as problemáticas e a origem dos obstáculos ao sucesso, estas medidas devem ser geridas de forma específica, construindo respostas à medida de cada problema.

Podemos, portanto, concluir que as crianças e jovens com deficiências e incapacidades sofrem duplamente de disfunções gerais do sistema de ensino e das dificuldades de aprendizagem relacionadas com as suas limitações próprias. A resposta a estes problemas é, naturalmente, o prosseguimento determinado do esforço para construir uma escola de qualidade. Uma escola de qualidade é, incontornavelmente, uma escola inclusiva. É precisa porém inovação conceptual para distinguir escola inclusiva de escola miscelânea, de modo a qualificar a instituição escolar mas também a implementar políticas específicas de educação especial. Critério particularmente sensível quando é certo que a escola inclusiva assenta num princípio de abertura que se aplica a toda a população escolar, valorizando a sua diversidade e acreditando que todos podem aprender e dar um contributo activo à sociedade, não estando alguns condenados a permanecer na condição de assistidos, desde que a cada um sejam proporcionadas oportunidades equitativas.

O sistema deve ser plural, não apenas porque acolhe alunos diferentes, mas também porque, em vez de os misturar indistintamente, possui ferramentas políticas especializadas.

Sintetizando as distinções a fazer, diríamos que a escola deve ter qualidade para acolher todos os seus alunos e proporcionar-lhes oportunidades de sucesso, a que todos têm direito. Isso implica lidar com as dificuldades de aprendizagem que todos têm, uns muito mais do que outros. Nos casos dos alunos com deficiências e incapacidades, conforme é tradição, enfrentam-se as dificuldades de aprendizagem através da educação especial. No caso da escola inclusiva, isto faz-se nas escolas regulares, públicas ou privadas.

A opção pela participação de alunos com deficiências e incapacidades na escola regular está consagrada na Declaração de Salamanca da UNESCO, de 1994. O tema não era novo. Recordemos uma vez mais a experiência precursora com os cegos em Portugal e, a partir de 1978, os debates sobre o assunto provocados pelo Relatório Warnock (DES, 1978) no Reino Unido, para citar apenas dois casos.[6]

Tem vindo desde então a afirmar-se o direito de todas as crianças a aceder às escolas regulares, a crescer, brincar e aprender juntas, a não serem desvalorizadas nem discriminadas em função de uma característica específica que as diferencie.

A frequência de escolas regulares não é, porém, condição suficiente para a educação inclusiva (Florian, 2003). É preciso que essa participação se traduza no desenvolvimento efectivo de competências. A CIF desempenha aqui um papel decisivo, ao permitir aferir com mais rigor, maior abrangência e menos preconceito as características de cada aluno e a partir delas construir planos educativos que prevejam não apenas o trabalho a desenvolver com os discentes, mas também as alterações a introduzir na escola.

Essas alterações, olhadas pela óptica do desenvolvimento das capacidades, podem incluir:

§ adaptações curriculares e adaptações nos meios e métodos de aprendizagem com vista à aquisição das competências previstas nos currículos dos diferentes ciclos e vias de estudos;

§ dotação das escolas de quadros docentes especializados professores dos departamentos do ensino especial de forma a assegurar apoio a todas as crianças e jovens que dele necessitem;

§ criação de ambientes que façam os alunos sentirem-se bem e desejados nas escolas e na sala de aula;

§ construção de planos educativos individuais que perspectivem a trajectória escolar e a transição da escola para a universidade ou para o mundo do trabalho, depois de atingidos os resultados exigidos a todos os alunos ou, pelo menos, nos casos de incapacidades mais marcadas, a elevação do potencial ao máximo possível, que é geralmente superior àquilo que à partida se supõe; estes planos produzem um melhor conhecimento dos alunos, das suas dificuldades e do seu potencial;

§ acesso a equipamentos, terapias e apoios reforçados por parte de instituições com experiência na educação especial e na reabilitação, de modo a fornecer aos alunos que deles careçam serviços específicos que não necessitem de ficar sediados em permanência nas escolas;

§ trabalho reforçado em domínios menos típicos dos currículos, que permitam o desenvolvimento de competências para o desempenho autónomo de tarefas do dia-a-dia, para o autocontrolo e compreensão das manifestações da sexualidade e para o treino de habilidades relacionais, comunicacionais e de trabalho em grupo, bem como o enfoque nas questões da participação política e cívica.

Já quando perspectivamos as transformações a introduzir na escola e no sistema institucional, pensamos em medidas como:

§ disponibilidade de todos os professores para receber e trabalhar com os alunos com deficiências ou incapacidades, com maior ou menor apoio especializado por parte dos colegas da educação especial;

§ afinação da cobertura da rede de escolas de referência para o atendimento de alunos com problemas de aprendizagem de alta intensidade e baixa frequência (problemas de audição, de visão, de autismo e multideficiência), cuja inclusão exige meios técnicos, logísticos e humanos altamente especializados e mais concentrados do que os disponíveis no âmbito dos departamentos de educação especial existentes em todas as escolas;

§ adaptações dos espaços e dotação de ajudas técnicas e ambientes espaços físicos, equipamentos, material pedagógico, etc. concebidos na lógica do desenho para todos;

§ reforço do trabalho em equipa por parte de todos os profissionais nas escolas e destas com as famílias e com os próprios alunos, que devem ser chamados a participar nos processos de tomada de decisão e planeamento que lhes dizem respeito;

§ divisão de trabalho e responsabilização de cada um, formalizada em documentos que devem ser conhecidos e reconhecidos pelo colectivo escolar;

§ formação inicial de docentes que dê maior relevo às questões da inclusão e do respeito pela diferença;

§ desenvolvimento de programas de formação contínua, quer para professores dos diversos departamentos curriculares quer para professores dos departamentos de ensino especial;

§ desenvolvimento de mecanismos de planeamento e de avaliação que permitam a aprendizagem colectiva, a correcção de trajectos e a constante melhoria do trabalho realizado na escola.

Estas orientações têm implicações para as crianças com deficiências e incapacidades, mas melhoram a organização, os recursos e as competências residentes nas escolas, de que acabam por beneficiar todos. Uma escola capaz de promover o potencial de alunos com maiores dificuldades de aprendizagem é uma escola capaz de educar melhor todos os seus alunos.

Terá ficado claro que o problema da educação das crianças e jovens com deficiências e incapacidades não é apenas o do local onde são colocados. Mais importante é a qualidade dos serviços que recebem. A educação envolve dinâmicas relacionais e afectivas próprias que ultrapassam a mera colocação dos alunos num ou noutro local. A defesa da escola inclusiva não é apenas ideológica e política. É também pedagógica. Deve resultar na promoção do sucesso escolar, de forma imediata através da obtenção dos diplomas escolares de referência (pelo menos o secundário, segundo as necessidades actuais) e de forma diferida através da adopção de práticas de aprendizagem ao longo da via e da obtenção de um emprego e de saberes que permitam uma vida autónoma.

A escola inclusiva apresenta várias vantagens. Treina a autonomia das crianças, que não vão passar a sua vida em instituições em que apenas encontrem pessoas com os mesmos problemas que elas. A escola regular prepara, assim, as crianças e os jovens para ambientes mais parecidos com os que vão encontrar no futuro (os asilos e outras instituições totais ou a mera ocultação das pessoas com deficiência em casa não é, de todo, aceitável e já não é, de resto, praticável). Permite enriquecer as experiências dos alunos e motivá-los, por via da interacção contínua com crianças da mesma idade com as quais podem adquirir saberes informais de grande importância para a vida futura. Ajuda a combater o preconceito e a alimentar o sentido de solidariedade e de tolerância. Além do mais, como vimos, o ensino inclusivo qualifica a escola no seu conjunto, beneficiando todos os alunos. Quem responde às necessidades dos que têm menores capacidades à partida responde seguramente melhor a todos os outros.

As escolas especiais, que a escola inclusiva tem vindo a superar em nome do direito de todos a participar nos sistemas institucionais gerais, deveriam assim ser eliminadas? Julgamos que não. Elas foram construídas em nome de quatro problemas sérios:

§ a dificuldade das escolas regulares para lidarem com a diferença foi isso que deu origem ao ensino especial, que estimulou o desenvolvimento de instrumentos adaptados e permitiu a qualificação de recursos humanos;

§ a complexidade das dificuldades de aprendizagem das crianças com deficiências e incapacidades e a especialização/qualificação do pessoal (docentes, terapeutas, auxiliares) e dos recursos logísticos;

§ o preconceito que atribui às imperfeições intrínsecas das crianças o efeito de jamais permitirem uma aprendizagem em contexto aberto e uma vida (escolar e depois profissional) normal;

§ o sentimento de segurança por parte dos pais, que muitas vezes só confiam nas instituições especializadas com as quais entabularam relações sólidas, para além do receio do contacto dos seus filhos desprotegidos com colegas sem deficiência.

Assim, sempre que não estejam reunidas nas escolas regulares condições de trabalho com o nível de qualidade adequado, ou enquanto não for possível convencer os pais das vantagens da escola inclusiva, desde que a qualidade pedagógica e social esteja assegurada e o superior interesse das crianças salvaguardado no que é fundamental, a manutenção de escolas especiais pode ser de grande utilidade, pelo que o seu desaparecimento deve ser progressivo e acompanhado pela qualificação das escolas regulares, do respectivo pessoal e das suas condições de trabalho.

Às escolas especiais cabe ainda um outro papel, determinante na qualificação global do sistema escolar. Depois de terem aberto caminho, mostrando que é possível que todas as crianças aprendam, quando elas próprias tendem a pugnar pela inclusão como um direito e como a melhor solução educativa (repetimos, desde que as condições de qualidade estejam reunidas na escola regular), quando se vêem confrontadas com o dilema de combinar o princípio da inclusão com a pragmática da utilização dos recursos altamente qualificados e especializados que foram acumulando, elas podem e têm vindo a celebrar acordos com as escolas regulares para dar um apoio quer dentro da escola quer fora dela, proporcionando terapias e momentos de trabalho mais específico. No fundo, as antigas (e actuais) escolas especiais podem e estão a constituir-se em centros de recursos de cujo apoio o sistema não pode prescindir.

Este apoio é tanto mais relevante quanto maior for a intensidade das dificuldades de aprendizagem. Construir a escola inclusiva não implica, por todas estas razões, malbaratar os recursos existentes. Implica antes maior cooperação entre todos os agentes, ao serviço da melhor resposta possível para cada criança ou jovem.

Conclusão

Se, conforme é hoje consensualmente aceite, o acesso à educação e ao sucesso educativo (isto é, à preparação para uma vida com qualidade) é um direito de todos, para as crianças com deficiências e incapacidades a participação em contextos escolares regulares é a opção mais desejável. Essa participação implica porém mudanças profundas tanto nas condições físicas como, principalmente, nos modelos pedagógicos e na organização das escolas.

Tais mudanças passam pela preparação dos ambientes e dos profissionais para lidarem com as capacidades e incapacidades específicas de cada aluno, sendo que no caso dos alunos com necessidades educativas especiais se requer, além disso, um conjunto de medidas específicas. Entre essas medidas conta-se a presença de docentes de educação especial para apoio ao trabalho dos seus colegas, a colaboração de centros de recursos especializados com os quais as escolas podem contratar intervenções complementares desenhadas à medida de cada criança, a criação de escolas de referência para as problemáticas de baixa frequência e alta intensidade, o envolvimento permanente dos encarregados de educação e das próprias crianças na elaboração e gestão de planos educativos individuais que permitam o acesso ao currículo comum. Esta preferência não deve porém conduzir ao súbito desaparecimento das escolas especiais, cuja transição para o sistema deve ser feita com base na confiança das famílias e na construção de efectivas condições educativas nas escolas regulares.

A qualidade de vida presente e futura é o objectivo. A qualidade de vida implica autonomia por parte de sujeitos activamente construtores dos seus próprios destinos, jogados nos contextos em que todos os outros indivíduos jogam também os seus. A obrigação de todos os agentes educativos é assegurar que esse jogo é justo e que nele todos têm oportunidades iguais. Na prática e sem demoras.

Referências bibliográficas

Ainscow, Mel (2007), Prefácio: a viragem inclusiva, em Luzia Lima-Rodrigues, e outros, Percursos de Educação Inclusiva em Portugal. Dez Estudos de Caso, Cruz Quebrada, Fórum de Estudos de Educação Inclusiva, Faculdade de Motricidade Humana, pp. 13-19.

Allen, C. (2007), Bourdieus habitus, social class and the spatial worlds of visually impaired children, Urban Studies, 41 (3), pp. 487-506.

Barton, Len (1993), The struggle for citizenship: the case of disabled people, Disability and Society, 8 (3), pp. 235-248.

Beck, Wolfgang, Laurent Van der Maesen, e Alan Walker (2001), Theorizing social quality: the concepts validity, em Social Quality. A Vision for Europe, Haia, Kluwer Law International, pp. 307-360.

Boswell, Boni, Michael Dawson, e Elisabeth Heininger (1998), Quality of life as defined by adults with spinal cord injuries, The Journal of Rehabilitation, 64, pp. 27-32.

Capucha, Luís (1998), Exclusão social e acesso ao emprego: paralelas que podem convergir, Sociedade e Trabalho, 3, pp. 60-69. [ Links ]

Capucha, Luís (2005a), Desafios da Pobreza, Oeiras, Celta Editora.

Capucha, Luís (coord.) (2005b), Estudo de Avaliação da Qualidade e Segurança das Respostas Sociais na Área da Reabilitação das Pessoas com Deficiência, Lisboa, CIES/IESE, DGEEP/MTS.

Castel, Robert (1995), Les Métamorphoses de la Question Sociale. Une Chronique du Salariat, Paris, Fayard.

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) (2003), Inquérito aos utentes de reabilitação sócio-profissional (policopiado).

Chubon, Robert A. (1985), Career-related needs of school children with several physical disabilities, Journal of Counselling and Development, 63, pp. 47-51.

Department for Education and Science (DES) (1978), Special Education Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicaped Children and Young People (Relatório Warnock), Londres, HMSO.

Durkheim, Émile (1977 [1893]), A Divisão do Trabalho Social, vol. I, Lisboa, Presença.

Engel (1977), The need for a new medical model: a challenge for biomedicine, Science, 196, pp. 129-136.

Finkelstein (2001), The social model repossessed, Leeds, University of Leeds (policopiado).

Florian, Lani (2003), Prática inclusiva: o quê, porquê e como?, em Christina Tilstone, Lani Florian e Richard Rose (coords.), Promover a Educação Inclusiva, Lisboa, Instituto Piaget, pp. 33-49.

Gerschel, Liz (2003), Igualdade de oportunidades e necessidades educativas especiais: equidade e inclusão, em Christina Tilstone, Lani Florian e Richard Rose (coords.), Promover a Educação Inclusiva, Lisboa, Instituto Piaget, pp. 93-113.

Goffman, Erving (1982 [1963]), Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, Rio de Janeiro, Zahar.

Jenkins, R. (1991), Disability and social stratification, British Journal of Sociology, 42 (4), pp. 557-580.

Lenoir, René (1974), LExclus. Un Français sur Dix, Paris, Seuil.

Lima-Rodrigues, Luzia, e outros (2007), Percursos de Educação Inclusiva em Portugal. Dez Estudos de Caso, Cruz Quebrada, Fórum de Estudos de Educação Inclusiva, Faculdade de Motricidade Humana.

Oliver, M. (1986), Social policy and disability: some theoretical issues, Disability, Handicap and Society, 1 (1), pp. 5-18.

Oliver, M. (1990), The Politics of Disablement, Basingstoke, Macmillan.

Paugam, Serge (1991), La Disqualification Sociale. Essai sur la Nouvelle Pauvreté, Paris, PUF.

Room, Graham, e outros (1993), Observatoire Européen sur les Politiques Nationales de Lutte Contre l´Exclusion Sociale, Lille, DGV, EEIG.

Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR) (1989), Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Handicaps, Lisboa, SNR.

Sousa, Jerónimo de (coord.) (2007), Mais Qualidade de Vida para as Pessoas com Deficiências e Incapacidades. Uma Estratégia para Portugal, Vila Nova de Gaia, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e ISCTE.

Tilstone, Christina, Lani Florian, e Richard Rose (coords.) (2003), Promover a Educação Inclusiva, Lisboa, Instituto Piaget.

Weber, Max (1989 [1905]), Status e classes e Classes, status e partidos, em Manuel Braga da Cruz (org.), Teorias Sociológicas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

[1] O presente texto retoma, com pequenas alterações, uma conferência do autor realizada no âmbito do Seminário Internacional Educação Inclusiva Impacto das Referências Internacionais nas Políticas, nas Práticas e na Formação, organizado em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, em 5 de Setembro de 2009, pelo Ministério da Educação, Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular.

[2] As políticas sociais meramente redistributivas, típicas do período fordista de desenvolvimento do Estado-providência, não têm sustentabilidade.

[3] O mesmo se passa noutros países, como mostram, por exemplo, Jenkins (1991) e Allen (2007).

[4] No caso inglês Gerschel (2003) denuncia um processo semelhante em muitos aspectos, sublinhando nomeadamente o abandono a que a indiferenciação conduziu os alunos com maiores dificuldades.

[5] As avaliações são relativas às referências dos utentes, dependentes das experiências anteriores, das expectativas socialmente alimentadas e de outros factores que aconselham, naturalmente, o cruzamento dessas avaliações com as realidades objectivamente verificáveis.

[6] Entre outras conclusões de longo alcance, o Relatório Warnock concluiu que, ao longo do seu percurso escolar, cerca de 20% das crianças precisarão em algum momento de apoios educativos, mas que 2%precisam deles em permanência devido a problemas de aprendizagem graves e duradouros resultantes de disfuncionamentos de ordem neurológica, sensorial, motora, intelectual, comunicativa ou emocional. Estas eram as crianças que tendiam a ser excluídas das escolas regulares e colocadas nas escolas especiais.