Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Etnográfica

versão impressa ISSN 0873-6561

Etnográfica vol.21 no.2 Lisboa jun. 2017

ARTIGOS

Aqui (ainda) não tem meio ambiente: políticas indígenas do conhecimento na fronteira Brasil-Guiana

“There’s no environment here (yet)”: indigenous politics of knowledge at the Brazil-Guiana border

Alessandro Roberto de OliveiraI

IPrograma de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Universidade Federal de Goiás, Brasil. E-mail: alessandro.robertodeoliveira@gmail.com

RESUMO

Este artigo trata das dinâmicas contemporâneas da comunicação interétnica entre povos indígenas e o universo de atores e discursos ambientalistas no Brasil. A etnografia do contexto local de comunidades que vivem na terra indígena Jacamim, situada em Roraima, na fronteira com a Guiana, apresenta diferentes posicionamentos indígenas quanto às discussões sobre o conceito de meio ambiente. O objetivo é refletir sobre a ideia de dialogia que parece marcar as políticas indígenas do conhecimento diante das práticas hegemônicas de comensuração. Práticas que estão chegando às aldeias através da implementação de uma política pública nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas.

Palavras-chave: políticas do conhecimento, comunicação interétnica, comensurabilidade

ABSTRACT

This paper deals with contemporary dynamics of interethnic communication between indigenous peoples and the universe of actors and environmentalist discourses in Brazil. The ethnography of local communities living in the Jacamim indigenous land, situated in Roraima, on the border with Guyana, presents different indigenous positions in discussions about the concept of environment. The objective is to reflect about the idea of dialogue that seems to mark the indigenous politics of knowledge facing hegemonic practices of commensuration. These practices are coming to the villages through the implementation of a national public policy of environmental and territorial management of indigenous land.

Keywords: politics of knowledge, interethnic communication, commensurability

CONTEXTO

Aqui (ainda) não tem meio ambiente. Eu estava nas minhas primeiras semanas de trabalho de campo quando ouvi este comentário de Gustavo, um morador da comunidade Jacamim com quem eu viria a estabelecer boas relações de amizade e muita conversação durante o tempo que passei na aldeia.[1] Naquele dia eu acompanhava um grupo liderado pelo tuxaua[2] da comunidade para retirar os caibros do telhado de uma antiga sede de fazenda, abandonada após o reconhecimento do direito territorial e a consequente demarcação da terra indígena. O objetivo da expedição era trazer estes materiais para reutilizá-los na cobertura de um refeitório escolar que estava sendo erguido no centro da comunidade. No momento em que ouvi essa frase estávamos caminhando em fila por uma trilha e conversando sobre o que tinha interessado um antropólogo a estudar como aquele povo estava refletindo sobre suas relações com o ambiente. Meu interesse de pesquisa era rastrear a existência de uma rede (Latour 1994) de comunicação interétnica animada por discursos ecológicos que, eu presumia, conectava o cotidiano da vida na aldeia, reuniões do movimento indígena, negociações interétnicas de políticas públicas estatais, parcerias entre indígenas e diversos atores do ambientalismo com ramificações e efeitos então imprevistos.

Nós saímos cedo e no transcorrer do dia rimos juntos ao avistar uns macacos em uma ilha de mata, bebemos água límpida de uma nascente, pescamos e comemos peixe moqueado com farinha na volta do dia. Já era final de tarde e o Sol começava a se pôr naquela área de transição entre a savana – regionalmente referida como lavrado – e a floresta, repleta de serras sinuosas, compondo uma paisagem deslumbrante. Surgia ali um deslocamento do conceito de meio ambiente a partir de sua contestação. Um ator usava a metalinguagem para contrapor o fluxo da comunicação interétnica. Naquele momento, Gustavo apresentou uma perspectiva provocativa sobre essa rede que eu estava interessado em etnografar.

A década que se seguiu à promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988 foi marcada, sobretudo na Amazônia, por um avanço significativo nos processos de demarcações de terras indígenas (doravante TIs).[3] Estes processos de territorialização (Oliveira Filho 2004 [1998]), isto é, de reorganização social dos povos indígenas a partir da atribuição de limites geográficos delimitados pelo Estado, trouxeram diversas implicações. Dentre elas, a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais tem mobilizado comunidades e organizações indígenas que atuam em busca de iniciativas para garantir a qualidade de vida nas terras demarcadas. Ao passo que o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas avançou na região, a agenda das organizações indígenas, assim como a de órgãos públicos e organizações não governamentais também vem sendo redirecionada à promoção da sustentabilidade econômica e ambiental das TIs (Albert 2000).

Mais recentemente é possível observar uma convergência entre as políticas do movimento indígena, a política indigenista e a política ambiental em torno de preocupações com a gestão territorial e ambiental de TIs. Neste cenário, os conhecimentos indígenas sobre o ambiente estão ganhando espaço nas arenas interétnicas. De um lado como valor estratégico nas lutas indígenas por autonomia, no diálogo com políticas públicas, e de outro como fonte de novas perspectivas para elaboração destas políticas por parte de técnicos (Little 2002). Alguns setores no interior de órgãos estatais no Brasil afirmam a constatação de que os povos indígenas sempre fizeram a gestão de seus territórios, baseada em seus próprios sistemas de conhecimentos, o que implica para o Estado o compromisso de respeitar a autonomia sociocultural desses povos em relação às suas formas de gerir suas terras.[4]

Esse reconhecimento e a valorização dos conhecimentos indígenas sobre seus ambientes em diretrizes de uma política pública de escala nacional é um ponto de entrada interessante para refletir sobre como estão sendo realizadas as articulações entre conhecimentos (técnicos, científicos, burocráticos) que fundamentam os discursos institucionais e os saberes desses povos. Estas interações estão ganhando formas em situações práticas de diálogo intercultural em diversos contextos específicos, de norte a sul do país. Quando olhamos para esses espaços de fronteira entre sistemas de conhecimento não é difícil identificar contradições, mal-entendidos (produtivos e improdutivos), dilemas, equívocos e falsos entendimentos típicos da comunicação interétnica.

Este artigo trata dessas dinâmicas contemporâneas de comunicação interétnica no Brasil, a partir do contexto das comunidades que vivem na terra indígena Jacamim. O objetivo é refletir sobre a ideia de dialogia que parece caracterizar as estratégias políticas indígenas. Segundo Neves de Oliveira, a dialogia (2002: 113) indígena significa colocar-se em uma posição de sujeito na interlocução com os diferentes atores externos e não como objeto de interesses e políticas exteriores às suas realidades. Penso que esta é uma noção produtiva para análise das relações interétnicas neste início de século XXI, especialmente no que concerne à qualidade da relação pretendida pelos povos indígenas frente às políticas estatais, qualidade esta que se traduz em termos de autonomia. E é produtiva inclusive para abordar de modo mais atento as formas de diálogo colocadas em prática através de determinadas convenções de implementação dessas políticas estatais.

Para além da intenção dialógica que marca a diplomacia interétnica do movimento indígena, esse artigo apresenta uma etnografia de algumas confrontações político-conceituais elaboradas localmente por alguns interlocutores indígenas. Procuro trazer vozes dissonantes dessas articulações interétnicas como um dado importante em termos das políticas do conhecimento que elas colocam em jogo. Meu argumento é que essas vozes enviam mensagens poderosas, capazes de pôr em perspectiva as práticas institucionais de comensuração intercultural empregadas por Estados nacionais, de um modo geral, e a efetivação dessa política pública brasileira, de modo particular.

COMUNICAÇÃO INTERÉTNICA E POLÍTICAS DO CONHECIMENTO

Refletindo sobre diálogo entre povos indígenas e Estados nacionais no contexto brasileiro, Roberto Cardoso de Oliveira (2000) identificou obstáculos e formulou alguns parâmetros para análise da comunicação intercultural. Segundo esse antropólogo, o primeiro entrave para um efetivo diálogo é a histórica assimetria nas relações de poder entre lideranças indígenas de âmbito local e agentes externos em situações concretas. Lembrando Apel, Cardoso de Oliveira observa que essa desigualdade de poder está presente mesmo entre membros de uma mesma comunidade, como a científica, por exemplo. Entretanto, quando se trata de relações interculturais, a concretização dessa simetria torna-se ainda mais complexa e difícil de se realizar.

Um segundo obstáculo da comunicação interétnica consiste no componente dominador da própria linguagem do diálogo, que recorrentemente é comprometido com regras do discurso hegemônico (Oliveira 2000: 180). Inspirado em Habermas, Cardoso de Oliveira destaca as distorções comunicativas e como estas tendem a favorecer a dominação. Esses dois aspectos levariam a um terceiro ponto: a questão da incomensurabilidade entre esquemas conceituais elaborados no interior de culturas distintas, isto é, da impossibilidade da intercomunicação entre campos semânticos diferentes – que o autor considera uma crença equivocada.

Essas ideias ajudam a compor o diálogo interétnico como objeto de análise antropológica, ao destacar as relações de poder, os compromissos da linguagem e a questão da comensurabilidade. Mas há ainda outro aspecto importante: a ideia de que, para efetivação de relações de poder menos assimétricas nesse diálogo, deve haver espaço para a interpelação ao polo dominante da linguagem. Nesse sentido, as interpelações indígenas aos conceitos do aparato dialógico estabelecido nos termos da racionalidade vigente no discurso hegemônico merecem maior atenção etnográfica.

Quando tratamos do diálogo intercultural deparamos com os problemas da comunicação imperfeita. Esse fenômeno foi abordado pela antropologia por meio de noções como a de mal-entendido produtivo (Sahlins 1981) e, mais recentemente, por meio de ideias como as de equivocação (Castro 2004) e de falso entendimento ou não entendimento (Ramos 2014). Para Alcida R. Ramos, descortinar os significados de determinados conceitos não é apenas um exercício acadêmico, pois os desencontros semânticos funcionam como componentes da submissão política. Trata-se do trabalho de identificar os nós cegos da intercomunicação e, a partir daí, buscar os sentidos escondidos por trás de palavras muitas vezes traiçoeiras (Ramos 2014: 8) que minam os projetos de autonomia.

Os contextos sociopolíticos das sociedades indígenas contemporâneas apresentam um espaço social de discursos emaranhados que articula contextos locais em redes com ramificações distribuídas em escala mundial (Albert 1995; Ramos 1998; Oliveira Filho 1999; Oliveira 2000). Acredito que, nestes cenários, a análise antropológica não deve limitar-se a demonstrar como esses povos indigenizam a modernidade e tornam estas questões em algo mais, incluído nos seus próprios sistemas de mundo (Sahlins 2000), ou a apontar os mal-entendidos. É importante atentar também para os modos de confrontação das questões que se apresentam a eles.

Neste artigo, meu propósito é retomar o questionamento sobre a incomensurabilidade cultural colocado por Cardoso de Oliveira. Meu intuito é deslocar a abordagem estritamente hermenêutica para as práticas sociais de comensuração apoiadas em determinados conceitos. É nos interstícios destas práticas que pretendo evidenciar o que estou chamando de políticas indígenas do conhecimento, mobilizadas pelas pessoas frente ao universo de conceitos e discursos ambientalistas com os quais suas comunidades estão lidando de modo cada vez mais intenso nos últimos anos. A expressão que dá título a esse artigo é a chave para pensar estas políticas do conhecimento que são discordantes dos discursos recorrentes nos espaços formais de diálogo. Longe de ser uma confusão com o uso do português por um falante de aruaque (que, diga-se de passagem, é um poliglota), ou apenas uma ironia diante de um interlocutor não indígena, a proposição de Gustavo em Jacamim exprime uma metalinguagem que compreende, dialoga e também confronta este universo semântico nos próprios termos através dos quais este se apresenta.

Se o discurso político indígena se situa entre dois tipos de riscos – de um lado o solipsismo cultural, caso limite-se ao domínio cosmológico; de outro, a ineficácia de uma retórica vazia, ao optar pela incorporação irrefletida das categorias dos brancos (Albert 1995) –, é no domínio interétnico que as políticas indígenas do conhecimento sugerem um novo horizonte para a etnografia. Ao atentar para essas políticas como expressões densas de um conjunto de percepções, valores e práticas que caracterizam modos de vida culturalmente diferentes, abre-se espaço para interrogar como e por que as práticas da razão governamental democrática passam por concebíveis, escamoteando suas contradições.

O deslocamento do problema colocado por Cardoso de Oliveira que estou sugerindo é inspirado na perspectiva de uma antropologia da incomensurabilidade delineada por Elizabeth Povinelli (2001). Esta autora discute como mundos incomensuráveis emergem e como se sustentam frente à razão pública liberal das formas de governabilidade nacionais contemporâneas. Para esta antropóloga, o conceito de incomensurabilidade está relacionado à noção de indeterminação linguística ou da tradução. Todavia, não se trata de reafirmar a ideia da incomensurabilidade, no sentido da impossibilidade da comunicação intercultural, mas de considerar a comensurabilidade como processual e passível de ser pragmaticamente entendida (Almeida 2003). Essa perspectiva nos leva a refletir sobre as práticas por meio das quais essa comunicação acontece e como esses mundos são comensurados. Embora direcionando para um horizonte de valores compartilhados, os enunciados discursivos institucionais hegemônicos devem ser considerados em uma linha diferente daquela que reconhece neles qualidades como a tolerância ou boa-fé. Deste outro ângulo, é importante interrogar as práticas de comensuração de um ponto de vista dos processos sociais que têm o poder de delinear horizontes normativos baseados na razão pública das arenas de diálogo típicas das democracias liberais.

Com base nessa perspectiva, procuro evidenciar as políticas indígenas do conhecimento colocadas em curso em Jacamim face aos discursos e à política pública para a gestão ambiental e territorial em TIs. Os fragmentos etnográficos de que tratarei mostram confrontações que, considero, não são marcadas por mal-entendidos, mas por políticas do conhecimento que visam criticar as contradições dos discursos hegemônicos. Nesse sentido, a etnografia aqui proposta não pretende limitar-se à descrição dos equívocos entre conceituações indígenas e não indígenas, mas mostrar como indeterminações linguísticas ou de tradução são acionadas em situações específicas para formular posicionamentos dissonantes.

Para desenvolver essa análise etnográfica, primeiro apresento como as comunidades indígenas da região da Serra da Lua vivenciaram o processo de luta pelo reconhecimento de direitos territoriais no lado brasileiro. Em seguida, situo como, nas últimas duas décadas, estas comunidades vêm interagindo com os conceitos e discursos das políticas indigenistas e ambientais. Por fim, adenso a descrição dessas interações através de alguns fragmentos etnográficos de como alguns interlocutores wapichana estão elaborando entendimentos da chegada do meio ambiente às suas aldeias.[5]

TERRA: IMPRENSADOS PELOS CIVILIZADOS

Os povos macuxi e wapichana incorporaram em seu universo cosmológico os eventos decorrentes da imposição histórica de territorialidades estatais e de uma fronteira internacional que retalhou o território tradicional de seus antepassados. Neste contexto repleto de divisões políticas, as concepções indígenas sobre suas terras foram e são permanentemente confrontadas (Baines 2003).

Os wapichana são o único povo de filiação linguística aruaque que habita os campos do interflúvio Branco e Rupununi, região politicamente dividida entre o Brasil e a República Cooperativa da Guiana. Somam hoje uma população de aproximadamente 14 mil pessoas, das quais 7832 vivem do lado brasileiro, havendo 6000 indígenas no lado da Guiana (Forte e Pierre 1990), além de algumas famílias na Venezuela (Oliveira 2012). Em território brasileiro, os wapichana vivem em aldeias compartilhadas com populações macuxi e taurepáng na área Surumu-Cotingo e mistas com macuxi na área Taiano-Amajari, no estado de Roraima. A maior concentração populacional wapichana no Brasil localiza-se na região da Serra da Lua. Nesta área, as comunidades estão distribuídas em situações geográficas muito diferentes. Aldeias como Canauanim, Malacacheta e Tabalascada estão bem próximas à Boa Vista, capital de Roraima, enquanto outras, como Cachoeira do Sapo, Jacamim, Marupá e Wapum, estão mais distantes da capital e são praticamente inacessíveis na época de chuvas.

No lado guianense, suas aldeias ocupam as savanas dos rios Rupununi, Tacutu e Kwitaro, tendo as montanhas Kanuku como limite norte, divisa com território macuxi, e ao sul com ocupação que se estende até as proximidades do território do povo waiwai. Neste espaço caracterizado por intensos intercâmbios entre diferentes povos indígenas e populações nacionais e pelo caráter fluido das fronteiras étnicas, a abordagem que separa grupos étnicos como unidades discretas em termos socioculturais ou linguísticos é pouco rentável para compreender a complexidade de relações que ali se configuram, onde o transnacional, o nacional e o étnico coexistem de forma dinâmica, ambígua e paradoxal (Baines 2005). Neste sentido, a etnonímia tem valor na medida em que expressa graus relativos de distância social em um sistema de identidades, articulado há bastante tempo por intercasamentos e pela ocorrência de aldeias de população mista ou de estreita vizinhança entre aldeias de etnias distintas.

Nesta região distinguia-se, até os anos 40 do século XX, uma variedade de grupos pertencentes à família linguística aruaque.[6] Para o desaparecimento dessa diversidade, a hipótese levantada por W. C. Farabee (2009 [1918]) seria a de que, historicamente, os wapichana teriam expandido e assim incorporado os demais grupos linguística e culturalmente próximos, fragilizados pelas epidemias advindas do contato com os brancos. Outra hipótese é a explicação oferecida por Forte e Pierre (1990), segundo a qual o etnônimo wapichana teria se alargado de modo a abranger estes grupos, que seriam, na verdade, subgrupos falantes de dialetos que teriam caído em desuso. Segundo Nádia Farage (1997), tal hipótese pareceu mais próxima da imagem projetada pelos próprios índios que, no contexto de sua pesquisa, revelaram a percepção de uma distinção, em termos de variação dialetal, entre os habitantes do vale do rio Uraricoera / Branco e aqueles do Tacutu / Rupununi.

A capacidade de povos aruaques para englobar outros grupos foi identificada como uma característica de um ethos aruaque (Santos-Granero 2002). Com efeito, o caráter inclusivo das formações sociopolíticas aruaque e sua predisposição para o estabelecimento de alianças intraétnicas e além das fronteiras etnolinguísticas podem ser observados nesse processo de aglutinação identitária wapichana. Uma dimensão interessante que encontrei na minha pesquisa de campo consiste em um modo específico de consciência história expresso em um padrão narrativo no qual diversos moradores mais idosos referiam-se a si mesmos e a seus descendentes não exatamente como os wapichana, mas como netos dos aruaques (Oliveira 2012).[7] Essa aglutinação seria efeito da necessidade de organizar uma identidade étnica para facilitar a interlocução com os Estados nacionais e garantir direitos territoriais.

As terras dessas comunidades multiétnicas não foram reconhecidas de maneira plena nem de um lado nem de outro da fronteira internacional. No lado brasileiro, a luta em defesa dos direitos territoriais desencadeou o surgimento do movimento indígena no final da década de 1960, quando lideranças de diferentes comunidades começaram a se unir em torno de um objetivo comum: defender suas terras da invasão orquestrada pela expansão dos civilizados que ocuparam a região através da implantação de fazendas de criação de gado. Esta aproximação entre diferentes povos permitiu a criação de uma forte organização indígena na região, o Conselho Indígena de Roraima (CIR).[8]

Nas atas das grandes assembleias do movimento indígena da década de 1970 encontram-se relatos sobre como os fazendeiros, através do gado, ocuparam áreas dentro das malocas[9] : Por isso queremos que os fazendeiros sejam retirados de nossas áreas. Porque nós vivemos sempre imprensados pelos civilizados, deliberava um grupo de representantes regionais reunidos em um destes encontros.

A partir de 1975 teve início o chamado Projeto do Gado, apoiado pela Diocese de Roraima. O objetivo dessa iniciativa foi contribuir para que os índios estabelecessem melhores condições de lutar pelo reconhecimento de seus direitos territoriais.[10] Isso se deu através da criação de rebanhos em praticamente todas as TIs das savanas em formato comunal. A finalidade do projeto de reforçar a autonomia econômica das comunidades atingiu êxito considerável.

Contudo, no final dos anos 1970, a situação na maior parte das savanas de Roraima ainda era muito complicada. Grande parte dos indígenas vivia dentro das fazendas ou em aldeias cercadas por elas. Diante da ocupação e da hegemonia política de pecuaristas na região, os especialistas do grupo de trabalho enviado para realizar os estudos de identificação das TIs propuseram demarcações das unidades territoriais restantes, basicamente reproduzindo os limites impostos pelas fazendas. A justificativa para demarcar pequenas extensões foi a de que a dependência dos grupos locais em relação às fazendas vizinhas era de tal ordem que propor a reapropriação significaria retirar dos índios a sua principal fonte de renda e sustentação, que era o trabalho servil nas fazendas, e assim condená-los à miséria e à fome.

A única terra indígena demarcada na Serra da Lua na década de 1980 foi Manoá, em 1982. Nos anos seguintes, continuaram os conflitos na região, com queimas de casas por fazendeiros nas malocas Canauanim e Moscou, e brancos flechados por índio em Malacacheta.

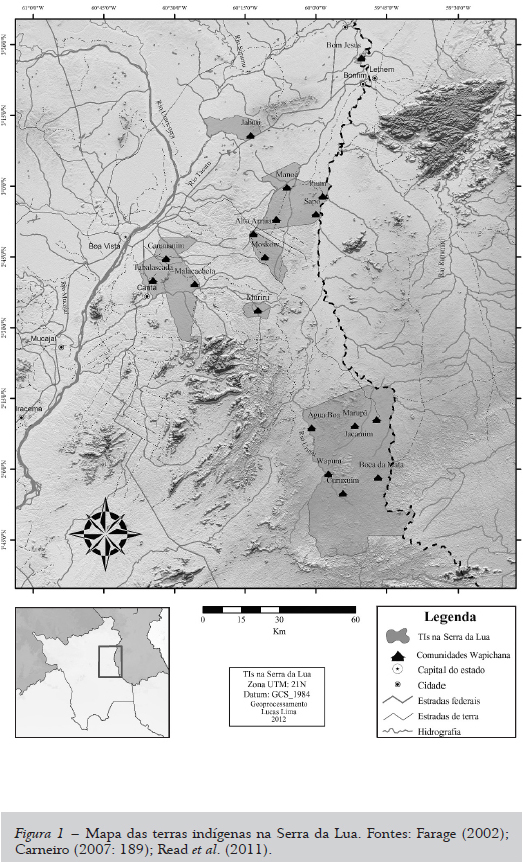

Novas áreas indígenas nessa parte de Roraima só foram plenamente reconhecidas na década de 1990, com as homologações das TIs Bom Jesus (1991), Malacacheta, Canauanim e Jabuti (1996). As demais TIs são Tabalascada (2002), Muriru e Moscou e Jacamim (2003). A menor delas é a TI Bom Jesus, que tem a extensão de 859 hectares e era habitada por 48 pessoas em 2010 (Campos 2011). A maior é a TI Jacamim, com extensão de 193.494 hectares, habitada por aproximadamente 1300 pessoas em 2011, segundo dados do posto de saúde da própria comunidade. Como é possível observar na figura 1, atualmente são nove as TIs na região.

A demarcação destas terras garantiu os direitos territoriais aos povos indígenas na Serra da Lua. Contudo, o formato de delimitação em ilhas cerceou o acesso e utilização de áreas e recursos naturais importantes, como peixes, frutas, raízes, plantas medicinais e cipós. As comunidades tiveram que se adaptar aos recursos efetivamente localizados dentro das TIs (Frank e Cirino 2010). Estas limitações estão trazendo uma série de desafios para os modos de vida das comunidades em suas práticas, como a caça, a pesca, o plantio de alimentos e a criação de animais. Por fim, o crescimento demográfico entre os povos indígenas em Roraima nas últimas duas décadas também é um fator preocupante em médio prazo, em termos de espaço para a plena reprodução física e cultural. É no contexto das discussões políticas sobre estes novos desafios de viver em espaços delimitados que as comunidades e o movimento indígena começam a debater com cada vez mais intensidade as relações com o meio ambiente no interior das TIs na Serra da Lua.

“MEIO AMBIENTE”

Na medida em que as demarcações de terras foram avançando no transcorrer dos anos, outras questões ganharam espaço nas mobilizações e ações do CIR. A organização conectou-se às discussões globais sobre o meio ambiente, e suas lideranças participam sistematicamente de grandes eventos internacionais desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Sem abrir mão da luta pelos direitos territoriais, desde então o CIR atua na articulação entre as demandas locais das comunidades indígenas e o cenário mais amplo das políticas públicas e parcerias com a sociedade civil.

A emergência do meio ambiente pode ser percebida na agenda da organização na última década a partir de um breve rastreamento de seus eventos e comunicados. A partir da década de 2000 a questão ambiental ganhou espaço nos debates indígenas através de uma série de reuniões com setores de governo e atividades de informação nas comunidades. No 1.º Seminário Etnoambiental Indígena de Roraima, realizado em 2003, os representantes indígenas chegaram à conclusão de que seus povos e modos de vida continuavam invisíveis para o Estado brasileiro (CIR 2003). Naquele evento, os tuxauas cobraram o reconhecimento do papel dos povos indígenas no uso e manejo adequado do meio ambiente e reivindicaram garantia de que as políticas de gestão ambiental não prejudiquem seus direitos de usufruto exclusivo indígena dos recursos naturais das TIs, garantidos constitucionalmente.

Balizado pelas demandas colocadas nas reuniões regionais, seminários e grandes assembleias, em 2008 o CIR começou a desenvolver atividades de formação e informação no intuito de criar estratégias para enfrentar problemas ambientais nas comunidades.[11] A organização indígena deu início então ao Programa de Formação de Agentes Ambientais Voluntários (AAVI) em todas as suas bases de atuação, estabelecendo parcerias com os órgãos federais como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) e pactuando apoios de setores da sociedade civil organizada.

O programa vem desenvolvendo uma série de cursos para agentes ambientais indígenas indicados por suas comunidades e lideranças. Os primeiros cursos de pequena duração foram ministrados por técnicos do Ibama (ecólogos, biólogos e cientistas sociais) e do CIR (especialistas em gestão ambiental, sistemas de informação georreferenciada, legislação indigenista e legislação ambiental) e eventualmente por outros colaboradores.[12]

Durante a pesquisa de campo observei como esses agentes são importantes nestas articulações. Eles atuam localmente na disseminação destes conhecimentos e informações sobre legislação e direitos indígenas relativos ao meio ambiente. Mas também presenciei críticas de comunitários sobre a atuação deles. Na comunidade Jacamim pude compartilhar das angústias dos jovens agentes que participam do programa, uma vez que muitos parentes os percebem como funcionários do Ibama que agora querem empatar a vida dos outros e impor restrições aos usos considerados tradicionais do território com base em um vocabulário estrangeiro.

Em 2010 o CIR realizou o I Seminário de Construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental dos Povos Indígenas de Roraima. O objetivo deste evento foi estabelecer as bases e linhas gerais para a realização do ordenamento territorial e ambiental das terras indígenas no estado. Durante o encontro foram discutidas as prioridades para a elaboração de projetos visando o Plano de Manejo Territorial e Ambiental, o Desenvolvimento Sustentável e a Segurança Alimentar nas terras indígenas de Roraima (CIR 2010: 3). Presente neste encontro, o coordenador regional da Serra da Lua, Sr. Simeão, que vive na comunidade Malacacheta, observou que a iniciativa deveria enfrentar muitos questionamentos nas comunidades e deu o tom do desafio:

Temos uma tarefa muito grande para levar para nossa comunidade, e na minha comunidade também o desmatamento é grande. Mas também precisamos crescer nossa produção ao mesmo tempo em que temos que preservar. […] queremos crescer com o projeto do gado, é um dos únicos projetos que deram certo nas nossas comunidades. E hoje dizem que é um problema a produção grande de gado. Mas queremos também discutir a preservação do meio ambiente (Sr. Simeão, Coord. Regional Serra da Lua, cit. em CIR 2010: 8).

Crescimento populacional, desmatamento, preservação, desenvolvimento sustentável, gestão territorial e ambiental. Estes termos entraram na ordem do dia. E neste campo estão surgindo iniciativas que visam promover o estabelecimento de acordos sobre o meio ambiente. É importante destacar que esses processos geram aproximações políticas significativas entre as etnorregiões, mas também tensões internas às comunidades, e não é incomum surgirem críticas às potenciais imposições vindas de fora, que, na visão de muitos indígenas, são contraditórias. Para muitos moradores da Serra da Lua, é difícil entender a importância ambiental das terras indígenas para o país. Eles se perguntam por que os brancos, que destroem sistematicamente o meio ambiente, têm interesse agora em dialogar sobre o que eles devem fazer em suas terras. Nesse sentido, algumas lideranças questionam se a introdução da questão ambiental nas TIs não seria uma nova forma de invasão, a repetição de uma mesma e longa história em novos termos.

“AQUI (AINDA) NÃO TEM MEIO AMBIENTE”

Como você está vendo, aqui ainda não tem meio ambiente. Aqui não tem ambiental. Eu ouço no rádio, eu pego as notícias quase todos os dias e todo dia que eu pego tem uma notícia sobre o meio ambiente [no programa A Voz do Brasil]. Eu sei que em outras regiões as coisas estão ficando difíceis. Lá na Malacacheta já chegou. Mas aqui não, aqui nós temos muito buriti. Aqui tem muito peixe. Aqui no lavrado também ainda tem muito veado, paca, anta, cotia. Lá para dentro da mata tem mais, com certeza tem mais, mas aqui também você encontra veado campeiro no meio do lavrado, de noite. Açaí, nós temos. Nem todos que vivem para lá têm, mas aqui temos cedro doce e cedro amargo. Na mata tem muito tucumã [Gustavo, Jacamim, 2011].

A fala de Gustavo que dá título a este artigo e aparece completa agora nesta seção não me parece resultado de um mal-entendido, um equívoco ou um falso entendimento sobre o tema da conversa. Dentro do contexto de todo aquele dia, ao dizer que aqui (ainda) não tem meio ambiente, acrescentando a fonte da informação, ironicamente um programa chamado A Voz do Brasil, ele desenvolveu o diálogo através de uma argumentação sobre o assunto que eu levantara. Sua perspicácia não deixou margem para pensar em uma disjunção comunicativa. Nós estávamos falando da mesma coisa: de processos de produção de enunciados relativos à objetivação do meio ambiente em rede e suas variações. Através da metalinguagem, sua posição contrapõe o fluxo de um discurso e assinala, de modo importante, a descontinuidade de sua percepção quanto ao que se diz na rádio e nas reuniões do estado com o movimento indígena.

Aqui, a definição dada por Gustavo aproxima-se daquela formulada por Davi Kopenawa a Bruce Albert: meio ambiente é a palavra de outra gente, é uma palavra dos brancos. O que vocês chamam de meio ambiente é o que resta do que vocês destruíram (Albert 1995: 20). De fato, como assinala Albert, esse conceito denota uma exterioridade e pressupõe um sujeito como centro definidor, a saber, a sociedade-mercado industrial global e suas necessidades de gerenciar áreas e recursos naturais. É interessante notar também como a posição de Gustavo aproxima-se de algo apontado por Bruno Latour sobre o paradoxo que emerge nas crises ecológicas. No glossário de seu livro Políticas da Natureza o autor francês define ambiente nos termos seguintes: a preocupação que se pode ter aparece quando desaparece o ambiente, como o que é externo ao comportamento humano […] (Latour 2004: 369); isto é, o ambiente é aquilo que passa a existir quando começa a desaparecer.

Na elaboração de Gustavo, não há meio ambiente em Jacamim (ainda), justamente porque ele não começou a desaparecer. É esse tipo de argumentação formulada por ele que estou procurando circunscrever como uma política do conhecimento. Ela comunica, com argúcia, que conhece o contexto das preocupações internacionais com as questões ambientais. Para além disso, seu argumento ressalta essa interessante percepção do meio ambiente como fenômeno discursivo que chega ao passo em que o ambiente desaparece no dia-a-dia e situa politicamente essa categoria mestre de um aparelho discursivo que visa estabelecer horizontes comuns entre contextos culturais radicalmente distintos. É de notar sua ênfase no ainda – cujo sinal gráfico do parêntese tenta aqui inscrever a pausa – e o intervalo que ele demarcou em sua fala para registrar sua preocupação premente com o futuro breve, já que o meio ambiente já chegou à Serra da Lua.

Adianto em assinalar que isso não significa que a assertiva de Gustavo queira dizer que ele e as comunidades da sua região não estão atentos às transformações socioambientais e aos seus problemas ecológicos emergentes. Ao contrário, moradores que vivem há muitos anos na TI Jacamim relatam observações finas sobre o desaparecimento de produtos da mata, mudanças no comportamento de plantas cultivadas e a escassez ou desaparecimento de determinados tipos de peixes. Cotias, pacas, antas, porcões e veados, que há poucos anos chegavam até o terreiro de casa, já não são notados com a mesma frequência. Também não se veem tantos rastros dos animais nos caminhos como há alguns anos. Uma das explicações indica o aumento populacional como razão para essas transformações. Mas existem outros pontos. Os moradores de Jacamim têm refletido sobre suas práticas de manejo da terra. Entre si, formulam autocríticas quanto ao método de queima para abertura de roças, às técnicas de pesca e de caça utilizadas, e também quanto ao manejo de rebanhos.

Neste sentido, a fala de Gustavo atribui um sentido ao meio ambiente como categoria de fora: algo cada vez mais presente nas reuniões comunitárias, que está chegando através de diferentes redes de discurso, mas que também já é percebido como um desafio coletivo. O detalhamento da sua afirmação marca a combinação entre conhecimento e política interétnica ao desvelar o ponto cego de uma categoria vaga e aparentemente insuspeita e consensual que pode ter uma conotação traiçoeira porque colonial. Como observa Tim Ingold (2000: 215), esta talvez seja a contradição mais impressionante do discurso contemporâneo sobre o ambiente, que divide o mundo como ele é vivido do mundo do qual se fala como objeto de apreensão na forma global, sobre o qual é preciso agir. Essa divisão marca a passagem das experiências de revelação para as de controle, do conhecimento parcial para o planejamento e o cálculo de riscos. E isso tem consequências práticas sérias, dentre as quais legitimar o desempoderamento de comunidades locais no manejo de seus ambientes.

Por ora, não poderia afirmar categoricamente que essa política do conhecimento expressa por Gustavo configura um aparato discursivo articulado coletivamente como uma política de comunicação interétnica de amplo alcance e distribuição. Contudo, minha hipótese é que não se trata de uma idiossincrasia, mas de inquietações e reflexões de muitas pessoas com as quais convivi durante minha estadia na região face a esse vocabulário. Para ilustrar essa intuição, apresento a seguir outro exemplo dessas políticas do conhecimento no diálogo entre as comunidades e atores externos sobre o tema.

“NÓS TEMOS NOSSO PRÓPRIO IBAMA”

Construir um plano de futuro para a TI Jacamim era uma preocupação de suas lideranças comunitárias desde o processo de demarcação que culminou na homologação da área em 2003. Em 2011 este trabalho ganhou forma, através da elaboração de um Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) nesta terra indígena.[13]

Gestão é uma categoria relativamente recente no campo do indigenismo brasileiro. Esta palavra entrou no universo das relações entre povos indígenas e o Estado no Brasil pela via das políticas ambientais de modulação do espaço. A noção e a prática da gestão ambiental têm origem no entendimento que a sociedade industrial criou de uma racionalidade para remediar a escassez de recursos, a falta de reservatórios e de lugares para dispor resíduos. Neste sentido, a crise de escassez formulada em termos de sustentabilidade impõe novos limites aos processos sociais e naturais com objetivo de compatibilizar crescimento econômico e desenvolvimento, subordinando as relações ecológicas a esta lógica (Barretto-Filho e Correia 2009).

Na elaboração de planos de gestão em Roraima, um aspecto enfatizado no processo de interlocução com as comunidades indígenas foi a importância de se compreender o significado de determinadas palavras-chave. No início do conjunto de reuniões para elaboração do acordo, os participantes indígenas foram estimulados a expressar seus entendimentos de certos termos do idioma ambientalista, como manejo, uso, sustentável, recursos naturais, plano, gestão, território e meio ambiente. A introdução destes conceitos provocou reações de representantes indígenas logo na primeira reunião de sensibilização realizada na cidade de Boa Vista. O tuxaua da comunidade Jacamim observou a dificuldade de estabelecer diálogos com as comunidades em uma linguagem com tantos termos novos e de compreender todas as dimensões das mudanças que estas palavras novas trazem. Segundo ele: Para falar para a comunidade, gestão é outro mundo. Para nós, gestão é trabalho. Isso nós já fazemos, mas quando muda o nome nós nos atrapalhamos. É o mesmo, só que muda, e aí já é outra coisa […]

Um aspecto contextual interessante desta fala do tuxaua é que ela foi feita primeiro em língua wapichana e depois transposta em português para o grupo de técnicos e lideranças presente. Na fala elaborada em sua primeira língua, a expressão algo equivalente à de gestão territorial foi Awnetypan amazad. Awnetypan significa cuidar – é um termo que se utiliza quando, por exemplo, se está falando sobre criar as crianças, cuidar dos parentes, das pessoas, ou mesmo das plantas e dos animais de criação – basicamente tem o sentido de uma relação de atenção. Já amazad é um conceito abrangente. Segundo Farage (1997), é um termo que expressa o modo pelo qual os wapichana concebem o mundo e a aquisição do conhecimento. Ela é usada quando os mais velhos dizem aos mais novos que eles ainda não conhecem a vida porque não andaram e também porque não viveram tempo suficiente para conhecê-la. Amazad significa o mundo, é uma categoria que enfeixa tempo e espaço em um só termo. É usada para referir-se à terra no sentido biofísico, mas também aos lugares habitados por gentes e outros seres vivos e entes. Tem o sentido de uma forma de experimentar e compreender a vida. Dito isso, é possível imaginar a amplitude dos significados envolvidos na expressão criada pelo tuxaua para falar sobre o cuidar da terra e sua drástica simplificação ao ser resumida em português como trabalho.

Depois desse encontro na cidade, a primeira reunião na comunidade Jacamim aconteceu em agosto de 2011 e contou com a participação de moradores das quatro comunidades. Durante três dias o objetivo foi o de definir prioridades para o manejo e uso sustentável dos recursos naturais. Nas avaliações finais, diversas lideranças consideraram o evento uma boa oportunidade de troca de conhecimentos entre jovens, mulheres, os mais experientes e pessoas de fora. Também destacaram a participação de todos com seus filhos e a oportunidade que a metodologia da reunião ofereceu para todos se expressarem. Na avaliação do tuxaua da comunidade: Isso aqui para mim é um ajuri de trabalho. O ajuri é quando precisa fazer uma derruba de roça, uma broca isso também pode ser uma potencialidade para nós, nenhuma pessoa faz um trabalho só, sempre tem alguém ajudando.

Esta, como se lê, foi uma avaliação bastante positiva sobre a reunião e sobre o processo de construção do PGTA como um todo, feita na arena pública. Contudo, muitos outros moradores da comunidade Jacamim não participaram desta primeira oficina, pois, naquela ocasião, várias famílias estavam em seus sítios e só retornaram ao convívio no centro da aldeia dias depois. Neste meio tempo, observei que muito se falou na comunidade sobre as discussões empreendidas durante a reunião. Muitos interlocutores passaram a usar os conceitos, desenhos e referências aos planos de futuro quando retomei minhas conversações habituais com eles.

Mas surgiram também outras percepções sobre o evento. Alguns dias depois da oficina fui abordado por um morador que, recém-chegado de sua roça, ouviu comentários sobre os temas discutidos no encontro e resolveu me interpelar. Um dia, quando eu voltava do banho para minha casa, Solter surgiu de bicicleta no centro da comunidade e me chamou, aparentando estar nervoso, e disse: Ibama, eu quero perguntar para você. Agora estão dizendo que não pode caçar tatu – quer dizer, não pode caçar as fêmeas. Só os machos. Como é que é isso? Então ele argumentou: nós temos nosso próprio Ibama para cuidar da nossa terra. Somos nós mesmos, indígenas. E continuou me explicando o pensamento preocupado de sua esposa: ele mata paca, anta, tatu para nós comermos, e agora? Ele não me deu oportunidade de responder. Eu apenas o ouvi. Um grande amigo que fiz em campo então se aproximou de nós, me chamando de professor, e me convidou para beber um caxiri.[14] Solter percebeu a nossa boa relação e me falou sobre o parentesco entre os dois. Meu amigo brincou com ele dizendo que nós também éramos parentes e me pediu um pouco de tabaco, fazendo com que nos movimentássemos e o clima da conversa ficasse menos tenso. Logo mudamos de assunto, fumamos uns cigarros e nos despedimos todos. Nesta ocasião eu já morava na comunidade há alguns meses e já havia encontrado Solter em diversas ocasiões. Ele sabia que eu não era do Ibama. Aqui, novamente, acredito que, para ele, me dizer que eles têm seu próprio órgão ambiental não expressa um equívoco. Talvez uma compreensão distorcida das informações que estavam circulando sobre a reunião que havia ocorrido há poucos dias. Todavia, ele sintetizou essas informações em uma forma de argumentar a partir dos termos que estavam circulando na aldeia para exprimir uma posição local que ele desejava que fosse ouvida: uma crítica local sobre a dimensão potencialmente colonial do ambientalismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo me propus analisar as dinâmicas contemporâneas da comunicação interétnica entre povos indígenas e o universo de atores e discursos ambientalistas no Brasil no contexto específico de comunidades que vivem na fronteira Brasil-Guiana e procurei mostrar posicionamentos indígenas dissonantes quanto às discussões sobre o meio ambiente. Este pode ser um caminho produtivo para a etnografia das relações interétnicas, pois pode permitir a apreensão dos padrões dessas relações que vão se configurando a partir de uma determinada posição dos povos indígenas e de suas terras no quadro de preocupações nacionais-globais sobre o meio ambiente e a gestão ambiental e territorial de TIs no país. Desde os anos 1980, lideranças indígenas, principalmente na Amazônia, perceberam a receptividade global a seus discursos ambientais e / ou ecológicos e as maneiras como esse discurso pode ser convertido em redes de apoio às suas lutas políticas e traduzido localmente em melhorias em seus próprios termos. Muito se discutiu sobre as imagens dos povos indígenas como ecologistas ou conservadores da natureza, criando mal-entendidos produtivos, mas também estereótipos românticos e projeções equivocadas, como os do selvagem ecológico.

A etnografia do diálogo interétnico contemporâneo aqui apresentada revela alguns pontos sobre esse fluxo de intercomunicação baseado em preocupações ambientais. O primeiro é que as parcerias estabelecidas por povos indígenas através de suas organizações vêm consolidando redes de relações e espaços de mediação intercultural que não podem ser compreendidas estritamente como processos de subordinação. Atualmente o movimento indígena está engajado em uma verdadeira diplomacia com um leque diversificado de atores além do próprio Estado nacional para garantir a manutenção de seus direitos e a qualidade de vida para as suas comunidades segundo seus preceitos próprios do que seja a boa vida. Trata-se de esforços para estabelecer uma efetiva dialogia a partir da qual os indígenas não sejam percebidos como objeto de políticas estatais, mesmo daquelas que expressam respeito e valorização de seus modos de vida. Estas novas dinâmicas em espaços de comunicação, como no exemplo trazido aqui sobre uma iniciativa do movimento indígena em Roraima para conectar realidades locais e uma política pública nacional, revelam esforços no sentido de concretizar essa dialogia.

Se não se trata de submissão, de outro lado também parece limitado entender essas dinâmicas em contextos locais estritamente como indigenização – no caso, do ambientalismo. Ao contrário da ressignificação de determinados conceitos, os dois posicionamentos trazidos aqui expressam a confrontação desse universo semântico e político. São posições importantes para lembrar que no efetivo diálogo é necessário existir espaço para a interpelação do polo dominante da linguagem. Com efeito, a intercomunicação entre mundos diferentes demanda a compreensão recíproca das partes envolvidas nesta fronteira entre sistemas de conhecimentos que, na verdade, expressam formas de viver a vida que são radicalmente distintas. Como observou Cardoso de Oliveira, a superação desse semantical gap é que parece se constituir no grande desafio, mesmo entre pessoas de boa fé e preocupadas em chegar a um consenso (2000: 193).

A etnografia do contexto local aqui descrito apresenta movimentos que buscam transpor esse hiato, mas sem abrir mão de marcar as descontinuidades importantes e endereçar críticas às práticas de comensuração em curso nos diálogos interétnicos sobre a gestão territorial e ambiental de TIs, ou, mais precisamente, ao fato de que elas impõem um aparato discursivo e um horizonte normativo que pertencem ao polo hegemônico e que têm o poder de, eventualmente, silenciar outras formas de pensar – de formular as questões e encaminhá-las. Se considerarmos a definição prévia do leque de categorias que estão estruturando esse diálogo (gestão, território, meio ambiente, manejo, recursos naturais ) e para as quais as comunidades locais são instadas a elaborar conteúdos, fica claro que, mesmo pressupondo relações dialógicas e democráticas, esse diálogo permanece comprometido com uma topologia do ambientalismo (Ingold 2000) que é, em última instância, colonial. Trata-se de uma linguagem repleta de conceitos estranhos à diversidade dos mundos e modos de vida que nutrem os sistemas de conhecimentos indígenas e que, por isso mesmo, podem servir a novas modalidades de dominação. Não há dúvida de que esses termos fazem mais sentido para o governo e para técnicos do que para os mundos vivos das comunidades em seus cotidianos. Permanece a contradição apontada por Ingold entre um mundo em que se vive e outro distanciado para o qual se planeja e sobre o qual se age.

Para finalizar, argumento que as desigualdades de poder colocadas no jogo da linguagem devem ser etnografadas em seus movimentos, focalizando as práticas de comensurabilidade como processo social. Os exemplos que foram aqui trazidos expressam a dialogia indígena pautada pela via da crítica criativa e a intenção de debater nos termos em que este diálogo está se apresentando às comunidades. Nesse sentido, as vozes dissonantes são fundamentais, porque apontam as contradições destes processos sociais de comensurabilidade entre mundos de sentido radicalmente distintos. Estes mundos em movimento estão formulando suas políticas do conhecimento e faz parte delas, por exemplo, afirmar assertivamente a inexistência do meio ambiente; suspeitar das implicações de termos como gestão; ou interpelar a dimensão colonial dos discursos técnico-científicos ao defender que essas sociedades possuem suas formas próprias de organização social – o seu próprio Ibama. Recuperando a discussão colocada por Povinelli (2001), é importante remarcar que posicionamentos locais como esses enviam mensagens poderosas para colocar em perspectiva o universo semântico e o poder de uma forma particular de comunicação interétnica como é essa centrada no ambientalismo. Acredito que essas mensagens são fundamentais para se refletir sobre essas práticas de comensurar moral e epistemologicamente grupos sociais divergentes da episteme e da razão pública ocidentais – típicas das políticas participativas dos Estados nacionais democráticos.

BIBLIOGRAFIA

ALBERT, Bruce, 1995, O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da natureza, Série Antropologia (UnB), n.º 174. [ Links ]

ALBERT, Bruce, 2000, Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira, em Carlos Alberto Ricardo (org.), Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000. São Paulo, Instituto Socioambiental, 197-207. [ Links ]

ALMEIDA, Mauro W. B., 2003, Relativismo antropológico e objetividade etnográfica, Campos, 3: 9-19. [ Links ]

BAINES, Stephen Grant, 2003, Os índios makuxi e wapichana e suas relações com Estados nacionais na fronteira Brasil-Guiana, Série Antropologia (UnB), n.º 338. [ Links ]

BAINES, Stephen Grant, 2005, Indigenous autonomies and rights on the Brazil-Guyana border: Makushi and Wapichana on an internacional border, Série Antropologia (UnB), n.º 386. [ Links ]

BARRETTO-FILHO, Henyo, e Cloude CORREIA, 2009, Gestão Ambiental e / ou Territorial de / em Terras Indígenas: Subsídios para a Construção da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas Conforme Portaria Interministerial 276 / 2008. Brasília, MMA e FUNAI. [ Links ]

BUTT, Audrey J., 1962, The Guianas, Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research, 7: 69-90. [ Links ]

CAMPOS, Ciro (org.), 2011, Diversidade Socioambiental de Roraima: Subsídios para Debater o Futuro Sustentável da Região. São Paulo, Instituto Socioambiental. [ Links ]

CARNEIRO, J. Jeannine, 2007, A Morada dos Wapixana: Atlas Toponímico da Região Indígena da Serra da Lua. São Paulo, Universidade de São Paulo, dissertação de mestrado. [ Links ]

CASTRO, Eduardo Viveiros de, 2004, Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation, Tipiti, 2 (1): 1-22. [ Links ]

CIR – CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA, 2003, 1.º Seminário Etnoambiental Indígena de Roraima. Boa Vista, Conselho Indígena de Roraima, relatório de atividades. [ Links ]

CIR – CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA, 2010, I Seminário de Construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental dos Povos Indígenas de Roraima. Boa Vista, Conselho Indígena de Roraima, relatório de atividades. [ Links ]

FARABEE, William Curtis, 2009 [1918], The Central Arawaks. Filadélfia, University of Pennsylvania Press. [ Links ]

FARAGE, Nádia, 1997, As Flores da Fala: Práticas Retóricas entre os Wapichana. São Paulo, FFLCH / USP. [ Links ]

FARAGE, Nádia, 2002, Instruções para o presente: os brancos em práticas retóricas Wapishana, em Bruce Albert e Alcida Rita Ramos (orgs.), Pacificando o Branco: Cosmologias do Contato no Norte-Amazônico. São Paulo, Editora UNESP, 507-531. [ Links ]

FORTE, J., e L. PIERRE, 1990, The material culture of the Wapichana people of South Rupununi savannahs, Occasional Publications of the Amerindian Research Unit, Turkeyen, Georgetown, University of Guiana. [ Links ]

FRANK, Erwin H., e Carlos Alberto CIRINO, 2010, Des-territorialização e re-territorialização dos indígenas de Roraima: uma revisão crítica, em Reinaldo Imbrozio Barbosa e Valdinar F. (orgs.), Roraima: Homem, Ambiente e Ecologia. Boa Vista, FEMACT, 11-33. [ Links ]

GRAMKOW, Márcia Maria (org.), 2002, Demarcando Terras Indígenas II: Experiências e Desafios de Um Projeto de Parceria. Brasília, FUNAI / PPTAL / GTZ. [ Links ]

HERRMANN, L., 1946, Organização social dos vapidiana do território do Rio Branco, Sociologia, VIII (3): 282-304. [ Links ]

INGOLD, Tim, 2000, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill. Londres, Routledge. [ Links ]

LATOUR, Bruno, 1994, Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. São Paulo, Editora 34. [ Links ]

LATOUR, Bruno, 2004, Políticas da Natureza: Como Fazer Ciência na Democracia. São Paulo, Edusc. [ Links ]

LITTLE, Paul E., 2002, Etnoecologia e direitos dos povos: elementos de uma nova ação indigenista, em A. C. Souza Lima e M. Barroso-Hoffmann (orgs.), Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas: Bases para Uma Nova Política Indigenista. Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria / LACED. [ Links ]

MIGLIAZZA, Ernest C., 1980, Languages of the Orinoco-Amazon basin: current status, Antropologica, 53: 95-162. [ Links ]

OLIVEIRA, Adolfo Neves de, 2002, Fragmentos da etnografia de uma rebelião do objeto: indigenismo e antropologia em tempos de autonomia indígena, Anuário Antropológico, 98: 109-130. [ Links ]

OLIVEIRA, Alessandro Roberto de, 2012, Tempo dos Netos: Abundância e Escassez nas Redes de Discursos Ecológicos entre os Wapichana na Fronteira Brasil-Guiana. Brasília, Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. [ Links ]

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de, 2000, O Trabalho do Antropólogo. Brasília, Paralelo 15; São Paulo, Editora UNESP. [ Links ]

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de, 1999, Ensaios de Antropologia Histórica. Rio de Janeiro, Editora UFRJ. [ Links ]

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de, 2004 [1998], A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e Reelaboração Cultural no Nordeste. Rio de Janeiro, Contra Capa. [ Links ]

POVINELLI, Elizabeth A., 2001, Radical worlds: the anthropology of incommensurability and inconceivability, Annual Review of Anthropology, 30: 319-335. [ Links ]

RAMOS, Alcida R., 1998, Indigenism: Ethnic Politics in Brazil. Madison, The University of Wisconsin Press. [ Links ]

RAMOS, Alcida R., 2014, Ensaio sobre o não entendimento interétnico, Série Antropologia (UnB), n.º 444. [ Links ]

READ, J. M., et al., 2011, Aishalton, Rupununi, Guyana: Project Fauna Community Atlas, relatório inédito, Nova Iorque, Departamento de Geografia da Syracuse University. [ Links ]

SAHLINS, Marshall, 1981, Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor, The University of Michigan Press. [ Links ]

SAHLINS, Marshall, 2000, Culture in Practice: Collected Essays. Nova Iorque, Zone Books. [ Links ]

SANTOS-GRANERO, Fernando, 2002, The Arawakan matrix: ethos, language and history in native South America, em Jonathan Hill e Fernando Santos-Graneiro (orgs.), Comparative Arawakan Histories: Rethinking Language Family and Culture Area in Amazonia. Urbana e Chicago, IL, University of Illinois Press. [ Links ]

NOTAS

[1] Realizei pesquisa de campo no âmbito do doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB), quando tive a oportunidade de viver o ano de 2011 no estado de Roraima. Durante essa experiência etnográfica fixei moradia na terra indígena Jacamim, localizada na região da Serra da Lua, uma área de fronteira entre o Brasil e a República Cooperativa da Guiana, marcada biofisicamente pelo rio Tacutu. Desde então, volto à região anualmente, desenvolvendo pesquisa sobre conhecimento ecológico tradicional, gestão territorial e ambiental em terras indígenas. Paralelamente, atuo como colaborador junto às comunidades indígenas desta região através do Conselho Indígena de Roraima (CIR).

[2] Chefe indígena.

[3] Terra indígena (TI) é uma categoria jurídica no Brasil. O Projeto de Proteção das Terras da Amazônia Legal (PPTAL) viabilizou a demarcação de mais de uma centena de TIs na região. O PPTAL fez parte do Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), fundo criado pelos sete países mais ricos do mundo para apoiar ações de proteção das florestas tropicais. O objetivo da iniciativa foi promover a conservação ambiental por meio da regularização e da proteção das TIs (Gramkow 2002).

[4] Esta posição está expressa na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), criada pelo Decreto n.º 7747, de 05 de junho de 2012. Uma das diretrizes dessa política prevê a proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conhecimentos dos povos indígenas e de seus sistemas de manejo e conservação dos recursos naturais (IX).

[5] Ao longo do texto uso meio ambiente com aspas para marcar variações nos processos de objetivação desta categoria nos fluxos de comunicação descritos.

[6] Alguns autores (Butt 1962; Herrmann 1946; Migliazza 1980) afirmam que ao longo do século XIX e primeiras décadas do século XX, remanescentes dos amariba, maopityan, tapicari, atoradi e tarumá teriam se incorporado aos wapichana. William Farabee (2009 [1918]) registrou ter encontrado na região entre os vales dos rios Branco e Rupununi os vapidiana-verdadeiros, karapivi, paranavilhana, tipikeari e atoradi (também grafado aturaiú ou atorai), amariba, mapidian (mapidiana, maopityan) e taruma. Já Luci Herrmann (1946) identificou uma divisão com cinco variações dialetais: os vapidiana-verdadeiros, os karapivi, os pravilhana, os tipikeari e os atuaraiú.

[7] Essa expressão corrobora outra característica do ethos aruaque delineado por Santos-Granero (2002): as noções de descendência, genealogia e consanguinidade são importantes na conceituação e na organização da vida social destes povos face aos processos interétnicos. Em minha tese procurei analisar a potência dessa imagem identitária dos netos dos aruaques para pensar as conceituações de tempo (passado, presente e futuro).

[8] Atualmente os povos indígenas em Roraima – macuxi, ingaricó, wapichana, waiwai, yanomami, yekuana, sapará, taurepang e patamona – contabilizam juntos uma população em torno de 49.757 habitantes, distribuídos em 492 comunidades e em 32 terras indígenas, que ocupam 46% do território do estado. O CIR atua diretamente em uma territorialidade distribuída em nove etnorregiões, totalizando aproximadamente 220 comunidades.

[9] Aldeias indígenas.

[10] O Projeto do Gado começou com uma campanha internacional da Diocese para angariar fundos com o apelo Uma vaca para o índio. O projeto estabeleceu um sistema de rodízio de rebanhos entre as comunidades indígenas. Esse formato garantiu e continua garantindo autonomia às famílias indígenas, bem como às mobilizações políticas regionais e àquelas protagonizadas pelo Conselho Indígena.

[11] Em novembro de 2009, o tuxaua Jacir José de Souza, um dos fundadores do CIR, recebeu o prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e destinado a apoiar iniciativas de proteção do meio ambiente que contribuam para o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Segundo Sr. Jacir: Primeiro a gente batia cabeça sobre como conseguir a demarcação das nossas terras. Agora precisamos nos organizar para desenvolver as terras que temos (CIR 2010).

[12] Em 2011 o programa atingiu o número de 280 AAVI de todas as etnorregiões envolvidas nas atividades de formação continuada. No final daquele ano o termo de parceria com o Ibama não foi renovado. Desde então o CIR assumiu a continuidade do programa e articula outras parcerias. Significativamente, uma das primeiras alterações consistiu em mudar a referência a estes agentes, que passaram então a ser referidos como agentes territoriais e ambientais indígenas (ATAIs).

[13] Os chamados Plano de Gestão ou Plano de Vida são documentos resultantes da articulação entre comunidades e organizações indígenas, setores estatais, organizações da sociedade civil e da cooperação internacional. Como instrumento de planejamento, esses planos implicam na construção de consensos em torno de visões de futuro para as TIs. São acordos coletivamente elaborados que definem linhas de ação no campo da proteção territorial e dos usos dos recursos naturais dessas áreas pelos povos que nelas vivem. Desse modo, são instrumentos de referência na orientação de políticas públicas formuladas para as terras e povos indígenas, pois indicam demandas e caminhos. Servem como instrumento de articulação entre os contextos locais dos povos indígenas e o escopo da política nacional. Em Roraima, a proposta foi concretizada em parceria com órgãos governamentais e organizações não governamentais envolvidas na implementação da PNGATI.

[14] Caxiri é um tipo de cerveja preparada a partir da fermentação da mandioca. Beber caxiri envolve uma série de etiquetas que expressam as boas relações e a reciprocidade entre parentes, vizinhos e pessoas próximas.