Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Etnográfica

versão impressa ISSN 0873-6561

Etnográfica vol.22 no.3 Lisboa out. 2018

https://doi.org/10.4000/etnografica.5854

ARTIGOS

Patrimônios indígenas e histórias nacionais: a exposição Speaking to Memory e o caso canadense

Indigenous heritage and national histories: the exhibition Speaking to Memory and the Canadian case

Andrea Roca I

I Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Laced/MN/UFRJ), Brasil;Department of French, Hispanic and Italian Studies, University of British Columbia (FHIS/UBC), Canadá. E-mail: andrea.roca@ubc.ca

RESUMO

Este artigo analisa os conteúdos e as dimensões patrimoniais e políticas da exposição Speaking to Memory: Images and Voices of Saint Michaels Residential School (Falando à memória: imagens e vozes da Escola Residencial São Miguel), montada em 2013/2014 no Museu de Antropologia da Universidade da Colúmbia Britânica (Vancouver, Canadá). Para isso, na primeira parte deste trabalho, apresento uma breve história sobre as escolas residenciais no Canadá e, na segunda, o percurso das reivindicações indígenas nas últimas três décadas perante o governo, exigindo diferentes tipos de reparações em torno dos prejuízos produzidos por aquelas instituições. Na terceira parte, descrevo as origens desta exposição particular, seus conteúdos e sua organização. Por último, na quarta parte, analiso a materialidade das fotografias que estruturam esta mostra, classificando essas imagens como objetos em curso que, através da pesquisa e da intervenção coletiva proposta sobre elas, acrescentam outros perfis às práticas do museu como agente social, cultural e político.

Palavras-chave: escolas residenciais indígenas, Canadá, Museu de Antropologia da Universidade da Colúmbia Britânica, fotografias, materialidade, práticas museológicasABSTRACT

This paper is an analysis of the content, and of the patrimonial and political dimensions of the exhibit Speaking to Memory: Images and Voices of Saint Michaels Residential School, on display in 2013/2014 at the University of British Columbia Museum of Anthropology (Vancouver, Canada). The first part of the text is a brief history of Residential Schools in Canada. In the second part I follow the trajectories of the last three decades of indigenous contest and opposition to the Canadian government, and the diverse types of demands for reparation for the suffering caused by those institutions. In the third part of the paper I describe how this exhibition came to be, its contents and its organization. Finally, I analyze the materiality of the photographs that structure this show, classifying these images as objects in becoming that, by means of the visitors interaction, bring new dimensions to the museum as a social, cultural and political agent.

Keywords: Indigenous Residential Schools, Canada, University of British Columbia Museum of Anthropology, photography, materiality, museum practices

As escolas residenciais do Canadá

Em 1879, o então primeiro-ministro canadense, John McDonald, encarregou ao advogado, jornalista e político Nicholas Flood Davin a elaboração de um estudo sobre a educação dos estudantes indígenas nos Estados Unidos e na zona oeste do atual Canadá.[1] Analisando as experiências desenvolvidas no país vizinho, a recomendação do Report on Industrial Schools for Indians and Half-Breeds (mais conhecido como Davin Report) foi que as crianças indígenas e mestiças do país frequentassem as chamadas escolas residenciais indígenas (Indian Residential Schools).[2]

Esse tipo de estabelecimentos não era novo: já no século XVII, os monges recoletos tinham criado uma primeira escola residencial no Québec (LHF 2012) e, a partir de 1831, novas escolas seriam espalhadas ao longo da superfície colonial canadense para assim acompanhar os avanços na penetração dos territórios indígenas. Em 1847, o Report on Native Education propôs a separação das crianças dos seus pais e seus lugares de origem como o melhor método para conseguir a assimilação.[3] Era necessário afastá-las das suas culturas e tradições para educá-las no cristianismo e nos valores ocidentais, e ensinar-lhes o inglês ou o francês como única língua. O governo esperava que, ao perder o contato com seus pais, suas comunidades e raízes, essas crianças resultassem incapazes de transmitir sua indianidade às gerações seguintes.[4]

Entretanto, o ponto de inflexão para conseguir a implantação sistemática das escolas residenciais teria sido a promulgação do Indian Act (1876). Basicamente, essa legislação (vigente até hoje, embora com muitas modificações) definiu quem era indígena, o que isso significava, quais eram os direitos dessas populações, que territórios podiam ser considerados como as suas terras, e sob quais condições.[5] De tal forma, quando em 1879 o Davin Report recomendou que as crianças indígenas frequentassem as escolas residenciais (doravante, ERs), não fez senão facilitar a elaboração de definições proposta pelo Indian Act, e escoltar a expropriação de territórios indígenas derivada dos incentivos à imigração europeia estabelecidos previamente pelo Dominion Lands Act (1872), fortalecendo assim o recém-nascido Domínio do Canadá, criado em 1867 – e núcleo fundacional do futuro Estado nacional canadense.[6]

A par do estabelecimento de novas ERs – em 1896, eram já 45 –, foram se acrescentando novas emendas ao Indian Act: em 1884, resultaram proibidas as cerimônias de qualquer tipo (especialmente o potlatch) e, em 1914, o uso de roupas e/ou ornamentos indígenas em eventos públicos. Em 1920, a recomendação do Davin Report se tornaria obrigatória: todas as crianças indígenas entre 7 e 15 anos de idade deviam ser afastadas dos seus pais e seus lugares de origem, para permanecerem sob a vigilância do sistema educativo das ERs; caso contrário, os pais seriam castigados com a prisão. Em 1930, eram 80 as ERs que operavam simultaneamente, albergando 17.000 crianças. Nessa altura foi claramente definido o objetivo específico dessas escolas: elas deviam matar o índio que há nas crianças.[7]

Apesar de terem feito parte do sistema de educação do governo canadense, a partir de 1892 as ERs começaram a ser administradas por diferentes igrejas cristãs (controle que se estenderia até 1969). Dado que as igrejas recebiam um subsídio do governo calculado per capita, o negócio consistiu, portanto, em superlotar as escolas e manter as crianças com custos baixos, em péssimas condições de alimentação, habitação, roupas, ventilação e calefação, etc.

Quando as crianças chegavam às ERs, separavam-nas por sexo, tiravam-lhes suas roupas e ornamentos tradicionais, cortavam-lhes o cabelo e, daí em diante, as proibiam de falar suas línguas, castigando-as brutalmente se o fizessem. Muitas delas foram misturadas intencionalmente com outras de grupos rivais e/ou inimigos, criando-lhes ainda um ambiente mais hostil.

As ERs funcionavam como laboratório e linha de produção do sistema colonial (Manuel e Posluns 1974: 63, citado em Greyeyes 1995: 10). No geral, as crianças tinham aulas de manhã, enquanto o resto do dia deviam trabalhar no roçado, ou tomando conta das tarefas domésticas na escola (cozinha, lavado da roupa, limpeza, etc.). O nível máximo de escolaridade que podiam alcançar era a 5.a série; portanto, quando acabassem a escola só fariam parte da classe mais baixa de trabalhadores. Por sua vez, os instrutores (que tomavam conta não só do ensino, mas também da administração da escola, da saúde, do trabalho e do entretenimento das meninas e meninos) muitas vezes não possuíam a formação necessária para o desempenho das suas tarefas.

Alguns dos estudantes internados nas ERs tiveram a possibilidade de passar férias com as suas famílias, mas a grande maioria permaneceu nestes estabelecimentos durante anos. No entanto, houve crianças que não saíram nunca: calcula-se que pelo menos 3000 delas morreram dentro dessas instituições.[8] Forçadas a viver parte das suas infâncias e adolescências nas ERs, tiveram a obrigação de estudar – e aceitar como verdadeira – uma história triunfalista que, durante décadas, confirmou sua inferioridade. Ensinaram-lhes que seus costumes eram estranhos, e suas crenças erradas. Todos os dias experienciaram a depreciação das suas culturas, perdendo sua autoestima e sentindo vergonha de serem indígenas. Agredidas tanto psicológica quanto fisicamente, muitas meninas e meninos foram também abusados sexualmente por padres, freiras e supervisores.

Entretanto, a humilhação e a crueldade continuariam depois de terem finalizado os supostos estudos. Os jovens indígenas que voltaram para as suas casas sentiram-se perdidos por não falarem a língua das suas famílias e grupos, e por desconhecerem suas tradições. Os que tentaram se inserir na sociedade branca canadense se defrontaram com o racismo e a discriminação, além das dificuldades para encontrarem trabalhos dignos, devido ao seu baixo grau de formação. Sentindo-se perdidos, convencidos de que não pertenciam mais nem à escola, nem aos seus povos de origem, nem à sociedade canadense, muitos deles se refugiaram no álcool e nas drogas, enquanto muitos outros cometeram suicídio, ocasionando a ruptura de famílias inteiras e a desestruturação de muitas comunidades.

Os dramáticos efeitos das ERs continuam até hoje. Nunca poderiam ser circunscritos só aos alunos que fizeram parte desse experimento civilizatório. As situações traumáticas ali vividas tiveram, e ainda têm, consequências para as gerações seguintes: muitos homens e mulheres indígenas se sentem incapazes de manifestar amor, ou de criar seus filhos sem violência. Alguns deles vivem até hoje sem conseguirem falar das suas experiências, com sensações de medo, desconfiança, pesadelos e flashbacks, enquanto outros carregam a culpa de terem sobrevivido, custando-lhes olhar para o futuro com confiança e esperança. Para a grande maioria dos sobreviventes, as ERs são sinônimo de abusos, solidão, violência, vergonha, medo e fome.

A última escola residencial indígena do Canadá foi fechada só em 1996. Chamada Gordon Indian Residential School (em Punnichy, província de Saskatchewan), em torno dela concentra-se uma grande quantidade de denúncias por abuso físico e sexual.[9] Do início até o fim da aplicação sistemática dessa política educativa (isto é, desde 1831 até 1996), calcula-se que houve, aproximadamente, um total de 140 ERs espalhadas ao longo do território canadense, [10] e que foram frequentadas por mais de 150.000 crianças.

As reivindicações e demandas indígenas perante o governo: a Comissão de Verdade e Reconciliação

Embora a primeira denúncia por abusos físicos e sexuais nas ERs date de 1889,[11] foi necessário que transcorresse um século inteiro de lutas, reivindicações e conquistas para visibilizar o horror exercido pelo governo canadense.

Em 1990, o Grande Chefe da Assembleia de Chefes de Manitoba (Grand Chief of the Assembly of Manitoba Chiefs), Phill Fontaine, denunciou publicamente na televisão canadense que tinha sido vítima de abuso físico, sexual e emocional numa ER. Chamando a atenção de todo o país para o conhecimento da sua história particular, e denunciando isto como uma situação generalizada dentro daquelas instituições, instou o governo a pedir desculpas públicas aos sobreviventes das ERs pelo racismo e genocídio cultural inerente a essa política educativa, exigindo uma compensação para todas as First Nations.[12]

A declaração dessa importante liderança foi a pedra de toque para, a partir dessa década, os indígenas começarem a se mobilizar perante a Justiça, levantando demandas individuais e grupais, tanto contra o governo do Canadá quanto contra as igrejas envolvidas na administração das ERs. Também começaram a se organizar grupos de sobreviventes, criando em 1994 a Indian Residential School Survivors Society (IRSSS).[13]

Em 1996 foi redigido o Report of the Royal Commission on Aboriginal People (RCAP),[14] apontando a necessidade de realizar uma profunda investigação para desvendar e documentar os abusos cometidos nas ERs. Dois anos mais tarde, o governo canadense assinou o Statement of Reconciliation,[15] reconhecendo pela primeira vez os erros e crimes daquela política assimilativa. Nesse mesmo ano (1998) foi criada a Aboriginal Healing Foundation (AHF), destinada a ajudar aos sobreviventes das ERs e suas famílias nos processos de recuperação pelos abusos sofridos naquelas instituições.[16]

Depois de idas e vindas entre diferentes tipos de negociações, em setembro de 2007 foi assinado o Indian Residential Schools Settlement Agreement (IRSSA).[17] Esse acordo foi vivido como um primeiro passo para a reconciliação entre os povos autóctones e o resto da sociedade canadense, marcando um novo capítulo na história desse país. Como parte do acordo, o governo prometeu implementar uma série de medidas sociais, políticas e educativas (ver Brant Castellano, Archibald e DeGagné 2008). Fundamentalmente, ordenou a criação de um projeto nacional de documentação sobre as ERs chamado Truth and Reconciliation Commission (TRC): verdade para que as trágicas histórias dos indígenas tivessem um lugar na história do Canadá, acessível a futuras gerações, e reconciliação para restaurar a boa vontade em relações que foram interrompidas (ver Wilson e Henderson 2014: 79-84).[18]

A TRC foi fundada em junho de 2008. Seus objetivos foram claramente definidos: exigiam o reconhecimento governamental de todos os abusos cometidos nas ERs, o apoio aos sobreviventes, familiares, comunidades e testemunhas que se aproximassem da TRC para documentarem suas experiências, a criação de uma consciência pública e de programas educativos para informar a toda a sociedade canadense sobre as ERs e seus impactos, e a realização de pesquisas e registros históricos exaustivos, acessíveis para gerações futuras (TRC 2008, 2015; Brant Castellano, Archibald e DeGagné 2008; Mathur, Dewar e DeGagné 2011; Younging, Dewar e DeGagné 2009-2011; Wilson e Henderson 2014: 80-84).

Como parte da satisfação dessas exigências, em 11 de junho de 2008, o então primeiro-ministro Stephen Harper, em nome do governo canadense, pediu desculpas públicas às First Nations pelas atrocidades cometidas contra elas nas ERs.[19]

Speaking to Memory: uma abordagem museológica sobre as ERs

There are so many negative things said about First Nations people, e.g. alcohol, abuse, etc. But, where do you think this came from? All the proof is in this exhibit! [Depoimento anônimo no livro de comentários da exposição Speaking to Memory]

A exposição Speaking to Memory abordou, direta ou indiretamente, todos os temas até aqui apontados. Foi montada no Museum of Anthropology (doravante, MoA) da University of British Columbia (doravante, UBC), e esteve em cartaz de 18 de setembro de 2013 a 11 de maio de 2014.[20] Constituiu a primeira exposição realizada no Canadá que abordou uma ER específica.[21] Antes de apresentar seus conteúdos, acho necessário destacar o contexto espacial e simbólico onde teve lugar.

O MoA é um museu universitário de antropologia localizado no campus da UBC, ambos dentro do território do povo indígena Musqueam. Constitui um dos principais pontos turísticos da cidade de Vancouver. Seu magnífico prédio foi desenhado pelo famoso arquiteto canadense Arthur Erickson (1924-2009), inspirado nas estruturas de postes e vigas próprias da arquitetura dos indígenas da Costa Noroeste. Rodeiam-no um bosque de altíssimos pinheiros, a imensidão do Pacífico e as montanhas da Vancouver Island como pano de fundo.

A fascinação produzida pelo exterior do prédio continua no seu interior. A distribuição do espaço expositivo do MoA conduz os visitantes indefectivelmente para o chamado Grand Hall, devendo-se atravessar, antes, um corredor cujo chão desce à maneira de uma rampa, enquanto o seu teto vai se elevando cada vez mais. Entre ambos vão criando um ângulo de ampliação que culmina nos 15 metros da parede mais alta do Grand Hall, projetado dessa forma para albergar totem poles que medem entre 4 e 12 metros de altura. Além destas peças, também encontramos uma variedade importante de esculturas e objetos de grande tamanho, tanto históricos quanto contemporâneos, provindos de diferentes povos indígenas da Costa Noroeste do Pacífico.

As paredes são de vidro, permitindo que todo o espaço receba luz natural, e que os pinheiros, as montanhas e o oceano componham o pano de fundo para as silhuetas dos totens. Trata-se de um espaço belo, prazeroso e imponente. Demanda uma atitude de demorada contemplação nos visitantes, contribuindo a reforçar a admiração e o encantamento gerado pelas peças exibidas e criando uma intensa experiência de fruição estética (ver Clifford 1997; Roca 2015b). O Grand Hall alberga a exposição permanente do MoA e, como podemos perceber através de páginas web, jornais, propagandas, folhetos e guias turísticos da cidade de Vancouver, é o espaço que constitui a cara desse museu.

Virando à direita dessa magnífica sala, podemos ingressar na OBrian Gallery, um espaço de exibições temporárias [22] onde foi montada a exposição que aqui nos ocupa.

A estrutura da exposição

Antes de entrarmos na OBrian Gallery, éramos interpelados por uma grande fotografia a preto e branco colocada por cima da porta de entrada à sala. Naquela imagem, uma menina de aproximadamente dez anos assomava da janela de um prédio de tijolos e, olhando do alto e sorrindo para a pessoa que tirou a foto, também olhava e sorria para nós, visitantes, desse mesmo ângulo (foto 1).

Do lado direito da porta de entrada, um cartaz explicativo apresentava a exposição, informando-nos brevemente sobre a existência e os objetivos das ERs, e explicando-nos que as fotografias dessa mostra foram tiradas entre 1940-1944 por Beverley Brown – uma estudante da ER São Miguel – e algumas das suas colegas.

A OBrian Gallery é uma sala de aproximadamente 8 × 36 m, cuja estrutura parece um corredor largo e comprido.[23] Sua parede esquerda limita com o exterior e, dividida verticalmente em três partes, duas delas são inteiramente de vidro, permitindo que a sala seja iluminada de forma natural.[24]

Do lado direito encontrávamos, primeiramente, três fotografias coloridas, de grande tamanho (aproximadamente 3,5 × 2,5 m), tiradas no interior da ER São Miguel pelo curador da exposição, Bill McLennan. Elas reproduziam um corredor, um quarto e uma escada do prédio da escola, vazia e abandonada, em 2012/2013. Sobrepostos a essas imagens, foram impressos alguns excertos de informes governamentais e/ou missionários da época, os quais afirmavam, por exemplo: o nosso objetivo é continuar, até que não exista um único índio no Canadá que não tenha sido absorvido dentro do corpo político [da nação].[25]

Adentrando-nos mais no interior da sala, na parede esquerda encontrávamos a série de fotografias tiradas por Beverley (foto 2): 36 imagens a preto e branco, de aproximadamente 18 × 24 cm. Todas elas tinham, por cima, uma lâmina de acetato transparente. Sobre essas superfícies – isto é, preservando as fotografias –, nomes e setas escritos com caneta apontavam para as crianças que, até esse momento, tinham sido identificadas naquelas imagens. Convidando o público a participar dessa identificação, no cartaz que acompanhava as fotografias podíamos ler: Por favor, se você tem informação adicional, escreva-a diretamente sobre a folha de acetato. [26]

Na parede oposta às fotografias havia 51 folhas de distintos tamanhos, com textos em diferentes cores (foto 3). Cada uma dessas folhas continha um depoimento de um/a sobrevivente de St. Mikes (nome utilizado pelos indígenas para se referirem à ER São Miguel). Alguns desses depoimentos eram anônimos; outros estavam assinados.[27]

Os textos completos das entrevistas estavam disponíveis em pastas distribuídas numa mesa localizada no centro da sala (foto 3). Em torno dela, oito confortáveis cadeiras convidavam o público a se sentar e consultar os materiais que ali se ofereciam, tomando contato com uma série de contextualizações imprescindíveis na hora de interpretar as fotografias e os depoimentos exibidos.[28] Nessa mesa também estava disponível um livro de comentários e uma caixinha na qual os visitantes podiam deixar bilhetes com comentários privados.

Avançando pela sala/corredor, outra parede de vidro era o suporte para uma série de sete painéis com longos depoimentos impressos. Cinco deles provinham das igrejas Católica, Anglicana, Unida e Presbiteriana; outro era da Real Polícia Montada Canadense (RCMP), e o último correspondia ao então primeiro-ministro Stephen Harper. Esses textos constituíam o grupo das apologies, isto é, as declarações de desculpas públicas às First Nations (ver foto 2).

Frente a esses textos, um cubículo construído no meio da sala reproduzia um dos cantinhos da cozinha de St. Mikes,[29] contendo a chamada big mixing machine: uma enorme batedeira de dois metros de altura, que fora utilizada pelas crianças para fazer pão e panquecas; segundo o curador da exposição, tratava-se de um ícone dessa escola.[30] Do lado exterior do cubículo, um grande quadro preto com giz branco permitia que os visitantes deixassem, diariamente, seus comentários sobre a exposição.

Do lado e por trás desse cubículo, encontrávamos outras duas fotografias de St. Mikes em 2012/2013, de grande tamanho. Uma delas foi tirada em um dos banheiros da escola; a outra mostrava-nos um dos quartos das crianças. Perto dessas imagens, um excerto do mandato da Truth and Reconciliation Commission de 1998 apontava à necessidade da verdade sobre o acontecido nas ERs para, só dessa maneira, abordar o processo de reconciliação entre todos os setores da sociedade canadense.

A história de Beverley

Beverley Brown é a mãe de Pam Brown, a única curadora indígena do MoA. Ambas são Heiltsuk Nation. Através de Pam, em 2012 Beverley entrou em contato com Bill McLennan, outro dos curadores do museu,[31] para lhe mostrar uma série de fotografias sobre a ER St. Mikes tiradas por ela. Essas imagens tinham ficado guardadas durante décadas no sótão da sua casa, sem que ninguém da sua própria família soubesse da sua existência. Passaram-se mais de 50 anos até que, estimulada pelas circunstâncias políticas, Beverley decidiu dar a conhecer suas memórias sobre essa ER.

Criada em 1929, St. Mikes contava com um total de 200 vagas para meninos e meninas. Erguida em Alert Bay (uma pequena vila localizada em Cormorant Island), foi a maior escola sob administração anglicana no Canadá (foto 4).[32] Reunindo crianças indígenas de todos os pontos da Costa Noroeste, St. Mikes concentrou o controle civilizador da região.[33] Meninas e meninos terminavam seu aprendizado aos 16 anos, independentemente do grau de ensino alcançado.

Beverley Brown nasceu em 1930, na localidade de Bella-Bella/Kitasoo (província da Colúmbia Britânica). Tinha sete anos quando foi enviada para St. Mikes junto com seu irmão, Peter Mason Jr. Eram a segunda geração que passava por uma ER: o pai deles, Peter Mason Sr. (1906-1952), já tinha frequentado a Alert Bay Industrial School. Quando seus próprios filhos foram enviados para St. Mikes, ele preocupou-se por estar perto de ambos, visitando-os com frequência.

Em uma dessas visitas, Peter Mason Sr. ofereceu um presente especial para sua filha: uma câmara fotográfica Kodak com alguns filmes. A partir desse momento, Beverley e seus colegas levaram a câmara com eles e registraram algumas cenas do seu cotidiano. Enquanto isso, o seu pai continuou lhe trazendo mais filmes, levando com ele os já utilizados para serem revelados na cidade.

Foi assim que se constituiu o único acervo fotográfico não oficial sobre uma ER do Canadá. Beverley doou essa coleção ao Audrey & Harry Hawthorn Library & Archives Department do MoA. Através desses arquivos, continua a pesquisa para tentar identificar as crianças das fotografias.

As fotos de Beverley na exposição

O conjunto das fotografias exibidas começa com duas imagens sobre a própria Beverley. Na primeira delas encontra-se seu pai, Peter Mason Sr. – com 18 ou 20 anos de idade – junto a um amigo não identificado. Com ar sério, está impecavelmente penteado, vestindo um terno escuro, camisa branca e laço. Na segunda fotografia, Beverley posa com duas amigas, todas elas na faixa dos 10-11 anos de idade. Sobressai a imagem da Beverley, com vestido branco, blusa listrada e brincos, enquanto suas amigas parecem vestir uniforme e avental. Muito bem penteadas, as três olham para a câmara quase sorrindo.

O resto das fotografias foram tiradas no exterior da escola. A grande maioria mostra meninos e meninas sorridentes,[34] bem vestidos e bem alimentados. Quase sempre estão posando para a câmara. As atitudes das crianças parecem relaxadas, frescas, descontraídas. Essas fotografias não têm data, mas através do cartaz explicativo sabemos que foram tiradas entre 1940 e 1944. Refletem uma diversidade de situações que variam em função do gênero, grupos de idade (entre os 5 e os 16 anos) e eventos especiais. Como podemos depreender através das identificações escritas na folha de acetato que cobre cada uma das fotografias, todas essas crianças pertenciam a nations e localidades diferentes.

Encontramos várias imagens de meninas pequenas, entre 5-7 anos; entre sorrisos, parecem olhar com certa vergonha para a câmara. Muitas delas estão de mãos dadas, ou abraçadas com as suas amiguinhas, rindo com ar de cumplicidade. Outras imagens mostram-nos meninas de mais de 10 anos em um lugar que poderia ser um roçado, vestindo um avental, como se tivessem sido descobertas em plena tarefa. Outra fotografia apresenta-as em um grupo grande, de umas 35-40 crianças, como em um piquenique, sorrindo para a câmara em um clima de lazer. Também encontramos uma fotografia de 13 meninas de aproximadamente 9-10 anos, vestidas de freiras. A timidez que encontramos nas crianças pequenas também aparece em algumas mocinhas adolescentes que olham para a câmara com um certo pudor, enquanto outras, muito bem arrumadas, posam para a câmara com ar adulto.

Nas 23 fotografias pertencentes a meninas, encontramo-las no geral bem vestidas e penteadas, usando uma boa variedade de casacos, agasalhos de malha, saias e sapatos. Isto é mais notório nas mocinhas com mais de 12 anos. Algumas delas aparecem com brincos, bolsas e chapéus. Com aproximadamente 14-15 anos, Beverley sobressai no grupo, usando roupas e acessórios mais elegantes.

Diferentemente das meninas, os rapazes parecem estar continuamente uniformados (tipo soldados), e todos eles têm o mesmo corte de cabelo. As fotos mostram-nos em função de diferentes grupos de idade, aparecendo quase sempre sorridentes. Uma delas os apresenta no meio de um descanso, comendo sanduíches; em outra, quatro meninos de 8-9 anos riem ao redor de um colega que, numa caminha, exibe sua perna quebrada sujeita a uma tábua, sorrindo junto aos outros.

Também há duas fotografias tiradas no cais de Alert Bay. Nessas imagens, meninas e meninos de diferentes idades aparecem bem vestidos e penteados, sérios e em um clima de espera. Aos seus pés, há malas tipo baús; também assoma uma bicicleta. Estão acompanhados por duas mulheres adultas – provavelmente, duas professoras.

Outra foto conjunta, com aproximadamente 70 moças e moços de entre 12 e 15 anos, mostra-os em impecáveis fileiras, em desfile militar. As meninas estão no fundo da imagem, vestindo um uniforme muito escuro; os meninos usam roupas militares, levando também capacetes. Na frente, dois deles carregam tambores, enquanto o resto dos meninos tem um fuzil nos braços. No acetato que cobre essa fotografia, alguém escreveu Sunday Server, informando-nos sobre o treinamento militar dos domingos. Segundo nos explicava o curador da exposição, o perfil de St. Mikes durante o período das fotografias (1940-1944, coincidente com a Segunda Guerra Mundial) foi parecido ao de um campo militar; sob a ameaça constante de um ataque japonês, todo o litoral da província da Colúmbia Britânica encontrava-se fortemente militarizado (entrevista a Bill McLennan, 14 de maio de 2014).

As fotos de Beverley se complementam, por assim dizer, com os 51 depoimentos exibidos na parede frente a elas. Entretanto, antes de passarmos para esses testemunhos, preciso apontar três questões que merecem especial atenção.

A primeira é que, sem dúvida, Beverley vinha de uma família indígena com certo bem-estar econômico. Vivendo em Bella-Bella (isto é, a 240 km da ilha onde fica Alert Bay e, nessa época, sem nenhum transporte direto), o seu pai teve a possibilidade de visitá-la com frequência; aliás, ofereceu-lhe uma câmara fotográfica, comprando filmes e revelando-os. Por outro lado, as roupas e acessórios de Beverley denotam uma posição social mais alta do que a do resto dos meninos da escola.

Em segundo lugar, é importante notar que as fotos tiradas por ela datam entre 1940-1944, isto é, um período de tempo muito curto quando comparado com os 45 anos de funcionamento de St. Mikes. Padres, freiras, administradores e supervisores não foram os mesmos ao longo de todo esse tempo e, portanto, um período de quatro anos não permitiria fazer uma generalização sobre o tratamento das crianças nessa ER em particular.

Em terceiro lugar, devemos considerar que naquela época, e mais ainda entre crianças indígenas (que, como se sabe, eram geralmente mantidas na base da hierarquia social), contar com um objeto como uma câmara fotográfica e com a possibilidade de se olharem a si próprias em fotografias, não eram eventos muito comuns. Assim sendo, muitas das expressões felizes que encontramos nessas imagens podem ter sido resultado dessa surpresa, isto é, do entusiasmo perante algo novo e incomum. (Não estou sugerindo que essas expressões não tenham sido autênticas, mas, simplesmente, estou colocando sugestões contextuais para compreender os motivos da felicidade que as fotos parecem transmitir).

As fotografias – protagonistas da exposição – mostravam crianças sorridentes e em momentos felizes. Entretanto, essa agradável versão visual foi acompanhada por depoimentos que quebravam qualquer possibilidade de alegria.

Os depoimentos da exposição

Como disse anteriormente, havia um total de 51 testemunhos, impressos em papel branco a diferentes cores.[35] Os assinados foram coletados por Bill McLennan entre 2012 e 2013 e somavam um total de 23; os 28 restantes eram anônimos e foram reunidos em 1991.

Louise Martian (Nisgaa Nation) ingressou em St. Mikes com seis anos, e permaneceu lá de 1939 a 1947 – isto é, coincidindo com o período das fotografias de Beverley. Louise comenta que recebia um dinheirinho dos seus pais (fato que teria definido diferentes posições sociais entre as crianças de St. Mikes). Segundo ela, os uniformes eram obrigatórios; comenta também que as mocinhas tinham muito trabalho lavando louça e tecendo para as Forças Armadas (no contexto da Segunda Guerra Mundial, mencionado anteriormente). Louise também fala do complexo de inferioridade que adquiriu na escola, confessando também que nunca soube transmitir amor a seus filhos. Suspeita, até hoje, que seus irmãos mais novos foram abusados. Conta-nos como, depois de deixar St. Mikes, sua mãe, três das suas tias e seu tio foram contagiados de tuberculose através dela, tendo morrido todos no ano seguinte. Apesar dessas lembranças, Louise afirma que gostava da escola.

Alice Rosypskye (Heiltsuk Nation) ingressou em St. Mikes com seis anos, permanecendo ali de 1942 a 1957. Conta como, entre prantos, ela e duas irmãs mais velhas foram arrancadas do seu lar em Bella-Bella. A certa altura da viagem, separaram-na também das irmãs, que foram enviadas para Port Alberni (a mais de 200 km de Alert Bay).

Peggy Shannon (Haida Nation) ingressou em St. Mikes com seis anos, ficando lá desde 1950 até 1958. Diz que os Haidas eram misturados com inimigos do Sul, então brigavam sempre com a gente. Fala dos golpes que davam na sua irmã, abusando sexualmente dela. Conta-nos acerca de uma menina que ficava sempre na enfermaria, afastada do resto; Peggy assegura tê-la visto grávida quatro ou cinco vezes. Explica como, além de lhes cortarem o cabelo, passavam-lhes DDT na cabeça e nos colchões, para assim evitarem os piolhos.

Cecil Morven (Nisgaa Nation) ingressou em St. Mikes com cinco anos, ficando lá desde 1933 até 1944. Ele também menciona crianças com tuberculose, isoladas em um espaço da escola chamado Preventorium. Batiam nele porque não entendia o inglês. Comenta que podiam falar as línguas nativas só nos sábados, em torno da vedação que contornava o terreno da escola.

Rita Barnes (Kwakwakawakw Nation) ingressou em St. Mikes com sete anos, e esteve lá de 1941 a 1950 (coincidindo parcialmente com o período das fotos de Beverley). Fala de uma professora que a descobriu falando sua língua nativa e, apesar disso, tratou-a bem. Lembra-se de meninos chorando sem consolo no meio da noite. Conta que o seu tio também tinha frequentado St. Mikes, e que conseguiu fugir junto com três coleguinhas, roubando uma canoa.

Fred Reid (Heiltsuk Nation) ingressou em St. Mikes com seis anos, permanecendo lá de 1936 a 1946. Ele lembra como era obrigado a realizar tarefas perigosas, mexendo com fogo e vapor.

James Adams (Nisgaa Nation) ingressou em St. Mikes com 11 anos, ficando na escola de 1940 a 1944 – isto é, coincidindo exatamente com o período registrado por Beverley. Afirma ter desfrutado muito da escola, comentando que tinham duas horas por semana para falarem suas línguas.

Dos 23 depoimentos assinados, só quatro deles têm comentários positivos.

Os depoimentos anônimos foram reunidos em 1991, quando as denúncias sobre as ERs estavam no início. Não sabemos a que períodos exatos eles correspondem, nem as nations dos entrevistados. Muitos faziam referência a terem sido vítimas de castigos corporais, principalmente pelo fato de falarem suas línguas nativas.[36] Mas as punições não se limitavam às crianças: uma testemunha comenta, por exemplo, que ela teve que ficar em St. Mikes para que os seus próprios pais não fossem castigados.

As narrativas desses sofrimentos no passado se conectam com os relatos sobre as consequências desses castigos no presente. Um dos entrevistados concluía que por causa desses maus-tratos, os índios aprenderam a bater, e a se refugiarem no álcool. Outra testemunha afirmava que poderia nomear pelo menos umas 30 pessoas que, depois de deixarem St. Mikes, se entregaram ao álcool, às drogas e ao suicídio. Outro afirmava que, nessa escola, nunca apreenderam o que era o amor, ou as gentilezas; lá somente apreendemos a roubar comida. Uma mulher dizia se sentir perdida porque, sem ter podido escutar seus pais e avós, perdi minha cultura.

Também se mencionavam outros tipos diferentes de maus-tratos. Alguns depoimentos falavam da fome constante. Outros apontavam para a proibição de serem visitados pela família (algo bastante distante da experiência de Beverley).

Havia vários relatos sobre a humilhação a que esses indígenas foram constantemente submetidos, tanto pelos professores como pelo resto do staff da escola. Por inúmeros motivos, faziam-nos se sentirem sujos, burros, inferiores e inúteis. Garantiam-lhes que não conseguiriam fazer nada quando tivessem completado o período de aprendizado em St. Mikes. Não queriam índios educados, afirmava uma das testemunhas. Outro depoimento falava sobre a necessidade de adotarem uma atitude passiva para poder sobreviver, explicando as vantagens de ficarem calados ou de permanecerem escondidos. Outras testemunhas narravam situações de fuga: uma delas contava que tentou escapar cinco vezes até perceber que estava em uma ilha, sem saída.

Os relatos mais terríveis eram aqueles que denunciavam abuso sexual e/ou os pactos de silêncio em torno disso. Uma mulher contava como ela própria foi abusada a partir dos 12 anos, e que outros colegas mais novos também eram violados pelo mesmo supervisor.

Em contraste com essas narrativas, encontrávamos sete depoimentos positivos sobre St. Mikes. Alguns deles simplesmente justificavam a posição do dominador, transmitindo a ideia de que batiam-lhes por algum motivo justificado. Outros comentavam ótimas lembranças, afirmando por exemplo foi o melhor período da minha vida, ou os missionários trouxeram-me a salvação. Declarando que tinham gostado dessa experiência, apontavam que naquela escola aprenderam muitas coisas úteis, tais como ler, escrever e não ser preguiçoso. Conversando com o curador da exposição, ele considerava importante a inclusão desses textos positivos porque não mostravam o perfeito ponto de vista indígena, e sim seus paradoxos e contradições; eram registros pouco comuns dentro do quadro mais amplo das ERs, dado que St. Mikes era somente uma ER entre um total de 140 (entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014).

Apesar de que alguns visitantes ficavam bastante surpreendidos com a alegria das fotografias e/ou com os depoimentos positivos (entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014), as anotações deixadas nos livros de comentários pareciam transmitir que o conteúdo total da exposição era capaz de produzir um forte impacto. Aliás, conversando com os guardas de sala fiquei sabendo que, várias vezes, tinham visto pessoas chorando enquanto visitavam a exposição.

Entretanto, considerando a leitura proposta através de todos os elementos integrantes de Speaking to Memory – fotografias, depoimentos, objetos, textos das apologies, etc. – poderíamos afirmar que a ênfase da exposição estava colocada mais na resistência e na adaptação, do que na dor. Em vez de olhar para os indígenas como vítimas, Speaking to Memory os colocava na história, mostrando como eles responderam a todas essas situações. A dor atuava como pano de fundo, mas não era o centro: diferentemente, este estava ocupado pela ação afirmativa, mostrando como os índios lutaram, sobreviveram, se redefiniram e refizeram os seus destinos.[37]

Speaking to Memory parecia transmitir duas mensagens simultâneas e muito claras. A primeira, que as ERs não podem ser examinadas como um fenômeno histórico isolado e/ou equivocado da história e da política canadense.[38] A segunda, que nem todas essas instituições foram más, nem o foram durante todo o período do seu funcionamento; entretanto, todas elas, sem exceção, fizeram parte de um sistema de doutrinamento chamado educação indígena, projetado no contexto da ideologia da superioridade racial europeia (ver Greyeyes 1995).

A materialidade das fotografias de Beverley: objetos em curso

I am a First Nations youth. Reading the posts, sadly did not shock me. Ive been told about residential schools my entire life. Do not feel pity for my people. We are slowly building our nations up once again. Instead of pity, I ask that you remember. Remember what youve learned and perhaps share it. To forget the past, we will be condemned to repeat it. Sodie Lawrence [Depoimento assinado no livro de comentários da exposição Speaking to Memory].

Nos últimos 20 anos, as ciências sociais vêm se debatendo ricamente sobre a abordagem da fotografia como coisa tridimensional, constituída tanto pela imagem quanto pelo objeto físico que a contém e/ou contextualiza (Edwards e Hart 2004a). Conforme essas discussões, as fotografias são objetos que ocupam espaços, assumindo diferentes formas materiais e/ou de apresentação que dialogariam com aquilo que há nelas, isto é, com seus conteúdos visuais. Assim sendo, os processos de montagem – i. e. molduras, álbuns familiares, diários de viagens, exposições, etc. – assim como os dispositivos onde estes resultam contextualizados, permitiriam a criação de diferentes percepções acerca de como as fotografias serão compreendidas (Edwards e Hart 2004b). De tal forma, esses dispositivos são também constitutivos da mensagem das imagens.

Ao mesmo tempo e como também apontam essas autoras, assumir que as fotografias são objetos nos permitiria, aliás, abordá-las a partir da sua biografia e/ou vida social (Kopytoff 1986; Appadurai 1986), traçando suas passagens e usos entre distintas relações sociais, e compondo suas histórias de vida. Dessa maneira, na trajetória biográfica das fotografias de Beverley poderíamos sublinhar que elas não foram tiradas para serem exibidas, e menos ainda para fazer parte do arquivo de um museu; de fato, estiveram no sótão da casa de Beverley durante anos. Houve, nelas, outras intencionalidades, e os caminhos que as levaram do âmbito do privado para o domínio do público foram ativados através de circunstâncias histórico-políticas muito específicas, em torno do reconhecimento de direitos das First Nations e do genocídio cultural levado a cabo pelo governo canadense.

A instalação projetada no MoA pelo curador Bill McLennan – mostrando distintas agências, cumplicidades e estruturas de degradação – permitiu que o conjunto de fotografias de crianças arrumadas e sorridentes falasse de uma história particular e única de luta e resistência indígena (localizada em St. Mikes), mas que, ao mesmo tempo, questionasse significados para toda a sociedade canadense. Speaking to Memory propunha uma gramática particular para que as fotografias de Beverley pudessem ser lidas juntamente com os depoimentos e o resto dos objetos, acrescentando outras narrativas sobre as imagens, e criando um modelo de comunicação e uma atividade reflexiva com capacidade para sugerir outras relações: as crianças dessas fotografias resultavam imbricadas entre diferentes processos e relações sociais que traziam à tona, de forma gritante, as políticas do colonialismo e os discursos do conhecimento e do poder.

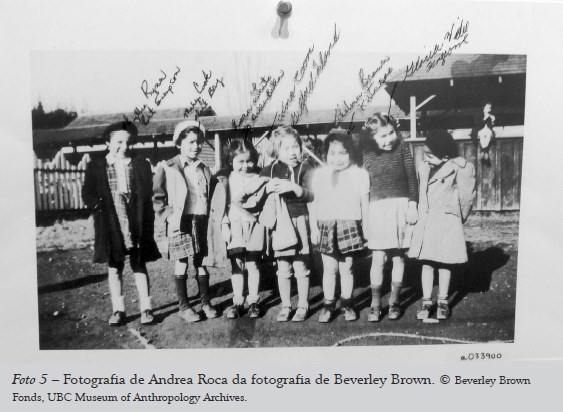

Mas, além da leitura permitida pela montagem geral dessas fotografias (isto é, junto com os depoimentos, as fotografias maiores, a batedeira, os painéis das apologies, as pastas com informações, etc.), havia mais uma marca de materialidade que imprimia outro tipo de leitura nessas imagens: refiro-me aqui às folhas de acetato onde eram acrescentados os nomes das crianças de St. Mikes (foto 5).

Essas folhas de acetato eram um objeto inesperado para uma exposição de fotografias, onde, supostamente, a imagem deve ser vista o mais nitidamente possível. Entretanto, tornando o ato de ver mais complexo e mais difícil (Edwards e Hart 2004b: 3-6), essa lâmina supostamente transparente mudava o foco do significado dessas imagens, determinando um tipo especial de relação social com elas.[39] Já não se tratava unicamente de representações provindas do passado: elas tinham por cima uma folha de acetato que, no nosso presente, reclamava pelos nomes dessas crianças.

A tarefa de identificação tinha começado, em primeiro lugar, através da própria Beverley. Mais tarde, o curador Bill McLennan levou essas fotografias para Alert Bay – a vila onde estava localizada St. Mikes –, obtendo mais informações consultando os elders (anciões). Quando a exposição foi inaugurada no MoA, houve pessoas que, pela primeira vez nas suas vidas, viram uma fotografia dos seus pais. Enquanto Speaking to Memory esteve montada, Bill recebeu vários e-mails com pedidos de fotografias e/ou informações sobre elas; muitas dessas fotografias foram reimpressas e enviadas para comunidades indígenas. Também houve pedidos formais através de instituições tais como a Indian Residential School Survivors Society (Sociedade de Sobreviventes das ERs), pedindo cópias de todas as fotografias com suas informações.

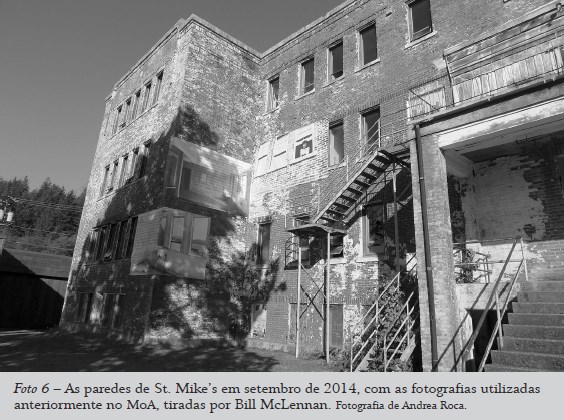

Esse processo de identificação ia continuar no destino seguinte da exposição, montada novamente no Umista Cultural Centre, em Alert Bay, imediatamente depois de sua saída do MoA (onde continua em cartaz desde maio de 2014). A escola residencial St. Mikes ficava exatamente do lado desse centro cultural. Originalmente, a exposição foi montada entre esses dois espaços: as fotografias tiradas por Bill, de grande tamanho, foram penduradas nas paredes externas da escola, agora abandonada (foto 6), enquanto o resto da mostra foi colocada dentro do Umista.[40]

Como uma extensão das imagens de Beverley, as folhas de acetato que as cobriam eram – e ainda são – uma chamada de atenção sobre a identidade daquelas crianças, tornando visível esse anonimato e essa necessidade – reparadora – de identificação, e formalizando uma atividade reflexiva que instala outras durações, outras espessuras históricas e horizontes de permanência. Diferentes pessoas – talvez sobreviventes, talvez mortas e/ou desaparecidas – encontravam-se ainda à espera dos seus nomes, da localização das suas identidades e biografias (fotos 7 e 8).

Tenho definido essas fotografias como objetos em curso, cuja pesquisa se encontra em pleno processo. Teoricamente, todos os objetos de um museu universitário encaixariam dentro dessa categoria, desde o momento em que todos eles constituem objetos de pesquisa. No entanto, as fotografias de Beverley apresentam outros contornos: é sua própria materialidade a que está em curso, e essa materialidade possui a capacidade de provocar efeitos sociais e políticos imediatos, dando status moral e humano a essas crianças. O que o MoA mostrava eram imagens tiradas por Beverley junto com suas folhas de acetato, isto é, junto com seu processo contínuo de identificação, suas setas e seus nomes. Esse processo é contemporâneo às lutas e políticas indígenas que estão tendo lugar no Canadá. A par dessas políticas, as fotografias de Beverley também demandam memória, participação cidadã, reconhecimento de direitos e uma reescrita historiográfica. Como uma metáfora metonímica, essa constante transformação da materialidade das fotografias – vis-à-vis os desenvolvimentos políticos na totalidade da sociedade canadense – é o que me permite descrevê-las como objects in becoming/objetos em curso: objetos museológicos que continuam se fazendo através de uma pesquisa coletiva, acionada por meio das intervenções do público (visitantes, sobreviventes, First Nations em geral, curadores, pesquisadores, etc.), e sobre a materialidade de objetos já patrimonializados (isto é, as fotografias de Beverley por si próprias). Essa patrimonialização é um processo de pesquisa, e também um amplo processo de intervenção coletiva/social sobre essas imagens. Visibilizado materialmente na folha de acetato, não só modifica continuamente a materialidade das fotografias, mas também as histórias, os mapas das relações sociais e os alcances dessas imagens. Além de apontar para a identidade de meninas e meninos, o acetato redefine continuamente a identidade das próprias fotografias. Estas, em vez de retratar a realidade de uma escola residencial no passado, vão tecendo progressivamente o enredo daquilo que aconteceu, dentro e fora dela.

As fotografias de Beverley seriam, portanto, objetos sociais com funções públicas, testemunhas à espera de oferecer seus depoimentos perante o governo e a sociedade canadense, imagens produtoras de memória e cidadania. Intervindo na narrativa da fotografia, a folha de acetato diz outras coisas, criando uma relação coletiva de Beverley como sobrevivente com o resto da sociedade, por um lado, e, por outro lado, criando também uma relação de participação entre o MoA e o público visitante na produção de conhecimento sobre a história do Canadá.

Speaking to Memory fala também da maneira como uma instituição cultural universitária como o MoA decide memorializar/patrimonializar a memória étnica do país.[41] As fotografias/objetos dessa exposição preservam registros (de Beverley, das ERs, das First Nations, da história canadense, etc.), mas preservam também os sentidos históricos e políticos do MoA sobre eles, permitindo-nos estabelecer diferenças pertinentes entre as imagens-objeto, por um lado, e seus valores de uso e/ou a política das imagens, por outro (ver Didi-Huberman 2008).[42] Integrando-se ao cenário das lutas e reivindicações indígenas, o MoA abriu os caminhos para que, através desta exposição, essas representações visuais se constituíssem como afirmações políticas.

Assumindo a responsabilidade museológica de criar representações (Ruffins 2006; Roca 2008) e atendendo à demanda indígena de reparação histórica e social, o MoA apresentou uma mostra sem precedentes na história museológica canadense. Entretanto, essa atitude política não era isolada: estava vinculada estruturalmente ao campus social, histórico, político e cultural descrito mais acima. Havia novos elementos na cultura pública canadense que se fusionaram para fazer essa exposição possível,[43] encaixando-a nas demandas de verdade e reconciliação levantadas pelos próprios sobreviventes.

No seu romance A Gota de Ouro, o escritor Michel Tournier (1987) apresenta-nos a história de Idriss, um jovem pastor nascido em Tabelbala, Argélia. Com 15 anos de idade, um acontecimento mudaria sua vida para sempre: enquanto cuidava dos seus animais naquela região quase desértica, foi fotografado por uma turista loira, europeia. Sentada a bordo de um Land Rover junto ao seu parceiro, a mulher prometeu enviar-lhe a fotografia assim que retornassem a Paris. Mas, para os berberes como Idriss, a imagem é temida. Foi um pouco de ti que eles levaram, disse-lhe a sua mãe; as fotografias, é preciso guardá-las, não as deixar andar à solta!, gritou-lhe o seu tio. Depois de esperar em vão, durante algum tempo, o cumprimento daquela promessa, Idriss se dirige à França, à procura da parte da sua alma que ficou naquela imagem.

Poderíamos dizer que, na exposição Speaking to Memory, são as fotografias – acionadas por Beverley e pelo MoA – que saem à procura das almas que ficaram nas suas imagens, quer dizer, à busca da identidade das pessoas nelas representadas, com seus nomes e suas biografias. Depois das várias décadas de desestruturação das sociedades indígenas do Canadá, e do apagamento oficial do seu passado, cada identificação se projeta como mais uma possibilidade para aceder às pessoas e famílias vinculadas ao espaço de St. Mikes; ligadas umas às outras, essas redes de identidades permitem elaborar as histórias das ERs e das comunidades indígenas envolvidas nessas instituições – com suas batalhas, perdas, resistências e conquistas. Identificadas e articuladas à trajetória das lutas pelos direitos indígenas, as imagens das crianças de St. Mikes deixam de ser simples retratos do passado: efetivamente, elas estão falando à memória, reescrevendo a história, e recuperando o seu lugar no presente da sociedade canadense.

BIBLIOGRAFIA

APPADURAI, Arjun, 1986, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]

BRANT CASTELLANO, Marlene, Linda ARCHIBALD, e Mike DeGAGNÉ (orgs.), 2008, From Truth to Reconciliation: Transforming the Legacy of Residential Schools (vol. I). Otava, Aboriginal Healing Foundation. [ Links ]

BRYCE, Peter H., 1907, Report on the Indian Schools of Manitoba and the North-West Territories. Otava, Government Printing Bureau. [ Links ]

BUTI, Antonio, 2002, The removal of Aboriginal children: Canada and Australia compared, University of Western Sydney Law Review, 6 (1): 25-37. [ Links ]

CLIFFORD, James, 1997, Four Northwest Coast museums: travel reflections, em J. Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, MA, Harvard University Press, 107-146. [ Links ]

CORRÊA, José Gabriel Silveira, 2000, A Ordem de Se Preservar: A Gestão dos Índios no Reformatório Agrícola Indígena Krenak, Rio de Janeiro, PPGAS/MN/UFRJ, dissertação de mestrado. [ Links ]

DIDI-HUBERMAN, Georges, 2008, Imagens de lamentação, imagens lamentáveis?, Revista de Comunicação e Linguagens, 39: 63-74. [ Links ]

EDWARDS, Elizabeth, e Janice HART (orgs.), 2004a, Photographs, Objects, Histories: On the Materiality of Images. Londres e Nova Iorque, Routledge. [ Links ]

EDWARDS, Elizabeth, e Janice HART, 2004b, Introduction: photographs as objects, em E. Edwards e J. Hart (orgs.), Photographs, Objects, Histories: On the Materiality of Images. Londres e Nova Iorque, Routledge, 1-15. [ Links ]

FEIR, Donna L., 2013, Residential Schooling and Sources of Aboriginal Disparity in Canada, Vancouver, University of British Columbia, tese de doutorado. [ Links ]

GIOKAS, John, 1995, The Indian Act: Evolution, Overview and Options for Amendment and Transition. Otava, Government of Canada Publications. [ Links ]

GREYEYES, Arlene Roberta, 1995, St. Michaels Indian Residential School 1894-1926: A Study within a Broader Historical and Ideological Framewor. Otava, Carleton University, dissertação de mestrado. [ Links ]

KOPYTOFF, Igor, 1986, The cultural biography of things: commoditization as process, em A. Appadurai, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press, 64-91. [ Links ]

LESLIE, John, 1982, The Bagot Commission: developing a corporate memory for the Indian department, Historical Papers, 171: 31-52, DOI: 107202/030883ar. [ Links ]

LHF – LEGACY OF HOPE FOUNDATION, 2012, 100 Years of Loss. Otava, Aboriginal Healing Foundation. [ Links ]

MANUEL, George, e Michael POSLUNS, 1974, The Fourth World: An Indian Reality. Ontario, Don Mills/Collier Macmillan Canada. [ Links ]

MATHUR, Ashok, Jonathan DEWAR, e Mike DeGAGNÉ (orgs.), 2011, Cultivating Canada: Reconciliation through the Lens of Cultural Diversity (vol. III). Otava, Aboriginal Healing Foundation. [ Links ]

MENEZES, Cláudia Sá Rego Ribeiro de, 1984, Missionários e índios em Mato Grosso: os Xavante da Reserva de São Marcos, São Paulo, Universidade de São Paulo, tese de doutorado em Ciência Política. [ Links ]

PHILLIPS, Ruth, 2012, Museum Pieces: Toward the Indigenization of Canadian Museums. Montreal e Kingston, McGill-Queens University Press. [ Links ]

RIZZINI, Irene, e Irma RIZZINI, 2004, A Institucionalização de Crianças no Brasil: Percurso Histórico e Desafios no Presente. Rio de Janeiro, PUC-Rio. [ Links ]

ROCA, Andrea, 2008, Objetos Alheios, Histórias Compartilhadas: Os Usos do Tempo em Um Museu Etnográfico. Rio de Janeiro, DEMU/IPHAN. [ Links ]

ROCA, Andrea, 2015a, Acerca dos processos de indigenização dos museus: uma análise comparativa, Mana: Estudos de Antropologia Social, 21 (1): 123-155. [ Links ]

ROCA, Andrea, 2015b, Museus indígenas na Costa Noroeste do Canadá e nos Estados Unidos: colaboração, colecionamento e autorrepresentação, Revista de Antropologia, 58 (2): 117-142. [ Links ]

RUFFINS, Fath Davis, 2006, Revisiting the old plantation: reparations, reconciliation, and museumizing American slavery, em I. Karp et al. (orgs.), Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Durham e Londres, Duke University Press, 394-434. [ Links ]

SCOTT, Duncan Campbell, 1914, Indian Affairs, 1867-1912, em Adam Shortt e Arthur G. Doughty (orgs.), Canada and Its Provinces: A History of the Canadian People and Their Institutions by One Hundred Associates (vol. VII). Toronto, Glascow, Brook and Company, 593-626. [ Links ]

TOURNIER, Michel, 1987, A Gota de Ouro. Lisboa, Publicações Dom Quixote. [ Links ]

TRC – TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, 2008, Schedule N: Mandate for the Truth and Reconciliation Commission. Otava, Truth and Reconciliation Commission. [ Links ]

TRC – TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION, 2015, Honouring the Truth, Reconciling for the Future. Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Otava, Truth and Reconciliation Commission. [ Links ]

UNPFII – UNITED NATIONS PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES, 2009, Indigenous Peoples and Boarding Schools: A Comparative Study, Nova Iorque, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, 8.ª sessão, E/C.19/2009/CRP.1. [ Links ]

WILSON, Kory, e Jane HENDERSON, 2014, First Peoples: A Guide for Newcomers. Vancouver, City of Vancouver. [ Links ]

YOUNGING, Gregory, Jonathan DEWAR, e Mike DeGAGNÉ (orgs.), 2009-2011, Response, Responsibility, and Renewal: Canadas Truth and Reconciliation Journey (vol. II). Otava, Aboriginal Healing Foundation. [ Links ]

Receção da versão original | Original version 2016 / 01 / 18

Receção da versão revista | Revised version 2017 / 07 / 24

Aceitação | Accepted 2018 / 02 / 19

NOTAS

[1] Uma primeira versão deste artigo foi apresentada como palestra no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS/MN/UFRJ), no Rio de Janeiro, em 23 de outubro de 2015. A elaboração desta primeira parte está baseada em Wilson e Henderson (2014: 56-62), e Brant Castellano, Archibald e DeGagné (2008).

[2] O texto completo do Davin Report pode ser consultado em http://archive.org/details/cihm_03651 (última consulta em outubro de 2018).

[3] Ver Leslie (1982).

[4] Como se sabe, a política de remoção de meninas e meninos indígenas para as escolas residenciais também teve lugar na Austrália. Para uma aproximação às diferentes implementações dessa política colonial nos três países (Canadá, Estados Unidos e Austrália), ver Feir (2013), Buti (2002) e UNPFII (2009). Entretanto, é importante salientar que, longe de se limitar àquelas colônias do espaço imperial britânico, essa política educativa de civilização e assimilação foi aplicada em países muito diversos. No Brasil, por exemplo, missionários franciscanos e principalmente salesianos implantaram internatos para crianças e jovens indígenas nas regiões do Alto Rio Negro (Amazonas), assim como também nos estados do Pará, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso, perdurando até a segunda metade do século XX (veja-se Menezes 1984; Corrêa 2000; Rizzini e Rizzini 2004). Em todos esses casos, os objetivos de afastá-los [aos índios] dos costumes tribais, ensinar o português e formar hábitos de trabalho articulavam-se aos objetivos do Estado de garantir a conquista sobre os seus territórios, proteger as fronteiras e colonizar os vastos sertões das regiões norte e central do país (Rizzini e Rizzini 2004: 28). Sem que seja possível estabelecer aqui uma comparação entre as muitas modalidades coloniais de remoção e educação indígena – exercício que excederia os objetivos deste trabalho –, considero fundamental apontar que, além de qualquer diferença (em termos de agentes, administração e tutela do governo, vínculos com as igrejas, tipos de estabelecimentos, quantidade de escolas e de alunos, orientações das escolas, disciplinas, duração das internações, abusos e castigos, etc.), todas essas instituições tiveram um denominador comum: perseguiram a expropriação das terras das populações autóctones e a destruição das suas culturas.

[5] Ver Giokas (1995).

[6] Esse domínio estava conformado pelas colônias de Canadá, New Brunswick e Nova Scotia, configurando, entre as três, um mesmo corpo político (domínio) dentro do Império Britânico.

[7] To kill the Indian in the child (Duncan Campbell Scott, chefe do Department of Indian Affairs entre 1913 e 1932, citado em Wilson e Henderson 2014: 56).

[8] Desnutridas e mal cuidadas, foram o alvo perfeito para a rápida disseminação de doenças, tais como a tuberculose. Entretanto, Duncan Campbell Scott – chefe do DIA – explicava esses fatos apelando à bem conhecida predisposição dos índios à tuberculose (Scott 1914: 615; citado em Greyeyes 1995: 4). Outras crianças indígenas cometeram suicídio, ou morreram tentando fugir.

[9] Ver, por exemplo, http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/red-road-forward-what-happened-at-gordon-s-1.969653 (última consulta em outubro de 2018).

[10] Como é apontado pela Legacy of Hope Foundation (LHF 2012: 10), esta quantidade é controvertida, dado que não considera escolas administradas por governos provinciais, hostels, escolas de dia e acampamentos.

[11] Na Ruperts Land School (Selkirk, província de Manitoba). Outra importante denúncia foi a realizada pelo Dr. Peter Bryce, chefe da Seção Médica do DIA. Em 1907 realizou um informe sobre 15 ERs diferentes, declarando que 7% do total dos estudantes estavam doentes ou em mau estado de saúde, e que 24% já tinham morrido (Bryce 1907: 18; citado em Greyeyes 1995: 3). Também reportou 69% de crianças mortas na File Hills Indian Farm Colony em Saskatchewan, referindo-se às suas condições de vida como um crime nacional (Bryce 1907: 19; citado em Greyeyes 1995: 3).

[12] First Nations (Primeiras Nações) é o nome que se atribuem os povos indígenas do Canadá.

[13] Ver http://irsss.ca/#start (última consulta em outubro de 2018). Sem poder me estender aqui sobre o desenvolvimento completo dos debates – morais, econômicos, históricos e políticos – entre as First Nations e o governo canadense em torno das ERs, devo entretanto apontar para algumas datas e eventos chave.

[14] Ver http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307458586498/1307458751962 (última consulta em outubro de 2018).

[15] Ver http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100015725/1100100015726 (última consulta em outubro de 2018).

[16] Ver www.ahf.ca (última consulta em outubro de 2018).

[17] Ver http://www.residentialschoolsettlement.ca/english.html (última consulta em outubro de 2018).

[18] Ver http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=3 (última consulta em outubro de 2018).

[19] Ver o texto completo do Statement of apology na página web do governo do Canadá, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100015644/1100100015649 (última consulta em outubro de 2018).

[20] A inauguração foi coincidente com o evento nacional da Comissão de Verdade e Reconciliação (Truth and Reconciliation National Event – British Columbia Reconciliation Week) que teve lugar em Vancouver de 18 a 21 de setembro de 2013. Esses eventos foram desenvolvidos em sete cidades diferentes do Canadá, oferecendo informação acerca das ERs e das experiências dos sobreviventes e suas famílias (ver http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=92; também http://www.myrobust.com/websites/vancouver/index.php?=719 (última consulta em outubro de 2018).

[21] Antes da montagem de Speaking to Memory, existiram duas exposições sobre as ERs do Canadá. A primeira delas, Where Are the Children?, foi montada originalmente em dezembro de 2001 na UBC. Desde então e até 2013 foi exibida em mais de uma vintena de cidades desse país. A mostra continua online, em http://wherearethechildren.ca/en (última consulta em outubro de 2018). Seu curador é Jeff Thomas, membro da Six Nations Reserve. Através de fotografias, documentos, mapas e materiais escolares, Where Are the Children? aborda o desenvolvimento geral das ERs desde 1880 até o presente, com seus efeitos e consequências. A segunda exposição foi Witnesses: Art and Canadas Indian Residential Schools, montada entre setembro e dezembro de 2013 na Belkin Art Gallery da UBC. Essa mostra apresentou uma série de trabalhos artísticos sobre as ERs, elaborados por artistas indígenas contemporâneos (ver http://www.belkin.ubc.ca/past/witnesses, última consulta em outubro de 2018).

[22] Geralmente, de 6 ou 12 meses de duração.

[23] A forma da sala não é exatamente retangular, e conta com uma superfície total de 228 m2.

[24] Essas paredes transparentes também oferecem a paisagem dos pinheiros, das montanhas e do oceano como pano de fundo, criando um ambiente incrivelmente aconchegante.

[25] A frase era de Duncan Campbell Scott, em 1920.

[26] Ao fundo e sobre a parede de vidro visível na foto 2, painéis brancos apresentavam os textos das apologies (desculpas) que serão comentados a seguir. Dada a centralidade dessas fotografias na exposição, voltarei aos seus conteúdos mais adiante.

[27] Segundo éramos informados através de um texto explicativo, os depoimentos anônimos provinham dos arquivos do Umista Cultural Centre, e foram registrados em 1991. Diferentemente, os assinados provinham das entrevistas realizadas por Bill McLennan, curador da exposição, durante 2012-2013. Chamando a atenção para essa diferença – entre entrevistas anônimas e identificadas –, o texto explicativo apontava para o estigma que, em 1991, ainda pairava sobre os indígenas que tinham frequentado as escolas residenciais, de forma tal que os indivíduos entrevistados naquele momento não quiseram se identificar. Também voltarei aos conteúdos desses depoimentos mais à frente.

[28] Além das pastas das entrevistas, podíamos consultar outras duas intituladas E. Beverley Brown Photographs, 1940-1944 (Audrey and Harry Hawthorn Archives, UBC, MoA), com o resto das imagens tiradas por Beverley. Também podíamos aceder a três pastas com Government Documents, e outras três com Newspapers Articles. Os dois grupos de informações ofereciam uma abundante documentação sobre as ERs em geral, reunindo fontes dos séculos XIX, XX e XXI. Outras três pastas disponibilizavam cópias do Davin Report, mencionado anteriormente.

[29] As medidas do cubículo eram 2,5 m de altura, 2 m de largura e 2,5 m de profundidade.

[30] Entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014.

[31] Na época, tanto Bill quanto Pam eram curadores da Costa Noroeste do Pacífico. Pam continua ocupando essa posição até hoje; Bill se aposentou em junho de 2014.

[32] Cormorant Island é uma ilha de apenas 4 km2 na costa central da província da Colúmbia Britânica. Atualmente, a vila de Alert Bay conta com uma população de aproximadamente 600 pessoas, metade das quais são Namgis First Nation. St. Mikes foi fechada em 1974 e o prédio foi entregue à Namgis Nation. Os velhos espaços foram transformados em escritórios indígenas, um café, o North Island College (administrado pelos Namgis), uma escola de escultura e um espaço para eventos. Mas, devido à progressiva deterioração do prédio e à falta de recursos para mantê-lo, foi definitivamente fechado em 2010, enquanto ainda funcionava unicamente a escola de escultura. A partir daí, houve muitas discussões a respeito da importância da conservação do prédio. Algumas nations consideravam que devia ser preservado, argumentando que lá estavam os espíritos das crianças que tinham morrido nessa escola, e que esse espaço era sua casa (entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014). Finalmente, o prédio foi derrubado em fevereiro de 2015 (ver, por exemplo, https://www.theglobeandmail.com/news/national/in-photos-st-michaels-residential-school-demolition-ceremony/article23067843/, última consulta em outubro de 2018).

[33] No momento da sua fundação, a ilha não estava classificada nem como reserva indígena, nem como território do governo. Nas proximidades da vila já existiam previamente a Mission Day School (1882), a Boys Industrial School (1894) e a Alert Bay Girls Home (1912), fundadas por missionários anglicanos para converter e educar as crianças indígenas, recebendo para isso alguns subsídios do governo.

[34] Das 36 fotografias, só dez delas registram crianças com ar grave ou sério.

[35] Segundo o curador, essa estratégia servia como outra forma de mostrar a diversidade desses depoimentos (entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014).

[36] Uma mulher, por exemplo, lembrava que quando estava entrando pela primeira vez em St. Mikes, com cinco anos de idade, perguntou à professora aonde estavam. Esta bateu energicamente na sua cabeça, dizendo-lhe alguma coisa que ela não entendeu. Tentando compreender o que se passava, a criança pediu ajuda para uma coleguinha que estava lá, perguntando-lhe o que era que a professora estava dizendo. Imediatamente, a menina recebeu ainda mais pancadas na cabeça. Só muito tempo depois, ela soube que a professora tinha batido nela porque só devia falar em inglês.

[37] Essa era a posição preponderante que os próprios indígenas apontaram nos livros de comentários da exposição. Devemos ser muito cuidadosos com esse tipo de perspectivas, e nos perguntarmos quem é que estaria administrando – histórica e politicamente – a categoria vítimas: na boca dos índios, tratar-se-ia de um enunciado afirmativo; na boca dos brancos, esse mesmo enunciado poderia ser mais uma maneira, muito perversa, de minimizar e/ou distorcer o papel da colonização.

[38] Isto é apontado enfaticamente por Arlene Greyeyes (1995) no seu trabalho sobre a ER São Miguel da província de Saskatchewan.

[39] Essa relação especial fez parte da proposta do MoA desde o início: no cartaz de publicidade/divulgação da exposição, o curador Bill McLennan tinha escolhido mostrar uma das fotografias com a folha de acetato escrita por cima dela (apresentada aqui na foto 5).

[40] As fotografias da inauguração no Umista Cultural Centre estão disponíveis em https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626411037443943.1073741841.125883764163342&type=3 (última consulta em outubro de 2018). A instalação da exposição em Alert Bay ia propiciar que fosse visitada por First Nations de localidades próximas – tais como Port McNeill, Port Hardy, Fort Rupert, etc. –, acelerando-se então o processo de identificação (entrevista com Bill McLennan, 14 de maio de 2014).

[41] Esta ideia está inspirada em Fath D. Ruffins (2006), que trabalha sobre a memorialização da escravidão negra nos Estados Unidos.

[42] Por exemplo, o MoA modificou os parâmetros da temporalidade daquelas imagens. As fotografias tiradas por Beverley e suas colegas fixaram o tempo dessas crianças entre 1940 e 1944, mas Speaking to Memory abriu esses tempos e os deixou abertos, dizendo-nos que os efeitos e as consequências das ERs ainda não terminaram.

[43] Para uma melhor compreensão do panorama político-museológico canadense em relação com os indígenas, ver Phillips (2012); também Roca (2015a, 2015b).