Introdução

“O espaço da morte é importante na criação do significado e da consciência, sobretudo em sociedades onde a tortura é endêmica e onde a cultura do terror floresce.” (Taussig 1993: 26).

Como se pode tornar a violência contra pessoas e comunidades indígenas algo naturalizado hoje? Como ela pode ser tomada como legítima? Mais ainda, como se torna um modelo para gerenciar relações? Tais questões representam alguns dos motores de inquietações aqui, tendo um foco no fato de que a imposição da violência e, sobretudo, o poder de eliminação física de outrem estabelecem problemas cujas raízes, dinâmicas e significados demandam atenção e reflexão continuadas, a partir de contextos específicos em que se manifestem. Mais precisamente, o propósito é analisar um regime de terror, observando como ele é a base de um modo de exercer poder que tem se gestado no Brasil há algumas décadas, em clara resposta ao momento chamado de “redemocratização” pós-ditadura (1964-1984).

O ponto de partida para a análise são as relações entre indígenas kaiowá e não indígenas, no Brasil contemporâneo, em condições de poder extremamente assimétricas.1 Pensando, pois, em apreender a arbitrariedade do poder que sustenta o terror (como posto por Taussig [1993: 26]), serão enfocadas as condições de possibilidade deste regime, de imposição de força física e letal, num ímpar laboratório de experimento que tem sido o estado de Mato Grosso do Sul. Ver-se-á então como se cria um grupo articulado politicamente ao nível nacional, possibilitando o alto grau de eficácia com que hoje atua no país - participando inclusive do poder executivo.2

A origem do percurso analítico aqui remonta a uma inquietude e incapacidade iniciais minhas para compreender atos de extrema violência que eram (e seguem sendo) praticados contra pessoas e comunidades indígenas kaiowá. Vale dizer que esta dificuldade não era necessariamente (ou exclusivamente) devida a uma falta de instrumental científico, mas primariamente minha, de conseguir compreender práticas de imposição de extrema violência, e mesmo da morte sobre outrem, estando eu fisicamente muito próxima destes atos. Apenas posteriormente percebi que a necessidade que se me colocava era que, longe de se restringir a uma questão de pura subjetividade, a ser deixada de lado na análise (se não nos próprios fatos), esta incapacidade se constituía em algo que devia ser tornado objeto de problematização antropológica.

Se procuramos bem, nas ciências sociais a relação entre subjetividade da(o) analista e as possibilidades de conhecimento que esta(e) acaba produzindo (mesmo se de modo inconsciente) é aspecto ainda pouco explorado, principalmente em suas possibilidades metodológicas. De imediato, estamos no campo do experienciar e, sobretudo, de sentir, para poder compreender. Sigo aqui a proposição de Rosaldo (1991), que afirmou o quanto sentir sua própria dor (a partir da morte de sua esposa, em campo) foi o que lhe possibilitou efetivamente compreender a aflição e a ira que os ilongot lhe apresentavam como motivo para as suas caçadas de cabeças. Ele ressaltava a potência da emoção para a compreensão, em termos teórico-metodológicos. Então, nesta senda, “compreender”, conforme entendo, guarda um sentido que impossibilita a separação entre algo como uma atitude, que possa ser pensada como “analítico-racional-objetiva”, em contraposição a uma “percepção-emocional-subjetiva”. Como se vislumbra, tal distinção profanaria toda e qualquer tentativa honesta de alcançar uma interpretação e explicação adequadas. Trata-se, antes, de um processo de captação de significados e, sobretudo, de sentimentos. O cuidado metodológico de Rosaldo se torna uma admoestação, necessária, quando ele acode que “se o vício da etnografia clássica era o desprendimento do desinteresse ideal numa indiferença verdadeira, o vício da reflexividade atual é a tendência para que o Eu abstraído perca a objetividade do Outro culturalmente diferente.” (Rosaldo 1991: 20, tradução própria). Sua ferramenta para impedir este desvio foi o conceito de “sujeito posicionado”.

Antes, porém, de poder dialogar com Rosaldo e explorar as potencialidades do seu insight, é pertinente recuperar o oferecido por Taussig em Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem (1993). É ali jogada luz sobre a violência atrelada ao poder, em que a subjetividade (do escritor e do leitor, observe-se) surge como uma entrelinha no ritmo do texto, que é apenas pressentida de modo inconsciente, sem ter, contudo, um caráter metodológico, mas mesmo assim se tornando fundamental para a compreensão do que ele apresentava.

A descrição que Taussig faz do início do século XX na Colômbia sobre meandros das mutilações, assassinatos, etc., perpetrados por patrões e seus prepostos, na exploração da borracha, permite à(ao) leitora(or) acercar-se do tipo de universo que está em questão também aqui. O tom e sua linha narrativa mais comuns às chamadas “artes” tornam possível que um pensamento externo aos eventos em si adentre pelo plano de atos e de sentidos físicos, permitindo que o campo de significados seja em parte preenchido pela própria subjetividade dos(as) leitores(as), em sintonia (não necessariamente total) também com os(as) sujeitos(as) em campo. Há um mérito de produção de entendimento neste proceder, na medida em que o estupor - parte constituinte do entendimento e da explicação - só pode ser captado quando o(a) analista se vê, ele(a) mesmo(a), dentro do universo que pretende analisar, e, passo seguinte, quando consegue transmitir a complexidade e intensidade do que observa.

O processo se fecha e concretiza com êxito maior quando já o(a) leitor(a) é capturado(a) para dentro do universo descrito, estando as subjetividades do analista e do leitor habitando um mesmo campo semântico, cognitivo e emocional. De fato, o(a) leitor(a) de Taussig consegue se aproximar do que sua análise pretende trazer apenas na medida em que penetra de modo profundo naquilo que lhe é dado a conhecer.

Nesses termos, cabe notar que a violência que impõe um poder - sendo concomitantemente por ele assim imposta - só pode ser compreendida quando gera em quem a observa uma percepção e um sentimento: incompreensão e horror. Neste movimento reflexivo, tal observação aponta que o repúdio à violência precisa de estar posto e partilhado, para ser possível percorrer as nuances que a caracterizam - e que, então, se conformam como ponto de referência para avaliá-la. Chegamos, com isto, a constatar que se ela choca é porque uma sensibilidade e um senso moral são compartilhados entre o(a) analista e o(a) leitor(a), e possivelmente também por quem comete os atos de “violência”. Em sendo de fato assim, a questão que se coloca seria outra: a de quais clivagens podem operar neste partilhar, bem como quais são as intenções e os mecanismos envolvidos para que se estabeleça uma legitimidade para atos violentos.

Não estará em discussão aqui tanto o reconhecimento de que um ato seja “violento”, mas o que poderia servir para justificá-lo, assim como o modus operandi para tal, numa situação empírica que lança luz sobre as raízes de um modelo de governança (num sentido de gestão de relações) que chegou ao poder no Brasil, afastando-se por diretriz de princípios democráticos num momento de retração de direitos individuais e coletivos.

Como posto, o campo de observação é o contexto sociopolítico e econômico de Mato Grosso do Sul.

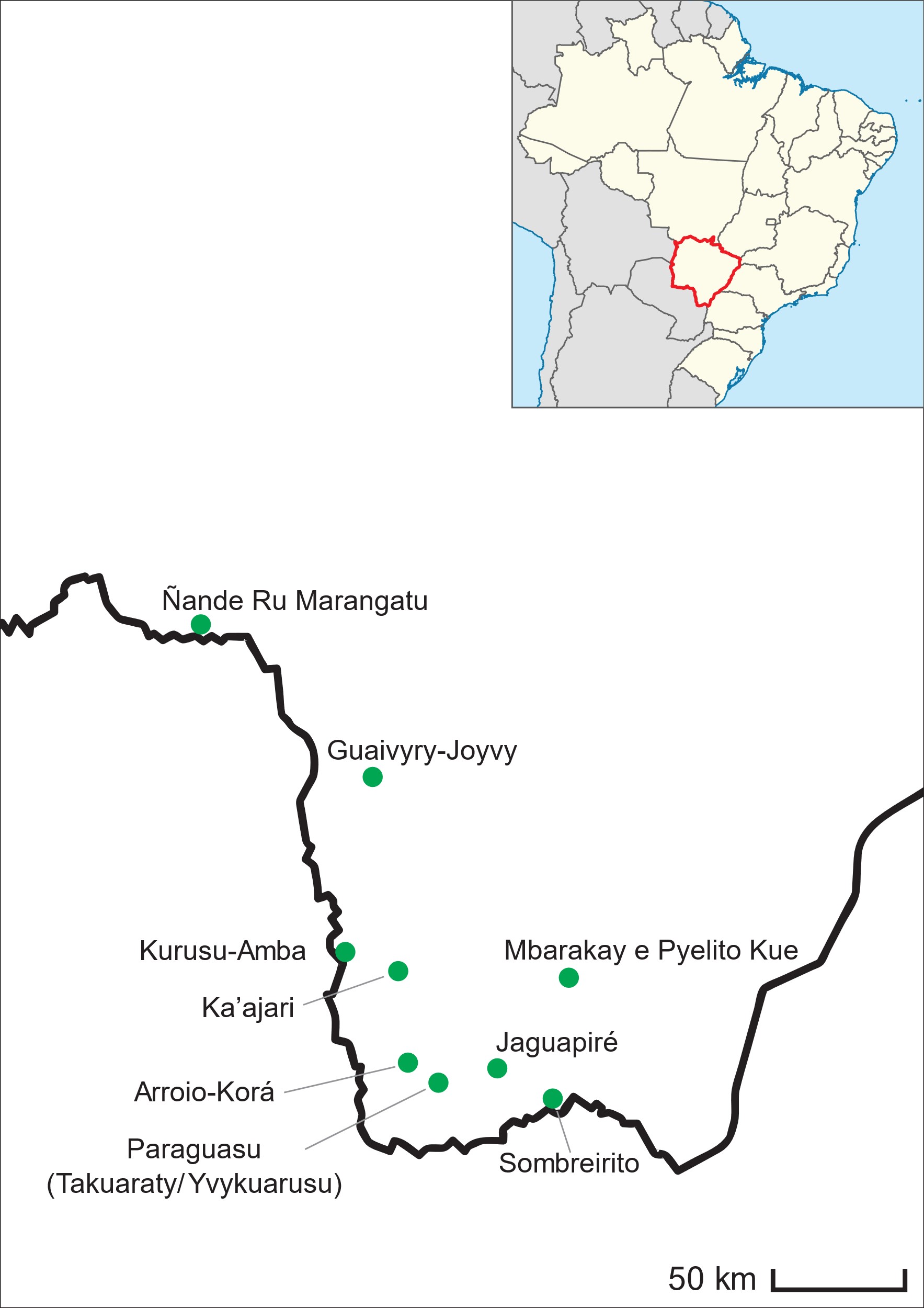

Fonte: Base do “Location map of Brazil”, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 3.0, com elaboração de Pedro Tiberio Mura

Figura 1 Brasil, com destaque para Mato Grosso do Sul e áreas mencionadas

Neste estado do Brasil, social, política, cultural e economicamente marcado pelo agronegócio, comunidades indígenas que reivindicam a recuperação dos territórios dos quais foram expropriadas vêm, há décadas, sendo alvo de espancamentos, reiterados desalojamentos forçados ou por aliciamento, assassinatos, desaparecimentos de corpos. Tais atos se dão por prepostos de fazendeiros (brancos que se instalaram em território destes indígenas) e, recentemente, em alguns casos, por estes últimos em pessoa. Diante disto, para além da definição de Taussig da base de arbitrariedade do “terror”, expressada antes, para fins da análise o termo “violência” guardará o mesmo sentido do termo “tortura” recuperado por Asad (2011), a partir de D. Rejali e G. R. Scott: “uma prática na qual um agente inflige dor compulsivamente em outro - independentemente do local que essa prática ocupa em uma economia moral mais ampla” (Asad 2011: 167). Porém, lhe agregarei um duplo aspecto - o qual, afinal, revela também algo sobre uma “economia moral” (se assim a nomeamos). Primeiro, a componente de estratégia que a violência inclui, e o sentimento físico e psíquico que a dor pode gerar, na sua não aceitação pelo aterrorizado. Nesses termos, a tortura, expressão da violência, se põe como o instrumento do terror. Depois, temos já a componente política deste último capturada por Taussig, no caráter da arbitrariedade da imposição da dor.

Neste quadro, intento passar a responder a quatro ordens de questões. Uma: por que subjetivamente durante muito tempo tive dificuldade em compreender que atos de violência conforme praticados contra pessoas e comunidades kaiowá pudessem acontecer? A outra, visto que tais atos ocorriam (e ocorrem), cabe observar como eles ocorrem (isto é, qual a sua dinâmica), e, igualmente, o que os torna possíveis? E ainda, quais mecanismos são acionados para que eles possam ocorrer?

Em trabalho anterior (Silva 2016), analisei como o processo histórico de relações entre brancos e indígenas kaiowá se conformou em Mato Grosso do Sul como uma relação de base clientelar, com a explosão de um conflito pelo território vindo a acentuar uma distinção de base étnica. A imposição das arbitrariedades por parte dos patrões brancos sobre seus empregados indígenas, vista como benevolência, era a base de uma “paz” em que supostamente viveriam em acordo mútuo.

Já agora, enfocarei este conflito em sua dinâmica de funcionamento e na forma da sua gestão. A partir de perspectivas de diversos agentes, incluindo-me entre estes, o intento é reconstituir uma trajetória dos acontecimentos e seus contextos de ocorrência. Utilizo-me de relatos e de discursos fundados, porém, numa empiria, fruto de minha observação e de acompanhamento envolvidos diretamente nos fatos.

Passemos à análise, iniciando por uma breve contextualização, para acompanhamento do quadro a ser analisado em seguida.

Antecedentes

O cone sul de Mato Grosso do Sul é território de ocupação secular de comunidades kaiowá e ñandéva. Esta presença tem sido relatada como uma morfologia social de pequenos agrupamentos difusos pelas cabeceiras e cursos d’água (Susnik 1979-80; Melià, Grümberg e Grümberg 1976; Mura 2019). Ocorre que na segunda metade do século XIX a região passou a ser explorada para a comercialização da erva mate e a criação de gado (Corrêa 1999; Chamorro 2015), sendo no início do século XX que a ocupação não indígena ganhou impulso. Com o avanço desta presença, a mão de obra fundamental foi a dos indígenas que já ali se encontravam. Em 1910 se criaria o SPI (Serviço de Proteção aos Índios) como órgão estatal da política indigenista (Lima 1995), com a visão de seus funcionários locais de que, ao estarem espalhados pelo território, os kaiowá e os ñandéva “não tinham aldeia própria”. Com isto, entre 1915 e 1928 o SPI criou oito reservas, destinando-as a eles.

De modo geral, porém, apenas na década de 1970 estas pessoas passaram a ser maciçamente expulsas para tais reservas, com a mecanização do campo quase suprimindo a necessidade dessa mão de obra. Além de um desmatamento intenso e de uma aceleração da produção de commodities, o efeito foi o inchaço populacional das reservas, constrangendo famílias antes completamente alheias entre si, e mesmo adversárias, a terem uma aproximação física. Neste quadro, no final da década assistiu-se a uma organização, paulatina e pacífica, de várias comunidades, para retornar aos seus espaços territoriais, os tekoha 3 (Almeida 1991; Brand 1997; Mura 2019). Esta iniciativa, das “retomadas”, gerou forte repressão dos não indígenas, com proliferação e intensificação dos conflitos (Benites 2014; Silva 2016; Silva e Mura 2018; Oliveira 2018).

Um fator importante nesta conjuntura foi, após a ditadura militar, a Constituição de 1988 trazer o reconhecimento da diversidade sociocultural indígena, e reafirmar o direito destes povos sobre seus territórios. Os processos de regularização, contudo, passaram a ser todos contestados judicialmente, impedindo-se por décadas as comunidades de efetivamente obterem a terra. Assim, hoje comunidades de uma população kaiowá e ñandéva de mais de 50.000 pessoas,4 assentadas em espaços irrisórios, têm mantido tenazes e contínuas retomadas de diversos tekoha, sendo forte e violentamente rechaçadas.

Consideremos, então, este conflito por dentro.

Elementos do conflito na visão de uma antropóloga em campo

Em 2000, formulando meu projeto de doutorado, viajei a Mato Grosso do Sul, encontrando Rubem Thomaz Almeida, o antropólogo que concluíra o campo para os trabalhos que então coordenava, de identificação e delimitação de um tekoha. Nas conversas que eu o via manter com pequenos proprietários não indígenas estabelecidos neste território, vários afirmavam que “os índios querem terra mas não trabalham”. Isto passou-se apenas alguns dias após termos estado num encontro com fazendeiros que lhe haviam solicitado uma conversa, mas que foram ao local para dizer que “não queriam mais conversar”, partindo numa manobra brusca, que jogou sobre nós uma intensa nuvem de poeira.

Em momento anterior e em outra localidade, um fazendeiro dizia do trabalho da sua família, há várias décadas, ser aquilo que tornara sua fazenda muito produtiva. No meio da ira (que, em crescendo, lhe ia tomando a voz e os gestos) pelo fato de os indígenas a reivindicarem, ocupando-a em parte, ele afirmou: “O índio é um tipo de animal que não se pode caçar”.5 Muitos dos indígenas que ali viviam, estavam no local justamente na condição de empregados da família, até havia pouco tempo. Deixaram-na, no movimento de reivindicação, rejeitando o vínculo patronal. Em certo momento, o vi dirigindo-se a um empregado branco e de origem no sul do Brasil para dar-lhe ordens de modo extremamente autoritário.

Nos dias subsequentes, eu refletia sobre seus discursos e atos, e assim me ocorreu que o modo como ele lidara com seu empregado branco era revelador; vi que a relação entre aquele fazendeiro e outros homens brancos, como ele, mas seus empregados (e portanto seus inferiores em termos sociais e econômicos), por um lado, e a relação envolvendo os indígenas, por outro, revestiam cunhos muito diferentes entre si. Se no primeiro caso esta apresentava um caráter de classe, quanto aos indígenas a distinção que se colocava era bem diferente; estes apareciam não como inferiores por uma questão econômica e sim de humanidade. Os homens brancos lhe eram inferiores, mas eram admitidos como compartilhando de sua humanidade; quanto aos indígenas, eram equiparados a animais. Este estado e clima emocionais, que se apresentam como um drama pessoal seu, demandam análise - o que farei adiante; antes, porém, outros elementos são importantes.

Em 2004, já então vivendo em Mato Grosso do Sul, fui contratada pela Funai (a estatal Fundação Nacional do Índio) para um levantamento qualificado do quadro de reivindicações dos tekoha do extremo sul do estado. Foi neste trabalho que, junto com Tonico Benites (kaiowá que viria a se tornar antropólogo) e outros três senhores também kaiowá (que nos indicavam e informavam sobre os espaços dos quais haviam sido expropriados), tivemos o carro perseguido. À medida que passávamos pelas estradas, víamos empregados das fazendas dos entornos nos olhando ostensivamente. Não mais que de repente surgiu cerca de uma dezena de carros e caminhonetes que se puseram a nos perseguir. Instalou-se uma tensão que crescia com as pessoas indígenas extremamente nervosas, no temor de um ataque que previam - mais provável por conta da impossibilidade de escaparmos do cerco que se formava. Pedi por calma e seguimos até sermos encurralados. Os motoristas brancos saíram dos veículos. Assim bloqueados ficamos, até que surgiu ainda outro veículo de onde saiu um homem que dava ordens aos anteriores. Observando disfarçadamente para dentro do carro onde permanecíamos, o homem falou algo para os demais, e então tivemos a passagem liberada.

Importa dizer que estávamos em estradas públicas, sem entrar em fazendas. Seguimos então caminho, mas só retomamos os trabalhos dias depois, já sob escolta da Polícia Federal.

Na continuidade deste levantamento, indígenas dos tekoha Ka’ajari e Kurusu Amba (ver figura 1) narraram casos de mortes em ataques que haviam sofrido, por prepostos de fazendeiros, para desalojá-los quando haviam retornado a ambos tekoha. Num caso, a morte em 2001 de um jovem de 21 anos; no outro, a da idosa e rezadora Churite Lopes, em 2002. Após os ataques com armas de fogo, informaram que os corpos foram deixados para trás.

Em 2008 deu-se a assinatura de um “Compromisso de Ajustamento de Conduta”, entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Funai, para regularização dos territórios kaiowá e ñandéva em todo o estado. Gerou-se daí uma encarniçada campanha de fazendeiros, contrariamente: outdoors, botons, adesivos para carros, matérias em jornais atacando os grupos técnicos (GT) coordenados por antropólogos(as) e anunciando (falsa e conscientemente) que todo o cone sul passaria às mãos dos indígenas, com a expulsão de todos os brancos.

Coordenando um desses GT, em dezembro de 2009 me deparei com pessoas das comunidades (kaiowá) de Mbarakay e de Pyelito Kue com ferimentos roxo-sanguíneos pelo corpo. Elas haviam sofrido um ataque na véspera, “por mais de dez homens encapuzados”, como descreveram. Em sua decorrência é que estavam os ferimentos nos corpos por projéteis de borracha. Escutei a narrativa de que um jovem havia desaparecido e que, após estampidos de armas de fogo, uma mulher indígena entreouvira os atacantes dizerem: “Esse já era”. Nos dias imediatos, as pessoas ficaram entre concluir pela morte do rapaz e a esperança de que ele aparecesse. Entre surpresas e revoltadas, ressaltavam que haviam acampado nas margens de uma estrada que dava acesso a fazendas, sem de fato adentrar nenhuma delas (como ocorrera antes). Portanto, não deveriam ter sido atacadas, argumentavam. Na sequência, eu via a esperança de notícias do jovem ir diminuindo, e uma certeza da sua morte ir-se instalando.

Ao final de cada dia daqueles trabalhos, a dinâmica dos fatos me levava a refletir sobre o modo como se dera o ataque: ferir muitos, matar alguém e fazer desaparecer o corpo. Cada ação destas, vi, teria consequência distinta, a ir afetando as pessoas, em um complexo de sentimentos (todos de perda), e a imposição de cicatrizes (que iriam aos poucos se tornar indeléveis). Tudo então assim visto aparecia como um cálculo planejado para produzir o terror.

Outro caso muito semelhante conheci já pelas redes sociais. Nísio Gomes, do tekoha Guaivyry, era uma liderança muito presente nas aty guasu (literalmente, “grande assembleia”), que reúnem centenas de pessoas kaiowá e ñandéva, de uma pluralidade de tekoha. Eu o vira em algumas. Em novembro de 2011, jovens do Guaivyry fizeram correr pela Internet a notícia de um ataque que sofreram nesta área reivindicada. Após o ato, que também contou com muitos encapuzados (como narraram), as pessoas perceberam que Nísio desaparecera.

As notícias nos jornais online (que eu também lia) traziam a desconfiança e a desqualificação com que policiais tratavam os relatos indígenas. Porém, o caso alcançou repercussão justamente pelas redes sociais. Assim foi que em julho de 2012 a Polícia Federal concluiu que Nísio fora assassinado, por seguranças de fazendeiros, levando para a prisão nove pessoas, entre elas um fazendeiro do sindicato patronal (chamado “sindicato rural”), e um “empresário e ex-policial militar”, como noticiado. Ainda outros seis fazendeiros foram investigados por homicídio e ocultação de corpo.6

Apenas neste caso específico a versão dos indígenas encontrou corroboração após investigação policial; em regra, nos casos anteriores o discurso policial colocou em descrédito a versão das pessoas e de comunidades indígenas inteiras.

O conflito apresentado por indígenas

Recuperando como os(as) próprios(as) indígenas têm se pronunciado sobre os conflitos, sem exaurir os casos veremos um quadro revelador. Em 2010, no tekoha Yvykuarusu/Takuaraty (também chamado de Paraguasu), em relato feito a mim durante os trabalhos para sua regularização fundiária, um senhor fez uma síntese paradigmática de absolutamente todos os casos descritos de reocupação dos espaços territoriais por comunidades políticas locais 7 kaiowá, ou seja, de contínuos retornos:

“Fomos despejados sete vezes por fazendeiros. […] Nós fomos levados para a aldeia Pirajuí e voltamos novamente p’ra cá. Depois fomos expulsos novamente e fomos levados p’ra Limão Verde, e de Limão Verde retornamos a pé p’ra Paraguasu. Insistimos, não saímos daqui. Por sete vezes fomos expulsos e retornamos novamente; não deixamos este tekoha.”

Em setembro de 2012, no acampamento numa parte do tekoha Arroio Kora, foi realizada uma aty guasu (assembleia)¸ a funcionar como audiência pública, com representantes do Ministério Público Federal. Houve registro e tradução das falas, e a reprodução de trechos, a seguir, trará grifos meus, produzindo-se assim o quadro que quero construir para a análise. Um senhor do próprio Arroio Kora disse:

“Lembro que quando eu era criança o meu pai e mãe e minha parentada foram expulsos daqui de forma violenta; ataque a tiros. Esses fazendeiros que pegaram e ficaram com os nossos territórios aqui são muito bravos mesmo. Quero registrar isso. […] Já faz 14 anos que retornamos aqui, já fomos atacados a tiros várias vezes. […] Eu já estou velhinho demais, já vou morrer mesmo, por isso não vou esperar mais ninguém para retornar ao meu tekoha guasu. […] Passei a vida inteira sofrendo e recebendo ameaça de morte; agora chega! Não vou morrer fora desse território.”

Já para o tekoha Jaguapiré foi dito:

“No dia 2 de março de 1985 os proprietários das fazendas Modelo e Redenção, acompanhados de 23 pistoleiros/jagunços e três policiais militares atacaram a tiros as nossas casas, em que estávamos com as crianças e idosos. Pegaram as crianças, jogaram em cima de um caminhão de boi e nos expulsaram do tekoha Jaguapire, e fomos jogados nas margens da estrada perto da aldeia Limão Verde. Assim fomos humilhados e violentados. Eles destruíram e queimaram todas as nossas casas.”

Ressaltando que sofreram expulsões com este mesmo método por outras três vezes, ele arrematou que os atingidos seguem afetados: “não se recuperam nunca mais”. Está registrado na tradução que a liderança relembrou e narrou estes fatos chorando.

De outro tekoha, de uma comunidade ñandéva, em 2005, temos:

“Na manhã do dia 26 de junho de 2005, por volta das nove horas, o nosso tekoha Sombrerito foi invadido por cerca de 30 homens armados, que montados a cavalo e de carro disparam dezenas de tiros contra a nossa comunidade. O nosso companheiro Dorival Benites, de 26 anos, foi atingido com um tiro no peito e morreu na hora.”

Estes relatos, por si, revelam um modo de proceder, em que se ateia fogo a casas, se fere, mata, colocando-se as pessoas em caminhões e despejando-as alhures…

A este quadro cabe agregar outros olhares não indígenas.

O conflito expressado por funcionários da Funai e por alguns ruralistas (ou “conquista” e silenciamento como faces do racismo e do terror)

Em 2 de setembro de 2015, funcionários da Funai no estado se manifestaram. Em carta aberta, relataram diversos atos violentos, além de denunciar ameaças de fazendeiros de que foram alvo. Um trecho da carta diz:

“No último sábado, vinte e nove de agosto, presenciamos mais um brutal ataque contra os kaiowá e ñandeva em processo de retomada de seus territórios tradicionais, no tekoha Ñande Ru Marangatu […].

Conforme relataram os próprios indígenas, por meio de denúncias publicadas na página do Aty Guasu nas redes sociais, o atentado foi orquestrado e executado por lideranças ruralistas do município tendo à frente a Sr.ª Rozeli Ruiz Silva, presidente do Sindicato Rural de Antônio João, esposa do ex-prefeito do município, cuja família é titular de áreas que incidem sobre o território reivindicado pelos indígenas. Rozeli e sua filha, a advogada Luana Ruiz Silva, vêm, há tempos, promovendo uma campanha de calúnias contra os indígenas, à Funai e a organizações indigenistas, culminado agora com a divulgação de boatos que davam conta de que os indígenas tomariam de assalto e ateariam fogo à cidade […].

Toda essa violência, sob a forma física ou simbólica, já é uma constante em MS [Mato Grosso do Sul]. Os métodos de propaganda da elite rural via mídia estendem sua influência hegemônica sobre a opinião de parte da população comum do estado, portanto não proprietária de títulos, que acaba por reproduzir esse discurso de ódio e preconceito aos índios e funcionários de órgãos de estado que trabalham com as populações indígenas […].” (grifos prórpios)

Chama a atenção o relato de que vários atos foram executados por fazendeiros em pessoa, e não mais (ou apenas) por prepostos seus. É referido ainda que a Polícia Federal foi acionada, mas “alegou que não enviaria efetivo para salvaguardar a integridade física dos servidores, pois se tratava de um ‘protesto pacífico’ ”.

A referência feita à fazendeira Luana Ruiz deve ser cotejada com uma fala da própria. Em vídeo no YouTube (“Dívida histórica com indígenas?”),9 ela diz:

“[Os índios] sofreram um processo de colonização, é verdade. Agora, não é por isso que a União, que é o Brasil hoje, é a União, é uma nação, e não é por isso que hoje a nação tem que ser disseminada porque existe uma suposta dívida histórica com os povos indígenas. Não existe! A conquista territorial é inerente no mundo. Os próprios [índios] Terena, que estão hoje reivindicando terras, antigamente eles escravizavam os Guarani p’ra roubar as terras dos Guarani. Então o conflito territorial e a disputa territorial pela força não é uma coisa do homem branco, e não foi trazida pelos lusitanos; é intrínseca do ser humano! E existe legitimidade, em um processo de colonização, como foi o do Brasil, como foi o da Europa, como foi o do mundo […].”

Esclareça-se que este seu argumento foi verbalizado como resposta a um princípio que se afirmou no cenário político-jurídico e moral brasileiro: o reconhecimento do direito indígena à terra. Seu apelo é a uma condição de naturalidade da dominação de uma coletividade humana sobre outra; haveria, assim, uma natureza humana conquistadora, da qual decorreria uma supremacia dos vencedores. Em nome disto é argumentado que o reconhecimento do direito aos indígenas se faria em detrimento da nação brasileira como um todo. Prega-se, assim, em nome do bem-estar de todos, da nação; com isto, constrói-se, inadvertidamente ou não, parte da engrenagem que a carta dos funcionários justamente denunciava.

Os atos de violência relatados ocorrem, pois, em paralelo com a construção de certos discursos sobre uma alteridade, que é erigida por indivíduos com seus interesses contrastados. Não há nele nota de duas incoerências nodais: (1) de se apelar para um “direito de conquista” que seria apenas de parte dos não índios, pois que recrimina tal direito aos indígenas que tentam recuperar seus territórios; (2) para mantê-lo, apela-se que ele seja reconhecido inclusive legalmente como tal - ao qual tampouco os indígenas poderiam aceder, devendo respeitar a “conquista” que lhes era imputada anteriormente -, o que contraria a Constituição Federal.

Nos discursos reportados notam-se, ainda, dois vieses: um, da justificação de uma pretensa superioridade, a partir da ideia de “conquista natural”; outro, de lógica e prática racistas.

Em arremate, vejamos outra manifestação, de outubro de 2015. Um jornal digital de grande circulação do estado veiculou um artigo, cujo autor era identificado como “jornalista, escritor e empresário”. Há ali uma frase base de sua manifestação: “A Europa vai parar de comprar carne do Mato Grosso do Sul, porque a carne daqui tem sangue de criança indígena. A Europa vai parar de comprar soja do Mato Grosso do Sul, porque a soja daqui tem sangue de criança indígena”. A retórica utilizada no artigo inicia por dizer que circulou na região que a frase teria sido proferida por um bispo, em encontro do qual, diz ele, “participaram religiosos e outros defensores da causa indígena, de vários Estados do Brasil e do exterior”. A partir daí, o modo como prossegue deixa entrever coações de diversas ordens:

“O bispo alega que só esteve no início da reunião para cumprimentar os participantes, e que já não estava no local quando a frase foi dita […]. O próprio bispo alegou ainda que considerou a reunião inoportuna, por estar ocorrendo em um momento de muita tensão entre as partes envolvidas, com muitas áreas invadidas e com a justiça determinando a reintegração de posse das mesmas, devolvendo-as aos produtores, seus proprietários legais.”

Do relato de clara pressão sobre o bispo (que se vê obrigado a se defender), se passa a uma coação ampliada:

“Independente [sic] de quem quer que tenha dito tamanha estupidez, que obviamente pode destruir a economia do estado de Mato Grosso do Sul, penso ser muito importante esclarecer a estas pessoas o que representa o agronegócio em nosso estado.”

O mote é a importância dos números que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento teria referido para o estado: “o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Mato Grosso do Sul deve chegar aos R$ 26,571 bilhões em 2015”. Prossegue, afirmando uma extrema relevância do agronegócio para a geração de empregos e de impostos arrecadados, e completa dizendo que “os produtores rurais de Mato Grosso do Sul só querem poder continuar trabalhando e produzindo em paz”, e que “não precisam de declarações que não melhorarão em nada a vida de nenhum brasileiro”.10

Já o fim daquele ano de 2015 viu outro tipo de ação, orquestrada pela bancada de deputados ruralistas no congresso nacional. Tratou-se de uma comissão parlamentar de inquérito, que visava investigar funcionários dos órgãos de regularização de territórios étnicos no país (a Funai e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária), lideranças indígenas e antropólogos(as) que trabalharam em tais processos de regularização - eu inclusive. O intuito foi o de criminalizar a todos(as), com uma das principais acusações sendo a de criação fraudulenta de terras indígenas ou de comunidades quilombolas (Costa 2019).

De discursos, modus operandi e espaço-poder

Tomando em conjunto os elementos expostos, tem-se um corpo de dados a ser considerado etnograficamente. Iniciando pela última fala transcrita (acima), uma tônica é o apelo ao benefício que o agronegócio representaria, rechaçando vozes que saíssem deste diapasão - que se deveriam calar. Conforme a carta dos funcionários da Funai indicava, constata-se um papel da mídia local como instrumento de propagação do discurso do agronegócio como algo que não só é positivo, mas necessário, para “o bem da nação”.

Mas há mais elementos em pauta, especialmente na medida em que os relatos indígenas fornecem trilha fundamental de acesso à dinâmica de um modus operandi no estabelecimento do regime de terror que vêm vivenciando. Veem-se, por outro lado, os fazendeiros se sentindo ameaçados pela perda da terra. Assim, ressaltemos algumas questões.

Nos primeiros ataques que resultaram em mortes, havia a presença de um corpo (indígena); não se colocava intenção de esconder a morte impingida. Posteriormente, porém, os corpos passaram a desaparecer. Pela negação que representa, a violência do corpo ausente provoca um ulterior dano: é um instrumento produzido para desqualificação das pessoas indígenas como portadoras de versão legítima sobre si mesmas e sobre atos que as envolvem.

Se Foucault (1987) argumentava da diferença entre o poder soberano (que se exibe através dos corpos torturados) e o poder disciplinar (que funciona pela disciplinarização dos corpos no cotidiano), o que vemos aqui é uma forma de deixar explícito o poder, de onde ele provém e onde está; não há nada desta disciplinarização foucaultiana. Inicialmente ele era exibido (soberanamente, então) através de corpos sem vida; depois, na ausência destes -tornando-se, porém, mais explícito e mais incisivo neste último caso, quando apaga pistas de si, mas exatamente neste ato dando a revelar a sua presença.

Num olhar especificamente eliasiano, vemos uma questão de equilíbrio de poder. A partir do conceito de configuração social, Elias (1991) sustentou que numa configuração há sempre uma distribuição desigual de poder, variando, porém, o modo como se encontra tal distribuição (ou seja, o equilíbrio). Na situação em causa, a base do poder é um complexo (em termos econômico, político, cultural e bélico), e sua distribuição absolutamente desbalanceada.

Para fundamentar e legitimar este poder (e sua correlata pretensão de superioridade), não só este lugar de agentes de pujança da nação é acionado, mas há ainda outro elemento: a noção de “pioneiro” - reivindicada para definir ancestrais brancos, primeiros chegados ao lugar (relegando-se, obviamente, os indígenas). Referida a um momento inicial de expansão da fronteira, o apelo feito é a homens supostamente especiais, que teriam aberto caminho à civilização. O historiador local Virgílio Corrêa Filho, em 1924 escreveu: “A história de Matto Grosso […], é […] a da luta gigantesca do homem contra a Natureza bruta” (apud Corrêa 1999: 23).11

Mas falta considerar um fator nesta configuração social. Se seus elementos me passaram a ser evidentes (por meio desta explícita autopresunção), foram apenas certas reflexões de Han (2017) que se tornaram fundamentais para meu aprofundamento da análise. Este sustenta que a entrada na modernidade trouxe uma “mudança topológica” na manifestação da violência, que sairia da cena pública e que “perde legitimidade não só no cenário político, mas também em quase todos os níveis da sociedade […]” (Han 2017: 20-21). Valeria notar que em Asad esta “mudança topológica” encontra outra explicação: a imposição da dor é publicamente negada em governos modernos porque se relacionaria à sensibilidade liberal sobre a dor, que é diversa daquela pré-moderna (Asad 2011: 168-169); assim, é o estatuto da dor e de sua imposição que teriam mudado - posto pelo autor como a imposição da dor se tornando objeto de condenação moral (ibidem: 170). Tratar-se-ia aqui, pois, de uma mudança de ordem moral.

Porém, o que me importa fundamentalmente ressaltar em Han é a sua sustentação de que o detentor do poder (ou antes, seu corpo) é coextensivo ao espaço que domina - e seria esta topologia do poder que explicaria as razões pelas quais sua total perda pelo seu detentor é experimentada como perda de espaço. Isto, diz ele, devido a que “o aumento de poder é o aumento de espaço”, e “não apenas no nível territorial mas também no nível (inter)pessoal” (Han 2017: 148). Esta, então, é uma chave fundamental para compreender uma relação fundada na produção de domínio - tanto territorial quanto interpessoal. Para os ruralistas, a perda de terra para os indígenas significaria perda de espaço e de poder, a des-potencialização do domínio (tanto econômico quanto político) estabelecido, ou seja, do seu espaço-poder.

Este conceito, que cunho neste ponto da reflexão, passo a utilizar como ferramenta teórica, na medida em que sintetiza o sentido de potência de que os sujeitos dispõem em um espaço em disputa. Servindo para todos os sujeitos em um jogo de competição, a avaliação das condições de detenção deste espaço-poder é o que nos permitiria conhecer a potência de cada sujeito em uma disputa.

Assim, tomando todo o exposto, passo a uma sistematização final, de ordem teórico-metodológica.

Final: subjetividade, compreensão, racismo e poder

É possível agora ver, retornando à minha inicial incapacidade de compreensão (com a qual abri este texto), o que podemos extrair dali. Primeiro, o fato de que a força bruta que impõe dor e/ou morte é algo de muito difícil compreensão imediata humana, possivelmente pelos processos subjetivos e objetivos trazidos pelos autores aqui considerados. A proposta da mudança topológica da violência, nos termos postos por Asad e por Han, veio me servir como importante auxílio. Mas é fundamental patentear que meu estado de querer compreender é extremamente devedor das proposições de Rosaldo (1991). Como ele apontou, se a ira e a angústia são sentimentos humanos, sua expressão adquire sentidos na interconexão de elementos muito diversos, em contextos (inclusive históricos) bastante específicos.

Posso dizer que o desfecho da reflexão e da experiência que busquei apresentar aqui foi a clareza de que a questão se coloca primeiramente como uma subjetividade do sujeito que percebe (eu). Tratando de me autoimpingir o lugar metodológico de “sujeito posicionado” proposto por Rosaldo (isto é, aquele que se analisa a si e a seu entorno etnográfico), no caso em questão este sujeito era externo a um substrato colonialista - compreendido como um espaço-poder dominante nas relações vigentes em Mato Grosso do Sul -, substrato que é configurado em termos tanto de sentimentos (de superioridade) quanto de poder (como potência de realização), os quais lhe dão vida e significado. Claramente, minha externalidade (moral e político-ideológica) a ele me impedia de compartilhar dos seus elementos constitutivos e de sua moral, e, com isto, impedia a possibilidade de subjetivamente compreendê-lo. Foi apenas o trilhar de um percurso, mergulhada neste universo em que ele domina, e seguindo as pistas dos dados que o conformam que, no correr do tempo, foram se me delineando elementos de resposta sobre seus fundamentos e ação. Em outros termos, apenas à medida em que me fui impregnando dele (e nele), neste próprio movimento fui adquirindo meios para sua compreensão. Portanto, meu ponto de chegada é caudatário de todo um processo (no sentido de uma dinâmica temporal, em que se faz uma conexão de elementos), o qual, em si, fez toda a diferença. Colocar à luz os elementos da dinâmica da violência presenciada, numa revisão cronológica e factual, é uma reprodução do processo subjetivo vivenciado, que foi gerando a compreensão.

Ademais, ao concretizar este movimento, está em questão não apenas um processo de produção de uma subjetivação; trata-se, também e de fato, de um processo de objetivação - das possibilidades postas nas relações sociais, a partir de bases sociopolíticas e econômicas.

Cabe destacar que é desnecessário, por obviedade, dizer que na direção de mais bem compreender fenômenos vividos e expressos pelas pessoas com quem interagimos em campo, pelo fato de ter conhecido e vivenciado situações que elas vivenciaram no percurso que foi aqui exposto, indiscutivelmente nem de longe se pode dizer que senti a dor da violência e do terror a que pessoas e comunidades têm sido submetidas. Mas, seguindo Rosaldo, a real compreensão sobre experiências que envolvem emoções dos interlocutores com quem desenvolvemos nossos conhecimentos só é possível quando resulta de algum grau de experimentação (ou de concretização, digo eu) em si mesmo e por si, por parte do(a) pesquisador(a) - além, acrescento, dos incômodos gerados, do sentir um mal-estar a um só tempo moral e físico; caso contrário, a dor de outrem pode ser, quando muito, apenas levemente imaginada. Assim, há aqui um duplo viés: na arena do terror como ação política - isto é, a “arte política do arbitrário” (segundo esta análise de Taussig) -, foi justamente por ter sido, por um lado, interna a ela, mas, por outro, subjetiva e objetivamente contrária ao seu substrato colonial de espaço-poder, que pude chegar a compreendê-la e analisá-la, em diversas facetas da sua constituição e complexidade.

Com isto, chego afinal ao fato de que a violência como dor impingida (ou seja, a tortura, nos termos tomados por Asad [2011]) se revela um indicador universal a partir do qual se pode avaliar o que é humanamente tido como aceitável; se há algo definível como “humano”, nos termos de para além do reconhecimento de uma dignidade e de uma legitimidade tidas como “humanas”, o repúdio à dor impingida se coloca como um fundamental limite seu.

Trazendo, portanto, o foco ao substrato colonialista, percebe-se que a sua colocação in motu se faz por intermédio do terror. Para isto, seus promotores produzem uma dupla chave: localmente, gerando o terror, público, explícito para os indígenas e para os demais não indígenas - numa manifestação do poder soberano (nos termos de Foucault [1987]), e, por outra via, pretendendo uma imposição ao exterior do silêncio sobre este terror.

Assim posto, o terror não está no nível da moral; ele não é imoral, se manifesta como amoral; não se pretende absolutamente desvelá-lo (tirar seu véu) e olhar nas suas profundezas. O fundamental parece ser uma intenção de um grande “bem” que seria feito à região e à nação, calando-se (e querendo fazer calar) uma “questão doméstica” que apenas produziria danos a este projeto “beneficente”. Destaca-se que uma contrapartida a este “bem” é a “paz”, posta como necessária, inclusive à manutenção do próprio esforço pelo “bem”. Nesta lógica, “manter os negócios” e “sem incômodos” é, portanto, o mínimo que se poderia esperar como reconhecimento ao “bem”.

Neste ponto, cabe acompanhar o desdobramento do dito até aqui ao quadro do atual governo federal no país.

Em janeiro de 2019 (logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro), repercutiu nos jornais uma fala da sua ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fazendeira originária de Mato Grosso do Sul. Esta reprovava a manifestação da modelo internacional e defensora ambiental Gisele Bündchen, que se somava aos críticos da política ambiental delineada pelo executivo. A ministra disse que, assim se posicionando, a modelo tanto falava sem ter conhecimento de causa quanto se portava como “má brasileira”, prejudicando a imagem do país no exterior.

Ora, com o que vimos antes sobre aquele que fale contra o agronegócio ser “irresponsável e criminoso”, “não melhorando a vida de nenhum brasileiro”, esta fala da ministra não era original - embora ela pretenda que seja “natural”.

Esta pretensão à naturalidade das coisas remete ao que Guillaumin (1978) identificou como “ideologia naturalista” da era contemporânea, numa justificativa da distinção e da hierarquia (entre raças ou grupos definidos via outros recortes) como algo “natural”. A isto ela chamou de “sistema teleológico”:

“[…] les choses étant ce qu’elles sont, c’est-à-dire certains groupes (ou un groupe) en appropriant d’autres (ou un autre), cela fait fonctionner correctement le monde, il convient donc que cela reste ainsi, ce qui évitera le désordre et le renversement des valeurs vraies et des priorités éternelles.” (idem: 10).

Efetivamente, esta teleologia é um elemento chave de ideologias construídas para justificar assimetrias, e fazer parecer que tudo é - como se não pudesse não ser como é. Discurso por excelência da pretensão de superioridade, bem como de sua justificativa, inclui, por exemplo, o sentimento e a prática racistas. Seu caráter de produção coletiva foi visto por Blumer, analisando o preconceito de raça, sustentando que este “existe basicamente num sentido [sense] de posição de grupo, antes que como um conjunto de sentimentos cujos membros de um grupo racial têm em relação aos membros de outro grupo racial”. Com isto ele pretendia deslocar o eixo “das linhas individuais de experiência” para o que via como processos (“fundamentalmente coletivos”, como afirmou) de construção da imagem de si como grupo racial. Ademais, destacava o papel de indivíduos aceitos como porta-vozes para caracterizar publicamente outro grupo racial (Blumer 1958: 3-4).

Em termos mais recentes, um desdobramento disto vem sendo dado já pelo conceito de colonialidade do ser. Maldonado-Torres, assim, se centra nas relações de poder que definem o que ele denomina de “ser colonizado” na América luso-hispânica a partir do século XVI, afirmando: “El cuerpo social asesino y violador proyecta las características que lo definen a unos sub-otros, para así poder justificar como respuesta el mismo comportamiento contra ellos.” (Maldonado-Torres 2007: 149).

Assim, pois, interseccionando estas reflexões com os fatos em Mato Grosso do Sul, vemos primeiro que estes um tanto abstratos “corpo social assassino” e “sistema” que Maldonado-Torres refere, na verdade têm corpo e lugar social precisos. Neste canto do Brasil, certos indivíduos não indígenas constroem em bases racistas o indígena como sub-outro (em temos da qualidade moral do que é humano) para negá-lo como humano. Os indivíduos kaiowá, assim, são desumanizados ou sub-humanizados, por vezes comparados a animais, numa negação da sua condição como seres humanos.

Para além disso, sobre o citado argumento de Blumer, de que o preconceito de raça se radica em uma posição de grupo, e os sentimentos que lhe servem de base são construídos no interior deste coletivo, cabe observar o seguinte: a intensa raiva manifestada pelo fazendeiro que chegou a definir indígenas como animais (como referido no início) lhe surgia como efeito de uma revolta pessoal, ou seja, por ver sua fazenda reivindicada por um grupo indígena. Mas a reação que daí se cria é, primeiro, um trabalho para aglutinar ruralistas que se entendem diretamente ameaçados - e ameaçado também o seu espaço-poder. Com o tempo, criando-se assim um grupo, este atua para produzir ao máximo a aglutinação de não indígenas para uma causa que é construída como coletiva e étnica: uma reação contra os indígenas, que estariam expulsando os não indígenas das terras que estes, como “pioneiros”, fizeram prosperar. Com este discurso se procura socializar tanto quanto possível um sentimento e um interesse que efetivamente radicam apenas em um pequeno grupo; no entanto, seus membros se produzem como porta-vozes e anunciantes de um apocalipse para os não indígenas.

Este é perfeitamente um quadro em que, com um impedimento jurídico e moral de exterminar o oponente, procura-se dominá-lo por meio do terror.

Identificados como competidores diretos por espaço-poder, os indígenas são definidos propriamente como inimigos, criando-se um discurso racista, num regime em que brancos se permitem agir com violência e extrema arrogância, produzindo e naturalizando o “espaço da morte” (Taussig 1993). Nisto são sancionados por outros brancos, e em grande medida pelo aparato policial estatal que os deveria controlar. Fechados neste círculo, se retroalimentam, sendo amorais.

É certo que há uma larga distância entre procedimentos diversos; atacar funcionários da Funai (como visto), sustentar que o processo civilizatório implicaria inexoravelmente na expropriação e derrota dos indígenas, incitar o ódio contra estes derrotados, não é o mesmo que ser individualmente responsável por assassiná-los. Mas não há igualmente dúvidas sobre o quanto a segunda conduta guarda de continuidade (ou de inspiração) relativamente à primeira. Para além disso, fica patente uma pretensão deste segmento social de construir uma legitimidade em termos morais (do “bem”), buscando para isto tornar desconsiderada a violência praticada. Esbarram, contudo, numa subjetividade que não é a da modernidade, mas já da pós-modernidade; nesta, como indicado, não só a violência se tornou imoral, quanto os sujeitos de direito, sem exceção, deveriam ser reconhecidos propriamente como tais.

Com isto podemos focar agora num fato crucial: que a política desenvolvimentista e neoliberal tem sido uma pauta determinante no Brasil, mesmo em um governo pensado como de esquerda, operante a partir dos anos 2000. Neste, uma conjuntura mundial possibilitou que, para segmentos populares não definidos etnicamente, o liberalismo econômico tivesse lugar conjuntamente com políticas assistenciais, mas no que concerne aos direitos territoriais de povos indígenas isto não ocorreu, com um baixíssimo reconhecimento de novas terras indígenas (Mura e Silva 2018). A partir de 2016, com o fim da experiência à esquerda, deu-se tanto um aprofundamento quanto uma aceleração em tal política que, em fins de 2018, assumiu uma face já ultraliberal e ultraconservadora. Sobre esta virada, é esclarecedor considerar certos fatos; eles envolvem um inicialmente candidato à presidência da República e depois presidente eleito Jair Bolsonaro. Assim, observe-se a cronologia a seguir.

Ao longo da campanha, o então candidato declarou diversas vezes que em seu governo não seria demarcado “um centímetro a mais” de terras para indígenas. Paralelamente, um de seus pilares de promessas foi o aumento do acesso às armas, como forma de defesa de si e da propriedade. Desnecessário observar que estes discursos iam ao encontro dos interesses dos ruralistas, contra grupos reivindicantes de terras ou territórios. Uma vez eleito, apresentou como ministra da Agricultura (tradicional espaço da classe ruralista no poder executivo) a referida fazendeira de Mato Grosso do Sul - que se manifestou contra Gisele Bündchen. Ato contínuo, no dia de sua posse o presidente assinou uma medida provisória que transferia a responsabilidade por delimitar as terras indígenas para este mesmo ministério! Dias depois, ademais, foi posta no cargo de secretária adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários deste ministério a fazendeira Luana Ruiz - autora do vídeo defendendo a “conquista” (dos indígenas) pelos brancos e referida na carta dos funcionários da Funai. Completando, outros dois ruralistas vieram a compor o círculo do Executivo, sendo que um dos dois generais que assumiram a presidência da Funai num curto espaço de tempo - ambos demitidos por receberem os indígenas e ouvi-los em suas demandas - declarou, em entrevista a um jornal de grande circulação, que o presidente era assessorado por pessoas que “salivam ódio contra os indígenas”.

Voltando a atenção especificamente para os alvos deste “ódio”, o relato aqui transcrito que diz “fomos despejados sete vezes e voltamos ao nosso tekoha” e que morreria no território retomado antes de sair novamente dele indica que, embora o terror seja impingindo em seus corpos e mentes, a resoluta certeza de não haver alternativa que não a volta aos seus tekoha revela-se o meio pelo qual estas pessoas, em coletividade, encontram uma razão de existir de modo pleno. Vislumbra-se que uma persistência, paciente e não armada, é a possibilidade que o presente parece lhes oferecer para tal. Vê-se que a força que resulta desta persistência e tenacidade se mostra todo o contrário de uma fragilidade; é o que suplanta a construção de normatividade dominante que aqui vimos delineada. É também um projeto (político e filosófico) de não simplesmente estar-no-mundo, mas de existir, como seres com condições que são imprescindíveis para a vida, conforme a veem e desejam.