1. Introducción

Cuando el humanista Gonzalo Argote de Molina publicó en 1575 la primera edición de El conde Lucanor incluyó un apunte biográfico de don Juan Manuel y una genealogía de los Manueles, afirmando que todos sus descendientes compartían cierta identidad transmitida a través de la sangre2. Con independencia de que su historia genealógica tuviese errores e imprecisiones, algo que señalarán en su momento otros genealogistas posteriores, lo que pretendía Argote era ensalzar el prestigio de algunas casas señoriales que procedían de tan ilustre prócer. Entre sus vástagos directos había nada menos que dos reinas, Juana y Constanza, que desempeñaron un papel importante en el seno de las familias reales de Castilla y Portugal, así como algunos hijos bastardos. Uno de ellos, protagonista de este artículo, fue Enrique Manuel, que fue conde de Seia en Portugal en tiempos de Fernando I y algo más tarde conde de Montealegre en Castilla bajo Juan I, Enrique III y Juan II. De la familia de este conde partían algunas ramas ilustres castellanas, como las de los condes de Feria, los marqueses de Priego o los condes de Oropesa, entre otras menores que interesaba alabar. El énfasis puesto por Argote en este conde que vivió en ambas cortes bien merece un estudio detenido que ayude a completar algunas aproximaciones parciales ya publicadas3. El interés que encierra su biografía, así como sus contactos familiares y políticos, tiene que ver con el hecho de ser uno de los últimos representantes de esa vieja nobleza que había tenido una especial facilidad para actuar a ambos lados de la frontera hasta finales del siglo XIV4.

Pero en la época en que Argote escribía su estudio genealógico ya se había desdibujado una dimensión que tuvo en origen el linaje Manuel: la de ser una estirpe regia muy prestigiosa capaz de fundamentar derechos dinásticos. Hoy sabemos que esta cualidad tuvo un alto valor simbólico durante las crisis sucesorias castellana y portuguesa a fines del siglo XIV, cuando los Trastámara y los Avís se vieron obligados a justificar sus respectivos triunfos. La utilización del argumento genealógico que hace el canciller Pedro López de Ayala en su relato sobre los reinados de Enrique II y Juan I sitúa a los Manuel en la base misma de esta justificación, de modo que la relectura que se hizo de algunas obras de don Juan Manuel (especialmente del Libro de las tres razones) adquirió un valor que no había tenido en tiempos de su creador. Esta faceta ya fue explicada por el profesor Gómez Redondo en un estudio que desgranaba la secuencia de interpretaciones sobre la obra de don Juan Manuel, así como las sucesivas adaptaciones del sentido legitimador de su descendencia5. La sociedad política castellana fue especialmente sensible a este tipo de argumentaciones en un contexto de dificultad extrema, cuando Juan I tuvo que sortear todo tipo de adversidades frente a João I y los duques de Láncaster. No sabemos hasta qué punto la sociedad portuguesa captó el sentido que se daba en Castilla a estas explicaciones a mitad de camino entre la genealogía, la creación literaria y la justificación de la realeza. En un trabajo reciente Mario Cossío ha planteado la posible influencia en el Portugal de los Avís de algunas obras de don Juan Manuel, siguiendo así la estela del ya mencionado estudio de Gómez Redondo, de tal modo que ante un don Juan Manuel “Trastámara” habría existido también un don Juan Manuel “Avís”6. Esta influencia se habría ceñido a los elementos más culturales del insigne escritor y no a las implicaciones sucesorias de su linaje, teniendo en cuenta que la importancia dinástica de los Manuel castellanos derivaba de la cualidad personal de la reina Juana Manuel, por ser la heredera de los derechos sucesorios de los infantes de la Cerda. No obstante, es preciso reconocer el interés que se deriva de esta sugerente propuesta y de las incógnitas que plantea el posible intercambio de escritos manuelinos a través del flujo transfronterizo de los miembros del linaje. Cossío centra su interés en la figura de la reina Constanza Manuel, pero es preciso poner de relieve la presencia de otros miembros del grupo familiar que, como su hermano el conde D. Enrique, participaron en los avatares de la política bilateral a lo largo del siglo XIV.

En definitiva, el estudio de la trayectoria biográfica de este conde permite profundizar en varios aspectos complementarios de la política, la cultura y el contexto histórico de un período especialmente convulso. Su figura contribuye a situar a los Manuel en el grupo de linajes de gran prestigio, como los Lara, Haro, Castro, Ayala, Pimentel, Guzmán o Fernández de Córdoba, que fueron capaces de generar un caudal importante de relatos sobre los antepasados en la etapa final del Medievo7.

2. Los primeros Manuel en Portugal

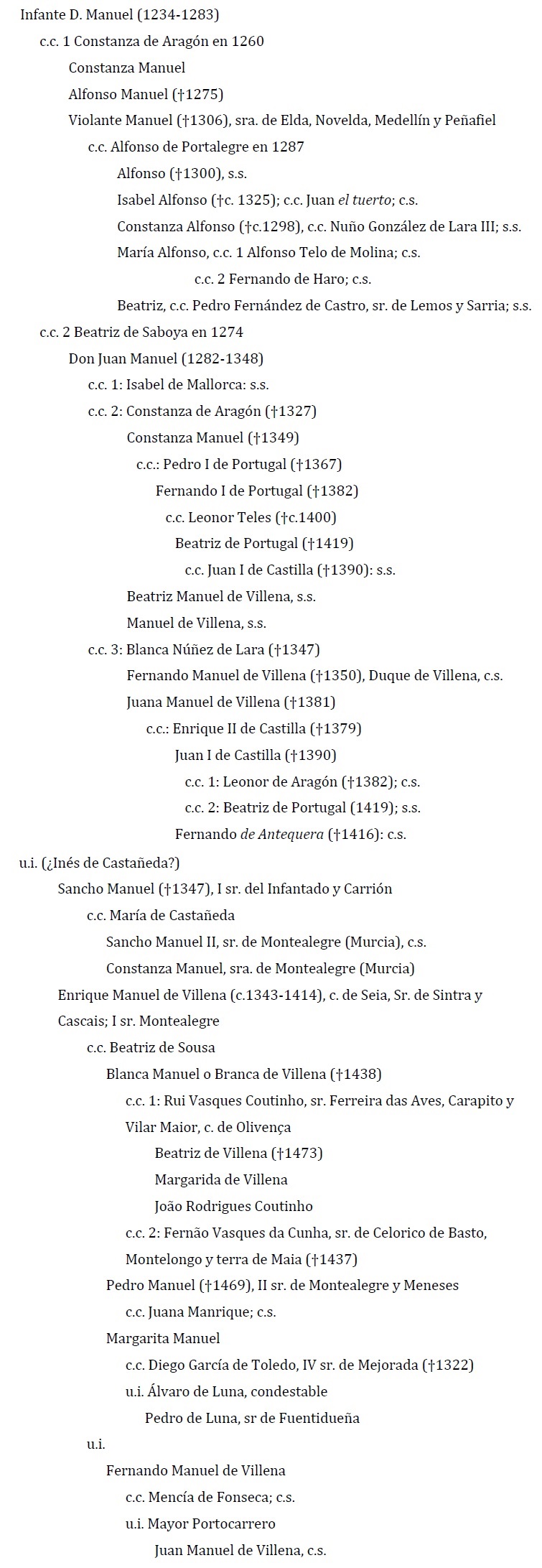

La presencia de los primeros miembros del linaje Manuel en la corte portuguesa se constata desde épocas muy tempranas. Ya en vida del infante D. Manuel (1234-1283), hijo menor de Fernando III de Castilla y León, encontramos un primer enlace matrimonial de alto nivel entre el infante don Alfonso (1263-1312), señor de Portalegre (hermano del rey Dinís), con Violante Manuel (1265-1306), hija del mencionado infante castellano y de su primera mujer, Constanza de Aragón8. El matrimonio tuvo lugar en una fecha algo incierta, hacia 1284-1287, y planteó desde el primer momento un problema de legitimidad debido al grado de parentesco que tenían los contrayentes. La subsiguiente ilegitimidad de la descendencia fue subsanada en 1297 por el rey D. Dinís, que tal vez pretendía con esta legitimación evitar una posible invasión desde Castilla9. Fue un intento baldío puesto que don Alfonso de Portalegre reiteró una y otra vez sus rebeldías, hasta que finalmente acabó perdiendo la partida y todo su patrimonio lusitano. Dentro de esta estrategia de oposición al proyecto centralizador de su hermano el rey, cobra sentido el despliegue de los enlaces matrimoniales que el infante organizó para sus vástagos, a los que casó con personajes destacados de la alta nobleza castellana10. El único hijo varón, llamado también Alfonso, murió joven sin haberse casado11, pero sus hijas contrajeron matrimonio con miembros del máximo rango nobiliario. Isabel, que tal vez era la mayor, se casó hacia 1302 con Juan el tuerto, hijo del infante don Juan, que era a su vez hijo de Alfonso X. Otra de las hijas, Constanza Alfonso (†c.1298) se casó con Nuño González de Lara III, alférez mayor de Fernando IV, hijo de Juan Núñez de Lara I y de Teresa Álvarez de Azagra12. La tercera hija, María, se casó en dos ocasiones: la primera en 1300 con Alfonso Telo de Molina, hijo de Alfonso Téllez de Meneses y Teresa Álvarez de Asturias, y en segundas nupcias con Fernando de Haro. Esta primera generación de Manueles en la corte portuguesa antecede a la siguiente, que aparece durante las décadas centrales del siglo XIV, en el curso de los reinados de Alfonso IV y Pedro I, con una importante posición en el seno de la familia real.

El contexto bilateral luso-castellano explica la presencia de una hija de don Juan Manuel, Constanza Manuel (1323-1349)13, en el seno de la familia real portuguesa. Constanza ya había estado comprometida en un primer momento con el rey castellano, aunque acabó finalmente contrayendo matrimonio en 1340 con el heredero de la corona, el infante D. Pedro, que a su vez ya había estado comprometido con Blanca de Castilla. El matrimonio de Constanza y D. Pedro, como es bien sabido, responde a la cadena de desavenencias que tuvo Alfonso XI con D. Juan Manuel y con Alfonso IV de Portugal14. La alianza de este último monarca con el magnate castellano seguía en cierto modo una lógica semejante a la que hemos mencionado para la etapa anterior, aunque en esta ocasión aparecía una novedad relevante: un miembro destacado del linaje Manuel pasaba a formar parte de la familia real portuguesa, con toda la carga de connotaciones que llevaba aparejado el apellido para sus descendientes. Esta vinculación de sangre tendrá consecuencias en los debates en torno a la legitimidad dinástica portuguesa y castellana, aunque de momento no era posible preverlas.

Aunque la documentación sobre los años portugueses de Constanza es muy escasa, se pueden señalar algunos detalles de interés gracias al estudio biográfico que ha realizado la profesora Costa 15. Su temprana muerte en 1349 le impidió intitularse reina consorte de Portugal, pero la fama del linaje será puesta de manifiesto por su hijo y heredero, Fernando I. El mismo nombre de Fernando que se impone al infante nada más nacer (31 de octubre de 1345), parece aludir al linaje Manuel, dada la predilección manifestada por Fernando III de Castilla y León por su hijo menor. Se puede señalar, entre otros aspectos de interés, la aparición de algunos de sus parientes en la corte lusitana. Este sería el caso de Inés Díaz Manuel. Aunque los datos exactos de su filiación no son seguros, pudo ser hija de Sancho Manuel II o de Fernán Sánchez Manuel; en 1341 Inés contrajo matrimonio con Vasco Martins de Sousa Chichorro, descendiente por vía bastarda de Alfonso III16.

Otro hijo de don Juan Manuel, de origen ilegítimo, fue nuestro protagonista, Enrique Manuel de Villena, que aparece en la corte portuguesa durante el reinado de su sobrino, Fernando I. Su papel político ya se advierte en la década de los años setenta y, sobre todo, durante la crisis dinástica de 1383-1385, como tendremos ocasión de ver; finalmente acabará exiliándose y viviendo en Castilla hasta su muerte en 1414. Algunas etapas de su larga vida política están bien documentadas, pero sus orígenes familiares son algo dudosos, sobre todo en lo tocante a la identidad de su madre17. El genealogista Luis de Salazar y Castro se ocupó de él y de su familia en algunas de sus obras. Primero lo hizo18 con motivo de una crítica que dirigió a otro especialista en la materia genealógica, José Pellicer, que publicó en 1660 un estudio sobre una de las ramas del linaje Manuel, la de los señores de Cheles, en Extremadura19. Algo más adelante Salazar se volvió a referir al conde y al resto de los miembros del linaje Manuel en algunos pasajes de sus monumentales historias genealógicas de las casas de Silva y Lara20, donde recogió noticias obtenidas de algunos archivos españoles y portugueses, así como de otros autores del siglo XVI, como Gonzalo Argote de Molina, Esteban de Garibay, Duarte Nunes de Leão, y otros más. Se conservan en su colección documental de la Real Academia de la Historia algunas notas, árboles genealógicos y apuntes biográficos aprovechables21. Con todos estos materiales Salazar expuso sus conclusiones sobre la trayectoria biográfica de este protagonista de las relaciones luso-castellanas.

Salazar no tenía certeza plena sobre las fechas de su nacimiento y fallecimiento, pero hizo algunas estimaciones bastante acertadas. Como Enrique Manuel no figuraba en los testamentos de su padre don Juan Manuel de 1339 y 1340, supuso que pudo nacer entre 1341 y 1347, antes del fallecimiento del ilustre escritor22, lo cual explicaría su tardía presencia en la corte portuguesa. Esta horquilla cronológica era incompatible con la suposición de que su hermana Constanza lo habría llevado a Portugal tras la boda con el infante D. Pedro en 1340. Recogiendo algunos apuntes de Garibay, Salazar concluía que la fecha más probable de su nacimiento se situaría en torno al año 134323. También hizo notar que las mercedes más antiguas que recibió en Portugal eran posteriores a 1370, de modo que su afincamiento en tierras lusitanas debió de producirse en torno a este año24. La investigación reciente ha corroborado esta afirmación y ha mostrado además la secuencia de donaciones regias en la década de los setenta25.

3. Enrique Manuel en la corte fernandina

No parece casual que su llegada a Portugal sea muy cercana en el tiempo a la reclamación de la corona castellana que hizo Fernando I en 1369, tras el triunfo de Enrique II sobre su hermano Pedro I. El argumento principal del rey portugués se basaba en el hecho de ser el descendiente más próximo del difunto Pedro I debido a la línea sucesoria que procedía de Sancho IV, sin que de momento incluyese alusiones específicas al común linaje que tenía con la esposa del usurpador, Juana Manuel. El canciller Ayala atestigua este dato de una manera bastante precisa cuando afirma que Fernando I “fincaba por heredero de Castilla e de León, porque era bisnieto del Rey Don Sancho de Castilla, nieto de la Reyna Doña Beatriz, que fuera fija del dicho Rey Don Sancho”26. Las primeras mercedes fernandinas a Enrique Manuel se producen en esta coyuntura y coinciden con las que en ese momento hace a los exiliados petristas que se refugian en Portugal27. Por otra parte, la estrategia desplegada por la reina Leonor Teles a partir de su boda con el rey en 1372 favorece claramente al tío de su marido. En efecto, Enrique Manuel pasa a ser pariente cercano de la propia Leonor tras contraer matrimonio con Beatriz de Sousa, “cuñada” de la reina28. Además, Leonor sería la responsable, según Lopes, de la concesión del título condal de Seia29. De este modo Enrique Manuel alcanzará una sólida posición en el grupo de cortesanos estrechamente relacionados con la familia real30. Sus vinculaciones de parentesco con ambas familias regias hacían de él un interlocutor idóneo para el momento en que ambas cortes decidiesen iniciar algún de tipo de negociación. El entendimiento no tardaría mucho tiempo en llegar, debido sobre todo a la formación de un partido opuesto a la reina Leonor que se empezaba a canalizar en torno a los hijos de Inés de Castro31. Por lo demás, Fernão Lopes señala en la crónica de Fernando I la participación militar de Enrique Manuel para tratar de frenar la invasión castellana que sufrió Portugal en 1373, aunque su pericia en el oficio de las armas no fue demasiado brillante32.

Su intervención en la escena política bilateral comienza a partir de las Cortes de Leiría de 1376, cuando se inició una negociación destinada a preparar una paz sellada con el matrimonio de la heredera, Beatriz, con un hijo bastardo de Enrique II, el infante Fadrique, duque de Benavente. Las Cortes juraron el 25 de noviembre a la infanta como heredera en manos de sus dos “curadores”, fray Alvar Gonçales, prior del Hospital, y Enrique Manuel, señor de Cascais. Un día antes el infante D. Fadrique había sido reconocido como su futuro esposo33. Desde este momento la figura de nuestro conde aparecerá estrechamente ligada a la suerte de su sobrina nieta, Beatriz. Poco después, en junio de 1377, Enrique Manuel recibe el encargo de viajar a la corte castellana para obtener los juramentos de los tres estados en relación al matrimonio pactado, según lo firmado con los castellanos, el 3 de enero de 1377, estando Enrique II en Córdoba34.

Pero este compromiso, como es sabido, no llegó a término por el cambio de alianzas de Fernando I. Sin embargo, en 1380 se puso en pie otro acuerdo con una nueva propuesta matrimonial algo diferente a la anterior; en este caso, para unir a los herederos de ambas coronas, la infanta Beatriz y el infante Enrique (futuro Enrique III). Un cambio tan profundo de criterio se entiende por las novedades que se habían producido entre 1376 y 1380 en la corte lusitana, sobre todo por el crecimiento un tanto amenazante del partido de los hijos de Inés de Castro. La precaria salud del rey portugués hacía presagiar la ausencia de un sucesor varón, de modo que la opción encabezada por el infante Juan de Portugal era vista por algunos como una solución idónea frente a la única hija y heredera, Beatriz. Baste recordar aquí, como ejemplo significativo de la preocupante situación de la corte lusitana, el testamento de Fernando I de 137835, donde expresamente se declara la ilegitimidad de los hijos de Inés de Castro. En ese mismo año el rey encarga su propia sepultura, donde aparece de forma muy visible la heráldica del linaje Manuel36.

En este contexto político adquieren pleno sentido a partir de 1380 las referencias explícitas al linaje común que compartían Fernando I y Juan I. La crónica del canciller López de Ayala emplea por primera vez este argumento genealógico, al tiempo que trata de conservar el parentesco compartido con el lejano Sancho IV:

“Otrosi por quanto el Rey de Castilla e el de Portogal, eran primos fijos de hermanas (ca el Rey de Portogal era fijo de Doña Constanza, muger que fue del Rey Don Pedro de Portogal, e el Rey Don Juan era fijo de la Reyna Doña Juana, que fue mujer del Rey Don Enrique, las cuales Doña Juana e Doña Constanza eran hermanas, fijas de Don Juan Manuel, asi que estos dos Reyes de Castilla e de Portogal eran primos fijos de dos hermanas, e otrosí eran viznietos del Rey Don Sancho de Castilla); por tanto trataron estos dos Reyes que fuese tal condición entre ellos, que qualquier dellos que moriese sin dejar fijos legítimos herederos, que el otro le sucediese en el Regno. E a los dos Reyes plogo dello, e acordaron de lo facer”37.

El texto oficial del acuerdo, fechado en Cáceres el 21 de mayo de 1380, recoge unos términos muy parecidos: “(...) ca vos el Rey de Castiella et el dicho nuestro señor el Rey de Portogal sodes parientes de parte de los padres en terçero grado et otrosi sodes primos fijos de dos hermanas (...)”38. En las Cortes reunidas en Soria al verano siguiente encontramos a Enrique Manuel recibiendo el juramento de los procuradores castellanos39. Se acercaba cada vez más un enlace entre dos Manueles. Pero la rapidez de los acontecimientos precipitó nuevos cambios matrimoniales a partir de 1382. El primero, que incumbía al infante D. Fernando, suponía la sustitución del hermano mayor (el infante Enrique) por el menor, con el fin de salvaguardar las lógicas reservas portuguesas acerca de la futura independencia del reino. La segunda y definitiva modificación se produjo a raíz de la viudedad de Juan I en el verano de 1382, cuando Juan I sustituyó a su hijo Fernando como pretendiente de Beatriz, siendo éste el principal motivo desencadenante de la crisis sucesoria portuguesa de 1383-1385.

La participación de Enrique Manuel fue algo más activa en esta ocasión, aunque en un nivel inferior al de João Fernandes de Andeiro, verdadero responsable de la negociación por parte portuguesa. Enrique Manuel formó parte de la embajada que propuso formalmente a Juan I su matrimonio con la heredera, acudiendo a la villa de Pinto en diciembre de 1382 en compañía de algunos cortesanos de la máxima confianza regia, como el mencionado Andeiro, Martim Anes (obispo de Lisboa), Afonso Domingues de Linhares (obispo de Guarda) y João Afonso Telo, conde de Barcelos, hermano de la reina, entre otros. En el tratado de Pinto (9 de diciembre de 1382) no figura la firma de Enrique Manuel entre los miembros de la delegación portuguesa, pero a esas alturas ya se había convertido en un informante destacado de Juan I, al que transmitía las noticias que circulaban en la corte fernandina. Su papel era importante en enero de 1383, en un momento en el que aún no se habían cerrado los detalles definitivos del casamiento entre ambas cortes tras la firma del acuerdo de Pinto. El conde debió escribir al rey castellano solicitando viajar a Castilla para dar cuenta en persona de algún asunto urgente, porque Juan I le respondió por carta pidiéndole que permaneciera junto a los reyes de Portugal; era más práctico que siguiese en la corte lusitana en un momento especialmente delicado como aquél, en el que los dos embajadores castellanos, Pedro de Luna (legado de Clemente VII) y Juan García Manrique (arzobispo electo de Santiago) tenían poderes plenos para cerrar el acuerdo definitivo40. La fidelidad de nuestro conde a Juan I era en ese momento indudable.

Durante la firma de los pactos de Salvaterra de Magos (1 al 3 de abril de 1383), que cerraron definitivamente el acuerdo matrimonial y sucesorio, Enrique Manuel interviene como testigo y garante del pacto en compañía de otros cortesanos vasallos del rey de Portugal41. Asimismo, comparece en las solemnidades del mes de mayo que cierran todo el proceso. El día 14, cerca de Elvas, en el valle de las Huertas “que chaman Ribeira de Chinches”, Enrique Manuel asiste a la ceremonia nupcial por palabras de presente de los dos regios contrayentes y además señala a una hija suya (probablemente Blanca) para que en compañía de las hijas o hijos de otros grandes señores portugueses y castellanos permaneciesen como rehenes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos42. Es posible que estuviese en las solemnidades de los días siguientes, aunque su nombre no figura expresamente citado, sino que quedase camuflado entre los “otros muchos” con que se suele concluir el listado de asistentes: esto es lo que pudo suceder en la ceremonia religiosa del 17 de mayo en la catedral de Badajoz, así como en la del día 21, también en la catedral, o en las que se desarrollan en el convento de san Francisco de Badajoz los días 21 y 22.

El matrimonio entre Juan I y Beatriz reúne toda una serie de rasgos religiosos y mesiánicos que parecen encarnar a la perfección el ideal providencialista asociado a la fama del linaje Manuel, una estirpe llamada a vengar la muerte de Cristo y a preparar la unión sucesoria de Castilla y Portugal. El comportamiento de Juan I, según se desprende de sus gestos y documentos cancillerescos, parece responder a estos ideales43. El hecho que tal vez exprese de una manera más gráfica el entusiasmo del monarca castellano se produce en el curso de las Cortes de Segovia de 1383, donde comparecen los procuradores del reino para jurar a su joven esposa como sucesora y donde se sellan los compromisos pactados con la corte portuguesa. Ante los estamentos del reino el monarca toma la decisión de ordenar una nueva datación de los documentos de la cancillería y del reino, eliminando la tradicional era hispánica por la nueva era de la natividad de Jesucristo44. El apogeo de los Manuel había llegado a su cenit y era previsible que la unidad de la antigua Hispania goda quedase asegurada bajo la obediencia clementista. No tenemos evidencias documentales para probar si este tipo de mensajes fueron percibidos por la sociedad política portuguesa. Lo que sí parece evidente es el elevado nivel de descontento que se produjo en Portugal ante la eventual absorción del reino por culpa de unos acuerdos sucesorios que sólo beneficiaban al grupo de poder que se reunía en torno a la reina Leonor Teles, única beneficiaria directa del pacto. El fallecimiento de Fernando I, el 22 de octubre de 1383, fue el comienzo del desmoronamiento de un proyecto basado en supuestos muy inconsistentes, pese a la solemnidad de los acuerdos firmados.

4. La crisis dinástica portuguesa y el exilio

Fernão Lopes dedica cierta atención - algo interesada, como es natural - al comportamiento de Enrique Manuel durante los acontecimientos inmediatamente posteriores a la muerte del rey portugués. Por una parte, destaca su intervención en la proclamación de su sobrina Beatriz en la ciudad de Lisboa45, así como la defensa que hizo de la plaza de Sintra frente al condestable Nuno Alvares Pereira y al maestre de Avís, o la fidelidad que presta a Juan I cuando éste viaja a Santarém antes del cerco de Lisboa46. Pero al narrar las consecuencias posteriores a la batalla de Aljubarrota, Lopes señala claramente la actitud poco elegante del conde, que prefiere entregar la plaza al nuevo rey de Portugal a cambio de conservar sus propiedades47. A sus escasas dotes como militar en tiempos de Fernando I se suma ahora su frágil condición de vasallo del nuevo monarca, lo cual no contribuye demasiado a consolidar su buena imagen dentro del conjunto de la crónica. Lopes no vuelve a mencionarlo en el resto de su relato, a diferencia de otros caballeros que se acabarán marchando a Castilla en los años posteriores, que sí son dignos de ser citados48. Su mujer, en cambio, aparece tratada con mayor deferencia en la crónica de los hechos del condestable Pereira49. Según este relato, Beatriz de Sousa intentó organizar la captura del condestable en la primavera de 1384 aprovechando el paso de este caballero por las inmediaciones de Coimbra, pero no tuvo éxito.

Por lo demás, Lopes relativiza la validez del argumento genealógico basado en la pertenencia al linaje Manuel, algo tan querido para Juan I, en dos momentos diferentes de la crónica. Primero, en la prolija argumentación del doctor João das Regras durante las Cortes de Coimbra de 1385, cuando menciona la condición de primos que tenían Fernando I y Juan I50. La segunda ocasión, mucho más detallada, se sitúa durante la invasión del duque de Láncaster por tierras de Galicia en el verano de 1386, cuando el embajador castellano Álvaro Martínez de Villa Real explica la superioridad de los derechos de Juan I al trono en virtud de su madre, Juana Manuel, por ser bisnieta del infante Fernando de la Cerda51. Al margen de que Lopes sitúe este discurso en la ciudad de La Coruña muy al comienzo de la empresa peninsular del duque, lo cual contradice el testimonio de otras fuentes52, lo interesante es dejar constancia de la importancia del argumento genealógico como cimiento de los derechos sucesorios. Como es natural, los consejeros del duque hacen una réplica al discurso castellano, señalando la legítima transmisión de los derechos dinásticos desde Sancho IV hasta Constanza de Castilla, resaltando la idea de que la verdadera línea sucesoria castellana culmina en la hija y heredera de los duques, Catalina de Láncaster. Pero más allá del sentido de los argumentos genealógicos, Lopes insiste ante todo en la superioridad de una sentencia divina (la de la victoria portuguesa) ante un tirano que pretendía usurpar un trono que no le correspondía. En cierto modo, Juan I también entendió su fracaso como un juicio divino, pero no desistió en su propósito de recuperar la honra perdida y por ello acometió una serie de reformas con vistas a una segunda intentona que nunca acabaría de llegar para él53.

5. En la corte castellana: el condado de Montealegre

Conocemos la trayectoria en el exilio del conde Enrique Manuel a través de fuentes muy diversas. Su fidelidad inicial a João I duró poco tiempo. No ha sido posible determinar el momento exacto de su salida de Portugal, pero su presencia en Castilla aparece documentada a partir de 1388. En dicho año, Juan I le concede un título condal, el de Montealegre, junto con la cercana villa de Meneses, en Tierra de Campos54. No se debe confundir este Montealegre castellano con el Montealegre del reino de Murcia, de donde procedía la familia de Enrique Manuel, y donde había ejercido como señor su hermano Sancho Manuel, aunque en ese momento era titular del señorío Constanza Manuel, hija de Sancho55. Este Montealegre castellano, a escasa distancia de la villa de Meneses de Campos, había sido un señorío solariego tradicional de los Téllez de Meneses56. La concesión regia de Juan I se completaba con un generoso juro de 40.000 maravedíes anuales sobre las rentas reales en Montealegre y Meneses, aunque en el reinado de Juan II las acabaría completando con las rentas reales de la ciudad de Toro57. Este último detalle tiene su interés, porque en esta urbe se localizaba una de las principales residencias de la reina Beatriz y además allí se asentaron algunos exiliados portugueses con los que Enrique Manuel establecerá vínculos familiares58. La cuantía de la renta era muy elevada si se compara con las de otros exiliados que se refugiaron en Castilla y que recibieron igualmente mercedes de Juan I en compensación por todo lo perdido en Portugal59. Este nivel de renta era acorde con su condición personal (tío de los reyes Juan I y Beatriz) y con el puesto cortesano que le aguardaba.

Enrique Manuel figurará de forma habitual en los privilegios reales dentro de las listas de confirmantes, donde suele aparecer como tío del rey, lo cual no implica que residiese de manera continuada en la corte60. También aparece de manera ocasional en acontecimientos relevantes de comienzos del siglo XV. En 1404 interviene como testigo en el reparto de la herencia que hacen las hijas del infante D. Juan de Portugal, lo cual indica una interesante proximidad con los descendientes de Inés de Castro, exiliados igual que él, a pesar de haber militado en facciones opuestas durante la crisis sucesoria portuguesa61. Asiste a las Cortes de Toledo-Segovia de finales de 1406 donde fallece Enrique III y está presente en la constitución de la regencia de Juan II en 140762; también acude a las Cortes de Guadalajara de 140863. No es fácil determinar cuál pudo ser su grado de protagonismo en los debates y decisiones que se desarrollaron a lo largo del reinado de Enrique III y la minoría de Juan II, sobre todo en todo lo relacionado con la corte portuguesa y con la renovación del régimen de treguas64.

Lo que sí resulta evidente es su estrecha relación con el infante D. Fernando “el de Antequera”, con el que le unía una estrecha relación de parentesco: al fin y al cabo, ambos eran miembros del mismo linaje Manuel, siendo el infante el titular de los señoríos que antaño habían pertenecido al tronco familiar, como era el caso de Peñafiel65. Gracias a D. Fernando, Enrique Manuel tendrá ocasión de gozar de un tardío protagonismo político en 1412, cuando es designado por el infante para actuar en el consejo de regencia en su nombre, una vez que el nuevo rey de Aragón debe ausentarse de Castilla66. Igualmente sabemos que gozó en sus últimos años de un cargo de especial prestigio cortesano: fue mayordomo mayor de la reina de Aragón, D. María, hermana de Juan II de Castilla67. Asimismo, el infante Fernando, ya como rey de Aragón, interviene en favor de uno de sus hijos, Fernando Manuel, para buscarle un matrimonio ventajoso en Aragón, como veremos enseguida68. El anciano conde no pudo asistir a la ceremonia de coronación de Fernando I, probablemente por su avanzada edad, pero sus hijos Pedro y Fernando Manuel se desplazaron hasta Zaragoza en compañía de otros grandes y caballeros69. Todos estos detalles muestran con claridad que la relación entre ambos rebasaba la mera solidaridad basada en el parentesco para entrar más bien en el terreno de la cordialidad.

Este brillante colofón cierra una larga carrera cortesana hasta el momento de su muerte. Transcurren 26 años desde su exilio en 1388 hasta que fallece en 1414. Si a esta cifra se añaden los 15 años (entre 1370-1385) que, como mínimo, pasó en la corte portuguesa, sumamos un total de 41 años de protagonismo activo, algo inusual para la época. Enrique Manuel, el último de los hijos de don Juan Manuel, falleció el 10 de noviembre de 141470. Debía rondar los 71 años, si es que realmente nació en 1343, tal y como sugiere Salazar y Castro. No ha sido posible localizar su testamento, aunque sabemos por su propio testimonio que fue otorgado en Illescas el 6 de junio de 141471. Al menos se han conservado dos codicilos y una declaración de últimas voluntades fechadas en Guadalajara los días 4, 7 y 8 de noviembre del mismo año. Gracias a estos datos, entre otros, es posible reconstruir la descendencia que tuvo y algunos aspectos interesantes sobre sus relaciones de parentesco con otros linajes o sobre sus rentas principales.

El 4 de noviembre de 1414 el conde redacta un primer codicilo en Guadalajara72, cuyo contenido concreto no se especifica. Dos días más tarde, el 6 de noviembre, vuelve a redactar un segundo codicilo en el que añade una manda específica con el fin de “descargar mi conçiençia”, por la cual mejora a su hijo bastardo Fernando Manuel con 20.000 maravedíes de los 45.550 de juro que tenía del rey. Su decisión se fundamenta en el hecho de que Fernando “me fue sienpre obediente a todos mis mandamientos e por muchos serviçios e buenos que me ha fecho”73. Al día siguiente, 7 de noviembre, se sacó traslado de este codicilo, con asistencia de otros testigos que formaban parte de su casa, entre los que aún puede verse alguno de procedencia portuguesa74. Por si no fueran suficientes todas estas seguridades, el conde vuelve a redactar al día siguiente, 8 de noviembre, un escrito de últimas voluntades para evitar las posibles desavenencias entre sus herederos75. Su intención era evitar en lo posible las diferencias que pudiesen surgir entre sus hijos varones por el reparto de la herencia. Para asegurar el cumplimiento de sus deseos, amenazaba del siguiente modo: “que la maldiçion de Dios del çielo todo poderoso fuese sobre aquel o aquellos que lo quebrantasen e la suya, e demás que fuesen malditos como Judas el traydor a nuestro Señor Ihesu Christo e que yaga ende furiadas penas por siempre con él en los infiernos”. Se ve que en su lecho de muerte el atribulado conde se temía lo peor, como así sucedió al final76.

Una última observación cabe hacer sobre el lugar de las últimas voluntades del día 7 de noviembre: se desarrollan “dentro en las casas del honrrado cavallero Yñigo Lopes de Mendoça, fijo del almirante don Diego Furtado de Mendoza, difunto, las quales son çerca de la yglesia de Santiago”. Junto a los vínculos de parentesco, tuvo que existir una especial relación de amistad entre el conde moribundo y el futuro marqués de Santillana, cuyo padre es mencionado expresamente77.

El cuerpo de Enrique Manuel fue sepultado en el convento dominico de san Juan y san Pablo de la villa de Peñafiel, donde ya había sido enterrado su padre don Juan Manuel, y donde se acabaría enterrando buena parte de los miembros del linaje durante el siglo XV. Su epitafio lo copió Garibay y fue recogido en sus notas por Salazar y Castro78. En él se menciona a su esposa, Beatriz de Sousa: es de suponer que esta dama falleció en el exilio, aunque no nos han llegado noticias precisas sobre ella. Conocemos la descendencia del conde Enrique Manuel a través de Salazar y Castro y de la documentación de Simancas79.

No es sencillo determinar con exactitud cuántos hijos nacieron en Portugal y cuáles lo hicieron fuera del matrimonio con su mujer, Beatriz de Sousa80, así como el orden exacto de los nacimientos. Lo que sí resulta evidente es la fractura familiar producida tras el triunfo de João I, pues algunos miembros de la familia permanecieron en Portugal bajo el régimen Avís, a semejanza de otros linajes portugueses de la época81. Este sería el caso de Blanca Manuel (o Branca de Villena, en Portugal). Fue probablemente la hija mayor, ya que fue señalada por su padre en 1383 para asegurar el cumplimiento del acuerdo de Elvas en compañía de otros hijos e hijas de caballeros castellanos y portugueses, como ya queda dicho. Su biografía y sus fundaciones han sido estudiadas recientemente y gracias a estos datos se comprueba su deseo de preservar la memoria de su padre82.

Los hijos que vivieron en Castilla, tal vez exiliados por fidelidad a su padre o por haber nacido ya en los años de destierro, son al menos tres. El mayor de los varones, Pedro Manuel, será segundo señor de Montealegre y Meneses y cabeza de esta casa, ya que heredó el mayorazgo junto con el juro concedido por Juan I, aunque sin el rango condal que ostentaba su padre por su condición personal83. Se casó con Juana Manrique, hija del adelantado Gómez Manrique y de Sancha de Rojas84. Salazar y Castro recoge bastantes noticias sobre su descendencia y su actuación cortesana durante los reinados de Juan II y Enrique IV, ya que vivió muchos años, al menos hasta 146985. El segundo hijo varón, Fernando Manuel (en ocasiones Fernando de Villena), que también hemos mencionado brevemente, tuvo un origen ilegítimo, aunque acabó siendo legitimado. Sus relaciones con su hermano Pedro fueron conflictivas debido a la disputa judicial por el disfrute del juro, hasta que en 1443 se libró la sentencia favorable a su demanda86. Fernando de Antequera, siendo ya rey de Aragón, se interesó en su posible matrimonio con una dama siciliana de la alta nobleza, Constanza de Ventimiglia, pero la gestión no dio resultado87 y finalmente se casó con Mencía de Fonseca, hija de dos ilustres exiliados portugueses en Toro pertenecientes al círculo de la reina Beatriz, Pedro Rodríguez de Fonseca e Inés Díaz Botello88. Otra hija del conde Enrique Manuel, llamada Margarita, recibió en vida de su padre (1412) una participación del juro concedido por Juan I para poder casarse con Diego García de Toledo, IV señor de Mejorada, Magán, Segurilla y Cervera89. Según Salazar y Castro este caballero falleció en torno a 1422; su viuda tuvo una relación con D. Álvaro de Luna, de la cual nació un hijo, Pedro de Luna, al que Juan II concedió en 1447 el señorío de Fuentidueña por ser “nieto del conde Enrique Manuel”90. El último de los hijos, siempre según Salazar y Castro, fue Juan Manuel de Villena, nacido de origen ilegítimo de Mayor Portocarrero, fue el origen del señorío de la villa de Cheles, en Extremadura91.

La fragmentación de la herencia, las desavenencias entre hermanos y la pérdida de peso en la corte provocó un lento declive del linaje en las décadas centrales del siglo XV92. No obstante, el prestigio del apellido Manuel quedó estrechamente asociado a la memoria de don Juan Manuel y su legado cultural. Esto explica el estudio histórico-genealógico que preparó Gonzalo Argote de Molina para la edición de El conde Lucanor en 1575, tal y como hemos visto al comienzo de estas páginas.

6. Conclusión

La trayectoria cortesana del conde Enrique Manuel ofrece un ejemplo elocuente del modo en que un miembro de una estirpe ilustre podía intervenir y prosperar entre varias cortes regias a partir de la fama de su linaje y las relaciones directas de parentesco con monarcas que procedían del mismo tronco: Fernando I de Portugal, Juan de Castilla (y sus dos sucesores inmediatos) y Fernando I de Aragón, todos ellos Manuel. En los momentos de acercamiento y de negociación con Castilla de la etapa fernandina, sobre todo a partir de 1380, la persona del conde aportó un motivo de amistad y entendimiento, algo esencial para facilitar los acuerdos de paz93. Pero su excesiva inclinación hacia el grupo político de la reina regente Leonor Teles y el subsiguiente pronunciamiento durante la crisis dinástica motivó el exilio hacia su reino de origen. Las mercedes de Juan I le devolvieron un estatus cortesano acorte con su dignidad, hasta el punto de figurar entre los miembros de la alta nobleza castellana, pero su condición familiar había dejado de tener utilidad en las nuevas y difíciles relaciones luso-castellanas, basadas en un régimen de treguas renovables no exentas de tensiones. Fue en su etapa final, durante la regencia de Juan II, cuando recibió una generosa y prometedora protección de Fernando de Antequera a raíz de su entronización aragonesa, aunque sus hijos Pedro y Fernando no fueron capaces de aprovechar el estímulo, probablemente debido a la temprana muerte del rey aragonés y también a las disensiones fraternas. Con la muerte del conde Enrique Manuel desaparece una etapa de esplendor del linaje Manuel.

No han aparecido evidencias documentales que demuestren la posible relación del conde con la difusión de los escritos de su padre, don Juan Manuel, tanto en Castilla como en Portugal o Aragón, aunque no es descartable que existiesen realmente. Habrá que explorar con más detalle sus relaciones familiares con otros miembros del linaje en ambos reinos, aunque tampoco es indispensable la existencia de vínculos de parentesco para explicar la circulación de textos manuelinos entre las cortes regias y señoriales del siglo XV. La fama de los escritos de don Juan Manuel bien pudo obedecer a motivos ajenos a la relación familiar.