Introdução

No Brasil, as pesquisas acadêmicas enfocando problemas relativos ao funcionamento das instituições jurídico-policiais datam de no máximo 25 anos. Até metade da década de 1970, pouquíssimos pesquisadores se interessaram pelo campo das práticas policiais. O interesse acadêmico estava voltado para as estruturas institucionais de repressão da ditadura militar (Battibugli, 2007; Moraes, 1996; Pinheiro, 1991). Durante a década de 1980, a Polícia Militar começou a se tornar centro das discussões em torno da necessidade de reformas institucionais (Lima, 1989, 1995; Mingardi, 1992). Naquela ocasião, a violência policial era parte de discussão mais ampla sobre o modelo de polícia a ser adotado na Constituição Federal (CF) de 1988. Com o processo de redemocratização, um novo quadro institucional passou a ser construído, todavia as polícias exerceram resistência às mudanças exigidas pela nova ordem constitucional. Desta forma, o modelo policial legado pela ditadura militar de 1964-1985 permaneceu praticamente inalterado.

Os estudos realizados apontam para duas explicações sobre a persistência da violência policial no contexto democrático. Por parte do governo e da polícia, a brutalidade policial é consequência do confronto direto contra os criminosos e, ao mesmo tempo, indicativo de uma formação insuficiente dos policiais em relação aos conflitos urbanos armados. Por parte dos pesquisadores provenientes do ambiente acadêmico, a violência assim como a corrupção, são legados da ditadura, já que a democracia não havia promovido mudanças substantivas no aparato policial. Mais do que isto, a violência policial é parte integrante do quadro de incapacidade do Estado Brasileiro de exercer o monopólio da força legítima (Adorno, 2002; Caldeira, 2001; Mesquita Neto, 1999; Moraes, 1996; Pinheiro, 1991; Soares, 2000). O debate sobre a letalidade em ações policiais ganhou renovado interesse nos anos 2000 (Belli, 2004; Bicudo, 2000; Souza & Battibugli, 2014).

Uma das características marcantes das polícias que matam no Brasil é o militarismo. A redemocratização não desmilitarizou as polícias. Mais do que isto, os discursos e as estratégias policiais sempre emergem de concepções militarizadas. Sendo assim, as polícias “combatem” o crime, “eliminam” o criminoso, “derrotam” o tráfico de drogas, “confrontam” o inimigo, “ocupam” o território, realizam “intervenções” nas favelas e morros (Battibugli, 2007; Borges, 2003; Souza, Serra & Battibugli, 2019; Stepan, 1975; Stephan, 2016).

Estas estratégias são persistentes na história da polícia no Brasil e são legitimadas todas as vezes que a polícia mata. Embora o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)1, lançado em 2007, em consonância ao Plano Nacional de Segurança Pública propunha um conjunto de ações de defesa e aprimoramento dos direitos humanos de cidadania, o caráter militar das polícias não foi enfrentado (Cristino, 2008; Fontoura, Rivero & Rodrigues, 2009, p. 171).

Ao contrário, o governo federal optou por regulamentar a utilização direta das Forças Armadas na segurança pública, como atribuição subsidiária em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)2. Sendo assim, o principal plano de segurança do país continha uma ambiguidade fundamental. As forças policiais militarizadas oscilam entre “combater” a criminalidade utilizando a força e promover cidadania3. A ambiguidade foi desfeita no governo Michel Temer (2016-2018), que adotou, na segurança pública, a estratégia da lei e da ordem, com reforço de operações e de intervenções militares nos Estados, sobretudo no Rio de Janeiro (Almeida, 2014). Isto pode ser visto no fortalecimento do caráter militarizado das ações de segurança da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O plano de segurança pública do Governo Temer, de 2017, reforça ainda mais esta tendência (Almeida, 2014, p. 61; Estevam, 2010; Gusso, 2013; Souza, 2012).

Reiterou-se, portanto, a partir de 2015, o modelo militarizado de segurança pública. Dessa forma, o processo de agenda setting para o setor continua a ser um misto de interesses políticos, corporativos e militares (Bayley, 2001; Fontoura et al., 2009; Lima, 1995). Esta tendência pode ser observada nas guardas municipais. Os municípios desde a CF de 1988 passaram a ter prerrogativa de criar suas guardas policiais. Desde então várias cidades brasileiras vêm formando seus pequenos exércitos de policiais armados, muitos dos quais auxiliam em funções complementares de combate ao crime (Sento-Sé, 2005).

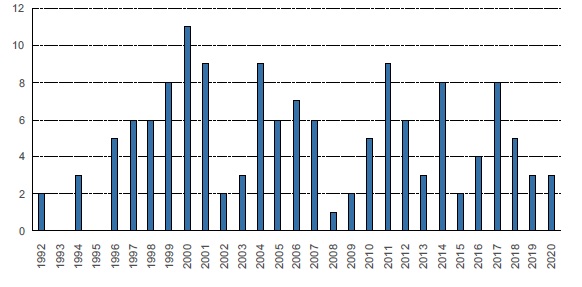

Ao analisarmos de maneira mais aproximada se percebe que a requisição das Forças Armadas para ações policiais via o instituto da Garantia da Lei e da Ordem, mais do que um fenômeno extemporâneo, ao contrário, se trata de um expediente recorrente e corriqueiro na política de segurança pública brasileira. Entre 1992 e 2020, ou seja, num intervalo de 28 anos foram instituídas 142 situações nas quais as Forças Armadas foram demandadas pelos poderes constitucionais para intervir em assuntos distintos a Defesa stricto sensu. Se fizermos uma simples mediana isto indica que as Forças Armadas são chamadas para diferentes ações quase cinco vezes por ano.

Por outro lado, ao visualizarmos a natureza destas ações, a questão da militarização da segurança pública se torna mais evidente ainda. Se somarmos os eventos que estão diretamente ligados a segurança pública e que são decorrentes da fragilidade dos órgãos responsáveis por esta, se pode visualizar que em 35,3%. Sendo assim, as Forças Armadas podem realizar atividades policiais como revistar pessoas, veículos, embarcações, bem como podem deter pessoas consideradas suspeitas em áreas de fronteira. Forças militares brasileiras desempenharam papel na estabilização social e política do Haiti.

A segurança de grandes eventos internacionais depende do planejamento e da presença ostensiva das Forças Armadas. A Força Nacional de Segurança (FNS) tem assumido papel de polícia permanente em vários Estados brasileiros. Oficiais das forças militares têm presença significativa nas agências de inteligência e nas instituições da segurança, assim como policiais militares têm presença garantida em diferentes instâncias da administração pública4.

A política de ocupação dos territórios dominados pelo tráfico e a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) respondem à demanda pela militarização do campo social, bem como a Lei antiterrorismo de 2016 (Lei nº 13.260), que ao reformular o conceito de organização terrorista amplia as margens do poder do Estado sobre as populações, movimentos e ações consideradas de alto risco para a segurança do país (Fleury, 2012). Por último, a tendência de militarização apresenta fortemente consolidada nas polícias militares (PM), já que estas continuam subordinadas ao Exército Brasileiro. O efetivo de policiais armados vem crescendo acompanhando a pressão midiática por mais segurança e, por que não dizer, acompanhando de perto o crescimento exponencial do mercado privado de segurança. Os crimes cometidos pelos policiais militares, em funções de policiamento, ainda são definidos como crimes militares e, portanto, como transgressões disciplinares, submetidas a um código, a um processo e a uma justiça militar próprios (Aguilar, 2012; Zaverucha, 2005, 2010).

Os mandatos da polícia e das Forças Armadas também são diferentes. A primeira articula prevenção e repressão ao crime, assim como a gestão dos conflitos que emergem do cenário social. Trata-se de um mandato civil para períodos de paz. As Forças Armadas (FA), de outra forma, têm como mandato a garantia da soberania territorial contra a intervenção e a ameaça externa. Na doutrina, polícia e exército detêm o monopólio estatal da força física por meio do uso autorizado e legal da arma. Embora a autorização para o uso da força seja característica fundadora destas duas instituições, é importante ressaltar que a polícia é caracterizada pelo uso controlado e progressivo da força, enquanto o exército preconiza o uso da arma como instrumento dissuasório por excelência. Além do mais, a doutrina, armamento, instrução e treinamento da polícia e do exército são distintos em razão dos mandatos diferentes. Em termos de concepção e de prática, as táticas de guerra permitem estabelecer um corte preciso entre polícia e exército (Bayley, 2006; Bittner, 2003; Dieu, 1993; Ericson & Haggerty, 1997; Waddington, 1999).

O Brasil mantém um modelo de polícia híbrido no qual convivem a polícia investigativa de caráter civil e a polícia ostensiva de caráter militar. A militarização e as frequentes intervenções militares na segurança apontam para a persistência dos casos de violência, de intolerância à diversidade e à pluralidade, bem como de resistência ao controle civil (Fleury, 2012; Zaverucha, 2005).

Persistência da violência policial no Brasil

O caso de São Paulo

A letalidade em ações policiais ganhou destaque nacional e internacional no contexto dos anos 1990, com o massacre do Carandiru, as chacinas da Candelária, do Vigário Geral e de Eldorado dos Carajás. Mas, o que preocupa a pesquisa acadêmica é a letalidade perpetrada cotidianamente como justificativa ao combate ao crime. O uso da força refere-se a um leque de ações à disposição da polícia: presença física, ordens verbais, uso de armas não letais e, no limite, o uso da arma de fogo. A linha que separa o uso justificado do uso excessivo da força é tênue e precisa ser permanentemente problematizada. As pesquisas sobre uso da força no Brasil vêm apontando a persistência de um alto padrão de letalidade, considerando os três métodos de aferição: não correlação entre mortos e feridos; desproporção entre mortes de policiais e não policiais; falta de correlação entre letalidade pela polícia e os homicídios. (Cano, 1997, 2002; Carneiro & Oliveira Jr, 2002; Lima, 2011; Mesquita Neto, 1999;)5. A força letal, neste sentido, é um instrumento fortemente legitimado pela instituição policial e pela opinião pública. Em síntese, a ação letal é um método recorrente empregado pela polícia brasileira, mais do que em outros países (Chevigny, 1995, Lima, 2011; Mesquita Neto, 1999).

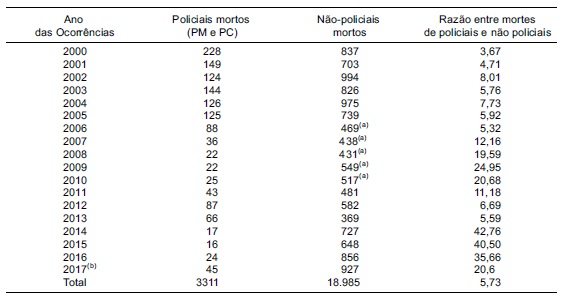

Tabela 1 Letalidade e vitimização nas ações da polícia. Estado de São Paulo. PM e PC. 2000-2017

Fonte: Secretaria de Segurança Pública/SP, NEV-USP e Lima (2011).

Os números da tabela 1 apontam para a tendência de manutenção das mortes de não policiais e para uma redução do número de policiais mortos. Enfim, a letalidade de não policiais não acompanha a redução das mortes de policiais e nem a redução das taxas de crimes violentos no Estado.8 E desde 2014, a letalidade em ações policiais vem atingindo os altos patamares do começo dos anos 2000. As pesquisas apontam que as mortes de policiais ocorrem em sua maioria em situação de folga do trabalho. Enquanto a morte de não policiais ocorre quando o policial está em serviço. A estimativa mais confiável aponta que 2/3 dos policiais mortos estavam em folga.9

Pesquisa da Ouvidoria de Polícia de São Paulo (OPSP) analisou os dados da letalidade na cidade de São Paulo para o ano de 1999. A pesquisa mostrou que o padrão de letalidade de não policiais aponta para situações de execuções sumárias. A legítima defesa ou o estrito cumprimento de dever legal são as justificativas usadas para as mortes. Em geral, a descrição dos fatos nos boletins de ocorrência aponta para a morte de não policiais como decorrência de confronto (Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, 2000). Do total de processos-crime abertos em 1999, 45% não chegaram a ser apreciados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Dos inquéritos instaurados pela Polícia Civil, apenas 50,8% chegam à fase da instrução e desse total, 44,4% foram arquivados.10

Segundo a Human Rights Watch (2009), entre 2004 e 2008, foram mortas 305 pessoas pelo Batalhão de Choque, durante confrontos com resistência à prisão. No mesmo período, 20 pessoas foram feridas e um único policial foi morto. No mês de maio, nos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), foram mortos 47 não policiais pela Rota. Neste ano as forças de segurança do Estado de São Paulo (ESP) sofreram atentados coordenados do interior das penitenciárias paulistas pelo PCC. Durante os dias 12 e 21 de maio foram 63 ataques a delegacias, carros e bases da PM, Polícia Civil (PC) e do Corpo de Bombeiros. Os ataques resultaram em 59 agentes de segurança e 505 não policiais mortos, sendo que 118 foram mortos em confronto com a polícia.11 Esses números não foram incorporados aos relatórios trimestrais divulgados pela SSP-SP.

O caso do Rio de Janeiro

Em 2017, segundo o Instituto Público de Segurança do Rio de Janeiro, foram assassinados na área metropolitana 4.432 pessoas. Segundo levantamento do Instituto Datafolha e Fórum Público de Segurança, 76% da população do Rio de Janeiro apoia a intervenção federal, 92% tem medo de ser morto em um assalto, 87% tem medo de ser assassinado, e 75% das pessoas, ou seja, quase 4 milhões de pessoas declararam que ouvem pelo menos um tiroteio nos bairros.

Em fevereiro de 2018, sob uma vasta campanha de mídia sobre a opinião pública, o presidente brasileiro Michel Temer decretou a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro, através do Decreto Presidencial nº 9.288. A resposta federal tornou possível delegar o controle total de todos os atores de segurança às Forças Armadas, e mais de 3.000 soldados chegaram ao Rio. É importante destacar que as ações de intervenção militar na área de segurança pública não são um fenômeno extemporâneo, mas sim recorrente. As Forças Aramadas são usualmente chamadas para desempenhar ações tanto de segurança pública como outras ações subsidiárias (figura 1).

Nesse cenário, a letalidade de agentes de segurança do Estado indica de maneira inequívoca o caráter da política de enfrentamento e do resultado imediato desta agenda, isto é, a partir de 2015, podemos ver claramente uma inflexão ascendente nos índices de letalidade dos agentes do Estado.

Esse contexto público de (in)segurança abriu uma brecha para a política de segurança “mano dura” e as eleições políticas de 2018 ratificaram esse apoio em diversos principais Estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Um ponto que merece atenção é que esse processo eleitoral de apoio a uma agenda de segurança pública voltada para um enfrentamento de extermínio não foi exclusividade apenas no Brasil, mas também em outros governos latino-americanos democraticamente eleitos que adotaram estratégias similares de “mano dura” nos últimos anos.

Essa dimensão contextual e regional das escolhas políticas indica que a criminalidade se define no contexto da ação e na percepção dos atores que sofrem a violência (Rodgers & Baird, 2016). A violência e a criminalidade estão em uma perspectiva relacional e devem ser consideradas em função dos novos atores envolvidos e dos contextos políticos. Se durante os anos de guerra fria entre o mundo capitalista e o mundo socialista, este último servia como o “inimigo por excelência” numa estrutura ampla de securitização (Buzzan, Waever & Wilde, 1998) das relações políticas nacionais e internacionais, esta posição seria ocupada a partir dos anos 1990 por aquilo que se convencionou denominar como atores não estatais violentos (violent non-state actors -VNSAs). Nesse sentido a questão política e econômica reorientou os atores políticos, (Kruijt & Koonings, 2002) e o que emergiu no campo dos conflitos intraestatais e interestatais foi uma inflexão dos conflitos ideológicos sobre a ontologia dos regimes políticos para uma versão mais imediata de violência, isto é, aquela vinculada ao crime e a delinquência.

O caso do Rio de Janeiro oferece para este estudo um exemplo interessante de pesquisa, pois ao mesmo tempo em que se identificam três atores centrais, a saber: Comando Vermelho (CV), Amigos dos Amigos (ADA) e o Terceiro Comando Puro (TCP), se pode afirmar que há um quarto ator de relevância ausente, as milícias. O embate entre as milícias que possuem laços com órgãos estatais e inclusive representatividade política junto as câmaras municipais e estaduais e o tráfico são um elemento de complexidade que se soma ao modelo conhecido de enfrentamento entre facções rivais do tráfico de drogas.

As milícias, no Rio de Janeiro, na origem, estão vinculadas aos grupos de extermínio, dos anos 1960, sendo o mais notório o Esquadrão da Morte, do detetive Le Coq, sendo que neste período foi criado a Scuderie Le Coq, composta pelos autodenominados “Homens de Ouro” da polícia do Rio de Janeiro, como afirma Misse (2011). Deste grupo, provém o termo comumente utilizado tanto no senso comum como mote de campanha política, a saber: “bandido bom é bandido morto”.

A polícia mineira seria uma variante dos esquadrões da morte dos anos 1960/1970 que surge a partir dos anos 1980 e tem sua origem em policiais e ex-policiais que buscavam oferecer segurança a pequenos comércios e localidades mais distantes do centro da cidade do Rio de Janeiro. O termo polícia mineira se origina de grupos de policiais de Minas Gerais notórios por suas práticas violentas. A partir dos anos 1990 podemos indicar como um ponto de inflexão ou de aprimoramento das relações econômico/violentas entre as milícias e a população. Segundo Zaluar e Conceição (2007) foi por meio das associações de moradores que um novo arranjo foi sendo estabelecido, ou seja, a proteção não se restringia aos pequenos negócios, mas também a população das áreas definidas sob a jurisdição destes grupos.

A Liga da Justiça, talvez uma das mais bem-sucedidas organizações desta natureza surge deste modelo organizacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro e se expande a partir de então se ramificando e se subdividindo. A localidade de Rio das Pedras na Zona Oeste do Rio de Janeiro ficou conhecida como o epicentro de onde a forma miliciana de controle da violência se expandiu pela cidade do Rio de Janeiro.

A partir de entrevista ao jornal O Globo, o Procurador Luiz Antônio Ayres expõe a complexidade da questão da segurança pública e das organizações milicianas. Segundo dados do Ministério Público do Rio de Janeiro, em torno de 26 bairros da cidade estariam sob o controle de grupos milicianos, isto representa que 16,5% do total de bairros da cidade do Rio de Janeiro (160 bairros) estariam sob o controle destas organizações com aproximadamente um total de 2.2 milhões de pessoas.

A dispersão se dá de maneira planejada segundo o procurador e tem por objetivo alcançar a Zona Norte do Rio de Janeiro, sendo que no atual momento o ponto estratégico de embate entre traficantes e milicianos se dá na Cidade de Deus, onde tem ocorrido uma série de confrontos e mortes decorrentes destas ações e das ações policiais desde 2018.

Ao analisarmos a incidência em três das sete regiões integradas de segurança (RISP) do Rio de Janeiro, percebemos que a partir do ano de 2018 com a chegada de Wilson Witzel ao governo do Estado do Rio de Janeiro, os números da letalidade policial sobem de maneira significativa, posto que a partir de 2018 se intensifica uma política de enfrentamento, tendo o governador dado declarações que reafirmaram essa assertiva, tal como “tiro na cabecinha” numa alusão ao posicionamento de snipers próximos as comunidades da cidade do Rio de Janeiro.

A questão da criminalidade, da segurança pública e das políticas relativas ao controle e diminuição da violência encontram no Rio de Janeiro um círculo de erro e repetição, com pouca margem para opções de novas agendas em termos de segurança pública. Ao longo dos últimos 30 anos a política de segurança pública tem se sustentado na lógica do enfretamento, a qual desconsidera aparentemente fatos auto evidentes, tais como: o ilícito vinculado ao crime organizado e a violência não é exclusividade de uma parcela da população a qual é segregada, socialmente, economicamente e racialmente.

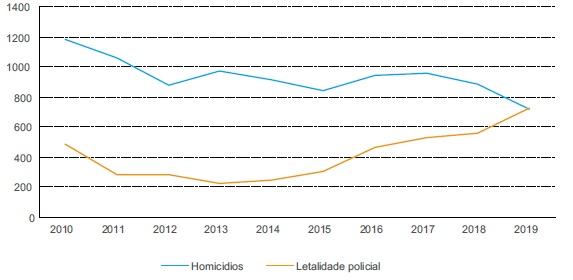

Segundo estudo realizado pelo Centro de Pesquisas do Ministério Público do Rio de Janeiro (CENPE/MPRJ) não é possível estabelecer uma correlação direta entre a aplicação de uma política de segurança pública pautada no enfretamento com maior letalidade por parte dos agentes do Estado e, como efeito causal tendo a diminuição da taxa de homicídios, ainda que a letalidade tenha atingido até julho de 2019, 1.256 pessoas contra, 1.075 do período anterior. Esta afirmação se traduz pela análise detalhada dos dados relativos à queda da taxa de homicídios, com a letalidade dos agentes do Estado projetadas sobre as áreas integradas de segurança pública do Rio de Janeiro. (figura 2)

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP).

Figura 2 Comparativo entre letalidade policial e taxa de homicídio na cidade do Rio de Janeiro (2010-2019)

Segundo o relatório de um total de 39 Áreas de Segurança Integrada de Segurança Pública (AISP), quatro delas respondem por 42% da queda verificada na taxa de homicídios em todo o Estado do Rio de Janeiro. A AISP de Queimados (24) indicou uma queda de 2.5 pontos percentuais na taxa de homicídios dolosos e um aumento de 9.4 pontos percentuais, Nova Iguaçu (20), São Gonçalo (7), Rio das Ostras (32) e Angra dos Reis (33) apresentam uma correlação não linear entre letalidade por agentes do Estado e a queda na taxa de homicídios. Destas 5 áreas somente São Gonçalo com um aumento de 13.2 pontos percentuais e Queimados com 9.4 pontos percentuais registraram aumento nas mortes por intervenção de agentes do Estado. Enquanto Nova Iguaçu registrou queda de 20.7 pontos percentuais, Rio das Ostras queda de 10.5 pontos percentuais e Angra dos Reis com queda de 31 pontos percentuais. Por outro lado, a taxa de letalidade em Santa Cruz na Zona Oeste do Rio de Janeiro enquanto a taxa de homicídios dolosos caiu 1.2 pontos percentuais, a letalidade por agentes do Estado caiu 90 pontos percentuais.

Através destes dados preliminares, os quais merecem maior tempo de análise, que apontam para o indício de que o êxito da política de enfretamento por extermínio pautada no mote “bandido bom é bandido morto” não encontra amparo nos dados registrados pelo Instituto de Segurança Pública e nem tampouco pela análise desenvolvida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não há uma relação causal geral para que se possa afirmar que a diminuição da taxa de homicídios dolosos no Rio de Janeiro esteja vinculada a um tipo de política pública de segurança estruturada sobre a ideia do puro e simples enfrentamento.

É baseado na premissa de que a sociedade brasileira desenvolveu um sistema legal, punitivo e militarizado que reforça a distribuição desigual de poder. No Rio de Janeiro, em particular, portanto, sustentamos que desde a segunda metade dos anos 90, esta “política do confronto” ainda é hegemônica e observamos, então, no cenário político atual que houve um aumento da letalidade do Estado, em face de uma política genocida em que as “vidas indignas”, passíveis de serem “matáveis”, até agosto de 2019, os primeiros oito meses do atual governo, excedem o número de 1.200 pessoas mortas. Há ainda uma intensa produção de execuções, assassinatos e homicídios, quase todos “em nome” da “guerra às drogas”.

Assim sendo, no Rio de Janeiro, há algumas décadas, pode-se observar o exercício punitivo que se articula à política de extermínio, de genocídio, portanto, que atinge os segmentos percebidos como “indignos de vida” (Zaccone, 2015), considerados também como “descartáveis” (Mbembe, 2018). É nesta dialética entre estado de direito e estado policial/penal (Zaffaroni, 2007) que procuramos compreender o “poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (Mbembe, 2018).

Conclusão

Nas sociedades democráticas, as polícias militarizadas crescem significativamente em efetivo, recursos, custos e capacidade de intervenção. As modernas democracias planetárias estão dando mostras de que não podem abrir mão de suas polícias, e com isto, reforçam suas estratégias securitárias, de gestão de riscos ao mesmo tempo em que militarizam a relação com imigrantes, refugiados e suspeitos de terrorismo, dentro de uma lógica de estado de exceção permanente.

Nesse sentido defendemos o argumento de que o estado de direito produz as suas exceções permanentes; em outras palavras, estado de direito e estado de exceção não são antagônicos, e isso sinaliza, de forma bem concreta, para a complexa relação existente entre legalidades e ilegalidades. Vale dizer, também que o estado de direito fabrica em larga escala as suas próprias ilegalidades.

Desta forma, enquanto possibilidade interpretativa, podemos tentar compreender como há ainda todo um dispositivo punitivo e militarizado, jurídico também, que produz incessantemente “vidas indignas”, “vidas matáveis”, e em nome de uma pretensa “guerra ao inimigo”, a questão da “política criminal com derramamento de sangue” (Batista, 1998) no que tange à guerra às drogas, aumenta de forma exponencial a letalidade da polícia e do Estado.

Os mecanismos de controle sobre as ações policiais encontram-se travados pelo montante securitário e expõem seus limites quando o assunto é redução do número de mortes pela polícia. Estamos no dilema entre um aparato policial civil que se submeta às regras do jogo democrático e estratégias ilegais de controle de fronteiras e dos riscos do mundo globalizado.

Pensando mais especificamente sobre o Brasil a partir da experiência desta pesquisa, é possível estabelecer controles e aprimorar os já existentes? Os dados analisados neste artigo mostram que a letalidade de não policiais não é aleatória.

Os números demonstram que o padrão de alta letalidade é mantido, sugerindo que a violência policial é uma ferramenta a ser acessada pelos governos e suas polícias. Temos que pensar nestas questões e apontar agendas de pesquisa que possam jogar um pouco de luz sobre um futuro que, por enquanto, parece incerto.

Por fim, podemos sustentar que a letalidade policial não se encontra afastada da letalidade do Estado, ou seja, se há letalidade policial, há também a letalidade do Estado. Essas letalidades, na verdade, se imbricam e insistem na formulação e execução de políticas genocidas, de confronto, extermínio e que acabam por fomentar milícias.