Introdução

Uma aproximação à arte de Manuel Rosa implica uma predisposição para vencer uma demorada espera, de modo a trespassar o tempo e a cortina de silêncio que a envolve. A espera pode ser longa, mas vale a pena, sempre que o artista se predispõe a expor uma arte que se distingue pela delicada interioridade, quieta melancolia e depurada forma, que nos convida a meditar sobre o essencial.

No Alentejo de memória megalítica, Horta das Pedras foi lugar de bom augúrio onde nasceu Manuel Rosa.

Depois de realizar discretamente a sua formação na ESBAL (1978), surpreendido por uma reprodução do D. Sebastião, de Cutileiro, ruma a Lagos, para conhecer o mestre, com quem trabalhará e que será decisivo na sua formação.

A sua obra afirma-se e afirma o surto de escultura nos anos 80, carregando e instalando uma poética que se faz entre referências literárias e plásticas, interrogando o humano e seus limites tornando-se, gradualmente, mais rara em favor do trabalho que realiza enquanto editor.

Cria, desde o começo, uma escultura enigmática, convocando destroços e memória. Trata-se de uma arte que se posiciona entre uma quietude ansiosa e o silêncio à beira do grito, através de um “encantatório modo de reflectir a condição humana no seu absurdo ou, um pouco mais longe, na sua relação com aquilo que a transcende”. (Almeida, 1987) Nela se inscrevem memórias primordiais, com referências a um universo mítico colectivo, manifestando uma pessoal reflexão.

Ao longo do tempo e contra o tempo

Na primeira exposição individual, realizada na galeria Módulo, em 1984, fez-se imediatamente notar, ao apresentar uma instalação, composta por nove figuras talhadas em calcário branco. Sobre elas Manuel Hermínio Monteiro escreveu que, contrariamente a Miguel Ângelo, Manuel Rosa indica o silêncio às nove esculturas: nove homens, de pé, todos acompanhados de um cão, excepto um. Postos em círculo organizam um anel de silêncio que faz transbordar das suas faces inclinadas o Tempo mais antigo. (Monteiro, 1984)

Uma cabeça descaída deixa o olhar repousar no chão e as mãos que guardam o peito revelam que estas figuras podem aguardar toda a eternidade sem desesperar. São respondedores à espera de chamamento. Formalmente lembram a escultura do Antigo Egipto particularmente os chaouabtis ou respondedores, pequenas estátuas que acompanhavam, no Antigo Egipto, os imperfeitamente chegados à morte. O modo de trabalhar os blocos de pedra, a posição hierática, os braços colados ao peito e o cão que repousa aos pés das figuras, lembra Anúbis, deus do enterramento e do embalsamento com cabeça de chacal, senhor de necrópoles, [que] tem o seu santuário em Cynopolis, cidade dos cães e dos filósofos; ambos, cães e filósofos, símbolo da errância que perdura até ao vale da imortalidade. (Jorge, 1987:86) Ou, recordando Orfeu, argonauta que também visitou o Egipto e que, com a sua lira, domava as feras que se estendiam a seus pés.

Ao Egipto associamos tempo e morte e, de novo, Manuel Hermínio Monteiro escreveu:

(...) se o tempo, empurrado pelo manto da morte, (…) fizer tombar [estas estátuas, elas] ficarão hirtas e actuais descansando: (…) Ficarão como a nobreza que vi esculpida e exposta sobre os seus túmulos pelas catedrais da Europa, com uma espada nas mãos e um livro aberto por travesseira. Ad æternam, ainda verticais em relação à morte que, como é sabido é Negra e propaga-se pelas cidades nocturnas e ruidosamente com gadanha e a pé. Parafraseando Pascoaes, quanto maior é a escuridão, maior é a luz. (Monteiro, 1984)

Escultura enigmática que se abre para um mundo desconhecido e metafísico através de um “encantatório modo de reflectir a condição humana no seu absurdo ou, um pouco mais longe, na sua relação com aquilo que a transcende” (Almeida, 1987) numa quietude ansiosa e num silêncio à beira do grito.

Após 1987 intensifica valores plásticos e de invenção formal, adquirindo a sua temática uma maior densidade, como resultado da abordagem que faz a partir da associação de blocos de pedra cortados mecânicamente.

A figura humana retira-se da sua escultura e a sua atenção centra-se, agora, sobre objectos simbólicos e arquetípicos como o barco e a casa, afirmando antagonicamente, com essa ausência, a presença humana.

O barco, aparelho de transporte, de mudança e símbolo da viagem, é igualmente elemento de regresso e religação à terra. Metaforicamente representa a vida-viagem mas, igualmente, a última viagem na barca de Caronte para atravessar o Estige. Última viagem para a última morada.

Novamente a memória do Egipto, onde a barca solar, transportando o morto nas cerimónias fúnebres, tem lugar de honra.

A casa é outra dessas figuras-objecto. Lugar de estabilidade que instaura um mundo, a casa habitada designa-se fogo. Assim são as casas de Manuel Rosa. Casa e fogo, casa-forno, sendo também igloo.

Uma poética de transmutação atravessa estas obras conciliando opostos contraditórios, evocando o fogo e o gelo, recursos essenciais ao crescimento e à formação, à cristalização ou destruição dos corpos.

Numa linguagem escultórica distinta, explora jogos de luz e de volume, pondo em confronto duas circunstâncias essenciais da existência: a passagem e a permanência.

Situadas numa zona enigmática de espaço e tempo, de indecifração e perenidade, as obras de Manuel Rosa reúnem uma forte carga simbólica que cultiva constantemente binómios antitéticos: positivo-negativo, luz-escuridão, fogo-gelo, água-terra, transitório-perpétuo, morte-vida.

Este confronto não impede, contudo, que o seu trabalho apresente uma sólida unidade formal.

Tecnicamente é possível verificar que os fornos-igloos, revisitam e recompõem modelos rudimentares do artesanato popular, como formas que, apropriadas, servem a escultura, cruzando, por vezes, o Ready-Made com um fazer oficinal que dá corpo às suas obras. Nalguns casos Manuel Rosa usa mesmo peças do artesanato popular, pintando o barro de branco.

São deste período as obras com que é laureado no Prémio Jovem Escultura Unicer, em 1988, (Forno-igloo) e as que, no ano seguinte, leva à Bienal de S. Paulo (Barcos e Fornos).

Nos anos 90 Manuel Rosa apresenta alterações na sua pesquisa formal. Dá uma atenção delicada a pequenos objectos do quotidiano - pegas, puxadores, espirais. A luz continua a assumir grande importância, acrescentando novas dimensões à escultura, através das sombras que projecta, ou criando pequenos mundos, fechados dentro de campânulas de vidro, fazendo da sombra, da luz e dos seus reflexos, também escultura que se instala na intemporalidade, mantendo, simultaneamente, uma forte ligação à terra, aos materiais e ao espírito do lugar, numa relação de equilíbrio entre o corpóreo e o cósmico.

Nas segundas Jornadas de Arte Contemporânea, em 1993, no Porto, apresenta uma instalação nas furnas do edifício da Alfândega, transformando-as num “espaço de meditação grave ou mesmo fúnebre”. (Pomar, 1993)

Num espaço obscuro instala nove sarcófagos negros, construídos em resina de poliester e cobertos de carvão mineral, encostados às colunas de pedra. Estes só se tornam visíveis quando se percorre gradualmente o espaço. Os extremos das alas estão transformados em oblíquos depósitos de sal que, fortemente iluminados, ofuscam o olhar, contrastando com o negro dos sarcófagos.

De novo um jogo de opostos. Recorrente, o tema da sombra e da luz mostra aqui que, num frágil momento de tempo, a luz é escuridão e, voltando a parafrasear Pascoaes, “quanto maior é a escuridão, maior é a luz.”

Assim, os jogos de opostos sucedem-se no tempo ciclicamente: à vida sucede a morte, forma de regeneração da própria vida.

Nesta análise é inevitável constatar que os materiais usados transportam cargas simbólicas ancestrais. O sal, sabe-se, é essencial à vida. Foi moeda que pagava trabalho ainda lembrado na palavra salário. Substância primordial, o sal do baptismo é símbolo do alimento espiritual e da incorruptibilidade que o uso na conservação dos alimentos confirma. Cristal que preserva da corrupção simboliza, assim, a permanência e a eternidade e também dá à cor branca essa simbologia de pureza. Por isso foram as filhas de Loth transformadas em estátuas de sal.

Para os alquimistas é a base de tudo o que toma forma e para os filósofos é fecundador do espírito.

Árabes, Gregos e também Romanos fizeram dele símbolo de amizade e de hospitalidade. Juntamente com o pão que se parte é símbolo de palavra dada.

No Japão, elemento essencial do culto, é usado como purificador, protector contra o mal. Utiliza-se à frente da casa, ou aspergido no regresso de uma cerimónia funerária.

O banho de mar é, ainda, uma forma de purificação tradicional, mesmo numa vida que hoje esquece rituais.

Por sua vez o carvão mineral, a hulha, ao resultar da fossilização de matérias vegetais, sofre uma transmutação. Pelo facto de ser retirado das entranhas da mãe-terra, coloca-o numa linha de simbologia de morte-ressurreição.

Negro que dá luz - era usado para fabricar gás de iluminação e, por ser combustível, possibilita o fogo essencial à vida.

Se estas leituras podem afastar-se das intenções primeiras do autor, a obra constrói por si um equilíbrio que faz o acerto entre o conceptual, o processo de trabalho e os materiais.

Se é notória a oposição Luz/Vida ao Negro/Morte, é possível também perceber que as oposições com que Manuel Rosa joga frequentemente se podem transformar em complementaridades. Assim, no limite da sua pureza, o negro carvão transforma-se em reluzente diamante.

A sua exposição na Galeria Porta 33, no Funchal, em 1996, opera uma síntese feliz de anteriores componentes da obra do autor e [é mais uma vez um] momento de forte afirmação. (Melo, 1996)

Três salas, três instalações. Na primeira sala apresenta um monte de areia de fundição, usada e negra. Desse monte, informe, emergem corpos voltados de costas, que foram moldados directamente na areia.

Manuel Rosa recorre aqui a um princípio de moldagem elementar, que convoca directamente as esculturas de areia e consequentemente a sua efemeridade. Põe à prova uma noção de escultura que foi, durante séculos, uma forma de eternizar o efémero. Assim, a obra ganha existência através do molde e da areia, habitualmente elementos mediadores e não materiais da escultura. É o processo oficinal que se assume obra, cujo resultado é um trabalho realizado através da razão do material, sendo aqui a escultura um modo de evocação da ideia - molde ou sombra - de formas. (Melo, 1996)

O corpo que surge é um resíduo do corpo que foi.

São escórias queimadas tocas ao negro. Com seus anéis de chumbo é a agre carne humana. Como brilham violentamente as cicatrizes. Tão fundo. (Helder, 1994:24)

O que permanece é o lugar que esse corpo definiu devolvido pelo molde e este é “concebido a partir do que não é corpo, do que fica fora do corpo.” (Silva, 1997) A segunda instalação é composta por sete carros de mão cheios, também, de areia de fundição amarela, ainda não utilizada. Cada carro apresenta uma cabeça, igualmente moldada, voltada com o rosto para baixo, afundando na terra o olhar. Nestas duas obras revela-se a dimensão oficinal e metafísica do trabalho de Manuel Rosa que aqui expõe gestos que dão corpo a esse processo. A areia, que tomou forma pela acção do molde, carrega em si a certeza da erosão que o tempo trará. Quando tal acontecer será o regresso ao informe, a areia será areia, o pó será pó.

É possível ver aqui uma encenação do grande drama de qualquer corpo, [que] é o seu regresso à terra (…), a fusão com o elemento primitivo. A derradeira indiferenciação. A última ausência. Como se ao corpo só fosse permitido um lapso efémero da existência. Uma curta presença. (Silva, 1997) Ou a possibilidade da mesma matéria se metamorfosear noutra forma. Um outro modo de eternidade conferido pela possibilidade de eterno retorno ao estado primordial.

Nesta exposição mostrou ainda pequenos objectos que fundem a sua forma com configurações familiares e íntimas da mão, aparentadas com pegas. Estas formas-fronteira instaladas no limite do que é ainda escultura não se dirigem à mão, mas ao olhar. O jogo que a luz com elas faz, atribui às sombras lugar de obra. Um qualquer corpo precisa da sua sombra para não ser um fantasma.

Nesta viagem pela obra de Manuel Rosa, a exposição realizada na Galeria Pedro Oliveira, no Porto, em 1998, volta a surpreender através de diferentes sínteses que faz a partir de preocupações anteriores.

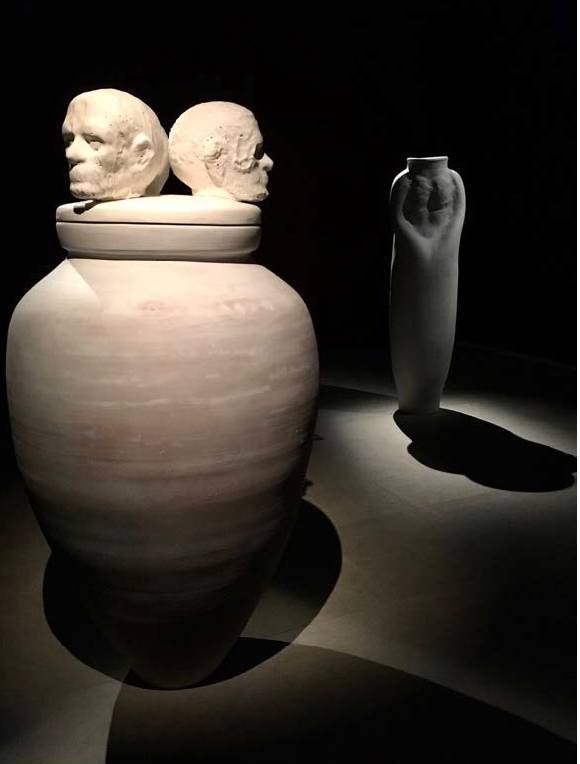

Apresenta um conjunto de talhas antropomorfizadas, tomando o barro como material. Formas inquietantes, imóveis no tempo e que questionam a sua função enquanto esperam o sopro de Deus. (Monteiro, 1998)

Manuel Rosa convoca “o lado mais positivo do novo [que] é o de responder a um desejo antigo”, (Valéry, 1994:22) com formas familiares e de forte carga simbólica. Desta vez talhas em barro, um material primordial para objectos primordiais, para funções primordiais.

Sobre a arte da olaria Lévy-Strauss afirma que “é provavelmente aquela em que a passagem [à matéria] se realiza de modo mais directo. O oleiro ao impôr uma forma a uma matéria (…) ao arrancá-la ao campo ilimitado dos possíveis”, torna-se demiurgo. (Lévy-Strauss, 1987:175)

O vaso é, assim, uma restrição de matéria que restringe as matérias nele contidas. Desta forma a antropomorfização dos vasos é molde que antropomorfiza as substâncias nele encerradas.

O barro extraído da terra, modelado e cozido, torna-se continente que recebe como conteúdo alimentos, também provenientes da terra, que serão ingeridos pelo corpo. Tornam-se, assim, uma unidade orgânica que são simultaneamente matéria e forma.

Manuel Hermínio Monteiro afirma que

o continente, a talha antropomorfizada consolida, funde e carrega simbolicamente de energia o seu interior, potencializando o seu conteúdo como significante, a sua obscuridade, o seu sangue oculto, o seu segredo íntimo. Quer dizer: o vazio foi definitivamente expulso do seu interior. Através do gesto do artista, é esse mesmo interior que está a ser tocado e esculpido. (Monteiro, 1998)

Abre, no entanto, uma porta para um “um discurso da despersonalização ou da desumanização do corpo (…) da massificação, (…) da anulação sistemática até ao objecto e, principalmente, até ao vazio”, contrapondo que se trata, no entanto, de “uma arte de alquimia artesanal que aqui se mostra.” (Monteiro, 1998)

Formalmente, estes são o inverso dos vasos canopos egípcios, que serviam para conservar as entranhas removidas aos corpos a mumificar.

Sem tampa, abrem-se para oplano celeste. Éovaso quese antropomorfiza, mas agora é corpo sem órgãos e o seu conteúdo é, simultaneamente, alimento e corpo. Novamente Manuel Rosa transforma opostos em complementares, colocando-se e colocando-nos diante destes duplos negativos, em que nos podemos ver.

Conclusão

No seu regresso às exposições (Clareira, 2018 na SNBA e em 2019 no CIACJG) retoma, reconfigura, elipticamente, questões antigas (Figura 1, Figura 2, Figura 3). A estratégia expositiva para apresentação das suas obras, através de diferentes associações resultam em esculturas instalações que ocupam, conquistam e extrapolam o espaço que as contém. Mais que órgãos individualizados num corpo, a montagem confere-lhes nova unidade.

Figura 1 Manuel Rosa. Sem Título. 2018. Barro cozido e gesso. 181 x 92 x 92 cm Exposição Clareira. CIAJG 23 de Fevereiro - 6 de Outubro de 2019. Fonte: própria.

Figura 2 Manuel Rosa. Sem Título. 2018. Gesso. C. 30 x 100 x 100 cm. Exposição Clareira. CIAJG 23 de Fevereiro - 6 de Outubro de 2019. Fonte: própria.

Figura 3 Manuel Rosa. Sem Título. 1996. Instalação com areia de fundição. C. 85x180x480cm. Exposição Clareira. CIAJG 23 de Fevereiro - 6 de Outubro de 2019. Fonte: própria.

A figura humana reaparece numa relação antropológica, mais enfática com a Vanitas. Quando coloca cabeças e caveiras sobre taças ou sobre talhas, estes são mais que objectos-dispositivos para delimitarem campos e definirem espaço para uma existência física. Funcionam como elementos de suspensão formando uma Clareira. Ao abrir um campo, uma clareira também o limita. Deste modo o olhar, num espaço simultaneamente aberto e confinado, como é o de uma clareira, é impelido para o alto. Assim, estes são objectos de vida sem, contudo, esquecerem a morte e Manuel Rosa dedica-se a reconstruir o espanto diante do mundo, através de uma escultura, cujo trabalho se realiza através da razão do material, afirmando de modo poético o mundo. E esta libertação poética, porque mais verdadeira, é uma forma de se libertar do tempo, cumprindo o desígnio de dispor a sua arte ao longo do tempo e contra o tempo.