Introdução

A democracia - ou melhor, a crise da democracia - vem se destacando como objeto de reflexão e ganhando destaque nos últimos anos. Não é por acaso que, no período recente, livros sobre o fim da democracia - como ilustram as obras Como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018), e Como a democracia chega ao fim, de David Runciman (2018) - ecoam fortemente na discussão acadêmica e fora dela.

Na América Latina esse descenso democrático tem se manifestado, sobretudo, através do fenômeno do neogolpismo. Quanto a esses golpes de novo tipo - com razoável diferença em relação ao modelo de golpe de Estado “clássico” do século xx -, podemos destacar alguns elementos que os distinguem, como: a ausência dos militares no processo (ou seja, ocorre de uma forma mais indireta); o uso de elementos como corrupção ou inaptidão dos políticos para justificar e propor uma saída golpista aos impasses políticos; a preocupação em manter a aparência democrática a todo custo, sempre se apoiando no judiciário e no legislativo para tal; e o aprofundamento de uma agenda neoliberal, ainda mais extremada, como pano de fundo ideológico (Moreno Velador & Figueroa Ibarra, 2019). Para dimensionarmos esse fenômeno na América Latina, nestas primeiras décadas do século xxi, podemos verificar vários golpes ou tentativas de golpe: na Venezuela, em 2002 (frustrado); no Haiti, em 2004; na Bolívia, em 2008 (frustrado); nas Honduras, em 2009; no Equador, em 2010 (frustrado); no Paraguai, em 2012; no Brasil, em 2016; e na Bolívia, em 2019.

Contudo, esse fenômeno não é uma particularidade da América Latina. Runciman (2018) apresenta de uma maneira interessante o modo como a democracia é golpeada no século xxi, sem a necessidade de soldados, tanques nas ruas ou prisões. Ilustrando a partir do caso grego1, propõe que, para a democracia ser golpeada, é preciso “apenas que um governo democraticamente eleito se veja na situação de refém de forças a que não tem poder para resistir” (Runciman, 2018, s.p.). No caso em questão, forças econômicas.

Diante disso, intencionamos investigar como uma conjunção de crises - econômica, social, política e institucional - tomou a forma de uma crise de hegemonia, seguindo a análise de Antonio Gramsci, que desembocou no golpe institucional de 2016 no Brasil. Ou seja, quais elementos compõem o cenário sobre o qual se desenhou o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República nesse ano?

A reflexão em torno do processo de destituição de Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT) tem mobilizado uma ampla agenda de pesquisa no Brasil desde então. Não é nossa intenção mapear essa discussão acadêmica ou mesmo travar debate teórico‑conceitual com as diferentes interpretações do processo, pois entendemos que o trabalho de Danilo Martuscelli (2020) dá conta dessas duas dimensões. Nossa pretensão, neste artigo, é apresentar como a articulação de um conjunto de elementos conjunturais apontam para a consolidação de uma crise orgânica.

Para isso, o trabalho que segue está dividido da seguinte forma: temos uma primeira seção com indicações teórico‑metodológicas sobre crise orgânica, com base em Antonio Gramsci, que fundamenta a análise. Em seguida, uma seção dedicada à crise brasileira que resulta do golpe parlamentar, considerando suas múltiplas determinações: crise econômica, crise social, crise da pequena política e o golpe como resposta à crise de hegemonia. Por fim, a apresentação da agenda econômica que fundamentou o golpe de 2016.

1. Crise orgânica - Indicações teórico‑metodológicas

O filósofo e revolucionário italiano, Antonio Gramsci, se destaca como uma eloquente referência para se pensar nas particularidades e nos processos de transformação na periferia do capitalismo. Na análise que propomos, sobressai a discussão que Gramsci (2016) fez sobre crises orgânicas ou de hegemonia. Como aparece no §37 do Caderno 13 dos Cadernos do cárcere2, as crises orgânicas, diferentemente das conjunturais, são muito mais profundas e se manifestam na dificuldade crescente de formar os governos e na instabilidade cada vez maior dentro destes. Uma crise desse tipo, mesmo que tenha um processo diferente em cada país, apresenta o mesmo conteúdo, como se indica no §23 do Caderno 13.

Essas crises de hegemonia acontecem quando: 1) “em certo ponto da sua história, os grupos sociais se separem de seus partidos tradicionais”; 2) “a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento político para o qual pediu ou impôs pela força o consenso das grandes massas”; e/ou 3) “porque as amplas massas passaram subitamente da passividade política para uma certa atividade” (Gramsci, 2016, p. 60).

Esses momentos de crise orgânica são delicados e perigosos para a história nacional, visto que diante de uma crise orgânica se abre possibilidade para soluções de força, atividades de potência oculta representada por homens providenciais ou carismáticos. O risco desse tipo de crise decorre das diferentes (in)capacidades que dispõe os diversos estratos da sociedade de se orientar e/ou de se organizar no mesmo ritmo (Gramsci, 2016). Nesse sentido, a crise de autoridade - como momento particular da crise orgânica - é para Gramsci o sinal de uma mudança nos tempos. Ou seja, diante da entrada das massas na esfera política, fica impossível manter a hegemonia tal qual como estava (Filippini, 2017).

Por isso, diante de uma crise orgânica ou de hegemonia, pode acontecer uma recomposição, visto que a classe dirigente tradicional pode mudar de lideranças e de programa para retomar o controle que lhe foge, apresentando promessas demagógicas e, uma vez se mantendo no poder, reforçá‑lo e dele se servir para atacar o adversário (Gramsci, 2016). Essas crises, caso não encontrem solução via recomposição, podem encontrá‑la mediante um chefe carismático, em virtude de os grupos políticos tradicionais não disporem de forças para vencer a disputa (Gramsci, 2016).

Ainda pode acontecer, como está sugerido no §34 do Caderno 3 (caderno miscelâneo, escrito em 1930), momentos em que “as grandes massas se destacam das ideologias tradicionais”, o que se caracteriza como uma crise de autoridade, abrindo possibilidades políticas através das quais “se pode concluir que estão se formando as condições mais favoráveis para uma expansão inédita do materialismo histórico” (Gramsci, 2016, p. 187) - ou o avanço da luta de classes, por parte das classes trabalhadoras e subalternas.

Para a investigação que se segue, usaremos esse referencial analítico, entendendo que houve uma convergência entre a crise econômica, uma crise social e uma crise política, resultando numa crise de legitimidade das instituições políticas e, consequentemente, numa conjuntura histórica particular.

2. Crise orgânica, crise do neodesenvolvimentismo e o golpe de 2016

Tomando o aparato proposto anteriormente, com base em Gramsci, podemos relacionar um conjunto de elementos ocorridos na década passada no Brasil a partir da chave de leitura da crise orgânica, buscando a mediação entre elementos conjunturais e orgânicos. Tentamos, além disso, articular aspectos econômicos, sociais e políticos.

Esses elementos têm como momento fulcral o ano de 2016, em que o governo do PT, sob a liderança de Dilma Rousseff, teve um fim abrupto mediante um golpe institucional parlamentar, marcando o encerramento da proposta neodesenvolvimentista. Esse golpe deve ser analisado no bojo de uma crise orgânica que se abriu como desdobramento da crise capitalista internacional de 2008, e se aprofundou no primeiro mandato de Dilma com as mobilizações de rua que aconteceram em junho de 2013 e com os desgastes políticos e institucionais.

2.1. Crise econômica

A crise econômica de 2008 afetou o conjunto da economia mundial. Esta crise foi causada pela superacumulação de capital fictício. O detonador foi a inadimplência das hipotecas de famílias pobres estadunidenses, sem condições de pagar. Isso resultou no estouro da bolha especulativa dos empréstimos subprimes no mercado imobiliário daquele país. A partir daí a crise financeira impactou um conjunto de outros países. Na Europa, sobretudo a partir de 2010, a crise tomou a forma de crise das dívidas soberanas, em que os PIIGS (acrônimo inglês de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha), expressão depreciativa criada na época, foram os mais atingidos. Contudo, a crise não ficou restrita aos países centrais. As economias dependentes que vivenciaram uma conjuntura favorável entre 2002 e 2007, entre as quais o Brasil, foram impactadas mais adiante.

As crises econômicas, como bem indicou Gramsci (2016), são determinantes nas crises históricas fundamentais. Isso não significa uma relação mecânica entre uma crise econômica e uma crise de hegemonia, mas “as crises econômicas produzem eventos fundamentais; podem [...] criar um terreno mais favorável à difusão de determinado modo de pensar” (Gramsci, 2016, p. 44). Portanto, as crises econômicas - a depender de suas características e intensidade - possibilitam o seu desdobramento em outras dimensões, podendo se tornar uma crise de hegemonia.

Como desdobramento internacional da crise, pode‑se perceber as seguintes etapas: a queda abrupta (2007‑2008), os planos de austeridade (2010‑2011), a crise dos chamados emergentes (2012‑2015), a queda do preço das commodities (2014) (cf. Tonelo, 2021) e, podemos acrescentar, a crise sanitária (2020‑2022).

No Brasil, a partir de 2012, pode‑se identificar elementos que apontam para o início da crise - no bojo da crise dos chamados emergentes e com a queda dos preços das commodities. Para contexto, no período pré‑crise, em terras brasileiras, o primeiro e segundo governos de Lula da Silva foram marcados pelo neodesenvolvimentismo3, apoiado em um arranjo econômico muito particular - crédito internacional favorável e expansão das exportações, sobretudo de commodities (Carcanholo, 2018). Diante desse cenário, o neodesenvolvimentismo expressou uma tentativa de conciliação de classes, associado à promessa de crescimento econômico com redução das desigualdades (Santos, 2021). Em resumo, associado “ao neoliberalismo dos primeiros anos [...] sem muita demora foram acrescidos uma série de programas de tintas reformistas, sempre evitando a centralidade das lutas capital/trabalho” (Silva, 2018, p. 92).

No entanto, a crise abriu rachaduras no projeto neodesenvolvimentista de conciliação de classes. Esse grande empreendimento, montado a partir de um arranjo econômico, político e social muito particular, possibilitou crescimento econômico, após níveis muito baixos nas décadas finais do século xx, aumento do salário‑mínimo, após um longo período de arrocho, e programas de transferência de renda que tiveram impacto importante nas condições de vida das classes subalternas e trabalhadoras. Tudo isso sem contrastar com os interesses do grande capital financeiro internacional e nacional, e ainda abrindo espaço para uma fração da burguesia interna - especialmente aquela ligada ao agronegócio e à construção civil -, que melhorou sua posição no bloco no poder (Gomes & Santos, 2024).

Contudo, diante do avançar da crise e da ausência de crescimento econômico, não havia espaço para que todos seguissem ganhando. Na lógica capitalista, de primazia do lucro, alguém deveria pagar a conta. Merece destaque o dado que - diante do contexto de crise e queda da taxa de lucro - a economia do Brasil, nos anos que antecedem o golpe de 2016, estava funcionando praticamente a pleno emprego. Ou seja, a taxa de desemprego média para o ano de 2014 - cujo crescimento do PIB foi de apenas 0,5% - estava em 4,8% da População Economicamente Ativa (a menor da série histórica anual que começou a ser calculada em 2003) (cf. Gomes & Santos, 2024). Por outro lado, percebemos que a desaceleração econômica em associação ao cenário internacional desfavorável resultou em uma redução das taxas de lucro, impactando negativamente na acumulação de capital no país.

Tomando, por exemplo, a rentabilidade das 500 maiores empresas não bancárias, vemos que passaram de uma rentabilidade média de 10,1% ao ano, no segundo mandato de Lula (2007‑2010), para 5,3% no primeiro mandato de Dilma (2011‑2014), conforme dados de Pinto et al. (2016). Outros setores tiveram grande impacto negativo nesse mesmo período, por exemplo, os do ramo do Petróleo, Gás Refinado e Coque (Petrobras), que passaram de 18,4% de rentabilidade média ao ano, no segundo governo de Lula, para 4,0%, no primeiro mandato de Dilma, com destaque para 7% negativos no ano de 2014. Neste mesmo ano, a rentabilidade das seis maiores empresas da construção civil foi de 1,9% contra 15,7% em 2010, último ano do governo de Lula (Pinto et al., 2016). Essa brusca queda na taxa de lucro das grandes construtoras e empresas ligadas ao petróleo pode ser explicada, principalmente, pela desaceleração do investimento e pelo impacto do início das atividades da Operação Lava Jato sobre as empresas desse ramo (Pinto et al., 2017).

É oportuno mencionar que a Operação Lava Jato4 - com clara inspiração na Operação Mãos Limpas da Itália - se apresentou como profundamente parcial e colocou o judiciário numa posição de sujeito político importante, determinando os grandes acontecimentos políticos que se seguiram ao início da operação em 2014 e elevando o ex‑juiz, Sérgio Moro, à posição de “herói nacional” numa cruzada contra a “corrupção”. Produzindo, no processo, um grande impacto econômico negativo sobre a lucratividade desses capitais.

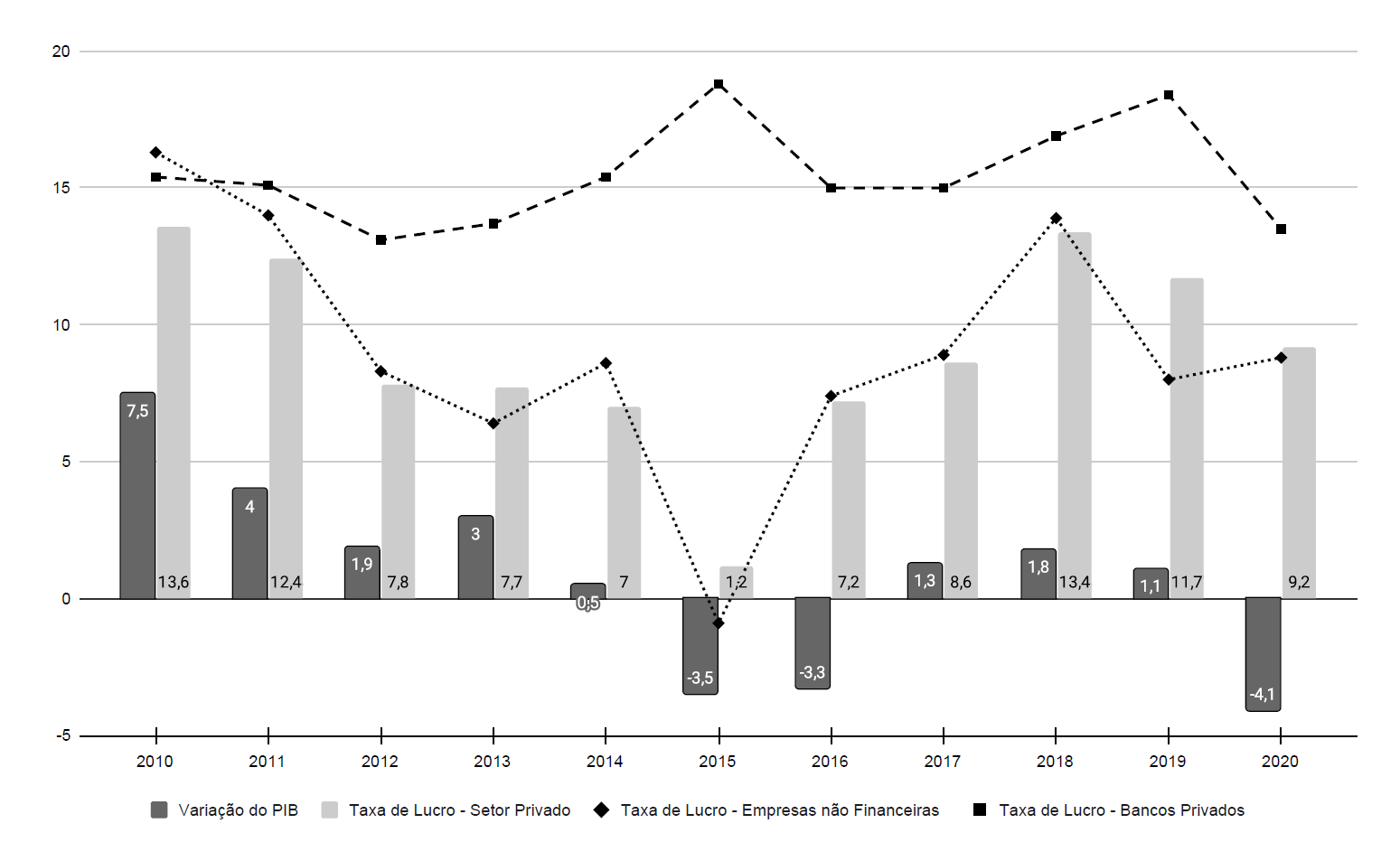

O Gráfico 1 traz informações sobre a taxa de lucro das 500 maiores empresas de capital aberto no Brasil e a variação do PIB brasileiro entre os anos de 2010 e 2020.

Gráfico 1 Evolução da taxa de lucro das 500 maiores empresas privadas de capital aberto e variação do PIB (em %) - Brasil (2010‑2020). Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Jabbour et al. (2022, p. 185).

Diante dos dados, podemos perceber uma queda no crescimento do PIB, especialmente em 2014, que marcou um crescimento de apenas 0,5%. A crise se agravou em 2015 e 2016 com valores negativos de 3,5% e 3,3% respectivamente. Além disso, chama atenção a expressiva queda da taxa de lucro a partir de 2012 e até 2015, particularmente das empresas não financeiras. Merece destaque a discrepância entre o lucro dessas empresas não financeiras em relação às bancárias e financeiras, os dados indicam que em 2015 as empresas não financeiras tiveram uma taxa de lucro negativa de ‑0,9% enquanto os bancos privados atingiram o maior valor dessa série com 18,8%.

Ainda pesou contra a situação econômica brasileira a desaceleração da economia chinesa e as políticas de austeridade da Europa decorrentes da crise financeira internacional iniciada em 2008, que tiveram como resultado um processo de desordem da acumulação capitalista global. Essa situação impactou negativamente o Brasil, de modo que percebemos uma reversão dos termos de troca do Brasil com o resto do mundo, com queda de 21% entre 2011 e 2015, impactando a renda e o balanço de pagamentos (Pinto et al., 2017).

Além de tudo, o mercado interno que vinha aquecido, impulsionado por uma forte demanda por bens e serviços, desde a década anterior - com base na expansão do crédito às famílias, políticas anticíclicas e de incentivo industrial - foi duramente impactado com o elevado endividamento das famílias. Dessa forma, a economia brasileira foi duplamente atingida, o mercado externo desacelerou e o mercado interno apresentava claros sinais de esgotamento.

2.2. Crise social

O ano de 2013 foi marcante no contexto da crise orgânica. Esse ano encerrou o período de relativa estabilidade social, econômica e política que o país estava passando. A crise econômica começou a dar sinais, seguida de crescente aumento da efervescência social, que apontavam para uma acelerada decomposição do pacto político neodesenvolvimentista de conciliação de classes. De acordo com Ricardo Antunes (2018, pp. 284-285), nesse ano verificou‑se, por exemplo, grande protagonismo dos trabalhadores e uma onda grevista de grande amplitude - 2050 greves registradas, em comparação com 877 do ano anterior, um crescimento de aproximadamente 134% de 2012 para 2013.

Ainda nesse ano aconteceram grandes mobilizações de rua. Estas foram fruto das contradições existentes entre as aspirações de ascensão social, provocadas pela promessa da “nova classe média”, em contraste com os limites estruturais de um país subordinado à espoliação do capital financeiro internacional (Matos, 2019). Houve então uma fratura, que se expressou nas ruas, entre um amplo conjunto das massas populares e o PT que, outrora, detinha - junto às centrais sindicais, particularmente a Central Única dos Trabalhadores, e movimentos sociais - essa prerrogativa de “representar” as ruas.

Plínio de Arruda Sampaio Jr. destaca que “a emergência das classes subalternas no cenário histórico (como ocorreu na surpreendente rebelião urbana de 2013) alarmou as classes dominantes em relação ao risco de uma insubordinação dos pobres” (2017, p. 245). Basta observar o pronunciamento de Dilma Rousseff no dia 21 de junho de 20135, no auge das manifestações, quando discursou no sentido de apaziguar os ânimos, esforçando‑se para demonstrar que tinha condições de manter o jogo político.

É importante lembrar que as manifestações que se iniciaram motivadas contra o aumento da passagem de transporte coletivo, impulsionadas pelo Movimento Passe Livre, logo tomaram outra proporção e atingiram as principais cidades do país num movimento muito maior de insatisfação. Felipe Demier destacou que as mobilizações de junho “exigiam, entre outras demandas, Saúde, Educação e Transporte públicos, baratos e de qualidade” (2018, p. 69).

Esse processo expressa os limites do que Marcos Aurélio da Silva (2018) chamou de “reformismo fraco”, ou seja, um “equilíbrio contraditório” em que a posição hegemônica no âmbito do PT estava marcada por uma percepção de se mudar o Brasil sem reformas estruturais. Desse modo, percebemos a ausência de rupturas e a presença do desejo da conciliação, em busca de acumulação de forças por meio da institucionalidade eleitoral em detrimento da mobilização social, da organização partidária e da disputa cultural‑ideológica. Diante disso, é no ano de 2013 que a crise econômica toma um corpo social e desemboca numa crise política. As mobilizações de rua, somadas às greves de diversas categorias profissionais, escancararam os limites das políticas de conciliação de classes. Entendemos que o que levou a juventude às ruas nesse ano foi a impossibilidade de se fazer cumprir a promessa de um capitalismo “social”, quando a crise internacional impôs limites ao avanço na elevação substantiva do nível salarial e à melhoria substancial dos serviços públicos de modo a atender à expectativa de melhoria nas condições de vida da população. Não foi pelo aumento de 20 centavos nas passagens, mas para cobrar a promessa do “desenvolvimento”.

Após as manifestações, houve um acirramento da contradição dos interesses das diferentes classes e, consequentemente, da luta entre elas. Enquanto os jovens saíram a protestar pelo cumprimento do que havia de progressista na Constituição de 1988, as diversas frações da burguesia apontavam pelo caminho inverso, ou seja, o reforço da hegemonia neoliberal. Surgiu, assim, uma crise de autoridade. A conjunção desses elementos conjunturais conformou‑se num momento orgânico.

Diante da crise, o petismo, através dos seus intelectuais, teve enorme dificuldade em manter a hegemonia. Diversos grupos de direita, extrema‑direita, conservadores e ultraneoliberais ganharam terreno, somados ao já consagrado poder da mídia, e influenciaram fortemente os rumos das manifestações. A presidente Dilma Rousseff, que inicialmente detinha elevados índices de popularidade - ao nível de 63% de eleitores que aprovavam o seu governo (considerando‑o bom/ótimo) -, em março de 2013, após o início das mobilizações, viu sua popularidade baixar drasticamente, passando a 55% em junho e 31% em julho. Por outro lado, os que consideravam o governo ruim/péssimo subiram de 7% em março, passando para 13% em junho e atingindo 31% em julho (Oliveira & Passarinho, 2013).

As mobilizações abriram esse enorme campo de disputa entre a direita e a esquerda pelo controle do Estado. Disputa que, tendo em conta os constrangimentos do capital, serviria meramente para administrar o grau do ajuste econômico pelo qual o Brasil deveria passar sob pressão das novas exigências do capital em tempos de crise (Sampaio Jr., 2017). A grande questão é que a democracia neoliberal não tem mecanismos para canalizar esse processo de insatisfação popular e demandas populares. Por isso, “as frustrações populares tendem a ser capturadas, interpretadas e expressas através da mídia de direita e organizações políticas, movimentos e governos de extrema‑direita” (Saad Filho, 2023, p. 73)

É nesse contexto que Dilma Rousseff chega às eleições de 2014, com a crise internacional se acentuando e com a crise social e política iniciada nas ruas no ano anterior. Rousseff conseguiu vencer novamente as eleições, prometendo uma agenda de continuidade neodesenvolvimentista, com grande apelo às classes e grupos sociais subalternos. No entanto, após as eleições de 2014, diante da ofensiva política do campo neoliberal, optou por uma política de recuo e não de resistência, propondo e começando a aplicar o ajuste fiscal demandado pela burguesia neoliberal (Boito Jr., 2016). Ou seja, mesmo com a sua vitória no processo eleitoral, acabou por adotar o programa político derrotado nas urnas. A escolha do Chicago boy6 Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda é emblemática, já sem mencionar o massivo volume de isenção fiscal que concedeu, na cifra de mais de R$ 100 bilhões somente em 2015, para “estimular” o investimento capitalista (Souza & Bôas, 2015).

Entretanto, apesar da guinada a uma agenda neoliberal de ajustes, ainda manteve a lógica petista de governar. A tentativa de conciliação de classes ainda estava presente. Para ilustrar, podemos ter em conta o salário‑mínimo real: em 2015 ele cresceu 2,46%, enquanto nos anos seguintes do governo de Michel Temer, por exemplo, em termos reais, diminuiu 0,1% em 2017 e 0,25% em 2018 (G1, 2019). Essa informação serve para ilustrar que o cenário não permitia mais uma busca de um equilíbrio no qual todas as partes ganham. A crise econômica era imperativa e o Estado tinha de escolher aqueles que iriam perder.

Nesse cenário - em meio à pressão das classes dominantes para uma mudança no leme da política econômica, demandando ajustes cada vez mais duros em ataque à classe trabalhadora - entre 2015 e 2016 começou a se desenhar o golpe institucional parlamentar contra Dilma Rousseff e o PT. O governo, ao invés de se apoiar no campo “democrático‑popular” ao qual dizia representar, e mobilizar esses setores populares em defesa do seu próprio mandato, lutando pela manutenção da experiência neodesenvolvimentista, deu preferência a lutar mediante acordos de cúpula, cedendo, cada vez mais, às pressões liberalizantes. Não obstante, o que se observou foi a ausência de uma defesa popular expressiva ao voto dado um ano e meio antes. Os rumos e as escolhas de Dilma Rousseff a afastaram das bases que a elegeram. O que se percebia era o descontentamento popular em resposta ao desemprego e dificuldades gerais do governo em cumprir o que havia prometido nas eleições.

Dessa forma, Dilma isolou‑se de sua base social e abriu caminho para uma ofensiva reacionária ainda mais poderosa do que a que apareceu durante as eleições. Assim, “o sonho de que um governo de conciliação de classes seria capaz de criar um Brasil para todos” (Sampaio Jr., 2017, pp. 246-247) acabou se tornando um pesadelo, com os eventos que se seguiram.

2.3. Crise da pequena política

Vale a pena mencionar alguns eventos no âmbito da pequena política que tiveram impacto nos acontecimentos subsequentes. Conforme o pensamento de Gramsci no §5 do Caderno 13, a grande política refere‑se “à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico‑sociais”, enquanto a pequena política é a política do dia a dia, “de corredor, de intrigas […] que compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política” (Gramsci, 2016, p. 21).

Desse modo, nos “corredores” da pequena política, Eduardo Cunha, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), então presidente da Câmara dos Deputados, em março de 2015 declarou na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras: “Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda” (Cunha, tal como citado em Calgaro, 2015). No entanto, em setembro do mesmo ano, surgiram indícios através de uma investigação aberta pelo Ministério Público suíço de que ele tinha contas lá. Se a informação fosse comprovada (como de fato foi), ele seria levado à Comissão de Ética da Câmara por quebra de decoro por mentir, perdendo assim seu mandato. Assim, o pontapé inicial para o golpe foi o revanchismo de Eduardo Cunha contra o PT, em decorrência do partido ter lhe negado apoio na Comissão de Ética. Essa desavença pode ter sido a fagulha, como o próprio Michel Temer indicou em entrevista no programa “Em foco com Andréia Sadi” da Globo (cf. GloboNews, 2019), mas não teria avançado caso não fosse uma demanda de poderosas frações da burguesia. Desse modo, a pequena e a grande política se cruzam, ao tempo que o acúmulo de elementos conjunturais passa a compor uma crise orgânica.

Em outubro de 2015, Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, elaborado pelos juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal, acusando Dilma de ter editado seis decretos de abertura de crédito suplementar sem a autorização do Congresso e utilizado bancos públicos para financiar programas de governo, o que ficou sendo chamado de “pedaladas fiscais” (Cavalcanti & Venerio, 2017). Em dezembro, após acolhido o pedido de impeachment, chegou ao público uma carta de “desabafo” de Temer para Dilma, alegando que se sentia tratado como um “vice decorativo”, que tinha perdido “todo protagonismo político” que tivera, que só era chamado “para resolver as votações do PMDB e as crises políticas”; alegava também a falta de participação do PMDB na discussão das formulações econômicas ou políticas; lamentava que o programa Uma ponte para o futuro do PMDB tivesse sido considerado uma manobra desleal, e terminava a carta alegando que a presidente Dilma Rousseff não tinha confiança nele ou no PMDB (Sadi, 2015).

No dia 13 de março de 2016, houve nas ruas uma grande manifestação contra o governo petista - o que a direita chamou de “maior manifestação da história do país” (Estadão, 2016) - em que se estima que tenham ido às ruas três milhões de pessoas pelo país. Poucos dias depois, Lula da Silva foi nomeado Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, com objetivo de fazer a articulação política do governo, mas o ato foi suspenso pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em virtude da divulgação de áudios de conversas entre Lula da Silva e Dilma Rousseff, alegando que a nomeação tinha o objetivo de atrapalhar investigações contra ele. Quem retirou o caráter sigiloso das interceptações telefônicas de Lula e as divulgou através da TV Globo foi o então juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato.

No dia 17 de abril do mesmo ano aconteceu uma das situações mais esdrúxulas da história política brasileira recente (cf. Diário de Goiás, 2016): a votação pela abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, em que os “representantes do povo” - em nome de Deus, da família, dos seus eleitores, de torturadores da ditadura militar, contra o comunismo, etc. - aprovaram por 367 votos a 137 (e 7 abstenções) o processo para ser encaminhado ao Senado Federal.

Em seguida, Dilma foi afastada por 180 dias enquanto o processo passava para os trâmites seguintes. Após o afastamento, Michel Temer discursou como Presidente, no dia 12 de maio, apresentando os novos ministros, quando aproveitou para pedir confiança ao povo brasileiro, confiança na “vitalidade da […] democracia”, confiança na “recuperação da economia nacional”; e para destacar sua “absoluta convicção” de que era fundamental “resgatar a credibilidade do Brasil [...] para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio, e os trabalhadores” retomassem os investimentos. Preparava‑se o terreno, entre as frações burguesas, para sua efetivação no Palácio do Planalto (Temer, tal como citado em Folha de S. Paulo, 2016).

Por fim, no dia 31 de agosto de 2016, o golpe foi consagrado no Senado por 61 votos a 20. Sem urnas nem participação popular, Michel Temer, do PMDB, tomou posse da presidência da República, consagrando a vitória de um projeto ultraneoliberal sobre o respiro de projeto neodesenvolvimentista, já em estado de falência múltipla.

2.4. O golpe como resposta à crise orgânica

A crise orgânica - que é também uma crise de conjunto: econômica, social e política - trouxe para primeiro plano as contradições fundamentais das classes dominantes que não podiam ser resolvidas pelos métodos habituais. Abriu‑se um período de questionamento da orientação da classe dominante que se expressou na crise do regime político e de seus partidos tradicionais (Barbieri, 2019). O golpe institucional de 2016 - ainda que tenha sido um processo permeado de contradições - foi a tentativa de recompor o regime político pela direita. A fala do senador Romero Jucá, do PMDB, em maio de 2016, é emblemática: “Eu só acho o seguinte: com Dilma não dá, com a situação que está. [...] Tem que resolver essa (sic.) porra... Tem que mudar o governo pra poder estancar essa sangria. [...] Com o Supremo, com tudo” (Jucá, tal como citado em G1, 2016).

Conforme Danilo Martuscelli (2020), todo golpe de Estado significa uma mudança na correlação de forças, podendo acarretar uma redefinição da hegemonia política. Isso pode significar a substituição da fração de classe que exerce o controle sobre o poder decisório da política estatal ou um reforço da hegemonia de uma determinada fração burguesa. O golpe de 2016 significou, com isso, “o reforço da hegemonia política dos interesses do capital financeiro internacional e da burguesia a ela associada” (Martuscelli, 2020, p. 93).

Quanto ao debate sobre se a atribuição da palavra “golpe” é apropriada para descrever o processo de impeachment, ressaltamos que as “pedaladas fiscais”, a suposta causa para o tal crime de responsabilidade imputado a Dilma Rousseff, foram legalizadas dois dias após o afastamento dela (Jornal do Brasil, 2016). Nunca se tratou de um crime de responsabilidade, mas de uma manobra política, através do parlamento, para afastá‑la. Para não restar dúvida que se tratou de um golpe, cabe mencionar que Aloysio Nunes, do Partido da Social Democracia Brasileira, que foi Ministro das Relações Exteriores no governo de Temer, disse em entrevista (pós‑Vaza Jato) que houve uma manipulação política pelo impeachment devido à Operação Lava Jato e pelo ex‑juiz Sérgio Moro (Marques & Bächtold, 2019). Até mesmo Michel Temer, no programa Roda Viva, falou com todas as letras: “Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe” (cf. Roda Viva, 2019).

Devemos ressaltar, contudo, que o golpe se deu por dentro do regime político. Não se tratou de um golpe contra o regime vigente, subvertendo o que Demier (2018) chama de democracia blindada. O que aconteceu foi um reforço dessa blindagem (contra as aspirações populares), revelando o caráter antidemocrático do regime político brasileiro. Um processo, conforme o que Florestan Fernandes chamava de “contrarrevolução permanente” (2020, p. 347). Ou seja, se tratou de um processo que tolhe sistematicamente o protagonismo das classes trabalhadoras e subalternas, subordinando a existência dos de baixo e reforçando a hegemonia dos de cima.

Antonio Gramsci (2016) propõe, no §17 do Caderno 13, a distinção entre movimentos conjunturais e orgânicos. Os momentos ocasionais são imediatos, quase acidentais, cujo significado não tem amplo alcance histórico, e envolvem os pequenos grupos dirigentes e as personalidades imediatamente responsáveis pelo poder. Os movimentos orgânicos, por outro lado, são relativamente permanentes e dão lugar à crítica histórico‑social, que envolve grandes agrupamentos para além daqueles pequenos grupos responsáveis e do pessoal dirigente. No contexto analisado, podemos ter clara a articulação dialética entre esses movimentos, e perceber que os acontecimentos desse período, no Brasil, estavam no bojo de um movimento orgânico. E a agenda de política econômica e social, que apresentamos a seguir, expressa o esforço de recomposição política em favor do capital contra o trabalho.

3. A agenda do golpe: uma ponte para qual futuro?

A agenda que deu sentido ao golpe foi elaborada pelo PMDB em outubro de 2015, através da Fundação Ulysses Guimarães, no documento Uma ponte para o futuro, que seria o norteador do governo de Temer após 2016. O trabalho de Franklin Serrano e Ricardo Summa (2018) é bastante ilustrativo para entendermos essa agenda. Os autores demonstram a articulação entre a insatisfação do capital quanto ao que se referem como “revolução indesejada” (no período entre 2004 e 2014) - queda da taxa de desemprego e outras políticas sociais que aumentaram o poder de barganha da classe trabalhadora - e a pressão política sistemática do capital direcionada ao governo para “paralisar e, se possível, reverter políticas econômicas progressistas que geram efeitos distributivos e sociais indesejados” (Serrano & Summa, 2018, p. 188).

Desse modo, percebemos uma contradição profunda que marcou esse cenário: de um lado tinha‑se a taxa de lucro em queda e o capital em crise; enquanto do outro havia elevado nível de emprego (até 2014) e uma classe trabalhadora, ainda que precarizada, bastante mobilizada. Desse modo, tornou‑se essencial para o capital impor uma nova dinâmica e uma nova correlação de forças entre o capital e o trabalho, visando recompor seus lucros através do aumento do grau de exploração do trabalho (Gomes & Santos, 2024). Nesse sentido, a motivação por trás da pressão do capital por mudança na política econômica era, por um lado, gerar desemprego para frear o crescimento do salário real e, por outro, criar um clima favorável a reformas, em ataque direto aos direitos trabalhistas e sociais, reduzindo sistematicamente o poder de barganha da classe trabalhadora (Serrano & Summa, 2018).

Em resumo, tendo em contexto a crise capitalista, com a taxa de lucro caindo, era fundamental para a burguesia um governo que garantisse ataques mais profundos aos direitos dos trabalhadores. Ou seja, a “boa e velha” luta de classes expressava‑se na forma mais básica: a burguesia lutando para conseguir capturar um volume maior de mais‑valor, intensificando a exploração. O golpe de 2016 foi esse esforço de recompor o regime político em favor do capital - daí que o resultado direto do golpe tenha sido a implementação de uma agenda política ultraneoliberal, impondo grande sacrifício às classes subalternas. Inclusive, Michel Temer disse que o afastamento de Dilma Rousseff e sua efetivação na presidência da República foi consequência direta da não aceitação, por parte dela, do programa exposto no documento (Vieira, 2016).

O pequeno documento de apenas 19 páginas, produzido pelo PMDB, propõe a retórica de “preservar a economia brasileira e tornar viável o seu desenvolvimento, devolvendo ao Estado a capacidade de executar políticas sociais que combatam efetivamente a pobreza e criem oportunidades para todos” (PMDB, 2015, p. 2). Todavia, é uma reedição subalternizada, com atualizações, do que foi o Consenso de Washington.

Grande peso da argumentação peemedebista está direcionada à questão fiscal, indicando que os problemas diversos da economia brasileira - a estagnação ou retração econômica resultante dos elevados impostos e juros, aumento da inflação, incerteza sobre a evolução da economia, pressão cambial e retração do investimento privado - teriam origem na crise fiscal do Estado brasileiro (PMDB, 2015). Como forma de combater essa crise, propuseram reformas estruturais, mesmo que estas fossem “muito dura[s] para o conjunto da população”, o que demonstra claramente a quais interesses não serviam essas reformas (PMDB, 2015, p. 5).

Mais importante, para fins da nossa análise, é que a conciliação de classes - marca do neodesenvolvimentismo petista - não tem espaço no programa do PMDB. As (contra)reformas estruturais propostas deveriam ser feitas, mesmo que fossem duras com o povo brasileiro, para garantir o “crescimento econômico” que supostamente viria após o ajuste fiscal.

A principal referência para avaliar o que representou o governo de Temer é o próprio programa exposto em Uma ponte para o futuro. O documento propõe uma “agenda para o desenvolvimento” com 12 recomendações, entre as quais vamos apresentar algumas que merecem maior destaque.

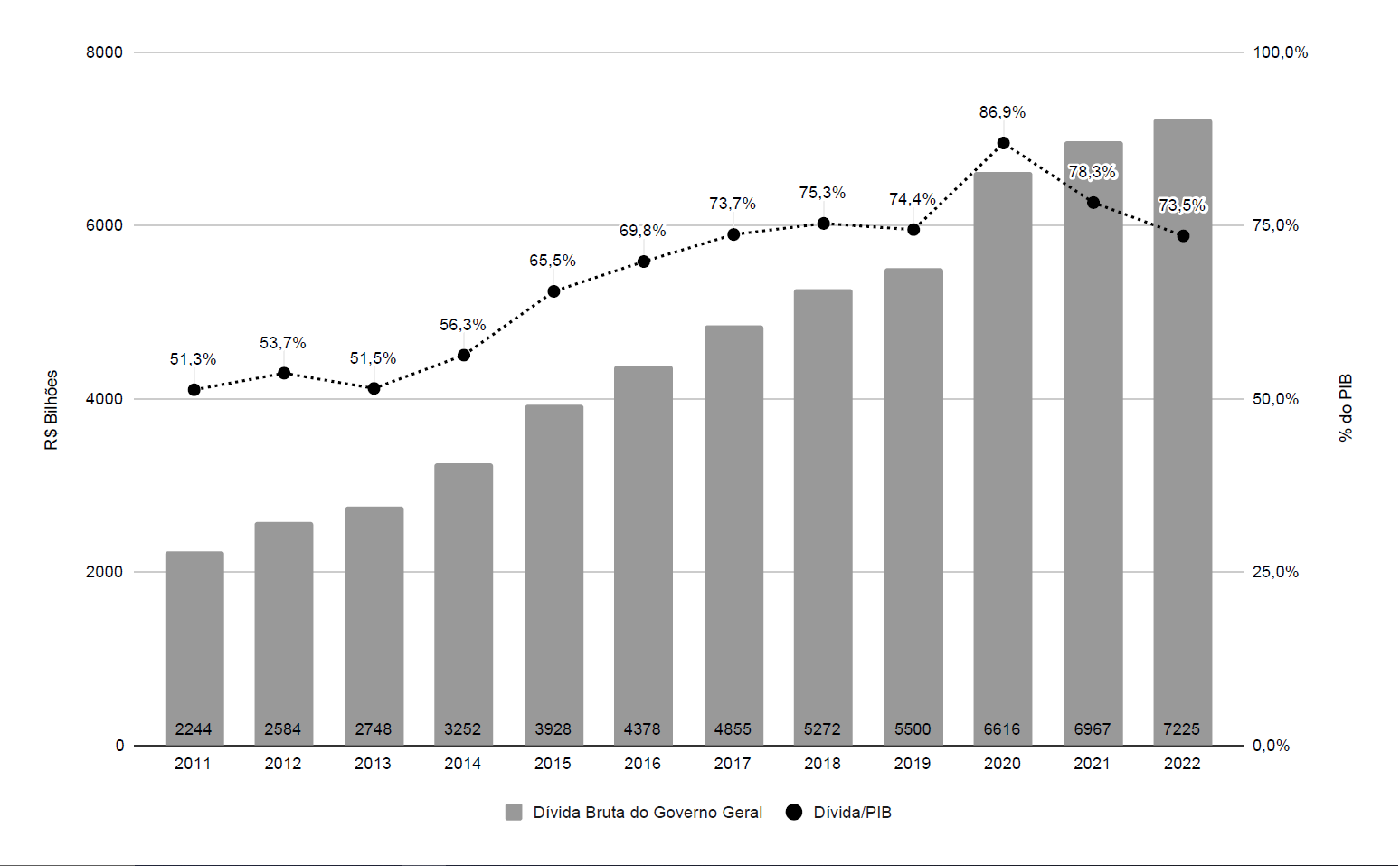

O primeiro ponto diz: “construir uma trajetória de equilíbrio fiscal duradouro, com superavit operacional e a redução progressiva do endividamento público” (PMDB, 2015, p. 18). O documento tinha como elemento simbólico o equilíbrio fiscal de longo prazo, um desejo de que isso pudesse tornar‑se um princípio constitucional, o que não aconteceu. Entretanto, mesmo com um ajuste fiscal draconiano, não houve uma diminuição do endividamento público. O Gráfico 2 ilustra o crescimento da dívida bruta do governo e a dívida em relação ao PIB.

Os dados demonstram que, a partir de 2015, a dívida entrou num processo de crescimento significativo. Em 2016 a relação Dívida/PIB chegou a 69,8%, e seguiu crescendo até 2020. Se demonstra também o contraste com a gestão petista, que manteve a relação Dívida/PIB relativamente estável.

O segundo ponto indica: “estabelecer um limite para as despesas de custeio inferior ao crescimento do PIB, através de lei, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que engessam o orçamento” (PMDB, 2015, p. 18). Atendendo a este ponto, foi aprovada a famigerada Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos (nº 95/2016), um rígido mecanismo de controle de gastos que acabou com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação.7 Foi estabelecido um Novo Regime Fiscal que deveria vigorar por 20 exercícios financeiros, de modo que a cada ano deveria ser gasto o valor equivalente ao de 2016 corrigido pela inflação, limitando o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação dos 12 meses, até o mês de junho do ano anterior. Dessa forma, não haveria elevação real dos gastos, abrangendo tanto os orçamentos fiscal e da seguridade social como todos os órgãos e poderes da República.

Gráfico 2 Dívida Bruta do Governo Geral e Dívida Bruta do Governo Geral em relação ao PIB. Fonte: Elaboração própria com dados do Tribunal de Contas da União (2023, p. 79).

A terceira recomendação era “alcançar, em no máximo 3 anos, a estabilidade da relação Dívida/PIB e uma taxa de inflação no centro da meta de 4,5%” (PMDB, 2015, p. 18). Já se abordou anteriormente a questão da dívida, mas quanto à inflação, esta foi razoavelmente contida. A série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que ficou em 6,29% no ano de 2016, 2,95% em 2017 e 3,75% em 2018.8 Isso ocorreu, em grande medida, por conta da profunda desaceleração econômica, elevado nível de desemprego e queda no consumo das famílias.

O quarto ponto preconiza: “executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos [...], concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura” (PMDB, 2015, p. 18). Assim, foram firmadas parcerias com o setor privado na construção e operação de infraestrutura. Mas o ambicioso projeto de privatizações não foi cumprido à risca, sendo que apenas 35 dos 79 projetos iniciais foram concluídos (44,3% do total). Em relação às parcerias público‑privadas, 193 projetos foram qualificados, mas apenas 106 foram concluídos (54,9% do total). Entretanto, as principais privatizações não foram concluídas, entre elas, a da Eletrobras, Casa da Moeda, Infraero e de diversos aeroportos regionais (Manfredini, 2018).

O nono ponto refere: “na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos” (PMDB, 2015, p. 19). Não só o aspecto das negociações coletivas passou por mudanças: houve uma profunda reforma trabalhista com a Lei n.º 13.467/20179, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em aspectos cruciais. Quanto às negociações, passou a prevalecer o combinado entre empregador e empregado, podendo diferir em relação ao estabelecido na legislação; a jornada de trabalho passou por modificações, tornando‑se flexível através do trabalho intermitente, trabalho remoto, e regimes de trabalho parcial; a obrigatoriedade do imposto sindical pago pelo trabalhador foi extinta; e as férias também se tornaram flexíveis, podendo ser divididas em três parcelas; entre outras. Além da alteração na CLT, foi aprovada a Lei n.º 13.429/201710, que passou a permitir a terceirização para atividades‑fim.

A reforma da CLT, de acordo com Ronaldo Nogueira, Ministro do Trabalho e Emprego do governo de Temer, iria criar dois milhões de postos formais de trabalho em 2018 e 2019 (ver Reuters, 2017). Na realidade, criou menos da metade em termos de empregos formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados11 nesse período, sendo quase 15% dos novos empregos criados em regime de trabalho intermitente, ou seja, com previsão de serviços esporádicos, nos quais o trabalhador recebe somente o período trabalhado, mesmo que fique sempre à disposição da empresa. Enquanto isso, ainda restavam 12,5 milhões de pessoas desocupadas no Brasil, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, em setembro de 2019 (Cavallini, 2019).

Por conseguinte, tendo por base essa “ponte para o futuro”, o governo de Temer buscou avançar ao máximo na realização da sua agenda de ataques ao conjunto dos direitos das classes trabalhadoras e subalternas através de um reforço da hegemonia neoliberal. Inclusive, chama a atenção o manejo da crise de popularidade do governo golpista de Temer, que foi usado como radicalizador do neoliberalismo no Brasil. O próprio Temer, em certo momento, disse em 2016: “Estou aproveitando essa suposta baixa popularidade para tomar medidas impopulares, que, caso contrário, não tomaríamos” (Temer, tal como citado em Castro, 2017). Ou seja, mesmo com índices de rejeição que chegaram à casa dos 82% - aqueles que consideravam o governo ruim/péssimo em junho de 2018 (Folha de S. Paulo, 2018) -, as contrarreformas neoliberais seguiram sendo aplicadas. Ao não ter que agradar a uma base popular, que já o rejeitava, o governo golpista de Temer buscou ao máximo avançar numa agenda ultraneoliberal.

Considerações finais

Podemos perceber que a partir de uma conjunção de crises - econômica, social, política e institucional - aconteceu no Brasil uma crise orgânica, ou crise de hegemonia, no sentido gramsciano. O contraste entre as necessidades de acumulação de capital, diante da crise econômica, e as necessidades da população do país via ampliação dos serviços públicos (como nas mobilizações de junho de 2013, cujo gatilho foi uma demanda relacionada ao transporte público) iniciaram uma crise de representação.

Em meio a elementos conjunturais, sobressaiu a necessidade orgânica, para o capital, de recompor o regime político pela direita. Um conjunto de forças se mobilizaram desde a derrota nas eleições de 2014, pressionando para desestabilizar o regime político que já estava fragilizado. O auge desse processo se dá com o impeachment de Dilma Rousseff, quando Michel Temer assume a presidência do Brasil.

Diante disso, entendemos que, na esteira do golpe, houve o reforço de uma agenda política e econômica neoliberal e de ataque à classe trabalhadora mediante um pacote de desregulamentação e precarização das condições de trabalho. Tudo isso sem espaço para a tentativa neodesenvolvimentista de conciliação de classe que marcou os governos petistas.