Introdução

Os percursos biográficos e escolares de estudantes do Ensino Profissional (EP) estão, maioritariamente, relacionados com insucesso escolar e vulnerabilidade socioeconómica. A Escola revela-se, pois, um campo de reprodução de desigualdades sociais. Contudo, assinala-se o seu (potencial) papel na promoção de inclusão de jovens em risco de exclusão social, promovendo o acesso à educação.

Partindo desta problemática, está a ser desenvolvido o projeto de Doutoramento “Percursos de In(ex)clusão Social no Ensino Profissional: Rumo a uma proposta socioeducativa com e para os seus protagonistas”. Através de uma abordagem metodológica biográfica e participativa, orientada para a autodeterminação e empoderamento de estudantes e diplomados do Ensino Profissional, a investigação tem o propósito de constituir um contributo para a promoção da capacitação dos sujeitos participantes, enquanto atores sociais, face a condições objetivas e subjetivas que constrangem os percursos de mobilidade social, a favor da inclusão e contra a exclusão.

O presente artigo articula-se, assim, com esta investigação de maior escala e procura responder às seguintes questões de investigação:

Quais serão as teorias sociológicas e psicossociais que fundamentam o estudo dos percursos biográficos e escolares de estudantes do Ensino Profissional?

Qual será a relevância dos fenómenos da exclusão e inclusão sociais no contexto do Ensino Profissional?

Que metodologias de investigação serão utilizadas no estudo da problemática?

Com o presente estudo, propomos:

Analisar conhecimento científico relevante para a discussão sobre a problemática.

Identificar os clássicos fundadores que norteiam os mais recentes estudos empíricos e sustentam o seu quadro teórico-concetual, propondo um mapeamento de linhas de abordagem que fundamentam o estudo da problemática.

Identificar tendências de abordagens metodológicas utilizadas na investigação sobre a problemática.

Dada a diversidade terminológica associada à vertente profissionalizante do ensino, tanto a nível nacional como internacional, é pertinente referir que por Ensino Profissional se entende especificamente o subsistema de ensino implementado em Portugal, em 1989, com a criação dos Cursos Profissionais (CP), pelo Decreto-Lei nº26/1989, de 21 de janeiro, e das primeiras Escolas Profissionais. Neste sentido, o presente estudo, tal como o projeto de investigação de Doutoramento em que se insere, assume a referida nomenclatura, considerando Ensino e Formação Profissional (EFP), o termo abrangente de todas as tipologias formativas de caráter profissionalizante, tal como proposto pelo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional - Cedefop (2014), a partir da adaptação de Vocational Education and Training (VET).

Assim, e tomando como objeto de estudo os percursos biográficos e escolares de estudantes do EP, após a presente Introdução, o artigo estrutura-se através das seguintes secções: Enquadramento teórico, Metodologia, Resultados, Considerações finais e Referências.

Enquadramento teórico

O significado do termo “percurso” remete-nos para “caminho”, “trajeto”, “ato de percorrer”, podendo aplicar-se a contextos mais objetivos, como um determinado itinerário de um ponto para o outro, ou, numa perspetiva mais subjetiva e metafórica, a uma história de vida.

Os percursos biográficos e escolares dos estudantes do Ensino Profissional, em Portugal, estão associados, na sua maioria, a trajetórias de insucesso escolar, muitas vezes de retenções sucessivas, e a um contexto socioeconómico e cultural desfavorecido, de famílias com baixos níveis de escolarização (DGEEC, 2020). Apesar da tendência crescente do número de estudantes com um percurso escolar pelo EP que prosseguem estudos a nível superior, o preconceito e a estigmatização revelam-se constrangimentos estruturais ainda enfrentados atualmente (CNE, 2020).

A este propósito, Azevedo (2019) refere:

Mas, ainda hoje, em 2019, enquanto se discute (mais uma vez!) o problema do acesso dos jovens diplomados pelo ensino profissional ao ensino superior, constata-se que o terreno está cheio de preconceito contra o ensino profissional e contra este “perfil” de jovens. De facto, o pensamento implícito que enche a cabeça de muitos diretores, professores e formadores, ainda está lá no passado, no período anterior à formulação e execução desta política de educação, atada à glorificação do modelo liceal de ensino e de aprendizagem. Nem nos damos conta dos (pre)conceitos que formulamos, das expressões que usamos e das medidas que propomos, tão prisioneiros continuamos de um pensamento que impede o desenvolvimento de todos e de cada um dos alunos, no quadro de processos de ensino e aprendizagem que sejam realmente construtores de pessoas e cidadãos dignos e plenamente realizados, independentemente do tipo (ou via) de estudos que realizem. (p. 319)

A persistência de representações sociais estigmatizantes, em relação ao EP e aos jovens que optam por este percurso formativo, é também corroborada por Alves (2020, p. 455), referindo que o EP, no presente, é ainda “tendencialmente desvalorizado” e perspetivado como um ensino “de segunda (ou última) oportunidade destinado aos outros”. O autor acrescenta que “(…) há ainda um certo estigma de classe social (…) O ensino profissional ou profissionalizante não pode ser utilizado (ou não deveria ser…) como uma via destinada aos alunos segregados por um currículo elitista e segregador (…)” (Alves, 2020, p. 455).

De acordo com dados da DGEEC - Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, apresentados pela PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos (PORDATA, 2022), desde a sua criação, em 1989, os CP têm vindo a registar uma representatividade crescente, passando a barreira das 100.000 matrículas em 2010 (107.266 matrículas). No ano do 2021, encontravam-se matriculados em CP 115.135 estudantes, de um total de 393.689 matrículas nas várias ofertas formativas de nível secundário. Desde 2013, cerca de 30% dos estudantes do Ensino Secundário optam por esta tipologia de ensino de cariz mais prático e profissionalmente qualificante.

No entanto, apesar da referida representatividade e volvidos mais de 30 anos da sua criação, em Portugal, o EP continua a enfrentar constrangimentos, como a estigmatização a que está associado, conforme referimos. Este é, muitas vezes, perspetivado como uma segunda opção, direcionada para estudantes com trajetórias de insucesso escolar e vulnerabilidade à exclusão social (Azevedo, 2019; OECD, 2018).

Por um lado, o EP é apresentado como um contexto educativo promotor de inclusão social de jovens em risco de abandono escolar e exclusão social que, de outra forma, não teriam uma alternativa digna de acesso a uma escolaridade de doze anos e à conclusão do Ensino Secundário (Azevedo, 2019). Nesta dimensão, a preparação para uma profissão é valorizada como porta de acesso à empregabilidade, à inclusão social futura e ao exercício de uma cidadania participativa.

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer o impacto do espaço do trabalho, constituído simultaneamente como um lugar de exclusão social (Stoer & Magalhães, 2005). Num contexto em que o trabalho é socialmente estratificado e a evolução científica e o crescimento dos mercados globais pressupõem a sua constante reconfiguração, a opção por um percurso formativo desenhado, em primeira instância, para o desenvolvimento de competências técnicas específicas, com vista à integração no mercado laboral, é entendida como facilitadora de inclusão, mas, simultaneamente, de exclusão social. Como enunciam Stoer e Magalhães (2005, p. 83), “O exercício da própria cidadania tornou-se dependente do facto de se ter um trabalho e ser excluído significou, em larga medida, não ter lugar no processo de trabalho”. Neste sentido, apesar da sua constante reconfiguração, o trabalho é ainda identificado à luz da sociedade industrial e da economia capitalista, o que se reflete na Educação e, particularmente, no Ensino Profissional, dada a sua orientação para a aprendizagem de um “saber-fazer” específico, uma profissão.

A abordagem teórica aos conceitos de exclusão e inclusão social não pode, contudo, ser feita, ainda que de forma breve, sem nos remetermos à teoria das representações sociais de Moscovici, continuada por Denise Jodelet (2001, 2009). As representações sociais referem-se, sucintamente, a uma forma de conhecimento construído a partir de uma realidade comum, de proposições associadas ao senso comum e que formam o pensamento social, relacionando-se às esferas de pertença da subjetividade, da intersubjetividade e da transubjetividade (Jodelet, 2009, p. 695). Estas imagens construídas através do pensamento social podem constituir um fator desencadeador de situações de exclusão ou inclusão social e, deste modo, condicionar as próprias escolhas dos sujeitos, eventualmente, também no que diz respeito às opções escolares e formativas.

Para além disso, definir as escolhas em educação estritamente como busca pela mobilidade social (Bertaux, 1978; Dubar, 1997), pela expectativa de integração no meio laboral em condições mais favoráveis do que as experienciadas pelas gerações antecedentes, é subestimar as relações sociais que tornam a Escola um espaço de reprodução das desigualdades sociais (Bourdieu & Passeron, 1970).

Todo o SISTEMA DE ENSINO INSTITUCIONALIZADO (SE) deve as características específicas da sua estrutura e do seu funcionamento ao facto de que precisa de produzir e reproduzir, pelos meios próprios da instituição, as condições institucionais cuja existência e persistência (auto-reprodução da instituição) são necessárias tanto ao exercício da sua função própria de inculcação como à realização de sua função de reprodução dum arbítrio cultural de que ele não é o produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução contribui para a reprodução das relações entre os grupos ou as classes (reprodução social). (Bourdieu & Passeron, 1970, p. 81)

Neste sentido, a Escola reproduz, dentro do próprio sistema e do seu espaço social, desigualdades social e culturalmente constituídas. Através dos códigos linguísticos, do discurso pedagógico e das relações de poder dos grupos (Bernstein, 1996), o discurso académico do professor é portador de autoridade pedagógica e institucional, distanciando-se, muitas vezes, do capital cultural e do habitus do aluno originário de classes populares, maioritariamente menos escolarizadas. A comunicação pedagógica constitui, assim, um fator de definição de relações de poder, reproduzindo desigualdades sociais (Bourdieu & Passeron, 1970).

Face a esta dimensão estrutural inerente à própria Escola, que se reflete nos percursos dos estudantes, importa, pois, analisar as subjetividades inerentes aos diferentes contextos de ação e a pluralidade de disposições dos próprios sujeitos (Lahire, 2003). Tal como defende Lahire (2003), estes atores plurais, ao longo da sua trajetória, vivem uma multiplicidade de experiências de socialização, que a sociologia à escala individual pretende compreender, analisando os atores individualmente, nos diferentes contextos em que estes se movem.

Deste modo, o estudo das trajetórias construídas, concretamente no contexto do Ensino Profissional, exige uma abordagem através de múltiplos olhares, desde uma dimensão estrutural, pela visão bourdieusiana, a uma dimensão em que a ação individual assume a maior relevância, como pela lente lahiriana. Neste contexto, o estudo dos percursos biográficos e escolares, numa perspetiva de abordagem “de (in)justiça social” (Fonseca, 2008), contribui para a discussão sobre os constrangimentos estruturais que pesam sobre os indivíduos, tal como assinalado pelas teorias da reprodução cultural (Bernstein, 1996; Bourdieu & Passeron, 1970), e sobre as subjetividades inerentes aos diferentes contextos de ação e a pluralidade de disposições dos próprios sujeitos, como nos mostra a teoria disposicionalista, de uma sociologia empírica à escala individual (Lahire, 2003).

Metodologia

Protocolo metodológico

O estudo desenvolve-se através de uma revisão integrativa da literatura. De acordo com Toronto e Remington (2020), este método permite uma análise mais ampla e holística da problemática (comparativamente a uma revisão sistemática), permitindo uma amostra diversificada de estudos teóricos e empíricos, com recurso a diferentes estratégias de pesquisa, bem como a avaliação da qualidade das evidências recolhidas, a identificação de lacunas e propostas de investigação futura.

Também Whittemore e Knafl (2005, pp. 547-548) definem a revisão integrativa como método de revisão de literatura mais amplo, possibilitando a inclusão simultânea de estudos experimentais e não-experimentais, combinando investigação teórica e empírica, de forma a melhor compreender fenómenos, definir conceitos, problematizar teorias e analisar questões metodológicas. Os autores referem igualmente o seu caráter holístico, destacando o potencial papel na prática baseada em evidências, especificamente na área da enfermagem, e o contributo no retrato da complexidade inerente a determinadas problemáticas (Whittemore & Knafl, 2005, p. 552).

Para além de também enunciar as referidas características da revisão integrativa de literatura e sugerir a sua aplicabilidade noutras áreas de investigação, Torraco (2005) aponta ainda o facto de esta proporcionar a reconceptualização de problemáticas já significativamente discutidas na literatura, apresentando novas propostas de abordagem, e, por outro lado, a discussão sobre questões emergentes que poderão beneficiar deste caráter mais abrangente e complexo.

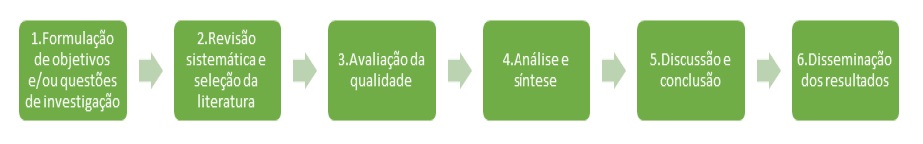

Assim, no presente estudo, foram tomadas em consideração as orientações metodológicas propostas pelos referidos autores, estruturadas por um processo rigoroso de recolha e análise dos dados, com o objetivo de evitar o enviesamento e permitir a replicação da pesquisa por outros investigadores, de forma a promover a validação do estudo. Para tal, foram aplicados os seis passos definidos por Toronto e Remington (2020), que seguidamente ilustramos (Figura 1) e descrevemos.

Conforme referido na Introdução, partindo da problemática apresentada, foram definidas as questões de investigação e formularam-se os objetivos (1.).

No que diz respeito à revisão sistemática e seleção da literatura (2.), partimos das orientações metodológicas estabelecidas por Ramos, Faria e Faria (2014), através da operacionalização da mesma com recurso às etapas processuais propostas e representadas pelo seguinte quadro (Quadro 1):

Quadro 1: Etapas do processo de revisão sistemática de literatura

| Objetivos | Questões de investigação: Quais serão as teorias sociológicas e psicossociais que fundamentam o estudo dos percursos biográficos e escolares de estudantes do Ensino Profissional? Qual será a relevância dos fenómenos da exclusão e inclusão sociais no contexto do Ensino Profissional? Que metodologias de investigação serão utilizadas no estudo da problemática? Objetivos: Analisar o conhecimento científico produzido sobre a referida problemática. Identificar os clássicos fundadores que norteiam os mais recentes estudos empíricos e sustentam o seu quadro teórico-concetual, propondo um mapeamento de linhas de abordagem que fundamentam o estudo da problemática. Identificar tendências de abordagens metodológicas utilizadas na investigação sobre a problemática. |

| Equação de pesquisa | paths* OR pathways* OR trajetories* OR biographies* OR "life stories*" OR "life histories*" AND "vocational education and training" OR "vocational education" OR "VET" OR "technical education" |

| Âmbito da pesquisa | Bases de dados Scopus, Web of Science e ERIC |

| Critérios de inclusão | - Área de estudos (educação) - Tipo de documento (artigo científico) - Ano de publicação (de 1989 a 2021) - Língua (inglês, francês, espanhol, português e alemão) |

| Critérios de exclusão | - Artigos que não se encontram em acesso aberto |

| Critérios de validade metodológica | - Artigos publicados em revistas científicas, com peer review - Validação do protocolo pelos coautores |

| Resultados | 124 documentos (descrição infra) |

| Tratamento dos dados | Refinamento da pesquisa e análise crítica dos resultados, com apoio de software (Excel) (descrição infra) |

Após várias pesquisas exploratórias, definiu-se o protocolo a aplicar, tendo a pesquisa sido efetuada nas bases de dados Scopus, Web of Science e ERIC.

Esta foi sistematizada através da combinação dos termos “percursos” e “ensino profissional” e seus termos equivalentes, em inglês, com os operadores boleanos “and” e “or”. Utilizou-se o sinal gráfico asterisco (*) em alguns termos, de forma a permitir a busca de variáveis gramaticais, e colocaram-se entre aspas (“ ”) expressões com mais de uma palavra, para permitir a busca no seu conjunto. Deste modo, foi definida a seguinte equação: paths* OR pathways* OR trajectories* OR biographies* OR "life stories*" OR "life histories*" AND "vocational education and training" OR "vocational education" OR "VET" OR "technical education".

Estabeleceram-se como critérios de inclusão:

- Área de estudos (educação).

- Tipo de documento (artigo científico).

- Ano de publicação (de 1989 a 2021).

- Língua (inglês, francês, espanhol, português e alemão).

É de referir que, no que diz respeito ao critério relativo ao ano de conclusão, considerou-se o período com início em 1989, por ser este o ano de implementação dos Cursos Profissionais, em Portugal, tratando-se, portanto, de um marco cronológico relevante. Quanto ao critério relativo à língua de redação dos artigos, incluiu-se também o alemão, com o propósito de possibilitar a busca de eventuais estudos no contexto da Alemanha, país em que a vertente profissionalizante do ensino é significativamente reconhecida.

Após excluídos os documentos que não se encontram em acesso aberto e identificados os artigos em duplicado, totalizaram-se 124 documentos. O refinamento da pesquisa pelos termos “social inclusion” e/ou “social exclusion” resultou em apenas 4 documentos, pelo que foi tomada a opção de análise crítica do título e resumo dos 124 documentos encontrados. Foram selecionados aqueles que problematizam questões relacionadas com os conceitos de inclusão/exclusão social, desigualdades sociais e contextos de vulnerabilidade. Foram excluídos os estudos sobre políticas educativas, empregabilidade, formação de professores e aspetos pedagógico-didáticos, por não ser este o enfoque da presente investigação. Constituiu-se, assim, um corpus de análise de 25 artigos científicos, referenciados no Anexo 1.

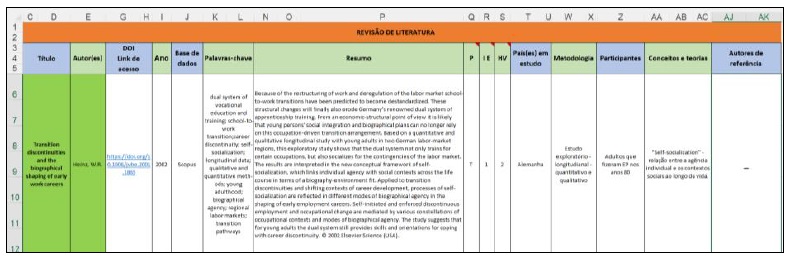

Este processo de refinamento da pesquisa e análise crítica corresponde à etapa de avaliação da qualidade (3.), de acordo com Toronto e Remington (2020) e realizou-se com apoio de software (Excel). Para tal, criou-se uma tabela, parcialmente ilustrada através da Figura 2, na qual foram inseridas informações relativas ao título, autor(es), ano de publicação dos artigos selecionados, hiperligação de acesso, bem como o resumo e respetivas palavras-chave. A análise crítica dos estudos em questão concretizou-se através da leitura integral dos mesmos e registo de informações sobre:

- Conceitos e teorias explorados.

- Autores de referência.

- Metodologia.

- Participantes.

- País(es) em estudo.

Foi também criado um campo para identificação da tipologia de percursos analisada:

Tendo em consideração as questões de investigação e objetivos definidos, mas também o facto de o presente estudo se inserir numa investigação de maior escala, que tem como objeto de estudo os percursos de inclusão e exclusão social no contexto do Ensino Profissional, recorrendo a uma abordagem metodológica biográfica e participativa, a avaliação dos artigos selecionados operacionalizou-se em duas dimensões, consideradas de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa mais alargada:

O registo em questão efetuou-se através de uma escala de 1-5 (pouco relevante -muito relevante).

É ainda de referir que, dada a inexistência de resultados sobre estudos desenvolvidos no contexto português, procedeu-se paralelamente à adaptação da pesquisa no portal RCAAP (Repositórios Científicos de Acesso Aberto em Portugal), de forma exploratória. Recorreu-se a diferentes estratégias de pesquisa, nomeadamente, associando os termos “percursos” e “ensino profissional”, “ensino profissional” e “inclusão social” ou “exclusão social”. No entanto, no que diz respeito a artigos publicados em acesso aberto, em revistas científicas, não foram encontrados resultados.

A pesquisa simples, apenas pelo termo “ensino profissional”, em acesso aberto disponibilizado por instituições nacionais, sem refinamento pela tipologia de documento, resultou em 500 documentos. A grande maioria dos mesmos são relativos a dissertações e teses. Registam-se 36 artigos científicos, cujos títulos e resumos foram também analisados. No entanto, foi tomada a opção de não incluir estes resultados no corpus definido, uma vez que se referem a estudos dirigidos para problemáticas associadas a políticas educativas, qualidade, avaliação, formação de professores e aspetos pedagógico-didáticos, não sendo este o enfoque do presente estudo, conforme referido anteriormente.

Totaliza-se, assim, o anterior corpus de 25 documentos. Remetendo-nos ainda à proposta de Toronto e Remington (2020), foi feita a análise de conteúdo e síntese dos resultados (4.), a discussão dos mesmos e o registo de conclusões (5.), bem como a proposta de disseminação (6.), conforme apresentamos seguidamente, através das secções Resultados e Considerações finais do presente estudo.

Caracterização do corpus

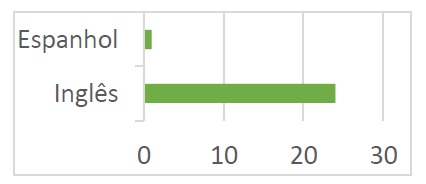

Em relação à caracterização deste corpus, verifica-se que todos os artigos, à exceção de um, são redigidos em inglês (Figura 3).

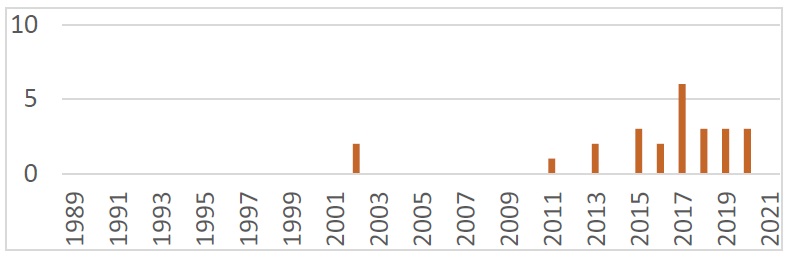

A distribuição cronológica (Figura 4) permite perceber a inexistência de publicações anteriores a 2002, registando-se o início de alguma regularidade apenas a partir de 2015.

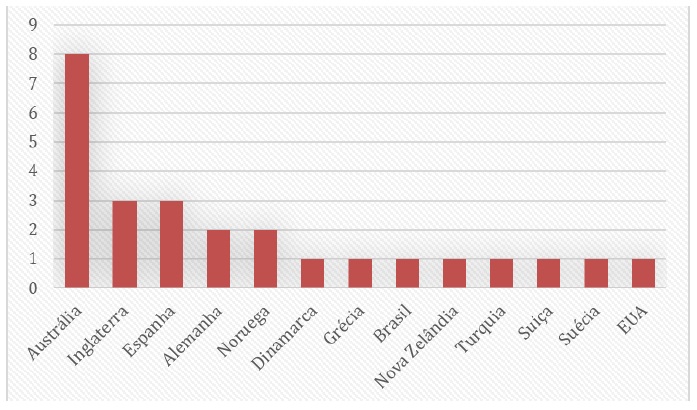

A distribuição geográfica (Figura 5) é bastante diversificada, sendo a Austrália o país de implementação do maior número de estudos. Verifica-se também a inexistência de estudos desenvolvidos em contexto nacional e apenas um estudo desenvolvido no Brasil.

Resultados

Tendo em consideração a pesquisa efetuada, a análise de conteúdo (Bardin, 2009) dos artigos permite-nos identificar três dimensões de análise, que emergem a partir dos resultados obtidos:

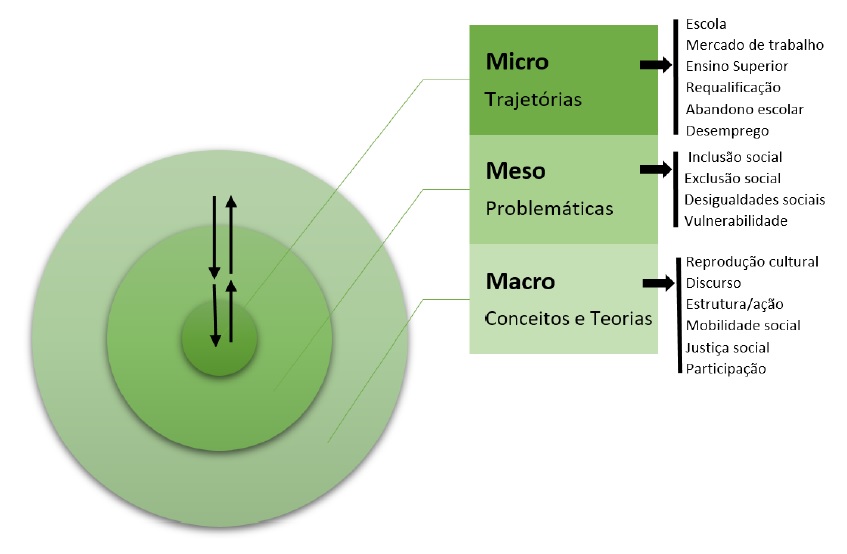

Dados os diferentes níveis de complexidade entre estas dimensões e a articulação entre as mesmas, para a sua discussão, remetemo-nos ao modelo teórico de análise sociológica explicitado por Pires (2014), baseado nos três níveis relacionais de organização social (micro, meso e macro), sintetizados também por Rosado (2017). A Figura 6 ilustra a proposta de abordagem das referidas dimensões, através dos níveis de complexidade de análise da realidade social.

No que diz respeito ao nível microssociológico, ou seja, às “relações intersubjetivas e entre atos individuais”, de acordo com Pires (2014, p. 33), e às “interações diretas, os mecanismos e os processos simples que existem nos pequenos agregados sociais.”, como enuncia Rosado (2017, p. 40), os estudos selecionados analisam a tipologia de percursos individuais associados ao EFP, podendo estes agrupar-se em trajetórias:

- Escolares.

- Pós-escolares:

- De inserção no mercado de trabalho.

- De requalificação.

- De abandono escolar.

- De desemprego.

- De acesso ao Ensino Superior.

A maior parte dos estudos aborda questões relacionadas com os percursos escolares e de inserção no mercado de trabalho, nas quais enquadramos situações como o abandono escolar precoce, o desemprego e a requalificação profissional. Quanto a trajetórias de acesso ao Ensino Superior, registam-se apenas quatro estudos (Abbott-Chapman, 2011; Christodoulou, 2016; Delly, 2016; Köpsén, 2019), facto que evidencia a prevalência da orientação desta tipologia de ensino para o ingresso no mercado de trabalho e, por outro lado, a sugestão de problemáticas emergentes associadas ao acesso ao Ensino Superior.

Conforme foi referido, o diagrama apresentado pela Figura 6 ilustra os diferentes níveis de complexidade da análise social. Dada a relação de interdependência entre os referidos níveis, representada pelas setas, o estudo destes percursos tem em consideração problemáticas de inclusão social, de exclusão social, de desigualdades sociais e de contextos de vulnerabilidade, também elas relacionadas entre si. Estas são discutidas ao nível mesossociológico, tendo em atenção as interações entre grupos e organizações sociais (Rosado, 2017, p. 41), i.e., as “relações entre atores coletivos e atos coletivos” (Pires, 2014, p. 33). Num plano mais amplo e complexo, a nível macrossociológico, analisa-se a forma como as interações de diferentes subsistemas sociais “determinam a configuração da sociedade” (Rosado, 2017, p. 41), estudando as relações entre propriedades das relações entre pessoas e entre grupos (Pires, 2017, p. 41). Enquadramos, assim, as problemáticas discutidas nos artigos selecionados em teorias defendidas por autores de referência.

No entanto, tal como ainda é ainda referido por Rosado (2017), estes

Não são planos separados ou herméticos. Interpenetram-se na realidade dos factos sociais e da ação social, existindo até uma complementaridade analítica no estudo da realidade social ao nível micro, meso e macrossociológico, pelo que a sua compartimentação se materializa apenas por razões metodológicas. (p. 40)

Deste modo, salientamos a referida relação de interdependência, considerando que as problemáticas identificadas, a nível mesossociológico, podem também ser analisadas numa perspetiva macrossociológica, das estruturas e sistemas sociais.

De uma forma geral, os resultados evidenciam a importância da relação entre o contexto socioeconómico e cultural dos estudantes, na sua maioria associado a desigualdades sociais e contextos de vulnerabilidade, e a construção dos seus percursos escolares e pós-escolares. Strathdee e Cooper (2017), por exemplo, referem reformas do EFP e o contributo deste sistema de ensino para a criação de oportunidades equitativas de trajetórias para a empregabilidade, especificamente no que concerne a contextos socioeconómicos vulneráveis e de minorias étnicas, defendendo, no entanto, que a participação destes estudantes no EFP não implica necessariamente a neutralização das desigualdades sociais.

É, pois, notório o enquadramento teórico de vários estudos nos conceitos de reprodução cultural, capital cultural, campo e habitus, na esteira de Pierre Bourdieu. Strathdee e Cooper (2017) expõem o conceito de reprodução, no contexto escolar, interligando-o com os conceitos de campo e capital cultural. Como referem, os padrões de vantagem ou desvantagem refletem as relações estruturadas numa rede de espaços sociais, de campos, que compreendem a complexidade de regras baseadas em formas de capital, por exemplo, capital social ou cultural. Com base no capital que detêm, os grupos competem entre si, assumindo ou restringindo poder. Ao legitimar um determinado capital cultural, a Escola reproduz desigualdades socioculturais. Irwin (2017) apresenta também o conceito de capital cultural como essencial para descrever a herança de disposições sociais e competências consistentes com a prática educativa, evidenciando a reprodução cultural das desigualdades estruturais.

De igual forma, Atkins e Flint (2015) contextualizam o EFP também nos conceitos de campo e habitus. Segundo os autores, a estrutura de classes é muito marcada no Reino Unido, sendo considerada pelos mesmos como uma peça estruturante na construção das representações dos indivíduos. Sendo o EFP sobretudo frequentado por estudantes de grupos socioeconomicamente mais desfavorecidos, o impacto da reprodução sociocultural é, pois, demonstrado no seu estudo. Estes concluem que, apesar do otimismo e do compromisso manifestado pelos participantes em relação ao EFP, as trajetórias dos jovens com inferiores taxas de sucesso escolar e provenientes de classes sociais mais desfavorecidas, com menos acesso ao capital cultural, são marcadas por maior incerteza. As desigualdades sociais mantêm-se e estes jovens são posicionados num sistema educativo que os prepara, de forma desigual, para um mercado de trabalho em que os oriundos de classes sociais médias e altas são aqueles que terão acesso aos empregos mais valorizados, confirmando, novamente, a reprodução das desigualdades sociais.

No que diz respeito às trajetórias de acesso ao Ensino Superior, estes constrangimentos estruturais são igualmente discutidos. Delly (2016) fundamenta também o seu estudo nos conceitos bourdieusianos de capital cultural, campo e habitus. Conforme definido por Bourdieu (2002, p. 163), o conceito de habitus refere-se a um “sistema de disposições duradouras, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como tal”. Delly (2016) remete para as palavras do sociólogo, discutindo que o conceito de habitus é, pois, este sistema de disposições inculcado no indivíduo por grupos socializadores como a família e a escola, contribuindo para a sua interiorização de estruturas objetivas e esquemas de ação. É este habitus que vai sendo construído que orienta a sua perceção das situações experienciadas e a forma mais adequada de ação. No contexto australiano, apesar da existência de políticas educativas mais inclusivas que têm fomentado o acesso ao Ensino Superior, a autora enuncia que os estudantes do EFP que participaram na investigação, ao prosseguirem estudos, destacam o facto de as competências e os comportamentos que contribuíram para o seu sucesso e valorização anteriores não serem suficientes e adequados, a nível superior, exigindo um esforço acrescido de superação de obstáculos e de adaptação a um outro espaço simbólico, tradicionalmente frequentado pelas classes dominantes. Ou seja, o seu habitus anterior revela-se disfuncional, levando a dificuldades de adaptação a uma ordem estabelecida.

Neste seguimento, Köpsén (2019) enquadra o seu estudo nos conceitos de poder e controlo associados ao discurso e à conceptualização do conhecimento no currículo. Seguindo os pressupostos teóricos desenvolvidos por Basil Bernstein, a autora distingue discurso horizontal e discurso vertical. O primeiro corresponde a um conjunto de estratégias contextualizadas e segmentadas num repertoire de competências individuais colocadas em prática no dia-a-dia. Já o segundo, o discurso vertical, refere-se ao conhecimento escolar ou académico, hierarquicamente organizado ou estruturado através de linguagens especializadas, específicas das diferentes áreas disciplinares. É neste enquadramento que surge a discussão levantada por Köpsén (2019), dado que explicita que, no caso da Suécia, o currículo dos cursos de caráter profissionalizante, no Ensino Superior, é desenhado a partir das tendências e das necessidades do mercado de trabalho e dos diversos stakeholders, mediante as necessidades práticas dos empregadores. O conhecimento pode, assim, ser perspetivado como um conjunto de competências práticas úteis para a produção, evidenciando o controlo dos empregadores, ou valorizado pelos estudantes como uma oportunidade de mobilidade social, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, e como um contributo para a inclusão e participação cidadã.

Da análise dos resultados, emerge também o conceito de justiça social. Abiétar-López et al. (2015), por exemplo, defendem a multidimensionalidade deste conceito, baseado na redistribuição, no reconhecimento e na representação. Os autores descrevem igualmente a reprodução de desigualdades sociais e uma “injustiça institucionalizada” no contexto educativo do EFP, em que os jovens se encontram em risco de exclusão e maior vulnerabilidade, pautado pelo insucesso escolar e o abandono precoce. Fundamentando o seu estudo nas teorias desenvolvidas por John Rawls, Nancy Fraser e Iris M. Young, propõem um modelo que contribua para a justiça social, não só numa perspetiva normativa, institucional e de políticas educativas, mas também ao nível do conteúdo, do discurso, da relação pedagógica e das trajetórias associadas, remetendo para um enquadramento concetual baseado também em Bernstein. Sugere-se, assim, uma perspetiva de promoção de paridade participativa.

A proposta enunciada por Abiétar-Lopéz et al. (2015) conduz-nos a uma reflexão sobre as abordagens metodológicas utilizadas nos estudos que compõem o corpus de análise. Em relação a este aspeto, regista-se uma significativa diversidade de metodologias, desde estudos teóricos a empíricos, recorrendo a abordagens quantitativas, qualitativas e mistas.

Destacamos, no entanto, alguns estudos qualitativos que se enquadram em metodologias biográficas (Bruin & Ohna, 2013; Christodoulou, 2016; Cort et al., 2018; Gericke, 2017; Vogt, 2018), por considerarmos de caráter inovador e significativa relevância científica e social, pelo caráter participativo que assumem.

Bruin e Ohna (2013) utilizam as narrativas de jovens estudantes de EFP no estudo da identidade, da reflexividade, da subjetividade e do propósito da educação. Remetendo o seu estudo para os fundamentos enunciados por Anthony Giddens, interligam-nos com Gert Biesta, Jerome Bruner e Norman K. Denzin, discutindo a necessidade de o sistema educativo corresponder à construção de novas identidades, baseadas em testemunhos de insucesso e esperança no futuro, através de percursos de formação alternativos, desenhados para a prática laboral, mas que, simultaneamente, podem conduzir a uma marginalização futura, não desejada, motivada pelo distanciamento de uma qualificação mais formal.

Por outro lado, Gericke (2017) desenvolve a investigação com o enfoque nas tipologias de orientação e identidade profissional e nas perceções subjetivas dos participantes sobre o sistema de EFP dos países em estudo (Alemanha e Inglaterra), propondo o recurso à abordagem biográfica como a ligação mediadora entre os dois níveis da dialética estrutura/ação, também referidos por Atkins e Flint (2015), como enquadramento para expor o impacto das desigualdades estruturais no campo da educação. Gericke (2017) sugere o contributo da análise numa perspetiva centrada no sujeito, para o entendimento a nível macrossociológico e estrutural.

Por último, neste seguimento, salientamos também o contributo do estudo apresentado por Christodoulou (2016). Fundamentando-se em teóricos como Pierre Bourdieu, Daniel Bertaux, Anthony Giddens e Paul Willis, o autor analisa o papel da reflexividade na construção da identidade, do habitus e da tomada de decisões, nas transições experienciadas em contextos de desvantagem. Através de entrevistas biográficas, o investigador comprova a relevância desta reflexividade no autoconhecimento dos próprios jovens, propondo que seja tomada em consideração pelos decisores políticos, como forma de contribuir para o empoderamento dos jovens com percursos no EFP.

Em síntese, a análise dos resultados permite identificar trajetórias e problemáticas associadas aos percursos biográficos e escolares no contexto da vertente profissionalizante do ensino, enquadrando-as conceptualmente nos fundamentos de vários teóricos e propondo abordagens distintas que se interligam e complementam.

Considerações finais

Os resultados obtidos permitem comprovar o interesse académico e científico pela vertente profissionalizante do ensino, sobretudo, a nível internacional. Desde logo, realça-se que o estudo dos percursos dos estudantes tem sido ancorado, sobretudo, em problemáticas relacionadas com políticas educativas e de mercado de trabalho. Não obstante a relevância destes estudos para o conhecimento e desenvolvimento científico no contexto educativo, económico e social, assinala-se, pois, a escassez de trabalhos direcionados para a análise sociológica dos fenómenos de inclusão e exclusão social associados às trajetórias de estudantes do ensino profissional. Com efeito, dos 124 artigos encontrados, apenas 25 discutem esta problemática, constituindo, portanto, o corpus de análise do presente estudo.

Em termos do mapeamento teórico-concetual, os estudos selecionados enquadram-se nos fundamentos de diversos teóricos, destacando-se o contributo de Bourdieu, Bernstein, Bertaux, Rawls, Giddens, entre outros. É notório o enquadramento na teoria da reprodução cultural e nos conceitos de capital cultural, habitus e discurso. Os conceitos de justiça social e identidade são também apresentados como relevantes, bem como a sugestão de uma abordagem focada simultaneamente nas dimensões sociológicas de estrutura e ação.

Neste sentido, no presente estudo, propomos a análise dos resultados através da interdependência dos níveis micro, meso e macrossociológicos, em que a referida relação entre as duas dimensões se pode refletir. Ao nível microssociológico, os estudos que compõem o corpus de análise apresentam a tipologia de percursos escolares e pós-escolares associados ao EFP, que agrupamos em trajetórias, nomeadamente, relacionadas com a inserção no mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior. A discussão ao nível mesossociológico, tendo em atenção as interações entre grupos e organizações sociais, conduz-nos a problemáticas como inclusão social, exclusão social, desigualdades sociais e contextos de vulnerabilidade. Estas podem ser também discutidas ao nível macrossociológico, no qual apresentamos o enquadramento em teorias defendidas pelos autores de referência anteriormente elencados, evidenciando, de uma forma geral, a importância da relação entre o contexto socioeconómico e cultural dos estudantes, na sua maioria associado a desigualdades sociais e situações de vulnerabilidade, e a construção das suas trajetórias escolares e pós-escolares.

Por outro lado, é ainda evidenciada a relevância científica e social de abordagens metodológicas de cariz biográfico e participativo, registando-se a escassez de estudos que privilegiam este tipo de abordagens. Os autores dos estudos em questão perspetivam as mesmas como promotoras de reflexividade, considerando ser essencial que sejam valorizadas, pelos decisores políticos, na condução das políticas educativas e no empoderamento dos próprios sujeitos.

Neste sentido, consideramos que o estudo em questão traz um contributo significativo para a discussão científica sobre a problemática em estudo. Concretamente no que diz respeito às questões de investigação iniciais e aos objetivos propostos, a análise e discussão dos resultados apresenta um mapeamento de linhas de abordagem teóricas e metodológicas que fundamentam os estudos selecionados. Sobre este aspeto, destacamos também o contributo para a sistematização de conhecimento sobre a complexidade, a subjetividade e a interdependência dos fenómenos sociais, bem como sobre a sua e relação dialógica com as opções metodológicas em investigação em Educação.

Recuperando as orientações metodológicas enunciadas por Toronto e Remington (2020), cumpre-nos ainda tecer algumas considerações relativas à disseminação dos resultados e a lacunas e sugestões de estudos futuros. Quanto à disseminação de resultados, de forma a cumprir estas últimas orientações, este estudo foi apresentado em evento científico, através de comunicação oral, propondo-se a sua publicação na presente revista científica.

No que concerne a limitações da presente investigação, torna-se necessário referir que as opções metodológicas tomadas conduziram à não consideração, no corpus analisado, quer de estudos/autores de referência no plano internacional, quer de investigações realizadas no contexto português. No entanto, conforme acentuado anteriormente, a pesquisa em repositórios académicos e institucionais nacionais evidenciou a existência de um número bastante significativo de investigações, nomeadamente de “literatura cinzenta”, desenvolvidas no contexto do Ensino e Formação Profissional, que não foram incluídas neste estudo, pela dimensão da análise que exigiria. Propomos, assim, como desenvolvimento de trabalhos futuros, a análise documental da “literatura cinzenta” disponível e de relatórios institucionais, relativos ao contexto português. Salientamos a pertinência do mapeamento da investigação sobre o ensino de caráter profissionalizante, em Portugal, nomeadamente, no que se refere aos percursos dos estudantes desta tipologia de ensino e às problemáticas da inclusão/exclusão social a ela associadas. Consideramos fundamental, ainda, que a discussão desta problemática seja aprofundada em articulação com referências de trabalhos desenvolvidos, no contexto português, nomeadamente de autores como Almeida e Rocha (2010) ou Azevedo (2019), entre outros, e de teóricos fundadores como Bourdieu e Champagne (2001), Charlot (1999), ou Lahire (2003), e entrecruzada com a literatura sobre percursos académicos improváveis (por exemplo, Bergier & Xypas, 2013; Justino, 2018). Tal aprofundamento constituirá um contributo significativo para um melhor entendimento da complexidade teórico-concetual e metodológica inerente à problemática, especificamente no que concerne ao contexto nacional.

Por último, relembrando o objeto deste estudo, i.e., os percursos, no contexto do Ensino Profissional, reportamo-nos às palavras de Montagner (2007):

Como se fora uma lesma, as marcas distintivas ligadas ao nome, ao biológico e ao percorrer histórico dos agentes, acabam por deixar traços quase transparentes que, quando unidos a todos os outros traços dos grupos sociais, definem trajetórias comuns, feixes de percursos muito semelhantes, ou afinal, uma trajetória. (p. 253)

É, pois, este o propósito de estudos futuros que propomos desenvolver: partindo de percursos individuais concretizados pelos próprios agentes, criando condições de escuta da sua voz, contribuir para o conhecimento científico sobre a complexidade de trajetórias comuns, particularmente, no contexto do Ensino Profissional, e para a relevância social do mesmo, numa perspetiva de coconstrução de um bem comum.