Introdução

As circunstâncias que ocorreram depois da revolução liberal de 1820 favoreceriam as condições para que, no Brasil e em Portugal, cá e lá, se criasse uma dinâmica imparável para a independência, tornando inviável o projeto de uma união entre os dois reinos1. Essas condições tiveram a ver com o modo como funcionaram as Cortes Constituintes, o acolhimento tardio dos deputados brasileiros, a segregação entre as bancadas de deputados portugueses e brasileiros, o bloqueio doutrinário e político causado pelos desentendimentos sobre o que era a verdadeira representatividade política dos deputados, o alcance do significado da soberania e da noção de nação e as investidas legislativas contra os desalinhamentos brasileiros, numa palavra, na insuperável discórdia que se instalou no Congresso.

Por isso, o objetivo do presente texto é realçar, no âmbito do ambiente político das Cortes Constituintes, a indisponibilidade política da maioria dos deputados portugueses, e de alguns brasileiros, para resolverem o problema de passar do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma criação da monarquia absoluta, para uma união condizente com o regime constitucional e liberal2.

Se a análise da luta pelo poder de dominação, depois da chegada dos primeiros deputados brasileiros até à assinatura e juramento da Constituição, tem tido, nos últimos anos, maior atenção da historiografia brasileira, em especial sobre o desempenho dos deputados brasileiros nas Cortes Constituintes (fundacionais as teses de doutoramento de Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (Neves, 2003) e Márcia Regina Berbel (Berbel, 1999), o certo é que o tema não foi, ainda, suficientemente analisado pela historiografia portuguesa.

Sem termos por intenção analisar os discursos dos deputados do ponto de vista semiótico e/ou linguístico, um trabalho que começou a ser feito por historiadores brasileiros para revelarem o mosaico de sentimentos ‘nacionalistas’ (por exemplo, Tasca (2016), onde a linguagem é vista como agente estruturante da tensão política entre brasileiros e portugueses), interessa-nos as intervenções parlamentares para captar as contrariedades e as tensões políticas agravadas pelo problema do desfasamento comunicacional que acumulava cerca de cinco meses de diferimento entre o emissor e o recetor das mensagens3.

Do lado de cá e do lado de lá, a distância era tão grande e o tempo de comunicação tão longo que deixava, por vezes, sem sentido muitas das intenções e deliberações tomadas. E, não menos vezes, a imaginação e a fantasia transformavam a realidade, proporcionavam a intriga, viciavam os comportamentos e baralhavam os acontecimentos como o caso ridículo no cumprimento de leis por desobediência ou irreverência.

Tudo servia para recolher informação, como canais diplomáticos, ofícios, cartas privadas, relatos de particulares, notícias em jornais, depoimentos de tripulantes e passageiros, muitas das vezes para enviesar a realidade brasileira (Cabral, 2006). A multiplicidade desencontrada da comunicação e o oportunismo alimentavam uma opinião pública devassada por intoxicações (Castro, 1993).

Depois do regresso de D. João VI começaram as contrariedades por causa do indesejado retorno à menoridade política do Brasil e dissolução da máquina administrativa, extinção de muitos cargos e instituições (Wehling, 1986; Subtil, 2020) como o Desembargo do Paço, a Casa da Suplicação, a Mesa da Consciência e Ordens, a redução de mercês e privilégios. As alterações administrativas para transformar as capitanias em províncias, governadas, não por capitães-generais, mas por juntas provisionais, constituíram outra mudança radical e polémica na vida política do Brasil4.

Um ambiente que se foi agravando com o fracionamento das posições políticas destas novas províncias relativamente à independência, à união ou reunião com o Reino de Portugal, posições assumidas por múltiplos atores que acentuavam a incapacidade da Coroa para controlar a situação. As eleições para os procuradores provinciais proporcionariam mais fatores de instabilidade por os governadores militares e as juntas de fazenda, nomeados pelo Reino de Portugal, não ficarem sujeitos à tutela das juntas provinciais (Chaves, 2013, 2018).

Por sua vez, a insistência no regresso do príncipe D. Pedro e a cessação da sua regência, acentuou a imposição do Reino de Portugal obrigar o Reino do Brasil a ficar sujeito a uma regência nomeada pelo monarca e à mercê dos desígnios do governo. Se esta regência por nomeação se assemelhava, em traços gerais, ao anterior governador-geral, a regência do príncipe D. Pedro transportava uma legitimidade régia e criava a possibilidade de se tornar monarca caso sucedesse no trono (Slemian & Pimenta, 2008).

Do lado de cá, as manifestações políticas nas Cortes Constituintes para com os deputados brasileiros, a indiferença com as suas propostas e indicações, o tom acintoso para com algumas intervenções, induziam a ideia de uma união desigual que podia retroceder a uma situação anterior a 18085.

Deste modo, ao centrarmos a nossa atenção nestas questões, procuramos realçar alguns fatores criados no Congresso que não facilitaram o compromisso e o diálogo e, consequentemente, contribuíram para a formação de uma consciência autonomista por parte dos deputados brasileiros.

Finalmente, uma nota metodológica para chamar atenção sobre a necessidade de referir uma abundante e recente bibliografia brasileira que, não tratando especificamente da questão que nos ocupa no texto, aborda, contudo, temáticas correlativas que ajudam a contextualizar o processo que se desenvolveu fora das Cortes Constituintes.

O recurso, mais do que habitual, às notas de rodapé teve por objetivo, sempre que possível, transcrever debates à margem do texto principal, bem como realçar factos e acontecimentos relativamente singulares.

O domínio parlamentar dos deputados portugueses

Vejamos, resumidamente, o processo da constituição dos «grupos» parlamentares dos deputados portugueses e brasileiros nas Cortes Constituintes. Apesar da minoria da representação dos deputados brasileiros, o cumprimento das deliberações foi sempre admitida pela bancada portuguesa como legítima e legal porque consideravam que os deputados brasileiros pertenciam à nação e não às províncias, o que era, evidentemente, contrariado pela bancada brasileira que não aceitava equiparar uma província europeia com qualquer província brasileira e, por isso, não consentiam na aplicação da Constituição ao Brasil6.

O momento eleitoral para a escolha dos deputados, que viriam a compor as Cortes Constituintes, ocorreu em dezembro de 1820 (Vieira, 1992). Esta primeira experiência eleitoral foi regulada por duas instruções (31 de outubro e 22 de novembro de 1820, Costa, 2019)7 que acabariam por ser referências eleitorais para o Brasil, sobretudo o sufrágio indireto por freguesias, comarcas e províncias e a proporcionalidade dos deputados pelo número de habitantes, o critério do vínculo de naturalidade à província e a maioridade eleitoral para apuramento dos deputados brasileiros às Cortes de Lisboa (Decreto de 18 de abril de 1821)8.

O essencial do sufrágio assentava nas juntas eleitorais, presididas pelo juiz de fora (Almeida, 2016; Almeida, 2010). Nas freguesias, estas juntas eram compostas por todos os cidadãos domiciliados e residentes, sendo que, por cada 200 fogos, seria eleito um eleitor, cidadão maior de 25 anos e morador na freguesia. Estes eleitores juntar-se-iam, na cabeça da comarca, para elegerem o eleitor ou eleitores da comarca para que estes, depois, elegessem os deputados que deviam ter mais de 25 anos, terem nascido ou estarem domiciliados há mais de sete anos na província9.

No cômputo geral, foram eleitos 100 deputados para o Reino de Portugal com a seguinte distribuição por província: Algarve (3), Alentejo (10), Estremadura (24), Beira (29), Minho (25) e Trás-os-Montes (9).

Como desde 1815 o Brasil era um Reino, teria uma representação em pé de igualdade com o Reino de Portugal, mas como não se sabia a reação das províncias brasileiras à revolução de 1820, que só tomaram conhecimento desta no mês de outubro, não era possível inventariar o número exato de deputados brasileiros10.

A demora pelas manifestações de adesão, a organização do ato eleitoral no Brasil e a urgência em convocar as Cortes Constituintes para dar cumprimento às promessas da revolução, constituíram um feixe de problemas nada fácil de resolver. Tanto mais que a presença de deputados brasileiros era o garante indispensável da abrangência constitucional para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e o fundamento da legitimidade das Cortes Constituintes, ou seja, os deputados do Reino do Brasil eram imprescindíveis no âmbito da nova noção de soberania11.

Para resolver o problema foram propostas várias soluções. Uma apontava para a ideia de só abrirem os trabalhos das Cortes Constituintes depois da chegada dos deputados brasileiros ou de, pelo menos, a sua maioria. Outra solução admitia a eleição provisória de deputados brasileiros que residissem no Reino de Portugal para serem, posteriormente, substituídos pelos eleitos no Brasil. Uma terceira proposta defendia o regime de cooptação, ou seja, a designação temporária dos deputados brasileiros pelas Cortes Constituintes. E, finalmente, a proposta que acabaria por vingar, apontou para a abertura imediata das Cortes Constituintes e a integração faseada dos deputados brasileiros à medida que chegassem. Como veremos, esta solução acarretou muitos problemas e nunca consubstanciou uma situação regular e legal como aconteceu com a aprovação das Bases da Constituição sem a presença dos deputados brasileiros que não participaram nas sessões desde janeiro até agosto de 1821, altura em que chegaram os primeiros e poucos deputados (Moreira e Domingues, 2021)12.

Apesar de as Bases da Constituição (2 de março de 1821), no ponto 21, dizerem, sem margens para dúvidas, que “Somente à Nação pertence fazer a sua Constituição, ou lei fundamental, por meio de seus Representantes legitimamente eleitos. Esta lei fundamental obrigará por ora somente aos Portugueses residentes nos Reinos de Portugal e Algarves, que estão legalmente representados nas presentes Cortes”, admitindo para os “que residem nas outras três partes do mundo, ela se lhes tornara comum, logo que pelos seus legítimos Representantes declarem ser essa a sua vontade” (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 20 de fevereiro de 1821). Seria, pois, com base neste compromisso que os deputados portugueses exigiram aos deputados brasileiros, antes de tomarem assento no Congresso, o juramento das Bases da Constituição.

Não é possível, nestas circunstâncias, ignorar o ambiente pouco propício à integração dos novos deputados que foram recebidos apenas por protocolos burocráticos e sentiram desconfiança na participação das sessões, muitas vezes sujeitos a apupos das bancadas e das galerias. O mal-estar obrigou, inclusive, os deputados brasileiros mais ativos e intervenientes a abandonarem os debates e a ausentarem-se das votações.

Outros problemas se levantaram como o da dimensão das suas representatividades. Na sessão de 3 de fevereiro de 1821, o deputado Bento Pereira do Carmo, da província da Estremadura, apresentava, a propósito, um projeto para regular “Representação nacional Portuguesa de ambos os Mundos para que todos os portugueses concorram à formação da Lei Fundamental”. Das propostas que vieram a ser discutidas, uma apontava para três deputados por cada província do Rio de Janeiro e Bahia e dois por cada uma das restantes e, uma outra, defendia uma paridade igual à do Reino de Portugal. Contudo, como para a grande maioria dos deputados portugueses, os critérios que estavam a ser praticados proporcionavam o conforto de maiorias no Congresso, não quiseram debater o assunto.

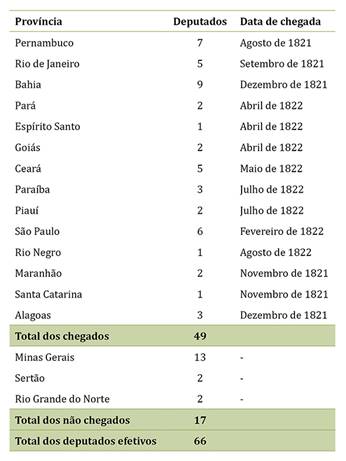

Quadro I Número de deputados brasileiros efetivos às cortes constituintes e cronologia da sua chegada às cortes constituintes (agosto de 1821 a julho de 1822)

Outra dificuldade prendeu-se com a realização do processo eleitoral. Uma das últimas decisões de D. João VI, antes de sair do Rio de Janeiro, foi impulsionar as eleições (decreto de 7 de março de 1821, mais tarde corroborado por um outro das Cortes, de 18 de abril de 1821), numa altura em que já se previa um enorme atraso nas eleições e na chegada dos deputados brasileiros. Mesmo assim, esta previsibilidade não acautelou medidas extraordinárias para evitar o deficit da representação brasileira o que evidenciava uma desvalorização do Brasil no processo constitucional13.

No total foram eleitos 92 deputados brasileiros, entre efetivos e suplentes. Do grupo dos efetivos, num total de 66 deputados, só 49 vieram para o Congresso (v. Quadro I).

Os primeiros a tomar posse em Lisboa, a 29 de agosto de 1821, foram os deputados de Pernambuco (7)14 que tinham sido sufragados a 7 de junho. Em 10 de setembro foi a vez dos deputados do Rio de Janeiro (5). Os da Bahia (9) tomaram posse em 15 de dezembro. E só no ano seguinte, em abril de 1822, teve lugar a posse dos deputados do Pará (2), Espírito Santo (1) e Goiás (2), para, em meados de maio, ser a vez da província do Ceará (5). Em meados de julho, as Cortes suspenderam a chegada dos deputados de Paraíba e Piauí (5) e deram posse aos substitutos porque a Constituição estava pronta e prestes a ser aprovada. A bancada de Minas Gerais que era a mais numerosa (13 deputados), acabaria por não vir para Lisboa15.

Os deputados brasileiros não formaram uma unidade política coesa e refletiram as particularidades regionais das províncias que os elegeram. Por exemplo, as regiões Norte e Nordeste tinham posições bem diferentes das do Centro-Sul, as primeiras com ligações mais estreitas com a Coroa e as segundas com uma experiência de distanciamento político e administrativo desde a permanência da Corte no Rio de Janeiro. O deputado paulista Diogo António Feijó, dizia a propósito “Que não somos deputados do Brasil, de quem em outro tempo fazíamos uma parte imediata, porque cada província se governa hoje independente. Cada um é somente deputado da província que o elegeu” (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 25 de abril de 1822).

Os deputados brasileiros que não se reviam no conceito de nação brasileira, não comungaram, portanto, do compromisso político de que as votações nas Cortes Constituintes cobriam o Reino de Portugal e do Brasil como uma só nação. Esta questão, retomada mais à frente, esteve na origem do permanente confronto político com a bancada portuguesa e gerou momentos de tensão nas bancadas mais interventivas como do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco16.

O certo é que quando os de cá e os de lá se juntaram no palácio das Necessidades, já tinham decorrido oito meses durante os quais os deputados portugueses decidiram, constitucionalmente, sem os representantes do Reino do Brasil. E, até ao mês de abril de 1822, ou seja, já nos finais do debate sobre a Constituição, só tinham chegado a Lisboa 21 deputados brasileiros, das províncias de Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia (v. Quadro I). Esta representação insignificante do Reino do Brasil foi, como já o referimos, a maior das fragilidades constitucionais, incapaz de refletir a abrangência dos direitos de cada Reino e a principal causa política do movimento pela independência.

Compreende-se, por isso, o choque provocado pelos primeiros deputados brasileiros quando exigiram ratificar as votações já ocorridas com o argumento de que a Constituição era para o Reino Unido e não, apenas, para o Reino de Portugal e, posteriormente, forçaram ratificar a Constituição com um ato adicional referente ao Brasil.

A rejeição desta iniciativa dos deputados brasileiros fundou-se, mais uma vez, no argumento usado e abusado pela bancada portuguesa de que os deputados eram deputados da nação e, não do Reino de Portugal e, neste sentido, a lei da maioria praticada nas votações, era a lei manifesta da vontade da nação para todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Este bloqueio, ao mesmo tempo eivado de oportunismo e hipocrisia face à realidade dos factos, impediu os deputados portugueses de entenderem a diferença entre a natureza tradicional da união declarada em 1815, por um rei absoluto, e a união que se queria concretizar com o novo regime constitucional e liberal.

Para contornar este confronto político seria criada uma Comissão de deputados brasileiros, adiante analisada em detalhe, para propor aditamentos constitucionais para serem apreciados durante a revisão final da Constituição. O resultado foi, porém, provocatório para os deputados brasileiros na medida em que as objeções e pedidos de debate não foram, por motivos da agenda das sessões, discutidos e, no final, seriam rejeitados em bloco. Foi esta sistemática inviabilização, por parte dos deputados portugueses, das propostas brasileiras, a menoridade política conferida às suas intervenções, de quererem, por vezes, “mandar as leis nas pontas das baionetas”, que levaria ao pedido dos deputados brasileiros para serem dispensados de assinar, de jurar e de acompanhar os atos protocolares da celebração da Constituição.

O processo político

Retomando ideias centrais deste texto, uma das grandes questões que moldou a relação do Brasil com Portugal, entre 1815 e 1822, foi a maioria dos deputados portugueses quererem manter o figurino do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (Pereira, 2010; Silva, 2009) e não terem equacionado, ou pelo menos discutido, um império luso-brasileiro de tipo unitário ou federal17.

A Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815, que elevou o Estado do Brasil à categoria de Reino e o une aos Reinos de Portugal, e dos Algarves com o título de Reino Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves d´aquem e d´alem Mar, foi uma iniciativa do regime absolutista18.

Quando, no ano seguinte (20 de março de 1816), falecia a rainha D. Maria I, a aclamação de D. João VI ficou congelada pela fragilidade do ato de aclamação ter de se realizar no Brasil e foi preciso, passados dois anos, ter acontecido a revolta de Pernambuco (1817) para a aclamação de D. João VI ter ocorrido no Rio de Janeiro, contribuindo para o crescimento da autonomia do Brasil, mas, também, para a futura fragmentação administrativa por causa da fragilidade do relacionamento do poder executivo fluminense com as câmaras e as juntas provinciais que seriam criadas pelas Cortes Constituintes com competências económicas, fiscais e administrativas19.

No dia 1 de setembro de 1821, quando as Cortes Constituintes, para apaziguar a situação na província de Pernambuco, criavam uma junta provisória com jurisdição civil, económica, administrativa e de polícia, exceto sobre a junta da fazenda e o governador das armas, acabaram por desencadear a revolta dos pernambucanos sobre as intenções do governo de Lisboa em manter o controlo sobre a economia e as forças militares20. Uma decisão que não podia ter corrido pior, tanto mais que o modelo desta junta será replicado nas restantes províncias, compostas por sete membros para as províncias do Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiares, e de cinco membros para as restantes províncias21.

As Cortes queriam, com a formação destas juntas provinciais, criar condições para o regresso de D. Pedro e, deste modo, decapitar a liderança executiva. De facto, pouco depois, começaram por pedir que o príncipe regente regressasse para viajar pelas Cortes de França, Espanha e Inglaterra22, para acabarem por exigir o seu retorno (29 de setembro de 1821). Quando estas ordens chegaram ao Rio de Janeiro, dois meses e meio depois (11 de dezembro), as reações das elites, as manifestações populares e os jornais provocaram uma onda de desobediência e resistência.

Na sequência destas reações, D. Pedro de Alcântara (9 de janeiro de 1822), declarava não obedecer às Cortes e ficar no Brasil “Como é para o bem de todos, e felicidade geral da Nação, estou pronto: diga ao povo que fico”, como resposta ao pedido da câmara do Rio de Janeiro. O influente José Bonifácio de Andrada e Silva, tornava-se chefe do gabinete ministerial (16 de janeiro de 1822) e o Príncipe Regente criava o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil (16 de fevereiro de 1822) com o objetivo de convocar uma Assembleia Geral de Representantes das Províncias do Brasil (3 de março de 1822). A seguir à convocação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa seguiram-se as instruções para as eleições (19 de junho de 1822) da autoria de José Bonifácio de Andrada e Silva23.

Estava, portanto, em movimento uma dinâmica de independência que apanhava as Cortes Constituintes desprevenidas, sem capacidade de reação devido ao desfasamento de informações24 e, por isso, percebe-se porque no dia 23 de julho de 1822, tenham agido, de forma inútil, ao anularem o decreto de Rio de Janeiro de 16 de fevereiro de 1822 quando já estava em marcha a convocação da Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil25. E, cerca de um mês depois, era assinada a Constituição (23 de setembro) quando, alguns dias antes, D. Pedro tinha declarado a independência no famoso grito do Ipiranga (7 de setembro de 1822) e no dia 1 de dezembro decorreu a coroação como imperador quando as Cortes tinham encerrado no dia 4 de Novembro.

A comissão especial dos negócios do Brasil

O que se passou com a Comissão Especial dos Negócios do Brasil retrata o quadro político instalado nas Cortes Constituintes ao mostrar como os deputados portugueses ensaiaram uma estratégia de dissimulação em relação aos deputados brasileiros com a criação de uma comissão cujas propostas estavam destinadas ao insucesso, como se veio a verificar26.

A situação incómoda e um tanto incorreta tinha vindo a acentuar-se com a pouca ou nenhuma atenção que as Cortes Constituintes deram aos persistentes pedidos dos deputados brasileiros para os artigos da Constituição aprovados se adequarem ao Brasil. Cada vez mais difícil de justificar esta exclusão e pressionados pela ameaça de abandono dos deputados brasileiros, as Cortes Constituintes acabariam por criar uma Comissão de 15 membros, só de deputados do Brasil, para apresentarem propostas de revisão e “preparar todos os artigos constitucionais, que são requeridos pela especial situação, e circunstancias das províncias ultramarinas, para serem discutidos ao tempo da revisão da Constituição” (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 11 de março de 1822).

Um dos membros da comissão, o deputado fluminense Francisco Vilela Barbosa, apresentou, de imediato, um projeto de ato adicional, recebido com muitas críticas e rejeitado, de tal forma que os membros da comissão ameaçaram com as suas demissões na medida em que os deputados portugueses só aprovavam “coisas insignificantes sobre o Brasil” e deixavam morrer, à nascença, as mais importantes devido à força da pluralidade dos votos27.

Mas, insistindo, a Comissão Especial dos Negócios do Brasil oporia outro projeto sobre o poder legislativo, propondo dois congressos, um em cada reino28. O congresso do Brasil reuniria no local de residência do regente e o Congresso de Portugal na sede do monarca. Existiriam, ainda, umas Cortes Gerais para rever as leis aprovadas pelos dois congressos, com sede em Lisboa, composta por 50 deputados, 25 de cada uma das cortes, com competências especiais para os assuntos comerciais, de defesa, militares e da marinha, para reverter leis e intervir nos abusos de poder.

O projeto foi apresentado pelo deputado do Minho e secretário do Congresso Francisco Xavier Soares de Azevedo como se se tratasse do milagre para evitar a independência e promover a formação de Império “Luso-brazilianio”. Justificou os seus objetivos e propósitos com as muitas discussões havidas na comissão, na representação da câmara do Rio de Janeiro, na indicação do vice-presidente do governo de Minas Gerais e nas cartas da junta provisória de Pernambuco. De acordo com o seu relato, a comissão tinha chegado à conclusão de que o ”sistema de unidade inteira dos dois reinos, é quase de absoluta impossibilidade” porque “na Constituição de um Império composto de partes tao heterogéneas, e opostas, como são Portugal, e o Brasil, há necessariamente duas cousas mui distintas, que merecem consideração, e duas classes de leis, que se não podem confundir sem o maior abuso, e risco” e que o “Reino do Brasil é muito arredado do de Portugal, a sua localidade, e circunstancias o diferenciam essencialmente de qualquer regime, e sistema Europeu; e tudo isto exige, que haja um meio local de fazer essas leis, e de as fazer executar” (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 26 de junho de 1822).

Percebe-se o desconforto que estas propostas causaram na bancada dos deputados portugueses, a começar pela reação do deputado de Trás-os-Montes, António Lobo Teixeira Girão, quando confessava ser “impossível que todo o meu sangue deixe de ferver nas veias”, que só não classificava as ideias como absurdas e monstruosas por respeito ao Congresso e que, quanto aos deputados brasileiros, só podia dizer que quiseram “zombar de nós, e reportar-nos destituídos de senso comum”. Seguiu-se o colega Manuel Borges Carneiro a lamentar que as “Cortes estão ultrajadas, e ofendidas” e outras intervenções repisariam os argumentos de que o projeto era contra as Bases da Constituição e concorria para a separação (Diário do Governo nº 149, 27 de junho de 1822, sessão nº 400, 26 de junho).

Sem acusar os efeitos da pressão política e mantendo as suas convicções, a comissão apresentaria, no dia 6 de julho de 1822, outro projeto sobre a delegação do poder executivo onde levantava mais questões fraturantes.

A primeira, tinha, obviamente, a ver com a amplitude da delegação de poderes, ou seja, um só centro ou dois centros. Ao abandonarem a ideia da pluralidade de centros de governo por província, colocavam em discussão tanto o modelo de governo centralista como regionalista que tinha sido defendido pelas Cortes.

Os que se associavam a um só centro tinham por argumento evitar retalhar o Brasil em pequenas unidades autónomas como as províncias. A solução por dois centros, um a Norte e outro a Sul, fundamentava-se no extenso território do Brasil que dificultava a comunicação política. Com dois centros, alvitrariam, também, duas assembleias legislativas que se podiam agregar numa só para tomar decisões conjuntas com as Cortes Gerais sediadas em Lisboa. Admitia-se, como exceção, o caso do Maranhão e do Pará por desejarem ficar dependentes do governo de Portugal.

A segunda questão, de natureza política, era saber qual o modelo a seguir sobre a delegação de poderes, ou seja, se seria uma delegação configurável com uma regência cujo titular fosse familiar régio ou uma regência de nomeação ou de eleição.

Os deputados brasileiros defendiam, sem hesitar, a regência do sucessor da Coroa para legitimação do cargo. A opção pela regência de nomeação foi maioritária entre os deputados portugueses que viam nessa solução a oportunidade para retirar poderes a D. Pedro e a possibilidade de controlar o futuro governo, para além de resolver o problema da sucessão que poderia recair no regente do Brasil e, consequentemente, abrir, de novo, uma crise de “dependência” de Portugal em relação ao Brasil.

Antecipando-se à reação dos deputados portugueses, o deputado baiano Domingos Borges de Barros pedia ao deputado português Manuel Borges Carneiro para “quando falar do Brasil não seja com tanta acrimonia” e, ao Congresso, para ter mais consideração pelas propostas brasileiras e não continuar a atacar os direitos do Brasil porque prejudicavam a união dos dois Reinos, “magoam os Deputados do Brasil, e provocam respostas do mesmo tom” ou obrigavam os deputados brasileiros a sair da sala, como aconteceu, constantemente, em sinal de protesto (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 12 de agosto de 1822). Uns dias antes, o deputado fluminense Francisco Vilela Barbosa queixava-se que era muito difícil o trabalho da sua bancada “mal com Portugal por amor do Brasil, mal com o Brasil por amor de Portugal” e que a exclusão dos deputados brasileiros não resolvia os problemas, muito menos o envio de tropas para o Brasil (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 7 de agosto de 1822).

Estas advertências e pronúncias não caíram bem na bancada portuguesa e o deputado Manuel Fernandes Tomás, com algum cinismo, concordava com o baiano Domingos Borges de Barros para não “nos parecermos com alguns do Brasil, que continuamente nos estão insultando” e esperaram “noticias de que outras províncias tem feito o mesmo” para obrigarem a tomar medidas repressivas que contribuem para o desentendimento e a discórdia.

Pouco tempo depois (22 de agosto de 1822), a Comissão de Constituição não perdia tempo e respondia às propostas da Comissão Especial do Brasil sobre o poder executivo, contrapondo uma delegação do poder executivo, da responsabilidade de uma regência composta por cinco membros, nomeados pelo monarca, ouvido o Conselho de Estado. Dessa regência sairia o futuro governo das Secretarias dos Negócios do Reino e Fazenda, Negócios da Justiça e Eclesiásticos, Guerra e Marinha. E, sobre o poder legislativo, a Comissão da Constituição reagiu, drasticamente, contra o poder excessivo pretendido pela Comissão Especial dos Negócios do Brasil.

Podemos concluir que criação da Comissão Especial dos Negócios do Brasil serviu para entreter os deputados brasileiros com a preparação de propostas que, já se sabia, serem impossíveis de acolhimento porque revertiam o sistema constitucional que tinha sido aprovado sem a concordância ou a ausência dos votos brasileiros.

Apesar de tudo, a Comissão evidenciou o propósito dos deputados brasileiros encontrarem uma via diferente para a versão final da Constituição quando os deputados portugueses apostaram, simultaneamente, na desvalorização parlamentar da comissão e no oportunismo político que emprestava à legitimidade do texto constitucional.

Uma outra comissão, a Comissão dos Negócios Políticos do Brasil, funcionou à parte, sendo composta por deputados de ambas as bancadas. Esta comissão, a pedido do Congresso por causa das muitas informações que corriam sobre o Brasil, apresentaria um relatório e parecer sobre os acontecimentos, com foco na correspondência de D. Pedro, na representação da Junta de São Paulo, na posição do bispo da diocese e na reação ao decreto que criava as juntas provisórias.

Nas principais sessões onde se debateu o relatório (28 e 29 de junho de 1822), tanto os deputados portugueses como brasileiros foram muito críticos sobre as conclusões retiradas pela comissão. Uma das intervenções mais demoradas foi a do deputado português Manuel Borges Carneiro que realçou, negativamente, o facto de a comissão não ter criticado D. Pedro e a Junta de São Paulo, lendo, com invulgar erudição, um parecer que acabou por ser uma aula para os deputados brasileiros acerca da tradição constitucional da monarquia portuguesa e as origens do despotismo. E terminou com fortes acusações à chancelaria do Rio de Janeiro, aos sentimentos de D. Pedro e à proposta da comissão para que o seu regresso esperasse “até a época em que no Brasil se publicasse a Constituição”. Em sentido contrário, o deputado paulista António Manuel da Silva Bueno entendeu que a junta terá usado do ‘direito de petição’, enquanto o deputado José Joaquim Ferreira de Moura (Beira) preferiu chamar-lhe ‘direito de resistência’.

A grande defesa da Junta de São Paulo coube ao deputado paulista Nicolau Pereira Vergueiro que transferiu toda a responsabilidade dos acontecimentos para os decretos das Cortes sobre a extinção dos tribunais, o regresso do príncipe regente e a organização do governo por juntas. Rematou com a ideia de que as Cortes não podiam legislar para o Brasil e que a aprovação da legislação para a nação inteira seria assegurada por “uma mera fração da grande Nação Portuguesa” (Diário do Governo nº 150, 28 de junho de 1822, sessão nº 401, 27 de junho). Foi aplaudido com intervenções dos deputados José António Guerreiro (Minho), do deputado pernambucano Francisco Moniz Tavares e do deputado paulista António Carlos Ribeiro de Andrada (Diário do Governo nº 151, 29 de junho de 1822, sessão nº 402, 28 de junho).

A desvinculação antes da independência

Uma das advertências mais frequente dos deputados portugueses para com os deputados brasileiros foi, como já o dissemos, de que representavam a nação e não as províncias do Brasil, por isso, estavam em pé de igualdade com os deputados portugueses. A resposta dos deputados brasileiros foi sempre a mesma perante o que consideravam “injurias, e duros sarcasmos”, ou seja, de que, em primeiro lugar, os portugueses tinham a maioria dos votos e aprovavam o que queriam, em segundo lugar, a aparente igualdade servia para serem “entretidos sempre das esperanças de que alguma vez o soberano Congresso assistiria às razões da mais perfeita igualdade” e, em terceiro lugar, que não eram deputados da Nação, mas das províncias que os escolheram. Para provar esta diferença, o deputado paulista José Feliciano Fernandes Pinheiro dizia que “resta-me propor, visto que a ilustre Comissão não quis pronunciar seu parecer, que ou se esperam notícias claras, e decisivas da opinião da maioridade das províncias que representamos; ou, conforme ouvi já sensatamente opinar-se, se enviem a elas comissários com a Constituição” para se aperceberem das singularidades das várias províncias que, em conjunto, também nunca cultivaram o sentido da nação brasileira como acontecia em Portugal (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 21 de setembro de 1822).

O ambiente político, muito fraturado e sem margens de retorno, agravou-se depois da chegada dos deputados brasileiros e, muito em especial, durante os meses de junho a setembro de 1822 que antecederam a aprovação da Constituição.

Este afrontamento parlamentar subia de tom e intensidade à medida que se aproximava a aprovação do texto constitucional. Os deputados portugueses, depois de confrontados com as propostas da Comissão Especial dos Negócios do Brasil, foram unânimes em concordarem que “Ao ouvir proferir as injurias [dos deputados brasileiros] que se tem proferido contra esta Assembleia, não nos conteríamos ao ouvir estes insultos, se não fosse a desejada união”, isto é, atribuíam a responsabilidade pela desunião aos brasileiros de cá e de lá (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 19 de setembro de 1822)29 e até algum desprezo pela independência, como transparece das palavras do deputado da Paraíba Francisco Xavier Monteiro de França ao afirmar que Portugal já mostrou “que pode existir com gloria, e Independência sem Brasil. Este é que ainda não fez a experiência como poderá existir sem Portugal”, sendo que, na mesma altura, o Brasil já tinha assumido a independência (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 20 de setembro de 1822).

Esta coação política parlamentar foi acompanhada por represálias sobre os deputados brasileiros, criando uma situação insuportável no Congresso e na cidade de Lisboa. O deputado paulista António Carlos Ribeiro de Andrada, queixava-se de ameaças de morte e de cartas anónimas insultuosas por “apregoar a honra do Brasil” afirmando, ao mesmo tempo, que “se eu assinasse uma Constituição que se opõe aos interesses do meu país, teria pejo de aparecer outra vez diante dos meus compatriotas”. Num desabafo extremado afirmava que “Todos os dias se tem ouvido blasfémias contra os Deputados do Brasil; corram-se os Diários das Cortes e ver-se-á que não se encontra uma falta de ordem que tenha sido principiada pelos Deputados do Brasil; ao contrario se vera que são os Deputados Europeus quem os provoca, e eles nada mais fazem que rebate-los depois de os ouvirem” e a verdade é que as Cortes se deviam chamar-se “Cortes Luso Brasilienses” porque se juramos fazer uma Constituição, não juramos fazer uma constituição qualquer, muito menos que prejudique o nosso pais” (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 21 de setembro de 1822)30.

Por outro lado, como já foi dito, o problema do desfasamento temporal no conhecimento em Portugal do que se passava no Brasil e, no Brasil do que se passava em Portugal, um diferimento entre dois a três meses, aguçava a imaginação, tornava a aparência de realidade real, impulsionava a radicalização legislativa e tornava inútil muitos atos praticados.

Vejamos dois exemplos emblemáticos desta discrepância temporal com consequências políticas determinantes.

Na sessão de 28 de setembro de 1822, destinada a fixar os dias e a formalidade do juramento da Constituição depois da sua aprovação (23 de setembro de 1822), os deputados foram surpreendidos com um ofício do monarca a remeter três cartas de D. Pedro (26 de julho, 4 e 6 de agosto) que davam conta da irreversibilidade do processo de independência. De certo modo sarcástico, D. Pedro desculpava-se pelo atraso nas informações porque “assim convém para que os faciosos das Cortes” não saibam a quantas andam.

Na terceira das cartas (6 de agosto), o monarca remetia o manifesto de “Sua Alteza Real o Príncipe Regente Constitucional, e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil”, um título só por si provocatório, com críticas extremadas às Cortes que negaram a delegação do poder executivo, decretaram três centros contraditórios, excluíram os brasileiros dos empregos honoríficos, encheram as cidades de baionetas europeias e roubaram o banco do Brasil31.

Na segunda das cartas (4 de agosto), mandava os dois decretos sobre o que designou por “marcha política deste Reino” e que só pretendia “ter relações com Vossa Majestade, só familiares, porque assim é o espirito publico no Brasil (...) é um impossível físico e moral Portugal governar o Brasil, ou o Brasil ser governado de Portugal”, ignorando ostensivamente as Cortes Constituintes32.

Na primeira das cartas (26 de julho), dava conta do reconhecimento que a deputação de Pernambuco lhe prestou como regente, sem quaisquer restrições, acentuando a sua legitimidade em relação às Cortes Constituintes.

Outro exemplo, igualmente significativo, sobre a ausência de sincronia que bloqueou o diálogo transatlântico foram os acontecimentos relacionados com a assinatura da Constituição, já aqui referenciados.

Dias antes da assinatura e aprovação da Constituição, quando ainda só era conhecido o decreto de 3 de junho pelo qual D. Pedro convocava as eleições para uma Assembleia Geral de Representantes das Províncias do Brasil para se constituir uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, entrava nas Cortes Constituintes (14 de setembro) uma declaração do deputado paulista José Feliciano Fernandes Pinheiro e do deputado do Ceará Manuel do Nascimento Castro e Silva, onde era lembrada a assinatura da Constituição e dois factos políticos relevantes.

O primeiro, referente ao pacto firmado que D. Pedro de Alcântara seria Regente Constitucional e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil e, o segundo, à instalação de uma Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, factos que impediam os deputados brasileiros de assinar a Constituição por ser “indecoroso prestar juramento que a constituição decreta instituições diferentes”33.

O deputado do Ceará Manuel do Nascimento Castro e Silva fazia a síntese desta dissidência ao afirmar que era “inegável que a presente Constituição está diametralmente oposta à prosperidade e dignidade do Reino do Brasil” por quatro razões: a) a regência devia pertencer ao sucessor da Coroa; b) as províncias deviam livrar-se do governo dos capitães generais e ficarem sujeitas a um centro de governo; c) a sede da monarquia devia ser fixada no Brasil; d) o corpo legislativo brasileiro devia ter as mesmas atribuições que o de Portugal.

Como estas condições não estavam cobertas pela Constituição ficava provada a dissidência, o desprendimento dos representantes brasileiros e a recusa pela assinatura o que dificultava o protocolo de celebração do texto constitucional (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 14 de setembro de 1822)34.

Nas duas semanas seguintes (14 a 28) foi discutido, com muita acrimónia à mistura, este ato de desobediência dos deputados brasileiros, a que se somavam outros no Brasil, mas que as Cortes Constituintes só tomaram conhecimento no final do mês. O deputado português Francisco Soares Franco resumia a vontade dos deputados brasileiros dizendo que uns queriam ser dispensados do Congresso, outros serem desobrigados de assinar e jurar, outros, ainda, queriam esperar para saberem mais notícias do Brasil e outros, até, advogavam que se mandassem emissários ao Brasil para ajustarem conciliações constitucionais (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 21 de setembro de 1822). O deputado português rematava com uma crítica assombrosa: “Se nos deixarmos enxotar do Brasil, como cães, quem fará caso de nós, que resultado tiraremos da nossa infâmia? Pelo contrário, combatendo com honra, e com glória, conservaremos algumas províncias ao Norte do Brasil, pelo menos”35.

Em conclusão, com a Constituição já aprovada o que esteve sempre presente na maioria dos deputados portugueses foi a defesa de um sistema de dominação decalcado das práticas do final do Antigo Regime com alguns matizes retóricos da doutrina liberal, mas nenhuma relacionada com uma putativa solução diferente da união integracionista.

A começar pelo argumento da representação da soberania que separava, de forma irredutível, a bancada de deputados brasileiros, da bancada dos deputados portugueses. Como, repetidamente, afirmaram os deputados brasileiros, as suas procurações representavam as províncias que os elegeram e não eram, como diziam os deputados portugueses, representantes da nação portuguesa, “não vieram negociar, ao contrário trouxeram procurações para connosco fazerem uma Constituição, e esta só pode ser feita pela pluralidade de votos”.

Na verdade, a argumentação da bancada portuguesa era retórica porque refletia, de facto, a recusa de olhar para o Brasil como um Reino. Como salientava o deputado João Maria Soares de Castelo Branco (Estremadura),

“Eu me convenci de que eu pertencia inteiramente à Nação e se rebentasse uma fação na minha província eu não pensava que as minhas funções deviam cessar. É preciso que os representantes da Nação tenham sempre diante dos olhos uma verdade que deve ser o norte das suas ações: longe deles o espreitar qual é a opinião da multidão. A Soberania reside essencialmente na Nação: ela não a pode exercer pela dificuldade de se congregar para deliberar, por isso, nomeia homens para a dirigir e, portanto, não tenho que espreitar essa multidão mas seguir o caminho que claramente deve conduzir a Nação à sua felicidade”.

Depois, o argumento de que as Cortes Constituintes não concretizaram “certas coisas convenientes ao Brasil” que os deputados brasileiros tinham pedido através da Comissão Especial dos Negócios do Brasil, apesar das Cortes terem aceitado, no limite, o pedido para a amnistia dos presos da revolta de Pernambuco36.

Em terceiro lugar, o argumento da pressão política, ou seja, o Congresso não podia obrigar nem dispensar os deputados a assinar e jurar a Constituição porque era um ato livre e individual. Mas não foi isso que aconteceu porque os deputados portugueses mantiveram um clima de afronta quando afirmavam, num Congresso em que tinham a maioria dos votos, que os colegas brasileiros não aceitavam ter sido vencidos e mostravam “o ressentimento de não terem sido adotadas as suas ideias a este respeito”, destruindo a máxima da política que é a lei “do sistema representativo que é a lei da maioria nas resoluções dos corpos deliberantes”. Além disso, cometeriam o crime de perjúrio porque juraram fazer a constituição e estavam, afinal, “é dizer que sim, e que não, é dizer que fiz, e não fiz, quero e não quero”, precisamente um falso juramento e uma aleivosia indesculpável.

Em quarto lugar, o argumento da ética e da honra, exposto pelo deputado Manuel Borges Carneiro, “Para que renovar discussões já enfadonhas e consumidoras de tempo tão precioso? As ideias parecem ser inconciliáveis” e obrigavam à assinatura, ou seja, uma ameaça moral para criminalizar, futuramente, as carreiras dos deputados brasileiros (Diário das Cortes Geraes..., sessão de 20 de setembro de 1822).

Em quinto lugar, o argumento diplomático e paleográfico para demonstrar a manipulação com as informações do Brasil que intoxicavam os deputados brasileiros. Uma estratégia que pretendia desarmar a invocação de factos e acontecimentos e desconstruir a autenticidade dos documentos, em particular sobre o governo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, e das províncias do Norte e Pernambuco, isto é, a documentação apresentada pelos deputados brasileiros seria uma “extravagancia da pretensão dos Senhores deputados do Brasil” para justificarem a não assinatura da Constituição.

Finalmente, o argumento sobre o jacobinismo brasileiro, “atendendo ao caracter dos brasileiros, à tendência que alguns deles tem mostrado para formas republicanas e federativas, á rivalidade das províncias, das diversas castas, e até das famílias”, uma acusação de «republicanismo» para desacreditar as intenções dos deputados brasileiros sobre a monarquia e o sistema constitucional liberal.

Conclusão

Se a concretização célere de uma Constituição era o objetivo central dos liberais, o certo é que a mesma não podia ser, apenas, uma constituição para Portugal. Precisava, para ser legitimada politicamente, de ser aprovada pelos deputados do ultramar, em especial do Brasil, o que levantava diversos problemas, entre os quais a eleição de deputados brasileiros, a sua integração nas Cortes em proporção razoável e uma comunicação política eficiente muito dificultada pela distância.

Nenhuma condição foi satisfeita. A eleição dos deputados brasileiros demorou muito tempo e só em agosto de 1821 chegaram os primeiros deputados. Depois, a proporção entre deputados brasileiros e portugueses foi sempre muito desigual. Durante largos meses os deputados portugueses aprovaram tudo e, quando começaram a partilhar as votações, a bancada brasileira era pequeníssima, sem capacidade de reação. Nos meses próximos da finalização e aprovação da Constituição, a esmagadora maioria dos votos pertenceu à bancada portuguesa que se impunha sistematicamente nas decisões.

Quanto à inclusão dos deputados brasileiros no Congresso nada foi feito para os acolher socialmente, nem foi criado nenhum programa político de integração nos seus trabalhos. A receção fria e burocrática não favoreceu a criação de laços de confiança e colaboração como se veio a constatar no ambiente vivido nas Cortes. E, nunca foi ultrapassado o problema da comunicação política entre Portugal e o Brasil, um dos maiores bloqueios ao debate e à comunicação política, por si só um fator que contribuiu, decisivamente, para o processo de independência37.

Mas outros problemas se somaram a todos estes, nomeadamente de ordem política. Comecemos pela questão da união.

A unidade do “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves” (16 de dezembro de 1815), foi uma criação do Ancien Régime cujos fundamentos repousavam, exclusivamente, na legitimidade do poder régio, ou seja, era no monarca que se encontrava a unidade da soberania (Hespanha, 2019b). Uma unidade tradicional que nunca ficou definida nos seus contornos formais, independentemente da consubstanciação régia. Faltou, portanto, uma orientação política para cada reino e para o Reino Unido em geral (Castro, 2009; Lyra, 1994).

Esta indefinição durou, porém, meia dúzia de anos, porque com a revolução liberal de 1820, mudou radicalmente o conceito de soberania que deixou de estar alicerçado no poder absoluto do monarca para se legitimar na nação, isto é, no Congresso. Contudo, esta enorme mudança doutrinária colocava dificuldades na representação política da nação, tendo em conta as províncias do ultramar, sobretudo, do Brasil. Os deputados portugueses não resolveram este problema e acabaram numa contradição insanável e fatal ao persistirem na defesa da “união dos reinos” criada por D. João VI, em lugar de a substituírem por uma outra, adequada política e constitucionalmente ao regime liberal. A mudança implicava que a soberania fosse exercida por representantes eleitos da nação na pluralidade dos três reinos, o que nunca foi admitido pelos deputados portugueses.

É verdade que a conjuntura do debate parlamentar não favorecia a irrupção de ideias inovadoras. Portugal tinha saído de quatro experiências históricas que tolhiam a ação política.

Em primeiro lugar, as invasões francesas e todas as consequências da destruição do aparelho administrativo e económico, fazendo de Portugal um país ocupado e governado por uma potência estrangeira, obrigando a família real a fugir para o Brasil.

Em segundo lugar, a perda da centralidade política para o Rio de Janeiro, “colónia da sua colónia”. O embaixador português em Londres, D. Domingos de Sousa Coutinho, escrevia, a propósito, que “poder-se-hia dizer que Portugal se tornou uma possessão ultramarina em relação ao reino do Brazil”, tal foi a mudança que se operou do ponto de vista político e administrativo e que se pode descrever nas resoluções tomadas nos primeiros meses após a chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro. Desde logo, na formação de um governo onde haverá a salientar, agora, o papel influente do Conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, como secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra (Subtil, 2008, 2012).

Em terceiro lugar, a disseminação das revoltas por todo o país, um povo em armas, a lutar contra o invasor que assaltou instituições e centros de poder, demonstrando que era possível alavancar outro regime e outro modelo de governação, incluindo o fim da monarquia. A experiência destas revoltas irá marcar, no futuro, a revolução de 1820, as guerras civis e os levantamentos populares na primeira metade do século XIX.

E, em quarto lugar, o domínio militar e político dos ingleses que vieram combater os exércitos napoleónicos, foi longo e vexatório, uma experiência traumática que diminuiu a capacidade política do Reino que, com a ausência da família real, transmitia uma imagem de orfandade e humilhação.

Por sua vez, o Brasil tinha perdido o protagonismo e a autonomia política com o regresso de D. João VI a Portugal, somava uma série de revoltas que não podiam ser resolvidas no quadro colonial, em especial depois dos acontecimentos de 1817 em Pernambuco, e começava a experimentar os efeitos dos tratados comerciais com a Inglaterra (1810).

Apesar de tudo isto, o comportamento dos deputados portugueses, ao aprovarem o Regimento das Cortes, as Bases da Constituição, a Lei da Liberdade de Imprensa e muitos artigos da Constituição, sem a presença dos deputados brasileiros, agravou a disponibilidade para se discutirem soluções que pudessem agradar, em certa medida, aos movimentos mais autonomistas do Brasil. Desde muito cedo, os deputados portugueses habituaram-se a decidir sozinhos e, quando confrontados com a pronúncia e a discórdia dos deputados brasileiros, reagiram com a imposição da maioria da pluralidade dos votos, com manobras retóricas e manipulação da realidade38.

A insistência em identificarem os deputados brasileiros como deputados da nação portuguesa, a evocação do princípio da maioria nas votações quando os deputados brasileiros eram uma minoria, a fragmentação autonomista das juntas provisórias provinciais, a extinção do sistema administrativo montado por D. João VI, o bloqueio à regência de D. Pedro, as ameaças e concretizações no envio de forças militares e o adiamento do regresso da tropa, formaram uma catadupa de animosidades que não contribuiu para um debate de proximidade, acabando por levar à independência39.

Para fechar o círculo de contrariedades, o papel desempenhado pelo desfasamento na comunicação política, no enquadramento das deliberações tomadas por falta de informação, espera de notícias ou manipulação, foi um fator muito importante na progressão de um imaginário político dos deputados para argumentarem, protelarem votações ou decidirem ignorar a realidade num ambiente de insuperável discórdia que se radicalizou e veio a constituir um dos fatores que levou à independência do Brasil40.