Introdução

Apesar de o jornalismo de interior representar uma vertente importante da Comunicação que acontece para além das grandes metrópoles, este também tem se mostrado como um fenômeno comunicacional estudado de forma bastante esporádica e pontual. Esta negligência acadêmica, independente de suas razões, tende a prejudicar o fomento de pesquisas que poderiam aprofundar, enfocar nuances e aspectos da prática jornalística que acontece em âmbito local e até mesmo da própria análise e registro das transformações históricas do jornalismo brasileiro, outra relevante dimensão da comunicação enquanto ato social.

Além disso, com o avanço das tecnologias no cotidiano de grande parte das esferas sociais, o jornalismo produzido para ser publicado pela Internet, aqui chamado de ciberjornalismo1, também tem atuado pelos territórios interioranos, transformando e engendrando novas práticas. E isto também complexifica o atual cenário do jornalismo de interior.

Ao inserir os gêneros e formatos jornalísticos nas ambiências do ciberjornalismo de interior, a proposta deste texto é exatamente contribuir com um movimento contrário ao exposto acima. Sua intenção, portanto, é a de estimular uma mudança de olhar, com interesse em melhor descortinar facetas do fazer jornalismo local.

Apesar de envoltos em algumas divergências conceituais, os gêneros e formatos2 jornalísticos representam uma útil estratégia para se estudar, reconhecer e classificar as categorias, classes e tipos de conteúdos produzidos e publicados pela imprensa, além de serem um elemento para se compreender e refletir sobre os modos de produção socioculturais dos meios de comunicação.

Nesta vereda, a questão de investigação que baliza este artigo é "que proporções entre os gêneros e formatos jornalísticos apresentam as versões online dos jornais do interior paulista?" Amparando-se em revisão bibliográfica e análise empírica quantitativa dos conteúdos publicados nas versões online do Jornal da Cidade, de Bauru (SP), do Cruzeiro do Sul, de Sorocaba (SP) e do Correio Popular, de Campinas (SP), a pesquisa objetiva melhor compreender as especificidades dos padrões e modelos textuais dos ciberjornais do interior paulista, assim como das práticas jornalísticas nestes territórios. A principal hipótese é que as versões online dos jornais tendem a repercutir as mesmas estratégias e conteúdos do jornal impresso, com predominância para textos longos, de gênero informativo e formato noticioso, além de apresentarem dificuldades em construir laços fortes e de proximidade com as localidades.

De forma sistemática e seguindo um protocolo de estudo de casos múltiplos3, analisou-se 569 conteúdos jornalísticos publicados pelas versões online destes três jornais, captados a partir de uma "semana construída"4 e categorizados de acordo com uma ficha de análise5. Cada conteúdo foi classificado com base na proposta de gêneros e formatos jornalísticos trazida por José Marques de Melo e Francisco de Assis (2016), conforme explicita-se mais adiante.

O jornal local e o jornal de interior

É claro que jornal local e jornal de interior não devem ser encarados como sinônimos, assim como imprensa e jornalismo. E estas são as duas distinções iniciais desta reflexão.

Nem todo jornal local está no interior e, em tese, nem todo jornal de interior precisa ter abrangência estritamente local - apesar dos casos empíricos, no Brasil, apontarem para esta tendência. E mesmo os próprios jornais de bairro, muito comuns em metrópoles como São Paulo, são exemplos concretos de jornais locais que não atuam em territórios interioranos.

Apesar disso, por conta desta tendência empírica a qual nos referimos e, inclusive, pela forma como os jornais de interior se apropriam e se relacionam com os territórios onde atuam, acredita-se que conceitos como "jornal local" e "jornalismo de proximidade" possam oferecer uma profícua trilha para este debate.

Ainda, a diferenciação entre os conceitos de imprensa e jornalismo, conforme sinaliza Silva (2013, p. 275-276), remete ao passo que a primeira compreende aspectos das estruturas organizacionais e suas lógicas como técnicas de produção e publicação de conteúdos. Já o segundo implica uma dimensão mais narrativa e de produção de sentidos, resultante de uma profissão que também induz suas rotinas e intenções.

O exercício de compreensão do fenômeno comunicacional que acontece em perspectiva local, portanto, também implica em uma melhor integração destas dimensões e nuances, com análises que possam dar conta de uma melhor integração da prática jornalística com sua dimensão como imprensa, além de suas interconexões com os aspectos socioculturais intrínsecos de onde atua.

Aspectos territoriais e espaciais contribuem, sobremaneira, para a compreensão do jornalismo que é exercido no interior, já que este, por meio da imprensa institucionalizada, constrói, delimita e privilegia um espaço para atuar culturalmente, na produção de discursos sentidos e significados, e economicamente, por meio de estratégias mercadológicas.

Este tipo de empresa midiática atua, portanto, em um espaço que nomeamos "bloco geoestratégico", já que fazem dele uma zona estratégica por onde circulam fluxos culturais e econômicos. Também por isso é que Pierre Bourdieu (2004, p. 116-117) atribui ao discurso regionalista um sentido performativo, sugerindo que o ato de se estabelecer fronteiras e delimitar localidades é, em dada instância, o exercício político de poder.

No Brasil, a mídia local tem se caracterizado por operar na perspectiva comercial6, como corporações ou pequenas empresas, em uma lógica de rentabilidade econômica. Em vários aspectos tende a reproduzir a lógica da imprensa nacional, principalmente no que tange ao modelo de gestão, os níveis e tipos de participação popular, as estratégias de captação de recursos e os modelos de relacionamento com as instâncias locais de poder. Ainda, inclina-se a veicular um conteúdo relacionado às especificidades locais, além de informações nacionais e internacionais.

Outras tendências principais da mídia local, apontadas por autores como Peruzzo (2006), López García (2000; 2002) e Camponez (2002), ligam-se à prática de veicular conteúdo baseado em informações internacionais, nacionais e locais, ter os comprometimentos político-econômicos mais evidentes, ter o lucro como objetivo principal, utilizar-se de algumas estratégias da mídia comunitária, como forma de promover a credibilidade, mas visando êxitos mercadológicos e ter a gestão e o planejamento sob o comando de uma cúpula organizacional.

Entretanto, ao seguir pelo raciocínio de "jornal de interior", uma ressalva se destaca. Inclusive, se tomarmos o interior como todo o território para além das regiões metropolitanas, mas que inclui o litoral e as áreas de fronteiras, percebemos que a

imprensa do interior não se refere a toda e qualquer engrenagem midiática sita à parte interna do país, uma vez que isso inclui até mesmo as metrópoles e megalópoles nas quais se pratica um tipo de mídia hegemônico e submetido a padrões totalizadores. A manifestação de nosso objeto se dá, sim, na parte de dentro, mas das unidades federativas - como veremos a seguir -, em cidades de médio e pequeno porte, em oposição às suas capitais e às cidades que integram as regiões metropolitanas. Logo, as localidades que não se caracterizam como grandes territórios urbanos - e aí também podemos inserir os litorais e as zonas de fronteira (entre estados, entre nações) - é que, por conclusão, formam o locus em relevo; e é nele, naturalmente, que emerge o tipo de imprensa sobre o qual direcionamos nosso olhar (Assis, 2013, p. 2).

Indica-se, portanto, tomar o jornalismo de interior não como aquele praticado em um espaço distante de um grande centro, por vezes artesanal ou produzido sem rigor jornalístico, que trata apenas assuntos de menor relevância e de circulação restrita, mas uma ideia que compreenda que seu padrão, rotinas e práticas obedecem ao contexto, espaço, dinâmica sociocultural e realidade em que este se insere. Mais do que um espaço de fluxo de informações, falamos de um fluxo de conteúdo simbólico e mediado. Como também mostra Roberto Oliveira (2013, p. 116),

o espaço é também modulado pelas técnicas que comandam a tipologia e a funcionalidade dos deslocamentos. Processos produtivos são territorializados seguindo a lógica do espaço funcional, da ação: são localizados e adequados ao lugar. As extensões pressupõem circulação. Produção e circulação - inclusive de informações e conteúdos simbólicos - são fazeres coadjuvantes na modificação do espaço.

Fala-se de um jornalismo que trata os temas das mais diferentes naturezas, mas está mais aberto e apto a tratar as questões que dizem respeito à sua audiência. Nas palavras de Dornelles (2004, p. 132),

Esse tipo de jornalismo do Interior é muito mais comportamental do que estrutural. Estabelece-se de acordo com a política de vizinhança, a solidariedade, o coletivismo, os valores, a moral, a fé religiosa, o respeito humano e a cultura de pequenas populações, sobressaindo-se, por exemplo, o bairrismo e a solidariedade entre os moradores, mas segue as mesmas normas e definições básicas da teoria que estabelece a prática do jornalismo informativo, assim como seu Código de Ética.

Não existe um único padrão de jornalismo local ou daquele praticado no interior, nem que se trata de um fenômeno de pequenas proporções, uma vez que se tem uma atividade imbricada na produção simbólica do território em questão. Contudo, reconhece-se, inclusive, que os jornais do interior, por mais que nem sempre integrem uma rede ou conglomerado midiático, constituem-se como empresa (Bueno, 2013, p. 47), muitas vezes comprometidas com o poder público local (Costa, 2005; Peruzzo, 2005, p. 78; Aguiar, 2016, p. 35).

Ao mesmo tempo, percebe-se que os jornais interioranos também são vistos como um espaço para construção de significados e mediações culturais locais. Como diria, já em 1962, Luiz Beltrão (2013, p. 23), "a imprensa interiorana é a voz jornalística da 'nossa cidade'". Por isso, para ele (2013, p. 25), "o diário ou semanário regional presta um serviço que não pode ser prestado por algum outro instrumento da informação e da opinião pública".

Apesar disso, a imprensa de interior também tem sido referenciada como sinônimo de prática jornalística artesanal. Para Wilson Bueno (2013, p. 45), é possível, ainda, reconhecê-la por meio de três tipos básicos: o local "quase artesanal", o local estruturado e o regional, cada qual com características diferentes quanto à estrutura, produto final e relações com a localidade em que está inserido. Defendendo um pensamento bastante parecido, Gastão Thomaz de Almeida (1983) também afirmava que os jornais do interior paulista mantinham mentalidade e produção artesanal, configurando-se, ainda, como publicitários governamentais porque tendiam a se aproximar do poder e a se distanciar dos anseios das comunidades.

Ciberjornalismo local

Nos últimos tempos, as tecnologias digitais trouxeram novas configurações e possibilidades para as comunicações, inclusive para que as organizações de mídia trouxessem a informação para mais próximo do leitor. Já não faz mais sentido considerar a ideia de um processo noticioso em formato linear e fechado (Bertocchi, 2013), assim como não se pode desconsiderar as implicações do uso das tecnologias móveis na prática jornalística (Silva, 2013), nem tampouco ignorar o advento da web semântica, dos algoritmos (Saad Corrêa, Bertocchi, 2012) e de novos formatos e textos digitais nesse cenário.

Novas perspectivas surgem para o jornalismo local e de proximidade, inclusive, na emergência de conceitos como ciberjornalismo de proximidade, jornalismo locativo, jornalismo espacial e o hiperlocal, principalmente ao se considerar e levar em conta o crescente uso de smartphones e suas redes de conexões ubíquas à Internet.

Apesar das múltiplas vertentes, formatos e conceitos, é basilar refletir sobre o que se considera um cibermeio local. Conforme as ideias de Xosé López García (2008, p. 64), este pode ser entendido como

aquele emissor de conteúdos sobre a entidade local que tem a vontade de mediar entre os fatos e o público, utiliza principalmente técnicas e critérios jornalísticos, usa linguagem multimídia, é interativo e hipertextual, atualiza-se e é publicado na Internet. Nesta abordagem, a "entidade local" é o que existe ou pode existir em um lugar - em um espaço e um tempo determinados - e para uma comunidade, definida em termos de identidade compartilhada e a partir da relação "segurança-liberdade".

Entretanto, mais recentemente, foi o português Pedro Jerónimo (2015) quem percebeu que as potencialidades trazidas pela Internet ainda são subutilizadas, principalmente como recurso de suporte ao conteúdo, mas também nas atividades e práticas jornalísticas. Segundo ele (2015, p. 473),

O percurso do ciberjornalismo de proximidade em Portugal é marcado por práticas primitivas, que resultam dos recursos existentes nas redações, de uma cultura assente na prioridade de produção para o meio tradicional e do investimento feito por parte das empresas. A internet é cada vez mais usada na imprensa regional, porém, sobretudo em rotinas relacionadas com a pesquisa e a comunicação.

Mas, quando avançamos para o conteúdo de proximidade em mobilidade, foi Amy Schmitz Weiss (2013, 2014) quem pontuou que a ideia de localização assume uma conotação diferente na era digital e o quanto as tecnologias móveis criam novas possibilidades para que instituições de mídia tragam a notícia para mais perto do consumidor. Por isso, a autora propõe uma discussão de um cenário que preferiu chamar de “jornalismo espacial”. Para Amy,

o jornalismo espacial oferece uma oportunidade para explorar como estes mundos de serviços geolocalizados, tecnologia móvel e informação podem formar uma união poderosa na compreensão do fenômeno da comunicação atualmente. Ele pode ajudar a quebrar os componentes do que representa notícia e informação para os indivíduos, como eles interagem com elas por meio dos serviços geolocalizados que usam, o tipo de localização com que eles se identificam e como o dispositivo móvel traz tudo isso junto (Schmitz Weiss, 2014, p. 10).

Desse ponto de partida, a autora propõe pensar o jornalismo espacial não somente sob o ângulo das práticas jornalísticas dentro das redações, mas também incorporando aspectos do próprio jornalismo, desde a produção de conteúdo até o consumo de notícias. O jornalismo espacial, então, poderia ser visto como “os tipos de informação que incorporam um lugar, espaço e/ou localização (física, aumentada e virtual) para o processo e a prática do jornalismo. Localização, nesse contexto, pode ser uma localização relativa e/ou absoluta” (Schmitz Weiss, 2014, p. 10).

Ainda assim, Pedro Jerónimo (2013, p. 381), a partir da realidade portuguesa, encontrou que o jornais de proximidade no mobile também tendem a reproduzir os mesmos conteúdos entre seus diferentes suportes (papel, digital e mobile), com predomínio de textos, algumas imagens e raros recursos de hipertextualidade e multimidialidade.

Apesar dessas e outras dificuldades e desafios pelos quais passa o setor, a informação de proximidade parece transcender os meios locais, tendo encontrado nas tecnologias em rede e na Internet, um espaço promissor e com possibilidades ampliadas. Como bem pontuou López García (2000), ainda no final do século passado, a informação do futuro é aquela que se escreve com L de local. Também um indicativo para essa hipótese do autor, além do interesse e da demanda por conteúdos relacionados a locais mais próximos, por parte de usuários de smartphones, seria a abordagem da informação local por meios "supra-locais"7.

Nesse sentido,

as tecnologias atuais não só tem multiplicado os espaços locais de comunicação, mas também incrementado a complexidade comunicativa no âmbito local. Portanto, por trás do interesse dos grandes grupos pelo local, com suas diferentes estratégias comerciais, todos os esforços para distinguir entre comunicação local e comunicação de proximidade, que até agora utilizamos indistintamente, será útil para entender melhor a importância da informação local, seu funcionamento e seu papel na sociedade do terceiro milênio (López García, 2008, p. 34).

Assim, como já disseram tantos outros, a comunicação de proximidade já não pode mais ser definida única e exclusivamente pela abrangência de sua difusão editorial, mas pela lógica e interesse assumidos como foco de trabalho, por seus conteúdos e a forma com que eles refletem os problemas e a realidade vivida tanto pelas pessoas que compartilham daquele mesmo território espaço-temporal, mas também por aquelas que, apesar de estarem fora desses territórios, ainda se sentem parte deles. Pelas redes, é possível consumir conteúdos relacionados a determinada localidade, estando em qualquer espaço do mundo.

A comunicação local e de proximidade, portanto, não se define apenas por sua dimensão geográfica, econômica ou administrativa, mas, inclusive, pela sociocultural. Configura-se, portanto, como sistema de poder e de linguagem, evidenciando sua característica plural, fluida e interdisciplinar. Como explica Masella Lopes (2007, p. 153),

O espaço não está nas coisas, mas na relação que estabelecemos com as coisas. Os mapas geográficos não definem uma espacialidade senão aquela que imputamos através de uma ordem seja esta política, etnográfica ou topográfica. Da mesma forma, a comunicação não pode ser circunscrita a um único mapa, porque não está sujeita a uma única gramática que lhe designe o que é. Já que há várias ordens, falemos, portanto, em vários mapas.

Por se tratar de algo complexo e dialético, como realmente se constituem os fenômenos sociais, o conteúdo mediado pelos cibermeios de proximidade apresenta características próprias inerentes à sua realidade social que, por sua vez, também considera os modos e condições de produção. Portanto,

A informação local do terceiro milênio tem que ser uma informação de qualidade,

plural, participativa, imaginativa, que explique o que acontece na área onde se encontra o meio, a área para quem informa e que conte o que afeta e interessa os habitantes desse âmbito, inclusive, quando é produzido fora dele. A informação local do terceiro milênio deve promover a experimentação e converter os cenários de proximidade em lugares de comunicação eficiente e lugares de onde possam ser exportadas novas linguagens e formatos para a comunicação mundial (López García, 2008, p. 34).

Além disso, há uma multiplicidade de formatos e características dos jornais online no interior. Como mostra Dornelles (2013, p. 78-79), há várias situações, como

jornais exclusivamente produzidos para internet; jornais que disponibilizam a versão impressa on-line, sem acréscimo de nenhum outro recurso gráfico; jornais com atualização em tempo real, via Twitter e G1; jornais com atualizações diárias por meio de outros sites; jornais contendo vídeos das notícias, postados no YouTube; jornais com diferentes formas de interatividade, isto é, com destacado espaço de participação do público, embora a maioria ainda não tenha desenvolvido a cultura de interagir com seus leitores.

Ultimamente, há, ainda, a emergência do chamado jornalismo hiperlocal, que tende a se dar em publicações online, mas que não se limita a elas. Refere-se a um conteúdo relacionado a uma determinada área, geralmente aquela onde o internauta está, como um crime que acaba de acontecer a duas quadras dali, uma novidade no menu de um restaurante na rua ao lado ou, ainda, um acidente de trânsito.

Nesta linha, com o crescente uso de smartphone e seus artefatos sensíveis à posição geográfica do usuário, novas possibilidades têm feito com que tais tecnologias consigam levar o conteúdo para mais próximo do leitor (Volpato, 2017), criando oportunidades midiáticas ainda antes inexploradas.

A imprensa no interior paulista

A trajetória histórica e a marcha da imprensa para o interior paulista, apesar das escassas obras sobre o assunto8, denotam como e o quanto o surgimento e o avanço dos jornais estiveram relacionados ao poder econômico e político das cidades e regiões.

Voltar o olhar para o avanço da atividade jornalística rumo ao interior paulista brasileiro torna evidente, inclusive, que o estabelecimento da imprensa no Estado foi lento e teve também suas dificuldades, principalmente pela censura existente na época. Tanto é que o surgimento do "O Paulista", em Sorocaba (SP), primeiro jornal paulista de que se tem história, deu-se em 1842, ou seja, 34 anos depois do início da imprensa brasileira, datado de 1808.

Como explica Ortet (1996, p. 122),

O surgimento dos principais jornais no interior de São Paulo [...] esteve estreitamente vinculado ao desenvolvimento econômico, industrial, sócio-cultural, político e urbanístico de cada uma das cidades. Refletia paralelamente a necessidade das classes dominantes de manifestarem pontos de vista sobre cada aspecto da dinâmica do desenvolvimento local.

Como registrou Almeida (1983, p. 35-41), depois do "O Paulista", em 1842, em Sorocaba, registra-se a fundação, no Estado de São Paulo, de títulos como a "Revista Comercial", em 1849, em Santos, o "O 25 de Março", em 1857, em Itu, e o "Aurora Campineira", em 1858, em Campinas. Em Bauru, o primeiro título seria em 1906, com o "O Bauru". Em outro registro (Cintra Sobrinho, 2005, p. 185), encontra-se que o primeiro jornal a circular na cidade foi o "Progresso de Bahuru", em 1905, sendo que, segundo Freitas (citado em Almeida, 1983, p. 43), o período entre 1880 e 1889 registrou o maior índice de lançamento de títulos jornalísticos, chamado por ele de "aluvião de periódicos".

Apenas a título de exemplificação, segundo levantamento de Almeida (1983, p. 43-48) o número de jornais fundados apenas no Estado de São Paulo, entre 1823 a 1945, chega a 1.081.

Entretanto, por essas datas nem tudo pode ser compreendido. A efemeridade dos títulos de jornais, na época, nessa região, era muito grande - sem dúvida, limitações econômicas, técnicas e de compromisso e interesse político. Ainda, apenas em Campinas, 87 anos depois de seu primeiro título chegar às bancas, 76 jornais chegaram a circular por lá (Almeida, 1983, p. 46-47).

De lá para cá, apesar de muito avanço técnico-profissional, econômico e digital, com o "modelo artesanal" (Bueno, 2013, p. 45) já cedendo espaço para processos jornalísticos profissionais, é o próprio processo histórico desses jornais que evidencia o quanto a chamada "grande imprensa" servia e ainda serve como principal modelo e referência, inclusive como padrão a ser alcançado, seja pela linguagem ou mesmo pelo formato de impressão e tendências de cobertura, conforme também ainda veremos neste capítulo.

Se naquela época, vários títulos tinham vida curta por questões financeiras (Ortet, 1996, p. 122), os jornais atuais enfrentam uma nova problemática de subsistência com o avanço do digital e uma tendência a não valorização, por parte dos anunciantes, dos formatos online de publicidade. Vive-se uma disparidade entre audiência e sustentabilidade, e uma consequente nova crise.

Os gêneros e formatos no ciberjornalismo do interior paulista brasileiro

O estudo dos gêneros e formatos jornalísticos se apresenta como importante vertente para se investigar e melhor compreender as especificidades das lógicas, estratégias, práticas e rotinas de produção da imprensa. Por ele também se capta a essência do exercício das competências sociais do jornalismo: ora para informar, ora para entreter, orientar, esclarecer, oferecer opinião.

Aqui, tomam-se os gêneros e formatos jornalísticos como uma espécie de padrão textual pela qual os jornais se valem para construir significados e os leitores podem codificá-la e interpretá-la. Os formatos, portanto, seriam subclassificações dos gêneros, isto é, uma subdivisão de possibilidades de modelos de construção textual. Mais do que balizar a produção e a rotina jornalística, ajudam a melhor classificar os conteúdos - e, por conseguinte, os gêneros - segundo suas especificidades. Como mostram os autores (Marques de Melo, Assis, 2016, p. 45), "os gêneros devem ser considerados como artifícios instrumentais que auxiliam a indústria midiática a produzir conteúdos consistentes e eficazes, em sintonia com as expectativas da audiência".

Neste estudo, baseamo-nos na categorização9 trazida por José Marques de Melo e Francisco de Assis (2016), a qual considera: a) gênero informativo: nota, notícia, reportagem, entrevista; b) gênero opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, caricatura, carta, crônica; c) gênero interpretativo: análise, perfil, enquete, cronologia; d) gênero diversional: história de interesse humano, história colorida; e) gênero utilitário: indicador, cotação, roteiro, serviço.

O Jornal da Cidade

Localizada na porção central do Estado de São Paulo, a cerca de 320 km da Capital, Bauru ocupa uma área de 673.488 km² e conta com população de mais de 374 mil habitantes, segundo dados estimados pelo IBGE para 2018. Sua região é considerada o maior entroncamento rodohidroferroviário do interior da América Latina, contando com rodovias e ferrovias que fazem conexão com diferentes pontos do território brasileiro, até países do Mercosul. Além do Aeroporto Bauru-Arealva, a cidade está a 25 km do Porto Intermodal do Rio Tietê, em Pederneiras, que conecta desde os Estados de Goiás e Mato Grosso ao Porto de Santos.

Entre os meios de comunicação, Bauru é sede de emissoras afiliadas de TV, como a RecordTV Paulista e a TV TEM Bauru, da Rede Globo. Conta, ainda, com rádios como 94 FM, 96 FM, Unesp FM e Auri-Verde. Entre os jornais impressos, o Jornal Bom Dia, do mesmo grupo da TV TEM10, circulou na cidade por nove anos, encerrando suas atividades em 2015.

Por sua vez, o Jornal da Cidade foi fundado em agosto de 1967, por um grupo de lideranças da cidade, tendo como principal executivo o engenheiro Alcides Franciscato, que no ano seguinte seria eleito prefeito e depois, deputado federal. Segundo dados reunidos por Marques de Melo e Queiroz (1998, p. 67), o jornal teria sido, já na década de 1970, o pioneiro na impressão offset no interior paulista. O sistema trazia maior velocidade para impressões de grande tiragem.

Foi em 1996 que o jornal se rendeu ao digital, criando sua versão para a Internet. Hoje, segundo dados do próprio jornal, conta com mais de 6 milhões de visualizações mensais. Além disso, sua versão impressa circula por 46 cidades da região, com mais de 100 mil leitores habituais, por edição.

Ao todo, o Jornal da Cidade conta com um time de 180 pessoas. Apenas na equipe editorial, há por volta de 30 profissionais sob a direção de redação de João Jabbour. Em 2019, segundo João Jabbour11, editor-chefe do jornal, o Jornal da Cidade integrava o Grupo Cidade, que também gere a 96 FM e a Fullgraphics, gráfica onde o jornal também é impresso. O grupo também possui ligações com a Expresso de Prata, que atua no transporte de passageiros em ônibus, e de uma Construtora local.

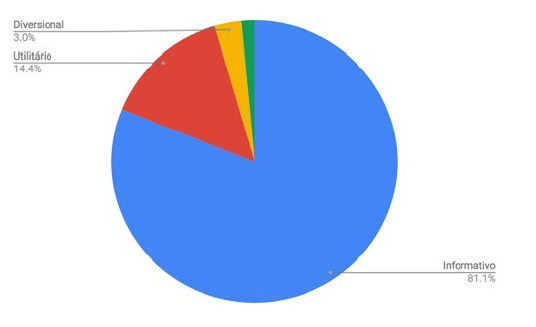

Quanto aos gêneros jornalísticos, no período estudado, a versão online do jornal apresentou 163 (81,1%) conteúdos informativos, 29 (14,4%) utilitários, 6 (3%) do gênero diversional e 3 (1,5%) opinativos, como mostra o Gráfico 1.

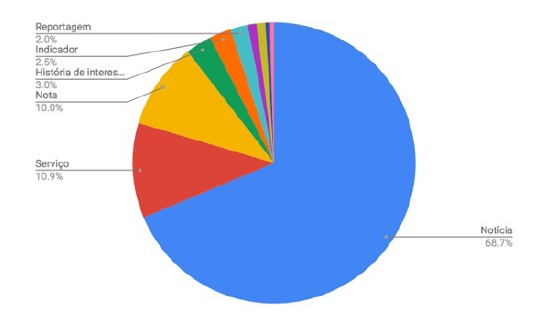

No que tangem os formatos jornalísticos, apresentam-se 138 (68, 7%) conteúdos como notícia, 22 (10,9%) como serviço, 20 (10%) como nota, 6 (3%) histórias de interesse humano, 5 (2,5%) indicadores, 4 (2%) reportagens, 2 caricaturas, 2 roteiros, 1 crônica e 1 entrevista, como mostra o Gráfico 2.

O Cruzeiro do Sul

Considerada a quarta cidade mais populosa do interior paulista, segundo dados do IBGE (Agência IBGE, 2018), a cidade de Sorocaba integra o chamado Complexo Metropolitano Expandido, uma mega região composta ainda pela Grande São Paulo, região de Campinas e Baixada Santista. Economicamente, também segundo dados do IBGE (Andrade, 2018), apenas o município de Sorocaba foi responsável por um PIB (Produto Interno Bruto) superior a R$ 30 bilhões, em 2016.

Nos meios de comunicação, Sorocaba conta com emissoras de TV como a TV Sorocaba, afiliada ao SBT, a TV TEM, da Rede Globo, emissoras de rádio como a Rádio Cruzeiro do Sul e a Ipanema, além de jornais como Cruzeiro do Sul, Ipanema e Diário de Sorocaba.

Fundado em junho de 1903, por Joaquim Firmiano de Camargo Pires (Nhô Quim Pires) e seu irmão João Clímaco, além do apoio de algumas lideranças políticas da cidade, o Cruzeiro do Sul nasceu como um jornal bissemanal.

Sessenta anos depois, em 1963, o jornal dá início a uma nova fase, sendo assumido por pessoas ligadas à Maçonaria, com objetivo de torná-lo uma instituição sem fins lucrativos. Um ano depois nascia a Fundação Ubaldino do Amaral12, até hoje a mantenedora do Cruzeiro do Sul e do Colégio Politécnico de Sorocaba.

Segundo dados de 1995 (Marques de Melo, Queiroz, 1998, p. 66), naquela época, o Cruzeiro do Sul era lido por uma média de 77% dos leitores da cidade, com predominância da Classe A. Mas, do início da década de 1990 para cá, segundo José Carlos Fineis13, então editor do jornal, o número de leitores do impresso vem decrescendo, chegando à atual tiragem, em torno de 17 mil exemplares. Tudo isso, somado ao período de crise econômica vivido após 2013, o jornal procurou repensar suas estratégias de negócios, encarando com mais seriedade o online. Atualmente, o jornal conta com pouco mais de 40 pessoas entre as equipes de jornalismo e administrativas.

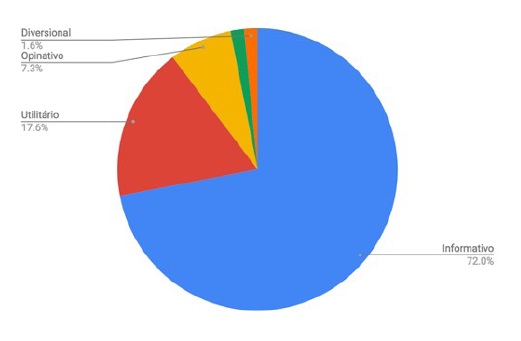

No período estudado, a versão online do Jornal Cruzeiro do Sul apresentou 139 conteúdos classificados como informativos (72%), enquanto que 34 eram utilitários (17,6%), 14 opinativos (7,3%), 3 interpretativos (1,6%) e 3 diversionais (1,6%), conforme indica o gráfico 3.

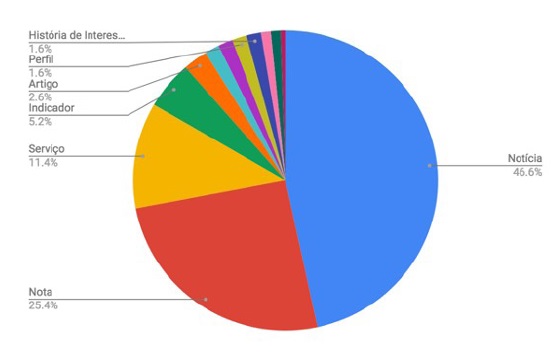

Quanto aos formatos, 90 conteúdos foram classificados como notícia (46,6%), 49 como nota (25,4%), 22 como serviço (11,4%), 10 como indicador (5,2%), 5 como artigo (2,6%), 3 como carta (1,6%), 3 como editorial (1,6%), 3 como perfil (1,6%), 3 como história de interesse humano (1,6%), 2 como roteiro, 2 como crônica, 1 como coluna, conforme apontado no gráfico 4.

O Correio Popular

Segundo estimativas do IBGE (Agência IBGE, 2018) para 2018, com quase 1,2 milhões de habitantes, Campinas é o terceiro município mais populoso do Estado, ficando atrás da Capital e de Guarulhos. Com proximidade e facilidade de acesso à Região Metropolitana, o município registrou um PIB de mais de 58,5 bilhões, em 201614. Configura-se, ainda, como um polo nacional de ciência e tecnologia, inclusive por força da atuação de universidades como a Unicamp, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a PUC-Campinas, entre outras.

Entre os meios de comunicação, conta com uma sólida presença e atuação de veículos como a EPTV, afiliada da Rede Globo, Band Campinas, do Grupo Bandeirantes, Destak Campinas, Metro Campinas, Rádio Band FM, CBN Campinas e Nativa FM, além do Correio Popular, jornal integrante da Rede Anhanguera de Comunicação. Ainda entre os jornais impressos, a cidade teve importante participação do Diário do Povo, fundado em 1912 e ligado ao ex-governador Orestes Quércia, adquirido por seu principal concorrente, o Correio Popular, e fechado em 2012.

A história do Correio Popular começa em setembro de 1927, por força do jornalista e político Álvaro Ribeiro, além de seu irmão Antônio Joaquim Ribeiro Júnior e seu sobrinho Ademar Fonseca Ribeiro. Já em 1938, é comprado pelo empresário Sylvino de Godoy, que ficaria à frente de sua administração por mais de 30 anos (Trevisani, 2013).

Conforme também identificado em outra pesquisa (Marques de Melo, Queiroz, 1998, p. 100), o Correio possui uma história bastante diversificada quanto à sua administração. Até mesmo um provedor de Internet, o Correio Net, chegou a ser criado, em 1996, ano também do início de uma parceria com a Tribuna de Santos e o Diário do Grande ABC, para a criação da Agência Regional de Notícias, com objetivo de troca e comercialização de material jornalístico.

Ainda em 2019, o Correio integrava o Grupo RAC (Rede Anhanguera de Comunicação), que, segundo Cynthia Andretta (2016, p. 133), constitui "o maior grupo de mídia impressa no interior do Estado de São Paulo, com jornais e revistas em Campinas e em Piracicaba". Além dele, também compõem o conglomerado os jornais Notícia Já e a Gazeta de Piracicaba, as revistas Metrópole e a VCP News, do Aeroporto de Viracopos. Há, também, a gráfica GrafCorp e a própria Agência Anhanguera de Notícias, que abastece com conteúdo os diferentes produtos jornalísticos do grupo.

Essa configuração de atuação e modelo de negócio obedecem, portanto, a uma decisão e posicionamento estratégicos de operação. Como também aponta Andretta (2016, p. 135-136), "é importante salientar que a RAC é um modelo de negócio, uma decisão político-administrativa que se ajustou aos interesses da empresa no decorrer do tempo".

Em 2019, a Agência Anhanguera de Notícias, responsável pela produção de todo o conteúdo noticioso sobre a região de Campinas que abastece todos os veículos do grupo, contava com quase 60 profissionais em sua redação, entre repórteres, editores, fotógrafos e designers. Segundo dados do próprio Correio, apenas o portal conta, atualmente, com cerca de 4 milhões de páginas vistas e uma média de 1 milhão e 300 mil visitantes únicos por mês.

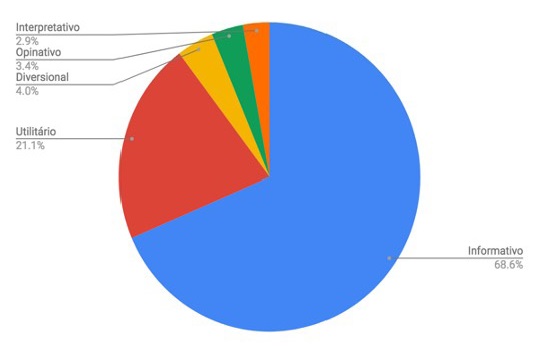

No Correio.com, do total de 175 conteúdos publicados no período estudado, 120 se enquadravam como gênero informativo (68,6%), 37 como utilitário (21,1%), 7 como diversional (4%), 6 como opinativo (3,4%) e 5 como interpretativo (2,9%), conforme o gráfico 5.

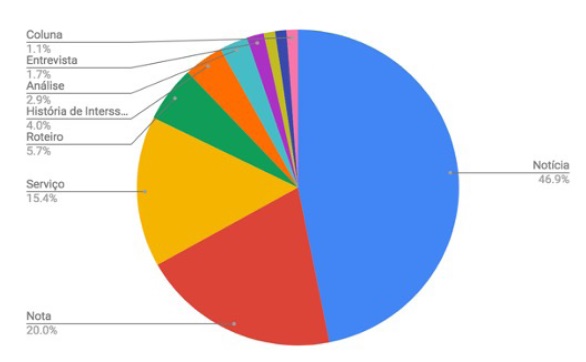

Quanto aos formatos publicados pelo Correio.com, no período, 82 dos conteúdos eram notícia (46,9%), 35 eram nota (20%), 27 eram serviço (15,4%), 10 eram roteiro (5,7%), 7 eram história de interesse humano (4%), 5 eram análise (2,9%), 3 eram entrevista (1,7%), 2 eram artigo (1,1%), 2 eram caricatura (1,1%) e 2 eram coluna (1,1%), conforme o gráfico 6.

Mas, afinal, por que o ciberjornalismo no interior paulista aposta tanto em conteúdos informativos?

Longe de responder esta questão, convém reforçar que os veículos estudados, nesta pesquisa, pouco se valem das potencialidades, linguagens e formatos da internet. Com atuação ainda baseada na mera reprodução dos conteúdos publicados no papel para a Internet, fica evidente que estas empresas jornalísticas consideram suas versões impressas como seu principal produto. Na prática, isto significa que quem lê o online, lê os mesmos textos, formatos e linguagens da edição impressa daquele dia. Além disso, praticamente 95% dos 569 conteúdos analisados nos três jornais não traziam qualquer tipo de hipertextualidade dentro da narrativa jornalística. Apesar disso, é claro o esforço da gestão dos três jornais no sentido da incorporação da cultura e das práticas da linguagem digital. Mas se trata de algo ainda em processo.

Sabe-se que o jornal local possui uma posição privilegiada, ao menos em detrimento à imprensa nacional, por conta de sua imersibilidade sociocultural, identitária e, inclusive, física, territorial e geográfica. E o que pode decorrer disso é que o repórter que cobre o cotidiano pode conhecer as necessidades e o que aflige as pessoas de seu entorno e vice-versa. Como lembra Luiz Beltrão (2013, p. 29), "todo mundo ali conhece o editor do jornal, pois ele vive 'entre nós' e a gente sabe mais sobre o que há por trás das notícias do 'nosso' jornal do que meia dúzia de investigadores abelhudos".

Entretanto, a partir desta pesquisa, percebeu-se que este compromisso e proximidade são limitados, principalmente quando analisamos as proporções dos gêneros e formatos jornalísticos. Do total de conteúdos publicados pelos três jornais nos dias analisados, 83,3% deles são do gênero informativo e 72,7% deles são notícias ou notas.

Neste aspecto, os jornais do interior paulista continuam replicando lógicas e tendências da dita grande imprensa - o que também pode contribuir para elucidar esta limitação de meramente informar e descrever apontada acima. Do total de conteúdos publicados pelos três jornais, aproximadamente 50% deles foram replicados de grandes agências de notícias, como Estadão Conteúdo e Agência Brasil (Volpato, 2019).

Apesar de imersos em suas localidades, os jornais do interior paulista ainda atuam como difusores de um fluxo noticioso nacional produzido por grandes conglomerados de mídia, alheios e exógenos àquela realidade cultural local, interessados em uma massa nacional de público e, ainda, sem um tratamento e uma contextualização sobre o impacto daquele tema noticiado localmente. Em dada instância, são conteúdos que chegam prontos e são reproduzidos, sem adaptações.

Considerações

Nas veredas dos pontos apresentados neste texto, considera-se que os gêneros e formatos jornalísticos também se apresentam como uma frutífera vertente para se aprofundarem os estudos sobre os modos de operação da imprensa e do jornalismo local, inclusive em territórios interioranos.

Uma vez que estes jornais se estabelecem em blocos geoestratégicos, com interesse em ali engendrar discursos para atuar mercadologicamente, as dimensões geográficas também continuam se apresentando como uma segura trilha para se compreender a mídia local. Neste sentido, territórios e fluxos comunicacionais se compõem e atuam entre si, exercendo papel coadjuvante nas mediações socioculturais das localidades.

Portanto, a imprensa local e de interior, por estarem mais próximas e imersas nos espaços onde atuam, teriam, em tese, um maior potencial para se inserirem na lógica sociocultural de seu entorno. Entretanto, como mostram os dados apresentados neste artigo, ainda é maior a tendência de reprodução de moldes, sistemas e estratégias alóctones, principalmente aqueles praticados pela imprensa nacional.

À guisa de conclusão, ao final da pesquisa, a hipótese testada se confirmou. O contexto evidenciado por esta pesquisa denota que o jornalismo praticado no interior paulista tem primado muito mais por informar e descrever os fatos de seu cotidiano. Assim, pouco contribuem para, por exemplo, explicar, elucidar, discutir, interpretar, formar opinião, incentivar reflexões, entreter, mobilizar, contestar, instruir, educar, esclarecer etc. Por isso, também se percebe o quanto ainda está por fazer para se ampliarem os laços de identidade e proximidade destes jornais com a população local - e, por consequência, com o conteúdo a que ele dá vazão.