Introdução

No final da campanha eleitoral de 2022, enquanto fazia um direto para o canal televisivo SIC Notícias durante um discurso do líder do partido Chega, um jornalista foi interrompido por um cidadão publicamente conhecido que gritou repetidamente para a câmara: “SIC lixo, SIC lixo.” O “moto” é apenas uma das diferentes versões dos neologismos “jornalixo” e “jornaleiros” que, nesta altura, já eram amplamente difundidos no espaço público nacional como parte de ataques violentos contra o jornalismo e os/as jornalistas.

Um momento-chave na evolução nacional de comportamentos de ataque a jornalistas foi janeiro de 2021, altura em que os números diários da “primeira vaga” da Covid-19 em Portugal batiam os recordes e o país se dirigia às urnas para eleger o chefe de Estado. As ações e palavras do líder de extrema-direita marcaram a campanha eleitoral, e deram-se episódios de incidentes violentos com jornalistas que cobriam os eventos. No final do mesmo ano, o contexto de eleições locais proporcionou novas oportunidades para esses atores políticos confrontarem os/as profissionais da informação. Um grupo de jornalistas foi agredido fisicamente durante a cobertura da campanha, motivando um comunicado de repúdio pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ, 2021). Simultaneamente, as ameaças e confrontos de situações presenciais foram respaldadas pelo discurso abusivo nas redes sociais, tornando-se parte constante das experiências de trabalho jornalístico.

As redes sociais e o jornalismo digital aumentaram a proximidade entre jornalistas e audiências, criando espaços de interação e oportunidades de debate, e fazendo com que os/as jornalistas estejam mais visíveis e acessíveis do que nunca. No entanto, a possibilidade de as audiências, atrás de um ecrã, comentarem ou acederem facilmente a estes/as profissionais também se tornou uma armadilha, já que nem todos os públicos se envolvem em comentários construtivos (Löfgren Nilsson & Örnebring, 2016). A crescente quantidade de investigação mostra uma interferência contínua no trabalho diário dos/as jornalistas, ameaçando-os/as implícita ou explicitamente (Binns, 2017; Lewis et al., 2020; Papadopoulou & Maniou, 2021).

Foi com base nestas preocupações e circunstâncias que surgiu um projeto de investigação que procura analisar a situação em Portugal e cujos principais resultados se apresentam neste artigo1.

Do ressurgimento do “jornalixo” às caixas de comentários das notícias

Esporadicamente usado nas últimas décadas, o termo “jornalixo” pertence a uma família de conceitos com raízes históricas na Lügenpresse (“imprensa mentirosa”)2. A expressão esteve adormecida até 2014, quando o seu uso se propagou de tal forma que a Alemanha teve de a banir no ano seguinte (Higdon, 2020).

A Lügenpresse tem ganho novas versões e designações nacionais que incluem, por exemplo, giraegi na Coreia do Sul ou githeri no Quénia (Cheruiyot, 2022) e, entre nós, como já referimos, as diferentes versões de “jornalixo”. Termo hoje recorrente nas redes sociais e em especial nas caixas de comentários às notícias, o “jornalixo” está no meio da disputa sobre a “verdade” como produzida pelos/as profissionais da informação (Waisbord, 2018). Personagens políticas e ativistas da extrema-direita, em particular, contestam as noções de “verdade” da grande imprensa, fazendo surgir numerosos coletivos a mobilizarem o termo com fins propagandísticos, como os grupos que apareceram na primeira fase da pandemia: “Jornalistas pela Verdade”, “Médicos pela Verdade”, “Enfermeiros pela Verdade, “Advogados pela Verdade”. Neste contexto, os/as jornalistas são vistos/as como parte do establishment político ou de outras organizações de elite (como, por exemplo, as farmacêuticas) e, portanto, são definidos como inimigos/as do povo. Estas formulações tentam apelar ao “povo puro” e separar os vindos da “elite” e de grupos sociais como pessoas migrantes, desempregadas de longa data, pessoas de minorias étnicas e ativistas pelos direitos das mulheres ou de grupos marginalizados (Jagers & Walgrave, 2007). Os perigos da mobilização retórica populista contra o jornalismo são claros. Para além de, como afirmam Esteves e Sampaio (2020, p. 22), as críticas fundamentadas ao jornalismo acabarem por “ser engolidas numa vaga de fundo generalizadora, muitas vezes injusta, intelectualmente desonesta ou ignorante contra a Lügenpresse, traduzida para o neologismo ’jornalixo’ em língua portuguesa”, toda esta retórica procura instaurar um clima de hostilidade, de desestabilização e de assédio ao trabalho jornalístico e dos/as seus/suas profissionais.

Para uma grande parte das pessoas, no entanto, o modo de interação com as notícias não passa pelas estratégias das redes organizadas de extrema-direita, limitando-se às chamadas “caixas dos comentários” das redes sociais ou dos sites de notícias. Do ponto de vista da teoria da democracia, essas secções de comentários desempenham duas funções vitais: “Primeiro, fornecem aos cidadãos e cidadãs informações sobre as discussões políticas dentro do centro político, o que é um requisito central em todas as teorias da democracia e, segundo, permitem que eles/as participem do debate público” (Engelmann et al., 2022, p. 2). No entanto, a qualidade desses espaços tem sido cada vez mais questionada. Em diversas investigações se mostra que os espaços de comentários são marcados por expressões incivis e hostis e por um fanatismo desenfreado (Slavtcheva-Petkova, 2015). Além disso, as secções de comentários tornaram-se um lugar de “participação sombria” que se define em relação a diferentes formas de engajamento - desde os ataques odiosos a jornalistas até à disseminação de desinformação por meio de contas falsas (Frischlich et al., 2019; Quandt, 2018).

Apesar disso, não há consenso sobre como pensar a hostilidade e a (in)civilidade que habitam os espaços dos comentários. Incivilidade é um “termo notoriamente difícil de definir” (Coe et al., 2014, p. 660), mas normalmente é identificada pelo uso de uma linguagem dura nas formas de tratamento, ainda que sem ataques pessoais (para uma discussão mais aprofundada, ver Silva et al., 2021).

Numa pesquisa de comentários online à cobertura noticiosa das eleições portuguesas de 2019, Silva et al. (2021) descobriram que, apesar do baixo nível de ocorrências de discurso de ódio, houve ataques relevantes que promoveram a agenda ideológica da extrema-direita. Também na sua pesquisa sobre comentários a uma notícia eleitoral de 2015 em quatro meios de comunicação, Gonçalves et al. (2020) descobriram que a incivilidade esteve presente em 30,9% dos comentários analisados. Além disso, revelam, o envolvimento afetivo é um dos principais fatores que impulsionam os comentários incivilizados, ao passo que os enquadramentos das notícias não têm efeito significativo na civilidade ou no engajamento.

Outras pesquisas sobre o que pode motivar comentários deste tipo sugerem que tópicos de notícias controversos atraem comentários mais hostis (Ksiazek, 2018; Ziegele, Jost, et al., 2018; Ziegele, Quiring, et al., 2018). Mais em geral, e ainda que haja evidências mistas sobre se os comentários podem ser lugares de deliberação e engajamento cívico, o otimismo sobre comentários racionais e civis diminuiu e mais certa parece ser a relação difícil dos/as jornalistas com as suas audiências (Silva & Brites, 2021).

As consequências das críticas destrutivas ao jornalismo não podem ser menosprezadas, sobretudo quando, mais do que ataques isolados, se constituem como formas de assédio aos/às jornalistas, como veremos de seguida. Também estas formas devem, no entanto, ser entendidas num contexto de desenvolvimento dos próprios media.

O assédio online sobre jornalistas e a dimensão de género

É hoje amplamente reconhecido que o advento das tecnologias digitais criou novas oportunidades para os/as jornalistas se organizarem, mas também trouxe uma dimensão que ameaça a sua autonomia tanto como indivíduos quanto como profissionais. Ao analisar os impactos do assédio digital sobre jornalistas, Waisbord (2020a) vê essas ameaças como “censura pela multidão” (mob censorship), definida como um “vigilantismo” de baixo para cima, por parte de membros das audiências, que visa disciplinar e silenciar os/as jornalistas. Como ele argumenta, é um fenómeno específico da sociedade digital e reflete a combinação de três desenvolvimentos: o fácil acesso público a jornalistas, a presença de culturas tóxicas de direita e extrema-direita na internet e a demonização populista dos media. De uma forma geral, estes comportamentos são típicos de um ambiente geral de hostilidade para com a imprensa (Miller, 2021) que se traduz em fenómenos de assédio.

Há ainda que pensar que o impacto da digitalização levou a um colapso do modelo tradicional de financiamento do jornalismo pelo declínio das suas receitas de publicidade, fazendo com que as empresas jornalísticas procurem novas formas de captar audiências, nomeadamente por meio de uma maior aproximação entre jornalistas e públicos. Encorajaram, assim, a “publicidade digital” que se constitui como um convite ao público para interagir com jornalistas nos espaços digitais (Waisbord, 2020b). No entanto, com essa “publicidade digital”, os/as jornalistas ficaram bastante mais expostos/as aos comportamentos abusivos - não apenas os específicos dos movimentos de extrema-direita -, mas mais em geral pela “crítica ofensiva” - por exemplo, insultos, incluindo comentários racistas ou sexistas -, por vezes acompanhada por formas de “trolling antijornalismo” (Waisbord, 2020b, p. 2).

Globalmente, o assédio online passou, assim, a constituir um grande desafio no campo jornalístico - para jornalistas, organizações de notícias, atores de notícias e também para o público (Holton et al., 2021). De facto, as consequências desse ambiente online agressivo também são sentidas na vida pública, já que pode ter um “efeito inibidor” (chilling effect), limitando o tipo de notícias e tópicos cobertos (Posetti et al., 2021; Townend, 2017), constituindo por isso uma preocupação séria para o desenvolvimento da liberdade de imprensa.

Em 2016, o jornal britânico The Guardian analisou os comentários no seu site e descobriu que os/as jornalistas mais agredidos eram não-brancos, muçulmanos e/ ou gays e que os artigos escritos por mulheres jornalistas atraíam mais assédio e trolling online, independentemente do assunto do artigo (Gardiner, 2018).

Com efeito, as mulheres jornalistas parecem ser alvos preferenciais dos trollers (Chen et al., 2020; Nadim & Fladmoe, 2019; Posetti et al., 2021; Stahel & Schoen, 2019), algo que vem sendo apresentado na literatura sob diferentes nomes, como “assédio cibernético de género” (Citron, 2011) ou gendertrolling (Mantilla, 2013). Num estudo realizado em 125 países, o Centro Internacional de Jornalistas descobriu que quase três quartos (73%) das mulheres participantes sofreram abuso, assédio, ameaças e ataques online, aumentando significativamente no contexto da pandemia (Posetti et al., 2020). Numa perspetiva interseccional, esse ambiente hostil afeta as mulheres jornalistas tanto enquanto mulheres como enquanto membros de grupos étnicos minoritários (Oh & Min, 2022). Mais ainda, uma pesquisa da International Women’s Media Foundation e da Trollbusters documenta que 70% das mulheres jornalistas sofreram várias formas de assédio, tornando-se a principal preocupação de segurança para elas (Ferrier & Garud-Patkar, 2018). Outros estudos tiveram resultados semelhantes, mostrando que a violência contra mulheres jornalistas “varia de assédio online pernicioso e de género a ataques explícitos e direcionados que frequentemente envolvem ameaças de violência sexual” (Posetti & Storm, 2018, p. 76). Foi assim ficando claro que, embora o ódio, o abuso e a violência digital afetem jornalistas homens e mulheres, fazem também parte de uma misoginia online generalizada. Entre as muitas pesquisas existentes sobre esta questão refira-se, por exemplo, uma investigação na Suíça que mostra que as mulheres jornalistas tendem, mais do que os seus colegas, a evitar os ataques, limitando o seu envolvimento com o público, adaptando o seu comportamento e considerando deixar o jornalismo (Stahel & Schoen, 2019). Nos Estados Unidos, Lewis et al. (2020) verificaram também que o assédio online é generalizado no jornalismo, mas não afeta todas as pessoas igualmente, sendo as mulheres e jornalistas de televisão que recebem a maior parte do abuso. Miller e Lewis (2022) concluem que as mulheres enfrentam abuso online específico de género, como assédio pessoal disruptivo, assédio físico pessoal, avanços sexuais indesejados online, ameaças e críticas online.

Neste sentido, Chen et al. (2020) argumentam que a maioria dos abusos sofridos por mulheres jornalistas são de natureza sexual e fundamentados em ideais misóginos. A pesquisa foi baseada em entrevistas com 75 mulheres jornalistas na Alemanha, Índia, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos da América, mostrando que as mulheres jornalistas “enfrentam o assédio de género online desenfreado que influencia o modo como elas fazem o seu trabalho” (Chen et al., 2020, pp. 877-878). No que se segue, procuramos mapear estes problemas numa dimensão nacional.

Metodologia

A presente investigação usou uma combinação de métodos, um “desenho metodológico sequencial explicativo” (Creswell, 2014, p. 29), com componentes quantitativas e qualitativas. Tal permitiu uma exploração multidimensional do tópico em questão, com três objetivos e três vertentes de análise: a) mapear a prevalência e os recursos do discurso de ódio nos comentários a notícias produzidas por mulheres jornalistas, por meio da análise de conteúdo; b) analisar como a violência online é vivenciada pelos/as jornalistas, por meio de um inquérito nacional aos/às profissionais; c) investigar, por meio de entrevistas em profundidade com mulheres jornalistas, os efeitos do abuso online e as suas experiências com assédio online e offline, de modo a compreender de que formas específicas as mulheres experienciam e lidam com a violência online.

As perguntas de investigação são, portanto, as seguintes:

PI1: Qual a prevalência de comentários abusivos online sobre mulheres jornalistas? PI2: A quem/ao que é que os comentários abusivos às notícias mais se dirigem?

PI3: Como é que os/as jornalistas avaliam o assédio e a violência online, os seus impactos e as respostas disponíveis para os combater e prevenir?

PI4: Qual o impacto da Covid-19 no assédio online dos/as jornalistas?

PI5: De que forma as mulheres jornalistas compreendem e/ou vivenciam o assédio online e a sua dimensão de género?

Para responder às duas primeiras perguntas de investigação, e tendo em conta a dimensão de género que queríamos explorar, fizemos uma análise específica do discurso abusivo. Para o efeito, foi selecionada uma amostra conveniente de websites e páginas no Facebook de sete meios: Público, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso, Observador, RTP e TVI. Dada a necessidade de circunscrever o número de comentários, optou-se pela recolha durante um mês (a partir de 25 de agosto de 2021), o período que se seguiu às férias de verão e reinício das atividades parlamentares. Incluíram-se apenas notícias assinadas por jornalistas mulheres que são o foco específico desta dimensão do estudo; selecionaram-se notícias sobre os principais temas de política e sociedade e também temas sensíveis, incluindo diversidade de género, orientação sexual, racismo/discriminação. Através da ferramenta Export Comments, extraíram-se 22 107 comentários de primeiro nível (20 835 do Facebook e 1272 dos sites) às 165 notícias obtidas. Foram então considerados para análise todos aqueles que expressavam, continham ou implicavam: formas de negatividade motivada para desvalorizar um grupo ou os seus membros; calão injurioso ou palavrões; insultos direcionados à orientação sexual, origem étnica ou racial da pessoa e, especificamente, insultos misóginos; apelos à ação coletiva violenta; expressões emocionais verbais/pictóricas violentas.

Na análise, tivemos também em consideração a diferenciação entre os comentários ao “nível do objeto” e os comentários ao “nível meta” (Häring et al., 2018), sendo que os primeiros se referem ao que é coberto (“comentário dirigido à notícia”), enquanto os segundos se referem a algo que é coberto pela redação ou jornalistas individuais (“comentários dirigidos à jornalista ou colunista”). Em termos de género, essa diferenciação foi importante para perceber o nível em que as jornalistas podem ser desqualificadas como profissionais (quando os comentários se concentram no trabalho que produzem) e como mulheres (quando são elas que são diretamente atacadas pela misoginia e desumanização).

Para responder à terceira e quarta perguntas de investigação foi aplicado um inquérito por questionário online a uma amostra aleatória de conveniência do universo de 6874 detentores/as de título profissional de jornalista ou equivalente, inscritos/as na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). As questões abordaram “formas de violência online, como ataques pessoais, ameaças, discurso de ódio ou discurso sexualizado”, incluindo “assédio sexual remoto”, definido como “qualquer comportamento sexual indesejado em comunicação à distância”. O inquérito, realizado através da plataforma LimeSurvey e disponibilizado por e-mail pela CCPJ em novembro de 2021, utilizou diferentes formatos de questões, incluindo escala Likert, escolha múltipla e perguntas de resposta aberta. A amostra compreende 411 indivíduos, o que representa 6% do universo de inscritos/as na CCPJ. Esta amostra é composta por 231 (56,2%) homens, 179 (43,6%) mulheres e um/a respondente que se identifica como Outro. A franja etária de dez anos mais representada corresponde ao intervalo entre os 41 e os 50 anos (29,7%; n=122), 35,5% (n=146) têm menos de 30 anos, e 34,8% (n=143) têm mais de 51 anos. A maioria dos/as respondentes (80%; n=329) detém Carteira Profissional de Jornalista e os/as restantes possuem outras tipologias de título profissional.

Para explorar mais detalhadamente os resultados dos dados quantitativos e responder à quinta pergunta de investigação e, uma vez que, como já destacámos, as mulheres são mais afetadas por este tipo de ataques, recorremos aos comentários dos/as jornalistas nas perguntas abertas do inquérito, bem como aos dados de um conjunto de entrevistas semiestruturadas realizadas com mulheres jornalistas sobre as suas experiências e visões de assédio online e offline. Através de estratégias de amostragem intencional, de conveniência e bola de neve, recrutámos 25 jornalistas com idades entre os 24 e os 61 anos, que se identificam como mulheres, trabalhavam como jornalistas no momento das entrevistas e estavam disponíveis para serem entrevistadas: 10 jornalistas de imprensa nacional, 5 de jornais regionais, 5 de televisão e rádio e 5 de jornais online. Cada entrevista durou entre 60 e 90 minutos e foi gravada com o consentimento das entrevistadas, tendo sido todas transcritas na íntegra. Foram então anonimizadas e qualitativamente codificadas e analisadas através do software MaxQDA. Foi realizada uma análise temática (Braun & Clarke, 2006) que gerou quatro temas a partir dos dados: (1) assédio no contexto do jornalismo digital e hostilidade pública; (2) assédio, género e profissão; (3) dimensões individuais e institucionais; (4) normalização e trabalho emocional.

Os dados quantitativos e qualitativos obtidos foram interpretados no enquadramento da literatura feminista dos media (por exemplo, Pain & Chen, 2019; Posetti & Storm, 2018). Uma vez que a entrevista oferece a abordagem que mais diretamente inclui valores e crenças feministas, o foco qualitativo nas experiências das participantes e no entendimento partilhado reflete a valorização das histórias pessoais e ajuda-nos a olhar sob a superfície dos dados quantitativos. Høiby (2020) defende que a violência online de género é predominantemente dependente da violência sistemática anti-imprensa, das estruturas sociais patriarcais persistentes e das condições do espaço online que permitem que o assédio prospere, sendo esta uma visão que nos guia em todo o processo analítico.

Discurso abusivo nos comentários a notícias

É importante clarificar que o primeiro passo do projeto foi confrontar a imprecisão conceptual em torno dos tipos de comportamento online e constituir definições operacionais de discurso a partir da literatura e em função dos nossos objetivos. Embora definições bastante restritas pudessem resultar em estimativas baixas do tipo de problemas que queríamos identificar, conceções mais amplas podiam aumentar a sua extensão. O termo “discurso de ódio”, por exemplo, pode referir-se a uma variedade de atos de fala e outros comportamentos abusivos que ocorrem online com efeitos sobre o jornalismo (Coelho & Silva, 2021; Silva et al., 2021; Simões, 2021).

Em termos gerais, quando a incivilidade, o cyberbullying, o flaming ou o trolling são direcionados aos/às jornalistas muitas vezes é porque fazem parte de um coletivo que tende a sofrer de maior hostilidade (Miller, 2021). No que diz respeito às mulheres jornalistas, elas não só fazem parte desse coletivo como também de um grupo que historicamente tem sido submetido à misoginia e ao assédio. Optámos, assim, por adotar uma visão ampla dos comportamentos abusivos das audiências, enquadrando-os como assédio, nas suas componentes sexual e/ou moral. Seguimos Miller e Lewis (2022, p. 81), que definem o assédio como comportamentos indesejados de natureza sexual, abusiva, sexista ou agressiva. Esta definição inclui o assédio que pode ser violento, ameaçador, verbal, físico ou até mesmo levemente abusivo na forma, e reconhece que pode ocorrer online e offline e pode ser de natureza única ou repetida.

Os autores acrescentam que o “assédio de género” não é necessariamente de natureza sexual, mas é assédio baseado no género/sexo da vítima (na maioria das vezes, mulher).

Do mesmo modo, e de forma mais detalhada, é nosso o entendimento de que o assédio remete para um conjunto de comportamentos indesejados, singulares ou repetidos, percecionados como abusivos, podendo consistir num ataque verbal, não-verbal ou físico, tendo ou não um carácter sexual, conteúdo ofensivo e/ou humilhante ou constituindo-se em atos subtis que podem incluir violência psicológica ou física. Mesmo que praticado por membros do público, e por isso fora do ambiente da redação, o assédio, neste contexto, é também um tipo de comportamento que tem como objetivo diminuir a autoestima, subvalorizar o trabalho desenvolvido e, em última instância, fragilizar a ligação ao trabalho.

No que toca à análise da linguagem pela qual se expressa o assédio, incluindo nos comentários a notícias, optámos por ir além do termo “discurso incivil”, utilizado, por exemplo, por Gonçalves et al. (2020, p. 4) na sua investigação sobre envolvimento de leitores/as e civilidade nos comentários, considerando que “um ataque à competência de alguém não é incivil, desde que não constitua um ataque à identidade ou à honra da pessoa”. Adotámos, assim, o termo “discurso abusivo” como aquele que inclui um ataque abusivo à identidade e/ou à honra profissional das/os jornalistas, na medida em que desacredita o seu trabalho, prejudica a confiança pública no jornalismo e torna-se terreno fértil para a desinformação, além de ter aspetos específicos como os abaixo detalhados.

No que respeita à primeira pergunta de investigação, a que respondemos por análise dos comentários a notícias, identificámos, assim, discursos abusivos em 10,8% (n=2384) dos comentários publicados, sendo a maior parte no Facebook: 98,2% (n= 2342) dos casos. Este resultado refere-se a valores que estão em consonância com outras pesquisas que mostram que a maioria dos comentários não são abusivos, ainda que não contribuam para um debate relevante (Chen, 2017; Gonçalves et al., 2020). Em resposta à nossa segunda pergunta de investigação, verificámos que 76,1% (n=1814) do discurso abusivo era direcionado às pessoas da notícia ou ao tema, em geral, enquanto, em 19,4% (n=463) dos casos, os ataques e/ou ofensas eram direcionados à jornalista ou colunista, ao meio de comunicação ou ao jornalismo em geral, nomeadamente através de termos específicos utilizados para atacar o trabalho jor-

nalístico, incluindo “jornalixo” e os seus derivados.

De notar que nos é claro que o termos selecionado apenas notícias escritas por mulheres não nos permite concluir a dimensão exata da relação entre os comentários e o género das jornalistas, pois muitas pessoas podem reagir apenas aos títulos ou ao conteúdo da notícia sem sequer verificar quem é o/a autor/a. No entanto, detetámos evidência de sexismo explícito em 26 comentários, constituindo essa uma das facetas da natureza do discurso que pode ser associada a outras, como o racismo, a xenofobia e a homofobia (Silveirinha et al., 2022).

Assédio e violência online: o que dizem os/as jornalistas

As três últimas perguntas de investigação procuravam avaliar a dimensão e caraterísticas do assédio e da violência online, os seus impactos materiais e as respostas disponíveis para os combater e prevenir, o impacto da Covid-19 no assédio online dos/as jornalistas, assim como analisar a natureza de género e sexualizada do assédio, conforme vivida e percebida em particular pelas mulheres jornalistas. Para lhes responder, baseámo-nos num inquérito e em entrevistas em profundidade com profissionais de notícias.

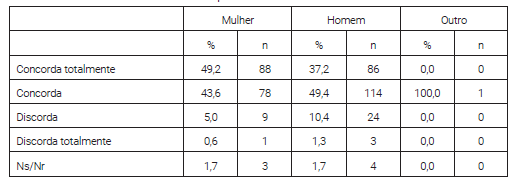

Em linha com o que se discutiu anteriormente, a larga maioria dos/as respondentes do inquérito (89,3%; n=367) considera que a violência online contra jornalistas constitui um problema relevante (ver Tabela 1), sendo as mulheres, ainda que numa diferença ténue, quem mais concorda em algum nível com esta ideia.

Tabela 1 Grau de concordância com a afirmação “A violência online contra jornalistas constitui um problema relevante”

Fonte: elaboração própria n=411

Questionadas sobre a perceção quanto à hostilidade contra o jornalismo, duas nossas entrevistadas afirmam:

Sim existe. Esta palavra […] o “jornalixo” vem, justamente, dessa desconsideração, dessa desvalorização da profissão. (Entrev. 03, 42 anos)

Não é que seja uma coisa nova, mas com a digitalização das formas de comunicação connosco... E por toda a gente hoje em dia ter uma plataforma, toda a gente se acha no direito de usar essa plataforma para descredibilizar o trabalho dos outros. (Entrev. 08, 30 anos)

Além disso, existe também a noção de que o ambiente digital veio agravar a hostilidade contra o jornalismo e/ou jornalistas: 79,1% (n=325) dos/as inquiridas/os concordam totalmente ou em parte com essa perceção, sendo mais uma vez entre as inquiridas do sexo feminino que esta noção mais se evidencia - 82,6% (n=148) entre as mulheres inquiridas vs 76,2% (n=176) entre os homens inquiridos.

Em resposta à nossa PI4, como referido nos dados da tabela 2, 61,3% (n=252) das pessoas inquiridas concordam de alguma forma com a possibilidade de o contexto da Covid-19 ter acentuado os problemas de violência online contra jornalistas. É, novamente, entre as mulheres jornalistas que se encontra uma maior expressão do agravamento deste fenómeno, subjacente aos contextos de confinamento relacionados com a pandemia.

Tabela 2 Grau de concordância com a afirmação “O contexto decorrente da pandemia de Covid-19 agravou os problemas da violência online sobre as/os jornalistas”

Fonte: elaboração própria n=411

Por outro lado, se quase metade dos/as respondentes (46,2%; n=190) admite já ter experienciado ataques online, mais de metade (58,9%; n=242) refere conhecer episódios de violência online contra jornalistas da sua ou, sobretudo, de outras redações. Entre estas situações, 40,7% (n=99) envolveram mulheres do mesmo órgão de comunicação social (OCS) e 61,7% (n=150) mulheres de outras redações, e 30,9% (n=75) homens do mesmo OCS e 41,6% (n=101) homens de outras redações.

Neste quadro, será interessante observar que, entre os 103 homens e 87 mulheres que responderam já terem sido vítimas de formas de violência online, a maioria refere que os ataques ocorreram, sobretudo, através do Facebook - seja o pessoal (53,7%; n= 102), seja o do órgão empregador (51,6%; n=98). A referência a ataques verificados através do website do meio de comunicação social apenas surge em 27,4% (n=52) dos casos.

Também de acordo com estes/as jornalistas, os ataques são particularmente insultos e expressões de agressão, assim como tentativas de prejudicar a reputação profissional ou pessoal dos/as jornalistas (ver Figura 1). Conquanto a perceção sobre a experiência destes últimos tipos de ataque seja relativamente paritária entre homens e mulheres, existem formas de violência online que sugerem alguma assimetria de género. Por exemplo, ameaças de violência física ou ameaças contra pessoas próximas parecem ser mais prevalentes entre homens. Por outro lado, é sobretudo entre respondentes mulheres que emergem referências a experiências de tipo de ataques mais diretamente relacionados com fatores de sexo ou género, tais como observações sexistas ou ameaças de violação.

Figura 1 Tipo de ataques experienciados pelo menos uma vez entre os/as inquiridos/as e que responderam já terem sido vítimas de formas de violência online (%). Fonte: elaboração própria n mulheres=87; n homens=103

Como refere uma jornalista entrevistada:

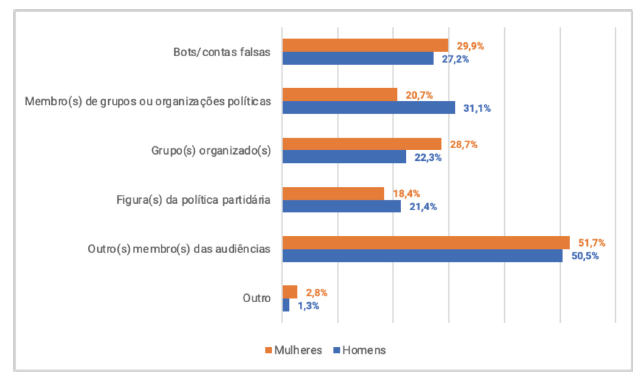

É muito mais provável eu ser atacada de forma sexista porque sou mulher ou porque não percebo nada disto porque devia era estar na cozinha. (Entrev. 08, 30 anos) Quanto às causas percebidas dos ataques (Figura 2), estes/as inquiridos/as entendem que são o conteúdo, o tema ou o ângulo da notícia, assim como a própria profissão jornalística que inspiram os ataques. No seguimento do que se observa nessa figura, é ainda significativo o peso proporcional que aspetos como o género ou a idade assumem como causas percebidas dos ataques online entre as respondentes mulheres.

Figura 2 Causa(s) percebida(s) dos ataques entre os/as inquiridos/as que responderam já terem sido vítimas de formas de violência online (%). Fonte: elaboração própria n mulheres=87; n homens=103

Durante as entrevistas, encontrámos perceções diversificadas, tanto excluindo o elemento de género, como salientando-o como a maior causa para a hostilidade recebida:

Eu sou uma jornalista. E essa tem sido sempre a minha conduta. Portanto, quando há determinadas reações negativas eu nem interpreto isso como sendo mulher, interpreto isso pela minha profissão - portanto, eu sou jornalista, ponto. Não sou homem nem sou mulher, sou jornalista. (Entrev. 21, 61 anos)

Há uma hostilidade ainda maior se nós formos mulheres. Isso é muito claro, é muito, muito claro, mas isso eu já sinto, eu já sinto há muitos anos. (Entrev. 11, 47 anos) Num contexto de análise da relação entre os media e as suas audiências, é interessante constatar quem, no entender dos/as inquiridos/as que foram vítimas de violência online, são os/as perpetradores/as desses ataques (ver Figura 3).

Figura 3 Origem percebida dos ataques pelos/as inquiridos que responderam já terem sido vítimas de formas de violência online (%). Fonte: elaboração própria n mulheres=87; n homens=103

As respostas ao inquérito sugerem também um reconhecimento e preocupação sobre o potencial impacto deste tipo de ataques. Apenas 6,6% (n=27) do total da amostra demonstra algum tipo de desacordo com a possibilidade de a violência online contra jornalistas promover formas de violência offline. Além disto, 78,4% (n=322) concordam totalmente ou em parte com a ideia de a violência online poder ter um efeito de autocensura entre os/as profissionais.

No entanto, as posições dos/as inquiridos/as expõem a insatisfação com a inaptidão dos mecanismos existentes para lidar com estes desafios. Quase três quartos da amostra total (76,2%; n= 313) discordam em algum nível com a noção de a legislação portuguesa ser adequada para responder ao problema da violência online; mais de metade (52,8%; n=217) demonstra algum grau de acordo com a perceção de que a sua redação não possui mecanismos adequados para proteger os/as profissionais da violência online. Aliás, 88,6% (n=364) dos/as inquiridos/as concordam em algum grau com a ideia de que as organizações noticiosas deveriam tomar medidas mais concretas no sentido de garantir a segurança dos/as profissionais relativamente a fenómenos de violência online. Por outro lado, foi possível também perceber que os problemas em causa tendem a ser desvalorizados entre a classe e as organizações profissionais. Nas pala-

vras de duas jornalistas entrevistadas:

Não houve ainda nada tão problemático que chamasse a atenção para isto. Mas realmente eu acho que também os jornalistas são péssimos a discutir as coisas que lhes dizem respeito, porque é sempre visto como muito autocentrado e etc. (Entrev. 25, 44 anos)

Na verdade, é a Comissão da Carteira que, mais do que o sindicato […], que deveria tomar algum tipo de atitude. Não toma. (Entrev. 14, 44 anos)

A falta de confiança nos mecanismos de proteção está também espelhada nas respostas efetivas aos ataques. Entre os/as inquiridos/as que referem terem sido alvo de violência online, 41,6% (n=79) denunciaram o caso às plataformas das redes sociais; 35,8% (n=68) reportaram o caso à organização noticiosa; e 9,5% (n=18) denunciaram o caso às autoridades policiais - apenas sete respondentes seguiram as três abordagens simultaneamente e 33 tomaram duas destas medidas. Aqueles/as que não denunciaram os casos referiram motivos como a procura de resolver o caso de outra forma, a avaliação de que não valeria a pena perante a irrelevância do caso, a perceção de que nada aconteceria após a denúncia do caso, a noção de se tratar de uma consequência inevitável da atividade profissional ou o facto de o caso não ter afetado o/a profissional.

Conclusão

Reconhecendo as vantagens que as interações nas plataformas digitais trouxeram para a profissão, os/as jornalistas sublinham a crescente hostilidade que sentem com o desenvolvimento do ambiente digital. Quase metade dos/as profissionais que responderam ao nosso inquérito nacional referiram já terem sido alvo de ataques online, em forma de abuso, assédio sexual e até ameaças de violação. Ainda assim, reportam não confiarem nos mecanismos de proteção existentes, desvalorizando estes atos e desistindo de prosseguir com alguma ação efetiva contra os/as responsáveis por estes ataques online. Por sua vez, defendemos, esta desmotivação alimenta um ciclo de desvalorização do problema que, consequentemente, contribui tanto para a desresponsabilização por atos de violência online como para a tendência a demonizar impunemente a classe jornalística. A falta de uma estrutura sólida de resposta a ataques online e de proteção dos/as jornalistas contribui para a manutenção de um espaço livre de limites e sanções, onde a ideia do “jornalixo” - um termo que, como vimos, não é inocente - pode ser imposta e politicamente instrumentalizada, em especial pelas vozes da extrema-direita.

Verificámos também uma certa resignação em relação à violência online - os/ as jornalistas tendem a vê-la como parte do ofício, desvalorizando a natureza dos ataques e contribuindo, desta forma, para a normalização deste tipo de violência. Nas nossas entrevistas, várias jornalistas referiram que o tema não é debatido entre pares, o que contribui para que não haja um esforço corporativo de promover mecanismos de proteção mais estritos.

Todavia, os efeitos desta desvalorização e inércia são visíveis. Alguns/algumas participantes neste estudo admitem reagir com autocensura, expressão do desgaste causado pelas pressões exercidas por assédio e discursos organizados de ódio expressos pelo megafone das redes sociais e que, para mais de metade das pessoas inquiridas, se agravou com a primeira vaga da pandemia de Covid-19.

Um aspeto central do nosso projeto foi testar a dimensão destes discursos abusivos sob a perspetiva de género. Para as nossas entrevistadas, o ambiente digital veio acrescentar complexidade a uma realidade já por si desigual. Apesar de atribuírem a visibilidade da profissão como uma das razões da violência online, muitas reconhecem que a sua condição de género vem acentuar e encorajar incidentes de abuso. Para elas, concluímos, impõe-se uma negociação constante entre estas duas identidades, de jornalista e de mulher.

A segurança e integridade dos/as jornalistas vê-se, assim, testada também no ambiente digital. Cabe aos empregadores, assim como às autoridades, reconhecer esta vulnerabilidade e criar ou reforçar mecanismos de resposta. É necessário, ainda, reconhecer o risco acrescido para jornalistas que tratam de certos temas e grupos políticos, ou com certos traços identitários percebidos. O assédio em linha deve ser visto como um problema sistémico com consequências igualmente sistémicas (Holton et al., 2021).

Como um dos comentários ao nosso inquérito refere,

[...] é óbvio que o clima de polarização trazido pela extrema-direita tem consequências offline na segurança dos jornalistas. O medo é um mecanismo de autocensura perigosíssimo em democracia. E no que diz respeito às mulheres jornalistas, as ameaças sexistas violentas são ainda recorrentes, o que torna fulcral que os órgãos e os reguladores ajam rapidamente. Criar um ambiente seguro para que os jornalistas possam agir à vontade nas suas redes sociais [...] é tão importante quanto criar condições laborais decentes para os jornalistas: são todos fatores que levarão a um melhor desempenho da função, uma melhor saúde mental e, em último caso, uma melhor democracia.

Agradecimentos

Este artigo é dedicado à memória de Mário Mesquita. As/os autoras/es desejam agradecer a todos/as os/as jornalistas que gentilmente cederam o seu tempo para nos dar informação sobre as suas experiências e visões dos problemas estudados. Investigação integrante do Projeto “O género nas pandemias de ódio: media sociais, Covid-19 e as mulheres jornalistas” (ID 758936851), financiado pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT).