INTRODUÇÃO

A Internet é uma componente intrínseca da vida de muitos de nós, atualmente. A entrada da mesma nas nossas vidas aconteceu de forma abrupta, sem quase termos tido tempo de nos adaptarmos convenientemente. Terá, por isso, esta intromissão repentina e sem preparação causado problemas na sociedade, e a nível individual? Este facto, muitas vezes não questionado, carece hoje de uma maior preocupação por parte dos profissionais de saúde, na medida em que são os primeiros que verificam o quanto são, muitas vezes, descurados os malefícios associados ao uso da Internet.

A Era em que vivemos é altamente talhada pelos avanços tecnológicos. Estes avanços, num curto espaço de tempo, transformaram a sociedade, tendo essas transformações repercussões a diversos níveis. Numa visão global, constata-se que a Internet é um dos principais motores de mudança pessoal e social na atualidade. Segundo dados do The World Bank (The World Bank, n.d.), cerca de 15% da população mundial tinha acesso à Internet em casa no ano de 2005. Este número aumentou, exponencialmente, para cerca de 44% da população em 2015, estimando-se, assim, cerca de 3.2 biliões de pessoas com acesso à Internet nesse ano. Relativamente ao contexto português, verificou-se em 2015 que mais de 68% da população portuguesa tinha acesso à Internet, representando mais de 7 milhões de pessoas.

Não é novidade que as novas tecnologias, principalmente a Internet, representam diariamente novos desafios para as áreas da saúde mental, tornando imprescindível o estudo das contingências da sua utilização, mais especificamente do seu uso frequente, abusivo ou mesmo patológico. De uma forma geral, a adição à Internet é definida como sendo as preocupações excessivas ou mal controladas, os impulsos ou comportamentos a respeito do uso do computador e acesso à Internet, que causam danos ou distress (Shaw & Black, 2008).

Uma das principais linhas de investigação na problemática da adição à Internet é a sua comorbilidade com a sintomatologia psicopatológica. A depressão é vastamente associada ao uso problemático da Internet na literatura (Jang, Hwang, & Choi, 2008; Kraut et al., 1998; Lee et al., 2008; Yen, Ko, Yen, Wu, & Yang, 2007; Yen et al., 2008). A depressão, assim como fatores associados a esta - como, por exemplo, a baixa autoestima - funcionam como fatores precipitantes da adição à Internet (Bahrainian, Haji Alizadeh, Raeisoon, Hashemi Gorji, & Khazaee, 2014). A baixa autoestima funciona, ainda, como catalisador das interações sociais na Internet, que podem ser percebidas como reasseguradoras, em consonância com a rejeição no mundo real (Niemz, Griffiths, & Banyard, 2005). Com efeito, as interações virtuais, assim como as conquistas em jogos virtuais, tornar-se-iam compensatórias das dificuldades reais do sujeito. Este mecanismo é também descrito por Griffiths (2000), referindo a existência de mecanismos de recompensa, intrínsecos à utilização da Internet, e ligados a uma perceção (apesar de limitada) de uma realidade em que os indivíduos se sentem inseridos socialmente (belongingness). Ainda Ko et al. (2014) argumentam que o escape do mundo real para o mundo virtual cria um ciclo vicioso que apenas exacerba a sintomatologia depressiva.

Outra problemática, também associada à adição à Internet, é a hostilidade (Ko, Yen, Yen, Lin, & Yang, 2007; Yen et al., 2007; Yen et al., 2008). Silke (2003) teoriza que a proteção do anonimato online potencia a hostilidade, sendo esta hipótese também argumentada na revisão de literatura por Notar, Padgett e Roden (2013) discutindo que o anonimato e a segurança transmitidos pela proteção de estar atrás de um ecrã, e não frente-a-frente com a vítima, facilita e potencializa o abuso. No entanto, Yen, Yen, Wu, Huang e Ko (2011) contrariam esta mesma hipótese, comparando a hostilidade no mundo real com a hostilidade no mundo virtual. Estes autores argumentam que na população geral a hostilidade decresce ao estar online, mas que em sujeitos com adição à Internet a hostilidade é exacerbada, denotando assim que o efeito da Internet na hostilidade poderá ser determinado por psicopatologia subjacente.

Vários estudos demonstraram também a correlação entre ansiedade e adição à Internet (Santos et al., 2016; Weinstein et al. 2015). Explica Young (2011) que a Internet é, muitas vezes, usada como estratégia para alívio de stresse e ansiedade. Como exemplo, Tao, Wu, e Wang (2016) determinaram que a ansiedade era preditiva da adição à Internet numa população de estudantes universitários, que habitavam em dormitórios com elevada densidade populacional. Vários outros estudos corroboram estes resultados (Khoshakhlagh & Faramarzi, 2012; Lee & Leeson, 2015).

As dificuldades relacionais, correlacionadas também com a depressão, são uma condição presente e exacerbada em indivíduos com uso problemático da Internet. Com efeito, as fracas relações interpessoais contribuem para a depressão. Por esta mesma razão, a sensibilidade interpessoal é também arrolada com o uso problemático da Internet (Ko et al., 2007). Esta traduz-se numa multiplicidade de dificuldades interrelacionais como solidão (Hardie & Tee, 2007), problemas em relações íntimas (Whitty, 2005; Whitty & Quigley, 2008), e problemas relacionais no geral (Milani, Osualdella, & Blasio, 2009; Seo, Kang, & Yom, 2009).

Sobre estas problemáticas é importante destacar o estudo longitudinal de Ko, Yen, Chen, Yeh, e Yen (2009) que concluiu que a depressão, a hostilidade, a fobia social e a hiperatividade são preditores da adição à Internet. Também Ko et al. (2014), num estudo longitudinal de 1 ano, concluíram que a depressão e a hostilidade sofreram aumentos associados ao uso excessivo da Internet. Mais ainda, a sintomatologia depressiva e a ansiedade-estado e a social diminuíram com a remissão do uso da Internet.

Os estudos que têm sido desenvolvidos sobre esta problemática são, pelo conhecimento dos autores, maioritariamente focados em populações jovens e universitárias. Especula-se que estas são especialmente vulneráveis ao desenvolvimento de uma adição com base em fatores sociais e características neurobiológicas, e mais especificamente à Internet devido ao fácil acesso e flexibilidade de horários (Panayides & Walker, 2012).

Desta forma, o presente estudo visa: (a) explorar possíveis diferenças dos níveis de adição à Internet em função do género, da idade, da situação profissional e do estado civil; (b) verificar se existem relações entre determinadas perceções subjetivas do sujeito e a adição à Internet; e (c) explorar a associação entre adição à Internet e a sintomatologia psicopatológica.

MÉTODOS

O presente estudo é de caráter exploratório e quantitativo, baseado em dados de natureza numérica que foram recolhidos através de instrumentos de autorrelato. Tem, também, um caráter transversal, pois, os dados foram recolhidos num único momento.

Amostra

A amostra final consistiu em 418 participantes. A idade dos participantes variou entre os 18 e os 35 anos (M = 22.00; DP = 4.101) e mais de metade (60.3%) era do sexo feminino. Relativamente à escolaridade, os participantes tinham concluído o ensino secundário (42.3%), a licenciatura (41.1%), o mestrado (16.3%), e o doutoramento (.2%). No que concerne à situação profissional, os sujeitos estudavam (65.1%), trabalhavam (15.6%), estudavam e trabalhavam em simultâneo (13.9%), ou encontravam-se desempregados (5.5%). Por fim, em relação ao estado civil, os participantes eram solteiros (92.8%), estavam em união de facto (3.6%), ou eram casados (3.6%).

Instrumentos

O questionário sociodemográfico foi aplicado com vista à recolha de informação relativa à idade, sexo, estado civil, situação profissional, e localização geográfica do indivíduo. Incluiu ainda questões relativas à perceção do sujeito sobre questões da sua vida associadas ao uso da Internet.

O Internet Addiction Test (IAT), criado por Young (1998), foi o primeiro instrumento validado de avaliação de adição à Internet. No presente estudo, a dependência à Internet foi avaliada através da versão portuguesa adaptada por Pontes et al. (2014). O IAT foi, ao longo dos anos, replicado, validado e testado em termos de validade e fidelidade através de vários estudos (e.g., Khazaal et al., 2008; Fernández-Villa et al., 2015; Hawi, Blachnio, & Przepiorka, 2015; Lai et al., 2013; Pontes, Patrão, & Griffiths, 2014). Deste modo, o IAT é uma adaptação dos critérios estabelecidos para o jogo patológico do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-4), pois eram observáveis semelhanças a nível da tolerância e abstinência (Young, 1996). Generalizando, o IAT procura avaliar o grau de envolvimento do indivíduo com a Internet e a forma como o uso excessivo desta ferramenta o afeta negativamente nas várias áreas da sua vida. O IAT é constituído por um conjunto total de 20 itens de autorrelato, do tipo Likert, numa escala de 6 pontos, fornecendo - o score total - um índice de adição que espelha os danos causados pelo uso (leve, moderado ou severo) da Internet. Neste sentido, considera-se entre 0 a 30 pontos um utilizador normal; entre 31 a 49 pontos um utilizador com adição leve; entre 50 a 79 um utilizador com adição moderada (que pode apresentar problemas ocasionais a frequentes dado o uso da Internet) e entre 80 a 100 pontos um utilizador com adição severa (que pode apresentar problemas significativos advindos da utilização da Internet) (Young & Abreu, 2010; Ostovar et al., 2016). No que respeita aos valores para a confiabilidade para a presente amostra foi obtido o valor .88.

O Brief Symptom Inventory (BSI), desenvolvido por Derogatis (1982), foi traduzido e adaptado para a população portuguesa por Canavarro (1999) e constitui uma versão abreviada do SCL-90 (Symptom Checklist - 90). Este inventário de autorresposta é constituído por 53 itens, numa escala de respostas de tipo Likert, que varia entre (0) “nunca”; (1) “poucas vezes”; (2) “algumas vezes”; (3) “muitas vezes”; e (4) “muitíssimas vezes”, onde os sujeitos classificam o grau com que cada problema os afetou na última semana. Tem como objetivo avaliar sintomas psicopatológicos através de nove dimensões de sintomatologia (somatização, obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranoide e psicoticismo) e de três índices globais (índice geral de sintomas, índice de sintomas positivos e total de sintomas positivos). Do ponto de vista clínico, a análise das pontuações obtidas nas nove dimensões fornece informação sobre o tipo de sintomatologia que mais preponderantemente perturba o indivíduo, enquanto a leitura dos índices globais permite avaliar, de forma geral, o nível de sintomatologia psicopatológica apresentado. No presente estudo foram apenas aplicadas as dimensões da sensibilidade interpessoal, a depressão, a ansiedade e a hostilidade. No que respeita aos valores para a confiabilidade, para a presente amostra, foram obtidos os seguintes valores: Depressão: .86; Hostilidade: .75; Ansiedade: .80; e Sensibilidade Interpessoal: .81.

Procedimentos

A amostra foi recolhida através de aplicação de questionário online. O questionário foi disponibilizado e divulgado através de e-mail e das redes sociais Facebook e Reddit. Os participantes foram informados sobre o objetivo geral do estudo, foram garantidas as condições de confidencialidade e anonimato. Os procedimentos do estudo foram conduzidos e aprovados de acordo com o Regulamento da Comissão de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Realizou-se a identificação dos missings e outliers prejudiciais à análise estatística. A determinação dos outliers efetivou-se com base na distância de Mahalanobis, eliminando os valores considerados extremos. Consequentemente, excluíram-se 14 participantes da amostra. Para além disso, testou-se a normalidade das variáveis, tendo por base o processo de inferência estatística da distribuição normal, recorrendo-se a testes paramétricos e não-paramétricos. Foram realizadas também análises confirmatórias aos instrumentos. No que concerne à análise dos dados, foram utilizados testes descritivos e correlacionais após uma análise preliminar com o objetivo de considerar violações às suposições de linearidade, homocedasticidade e normalidade. Efetuaram-se análises de variância multivariada (MANOVA’s) sendo que os valores do eta parcial de .01 indicam um efeito pequeno, valores de .06 indicam um efeito moderado e valores de .14 indicam um efeito grande (Cohen, 1988). Procedeu-se ainda à realização de correlações de Pearson, sendo que segundo Cohen (1988), correlações com valores entre .10 e .29 são baixas, entre .30 e .49 são médias e entre .50 e 1 são elevadas.

RESULTADOS

Prevalência de adição à Internet na amostra

No presente estudo foram identificados três grupos de sujeitos, divididos de acordo com os critérios definidos por Young e Abreu (2010): sujeitos com um uso normativo da Internet (n = 55; 22.2%); sujeitos com uma adição leve (n = 228; 59.8%); e sujeitos com uma adição moderada (n = 75; 17.9%); não tendo sido encontrados sujeitos com adição severa, segundo estes critérios.

Análises diferenciais da adição à Internet em função de variáveis sociodemográficas

Para analisar a adição à Internet em função do sexo realizou-se um t-teste. Os resultados obtidos através dessa análise estatística permitiram verificar que existem diferenças significativas nos scores de adição à Internet, com magnitude do efeito grande [t (416) = 3.477; p < .001], com IC 95% [1.72, 6.21], sendo o sexo masculino (M = 41.71; DP = 11.23) significativamente mais adicto do que o sexo feminino (M = 37.74; DP = 11.53).

No sentido de se verificar diferenças nos scores da adição à Internet em função da idade, foram criados 2 grupos etários (dos 18 aos 26 [Grupo 1], e dos 27 aos 35 [Grupo 2]) sendo posteriormente realizado um t-teste. Os resultados obtidos através dessa análise estatística permitiram verificar que não existiam diferenças significativas nos scores de adição à Internet em função da idade [t (416) = 1.656; p = .099], com IC 95% [-.45, 5.27] entre o grupo 1 (M = 39.76; DP = 11.71) e o grupo 2 (M = 37.35; DP = 10.75).

Foram também analisadas as diferenças entre sujeitos solteiros (n = 388), casados (n = 15) e em união de facto (n = 15) em relação à adição à Internet, tendo sido encontradas diferenças significativas entre os grupos [F (2, 415) = 7.994; p < .001]. Comparações post-hoc, utilizando o teste de Scheffé, permitiram verificar que existiram diferenças significativas especificamente entre o grupo de sujeitos solteiros e o grupo de sujeitos casados (p < .01). Não se verificaram diferenças significativas entre o grupo solteiro e união de facto (p = .126) e o entre o grupo união de facto e o grupo casado (p = .571). Apesar de a diferença ser estatisticamente significativa, a magnitude do efeito é pequena [η P 2 = .04].

Foram ainda analisadas as diferenças de adição à Internet entre sujeitos estudantes (n = 272), trabalhadores (n = 65), estudantes-trabalhadores (n = 58) e desempregados (n=23), não tendo sido encontradas diferenças significativas entre estes [F (3, 414) = .805; p = .492].

Por fim, foi avaliada a perceção subjetiva do sujeito de que o uso da Internet prejudicava a sua saúde física, através de uma questão (“Consideras que o uso que dás à internet prejudica a tua saúde física?”). Recorrendo ao t-teste foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos em função da adição à Internet [t (416) = -6.146; p < .001], com IC 95% [-9.26, -4.77], tendo os sujeitos com perceção de que o uso da Internet prejudica a sua saúde física (M = 43.92; DP = 11.72), níveis de adição significativamente mais altos do que os sujeitos sem essa perceção (M = 36.90; DP = 10.74). Em acréscimo, foi analisada a perceção subjetiva do sujeito de que a sua vida seria mais triste sem a existência da Internet, tendo sido também encontradas diferenças significativas entre os grupos [t (416) = -5.523; p < .001], com IC 95% [-8.27, -3.92]. Os sujeitos com perceção positiva da questão (M = 41.96; DP = 11.07) demonstraram níveis de adição significativamente maiores do que sujeitos com a perceção oposta (M = 35.86; DP = 11.33).

Associação entre adição à Internet e sintomatologia psicopatológica

A relação entre adição à Internet (medida pelo IAT) e a depressão, hostilidade, ansiedade, e sensibilidade interpessoal (medidas pelo BSI) foi investigada utilizando o Coeficiente de Correlação de Pearson. As correlações encontradas são apresentadas no Quadro 1.

Verificaram-se associações, positivas médias, entre a adição à Internet e a depressão (r = .397; p < .001), entre adição à Internet e a hostilidade (r =.384; p <.001), entre adição à Internet e a ansiedade (r = .365; p <. 001), e ainda entre adição à Internet e a sensibilidade interpessoal (r = .366; p <. 001). Existem também associações positivas elevadas entre todas as variáveis do BSI.

Quadro 1: Associação entre adição à Internet e hostilidade, depressão, ansiedade, e sensibilidade interpessoal.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M±DP | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. IAT | - | 39.32±11.57 | ||||

| 2. Depressão | .397** | - | .86±.76 | |||

| 3. Hostilidade | .384** | .609** | - | .71±.59 | ||

| 4. Ansiedade | .365** | .679** | .642** | - | .68±.62 | |

| 5. Sensibilidade interpessoal | .366** | .737** | .571** | .633** | - | .78±.78 |

Nota: IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; ** p < .001

Análise diferencial da sintomatologia psicopatológica em função do grau de adição

Tendo por base correlações significativas entre adição à Internet e sintomatologia psicopatológica foi realizada uma MANOVA de forma a estudar as diferenças a nível da depressão, hostilidade, ansiedade e sensibilidade interpessoal em função do grau de adição.

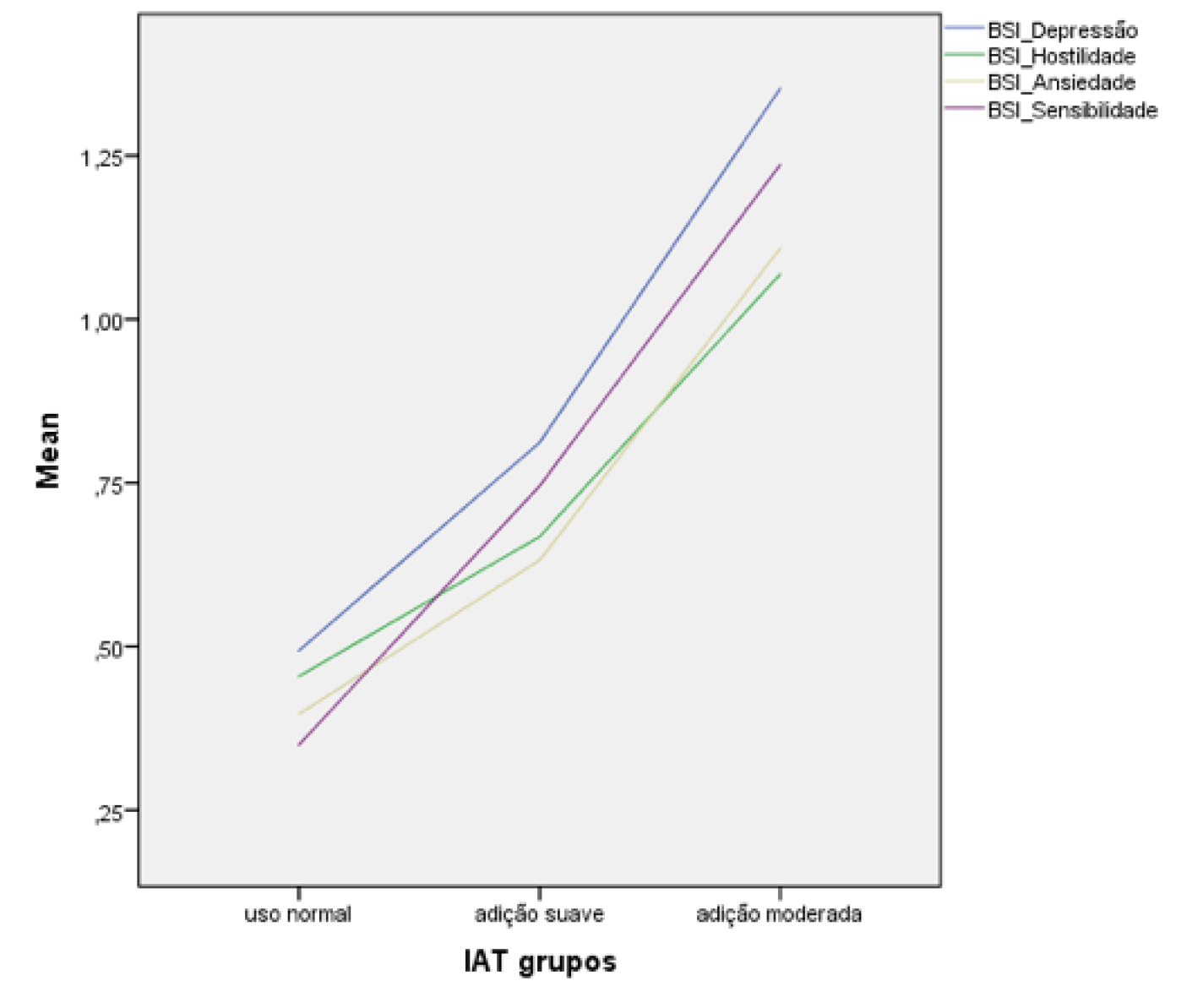

De acordo com os resultados observados, ilustrados na figura 1, verificou-se uma diferença estatística significativa entre os grupos em estudo na combinação da variáveis dependentes [F (8, 826) = 8.03; p < .001; ηP2 = .072]. Considerando os resultados para as variáveis dependentes, separadamente, verificaram-se diferenças significativas entre os grupos em todas as variáveis dependentes. Especificamente a depressão [F (2, 415) = 24.87; p <. 001; ηP2 = .107], a hostilidade [F (2, 415) = 21.53; p < .001; ηP2 = .904], a ansiedade [F (2, 415) = 27.20; p < .001; ηP2 = .116], e a sensibilidade interpessoal [F (2, 415) = 23.36; p < .001; ηP2 = .101].

Ainda, uma inspeção das médias marginais estimadas permitiu verificar que existiam diferenças nas médias de todas as variáveis dependentes em cada um dos grupos, revelando um aumento médio da depressão, hostilidade, ansiedade e da sensibilidade interpessoal no grupo de adição leve em comparação com o grupo de uso normal, e no grupo de adição moderada em comparação com o grupo de adição leve. Como recomendado em MANOVA’s com três ou mais níveis (Pallant, 2011) foram realizadas análises post-hoc. Mais especificamente, foi analisado o teste de Scheffé para as variáveis depressão e hostilidade, e o teste de Games-Howell para as variáveis ansiedade e sensibilidade interpessoal, não se verificando homogeneidade de variâncias nestas. Foi utilizado um nível de significância de .013, ajustado segundo Bonferroni (Pallant, 2011). As análises são descritas no Quadro 2 e na Figura 1.

Quadro 2: Análise diferencial da depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade interpessoal, em função da adição à Internet.

| BSI | Grupos IAT | M±DP | IC 95% | Direção das diferenças significativas |

|---|---|---|---|---|

| Depressão | 1. Uso normal | .49±.70 | [.79, .94] | 3>2>1 |

| 2. Adição leve | .81±.73 | |||

| 3. Adição moderada | 1.35±.74 | |||

| Hostilidade | 1. Uso normal | .45±.49 | [.66, .76] | 3>2 |

| 2. Adição leve | .67±.56 | |||

| 3. Adição moderada | 1.07±.63 | |||

| Ansiedade | 1. Uso normal | .40±.51 | [.63, .75] | 3>2>1 |

| 2. Adição leve | .63±.58 | |||

| 3. Adição moderada | 1.10±.66 | |||

| Sensibilidade interpessoal | 1. Uso normal | .35±.59 | [.71, .86] | 3>2>1 |

| 2. Adição leve | .75±.74 | |||

| 3. Adição moderada | .124±.88 |

Nota: BSI = Brief Symptom Inventory; IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; IC = Intervalo de Confiança

Figura 1: Diferença de médias do score do IAT em função da depressão, hostilidade, ansiedade e sensibilidade interpessoal.

As análises realizadas indicam diferenças significativas nos níveis de depressão, hostilidade, ansiedade e sensibilidade interpessoal entre todos os grupos, com exceção entre o G2 e o G1 com respeito à hostilidade.

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo estudar as contingências psicopatológicas associadas à adição à Internet numa amostra de jovens adultos e adultos em Portugal. Considerando os objetivos propostos, o estudo procurou examinar as diferenças da adição à Internet em função de variáveis sociodemográficas, e ainda averiguar a associação entre a adição à Internet e a sintomatologia psicopatológica. Na amostra em estudo, utilizando os critérios mais recentes (Young & Abreu, 2010), a amostra não apresenta casos de adição severa, contudo apresenta uma taxa de adição leve e moderada de 77.8% (n = 363). Estes resultados são semelhantes aos resultados obtidos por Pontes et al. (2014) numa amostra portuguesa (60% [n = 303]).

Em relação às diferenças de género, os estudos são divergentes. Os nossos resultados vão ao encontro aos obtidos por Liberatore, Rosario, Martí, e Martínez (2011), Ostovar et al. (2016), Pontes e Patrão (2014), Sharma, Sahu, Kasar, e Sharma (2014), Widyanto, Griffiths, e Brunsden (2011), sendo que o género masculino tem scores significativamente mais elevados do que o género feminino, verificando-se ainda esta diferença noutro estudo com o CIAS (e não com o IAT), como instrumento avaliador da adição (Ko et al. 2006). Todavia, outros estudos não encontram diferenças significativas entre homens e mulheres em relação à adição à Internet utilizando o IAT (Weinstein et al., 2015) e outro utilizando o Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS2) (Gámez-Guadix, Calvete, Orue, & Las Hayas, 2015). A falta de coerência nos resultados poderá dever-se tanto às diferenças na metodologia utilizada, como às diferenças culturais e também poderá demonstrar a necessidade de uma análise mais profunda da validade externa do instrumento e a influência do género na adição à Internet (Fernández-Villa et al., 2015).

O estudo da adição à Internet é intensamente focado em populações jovens e universitárias, teorizando-se que as condições biológicas, psíquicas e sociais, únicas destes sujeitos (e.g., fácil acesso, flexibilidade de horários, instabilidade psicológica), são fatores precipitantes para o desenvolvimento de uma adição (Kim et al., 2006; Panayides & Walker, 2012), sendo encontradas, inclusive, diferenças significativas nos níveis de adição quando comparando as idades (Ni, Yan, Chen, & Liu, 2009). Apesar disto, no presente estudo, a idade do sujeito não se apresentou como um fator diferenciador da adição à Internet. Isto poderá estar associado à normatização da utilização da Internet a partir de uma certa idade, significando assim que o tipo de uso poderá ser cimentado no indivíduo na sua adolescência. Numa outra perspetiva, poderá dever-se ao facto da amostra utilizada se inserir na mesma geração, descrita na sociologia como Geração Z (Issa & Isaias, 2016), denotando-se assim uma homogeneidade na utilização recreativa da Internet.

O presente estudo não encontrou diferenças significativas em relação à utilização da Internet nos sujeitos quando analisados em função da situação profissional, contrariando os resultados de Chack e Leung (2004). Estes resultados robustecem a conjuntura de que o tipo de uso poderá estar associado à geração do indivíduo, entre outros fatores, não demonstrado ser a situação profissional um fator relevante ao desenvolvimento de uma adição à Internet. E ainda, reforçam a necessidade de investigações mais extensas destas questões, não devendo esta problemática ser forçosamente focada em populações estudantis.

Com relação ao estado civil, o presente estudo encontrou diferenças significativas entre sujeitos solteiros, casados e em união de fato, sendo que os primeiros eram os que apresentavam maiores níveis de adição à Internet. Estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos por Pontes et al. (2014) tendo os autores encontrado diferenças significativas na adição à Internet entre sujeitos numa relação e sujeitos solteiros. Apesar disto devem ler-se com cuidado estes resultados, na medida em que o presente estudo não contabiliza as relações de namoro.

Os sujeitos foram ainda questionados sobre a sua perceção acerca do uso da Internet e de como este prejudicava ou não, a sua saúde física (e.g., O uso que dás à Internet prejudica a tua saúde física?). Os resultados encontrados indiciam que sujeitos com perceção de que o uso dado à Internet prejudica a sua saúde física evidenciam, de facto, maiores níveis de adição, apontando para uma consciência de um possível impacto negativo da utilização problemática da Internet (Pontes et al., 2014).

Os sujeitos foram, igualmente, questionados acerca da influência que a não existência da Internet teria nas suas vidas (e.g., Achas que a tua vida seria mais triste sem Internet?). De novo, os resultados indicam diferenças significativas entre os dois grupos analisados, mostrando que sujeitos com esta perceção mostram resultados mais elevados nos scores do IAT. Estes resultados são importantes a nível da investigação, na medida em que demonstram que as perceções e, analogamente, as questões de autorrelato fornecem resultados credíveis. Os resultados encontram-se em consonância com o estudo de Pontes e Patrão (2014), em que os autores denotam que sujeitos com uma perceção de qualidade de vida geral mais reduzida percecionam-se com mais adictos à Internet. Também estão em linha com os resultados de Widyanto et al. (2011), que concluíram que sujeitos que se definiam como adictos à Internet tinham de facto scores mais elevados no IAT. Estes resultados poderão, portanto, demonstrar uma consciencialização da adição à Internet por parte dos sujeitos.

Por fim, os resultados encontrados demonstram uma associação positiva entre adição à Internet e os sintomas psicopatológicos analisados, indicando assim níveis mais elevados de depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade interpessoal em sujeitos mais adictos à Internet. Ainda, a análise das diferenças entre os três grupos (grupo de sujeitos com uso normal, grupo de sujeitos com adição leve e grupo de sujeitos com adição moderada) demonstra diferenças significativas do nível da adição entre estes. Os nossos resultados vão ao encontro com estudos que utilizaram o Symptom Checklist - 90 - Revision (SCL-90-R) (e.g., Alavi, Maracy, Jannatifard, & Eslami, 2011; Jang et al., 2008; Yang, 2001). A adição à Internet é também associada com ideação suicida (Kim et al., 2006) e sintomatologia obsessiva-compulsiva (Ha et al., 2007). Inclusivamente, um estudo por Lee et al. (2008), que analisa a relação entre adição à Internet e depressão através da análise de uma componente genética associada a depressão, obteve resultados que sugerem que sujeitos com adição à Internet poderão ter traços de personalidade, e de genética, similares a pacientes com depressão. Por fim, deve ter-se em consideração um estudo longitudinal conduzido por Ko et al. (2007), em que os autores analisaram a baixa hostilidade e a baixa sensibilidade interpessoal como fatores potenciadores da remissão da adição à Internet e que devem ser tidos em conta na prática clínica.

De uma perspetiva clínica, as adições podem representar uma tentativa de controlo de sintomas de depressão e ansiedade e, dessa forma, refletir esquemas nucleares de insegurança e sentimentos de vazio interior (Bahrainian et al., 2014). Igualmente importantes, e como já dissemos, é a hostilidade e a sensibilidade interpessoal, que podem ser fatores potenciadores da adição e, quando controladas, auxiliares no tratamento (Ko et al., 2007). Mais especificamente, a sensibilidade interpessoal, traduzida numa multiplicidade de dificuldades interrelacionais e agindo como fator precipitante de sintomas de depressão e ansiedade, deverá ser um dos principais focos do tratamento. Ainda, segundo Echeburúa e Corral (2010), a terapia em sujeitos adictos deve focar-se, não na abstinência da Internet, mas sim no seu uso moderado e prevenção de recaídas.

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros

De uma perspetiva clínica os resultados encontrados apontam para a necessidade de maior atenção por parte dos profissionais de saúde quanto aos hábitos desenvolvidos online, na medida em que estes poderão ocultar, afetar, ou agravar a sintomatologia psicopatológica, ou dificultar ou mesmo impedir o tratamento da mesma. Ainda assim, parece importante a perceção que o próprio indivíduo tem do seu grau de adição.

Com relação às limitações do estudo, em primeira análise, sobre o instrumento utilizado para medir a adição à Internet, dever-se-á ter em conta que os pontos de corte definidos são especulativos, não tendo sido conduzidos estudos empíricos que comprovem os mesmos (Pontes et al., 2014). Apesar disto, são de realçar também, algumas potencialidades da aplicação de questionários online, como a possibilidade de recrutar populações de difícil acesso, de obter uma amostra mais diversificada, garantindo o estado de anonimato e motivação dos participantes (Gosling & Mason, 2015).

Estudos futuros deverão objetivar a relação causal entre uso da Internet e psicopatologia, através de estudos longitudinais, por exemplo, tendo em atenção as várias características sociodemográficas, e ainda, analisar a população geral, desviando assim o foco da população estudantil.

CONCLUSÃO

O nosso estudo conclui que a adição à Internet é uma problemática com associações à sintomatologia psicopatológica, realçando a necessidade de maior atenção por parte dos profissionais de saúde quanto aos hábitos desenvolvidos online e da perceção que o próprio indivíduo tem do seu grau de adição.