Introdução

Nos últimos anos tenho procurado desenvolver o meu estudo sobre a aristocracia portuguesa medieval, entre os séculos XII e XIV, em torno de duas linhas principais: por um lado, tentar definir, com o rigor possível num quadro de alguma escassez de fontes e dispersão geográfica, a verdadeira escala do poder económico e político do grupo; e, por outro, verificar até que ponto essa escala condicionou as suas relações com o poder régio, tendo em conta o claro desenvolvimento, por parte dos monarcas portugueses, a partir do início do século XIII, de uma ação centralizadora com contornos singulares no quadro mais geral da Hispânia medieval, se não mesmo no conjunto das monarquias europeias. A título introdutório, procurarei sintetizar as análises que tenho desenvolvido relativamente aos dois aspetos referidos.

Em primeiro lugar, as conclusões a que cheguei na minha tese de doutoramento (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1999, II, pp. 617-622), levaram-me, como é natural, a explorar uma série de caminhos que elas abriram, sobretudo se permitissem avaliar o seu verdadeiro impacto quanto à dimensão material do poder nobiliárquico1.

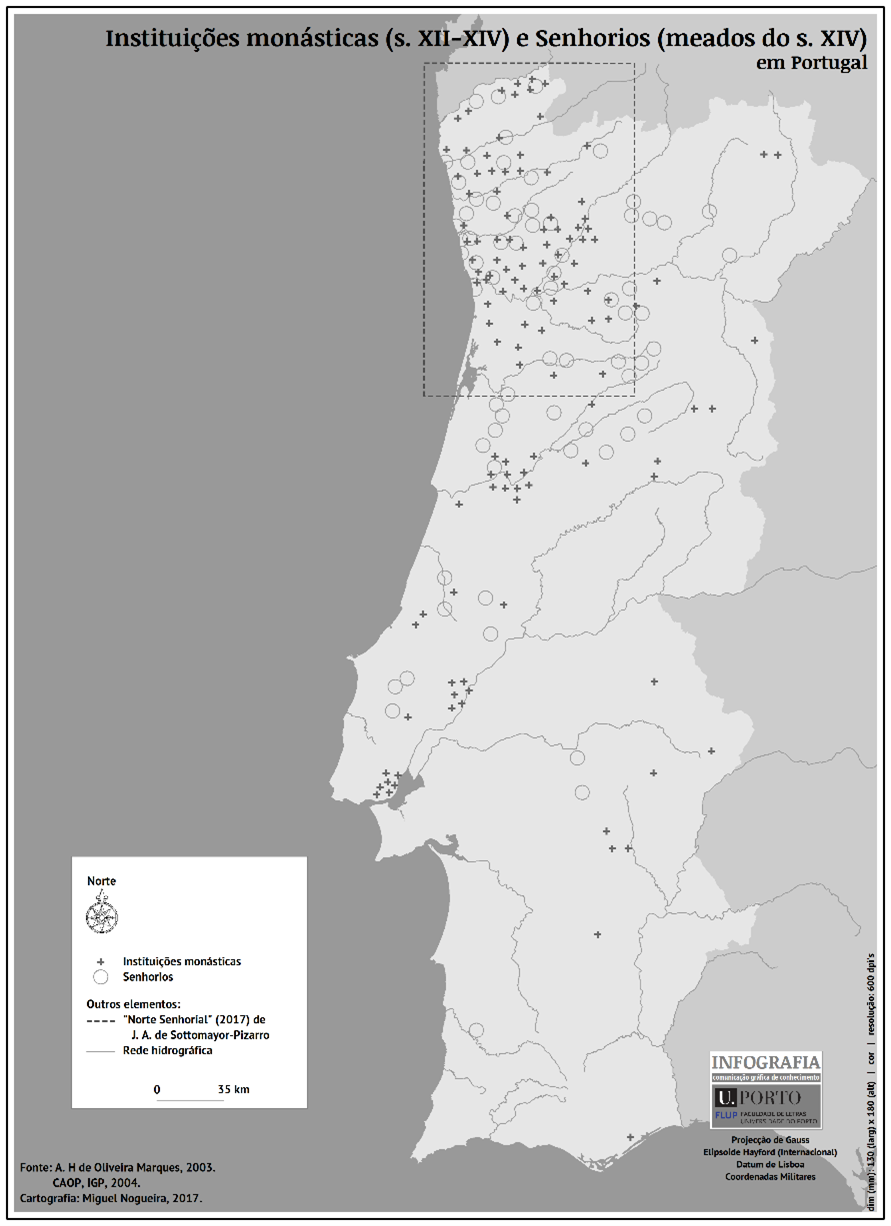

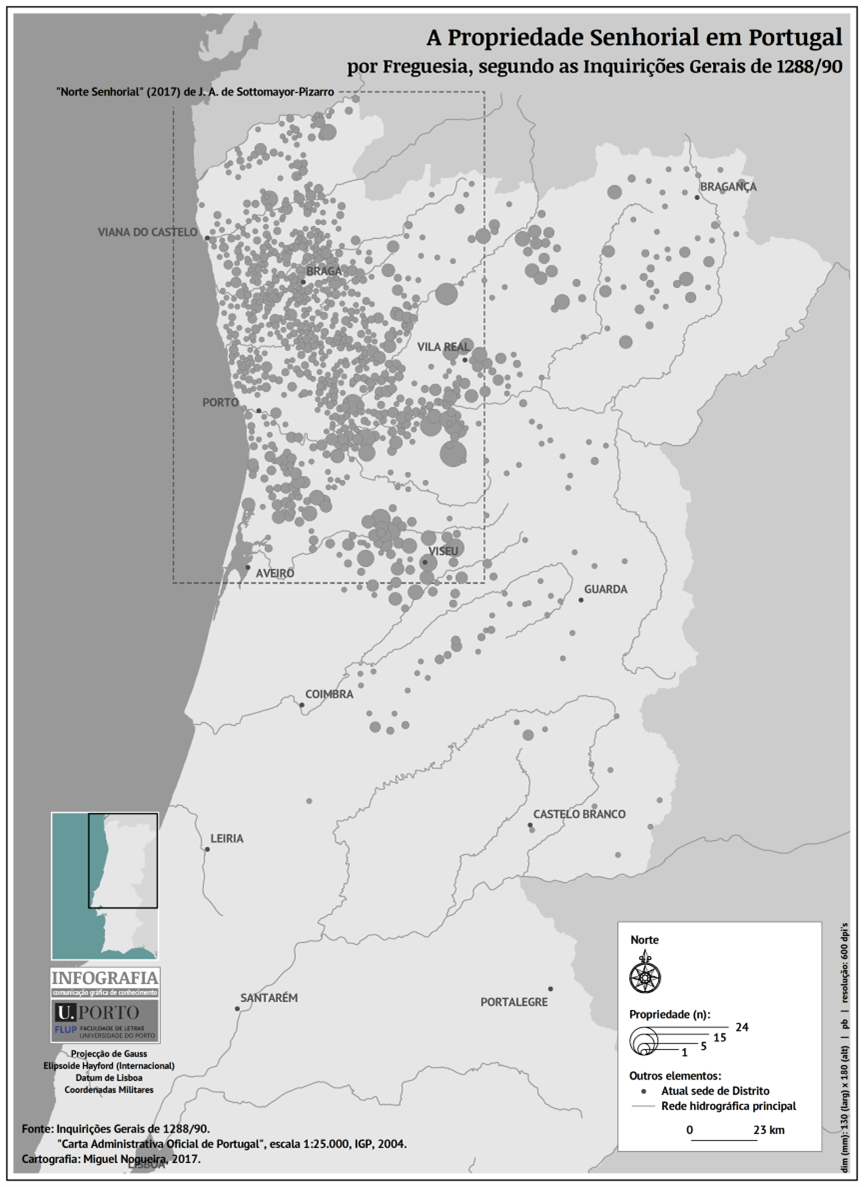

Do meu ponto de vista, a principal constatação foi a de poder confirmar aquilo que José Mattoso pudera observar para os séculos XI e XII, ou seja, de que o principal património aristocrático se situava na região que ele com toda a sagacidade definira como o Norte Senhorial -- uma área delimitada a norte pelo rio Minho e a sul pelo rio Antuã, isto é, entre a fronteira com a Galiza e o limite meridional da diocese do Porto, com o lado ocidental naturalmente delimitado pelo Atlântico e o oriental a definir-se por um eixo que cruza o rio Douro pelos vales do Tâmega-Corgo até aos do Paiva-Varosa; área que para sul pude prolongar até à margem sul da bacia do rio Vouga -- o que me permitiu incluir algumas zonas muito senhorializadas, como sejam São Pedro do Sul ou Lafões e Viseu -- e também, o que é mais importante, alargar aquela perceção até aos séculos XIII e a primeira metade do XIV, como se poderá compreender através da cartografia que acompanha estas páginas (Figura n.º 1).

Mais à frente procurarei explicar as razões pelas quais esse confinamento se prolongou por tanto tempo. O que agora importa é perceber que, para além de não ter alargado a sua influência para as regiões do centro e do sul do território, a nobreza portuguesa continuou a praticar até muito tarde, poderíamos dizer sem grandes constrangimentos até ao final do século XIV, ou mesmo pela centúria seguinte adentro, uma prática de partilha hereditária dos bens, ou seja, estes eram divididos, geração após geração, por todos os descendentes, homens e mulheres, casados e solteiros, laicos ou eclesiásticos, o que levou a uma verdadeira ‘sangria’ dos patrimónios familiares, prática que a adoção do morgadio, muito tardia e condicionada pela vontade régia, acabou por não conseguir estancar.

Aqui chegados, abre-se a porta para a segunda questão, ou seja, até que ponto essa concentração patrimonial numa área delimitada e, ao mesmo tempo, a sua pulverização pela mão de inúmeros herdeiros, condicionou o grupo aristocrático nas suas relações com o poder régio? Antes de responder, porém, convirá explicar as razões que levaram a nobreza a confinar-se ao referido Norte Senhorial, atitude que, como se verá, teve consequências quase diria desastrosas na limitação do seu poder.

Por volta de 1130, quando D. Afonso Henriques decide mudar a sede política do Condado Portucalense de Guimarães para Coimbra -- em parte por razões de logística militar, uma vez que a fronteira com o Islão se situava a sul do Mondego, e em parte para se libertar da tutela ‘opressora’ das linhagens que lhe garantiram o apoio e a vitória em São Mamede -- o grupo aristocrático não o acompanhou. E não só não o acompanhou nessa altura, como também o não fez nas subsequentes campanhas que o nosso primeiro monarca levou a cabo de forma vitoriosa desde Ourique, em 1139, passando pelas conquistas de Santarém, Lisboa ou Évora e Beja, até à menos bem-sucedida campanha de Badajoz em 1169; na verdade, os companheiros de armas de D. Afonso Henriques integravam as milícias urbanas de Coimbra e das que depois se constituíram nas cidades conquistadas, as tropas mercenárias de Giraldo Giraldes, o Sem Pavor, ou da Ordem do Templo. Bastará olhar para as doações feitas pelo monarca para compreender que nenhuma das linhagens de velha cepa nortenha recebeu qualquer doação nas terras para sul do Vouga. Pelo contrário, os senhorios mais meridionais beneficiaram a aristocracia moçárabe coimbrã, alguns francos que aqui ficaram depois da conquista de Lisboa, ou os Templários encarregues da defesa dos vales do Mondego, primeiro, e depois do rio Tejo, aqui se destacando a figura do mestre D. Gualdim Pais.

Como já escrevi por diversas vezes, só posso entender esse afastamento pela vontade dos senhores nortenhos, após São Mamede, em apoiar uma campanha para norte do rio Minho, que colocasse nas mãos de D. Afonso Henriques um restaurado Reino da Galiza. É possível que, do ponto de vista dessa estratégia, terão talvez pensado que os mouros não sairiam de onde estavam, ou seja, tinham muito tempo para depois os expulsar de Portugal.

Eu diria, porém, que o seu cálculo político foi duplamente errado: em primeiro lugar, porque o imperador Afonso VII de Leão e Castela, se reconheceu em Zamora, em 1143, a realeza de D. Afonso Henriques, e nunca contestou as importantes aquisições territoriais decorrentes do seu avanço para sul, não tolerou qualquer avanço português para norte do rio Minho, questão que opôs o monarca português aos seus pares leoneses até ao desastre de Badajoz; e, em segundo lugar, porque a nobreza portuguesa, quando enfim compreendeu que aquele ‘projeto galego’, chamemos-lhe assim, não era exequível, também já era tarde para recuperar o seu atraso na senhorialização dos territórios para lá das fronteiras do espaço que para si própria tinha ciosamente reservado, uma vez que os monarcas tinham avançado para sul de forma espetacular.

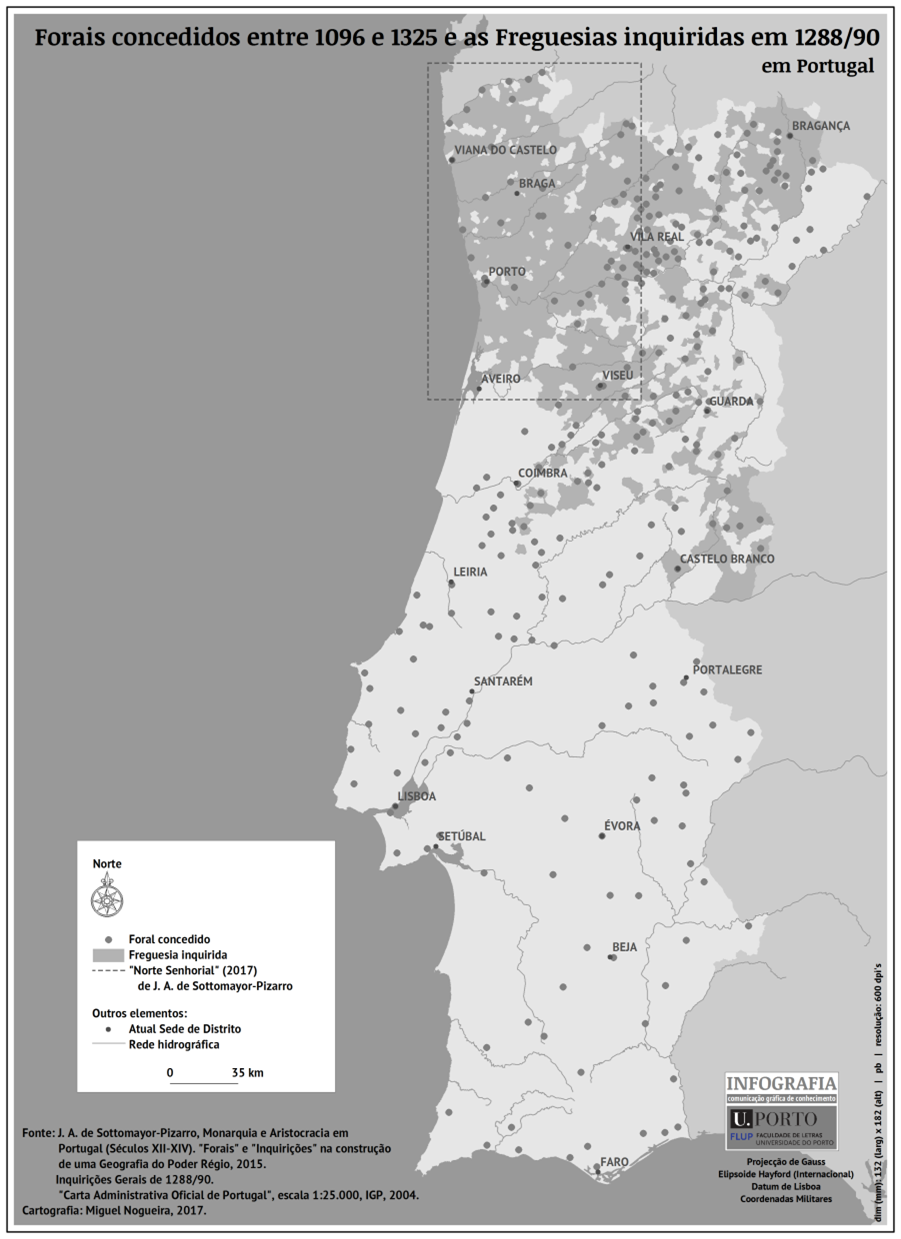

Com efeito, quer o nosso primeiro monarca quer os seus sucessores, ao longo dos séculos XII e XIII, num processo que ficará concluído no final do reinado dionisino (1279-2325), tinham procedido, sem qualquer entrave digno de realce, à organização do território para cá das fronteiras ‘senhoriais’, construindo uma densa rede de concelhos e terras régias, articuladas com as imensas possessões de alguns mosteiros régios e das Ordens Militares. Ou seja, e dito por outras palavras, havia senhorialização no centro e no sul, eclesiástica e/ou monástico-militar, mas muito controlada pela Coroa, pelo que os senhorios laicos tinham agora sérias dificuldades para se espraiar para além do Norte Senhorial, até porque aqueles senhores também os condicionariam.

Como se acabou de verificar, e sintetizando agora de forma articulada as conclusões a que cheguei nas duas vertentes, os monarcas portugueses tiveram um raro sentido político para saber aproveitar as debilidades patrimoniais da aristocracia laica, quer devido ao seu afastamento da Reconquista quer à prática continuada da partilha hereditária, coarctando muito, em simultâneo, as possibilidades de uma posterior expansão para sul, através de uma vigorosa política de concessão de forais e da entrega das terras mais centrais e meridionais do Reino às ordens militares. Desta forma, o grupo senhorial, muito particularmente o laico, ficou em boa medida confinado àquele espaço que José Mattoso há muito definira, e que eu tive a oportunidade, mais recentemente, de redefinir melhor em termos de amplitude geográfica.

É neste quadro mais geral que deveremos olhar agora para as fontes que selecionei para esta análise, as inquirições, em particular aquelas que os monarcas portugueses promoveram com carácter mais geral e mais extensivas geograficamente, desde o início do século XIII até aos meados do século XIV.

As Inquirições Gerais

Aqueles inquéritos, se forem entendidos num âmbito mais geral, isto é, o da Cristandade medieval, não foram originais, é um facto, uma vez que se conhecem com anterioridade, em particular em Inglaterra, desde o célebre Domesday Book, ordenado por Guilherme I de Inglaterra em 1086, até às Assizes que o seu bisneto Henrique II Plantageneta promoveu, embora com finalidades mais judiciais, mas não deixaram de ser muito precoces e mesmo, para o contexto geral da época, em particular na Hispânia, muito inovadores. As primeiras realizadas em Portugal datam de 1220, precedendo em quase trinta anos as célebres Grandes Enquêtes, promovidas por Luís IX de França a partir de 1247.

É provável que nunca se consiga apurar inteiramente qual foi a fonte inspiradora que norteou o programa político levado a cabo por D. Afonso II (1211-1223), desde o início do reinado (VILAR, 2005). A verdade, do meu ponto de vista, é que os historiadores de uma maneira geral têm encarado a questão numa perspetiva bastante limitada aos aspetos de natureza jurídica, muito voltados para as Cortes de Coimbra de 1211, indiscutivelmente importantes por terem sido as primeiras celebradas no reino e pelo conteúdo muito inovador das leis dali emanadas, mas sem terem considerado algumas linhas de enquadramento que me parecem essenciais: em primeiro lugar, como já tive a ocasião de exprimir, o facto de a política de cunho centralizador ter sido iniciada muito antes daquele monarca, nomeadamente pelo seu avô e fundador da monarquia, D. Afonso Henriques -- muitíssimo contido nas doações ao grupo aristocrático e mesmo eclesiástico, com exceções para o caso dos senhores de Riba Douro, a Sé de Braga e os mosteiros de fundação régia --, e também pelo seu pai, D. Sancho I, o qual, ao entregar a vertente meridional do Sistema Central e o vale superior do Tejo à guarda da Ordem do Templo, limitou muito a área de expansão dos restantes agentes da expansão senhorial; em segundo lugar, a possibilidade de uma inspiração no exemplo do seu cunhado e primo Afonso IX de Leão, que promulgara umas cortes em 1188, e sobretudo a influência normando-inglesa, que por certo existiria nos meios canonicais lisboetas desde a conquista de 1147, e que poderão ter contribuído para o gizar do seu programa governativo.

Seja como for, não se pode deixar de sublinhar a importância das Confirmações Régias, ou seja, a determinação do monarca em confirmar todas as doações e privilégios concedidos pelos seus antecessores e por si próprio, numa clara manifestação de poder régio e no facto de aqueles não serem inamovíveis, medida que o seu neto, D. Dinis, viria mais tarde a repetir (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 1993). No mesmo sentido, o monarca pretendeu estender a todo o Reino os notários régios, o que acabou por colidir em especial com o arcebispo de Braga e o bispo do Porto, por entenderem que sendo as duas cidades de senhorio episcopal não estavam sujeitas a semelhante ingerência da autoridade régia.

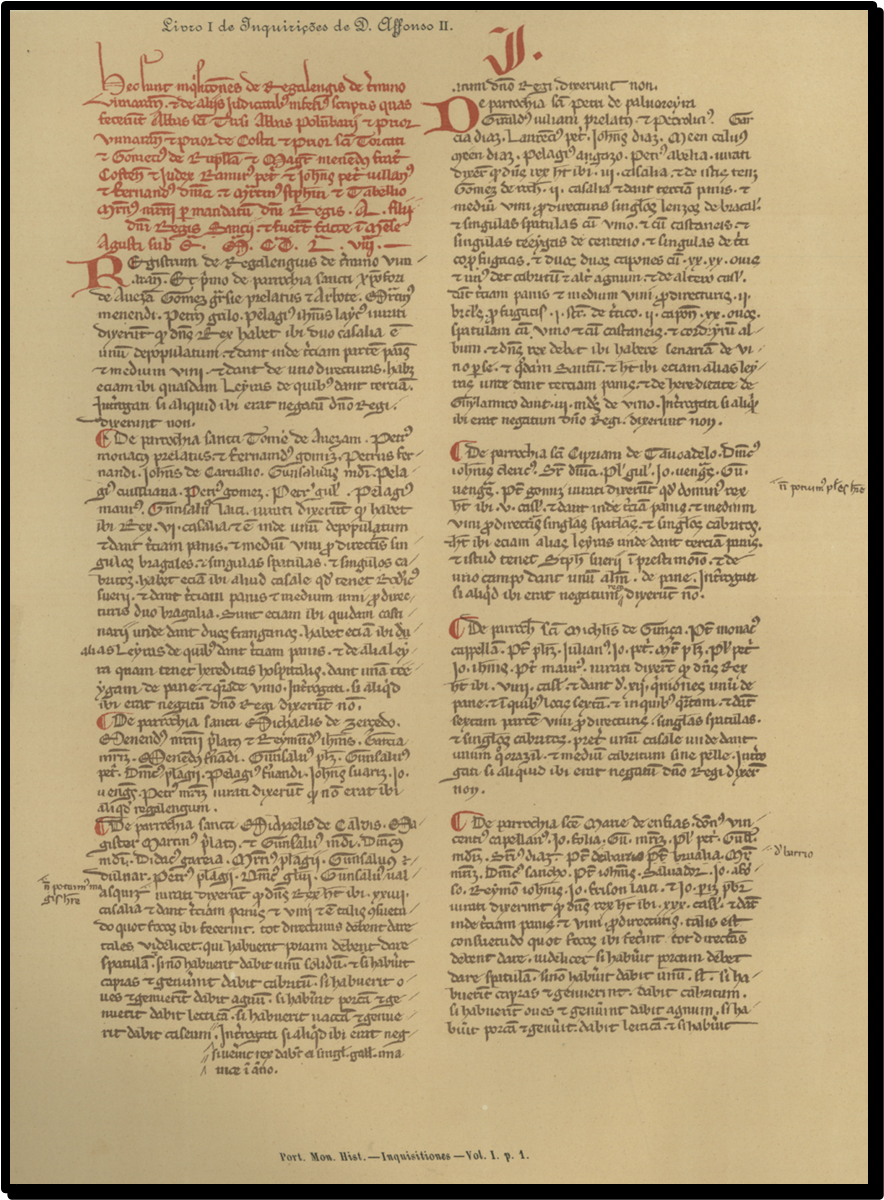

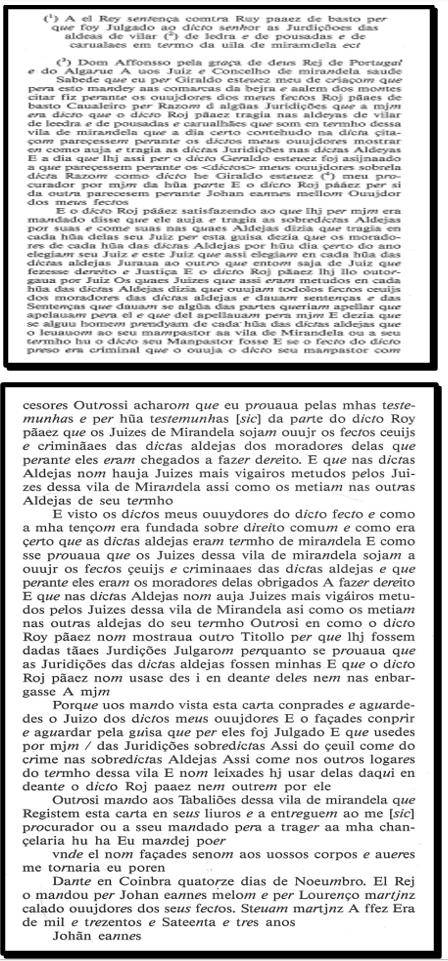

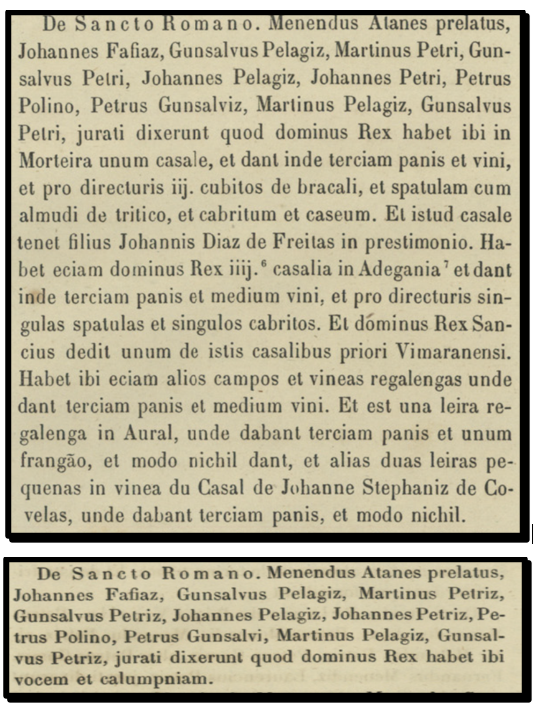

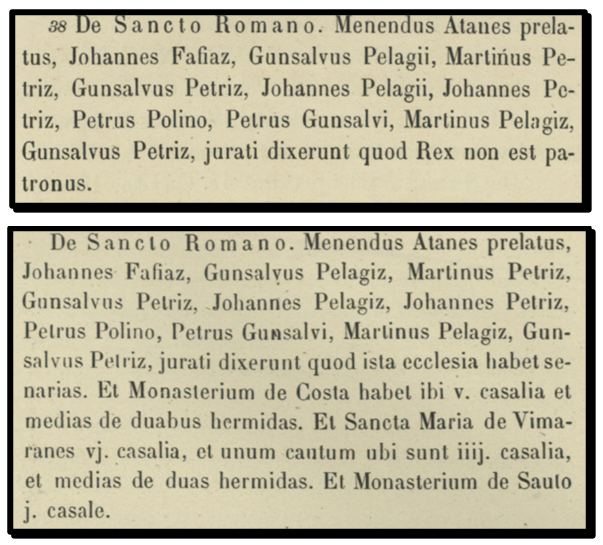

Os conflitos de D. Afonso II com as autoridades episcopais prolongaram-se por quase todo o reinado -- já para não falar dos muito graves enfrentamentos com a aristocracia e a sua própria família -- e é nesse enquadramento que se devem entender as Inquirições Gerais de 1220. A iniciativa da sua execução foi uma das várias medidas de cunho centralizador promovidas pelo monarca, resultado, também, do desenvolvimento da chancelaria régia -- note-se que ficou deste reinado o testemunho da existência de livros de chancelaria. Neste primeiro inquérito régio, centrado na área correspondente à metade Ocidental do arcebispado de Braga, a mesma freguesia de cada julgado (neste caso, a título de exemplo, a freguesia de São Romão de Mesão Frio, do julgado de Guimarães) foi inquirida sobre os «Reguengos», os «Foros e Dádivas», o «Padroado», e por fim, o que significou sem qualquer dúvida um ato de grande coragem e determinação régia, sobre os «Bens das Ordens» (PMH-Inq. 1220).

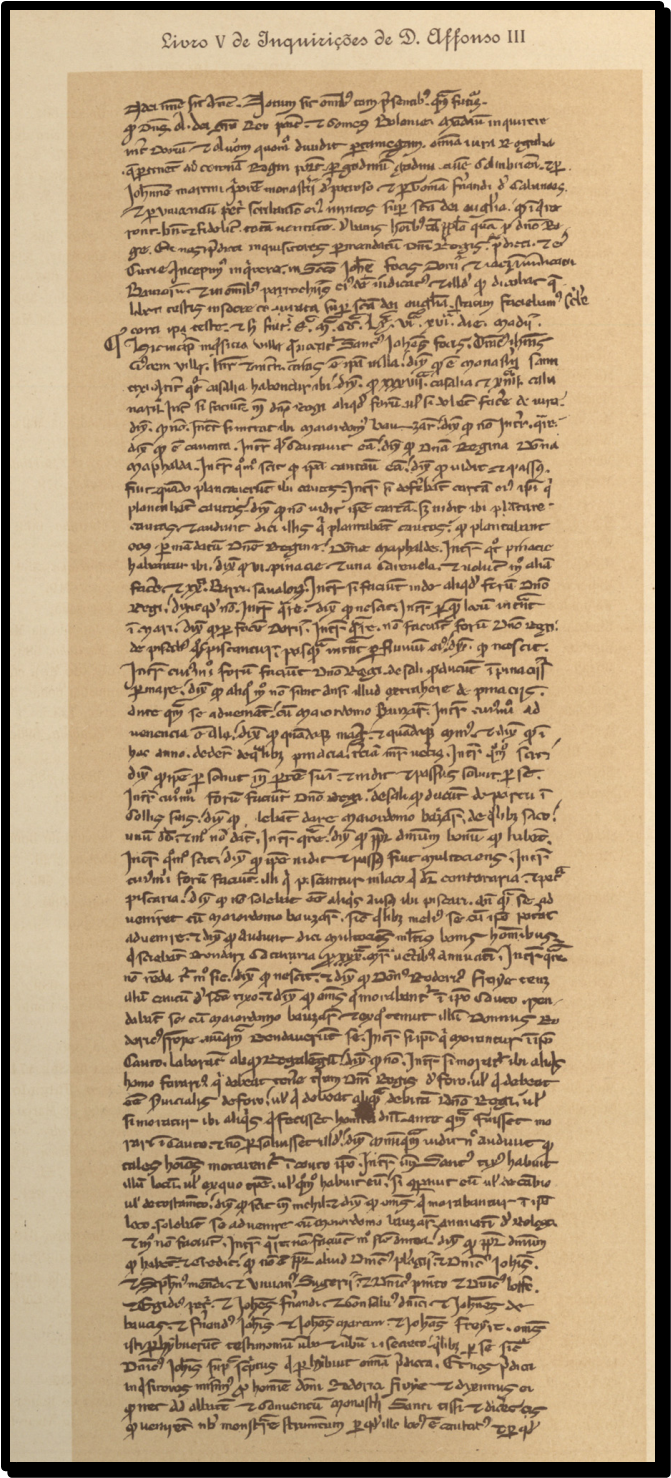

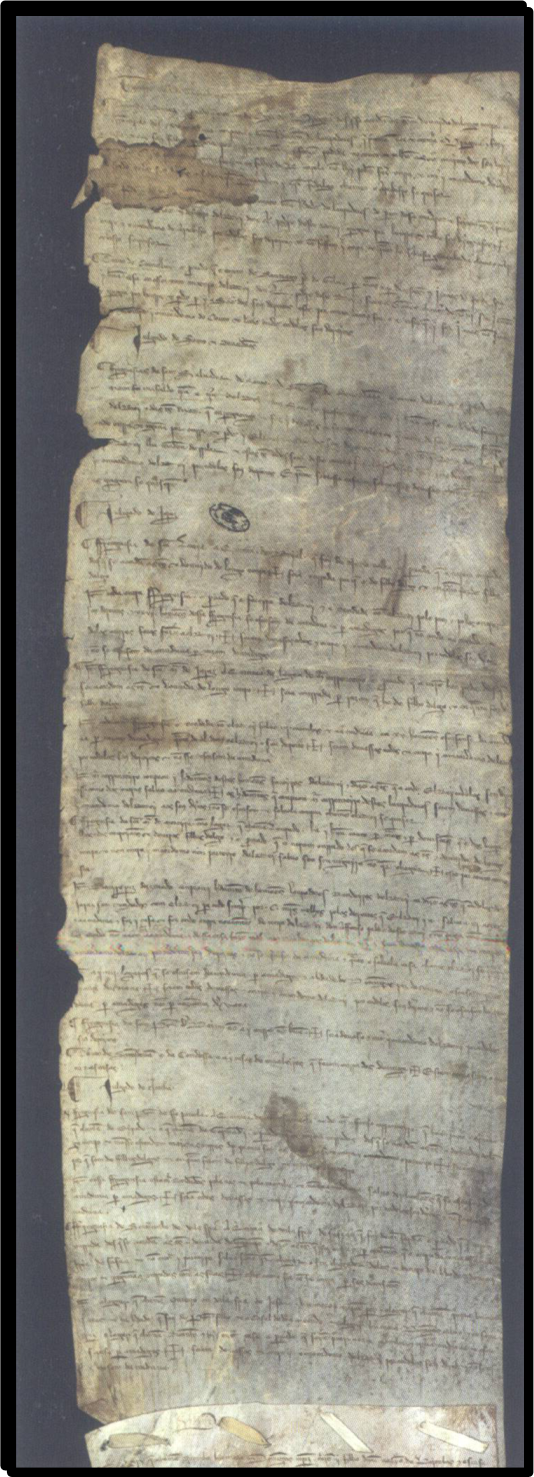

Figura n.º 5 - Inquirições Gerais de 1220 -- reguengos, foros e dádivas (PMH-Inq. 1220, I/1-2, pp. 4 e 178)

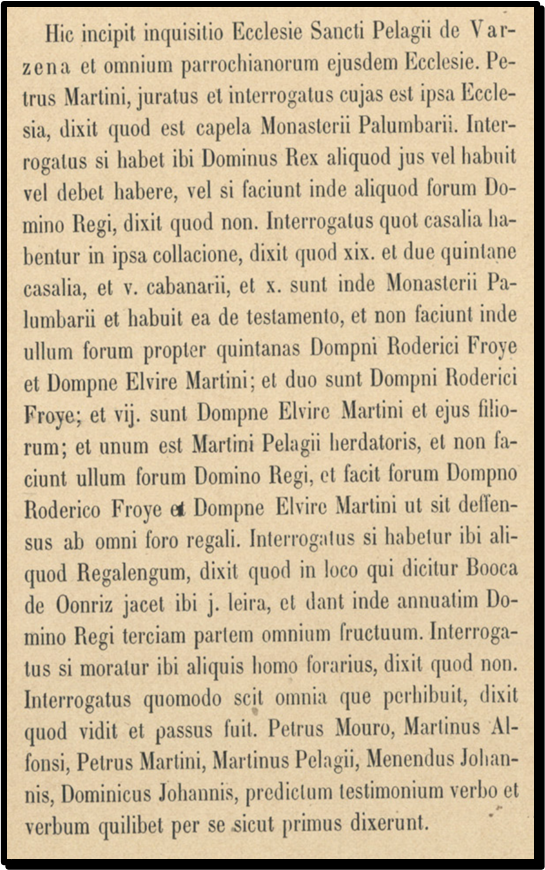

Como se pode ver, é inegável a preocupação em levar a cabo um recenseamento com múltiplos objetivos, não só ao nível da inventariação dos bens da Coroa, sejam de nível territorial (quantidade e tipologia de propriedades) sejam de nível senhorial (direitos de auxilium e de padroado), com uma clara preocupação ao nível dos rendimentos (rendas e foros), para não falar já de uma tentativa de cadastro dos bens eclesiásticos.

Figura n.º 6 - Inquirições Gerais de 1220 -- Padroados e Bens das Ordens (PMH-Inq. 1220, I/1-2, pp. 171 e 213)

Pese embora o facto de terem sido editadas a partir de 1888, e de continuarem ainda a sê-lo, o tratamento das Inquirições Gerais pelos historiadores portugueses foi muito parcelar, atitude que se foi alterando nos últimos anos (ANDRADE e FONTES, 2015). Quase sempre foram aproveitadas para estudos de âmbito local ou regional2, numa perspetiva dos quantitativos patrimoniais (COELHO, 1981; SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2013a,2017b; TRINDADE, 1971, 1979), ou de um ponto de vista institucional e político (BARROS, 1945; KRUS, 1981; MARQUES, 1990; PORTUGAL, 2017; TRINDADE, 1968; VILAR, 2015), ou até filológico (ARAÚJO, 1940), para não falar do seu aproveitamento para o conhecimento do grupo nobiliárquico, seja numa escala familiar ou mais global3; mas não em termos fiscais.

Ora, a questão da fiscalidade é transversal a todos estes documentos, uma vez que demonstram, de forma cada vez mais clara conforme a cronologia vai avançando, que os monarcas iam ganhando também a consciência dos enormes recursos que a Coroa necessitava para levar por diante uma política de cunho centralizador, pelo que necessitavam de quantificar os seus rendimentos e de que forma e por quem eram sonegados.

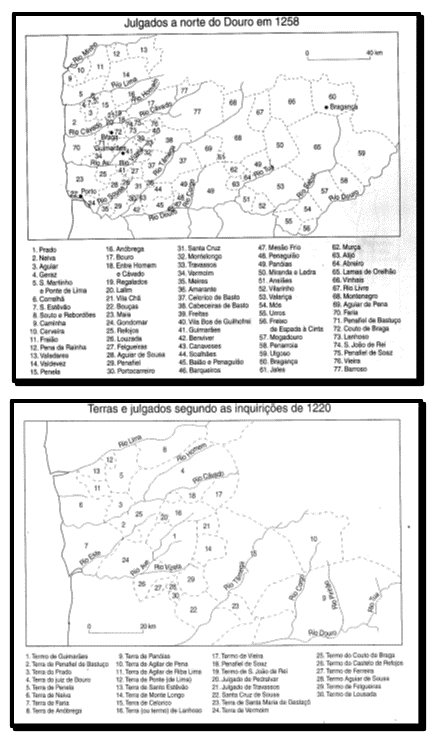

Desse ponto de vista, é muito interessante verificar a evolução sentida ao nível da organização administrativa do território, revelada pelo inquérito de 1220 e o seguinte, de 1258: no primeiro quartel do século XIII verifica-se que aquele continuava sobretudo estruturado em «Terras», reflexo de uma organização militar do espaço onde imperavam os «tenens», os ricos-homens que atuavam como delegados do poder régio a partir dos castelos que se erguiam como símbolos do seu poder militar e político; enquanto os meados da centúria, pelo contrário, revelam um território essencialmente dividido em «Julgados», ou seja, em unidades territoriais onde a autoridade é exercida diretamente pelo rei através dos seus agentes militares (alcaide), judiciários (juiz) e fiscais (mordomo), significando a crescente supremacia da autoridade régia sobre os poderes senhoriais, eclesiásticos ou laicos, como dos poderes de âmbito local, sustentados em usos e costumes consuetudinários. Ao mesmo tempo, as tenências foram-se esvaziando de conteúdo até serem transformadas em cargos meramente honoríficos, desaparecendo no início do século XIV, tal como foram desaparecendo as listas dos confirmantes dos diplomas régios.

Figura n.º 7 - Inquirições Gerais de 1220 e de 1258 -- terras e julgados (Mattoso, 2001, 3, pp. 242-243)

Depois de, com grande sagacidade, orientar o reino para a concórdia, após um período de larga conflitividade que percorreu os reinados do seu pai, D. Afonso II e do seu irmão, D. Sancho II (FERNANDES, 2006), que depôs, D. Afonso III, profundamente imbuído pelas ideias centralizadoras que conhecera na corte do seu primo coirmão, Luís IX de França, onde vivera largos anos, continuou a política paterna de controlo do poder eclesiástico, para além de outras importantes medidas, de entre as quais se destacam as Inquirições Gerais de 1258. Promovidas dez anos depois de começar a reinar, representam um dos elementos essenciais da sua política centralizadora, na qual se destacou a profunda remodelação da Corte Régia -- que transformou no indiscutível centro político, social e cultural do Reino --, a criação do cargo de meirinho-mor, o enfrentamento com o poder eclesiástico e, como o demonstrou este inquérito, a necessidade de conhecer com detalhe o Reino, quase definitivamente configurado desde a conquista do Algarve, em 1249, e o Tratado de Badajoz, em 1267, definindo a linha de fronteira com o reino castelhano (VENTURA, 2006).

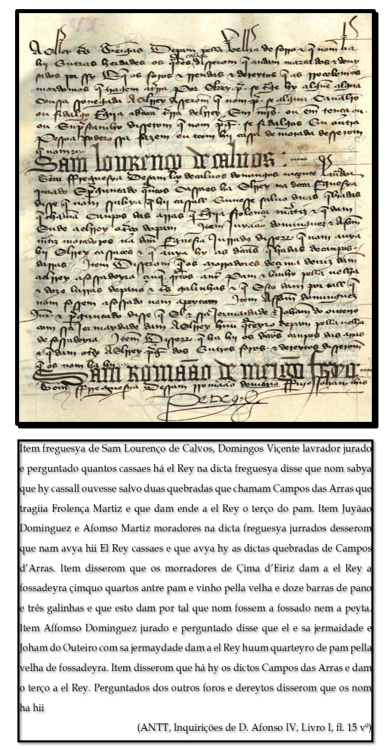

Neste segundo inquérito régio, conduzido por uma comissão que representava os interesses do Clero, da Nobreza e da Coroa, procurou-se um levantamento quantitativo dos bens de todo o tipo de proprietários, bem como a descrição das rendas devidas à Coroa pelas terras reguengas, o que permitiu apurar múltiplas situações de abuso e de apropriação indevida de muitos bens régios. Desta vez, porém, existe uma diferença notável em relação às anteriores, ou seja, as inquirições estenderam-se por uma parte muito substancial do reino, desde a fronteira do rio Minho até à vertente norte da Serra da Estrela, o que nos permite verificar de uma forma muito clara os contrastes entre o Norte e o Sul, o litoral e o interior, quer ao nível do povoamento e da demografia quer quanto à implantação do regime senhorial laico e eclesiástico. Com base nestas fontes já se podem contar com estudos mais desenvolvidos (IRIA, 1978; MATTOSO, KRUS e BETTENCOURT, 1982; MATTOSO, KRUS e ANDRADE, 1986, 1989, 1993), mas nem assim houve a preocupação de sublinhar a vertente da fiscalidade.

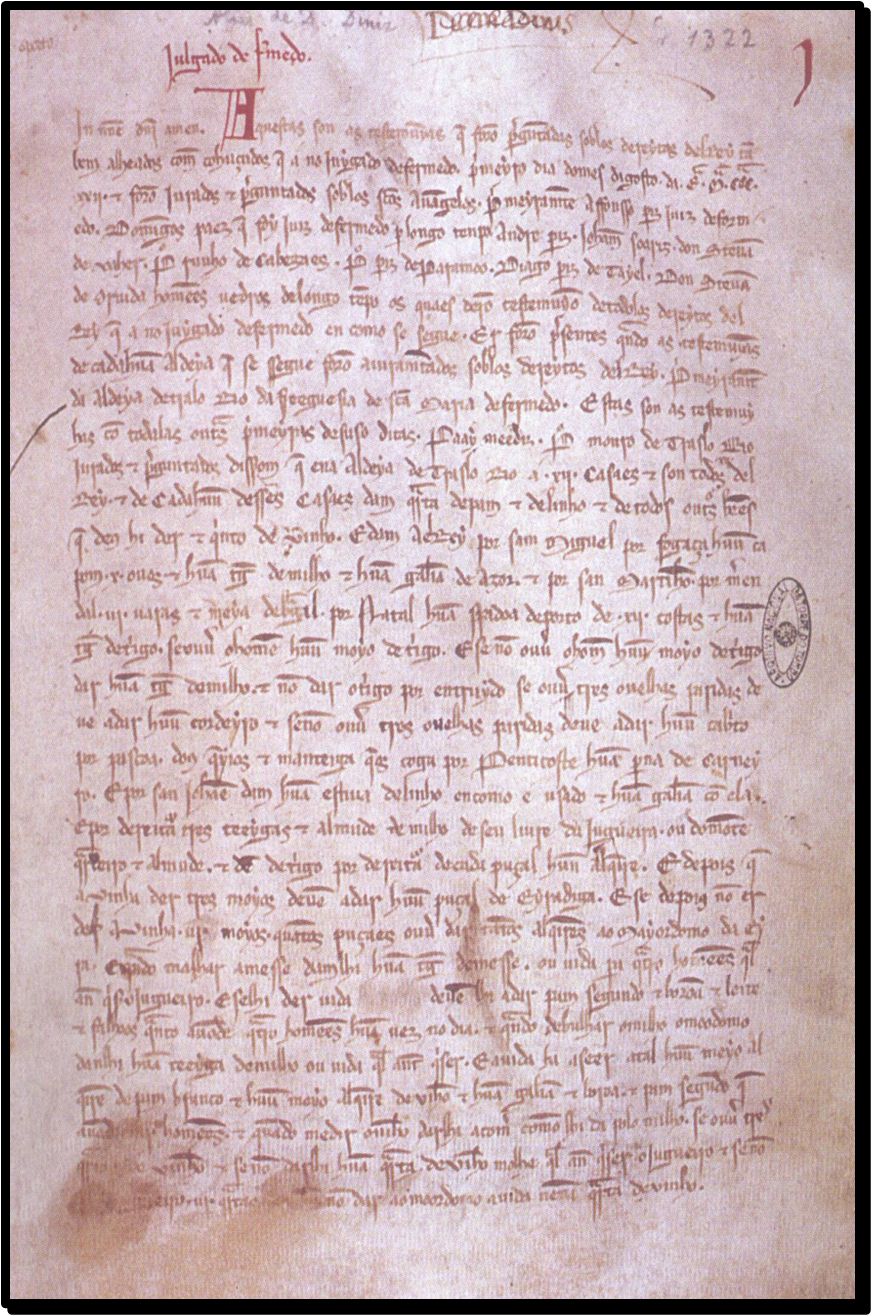

As inquirições seguintes, levadas a cabo pelo seu filho e sucessor, D. Dinis (1279-1325), têm uma estrutura bastante semelhante às anteriores, mas são de uma enorme importância do ponto de vista político, uma vez que o monarca elevou o nível de ‘ingerência’ régia até um patamar altíssimo.

O processo iniciou-se com as Inquirições Gerais de 1284, numa área bastante restrita, mas que parece ter sido judiciosamente escolhida pelo monarca para efetuar as primeiras inquirições do reinado, funcionando como um verdadeiro ‘banco de ensaios’: por um lado, pela clara intenção de detetar abusos senhoriais e, por outro, por incidir numa área que nunca tinha sido inquirida antes, de senhorialização relativamente recente e onde com mais facilidade se poderiam apreciar esses mecanismos de usurpação de direitos régios, sem colidir com os núcleos dominiais das famílias mais poderosas:

Item disseron as testemuyas que o logar que chamam Castinheyra ha y ha albergaria e fezerom y dous casaes e ham esses cassaes os albergueyros e nom fazem ende nenhuum foro a El Rey, e disseron que esses albergueyros se defendem per cartas que dizem que teem d'el Rey e per usos que eles e <os> outros d'anteles usarom e disseron que ouvirom dizer que esse logar que fora dos reis, e que Rey don Sancho a dera aos que a probarom, e disse don Stevam o juiz que a primas foy dada a Meem Gordo e a Gonçalo Periz seu irmão e que lhi disserom que tiinham cartas de doaçom de Rey don Sancho per que lha dera pera senpre pera filho e pera neto. E os albergueyros ham mostrar as cartas per que se defendem e os dereytos (PMH/NS (III) -- Inq 1284, p. 70)

O inquérito seguinte, as Inquirições Gerais de 1288, que atingiu uma área nunca antes inquirida, levando a comissão a percorrer uma grande parte do Reino, desde a fronteira com a Galiza até ao rio Tejo, transformou-se no maior levantamento da propriedade privilegiada jamais efetuado, como também simbolizou toda o esforço centralizador de D. Dinis, ao longo de um reinado que ficaria marcado pela incessante vontade régia de controlar o grupo nobiliárquico (SOTTOMAYOR-PIZARRO, 2005).

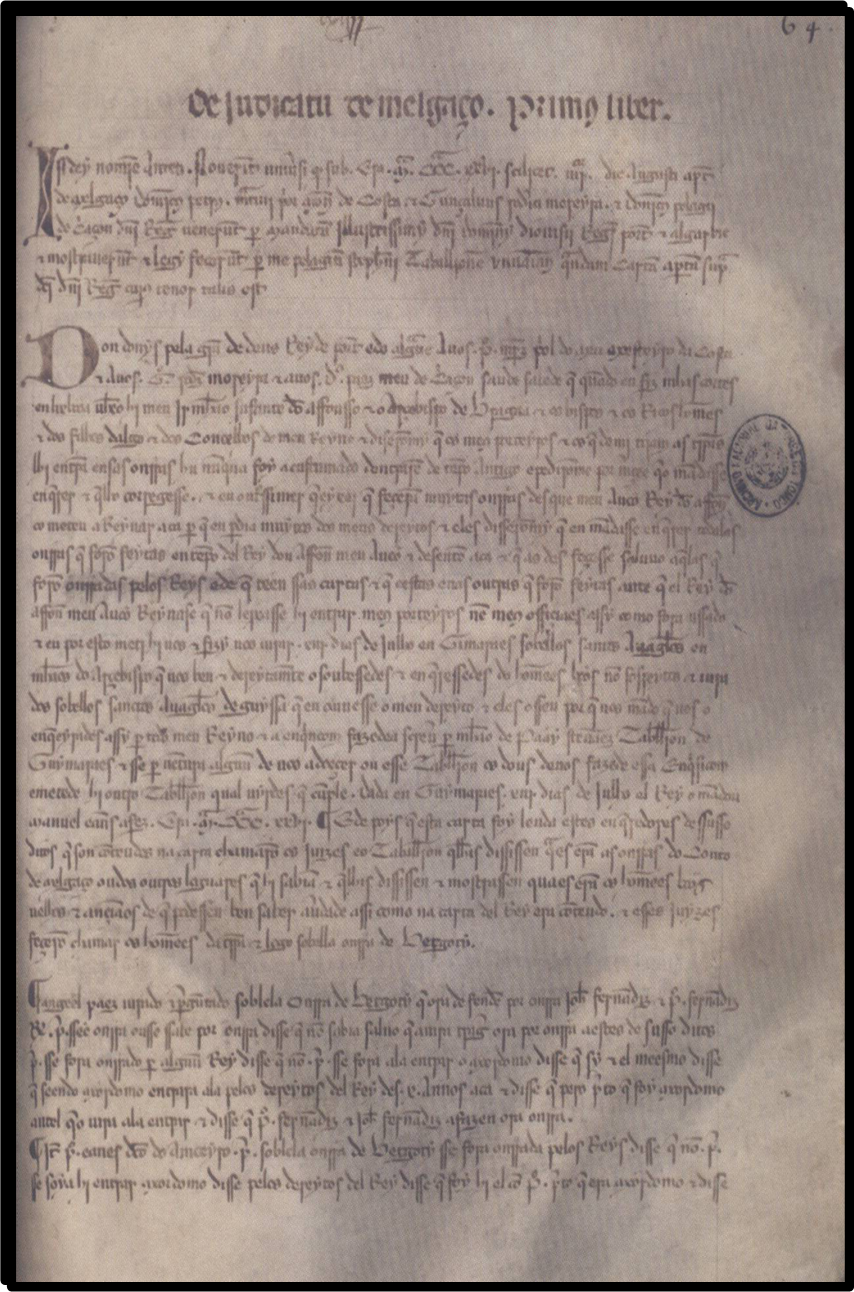

Também constituída por uma equipa tripartida, tiveram a enorme novidade de serem seguidas pela promulgação das respetivas sentenças de 1290, fruto da análise dos resultados do inquérito por parte de um tribunal especialmente organizado na Corte para o efeito, e as correspondentes execuções de 1290-1291, facto inédito até então e que levantou os maiores protestos por parte do grupo senhorial laico e eclesiástico, a ponto de D. Dinis anular as referidas sentenças.

Todavia, ficou com um excecional levantamento dos abusos senhoriais, o qual foi depois utilizado nas várias inquirições efetuadas ao longo do reinado (1301, 1303-1304 e 1307-1311) num verdadeiro massacre contra os interesses senhoriais. E, como nota não menos importante, o facto de estas últimas terem sido conduzidas por um homem da confiança do monarca, que não só inquiria, como também sentenciava e executava, o que não fará estranhar o facto de o monarca ter tido uma violenta reação por parte do grupo aristocrático no final do reinado, encabeçada pelo seu filho e herdeiro.

Figura n.º 13 -- Inquirições Gerais e sentenças de 1288/1290 (PMH/NS (IV-1) -- Inq. 1288-90, pp. 443 e 446)

Este último, D. Afonso IV (SOUSA, 2005), e ao contrário do que a fidalguia descontente esperara ao apoiá-lo, levou ainda mais longe o sentido centralizador e delimitador dos poderes senhoriais ao promulgar novas inquirições, entre 1334 e 1336, apenas voltadas para o exercício das jurisdições senhoriais, tendo como documentação base o inquérito promovido pelo seu pai em 1288. Neste caso, quem não tivesse um diploma régio que confirmasse a concessão da jurisdição cível e/ou crime num determinado território, perderia esse direito, o que afetou alguns mosteiros cuja fundação precedera a do próprio reino, ou mesmo aqueles que tinham nascido sob a égide do fundador da monarquia (MARQUES, 1990).

Estas inquirições às jurisdições senhoriais representam, do meu ponto de vista, o culminar do ciclo iniciado por D. Afonso II em 1220, quando perguntara o que tinha; depois, o que tinham todos, indagara D. Afonso III, em 1258; o que tinham os privilegiados, exigira saber D. Dinis em 1284, em 1288-90, em 1301, em 1303-1304 e em 1307-1311; se dizem que têm, demonstrem-no documentalmente, impusera então D. Afonso IV em 1334-1336. Mas também representa, se o enfoque for mais geral, um dos momentos mais expressivos da afirmação da autoridade monárquica.

Finalmente, o mesmo monarca promulgou o último inquérito conhecido, as Inquirições Gerais de 1343, talvez as mais ignoradas pelos historiadores, até mesmo a nível local ou regional. Efetuadas num período de clara recessão económica, percebe-se que a sua estrutura as aproxime muito do inquérito de 1258, ou seja, a grande preocupação do monarca é de natureza económica, procurando saber quais os foros e rendas que deveria receber, sobretudo na área mais densamente habitada do Reino, o Entre-Douro-e-Minho.

O facto de não ter havido, posteriormente, qualquer inquirição de âmbito geral, é suficientemente expressivo quanto ao grau de conhecimento do Reino por parte das estruturas centrais de governo, mas acima de tudo do controle que a Coroa passara a exercer sobre os grupos privilegiados.

Conclusões

Um par de referências, apenas, a primeira das quais para exaltar a excecionalidade destas fontes, quer a nível de Portugal quer, tanto quanto julgo saber, a nível da Hispânia medieval. Neste sentido, creio que seria de todo o interesse uma análise comparada entre estes textos e outros semelhantes produzidos em outros espaços.

Em segundo lugar, sublinhar o muito que ainda há para explorar nas inquirições dos séculos XIII e XIV, não só pela riqueza de cada um dos inquéritos, mas pela rara oportunidade que eles oferecem de uma mesma tipologia documental prolongada por quase século e meio.

Finalmente, a necessidade de estudar estes inquéritos desde uma perspetiva fiscal, já que é talvez o âmbito menos explorado até agora, mesmo em alguns trabalhos de grande qualidade que delas se serviram. Todavia, se assumirmos um conceito mais amplo de fiscalidade, menos concentrado na área tributária, mas antes, ou também nos mecanismos de controle prévios utilizados pelas monarquias com propósitos políticos, as inquirições deverão ser entendidas como as precursoras dos cadastros de propriedade e de tributação, bem como dos censos de população.