Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Análise Social

versão impressa ISSN 0003-2573

Anál. Social no.208 Lisboa jul. 2013

A mobilização estudantil no processo de radicalização política durante o Marcelismo

Revolutionaries before the Revolution. Students mobilization and political radicalization at the end of the Portuguese New State

Guya Accornero*

*CIES, ISCTE-IUL. E-mail: guya.accornero@iscte.pt

RESUMO

Este artigo pretende analisar o papel do movimento estudantil no processo de mobilização social e radicalização política que caracterizou os últimos anos do Estado Novo e que antecipou a queda do regime e o processo revolucionário. Durante muito tempo, os estudos sobre o movimento estudantil consideraram a crise de 1969 como o episódio mais saliente nos últimos anos do regime. Entretanto, análises mais recentes têm chamado a atenção para o fenómeno de intensa mobilização e radicalização política que caracterizou o meio universitário, sobretudo a partir do início do anos 70, sob a influência das novas organizações de extrema esquerda, e que antecipou muitas das reivindicações e do próprio repertório de contestação na base do processo revolucionário que se seguiu.

Palavras-chave: estudantes; mobilização social; Estado Novo; revolução.

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the role of the students movement in the process of social mobilization and political radicalization that characterized the last years of the Estado Novo, before the fall of the regime and the start of the revolutionary process. Until some years ago, the studies on Portuguese students movement considered the 1969s crisis as the most relevant event during the last period of the Estado Novos life: the Marcelismo. Nevertheless, more recent analyses show strong mobilizations and a process of political radicalization in the university milieu from the beginning of the 1970s, under the influence of new radical left-wing groups. This mobilization anticipated numerous claims and part of the contention repertoire itself at the base of the revolutionary process.

Keywords: students; social mobilisation; Estado Novo; revolution.

INTRODUÇÃO

O 25 de abril de 1974, um golpe de estado militar, derrubou em menos de vinte e quatro horas o Estado Novo, o regime autoritário fundado por António Salazar havia mais de quarenta anos. A nível internacional, este acontecimento inaugurava aquela que seria definida como a terceira vaga do processo de democratização (Huntington, 1991 e Schmitter, 1999). Todavia, desde logo a transição democrática portuguesa parecia caracterizada por elementos de rutura bem mais significativos do que os sucessivos processos de democratização espanhol e grego (Pinto, 2006). Tal rutura emergia da própria forma que a mudança do regime assumiu, através de um golpe militar, e foi continuada e prolongada pela grande mobilização social que logo ocorreu após o golpe. A crise do Estado e a mobilização social que a acompanharam deram lugar a um período chamado Processo Revolucionário Em Curso (PREC, 1974-1975). Estes desenvolvimentos do golpe militar foram considerados desde logo imprevistos, sobretudo porque o começo de um processo de transição revolucionária parecia contradizer os cânones considerados habituais no caso de intervenção militar na vida política (Rezola, 2010).

Por outro lado, os autores que se dedicaram ao estudo deste fenómeno têm geralmente sustentado que se tratou de algo anómalo relativamente aos tendencialmente baixos níveis de mobilização da população portuguesa, quer durante a ditadura quer depois da consolidação democrática (Cruz, 2000). Esta efervescência considerada improvisada é um dos elementos que mais têm interpelado os estudiosos que analisam este período. Na diversidade das interpretações, o elemento comum é representado pelo enfoque posto na crise do Estado, acompanhada por uma profunda perda de legitimidade dos seus órgãos, que provocou um vazio institucional (Schmitter, 1999), com uma abertura das oportunidades políticas logo percebida pelos atores sociais (Durán Muñoz, 2000 e Palacios Cerezales, 2003).

Este conjunto de análises foi de grande importância sobretudo por dois motivos. Por um lado, porque permitiu estudar a democratização portuguesa, de forma comparada, através dos instrumentos que a ciência política tem vindo a fornecer para a análise das transições políticas (a assim chamada transitologia). Por outro lado porque, no caso dos estudos de Durán Muñoz e sobretudo de Palacios Cerezales, abriu-se o caminho para a aplicação, na análise dos fenómenos de mobilização social em Portugal, das ferramentas teórico-metodológicas da sociologia dos movimentos sociais. No caso do trabalho de Palacios Cerezales, estas diferentes perspetivas foram integradas por uma frutuosa abertura à sociologia política, sobretudo de matriz francesa, que permitiu a aplicação da teoria das crises políticas de Michel Dobry ao caso do processo revolucionário português, com resultados imprescindíveis para todas as investigações seguintes.

Se em geral os estudos citados sublinham os aspetos de rutura que a queda do regime veiculou – tanto ao nível de processos sociais como políticos – neste artigo tentamos seguir, com enfoque no movimento estudantil, as dinâmicas de mais longo prazo que, a nosso ver, caracterizaram as mobilizações sociais portuguesas do período pós-revolucionário e que podem ajudar a explicar as suas origens. Com isso não pretendemos subestimar a rutura que o 25 de abril efetivamente introduziu e os profundos efeitos imprevistos que a sucessiva crise de Estado determinou. O objetivo será mais de compreender qual era a matéria-prima na qual este evento se inseriu, claramente modificando muitos dos seus aspetos e provocando efeitos inesperados. De facto, vários estudos recentes sobre o período pré-revolucionário têm vindo a iluminar um panorama que contradiz a visão de um país adormecido até ao momento da revolução. Pelo contrário, os investigadores que têm estudado o período marcelista (Cardina, 2008, 2010 e 2011; Accornero, 2009 e 2010) têm reparado numa agitação cada vez mais intensa e cada vez mais plural, e, sob certos aspetos, cada vez menos escondida e menos subterrânea.

Já a partir dos últimos anos do Estado Novo em Portugal, sobretudo em Lisboa, houve uma mobilização social crescente que viu, por um lado, uma pluralização dos atores, por outro, um processo de intensa radicalização política. Estas mobilizações contribuíram decisivamente, na nossa visão, para criar as condições para uma transição de tipo revolucionário. Como evidencia Villaverde Cabral, os militares que concretizaram o golpe de estado que derrubou a ditadura não foram a última instância da mudança social, antes pelo contrário, é a mudança social que deve explicar, embora de formas mediatizadas, as novas atitudes dos militares (Cabral, 1983, p. 130). O autor evidencia também elementos de continuidade na própria abertura das oportunidades políticas pós-revolucionária, interpretada como o êxito de um processo mais longínquo: Sabemos hoje que a intensa mobilização que fertilizou o confronto partidário correspondeu, basicamente, ao aproveitamento de uma estrutura de oportunidades proporcionada pela prolongada crise do Estado português, a qual se deveu, por seu turno, à divisão das forças armadas ante a solução a dar à questão colonial, motivo primeiro do golpe militar e causa da nossa revolução (Cabral, 2008, p. 115).

Esta constatação está de acordo com uma releitura do conceito de estrutura de oportunidades políticas (EOP). Como sugere Olivier Fillieule, as oportunidades políticas não são stocks preexistentes à ação e estruturalmente insensíveis, mas atualizam-se continuamente através da relação com os movimentos (Fillieule, 1997, p. 97). Assim, será oportuno olhar não apenas para a forma como os atores estatais definem o meio em que os indivíduos agem, mas também para o modo como os grupos contestatários contribuem para modificar as condições em que os indivíduos agem (Fillieule, 2005, p. 213).

A MOBILIZAÇÃO PRÉ-REVOLUCIONÁRIA E O PAPEL DO MOVIMENTO ESTUDANTIL

Em Portugal, a partir de 1968, a mobilização tinha assumido as características de um ciclo de protesto transversal aos mais variados setores sociais, sobretudo graças à geral oposição à guerra colonial. A guerra, começada em 1961, para além de chegar a absorver, em 1973, quase 25% das despesas do Estado e contar, ainda em 1973, com 140 000 efetivos mobilizados nas colónias1, impondo o serviço militar obrigatório de dois até quatro anos, representava uma espada de Dâmocles para os jovens portugueses de todas as classes sociais. Como Nancy Bermeo sublinha: as guerras eram longas e dispendiosas e os seus profundos efeitos sobre a vida de pessoas comuns tinham grandes consequências. Pelo início dos anos 1970, era raro encontrar uma família portuguesa em que não houvesse alguém a combater na África (Bermeo, 2007, p. 391).

A oposição à guerra tornou-se uma das principais temáticas do movimento estudantil, sobretudo a partir do início dos anos 70 (Lopes Cordeiro, 2011, p. 31; Cardina, 2011, p. 42) quando os estudantes chegaram a representar uma das mais perigosas ameaças para a sobrevivência do regime durante os seus últimos anos.2 Até há algum tempo, os estudos sobre o movimento estudantil consideravam a crise de 1969 como o episódio mais saliente no último período do regime. Entretanto, análises mais recentes têm chamado a atenção para o fenómeno de intensa mobilização e radicalização política que caracterizou o meio universitário, sobretudo a partir do início dos anos 70, sob a influência das novas organizações de extrema-esquerda, e que antecipou muitas das reivindicações e do próprio repertório de contestação na base do consequente processo revolucionário (Cardina, 2008 e 2011; Accornero, 2009).

Através de um processo de difusão, a mobilização e politização dos estudantes estendeu-se aos outros setores sociais, sobretudo ao setor fundamental das Forças Armadas, de onde surgiu, por iniciativa dos oficiais intermédios, o movimento que derrubou o regime. Como veremos ao longo deste artigo, a mobilização passou dos estudantes aos assistentes e professores universitários, muitos dos quais tinham sido, por sua vez, ativistas. Além disso, as temáticas sociais e políticas introduzidas pelo movimento estudantil contribuíram para criar uma intolerância cada vez maior, em variados setores sociais, em relação às instituições autoritárias. Se é difícil demonstrar que o movimento estudantil fosse quantitativamente o mais extenso, é no entanto possível afirmar que ele foi, no final do regime, o mais perigoso para a sua sobrevivência, como demonstra o facto de os estudantes terem chegado a representar, na vigília da revolução, a categoria social mais atingida pela repressão, sendo estudantes quase a metade dos presos políticos de 1973 e dos primeiros quatro meses de 1974. O ano de 1973 e os primeiros meses de 1974 representam também o momento, desde 1956, em que se contam em absoluto mais estudantes presos pela polícia política (Polícia Internacional e de Defesa do Estado/Direcção -Geral de Segurança, PIDE/DGS).

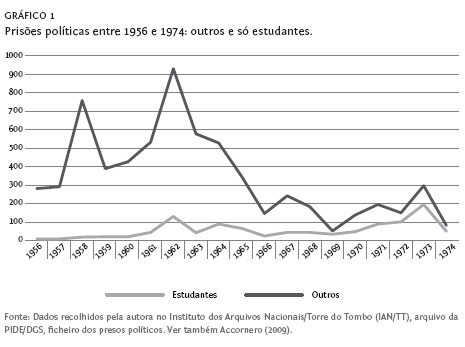

Para termos uma imagem mais concreta do que estas proporções significam, vamos apresentar alguns gráficos sobre os fluxos de prisões políticas entre 1956 e 1974. No primeiro gráfico, extraímos do total das prisões políticas3 entre 1956 e 1974 o grupo das prisões de estudantes. O número total de aprisionamentos para o período considerado é de 7357, enquanto o número de prisões de estudantes é de 936, o que significa que, no conjunto dos aprisionamentos entre 1956 e 1974, a componente estudantil representa quase 13%, com uma média de cerca de 52 prisões de estudantes por ano. É também fundamental salientar que, em 1974, até ao 25 de abril, ou seja, num período de apenas quatro meses, já tinham sido efetuadas 43 prisões de estudantes, ou seja, mais do dobro da média anual. Temos assim duas curvas, uma relativa a todos os aprisionamentos, excluindo os de estudantes, a outra relativa apenas às prisões de estudantes. A primeira consideração é que as duas curvas coincidem em muitos pontos e têm um percurso semelhante. Entretanto, a curva que representa as prisões de estudantes atinge o seu pico em 1973 quando estes, contando quase metade de todas as prisões, representam a categoria social mais atingida pela repressão policial. Por outro lado, a descida da curva em 1974 não deve ser enganadora, pois deriva exclusivamente do facto de que com o 25 de abril a PIDE/DGS deixa de existir.

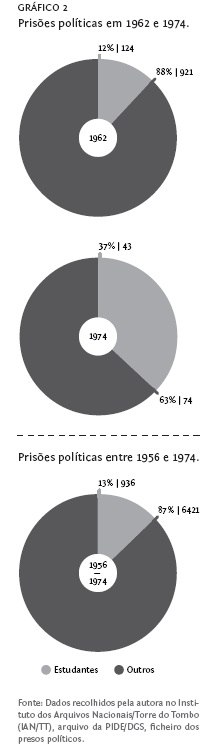

Para melhor percebermos o aumento da percentagem das prisões de estudantes sobre o número total de prisões, vamos apresentar em seguida dois gráficos (Gráfico 2) que apresentam esta proporção em 1962 e 1974. Em 1962 temos um total de 1045 prisões políticas, sendo apenas 12%, isto é, 124 prisões, de estudantes. Mesmo tratando-se de um ano que também foi caracterizado por fortes agitações sociais, quer operárias, quer estudantis, emerge todavia uma proporção de prisões estudantis que, com respeito ao conjunto das prisões, continua menor do que a que encontramos nos últimos anos do regime. Em 1974 temos, até ao 25 de abril, 117 prisões, das quais 43 são de estudantes, isto é, 37%. E não se trata de um dado casual, que pode ser explicado pelo curto período considerado, pois 1973 apresenta percentagens muito parecidas: 39% das prisões (187) são de estudantes, sobre um total de 476 prisões. Logo depois apresentamos, no mesmo Gráfico 2, a percentagem de prisões políticas de estudantes e de não estudantes para todo o período considerado.

Ocorre por outro lado sublinhar que muitas destas prisões de estudantes nos últimos anos do regime eram realizadas durante as cada vez mais frequentes manifestações e ocupações universitárias. De facto, o aumento das prisões estudantis foi em parte determinado pela mudança e radicalização do repertório de contestação, que levou à adoção de formas de protesto mais duras. Entre estas ações, lembramos aqui as demonstrações relâmpago – frequentemente acompanhadas por destruição de carros e montras – irrupção nas salas universitárias e interrupção das aulas, ocupação de alguns espaços da universidade. Esta situação evidencia o nível de radicalização atingido pela contestação estudantil e o processo de distanciamento do regime por parte das futuras elites do país.

De certa forma, podemos olhar para o setor universitário como uma incubadora da radicalização política, tanto ao nível de ideologias e conteúdos do protesto, como ao nível das formas adotadas para a contestação. Este processo, começado já nos anos 60, intensifica-se a partir do início dos anos 70 e, pelo que emerge da documentação – imprensa oficial, documentos policiais e, sobretudo, na própria imprensa estudantil – conhece uma aceleração importante a partir de finais de 1972. Se queremos encontrar um momento simbólico no processo de escalada do conflito entre estudantes e autoridade, podemos reconhecê-lo no assassinato pela PIDE/DGS, a 12 de outubro de 1972, de José Ribeiro dos Santos, estudante de Direito ligado ao Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP), durante uma reunião no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF). O funeral de Ribeiro dos Santos, celebrado dois dias depois da sua morte, foi ocasião de duros choques entre estudantes e forças da ordem, com numerosas detenções, e a memória desta morte representou um significativo fator de mobilização e de radicalização para os anos seguintes. A adoção de estratégias de contestação mais duras representava a resposta, na propaganda estudantil mais radical e ligada aos grupos da nova esquerda, à violência das autoridades e era por esta justificada.4

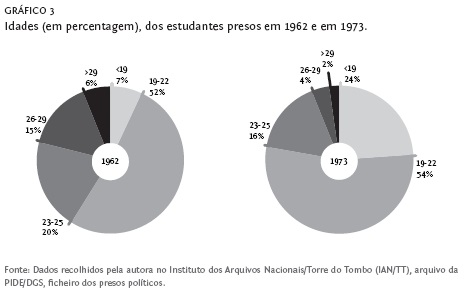

Por outro lado, constata-se também que os primeiros anos da década de 70, caracterizados por esta radicalização da luta estudantil, vêem um aumento notável da participação dos estudantes mais novos, muitos ainda frequentando a escola secundária. Esta consideração é confirmada pelos dados relativos aos estudantes presos (Gráfico 3): em 1973 temos 24% de estudantes presos com menos de 19 anos, enquanto os estudantes da mesma faixa de idade em 1962 representavam apenas 7%.

AS OPORTUNIDADES POLÍTICAS NO FINAL DO REGIME

Para além de ser o principal inimigo do regime nas suas fases finais, o setor universitário desenvolveu também um papel de verdadeira incubadora da radicalização política. Como lembra Rui Grácio: O ano lectivo de 1968-69 iniciava-se com sinais de vitalidade e alguma radicalização do movimento associativo [ ] factos a que não são estranhos a descompressão política controlada dos primeiros tempos do caetanismo e a sugestão indutora da contestação estudantil em França (Maio de 68) e na RFA (Grácio, 1989, p. 250). De facto, a partir dos finais dos anos 60, verificou-se em Portugal um processo de intensa politização do meio académico, que se estendeu sucessivamente a outros setores sociais. Aumentavam ao mesmo tempo as referências e a procura de contactos por parte dos estudantes para com os outros movimentos, nomeadamente o movimento operário. As referências ao movimento operário, para além de serem resultado da penetração no país de uma ambiência radical-juvenil na qual a figura do operário tinha lugar de destaque, surgiam também como resposta a uma intensificação das lutas nas fábricas que, iniciadas em 1968, continuaram durante todos os últimos anos do regime, com uma radicalização depois da revolução.

Também por efeito dos grupos ligados à nova esquerda, pela maior parte surgidos em volta do movimento estudantil ou com ele relacionados, o movimento operário apresentava uma inovação de repertórios, como comportamentos de baixa produção, até ao próprio boicote e à introdução de novas reivindicações, como os salários mínimos e os aumentos salariais iguais para todos. Estas lutas operárias eram acompanhadas por vagas de protesto que envolviam outros setores de trabalho, como o da pesca, o dos empregados do setor terciário (sobretudo bancários e empregados de seguros) e o dos serviços, sobretudo dos transportes. Para favorecer esta agitação contribuíram vários fatores. Antes de mais, a fase de expansão económica em que se encontrava o país, que em 1968 atingiu o pleno emprego (Barreto, 2000), determinava um maior poder contratual dos trabalhadores e, entretanto, as relativas aberturas sindicais introduzidas pelo novo Governo de Caetano (como a descriminalização da greve) em 1969 reduziam sensivelmente os custos da mobilização (Patriarca, 2004).

O próprio marcelismo pode ser considerado como um ulterior momento de abertura das oportunidades políticas. As aberturas não acabavam nas reformas sindicais, mas atingiam também outros setores. Por um lado, foi permitida uma relativa pluralização dos atores políticos admitidos na área de governo, com o ingresso no partido único, a União Nacional, e depois no Parlamento, de expoentes daquela que será a chamada ala liberal. Além disso, empreendeu-se a reforma da Constituição, acabada em 1972 e em que foi introduzida alguma limitação no poder da polícia política. A sucessiva reforma do Código Penal ia na mesma direção, ao conferir maiores direitos aos imputados e, sobretudo, ao eliminar definitivamente as medidas de segurança, isto é, normas especiais que permitiam prolongar de forma indeterminada o tempo de detenção por crimes políticos, muito para além dos limites estabelecidos pela pena.5

Do ponto de vista da instrução, muito importante para o nosso estudo, em 1970 foi nomeado ministro da Educação Nacional o jovem Físico Veiga Simão.6 Na opinião de Rui Grácio:

O Prof. Veiga Simão [ ] parecia vocacionado para a renovação, ou para a evolução, como preferiam dizer, segundo Caetano, os liberais. Não pertencia ao partido único; organizara de raiz e gerira com dinamismo uma universidade, longe do torvelinho e da intriga metropolitana; assumia um discurso político-educacional aparentemente ajustado a uma necessidade de mudança. Como reitor da Universidade de Lourenço Marques, na oração de abertura do ano lectivo de 1969-1970 faz o diagnóstico da crise da Universidade portuguesa [ ] oração esmaltada de citações [ ] também de Camus e de Marcuse [Grácio, 1989, p. 252].

Veiga Simão, doutorado em Física pela Universidade de Cambridge, elaborou e começou a implementar uma reforma da escola particularmente modernizadora. Embora as medidas previstas pela reforma tivessem características relativamente progressistas, nos meios da oposição considerava-se que, sem uma mudança de regime, este novo curso da política educativa não teria trazido nenhuma inovação estrutural. Os estudantes e os opositores políticos mais radicais afirmavam também que esta reforma era nada mais que uma resposta às exigências dos grupos económicos e que servia apenas para pôr o conhecimento ao serviço do mercado. Por outro lado, como constata ainda Rui Grácio, se no seu discurso de reitor, Veiga Simão tinha incluído o tema da gestão universitária participada (Grácio, 1989, p. 252), este ponto desaparece do seu discurso enquanto ministro, embora ele tenha feito apelo à participação da opinião pública, com a qual esperava um diálogo aberto e franco (ibid., p. 253), uma abertura que parecia de facto mais uma procura de legitimidade do que uma oferta de participação efetiva. De facto, como evidencia António Teodoro, a reforma educacional de Veiga Simão não ia além, nos seus traços principais, da estratégia inicial de Marcelo Caetano, resumida na fórmula primeiro o desenvolvimento, depois a democracia, como o próprio Veiga Simão reconhece vinte anos depois (Teodoro, 2001, p. 274).

Além disso, se as aberturas que a reforma viabilizava satisfaziam algumas das reivindicações que havia anos constituíam o núcleo do protesto estudantil, ela favorecia por outro lado a emergência de temáticas mais radicais, que iam na direção de uma reestruturação geral da sociedade e do sistema político. Não pretendemos com isto dizer que a nova política educativa coincidia exatamente com as expectativas estudantis, mas sim que, para além de haver inegavelmente alguns pontos que iam na mesma direção e que, uma vez satisfeitos, contribuíram para um efeito de aumento da aposta das reivindicações, as temáticas contribuíram para estimular um debate em todos os níveis da sociedade, assim que as questões de uma certa forma escaparam da área institucional, para atingirem a esfera da sociedade civil e aí assumirem formas e conteúdos diferentes: Fora do regime, ou nas suas margens, mas de qualquer modo em postura de oposição, os desígnios do desenvolvimento aparecem articulados a propostas de democratização do ensino e do sistema político (Grácio, 1989, p. 256).

O debate em torno da reforma contribuiu portanto para a politização dos ambientes académicos e, em geral, da sociedade portuguesa. Uma situação parecida é evidenciada por Sidney Tarrow com respeito ao movimento estudantil italiano a partir de 1967, que se inseriu num debate aberto pelas elites sobre a reforma universitária:

As reivindicações e as ações dos estudantes não nasciam do vazio; eram o efeito de um movimento mais duradouro e difuso que tinha nascido nas duas principais subculturas políticas do país [católica e comunista, n.d.a.] nos inícios dos anos 60 e se tinha desenvolvido a partir dos seus conflitos internos e dos seus interesses políticos [ ]. O problema da reforma da escola alimentou uma das mais difíceis controvérsias da história política da Itália pós-guerra, mas não prevalentemente por causa do movimento dos estudantes. Ela, de facto, dividiu os partidos, as associações, os professores, os assistentes, os pais [Tarrow, 1990, pp. 133-134].

No caso português, podemos encontrar uma tendência parecida: as temáticas debatidas ao nível das elites atravessaram a área do governo para se estenderem à dos desafiadores, neste caso, o movimento estudantil.7 Esta dinâmica, assim como as outras que temos vindo a descrever, sugere que observemos a estrutura das oportunidades políticas e movimentos como elementos reciprocamente constituintes que se modificam um com o outro através de uma interação contínua. Por outro lado, é significativo o facto de que um processo deste tipo se desenvolvesse num contexto autoritário. Neste sentido, parece muito pertinente a constatação de Olivier Fillieule (2005, p. 209) de que os regimes não-democráticos atraem a atenção sobre a fraqueza de uma definição de estrutura das oportunidades políticas baseada numa clara distinção entre Estado e sociedade civil .

O EFEITO DA GUERRA COLONIAL SOBRE A MOBILIZAÇÃO

A guerra colonial, começada em 1961, amplificava todas estas dinâmicas. Para além de absorver quase metade do orçamento do Estado, envolvendo uma força militar de 140 000 homens no território africano, o serviço militar obrigatório de 2 até 4 anos representava uma espada de Dâmocles sobre o futuro de jovens de todas as classes sociais. O conflito fazia com que fossem encaminhadas para as Forças Armadas as energias mais dinâmicas do país, com graves consequências sobre o seu desenvolvimento. Por outro lado, juntamente com o aumento da emigração juvenil (Pereira, 2007), também em grande parte consequência da guerra, verificava-se uma situação de constante falta de mão-de-obra.

Uma das principais consequências da guerra no plano da ação conflitual foi no entanto o amplo movimento de resistência à incorporação (draft resistance), ele também muito incentivado através de redes estudantis, que apoiavam o exílio quer de refratários, quer de desertores. Na base da escolha pela resistência à incorporação estavam motivações diferentes de ordem política, moral, económica e pessoal, sendo ao mesmo tempo muito difícil traçar uma nítida linha de demarcação entre umas e outras. De qualquer forma, a resistência ao recrutamento atingiu em Portugal percentagens muito significativas. Segundo os dados publicados pelo Estado-Maior português em 1988, em 1961, o primeiro ano de guerra, 11% dos jovens chamados a prestar serviço militar não se apresentaram, em 1962 esta percentagem subiu para 12,8%, em 1963 para 15,6%, em 1964 para 16,5%, entre 1965 e 1968 para 19% e, entre 1970 e 1974, estabilizou em cerca de 20%.

Por um lado, portanto, a guerra determinava a adoção de uma ação como a resistência à incorporação – ainda que nem todos os refratários tivessem uma motivação política – por outro favorecia abertamente uma outra ação contra o regime, isto é, o boicote a partir do interior do exército. Se a resistência à incorporação e a deserção constituíam elementos fundamentais do repertório dos grupos da esquerda radical com base estudantil, estas ações eram contrariadas por parte do Partido Comunista Português (PCP), cujos militantes eram incentivados a entrar nas Forças Armadas, cumprir o serviço militar e desenvolver uma obra de propaganda e boicote a partir do interior. Num relatório de 1970, o Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército resumia assim as mudanças no repertório de ação do PCP no que dizia respeito à guerra:

Imediatamente após o início da subversão em Angola, em 1961, o PCP, como organização revolucionária portuguesa mais importante, difundiu directivas concretas convidando todos os militares à deserção [ ] Posteriormente, o PCP reviu esta atitude inicial, passando então a advogar apenas a deserção em massa, como forma de enfraquecimento das Forças Armadas e como processo de descrédito da luta do Ultramar. Aos seus militantes e simpatizantes o PCP começou a ordenar que se alistassem e que, uma vez nas Forças Armadas, começassem discretamente a movimentar acções de contestação e revolta, a partir de situações de má vontade dos militares, criadas por injustiças e excessos. E mais, começou a ordenar que os verdadeiros comunistas escolhessem posições de comando de tropas, que fossem para o Ultramar, que combatessem e que, uma vez regressados, mantivessem ligações com os seus antigos companheiros de armas para o seu eventual aproveitamento em acções de rebelião.8

Além disso, a partir de 1969, com a nova normativa sobre a incorporação militar adotada pelo Decreto 49 0999, o qual estabelecia o recrutamento forçado e antecipado dos ativistas estudantis, esta prática entrista difundia-se inevitavelmente também entre os estudantes pertencentes aos grupos mais radicais. Estes, entretanto, de forma diferente dos estudantes ligados ao PCP, ativavam-se desde o interior do Exército, sobretudo para incentivar e favorecer as deserções. A própria polícia política assinalava um aumento de agitação nos quartéis e nas escolas militares, como a de Mafra – através de ações como deserções, roubos de material militar, propaganda subversiva – em coincidência com a incorporação militar dos principais ativistas da crise académica de 1969. Assim, se a incorporação dos ativistas estudantis tinha contribuído em parte para acalmar o meio universitário, esta solução criava uma situação perigosa no seio das próprias Forças Armadas e, sobretudo, na instituição para a qual foram encaminhados estes estudantes: a escola de Infantaria de Mafra. Mesmo em Mafra, como assinalava a PIDE/DGS, começou a ser encetada uma acção revolucionária que em poucos meses permitiu a fuga em direção a França de oito estudantes que estavam a desenvolver o serviço militar. A chefia desta operação foi atribuída a Celso Cruzeiro, considerado o activista mais perigoso que entrou nesta incorporação.10

O percurso de Celso Cruzeiro é paradigmático do processo de difusão da mobilização dos estudantes às Forças Armadas, favorecida pela incorporação de muitos universitários ativistas. Celso Cruzeiro tinha sido um dos principais dirigentes estudantis da crise académica de Coimbra de 1969 e um dos primeiros a serem atingidos pela nova legislação para o serviço militar, que determinou a sua entrada na Escola de Infantaria de Mafra. Aí, como vimos, levou a cabo várias ações de sabotagem e ativou uma ponte com França que permitiu a deserção de alguns estudantes; até que, em 1973, uma vez transferido para a frente na Guiné, participou na criação dos primeiros núcleos do Movimento das Forças Armadas (MFA) (Cruzeiro, 1989).

Para além da nova legislação para a incorporação antecipada dos estudantes dissidentes, o serviço militar obrigatório em si constituía um excecional canal de socialização política e difusão de ideais subversivos nas fileiras das Forças Armadas. Todos os estudantes, dissidentes ou não, eram obrigados à incorporação e apenas uma minoria conseguiam escapar a isso. O testemunho de muitos ex-ativistas concorda em considerar o período do serviço militar como uma ulterior possibilidade de politização e difusão da mobilização contra o regime. Fernando Martinho, por exemplo, na altura estudante de Medicina e dirigente académico de Coimbra próximo do PCP, passou pela Escola de Mafra, na qual, afirma ele: era 1970 e estavam aí pessoas que vinham da crise de 1969 e havia claros sinais da sua passagem (Cruzeiro e Bebiano, 2006, p. 90). Transferido para a frente angolana, entrou sucessivamente em contacto com outros estudantes politizados, como Ernesto Melo Antunes – entre os fundadores do Movimento dos Capitães, futuro MFA, e um dos principais estrategas do golpe de 1974 – o qual o pôs em contacto com o ambiente da oposição de Luanda (Cruzeiro e Bebiano, 2006, p. 92).

Ações subversivas realizadas no interior das Forças Armadas por parte dos estudantes que se encontravam a cumprir o serviço militar continuaram até à queda do regime. Em fevereiro de 1973 celebrava-se um dos últimos e também mais significativos processos políticos contra estudantes acusados de ações de sabotagem militar. Os estudantes julgados, todos pertencentes ao grupo marxista-leninista ligado à publicação O Comunista, eram 5, de idades entre os 23 e os 26 anos e, como sublinhava a acusação, todos milicianos do exército. Foram acusados de favorecer a deserção e as penas atribuídas foram exemplares, com detenções que iam desde os 8 até aos 12 anos e com a aplicação do regime de segurança especial destinado aos delinquentes de difícil correção.11

As Forças Armadas eram obviamente o setor mais sensível relativamente à questão da guerra e aquele em que de forma mais forte se difundiu a mobilização estudantil. Por outro lado, a resistência à incorporação e emigração juvenil, juntamente com a extensão do conflito, provocavam uma constante falta de homens no Exército e, com efeito, um profundo mal-estar no setor mais diretamente envolvido, o dos oficiais intermédios, os quais muitas vezes eram ex-estudantes, ou pelos menos próximos, por idade e extração social, ao meio estudantil. Foram mesmo os oficiais intermédios a criar, em 1973, as primeiras células do MFA, autor da revolução e principal ator político dos primeiros momentos da transição democrática portuguesa.

OUTRAS TRAJETÓRIAS DE DIFUSÃO DA MOBILIZAÇÃO

Um outro setor-chave para a sobrevivência do regime, sobretudo porque funcional à reprodução das elites políticas, mas ao mesmo tempo particularmente sensível à difusão da mobilização estudantil, era o dos docentes universitários (assistentes e professores). No início dos anos 70, a PIDE/DGS denunciava um significativo afastamento do corpo docente relativamente aos superiores objetivos da nação e motivava esta situação com o facto de muitos assistentes e professores terem participado, muitas vezes com papéis de primeiro plano, no movimento estudantil. Considerada a dimensão do fenómeno, era difícil por parte do regime expulsar estes docentes do ensino, mas eles eram atentamente controlados. Os dados mais certos relativamente a este fenómeno, elaborados pela própria polícia política em 1973, dizem respeito à Faculdade de Direito de Coimbra. É necessário sublinhar que se tratava da instituição em que se tinham normalmente coagulado as teorizações jurídico-políticas mais conservadoras, como a oposição contra o progressismo da Primeira República, que se institucionalizou depois na ditadura salazarista.

Além de ser um sinal da difusão da politização do movimento estudantil a um setor das elites do país, este fenómeno atingia portanto o regime na sua própria auto-justificação e reprodução jurídica. Os dados relativos aos docentes da Faculdade de Direito de Coimbra são os seguintes: 14 elementos de direita, 12 de esquerda e 18 sem uma colocação política clara. Se a proporção em si parece desde logo significativa, sobretudo num regime autoritário, a polícia política evidenciava também que os elementos (professores e assistentes) de esquerda eram mais ativos do que os de direita em promover as suas ideias políticas, também entre os estudantes. O processo de politização era portanto circular: estudantes ativos tornavam-se docentes ativos e difundiam os ideais subversivos a novos estudantes.

Particularmente evidente é também a difusão de repertórios e temáticas do movimento estudantil aos movimentos urbanos que se desenvolveram logo depois da revolução, sobretudo os de moradores. Em maio de 1973, menos de um ano antes do 25 de abril, um grupo de estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa ligados ao MRPP organizou a primeira manifestação em Lisboa no bairro da Boavista, deslocando carros para o meio das ruas para impedir o trânsito e destruindo com pedras os vidros do quartel da PSP (Polícia de Segurança Pública). O exponencial crescimento do bairro da Boavista, começado nos anos 60 como efeito do processo de urbanização e imigração das zonas rurais do país, não tinha sido objeto de qualquer plano de regulamentação e a construção e distribuição de casas sociais era insuficiente e demorada, criando condições de profunda degradação social e urbana (Pinto, 2007). A realização por parte dos estudantes de manifestações de denúncia destas condições, diretamente nos espaços urbanos em que se verificavam, era um ulterior sinal do processo de politização do movimento estudantil que, saído das universidades, começava a participar abertamente nas problemáticas sociais. Esta ação no bairro da Boavista antecipava também de forma direta um dos primeiros e mais amplos movimentos do período revolucionário, ou seja, o das ocupações das casas por parte dos moradores dos bairros de lata. Este movimento começou mesmo na Boavista poucos dias depois da revolução, a 2 de maio de 1974, quando 270 apartamentos sociais ainda em fase de construção foram ocupados pelas famílias residentes nos bairros de lata. Ramos Pinto evidencia a ligação direta entre as mobilizações estudantis dos finais do Estado Novo e os movimentos urbanos de ocupação das casas que caracterizaram o PREC. Este autor refere uma história oral relativa à Comissão dos Moradores da Quinta das Fonsecas, segundo a qual: poucos dias depois do golpe de estado, um grupo de mulheres locais decidiu ir falar com alguns estudantes da vizinha Faculdade de Direito (Pinto, 2007, pp. 91-92), com o fim de receber sugestões para a organização das ocupações das casas. A mesma história oral evidencia que muitas destas mulheres da Comissão eram empregadas no Hospital de Santa Maria junto da Cidade Universitária e sede da Faculdade de Medicina, no qual muitas vezes se tinham realizado as assembleias plenárias do movimento estudantil. Elas assim foram ter com os estudantes da Faculdade de direito muito provavelmente inspiradas pelo facto de que, antes do 25 de abril, todas as vezes – e foram muitas – que as autoridades fechavam a universidade por causa dos conflitos estudantis, a luta entre estudantes e polícia deslocava-se para a frente da cantina e do Hospital de Santa Maria (Pinto, 2007, pp. 91-92).

CONCLUSÕES

Nestas páginas tentámos demonstrar que o processo revolucionário que caracterizou a transição portuguesa foi a última fase de um ciclo de protesto mais longínquo que começou nos finais dos anos 60 e atravessou, sendo por este estimulado, todo o marcelismo. Vários atores da transição portuguesa, institucionais ou não, surgiram ou delimitaram de forma mais definida o próprio campo político durante o último período do Estado Novo, quando a abertura marcelista – ainda que, sob alguns aspetos, superficial e breve – aumentou as possibilidades de participação política. Neste ciclo de protesto, como procurámos evidenciar, os estudantes, também enquanto futuras elites do país, tiveram um papel essencial, quer na escalada da radicalização, quer na difusão da politização.

Como referimos na introdução, não pretendemos afirmar que a crise de Estado não tenha tido efeitos nos processos de mobilização social que caracterizaram a transição portuguesa. Mas sim que esta mesma crise de Estado possa ser lida à luz das mobilizações anteriores. Os ciclos de protestos são por definição processos, pelo que as dinâmicas que os compõem não permanecem iguais desde o início até ao fim, mudando antes através da relação entre os atores dos movimentos e entre estes e as instituições. Assim, se a abertura de oportunidades políticas veiculada pelo golpe de Estado foi com certeza um dos elementos fundamentais na base do processo revolucionário e da crise do Estado, ao mesmo tempo parece-nos importante a observação de Sidney Tarrow, que afirma que quando as oportunidades dão a possibilidade aos desafiadores de se mobilizarem, são os recursos culturais, organizacionais e materiais deles que constituem os fundamentos dos movimentos sociais (Tarrow, 1998, p. 141). Igualmente, Doug McAdam salienta que:

As mudanças num sistema de políticas institucionalizadas pôde apenas fornecer um desafio potencial para a ação coletiva. São os meios à disposição do grupo no momento em que as oportunidades se apresentam que condicionam a capacidade deste grupo de explorar a nova abertura. Na ausência de tais meios, o grupo pôde perder a ocasião de agir no momento em que as oportunidades políticas o permitiriam [McAdam, 1999, p. IX].

O objetivo deste estudo foi assim de evidenciar quais foram estes recursos, ou meios – culturais, organizacionais e materiais – que se puderam ativar no momento em que, com a crise de Estado, as oportunidades políticas se abriram, criando as possibilidades para uma excecional mobilização social, utilizando como enfoque privilegiado para esta análise um específico ator social que teve grande relevância na oposição dos anos finais do regime: o movimento estudantil.

BIBLIOGRAFIA

ACCORNERO, G. (2009), Efervescência Estudantil. Estudantes, Acção Contenciosa e Processo Político no Final do Estado Novo. Tese de doutoramento em ciências sociais, Lisboa, ICS, Universidade de Lisboa. [ Links ]

ACCORNERO, G. (2010), La rivoluzione prima della rivoluzione. In G. Accornero e A. Botti (eds.), Il Portogallo e la Transizione alla Democrazia, número especial de Storia e Problemi Contemporanei, 54, pp. 35-55. [ Links ]

BARRETO, A. (orgs.) (2000), A Situação Social Em Portugal, 1960-1999, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

BERMEO, N. (2007), War and democratization: Lessons from the Portuguese experience. Democratization, 14 (3), pp. 388-406. [ Links ]

CABRAL, M.V. (1983), A segunda república portuguesa numa perspectiva histórica. Análise Social, 75, XIX (1.º), pp. 127-142. [ Links ]

CABRAL, M.V. (2008), O 25 de Abril em retrospectiva. In A. Torres e L. Baptista (eds.), Sociedades Contemporâneas. Reflexividade e Acção, Porto, Afrontamento, pp. 113-121. [ Links ]

CARDINA, M. (2008), A Tradição da Contestação. Resistência Estudantil em Coimbra no Marcelismo, Coimbra, Angelus Novus. [ Links ]

CARDINA, M. (2010), A Esquerda Radical, Coimbra, Angelus Novus. [ Links ]

CARDINA, M. (2011), Margem de Certa Maneira. O Maoísmo em Portugal, 1964-1974, Lisboa, Tinta-da-China. [ Links ]

CRUZ, M.B. da (2000), Instituições Políticas e Processos Sociais, Venda Nova, Bertrand. [ Links ]

CRUZEIRO, C. (1989), Coimbra, 1969. A Crise Académica, o Debate das Ideias e a Prática, Ontem e Hoje, Porto, Afrontamento. [ Links ]

CRUZEIRO, M.M., BEBIANO, R. (2006), Anos Inquietos: Vozes do Movimento Estudantil em Coimbra (1961-1974), Porto, Afrontamento. [ Links ]

DURÁN MUÑOZ, R. (2000), Contención y Transgresión. Las Movilizaciones Sociales y el Estado en las Transiciones Española y Portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. [ Links ]

ESTADO-MAIOR DE EXÉRCITO COMISSÃO PARA O ESTUDO DAS CAMPANHAS DE ÁFRICA (1988), Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 5 vols., Lisboa, EME. [ Links ]

FILLIEULE, O. (1997), Stratégies de la rue: les manifestations en France, Paris, Presses de Science Po. [ Links ]

FILLIEULE, O. (2005), Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structure des opportunités politiques. In G. Dorronsoro (ed.), La Turquie conteste. Mobilisation sociales et regimes securitaire, Paris, CNRS Éditions, pp. 201-218. [ Links ]

GRÁCIO, R. (1989), A expansão do sistema de ensino e a movimentação estudantil. In A. Reis (ed.), Portugal Contemporâneo, vol. V, Lisboa, Alfa, pp. 221-258. [ Links ]

HUNTINGTON, S. (1991), The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma, University of Oklahoma Press. [ Links ]

LOPES CORDEIRO, J.M. (2011), Radicalismo político e activismo estudantil nos ltimos anos do fascismo, 1969-1974. In M. Cardina (ed.), Passado e Presente das Lutas Estudantis, número especial da revista Vírus, 12, pp. 31-37. [ Links ]

GOMES MATOS, C., AFONSO, A. (2010), Os Anos da Guerra Colonial. 1961-1975, Matosinhos, QuidNovi. [ Links ]

McADAM, D. (1999), Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago, University of Chicago Press. [ Links ]

PALACIOS CEREZALES, D. (2003), O Poder Caiu na Rua. Crise de Estado e Acções Colectivas na Revolução Portuguesa, 1975-1975, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

PALACIOS CEREZALES, D. (2008), Estado, Régimen y Orden Público en el Portugal Contemporáneo. Tese de doutoramento, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. [ Links ]

PATRIARCA, M.F. (2004), Estado Social. A caixa de Pandora. In F. Rosas (ed.), A Transição Falhada: O Marcelismo e o Fim do Estado Novo (1968-1974), Lisboa, Notícias, pp. 171-212. [ Links ]

PEREIRA, J.A.T. (1999), Medidas de segurança. In A. Barreto e M.F. Mónica (orgs.), Dicionário de História de Portugal, vol. 8, Lisboa, Livraria Figueirinha, p. 442. [ Links ]

PEREIRA, V. (2007), LÉtat portugais et les Portugais en France de 1957 à 1974. Tese de doutoramento, Paris, Institut dÉtudes Politiques. [ Links ]

PINTO, A.C. (2006), Authoritarian legacies, Transitional justice and State crisis in Portugals democratization. Democratization, 13 (2), pp. 173-204. [ Links ]

PINTO, P.R., (2007), Urban Protest and Grassroots Organisations in Lisbon, 1974-1976. Tese de doutoramento, Cambridge, University of Cambridge. [ Links ]

REZOLA, I. (2010), Il Movimento delle Forze Armate e la transizione verso la democrazia. In G. Accornero e A. Botti (eds.), Il Portogallo e la Transizione alla Democrazia, número especial de Storia e Problemi Contemporanei,54, pp. 35-55. [ Links ]

SCHMITTER, P. (1999), Portugal: do Autoritarismo à Democracia, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais. [ Links ]

TARROW, S. (1998), Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics (2.ª ed.), Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]

TEODORO, A., (2001), A Construção Política da Educação. Estado, Mudança Social e Políticas Educativas no Portugal Contemporâneo, Lisboa, Afrontamento. [ Links ]

Recebido a 08-03-2011. Aceite para publicação a 30-03-2012.

NOTAS

1 Dados apresentados no site: http://www.guerracolonial.org e reproduzidos em Gomes e Afonso (2010, p. 479). Sempre segundo estes dados, o pico das despesas de guerra atingiu-se em 1968, quando elas chegaram a representar 35% do PIB.

2 Ocorre sublinhar que, sobretudo devido à hegemonia do PCP no movimento estudantil durante os anos 60 – que muito tarde assumiu a causa dos movimentos de libertação, defendendo durante muito tempo a prioridade do fim do regime em Portugal, da qual dependeria também a independência das colónias – o assunto da guerra colonial foi até aos anos 70 pouco explícito nas temáticas das lutas estudantis. Apesar disso, podemos questionar-nos se, apesar de ser de uma certa forma ocultada no discurso e nas reivindicações manifestas, a guerra não representava ainda assim um dos principais fatores de mobilização estudantil, sendo os estudantes, como todos os jovens portugueses, os mais atingidos pela sua continuação.

3 Nesta análise, definimos como presos políticos todos os cidadãos presos pela PIDE/DGS e os que, presos por outras autoridades (Polícia de Segurança Pública, PSP; Polícia Judiciária, PJ; Guarda Nacional Republicana, GNR) foram depois trazidos à PIDE, a qual procedeu ao seu registo. A base de dados é portanto construída a partir do ficheiro da PIDE/DGS, em que se encontram os dados relativos a cerca de 85% de todos os presos políticos entre 1934 e 1974. Há também que sublinhar que os dados são formulados com base nas prisões – e não nos presos – isto é, são contabilizadas todas as vezes que um mesmo cidadão é preso.

4 O uso da violência como forma ativa de luta não era defendida pelo PCP, o qual denunciava, no dia depois do funeral de Ribeiro dos Santos e dos episódios de choques entre estudantes e polícia, a escalada da violência repressiva, mas sustentava que a resposta à violência reaccionária era a auto-defesa revolucionária (Boletim da Rádio Voz da Liberdade de 15 de outubro 1972, intercetado pelos Serviços de Escuta da Legião Portuguesa, em IAN/TT-PIDE/DGS-SC-SR-3529/62-3381/3382.pt. 217, folha 301). Esta posição parece muito diferente da expressa pelo MRPP apenas um mês depois, ou seja, que à violência reaccionária da burguesia e seus esbirros opõem as massas populares a violência revolucionária (comunicado do MRPP de 23 de novembro de 1972). Uma posição parecida com aquela que será divulgada, cerca de um ano depois, pelo Partido Revolucionário do Proletariado (PRP): À violência da burguesia só a violência revolucionária dos trabalhadores se pode opor (Comunicado do PRP lido através da emissora Rádio Portugal Livre, 23 de outubro 1973, entre h.1,15 e h.1,30, intercetação transcrita pelos Serviços de Escuta da Legião Portuguesa, em IAN/TT-PIDE/DGS-SC-C1(2)-18327-7814, folha 21). Como hoje sabemos, estas declarações acabaram na maioria dos casos por não se concretizar. Sobretudo no caso do MRPP, a violência revolucionária não passou da destruição de algumas montras, e, mesmo no caso do PRP, dificilmente podemos falar de uma atividade de luta armada ao nível da que alastrou a outros países europeus, democráticos (como Itália e Alemanha) ou não (como Espanha). Mas parece-nos que, de qualquer forma, existiam todas as condições para um êxito daquele tipo.

5 As medidas de segurança derivavam de uma Lei de 20 de julho de 1912, a qual previa o internamento de vadios, mendigos e equiparados numa casa correcional de trabalho ou numa colónia agrícola (art.º 5.º e 14.º) (Pereira,1999, p. 442). Todavia, ocorre sublinhar que nessa legislação eram explicitamente excluídos os crimes políticos e de liberdade de imprensa (art.º 5.º, parágrafo 3.º). A primeira reforma desta legislação realizada pelo Estado Novo foi na reorganização dos serviços prisionais (Dec.º-Lei n.º 26 643, de 28 de maio de 1936, 10 anos depois da Revolução Nacional). Aí foram criados estabelecimentos prisionais especiais destinados ao cumprimento das medidas de segurança (art.º 8.º), para criminosos de difícil correção (Secção IV, art.º 108.º e segs.). Para estes, estabeleceu-se um sistema de prorrogação da pena por períodos sucessivos de dois anos até o preso mostrar idoneidade para seguir vida honesta (art.º 117.º). A extensão aos crimes políticos das medidas de segurança é de 1947, com o Dec.º-Lei n.º 36 387, que alterava o art.º 175.º do Código Penal. Este estabelecia para os condenados por crimes contra a segurança do Estado que tivessem tido pena maior ou reincidentes, bem como para os acusados de terrorismo, o regime legal aplicável aos delinquentes de difícil correção, ou seja, ao regime indefinido de prorrogação da pena por sucessivos períodos, previsto no Decreto de 1936 (Pereira, 1999, p. 442).

6 Veiga Simão foi o único ministro do Estado Novo que desenvolveu funções públicas também depois da revolução, desde os primeiros meses depois do golpe, quando assumiu o cargo de embaixador de Portugal nas Nações Unidas (Pinto, 2006).

7 Mas não só, o debate em torno da reforma universitária serviu de facto como pretexto para repensar toda a organização social num debate aceso que envolveu os mais díspares setores sociais, com grande participação dos setores católicos progressistas.

8 Relatório do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, General António Augusto dos Santos, 13 de novembro de 1970, em AHM, secção 40, caixa 1, doc. 4.

9 O decreto era aprovado a 4 de julho de 1969 com a finalidade de rever o n.º1 do art.º 24 da Lei 2135 sobre o Serviço Militar a qual regulamentava a procrastinação do mesmo por razão de estudo. A nova normativa tornava dependente a possibilidade da procrastinação da conduta do aluno, assim que podiam beneficiar dela apenas os estudantes que manifestassem comportamento meritório. Ver Decreto-Lei 49 099, Diário da República n.º155, Série I, 4 de julho 1969.

10 Relatório da PIDE/DGS de Coimbra, 3 de novembro 1969, em Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo de Lisboa, Arquivo da PIDE/DGS (IAN/TT-PIDE/DGS), SC-SR-3529/62-3364, envelope 3, doc. 439.

11 IAN/TT-PIDE/DGS, SC C1(1) 5040 1287, doc. 53.