Ponto de partida

“Coisas engalanadas”, o título deste texto, conjuga dois termos de que me aproprio de outros autores: coisas (Ingold, 2012), que são aqui usadas enquanto malhas de tecituras que ligam realidades múltiplas; o adjetivo engalanadas,1 de uso corrente no Sul de Portugal para designar o processo de embelezamento, visualmente expressivo, de coisas materiais e também de seres vivos. Este artigo explora dimensões visíveis dos “desafios do turístico” na contemporaneidade do Sul de Portugal. O Sul de Portugal guarda alguns dos primeiros terrenos portugueses para uma antropologia crítica de processos de mudança social, turistificação e patrimonialização. Autores como Denise Lawrence, (1979), Francisco Ramos (1996, 1997), Pedro Prista (2014, 1993) ou Carla Sousa (2005) fornecem alguns dos primeiros contributos para pensar antropologicamente os desafios da mudança social e dos processos de patrimonialização-turistificação no Sul de Portugal. Em 20 anos, o campo dos estudos antropológicos sobre turismo em Portugal internacionalizou-se e expandiu-se (Sampaio, 2013). Nos interstícios desse desenvolvimento, um importante marco inicial aconteceu, em 1999, num congresso de antropólogos na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, onde um painel de discussão sobre “turismo, mobilidades e consumo de lugares”, organizado por Maria Cardeira da Silva, produziu “outros trópicos” em 2004, contributo decisivo para problematizar os processos turísticos em perspetiva antropológica na academia portuguesa (Silva, 2004).

O presente trabalho assume-se como uma revisitação etnográfica.2 A análise que aqui realizo é, por isso, subsidiária de um vasto património científico acumulado sobre revisitações etnográficas (dentro e fora do campo disciplinar da antropologia), produzido por autores como Robert e Helen Lynd (1929, 1937), Raymond Firth, (1936, Firth, 1959), George Foster (Foster et al., 1979), Derek Freeman (1983) ou Michael Burawoy (2003). No contexto da antropologia/etnografia produzida em Portugal, são relevantes os trabalhos de Manuela Ivone Cunha (2014) e Simão Mata e Luís Fernandes (2018). E no Sul de Portugal, são centrais as análises produzidas por Fabienne Wateau (2014) e Francisco Martins Ramos (1997). No contexto da revisitação que aqui faço, opero uma revisita pontuada3 ao terreno, agora com a colaboração de uma outra investigadora. Como locus de análise, revisito o espaço residencial de uma freguesia rural do Alentejo, que nas últimas décadas tem vindo a ser apropriada pelo processo turístico, e que estudei num outro lugar (Pires, 2000).4

O objetivo deste texto é discutir processualmente os desafios do turismo nessa freguesia, através de uma análise ancorada no presente, mas que revisita, com ajuda de pesquisa documental, as duas últimas décadas (a análise remonta diacronicamente ao ano de 1997). Metodologicamente, a investigação é ancorada em observação participante, desenho de campo, entrevistas exploratórias e em pesquisa bibliográfico-documental. A releitura e análise do diário de campo (escrito entre 06/08/1997 e 14/12/1998) foi uma fonte de informação adicional para a escrita do presente texto. O diário de campo resultou de etnografia intensiva, realizada entre janeiro e agosto de 1998, e extensiva, até 1999. Mais recentemente, fizeram-se duas visitas (em junho e agosto de 2017, e em junho de 2018), para revisitação da localidade e recolha de informação etnográfica.5 Foi nesta última fase de recolha de dados que se introduziu o desenho como instrumento metodológico complementar de recolha de dados, originando um trabalho colaborativo entre a antropóloga e a desenhadora,6 que partilharam o terreno em simultâneo. Testemunhou-se assim que desenhar, enquanto método de pesquisa etnográfica, obriga a colocar-se estrategicamente, a fixar e a permanecer: “testemunhando não só aquilo que se observa mas a experiência do observador” (Kuschnir, 2016: 10). Da concordante vontade de explorar, registar, analisar, compreender e de tornar compreensível, antropóloga e desenhadora buscam romper “barreiras entre escrita e desenho ao transformá-los num continuum” (Azevedo, 2016: 22), o que contribui para discutir e problematizar mais amplamente os dados da etnografia. O uso do desenho em contexto etnográfico não é inédito na tradição antropológica portuguesa, como ilustrado pelos trabalhos de Fernando Galhano (1985) ou Manuel João Ramos (2010). Os traços de desenho operam modos alternativos de representação da paisagem, microlentes de compreensão do território. O desenho é, por isso, um efetivo registo complementar do quotidiano, ao registar pormenores não captados pela grafia das palavras. Argumenta-se, portanto, que a presença do desenho nesta análise é interpretativa, e não meramente ilustrativa. Os traços de desenho convidam o/a observador/a a entrar numa materialidade e espacialidade próprias. Permitem captar a microescala dos quotidianos que fogem ao olhar da etnografia “clássica”. No contexto em análise, os desenhos proporcionam ferramentas interpretativas dos processos de mediação entre as autoras e os seus informantes nos espaços de sociabilidade quotidiana. De igual modo, eles desvendam-nos, de modo visual, as falácias dos encontros turísticos (Babb, 2011) entre visitantes/turistas, e residentes, que se olham mutuamente ao longe sem que verdadeiramente se encontrem.

Flor da Rosa: 2017-2018

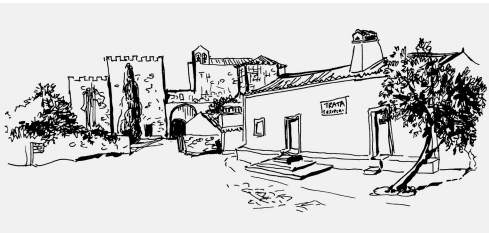

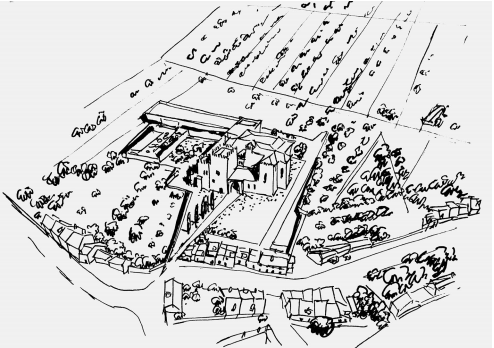

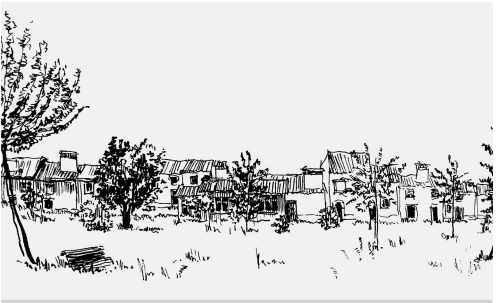

Flor da Rosa é uma das freguesias rurais do concelho do Crato, no distrito de Portalegre. Com uma população residente de 248 pessoas, a maioria delas reformadas, a localidade é, na verdade, um arrabalde da vila do Crato, localizada a apenas dois quilómetros de distância. A estrutura urbana da localidade (figura 1) é marcada pela volumetria do mosteiro medieval que dá nome à terra. No plano turístico, a aldeia conta com três estruturas de alojamento: uma pousada, um solar e um palacete. À exceção desses edifícios, as restantes habitações são de arquitetura vernácula. Habitualmente, a vida social dos seus residentes tem lugar nos cafés e nos poiais, os bancos de pedra localizados à porta das casas, como o que se desenha de seguida (figura 2).

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 1: Desenho de vista aérea feito a partir de fotografia disponível no site http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/69839/

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 2: Rua de São Bento, com habitantes sentadas nos poiais e, em segundo plano, o mosteiro

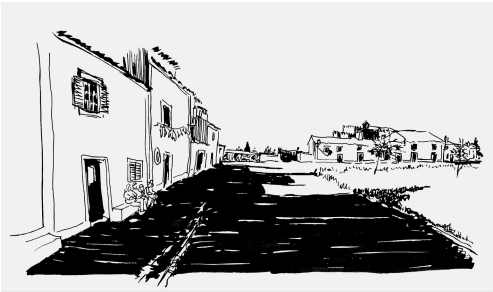

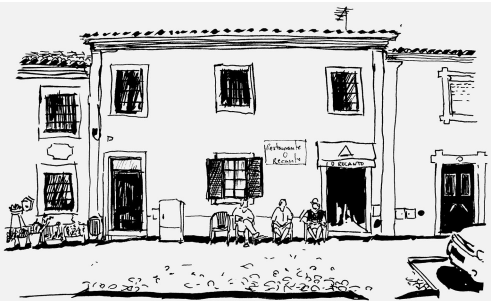

Nas proximidades da rua principal de Flor da Rosa, localmente chamada Carreira, havia no passado duas mercearias e uma casa de chá. Todos estes espaços fecharam na última década. A maioria dos serviços de consumo acontece no Crato. O que acentua mais, por referência há duas décadas, a condição de arrabalde periférico que a localidade tem em relação à vila do Crato, sede de concelho. A rua principal da aldeia, onde se localizam os cafés, é hoje um recanto de outras centralidades mais distantes. Nesta rua, existe ainda uma escola de olaria fechada, a necessitar de obras de remodelação, e numa rua adjacente, um pequeno equipamento de turismo, o palacete Flor da Rosa. A maioria do movimento da rua é dado pelas viaturas que circulam, quase sempre em direção a um dos poucos espaços abertos: ou a Junta de Freguesia, ou um dos dois cafés: o D. Nuno e O Recanto. Os cafés e os seus espaços exteriores (figura 3 e figura 4) são, não obstante, importantes lugares de sociabilidade dos residentes, em ritmos balanceados de procura do sol ou da sombra consoante a estação do ano, como nos lembra Francisco Ramos (1997).

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 3: À porta do café restaurante O Recanto, os clientes permanecem sentados em cadeiras voltadas para a estrada

Parte do movimento desta rua é dado pela deslocação de pessoas para o café-restaurante O Recanto, de Leonilde Durão. Os seus clientes habituais são habitantes do concelho, mas também recebe turistas estrangeiros e portugueses (comunicação pessoal, 11 de junho 2018). Sobre as opções alimentares dos turistas, Leonilde refere que a maioria deles “só gostam de bifes e de batatas fritas, e […] de salmão”. No inverno vêm poucos ao seu restaurante, acorrem mais na primavera e no verão. Nesta altura, diz que “aparecem muitos estrangeiros… e gostam muito de beber um copo de vinho aqui ao sol. A semana passada apareceram alguns: pegam num copinho de vinho e vão para ali para a porta sentar-se a beber naqueles dias em que está calor.”

Leonilde anota que no início de junho (de 2018) recebeu um grupo “de americanos, que foi ali dormir à pousada, e vieram aqui comer. Mas isso já estava tudo tratado, eles tinham guia e motorista, eram dezassete americanos, eram gente reformada.”

O menu, pré-marcado pelo guia do grupo, foi diferente dos bifes do costume que os outros estrangeiros lhe pedem. Estes turistas americanos, segundo ela:

“comeram entradas (queijo, paínho, presunto, azeitonas), e depois comeram bochechas [de porco] com migas de pão, batatas fritas e salada. E comeram o doce. Não quiseram foi café. No final do jantar disseram que estava tudo ‘very good, very good!’. Na chegada ao meu restaurante os americanos vinham com o seu copinho de vinho branco da pousada até aqui… e no fim do jantar levaram para lá o copo de vinho outra vez [risos] cheio com vinho daqui. Gostam muito de vinho!”

Na esquina da rua, uma estátua silenciosa de D. Nuno Álvares Pereira parece contemplar os passantes. A ocupação dos espaços domésticos é mensurável pela (in)existência de janelas abertas e flores nas portas. A maioria das casas aparenta estar fechada, talvez à espera de habitantes ocasionais. Há casas em remodelação, que preenchem com ruídos a paisagem sonora da rua. E há casas à venda, com placas identificativas de agências imobiliárias ou, simplesmente, com números telefónicos para contacto por eventuais compradores. Segundo alguns dos residentes, quase todas estas casas têm preços muito elevados, logo, são inacessíveis às pessoas de Flor da Rosa. Espera-se que sejam compradas por “pessoas de fora”. A oficina do oleiro Rui Heliodoro é uma das poucas casas com porta entreaberta nesta rua. Nas palavras do oleiro:

“Aqui na Carreira fechou tudo, fechou a mercearia, fecharam as padarias, fechou tudo… só estou aqui eu, o senhor do restaurante, e o senhor do outro café, mas aquele também vai fechar por motivos de saúde.” [Comunicação pessoal, 10 de junho de 2018]

Rui Heliodoro, de 49 anos de idade, é hoje o único oleiro “no ativo” em Flor da Rosa. Nasceu na aldeia e profissionalizou-se na arte da olaria depois de ter feito formação, nos anos 90. Foi formador de olaria durante anos, mas hoje a formação na área já não existe localmente, e por isso vai “tentando manobrar” a vida entre os barros que modela com esmero e a agricultura a que também se dedica. Rui confessa que aprendeu a trabalhar os barros de Flor da Rosa com os antigos oleiros, mas, ao contrário desses, que recolhiam as matérias primas nas imediações da localidade e as limpavam e misturavam com árduo trabalho, o barro com que Rui trabalha vem de uma fábrica de Porto de Mós, e já se encontra pronto a usar sem ter de ser previamente limpo, misturado e amassado. Segundo o oleiro:

“ ‘Agora no verão ainda vai havendo algum movimento, vêm os turistas. Os portugueses também vêm, também compram qualquer coisinha.’ Rui diz que se ‘ajusta ao mercado porque senão não vende’. Por exemplo, ‘as coisas tradicionais daqui [barro utilitário] continuam a ser vendidas, mas nós já fazemos muita pintura [decorativa, de cenas e paisagens campestres] e eles [os turistas] levam sempre mais desses’ ”.

Nas encruzilhadas da contemporaneidade, Rui Heliodoro e outros residentes gostavam que a escola de olaria voltasse a abrir e que o conhecimento fosse transmitido de novo às pessoas.

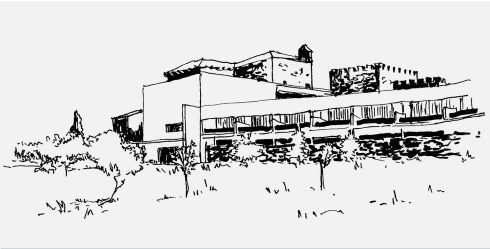

De castelo a pousada (1998 e 2018)

O núcleo residencial atual tem origens medievais que remontam ao tempo da construção do mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, “em meados do século xiv” (Rodrigues, 1999: 25). Na década de 1990, este mosteiro foi intervencionado arquitetonicamente (um projeto do arquiteto João Luís Carrilho da Graça) e transformado em pousada. Esta mudança de usos do edifício medieval gerou a contestação de habitantes e de alguns académicos. Por exemplo, segundo o historiador Jorge Rodrigues,7 “o mosteiro foi adaptado à função de pousada, com os problemas e abusos de interpretação e intervenção que tal uso sempre acarreta” (1999: 26). Rodrigues defendia que:

“um conjunto com a singularidade e a dignidade do mosteiro da Flor da Rosa deveria ser preservado por si, sem necessidade de álibis de rentabilização ou outros. […] A adaptação de uma edificação com as caraterísticas da Flor da Rosa é sempre redutora da sua fruição, cortando caminhos de circulação e de leitura artística, e introduzindo alterações definitivas.” (Rodrigues, 1999: 26)

Em 1998, vivi seis meses em Flor da Rosa para tentar compreender as reações dos residentes face à construção da pousada. No jargão académico da altura, o objetivo era fazer um estudo exploratório de impactos socioculturais do turismo. Compreendi então que as reações da população residente à pousada variavam entre indiferença e a rejeição passiva. A construção da pousada trouxe à população dificuldades crescentes de gestão da água nas hortas (designadas localmente “sortes”) localizadas junto à pousada; o fim do acesso social ao espaço; apesar de as pessoas reconhecerem que o nome da terra era engalanado, enaltecido, à data, sentiam-se como se habitassem na sombra do mosteiro-pousada; as situações de interação com os turistas eram (e continuam a ser) reduzidas; sobre a apropriação espacial e as obras no mosteiro, os residentes criticaram a dualidade de critérios do Estado: nas casas particulares, medidas restritivas de alteração das frontarias das suas casas, contrastavam com a permissividade em deixar-se construir um hotel dentro de um edifício medieval (Pires, 2000).

No espaço social da localidade, etnografar as reações das pessoas face à nova pousada significou a construção gradual de uma rede de informantes que incluía residentes e trabalhadores da pousada. Nas páginas que se seguem colocam-se em análise alguns dos fragmentos mais representativos de relatos de informantes e do campo que foi coconstruído com eles.

Dona Senhorinha

Se o edifício medieval era uma coisa engalanada para turistas em 1998, o processo de embelezar o edifício começou algumas décadas antes. Em Flor da Rosa, o mosteiro (ainda não pousada) também foi engalanado para as comemorações dos centenários de 1940 (figura 5). Aliás, os habitantes mais velhos tinham, em 1998, memória dos primeiros turistas que visitaram a aldeia. Senhorinha, viúva octogenária de um oleiro, lembrava-se em 1998 das primeiras mulheres que viu a vestirem calças, nos anos 40: “eram estrangeiras e vieram ver o mosteiro”. Senhorinha, que na década de 1940 era uma jovem mulher, maravilhou-se, pois nunca tinha visto mulheres “de calças como os homens” [diário de campo, 19 de maio de 1998]. Para esta anciã entrevistada há 20 anos, os turistas que visitaram a aldeia, em fluxo mais contínuo, em carros e caravanas, a partir dos anos 1980, trouxeram algum benefício à vida do seu marido, que produzia loiça utilitária em barro, tradição oleira da aldeia, pensada para consumo regional, e que na altura começou a entrar em declínio, por conta da ascenção do plástico nas práticas domésticas dos portugueses. Por graça, alguns visitantes compravam loiça aos oleiros. Em 1998, apenas um oleiro, o Sr. João Serra, ainda estava a laborar. A autarquia criou nesses anos uma escola de olaria com o objetivo de reativar a atividade. Contudo, apenas um dos estudantes, Rui Heliodoro, acima referido, viria a estabelecer-se na profissão.

Zé Manel

O Zé Manuel era um dos jovens da aldeia que colaborou na pesquisa em 1997-1998. Geralmente, encontrávamo-nos ao final do dia, com outros jovens, num banco de pedra (poial) localizado quase na entrada do acesso ao jardim de entrada do mosteiro. Em 1998, Zé Manuel estudava em Nisa, no 11.º ano, no curso de Turismo da escola profissional. Frequentávamos o poial quase todas as noites de maio e junho de 1998. Os assuntos de conversa eram variados, desde a Expo 98 e as suas mediáticas imagens à discussão sobre os espaços de lazer noturno no concelho. Ele, e grande parte dos frequentadores deste poial, não foi à Expo 98, mas começou nesse verão a estagiar na pousada. No dia anterior à sua entrada no novo ofício, Zé muniu-se de várias coisas, e deixou outras para trás, como expressam as notas de campo:

“O grande assunto da noite é a ida do Zé amanhã para a pousada, como bagageiro. Com a imagem e a postura algo modificada, Zé quis ir para casa mais cedo do que é costume e parecia inquieto e nervoso. Entrar no jet-set custou-lhe comprar uns pares de ‘meias boas’, cortar as pulseiras pretas, de borracha; e tirar o brinco. Vai ter, segundo ele, de começar a falar bem, ser educado com as pessoas, tentar não se atrapalhar com as malas. Espera receber boas gorjetas e não fazer erros porque quando isso acontece - diz - fica vermelho como nunca.” [Diário de campo: 156, 16 de junho de 1998]

Ao longo dos anos seguintes, Zé continuou a trabalhar na pousada, como barman. A marca do seu antigo brinco na orelha tornar-se-ia impercetível. Em 2018 fui informada pelos residentes que Zé Manuel já lá não trabalhava. Em julho de 2019 consegui finalmente voltar a entrar em contacto com ele. Zé Manuel continuava a residir em Flor da Rosa, mas trabalhava nas bombas de gasolina de uma vila perto da sua aldeia. Vestia uniforme listrado da empresa de combustíveis e, ainda que neste emprego lhe permitissem usar acessórios, ele não voltou a usar brinco na orelha.

Conceição

A terceira pessoa que revisito aqui é a Conceição Heliodoro (São). Quando a conheci, em 1998, São era ajudante de cozinha na pousada. É a filha mais nova da minha anfitriã na aldeia, D. Ana, a viúva com quem morei durante seis meses. Casada e mãe de dois filhos, Conceição trabalhava em 1998 na cozinha da pousada. Às vezes saía do trabalho às 11 da noite, às vezes mais tarde, se houvesse grupos de turistas que chegassem muito tarde e pedissem para jantar (figura 6). O marido de Conceição era agricultor; ao serão, enquanto ela trabalhava, ele ficava com os dois filhos em casa. Paulo, o filho mais velho, queria ser agricultor como o pai. Helena, a mais nova, aprendia a ler na escola em frente à casa deles, localizada na rua do mosteiro. Antes de sair para a pousada, São deixava a comida preparada para os dois filhos e o marido. A sua hora de regressar do trabalho para casa era sempre incerta. Ana, a sua mãe, tinha uma posição crítica em relação aos empregadores da filha, pelo facto de os horários de trabalho oficiais quase nunca serem cumpridos. As palavras seguintes, retiradas do diário, são disso elucidativas:

“No fim do dia, conversando com D. Ana, introduzi o tema da pousada, […]. Disse-me que a pousada ‘é como os tempos de antigamente. Para quem lá trabalha é quase servidão.’ ” [Diário de campo: 74, 4 de fevereiro de 1998].

Apesar das críticas da sua mãe, Conceição, na interação comigo, nunca se queixou dos seus patrões. Valorizava como experiência muito estimulante a aprendizagem na cozinha com as colegas de outras regiões do país e com o chef. Hoje, Conceição já não trabalha na pousada, mas reconhece que:

“[…] foi muito importante para mim. Adorei trabalhar na pousada e foi a minha escola, portanto, foi o que me deu o pontapé de saída para eu poder dar formação: deu-me a formação contínua e ainda me foi dando hipótese de eu poder fazer formação, uns [cursos] por minha custa e outros [cursos] à custa da Enatur. Portanto, deu-me as ferramentas todas…” [Comunicação pessoal, 12 de junho de 2018].

Nos primeiros anos da década de 2000 a empresa pública que geria a pousada (Enatur) teve alterações na estrutura interna que levaram São a pedir a rescisão do seu contrato. Nas suas palavras: “Decidi sair depois da entrada da nova chefe. Negociei com a empresa a minha saída […]. Passei a receber subsídio de desemprego.” Inscrevendo-se no centro de formação profissional de Portalegre, fez um curso de formação de formadores, e após esta formação iniciou a sua carreira como “formadora de gastronomia”. Na atualidade continua a trabalhar como formadora. A “recibos verdes”, nem sempre tem trabalho, mas vai gerindo a sua condição de precária como pode.

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 6: A permanência do poial e a impermanência do tempo. Desenho a partir de fotografia tirada em 1998. Da esquerda para a direita: Maria, Ana, Maria Lucinda, Alice, Helena e Ema (Maria Lucinda e Alice já faleceram)

Em 1998, Helena, a filha mais nova de Conceição, estudava na escola primária localizada no largo do Rossio de Flor da Rosa. Ela e mais 15 crianças, sob a tutela da professora. A escola fazia parte de um projeto piloto, com ensino inovador e estratégias pedagógicas ativas, o que me possibilitou o acesso social ao mundo infantil, através de uma assembleia de turma que discutiu o tema do turismo e a transformação do castelo em pousada. Hoje Helena já não vive na freguesia: emigrou para junto do irmão, Paulo, que vive na Bélgica. Estudou tecnologias da saúde numa universidade pública de Lisboa. Emigrou durante os anos da troika. O seu quotidiano é passado a manusear máquinas para tratamento de doenças oncológicas. Nos finais de semana, quando a folga rotativa o permite, Helena aciona a sua condição de turista em Bruxelas e em países vizinhos da Bélgica. Usa as redes sociais para manter acesos os laços com a família no Sul de Portugal.

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 7: Largo do Rossio de Flor da Rosa, atualmente coberto de ervas daninhas, com pequena escola ao centro

A escola onde Helena estudou foi fechada há anos e o largo onde ela e as amigas às vezes brincavam está agora mais vazio (figura 7). O largo era também um importante espaço de convívio dos anciãos, e uma zona de observação (deles e minha) do acesso de visitantes à pousada. O excerto seguinte, retirado do diário de campo, ilustra perceções quotidianas, à data, sobre o turismo e os desafios do turístico em Flor da Rosa. Na tarde de 17 de fevereiro de 1998, o diário regista a interação com o Tio Hilário Roque, o homem mais velho da freguesia, na altura com 91 anos, conhecido localmente por ser comunista e poeta local:

“Com o conhecimento da vida, Hilário chama ‘debotar uma cultura’ aos impactos que são provocados pelo turismo. Para ele o turismo chega a Flor da Rosa a fugir e sai a fugir (em bons carros, acrescenta). É assim com os turistas da pousada (conheceu um alemão com quem gostou de conversar); com os do palacete as coisas são um bocadinho diferentes: alguns fazem algumas compras na mercearia. Contudo Flor da Rosa nada ganha com o turismo, segundo o Tio Hilário.” [Diário de campo: 89, 3.ª feira, 17 de fevereiro de 1998]

Pousada, poiais e desafios do turístico

Reler o diário etnográfico (Pires, 2000) é uma viagem retrospetiva ao horizonte temporal de 1997/1998. Vivia-se o ano de preparação para a Expo 98. O Alentejo era promovido como porta de entrada da Expo para os visitantes estrangeiros. Artigos de jornais colados no diário denotam a esperança desta feira no panorama nacional.

Ontem, como hoje, o turismo era capa de jornal a propósito da entrada de pessoas. Num recorte de imprensa de 1999, retirado do jornal português com maior circulação, o Correio da Manhã, escrevia-se que:

“A entrada de turistas em Portugal aumentou 10,5% em 1998, tendo atingido os 11,25 milhões. Tratou-se da taxa de crescimento mais elevada da Europa, sendo também quatro vezes superior à média mundial, de acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (segundo a OMT) […] Depois do bom ano de 1998, para o qual a Exposição Mundial de Lisboa deu um contributo fundamental, Portugal passou a ocupar a 15.ª posição no ranking dos destinos mais procurados do mundo.” (“Número de turistas dispara em Portugal”, Correio da Manhã: 17, 18/04/1999)

Mutatis mutandis, duas décadas volvidas, atrair turistas continua a ser um foco central das retóricas do desenvolvimento do país. Segundo as estatísticas do turismo (INE, 2019: 5), em Portugal, em 2018:

“estima-se que o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes tenha atingido 22,8 milhões, correspondendo a um crescimento de 7,5% face a 2017. Este crescimento é menor que o estimado para o ano anterior (+16,6%). Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota de 25,4%; +0,3 p.p.), tendo registado um crescimento de 8,9% em 2018 e contribuído com cerca de 30% para o acréscimo total no número de turistas chegados.”

Para além dos indicadores apresentados supra, quando se considera a escala de análise do território em questão, é notório que Flor da Rosa é marginal a estas dinâmicas e desafios do turismo. Como se a aldeia ficasse, passadas as promessas do passado, na sombra do futuro.

Em Flor da Rosa, os turistas continuam invisíveis na aldeia, apenas habitam o seu gueto dourado. A pousada Flor da Rosa hoje chama-se Hotel Mosteiro do Crato e foi, entretanto, concessionada pelo Estado português a um grupo empresarial privado (figura 8). No sítio da Internet deste grupo, são elencadas as razões para escolher esta pousada: o facto de ser um “hotel Monumento, membro de ‘Small Luxury Hotels’ ”, “classificado como Monumento Nacional desde 1910”. O site também valoriza a possibilidade de “acesso ao Alto Altentejo” através de um restaurante “sofisticado”, e de experiências que os “clientes podem usufruir, dentro e fora do hotel”, como a “caça”, “desportos náuticos”; “Coudelaria de Alter do Chão”; “espetáculos de falcoaria, jogos de mesa”; “passeios a cavalo, pesca, snooker ou ténis (a 5 minutos da pousada)”.8

A pousada, ontem como hoje, é pensada como um enclave turístico no meio da aldeia, e sem relação com o território da freguesia envolvente. Como refere o texto de apresentação:

“Este Small Luxury Hotel foi pensado para o acolher da forma mais agradável e discreta: a sala da lareira e a sala de bilhar, cuja mesa foi projetada também pelo arquiteto Carrilho da Graça, estão à sua espera para tornar o descanso um prazer estético. A piscina com a queda de água e os jardins tranquilos e resguardados de olhares indiscretos garantem toda a privacidade à sua estadia.” (www.pestana.com, última consulta em junho de 2018)

No texto entregue aos visitantes na receção da pousada podemos ler que: “A partir do final do ano de 2014, a pousada passou a designar-se Pousada Mosteiro do Crato, estando integrada no conceito Monument Hotel” (S. A., 2018). Esta mudança de nome trouxe à população e aos seus representantes um descontentamento coletivo pela eliminação do nome da localidade na designação dada ao equipamento, apesar de reconhecerem o valor da pousada como “ex-libris” da aldeia (comunicação pessoal, presidente da união de freguesias, 14/06/2018).

No presente, a pousada emprega 17 pessoas (comunicação pessoal, chefe de receção da pousada, 27/06/2018), em contraponto aos 30 empregos que gerava há 20 anos. Em 1998, eram portugueses a maioria dos turistas que ali ficavam, 75% das dormidas, seguidos por alemães e britânicos (Pires, 2000). Hoje, são mais diversos os públicos. Segundo a informação prestada pelo Grupo Pestana (comunicação pessoal, 30/06/2018) os hóspedes que dormiram na pousada, em junho de 2018, eram originários de Portugal (139), Holanda (58), Austrália (54), Brasil (34) e Estados Unidos da América (33), entre outras nacionalidades. Em 2018, como em 1998, a maioria dos turistas fica dentro do equipamento turístico e não interage com as pessoas da aldeia.9 Uns e outros cruzam-se em momentos fugazes, ou olham-se de longe.

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 8: Intervenção arquitetónica da transformação do mosteiro em pousada vista das sortes

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

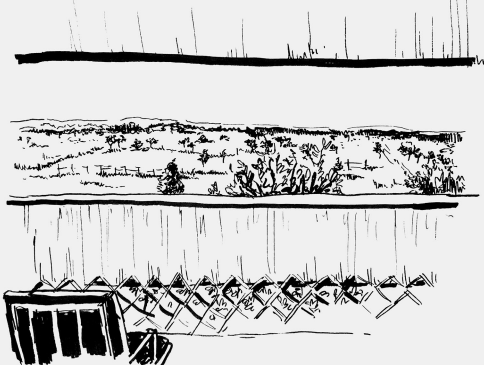

Figura 9: Vista de dentro para fora a partir de uma das varandas da longa fileira de quartos da pousada. O lazer do visitante, com vista para a lavoura dos residentes

Há 20 anos, grande parte da interação entre a população da aldeia e os turistas acontecia por parte de um grupo de residentes desempregadas, mas contratadas ao abrigo de um programa ocupacional público para limpar e arrancar ervas nas ruas da aldeia. Hoje, o largo do Rossio vê a vegetação crescer livremente (figura 10). Agora, como há 20 anos, os habitantes de Flor da Rosa observam os turistas desde os seus poiais, ou, como é o caso de Sónia e da sua mãe Fátima, residentes na rua de S. Bento, também deles se aproximam dada a proximidade do estendal de roupa que instalaram junto à entrada da pousada (figura 11).

Dentro do mosteiro-pousada, a varanda a que só os turistas têm acesso também se mantém, como poial privatizado com vista sobre o espaço rural envolvente. Em toda a pousada a vista é quase restrita às sortes, e raramente virada para a povoação (figura 9).

Fonte: ©Mafalda Salgueiro

Figura 10: A vegetação que cresce livremente no largo do Rossio - espaço público frente à pousada

Discussão: coisas, pessoas, turismo e antropologia

O repto inicial da escrita deste texto, que foi apresentado em Lisboa, em 2017, num encontro académico sobre os desafios do turístico, no CRIA/ISCTE (Portugal), instiga a articular os dados etnográficos recolhidos em 1998 e em 2018 face à escala abrangente da região. Em fidelidade à versão oral do texto que foi apresentado em 2017, apresentam-se duas questões para discussão: No Alentejo de hoje, onde estão os desafios do turístico de ontem? E no Alentejo de amanhã, onde estarão os desafios de hoje? Em Beja, um aeroporto vazio já não espera na planície transtagana por passageiros e aviões. Em Évora, por contraponto, turistas diários, transvasados de Lisboa, alguns deles vindos de cruzeiros em viagens flash, chegam e partem como as vagas das marés.

Na parte do Sul de Portugal onde morei em 1998, em Flor da Rosa, o território parece estar fora dos circuitos turístico-patrimoniais. Nas últimas décadas, a autarquia do Crato tem investido parte do seu orçamento na construção de um parque aquático, de um campo de futebol, e na organização de uma feira anual de artesanato e gastronomia, que, entretanto, passou também a ser um festival de verão.10

No plano regional, em 1997, o presidente da região de turismo da Serra de São Mamede, é hoje presidente da entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo. A sua política tem uma dimensão fortemente dirigida, entre outras ações, para a captação de turistas internacionais através de investimento em candidaturas à UNESCO (o cante alentejano, o chocalho das Alcáçovas foram desde já algumas das candidaturas efetivadas, mas outras estão em processo). A entidade demonstra ter alguma sensibilidade para a dimensão cultural do turismo, e tem contratado antropólogos entre os técnicos que preparam as candidaturas. Não obstante, a visão oficial da entidade de turismo sobre a cultura popular da região não se alterou muito nas últimas décadas. Parte desta turistificação recente lembra outras coisas engalanadas no Sul de Portugal; por exemplo, as que tiveram lugar durante a política do espírito, em que o turismo incipiente acompanhou um imenso exercício de propaganda do regime ditatorial português (Pires, 2003) e onde as pousadas eram peças propagandísticas de um processo mais vasto para colorir a nação (Pires, 2003). A observação empírica em contextos de cante alentejano (Pires e Rodrigues, 2017) leva-me a inferir que existem permanências no presente, face ao regime anterior, nos modos de colorir e vestir o território. Parece-me que vivemos novos tempos de outras etnografias de regime, e que muito disso tem que ver com os desafios do turístico.

Balanço em aberto

Este texto procurou discutir como os desafios do turístico se tecem na contemporaneidade do Sul de Portugal, tomando como ponto de partida um espaço residencial de uma freguesia rural do norte alentejano. Através de revisitação etnográfica, procurou-se discutir como as categorias de pessoas presentes na localidade se apropriam de dimensões alternativas de desafios do turístico nas suas subjetividades contemporâneas. Nas subjetividades contemporâneas das vidas de Conceição, Zé Manel e Helena, as continuidades e mudanças trazidas pelo turismo revelam processos inócuos ou pelo menos pouco visíveis. De todos os informantes, apenas Conceição narra a processualidade dos efeitos do turismo sobre a sua vida presente ao valorizar os conhecimentos pretéritos aprendidos na pousada na sua atividade quotidiana de formadora freelancer. Como referimos supra, o desenho é um efetivo registo complementar do quotidiano, ao registar pormenores não captados pela grafia das palavras. Na rua onde mora Conceição, as suas vizinhas octogenárias observam desde os poiais das suas casas a passagem dos turistas, em ritmos mais apressados do que os seus, e o edifício que os alberga, o seu castelo/pousada. Antropóloga e desenhadora, partilhando os poiais com os residentes, desenharam e conversaram com estas pessoas sobre esses quotidianos de interações (in)visíveis. Como expresso anteriormente, os desenhos proporcionam ferramentas interpretativas dos processos de mediação entre as autoras e seus informantes nestes espaços de sociabilidade quotidiana. De igual modo, eles desvendam, de modo visual, os (des)encontros turísticos (Babb, 2011) entre visitantes e residentes, que se olham mutuamente ao longe sem que verdadeiramente se encontrem. Essa realidade foi verificada em Flor da Rosa, nos espaços públicos da aldeia, em 2018: tanto nos poiais das ruas (figura 2), quanto nos cafés da rua principal (figura 3 e figura 4), e uma realidade semelhante fora também observada em 1998 (Pires, 2000). Argumento que, para compreender o turístico e os seus desafios, aqui e alhures, é essencial uma perspetiva metodológica que combine etnografia continuada e diacronia. Um caminho que nos permita acompanhar o tempo lento do desenrolar dos processos sociais. É meu entendimento que a antropologia, enquanto campo que, junto com outros, estuda “o turístico” (dentro e fora da academia), há pelo menos quatro décadas, ainda está a construir o seu lugar de posicionamento epistemológico, para discutir, na esfera pública, os desafios do turismo.

Ao longo da presente revisitação etnográfica,11 foquei o olhar em acompanhar continuidades e mudanças trazidas pelos efeitos do turismo na aldeia de Flor da Rosa. Manuela Ivone Cunha demonstrou que, no “caso do etnógrafo que regressa ao seu próprio contexto de estudo […] a revisitação permite não só aprofundar a produção de dados, mas sobretudo seguir continuidades e mudanças, captar processos” (Cunha 2014: 405). Ao longo da presente análise, a revisitação do terreno realizada em Flor da Rosa (em 2017-2018) operou uma “deslocação de ênfase” (Cunha, 2014: 408) no objeto teórico. Se em 1997-1998 o foco era compreender impactos turísticos (na senda da área disciplinar da antropologia do turismo que se instituía na altura), na análise de 201812 interrogam-se os processos (turísticos, patrimoniais, sociais) subjacentes aos usos dos espaços. Ainda que hoje o processo turístico seja muitas vezes abordado de um ponto de vista pós-disciplinar, defendo a abordagem disciplinar na vizinhança com os outros saberes, num terreno de reflexividade, produção de pensamento divergente, e de contranarrativas sobre as coisas engalanadas (e outras não tanto) e os seus agentes engalanadores. A antropologia do turismo é uma das disciplinas que contraria as visões dominantes, nas últimas décadas, do turismo como panaceia para todos os males das finanças do(s) país(es). Nesse repto para um pensamento divergente, é missão da academia aprender (e ensinar) a ver o avesso das “coisas engalanadas”, a olhar os monumentos a partir de quem está na sua sombra. Por isso, apesar de reconhecer a validade epistemólogica das abordagens pós-disciplinares, o meu argumento é, não obstante, em prol de uma antropologia feita de modo lento, processual e artesanal.

Post scriptum

A minha aprendizagem de antropologia do turismo é tributária da amizade (académica e pessoal) desenvolvida ao longo de duas décadas, com o antropólogo e professor emérito Francisco Martins Ramos, no Departamento de Sociologia da Universidade de Évora. Francisco Martins Ramos (1943-2017) foi um dos autores pioneiros nos estudos de Antropologia do Turismo em Portugal, a que se dedicou a partir do seu trabalho de doutoramento (Ramos, 1997), com etnografia prolongada realizada em Monsaraz (Alentejo). Na década de 1990, quando os desafios do turístico eram uma promessa de futuro para a região, Francisco Ramos perspetivava esses processos de um modo simultaneamente crítico e empático (Ramos, 1996). Ao longo das décadas seguintes, ensinou Antropologia do Turismo na Universidade de Évora e investigou a temática na região. No verão de 2017, Francisco Ramos preparava uma uma revisitação etnográfica de Monsaraz, que não viria a concretizar. Ainda que a título póstumo, este trabalho é-lhe dedicado.