Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Economia Global e Gestão

versão impressa ISSN 0873-7444

Economia Global e Gestão v.14 n.2 Lisboa set. 2009

Crise financeira: riscos e oportunidades

Ladislau Dowbor*

Palavras-chave: Crise, Paradigma, Democracia Económica, Regulação Financeira

TITLE: Financial crisis: challenges and opportunities

Key words: Crisis, Paradigm, Economic Democracy, Financial Regulation

«É preciso reconhecer e valorizar o papel daqueles que resistiram à agenda do Estado mínimo e ao desmonte das políticas públicas nas últimas décadas e resistiram a entregar a sorte da sociedade aos azares do cassino financeiro, optando por implantar políticas sociais para ordenar a economia e qualificar o desenvolvimento.»

Presidente Lula, no Seminário Internacional sobre Desenvolvimento, 5 de Março de 2009

O presente estudo deve ser visto não como um resumo – que seria tedioso e artificial – das riquíssimas discussões do Seminário Internacional sobre Desenvolvimento, e sim como um conjunto de reflexões a partir das diversas apresentações, cruzando as palestras, as discussões e diversas fontes de informação sobre o tema central, que era a identificação das oportunidades que surgem na crise. A verdade é que, em duas décadas, vimos ruir a visão estatista do desenvolvimento com o Muro de Berlim e a visão liberal com Wall Street. Constatamos, igualmente, o ocaso da liderança unilateral dos Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra Mundial, através dos acordos de Bretton Woods e mais tarde do Consenso de Washington, a gosto ou contragosto, definiam os rumos do planeta. Estamos, na realidade, virando apenas agora a página do milênio e nos damos conta do tamanho dos desafios, em comparação com os nossos parcos instrumentos de governança. Neste leque de visões, que envolve desde um repensar do nosso paradigma energético-produtivo nas palavras de Ignacy Sachs, até o funcionamento da nossa intermediação financeira nas reflexões de Conceição Tavares, está se desenhando um novo universo. Buscamos aqui apenas uma sistematização dos desafios, inspirados na diversidade das visões.

O tom do Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento foi dado pelo Presidente Lula, ao resgatar o papel do Estado e a responsabilidade dos políticos no enfrentamento da crise financeira mundial. Durante três décadas, as corporações exigiram – e obtiveram – uma total liberdade de ação, ao garantirem que sem a presença do Estado resolveriam melhor os problemas do planeta e que o mercado e a auto-regulação constituiriam mecanismos suficientes para assegurar o equilíbrio dos processos econômicos. Na realidade, a oligopolização do sistema reduziu drasticamente os mecanismos de concorrência entre as corporações, desarticulando os mercados, e a autoregulação demonstrou ser essencialmente uma ficção. Com a fragilização do Estado e dos seus instrumentos de planejamento e regulação, por um lado, e a erosão dos mecanismos de mercado e de auto-regulação, por outro, gerou-se simplesmente uma profunda desarticulação, uma perda da governança sistêmica, ao mesmo tempo que aumentam os desafios.

REDEFINIR O PARADIGMA ENERGÉTICO-PRODUTIVO

«A crise é uma enorme avenida e o Brasil pode pavimentar nela seu futuro no século XXI. Qualquer crise é um tranco, mas é também um hiato de reflexão e escolhas obrigatórias. Este país tem o que escolher, não está tangido por imposições.»

Ignacy Sachs

Não é o caso aqui de fazer um elenco das nossas tragédias. Mas o fato é que, com um pouco de recuo, já não vemos crises setoriais, e sim uma crise mais ampla de governança local, nacional, regional e planetária. Há uma convergência de problemas que se avolumam, cuja sinergia os torna mais ameaçadores, e cuja raiz comum encontra-se ao fim e ao cabo no fato que os nossos mecanismos atuais de governança não serem suficientes. Com a globalização, financeirização e oligopolização de grandes eixos de atividades econômicas, o mercado sofreu uma acelerada erosão das suas funções reguladoras. E as alternativas, particularmente a organização da instituições de concertação internacional, o resgate da capacidade de planejamento e de intervenção organizada do setor público, a expansão das formas participativas e descentralizadas de gestão local integrada, a adoção das formas horizontais de gestão em rede com alianças e parcerias, estão engatinhando. O papel central do Estado, obviamente, tem de ser resgatado, mas numa visão muito mais horizontal e participativa, buscando desempenhar um papel articulador do conjunto.

Ignacy Sachs trabalha com a visão de uma convergência da crise financeira com a crise energética e a necessidade de repensarmos de forma sistêmica o nosso modelo de desenvolvimento. Não se trata aqui de um idealismo excessivo, e sim de uma apreciação fria dos nossos desafios.

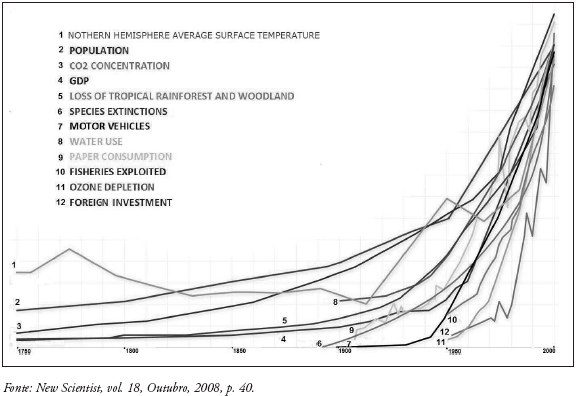

O gráfico que apresentamos abaixo constitui um resumo de macro-tendências, num período histórico de 1750 até a atualidade. As escalas tiveram de ser compatibilizadas e algumas das linhas representam processos para os quais temos cifras apenas mais recentes. Mas, no conjunto, o gráfico permite juntar áreas tradicionalmente estudadas separadamente, como demografia, clima, produção de carros, consumo de papel, contaminação da água, liquidação da vida nos mares e outros. A sinergia do processo torna-se óbvia, como se torna óbvia a dimensão dos desafios ambientais [1].

Gráfico 1

O comentário do New Scientist sobre estas macrotendências foca diretamente o nosso próprio conceito de crescimento econômico:

«A ciência nos diz que se queremos ser sérios com a visão de salvar a terra, precisamos dar outra forma à nossa economia. Isso, naturalmente, constitui uma heresia econômica. O crescimento para a maioria dos economistas é tão essencial como o ar que respiramos: seria, dizem, a única força capaz de tirar os pobres da pobreza, de alimentar a crescente população mundial, de enfrentar os custos crescentes dos gastos públicos e de estimular o desenvolvimento tecnológico – isso sem mencionar o financiamento de estilos de vida cada vez mais caros. Eles não vêem limites ao crescimento, nunca. Nas semanas recentes tornou-se claro quão aterrorizados estão os governos de qualquer coisa que ameace o crescimento, enquanto derramam bilhões em dinheiro público num sistema financeiro em falência. No meio da confusão, qualquer questionamento do dogma do crescimento precisa ser visto de forma muito cuidadosa. O questionamento apoia-se numa questão duradoura: como conciliamos os recursos finitos da terra com o fato que à medida que a economia cresce, o montante de recursos naturais necessário para sustentar a atividade também deve crescer? Levamos toda a história humana para a economia atingir a sua dimensão atual. Na forma corrente, levará apenas duas décadas para dobrar»[2].

A convergência das tensões geradas para o planeta torna-se evidente. Não podemos mais nos congratular com o aumento da pesca quando estamos liquidando a vida nos mares, ou com o aumento da produção agrícola quando estamos liquidando os aquíferos e contaminando as reservas planetárias de água doce. Isto sem falar do aumento de produção de automóveis e da expansão de outras cadeias produtivas geradoras de aquecimento climático. Quando falamos em crise financeira, portanto, entendemos, sem dúvida, que se trata de um subsistema que se desequilibrou, e que em consequência «estamos em crise». Mas ao olharmos de forma mais ampla, constatamos que é sobretudo um sistema que, quando funcionava, já era inviável. As soluções têm de ser sistêmicas. Esta visão mais ampla pode – e apenas pode – viabilizar mudanças mais profundas, ao estender o nível de consciência dos desafios.

Ignacy Sachs resume bem o dilema: que desenvolvimento queremos? E para este desenvolvimento, que Estado e que mecanismos de regulação são necessários? Não há como minimizar a dimensão dos desafios. Com 6,8 bilhões de habitantes – e 76 milhões a mais a cada ano – que buscam um consumo cada vez mais desenfreado e manejam tecnologias cada vez mais poderosas, o nosso planeta mostra toda a sua fragilidade. A questão básica que se coloca para a reformulação do sistema de intermediação financeira é que é absurdo o desperdício das nossas poupanças e do potencial mundial de financiamento no cassino global, quando temos desafios sociais e ambientais desta dimensão e urgência, e que necessitam vitalmente de recursos.

ENFRENTAR O DESAFIO DA DESIGUALDADE

Pochmann demonstrou que a transferência de renda ao setor financeiro no período 1998-2003 foi superior à totalidade do PIB, muito acima das transferências sendo feitas hoje nos países desenvolvidos.

(Resenha do Painel)

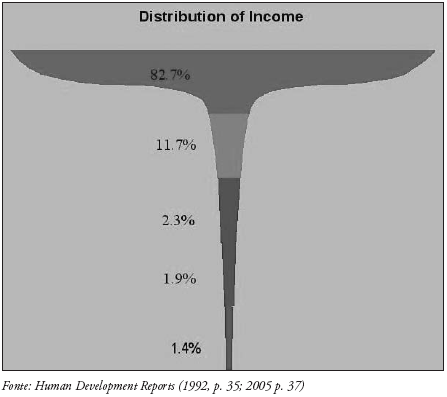

A financeirização dos processos econômicos vem há décadas se alimentando da apropriação dos ganhos da produtividade que a revolução tecnológica em curso permite de forma radicalmente desequilibrada. Não é o caso de desenvolver o processo aqui, mas é importante lembrar que a concentração de renda no planeta está atingindo limiares absolutamente obscenos[3].

Gráfico 2

A imagem da taça de champagne é extremamente expressiva, pois mostra quem toma que parte do conteúdo, e em geral as pessoas não têm consciência da profundidade do drama. Os 20% mais ricos se apropriam de 82,7% da renda. Como ordem de grandeza, os dois terços mais pobres têm acesso a apenas 6%. Em 1960, a renda apropriada pelos 20% mais ricos era 70 vezes o equivalente dos 20% mais pobres; em 1989 era 140 vezes. A concentração de renda é absolutamente escandalosa e nos obriga de ver de frente tanto o problema ético, da injustiça e dos dramas de bilhões de pessoas, como o problema econômico, pois estamos excluindo bilhões de pessoas, que poderiam estar não só vivendo melhor, como contribuindo de forma mais ampla com a sua capacidade produtiva. Não haverá tranquilidade no planeta enquanto a economia for organizada em função de um terço da população mundial.

Esta concentração não se deve apenas à especulação financeira, mas a contribuição é significativa e, sobretudo, é absurdo desviar o capital de prioridades planetárias óbvias. The Economist traz uma cifra impressionante sobre esta apropriação do excedente social, gerado essencialmente por avanços tecnológicos da área produtiva, pelo setor que qualifica de «indústria de serviços financeiros»: «A indústria de serviços financeiros está condenada a sofrer uma horrível contração. Na América, a participação desta indústria nos lucros corporativos totais subiu de 10% no início dos anos 1980, para 40% no seu pico em 2007». Gera-se uma clara clivagem entre os que trazem inovações tecnológicos e produzem bens e serviços socialmente úteis – os engenheiros do processo, digamos assim – e o sistema de intermediários financeiros que se apropriam do excedente e deformam a orientação do conjunto[4].

Desta forma, a crise, pela força do seu impacto, está simplesmente restabelecendo uma verdade elementar: o sistema financeiro não é um fim, é apenas um meio que deve facilitar as atividades socialmente úteis, com uma razoável – mas não excessiva, já que é um custo – remuneração no processo. Até o The Economist, durante tantos anos defensor dos «investidores especulativos», explicita o dilema: «Na realidade, a escolha está presa aos interesses da economia no seu conjunto. Afinal, são os que pagadores de impostos e os poupadores que pagam pelas crises financeiras». O relatório cita ainda James Tobin: «Eu suspeito que estamos jogando cada vez mais recursos, inclusive a nata da nossa juventude, em atividades financeiras distantes da produção de bens e serviços, atividades que geram lucros privados elevados, sem comum medida com a sua produtividade social»[5]. É um sistema que gerou um profundo divórcio entre quem contribui produtivamente para a sociedade e quem é remunerado.

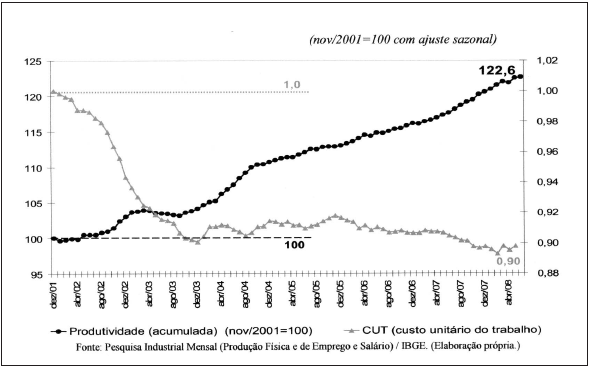

No período 2001-2008, menos da metade dos ganhos de produtividade do trabalho foi repassada ao trabalhador. A relação desigual entre o aumento de produtividade do trabalho e a remuneração (CUT – Custo Unitário do Trabalho) aparece claramente na pesquisa do IBGE e nos comentários do IPEA[6].

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física do IBGE indica, por exemplo, que, entre 2001 e 2008, houve aumento de produção física da indústria brasileira na ordem de 28,1%, com ganhos de produtividade do trabalhador de 22,6%. A folha de pagamento por trabalhador, em contrapartida, cresceu, em termos reais, 10,5% no mesmo período de tempo. Por conta disso, o Custo Unitário do Trabalho (CUT) – entendido como a razão entre o rendimento real médio por trabalhador ocupado e a produtividade – apresentou queda de 10,2% no mesmo período de tempo. Noutras palavras, a remuneração dos trabalhadores não tem acompanhado plenamente os ganhos de produtividade da indústria brasileira. Se não são os salários a incorporar completamente os ganhos de produtividade, não podem ser percebidos sinais de pressão sobre os custos de produção, o que poderia sugerir alguma pressão inflacionária. Sem o repasse pleno da produtividade aos trabalhadores, estimula a expansão do estrato superior na distribuição de renda no Brasil.

Gráfico 3 - Produtividade Física da indústria brasileira e CUT, 2001-2008

Esse processo apenas acelera uma tendência histórica. Junta-se aqui o efeito concentrador da intermediação financeira, com o não repasse dos aumentos da produtividade do trabalho aos trabalhadores No caso brasileiro, o processo gerou uma forte queda da participação da remuneração do trabalho na renda nacional, durante os anos 1995–2004, o que representa, ao mesmo tempo, uma queda mais acelerada do que a verificada nos países desenvolvidos vistos anteriormente e um nível absoluto absurdamente baixo[7]. Os fluxos de capital, cuja origem, como bem o exprime o The Economist, provêm dos nossos impostos e das nossas poupanças, precisam ser utilizados a serviço dos objetivos sociais e ambientais.

RESGATAR O PAPEL CENTRAL DO ESTADO

«Lidar com a pobreza, na verdade, é provavelmente a forma mais eficaz de se lidar com uma crise econômica, muito diferente e muito mais eficaz do que a estratégia de se dar dinheiro aos bancos ou grandes empresas. É assim que você restaura os fluxos de renda, de capital, e a capacidade de tomada de empréstimo da população e do sistema como um todo.»

James Galbraith

É fundamental entender que a alocação de recursos é feita por intermediários, sejam eles governo, bancos, seguradoras, fundos de pensão, planos de saúde, ou os gigantes planetários que chamamos de investidores institucionais. Todas essas instituições recolhem recursos sob diversas justificativas. Mas são intermediários, ou seja, deveriam destinar os recursos a atividades fins.

O governo, principal intermediário, aloca os recursos segundo um orçamento discutido no parlamento e aprovado em lei. Fato importante: o governo tem de assegurar a captação dos recursos que vai investir. A política fiscal (fazenda) e a aplicação (planejamento) têm de estar casados na peça orçamentária. No conjunto do planeta, os governos são os maiores gestores de recursos, e quanto mais rico o país, maior é a participação do governo nesta mediação.

A tabela abaixo é interessante, pois mostra esta correlação rigorosa entre o nível de desenvolvimento e a participação do setor público. Nos países de renda baixa, a parte do PIB que cabe ao governo central é de 17,7%, elevando-se numa progressão regular à medida que chegamos aos países de alta renda[8]. Falar mal dos governos parece ser um consenso planetário, mas precisamos cada vez mais deles, inclusive nos Estados Unidos.

Tabela 1

| Países de: | Governo central, porcentagem do PIB, início anos 2000 |

| Baixa Renda | 17,7 |

| Renda média baixa | 21,4 |

| Renda média alta | 26,9 |

| Alta renda | 31,9 |

Fonte: Finance and Development, IMF, Dez. 2007

Note-se que se trata, na tabela acima, dos gastos do governo central apenas, os gastos públicos totais são bem mais amplos. «Há uma década, os gastos do governo americano eram de 34,3% do PIB, comparados com 48,2% na zona européia, uma distância de 14 pontos; em 2010, o gasto americano esperado é de 39,9% do PIB comparado com 47,1%, uma distância de menos de oito pontos percentuais»[9]. Lembremos que a cifra equivalente no Brasil é de 36%. Na Suécia, que ninguém vai acusar de ser mal gerida, é de 66%. E são cifras anteriores à intervenção do Estado para salvar os bancos.

Seja qual for a política adotada, portanto, é essencial assegurar a qualidade da alocação de recursos por parte do maior ator, o governo. Essa correlação entre o nível de prosperidade do país e a participação do setor público não é misteriosa: simplesmente, o mundo está mudando. Antigamente, éramos populações rurais dispersas e as famílias resolviam muitos dos seus problemas individualmente, com a água no poço e o lixo no mato. Na cidade, generalizam-se os investimentos sociais, pois precisamos de redes de água e esgoto, de guias e sarjetas, de redes escolares, de sistemas de segurança, destino final de resíduos sólidos, e assim por diante, evidentemente assegurados com forte presença do setor público.

Há que levar em conta igualmente, nesta presença crescente do setor público em todo o planeta, a mudança da composição intersetorial das nossas atividades. Há poucas décadas, o que chamávamos de atividades produtivas eram essencialmente atividades industriais, agrícolas e comerciais. Hoje, passam a ocupar a linha de frente as políticas sociais. Vale lembrar que o maior setor econômico dos Estados Unidos não é a indústria bélica, nem a automobilística, mas a saúde, com 16% do PIB e crescendo. No Brasil, somando a população estudantil, os professores e gestores da área educacional, estamos falando de 60 milhões de pessoas, quase um terço da população do país. As políticas sociais estão se tornando um fator poderoso de reestruturação social, pelo seu caráter capilar (a saúde tem de chegar a cada pessoa) e a sua intensidade em mão-de-obra. São áreas onde, com a exceção dos nichos de alta renda, o setor público tem prioridade evidente, frequentemente articulado com organizações da sociedade civil, outra área em expansão, caracterizando um setor público não governamental.

Um terceiro eixo de transformação social é a evolução para a sociedade do conhecimento. Hoje, quase todas as atividades envolvem uma forte incorporação de tecnologia, de conhecimentos dos mais variados tipos, do conjunto do que temos chamado de «intangíveis» ou de «imaterial». Quando o essencial do valor de um produto está no conhecimento incorporado, mudam as formas de organização correspondentes. Na base está um amplo processo social que envolve as pesquisas dos mais diferentes setores, a generalização do acesso à educação e os sistemas de difusão de informações que elevam a densidade de conhecimento no conjunto da sociedade, com fortíssima participação de recursos públicos em todos os níveis. A tendência natural é os conhecimentos se tornarem bem público (creative commons), pela facilidade de disseminação que as tecnologias modernas permitem e pela compreensão que gradualmente penetra na sociedade de que o conhecimento se multiplica melhor quando se compartilha.

Estes são megatrends, macrotendências que transformam a sociedade e que exigem de nós sistemas de gestão muito mais diversificados, descentralizados e flexíveis. Estamos evoluindo para a sociedade em rede, para sistemas densamente interativos e colaborativos. Alianças e parcerias entre diversos segmentos sociais, envolvendo áreas tanto públicas como privadas, nos diversos níveis de organização territorial, estão se generalizando. A urbanização leva a uma ampliação acelerada das dinâmicas da gestão local, em que as comunidades se apropriam do seu desenvolvimento. As políticas sociais geram processos participativos, a sociedade do conhecimento nos leva para processos colaborativos em rede.

Não são sonhos. É como funciona a sociedade quando funciona, e aí temos exemplos desde o Kerala muito pobre na Índia (pobre, mas com uma mortalidade infantil que é a metade da brasileira), até a Suécia muito rica, onde o Estado é amplo, mas descentralizado e participativo. Uma vista de olhos sobre a literatura que analisa o desenvolvimento e o papel das instituições nos leva a títulos como A Sociedade Justa, de J. K. Galbraith, passa por obras básicas de Manuel Castells sobre a sociedade em rede e de Robert Putnam sobre o capital social, envolvendo obras recentes como Wikipedia de Don Tapscott sobre processos colaborativos ou A Revolução Necessária de Peter Senge sobre a articulação com as dinâmicas ambientais. Um guru da administração como Peter Drucker escreveu um livro que se chama A Sociedade Pós-Capitalista, David Korten outro que se chama A Sociedade Pós-Corporativa. Stiglitz já deu o seu recado com os limites evidentes do cassino financeiro. Hazel Henderson mostrou o potencial do Win-Win. Está se construindo, sim, uma nova visão, no sentido mais amplo. E a crise está colocando os desafios com muito mais força na nossa mesa.

O que está acontecendo na realidade é um choque do futuro generalizado, e tanto a queda do muro de Berlim como a pilantragem irresponsável de Wall Street apenas despertaram, inicialmente na esquerda, depois na direita, a compreensão de que as mudanças precisam ser sistêmicas. O business as usual (BAU), de ambos os lados do espectro político, está saindo fora de cena. São as relações de produção no sentido amplo que mudam, e com isso os mecanismos atuais de regulação tornaram-se em boa parte obsoletos. Não se trata mais de assegurar apenas que a intermediação financeira funcione. Trata-se de assegurar que os recursos fluam para onde são necessários.

O papel do Estado aparece, assim, como central, inclusive na dimensão mundial da crise. Dada a extrema fragilidade dos instrumentos planetários de governança, o eixo estratégico de construção dos novos sistemas de regulação passará mais pela articulação de políticas nacionais do que propriamente pela esfera global. Esta visão é claramente formulada por Dani Rodrik, da Universidade de Harvard, que sugere «uma arquitetura que respeite a diversidade nacional», onde «a responsabilidade de regular a alavancagem, a fixação de níveis de capital, e a supervisão de mercados financeiros repousaria claramente no nível da nação»[10]. O Estado aparece, assim, com uma função reforçada no plano dos equilíbrios internos e no plano da redefinição das regras do jogo entre as nações.

REORIENTAR O PAPEL DO CRÉDITO

«Como intelectual e pesquisador, eu dou a maior força para que avancemos de forma acelerada nessa discussão sobre o spread bancário.»

Octávio de Barros Castro

«Os bancos brasileiros nunca precisaram investir em instrumentos exóticos como os derivativos de hipotecas americanos, simplesmente porque o rendimento fornecido pelo estado, a transferência de renda do público aos bancos, era mais lucrativa ainda.»

Jan Kregel

A intermediação financeira no Brasil tem um papel particular. Basicamente, poucos grupos dominam o mercado. A ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, apresenta mensalmente a taxa média de juros efetivamente praticada junto ao tomador final, pessoa física ou pessoa jurídica[11].

Constatamos nas tabelas abaixo, para pessoa física, taxas de juros da ordem de 140% na média geral, atingindo níveis estratosféricos no cheque especial, no cartão e nos empréstimos pessoais das financeiras. Estes juros são da ordem de 6 a 7% (ao ano) no máximo na Europa. Para pessoa jurídica, os juros anuais se mantêm em 68% durante 3 anos, sendo que os juros correspondentes na Europa seriam da ordem de 3% ao ano. É importante lembrar que neste período a taxa básica de juros Selic caiu de 19,75% para 13,75%, ou seja, 6 pontos percentuais (queda de 30,4%), sem que houvesse redução da taxa média para pessoa jurídica ou para pessoa física no mercado financeiro.

Tabela 2 - Taxas de juros Setembro/2005 x Outubro/2008 - Pessoa Física

| Setembro/2005 | Outubro/2008 | ||||

| TIPO DE FINANCIAMENTO | Taxa Mês | Taxa Ano | Taxa Mês | Taxa Ano | Queda em pontos percentuais |

| Comércio | 6,12% | 103,97% | 6,34% | 109,10% | 5,13 |

| Cartão de Crédito | 10,30% | 224,27% | 10,46% | 229,96% | 5,69 |

| Cheque Especial | 8,24% | 158,61% | 7,93% | 149,87% | -8,74 |

| CDC Bancos | 3,53% | 51,63% | 3,25% | 46,78% | -4,85 |

| Emp. Pessoal-Bancos | 5,71% | 94,71% | 5,62% | 92,73% | -1,98 |

| Emp.Pessoal Financeiras | 11,74% | 278,88% | 11,62% | 274,03% | -4,85 |

| TAXA MÉDIA | 7,61% | 141,12% | 7,54% | 139,24% | -1,88 |

Fonte: ANEFAC, Pesquisa de Juros

Tabela 3 - Taxas de juros Setembro/2005 x Outubro/2008 - Pessoa Jurídica

| Setembro/2005 | Outubro/2008 | ||||

| TIPO DE FINANCIAMENTO | Taxa Mês | Taxa Ano | Taxa Mês | Taxa Ano | Queda em pontos percentuais |

| Capital de giro | 4,27% | 65,16% | 4,18% | 63,46% | -1,70 |

| Desc. De duplicatas | 3,81% | 56,63% | 3,78% | 56,09% | -0,54 |

| Desconto de cheques | 4,01% | 60,29% | 4,06% | 61,22% | 0,93 |

| Conta garantida | 5,63% | 92,95% | 5,68% | 94,05% | 1,10 |

| TAXA MÉDIA | 4,43% | 68,23% | 4,43% | 68,23% | 0 |

Fonte: ANEFAC, Pesquisa de Juros

A situação aqui é completamente diferente dos bancos dos países desenvolvidos, que trabalham com juros baixos e alavancagem altíssima. Essencial para nós, é que sustentar no Brasil juros que são da ordem de mil por centos relativamente aos juros praticados internacionalmente, só pode ser realizado mediante uma cartelização de fato. Para dar um exemplo, o Banco Real (Santander Brasil) cobra 146% no cheque especial no Brasil, enquanto o Santander na Espanha cobra 0% (zero por cento) por seis meses até cinco mil euros. Os ganhos dos grupos estrangeiros no Brasil sustentam, assim, as matrizes. Lembremos, ainda, que a ANEFAC apresenta apenas os juros, sem mencionar as tarifas cobradas. Estudo do IPEA, com outra metodologia, mostra que a taxa real de juros para pessoa física (descontada a inflação) cobrada pelo HSBC no Brasil é de 63,42%, quando é de 6,60% no Reino Unido. Para o Santander, as cifras correspondentes são 55,74% e 10,81%. Para o Citibank são 55,74% e 7,28%. Para pessoa jurídica, o HSBC cobra 40,36% no Brasil e 7,86 no Reino Unido[12].

Os resultados são os spreads e lucros impressionantes que o setor apresenta sobre um volume de crédito no conjunto bastante limitado (39% do PIB) para uma economia como o Brasil. A intermediação financeira tornou-se, assim, um fator central do chamado «custo Brasil» e um vetor central da concentração de renda e, portanto, de travamento dos processos produtivos. Os lucros são tão impressionantes que ao abrigo deste cartel, mesmo grupos de comércio, em vez de se concentrar em prestar bons serviços comerciais, hoje se concentram na intermediação financeira[13].

O Brasil tem evidentemente um grande trunfo na mão, que é a possibilidade de usar os bancos oficiais para reintroduzir concorrência no mercado cartelizado, permitindo, ao mesmo tempo, dinamizar a economia ao estimular consumo e investimento. Este mecanismo, ao que tudo indica, está sendo progressivamente implantado. O sistema de intermediação financeira dos grandes grupos terá de evoluir para mecanismos de concorrência, inclusive porque a cartelização é ilegal. Um segundo grande trunfo é a possibilidade de reduzir a taxa Selic, o que tem um duplo impacto: ao reduzir-se os ganhos dos rentistas que aplicam em títulos do governo, essencialmente bancos, os intermediários financeiros se vêem obrigados a buscar alternativas no setor produtivo, medida equivalente a injetar dinheiro na economia real; e ao reduzir os juros sobre a dívida pública, libera recursos para o investimento público. Lembremos que, com uma dívida pública da ordem de 1,3 trilhão de reais e um serviço da dívida (juros e principal) da ordem de 180 bilhões de reais por ano, trata-se de um instrumento poderoso, ainda que de aplicação necessariamente progressiva[14].

No curto prazo, no entanto, parece claro que o funcionamento protegido da concorrência de um grupo de gigantes com lucros imensos gera, paradoxalmente, uma situação mais estável do que a da sobreexposição dos grupos financeiros dos países desenvolvidos. O problema aqui é de que, em vez de termos intermediários financeiros que facilitam as iniciativas econômicas, temos atravessadores que as encarecem. A intermediação financeira tornou-se aqui um dos principais instrumentos de concentração de renda e de desequilíbrios sociais.

No geral, tanto nos países desenvolvidos como no Brasil, cada vez mais os lucros corporativos estão alimentando atravessadores financeiros, gerando uma ampla classe de rentistas. A questão, vista do ponto de vista de «quem paga», tende a deslocar-se, na visão das pessoas, para pensar melhor em «a quem pagamos». Trata-se de poupanças da população. Este ponto é essencial, pois tratando-se de um cassino gerado com dinheiro da população, proteger os especuladores pode legitimamente ser apresentado como uma proteção à própria população, pois é o dinheiro dela que está em risco. Isto gera, evidentemente, uma correspondente posição de poder (argumento do too big to fail, ou seja, «grande demais para quebrar»). E permite deixar de lado o que deve ser a questão central da canalização das poupanças: não se os intermediários estão ganhando ou perdendo dinheiro, mas a que agentes econômicos, a que atividades, a que tipo de desenvolvimento e com que custos ambientais – devem servir estas poupanças. Bastará assegurar que não quebre um sistema cujo produto final não dinamiza as atividades necessárias?

Em termos de política anticíclica, torna-se evidente a necessidade de que a intermediação financeira sirva a economia, e não o contrário. O problema não é só nosso. O FMI constata que «a metade da população mundial, quase três bilhões de pessoas pobres, não têm acesso aos serviços financeiros básicos»[15]. No Brasil, no setor informal que representa 51% da população ativa, apenas 16% têm acesso a crédito[16]. Sistema caro e elitista, que simplesmente não cumpre as suas funções previstas na constituição. Comenta Conceição Tavares: «Se não forem obrigados, simplesmente não vão mudar».

ASSEGURAR A PLENA UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

«O estado ofereceria a garantia de um emprego por salário mínimo em obras de infraestrutura e em obras locais, o que também implicaria na manutenção da qualificação da mão de obra durante a crise.»

Mencionado por Luciano Coutinho, I. Sachs e Jan Kregel

A mão-de-obra constitui um fator óbvio de desperdício. Temos no país 190 milhões de habitantes. Destes, 130 milhões estão em idade ativa, entre 15 e 64 anos de idade, pelo critério internacional. Na população economicamente ativa, temos 100 milhões de pessoas, o que já aponta para uma subutilização significativa. As estatísticas do emprego, por sua vez, mostram que temos, neste ano, apenas 31 milhões de pessoas formalmente empregadas no setor privado, com carteira assinada. Podemos acrescentar os 8 milhões de funcionários públicos do país e chegamos a 39 milhões. Ainda assim, estamos longe da conta. O que fazem os outros? Temos empresários, sem dúvida, bem como uma massa classificada como «autônomos», além de cerca de 15 milhões de desempregados. No conjunto, forma-se um imenso setor de pessoas classificadas no conceito vago de «informais», avaliados pelo IPEA em 51% da população economicamente ativa. O estudo sublinha que «a existência dessa parcela de trabalhadores à margem do sistema não pode em nenhuma hipótese ser encarada como uma solução para o mercado» (IPEA, p. 346). Essa «parcela» representa a metade do país[17].

O fato essencial para nós é que o modelo atual subutiliza a metade das capacidades produtivas do país. E imaginar que o crescimento centrado em empresas transnacionais, grandes extensões de soja (200 hectares para gerar um emprego) ou ainda numa hipotética expansão do emprego público, permitirá absorver esta mão de obra, não é realista. Evoluir para formas alternativas de organização torna-se simplesmente necessário.

O drama no Brasil é representativo de um universo mais amplo: «O emprego informal representa entre a metade e três quartos do emprego não-agrícola na maioria dos países em desenvolvimento. A parte dos trabalhadores informais na força de trabalho não-agrícola varia entre 48% na África do Norte e 51% na América Latina e o Caribe, atingindo 65% na Ásia e 78% na África sub-sahariana»[18].

Assim, o drama da desigualdade que vimos acima não constitui apenas um problema de distribuição mais justo da renda e da riqueza: envolve a inclusão produtiva decente da maioria da população desempregada, subempregada, ou encurralada nos diversos tipos de atividades informais. O conjunto das propostas que surgem a partir da OIT sobre o trabalho decente, as visões do Banco Mundial sobre os 4 bilhões de excluídos dos «benefícios da globalização» e um conjunto de iniciativas de desenvolvimento local encontram aqui a sua lógica: um PIB que cresce, mas não inclui as populações não é sustentável.

DINAMIZAR A ECONOMIA PELA INCLUSÃO PRODUTIVA

Criar um «ciclo sustentável de crescimento econômico e promover o fortalecimento do mercado de consumo de massas no país, pela redução das disparidades regionais, pelo crescimento do emprego e pela incorporação econômica dos segmentos mais vulneráveis da sociedade.»

Dilma Rousseff, Guido Mantega

O problema é no conjunto bastante simples: ao resgatar financeiramente os diversos tipos de manipuladores financeiros que geraram a crise, sem alterar as regras do jogo, estaremos voltando para trás, para o momento que gerou a crise. Não estaremos resolvendo o problema. Na avaliação de Amir Khair: «A injeção de recursos nos bancos - da ordem de R$ 100 bilhões – realizada pelo Banco Central pela redução dos depósitos compulsórios, pouco serviu para aumentar a oferta de crédito dos bancos privados, que preferiram investir em compras de títulos do governo federal, atraídos pela alta taxa de juros básicos (Selic)». («Consumo interno de ativação da economia», Estado de São Paulo, 01/03/2009).

Nos Estados Unidos, os rios de dinheiro colocados nas grandes instituições financeiras fortaleceram as reservas nos bancos, mas não se transformaram em crédito ao produtor ou ao consumidor. A análise de Michel Chossudovsky, do Global Research canadense, é que «os maiores bancos nos EUA utilizarão também este dinheiro caído do céu para adquirir o controle dos seus concorrentes mais fracos, consolidando assim a sua posição. A tendência, portanto, é de uma nova onda de aquisições corporativas e fusões na indústria de serviços financeiros» («Americas Fiscal Collapse», Global Research, 2009, 3 de Março, p. 2).

O assunto é central, pois o objetivo não é alimentar intermediários, e sim proteger a economia, além de proceder à reconversão exigida pelos dramas social e ambiental. E se os recursos injetados no sistema financeiro não se transformam em crédito, em ativação da economia, o esforço simplesmente não atinge os objetivos. Neste sentido, a intervenção do Presidente Lula no Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento, deu o tom: «É preciso distribuir para que a economia cresça». A política econômica, segundo Lula, «significa produção, geração de empregos e distribuição de renda».

Em outros termos, em vez de colocar mais liquidez em sistemas que vazam, trata-se de dinamizar a economia pela base. Os Estados Unidos encontram o mesmo dilema em escala mais ampla, entre a realimentação dos intermediários com liquidez ou a dinamização econômica pela base – desintermediando de certa maneira os financiamentos e fazendo os recursos chegar diretamente a quem os transforma em demanda, produção e empregos. O programa de ampliação de acesso à saúde, por exemplo, de 650 bilhões de dólares, constitui uma iniciativa deste tipo, ainda que muito pequena (é um programa de 10 anos, são 65 bilhões ao ano) em comparação aos financiamentos concedidos aos especuladores. É uma questão de relação de forças.

No caso brasileiro, a opção foi claramente pela dinamização da economia pela base. Nos números apresentados pela ministra Dilma Rousseff, joga papel central na proteção da economia brasileira a convergência de um conjunto de iniciativas: o aumento do salário mínimo real na gestão Lula foi de 51%, o que favorece tanto os salários da base social (26 milhões de pessoas) como os aposentados com reajuste pelo SM (cerca de 18 milhões de pessoas). O aumento do Bolsa-Família, tanto em termos de recursos como de cobertura, atinge quase 50 milhões de pessoas. O PRONAF, dinamizando a agricultura familiar, estimula tanto a demanda de bens de consumo como a demanda de bens de produção. O programa Territórios da Cidadania disponibiliza recursos da ordem de 20 bilhões de reais diretamente vinculados às administrações municipais das regiões mais pobres. Outros programas, como Luz para Todos, PROUNI, formação profissional e outros também criam inclusão econômica e fortalecem a demanda interna. O PAC, por sua vez, dinamiza a economia pelos investimentos, tanto diretamente nas obras como indiretamente pelo estímulo à indústria de insumos. Outro investimento amplo, anunciado na Conferência, é o programa de construção de um milhão de moradias, que deve atingir essencialmente a demanda de baixa renda. O BNDES, com 168 bilhões de reais para aplicar, constitui hoje um dos principais eixos de mobilização econômica, tanto através de grandes projetos como pela dinamização direta do setor privado.

No conjunto, é uma visão onde se aproveita de certa maneira a oportunidade que surge na crise. A distribuição de renda, o crédito produtivo e a construção de infra-estruturas respondem claramente a demandas prioritárias do país, mas ao mesmo tempo atingem o objetivo de redução da vulnerabilidade frente à crise. No andar de baixo da economia, ninguém faz aplicações financeiras para esperar retorno, o dinheiro circula imediatamente e se traduz em consumo, demanda e emprego. Os intermediários financeiros, acostumados a trabalhar com baixo volume de crédito, alto spread e lucros exagerados, terão gradualmente de se adaptar.

DEMOCRATIZAR O GOVERNO

«E o que estamos presenciando agora é a mais completa ineficácia dos Estados dos países centrais para superar a crise».

Jorge Beinstein

Adotar medidas que nos permitam acompanhar o progresso real da sociedade e do planeta é necessário, mas não suficiente. Temos de assegurar que a sociedade tenha mais possibilidade de cobrar os resultados. As críticas ao tamanho do setor público refletem em geral uma visão ideológica e pouco conhecimento da realidade. Nas palavras de um diretor da École Nationale dAdministration, a famosa ENA, melhorar a produtividade do setor público constitui a melhor maneira de melhorar a produtividade sistêmica de toda a sociedade. O Relatório Mundial sobre o Setor Público de 2005 das Nações Unidas mostra a evolução que houve a partir da visão tradicional da «Administração Pública», baseada em obediência, controles rígidos e conceito de «autoridades», transitando por uma fase em que se buscou uma gestão mais empresarial, na linha do public management, que nos deu, por exemplo, o conceito de «gestor da cidade» no lugar do prefeito e desembocando agora na visão mais moderna que o relatório chama de «responsive governance».

Esta última forma de organização implica que, no espaço público, a boa gestão se consegue por meio da articulação inteligente e equilibrada do conjunto dos atores interessados no desenvolvimento, os chamados stakeholders. É uma gestão que busca «responder» ou «corresponder» aos interesses que diferentes grupos manifestam e supõe sistemas amplamente participativos, e em todo caso mais democráticos, na linha da «governança participativa».

O quadro abaixo ajuda a visualizar esta evolução.

Quadro I - Evolução do conceito de governo

Fonte: Onu , World Public Sector Report 2005, p. 7.

A evolução da Administração Pública tradicional (Public Administration) para o New Public Management se baseou numa visão privatista da gestão, buscando chefias mais eficientes. A evolução mais recente para o responsive governance, que traduzimos aqui por governança participativa, está baseada numa proposta mais pública, onde as chefias escutam melhor o cidadão, e onde a participação cidadã, através de processos mais democráticos, é que assegura que os administradores serão mais eficientes, pois mais afinados com o que deles se deseja. É a diferença entre a eficiência autoritária por cima e a eficiência democrática pela base. A eficiência é medida não só no resultado, mas no processo.

«O modelo de governança... enfatiza um governo aberto e que se relaciona com a sociedade civil, mais responsabilizada e melhor regulada por controles externos e a lei. Propõe-se que a sociedade tenha voz através de organizações não governamentais e participação comunitária. Portanto, o modelo de governança tende a se concentrar mais na incorporação e inclusão dos cidadãos em todos os seus papéis de atores interessados (stakeholders), não se limitando a satisfazer clientes, numa linha mais afinada com a noção de criação de valor público. (...). A teoria da governança olha para além da reforma da gestão e dos serviços, apontando para novos tipos de articulação Estado-sociedade, bem como para formas de governo com níveis mais diferenciados e descentrados. (...). A abertura (openness) e transparência constituem, portanto, parte deste modelo emergente» (Onu, World Public Sector Report 2005, p. 13).

O novo modelo que emerge está essencialmente centrado numa visão mais democrática, com participação direta dos atores interessados, maior transparência, com forte abertura para as novas tecnologias da informação e comunicação e soluções organizacionais para assegurar a interatividade entre governo e cidadania. A visão envolve «sistemas de gestão do conhecimento mais sofisticados», com um papel importante do aproveitamento das novas tecnologias de informação e comunicação.

Para a nossa discussão no Brasil e na América Latina, estes pontos são muito importantes. Têm a virtude de ultrapassar visões saudosistas autoritárias e também a pseudo-modernização que colocava um manager onde antes tínhamos um político, resultando numa mudança cosmética por cima. É uma evolução que busca a construção de uma capacidade real de resolução de problemas através das pactuações necessárias com a sociedade realmente existente. Esta sistematização de tendências mundiais vem dar maior credibilidade aos que lutam pela reapropriação das políticas pela cidadania, na base da sociedade, em vez da troca de uma solução autoritária por outra.

CAPITALIZAR O POTENCIAL DO DESENVOLVIMENTO LOCAL

«Vejo, porém, o Territórios da Cidadania como um irmão-gêmeo do PAC; gêmeos no sentido de que são iniciativas indissociáveis num projeto de reordenação econômica e social que aproveite as demandas da crise para legitimar novos motores de crescimento».

I. Sachs

Com a passagem do milênio, a Humanidade tornou-se dominantemente urbana. Isto implica uma outra racionalidade nos processos decisórios e nas instituições que nos regem, pois hoje cada região ou localidade tem um núcleo urbano que pode administrar o seu desenvolvimento, e este núcleo torna-se, por sua vez, um articulador natural do seu entorno rural. O desenvolvimento local permite a apropriação efetiva do desenvolvimento pelas comunidades, e a mobilização destas capacidades é vital para um desenvolvimento participativo. Inúmeras experiências no mundo têm mostrado que o interesse individual das pessoas pelo seu progresso funciona efetivamente quando ancorado no collective self-interest de desenvolvimento integrado do território. Com sistemas simples de seguimento de qualidade de vida local, e o condicionamento do acesso aos recursos à estruturação de entidades locais de promoção do desenvolvimento, gera-se a base organizacional de um desenvolvimento mais equilibrado. Já se foi o tempo em que se acreditava em projetos «pára-quedas»: o desenvolvimento funciona quando é participativo (Projeto Políticas Nacionais de Apoio ao Desenvolvimento Local).

As finanças globais simplesmente não sabem, em última instância, qual a produtividade final dos recursos aplicados, porque estão muitos andares acima na chamada pirâmide da dívida. A racionalidade da alocação dos recursos exige, em última instância, uma avaliação eficiente do uso final dos empréstimos, coisa bastante mais trabalhosa do que a securitização e semelhantes. O agente de crédito no nível local, que conhece o seu bairro e a sua comunidade, as necessidades e os potenciais da região, torna-se de certa maneira um credenciador da solidez dos usos finais dos recursos. É trabalhoso, exige conhecer a realidade a as pessoas, fazer o seguimento, mas é a única maneira de transformar as poupanças de uns em aumento de produtividade de todos, a chamada produtividade sistêmica do território.

É ampla a experiência nesta área, desde o Grameen Bank no Bangladesh, até às ONGs de intermediação financeira da França, à constituição de Bancos Comunitários de Desenvolvimento e de OSCIPS de crédito em numerosos municípios no Brasil. A exigência da aplicação local da poupança da população, com regras mais amplas de compensação entre regiões ricas e pobres através da rede pública, deverá permitir o financiamento tanto da micro e pequena empresa, como de organizações da sociedade civil empenhadas em projetos sociais e ambientais, como os investimentos públicos locais e regionais em saneamento, manutenção urbana e semelhantes.

Os diversos programas sociais do governo, desde o Bolsa-Família até o Luz para Todos, convergem no seu impacto de dinamizar o acesso local a recursos mesmo nas regiões mais pobres do país. Esta convergência é agora reforçada com o programa Territórios da Cidadania que representa, segundo Ignacy Sachs, um programa anti-recessivo de recorte rooseeveltiano capaz de compor - ao lado do PAC- uma poderosa alavanca, não apenas para resistir às turbulências atuais, mas para deflagrar uma nova dinâmica de crescimento, mais equilibrada do ponto de vista regional e capaz de incorporar, de fato, as populações do campo ao desenvolvimento do Séc. XXI. São cerca de 20 bilhões de reais para 120 regiões do país.

Esta visão, de apoio ao desenvolvimento local, tanto responde a uma política anticíclica como à democratização do governo e ao resgate das desigualdades.

ORGANIZAR OS INSTRUMENTOS DE REGULAÇÃO FINANCEIRA

«Democratizar não só as agências internacionais, como também as relações trabalhistas.»

Artur Henrique, CUT

Naturalmente, dado o peso político do sistema especulativo mundial engendrado nas últimas décadas, predomina na mídia e nas tomadas públicas de posição a busca de um simples conserto, que permita aos especuladores voltar aos bons dias. Mas a realidade é que algumas coisas mudaram de forma irremediável, constituindo deslocamentos sistêmicos. Primeiro, há o fato que a credibilidade dos Estados Unidos e o seu papel de liderança planetária, já fortemente abalados pelos golpes desferidos contra as Nações Unidas, as guerras irresponsáveis, o uso escancarado da tortura e o desprezo geral pela concertação internacional – foram fortemente abalados. Houve um deslocamento geopolítico sistêmico em direção ao mundo multipolar.

Segundo, se já depois do calote de Nixon em 1971, com a desvinculação do dólar da sua cobertura em ouro, já se falava na morte do sistema Bretton Woods, hoje a visão torna-se muito mais ampla, pois houve uma falência generalizada dos mecanismos de regulação que se acreditava serem funcionais. Em particular, a regulação financeira havia sido montada como instrumento destinado a impedir o comportamento irresponsável por parte dos países em desenvolvimento, e a crise surge nos países que se propunham como modelo. Não há instrumentos de regulação multilateral para esta situação. A imagem de um Bretton Woods II, no sentido de uma reformulação sistêmica dos processos regulatórios e das regras do jogo, está no horizonte.

Um terceiro ponto importante é que, diferentemente da crise de 1929, em que cada país se recolheu em posturas defensivas para lamber as suas feridas em mercados protegidos, desta vez há uma atitude concertada e multilateral para se enfrentar a crise. A rapidez com a qual se levantaram recursos para salvar instituições cuja credibilidade é baixíssima, mas cujo poder de estrago é imenso, aponta para uma nova cultura de construção de políticas multilaterais, mas também para o imenso poder político dos especuladores, que tudo farão para conter mudanças estruturais.

Quarto, e particularmente importante para nós, com as sucessivas reuniões do G20, há pela primeira vez um reconhecimento planetário de que o mundo dito «em desenvolvimento» existe não apenas como fonte de matérias-primas e de problemas, mas como fator essencial da construção de soluções[19].

Finalmente, o abalo planetário da confiança nas instituições financeiras não tem volta, pois são milhões os que foram prejudicados nas suas poupanças ou aposentadorias, e circulam em todos os meios de comunicação as contabilidades duplas, o uso dos paraísos fiscais para fraudar tanto o público como as obrigações fiscais, a falsificação dos dados sobre a situação real das instituições, o compadrio que preside às atividades das agências de avaliação de risco. No caso da Enron, depois da WorldCom e da Parmalat, houve uma ofensiva de propaganda em defesa do sistema, sugerindo a imagem das maçãs podres (bad apples) num sistema saudável. Hoje, esta imagem mudou, e a reconstrução da confiança só se dará no quadro de mudanças sistêmicas. São muitas bad apples.

Não é o caso aqui de entrar no detalhe da enxurrada de propostas que surgem, veremos apenas os rumos gerais. É interessante consultar as propostas elencadas na sequência das reuniões do G20, em que já aparece com força a articulação da crise financeira com os desafios sociais e ambientais. As propostas e primeiras ações do presidente Barack Obama para reequilibrar a economia norte-americana (indo além do mercado financeiro), também fazem esperar que surja espaço para uma política mais coerente. Mas se trata, até agora, de propostas apenas.

Da mesma forma como Bretton Woods exigiu dois anos de preparação por equipes técnicas, não se fará uma reformulação real em pouco tempo. Trata-se, até agora, de uma ampla lista de idéias. E não devemos perder de vista que os responsáveis (e beneficiários) do sistema jogarão a carta do tempo, esperando que a crise amaine para que nada mude. Elencamos a seguir alguns elementos destas primeiras propostas, sabendo que ainda carecem do arcabouço técnico de sua sistematização e do poder político de sua implementação[20].

Agrupando as propostas segundo os seus eixos de impacto, as mais significativas vêm na área da governança, já que claramente ninguém estava governando coisa alguma. A principal questão envolve a existência ou não de um instrumento supranacional de regulação financeira global, na linha de uma World Financial Organization (WFO), análoga à Organização Mundial do Comércio (WTO na sigla inglesa). Dado o caráter internacional dos processos especulativos, a sua evolução para sistemas racionais de canalização de capitais em função de necessidades reais do desenvolvimento terá de alguma forma ser coordenada ao nível mundial. Qualquer opção neste sentido foi vetada pelos Estados Unidos, que colocaram nas resoluções a afirmação de que os problemas serão resolvidos antes de tudo pelos «reguladores nacionais». Os Estados Unidos assim preservam a sua capacidade de agir mundialmente, mas de se regularem nacionalmente. Com esta visão, evidentemente, simplesmente não haverá regulação[21] .

As medidas concretas envolvem, essencialmente, a capitalização do Fundo Monetário Internacional, cujos recursos, passando de 250 para 750 bilhões de dólares, poderão apontar a evolução para um mundo menos dolarizado, na medida em que se trata de direitos especiais de saque DES, baseados numa cesta de moedas. Propõe-se, igualmente, a redistribuição dos votos no Fundo e de outras instituições multilaterais. Continuamos, no entanto, no quadro destas propostas, com o dilema central: a finança se tornou mundial, mas não há nada que se pareça com um banco central mundial. Fluxos mundiais versus regulação nacional; processos globais versus gestão fragmentada. Será suficiente um tímido reforço do FMI?

Neste plano tem sido, ainda, colocado um argumento central: com a regulação fragmentada atual, qualquer país que passe a exercer algum controle sobre o movimento de entrada e saída de capitais, visando assegurar o seu uso produtivo e evitar os movimentos pró-cíclicos, passa imediatamente a ser discriminado nos movimentos, tanto pelos investidores institucionais como pelas agências de risco. A regulação, nestas condições, ou é planetária ou ineficiente.

Os conteúdos da regulação reforçada proposta são relativamente óbvios, e não muito misteriosos: trata-se antes de tudo de limitar a alavancagem, que atingiu conforme vimos níveis absurdos. Trata-se, também, de assegurar a transparência dos processos e de organizar o acesso às informações não apenas individualmente, mas em termos sistêmicos[22]. Uma exigência igualmente óbvia é o controle da dupla contabilidade, que se generalizou, bem como o controle dos paraísos fiscais e das fraudes associadas ao off-shore financeiro. As agências de avaliação de risco ganhariam um quadro regulatório (regulatory framework) e não poderiam ser financiadas por quem avaliam[23].

Este tipo de recomendações constitui uma visão de que o sistema deve se manter, mas a sua governança deve melhorar. O problema básico, naturalmente, é o das próprias condições da governança. O elefante no meio da sala – o que não dá para não ver e que é grande demais para mover – é o pequeno clube de gigantes mundiais que maneja todo este processo, que desencadeou o caos e que chamamos por alguma razão misteriosa de «forças de mercado». A delicadeza com que se trata este grupo comove. Na declaração do G20 de 15 de Novembro de 2008, merece apenas três linhas: «As instituições financeiras também (!) devem arcar com a sua parte da responsabilidade na confusão (turmoil) e deveriam fazer a sua parte para superá-la, inclusive reconhecendo as perdas, melhorando a informação (disclosure) e fortalecendo a sua governança e práticas de gestão de risco»[24].

No conjunto, é óbvio que um sistema onde um país detém o poder de emitir uma moeda cujo uso é internacional, é estruturalmente desequilibrado[25]. Qualquer proposta de se regular gigantes planetários sem haver um sistema supranacional efetivo, é estruturalmente ineficaz. Na realidade, estamos aqui no reino do wishful thinking, de propostas destinadas a negociar a transição até sairmos magicamente do fundo do poço, para saudar a volta dos happy days e esperar a próxima crise[26].

A grande incógnita, neste início de 2009, é a nova atuação dos Estados Unidos, com um governo que recebe um país profundamente desmoralizado e caótico nos planos político, militar, econômico e sobretudo ético. Se as forças que estão se agregando em torno a Barack Obama terão dinamismo suficiente para gerar mudanças institucionais, é um ponto de interrogação, mas em todo caso é um potencial e uma oportunidade.

GERAR POLÍTICAS CONVERGENTES EM TERMOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS

É preciso adotar «uma agenda de prioridades que reconcilie os interesses da economia e da sociedade.»

Presidente Lula

Tivemos, portanto, de imediato numerosas propostas de consertos do sistema, sem mexer na sua lógica. A intenção é claramente mostrar que no futuro será diferente, pois teremos governos severos e austeros que cobrarão resultados. Haverá postura e ética no sistema reformado. E os grupos responsáveis por tudo isto, que aliás aparecem tão pouco na mídia quando os dias são bons, passarão a se comportar de maneira socialmente responsável. As propostas surgem mesmo sem muita base institucional ou elaboração técnica, porque uma massa de poupadores no planeta está sendo atingida diretamente – da classe média para cima – pelo derretimento das suas poupanças e das suas esperanças de aposentadoria[27]. E na medida em que o caos financeiro gerado pelos especuladores está atingindo os produtores efetivos de bens e serviços, é o povo em geral que passa a sofrer as consequências. Dentro do sistema, há uma clara consciência da volatilidade política da situação. Propostas, em consequência, surgem rapidamente. A sua implementação – a não ser os trilhões demandados pelos grandes grupos – obedecerá a outros ritmos.

O caos sistêmico gerado e a clara perda de governança econômica, frente ao desespero de uma imensa massa de pessoas prejudicadas, estão gerando um novo clima político. Estão se abrindo possibilidades de se colocar na mesa propostas mais amplas no sentido de um desenvolvimento que tenha pé e cabeça. Mais precisamente, gera-se um espaço para que surjam alternativas de desenvolvimento e para que – não parece um objetivo exorbitante – o nosso próprio dinheiro sirva para fins úteis. Não se deve sonhar excessivamente – muito do espaço político gerado dependerá da profundidade da crise, e esta é uma incógnita. Mas é importante, sim, organizar alternativas sistêmicas, pois o que estamos sofrendo é uma crise estrutural de curto e médio prazos dentro de um quadro de crises mais amplas que se avizinham, particularmente nos planos social, climático, energético, alimentar, de água e outros.

As propostas que estão surgindo vêm de pessoas como Jeffrey Sachs, que propõe que o uso dos recursos financeiros seja formalmente vinculado à construção das Metas do Milênio. Stiglitz trabalha com uma visão de fazer os objetivos de qualidade de vida nortearem a alocação de recursos, e não apenas o chamado Produto Interno Bruto. Hazel Henderson resgata a importância da taxa Tobin, que cobraria um imposto sobre transações internacionais especulativas para financiar um desenvolvimento socialmente mais justo. Ignacy Sachs trabalha com a visão de uma convergência da crise financeira com a crise energética e a necessidade de repensarmos de forma sistêmica o nosso modelo de desenvolvimento. Não se trata aqui de um idealismo excessivo, e sim de uma apreciação fria dos nossos desafios.

A perda de empregos por parte de gente que estava cumprindo bem as suas funções produtivas, porque uns irresponsáveis gostam de ganhar dinheiro com a poupança dos outros, gera indignação. A perda da base de sobrevivência de cerca de 300 milhões de pessoas no planeta que viviam de pesca artesanal, porque grandes empresas de pesca oceânica estão acabando com a vida nos mares, está gerando outra faixa de irritações políticas. O caos climático está trazendo as primeiras amostras do seu potencial, e está gerando outros desesperos, além de tomadas mais amplas de consciência. A contaminação da água doce por excessos de quimização, insuficiências clamorosas de saneamento e esgotamento de lençóis freáticos, está levando a um conjunto de crises setoriais que envolvem desde a redução da pesca até à tragédia de 1,8 milhão de crianças que morrem anualmente por não ter acesso à água limpa e à ameaça de regiões rurais que dependiam de uma segunda safra com irrigação. Limitar a crise às suas dimensões financeiras constitui uma simplificação radical dos desafios.

O desperdício de recursos financeiros nas dinâmicas atuais é avassalador. Segundo as Nações Unidas, «medidos em termos de paridade de poder de compra do ano 2000, o custo de se liquidar a pobreza extrema – o montante necessário para puxar 1 bilhão de pessoas para cima da linha de pobreza de $1 por dia – é de $300 bilhões»[28]. A realidade é que a utilidade marginal do dinheiro, em termos de sua capacidade de gerar qualidade de vida, decresce rapidamente quanto mais se eleva a renda. Em outros termos, quanto mais os recursos são orientados para a baixa renda, maior é a utilidade. Em termos prosaicos, rendem mais. Assegurar a renda mínima planetária faz todo sentido, é uma forma simples, com as tecnologias atuais, de multiplicar o valor real dos recursos. Como, além do mais, os recursos que chegam à base da pirâmide são transformados em demanda efetiva, e não em especulação, estimulando, portanto, a produção e o emprego, é a própria produtividade sistêmica dos recursos que aumenta. A solução que permite enfrentar simultaneamente os dramas sociais, os desafios ambientais e a racionalidade no uso de recursos econômicos está na resposta organizada às necessidades mais prementes da base da pirâmide. Estamos vivendo a era do desperdício. É tempo de orientar os recursos para os seus usos mais produtivos.

As alternativas não serão construídas da noite para o dia. Algumas medidas são óbvias, e já estão sendo amplamente discutidas: controlar os paraísos fiscais, taxar os movimentos especulativos, organizar sistemas de controle e regulação sobre os intermediários financeiros, voltar a separar as atividades propriamente bancárias dos investidores institucionais, criar sistemas locais de financiamento e assim por diante.

Mas numa visão mais abrangente, temos de estar conscientes de que estamos enfrentando a construção de uma nova institucionalidade. O planeta não sobrevive – e muito menos o bípede curiosamente chamado de homo sapiens – sem amplos processos colaborativos, visão de longo prazo, planejamento e intervenções sistêmicas. O papel do Estado precisa ser resgatado, já não como socorro de iniciativas corporativas irresponsáveis, mas como articulador de um desenvolvimento mais justo e mais sustentável, e com forte participação da sociedade civil organizada.

Um outro mundo não é apenas possível, é necessário. O desafio para o mundo progressista é aproveitar as janelas de oportunidade que a crise financeira nos abre, para sistematizar uma visão alternativa. Temos de mostrar que uma outra gestão é possível.

Viável? Lamentavelmente, esta não é a questão. As medidas terão de ser tomadas. O aquecimento global, por exemplo, está se dando, e a opção de se queremos ou não enfrentá-lo não está na mesa, e sim o como. A crise financeira representa apenas uma oportunidade – e não uma garantia – para organizarmos uma convergência de forças da sociedade interessadas num desenvolvimento que tenha um mínimo de viabilidade econômica, de equilíbrio social e de sustentabilidade.

Organizamos, assim, no presente estudo, um conjunto de visões, em torno de dez desafios que nos pareceram emergir das discussões: o desafio ambiental e o paradigma energético-produtivo; o drama da desigualdade; o papel do Estado; a reorientação do crédito; a participação da força de trabalho; a inclusão produtiva; a democratização do governo; o potencial do desenvolvimento local; a regulação financeira; e, finalmente, a convergência das dinâmicas econômicas, sociais e ambientais. Buscamos ilustrar estas visões de maneira ampla, dando ao leitor que não presenciou as discussões um pano de fundo dos diversos problemas abordados, recorrendo tanto a falas do Seminário, como a diversos estudos que permeiam esta discussão. Buscamos, também, fugir aos resumos burocráticos que são frequentemente infiéis e ilegíveis. Pensamos ter sido fiéis ao espírito e aos conteúdos fundamentais do evento. E assumimos evidentemente a responsabilidade pelas opiniões emitidas[29].

O Seminário foi, sem dúvida, importante e permitiu dar um salto na visão de conjunto que as pessoas têm sobre a crise e os seus desafios. Mas é uma iniciativa que se dá no contexto de uma discussão que hoje é planetária. Estamos todos à procura de rumos, numa visão construtiva, em que os problemas-chave sejam realmente encarados com propósitos transformadores.

NOTAS

1New Scientist , 2008, vol. 18, Outubro, p. 40; para acessar o gráfico online veja http://dowbor.org/ar/ns.doc ; o dossiê completo pode ser consultado em www.newscientist.com/opinion ; os quadros de apoio e fontes primárias podem ser vistos em http://dowbor.org/ar/08_ns_overconsumption.pdf ; contribuiram para o dossiê Tim Jackson, David Suzuki, Jo Marchant, Herman Daly, Gus Speth, Liz Else, Andrew Simms, Suzan George e Kate Soper.

2No original: «The science tells us that if we are serious about saving the Earth, we must reshape our economy. This, of course, is economic heresy. Growth to most economists is as essential as the air we breathe: it is, they claim, the only force capable of lifting the poor out of poverty, feeding the worlds growing population, meeting the costs of rising public spending and stimulating technological development – not to mention funding increasingly expensive lifestyles. They see no limits to growth, ever. In recent weeks it has become clear just how terrified governments are of anything that threatens growth, as they pour billions of public money into a failing financial system. Amid the confusion, any challenge to the growth dogma needs to be looked at very carefully. This one is built on a long standing question: how do we square Earths finite resources with the fact that as the economy grows, the amount of natural resources needed to sustain that activity must grow too? It has taken all of human history for the economy to reach its current size. On current form, it will take just two decades to double», New Scientist, 2008, vol. 18, Outubro, p. 40.

3Há imensa literatura sobre o assunto. O gráfico anexo, conhecido como «taça de champagne», é do Relatório de Desenvolvimento Humano 1998 das Nações Unidas; para uma atualização em 2005, ver Human Development Report 2005, p. 37. Não houve mudanças substantivas. Uma excelente análise do agravamento recente destes números pode ser encontrada no relatório Report on the World Social Situation 2005, «The Inequality Predicament», United Nations, New York. O documento do Banco Mundial, The Next 4 billion, que avalia em 4 bilhões as pessoas que estão «fora dos benefícios da globalização», é igualmente interessante – IFC. The Next 4 Billion, Washington, 2007; estamos falando de dois terços da população mundial. Para uma análise ampliada do processos, ver Ladislau Dowbor, Democracia Econômica, ed. Vozes 2008, bem como o artigo «Inovação Social e Sustentabilidade», ambos disponíveis em http://dowbor.org .

4No original: «The financial-services industry is condemned to suffer a horrible contraction. In America the industrys share of total corporate profits climbed from 10% in the early 1980s to 40% at its peak in 2007», «A Special Report on the Future of Finance», The Economist, 2009, 24 de Janeiro, p. 20.

5No original: «In fact, the choice hinges on the interests of the economy as a whole. After all, it is taxpayers and savers who pay for the financial crises». Tobin: «I suspect we are throwing more and more of our resources, including the cream of our youth, into financial activities remote from the production of goods and services, into activities that generate high private rewards disproportionate to their social productivity», «A Special Report on the Future of Finance», The Economist, 2009, 24 de Janeiro, p. 22 – A expressão «investidores especulativos» (speculative investors) utilizada pelo The Economist é curiosa e mostra o desconforto do The Economist, que sempre defendeu a especulação financeira como fator de fluidez de capitais e precisa, como Greenspan e tantos outros, reajustar o discurso.

6IPEA – Pobreza e riqueza no Brasil metropolitano – n.º 7, Agosto de 2008, p. 11 – Documento disponível em http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/ReducaoPobreza_CPresi7.pdf .

7O processo é mundial. Nos países desenvolvidos, a renda do trabalho baixou de 68% da renda nacional em 1980 para 62% em 2005 (IMF, Finance & Development, June 2007, p. 21); no caso brasileiro, estamos falando de uma participação que baixou fortemente 1995 e 2004, sendo difícil a comparação pela mudança de metodologia em 2001. Já foi de 45%. Em 1999 era de 38,3%. Em 2006 houve ligeira recuperação para 40,9%, em função das políticas do atual governo.

8SCHIEBER, George, FLEISHER, Lisa e GOTTRET, Pablo (2007), «Getting Real on Health Financing», Finance and Development, publicação do Fundo Monetário Internacional, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/12/schieber.htm .

9The Economist , 14 a 20 de Março 2009, p. 37, citando dados do Newsweek.

10RODRIK, Dani (2009), «A plan b for global finance», The Economist, 14 de Março, p. 80.

11Ver «Pesquisa mensal de juros», http://www.anefac.com.br/m3_preview.asp?cod_pagina=10782&cod_idm=1 .

12IPEA (2009), «Transformações na indústria bancária brasileira e o cenário de crise», Comunicado da Presidência, p. 15.

13Segundo pesquisa industrial divulgada pelo O Estado de S. Paulo, «na média entre Outubro e Dezembro, período mais agudo da crise mundial, que fez subir o custo dos financiamentos, os desembolsos para pagamentos de juros foram 11% superiores aos gastos com salários». Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) sobre os gastos da indústria brasileira com pagamentos de juros. Ver: O Estado de S. Paulo, 02/02/09, pesquisa completa disponível em: http://www.fiesp.com.br/competitividade/downloads/FIESP_Custo_Capital_Competitividade_090130.pdf). O lucro de um grupo, o Bradesco, foi de 7,6 bilhões de reais em 2008, quanto o orçamento do Programa Bolsa Família, que atinge 48 milhões de pessoas, é de 11 bilhões. O «assistencialismo», evidentemente, não é bem onde se comenta. Até uma pessoa como Marcos Cintra clama contra o cartel de bancos comerciais no Brasil e os spreads escandalosos («Its the Spread, Stupid», Folha de São Paulo, 2 de Fevereiro de 2009, p. 3).

14Essas propostas são amplamente conhecidas, mas travadas por um argumento oportunista: os juros elevados nos protegeriam da inflação. Para a refutação do argumento, ver trabalhos de Paul Singer e de Amir Khair.

15IMF, Finance and Development, Junho 2007, p. 44.

16IBGE, Economia Informal Urbana, Rio de Janeiro, 2005, pp. 29-30.

17IPEA (2006), «Brasil, o estado de uma nação – mercado de trabalho, emprego e informalidade», Rio de Janeiro. «Na sua expressão mais direta, o setor informal é encarado como gerador de empregos de baixa qualidade e remuneração, ineficiências e custos econômicos adicionais, constituindo uma distorção a ser combatida. (...). Em 1992, o percentual da informalidade era de 51,9%, atingiu 53,9% em 1998, voltando a 51,7% em 2003 e caindo para 51,2% em 2004» (pp. 337-339). Os dados são muito semelhantes praticamente para a totalidade da América Latina.

18UN (2005), The Inequality Predicament, Nova Iorque, p. 30.

19A composição do Comité de Basileia de Supervisão de Bancos é eloquente: «The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. It seeks to promote and strengthen supervisory and risk management practices globally. The Committee's members come from Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States», www.bis.org/press/p081120.htm.

20Nesta perspectiva, vale mencionar a ampliação da visão na reunião do G20 em 2 de Abril 2009 em Londres: «We have today therefore pledged to do whatever is necessary to restore confidence, growth, and jobs; repair the financial system to restore lending; strengthen financial regulation to rebuild trust; fund and reform our international financial institutions to overcome this crisis and prevent future ones; promote global trade and investment and reject protectionism, to underpin prosperity; and build an inclusive, green, and sustainable recovery», «The Global Plan for Recovery and Reform».

21«We will implement reforms that will strengthen financial markets and regulatory regimes so as to avoid future crises. Regulation is first and foremost the responsibility of national regulators who constitute the first line of defense against market instability», Declaração final do G20, Novembro 2008, ponto 8, www.nytimes.com/2008/11/16/washington/summit-text.html. Na reunião do G20 de 2 de Abril 2009, a visão é mais próxima das soluções multilaterais, mas o anexo à declaração final, sobre as medidas de regulação financeira, é extremamente tímido.

22Vários estudos preliminares apontam para o fato que as instituições financeiras faziam o seu cálculo de risco individualmente, mas considerando que o ambiente externo se manteria estável. Assim, ninguém fazia a avaliação de risco sistêmico, nem organizava informações a respeito. Stijn Claessens, do FMI, se refere ao fato que o próprio sistema de informações é inadequado: «The crisis has highlighted the size of information gaps we face, both nationally and internationally. More and better information is needed if markets and authorities are to better assess the build-up of systemic risk. Addressing this requires a review of rules on transparency, disclosure and reporting», «What G20 leaders must do to stabilize our economy and fix the financial system», VoxEU.org Publication, November 9, 2008, p. 37. O documento apresenta visões e propostas de 17 especialistas, em trabalho coordenado por Barry Eichengreen – http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2543 .

23Willem Buiter, da London School of Economics, sugere: «Make it impossible to combine rating activities with other profit-seeking activities in the same legal entity», «What G20 leaders must do...», p. 19.

24«Statement from G-20 Summit», 15 de Novembro 2008, ponto 8. Esta timidez se mantém nas declarações do G20 de Abril 2009.

25O presidente do Banco Central da China, Zhou Xiaochuan (2009), explicita isto em carta ao FMI: «The desirable goal of reforming the international monetary system, therefore, is to create an international reserve currency that is disconnected from individual nations and is able to remain stable in the long run, thus removing the inherent deficiencies caused by using credit-based national currencies», «Carta ao FMI», Wall Street Journal, 24 de Março.

26As propostas no Fórum de Davos 2009 mostram essa falta total de realismo frente às novas dinâmicas, o chamado «5I Framework» (Insight, Information, Incentives, Investments, Institutions), na linha dos pequenos resumos dos manuais de gestão. O lema do World Economic Forum nos aparece como bastante irreal: « Committed to Improving the State of the World », WEF, Global Risks 2009, p. 14 – http://www.marsh.pt/documents/globalrisks2009.pdf . As visões sistematizadas no Fórum Social Mundial 2009, simetricamente, hoje aparecem como bastante mais realistas.

27Com bom humor, o Economist de 6-12 de Dezembro de 2008 mostra na capa um imenso buraco negro e a manchete «Where have all your savings gone» (ou seja, «para onde foram todas as suas poupanças»). O título é uma brincadeira com a música «Where have all the flowers gone», cantada por pessoas alegres em 1968. Mas na realidade, é a poupança de uma imensa massa de pessoas que foi para o buraco, e estas pessoas não estão nada alegres. Na realidade, não desapareceu riqueza, o mundo continua a contar com o mesmo número de casas, de carros etc. É o direito sobre estas casas e outros bens que mudou de mãos. Esta apropriação de riquezas por quem não as produziu, e inclusive desorganiza os processos produtivos, constitui um dos elementos centrais da deformação do sistema.

28«Measured in 2000 purchasing power parity terms, the cost of ending extreme poverty – the amount needed to lift 1 billion people above the $1 a day poverty line – is $300 billion», United Nations, «Human Development Report 2005», p. 38. Sobre a renda mínima e a sua universalização, ver os trabalhos de Eduardo Suplicy, em particular a sua obra de 2006, Renda de Cidadania, Cortez/Perseu Abramo, São Paulo.

29Um conjunto de materiais sobre o Seminário, inclusive entrevistas com participantes, pode ser encontrado no site de Carta Maior, no link http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?home_id=102&alterarHomeAtual=1 .

*Ladislau Dowbor

Doutor em Ciências Económicas (Escola Central de Planeamento e Estatística de Varsóvia), Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e consultor de diversas agências das Nações Unidas. É autor de Democracia Econômica (Vozes), O que É Poder Local (Brasiliense) e de numerosos estudos sobre desenvolvimento. Os seus trabalhos estão disponíveis na íntegra, em regime copyleft, em http://dowbor.org.

Phd in Economic Sciences (Central School of Planning and Statiscs of Varsovia), Professor of Economics at the Catholic University of São Paulo, consultant to various United Nations agencies, and author of Democracia Econômica (Vozes), O que É Poder Local (Brasiliense). Books and papers can be found (copyleft) on http://dowbor.org.