Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

Compartilhar

Cadernos de Estudos Africanos

versão impressa ISSN 1645-3794

Cadernos de Estudos Africanos no.32 Lisboa dez. 2016

https://doi.org/10.4000/cea.2109

ARTIGO ORIGINAL

La « Participation Africaine » dans un Sport Olympique : Luttes spatiales et enjeux de nationalités

A participação africana num desporto olímpico: Lutas espaciais e questões de nacionalidade

Antoine Marsac

Université de Bourgogne-Franche-Comté, Laboratoire Socio-psychologie et Management du sport, Campus Universitaire de Montmuzard, 21 078 Dijon Cedex, France, endereço de correio eletrónico: Antoine.marsac@u-bourgogne.fr

RÉSUMÉ

Cet article analyse les stratégies de reconnaissance dune discipline olympique : le canoë de slalom. Il interroge en particulier les processus de diffusion de ce sport en Afrique en étudiant précisément sa place en tant que discipline au sein du mouvement olympique. Mais comment la diffusion dun sport parmi les pays africains peut-elle cristalliser des enjeux nationaux ? Pour comprendre la complexité de cet objet, le remaniement des aires culturelles issues du joug des empires coloniaux est interrogé. Il sagit dinscrire les perceptions de la participation olympique dans les rivalités où elles sinscrivent depuis les Indépendances. Lenquête restitue lapport de la nationalité comme critère déligibilité du sportif, en semployant à relater les faits présidant à sa sélection olympique. Elle soulève la question des traditions : françaises et anglo-saxonnes à travers lappropriation dune culture sportive. Ce maniement des catégories de perception repose sur lexpression de luttes pour la légitimité de la représentation, en interrogeant le recours à la binationalité des sportifs.

Mots-clés : canoë, slalom, jeux olympiques, luttes spatiales, nations africaines, enjeux de nationalités

RESUMO

Este artigo analisa as estratégias de reconhecimento de uma modalidade olímpica: a canoagem slalom. Interroga, em particular, os processos de difusão deste desporto em África estudando o seu lugar como modalidade no movimento olímpico. Mas como pode a difusão de um desporto entre os países africanos cristalizar questões nacionais? Para entender a complexidade do tema, é interrogada a remodelação das áreas culturais saídas do jugo dos impérios coloniais. Trata-se de inscrever as perceções da participação olímpica nas rivalidades em que elas se inscrevem desde a Independência. A pesquisa restitui a contribuição da nacionalidade como critério de elegibilidade do atleta, procurando relatar os factos que presidem à seleção dos atletas olímpicos. Ela aborda a questão das tradições francesas e anglo-saxónicas através da apropriação de uma cultura desportiva. A utilização de categorias de perceção baseia-se na expressão de lutas pela legitimidade da representação, interrogando o recurso à dupla nacionalidade dos desportistas.

Palavras-chave: canoagem, slalom, jogos olímpicos, lutas espaciais, nações africanas, questões de nacionalidade

Longtemps considérée comme une pratique non-compétitive, le canoë, loisir de masse est aujourdhui devenu un véritable sport olympique. Les embarcations sont conçues pour un usage libre ou de compétition, comme le mentionnait déjà Pierre de Coubertin en 1938[1]. Le canoë englobe un ensemble de pratiques dans lequel les pagayeurs différencient le tourisme, des épreuves dans les torrents. Il sagit de naviguer au gré des mouvements deau (vagues, rouleaux, tourbillons) selon un parcours imposé et matérialisé par des piquets de portes. Si le canoë de slalom a été créé en 1932 sur un lac en Suisse, cette discipline se déroule, depuis son origine, dans un milieu balisé. Des équipements permettent dadapter la pratique dans les villes hôtes en aménageant artificiellement un torrent tout en régulant son débit. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la rivière est transformée au gré des avancées technologiques comme les stades deau vive (SEV) (Marsac, 2008). Cet article revient sur lémergence récente de cette discipline en Afrique à travers la tension entre pays leaders. Si dans ce continent, le développement du canoë est constitutif de la culture des peuples, les dynamiques de diffusion (Morgan, 1995) sont longtemps restées lapanage de puissances coloniales (Angleterre, France) vers les pays les plus riches du continent (dabord lAfrique du Sud puis les pays dAfrique du Nord et le Nigéria). Mais comment cette activité a-t-elle pu émerger dans le continent et par quels biais sest-elle diffusée ? Quels sont les enjeux de linscription dune discipline olympique comme le canoë en Afrique ? Quels rôles respectifs ont joué les pays anglophones et francophones dans cet essor ?

En revenant sur lémergence du canoë depuis les périodes coloniales, ce travail examine la participation nationale sur des critères historiques. Il entend démontrer que le rôle politique des nations peut être à lorigine de la diffusion de ce sport dans dautres continents que lEurope. En sappuyant sur une série de douze entretiens, on se focalise sur les dispositifs de développement olympique du slalom à travers les relations politiques entre pays francophones et anglophones qui imposent leurs règlements. Lobjectif est de mettre à jour limportance de la binationalité dans la participation olympique. Si la nationalité est définie comme un lien juridique entre un individu et un État, en sport elle renvoie à la sélection dun ressortissant en équipe nationale (Guillaumé, 2011). Pour en mesurer les effets, lindicateur à prendre en compte est la participation aux Jeux olympiques (JO). A lorigine, les Sud-africains ont été les premiers participants en 1992[2] car le canoë était un sport officiel durant lapartheid (Augustin, 2010), leur pays étant reconnu par la Fédération internationale de canoë (FIC), instance qui navait pas interdit la participation des kayakistes dAfrique du Sud aux JO.

Contexte

Larrivée du slalom aux JO est à rapprocher de sa mise en spectacle et de son retentissement mondial (Marsac, 2011). Linscription olympique de ce sport est liée à lengagement des nations et à lévolution des règlements. En slalom, les cinq meilleures pays au monde – la France, lAllemagne (divisée jusquen 1990), lAngleterre, lItalie, lAustralie et la Tchécoslovaquie (qui se scindera en deux en 1993) – sont ceux qui détiennent le plus de médailles dans les compétitions internationales[3]. LEurope domine donc depuis 1972. Si des médailles ont été obtenues par Américains, Japonais, Togolais, Néo-zélandais ou Espagnols, la totalité des titres a été remportée par les nations précédemment citées. Celles-ci possèdent une forte tradition de compétition au sein dun espace devenu aujourdhui très concurrentiel.

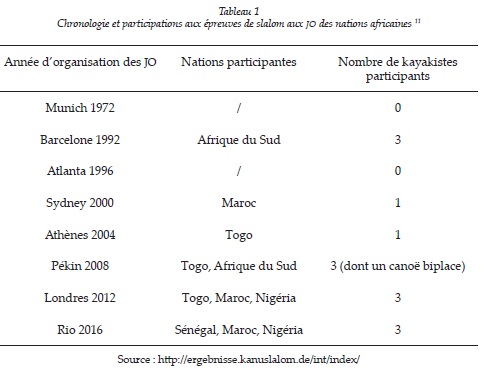

Les épreuves de slalom des Jeux olympiques, ont permis aux kayakistes africains, longtemps restés confinés, de sortir de lanonymat : trois pays africains participent aux JO de Rio 2016 (le Maroc, le Nigéria et le Sénégal). Ces nations sont encore en émergence dans ce sport même si elles sont depuis reconnues par le Comité international olympique (CIO) et soutenus par les fédérations subventionnées par les États. Cette recherche analyse limportance de ces entités en canoë, même si les huit nations recensées disposent de peu dinfrastructures pour lentraînement de kayakistes et lorganisation de championnats continentaux en Afrique.

Cette discipline inscrite au programme des JO depuis 1972[4] sest dabord développée dans les grandes villes européennes, notamment à Strasbourg puis à Genève pour évoluer, à partir de sa reconnaissance olympique, vers les métropoles des autres continents (Marsac, 2008 ; 2014). Dans les pays émergents ou en développement (Heinemann, 1993), le canoë peut être rapproché de lattrait des citadins pour les loisirs pratiqués dans la nature au sein des différentes sphères des sociétés (économique, sociale et politique). Ces dernières se sont dotées déquipements spécifiques pour recevoir les JO, à linstar aujourdhui de Rio. En effet, depuis leur désignation, les villes hôtes ont aménagé des sites destinés avant tout à lorganisation et à la tenue des épreuves : les SEV. Sur le plan médiatique, les JO constituent un évènement majeur pour la discipline car il sagit du seul moment où les chaînes hertziennes consacrent une partie de leur programme à la retransmission en direct des épreuves. En effet, à cette occasion, les parts daudience du slalom augmentent comme en témoigne le succès des compétitions lors des dernières olympiades (Ina STAT, 2012) (augmentation du temps de retransmission télévisuelle des épreuves slalom aux JO). Cette mise en avant médiatique serait surtout due au perfectionnement dinfrastructures dédiées au spectacle sportif. Dautres facteurs tendent à accréditer la thèse de limpact de laménagement des sites olympiques parmi lesquels la participation des nations et laugmentation du nombre de spectateurs assistant aux épreuves.

Mais lorganisation de compétitions olympiques de slalom permettrait-elle réellement de développer et de diffuser ce sport en Afrique ? Pour y répondre, lanalyse proposée ici se fonde sur un travail mené à partir darchives du CIO et danalyse de la presse. Ces données émanent dun corpus de publications et textes officiels traitant de la participation des nations aux JO.

Revue de littérature

Une abondante littérature, essentiellement anglophone, est consacrée aux post-colonial studies (Bale et Cronin, 2003 ; Mangan, 1986 ; Deville-Danthu, 1998 ; Combeau-Mari, 2004). Des spécialistes des sciences sociales démontrent que le sport est un phénomène qui puise son ambivalence dans le lien entre Empires et États (Larcher-Goscha, 2003 ; Singaravélou & Sorez, 2010). En effet, le sport prend son essor à mesure que se structurent les régimes politiques en Afrique comme sur les autres continents. À ses débuts, ce loisir est associé à la récupération du labeur puis il devient un phénomène planétaire qui renforcerait la concurrence des nations (Guttmann, 1994). Reprenant cette hypothèse, ce travail sappuie sur une sociologie historique des activités émergeant dabord en Occident. Puis, il en décèle les stratégies de développement, à travers auras et puissance des Empires coloniaux britannique et français (Denis, 2009, p. 45).

Pour comprendre lenjeu des stratégies géopolitiques, les différences institutionnelles et administratives seront interrogées dans le contexte dactivités importées. Dans les sociétés africaines encore marquées par le passé, le colonat a joué un rôle déterminant à lorigine de limpérialisme et de léclosion de foyers de diffusion du sport dans chaque aire culturelle des berceaux de peuplement. Le canoë est toujours pratiqué dans des sociétés et des clubs fondés par des Européens (Français, Anglais). Cette situation des institutions sportives de pays aujourdhui souverains sinscrit dans louverture des nations à la concurrence (Augustin, 2010). Ce mouvement est bâti en fonction du degré dessor de la culture sportive dans les ensembles nationaux et continentaux (Spurr, 1993) et de la réception différentielle des normes transmises par les puissances impérialistes. Nous posons lhypothèse que le foyer de diffusion dun sport par la nation colonisatrice serait réapproprié par les nations dominées lors dépreuves des JO.

Cadre théorique

Les clivages ou similitudes dans les approches de lactivité entre pays francophones et anglophones doivent être appréhendées pour comprendre comment luniversalité dune discipline peut être interrogée. Si « lempire le plus étudié » demeure celui de la Grande Bretagne (Dine, 2011), le rôle des autres nations dans la reconnaissance et linscription dune discipline olympique peut être envisagé à la lumière des catégories de la sociologie du sport (Defrance, 2000) et des caractéristiques sociales et politiques des affiliations nationales. Des travaux dhistoire analysent comment la culture sportive se modifie, sadapte et se recompose lorsque de nouvelles nations apparaissent (Denis, 2009 ; Blanchard et al., 1995). Dans ce contexte, les relations entre pays du Nord et pays du Sud ont pu se construire dans lexploration des colons et la connaissance des territoires perçus comme de grands espaces. Les relations entre les pays africains comme lAfrique du Sud peuvent ainsi se lire comme linfluence de facteurs géostratégiques sur les cultures sportives (Schotté & Érard, 2006) rendue possible par la tutelle militaire des colons (Singaravélou & Sorez, 2010, p. 23). Mais pour se prémunir contre toute essentialisation, il sagit de rester en retrait des formes de justifications des acteurs et de privilégier le niveau des interactions institutionnelles pour saisir les processus de participation nationale à luvre dans les sports olympiques. Ainsi, convient-il de décrire le contexte daccès aux pratiques et la teneur des relations politiques entre nations africaines et Empires coloniaux.

En effet, on peut se demander comment des sports ont pu évoluer dans des contextes différents de ceux qui lont vu naître ? Arjun Appaduraï (2005) a identifié en Inde, à propos du cricket, une diffusion par des propriétaires anglais et une adaptation par les locaux. Dans les pays dominés par lempire britannique, cette réappropriation du sport à lère de la globalisation, montre que cette activité sest muée en institution. La fédération indienne a influencé le cricket au niveau mondial. À partir de ce cas emblématique, Sébastien Darbon (2008) démontre que limpérialisme anglo-saxon est le vecteur de transmission représenté par le sport dans linculcation de normes globales. Il sagit dune posture qui ouvre sur des comparaisons entre les activités et les remaniements des aires culturelles sous le joug des empires coloniaux. Elle sapplique à restituer des éléments de contextes et particulièrement les marques de distinction entre les groupes sociaux (anoblissement). Le développement du sport comme forme dimpérialisme dans les aires culturelles considérées et la diffusion des activités deviennent dès lors un révélateur des fractures des sociétés (apartheid, ségrégations ethniques ). La diffusion didéologies impérialistes (McLaughlin & Torres, 2011) senracine dans les cercles dadministrateurs coloniaux dans les comptoirs britanniques (Darbon, 2011). Dans les colonies de peuplement comme Le Cap, en prenant le seul exemple de lAfrique du Sud, des enjeux culturels se jouent au sein des sports et sont révélés dans les tensions entre afrikaners et colons anglais lors de la guerre anglo-boer. Le canoë sert de « modèle sportif pour larticulation ultérieure du statut subalterne des populations colonisées » (Dine, 2011, p. 626). Les Sud-africains ont été longtemps évincées des compétitions à cause de ce régime contraire aux droits de lhomme occidentaux et porté par les groupes dominants (Afrikaners souvent binationaux). En ce sens, le canoë par son importation anglaise et le fait que la FIC nait pas boycotté cette nation représente un cas deurocentrisme des autorités coloniales. Les kayakistes afrikaners ont imité les Britanniques et les Allemands en important du matériel. Les clubs ont été créés par lélite anglophile et binationale du Cap.

Aspects méthodologiques

Les facteurs différentiels dimplantation dune même activité reposent sur des clivages culturels qui sont le lot des équipes et des rencontres sportives dans une démarche qui tend à légitimer lemprise des colons sur les colonisés. Cependant, loin de se réduire au conflit ou à une opposition duale, des liens se tissent entre pratiquants, invitant à repenser limpérialisme par une lecture anthropologique dépassant les frontières traditionnelles. Le dialogue entre sciences sociales y occupe une place centrale car cela nécessite de comparer les foyers de diffusion du sport. La question de limpérialisme permet de repenser les catégories de différenciation (Blanchard et al., 1995) des sportifs. Les processus dexpansion dun sport interpellent de manière croisée tant lhistoire que lanthropologie à travers la globalisation et lacculturation. Pour réaliser ce travail, douze entretiens dune durée moyenne de quarante minutes ont été réalisés auprès des représentants des institutions régissant la pratique (clubs, fédérations). En parallèle, une analyse documentaire a été entreprise, avec la collaboration des institutions susnommées. De plus, les contenus des forums[5] dédiés à ce sport sur Internet ont été analysés. Cette démarche qualitative a permis de dresser un panorama des connaissances disponibles, de leur mode de constitution, danalyser la diffusion du canoë en Afrique à travers ses usages. Cette recherche sappuie sur un travail socio-historique, étudiant lorganisation des institutions régissant le canoë en Afrique. Nous nous attachons, dans un premier temps, à saisir la diffusion des univers sportifs ; ces derniers sétant initialement investis dans une pratique amateure avant de convertir plus ou moins partiellement leur loisir en une activité de haut niveau. Par la suite, nous appréhendons les processus de développement des activités en lien avec les stratégies des États, les ressources mobilisées par les acteurs – quil sagisse de leurs ressources internes ou des ressources externes, et leurs modes daccès. À ce titre, plusieurs échelles danalyse ont été considérées (instances (bi-)nationales et institutions internationales).

Le troisième présupposé tient à ce que ce mot dordre de diffusion de lactivité dans les anciennes colonies soit en lien avec les modalités de pratique du slalom en Afrique. Les transferts de modèles nationaux dans le processus de construction entre métropoles et les colonies au temps de la colonisation puis entre les colonies ayant acquis leur indépendance constituent donc une approche privilégiée dans les dernières parties de cette contribution.

Genèse et diffusion du canoë en Europe puis en Afrique

Le passage dune embarcation utilitaire à un loisir sopère par ruptures successives. Le déclin de lactivité fluviale annoncé dès la fin du XVIIIe siècle amorce la transition des usages utilitaires de lembarcation aux sports contemporains. Depuis, les influences des Empires coloniaux en matière de diffusion des sports, lactivité ne cesse dévoluer pour aboutir à la pratique olympique.

Les pratiques du canoë : définitions et ancrages géostratégiques

Cette première partie aborde lémergence des premiers usages sportifs des canoës et kayaks. Elle a pour but de dexposer la formation des pratiques et des espaces investis par les pratiquants. Elle pose les jalons nécessaires à la compréhension de lactivité. Une série de questions peut être posée. Alors que la navigation est une activité qui remonte à la plus haute antiquité (civilisations anciennes[6]), comment des navigateurs en viennent à rechercher des « eau vive », sur les cours deau ? À partir de quand sest-on intéressé à la rivière comme lieu de pratiques sportives et de loisirs ? Toutes ces questions renvoient à lévolution du rapport des pratiquants aux espaces de pratique. Autrement dit, il sagit détudier comment la recherche de leau vive manifeste une forme de sensibilité « urbaine », et, en retour, comment lactivité façonne la sensibilité à la nature. Dans le contexte de diffusion des cultures sportives, on peut se demander à partir de quand sest-on intéressé à la rivière comme lieu de pratiques sportives et de loisirs. Il sagit didentifier les conjonctures historiques ayant permis de construire les relations entre les pays du Sud et les pays du Nord à travers la pratique du canoë. Après avoir rappelé que ce sport est né en Angleterre lors de la période victorienne, il faut sattacher à montrer les ressorts de sa diffusion à travers limpérialisme britannique. Cet essor sest produit dans nombre de pays au cours de la période récente, mais na eu nulle part le rythme et lampleur quil a connus en France au cours du XXe siècle.

Avant déclairer les conditions davènement de lactivité, précisons dabord ce que recouvre la notion deau vive. La descente de rivière, la réalisation de figures dans une vague constituent des manières de naviguer en canoë. Dans ses fondements, leau vive[7] repose sur une classification construite par les élites à lorigine du développement du canoë. Elle englobe des pratiques réunies autour des termes « courants », « rochers ». Lexpression est surtout employée au singulier. Elle désigne une construction qui rassemble les adeptes de la rivière, des pratiques originelles jusquà celles daujourdhui[8] avec le développement du canoë. De plus, les loisirs en rivière se sont considérablement diversifiés et recouvrent aujourdhui différents usages des cours deau. Les pratiques en eau vive ont été précédées par des formes de navigation sans recherche particulière du courant ou des rapides, tout comme les expéditions alpines par des voies difficiles ont été précédées par des ascensions cherchant la voie daccès la plus facile (la voie « normale » : avant 1880). Le canoë de loisir est apparu peu après la Révolution française et reste jusquau XIXe siècle exclusivement pratiqué par des rentiers mus par un « ethos de conquête » des torrents dans le contexte colonial (Marsac, 2008).

En France, le canoë est lié à la batellerie et aux usages bourgeois des voies navigables ayant transformé cette pratique, jadis utilitaire en un loisir distinctif grâce à lapparition dune classe navigant en rivière et se démarquant du canotage. Lavènement du loisir coïncide avec lapparition de sensibilités à la nature et à lAutre. En effet, lexemple du canoë illustre comment ont émergé les rapports daltérité entre lélite formée par les adeptes du Canoë Club et les populations des vallées françaises traversées. Laugmentation des effectifs du club nest significative quau début des années 1920. Le loisir sur les cours deau français préfigure laccès des membres du club à une forme dexploration des milieux rivulaires comme les loisirs en milieu torrentiel ou les grandes expéditions lointaines en Afrique (descentes des sources du Nil). En 1929, la Société géographique encourage le développement du canoë afin de mieux connaître les populations rurales et africaines. Lembarcation constitue un moyen de se déplacer et de développer une propagande coloniale dans les pays du continent africain. À cette formule de croisière sadjoint une forme de loisir de villégiature directement en prise avec « la tradition des habitants » et le joug du pays colonisateur. Mais comment, au seuil du XXe siècle, les canoéistes vont-ils promouvoir lexcursionnisme dans les pays du Sud ?

Les prémices du canoë africain amorcées par lexcursion des citadins dans le contexte colonial a conduit ces populations issues des classes dominantes à créer des sociétés élitistes, sur le modèle anglais. Lessor de ce club a joué un rôle majeur dans lévolution de la navigation en rivière par la propagande de ses membres et un modèle de formation de jeunes élites urbaines. Son développement sest accompagné dune congruence en termes de relations sociales : langlophilie des membres du Canoë Club a participé à lessor de ce sport. Le canoë de slalom sest développé récemment (premier Championnat dAfrique organisé en 2009, à Bethléem en Afrique du Sud puis, par la suite, au Kenya). Cette discipline a été médiatisée, bien quhors de lAfrique, depuis les années 1990 à la faveur de sa reconnaissance olympique.

Si en Afrique, le développement des sports de pagaie est lié aux traditions de nombreux peuples francophones (Wouri au Cameroun, piroguiers au Sénégal ), les dynamiques de diffusion sont longtemps restées lapanage de pays anglophones (Afrique du Sud, Nigéria). Par exemple, ce sont les fractions sociales élitistes et cultivées qui ont encensé le sport dans les sociétés daccueil comme les anciens comptoirs britanniques. En France, des notables (médecins, magistrats) simmergent dans les rivières à travers les croisières organisées par les sociétés nautiques créées sur le modèle colonial britannique des cercles élitistes : les Canoë Clubs. Au-delà de lambivalente diffusion de la pratique, ces cercles ont favorisé un développement du loisir adossé aux moyens dexpression de lethos bourgeois des colons. De ce fait, le canoë simplante surtout dans les régions enrichies par larrivée de nouveaux colons.

Ce pouvoir impérialiste renforce lacceptation des sports au sein des zones dinfluence issues dalliances (Calvini, 2009) et dÉtats indépendants ayant établi entre eux une certaine solidarité économique et stratégique (pays du Commonwealth). Puis à partir de la période contemporaine, la diffusion culturelle du canoë en Afrique sopère grâce à des instances supranationales (CIO, FIC) dans un contexte de globalisation culturelle.

Diffusion, impérialisme et relations nationales

En Europe, les bassins de diffusion sont la France et la Grande Bretagne, autour de limportateur avisé MacGregor (1866). Jusquà la fin des années soixante, en Afrique, la pratique est lapanage de lélite blanche. Comme pour le yachting, la pratique de ce sport confère aux administrateurs coloniaux une sorte de prestige associé à un mode de vie urbain.

Lhistoire des excursions sur les rivières africaines nous montre quelles ont été les bases sur lesquelles se sont constituées les pratiques ainsi que lensemble des représentations qui y sont liées. Mais limportance accordée à la géopolitique interfère dans le développement du slalom. Si le processus dinstitutionnalisation du canoë dans les pays du Sud, déterminant le développement de la pratique sest déroulé en majeure partie sous linfluence de lAngleterre, lAllemagne a joué un rôle institutionnel indéniable (création de la Fédération internationale de canoë, conception dembarcations etc.). Ce sport en Afrique est par conséquent imprégné des cultures allemandes et anglo-saxonnes. Approché sous langle des modèles importés, les dirigeants des fédérations sportives naissantes apparaissent dominés par les élites présentes à lorigine:

Pour les occidentaux, il sagit certainement dun amalgame des pratiques modernes du canoë et de laviron avec des pratiques traditionnelles de la pirogue en Afrique. Labsence de questionnement sur ce point de ces fédérations suppose laperception du décalage existant entre ces deux formes de pratiques et marque plus encore le processus doccidentalisation des pratiques corporelles (Charitas, 2012, p. 521).

A travers cette institutionnalisation, les élites coloniales influencent donc laction des populations.

En fonction des périodes, lidéal de pangermanisme est plus ou moins orienté politiquement et retentit dans le domaine sportif. Ainsi, durant la période du IIIe Reich, puisque lAllemagne a été déchue de ses colonies depuis la promulgation du traité de Versailles en 1920, le nationalisme allemand est en quelque sorte réhabilité par ladéquation de lexcellence corporelle allemande avec celle du canoéiste. Ainsi, lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936, la flamme olympique est transportée en canoë. Dans une nécessité de se diffuser avec le dirigisme, et selon une logique de compromis, ce sport sera teinté dune « idéologie de la conquête du Monde » (Denis, 2009). Mais larmistice du 8 mai 1945 scelle définitivement le sort de cette politique autoritaire. La France assiste dès lors au plein essor du loisir grâce aux représentations liées à lexotisme en canoë et au film ethnographique lors des expositions coloniales qui justifient le caractère impérialiste du canoë africain.

Limpact du loisir des citadins dans la nature tend à diffuser les visées conquérantes de membres des clubs britanniques en Afrique où les pays anglophones dominent les nations sur le plan de lhégémonie économique (Barnard et al., 2006). Au tournant du XXIe siècle, léquipement des rivières en barrages seffectue sous la houlette de notables des grandes villes, membres des bourgeoisies locales. Ce savoir-faire européen trouve son extension en Afrique avant la période des Indépendances et jusquà la fin de la Guerre froide.

Les marqueurs sociaux des pratiquants francophones

Depuis les Indépendances, les élites locales des clubs investissent le canoë au moment où ce sport tend à se diffuser et à sinstitutionnaliser dans le monde. Cette activité inspirée des codes parisiens et des fondements coloniaux de lexcursion se distancie des pratiques « indigènes ». Cette conquête des territoires est une propriété de lethos bourgeois des pratiquants. Pour ses membres, lexploration du torrent apparaît comme un moyen de sextraire temporairement de la ville dans laquelle sétablissent pourtant les valeurs cardinales. À côté de lencadrement des clubs, dautres services sont offerts par les sociétés commerciales appelées « compagnies ». Il sagit maintenant de rapprocher la genèse du canoë des renvois à la culture occidentale à travers cet ethos de conquête caractéristique des promoteurs du loisir mondain. Jacques Dumont décrit les propriétés sociales de lexcursion dans le contexte colonial français. Pour cet auteur, les effets de lexcursionnisme exigent efforts, pédagogie et bienséance :

LAutre nest accepté et recevable que sil se plie aux tables de la loi, établies par les gardiens et promoteurs de lactivité. Éduquer, cest imposer à lautre des règles et des savoirs quon lui juge indispensables, cest aussi lui faire miroiter, en échange de sa soumission, une possible promotion. La dimension pédagogique de lexcursion est fondée sur léchange symbolique dune énergie contre la promesse dune élévation, à la mesure des efforts consentis (Dumont, 2003, p. 86).

La transmission de normes de lexcursion en Afrique comporte une visée inculcatrice dans la relation éducateur/ locaux. Jusquaux années 1980, les promoteurs de lexcursion restent marqués par le paternalisme. Le marquage social de lexcursionnisme senracine dans une sensibilité à la différence de lAutre. La tenue vestimentaire constitue un marqueur de lappartenance et est par conséquent, un élément à prendre en compte dans laltérité entre pays anglophones et francophones (Bonnet, 2001). Cette domination européenne en Afrique illustre linstrumentalisation politique du sport postcolonial. Cela est conditionné en autre, par des facteurs sociopolitiques (colonisation, émancipation sociale puis nationale à partir de la fin de lapartheid en 1994).

Des enjeux géopolitiques : les deux Allemagne comme modèles de domination

Pour comprendre limportance du processus dacculturation dans le contexte démergence du canoë, il faut poser la question de linfluence de la culture canadienne et de son incursion dans les clubs de canoë en France. Après la Grande guerre, une importante partie des pays anglophones est encore sous lemprise dun impérialisme vigoureux. Les velléités dindépendance ne manquent pas et cette diffusion du canoë devient un marqueur du joug colonial. En 1924, le nombre de tirages (20 000 exemplaires) de la revue Kanu-sport témoigne de lintérêt précoce porté par les Allemands à cette pratique (Vesper, 1964).

À partir de la fin des années 1960, le besoin de créer de véritables aménagements indépendants des aléas de la rivière (crues, détérioration du lit du cours deau) se fait sentir. Laction des dirigeants des fédérations interfère. Durant la Guerre froide, la volonté décraser les autres nations na jamais été aussi forte (Milza, 1996). Dans un tel contexte, lOlympisme se doit de viser au plus haut point luniversalisme de sa doctrine afin de limiter toutes dérives politiques. Par conséquent, la FIC met en place une série de mesures permettant une imbrication des idéologies aboutissant à la programmation du slalom aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Cest au début de la Guerre froide, entre les JO de Londres (1948) et ceux de Rome que sopère la diffusion mondiale du slalom. Son émergence aux JO résulte dun processus long qui met en tension la formation dÉtats-nations liés à lAngleterre et à la France. Dès lors, il faut aménager des sites. Des éléments artificiels sont dabord utilisés pour créer des courants et des obstacles similaires à ceux des rivières :

Le parcours ne devra pas avoir plus de huit cent mètres de longueur [ ] La nature dun courant doit se rapprocher de celui dun torrent [ ] Il est recommandé que le parcours comporte des obstacles naturels ou artificiels : courant, contre-courant, rochers, pile de pont, barrages (La Rivière n° 393, 1957, p. 705).

Par conséquent, les premières compétitions de slalom soumises au règlement actuel seffectuent en aval des barrages.

Dès les années 1950, les compétitions sont organisées dans des bassins deau vive situés dans les villes. Si le canoë se pratique souvent dans les rivières isolées, le slalom se réalise dans un environnement urbain. Lévolution spatiale se répercute sur les épreuves en rendant la pratique spectaculaire grâce à des mouvements deau puissants à la faveur des critères daménagement à la fin des années 60. La reconnaissance du comité national olympique français marque un tournant. Si le modèle coubertinien se fonde sur une maîtrise de lincertitude, le slalom se pratique dans un milieu qui demeure assez aléatoire (mouvements deau ).

En France, la définition de lépreuve de slalom simpose comme un enjeu de luttes dans lequel les promoteurs des compétitions traditionnelles sont contraints dadapter leur champ daction, suite à lavènement des espaces artificiels dans les années 1960. Puis en Allemagne, des SEV sont aménagés. Sous limpulsion de la République démocratique dAllemagne et de sa prestance sur la scène internationale, la République Fédérale dAllemagne entre en concurrence avec la France et lAngleterre, nations ayant une tradition de développement du canoë. Les formes dappropriation des sports attestent dun travail de normalisation des règlements visant luniversalisme du slalom inscrit au programme des JO.

Le canoë africain depuis la fin de la Guerre froide : luttes et sélections

En Afrique du Sud, des clubs sont créés grâce au soutien des élites. Ils accueillent la population coloniale et linitient. Chaque site de slalom est conçu pour valoriser les meilleures nations et/ou pour être accessible à toutes les nations, choix économiques des propriétaires de léquipement, expression du niveau technologique des concepteurs. Dans ce domaine, cest la France qui domine.

Le canoë africain dans les années 1990 : une domination anglophone

Bien que le canoë ne soit pas concerné par le boycott par le CIO, seuls les Afrikaners ont pu concourir aux JO de Barcelone[9]. Puis, la fin de lapartheid a permis aux athlètes noirs dAfrique du Sud de participer aux JO. Les autres peuples de la nation arc en ciel y ont participé depuis lors, à la faveur de la sélection de deux sportifs zulus pour les JO de Pékin en 2008 en compagnie du docteur Macintosh. Ils sont issus du Dihlabeng Canoe Club, créé en 2006. Ce cercle compte plus de cinquante membres actifs, deux entraîneurs salariés à plein temps et une vingtaine de canoës. Basée au cur du township de Bohlokong (Bethlehem/Free State), ce club poursuit des objectifs sportifs, éducatifs et sociaux. En 2008, deux jeunes kayakistes locaux formés à Bohlokong ont participé au Championnat dAfrique de slalom organisé au Kenya[10]. À lissu de cette compétition, le comité national olympique sud-africain a décidé de sélectionner aux JO tous les kayakistes qui obtiendraient leurs sélections lors des premiers championnats continentaux qui ont eu lieu en janvier 2008 au Kenya. Cette année-là, léquipe olympique sud-africaine comportait trois athlètes. Un canoë monoplace et un canoë biplace formé après le régime de lapartheid sont devenus en Afrique du Sud un symbole fort de réconciliation dans un pays où la majorité noire vit encore dans des conditions très précaires. Leurs titres de Champion dAfrique leur ont donné le droit à la participation aux JO (sous condition que le quota continental soit ouvert). Le tableau suivant recense les nations africaines y participant.

La participation des nations aux JO montre un développement de ce sport au gré des olympiades. Dans le cas étudié, depuis son introduction en 1972, cinq nations africaines ont participé aux JO de slalom en huit olympiades. Mais le canoë demeure en partie déconnecté de la culture sportive des pays et ces évènements passent souvent inaperçus au niveau du continent. Une analyse de la gouvernance des institutions semble simposer pour comprendre comment des remaniements ont pu sopérer à la fin des années 2000 au sein des nations africaines participantes.

Un développement par la représentativité des institutions sportives

La Confédération africaine de canoë (CAC) regroupe toutes les nations concernées par ce sport. Il sagit de lorganisme continental chargé de toutes les disciplines, y compris le canoë de sprint et le Dragon boat, activités les plus développées en Afrique. La CAC est affiliée à la FIC avec une adhésion supérieure à 30 pays africains. Cependant, seuls lAfrique du Sud, lOuganda, lAlgérie, le Kenya, le Nigéria, le Togo et le Maroc participent aux épreuves en eau vive. Des mesures politiques des Etats sont prises sans remettre en question lautodétermination des peuples à disposer deux-mêmes. Le Comité olympique africain uvre pour développer le slalom en Afrique en mettant en place des programmes visant à faire connaître ce sport auprès des jeunes issus des États concernés. Les nations européennes comme la France ont impulsé un programme de développement visant, à terme, à accroitre la participation des nations aux épreuves olympiques. Dans la liste des pays parrainés par la France en 2000 il y avait sept nations africaines (le Maroc, lAlgérie, lEgypte, la Tunisie, le Kenya, les Seychelles, lOuganda) sur les 54 pays rattachés au continent africain. Grâce à ce programme, les sportifs kenyans obtiennent leur première participation en 2005 leur permettant de se qualifier au niveau continental.

Dans certains pays, le mouvement sportif est à lorigine de la diffusion de ce sport. Ainsi, le projet de développement au Togo est construit en partenariat avec les instances internationales (FIC et CIO) et la Fédération Togolaise dAviron et de Canoë. Lidée est de développer un pôle de loisir en périphérie de Lomé (capitale du Togo) sur le lac dAného, dans lequel pourrait se développer un club de slalom. Le concept repose sur le fait que les activités touristiques lucratives financent à terme le club de canoë. Le projet sarticule autour de quatre phases : équipement du club, formation de cadres locaux, organisation de stage dentraînement et jumelage avec le club de Bohlokong en Afrique du Sud. Ce projet est porté par le team Amadonsa grâce aux résultats du Togo aux JO de Pékin. En effet, la seule médaille africaine dans ce sport a été gagnée par un kayakiste francophone, Boukpéti, médaillé olympique aux JO de Pékin en 2008. Des liens sociaux forts se sont créés dans ce sport entre les pays du nord et ceux du sud du continent, à la faveur de plusieurs programmes daide au développement du sport (Bonnet, 2001) au Togo et en Afrique du Sud en partenariat avec Amadonsa, entité réunissant des kayakistes francophones et anglophones.

Les dispositifs daide au développement du slalom en Afrique

Si des bourses de la Solidarité Olympique des athlètes en vue de la préparation de Londres 2012 ont complété les programmes daides en favorisant la qualification aux Jeux olympiques par le Comité international olympique (Henry & Al-Tauqi, 2008), elles ont dabord été approuvées par les dirigeants de la Fédération internationale de canoë. Toutes les fédérations nationales dAfrique qui ont demandé à inscrire leurs pagayeurs ont été sélectionnés : les fédérations dAlgérie, dEgypte, du Kenya, du Sénégal et de la Tunisie. Par exemple, lICF Talent Identification Programme est un dispositif daide au développement de disciplines sportives comme le slalom. Ce programme se décline selon un objectif : accroître le nombre de nations inscrites aux JO. Le nombre de nations participantes est un critère qui préside au maintien du slalom au programme des JO.

Le CIO exige au moins 75 nations participantes [ ] En 2000, yen avaient 44. La FIC a donc payé des entraîneurs qui uvraient dans de nouveaux pays pour démarrer un programme de développement du slalom dans les cinq continents (Membre de la FIC).

Le déroulement de lépreuve est également conditionné par lattribution du programme daide pour luniversalisation de la discipline menacée de disparition à chaque olympiade. Par exemple, la candidature de Pékin 2008 était un défenseur du maintien du slalom, ce qui na pas empêché la commission olympique dattribution des sites de proposer la disparition de lépreuve (proposition non retenue par la suite). Lattribution des JO met en concurrence des villes candidates qui luttent pour convaincre le CIO de leur compétence en matière dorganisation. Interrogé à ce propos, athlètes et organisateurs de championnats sont réservés. Les relations entre athlètes binationaux francophones et anglophones relèvent dune coopération destinée à faciliter lorganisation des compétitions de slalom au niveau du continent : « Tout le monde se parle même si le pagayeur nest pas issu dune nation riche [...] on travaille ensemble mais organiser un évènement au niveau africain, ça nécessite une bonne coordination [ ] qui nest pas toujours au rendez-vous » (organisateur de championnat).

De plus, la coopération entre kayakistes anglophones et francophones savère difficile : « Des fois cest dur car tout le monde na pas la même culture. Le langage des uns nest pas celui des autres [ ] On est tout le temps en concurrence donc on limite les échanges au maximum » (canoéiste francophone). Lorsque lon interroge sur la tenue des Championnats dAfrique, les acteurs dressent un bilan mitigé : « Bon, ya des ratés dans lorganisation, ça passe pas toujours très bien au niveau de linfo donc les anglophones et francophones savent pas toujours vraiment où aller » (organisatrice FIC). Ces difficultés ralentissent le développement du slalom.

La binationalité comme facteur majeur de la « participation olympique»

Depuis lintroduction du slalom en Afrique, la seule médaille africaine dans ce sport a été gagnée par un kayakiste francophone, Benjamin Boukpéti, médaillé de bronze. Ce dernier devient dès lors le premier médaillé olympique du Togo et icône africaine du canoë mondial. Des liens se sont créés dans ce sport entre les pays du nord et ceux du sud du continent, à la faveur de plusieurs programmes daide au développement du kayak (au Togo et en Afrique du Sud en partenariat avec Amadonsa). Boukpéti devient membre de la structure professionnelle créée en 2005 en Afrique du Sud par Cameron MacIntosh (médecin et canoéiste sud-africain sélectionné aux Jeux olympiques de Pékin) et Jean-Jérôme Perrin (entraîneur français). Cette cellule permet à des athlètes binationaux de haut niveau de sentraîner ensemble en vue des échéances mondiales, et participe au développement du slalom en Afrique en partenariat avec la FIC. Mais lathlète franco-togolais arrête sa carrière en 2013 pour se consacrer pleinement à un programme daide en faveur des nations africaines, cette fois-ci en participant à pérenniser ce système de participation nationale qui la aidé à obtenir sa médaille olympique. Benjamin Boukpéti déclare :

Après quasiment une décennie consacrée à ma préparation sportive, je quitte lentraînement et les compétitions et je deviens un acteur du Mouvement Olympique où mon expérience de compétiteur, je le souhaite, pourrait aider dautres Africains à trouver le chemin des podiums (Magazine togolais Les Deux Palais et repris par un autre journal : LUnion pour la Patrie, bihebdomadaire local).

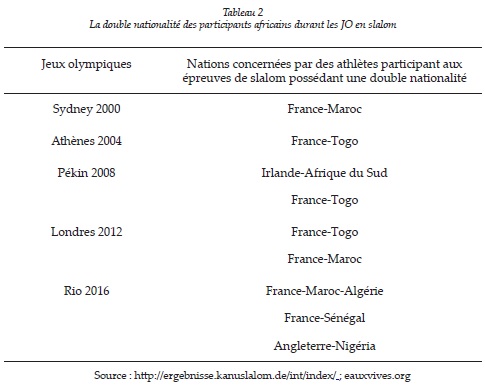

Le kayakiste franco-togolais a ouvert la voie à une série de naturalisations en Afrique en particulier depuis les succès aux JO. Le tableau suivant recense les nations (Marchadier, 2014) à travers la participation des kayakistes binationaux en slalom :

Le net accroissement du nombre de binationaux pose la question de la représentation nationale. Car, aujourdhui, le système de qualification repose sur un nombre de places attribuées lors de championnats du monde et dautres lors des championnats dAfrique (avec un maximum dune place par pays[12] et par catégorie). En effet, les championnats continentaux constituent une étape incontournable pour les kayakistes binationaux qui souhaitent participer aux épreuves olympiques en slalom. Cette affiliation relève dune question de droit privé.

Le canoéiste Jean Pierre Bourhis du club de canoë-kayak de Quimper-Cornouaille, qui possède la double nationalité franco-sénégalaise concoure pour le Sénégal depuis 2011 (sans avoir pour autant avoir obtenu définitivement la nationalité sénégalaise mais en étant régularisé en 2016). La 4e édition du championnat dAfrique de canoë-slalom sest déroulée en octobre 2016 à Sagana au Kenya. Pour Jean Pierre Bourhis, les championnats dAfrique lui ont permis de se sélectionner pour les échéances internationales.

Naturalisé sénégalais en septembre, le Quimpérois Jean-Pierre Bourhis (20 ans) a, depuis, validé un des six tickets en jeu pour les Jeux Olympiques de Rio en C1 grâce à sa victoire aux championnats dAfrique au Kenya, le 7 novembre (Le Télégramme de Brest, 30 décembre 2015).

En 2016, ce compétiteur est le premier sportif sénégalais qualifié dans un sport individuel aux Jeux olympiques de Rio. Il en est de même de lAnglo-Nigérian Jonathan Akinyemi. Ces compétiteurs de haut niveau ont pu profiter du système de naturalisation et dobtention de la double nationalité assez répandu en France et en Angleterre : « Dans les milieux fédéraux, il nest fait aucun mystère du soutien que les services ministériels sont enclins à apporter aux demandes de naturalisation dès lors quelles concernent des sportifs de premier plan » (Collomb, 2014, p. 81). Les binationaux sont partie prenante du succès du slalom africain. Les athlètes francophones, avec le savoir-faire français en matière de slalom, supplantent désormais les athlètes anglophones, historiquement plus représentés en slalom lors des premiers JO. Mais le changement de nationalité suscite de vives polémiques : « Pour moi, changer de nationalité, pour courir aux Jeux olympiques, cest antisportif » (compétiteur de slalom). En effet, les binationaux du fait quils ont été formés en France ou en Angleterre sont plus enclins à performer que les natifs des pays dAfrique, moins dotés en sites de pratique. Il ne sagit donc pas tant dune opposition entre nations francophones et anglophones que dune émulation au sein des groupes dathlètes binationaux qui composent les programmes dactions mis en place par la FIC et lAfrique du Sud et les nations dEurope.

Conclusion

Si la spécialisation dune discipline olympique comme le canoë de slalom relève en partie de lhistoire évènementielle et de la géopolitique africaine, elle illustre les mutations à luvre dans les sports récemment introduits aux JO. La participation à cet évènement sinscrit dans la politique des nations africaines et les dispositifs daide des institutions internationales (CIO et FIC). Cependant, la seule médaille olympique africaine remportée par le Franco-Togolais Boukpéti aux JO de Pékin en 2008 traduit la suprématie des nations francophones sur les nations anglophones dont les médailles dans les Championnats dAfrique sont pourtant nombreuses. Cela sexplique par le fait que la majorité des athlètes sont des Français binationaux et sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors des dernières olympiades. Pour les jeunes États comme le Togo, les médailles participeraient à lamélioration de la notoriété nationale.

Toutefois, le caractère durable que postule la notion de développement par le sport ne peut se suffire à lui-même pour rendre compte de lessor des athlètes continentaux aux JO. En effet, la coopération sportive entre nations européennes et africaines oscille entre enjeux nationaux et stratégies dune nouvelle « forme dimpérialisme post-colonial » (Charitas, 2012, p. 70). Les instances sportives nationales naccordent une importance à ce sport que durant la période des JO : soit tous les quatre ans. Lhéritage des périodes françaises ou anglaises des pays souverains est donc en ce point déterminante car elle induit une ré-agrégation de la question de la nationalité et lexpression de lillusion olympique à travers un certain « regain des nationalismes » (Bourdieu, 1994). Car aucun traité multilatéral nest signé. Dès lors, le recours à la binationalité simpose dans de nombreux sports. Tout se joue dans les luttes pour les sélections sportives dans lesquelles les binationaux excellent, suscitant des questions géopolitiques dharmonisation des règles juridiques internationales (Guillaumé, 2011).

Par la voie des naturalisations successives de concurrents ayant des parents originaires des pays dAfrique francophones et anglophones, les binationaux simposent comme les ambassadeurs du slalom olympique en Afrique. Dans ce continent, ce sport y reçoit une attention nouvelle, suscite un attachement inédit, bénéficie dautres formes dinvestissements de la part de nations qui, jusquà présent, sétaient concentrées essentiellement sur des disciplines majeures (athlétisme, football). Mais leur engagement demeure à la merci des règlements édictés par les nations européennes les plus représentées à la FIC. Parmi les évolutions qui sous-tendent lorganisation des épreuves, il y a le souci de maintenir un niveau de compétition équivalent pour chaque concurrent. Lamélioration des espaces de pratique (SEV) devient dès lors la condition nécessaire pour ouvrir laccès des sites à un plus grand nombre de nations si bien quà la fin de la Guerre froide, les tentatives pour harmoniser les résultats sont restées vaines. Linternationalisation du canoë de slalom reste donc à construire car les conditions géographiques sont, dans la plupart des pays africains, inexistantes, doù des difficultés dentraînement aux compétitions. Ce sport évolue donc au cur dun conflit idéologique : entre internationalisme et universalisme sportif. Mais dans « internationalisme », il y a « nationalisme », contrairement à luniversalisme, ce terme nest pas révélateur dunité mais plutôt dadversité. Ce sport oscille donc entre production de luniversel et revendications des « minorités » (Defrance, 2000). Les « exclus de droit » et/ou « exclus de fait » de lOlympisme demeurent nombreux. Entre injonction à la participation aux Jeux olympiques et création de programmes visant à amener de nouvelles nations aux Jeux olympiques subsistent des disparités parmi les nations qui semblent encore difficiles à combler.

La perspective socio-historique permet de mieux appréhender lacceptation de sports au sein des zones dinfluence issues dalliances et dÉtats indépendants ayant établi entre eux une certaine solidarité (pays du Commonwealth). Cependant, largument de la diffusion culturelle par des instances supranationales contemporaines ne suffit pas. Si le sport cristallise les conflits interculturels, il met également en scène des inégalités sociales à travers les politiques. La question interculturelle demeure donc liée au dualisme propre aux héritages politiques des Empires coloniaux. Et en ce sens, le sport entre concurrences et retentissement mondial, devient plus que jamais, une forme d« allégorie des nations » (Denis, 2009).

Références

Appaduraï, A. (2005). Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation (Trad. F. Bouillot). Paris : Payot. (Édition originale publiée en 1996) [ Links ]

Augustin, J.-P. (2010). Eléments géopolitiques du sport africain. Cahiers dOutre-Mer, 250, pp. 175-190. [ Links ]

Bale, J., & Cronin, M. (2003). Sport and postcolonialism. Oxford: Berg. [ Links ]

Barnard, S. H., Butler, K., Golding, P., & Maguire, J. A. (2006). Making the news: The 2004 Athens Olympics and competing ideologies? Olympika, The International Journal of Olympic Studies, 15, pp. 35-56. [ Links ]

Blanchard, P., Blanchoin, S., Bancel, N., Boëtsch, G., & Gerbeau, H. (dir.). (1995). Lautre et nous - « Scènes et types ». Anthropologues et historiens devant les représentations des populations colonisées, des « ethnies », des « tribus » et des « races » depuis les conquêtes coloniales. Paris: Syros. [ Links ]

Bonnet, N. (2001). Réadapter le système daide aux athlètes africains. Cahiers de la francophonie, 9, pp. 69-87. [ Links ]

Bourdieu, P. (1994). Les Jeux olympiques. Programme pour une analyse. Actes de la recherche en sciences sociales, 103(1), pp. 102-103. [ Links ]

Calvini, C. (2009). Sport, colonisation et communautarisme. Lîle Maurice (1945-1985). Paris : LHarmattan. [ Links ]

Charitas, P. (2012). Anglophone Africa in the Olympic Movement: The confirmation of a British wager ? (1948-1962). African Research and Documentation Scolmas Journal, 116, pp. 35-52. [ Links ]

Collomb, P. (2014). Le marché des naturalisés. In G. Simon (dir.), Sport et nationalité (pp. 75-88). Paris : LexisNexis. [ Links ]

Combeau-Mari, E. (dir.). (2004). Sport et loisirs dans les colonies : XIXe-XXe siècles. Asie, Pacifique, océan Indien, Afrique, Caraïbes. Paris : Le Publieur. [ Links ]

Coubertin, P. de. (1938). Pédagogie sportive. Paris : Vrin. [ Links ]

Darbon, S. (2008). Diffusion des sports et impérialisme anglo-saxon : De lhistoire événementielle à lanthropologie. Paris : Maison des sciences de lhomme. [ Links ]

Darbon, S. (2011). La diffusion des sports : Confrontations disciplinaires et enjeux méthodologiques. Ethnologie française, 41(4), 581-592. [ Links ]

Defrance, J. (2000). La politique de lapolitisme. Sur lautonomisation du champ sportif. Politix, 13(50), 13-27. [ Links ]

Denis, D. (2009). Naissance dun « homo imperialis » britannique : La transposition ludique du thème de la conquête dans léducation au plein air. In O. Sirost, La vie au grand air. Aventures du corps et évasions vers la nature (pp. 45-66). Nancy : Presses Universitaires de Nancy. [ Links ]

Deville-Danthu, B. (1998). Le développement des activités sportives en Afrique occidentale française : Un bras de fer entre sportifs et administration coloniale (1920-1956). Revue Française dHistoire dOutre-Mer, 85(318), pp. 105-118. [ Links ]

Dine, P. (2011). Nation et narration dans la diffusion sportive : Lexemple des courses de chevaux dans lAlgérie coloniale. Ethnologie française, 41(4), 625-632. [ Links ]

Dumont, J. (2003). Lexcursion : Émergence de lidée sportive dans la colonie Guadeloupe sous la troisième République. In S. Villaret, J. M. Delaplace, & W. Chameyrat (dir.), Sport et nature dans lhistoire (pp. 85-94). Sankt Augustin Verlag : ISHPES studies. [ Links ]

Guillaumé, J. (2011). Lautonomie de la nationalité sportive. Journal du droit international, 2, pp. 313-336. [ Links ]

Guttmann, A. (1994). Games and empires: Modern sports and cultural imperialism. New York: Columbia University Press. [ Links ]

Heinemann, K. (1993). Sport in developing countries. In E. Dunning, J. A. Maguire, & R. E. Pearton (Eds.). The sports process. A comparative and developmental approach (pp. 139-150). Champaign, IL: Human Kinetics. [ Links ]

Henry, I., & Al-Tauqi, M. (2008). The development of Olympic solidarity : West and non-West (core and periphery) relations in the Olympic world. International Journal of the History of Sport, 25(3), 355-369. [ Links ]

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1992). The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]

Larcher-Goscha, A. (2003). Sports, colonialisme et identités nationales : Premières approches du « corps à corps colonial » en Indochine (1918-1945). In N. Bancel, D. Denis, & Y. Fates (dir.), De lIndochine à lAlgérie, la jeunesse en mouvement des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962 (pp. 15-31). Paris : La Découverte. [ Links ]

Le Télégramme de Brest. (2015, 30 décembre). Jean-Pierre Bourhis. Le Quimpéro-Sénégalais. In http://www.letelegramme.fr/autres-sports/bourhis-le-quimpero-senegalais-30-12-2015-10905257.php [ Links ]

MacGregor, J. (1866). A thousand miles in the Rob Roy canoe on rivers and lakes of Europe. À compte dauteur. [ Links ]

Marchadier, F. (2014). Nationalité sportive du binational : Le choix simpose. Jurisport, 140, pp. 36-40. [ Links ]

Marsac, A. (2008). Slalom olympique en canoë-kayak : Lurbanisation dun sport de nature. In C. Boli (dir.), Les Jeux olympiques, fierté nationale et enjeu mondial (pp. 303-312). Biarritz : Atlantica. [ Links ]

Marsac, A. (2011). La mise en spectacle dun sport olympique : Le canoë de slalom. Esporte e sociedade, 16. [ Links ]

Marsac, A. (2014). Les dispositifs daménagement des sites olympiques : Vecteurs de développement du slalom en canoë ? Olympika, The International Journal of Olympic Studies, 23, pp. 56-77. [ Links ]

McLaughlin, D. W., & Torres, C. R. (2011). A moral justification for a more inclusive Olympic program. Olympika, The International Journal of olympic studies, 20, pp. 55-78. [ Links ]

Milza, P. (1996). Les relations internationales (1945-1973). Paris : Hachette. [ Links ]

Morgan, W. J. (1995). Cosmopolitanism, olympism, and nationalism: A critical interpretation of Coubertins ideal of international sporting life. Olympika, The International Journal of Olympic Studies, 4, pp. 79-92. [ Links ]

Schotté, M., & Érard, C. (2007). Retour sur une « contribution » coloniale. Le succès des coureurs nord-africains dans lathlétisme français des années 1950. Society and Leisure/Loisir et Société, 29(2), 423-448. [ Links ]

Singaravélou, P., & Sorez, J. (dir.). (2010). Lempire des sports. Une histoire de la mondialisation culturelle. Paris : Belin. [ Links ]

Spurr, D. (1993). The rethoric of empire: Colonial discourse in journalism, travel writing, and imperial administration. Durham: Duke University Press. [ Links ]

Vesper, H. E. (1964). Cinquante années de la Fédération internationale de canoë. Lausanne : Fédération internationale de canoë. [ Links ]

Recebido: 1 de dezembro de 2015

Aceite: 21 de abril de 2016

Notas

[1] P. de Coubertin déclare que « le nautisme, cest le sport pour le sport, leffort gratuit lidéal olympique » (amateurisme) (Coubertin, 1938, p. 41).

[2] Archives du CIO, Lausanne (09/06/92/PMU), Juan Antonio Samaranch, Président.

[3] Résultats épreuves, Site officiel du Mouvement olympique (http://www.olympic.org/fr/content/resultats-et-medailles/eventresultpagegeneral/).

[4] Inscrite dabord en 1972 puis retirée du programme des JO pour nêtre réintroduite que depuis 1992 à chaque olympiade.

[5] eauxvives.org (http://ergebnisse.kanuslalom.de/int/index/).

[6] Lorigine amérindienne des esquifs est rapportée par Jacques Cartier du Canada lors de son expédition en 1535.

[7] Il sagit ici de lélément physique qui peut être défini comme une portion deau mise en mouvement. Leau vive désigne à la fois les sites et une forme de navigation en kayak.

[8] Les appellations « white water » en américain, « wild water » en anglais ou « Wildwasser » en allemand désignent leau vive comme eaux blanches ou « sauvages ».

[9] Archives du CIO Lausanne, Rapport du Président de la Commission, pour le Programme Olympique à la 97e session du CIO.

[10] Histoire de leau vive au Kenya, CKM, 209, mar 2009, p. 50.

[11] Le nombre de participants est différent du nombre dembarcations car, jusquen 2016, le canoë biplace est organisé aux JO. Cette catégorie, exclu à partir des JO de Tokyo 2020 comporte deux athlètes pour une même embarcation

[12] Alors que, lorsque le slalom a été réintroduit aux JO en 1992, il y avait jusquà trois bateaux par nation et par catégorie puis moins pour Atlanta (2) car le CIO commençait à vouloir restreindre le nombre dathlètes (global aux JO). En 1992, à Barcelone, 25 disciplines sportives pour 277 épreuves étaient organisées (archive CIO1620-AS4).

Recebido: 1 de dezembro de 2015

Aceite: 21 de abril de 2016