Après le pic de violence atteint avec les affrontements meurtriers qui ont opposé troupes sénégalaises et combattants séparatistes sur le sol de la Guinée-Bissau en 1998-1999, le conflit casamançais a décru en intensité au fil des années 2000, malgré quelques remontées en tension, de moins en moins sérieuses cependant (2001, 2005, 2009, 2011, 2018). Les combattants des différentes factions du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) se maintiennent aujourd’hui dans les zones boisées qui longent les frontières du Sénégal avec la Guinée-Bissau et la Gambie, zones protégées par des mines anti-personnel et des bunkers en terre. Ils y entretiennent une petite économie agricole et de contrebande qui leur permet d’assurer leur subsistance. Les combattants du MFDC ne lancent plus guère d’attaques, se contentant de défendre leurs zones de contrôle contre les patrouilles sénégalaises parfois trop aventureuses ou contre les civils audacieux qui tentent de venir exploiter les ressources naturelles dont ils vivent (bois, noix de cajou). Certains se livrent parfois à des actes de banditisme, peut-être en conjonction avec d’autres hommes en armes - soldats bissau-guinéens en déshérence et bandits de grand chemin - et peut-être sans l’approbation de leurs chefs. Quant à l’armée sénégalaise, elle s’est longtemps abstenue d’aller débusquer les combattants séparatistes.2 Lorsque des incidents marquent l’opinion publique sénégalaise, elle lance une opération localisée, comme par exemple après la tuerie de Boffa, mais la situation se stabilise vite.3 Les observateurs du conflit ont proposé depuis longtemps déjà la notion de « ni guerre, ni paix » pour qualifier cette situation.4 Force est de constater que le « ni guerre, ni paix » se rapproche de plus en plus de la paix, sans jamais toutefois y parvenir.

On verra ici comment certains traits de la trajectoire longue de l’État sénégalais expliquent l’évolution du conflit vers la situation d’équilibre, certes relatif et sous-optimal, qui le caractérise aujourd’hui (il faudrait bien sûr écrire l’histoire de façon symétrique, du point de vue du MFDC : comment le MFDC, ou plutôt ses factions, en sont venues à faire le choix du « ni guerre ni paix »5). On tentera l’exercice en s’appuyant sur une comparaison avec la réaction de l’État nigérian au mouvement djihadiste Boko Haram.6

Logique et pragmatique de la comparaison

Cette comparaison relève, en partie, du hasard biographique : après une thèse de doctorat et différents travaux sur le conflit casamançais, j’ai eu l’occasion de mener, pour le compte de l’ONG International Crisis Group, des recherches sur Boko Haram, que j’ai poursuivies depuis dans un cadre plus académique.7 Mais la comparaison n’est pas seulement opportuniste. Il est utile de « dépayser » l’analyse, de comparer pour sortir du solipsisme et identifier plus précisément les particularités d’un cas d’étude - c’est la grande leçon de Marcel Detienne (2009), spécialiste de la Grèce antique, et qui n’a cessé de tirer loin ses fils comparatifs, non pas, disons, entre la Grèce antique et la Rome antique, mais entre la Grèce antique et les sociétés iroquoises de l’époque moderne. Je fais en l’occurrence le choix d’un dépaysement poussé, puisque je ne compare pas le conflit séparatiste casamançais à un conflit séparatiste situé au Nigeria - et il n’en manque pas, à commencer bien sûr par le conflit du Biafra, qui a déchiré le Nigeria de 1967 à 1970 (Ekwe-Ekwe, 1990), ou par sa résurgence contemporaine (Obasi, 2015). Comparer un conflit séparatiste à un conflit d’un autre type - djihadiste par exemple - peut aider à penser mieux et autrement, hors des facilités qui s’offrent respectivement à l’analyse de l’un ou de l’autre type de conflit (par exemple, pour un conflit séparatiste, la survalorisation d’une identité ethnique abordée hors de sa formation historique ; l’essentialisation du facteur religieux ou de la dimension globale du djihad pour un conflit djihadiste). Après tout, djihadisme et séparatisme se rejoignent en ce qu’ils proposent tous deux un projet radical de transformation de l’État - la création d’un État séparé du Sénégal pour le MFDC et, pour Boko Haram, la création d’un État fondé sur le Coran et en rupture avec un État nigérian perçu comme pro-chrétien ou hostile à l’Islam véritable. Les projets politiques de ces organisations, parce qu’ils ont une ambition étatique, ont une dimension territoriale. Elle est évidente pour le MFDC, qui revendique précisément un territoire (même si les contours de ce territoire ne sont pas nécessairement très précis). Boko Haram a un horizon géographique moins déterminé - le mouvement entend après tout s’inscrire dans l’Umma islamique, et il a une vocation universaliste. 8 Il a d’ailleurs accueilli des membres venus des pays voisins du Borno nigérian, mais aussi, au-delà, d’ailleurs en Afrique de l’Ouest, y compris du Sénégal. Enfin et surtout, la comparaison se justifie parce que c’est ici moins le type de contestation qui m’intéresse que la nature de l’État et de sa réponse au défi lancé par les rebelles.

Dès le premier abord, une sorte de paradoxe apparaît : l’État qui semble le plus puissant des deux (en termes de ressources, de territoire, de population, de développement économique, par exemple), le Nigeria, est aujourd’hui à la peine face à « sa » rébellion, là où l’État sénégalais a progressivement réussi à user le MFDC. De nombreuses variables pourraient être discutées, chacune expliquant en partie la situation actuelle de chacun des deux conflits. La durée est sans doute le premier facteur auquel on peut penser : le conflit casamançais a démarré en 1982 alors que Boko Haram a démarré presque trente ans plus tard, en 2009 - on peut ainsi supposer que les apprentissages, mais aussi la lassitude et le vieillissement des combattants ne sont pas les mêmes. La temporalité pourrait avoir un autre type d’effet : l’expérience de la victoire contre la rébellion biafraise marque sans doute encore aujourd’hui la façon dont l’appareil militaire nigérian envisage son entreprise de contre-insurrection. Il est encore bien d’autres facteurs et bien d’autres différences susceptibles d’influencer l’évolution de ces conflits ; la stratégie et les ressources militaires de l’un et l’autre camp, leurs relais internationaux éventuels, le mode de relation aux communautés, le système sous-régional, la dimension plus ou moins locale ou universelle du discours des rebelles… Il ne s’agira pas de mener ici une comparaison systématique sur l’ensemble de ces variables, mais plutôt d’analyser la trajectoire de l’État au Sénégal et au Nigeria sur la longue durée et de voir comment elle impacte la réaction des deux États à leurs contestations armées respectives.

Pour penser la trajectoire des États, la boîte à outils des sciences sociales offre un appareil théorique particulièrement intéressant. John Lonsdale et Bruce Berman (1992, p. 5) ont proposé, dans leurs travaux sur le Kenya postcolonial, un distinguo entre la « construction de l’État » entendue comme « effort conscient pour créer un appareil de contrôle », et la « formation de l’État », « processus historique en grande partie inconscient et contradictoire de conflits, de négociations et de compromis entre différents groupes dont les actes, les échanges motivés par l’intérêt constituent la ‘vulgarisation’ du pouvoir ». Alors que, autour de la fin de la Guerre froide, s’engageait le débat sur la force et la faiblesse des États en Afrique (Migdal, 1988), ils offraient ainsi une piste intéressante pour sortir de cette alternative trop simple, permettant notamment de penser des décalages entre construction et formation de l’État. On tentera de s’interroger sur ce double processus de formation et de construction de l’État dans les deux pays et sur l’impact de ce processus dans l’évolution des conflits qui les ont affectés. On observera ce que Pierre Bourdieu (2012, p. 374) appelle la « double face de l’État », qui assure simultanément intégration et domination, en examinant deux dimensions centrales de l’expérience étatique contemporaine : l’armée et l’école, la « main droite de l’État » et sa « main gauche » (Bourdieu, 1988). Il y a d’autres points d’observation possibles pour étudier l’expérience étatique, mais je fais le choix de ces deux parce qu’ils sont particulièrement révélateurs.

Armée, violence et construction de l’État

Examinons d’abord la trajectoire de l’« appareil de contrôle » de l’État dans les deux pays, et plus particulièrement celle des forces de sécurité. Le contraste est assez frappant entre les deux cas. Du côté sénégalais, on trouve une armée que le chercheur - et militaire - américain Jahara Matisek (2019, p. 3) qualifie de « forte et efficace ». De fait, si l’armée sénégalaise n’a pas vaincu le MFDC, elle a gardé le contrôle sur le gros du territoire. Le MFDC a conquis certains gros villages, mais aucune ville de Casamance n’est jamais tombée entre ses mains. Au Nigeria, l’armée semble avoir bien du mal à contenir les différents conflits qui déchirent aujourd’hui le pays et en particulier l’état du Borno, dans le nord-est, où les factions de Boko Haram sont centrées. En 2014 et 2015, plusieurs grandes villes du Borno ont été prises et occupées pendant des mois par Boko Haram. L’importante ville de Baga, au bord du Lac Tchad, certes largement vidée de ses habitants, a changé plusieurs fois de main et continue d’être disputée. Les djihadistes contrôlent de vastes zones rurales à travers le Borno. Ce contraste est bon à penser.

Si l’armée nigériane a suscité un nombre important de travaux, le cas sénégalais a été peu étudié ou avec trop peu de distance - cette différence est d’ailleurs en soit significative : l’armée sénégalaise n’a jamais été un sujet, un problème, une question. Dans un article qu’il a écrit pour un think tank américain avant de devenir chef d’état-major général de l’armée sénégalaise, l’officier sénégalais Biram Diop (2013) trace un portrait enchanté du parcours de l’armée sénégalaise : dans un environnement « généralement pacifique », l’armée sénégalaise aurait bénéficié de la « haute qualité du leadership civil et militaire » et de la « sagesse et de la vision » de ses chefs… Pour une vision plus réaliste, marquée peut-être par un moment d’écriture où l’État et l’armée du Sénégal étaient dans une position d’inconfort, la référence reste le texte déjà ancien de Momar-Coumba Diop et Moussa Paye (1998), jamais dépassé à ce jour.9

Comme Diop et Paye le notent, la construction relativement solide des forces de défense au Sénégal doit à un ensemble de facteurs. D’abord, comme le Sénégal était le territoire d’Afrique où la présence française était la plus ancienne et où les autorités coloniales avaient le plus travaillé à la formation d’une élite « indigène », le pays disposait dès l’indépendance d’un petit corps de cadres militaires de rang intermédiaire dotés d’une véritable expérience.10 Ensuite, le maintien d’une présence française importante après l’indépendance a joué un rôle, même s’il faut peut-être le relativiser, car dans d’autres pays, y compris dans cet ancien fleuron de l’empire français qu’était la Côte d’Ivoire, la présence française n’a pas suffi à prévenir une entrée de l’armée en politique à la fin des années 1990. Pour le cas sénégalais, Diop et Paye mentionnent une série de conjonctures critiques où tout aurait pu basculer, notamment la crise ouverte en 1962 par les tensions entre le président Senghor et son premier ministre Mamadou Dia. Pour un ensemble de raisons (dont l’influence française), l’armée a choisi le camp du président Senghor et s’est refusée à pousser son avantage et à prendre le pouvoir, comme l’ont fait d’autres armées africaines.11 On peut faire l’hypothèse que cet épisode précoce a été décisif, déterminant une logique de « dépendance au sentier » (Greener, 2005) : le légalisme incertain des premières années a fini par « durcir », les circonstances se sont transformées en ethos, en habitude, en confiance, en sentiment d’obligation.12

Du moins la présence française, en protégeant le Sénégal des risques extérieurs, lui a permis de tailler une armée soutenable, en relation avec les capacités budgétaires du pays. Sur le temps long, comme on le voit sur le graphe 1, l’armée sénégalaise a vu sa taille se réduire en proportion de la population active du pays.

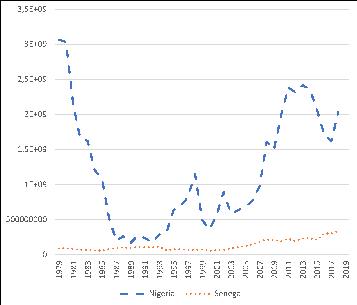

Dans le même temps, comme l’indique le graphe 2, le budget de la défense connaissait des variations, certes (une stagnation dans les années 1980, une baisse dans les années 1990, puis une hausse continue dans les années 2000), mais bien moins fortes que celles qu’a pu connaître le budget nigérian. L’armée sénégalaise a toujours été centrée sur le maintien de l’ordre. Contrairement à l’armée nigériane, elle ne s’est jamais souciée de se procurer des chars lourds, de l’aviation de chasse ou une marine de haute mer, équipements de prestige très couteux et peu utiles contre une guérilla - pour le Sénégal, le lien à la France a semblé justifier d’éviter ce genre de dépenses.

Source : https://data.worldbank.org/

Graphe 1 : Effectifs de l'armée en pourcentage de la population active 1990-2017

Au total, le pouvoir civil a préféré le maintien de conditions correctes pour les cadres de l’armée à la croissance des effectifs et des technologies. Il a par ailleurs laissé fonctionner les mécanismes bureaucratiques autonomes de l’institution pour ce qui concerne les promotions (et les formations qui les déterminent).13 Le pouvoir civil a ainsi permis aux militaires de faire carrière raisonnablement, sans trop de surprises. Si les soldes n’étaient pas extravagantes, la participation précoce et massive des militaires sénégalais à des missions internationales leur a offert l’opportunité de rentrées financières importantes. Enfin, le pouvoir civil a très tôt fait le choix de recycler certains officiers supérieurs à leur retraite, les désignant comme ministres, ambassadeurs ou responsables d’entreprises publiques, limitant ainsi les embouteillages dans les rangs les plus élevés de l’armée.14 La mise en place et le maintien de carrières valorisantes et échappant pour une bonne partie à l’arbitraire du politique est une bonne chose à la fois aux plans politique (une incitation à la loyauté envers le pouvoir civil) et professionnel (une incitation pour les militaires à se professionnaliser). Ce faisant, Paye et Diop le signalent, le pouvoir politique a pu « découper » les responsabilités dans la hiérarchie militaire, créant au sein de l’armée des contrepoids afin d’empêcher que l’un ou l’autre des chefs militaires acquièrent trop de pouvoir. Cette configuration singulière a permis une « assimilation réciproque des élites » apaisée et la consolidation progressive d’un ethos militaire, d’un ensemble de valeurs et d’intérêts, d’attentes et d’obligations, largement partagé par les militaires sénégalais, et notamment par le corps des officiers.

Le Nigeria offre une image presque inverse. International Crisis Group (2016, p. i), dans un rapport consacré à sa réforme, a ainsi avancé que l’armée nigériane était « en détresse », et les attachés de défense et conseillers militaires occidentaux à Abuja sont tous extrêmement inquiets quant à l’état des forces armées nigérianes.15

La trajectoire longue de l’armée est très différente au Nigeria. Rapidement, les militaires se sont impliqués en politique. Entre tentatives de coup d’État et assassinats, le pays a basculé dans le pouvoir militaire et dans la guerre civile, la meurtrière guerre du Biafra (Siollun, 2009, 2019). Au final, des militaires ont exercé le pouvoir directement de 1966 à 1979 et de 1983 à 1999, et ils ont gardé depuis une influence considérable - le fait que, même après la démocratisation survenue en 1999, deux généraux à la retraite ont été élus à la tête de l’État (Obasanjo de 1999 à 2007 puis Buhari de 2015 à aujourd’hui) témoigne du poids singulier des militaires dans le jeu politique nigérian. Au Nigeria, malgré la fin des régimes militaires, l’armée, et plus encore l’armée de Terre, qui a les budgets et les effectifs les plus significatifs, constitue encore une principauté autonome, qui ne rend pas de comptes au pouvoir civil. De façon symptomatique, le général Tukur Buratai a été chef d’état-major de l’armée de Terre nigériane de 2015 à 2021, au-delà du mandat normalement prévu par les règlements.16

Dans ce contexte, les autorités politiques au Nigeria ont toujours eu des relations compliquées et tendues avec l’institution militaire. Elles ont politisé à l’excès les promotions, bouleversant les hiérarchies et les carrières et invitant encore plus les militaires à s’impliquer dans le jeu politique. Elles ont parfois tenté délibérément d’affaiblir l’institution militaire pour réduire la menace (International Crisis Group, 2016, p. 3, note 10). Plus souvent, elles ont laissé la bride aux chefs militaires, acceptant de n’exercer aucun contrôle sur la gestion des ressources. Elles ont ainsi généralisé le système des security votes, des dotations extrabudgétaires considérables circulant en liquide et sans aucune forme de transparence des autorités politiques vers les forces de sécurité (Transparency International, 2018). Cette cooptation opaque a créé autant de problèmes qu’elle en a résolus. Suscitant rumeurs et cabales, elle a sapé la confiance dans et entre institutions civiles et militaires.

Par ailleurs, alors même que le pays est déchiré par un ensemble complexe de conflits, bien au-delà du seul cas de Boko Haram, l’armée reste relativement sous-taillée par rapport à la population du pays (voir Graphe 1 ci-dessus) et ses dotations fluctuent de façon spectaculaire (voir Graphe 2). De plus, dans un pays où l’économie pétrolière a alimenté une culture de la corruption et a suscité des variations budgétaires très fortes, les dépenses militaires, qui offrent partout des opportunités de détournement considérables, sont problématiques. En 2015, juste après la défaite électorale du président sortant, Goodluck Jonathan, le colonel de réserve Sambo Dasuki, qui avait été son conseiller à la sécurité, a été accusé par les nouvelles autorités d’avoir détourné 68 millions de dollars américains (Reuters, 2015). Tout cela fait de l’armée nigériane une armée présente sur de nombreux fronts internes mais mal gouvernée et opérant en toute impunité et avec des effectifs trop faibles.

Au total, l’armée sénégalaise a une place convenable mais effectivement subordonnée dans l’État là où la relation entre l’armée nigériane et le pouvoir civil est instable et incertaine. Quoique peu dotée en matériels modernes, l’armée sénégalaise a connu une construction relativement apaisée, une forme de constance, de prévisibilité. Cela lui a permis de traverser la mauvaise passe des années 1980 et 1990. En effet, au début des années 1980, précisément au moment où le MFDC s’est constitué (et les deux faits ne sont pas sans rapport, on le verra), l’État sénégalais a connu un moment difficile. Sa « construction » dans le secteur militaire comme ailleurs, a été mise en cause par la crise économique globale, qui a entrainé une crise budgétaire nationale, suivie d’une politique d’ajustement structurel qui a encore fragilisé l’État (on en trouve trace dans le Graphe 2). Cette crise s’est manifestée jusque et y compris dans ce domaine régalien qu’est l’outil militaire. Un militaire sénégalais qui servait à l’époque dans l’armée témoigne de cette époque difficile :

Sous [le président] Diouf, oui. Pour une compagnie, [on avait seulement] un camion et une jeep. Aujourd’hui, c’est dépassé. (…) [Abdoulaye] Wade [qui a succédé à Diouf en 2000] a révolutionné, et Macky [Sall, qui a succédé à Wade en 2012] a consolidé. (…) Avant, des militaires avaient des pantalons déchirés. Avec Macky, chaque soldat a trois tenues. (…) Dans les années 1990, c’est 15.000 francs [CFA] de prime par personne par mois. Maintenant, c’est 60.000 pour le militaire du rang, 90.000 pour le sous-officier et 150.000 pour un officier. (Entretien, Dakar, 12 avril 2019)

Malgré ce mauvais moment, l’appareil militaire sénégalais a tenu le choc. Il n’a certes pas su défaire le MFDC, malgré ses tentatives. À plusieurs reprises, ses offensives ont abouti à des échecs. Ainsi, en 1995 à Babonda puis en 1997 à Mandina Mancagne, l’armée sénégalaise a perdu plusieurs dizaines d’hommes. Des rumeurs circulaient alors à Ziguinchor, la principale ville de Casamance, selon lesquelles des militaires, considérant que la partie civile de l’État ne jouait pas son rôle, évoquaient la possibilité d’un coup d’État. L’intervention sénégalaise en 1998 dans la crise politico-militaire en Guinée-Bissau, qui visait à s’assurer de ce petit voisin dont une partie des élites fournissait le MFDC en armes, a entrainé des pertes plus lourdes encore, et l’armée sénégalaise a finalement été contrainte à se replier, laissant le pouvoir à Bissau aux mains d’une junte hostile à Dakar. Ces difficultés expliquent précisément le tournant défensif adopté à la fin des années 1990 par l’armée en Casamance, qui a été un facteur décisif de l’accalmie ambiguë qui a commencé à s’installer. Au fond, les difficultés même de l’armée dans les années 1990 ont pu jouer un rôle, rendant l’État et l’armée plus prudents face aux rebelles casamançais que les autorités nigérianes ne l’ont été face à Boko Haram.

Cette résilience de l’armée sénégalaise sur une période de plus de trente ans est un facteur majeur de l’évolution progressive du MFDC vers ce qui est au moins un cessez-le-feu de facto. Selon des proches de Sidy Badji, qui était à l’époque le chef d’état-major du MFDC, la perspective d’un conflit prolongé et couteux en vies humaines, sans victoire décisive, a joué un rôle majeur dans sa décision de signer le premier cessez-le-feu, en 1991 (Foucher, 2011).

Il faut également évoquer ici des différences dans la culture répressive. Là encore, les deux États diffèrent fortement. Certes, il ne faut pas s’en tenir à la légende dorée et sous-estimer le rôle de la violence d’État dans le Sénégal postcolonial. Bien avant le conflit casamançais, l’État sénégalais n’a pas hésité à recourir à la violence, à la torture et au moins à un assassinat (celui d’Omar Blondin Diop) contre les militants d’extrême-gauche (Bobin, 2020) ou encore au gazage aux pesticides des paysans insolvables (Schumacher, 1975, p. 184). Mais la violence d’État atteint un niveau singulier au Nigeria. Ceci doit bien sûr à la terrible guerre du Biafra, qui a déchiré le pays de 1967 à 1970 et qui a coûté la vie à au moins 100 000 personnes.17 Il y a bien une « brutalisation » à l’œuvre dans la société nigériane dans son ensemble, un déplacement durable du seuil acceptable de violence.18 Cette brutalisation a nourri - et s’est encore renforcée - au fur et à mesure des coups d’État, des assassinats politiques, des émeutes et des exécutions. Prenons ici deux symptômes. D’abord, le Sénégal postcolonial n’a connu que deux exécutions capitales jusqu’à l’abolition de la peine de mort en 2004,19 alors que la peine de mort est encore en usage au Nigeria - en 2016, le pays était au deuxième rang mondial après la Chine en termes de condamnations à mort prononcées (Abayomi, 2017). Ensuite, la formation des soldats nigérians comporte encore des formes de bizutage extrêmement violentes, parfois meurtrières, alors qu’au Sénégal, les « manœuvres » ou « baillotage » ont été l’objet de régulations dans les années 2000.20

Tout ceci ne veut pas dire que les forces sénégalaises ont eu un comportement exemplaire dans la lutte contre le MFDC. Les rapports d’Amnesty International (par exemple Amnesty International, 1998) témoignent à suffisance des violences - torture, exécutions extrajudiciaires, punitions collectives contre les villageois soupçonnés de connivence avec les séparatistes. Au combat, l’armée sénégalaise n’a pas semblé faire plus de prisonniers que l’armée nigériane… Mais les abus ne semblent pas avoir atteint la même intensité au Sénégal qu’au Nigeria. De plus, si les autorités sénégalaises ont parfois contesté ces rapports, elles ont progressivement essayé de tempérer la réponse sécuritaire, et les violations de droits de l’homme se sont faites de plus en plus rares. Au Nigeria, les abus commis par les forces de sécurité ont été et restent considérables, même si on observe certaines améliorations, par exemple dans les conditions de détention des suspects et dans leur parcours judiciaire. Là aussi, une « dépendance au sentier » est à l’œuvre, et le fait que les forces de sécurité soient allées moins loin dans la violence en Casamance qu’au Nigeria joue un rôle dans la progressive détente des années 2000.

On trouve une illustration très immédiate dans le destin des inspirateurs du MFDC et de Boko Haram. Au Nigeria, au terme d’un soulèvement manqué à Maiduguri en juillet 2009, le fondateur de Boko Haram, le prédicateur salafiste Mohamed Yusuf, a été arrêté par l’armée et remis à la police, qui l’a exécuté - les vidéos de son corps criblé de balles, gisant dans la rue, ont largement circulé. L’abbé Augustin Diamacoune Senghor, le prêtre catholique qui inspirait le MFDC, a été arrêté par les autorités sénégalaises avant même la manifestation de 1982, avec les principaux responsables du mouvement. En 1983, il a été condamné à cinq années de prison et il a été libéré au terme de sa sentence. L’État a tenté ensuite de le contrôler, notamment au travers de la hiérarchie catholique, pour modérer le MFDC. L’abbé Diamacoune a fini par s’échapper, rejoignant le maquis du MFDC en 1992. Il en est revenu dans des circonstances mystérieuses et il a passé de longues années à Ziguinchor, logé par l’Église et surveillé par la gendarmerie sénégalaise, petit à petit neutralisé dans un processus de paix qui n’en finissait pas. Bon gré mal gré, il a joué un rôle dans le gel progressif du conflit, jusqu’à sa mort de maladie en 2007 (il avait été évacué à la demande des autorités sénégalaises dans un hôpital militaire en France). La différence de destin entre Mohamed Yusuf et l’abbé Diamacoune exprime quelque chose des différences profondes dans les trajectoires des États qui les ont affrontés : au Nigeria, les services de sécurité tuent facilement, aggravant encore le conflit et supprimant un potentiel négociateur ; au Sénégal, l’État est plus prudent, tient ses forces de sécurité et sait transiger.

École et formation de l’État

L’autre site depuis lequel j’entends poursuivre la comparaison, c’est l’école. Parce qu’elle se veut universelle, qu’elle touche (potentiellement au moins) tous les enfants, donc toutes les familles, et cela de façon prolongée et intense, qu’elle affecte les destins professionnels, et donc sociaux, en profondeur, qu’elle est toujours soit directement fournie par l’État, soit fortement contrôlée par lui, l’expérience scolaire est un aspect central de la relation entre l’État contemporain et la société, un site privilégié de ce que Berman et Lonsdale appellent la formation de l’État, la façon dont l’État rencontre la population mais aussi la façon dont la population rencontre l’État, ce qu’elle décide d’en penser et d’en faire. C’est d’autant plus vrai en Afrique, où l’école a eu dès l’époque coloniale pour mission essentielle de fournir du personnel indigène à l’État colonial (Bouche, 1975) et où les scolarisés, que l’on appelait dans l’empire français les « évolués », avaient un rôle central - et compliqué - dans l’intermédiation entre l’État et la société (Jézéquel, 2007). La question scolaire nous invite à réfléchir moins au court terme des affrontements armés et des rapports de force militaires mais plutôt au long terme de l’expérience étatique. De ce point de vue-là, la différence est immense entre la Basse Casamance et le Borno, et cette différence explique en bonne part aussi bien la nature que l’évolution des conflits qui ont affecté chacune de ces deux régions.

La question scolaire est centrale, on le sait, dans le conflit du nord-est nigérian. L’enlèvement par Boko Haram de plus de deux cent jeunes filles à l’internat d’État de la petite ville de Chibok en avril 2014 a pris une dimension mondiale.21 D’autres attaques ont eu lieu contre des écoles, les adolescents de sexe masculin étant souvent tués comme ayant prêté allégeance à un État mécréant en allant à son école, tandis que les filles étaient enlevées (Human Rights Watch, 2016). On le sait aussi, « Boko Haram » est généralement traduit par « l’éducation occidentale est illicite ».22 Par ailleurs, ce sont les salafistes hostiles à Mohamed Yusuf, le fondateur du mouvement, qui lui ont donné ce sobriquet, pour caricaturer son hostilité bien réelle à certains traits de l’école occidentale - la mixité entre garçons et filles et certains enseignements supposés contraires à l’Islam (la théorie de l’évolution, l’héliocentrisme). Il n’empêche, il y a bien dans Boko Haram un ressentiment envers l’État et l’école de type occidentale, en langue anglaise, à partir de laquelle l’État produit ses agents, des agents qui gouvernent précisément au nom de leurs compétences éducationnelles et que Yusuf et ses affidés (comme bien d’autres observateurs, nigérians ou non) considèrent comme des « menteurs » et des « corrompus » qui abusent de leur pouvoir et s’enrichissent au détriment des humbles.

Ce ressentiment populiste prend une dimension particulière dans le nord du pays où l’Islam est dominant. En effet, la scolarisation y est historiquement plus faible, précisément parce que les autorités coloniales britanniques y ont délibérément limité la pénétration de l’école occidentale, souvent associée aux missionnaires chrétiens, pour ne pas heurter les sensibilités des populations musulmanes, qui ont longtemps associé scolarisation à l’occidentale et conversion au christianisme (Ayandele, 1966). Beaucoup de régimes coloniaux, y compris la France au Sénégal, ont été prudents dans les zones de forte présence musulmane mais les autorités britanniques, mues par un conservatisme plus fort encore et par un goût prononcé pour les hiérarchies supposées traditionnelles, l’ont été particulièrement. Dans un livre consacré à son séjour dans le Borno en 1959-1960, un enseignant américain relève ainsi le contraste entre le Borno sous domination britannique, véritable désert scolaire, et l’extrême-nord du Cameroun voisin, également musulman mais sous domination française, où les écoles sont plus nombreuses (Judd, 2018, pp. 18 et 107).

Le déséquilibre historique qui en résulte au Nigeria est profond : dans l’état de Borno, selon le recensement de 2013, 63,6 pour cent des hommes adultes n’ont pas reçu d’éducation formelle (le taux monte à 83,3 pour cent dans l’état voisin de Yobe, autre zone de forte présence de Boko Haram - Mohamed Yusuf lui-même ainsi que son successeur, Abubakar Shekau, étaient tous deux originaires de cet état). Dans le sud du pays, le taux varie entre 4,5 et 21,9 pour cent au maximum.23 Surtout, ce déséquilibre ne se corrige que lentement. Ainsi, le recensement indique qu’en 2013, le Borno et le Yobe occupaient les deux dernières places pour le taux de scolarisation des enfants en âge scolaire (respectivement 35,1 et 12,8 pour cent). Dans les états du sud, ce taux variait entre 64,2 et 85,6 pour cent. Comme le note un rapport préparé par le bureau du conseiller à la sécurité de la présidence nigériane en 2015, « l’hostilité à l’éducation occidentale a persisté jusqu’à récemment ; dans les années 1990 encore, certains politiciens faisaient campagne en promettant aux parents de ne pas exercer de pressions pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école ! » (ONSA, 2015, p. 5 ; voir aussi Baba, 2011).

Non sans paradoxe, cette distance qu’une partie au moins de la population musulmane du nord a entretenu et valorisé a validé et renforcé le sentiment d’éloignement et d’hostilité que ressentent bien des citoyens nigérians, au nord comme au sud, envers l’État. Ceci explique la récurrence dans l’histoire du pays des critiques islamiques radicales de la modernité occidentale qui fonde l’État nigérian - si les deux mouvements diffèrent en des points nombreux et importants, Boko Haram trouve bien un prédécesseur en Maitatsine, un mouvement islamique du début des années 1980, également engagé dans un refus poussé de l’État… et de son école (Hiskett, 1987 ; Lubeck, 1985; pour une comparaison explicite, voir Abimbola, 2011).

Au Nigeria, l’État colonial puis postcolonial a peu fait d’efforts pour habituer les populations du nord à sa présence (et pour s’habituer à elles), pour diffuser ses manières de faire - à commencer par sa langue de fonctionnement, l’anglais. À l’époque coloniale, le droit islamique a prévalu largement, sauf en matière pénale. Boko Haram, c’est en partie au moins la révolte des gens du marché contre les gens de l’école et donc de l’État, les «yan boko» - dans le nord du pays, la distance est grande entre ces deux mondes, beaucoup plus forte qu’ailleurs au Nigeria. Assez logiquement, si quelques personnes passées par l’enseignement supérieur de type occidental, souvent issues de « bonnes » familles du nord du pays, ont figuré parmi les « intellectuels organiques » de la révolte, une large majorité des militants n’est pas passée par l’école de type occidental. Lors d’une enquête auprès de 47 anciens membres de Boko Haram, Mercy Corps (2016) avait établi qu’un tiers seulement avait terminé l’école primaire. Pour ma part, dans des enquêtes menées entre juillet 2021 et mars 2022 avec un collègue nigérien de l’Université de Niamey, Mamman Inoua, auprès de 46 anciens militants de nationalité nigériane ou nigérienne issus du programme de déradicalisation nigérien, trois seulement avaient fréquenté l’école de l’État au Niger ou au Nigeria. De façon symptomatique, dans le sud-ouest de l’État du Borno lui-même, là où l’école boko est historiquement plus forte et a touché une partie significative de la population musulmane, Boko Haram ne semble pas parvenir à s’implanter fortement. 24

En Casamance ou, plus précisément, en Basse Casamance, le véritable cœur de la mobilisation séparatiste, l’histoire de la scolarisation est bien différente. J’ai décrit ailleurs comment la Basse Casamance se distinguait du reste du Sénégal par une scolarisation rurale très forte, et cela dès les années 1950 (Foucher, 2002). Si je n’ai pas utilisé alors le distinguo proposé par Lonsdale et Berman, il s’applique admirablement en l’occurrence, car la scolarisation en Basse Casamance relève plus de la réponse de la société à l’offre de l’État que de l’imposition de l’État.

Il y a certes eu un facteur extérieur qui a permis une première poussée scolaire : précisément parce qu’en Casamance, ou, plus exactement, en Basse Casamance, l’Islam était minoritaire, l’État colonial n’a pas fait obstacle au déploiement des missionnaires catholiques, qui ont posé les premières bases de la scolarisation. Mais le vrai développement scolaire en Basse Casamance a lieu après la Seconde Guerre mondiale, quand la société diola se « convertit » massivement à l’école (l’école publique, cette fois). À cette époque, la réussite des jeunes scolarisés a été particulièrement spectaculaire dans la société diola, qui, en lisière des sociétés musulmanes et incorporée tardivement à l’espace colonial français, n’avait jusqu’à présent qu’un accès limité et très subalterne au marché et à l’urbanité. À l’époque, même avec un niveau scolaire limité, beaucoup de Diola ont pu entrer dans le marché du travail salarié, notamment dans la petite fonction publique, alors en pleine expansion. Les jeunes scolarisés se sont organisés pour soutenir la scolarisation de leurs cadets, organisant de vraies filières intergénérationnelles, mettant en place des écoles d’été, s’arrangeant pour loger leurs cadets en ville, finançant des inscriptions dans des cours du soir ou dans des écoles privées pour ceux qui ne réussissaient pas dans le système public. Ils ont progressivement bénéficié de l’appui de leurs communautés. En quelques décennies, les réticences à la scolarisation se sont estompées en Basse Casamance, alors qu’elles se prolongeaient dans le reste de la Casamance, chez les Peul et les Manding, et ailleurs dans le Sénégal rural.

Au fur et à mesure, c’est vraiment toute la société diola qui a fait le choix de l’école. Ainsi, quand, dans les années 1950, les autorités coloniales ont tenté de se légitimer en donnant un certain choix aux communautés dans la réalisation d’investissements sociaux, les communautés diola ont très souvent demandé des écoles, fournissant volontiers « l’investissement humain » (c’est-à-dire la main d’œuvre communautaire gratuite) demandée en guise de participation. On est donc bien là dans une « formation » de l’État : une sorte de pacte s’est noué tacitement entre l’État et la société diola.

Je l’ai montré ailleurs (Foucher, 2002), la crise de ce lien scolaire, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, a joué un rôle décisif dans l’apparition du séparatisme casamançais. L’État sénégalais s’est en effet avéré alors incapable d’assurer sa part de l’espèce de contrat social implicite qu’il avait passé avec la société diola autour de l’école et de l’accès à l’emploi public. Des mécontents sont allés chercher dans l’histoire de la Casamance (histoire elle-même en partie constituée et diffusée par des effets d’État, dont l’école elle-même) de quoi penser un État qui répondrait mieux à leur quête.

Révolte des déçus de l’école formulée dans un langage lui-même marqué par l’expérience scolaire, le séparatisme casamançais témoigne non pas de la distance entre l’État et la société, comme au Borno, mais bien au contraire de leur grande proximité, qui a suscité déception et frustration à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Contrairement à Boko Haram, le MFDC n’est pas la révolte des « gens du marché » mais bien celle des « gens de l’école », de tous ces gens, et de leurs proches, tuteurs et enseignants, qui se sont mis en marche vers l’État et qui ont été déçus par lui. La mobilisation séparatiste témoigne paradoxalement du fait que la formation de l’État a été très poussée en Basse Casamance. L’« étatisation », c’est à dire la saisie de la société par l’idée, les outils, les technologies et les projets liés à l’État (et aussi la saisie de cette idée, de ces outils, technologies et projets par la société) a été bien plus forte en Basse Casamance qu’au Borno.

Cette différence dans la nature de la formation de l’État est un facteur décisif dans la différence entre la Basse Casamance et le Borno du point de vue de la résilience de l’État. En effet, dans les années 2000, notamment parce qu’il a su garder un certain contrôle militaire sur la situation, l’État sénégalais a pu procéder à une relance de la logique de « développement ». Ceci s’est manifesté par des investissements publics, par exemple dans les routes ou bien l’électrification, mais aussi dans le secteur scolaire, avec l’ouverture d’infrastructures éducatives nombreuses, du primaire à l’université. Les recrutements dans la fonction publique, un temps gelés, ont repris, et les salaires des fonctionnaires ont augmenté - entre 2000 et 2018, la fonction publique serait passée de 66 000 à 130 000 agents, tandis que la masse salariale augmentait de 173 à 683 milliards de francs CFA (Vidzraku, 2018). Plus encore que d’autres segments de la société sénégalaise, la société diola était bien disposée, bien « équipée » pour recevoir, apprécier et utiliser cette relance.

Ainsi, au-delà des aléas du conflit casamançais, de la résilience et du renforcement de l’armée sénégalaise, du factionnalisme qui divise le MFDC ou des évolutions sous-régionales qui affectent la structure d’opportunités, un facteur de fond est à l’œuvre en Basse Casamance : il s’agit d’une société saisie par l’idée et l’envie d’État, qui est allée « chercher » l’État, qui s’est équipée pour exploiter les opportunités qu’il offrait. C’est donc aussi parce que l’État sénégalais parvient aujourd’hui mieux que dans les années 1990 à répondre au moins en partie aux attentes de la société diola qu’il est parvenu à s’assurer ces dernières années un avantage décisif sur le MFDC.

Plus encore que les soldats et les gendarmes sénégalais déployés dans la région de Ziguinchor, ceux qui arriment véritablement la Basse Casamance au Sénégal, ce sont tous ces migrants diola, et notamment les fonctionnaires, petits et grands, qui parviennent (à nouveau, encore ou enfin, c’est selon) à trouver leur place dans l’État sénégalais. Le plus visible d’entre eux, c’est en ce moment Ousmane Sonko, un des principaux challengers de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2019. Le père de Sonko est un diola du village de Kagnobon et sa mère une serer (du nord du Sénégal), tous deux étaient des fonctionnaires et se sont rencontrés dans le nord du Sénégal, au gré des circulations, des « pèlerinages » (Anderson, 1991) producteurs de nation, dessinés par l’État pour ses employés. Le fait que Sonko en soit arrivé à incarner une alternative véritablement nationale au président sortant, recueillant plus de 15 pour cent des suffrages à travers tout le pays, indique assez que, malgré le discours différencialiste du MFDC et certaines ambiguïtés de Sonko lui-même, l’intégration entre la Basse Casamance et le Sénégal n’a cessé de fonctionner, y compris pendant le conflit.25

Conclusion

À comparer la Basse Casamance et le Borno, on voit tout l’intérêt du distinguo proposé par Berman et Lonsdale. À la paire trop simple opposant force et faiblesse de l’État, ils permettent de penser de façon plus complexe à des décalages entre formation et construction de l’État. Un État peut donner l’impression d’une construction forte, mais si sa formation reste faible, il aura bien du mal à gouverner avec un minimum de légitimité. C’est précisément le cas au Borno, dont le gros de la population vit dans une forte extériorité par rapport à l’État. Il s’est trouvé assez de « gens du marché » pour trouver dans le djihad proposé par Boko Haram une expression idoine de leur distance d’avec l’État, et l’État nigérian est pour le moment incapable aussi bien d’apporter une réponse militaire solide que de nouer enfin le lien avec le gros de la population du Borno.26 A l’inverse, l’État sénégalais, sorti des mauvaises eaux économiques et budgétaires des années 1980 et 1990, a réussi à la fois à maintenir une réponse militaire crédible mais contenue et à renouer avec la société diola, qui était historiquement « disposée » à reconsolider son lien à l’État. La force de la formation de l’État en Basse Casamance lui a donc permis de subsister, de résister à la crise de sa construction.